В. Молотилов

Заступиться за Парниса

Окончание. Предыдущие главы:

3. Отрицание отрицания

Джону Э. Боулту

Ныне в плену я у старцев злобных.

В. Хлебников. Война в мышеловке.

сли вам показалось, что

продума деебна — сонная грёза Ильи Ильича Обломова, спешу огорчить: полным ходом. Томить не в моих правилах, да и обкатаю заодно. Поехали.

Допустим, Лилия Васильевна Вьюгина поймает мяч. Поймала — возвращает: утром деньги — вечером стулья. Возможно такое? Более чем. Заменяя стулья продумой деебна, слово предоставляется любимой поговорке гоголевского повытчика: не подмажешь — не поедешь. Накладные расходы нынче кусаются, кто бы спорил.

У нас как? У нас так: было бы сказано, а уж мы потрафим. Наряжаюсь Мюнхгаузеном, палю из пушки, вскакиваю на ядро — и вот они, копи царя Соломона.

Если вы подумали, что копи эти в поместье Костанжогло, таки нет. Полагая Костаки забором, нынешний Костанжогло ему двоюродный плетень. Или внучатая завалинка. Дело не в степени родства, а в пацанской закваске заимодавца: одолжился — отработай, не то ставлю на счётчик. Оно мне надо?

Насмешек не слыхать, а вот ропот довольно-таки увесистый: нос воротит, сволочь. Хотя бы для близиру поканючил, гад.

Ни канючить, ни клянчить и не подумаю: усталось наперёд. В мои лета силы надо беречь, действовать наверняка. Наверняка переводится Великобритания: подальше положишь — поближе возьмёшь.

Списываемся с Наташей Рубинштейн, так и так. Имела удовольствие дружить с Фёдоровыми-Рошалями? Имела. Порадеешь немытой России? Трудные обстоятельства, понятненько. А у кого не трудные? У лордов?

Резко привыкаем к новой мысли: Наташа Рубинштейн плохого не посоветует. Как ни крути, Фёдоровы-Рошали подались на чужбину в полной уверенности, что там их ждут. И предчувствие не обмануло, достаточно вспомнить посылку от Overseas Publications Interchange Ltd. на Гайву. Чьим, спрашивается, иждивением эти полпуда? А надгробная плита? Кто-то из островитян вложился, не вопрос. А ну как и на продуму деебна раскошелится? Вычислить, нагрянуть — и дело в шляпе.

Привыкли к новой мысли, задвигаем продуму в долгий ящик и разворачиваемся в направлении заморских щедрот, как то: перелетаем Вислу, Рейн, Ла-Манш и — вот она, мягкая посадка на площади Пикадилли, где изнывает от нетерпения Наташа Рубинштейн.

Стоять. Призрачно всё в этом мире бушующем, включая надежды на памятливость читателя. Да и то сказать, повторение — мать учения.

има Филби Георгiй Борисовичъ терп

ѣть не могъ за моральную нечистоплотность: воспользовался безпробуднымъ пьянствомъ соотечественника и увёлъ красавицу-жену. Съ досады московскiе друзья вырвали Дональда изъ объятiй Бахуса. Оказалось не такъ и трудно: Бахусъ безъ грудастыхъ подавальщицъ и козлоногихъ виночерпiевъ слабенекъ. Не то что нашъ зелёный змiй, вопреки всему и вся живородящiй неизб

ѣжную б

ѣлочку. Филби остался на бобахъ: изм

ѣнница и новоявл

ѣнный трезвенникъ возсоединились ко всеобщему ликованiю.

И всё это благодаря пережиткамъ общиннаго сознанiя даже у потомственныхъ (Өёдоровъ-дедъ выслужилъ генерала казачьей управы) россiйскихъ дворянъ: въ чопорной Англiи не принято вм

ѣшиваться въ личную жизнь ближняго, а въ Россiи-матушк

ѣ этому предаются по любому поводу и безъ мал

ѣйшаго зазр

ѣнiя сов

ѣсти. „Ваша безцеремонность спасла мн

ѣ жизнь”, — отчеканилъ Дональдъ Дональдовичъ, надписавъ Жор

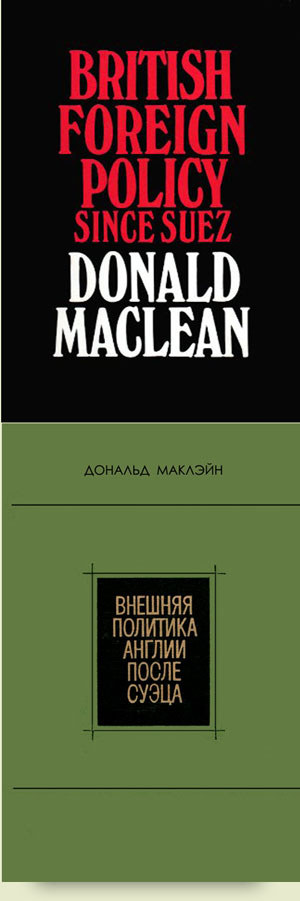

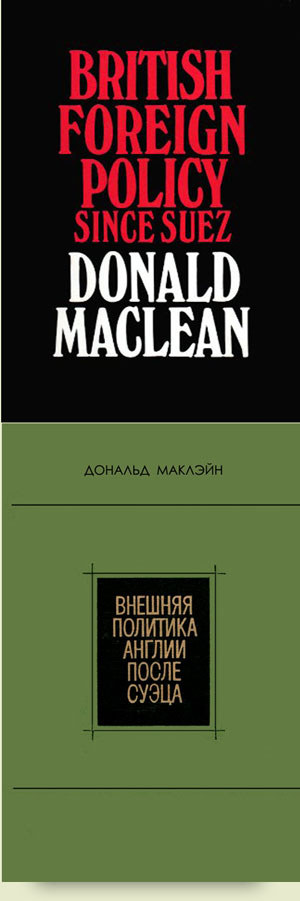

ѣ Өёдорову «British Foreign Policy since Suez», только что изданную на родин

ѣ.

У нихъ такъ: уличёнъ ещё не значитъ изобличёнъ. Н

ѣтъ приговора суда — н

ѣтъ преступленiя. И управляющiй лорда Маклейна безпрепятственно переводитъ ренту отъ насл

ѣдственнаго шотландскаго пом

ѣстья въ Москву на имя Mарка Петровича Фрейзера, и тотъ получаетъ ея въ чекахъ Внешпосылторга.

В. Молотилов. Валамиръ. Гл. 2. Готөическая Русь

Как уже сказано, этими подробностями я упивался в одно из посещений подмосковного Климовска. Упивался насухо: по усам текло, а в рот не попало (перепутал запись и стирание; повторим, великодушно предлагает сказитель, и всё такое). Прошло без малого сорок лет. Не скажу, что неотрывно следил за освещением жизненного пути Дональда Дональдовича, и правильно делал: служба внешней разведки разглашать подробности не торопились. Награждён орденом Боевого Красного Знамени в мирное время, и точка. Вчера глянул — мама дорогая, как плотину прорвало.

Поясню пристальному читателю фёдоровской «Брусчатки», почему саги о Дональде Маклейне (1913–1983) там нет: издано в Англии, где fluent traitor it’s the salt on wound. Увильнул от пожизненного, и всё такое. А ныне читаем:

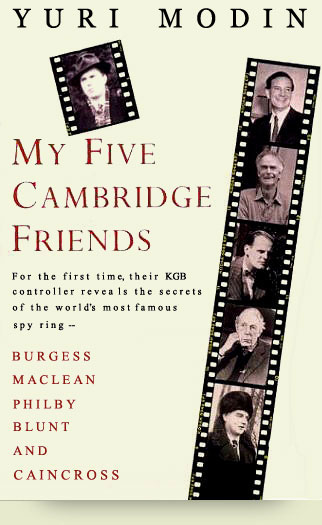

Modin Jurij Ivanovic. My Five Cambridge Friends: Burgess, Maclean, Philby, Blunt, and Caircross by their KGB controller. NY: Farrar, Straus & Giroux. 1994.

1994 год — вот когда свидетельские показания Г.Б. Фёдорова (1917–1993) перестали быть разглашением государственной тайны. А затруднило или нет Марианну Григорьевну переложить сагу на бумагу — вопрос не ко мне, а к наследницам.

И что же нам сообщает полковник Ю.И. Модин (1922–2007) о Дональде Маклейне (Маклине, Маклэйне)?

Если считать целью разведки предоставление правительству или важным государственным деятелям сведений, которые помогут им принять нужные решения, то разведчиком века приходится признать Дональда Маклина (здесь и ниже курсив мой. — В.М.). Он обеспечивал нас политической, экономической и научной информацией, которая направляла стратегию наших руководителей на протяжении более десяти лет — и каких!

Модин, Юрий Иванович. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья. М.: Олма-пресс. 1997.

Вот какую оценку герою фёдоровской саги даёт непререкаемый знаток вопроса, наш резидент в Англии времён холодной войны. Смотрим, чем полковник Модин подкрепляет столь ответственное заявление.

Летом 1945 года Дональд Маклин, работавший в Комитете совместной политики, получил сверхсекретное задание скоординировать деятельность американского «Манхэттен Проекта» с английским «Тьюб Аллойз Проект» — обе организации занимались вопросами создания атомной бомбы. Начало английской организации положил летом 1941 года научный консультативный комитет, возглавлявшийся лордом Хэнки, секретарем которого был тогда Джон Кэрнкросс. А как уже было сказано, НКВД мог наблюдать за политической эволюцией атомной программы Запада с момента её зарождения вплоть до первого испытательного взрыва близ Аламогордо в Нью-Мексико. Я не говорю о научной стороне программы. Здесь нас просвещали учёные Клаус Фукс, Бруно Понтекорво и Даниэль Грингласс.

Поскольку Маклин не был учёным-физиком, он не имел доступа к научной информации. Но

всё, что касалось англо-американской политики в области атомной энергии, рано или поздно неизбежно попадало на его письменный стол в посольстве.

Там же

Надеюсь, все понимают, чем аукнулась нам эта неизбежность: мирным небом над головой. Стало быть, Дональд Маклин — одна из опор небосвода, атлант. Пара слов о титанической деятельности Дональда Дональдовича.

25 мая 1951 года английская контрразведка МИ-5 установила исчезновение начальника департамента США английского министерства иностранных дел Дональда Маклина и первого секретаря английского посольства в Вашингтоне Гая Бёрджесса. В этот день предполагалось начать допросы Маклина на предмет его сотрудничества с советской разведкой.

Расследование затянулось почти на сорок лет. Выяснилось, что дело не в двух, а в пяти английских аристократах, сотрудничавших с советской разведкой семнадцать лет, начиная от подготовки Второй мировой войны, в ходе её и в течение первого этапа “холодной войны”. ‹...›

Сейчас все они умерли. И я считаю долгом чести офицера восстановить правду. Я работал с ними последние годы, участвовал в организации их побега и ликвидации последствий провала. ‹...›

Ещё одна папка, к которой я имел неограниченный доступ, касалась Дональда Маклина, в разное время проходившего под кодовыми именами Стюарт, Уайз, Лирик и Гомер. Из наших кембриджских агентов лично я не знал только его, и

впервые встретился в Москве, уже после того, как его оперативная карьера была завершена. Однако я обработал львиную долю всех документов, переданных им Центру, поэтому очень хорошо себе представляю, как он работал и какого рода сведения сообщал. ‹...›

В октябре 1935 года Дональд Маклин был принят в министерство иностранных дел на должность секретаря Западного отдела, который занимался Нидерландами, Швейцарией, Испанией и Португалией. Он первый из своих соратников проник в верхние эшелоны власти Великобритании.

Молодой дипломат с таким рвением относился к службе, что вскоре ему предложили пост секретаря английского посольства в Париже. Лондонский шеф Маклина извещал посла: „Прослужив в министерстве иностранных дел два года, он показал себя отменным работником. Это обаятельный, умный и образованный человек”. ‹...›

В это время Дональд встретил Мелинду Марлинг, богатую, умную американку ‹...› За несколько дней до женитьбы Дональд

откровенно признался будущей жене, что он — агент НКВД. Она легко приняла это известие и обещала ему всяческую поддержку, что бы ни случилось. Мелинда свято сдержала данное мужу слово.

Там же

Дерзаю прервать безоговорочного знатока; странное сближение пар Фёдоров-Рошаль и Маклейн-Марлинг налицо:

Слово ‘гэбэ’ всегда означало ‘госбезопасность’. Посему произносилось с отвращением (как и производные от него: ‘гэбисты’, ‘гэбешники’). Но для некоторого, причём весьма широкого, круга существовал ещё и омоним, который был ещё и антоним, то есть произносился с чувством прямо противоположным: ‘Гэбэ’ — Георгий Борисович — Г.Б. Фёдоров. „Вчера славно посидели у ГэБэ… У ГэБэ в экспедиции было замечательно… Звонил ГэБэ, зовёт к себе…” Многие звали его Жора, хотя он был немолодым, вполне почтенным и к фамильярности не располагал, но говорилось так не из панибратства, а по особенной нежности к нему ‹...› Георгий Борисович начинал очередной рассказ — о человеке, о событии, — всегда неожиданный, интересный, захватывающий подробностями. Не имею представления, какой он был историк-археолог, об этом другие расскажут, но вот что касается писательства его — он просто не мог не быть писателем: такое множество историй он знал, настолько богата была его жизнь людьми и событиями. И он мог часами перебирать бесчисленные сокровища своих воспоминаний. ‹...›

Из его рассказов люблю вспоминать, как он объяснялся с будущей женой. Дело было в 45-м году. Он отвел её за локоток в сторонку, чтобы сказать очень серьёзную речь. „Вам известны мои чувства к вам, — сказал он, — но прежде чем сделать вам предложение,

я обязан открыть вам о себе важную тайну: я ненавижу Сталина”.

Молодая красавица Майя Рошаль простила ему этот грех — хотя и была потрясена, ещё бы… ‹...›

Едва наступили времена новейшей ежовщины, то бишь, андроповщины, Георгий Борисович в стороне не остался и, как мог, помогал диссидентам. Когда в Москве припекало, многие из них спасались у ГэБэ в археологическом поле: и Виктор Хаустов с Верой Лашковой, и Вадик Делоне с Ирой Белогородской, и Серёжа Генкин, и Гера Копылов, и Илья Габай…

Юлий Ким. Дорогой наш ГэБэ // Георгий Фёдоров. Брусчатка. Лондон. 1997.

Едва ли Дональд Дональдович допустил в свой ближний круг опекуна из МГБ, а вот подле Жоры Фёдорова таяла даже вечная мерзлота. И лучший разведчик ХХ века раскрыл ему свои объятья.

Дружили семьями. Если вы найдёте время прослушать запись саги, обратите внимание на слова Мелинды Маклин (1916–2010) о среде обитания Жоры Фёдорова. Я, говорит, в Москве у многих бывала, но дышать можно только здесь. Отсюда и предположение о походах в гости: не вы к нам, а мы к вам. Немудрено, что Георгий Борисович путал Мимси (дочь Маклинов) и Мелиндушку (дочь Мимси).

Однако ядро с Мюнхгаузеном приземлилось на Пикадилли не обозрения Биг Бена ради, а сбора доброхотных даяний для. Самое время углубиться в изучение восходящей родословной Маклинов.

Стоять. Маклины-младшие подождут. Самое время рассказать, что такое запои лучшего разведчика ХХ века.

В декабре 1939 года Маклин познакомился с Мелиндой Марлинг, дочерью владельца нефтяной компании в Чикаго. Она была подростком, когда её родители развелись, а мать переехала в Европу.

В октябре 1929 года Мелинда и её сестры пошли в школу в Веве, недалеко от Лозанны, где их мать арендовала виллу, и провели каникулы в Жуан-ле-Пен во Франции. Мать Мелинды переехала в Нью-Йорк, выйдя замуж за Чарльза Данбара, дельца-писчебумажника, и привезла своих дочерей жить с ними в Манхэттен, где Мелинда училась в школе Спенс. После окончания учёбы она провела несколько месяцев в Нью-Йорке, затем вернулась в Париж, где поступила в Сорбонну для изучения французской литературы. Марк Калм-Сеймур позже описал её как „довольно симпатичную и жизнерадостную, но весьма сдержанную”. Она казалась немного чопорной, но всегда была ухоженной, с яркой помадой на губах, химической завивкой в волосах, двойным рядом жемчуга на шее. Её интересы, казалось, ограничивались семьёй, друзьями, одеждой и голливудскими фильмами.

В 1950-х годах Калм-Сеймур выследил Маклинов в Москве, и появилась другая Мелинда. Она сказала ему, что знала, что уедет в Россию с самого начала, ещё до того, как Маклин дезертировал.

Советские архивы подтверждают её слова. Маклин, например, сообщил Харрису: „Я был очень тронут её либеральными взглядами. Она выступала за Народный фронт и не чуралась коммунистов, хотя её родители были весьма состоятельны. ‹...› Мы обнаружили, что говорим на одном языке”. Маклин признался Марлинг в своей работе на советскую разведку, но девушку это не смутило: „Она обещала помогать мне по мере сил, — а у неё хорошие связи в американском обществе”. ‹...›

Маклин считался ключевым должностным лицом в посольстве Каира, ответственным за координацию военного планирования США и Великобритании и, в дальнейшем, за отношения с правительством Египта. К 1949 году двойная жизнь начала сказываться на Маклине. Он начал пить, устраивать драки и рассказывать о своей шпионской деятельности. После пьяного дебоша с разгромом квартиры сотрудницы американского посольства Мелинда сказала послу, что Дональд болен и ему нужен отпуск для поправки здоровья. Возможно, каирский дебош был подстроен, чтобы дать Маклину возможность вернуться в Англию, поскольку американская разведка была на волосок от раскрытия его как советского агента.

Итак, Дональд улетел в Лондон, а Мелинда закрутила роман с египетским аристократом, они даже вместе побывали в Испании. Но, как только мужа подлечили, Мелинда согласилась вернуться к нему, и вскоре забеременела. Карьера Маклина ничуть не пострадала от конфуза в Египте. Он даже получил повышение, став главой американского департамента в Министерстве иностранных дел — вероятно, самое важное назначением для чиновника его уровня. Это позволило ему и далее держать Москву в курсе англо-американских отношений.

Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————

Из всех участников Пятерки именно Маклину двойная жизнь давалась тяжелее всего, и он сломался первым.

Это случилось в Египте, куда после войны его отправили в ранге советника посольства (он был одним из самых молодых дипломатов на столь высоком посту).

Маклина сжирало чувство вины, причём по совершенно разным причинам:

— будучи советским шпионом, он мучился от сознания того, что совершает преступление;

— будучи британским дипломатом, он мучился оттого, что в Египте вынужден поддерживать режим, при котором 99% населения живёт в ужасающей бедности;

— чудовищным образом испортились отношения с Мелиндой. Их роли с годами поменялись. И это ему не нравилось. Когда они познакомились, он был старше, образованнее, и она смотрела на него снизу вверх. Но с годами Мелинда расцвела и превратилась в прелестную светскую львицу; именно она, кстати, устроила неформальную посольскую вечеринку для Филиппа, молодого мужа Елизаветы II, когда тот пожаловал в Египет. Мужчины вились вокруг неё роем. Кроме того, Мелинда обладала стальной волей и самообладанием. Когда Дональд напивался так, что не мог выйти из дома, именно Мелинда передавала секретные документы жене советского резидента, с которой они встречались в парикмахерской. Мало-помалу Дональд её возненавидел. От этого чувство вины только росло.

Однажды, когда Маклины с друзьями устроили вечерний пикник на Ниле, что-то пошло не так: Дональд при всех набросился на Мелинду с обвинениями и начал её душить.

Но это были цветочки. Ягодки выросли, когда в Египет пожаловал лондонский приятель Маклина, журналист Тойнби. Пьяные дебоши следовали один за другим. Но этот вышел за все мыслимые пределы.

Они напились ещё на приёме во дворце короля.

Но не остановились на этом. В пьяном угаре Маклин и Тойнби ворвались в квартиру одной из своих знакомых, американки, работавшей в посольстве США.

Они начали колотить в её дверь. Женщина, одетая только в ночную рубашку, открыла, и была вынуждена спасаться у соседей наверху. Маклин и Тойнби разнесли квартиру, выпили всё найденное спиртное и вырубились на кровати хозяйки.

Утром посол США позвонил своему британскому коллеге и заявил, что если Маклина тотчас не отзовут, он доложит о случившемся египетским властям.

И Дональда отозвали. В самолёт он садился в состоянии, близком к нервному срыву.

В Лондоне Маклина... пожалели. Мелинда, со слезами на глазах упрашивая руководство дать её мужу ещё один шанс, напирала на то, что все эти годы тот работал без выходных. И выдохся. Ей поверили, назначив Дональда на необременительную работу в британском МИДе.

Тогда-то Маклина и настигла весть, что его песенка спета.

Adapted for The Daile Mail by:

Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————

Опустошив весь запас джина, они решили добавить. И вот уже приятели барабанят в дверь секретарши посла США.

К счастью, её не было дома. Они протиснулись мимо остолбеневшей от страха экономки и устроили обыск.

Они вывалили содержимое комода на пол, перевернули мебель и, не найдя выпивки, впали в неистовство. В ванной они побросали одежду в унитаз и швырнули зеркало в ванну. Зеркало осталось невредимым; ванна раскололась надвое.

Такое поведение не красит мужчин за тридцать, а здесь одним из громил оказался британский дипломат, третий по значимости в посольстве.

Высокий и красивый, с осанкой аристократа, Дональд Маклин внешне был образцовым английским джентльменом. Его острый ум, фотографическая память, умение разбираться в сложных ситуациях и невозмутимость сделали его высокопоставленным сотрудником Министерства иностранных дел.

Он с отличием служил в Лондоне, Париже и Вашингтоне; прибытие в Каир было очередным шагом на пути блестящей карьеры, которая, казалось, завершится должностью посла, если не главы Министерства иностранных дел. В ожидании грядущего величия коллеги обращались к нему „сэр Дональд”.

Для других же — особенно после джина, который он пил как воду — этот лощёный аристократ слыл „Гордоном”, запойным пьяницей. На вечеринках он устраивал грандиозные скандалы по любому поводу, более того — не раз набрасывался с кулаками на свою многострадальную американскую жену Мелинду.

Почему он так много пил, в то время было загадкой. В дальнейшем причина выяснилась: Маклин был русским шпионом.

В штаб-квартире тайной советской разведывательной сети его знали как Сироту, Лирика, Стюарта, затем Гомера — и это лишь часть его агентурных кличек; в течение 15 лет он передавал жизненно важные секреты своим хозяевам в Кремле.

Он вёл двойную жизнь, рисковал всем, находясь в постоянной опасности быть обнаруженным. Спиртное в огромных количествах было убежищем.

Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————

По мере приближения войны к концу, раздел Европы приобретал для Сталина первостепенное значение. Маклин подробнейше сообщал ему о том, что думают об этом западные союзники.

Утром он первым садился за свой стол, чтобы прочесть ночные телеграммы, и последним, с набитым портфелем, уходил в 10 вечера. То, что не удавалось переснять, он помещал в свою бездонную память.

Именно поэтому Сталин на встрече “Большой тройки” (Ялта, февраль 1945) знал о намерениях США и Великобритании даже в мелочах; когда спустя несколько месяцев дело дошло до обсуждения будущего Польши, он был уверен, что британцы и американцы не полезут на стену, если эта страна станет сателлитом СССР.

По мере того, как послевоенные отношения между Западом и Востоком становились всё более напряжёнными, не кто иной как Маклин уведомил Москву, что США обладают лишь малую частью из 50 ядерных бомб, которыми они бахвалятся, да и те нечем доставить в Советский Союз.

Он же слил все записи переговоров, которые привели к созданию НАТО.

Сделать это было достаточно просто. Маклин отвечал за британскую сторону и каждый день составлял протокол, после чего дословно передавал его в Москву.

В игре блефа на грани войны русские могли наблюдать за руками противника благодаря Маклину. Неудивительно, что Московский центр ловил каждое его слово и отдавал его сообщениям высший приоритет.

Однако напряжение, вызванное служением одной системе и тяготением к другой, сказывалось. Внешне Маклин сохранял самообладание и хладнокровие, достойное первого секретаря посольства Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Его усердие и работоспособность по-прежнему вызывали только похвалу.

Однако в свободное от службы время муки нечистой совести вступали в свои права. Он пил, и это было заметно. На званых обедах он мог выйти из себя и грубо отозваться об американцах. Не раз он вступал в такие жаркие споры, что его принудительно удаляли.

Всё это сходило Маклину с рук. Более того — его странному поведению находили оправдание: человек много работает и вынужден выпускать пар. Неизменное благоволение начальства привело к тому, что четыре жизненно важных года он оставался самым ценным шпионом Сталина в Америке.

Однако всему положен предел: в 1948 году Маклин прибыл в Каир как глава канцелярии посольства. ‹...›

Его поведение становилось невыносимым. Отправлялся на коктейльные вечеринки он всегда в подпитии, а после них уединялся в самых неподобающих местах. Не раз его находили неподвижно сидящим на скамейке в парке, но когда начальник службы безопасности уведомил об этом посла, тот оборвал его: разговорчики о Маклине прекратить немедленно.

Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————

Когда Мелинда с детьми присоединились к нему, они переехали в маленькую квартирку, а детей отдали в местные советские школы.

Между ними всё было достаточно хорошо, пока Ким Филби — мастер-шпион, который завербовал его ещё в Кембридже, — сам не бежал в 1963 году. Его жена Элеонора присоединилась к нему в Москве, и Филби и Маклины проводили много времени вместе, ходили на балет или просто ужинали и играли в бридж.

Элеонора нашла Мелинду забавной, но„ нервной и сильно взвинченной”, тоскующей „по роскоши западного капитализма”. Она видела, что брак Маклинов снова трещит по швам, а Дональд время от времени по-прежнему безнадёжно напивается.

Филби начал встречаться с Мелиндой на стороне и признался в этом своей жене.

Мелинда ушла от мужа, оставив детей с Дональдом, и переехала к Филби.

Они прожили вместе три года, пока на распутника Филби не обратила внимание женщина помоложе. Мелинда вернулась к Дональду, но два года спустя переехала в собственную квартиру.

Казалось, он не возражал против того, что их брак распался.

Он был счастлив в Москве и удовлетворён своей работой.

В конце концов, Мелинда вернулась на родину, в США, положив конец почти сорока годам выдержки, верности и предательства. К тому времени, когда она уехала из России, Маклин был в состоянии окончательного упадка сил, то попадал в больницу, то выписывался из-за рака, вызванного тем, что всю жизнь курил.

Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————

Квартира Маклинов находилась на верхнем этаже массивного дома с тяжеловесным орнаментом сталинской эпохи. Из их гостиной открывался прекрасный вид на Москву-реку, а сама гостиная, с хорошей мебелью и всякими западными вещицами, сохраняла безошибочный аромат Лондона.

Разве что ситцевые обои выглядели потёртыми.

Помимо гостиной, которая была больше и роскошней нашей, вся семья жила в двух комнатах: в одной — двенадцатилетняя дочь, в другой — двое сыновей, 18-ти и 20-ти лет. Дональд и Мелинда спали на диванах в гостиной.

Их дочь родилась после побега отца и попала в Россию совсем младенцем; она говорила по-русски, как уроженка страны, и поразила нас с Кимом своей избалованностью и грубым обращением с матерью. Старший сын учился в Московском университете, а его брат — в техническом институте. Внешне никто из детей не походил на русских, может быть, потому, что они одевались из посылок, которые мать и сестра Мелинды постоянно присылали из Америки.

В общем, эта семья не была самой счастливой в мире, и я часто удивлялась, почему Мелинда, которая явно не один раз была близка к разводу с Дональдом, всё-таки решила приехать к нему в Москву. Возможно, она разделяла его убеждения и была соучастницей в его шпионских делах, но она определённо тосковала по роскоши западного капитализма, от которого не была полностью отрезана благодаря материнским посылкам.

Дональд был крупным мужчиной высокого роста, лет сорока пяти, безусловно интеллигентным, но очень самодовольным. С первого же раза я почувствовала, что мы никогда не станем близкими друзьями. Жена его была маленькой, пухлой брюнеткой, в меру привлекательной, страшно нервозной и напряжённой, с раздражающей привычкой повторяться.

Было очевидным, что любви между ними не осталось. Мелинда была по-своему забавной, но, когда мы уходили от них поздно вечером, нам было её жалко. Однако Маклины знали многих людей, они оба работали, и их светская жизнь казалась мне относительно яркой. Я спрашивала себя, когда нам тоже будет дозволено свободно заводить себе друзей. ‹...›

Маклины давно перестали быть сенсацией для западных газетчиков, которые их не раз видели, поэтому они передвигались намного более свободно, чем мы. У Мелинды была старенькая автомашина, купленная лет шесть-семь назад, на которой она обычно ездила по городу.

Элеонора Филби. Шпион, которого я любила

https://biography.wikireading.ru/249392————————

Филби продолжал часто встречаться с Маклинами. В ту зиму они вместе ходили кататься на лыжах. И тут между ним и Мелиндой завязался любовный роман. Я больше не встречался с Маклинами, но знал, что отношения между мужем и женой стали прохладными. Я думал, что Мелинда смирилась со своим замужеством, но ошибся.

Дональд вскоре понял, что происходит, и друзья поссорились. Когда Элеонора приехала в Москву на Рождество, Ким встретил её холодно. В это время он уже не разговаривал с Дональдом, и Элеонора поняла, что случилось за время её отсутствия.

Она была потрясена, и в мае 1965 года уехала из Москвы навсегда. Расстались они с Кимом без скандала. ‹...›

Мелинда бросила мужа и перебралась к Киму. Дональду всё это, конечно, не понравилось, но

он сумел удержаться на плаву. Продолжал работать в институте, изучать русский язык, писать книги и встречаться с небольшим кругом друзей, исключая Филби, естественно. Впрочем, даже в Англии между ними было немного общего.

Роман Мелинды и Кима оказался недолговечным.

В 1966 году она ушла от него, может быть потому, что он снова запил.

Она осталась в Москве в полном одиночестве. Деваться ей было некуда, и частично по этой причине Мелинда вернулась к мужу. Жили они как-то странно, а в 1979 году она вообще уехала из России в Соединенные Штаты.

Модин, Юрий Иванович. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья.

М.: Олма-пресс. 1997. ————————

Наконец, летом 1955 года ему разрешили обосноваться в Москве, предоставили хорошую по тем временам квартиру в центре столицы, на Большой Дорогомиловской улице, небольшую дачку в посёлке Чкаловский и даже трудоустроили консультантом в недавно созданный журнал «Международная жизнь», официоз МИД СССР.

Здесь он встречает двух своих будущих друзей —

Д.Е. Меламида и А.А. Галкина, с которыми впервые за годы пребывания в Советском Союзе получает возможность свободно обсуждать интересующие его вопросы международной и внутренней жизни. ‹...›

Когда в начале 1961 года Д.Е. Меламид переходил на работу в ИМЭМО, где ему предстояло возглавить европейский сектор, он уговорил своего друга последовать за ним, поставив перед Маклейном амбициозную и вместе с тем достойную цель: стать ведущим и, главное, официально признанным советским экспертом по вопросам внешней политики Англии. ‹...›

6 июля 1961 года в ИМЭМО появился новый научный сотрудник — высокий представительный мужчина лет пятидесяти, с хорошими манерами. Звали его Марк Петрович Фрейзер. По-русски он говорил с заметным акцентом, выдававшим иностранца.

В институте быстро поняли, кто он на самом деле. Все западные СМИ, начиная с 1951 года, когда руководитель американского департамента МИД Великобритании Дональд Маклейн бежал в СССР, часто писали о нём, публиковали его фотографии. За десять лет, истекших со времени его бегства, на Западе было выпущено несколько книг о Маклейне и его кембриджских товарищах — Киме Филби и Гае Бёрджессе, тоже агентах советской внешней разведки. ‹...›

Поначалу писал он по-английски, но постепенно перешёл на русский. Одновременно со статьями, главами и разделами коллективных трудов Маклейн работал над диссертацией «Проблемы внешней политики Англии на современном этапе», которую успешно защитил осенью 1969 года. ‹...›

Его друг и соратник Д.Е. Меламид, “переманивший” Маклейна на научную работу, мог быть полностью удовлетворён. К началу 70-х годов Дональд Маклейн превратился в ведущего советского политолога-англоведа, одного из самых авторитетных специалистов по проблемам Западной Европы. К его компетентным оценкам и рекомендациям прислушивались и в международном отделе ЦК КПСС, и в МИД СССР. Аналитические записки Маклейна направлялись в самые высокие инстанции, включая Л.И. Брежнева и А.А. Громыко. ‹...›

Долгие годы он добивался от руководства КГБ возвращения себе подлинного имени и фамилии. В конечном счёте, его настойчивость возымела действие. ‹...›

По представлению ИМЭМО, поддержанному Академией наук СССР, Д. Маклейн в связи с 60-летием был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Это был его второй орден, полученный теперь уже за мирный труд. Первым (Боевого Красного Знамени) он был награждён в ноябре 1955 года. ‹...›

Коллегам из ИМЭМО Маклейн запомнился как человек не только демократических убеждений, но и не менее демократичных привычек. Заядлый курильщик, он имел возможность получать недоступные советским людям «Мальборо» или «Кэмел», но признавал только «Дымок» и «Приму», крепчайший табак которых отпугивал всё живое. Обедать он ходил не в соседний с институтом ресторан «Золотой колос», а в расположенную рядом с ИМЭМО пельменную, которую не всякий младший научный сотрудник института рисковал посещать, даже будучи очень голодным. Он был одинаково вежлив и приветлив с академиком и аспирантом.

Пётр Черкасов. Вторая жизнь “Гомера” // Известия, 21 мая 2003 года.————————

Мне довелось познакомиться с Маклином в конце 1960-х. Я подготовил большую рукопись о Сталине (позже опубликованную на Западе под названием «Пусть история рассудит»), которую показывал некоторым историкам, старым большевикам и писателям ‹...›. Один из моих знакомых попросил разрешения показать рукопись Марку Петровичу Фрейзеру ‹...›

Впоследствии мы с Маклином встречались ещё несколько раз. Он показал мне свою библиотеку и предложил помощь в переводе некоторых английских текстов. “Самиздат” был на пике своего развития, и он хотел прочитать несколько других рукописей, циркулирующих в Москве. Маклин никогда не рассказывал о деталях или методах своей шпионской работы — возможно, ему это было запрещено. Несколько раз он ссылался на определённые исторические события, на которые, видимо, повлиял.

Например, летом 1950 года северокорейская армия начала наступление на юг и быстро разгромила войска Ли Сын Мана, оттеснив их к морю и захватив 90 процентов территории Южной Кореи. Трумэн внезапно приказал американскому контингенту численностью 50 000 человек совершить высадку морского десанта в глубоком тылу армии, и на следующий день Восьмая американская армия начала атаку со своей базы в Пусане. Отрезанные от своих баз, войска Ким Ир Сена оказались в безнадёжном положении и были разгромлены. Американские и корейские войска вместе с подразделениями некоторых союзных стран двинулись на север, к китайской границе.

Казалось, дни Корейской Народной Республики были сочтены, когда Сталин настоял на китайском вмешательстве. Мао колебался, опасаясь, что американцы могут перенести войну на территорию Китая и даже применить атомную бомбу против китайских войск и промышленных центров.

В это время английская делегация во главе с премьер-министром Клементом Эттли находилась с визитом в Соединенных Штатах. Дональд Маклин, глава американского отдела Министерства иностранных дел, был членом этой делегации. Ни у Эттли, ни у их американских коллег не было секретов от Маклина. Ему удалось получить копию приказа Трумэна генералу Макартуру ни при каких обстоятельствах не пересекать китайскую границу и не применять атомное оружие. Америка опасалась длительной и безнадежной войны с Китаем.

Сталин немедленно передал информацию Мао Цзэдуну, и нежеланию китайцев наступать пришёл конец. 25 октября огромная армия “китайских добровольцев” пересекла корейскую границу и атаковала американские и южнокорейские войска. Кровопролитная война вступила в новую стадию и закончилась три года спустя установлением демаркационной линии по 38-й параллели.

В Москве Маклин не искал встреч с диссидентами, хотя с интересом наблюдал за их деятельностью и борьбой. Он никогда не отказывался делать небольшие пожертвования, когда проводились сборы в поддержку семей арестованных. Однажды он узнал, что дочь знакомой ему семьи была арестована за распространение листовок (отпечатанных от руки листов из школьной тетради). В том году проводились выборы в Верховный Совет СССР . Советский гражданин Маклин пришёл к месту голосования и внутри кабинки написал на бланке: „Пока такие девушки, как Ольга Иоффе, содержатся в психиатрических лечебницах, я не могу участвовать в выборах”.

Маклин был доволен, что его книга о британской внешней политике была опубликована в Англии без какого-либо сокрытия его авторства. Он объявил всем, кого знал, что больше не будет выступать под именем Марк Петрович Фрейзер, а снова будет Дональдом Маклином. Примерно два года спустя книга была опубликована на русском языке в Советском Союзе. Я получил копию с комплиментами автора и дарственной надписью.

Семейная жизнь Маклина в Москве не была счастливой. Он не любил обсуждать этот вопрос, но нетрудно было догадаться, что причиной трений были его частые запои. Он был алкоголиком и проходил лечение от этой болезни. Очевидно, нервотрёпка предыдущих лет не прошла бесследно. ‹...›

Маклин получил должность “советника” в Министерстве иностранных дел, когда Сталин был ещё жив. По сути, это была синекура. Позже он начал работать в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Именно там он защитил докторскую диссертацию.

Тем не менее, только благодаря помощи КГБ он и его жена Мелинда получили хорошие квартиры в Москве. Если бы КГБ не поручился за него, он не смог бы совершить поездки в некоторые страны Советского блока — в Венгрию, Польшу, Болгарию.

Несколько раз он объяснял мне, как выявить “информатора” или узнать, следит ли за тобой тайная полиция и каким образом. Он даже привёл в пример одну женщину, указав на улики того, что она информатор КГБ.

Маклин не мог стать советским диссидентом, но и не хотел делать какую-либо карьеру в СССР. Он предпочёл быть обычным учёным. В 1950-х годах Маклин всё ещё поддерживал дружеские отношения с рядом историков и специалистов по международным отношениям.

Он стал постоянным членом группы, сформировавшейся вокруг журнала «International Life», и пользовался полным доверием её членов. Я не собираюсь называть здесь никаких имен. В 1960-е годы круг его знакомств значительно сузился. С некоторыми людьми он порвал отношения, а другие ушли в лучший мир. В 70-е годы круг его знакомств сузился ещё больше. ‹...›

У Дональда была дача недалеко от Москвы, в курортной зоне Министерства иностранных дел. Он жил там с весны до поздней осени, возделывая свой фруктовый сад, цветочные клумбы и огород, как истинный англичанин. К нему часто приезжала погостить его дочь. Он особенно любил свою маленькую внучку, которая иногда оставалась с ним неделями.

Постепенно семья Дональда начала распадаться. Сначала его старший сын Фергюс уехал в Англию. Затем жена уехала жить к своей матери. Вместе со своим вторым мужем дочь Дональда уехала в Соединенные Штаты, забрав с собой его любимую внучку. Наконец, его младший сын Дональд тоже уехал, и Маклин остался один в мире. ‹...›

Маклин прожил в Советском Союзе немногим более 30 лет — именно столько времени он провёл бы в одиночной камере английской тюрьмы.

Roy Medvedev. Requiem for a Traitor: A Spy’s Lonely Loyalty To Old, Betrayed Ideals.

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1983/06/19/————————

ора Фёдоров, иначе Георгий Борисович Фёдоров, и его жена Майя Рошаль, дочь двух видных сталинских кинорежиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой, сами вполне достойны подробного описания. Не менее достойна этого и их большая, сильно запущенная квартира, где всегда было полно народу, где с утра до ночи разговаривали и спорили, где двое хозяйских детей Вера и Миша жили каждый своей, совершенно отдельной жизнью. Так же как и мохнатый и грязновато-белый пудель. И где Жора и Майя являли собой образцовую, очень дружную и любящую семейную пару. ‹...›

Жора очень быстро подружился с нами и познакомил мужа и меня с Сашей Некричем. Естественно, он называл Некрича, как и всех своих многочисленных приятелей, „самым лучшим другом”. Но Некрич был, и правда, пожалуй, его лучшим другом. ‹...›

Маклэйн, приговоренный в Англии, кажется, к 99 годам тюрьмы, был выкраден и нелегально переправлен в Советский Союз. Его работа на нашу разведку скрывалась и, думаю, отрицалась всеми официальными инстанциями. А журнал «Международная жизнь» уже по замыслу своему был связан с политиками и журналистами из разных стран, в которых работа английского аристократа и крупного деятеля британского МИДа на СССР, а также его исчезновение наделали столько шума. ‹...›

Не помню точно, когда я увидела Дональда, тогда Марка Петровича, в первый раз. Во всяком случае, мы ещё жили в коммуналке на Цветном бульваре. Стало быть, это произошло до 1958 года. ‹...›

Д.Е. (Даниил Ефимович Меламид. —

В.М.) перешёл из «Международной жизни» в ИМЭМО. Вместе с Меламидом в ИМЭМО ушёл и Маклэйн–Фрейзер ‹...›

Надо сказать, что доблестные чекисты (они и впрямь в случае с Маклэйном оказались доблестными, не только спасли его от пожизненного заключения, но и сумели переправить в СССР жену с тремя детьми) позаботились и о квартире для него, и о даче в мидовском посёлке под Москвой, и, насколько я знаю, о пожизненной пенсии, которая казалась тогда не такой уж маленькой, ибо равнялась окладу профессора.

Маклэйн жил в Москве в “сталинском” доме, из тех, что до сих пор ценятся за высокие потолки и добротность. Этот дом на Дорогомиловской, у самого Киевского вокзала, очень мне дорог и памятен. Но вместе с тем я всегда видела весь его неуют. ‹...› Дачу в Чкаловском мы с мужем посетили много лет спустя, но ещё в самые убогие времена. И тогда она поразила меня и своими крохотными размерами, и маленьким участком, и неказистостью.

При этом из газетных публикаций и отдельных реплик друга Дональда, тоже суперразведчика, Джорджа Блейка, я поняла, что Маклэйн оказал Советскому Союзу невероятно большие услуги. ‹...›

Да, в первые годы жизни в Москве Дональд пил.

Почему-то считается, что пьют только русские. Странное заблуждение. Не могу сказать, пил ли Маклэйн, живя в Англии. Но можно предположить, что немалую роль сыграли и тот шок, который он перенёс, и те обстоятельства, в которых очутился. Всё это, впрочем, предположения. Одно

могу утверждать с полным основанием: он, единственный из всех пьющих людей, которых я знала (а их было много),

кто действительно “завязал”. ‹...› Но Дональд не был бы Дональдом, если бы в компании у себя дома или у друзей демонстрировал “сухой закон”, пусть даже для себя самого. Нет, он наливал бокал сухого вина, и время от времени подносил его ко рту, может быть и отпивал глоток или два. ‹...›

Время шло. Дети выросли. Все трое были высокие, красивые, как на подбор. Особенно дочь, любимица отца Мелинда, или Мимзи.

Тем не менее, в доме Маклэйнов становилось всё неблагополучнее. ‹...›

Старший не стал учиться в МГУ. Уехал в Англию, что, наверное, Маклэйну было не так-то просто пробить. Браки обоих сыновей оказались неудачными. У красавицы Мимзи мужья часто менялись. ‹...›

А потом стало и вовсе плохо. Мелинда-старшая, жена Маклэйна, ушла к... Филби. Глупо утверждать, что женщины в России не уходят от своих мужей. Даже те, кто имеет троих детей. Но, во-первых, Дональд был в экстремальной ситуации. Во-вторых, русские женщины

не оставляют детей на попечении мужа. ‹...› Через два года Мелинда покинула Филби и вернулась в дом у Киевского вокзала, жила там до тех пор, пока Дональд не выхлопотал для неё у своих могущественных покровителей двухкомнатную квартиру на Смоленской. Мы с мужем там несколько раз были по приглашению Дональда — он нас приводил и уводил. Внешне они остались друзьями. Дональд не сказал о Мелинде ни одного дурного слова.

Людмила Чёрная. Косой дождь. М.: Новое литературное обозрение. 2015. С. 373, 381–396.————————

Нас познакомила его жена Мелинда,

продолжавшая иногда встречаться с Кимом, хотя и вернулась к мужу. Мы с Дональдом сразу же понравились друг другу и вскоре стали близкими друзьями. ‹...› Он отказался от каких-либо привилегий, одевался и питался очень скромно.

За все четырнадцать лет нашего знакомства он не выпил ни капли спиртного, хотя было время, в том числе после приезда в СССР, когда он сильно пил.

„Вместо того, чтобы стать алкоголиком, — говорил он о себе, — я стал трудоголиком”. ‹...› Несмотря на внушительный вид — шесть футов и шесть дюймов роста, он обладал мягким характером, у него для собеседника всегда были наготове доброе слово или улыбка. Все знали, что он внимателен к людям, и если обращались к нему за помощью, то никогда не получали отказа. ‹...›

Он был солидарен с диссидентами и регулярно отдавал часть своих доходов — немалых по советским понятиям — в фонд помощи семьям попавших в тюрьму. ‹...›

Через два года после приезда в СССР к нему приехали его жена Мелинда и трое их детей. Они так и не смогли освоиться в этой стране, и никогда не были здесь счастливы. Всю жизнь Дональд страдал от чувства вины за то, что вырвал жену и детей из привычной для них жизни. Когда в конце 70-х годов его сыновья с их советскими женами выразили твёрдое желание эмигрировать в Англию или США, он счёл своим долгом сделать все возможное и помочь им. ‹...› Последние два года жизни он провёл один, присматривала за ним преданная домработница Надежда Петровна, его окружили заботой многочисленные друзья и коллеги. ‹...›

Гражданская панихида, состоявшаяся в актовом зале института, выдающимся сотрудником которого являлся Дональд, превратилась в трогательное прощание с человеком, которого очень уважали и любили все, кто знал его даже не как знаменитого разведчика, а как доброго и справедливого товарища, настоящего английского джентльмена в лучшем смысле этого слова. Выступило много людей, среди них несколько академиков, говоривших о Дональде как о замечательном учёном. В своём прощальном слове я привёл библейскую притчу о сорока праведниках. Вознамерившись уничтожить этот мир за грехи человеческие, Господь пообещал отказаться от своего намерения в случае, если бы нашлось на земле сорок праведников. По моему мнению, сказал я, мы, друзья и коллеги Дональда, имели редчайшую возможность лично знать одного из тех сорока, ради которых и был сохранен наш мир.

Джордж Блейк. Иного выбора нет. М.: Международные отношения. 1991. С. 145–148.

Итак, супруга Даниила Ефимовича Меламида (он же Д. Мельников, 1916–1993) свидетельствует, что по приезде в Москву Маклин, будучи о ту пору Фрейзером, злоупотреблял наотмашь, и вдруг превратился в трезвенника. При этом об участии мужа в изгнании беса винопития Людмила Чёрная не сообщает, а надо бы. Воспоминаний Александра Абрамовича Галкина (1922–2022) пока не обнаружено, Джордж Блейк появился в Москве значительно позже. Лично мои поиски зашли в тупик, но при любом раскладе доказанными чудотворцами остаются Георгий Борисович Фёдоров (1917–1993) и Александр Моисеевич Некрич (1920–1993). Они-то и вцепились (выражение Георгия Борисовича) в Маклина, бесцеремонностью (там же) своей удержав его от самоистребления (вы спасли мне жизнь).

Как видим, Фёдоров, Некрич и Меламид ушли в мир иной кучно, будто сговорившись; но Меламид первым (1 января). Не почему первым, а зачем первым: досконально изучить (не было равных) обстановку инобытия. В итоге Фёдоров и Некрич побросали все свои дела и умерли.

И вот они умерли, а я попечением Наташи Рубинштейн выхожу на Фергюса (1944 г.р.) и Дональда-младшего (1946 г.р.). Вышел, держу карман шире: быстренько скинулись на святое дело, братики-сыночки.

— Представьтесь, — распахивают джентльмены дружелюбный фарфор. — Дядю Жору знаем, вас нет. Вы кто?

Позор, тоска, о жалкий жребий мой.

Но зачем тогда этот стол яств.

Притянуть к ответу гегелевское отрицание отрицания, вот зачем. Усаживайтесь поудобнее. Поехали.

Правая бровь чешется — к с искреннему собеседнику, левая — к лицемеру. Сроду (1954) не чесалась ни одна. Потому что не был знаком с Николаем Ивановичем Харджиевым (1903–1996). Слыхом не слыхивал о нём во времена своего почтения к сединам и неложного благочестия. Ещё не покрылся морщинами слона, и не бежала впереди худая слава — запросто можно было спроворить встречу.

Мне возразят: Харджиев до такой степени опасался незнакомцев, что месяцами никому не открывал дверь. Вообще никому, даже водопроводчикам. Упущенная невозможность — вот как называются твои виды на Харджиева задним числом, дорогуша.

Охотно соглашаюсь не гадать на ромашке сослагательного наклонения. Зачем гадать, если круг моих московских знакомых очерчивал Май Митурич-Хлебников (1925–2008), и он счёл Харджиева невхожим. Разумеется, был прав, сейчас докажу.

Вместо Харджиева Митурич свёл меня с его любимым учеником. В дальнейшем любимый ученик был проклят, но кто не был проклят Харджиевым, спрашивается. Вот вам неопровержимое доказательство мудрости Мая Митурича: из младой поросли велимирян чаша сия миновала одного меня.

Ещё бы Харджиеву не проклясть Мая: зачем отдал рукописи Хлебникова в ЦГАЛИ. Пока не отдал, ими пользовался один только Николай Иванович. У Митурича на дому, ну и что. Терпи, раз одолжить трусишь. И вдруг рукописи Хлебникова уплывают в общепит.

Чтобы вы раз и навсегда перестали держать меня за хвастуна в смысле проникновения к Харджиеву, напоминаю, что Май Митурич — его сын. Внебрачный, ну и что. Дело было так: рукописи Хлебникова до их передачи в ЦГАЛИ хранились у наследников. Престарелые родители не в счёт, старшая сестра сошла с ума, брат пропал без вести. Случайно уцелела младшая Вера, художница. Твёрдый остаток работы головного мозга Хлебникова целиком и полностью осел у единственной владелицы, причём ни клочка покамест не обнародовано. Более того, никто эти рукописи в глаза не видывал, кроме самой Веры и ангелов.

Харджиев об этом пронюхал и давай подбивать клинья к барышне, то есть клеиться и охмурять. Мало кто знает, что Ильф и Петров списали Остапа Бендера времён Зоси Синицкой с Харджиева, такого же одессита до переезда в Москву, как и Бабель с Багрицким. Встретив обнадёживающий приём, Николай Иванович предложил Вере Хлебниковой руку и сердце.

Харджиев был красив даже в гробу, что говорить о его первой молодости: чаровник. Да ещё и язык подвешен к умной голове. Хлебникова согласилась, оговорив только прежнее родовое прозвище, в память о брате. Брак был заключён по всем правилам, с проставлением печати ЗАГС, и Николай Иванович без промедления переехал к Вере и всосался в почерк Велимира Хлебникова.

Да так в этом увяз, что забыл о ежевечернем бритье, не говоря о чистке зубов. Вере это показалось обидно, и она в одностороннем порядке расторгла брак, предварительно перепрятав рукописи в надёжное место: на чердаке ВХУТЕМАСа.

Московские чердаки о ту пору были набиты беспризорниками, включая брошенных мужей. Одним из таких бедолаг оказался художник Митурич, отставленный вследствие неспособности прокормить семью. Внешность Митурича являла собой полную противоположность смазливой чернявости Харджиева: это был сухопарый викинг.

Викинг так викинг, решила Вера Хлебникова, лишь бы ноги не пахли. Убедившись в чистоплотности Митурича, она согласилась составить его счастие. Будучи каким-то чудом, памятуя о супружеской небрежности Харджиева, на сносях.

Я дружил с Маем Митуричем-Хлебниковым на излёте пребывания Харджиева в немытой России, ну и что. Одна нога там, но другая-то здесь. Навещая папашу, Митурич имел при себе отнюдь не объятья Тома Джонса, найдёныша: пудовые сумки с гостинцами так и оттягивали его руки. Запросто можно было напроситься на роль грузчика, захоти Митурич познакомить меня со своим отцом. А вот не захотел: мудрость.

На всякого мудреца довольно простоты. Май Митурич не исключение, сейчас докажу: представил меня в самом выгодном свете любимцу и вероятному преемнику Харджиева. Преемник проявил любопытство и зазвал к себе.

На улицу Победы. Вот почему восторженные поклонницы величали его победительный Дуганов.

И сглазили. Не надо быть Вангой, чтобы una fine ingloriosa основателя «Общества Велимира Хлебникова» объявить следствием заговора. Заговор бывает заговор-сговор (заединщина) и заговор-заклинание (порча). Первый подразумевает сообщников; заклинание произносят лично. Жадного до заединщины ведьмака не обобществили, вот и навёл порчу, например.

Когда Митурич сводил меня с Дугановым, о кучковании помимо сталинских учреждений даже речи быть не могло. Хорошо это или плохо? Судите сами: «Общество Велимира Хлебникова» разбрелось кто куда, стоило вожаку покинуть пределы немытой России. В итоге имеем то, что имеем: ни Общества, ни вожака.

Но я застал безвестного Дуганова, описать коего в двух словах проще простого: красавец мужчина. Теперь вкратце окружающая среда. Не место красит человека, а человек место. Тут совпало. Или нарочно выбрал себе такую улицу. Нет, совпало: впритык с домом остановка «Баня», так и напрашивается Победоносиков и Мезальянсова. Наверняка один только я так подумал, по своей развращённости.

Изо всех сил победительный и как-то подозрительно благополучный любимец и преемник. Продолжая банно-прачечный уклон Маяковского — Понт Кич. И тебе тапки собачка в зубах приносит, и тебе заморского кроя кресло. Можно курить.

Я гащивал на улице Победы не раз и не два, а три с половиной раза. Половина переводится стоя в прихожей. Потом вместе вышли, чтобы разойтись навсегда.

В. Молотилов. Корабль из чужих досок. Правда и ложь Николая Харджиева.

Синим выделено место, где я подражаю Хармсу. Делается так: выдумываем несуразицу, окружаем правдоподобием и доводим до сведения мировой общественности. Лобное место по-мавритански обеспечено. Делается так: преступника погружают в чан с нечистотами и по-над маковкой рассекают воздух клинком. Каково пробулькивать разумное, доброе, вечное сквозь эту нахлобучку — дело десятое, вопрос в другом: кем при таком раскладе предстают Вера Хлебникова и Пётр Митурич?  Предстают безоговорочным образцом исполнения супружеского долга: не прервали беременность, сохранили плод. И до синевы захотелось раззадорить нашего брата северянина, хотя бы назло мне, надменному соседу. Запросто, кстати говоря, могу потягаться и с Аулбеком, и с Кишлакбаем: одиннадцать внуков.

Предстают безоговорочным образцом исполнения супружеского долга: не прервали беременность, сохранили плод. И до синевы захотелось раззадорить нашего брата северянина, хотя бы назло мне, надменному соседу. Запросто, кстати говоря, могу потягаться и с Аулбеком, и с Кишлакбаем: одиннадцать внуков.

Ну-тка?

Так вот, заметок Парниса в журналах куча-мала, о Дуганове знаю (БСЭ, список литературы в словарной статье о Хлебникове), а кто такой Харджиев — без понятия. Просветили на Брянской, см. гл. «Дикие дрожжи науки». Закругляю это просвещение столь же прикровенно: в Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и...

А теперь вспоминаем саморазоблачение из главы, где Молотилов не Владимир Сергеевич, а Ефим Ильич. Вспомнили? Так вот, заслал меня к Дуганову всё тот же Май Митурич. Тот самый, который хотел дознаться, где там раки зимуют, в Климовске этом. Внимание, разглашаю очередную надобу стягоносца велимирян: Николай Иванович Харджиев назначил преемника.

— По проводам переговорили, но ведь он и тебе любопытен вживе?

— Ещё бы, — отвечаю, — не любопытен: двинуть Хлебникова в Академию наук, это ж сколько пядей во лбу надо иметь!

— Слетаешь?

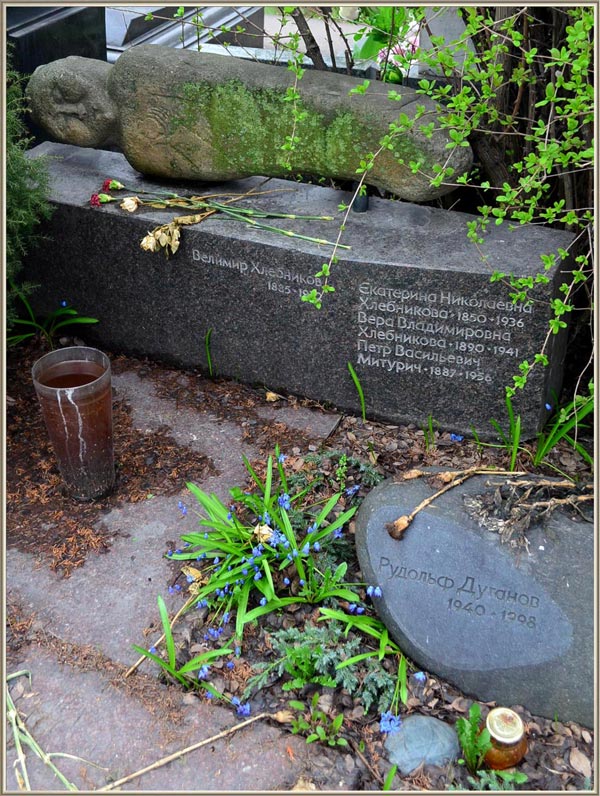

Так что краеугольный камень в глыбу над прахом Дуганова подле каменной бабы заложил именно я, ребятки.

Александр Сергеевич Пушкин семь раз на дню переводил взор с пустоцвета Онегина на сисястых кормилиц, отчего б не перенять полезную для продумы деебна привычку? Взять каменную бабу на Новодевичьем: лирическое отступление или драматическое — судить не мне. Тогда кому. Тогда Александру Ефимовичу Парнису, он же толкает речугу подле бабы. Озвучивает бегущую строку, ну и что.

оловцы то воевали с русскими, то вступали с ними в союзы, то ссорились, то заключали браки, но неизменно в течение двух с лишним столетий оказывали огромное влияние на всю жизнь Древней Руси.

Прошли века. Половцы растворились среди оседлых земледельцев, в том числе — и прежде всего — среди русских. Сохранились лишь отдельные слова — казак, например, что в переводе означает страж, защитник пограничья.

Но, пожалуй, самое замечательное материальное свидетельство о половцах — каменные изваяния, которые до недавнего времени тысячами возвышались на вершинах курганов по бескрайней причерноморской степи. Изваяния эти необычайно выразительны и прослыли в народе каменными бабами, хотя нередко бывают с усами, бородами, обвешаны оружием — словом, мужчины с головы до ног.

Любопытно, что и спустя поглощение половцев новыми хозяевами степей — монголо-татарами и оседлыми земледельческими народами — почитание половецких каменных баб сохранилось: им молились для получения хорошего урожая, они имели значение и вполне практическое. Поставленные на вершинах высоких курганов, часто на перекрёстках дорог, иногда специально туда перетаскиваемые, эти каменные изваяния, издалека видные в степных равнинах, играли роль постоянных и надёжных ориентиров, подобно путевым столбам древних римлян. Как дорожные знаки они вошли в русские исторические и географические сочинения нескольких веков.

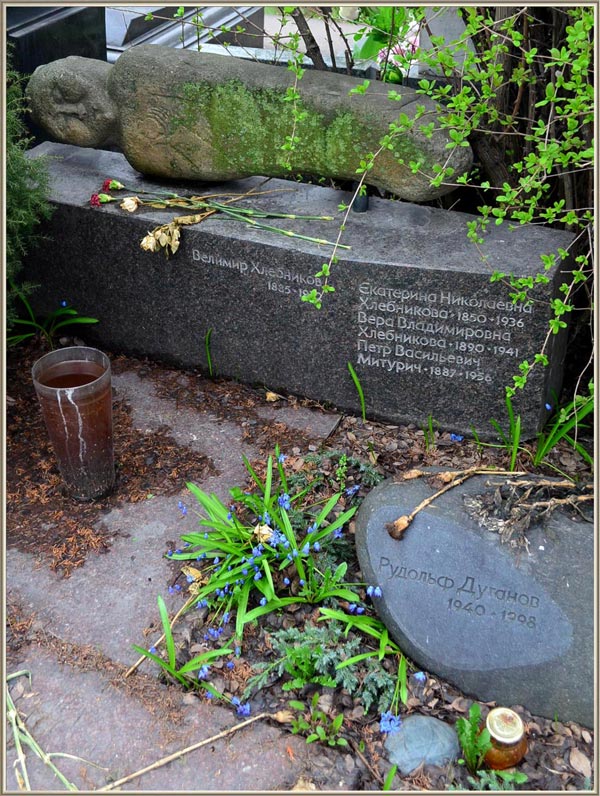

Близкая дружба связала Хлебникова с выдающимся русским художником Петром Митуричем. Митурич видел в Хлебникове не только необыкновенно одарённого поэта, обаятельного человека, но и учителя жизни, философские и художнические взгляды которого были чрезвычайно близки ему.

Как созвучно, например, творчеству Хлебникова такое понимание Митуричем живописи: „Живопись по материалу воплощения (краска — это волна света в руках художника) — наитончайшим образом может формировать идеи, ещё не дошедшие до полного осознания, но определяемые подсознательно”.

После службы в Красной Армии, с частями которой он в 1921 году проделал весь легендарный поход по Ирану на Тегеран, Хлебников тяжело заболел. Весной 1922 года поэт и художник поехали в деревню Санталово Новгородской области на северо-западе России. Там поэт мог оправиться от болезни, набраться сил. Но болезнь обострилась и, после долгих страданий, 28 июня 1922 года Хлебников скончался на руках у друга. Пётр Митурич нарисовал портрет его за день до его смерти, а затем и на смертном одре. По философской глубине и художественной выразительности эти произведения относятся к шедеврам русского изобразительного искусства.

Митурич похоронил друга, отметил место его погребения и вернулся в Москву.

Вскоре из Астрахани прибыла туда и сестра Хлебникова, художница Вера Владимировна. Занимаясь наследием поэта, они, естественно, познакомились. Знакомство переросло в любовь. Шли годы, Вера Хлебникова и Петр Митурич скончались. Их единственный сын, Май Митурич, семнадцатилетним мальчиком ушедший на фронт, вернулся домой после окончания Великой Отечественной войны и стал известным художником.

В 1970 году он вместе с учеником своего отца Павлом Захаровым по командировке Союза писателей поехал в деревню Санталово. Прах Велемира Хлебникова был перевезён в Москву и погребён на Новодевичьем кладбище.

Поэт Борис Слуцкий и художник Май Митурич — исходя из самого духа и содержания творчества Хлебникова — решили установить на его могиле подлинную каменную бабу. Союз писателей поддержал эту идею. Вот с просьбой добыть каменную бабу они и обратились ко мне, рассчитывая, и не без основания, что я разделю их желание и, как археолог, помогу. Разумеется, у меня много не только знакомых, но даже и друзей среди директоров музеев, где хранятся каменные бабы. Оказалось, однако, что получить какую-либо из них нет никакой возможности: ни один директор в этом не властен. Досадное, но, может быть, и вполне справедливое правило.

Казалось, дело зашло в тупик. И вот, после нескольких лет бесплодных поисков — неожиданная удача: мой друг и коллега, работая в Киргизии, на берегу горного озера Иссык-Куль обследовал один из местных курганов и сделал редчайшую находку. Стоявшая на вершине кургана каменная баба каким-то образом соскочила с пьедестала и постепенно с головой ушла в насыпь кургана — виднелась лишь макушка. Вот это удача — баба, и не в музее, и не предмет почитания местных жителей, даже совсем им неизвестная.

Бабу (VI–VII вв. н.э.) выкопали и передали мне, а я в Союз писателей. Вскоре её установили на могиле Хлебникова.

Г.Б. Фёдоров. Поэт, художник и “каменная баба”

Заврался, сам скажу. Но разве не во благо? Во благо: повторение — мать учения. Убираем бегущую строку, Парниса в кадр, поехали.

ратья и сестры! Не раз и не два здесь, у этой могилы, я заявлял, что прах, доставленный в Москву с новгородского погоста, не принадлежит Велимиру Хлебникову. Я ошибался. Объяснюсь ниже, сначала о том, что подвигло меня на это выступление: наследникам Хлебниковых-Митуричей вчиняют иск об изъятии каменной бабы. Оказывается, этот замшелый камень — святыня жителей Тувы. Задним числом в полвека догадались. Уже их шаманы сулят судейским порчу до седьмого колена, посмей те препятствовать восстановлению справедливости. Суд неизбежно примет сторону оскорблённого чувства тувинских краеведов. Куда пойдёшь, кому что скажешь, говорила в таких случаях моя бабушка. Лично мне остаётся пойти с шапкой на пособие Вере Маевне: в одиночку изготовление слепка, перевозку бабы в предуказанное урочище и расходы на ваяние бабы-заместительницы ей не потянуть. Вношу лепту первым: сто восемь тысяч. Почему сто восемь?

Очень просто: 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3. По мере сил, в рублях. Валюта уже подтягивается, как видите: Жан-Клод Ланн, Рэймонд Кук, Барбара Лённквист, Жан-Филипп Жаккар, Маттео Д’Амброзио, Оге Ханзен-Лёве, Корнелия Ичин, Дубравка Ораич-Толич, Пётр Матывецкий, Ренато Поджоли, Фереште Машхадирафи, Хуэй Энди Чжан, Джеральд Янечек. Прошу любить и жаловать.

Перехожу к болезненному для меня, не скрою, признанию: да, я пребывал в заблуждении ровно столько, сколько медлили прозреть тувинские краеведы: более полувека. А ведь ход мысли удивительно прост: Май сначала побывал в Ручьях дикарём, доискался старожилов, заручился их согласием освидетельствовать останки Хлебникова, и лишь потом обратился в правление Союза писателей. Между тем, поездка государственной важности подразумевает не только подорожную и суточные, но и отчёт с приложением Акта вскрытия могилы. Акт общеизвестен, но, как говорится, бумага всё стерпит. При этом никто, включая меня, не удосужился доискаться отчёта по раскопкам. И вот читаю: пястные и теменная кости, более ничего. Ничего для того, кто в глаза не видывал ручьёвского погоста. Бывал здесь Николай Заболоцкий? Не бывал. И выдумывает новгородский ил. Никакого ила, торфа и даже суглинка: новгородцы испокон закладывают погосты на возвышенных местах, так называемых гривах. А это чистый ледниковый песок — раз, Хлебникова зарыли в этот песок на задах погоста — два. На задах, кстати, по сей день цела ограда из валунов. И вот очередная весна после долгой зимы с неизбежными снеговыми заносами. Где на погосте эти заносы наибольшие? У ограды. Пошли талые воды. Куда? По склону песчаной гривы. И вот у ограды из валунов воды по колено. А могила Хлебникова всеми заброшенная, провалилась — воды по грудь. И так тридцать восемь лет. Но и это не главный показатель маевой правоты. Чёрным по белому: обнаружены клочки шерстяной ткани в области грудной клетки. Вспоминаем Хлебникова на смертном одре: жилетка. Никого местные не хоронят иначе как в белых рубахах, преимущественно льняных, а тут предательские клочки в области дотла смытых в подстилающую глину рёбер. И трое старожилов единогласно, без всякого нажима со стороны сельсовета, подписывают Акт вскрытия могилы.

И тут происходит немыслимое для всех, кто плохо знает Александра Ефимовича Парниса: опускается на колени перед отдельно захороненным (слева и поодаль бабы) прахом, врезается в надгробие лбом и вопиет, кровеня кулак о безответный камень:

— О прости меня, Май! Прости! Прости! Прости!

Невыносимое зрелище. Я всегда говорил, что Александр Ефимович вас ещё удивит.

Омыв душу грёзой, возвращаюсь к тому, кто справа и близ, впритык велимирянской Каабы. Крещёная душа! Постановили, думаю, так: и камень всё стерпит, и в святцах не значится. А с этим Романом хлопот не оберёшься: предосудительная двуличность.

Итак, Май Митурич заручается моим согласием слетать, даёт позывные и ждёт у моря погоды. Разумеется, на следующий же вечер я к Дуганову и нагрянул. Крайне мало зная о порядке его подчинённости Харджиеву: оценочная стоимость наследства? с кем на паях? и т.п.

Короче говоря, у Дуганова были ответы, у меня не было вопросов.

— Николай Иванович говорит, что всё плохо.

— Всё-всё?

— Всё-всё.

Вот не зря Роман Валентинович любил пригвоздить поговоркой: врёт, как очевидец. Всё было не так: и Май не давал задания прощупать преемника, и разговор этот случился пару лет спустя. Но таки случился.

Вот я со своей больной головой в третий раз на улице Победы, и Дуганов сообщает мне потрясающую новость: всё плохо.

Всё. Всё. Всё. Беспроглядный мрак. С точки зрения Николая Ивановича Харджиева.

Так я впервые узнал об этом человеке. Май Митурич словечка не проронил. Вдруг я ринусь знакомиться на свою беду.

Разумеется, не с порога победительный Дуганов ставит меня на точку зрения Харджиева. Отчётливо помню, как выскочил из тапок возражать. Чудом кожа на кресле не лопнула. Кафрский буйвол, наверное. Или бегемот. Да и сам я уцелел только потому, что не курю: насмерть бы задохнулся дымом от возмущения.

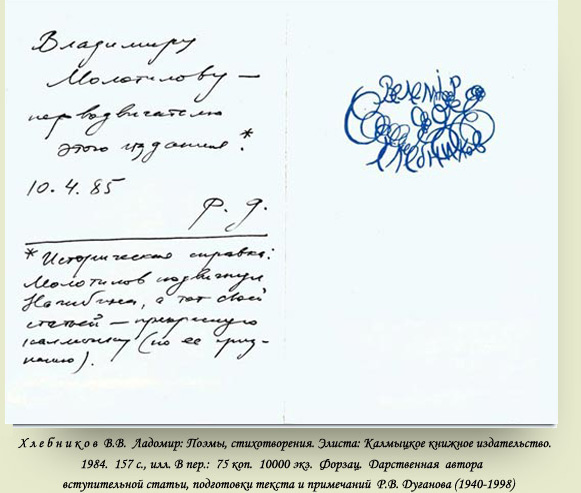

С какой стати всё плохо, ничего подобного. Дополна хорошего. Хлебникова издали в Элисте, с ума сойти. Не жизнь, а сказка.

Собеседник выбил трубку, с клокочущим свистом её продул и закруглил разговор. А вскоре и меня закруглил за скобки тапочек и кресла. Сей воевода набирал под свою руку дружинушку хоробрую, а я прегадко держу строй. Зачем такие бойцы, не надо.

Итак, первое, что я узнал от людей о Харджиеве, говорило не в его пользу: нытик. Упадничество заразная болезнь, следует остерегаться переносчиков. Лично мне розовые очки кажутся полезнее чёрных, особенно в сумерки. Вот почему, прознав о Николае Ивановиче Харджиеве, я не воспылал желанием свести с ним знакомство.

Нытик, зато каково низкопоклонство малых сих. Даже раболепие. Слыхали б вы придыхание Дуганова, когда он говорил о мэтре.

В. Молотилов. Корабль из чужих досок. Правда и ложь Николая Харджиева.

А теперь подробность, таимая до сего дня: мой провал на вторых по счёту посиделках у Дуганова. Невероятно тягостная подробность, вроде самодельного Парниса у каменной бабы.

Вот как было дело. Прививаясь к Дуганову (опыт удался) я, среди прочего, бегло прошёлся по сокровищнице Иры с Маем. Ненавязчиво похвастал осязанием этой вот рукой пера Велимира Хлебникова, шеей туда-сюда подвигал как бы ненароком: дарёный Маяковским галстук, извольте знать, примерял. Дуганов, повторяю, покамест с Митуричем только перезванивается. И вот он эдак насупился (завидует, подумалось), колыхнул гривкой Малевича (дошло-таки через сорок лет) и говорит:

— У Митурича убыль.

Повторяю, хлебниковского пера, галстука и кукол он, в отличие от меня, в глаза не видывал.

— Убыль?

Но вопрос повисает в воздухе, и разговор переводится на дивную акварель Фонвизина за стеклом книжного шкафа ближнего доступа (хлебниковская картотека, выяснилось в дальнейшем).

Должен я донести Маю? Ещё бы. Май выслушал и пробурчал в бороду:

— Всё на месте.

А теперь прошу любить и жаловать сороку-переносчицу: договорился с Дугановым о встрече и с порога воспроизвожу маево бурчание.

Дуганов прямо позеленел. Позеленел и чеканит (и так-то каждую запятую выговаривал с оттяжкой):

— Я. Надеялся. На вашу. Скромность. Вы. На волосок. От утраты доверия.

Напоминаю, о ту пору ни о каком Харджиеве я понятия не имел. И убыль архива понял как недогляд Мая, даже с переводом стрелок на меня: сокровища спрятаны под лежанкой, Володя на ней задолбал свои храпом. Храпит, а сам аки тать в нощи. Возможно такое? Ещё как возможно. И кто громче всех кричит держи вора?

Уже задним числом, годы спустя, дошло: Дуганов не просто заметил убыль хлебниковских рукописей, а за руку поймал. Кого?

Я в эти угадайки не игрок от слова совсем. Куда безопаснее назидать младую поросль: если вам угрожают, лучше сразу поверить и принять меры. Прекратить знакомство, например. Но я был молод и самонадеян. Впрочем, Дуганов довольно долго не подавал виду, затаил. Все, до клочка, его разгонистые письма я отослал в астраханский музей семьи Хлебниковых, и кончим этот разговор.

Кончили, переводим стрелки на запасной путь:

— Май Митурич дал для работы Николаю Ивановичу рукописи Хлебникова. Харджиев долго их не отдавал. К нему пришёл Май. И он, передавая ему рукописи, один документ взял и — „А это не должно существовать!” — в присутствие Мая порвал его. Поразительно, но факт, который я сам слыхал от Мая Петровича.

Из фонограммы документального фильма «Харджиев. Последний русский футурист» (2020).

Или такое свидетельство:

ЦГАЛИ. Нам с НИ дали отдельную комнату, в ней светлее и спокойнее. Давно ведь просили. Но зато гроссбух Хлебникова сдали в хранение. Как объяснила сотрудница рассвирепевшему НИ: „Это уникальная рукопись”. На что НИ сказал, что Хлебников весь уникален.

Харджиев. Разговоры / Публикация и примечания — Ильдар Галеев // Знамя, №12. 2023

Рассвирепел Николай Иванович вовсе не потому, что разоряют его личное собрание: сотрудница ЦГАЛИ после многократных, надо полагать, напоминаний решила вплотную заняться возвращением взятого на дом рукописного Гроссбуха (1919–1921). Баш на баш: отдельное помещение (давно просили) на Гроссбух (давно просим). И чего, спрашивается, лезть на стенку?

Или вот ещё:

Сначала перегрызлись современники, разделившись на два лагеря, в центре которых оказались Маяковский и Митурич. Затем их сменили два Николая — Степанов и Харджиев. Первый был мягок, доброжелателен и невероятно работоспособен: с огрехами, но в рекордные сроки издал пятитомник Хлебникова (за что и поплатился чёрной благодарностью потомства).

Второй ‹...› в своей охране памятника не признавал никаких моральных запретов. Поэтому не гнушался и прямых доносов. Нет-нет, он строчил не в карательные органы, а в поместья гораздо более “изящные”. Всяк посягнувший на Хлебникова сталкивался с письмами Харджиева, направленными в архивы, издательства, музеи (там они и сберегаются до сих пор). С живыми носителями каких-либо сведений о Хлебникове было и того проще: они получали от вездесущего Николая Ивановича безапелляционную аттестацию любого конкурента как сексота. Чем яростнее новоявленный “хлебниковед” пытался смыть пятно подозрений и оправдаться перед запуганными “информантами”, тем гуще сплеталась паутина наветов. Биография Хлебникова написана не была, а сам девяностолетний Харджиев одиноко и безнадёжно глупо закончил жизнь в роскошной амстердамской яме, которую неустанно рыл другим. ‹...›

Пётр Николаевич Вербицкий, морской офицер, длительное время бывший редактором знаменитого «Морского сборника», имел обширную библиотеку, которой пользовался и его племянник. Сам же поэт о ту пору имел явно выраженные государственнические воззрения, печатался в сборнике “академистов” (студентов-монархистов), фотографировался под парадным портретом царя-батюшки, написал пьесу «Снежимочка» (с шовинистическим и черносотенным уклоном). И вообще имел вид вполне благонадёжного буржуа, пекущегося о защите Отечества от инородцев. До предземшарства было ещё далеко. Кстати, Роман Якобсон припомнил, как предусмотрительный Харджиев уничтожил компрометирующее фото (что не помешало вездесущему Парнису разыскать его в другом месте).

Г. Амелин, В. Мордерер. Усадьба судьбы // Письма о русской поэзии. М.: Знак. 2009.

О Николае Леонидовиче Степанове (1902–1972) у Лилии Васильевны Вьюгиной извещают вскользь и влживь: издал очень плохое собрание сочинений, поделом звали Стёпкой. Во-первых, Степашкой. Во-вторых, “неистовый грек” умел размазать по стенке куда более тонким слоем. Простой пример: Трупарнис из «Бумажного человека» той же Лилии Васильевны. И тебе трупарня слов (Хлебников) и трупёрда (Ильязд). Отгадчик неизбежно вырастает в собственных глазах, не так ли. Вот он растёт и растёт, задирает нос и задирает, а щёки-то, щёки: вылитый Диззи Гиллеспи! Подходит мальчик, сглатывает соплю и гугнявит:

— Товагьищ Гулливегь, а стенка-то говогьящая!

Называется образное заострение. Заострили, но вопрос как был тупым, так тупым и остался: а вы могли бы эдак, наотмашь, окатить себя гноем чужой души? Нет? Гордынька? И самозабвение Парниса не ввергло в духоподъёмный столбняк? Труба ваше дело, парни.

Но что я о плохом да о плохом. Где хвалёное отрицание отрицания? Извольте: 1940-й год. Три подарка судьбы, два из них лично Николаю Ивановичу: приём в Союз писателей и согласие Эммы Герштейн (1903–2002) разделить с ним ложе.

Третий подарок — включая нас, человечество:

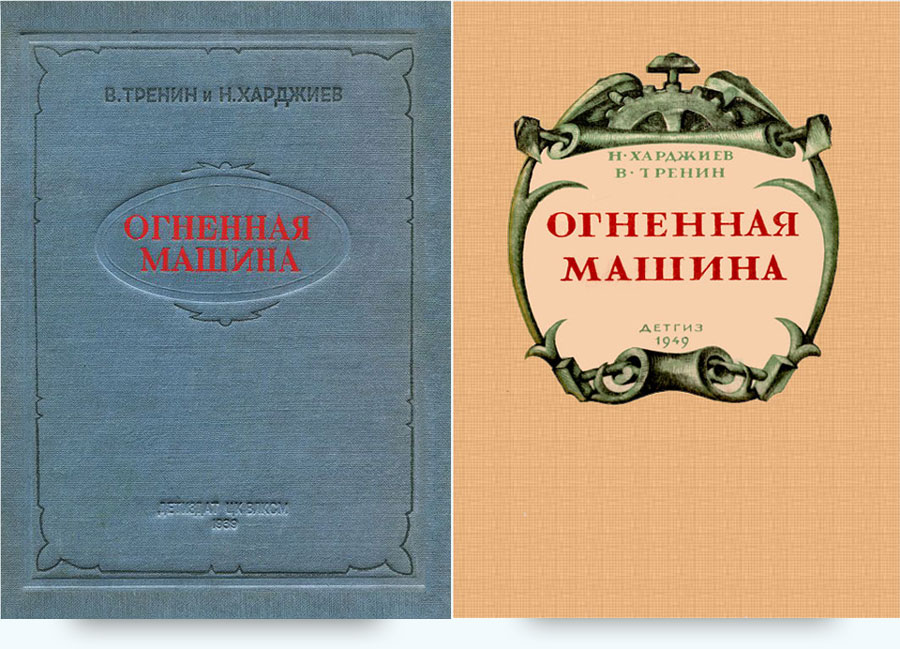

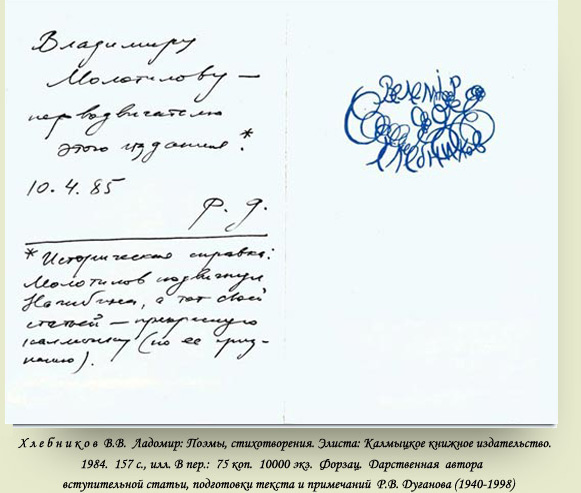

Велимир Хлебников. Неизданные произведения. Поэмы и стихи: редакция и комментарии Н. Харджиева. Проза: редакция и комментарии Т. Грица. М.: ГИЗ «Художественная литература». 1940. 490 с. Из выходных данных: переплёт и фронтиспис худ. В. Татлина. Тир. 5000. Сдано в набор 19 XI 1938 г. Подписано к печати 5 июня 1940 г. Уполн. Главлита А-27002.

Оставляем раскрытие А-27002 доброхотам помоложе и любопытствуем: посредством чего (заслуги? заручки? за красивые глаза?) Николай Иванович Харджиев сумел пробить это издание.

орогой Давид Давидович!

Посылаю Вам номер «30 дней» с неизданными письмами Хлебникова.

Я сейчас заключил договор с изд. «Советский писатель» на книгу «Неизданный Хлебников». Туда войдут стихи, статьи, проза, письма. Книга выйдет в начале 36 года. К книге я хочу приложить воспоминания о Хлебникове. Поэтому просьба к Вам — пришлите Ваши воспоминания. Можете писать их в какой угодно форме, хотя бы в форме письма ко мне.

Кроме того, у меня к Вам ряд вопросов: 1. Знал ли Хлебников французский язык, и как он относился к Рэмбо? 2. Не помните ли Вы его высказываний об Уитмэне и о Метерлинке? 3. Что представлял собой Надя Николаева и как к ней относился Хлебников?

Пришлите воспоминания возможно скорее. В связи с 50-летием со дня рождения Хл-кова их можно будет напечатать предварительно в журнале.

Кончаю большую статью о прозе Хлебникова и недели через две еду отдыхать к Васе Каменскому. У него новая усадьба, оранжереи, лодки. В Москве он почти не живёт.

Привет Марье Никифоровне. Жду Вашего письма и воспоминаний.

Всего доброго,

Т. Гриц.

10/VIII 35.

Евгений Деменок. Давид Бурлюк и Николай Харджиев. Фрагменты переписки

https://zerkalo-litart.com/?p=12727#_ftn10

Как видим, Теодор Соломонович Гриц (1905–1959) — свой человек в ежемесячнике «30 дней» и более чем вхож в издательство «Советский писатель». Где по причинам, которые предстоит выяснить доброхотам из числа въедливых, договор с ним на «Неизданного Хлебникова» расторгают. Времена самые постные, но плохо вы знаете Тэди Грица: есть места, где он свой не покурить в одну пепельницу, а угоститься.

Каменка, 23 июля 1928.

Любимец мой Количка,

Соня (Софья Григорьевна Трущёва-Гриц, двоюродная сестра Каменского. — В.М.) ещё осенью вышла замуж за молодого учёного критика Теодора Гриц (еврей), и живут-поживают они в Москве. Гриц пишет сейчас книгу «Книжная лавка Смирдина» (товарный период литер. пушк. эпохи). Тэди Гриц очень славный парень. Ему 25–26 лет. Кончил бакинский университет (филолог). Печатается в журнале нашем «Леф». Полемизирует с профессорами лит-ры. Заработывает, как и все молодые учёные, слабо. В этом смысле я рад, что не являюсь молодым учёным.

Василий Каменский. „Мне пора быть с вами в Нью-Йорке…” Письма к Николаю Евреинову.

Публикация, вступительная заметка, подготовка текста и примечания О. Демидовой // Звезда, 1999, №7.

Свояк свояка видит издалека: Василий Васильевич шлёт ГИЗу электропоцелуй, и дело в шляпе.

Сказка ложь, да в ней намёк: летом в поместье Васи Каменского набивается неисчислимая родня. Сорогой да подъязками не отделаешься. Рябчики? Мазила ещё тот. И что, держать гостей впроголодь?

Плохо вы знаете Василья, товарища веселий: выписывает Соню с Тэди. Сам удит, Соня обирает земляничные угоры, Тэди бродит с ружьём по лесам-перелескам. Располным-полна моя коробушка, поют сытые отдохновенцы. У Тэди так: восемь дробинок — восемь тетёрок, пуля — сохатый, рогатина — медведь.

Между тем, Николай Иванович Харджиев въезжает в первачи хлебниковедения. На белом коне? на подножке? на фу-фу? Разбираться недосуг, ибо подсаживаемся к Эмме Григорьевне Герштейн: чайком не угостите?

иколай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы (что было бы ужасно!), если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: „Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам”. Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась.

Приехала я к нему с шуткой насчёт того, что, получив подтверждение его привязанности ко мне, я меняю своё поведение. „Да, — отвечал он мне в тон, — вы совершаете благодеяние, но тут же открываете свой портфель. А из него вынимаете корректуру, которую я должен читать”. И это было истинной правдой. В то время я ни одной публикации не отдавала в печать, пока Николай Иванович не просмотрит и не пройдётся поверх текста рукой мастера. Так я научилась деловому лаконизму своих исследовательских статей, чем горжусь по сей день.

Памятью об этом времени у меня осталась книга Николая Харджиева «Янычар», вышедшая в свет в 1934 году. Вначале он мне подарил только превосходную гравюру В.А. Фаворского, помещённую на фронтисписе этой книги, с дарственной надписью, свидетельствующей о скромности автора: „Эммма! (так! —

В.М.) Если бы Фаворский иллюстрировал всю книгу — вещь пострадала бы. H.X. 25.XI.39”.

Всю эту зиму Николай Иванович готовил к сдаче в издательство свой многолетний текстологический труд по собранным им рукописям неизвестных стихотворений В. Хлебникова. Как часто я слышала его ликующий голос, когда, быстро переходя своей лёгкой походкой из кухни или ванной в коридор и комнату, он повторял прочитанные им впервые строки Хлебникова:

В пеший полк 93-й,

Я погиб, как гибнут дети...

или:

Я чёрный ворон,

Я одинок... Особенно сильное впечатление осталось у меня от этих стихов:

Россия, хворая, капли донские пила

Устало в бреду.

Холод цыганский

А я зачем-то бреду

Канта учить

По-табасарански.

Мукденом и Калкою,

Точно большими глазами,

Алкаю, алкаю.

Смотрю и бреду,

По горам горя

Стукаю палкою. Нервов и капризов Николая Ивановича в нашей декабрьской идиллии тоже было достаточно. ‹...›

Надежда Яковлевна тоже считала важным предварить поток сплетен живыми рассказами людей, близко знавших и любивших Осипа Эмильевича.

К их числу она справедливо причисляла и меня. Правда, начиная со своей «Второй книги» она отняла у меня эту роль и заменила её другой, но это произошло после того, как я с ней навсегда порвала отношения в 1968 году из-за её наветов на Николая Ивановича Харджиева.

Эмма Герштейн. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС. 1998. С. 276–278, 415.

Во-первых, к тому времени пеший полк уже семнадцать лет известен “левой” общественности как дважды два четыре:

ерез две недели получаю открытку из Царицына. Писал Хлебников: —

Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети, адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову.Я так и ахнул. Хлебников, — солдат запасного полка в Царицыне? Пошёл, сказал кое-кому, покрякали, покачали головой да тем и ограничились. Пошёл я к Золотухину, отдал ему свою какую-то украинскую думку, взял 15 руб. и отправился с тем в

пеший полк девяносто третий.

1 мая приехал. Полк, говорят — в лагерях, верстах в двух от города. Было воскресенье, день парада. Ходят взад и вперёд по площади в одну десятину, целым полком топчутся на месте, выкидывают коленками. Насчитал я вторую роту. Вглядываюсь: где выкидываются бедные коленки Хлебникова?

Знает ли он, что кто-то тут ищет и жалеет его.

Вспомнилась мне сцена из «Тараса Бульбы», хотелось крикнуть: „чую, чую”...

Кончился парад. Пошёл я по палаткам. Нашёл вторую роту, ротного, взводного:

— Где Хлебников?

— Выбыл, дескать, в чесоточную команду. Это в другом конце города.

Пошёл по адресу. Какие-то бараки кирпичного цвета. Из окна высовываются солдатские усы, кричит: „Вы к Хлебникову?”

Это меня озадачило: — Почему вы думаете?

— Брат что ль яво?

— Брат, говорю.

— Я и то смотрю — сразу видно. Схожи.

Сходства меж нами не было, разве рост и цвет глаз.