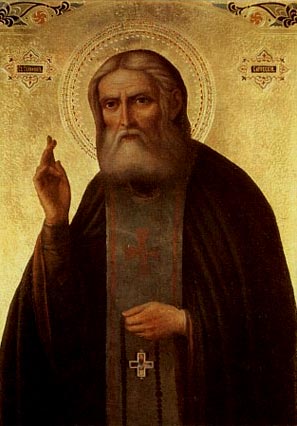

сть два подхода к жизни: подход Ивана Мичурина (1855–1935) и подход Серафима Саровского (1759–1833).

сть два подхода к жизни: подход Ивана Мичурина (1855–1935) и подход Серафима Саровского (1759–1833). Подход к жизни святого праведного Серафима таков: Господь всё управит.

Подход к жизни святого праведного Серафима таков: Господь всё управит.Ах, так. Назло не буду вкратце обосновывать. Никогда и ничего. Могу, но не хочу. Москва не сразу строилась, потому что цари не хотели тяп-ляп. Цари не хотели, а посадские не могли. Не могли, потому что справиться лень. Лень заглянуть в справочники, поэтому долгострой. В справочниках чёрным по белому: Лара, Лора и Леся — одна и та же Лариса. Никогда ничего не буду вкратце обосновывать.

Уж не знаю почему, но я до неприличия напористый писатель. То и дело выворачиваюсь наизнанку. То нахрапом, то наизнанку. Кого-то коробит, ну и пусть. Наизнанку, но не шиворот-навыворот: сокровенное держу при себе. Изъясняюсь намёками. Только что некоторые кривились и хмыкали от первых глав произведения «Красотка». Крови по колено, а разумного, доброго, вечного — кот наплакал. Разве что Лора:

Меня распирает от счастья, как зёрна кукурузы на раскалённой сковороде. Тут и там лопаюсь, и нутро моё лезет наружу. Не обессудьте за восклицательный знак: Лора нашлась!

Обвал горбачевской “перестройки” застал Ларису Фесенко приёмщицей книг в букинистическом магазине «Далева лавка». Когда чиновники-распорядители магазин продали, а облкниготорг развалили, “источнику знаний” оставалось пробиться разве что на местном автовокзале. Целое десятилетие Лариса Аркадьевна стояла лицом к лицу с героями своего «Базар-вокзала»: “Здесь бомж под батареей, поэтому теплее... И сторож на всенощную (по сотенной гони!), чтобы в блатном угаре под утро мальчик Гарик нашёл бы свой товарик и в холе, и в чести... А рядом столик с книгами... торгуй почти что фигами, но продавцом в законе себя считаю я”.

Обвал горбачевской “перестройки” застал Ларису Фесенко приёмщицей книг в букинистическом магазине «Далева лавка». Когда чиновники-распорядители магазин продали, а облкниготорг развалили, “источнику знаний” оставалось пробиться разве что на местном автовокзале. Целое десятилетие Лариса Аркадьевна стояла лицом к лицу с героями своего «Базар-вокзала»: “Здесь бомж под батареей, поэтому теплее... И сторож на всенощную (по сотенной гони!), чтобы в блатном угаре под утро мальчик Гарик нашёл бы свой товарик и в холе, и в чести... А рядом столик с книгами... торгуй почти что фигами, но продавцом в законе себя считаю я”. Рядом красноречивый натюрморт: на фоне роскошной трапезы кисти “малого голландца” — нынешний “завтрак аристократа”: картошка в мундире, луковица, недопитый кефир. Картины члена Национального союза художников Украины Вадима Коробова оказались до боли созвучны её “стихам с натуры”.

Рядом красноречивый натюрморт: на фоне роскошной трапезы кисти “малого голландца” — нынешний “завтрак аристократа”: картошка в мундире, луковица, недопитый кефир. Картины члена Национального союза художников Украины Вадима Коробова оказались до боли созвучны её “стихам с натуры”.На Лору вывела не весьма бескорыстная любознательность: время от времени отслеживаю себя в World Wide Web. Называется честолюбие на стыке Тютчева и Пастернака: 1. нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся; 2. позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. На сей раз исповедальные новинки Владимира Молотилова отозвались в пол-горя: Луганск — не Гамбург, позор по тамошнему счёту невелик. Однако луганчане могут вообразить, будто я как с цепи сорвался издаваться, книжка за книжкой.

В небе моего Вифлеема

никаких не горело знаков.

Владимир Маяковский. Человек.

Новая звезда — новый король.

Немецкая пословица

Светимость Новой 1885 г.

в максимуме блеска была

в десятки тысяч раз больше,

чем у обычных новых.

И.С. Шкловский. Звёзды: их рождение, жизнь и смерть.

| Ждёт красный угол Богородицу, ↓ | 5 |

| Но учат строгие Отцы: ↓ | |

| Уж поклоняться, так колодцу. | Козаки отроду дворяне, |

| Помёт коня, помёт овцы, | Без всякой выслуги чинов. ↓ |

| Из брёвен золотых палаты ↓ | Тот столбовой, кто задирянней |

| И степь, и буйные закаты. | Бахчисарайских драчунов. |

| Забудет лях плясать мазурку | |

| Ясновельможный дивный вечер, | На радость москалю и турку. |

| Ещё не осмелел сверчок. | |

| Калмык поёт, слыхать далече | Соседнее, отцово море. |

| Что удивило их вечор. | Торговля главным: даждь нам днесь. |

| А наблюдали скотоводы | Нажива ходит на которе, ↓ |

| Явленье редкое природы: | Барыш сбивает с хляби спесь. |

| Надуло прозвище оттуда, | |

| На небе вспыхнула Звезда. | Где пуд немного меньше пуда. |

| Узды не ведают уста. | |

| Нет, корень был его хлебни: | |

| 1 | Отплёвывайся, не тони. |

| Могла заклёкнуть в старых девах, | 6 |

| Но волгаря после трёх встреч | |

| Наперсница воззрений левых ↓ | Случайны прозвище и облик, |

| Сумела наповал увлечь. | А имя так легко сменить. |

| Сословия сойдутся позже, ↓ | Но плод в утробе не утоплик, |

| Но не стезёнками ничтожеств. | Он досыпает чьи-то сны. |

| Глуха для внешних нечистот | |

| Семья волнуется Вербицких: | Стена околоплодных вод. |

| Катюша дочь степей калмыцких, | |

| Она ребёнка снова ждёт, | Беременной священна прихоть, |

| Забот прибавится вот-вот. | Плод красотою окружить |

| Ох муравей да стрекоза, ↓ | И отразить любое лихо |

| Как бы Господь не наказал. | Должны разумные мужи. |

| Скрывали плодных жен в пустыню, | |

| Жена чиновника Уделов | Пока гнев Божий не остынет. |

| Простого счастия хотела. | |

| Вопль погибающих миров | |

| 2 | Уловит плод — и он здоров? |

| Ещё не осмелел сверчок, | 7 |

| Но шире смертного зрачок. | |

| Калмычки спрыгнули с коней, | Одни купцы спаслись атланты, |

| Они Звезду покажут ей. | Хранители случайных крох: |

| Она учёного жена | На латы сплав и на лопаты, |

| И соответствовать должна. | Закваска сбраживать горох. |

| Подозреваю, что Египет | |

| С ней книга, святцы небоведа. | Сиротством и тоскою выпет. |

| Созвездье это Андромеда. | |

| Туманность быть должна по святцам, | Но если сушу всю накроет — |

| Пятно, как ниже поясняется. | Сумеют знания землян, |

| Ногтем по святцам борозда: | Добытые такою кровью, |

| Здесь не туманность, а Звезда. | Обогатить иновселян? |

| Спасёмся в тридевятом вале | |

| Украсить будет рад Володя | Отлучкой на Луну едва ли. |

| Звездой строку ежепогодия. | |

| Извне крах крошечного Солнца — | |

| 3 | Пустяк, подробность небосклонца. |

| Калмык поёт, слыхать далече. | 8 |

| Никто не вспомнил Вифлеем. | |

| Боялись родовых увечий, | Исчислен малого светила |

| Звезду забыли насовсем. | Быт: остывая, распухать. |

| Калмыков гордость — табуны, | На взрыв светила не хватило. |

| А летописцами бедны. | Возможно, это чепуха. |

| Но снится шар холодный, красный | |

| Но не пропала эта песня, | Пророкам тоже не напрасно. |

| Как не пропала ни одна. | |

| Удела не найти чудесней — | Кругом опасные соседи. |

| Тем строже мыслить надо нам. | Летают скалы и снежки. |

| Давно истлевшего калмыка | Глядишь, нахрапом и заедет |

| Весёлый голос чуть навыкат | Незваный гость на пирожки. |

| Скорее постигай, Наука, | |

| Я помню, этим и живу: | Чем отразить, а не аукать. |

| Степь и Звезда, как наяву. | |

| Но что назрело в звёздной пыли, | |

| 4 | Тому и быть, нас не спросили. |

| От собирателей улиток | 9 |

| В наследство ноздри получил. | |

| Пещерных знаний пережиток — | Нет, человеку не смириться |

| Походка пумою в ночи. ↓ | Со смертью рода навсегда. |

| А этот слабый подбородок — | В час, когда Божия десница |

| Шумеру внятный знак породы. | Перенесёт весь род Туда, |

| В последний миг не бросим вёсла, | |

| Выносливостью сухожилий, | И дети будут жаться к взрослым! |

| Ударов сердца полнотой | |

| Урарты древние в нём жили ↓ | Предвижу мозга мощный выдох, |

| Со всей уклада простотой. | Единый выплеск, общий мах, |

| И васильком голубоглазья | Забыв о розни и обидах, |

| Сарматы из ресниц вылазят, | Вокруг верховного Ума |

| Сплотятся в помыслах земляне, | |

| И глыба черепной коробки | И будет луч-завет, Послание. |

| Шелома ждёт славянской клёпки. | |

| Ничем не славен этот год. | |

| Только лучи пронзали Плод. ↓ |

Называется вырвать кишки. Цензура времён самодержавия с точностью до наоборот: прежде вымарывали богохульства, нынче — науку. И вот эти цепные псы вымарывают европейскую науку и вменяют предисловие:

Я лопался от благополучия в пору нашего знакомства, Лора. А человек, по мнению Алексея Владимировича Эйснера (1905–1984), начинается с горя.

Только я начался с горя, как мне исхлопотали высшую меру. Кому-то взгрустнулось, что печатно исповедать Велимира Хлебникова вторым Иисусом Христом дураков нет, одни выкрики на кухне. Или на берегу пустынных волн, в кустиках. Под пивко и чего покрепче. Выкрик — благородная отрыжка, выкрик — благородная отрыжка: бухой книгочей выносит мозг поддатым краеведам. Или так: благородная отрыжка — выкрик, благородная отрыжка — выкрик: бухой краевед выносит мозг поддатым книгочеям. В Астрахани пьяный в хлам книгочей может оказаться трезвым как стекло краеведом и наоборот: заколдованный город. Лично мне представили воздержанного до святости, но за прозвище от собутыльников не ручаюсь: то ли Двинутый, то ли Подвижник. Первое шибает служебной лестницей, второе гопотой: подвинься, я лягу. Оба хороши, но лучше без напоминания опростать место и сойти на ходу. Прямо в окно: надежда умирает последней, Лора. Но довольно пермских незадач, вернёмся к астраханским незабудкам.

— Как это нет дураков двинуть Хлебникова в Христы, — продолжали прекословить очевидному кухонные крикуны с бодуна, до поправки силами пустынных купальщиков; к вечеру мнения устаканились:

— Вифлеемская же ж звезда.

И, вырвав из моей рукописи кишки, нахлобучили на её бренные останки предисловие без подписи. Называется баш на баш: и у Молотилова не спросясь, и о себе ни гу-гу. А теперь возвращаюсь к пермским незадачам, и это надолго.

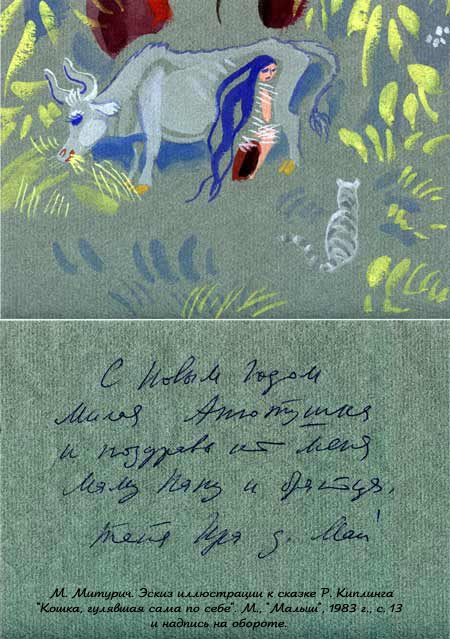

Разглагольствовать о народном художнике России (1986), академике-секретаре, члене Президиума Pоссийской академии художеств (1991), профессоре, лауреате Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1993), кавалере Ордена Восходящего Солнца (2005, Япония) М.П. Митуриче-Хлебникове (1925–2008) нужды нет: он и свёл меня с пополнением из Ворошиловграда, ныне Луганск.

Она собирается издать, в их издательстве, сборник воспоминаний о В.Х. Я показал ей и Андриевского. Очень заинтересовалась. Произвела хорошее впечатление.

Она собирается издать, в их издательстве, сборник воспоминаний о В.Х. Я показал ей и Андриевского. Очень заинтересовалась. Произвела хорошее впечатление.И он же счёл за благо переслать астраханскую простыню лжи скорбному, но высоко устремлённому трудяге: предупреждённый вооружён.

И всё-таки мы с Митуричем расстались. Двадцать лет дружбы семьями.

Из-за чего? Из-за меня. Я же говорю — был конченый благополучный человек и пытался начаться просто человеком. Неприглядное зрелище. Ёрзает на брюхе, извивается.

В лучшем случае удавалось встать на карачки, Лора. Все были разочарованы, а кое-кто стал брезговать. Ира с Маем не подавали виду, но списали меня в расход. А Подвижник, тот давай помыкать.

Слегка озлобляет, когда помыкают, Лора. Тебе ли не знать. Небось, вокзальная шушера поизмывалась всласть.

Я же Абалькасим Фирдоуси (ок. 940–1020): пока не сложилась книга, не вякай. Черновики хранились у Подвижника из соображений Митурича-Хлебникова-Пушкина о труде и думах: вдруг и карачки откажут, выкарабкаюсь ли ползком.

Я же Абалькасим Фирдоуси (ок. 940–1020): пока не сложилась книга, не вякай. Черновики хранились у Подвижника из соображений Митурича-Хлебникова-Пушкина о труде и думах: вдруг и карачки откажут, выкарабкаюсь ли ползком.

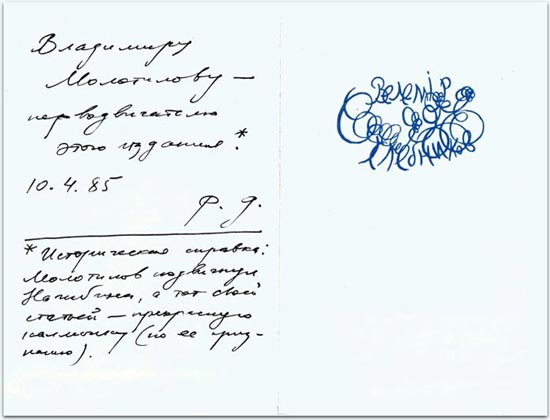

И ворошиловградская библиография дожидалась лучших времён там же, в фондах. На них-то Подвижник и сидел, азартно пополняя. Маю такое рвение понравилось, и он сообщил Подвижнику мои позывные. Ему — мои позывные, мне — мнение: дело в надёжных руках, старина, не сомневайся и тряхни мошной (факс — третья и четвёртая слева японские печатки Мая).

О ту пору едва ли не всё имущество, которым заведовал Подвижник, было митуричевым доброхотным даянием: мебель XIX в., предметы обихода начала ХХ в., письма и рукописи. В том числе мои. Молотилов — Митуричу враздробь, Митурич — в фонды чохом.

Путём взаимной переписки с Подвижником единица хранения Фирдоуси II в запасниках Музея семьи Хлебниковых существенно прирасла новыми поступлениями, подробности ниже.

Но когда единица хранения посмела ему перечить, Подвижник со своих ларей, сусеков и сундуков аж привскочил: не шлите больше ничего, гражданин пермский перс, а то всё присланное сожгу при свидетелях.

Одного из возможных очевидцев костерка я вычислил, заодно и на дарёный столик полюбуйся.

Подвижника можно понять и простить: довольно-таки заносчиво ему перечили. Что бы ты понимал, говорю, завхоз. Знай, говорю, своё место в подсобке. Гордо реет Абулькасим, а сам извивается на брюхе с переломленным позвоночником, заметь. Вопиющее несоответствие. Кому понравится.

Насчёт перелома я загнул, перехлёст. Но когда ставили подножку, руки уже были связаны. Извиваешься на брюхе, вся рожа грязью оплыла. А ты её приподнять норовишь, слово молвить. Неприглядное зрелище.

Кроме ворошиловградской библиографии, в астраханских запасниках осела и чрезвычайно неразборчивая скоропись Нагибина Ю.М. (1920–1994). Любопытные свидетельства в пользу этого писателя. Сейчас многим кажется, что Нагибина они знают как облупленного: изданы его дневники, на виду вся подоплёка и подноготная. Страшноватое чтение. Нагибин вываливает Нагибина в назёмной жиже и чешет его бока об изгородь. Чесомый сладострастно повизгивает. Нагибин с отвращением произносит: какая свинья этот ваш Нагибин.

Кроме ворошиловградской библиографии, в астраханских запасниках осела и чрезвычайно неразборчивая скоропись Нагибина Ю.М. (1920–1994). Любопытные свидетельства в пользу этого писателя. Сейчас многим кажется, что Нагибина они знают как облупленного: изданы его дневники, на виду вся подоплёка и подноготная. Страшноватое чтение. Нагибин вываливает Нагибина в назёмной жиже и чешет его бока об изгородь. Чесомый сладострастно повизгивает. Нагибин с отвращением произносит: какая свинья этот ваш Нагибин.Я слегка дерзил Нагибину ещё года три. Если Алиса Григорьевна косуля, я и вовсе конь с копытом. Разворачиваюсь к ближнему всегда лицом, чтобы череп не проломить ненароком. Догадался протянуть хлеба горбушку — садись и скачи хоть на край света, не надо погонять.

Кстати, о хлебе.

Ю.М. Нагибину

Мне мало надо:

Краюшку хлеба

И каплю молока.

Да это небо,

Да эти облака!

Велимир Хлебников

Встало в горле — не проглотишь.

Юрий Нагибин. О Хлебникове.

Хлебников шутит — никто не смеётся.

Хлебников делает лёгкие изящные намёки — никто не понимает.

О. Мандельштам. Буря и натиск.

| Капля молока | Иду не поперёк, а вдоль: |

| Давай присядем на пенёк, | |

| Перун теребит вымя тучи, | Спою про серенький денёк. |

| Он вкупе молния и смок. ↓ | |

| Но каплю молока получит — | Серов, блистательный художник, |

| И не тебя, соседа сжёг. | В деньке не чаял том души. |

| Века спасались от пожара | Никак не соберётся дождик, |

| Болгары капельным отдаром. | А разум собран, и — свершил. |

| Жара пригодна для мышления, | |

| Кормящей матери гроза | Но жалки потные свершения. |

| Он в холодке на поле жатвы. | |

| Дитяте нечего сосать, | Коснеет мысль вблизи светила, |

| Когда решили полежать вы. | Мечтая в воду и воды. |

| Не сон, а дрёма, и не лапали, | Где облака, там больше силы: |

| Кормить — а молока ни капли. | Играй умом на все лады. |

| Вселенных облако, Туманность — | |

| А ты сцедила свой оброк? | Уму живительная данность. |

| Ведь громовик ещё и смок. | |

| А Небо между Облаков — | |

| Итак, громокипящий кубок — | Сорваться чтоб, и был таков! |

| Простая кринка молока. | |

| В ней боги остужают губы, | Краюшка хлеба |

| А людям эта дань легка. | |

| По капле с миру — вышла кринка. | Он грустно улыбнулся сверху: |

| Не забывай делиться, жинка. | Родная капельно мала. |

| Не белым вороном, а стерхом | |

| Но шутки в сторону с богами. | Раскину весело крыла: |

| Где больше трёх — игра ума. | Мне впору маленькая капля! |

| В их толчее, нестройном гаме | (Похож, но далеко не цапля). |

| Лишь суеверий кутерьма. | |

| Напомнит о Себе Творец — | Упругая ржаная пена |

| Всем смокам в голове конец. | Доступна мне, пока свежа. |

| А у тебя ниже колена | |

| О нашей маленькой вселенной, | Сокрыто лезвие ножа. |

| Где теснота — не продохнуть, | Разрежь и вникни, человече, |

| Давайте скажем откровенно: | В значенье пузырьков-ячеичек. |

| Пусть в никуда, но Млечный Путь. | |

| Путь молока — в обрат и сливки | Краюшка-Пена, Сеть, Пространство! — |

| Или в одонки и опивки. | Трублю с железным постоянством. |

| Земля есть Капля в том Пути. | С большой зеркальною ладонью, |

| Мы очень малого хотим! | На диво строгим черпаком, |

| За Божьим замыслом в погоню | |

| Это Небо. Эти Облака. | Уходят люди вечерком. |

| Лучи уснут в тенетах стёкол, | |

| Где Небо чёрное как уголь, | Чтоб небовед сердечком ёкал. |

| Живородящи Облака. | |

| Туда, кто не боится пугал! | Нащупать жёсткими лучами, |

| А впереди Лаплас и Кант. | Потом заснять и проявить, |

| Их сотворение миров — | И не гляделками — очами |

| Пускай не в глаз, хотя бы в бровь. | Доставить мозгу: ведай, виждь! |

| Сияй, наружная часть мозга, | |

| Частиц свободное паденье — | Лоза ума, ему же розга! |

| И зреют в Облаке плоды, | |

| И чудо звёздного рождения, | Чтобы раскрыть пошире очи, |

| Где нам казался чёрный дым. | Швыряют в небо свой черпак, |

| Идёт с огромным опозданием | Просиживают люди ночи; |

| Свет через окна Мироздания: | А он отдал за просто так: |

| На снимке будет срез краюхи. | |

| Там рой Вселенных, но пока | Полезны годы голодухи. |

| Мы видим только Облака. | |

| Есть Облака в ночи, но те ли? | В разрезе Пены видим Сеть. ↓ |

| И Небо чёрное, но то ль? | Вникайте, чтобы не коснеть. |

| Вы белое на голубом хотели... |

Вот как бывает: изящный намёк Хлебникова понят настолько превратно, что человек едва не задохнулся от горлового спазма. А это принц вырядился нищим и посверкивает несусветной цены перстнями: шутка такая.

Шутка, намёк, подначка — этого у Хлебникова пруд пруди. Мандельштам замкнул их берегами степановского пятитомника, святая наивность. Нынче так: Хлебников шутит — Молотилов отдувайся.

Вот уж не преувеличиваю, Лора. Даже имя от греческого γαλενη — тишина, спокойствие, безмятежность, штиль на море. Нырнул — вынырнул, и ну отдуваться. А Хлебников знай посмеивается. Иной раз и притопит. Зачем? Чтобы я бодрствовал и на дне, как Садко.

И последняя лепта в нагибиниану. Как уже сказано, Юрий Маркович умалил себя из млекопитающих в земноводные, и убедительно умалил. Но это не всемирная отзывчивость, а совестливость. Совесть надо иметь: произвёл отца в отчимы. Ещё бы не грызло. Есть у него рассказ о дальней прогулке в Красной Пахре. Раньше прогуливался возле дачи, а тут забрёл почти в тайгу. И выходят на просеку двое. Пригляделся — да это Павлик и Оська, друзья детства. Вы же погибли на фронте, радостно ужасается Нагибин. Это ты погиб в наших глазах, отвечает Оська. Точно такой же еврей, как юркин отец Марк Фрумкин.

Так вот, когда этот синий лягушонок радостно перепел смрадную сплетню о тяге Чайковского к мальчикам, он нарвался по-крупному. Уже не хамоватое письмо, а мордобой со всеми запятыми.

Приблизительно тогда же пошла прахом заединщина с Дугановым Р.В. (1940–1998), письма которого на Урал тоже ухнули в астраханские подвалы.

Приблизительно тогда же пошла прахом заединщина с Дугановым Р.В. (1940–1998), письма которого на Урал тоже ухнули в астраханские подвалы. У Иисуса Христа и Велимира Хлебникова действительно есть общее: обоим хочется подражать. Хочется, но не можется. Простой пример: Хлебников однажды посетил издательство. Вернее сказать, Валентин Катаев притащил его туда за хлястик шинели. Две минуты отлучки, возвращается — нет Хлебникова, уже на Кавказе.

У Иисуса Христа и Велимира Хлебникова действительно есть общее: обоим хочется подражать. Хочется, но не можется. Простой пример: Хлебников однажды посетил издательство. Вернее сказать, Валентин Катаев притащил его туда за хлястик шинели. Две минуты отлучки, возвращается — нет Хлебникова, уже на Кавказе.

Что делает подражатель Хлебникова в приёмном покое дома Ростовых. Через две минуты встаёт исчезать на Урал. И сталкивается в дверях с Вадимом Ковским. Ровно две минуты. Впопыхах.

— Как, вы уже уходите? и ничего больше мне оставить не хотите?

Глаза добрые-добрые. Хороший человек. Нет, отвечаю на ходу. Сутулюсь почему-то.

И теряю рукописи из собрания Р.В. Дуганова. Не сам теряю, а Вера Павловна куда-то их засунула, с полицейскими собаками не сыскать.

Она до сих пор мне снится, Вера Павловна Строева (1903–1991). Поразительная. Раз, говорит, вы читать вслух отказываетесь, так и быть, вникну глазами. Я, говорит, желаю сравнить, кто лучше понял Хлебникова — вы или Коля Глазков. Наш с Григорием Львовичем литературный секретарь.

И только тут я сообразил, почему свои лучшие стихи Н.И. Глазков (1919–1979) дал именно в «Романс о влюблённых».

| Учил смиренью год больших потерь | Теперь вы почитаете своё. |

| Наглядными пособиями встречи. | — Нет. — Почему? — У вас таких нет денег. |

| Здесь нет подвоха, думаю теперь, | Но это про себя. Ой-ёй, |

| О яме ближнему не может быть и речи. | Чужое помело — не свой брат веник. |

| Хозяйке чуть за восемьдесят лет, | И отговариваюсь чепухой: |

| Повадка властная, но мягко стелет. | — Противный голос. — Как хотите. |

| Вот, полюбуйся списком кинолент: ↓ | — Нет, я и правда чтец плохой, |

| Следы былой красы и очень в теле. | Вот папка: наобум прочтите. |

| Я был подослан дочерью её | Звонок, и разговор на полчаса. |

| Как бы оказией, как бы для передачи | Наверняка не втиснуть в распорядок, |

| Варенья банки для чаёв | А ты сиди, мозоля очеса. |

| Из прилагаемых двух пачек. | А вдруг там Сталин, а не Радек — |

| Отец пославшей мя, Г.Л. Рошаль, | Слуга покорный проверять. Встаю. |

| Знал Хлебникова по Азкавнаркомпросу. | — Я не принадлежу себе, простите, |

| Подъезд, доска. Чугун ли, сталь. | А папочку оставите свою? |

| Зато ни сносу, ни уносу. ↓ | Сама спросила, а не я проситель. |

| Дочь помнила, что с папою в Баку | 3 |

| Пересекался будетлянин, ↓ | |

| Но папа опоздал на «Курск» | — Начальник зрелищ указуй ↓ |

| И не советизировал Гиляни. | В плоть облекает почеркушки. |

| У зрителя бревно в глазу. | |

| Или не опоздал, а преуспел, | Успех — когда опил и стружки. |

| И матом воспретил начальник. | |

| Где культпросвет, там груда дел, | А лицедеи, малых сих |

| И пароход без Рошаля отчалил. ↓ | Кой чёрт заносит на подмостки? |

| Чужие шкуры поносить, | |

| Звоню, Дуняша отперла. | Нагого короля обноски? |

| Встречает в полурост Григорий Львович. | |

| Мясистый нос и два сверла | Ужимок ищет лицедей… |

| Сквозь чечевицы толстые: такович. | В ограниченье сила, чадо! |

| Одним движеньем овладей: | |

| Таковна принимает как лицо | Как скидывать тулуп дощатый! |

| Привыкшее распоряжаться сидя. | |

| И полнота, в конце концов. | Мелкопоместный этот вздор |

| И мне Дуняша стул, я не в обиде. | Куражился, дитя досады. |

| Я покидал московский двор | |

| — Да, говорила Майя мне о вас, | (Не слуг царя — двор «Ванды» сзади). |

| Вы из Перми, вы сочинитель в столбик. | |

| Себе я не принадлежу, вам — час! | Водица с углекислотой |

| Запомнить, записать — и в стол бы, | Шипит, как провода в тумане. |

| Приди в себя, мой золотой, | |

| Пусть отлежится года полтора, | Туда же здравый смысл приманим. |

| Повыветрится. И тогда-то | |

| Настанет страдная пора: | Ты угадал одну из тайн |

| Земля, гряда, навоз, лопата. | Старинных женщин колкой масти: |

| Парчой, камением блистай, | |

| Копнул — жемчужное зерно | Сотри ладонь браздами власти, — |

| Обнажено в разломе кома. | |

| Ещё копнул — ещё одно. | Но пики — козыри всегда: |

| Вот вам кал, и вот и солома. | Ум проницательный, ум острый |

| Тебя низложит без труда | |

| Но перегной — далёкий приз, | И умирать сошлёт на остров. |

| А нынче душный запах пудры | |

| И старческий каприз. Крепись, | 4 |

| Помалкивай, пескарь премудрый. | |

| Самовластительный злодей! | |

| 1 | Державный гнев на указуя, |

| Наёмника чужих затей, | |

| Позвольте забежать вперёд: | С обиняками согласую. |

| Иных не будет одолжений, как | |

| Воображения полёт | А словарю-то каково? |

| От замысла «Земли» Довженко. ↓ | Венчался по какому праву |

| В соборе многовековом | |

| «Земля» стоит на четырёх когда: | Сей Богоносныя державы? |

| Там дышат кони, травы сохнут, | |

| И умирают солнца, да. | Слал Маяковского cтроку |

| Срок подошёл — извольте сдохнуть. | За выправкой в Сибирь, как Павел? |

| Приравнивал перо к штыку? | |

| И Землю отпоют ветра, | Бал на костях латыни правил? |

| В Луну влипая заодно с волною, | |

| Когда безумная сестра | Кто буквоедством запытал |

| Приблизится, как хляби к Ною. | Повстанцев Посполитой Речи? |

| И не твоя ли, брат, пята | |

| Приблизилась — повальный мор, | Шишкова попирала плечи? |

| И не спасёт ковчег, хоть тресни. | |

| Но слышится не ор, но хор: | Хотя постой, ещё пята ль, |

| Земляне умирают с песней. | Не лошадиное копыто? |

| Не потому ли хохотал | |

| Где Вера Павловна, там сны, | Савонарола московитов? |

| Но этот гаже, чем в «Что делать?» | |

| Ни явью, ни постом не смыть, | Гасильник древний ликовал, |

| Ни крестным знаменьем: заело. | Приплясывал, не чуя ноши. |

| Что толку от его похвал? | |

| Не перл, а древний яйцеклад, | Кем был, тем и остался: лошадь. |

| Не жемчуг, а яйцо с иголкой. | |

| Скорее к Рошалю, назад! | Увы! не слышен вольный топот, |

| Замнём, что вызвано расколкой. | Размерен шаг-тяжеловоз. |

| А вдруг удастся трудный опыт, | |

| Всё, что не череда, замнём, | И станет конницей обоз? |

| Чтоб на понюх не отдавало фальшью: | |

| До перекопки был назём — | Вдруг… Только накрепко запомни: |

| Что было допрожь — станет дальше. | Отбросы люто будут мстить. |

| Ожесточение огромно. | |

| 2 | Колодцы травят, жгут мосты, |

| А дальше — на ковёр бы самолёт, | И Ситуация, особо ненавистный, |

| Я зарастал чертополохом сплетни: | Стекла толчёного сыпнул в овёс! |

| С какой горы на всех Л. Брик плюет, | |

| У Маяковского есть дети, нет ли. | Такой на ул. Б. Полянке мысли |

| Мне ужаснуться довелось. | |

| Увидела, что ротозей набряк, | |

| Перекосило, как на зуб-мучитель — | |

| Переменилась, как погода сентября: | |

| — Я говорю и говорю, а вы молчите. |

И она теряет рукописи, а с Глазкова уже взятки гладки: одна домработница Дуняша на проводе.

Из собрания Р.В. Дуганова рукописи, Лора. Лучшие вещи, на его взгляд. А я не вернул. Наплевательское отношение, как ни крути. Кому понравится.

А ведь сказано: просящему дай. Отбубнил, откланялся бы хозяйке — и ходу в Реутов к Дуганову: на кой ляд впутывать Ковского, то ли дело заединщина вдвоём, дескать. И вернуть свою писанину с видом лёгкого сожаления о содеянном. Впрочем, толку-то.

Но следует закруглиться с Верой Павловной по-человечески, раз уж она мне снится: сон в руку, а своя рука владыка приобщить к делу и дальнейшего Николая Ивановича, о ту пору Колю Глазкова. Сроду никогда тот не был на Большой Полянке письмоводителем, а состоял при Яхонтове, куда пристроила его именно Вера Павловна. Прикажи она Яхонтову в лепёшку расшибиться — расшибся б немедленно, вот какая любовь. И обеспеченный средствами пропитания Коля зачастил на Большую Полянку почитать своё всегда из головы, не вприглядку, а Вера Павловна записывает с голоса или по горячим следам:

Основоположник самсебяиздата, тебе ли не знать. А Молотилов как въехал в Подглазковье, так и невыездной. Подробности ниже, но не сразу и не вдруг.

Все знают, что Николай Иванович Глазков вминал двумя пальцами копейку в пятак, свивал две кочерги воедино и сыграл в «Андрее Рублёве» мужицкого Икара. Могли привязать берестяные крылья другому верзиле с козлиной бородкой? Могли, но ведьмак Тарковский пал в ножки Глазкову: не погуби, святче отче. Двигаемся дальше: выявлены в преданиях древних греков случаи падучей болезни? Выявлены: свитый воедино с неутомимым богатырём Сизифом усталый лётчик Икар. А в русских преданиях? И в русских преданиях выявлены: Фёдор Михайлович Достоевский. Что делать, если припала нужда снять Фёдора Михайловича в кино? Делать, как Андрей Тарковский: пасть в ножки усталому лётчику и неутомимому богатырю Николаю Ивановичу Глазкову.

Вот так и попадаем на заветы Чернышевского, Лора: через Лилю Брик. По словам Веры Павловны, вся пишущая в столбик и лесенкой братия домогалась её одобрения, вся. Григорий Львович, кстати говоря, тоже. Ни малейшей взаимности, пришлось удалиться в ящик стола и голосовать сердцем за мнение Владимира Владимировича Маяковского о романе «Что делать?»: золотые слова — раз, руководство к действию — два.

И приводит на Большую Полянку отрока пятнадцати лет, безотцовщину и двоечника. Поживёт, говорит, у нас. И отрок живёт и живёт, взрослеет и взрослеет: самый настоящий приёмный сын. Представь себе положение Веры Павловны: поговаривают, что приёмыш — родная кровь Григорию Львовичу, прижил на стороне. Что делает Вера Павловна. Во-первых, не мешает мужу вылепить из воспитанника то самое, что полагается вылепить из сына. Во-вторых — подселяет к мнимой безотцовщине самого настоящего бомжа.

Беспризорниками, включая великовозрастных бродяг, за редким исключением становятся волею судеб: не повезло в жизни. Но этот бомж оказался на улице добровольно: чем хуже, тем лучше. Тем лучше — раз, чем дальше, тем хуже — два. Известно, чем для родовитого еврея может обернуться переназвание в гоя. Таки переназвался. Но этот подсадной бомж вырос в слишком значительную личность, чтобы упоминаться вскользь, Лора. Потом, потом.

Да, вот ещё по какому завету Чернышевского жили на Большой Полянке: безотказно помогай всякому, кто знает наизусть хотя бы пару строк Бориса Леонидовича Пастернака. Велимира Хлебникова допускалось не знать и пары слов, достаточно склонить голову перед его светлой памятью. И вот однажды Дуняша отпирает дверь на звонок, а там табор не табор, но довольно-таки много чемоданов, баулов и корзинок в придачу к трём незнакомцам — cемье, судя по наличию ребёнка. Пустите, говорит глава предполагаемой семьи, пожить на полтора месяца, нам больше некуда податься.

Привычная Дуняша зовёт хозяйку: вот, полюбуйтесь. Понаехали тут. Но Вера Павловна неожиданно приглашает незваных гостей внутрь среды обитания: отмывайте паровозную гарь. Вдруг, говорит, и узнаю кого-нибудь. Ба, да он Пастернака читал мне в Астрахани. Гриша, поди сюда. Появляется не весьма довольный разговорчиками в передней дважды лауреат Сталинской премии: тружусь не покладая рук над государственного значения деебном созерцин, прошу не вредительствовать. Гриша, он Пастернака читает не хуже Яхонтова, хочешь сравнить? И так верю, бурчит Рошаль голосом Карлсона, который живёт на крыше, и порывается скрыться в работу: мало ли кто читает Пастернака не хуже Яхонтова. Сейчас, думает, я покончу с этим сумбуром — и возвращает Вере Павловне её вопрос: а Хлебникова он тоже читает не хуже Яхонтова?

И тут у приезжего голова рывком падает на грудь: срезался, думает. Где я вам в этой Астрахани возьму Хлебникова, днём с огнём не сыскать. Но Григорий Львович вдруг подлетает к нему заключить в порывистые объятия, даже целует. О причине говорено выше, повторяться не буду. И незваные гости превращаются в званых, чуть не родственников.

Закругляюсь о Дуганове. Итак, убыль собрания Р.В. Дуганова проехали, переходим к убыли собрания М.П. Митурича-Хлебникова. Его дядя так и ждёт, что я оборвусь на запрещённое слово архив, и ехидно посмеивается: куда ты денешься. Никуда не денусь: на одном из взаимных прощупываний Дуганов мне сказал, что, по его прикидкам, архив Мая Митурича усыхает. А я возьми да и передай это наследнику всех своих родных, как то: дедушки (библиотека и мебель), бабушки (чайная чашка, подарок Витюши), отца (пепельница, живопись, графика, трактаты по искусству и воспоминания), матери (набор кастрюлек, скалка, шумовка, живопись, графика, письма, стихотворения, пьесы) и дяди (куклы, подаренный Бриками галстук, перо, сундук). Дядины рукописи к тому времени были переданы в ЦГАЛИ, и не только изучены дотла, но и пересняты моим собеседником в видах издания Полного собрания сочинений В.В. Хлебникова, так называемого ныне шеститомника.

— Нет, всё на месте, — отрицает напраслину Май Митурич, и я несу в клюве это радостное известие Дуганову.

Тот с лица спал, осунулся. И я вышел из доверия: переносчик.

Если человек вышел из доверия, зачем он вообще. Вскоре представился случай придраться к моим словам. Совершенно не помню, о чём. О кобанской бронзе, кажется. Древности Кавказа. Прогуливаемся вечерком, и я с простой души заявляю, что кобанская бронза (или язык хатти, не суть важно) волнует меня совершенно так же, как Хлебников. Надоело подстраиваться под собеседника, дай-ка переменю разговор.

— Благодарю за откровенность, — хрипло буркнул Дуганов, и скрылся в тёмноте. Больше я его никогда не видел.

Это полный бред, но я уверен: не порви Дуганов со мной, он и по сей день выбивал бы золу из своей трубки о голову грудной жабы, даже о раковую клешню в поджелудочной железе выбивал. Совершенно другое хлебниковедение, не стань Дуганов пеплом так скоропостижно и неприглядно: перепоручил издание шеститомника и отбыл в Японию. Добро бы своей волей отбыл — в придачу к учёной степени Натальи Сергеевны по японскому стихосложению.

Прекрасно понимая, чем это может кончиться при его склонности раздражаться неудобствами быта: недорогой качественный табак можно раздобыть только у американцев на Окинаве, иначе разоришься в пух. Это не я придумал, а точные сведения от завсегдатаев страны восходящего солнца Иры и Маем, страшенных курильщиков. Но как там Наташа будет одна, без мужниных тапочек. И умер.

Совершенно другое хлебниковедение, Лора. Это вам не запалошный Григорьев. Ушёл Дуганов — и все разбрелись. Умел сбить в табун.

Дедушка Дуганова был конезаводчик. Держал орловских рысаков или ахалтекинцев, не помню точно. Дело не в породе лошадей, а в породе Дуганова. Это было его страстью: кнутиком пощёлкивать. Дуганов притворялся завзятым рыболовом. За неимением конюшен с племенными жеребцами в стойлах.

Где конный завод, там и поместье. Пастырь-земледелец. Загнанных пристрелить, сорную траву — с поля вон. Меня пристрелить и с поля вон. Дуганов шутя загнобил бы ka2.ru, это вам не питерские неумехи.

Не знаю как другим, а мне нравилось гарцевать подле него. Куда больше нравилось гарцевать вблизи, чем путём взаимной переписки. Вблизи сразу видно, кто есть кто. Это я перечу С.А. Есенину, а не Подвижнику, Лора.

Дуганов был dandy, но без пробора, не Мариенгоф. Поэтому поглядывал на меня снизу вверх, с неприкрытой завистью. И я, и я, оправдывался перед кем-то. И я лепил в детстве, ваял. Молодец, что ваял, теперь поглядывай снизу вверх.

Сама понимаешь, долго так продолжаться не могло. Разрядка должна была наступить, и наступила.

Думаешь, я смирился? Ещё чего. Надо склеить черепки. Стоит проявить настойчивость, и опять сойдёмся. Ежегодное предложение возобновить знакомство. В письменном виде. Пять лет подряд. Железная настойчивость. Ни гу-гу.

Дуганов действительно разбирался в изобразительном искусстве. Я терял нить разговора в домашней обстановке: отвлекал Фонвизин слева, изумительная работа. И табачный дым не переношу. То ли дело вышагивать на свежем воздухе.

Дуганов действительно разбирался в изобразительном искусстве, но раскладного Ци Бай-Ши у него не было. Зато был «Точильщик» Малевича, почтовая открытка. Наждачный круг вращается, шепелявит сталь. Действительно вращается, слышен стук ножного привода и шелест маховика.

Дуганов действительно разбирался в изобразительном искусстве, но раскладного Ци Бай-Ши у него не было. Зато был «Точильщик» Малевича, почтовая открытка. Наждачный круг вращается, шепелявит сталь. Действительно вращается, слышен стук ножного привода и шелест маховика.Никакой не холуяж. Обещал подарить — и подарил. Не холуяж, а попытка подкупа. Сунул барашка в бумажке. Жест доброй воли, в общем.

Ещё пара ежегодных предложений возобновить знакомство. Ни гу-гу. И я смирился с потерей читателя.

С большим разбором, Лора. Всего трое: Нагибин Ю.М., Фёдоров Г.Б. и Дуганов Р.В. Нагибин — условно. Поди проверь, взаправду или лукавит. Всегда один и тот же отзыв: „Значительное произведение”. Подозрительно, согласись.

Георгий Борисович был драгоценный читатель, но мимоходом поминать его — всё равно что кукишем перекреститься, кощунство.

Дуганов же говорил: я пониматель, если пойму — мнения своего уже не меняю. Мнение Дуганова было такое: надеяться не на кого, разве что на Пермь да на Вологду. А ещё он мне сказал на прогулке: вам надо меньше писать.

Некрасов признавался: дай он себе волю — затопил бы стихами всю Россию. Вот-вот. После пятидесяти эта горячка у меня прошла бесследно. Наверное, Бродскому тоже с годами прискучило подбирать созвучия: то ли дело эссе. Грибоедов предупреждал, что именно этим всё кончится. Именно этим: отрывок, взгляд и нечто.

До пятидесяти надо было ещё дожить, Лора. Не очень-то получалось. Только выкатился сороковник, и началось. Надо было спасаться. К молитве я только-только приступил. Невеглас называется. Не оглашенный, а невеглас — невежда в делах веры. В это безвременье вы с Дугановым здорово меня выручили. Если не бояться сильных выражений — спасли.

Уже было сказано, что на посиделках и прогулках приходилось подстраиваться под собеседника. Потому ещё что в детском саду внушили: мой руки перед едой, девочки садятся на горшок первыми, уважай старших. Попутчик старше тебя — изволь подстраиваться. И под Нагибина я подстраивался, Лора. На Черняховского ему захотелось узнать отношение сигового посола к сильным выражениям. Вдруг пуще того заблагоухаю. Зачем спрашивать. Мажем условные ворота условной Авдотьи отглагольным существительным и оцениваем впечатление. Впечатление тяжёлое, заёрзал. Но ведь усидел. И Нагибин стал проверять на другую вшивость, не лобковую. Ворона и сыр, лиса и журавль, свинья и апельсины. Грамотная работа.

Сильных выражений от Дуганова я не слышал, слабых тоже. Вот уж не балаболка, не словоблуд. Речь его была особенная: он подсмысливал слово на выдохе. Неестественно до изумления. Грибоедову тоже не нравилось: „Словечка в простоте не скажет”. Простой пример:

— Лучше всех, — неестественно подсмысливает на выдохе Дуганов, — сказал один беспризорник: Бог есть, но мы его не признаём.

Ударения воспроизвести не берусь, куда мне.

Вот мы с Дугановым вышагиваем по Реутову в предпоследний раз. Переулок, другой. Миновали Вивекананду c Рамакришной — заготовки Дуганова к именно этой прогулке.

Совершенно не в душу были эти Вивекананда с Рамакришной. У меня беда: жена загуляла. Двое детей, а жена загуляла напоказ: дома не ночует. Зачем это знать бездетному Дуганову, скажи на милость. Вдруг подумает, что намёк. Пустоцвет, и всё такое. И я мямлю полувопросительно: мы, дескать, ещё поживём и напишем.

И Дуганов тотчас откликается:

— В этом нет сомнения.

То есть он продолжает надеяться на Пермь. Вологда? „Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, / А как зовут — забыл его спросить”.

Уверенность Дуганова держала меня на плаву не год и не два, хотя слово к делу не пришьёшь. И стихи твои не пришьёшь. Зачем пришивать, достаточно скрепочки.

Скрепочка, стопочка. Стихотворений Ларисы Класс-Фесенко.

Скажешь правду — потеряешь друга. Я сказал тебе, что запрягают кóней, а не телеги, и ты потерялась.

Cтопочка стихотворений ушла к Вячеславу Куприянову (род. 1939). Я отослал, авось пристроит. Догадайтесь, говорю, с трёх раз, чьи. Как это чьи, отвечает Куприянов, Ларисы Класс. Может, с кем-то и посоветовался, поди узнай. Эти гуру народ тёртый.

Отослал, и скрепочка стала не нужна: один листок в сухом остатке. Вещественное доказательство твоей веры в меня, а не пустой звук на прогулке с Рамакришной.

Души прекрасной порыв: „Владимиру Молотилову — с безграничной верой”.

То, что я не сгинул до сих пор, и твоя заслуга тоже. Лора безгранично верит, соответствуй, скотина.

Пишут, что ты лоцман в море. Поговорим о лоциях.

Итак, Подвижник не пропустил и оттёр. Хорошо быть первопроходцем, имея путеводитель. Имея подробную лоцию по Велимиру Хлебникову. Твою, вот именно.

Нечаянно сжёг, наверное. Вместе с моей писаниной. Подробный путеводитель по Хлебникову, первая ласточка.

Подвижник издал свою лоцию. Шлёт мне. Просто птичий базар лоция, не чета ласточке времён застоя. А почему, спрашиваю, ни слова про Лорины труды? Весь, отвечает, Луганск оббегал — Лоры не значится. Вероятно, уехала в Германию, к Бирюкову. Велимир Хлебников немчуру не жаловал, поэтому и ни слова.

Про Германию я загнул ради красного словца. Подвижник якобы писал тебе на Коцюбинского, а ты не отозвалась, вот и всё.

Может статься, мы с тобой — исключение из правил. Правила Подвижника наверняка достойны всяческих похвал. Горяч, да. Кипяток. Но ведь сказано: „Изблюю тебя из уст Моих, ибо не холоден ты и не горяч”. Большинство прохладные, но есть и холодный расчёт: учёная степень. Полезная вещь, вроде мороженого: обещано проглотить и усвоить. А прохладные все будут изблёваны, вся жевотина.

Горяч, но ведь не пыжится, не надувает щеки. Скромность. Я, говорит, человек случайный, но стараюсь. По части путеводителей Подвижник всех обставил на триста лет вперёд, молодец. Поговорим о неслучайных.

Хлебников шутит, Мандельштам смеётся. Мы — лицедеи, Хлебников — единственный зритель. Мандельштам развлекается на другом представлении, тоже в единственном числе. Когда тамошние лицедеи отчебучат своё, навыламываются всласть, эти двое отлетают перешучиваться c Пушкиным. То ли дело Пушкин. Не Пьюшкин и не Пешкин — то ли дело Александр Сергеевич, солнце изящной словесности.

Я — шутка Хлебникова. Это ты верно подметила, Лора. Остроглазья цветы: двадцать пять лет назад подметила, что Молотилов. Неуместная шутка, на взгляд строгооких филинов. Не навязывайте Хлебникову своих предпочтений, грубят им стреляные воробьи.

Я — шутка Хлебникова. Это ты верно подметила, Лора. Остроглазья цветы: двадцать пять лет назад подметила, что Молотилов. Неуместная шутка, на взгляд строгооких филинов. Не навязывайте Хлебникову своих предпочтений, грубят им стреляные воробьи.Борозда теряется в дымке-невидимке, на то и целина. Борозда уходит в бесконечность, Микула Селянинович постепенно исчезает из виду. И обнаруживается в Лондоне. Где он прославится, разбогатеет и непременно возобновит свои занятия Хлебниковым. Вот увидишь.

Никого нельзя списывать в расход, пока жив человек. Благоразумного разбойника Спаситель первым помянул во Царствии Своем. А ведь распяли за душегубство, Лора.

Я этому оратаю благодарен по гроб жизни: снабдил и снарядил. Дорога ложка к обеду.

Это сейчас я, грешный человек, озадачиваю web-поисковик своим родовым прозвищем или позывными ka2.ru. В лонишние времена озадачивал родовым прозвищем оратая-чудотворца и позывным velimir.ru. „Где ↓ты, ↑гдее? Оот↑зо-↓вись на зо-ов ↑люб-↓ви, ↑ах, скоро ль скоро ли я ууви-и-и↓жу тее↑бя...”

Владимир в плену, будущий зять Кончака.

Ничего подобного.

Поисковик постоянно выкидывал „Site under construction”. В переводе на русский — приходите завтра.

Я хотел попроситься на velimir.ru как страничка, Лора. К хану в зятья. А ленточку всё не режут и не режут. Ну и написал собственный сайтик на CSS2. При содействии Michael Dubakoff, Eric Meyer, Douglas Bowman, Lasse Reichstein Nielsen, Mark Newhouse, Jeffry Zeldman, John Shiple, Tom Gilder and others. Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks.

Кабы не подвижникова запальчивость да не микулина движуха — никакого ka2.ru, Лора. Абулькасим и так далее. Сиди дома и тому подобное. Слал бы и слал черновики в Астрахань, в единицу хранения. Качал бы и качал с velimir.ru.

Вот почему я время от времени озадачиваю web-поисковик своим родовым прозвищем: кто горемыка наигорший? кого когтит Подземный Коршун (род. 1954)?

Вот почему я время от времени озадачиваю web-поисковик своим родовым прозвищем: кто горемыка наигорший? кого когтит Подземный Коршун (род. 1954)? Зато V.Б. Литвинов доезжает в РВБ Достоевского, как Собакевич осетра. Вот тебе и больная совесть.

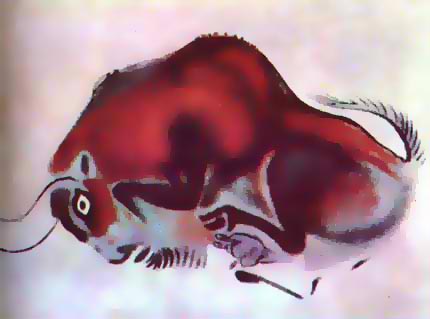

Зато V.Б. Литвинов доезжает в РВБ Достоевского, как Собакевич осетра. Вот тебе и больная совесть. Одно только и успеешь — Казимиру Малевичу (1878–1935) нос утереть. Малевич подтибрил у Джино Северини (1883–1966), Северини у Джакомо Балла (1871–1958), Балла — в пещере Альтамира. Умели древние движение передать, ещё как умели.

Одно только и успеешь — Казимиру Малевичу (1878–1935) нос утереть. Малевич подтибрил у Джино Северини (1883–1966), Северини у Джакомо Балла (1871–1958), Балла — в пещере Альтамира. Умели древние движение передать, ещё как умели.Я долго колебался, рассказать или нет о воспитателе этой отзывчивой души. Была не была, расскажу.

Волею обстоятельств ГэБэ уехал из России насовсем и похоронен в Лондоне. Георгий Борисович Фёдоров (1917–1993).

Волею обстоятельств ГэБэ уехал из России насовсем и похоронен в Лондоне. Георгий Борисович Фёдоров (1917–1993).Жизнь писателя ГэБэ делал со Всеволода Иванова (1895–1963). Об этом человеке мы поговорим чуть позже, после вводной части. Ограничусь пока записью из дневника Всеволода Вячеславовича, предположительно — о себе самом:

Когда мы познакомились, ГэБэ уже складывал из кусочков главную свою книгу «Неимей Сторублей». Этот Неимей где только не бывал, кого только не знавал. Вот он состарился, сидит безвылазно на даче и вспоминает былое. Вслух. Слушателей полон дом, особенно летом. На слушателях былое обкатывается, а потом ложится на бумагу.

Гостей полон дом, но слышно, как муха пролетит. Затаив дыхание. Небывалый устный рассказчик. Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990) значительно уступает, значительно.

Я пробовал записывать на ленту — не то. Ума не приложу. Шелест привода отвлекал? Затаить дыхание звукозаписывающее устройство не может: стрелки дёргаются и так далее. Целую бобину ГэБэ наговорил. Проверяем качество. Тишина вместо качества: я забыл нажать кнопку записи. Ничего страшного, утешает слегка понурый ГэБэ, есть повод ещё разок обкатать.

И он повторил свою сагу «Donald Maclaine». Дословно или нет, не берусь утверждать. Было стыдно за своё разгильдяйство и страшно: а ну как и на этот раз неудача. Больше я к ГэБэ с этим делом не приставал, довольствуясь чужими записями: воспоминания о Всеволоде Иванове из их числа.

В общем, не давали ГэБэ житья любознательные бездельники вроде меня. Когда, спрашиваю, вы вообще пишите-то? C утра пораньше, отвечает, когда все спят.

Лично я видел, что с утра пораньше гости рассаживаются якобы завтракать, и это надолго. Затаив дыхание, муху летом слышно. Я встаю в пять, но совесть надо иметь, вытерпи хотя бы до девяти. В девять садились завтракать со всем вытекающим.

И всё-таки не верилось, что в Лондоне ГэБэ развернётся со своим Неимеем. Развернулся ещё как. Смена языковой среды: они же англичане. А кто ценит устные сказания, почему-то моет посуду в пабе.

Развернулся ещё как. Давно надо было уехать. Гоголь где писал «Мёртвые души»? В Риме, где по-русски говорила одна-единственная живая душа, художник Александр Иванов.

Жить бы да жить в Лондоне. Дома у ГэБэ восемь раз мертвела и рубцевалась сердечная мышца, девятый вал накрыл на Темзе. Двух лет не поработал в полную силу как писатель.

Вот она, Марианна Григорьевна, жена ГэБэ. В прошлом году приезжала в Москву. ГэБэ звал её Мая, жена Мая Митурича Ира — Марьяна. Мне больше нравится Марианна. Потому что французы зовут этим именем одновременно Свободу, Равенство и Братство. «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа и Велимир Хлебников: Свобода приходит нагая, / Бросая на сердце цветы. Марианна Григорьевна — дочь той самой Веры Павловны, которая до сих пор мне снится. Всё тот же сон, третий раз всё тот же сон.

Вот она, Марианна Григорьевна, жена ГэБэ. В прошлом году приезжала в Москву. ГэБэ звал её Мая, жена Мая Митурича Ира — Марьяна. Мне больше нравится Марианна. Потому что французы зовут этим именем одновременно Свободу, Равенство и Братство. «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа и Велимир Хлебников: Свобода приходит нагая, / Бросая на сердце цветы. Марианна Григорьевна — дочь той самой Веры Павловны, которая до сих пор мне снится. Всё тот же сон, третий раз всё тот же сон.Марианна Григорьевна Рошаль-Строева (род. 1925) разрешила Владимиру Шахиджаняну (род. 1940) — тому самому приёмышу, которого все считали её сводным братом — оцифровать и вывесить «Брусчатку» ГэБэ. И тот с 1001 ошибкой распознавания оцифровал и вывесил. Зато воспитанный человек, см. снимок. Чья школа? Да уж не того бомжа, которого подселила к нему Вера Павловна, не Наума Коржавина (Манделя).

Книготорговля умрёт, Лора. «Басманную больницу» ГэБэ помогал размножать в том числе и я. Перестучал и отослал обратно, в Москву. Потому что надежды на издание почти не было. Потом задул ветер перемен, и в «Московском рабочем» повесть напечатали. Рассказ «Дезертир» вышел в «Даугаве». Попробуй, разыщи. То ли дело Мировая паутина. В мыслях не было, что доживу до такой роскоши.

Перехожу непосредственно к Всеволоду Иванову. Который писал с переломанными руками и соображал истоптанным мозгом, прилагая оные в совершенной невредимости к воспитанию сына Комы, будущего Иванова Вяч.Вс., и пестованию Жоры Фёдорова, будущего ГэБэ.

Перехожу непосредственно к Всеволоду Иванову. Который писал с переломанными руками и соображал истоптанным мозгом, прилагая оные в совершенной невредимости к воспитанию сына Комы, будущего Иванова Вяч.Вс., и пестованию Жоры Фёдорова, будущего ГэБэ.— Здорово, — говорит Всеволод Вячеславович. — Но дальше я не могу придумать, — жалуется Жора, — полный тупик. Хотите, подарю? — Подари, — соглашается Всеволод Вячеславович, и пишет в стол пьесу о Горчакове.

Он целые горы в стол написал, Всеволод Иванов. Ничего не печатали. «Бронепоезд 14-69» и «Пархоменко» — только это. Стоило увидеть свет отрывку из «Похождения факира», тотчас всех собак спустили: бесполезное строителям светлого будущего произведение. Йоги, факиры — ими борцы за дело Ленина-Сталина сыты по горло. Убивать надо таких факиров в детстве из рогатки — правильно сказал товарищ Бендер, простой советский управдом.

„Любо, братцы, любо, любо, братцы жить, / С нашим атаманом не приходится тужить. / Атаман наш знает кого выбирает...” — вся страна подпевала батьке Махно из «Александра Пархоменко». «Бронепоезд» ни дня не ржавел на запасном пути, громыхал и громыхал на подмостках необъятной страны. Дача в посёлке Переделкино, оплата отзывов на чужие рукописи — отнюдь не удел Андрея Платонова, не говоря о Бабеле.

Хочешь — тужи, хочешь — пригорюнься, но форсу не теряй. И то сказать: атаман знает почти наизусть твоё «Дитё». Нет, не Александр Фадеев, бери выше. Следует заручиться поддержкой нужных людей, и всё многопудье пойдёт в печать, полагала Тамара Владимировна. Главное — прорвать плотину, хлынуть есть чему.

Нужные люди выпивали, порой крепко выпивали. Вот Всеволод Вячеславович выпивает на троих: восходящая звезда изящной словесности Сергей Владимирович Михалков (род. 1913) и звезда в зените Константин Федин (1892–1977). Тамара Владимировна подстроила застолье. Жора Фёдоров участвует в попойке, оставаясь при этом совершенно трезвым. Уметь надо. Советский писатель должен уметь.

Оказывается, чтобы узнать человека, нужно его подпоить. Относительно хороший человек, пусть даже он и закоренелый злодей, в подпитии улучшается. Плохой человек, который притворяется хорошим, в подпитии мерзеет на глазах.

Относительно хороший человек Федин мрачно гудит: „Я всё продал. Нет, не вещи. Я продал себя, свой талант. Я — труп”. Жадный, хитрый, расчётливый Михалков прибедняется: „Ну, что меня ждёт впереди? Напишу ещё три-четыре басни, и всё...”

Дача Бориса Пастернака — через забор. Совершенно невыгодное соседство, хозяин не пособит прорвать плотину. Пастернак точно в таком же положении, что и Всеволод Вячеславович: не печатают. Кормится переводами. Но в доме Ивановых был настоящий культ Бориса Леонидовича. И Тамара Владимировна этот культ всячески поддерживала, не говоря про Кому. Кома в одиночку бился за Пастернака после живаговских событий. Бился, как лев. Все поджали хвост, один Кома бился. Потому что правильно воспитали.

Какое ни возьми произведение Всеволода Вячеславовича — чуть-чуть, но недолёт. Всегда чувствуешь, что этот писатель способен на гораздо, гораздо большее. Что у него совершенно особый мир, а он становится на горло собственной песне. И дело тут вовсе не в желании подладиться под время, подрубив себе ноги.

Писатели делятся на выдумщиков и наблюдателей. Всеволод Вячеславович был выдумщик, да ещё какой. Мог сочинить что угодно правдоподобное, сроду не догадаешься, что выдумка. Мог разыграть любого, самого осторожного. Если выдумка даётся писателю сама собой, он этот свой дар не ценит. Он хочет другого: чтобы достоверность, доподлинная правда его произведения казалась художественным вымыслом.

Охмурить Всеволод Вячеславович мог кого угодно, как Вольф Мессинг. Потому что был факир. Самый настоящий факир, не самозванец Остап Бендер. Таил свой дар даже от близких. Иначе Тамара Владимировна могла заставить его вместо попоек с нужными людьми просто охмурять их. Того же Михалкова Всеволод Вячеславович запросто мог принудить сослужить службу, раз плюнуть. Михалков принёс бы в зубах блюдечко с голубой каёмочкой и долго хвостиком вилял, чтобы взяли.

Своё тайное искусство Всеволод Вячеславович использовал исключительно в годы войны, по необходимости. Только началась война, оно ему и понадобилось: он потерял удостоверение личности. По роду его писательской деятельности Всеволоду Вячеславовичу полагалось бывать на передовой, в штабах у военачальников и тому подобное. А он потерял удостоверение личности.

И два года он бывал на передовой, в штабах у военачальников и тому подобное, имея на руках только пропуск в военторговскую столовую. В поверженном Берлине Всеволод Вячеславович воспользовался своим искусством факира последний раз в жизни: он украл меч Адольфа Гитлера. Это предел его достижений по части охмурёжа.

Огромный меч в красных ножнах. Из рейхсканцелярии. Он там один был, такой меч. Понятно, чей. И Всеволод Вячеславович его присвоил на виду у всех. Фронтовые разведчики ничего не заметили. И привёз в писательский посёлок Переделкино.

Куда дел этот меч Кома Иванов, надо спросить у Комы. Но в первые послевоенные годы меч Адольфа Гитлера Всеволод Вячеславович родным не показывал. Жоры Фёдорова он ничуть не стеснялся, доставал в его присутствие меч и отводил душу. Зачем-то ему был нужен зритель. Жора с изумлением и восторгом наблюдал бои Всеволода Вячеславовича с тенью. В этом немолодом и довольно грузном человеке совершенно невозможно было предположить такого бойца. Всеволод Вячеславович преображался до неузнаваемости: с лёгкостью необыкновенной бегал и прыгал, нанося невидимому противнику удары мечом. Факир — это пожизненно.

В 1946 году ГэБэ получил свою первую учёную степень. Всеволод Вячеславович присутствовал и на защите, и на обязательном в таких случаях торжественном застолье. Во время застолья он встал и сказал: „Я был уверен, что Жора станет писателем. Я ошибся — он стал учёным”.

Факиры никогда не ошибаются: ГэБэ стал и учёным, и писателем. Желающие могут убедиться в этом самостоятельно: .

Сегодня мне предстоит почтить Заратустру неукоснительным исполнением второго его завета: обновить сайт ХП. Кто такой этот Заратустра — понятия не имею. Моя выдумка, скорее всего.

Завтра, 1 марта, Вселенская родительская суббота. Поминовение всех усопших от века христиан. Я уже испытал на собственной шкуре, каковы последствия поминовения родных по крови грешников. Им становилось немного легче терпеть вечные муки, в этом я совершенно уверен. Ибо мне становилось намного хуже, и надолго.

Поэтому в храме я стараюсь держаться подальше от столика с небольшим Распятием и ячейками, куда ставят поминальные свечи.

А завтра я поставлю свечу за помин души раба Божия Георгия, ничуть не опасаясь перераспределения благодати в ущерб мне, ныне живущему. Потому что ГэБэ — праведник.

Прощай, Лора. Ты тоже моя выдумка, вроде заветов Заратустры. Я неважнецкий наблюдатель, но память вполне сносная. Помню, что и четверть века назад звал Вас по имени-отчеству. Лора — это для внутреннего употребления, вроде Комы в семействе Всеволода Иванова.

Прощайте, Лариса Аркадьевна. Сайт www.ka2.ru имеет внятный почтовый ящик, и я отвечаю на каждое письмо, на каждое. Кроме писем из прошлого.