Мне возразят: Харджиев до такой степени опасался незнакомцев, что месяцами никому не открывал дверь. Вообще никому, даже водопроводчикам. Упущенная невозможность — вот как называются твои виды на Харджиева задним числом.

Мне возразят: Харджиев до такой степени опасался незнакомцев, что месяцами никому не открывал дверь. Вообще никому, даже водопроводчикам. Упущенная невозможность — вот как называются твои виды на Харджиева задним числом. И сглазили. Не надо быть Вангой, чтобы una fine ingloriosa основателя «Общества Велимира Хлебникова» объявить следствием заговора. Заговор бывает заговор-сговор (заединщина) и заговор-заклинание (порча). Первый подразумевает сообщников; заклинание произносят лично. Жадного до заединщины ведьмака не обобществили, вот и навёл порчу, например.

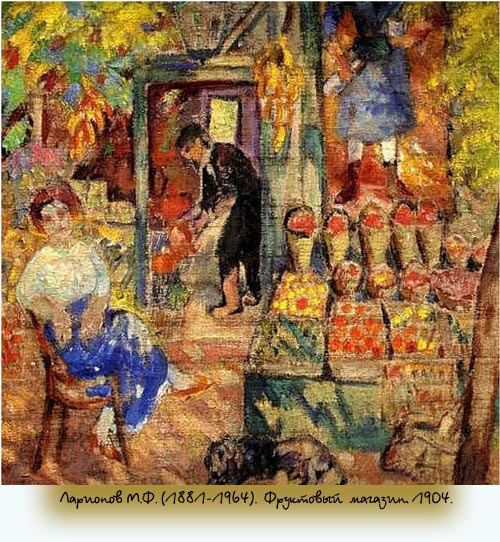

И сглазили. Не надо быть Вангой, чтобы una fine ingloriosa основателя «Общества Велимира Хлебникова» объявить следствием заговора. Заговор бывает заговор-сговор (заединщина) и заговор-заклинание (порча). Первый подразумевает сообщников; заклинание произносят лично. Жадного до заединщины ведьмака не обобществили, вот и навёл порчу, например. Наверняка из пишущей на кириллице братии такая рукопашная только у меня, по заболеванию головы. Писатель красками уже был такой хворый, Ларионов звали. Ох, и горазд по части кукишей.

Наверняка из пишущей на кириллице братии такая рукопашная только у меня, по заболеванию головы. Писатель красками уже был такой хворый, Ларионов звали. Ох, и горазд по части кукишей. Ничего удивительного: нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. А где желание, там и путь.

Ничего удивительного: нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. А где желание, там и путь. Первая неприятность была от шведа Янгфельдта: НИХ доверил ему под честное слово четыре холста Малевича, а тот возьми да и присвой. Подавать в суд бесполезно, ибо дарственной от Малевича у НИХа не обнаружилось, потерял или украли. Поговорим кстати о дарах и данайцах, их приносящих.

Первая неприятность была от шведа Янгфельдта: НИХ доверил ему под честное слово четыре холста Малевича, а тот возьми да и присвой. Подавать в суд бесполезно, ибо дарственной от Малевича у НИХа не обнаружилось, потерял или украли. Поговорим кстати о дарах и данайцах, их приносящих. Присмотримся чужими глазами к проделкам шведа Янгфельдта. Хорошо или плохо поступил этот пройдоха с точки зрения Маяковского? Плохо, подлец человек. А с точки зрения Малевича? Здорово, молодчага. Как же не молодчага: вон какие зубастые цены выскакивают на торгах.

Присмотримся чужими глазами к проделкам шведа Янгфельдта. Хорошо или плохо поступил этот пройдоха с точки зрения Маяковского? Плохо, подлец человек. А с точки зрения Малевича? Здорово, молодчага. Как же не молодчага: вон какие зубастые цены выскакивают на торгах. Самозванец? Ничего подобного: самозванцы выскакивают при действующем правителе, а НИХ самолично воздвиг свой престол и воссел. Воссев, произнёс: „Ego sum rex et supra grammaticos”. Суконное рыло в калашном ряду? Беззаконная комета в кругу расчисленных светил? Оба хуже, ибо не проходят по родовому признаку.

Самозванец? Ничего подобного: самозванцы выскакивают при действующем правителе, а НИХ самолично воздвиг свой престол и воссел. Воссев, произнёс: „Ego sum rex et supra grammaticos”. Суконное рыло в калашном ряду? Беззаконная комета в кругу расчисленных светил? Оба хуже, ибо не проходят по родовому признаку.Харджиева я впервые встретил зимой 1972 года, когда, будучи участником советско-американского обмена преподавателями и аспирантами, приехал в Москву. Наша встреча состоялась благодаря Роману Осиповичу Якобсону и его жене Кристине Поморской, курсы которых я слушал в университете и в аспирантуре и которые снабдили меня рядом телефонов своих московских друзей и коллег. Якобсон познакомился с Харджиевым во время своих первых после эмиграции поездок в СССР, начавшихся вскоре после ХХ съезда. Вполне естественно, что Якобсона — соратника Хлебникова и Кручёных, в молодости писавшего заумные стихи под псевдонимом Алягров, — и Харджиева, чуть ли не единственного в те годы историка футуризма и авангарда, крупнейшего специалиста по творчеству Маяковского и Хлебникова, связывало многое. Неудивительно также, что Харджиев стал одним из нескольких советских ученых, принявших участие в громадном трёхтомном издании «For Roman Jakobson», выпущенном к семидесятилетию знаменитого лингвиста.  Впрочем, в их высказываниях друг о друге возникали и критические ноты: Николай Иванович не стеснялся называть подход Якобсона к наследию футуристов гениально-легковесным, а Роман Осипович упрекал Харджиева за чрезмерную медлительность и нерешительность — качества, из-за которых, по мнению Якобсона, были упущены реальные шансы представить творчество Хлебникова новому поколению читателей. Якобсон, в частности, утверждал, что Харджиев не воспользовался возможностью выпустить двухтомник Хлебникова в Польше (там разрешалось печатать книги на русском языке), о чем Якобсон, имевший большой авторитет среди польских учёных, договорился с соответствующими инстанциями. Добавлю сразу, что, упоминая об этой затее, Николай Иванович указывал на текстологические проблемы и сложности хлебниковского рукописного наследия и на невоможность осуществить такое издание в обозримые сроки. Скорее всего, он был прав.

Впрочем, в их высказываниях друг о друге возникали и критические ноты: Николай Иванович не стеснялся называть подход Якобсона к наследию футуристов гениально-легковесным, а Роман Осипович упрекал Харджиева за чрезмерную медлительность и нерешительность — качества, из-за которых, по мнению Якобсона, были упущены реальные шансы представить творчество Хлебникова новому поколению читателей. Якобсон, в частности, утверждал, что Харджиев не воспользовался возможностью выпустить двухтомник Хлебникова в Польше (там разрешалось печатать книги на русском языке), о чем Якобсон, имевший большой авторитет среди польских учёных, договорился с соответствующими инстанциями. Добавлю сразу, что, упоминая об этой затее, Николай Иванович указывал на текстологические проблемы и сложности хлебниковского рукописного наследия и на невоможность осуществить такое издание в обозримые сроки. Скорее всего, он был прав.

Николай Иванович жил тогда на Кропоткинской улице, где я навещал его чуть ли не каждую неделю, а летом, незадолго до моего отъезда из Москвы, когда он готовил ряд больших работ для публикации на Западе, я приходил к нему чаще. Естественно, что темы для наших разговоров в основном определял он. Поскольку я попал к Харджиеву в разгар его конфликта с Н.Я. Мандельштам, его высказывания — монологи — очень часто были посвящены автору «Второй книги» (“мемуаристке”, как он её называл). Тем не менее иногда удавалось отвлечь Николая Ивановича от этого болезненного сюжета и переключить разговор на другое — подтолкнуть к воспоминаниям о Хармсе, Ахматовой, Матюшине, его соавторе В.В. Тренине, к обсуждению творчества поэтов и художников начала века.

Поскольку я приехал в Москву работать над диссертацией о Хлебникове, которым я стал заниматься за пару лет до того, понятно, что больше всего мне хотелось обсуждать именно эту тему. Николай Иванович, когда не был во власти собственных сильнейших эмоций, вполне готов был поговорить о Хлебникове и иногда даже предлагал задавать конкретные вопросы, что я охотно и делал. Однако через некоторое время я понял, что дискурс Николая Ивановича о Хлебникове отличался двумя постоянно присутствующими чертами. С одной стороны, что бы ни сказал его собеседник о поэте, Харджиев умел внушить, либо косвенно, либо прямым текстом, что в принципе ничего нового для себя он не услышал, что всё, связанное с Хлебниковым, он изучил и обдумал давно и что лишь условия страны, в которой ничего нельзя сделать и в которой, по его словам, отменена категория времени, не дают ему возможности обнародовать в печати все свои открытия. Особых иллюзий относительно своих собственных знаний я не питал, но в какой-то момент стал подозревать, что Николай Иванович гиперболизировал ситуацию. Впоследствии, работая с его фондом в архиве амстердамского Музея Стеделийк, я убедился, что был тогда отчасти прав, хотя одновременно я понял, какую действительно колоссальную работу проделал учёный, занимаясь творчеством Хлебникова, русским литературным и художественным авангардом в целом. А с другой стороны, — и это я сообразил далеко не сразу — Николай Иванович строго дозировал выдаваемую во время наших бесед информацию о Хлебникове, умудряясь не сообщать почти ничего нового по сравнению с тем, что уже им было когда-то напечатано. Подобная тактика, естественно, не радовала; сейчас, на расстоянии более трех десятилетий, я могу сочувствовать его настороженности по отношению к другим исследователям Хлебникова, хотя и продолжаю считать ее ошибочной.

— Николай Иванович! Вы сейчас издали книгу о Федотове — вы, футурист и друг футуристов. Что вас привело к этой книге?

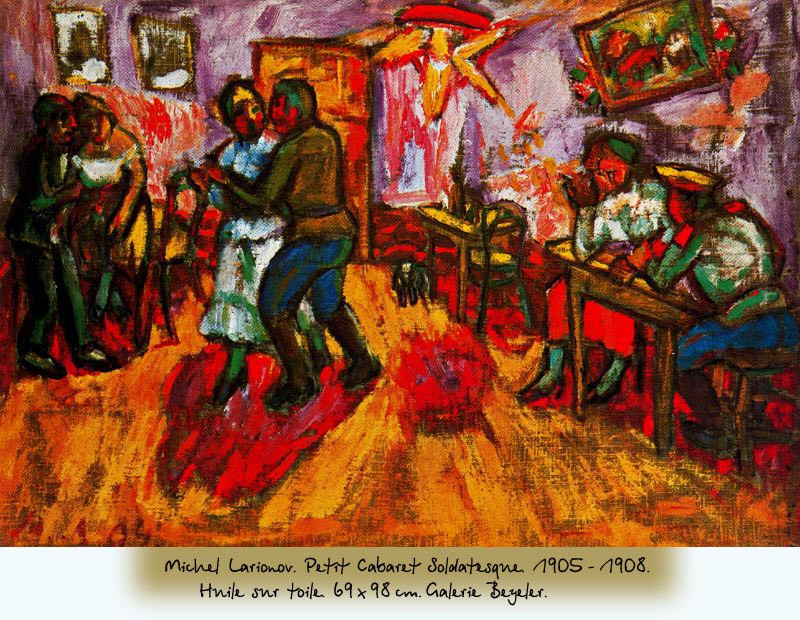

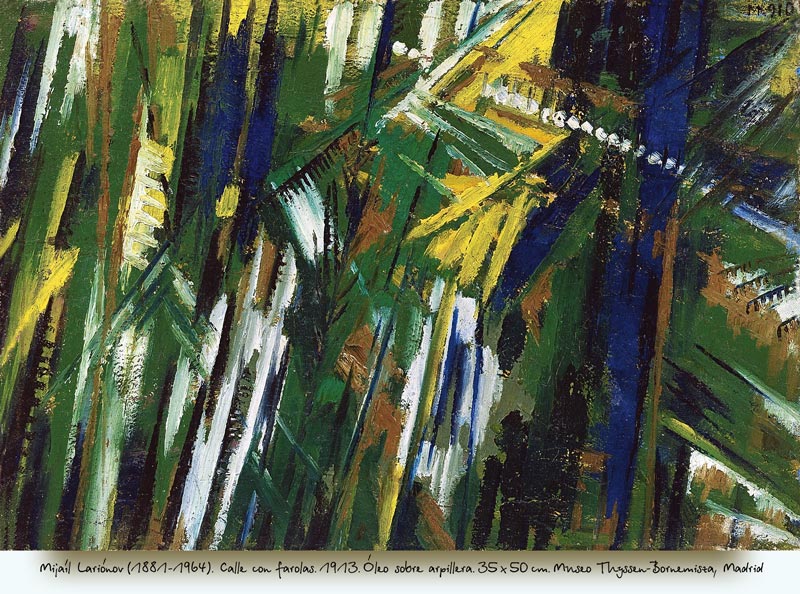

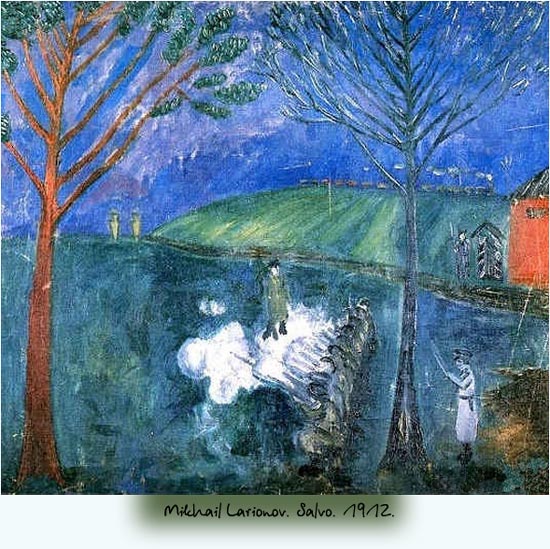

— Это тема давняя — Федотов. Он был для меня всегда новатором. Это явление исключительное для XIX века, особенно его поздние вещи. Не случайно Ларионов любил федотовского «Анкора», вещь по живописи совершенно удивительную. Я когда-то обратил внимание, что «Казармы» Ларионова — это перевернутый «Анкор». У Федотова горячий, тёплый колорит казармы и холодное, зимнее окно в глубине. А у Ларионова вся казарма в прозрачном голубом и квадрат печки — огонь. Я уверен, что для Ларионова стимулом была казарма Федотова.

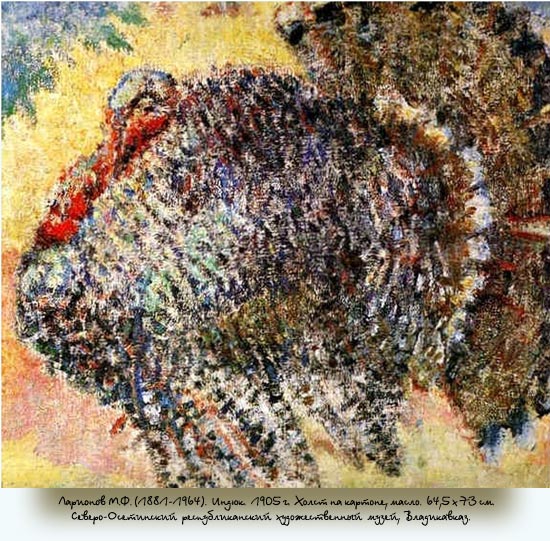

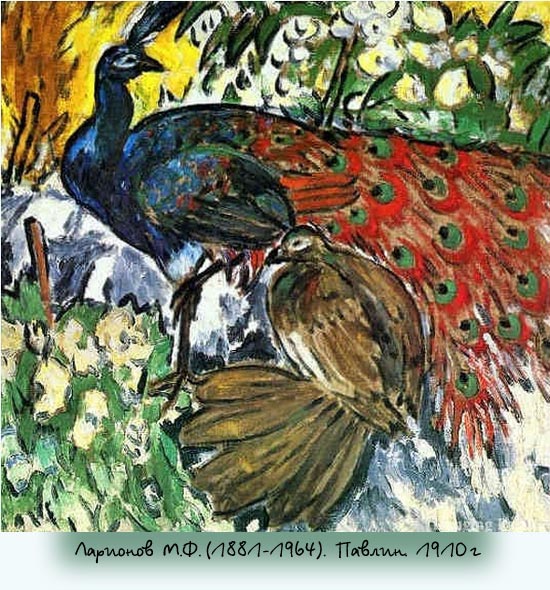

Ларионов сам признавался, что он любит Федотова, а Ларионов мой самый любимый живописец на свете, такого после Сезанна не было нигде. Это великий живописец, невероятный, явление исключительное, до сих пор не оценённое в полной мере. О Федотове было написано много глупостей, его биография была несовершенной. Я начал изучать материалы, в результате мне удалось заполнить белые пятна в его биографии. Это единственная достоверная биография Федотова. И хотя в этом издании очень много опечаток и искажений, я все равно очень доволен, что книга вышла.

— Николай Иванович, каковы ваши истоки?

— Я всегда любил поэзию. Как-то поэты ко мне всегда испытывали доверие, всегда сопутствовали мне — начиная с моего раннего друга Багрицкого, которого как поэта я не очень ценю. Но потом я был, можно сказать, лично знаком со всей русской поэзией. Мою восьмиметровую комнату в Марьиной Роще Ахматова называла убежищем поэтов. С Багрицким я познакомился, когда был ещё совсем мальчишкой. Это было в Одессе. Я был студентом юридического факультета Института народного хозяйства, почему-то в моё время в Одессе не было филологического. Томашевский тоже окончил юридический факультет.

— Там была большая литературная среда?

— Не Бог весть какая, но были какие-то люди. Но главным образом я общался с Багрицким, пока он не уехал в Москву. Багрицкий знал наизусть всю русскую поэзию. Может, это и мешало ему как поэту. Он был человек безусловно талантливый, но второстепенный. У него есть отдельные хорошие строки, но главное в нём была одержимость поэзией. Мы зачитывали друг друга стихами. Потом я встретил такого же маньяка русского стиха — это был Святополк-Мирский, который умер в жестокой ссылке. Он иногда приходил ко мне, и мы не столько говорили, сколько читали друг другу стихи.

— А вы когда-нибудь писали стихи?

— Только шуточные, никогда поэтом себя не считал. Кручёных, который любил всякие домашние жанры, заставлял меня писать, и я ему их написал массу. Он их собрал, назвал «Крученыхиада» и без моего ведома сдал в архив. Я его очень ругал за это.

— Когда вы переехали из Одессы в Москву?

— В конце 20-х годов. Я поехал в Ленинград, а потом в Москву. Одно время я даже хотел обосноваться в Ленинграде. В 1928 году Эйхенбаум привёл меня в Институт истории искусств на вечер ОБЭРИУ — там Хармс выступал, и Введенский, и Заболоцкий. И с Малевичем я там встретился, он жил при этом институте и пришёл на вечер. Тогда же я познакомился с Нарбутом, он бывал у меня в Марьиной Роще, с Зенкевичем. С Ахматовой я познакомился в 30-х годах. Чурилин у меня бывал, Петников. Хармс приехал один раз, Введенский у меня ночевал и много бывал — это были друзья. Бывало очень много народу и всё это происходило в Марьиной Роще, в восьмиметровой комнатке. С Кручёныхом я познакомился тоже в конце 20-х, потом лет сорок дружили. Он человек был замечательный, очень талантливый. Очень сложный, очень странный, с большими дефектами, но, конечно, личность. Он мне сам говорил, что в его жизни было очень много страшного.

— А когда вы познакомились с Мандельштамом?

— Тоже в 1928 году — и с ним, и с ней. Я жил одно время в Кунцеве у Багрицкого, и Мандельштам пришёл туда с Зенкевичем. Потом он пригласил меня и Багрицкого к юмористу и шаржисту Идневу. Там уже была Надежда Яковлевна. Потом мы так или иначе встречались. Он читал мне и Борису Лапину только что написанное «Путешествие в Армению», и Лапин сравнил эту вещь с Плинием, я помню, Мандельштаму очень понравилось. Лапин был талантливый поэт и прозаик. Он перестал писать стихи, что очень огорчило Аксёнова — он был в группе поздних “центрофугистов”. Аксёнов говорил: „Вот, он занялся этой этнографической прозой и оставил поэзию”. Аксёнов порицал его за это.

— Это были круги, к которым политика и советская власть не имели отношения, или там были какие-то политические надежды?

— Это было всё вне политики. Какое-то время Багрицкий пытался заниматься политикой, но это вызывало смех. Нарбут был членом партии, но уже тогда был полуразжалован. Большой поэт был и авантюрный, к сожалению.

— Встречи и работа с какими людьми оказали на вас наибольшее влияние?

— На меня наибольшее влияние оказывали художники, а не поэты и филологи. Больше всего в понимании искусства я обязан Малевичу. С Татлиным я тоже очень дружил, причём скрывал это от Малевича. Он были врагами, и мне приходилось скрывать от каждого из них то, что я общаюсь с другим. К счастью, один из них жил в Москве, a другой в Ленинграде. Татлин был человеком с чудовищным характером — маньяк, боялся, что у него украдут какие-нибудь профессиональные секреты. Однажды во время войны с Финляндией ко мне в Марьину Рощу приехала Ахматова. Квартира была коммунальная, она у меня жила, я в коридор выселился. Позвонил Татлин, и я сказал ему, что у меня Анна Андреевна, может быть, он нам покажет работы? Он нас пригласил к себе. Было затемнение, и мы в жуткую ночь, без электричества, в страшной грязи и слякоти добрались до Масловки. Я сначала поднялся в его мастерскую. Она находилась на последнем этаже, последняя дверь, чтобы мимо никто не проходил. Стучу — нет ответа. Анну Андреевну я оставил внизу, спустился, говорю: „Он, наверное, в квартире”. Тогда я поднялся на шестой этаж, его квартира была в том же дворе, — тоже нет ответа. Я был в ярости, и мы поехали домой. Потом я решил, что он, вероятно, подумал, что Ахматова подсмотрит его профессиональные тайны. Я с ним прекратил знакомство. Кроме того, мы ещё с ним работали над «Делом» Сухово-Кобылина. Он сделал один рисунок «Зал суда». Я не люблю театр, но чувствую его. Я сказал ему, что на рисунке скучно стоит стол, все будут видеть только спины, — „Поставьте его по диагонали, как у Тинторетто”. Он так и сделал, а потом уверовал в мои неслыханные способности. Я ему сказал: „Ну что вы, я же не занимался театром, вот Леонид Петрович Гроссман, он выпустил книгу и писал статьи по театру и он будет очень хорошим консультантом”. Через два дня звонок: „Что ты мне такое говно посоветовал?” Я говорю: „Как вам не стыдно, он уважаемый человек, профессор, во всяком случае не заслуживает такого отношения”. — „Нет, он мне не нужен, плохой ты человек, не хочешь мне помогать”. Мне пришлось расшифровывать ему символику «Дела», там ведь Варавин — исчадье ада, разбойник Варава, которого выпустили вместо Христа. Работал с ним довольно долго. Он мне обещал, что со мной тоже заключат договор. Но когда пришла комиссия и я там был, он про меня ничего не сказал. Я ушел и прекратил с ним знакомство. Проходит полгода — он лукавая бестия был, как дети, хитрец был дьявольский, — звонок по телефону — меня. Я чудно узнал этот голосок: „Говорит Т-а-а-тлин”, — я молчу, тогда он произносит фразу: „Ну, знаешь, у тебя тоже характер”. Таким образом ссора прекратилась.

— Он завидовал Малевичу?

— Он его ненавидел лютой ненавистью и в какой-то мере завидовал. Они никак не могли поделить корону. Они оба были кандидатами на место директора Института художественной культуры. Малевич сказал: „Будь ты директором”. Татлин: „Ну, если ты предлагаешь, тут что-то неладное”. И отказался, хотя сам очень хотел быть там директором. Там всегда была распря, пока тот не уехал в Киев. Когда Малевич умер, его тело привезли кремировать в Москву. Татлин всё-таки пошел посмотреть на мёртвого. Посмотрел и сказал: „Притворяется”.

— Когда вы познакомились с Малевичем?

— В 1928 году на вечере ОБЭРИУ. Тогда я со всеми познакомился — с Хармсом, с Введенским. Там был Туфанов, старый заумник, который оказал на обэриутов некоторое влияние. Пожилой человек, калека, горбатый, нелепой наружности, но любопытный человек. Вагинов присутствовал, но, по-моему, ничего не читал. Институт был практически ликвидирован, но ещё там оставались вечера, последние вздохи этого института. И Малевич сидел там — очень важный. Он там жил во дворе этого института, другой вход со двора этого знаменитого дома Мятлева.

— Какие были у Малевича взаимоотношения с Богом?

— Конечно, у Малевича мистический элемент присутствует. Когда Ленина повесили вместо иконы, он сказал, что этому месту пустым оставаться нельзя. Ещё он говорил: „Чем отличается моя беспредметность от их искусства?”, и сам отвечал: „Духовным содержанием!” А Кручёных говорил: „Бог тайна, а не ноль. Не ноль, а тайна”.

— О чём вы говорили в последние годы с Малевичем?

— На разные темы были разговоры, но как всегда об искусстве. Из русских художников он и Татлин больше всего любили Ларионова. Хотя они ссорились с ним, все ссорились. Малевич тоже поссорился с Ларионовым. Тем не менее они оба соглашались, что Ларионов уникальный живописец. Я считаю, что после Сезанна такого живописца не было.

— Кто из поэтов был ближе всего Малевичу?

— Он все-таки Кручёныха больше всего ценил. Он говорил Хлебникову: „Вы не заумник, вы умник”. Нет, он очень ценил Хлебникова, но Кручёныха считал параллельным себе — беспредметник и заумник.

— Как Малевич относился к тому, что происходило в 30-е годы?

— Хотя он очень бедствовал, но по натуре он был оптимист. Он пытался что-то делать, какие-то архитектурные проекты, какой-то соцгородок. И это где-то даже полуодобрялось, но из этого ничего не выходило. Он был очень волевой и настойчивый, хотя уже был болен тогда. Проект соцгородка он сделал на основе своих архитектонов. Даже хотел заняться утилитарной архитектурой, что не соответствовало его установкам. Он мне даже однажды сказал, что он готов принять социалистический реализм, только с одной поправкой: чтобы это был художественный реализм.

— Что он имел в виду?

— Чтобы это было искусство. Он был готов даже сюжетную вещь сделать. Но тогда искусство было отдано людям не искусства, и поправка Малевича на “художественный соцреализм” не была приемлема. Это была куча бездарностей, рисовавших по фотографиям тематические картины.

— В 30-е годы атмосфера постоянного давления со стороны властей и ощущение “закрытия искусства” не заставили Малевича и Татлина сблизиться между собой?

— Татлин продолжал ненавидеть его жуткой ненавистью, а Малевич относился к нему как-то иронически. Они никак не могли поделить корону. Татлин всё-таки как-то приспосабливался — в театре работал, оформлял спектакли. Он не гнушался никакими пьесами, пусть даже преуспевающего автора, лишь бы была работа. Оформил более 30 спектаклей и получил заслуженного. А Малевич, когда ещё закрыли Институт художественной культуры, был уже вполне “прокаженный”. Он бездействовал, но ученики к нему приходили и он по-прежнему был очень влиятельный. Но когда он умер и его хоронили любимый ученик Суетин, Рождественский и другие, так на их лицах была и некоторая радость освобождения, потому что он всё-таки их очень держал. Его присутствие изменяло их жизнь и биографию. Они, конечно, очень горевали, но они были уже не дети, и это была свобода от него. На его похоронах было очень много народу, ученики руководили церемонией. Гроб, сделанный Суетиным, был доставлен из Ленинграда в Москву, потом была кремация, похороны. Могилу потом потеряли, хотя рядом жили родственники. Мы как-то поехали с Рождественским, хотели найти, но там уже не было никаких примет, никаких ориентиров. Мы прошли мимо дома и думали, что там живут другие люди. А потом дочь Уна, жившая тогда на Кавказе, написала, что там продолжают жить её родичи. Значит, родственники не могли сохранить могилу, которая была в пятидесяти метрах от дома. Хоть бы камень положили, когда деревянный куб разрушился. У меня есть с ним фотография, как раз в Немчиновке в том доме, где жили родственники.

— А как Малевич общался со своими учениками? Это была коммуна? Близкие отношения?

— Нет, нет. Они к нему приходили, он читал им лекции. В Витебске обстановка была цеховая, они ежедневно общались в школе, он их учил. Но в Ленинграде это уже было не так. Он жил в этой ужасной квартире, они приходили общаться с ним. Но они уже сами были с усами, всему, что надо, научились в Витебске. Больше всех Малевич ценил Суетина: у них было духовное родство. Чашник, верный малевичеанец, неплохой художник, очень близкий, но более подражательный. Суетин оригинальнее. У него была изумительная серия слонов и в живописной трактовке, и в супрематической. Это все пропало, жены растащили. В 20-х годах он делал скульптуро-живопись с рельефами. Он был любимым учеником, и Малевич о нем страшно заботился. Мой друг Суетин был психопат, невыносимый человек с миллионом личных историй. Он меня этим изводил, приезжал ко мне на ночь, не давал спать, рассказывал об очередной трагедии.

Малевич заботился даже о его здоровье, искал ему врачей. Суетин прошёл через супрематизм и пришёл к очень своеобразным вещам. Как бы абстрактные фигуры с овалами, идущими от иконы. Замечательный рисовальщик, человек с диапазоном, уверенный в том, что он делает, но запутавшийся в личных делах. Когда он уже лежал в больнице, я пришёл навестить его с рождественскими подарками. Меня не пускали, но я дал взятку, и его привели к нам в маленькую гостиную. Он подошел ко мне, потёрся так и сказал виноватым голосом: „Ну, теперь я буду заниматься только искусством”. А ему уже было пора умирать, уже было поздно.

Юдин был очень талантливым человеком. Он был далек от супрематизма, делал живописные вещи на кубистической основе. Он был очень образован, замечательный знаток различных систем в искусстве. Умница был необыкновенный, знал невероятно материал современного искусства. Он погиб на войне, через две недели его уже не было. Малевич не заставлял их всех быть супрематистами, он у каждого развивал те элементы, которые делали их самостоятельными художниками.

Нина Коган была сначала ученицей Шагала в Витебске, а потом, как все, перебежала к Малевичу. Я познакомился с ней у Малевича в Ленинграде. Она общалась с Малевичем и с Митуричем, больше склоняясь к Малевичу. У неё была улыбка блаженной — мишугене, юродивая, но вообще святая женщина. Бескорыстная, бессребреница, несчастная душа, кожа и кости, бегала везде, как сумасшедшая, устраивала дела. Она потом вышла замуж за сумасшедшего, голодного художника Борисова. Она его пожалела, но что она могла ему дать? Это была пара нищих того времени, деятельных и преданных искусству. Он был любопытный художник и делал интересные обложки. Он сделал обложки к стихам Хлебникова и к «Доскам судьбы». Шрифты нарисованные, не как у Лисицкого, который пользовался наборными элементами. Митурич насчет его обложки к «Доскам судьбы» говорил, что этой хорошей обложке не хватает прозрачности. У меня сохранился экземпляр, где он навел штриховку, чтобы возникла прозрачность. Я его не знал, он был странный человек, а у неё на лице всегда была радостная улыбка, словно ей известны какие-то тайны искусства. Я ей у Малевича сказал какую-то гадость по поводу издания Хлебникова, но она не сдавалась и продолжала блаженно улыбаться. Она умерла от голода во время блокады, да и он, наверно, тоже.

— Я видела в каталогах и на выставках довольно много работ Нины Коган. Как они попали на Запад?

— Наверно, были распроданы. В таком случае, среди них должно быть много работ Борисова. У меня сохранилось очень много писем Коган.

— Процент евреев в художественно-литературной среде был тогда очень велик?

— Конечно, почти все ученики Малевича были евреями. Кроме нескольких, таких, как Санников, Носков. Они очень способные были и исчезли неизвестно куда. Так у нас исчезали люди, ничего не оставалось. Посмотрите на эту знаменитую фотографию из Художественной школы в Витебске с Пеном посередине (он был хороший художник, пленерист. Бедный старик, его потом убили, такой кроткий, симпатичный еврей). Все на этой фотографии — евреи, вот Нина Коган, как всегда блаженно улыбается. Только одна Ермолаева здесь русская, аристократка, у них было громадное поместье. Она была чудная женщина, её потом расстреляли за религиозные убеждения, так хромую и повели на расстрел.

— Конечно, почти все ученики Малевича были евреями. Кроме нескольких, таких, как Санников, Носков. Они очень способные были и исчезли неизвестно куда. Так у нас исчезали люди, ничего не оставалось. Посмотрите на эту знаменитую фотографию из Художественной школы в Витебске с Пеном посередине (он был хороший художник, пленерист. Бедный старик, его потом убили, такой кроткий, симпатичный еврей). Все на этой фотографии — евреи, вот Нина Коган, как всегда блаженно улыбается. Только одна Ермолаева здесь русская, аристократка, у них было громадное поместье. Она была чудная женщина, её потом расстреляли за религиозные убеждения, так хромую и повели на расстрел.

— Это был самый интернациональный период русского искусства?

— Ну, Малевичу вообще было наплевать — он никаких национальностей не признавал. Ему было важно, художник или не художник. Жена его, мать Уны, Рафалович, была еврейка или полуеврейка. Мы с Лидией Васильевной считаем, что в Дмитрие Исидоровиче Митрохине есть еврейская кровь. Он ведь из кантонистов. В нём есть такая настойчивость, трудоспособность и не свойственная русским волевая дисциплина.

Да, когда к Малевичу перебежали от Шагала все эти еврейские мальчики, скандал был на весь Витебск. Ида мне сама рассказывала, что отец ненавидел Малевича и был зол на неё за то, что Малевич ей нравится. У Шагала характер был — дай Боже. Малевич был всё-таки относительно с юмором, а этот был страшно злопамятный. Он из-за этого в Париж уехал, что в результате оказалось ему на руку. Всё равно он не мог простить Малевичу Витебска. Но Малевич был не виноват — все ученики сами сразу к нему перешли. Да и чему их мог научить Шагал — он был совсем не учитель. Они подражали его летающим евреям. Даже Лисицкий был сначала под влиянием Шагала. Но Малевич его оценил сразу. Он извлёк из Лисицкого его архитектурную основу и предложил ему заняться объёмным супрематизмом. Сам он делал опыты в этом направлении, но по-настоящему этим почти не занимался. В статье Хан-Магамедова написано, что это Лисицкий на него повлиял. Ничего подобного, это он дал эту задачу Лисицкому. Его самого плоскостные формы вполне устраивали, они у него работали, как объёмные, движение света давало эту иллюзию. А Лисицкий был изумительный график, феноменальный, и колоризировал он очень умело, хотя и не был живописцем. Жена Пуни (Ксения Богуславская, художница) здесь была и сказала мне, что Лисицкий большой мастер архитектурной светописи. Эти его построения очень интересны. В Париже издали недавно плохой каталог Лисицкого — не понимают. А в здешнем миллиард ошибок. Я исправил ошибки на имеющемся у меня экземпляре, он весь исчерчен моими пометками. В статье Немировской написано, что моя статья является приложением к статье Лисицкого, — наоборот, его статья была приложением к моей. Ранних, шагаловских, работ Лисицкого здесь почти не сохранилось, он ведь уехал за границу. Уехал он ещё из-за того, что влюбился в художницу Хентову. Она выставлялась с «Миром искусства» и в других местах. Невероятно красивая женщина — ослепительная блондинка, еврейка без национальных признаков. Она была модница, прекрасно одевалась, вся в мехах, не знаю, откуда брала средства. У меня есть фотография — она вся в мехах стоит около работы Лисицкого. Это было в Германии, примерно во время выпуска «Веши». Она бы и сейчас была прелестна — такие белокурые локоны. Он был в неё безумно влюблен, а она к нему совершенно равнодушна, может быть, только ценила как художника. Он из-за неё стрелялся, прострелил себе лёгкое и потом из-за этого болел всю жизнь. Об этом никто не знает, мне это рассказала жена Лисицкого Софья Кюпперс. Хентову трудно было представить женой Лисицкого, он маленький, а она шикарная женщина. У неё здесь остался брат, журналист, писал под псевдонимом Генри, человек тёмный и, вероятно, стукач.

— Николай Иванович! Что такое “искусство 20-х годов”?

— Это такой же миф, как поэзия “серебряного века”. Никакого искусства 20-х годов не было. Это было искусство предреволюционное, все течения уже были созданы. Просто были еще живы художники-новаторы, они ещё были не старые в момент революции. Пунин был изокомиссаром и покровительствовал левым. Он мне говорил, что про него написали тогда: „Честные и старые интеллигенты перешли на сторону революции”, — а мне (Пунину) тогда было 29 лет. Всё, что было сделано, было создано до революции, даже последнее, супрематизм, был уже в 15 году.

— Но всех этих людей привлекала возможность социального преобразования мира?

— Да, но это всё не состоялось. Кроме того, к ним обратились, потому что монументальные работы, оформление улиц, не могли быть выполнены старыми методами. Это могли только левые сделать, поэтому и они были мобилизованы. Правда, известная Альтмановская площадь была оформлена очень плохо. Он просто забил площадь декорациями и бутафорией. Художник Альтман, по моему мнению, малоинтересный, раздутый, довольно скучный график.

— Вы считаете, что русские художники были оторваны от общего мирового процесса?

— Искусство было интернациональным как никогда, но всё-таки национальный акцент был. Был русский примитив, на Западе это не так принято. Вот Ларионов — это примитив, лубок, икона. Так, как вывеску оценили в России, её нигде не оценили.

— Почему был такой рывок в русском искусстве?

— Почему был такой рывок в русском искусстве?

— Поиски национальных корней. Ларионов первый понял важность народного искусства и примитива. До него этого не воспринимали как искусство, описывали просто, как Ровинский, ничего в этом не понимая.

— Вы считаете, что примитив и лубок, войдя в интеллектуальное искусство, и создали этот прорыв начала века?

— И расчистка икон очень повлияла. Чекрыгин был совершенно помешан на «Троице» Рублёва. Он говорил, что там такой голубой, которого не было в мировом искусстве. Икона и примитив изменили западное влияние, это столкнулось с кубизмом и в результате появилось новое русское искусство, не эпигонское, а своеобразное. Малевич мне как-то сказал: „Ну пусть я и слабее Пикассо, но фактура у меня русская”. А оказался не слабее!

— Был ли какой-то комплекс неполноценности у русских художников по отношению к западным?

— Ну, Малевич и Ларионов прекрасно знали себе цену, ничуть себя не принижали. Гончарова знала себе цену и Розанова великолепно была уверена в том, что она делает. Остальные дамы были уже не то — Попова, Удальцова, Степанова.

— А Родченко?

— Вообще дрянь и ничтожество полное. Нуль. Он появился в 1916 году, когда всё уже состоялось, даже супрематизм. Попова и Удальцова всё-таки появились в 1913-м. А он пришёл на всё готовое и ничего не понял. Он ненавидел всех и всем завидовал. Малевич и Татлин относились к нему с иронией и презрительно — он для них был комической фигурой. Лисицкий о нём ничего не высказывал, но тоже относился к нему презрительно, а Родченко ему страшно завидовал. Родченко сделал Маяковскому кучу чертёжных обложек, а Лисицкий сделал одну (вторая плохая) для «Голоса» — разве у Родченко есть что-то подобное? Малевич сделал белый квадрат на белом фоне, а этот сразу чёрный квадрат на чёрном фоне — это сажа, сапоги. Когда он начал заниматься фотографией и фотомонтажем, на Западе уже были замечательные мастера — Ман Рей и др. Лисицкий уже следовал за Ман Реем, но хуже. То художники были, а у этого фотографии — сверху, снизу — просто ерунда. Его раздули у нас и на аукционах. Семья его всячески раздувает — дочь, муж дочери. Внук, искусствовед под фамилией Лаврентьев, восхищается дедушкой — это семейная лавочка.

— Каково место Филонова в русском искусстве?

— Он не живописец, поэтому и провалился в Париже. Лисицкий тоже не живописец, но его космические построения заставили парижан отнестись к нему милостиво. А Филонов для них, наверно, что-то немецкое — экспрессионизм. Он феноменальный рисовальщик — невероятный. У него была такая маленькая работа, он потом её раскрасил и испортил. Там были изображены два маленьких заморыша с чахоточными ножками. Гольбейн так бы не нарисовал. Он был маньяк, безумное существо, считал, что главное нарисовать, остальное всё приложится.

— Вы с ним общались?

— Он даже написал обо мне в своем дневнике, о том, как мы с ним разговаривали. Я помню, последняя встреча была очень страшная. Его жену разбил паралич, она не выносила света. Они жили в общежитии на Макартовке. Мы стояли в коридоре и разговаривали, и вдруг она закричала диким голосом, и он пошёл к ней. И, представляете, он умер от голода в блокаду, а она пережила его. Он сам себя изнурил голодом. Его жена была старше его на 20 лет — рыжеватая, милая, опрятная и очень гостеприимная женщина. Я пришёл к ним, она спекла какой-то пирожок к чаю. Филонов сидит, не ест. Я ему говорю: „Павел Николаевич, что же вы?”, а он: „Я не хочу сбиваться с режима”. Кроме того, была клюква с сахаром, она тогда стоила очень дёшево и считалась немыслимым витамином. Он сказал: „Никому не говорите, что это целебная штука. Сразу всё расхватают” — какой благоразумный! А у него на табак и на чёрный хлеб только и было — так он и жил. Сам был похож на свои персонажи — руки костистые, глаза маниакальные, очень слабый такой, волевое, одержимое существо. У него был один рисунок, почти беспредметный, колесообразные формы и конструкции. Даже невероятно, что человеческая рука такое могла сделать.

Филонов ценил Кручёныха, хотя он был ему чужой. Кручёных заказал ему рисунки к Хлебникову, и Хлебникову эти рисунки очень понравились. Вообще, Филонов был любимым художником Хлебникова. Он написал портрет Хлебникова, и этот портрет пропал. Он, вероятно, отвёз его семье в Астрахань, а там не ценили новое искусство. Семья Хлебникова всё время жаловалась, что ему каждый месяц надо посылать деньги. А он мог только писать. Это был такой вулкан, этот небывалый гений с того света, сравнивать с ним кого-нибудь просто смешно, человек с космическим сознанием.

— А как возник Филонов?

— Он учился в Академии художеств и был там чужой совершенно. Совершил долгое путешествие по Европе — пешком, денег у него не было. Был во многих музеях. Ранние его вещи были странные, символические, сновидческие. Рисовал он в Академии так, что старик Чистяков обратил на него внимание. Он у него не учился, но тот приходил в его класс и спрашивал: „Что нарисовал этот сумасшедший Гольбейн?” Его работы были в Русском музее, а потом их отдали сёстрам. У них были две маленькие комнаты, а работы огромные, накрученные на валики. Ходить там было негде, а музей брать не хочет. Тогда я пошёл на страшную аферу. Я сговорился с ЦГАЛИ, чтобы они забрали все вещи, и они согласились. Тогда я пришел в администрацию Русского музея и сказал: „Через день работы уедут в Москву. Как это глупо, художник всю жизнь был связан с Ленинградом. Почему его надо отдавать в архив, где его заморозят, никто его никогда не увидит, а потом вам же это отдадут на хранение”. В общем, я их уговорил, и работы не уехали в Москву. Я взял несколько вещей, устроил выставку в Музее Маяковского,1

— Он учился в Академии художеств и был там чужой совершенно. Совершил долгое путешествие по Европе — пешком, денег у него не было. Был во многих музеях. Ранние его вещи были странные, символические, сновидческие. Рисовал он в Академии так, что старик Чистяков обратил на него внимание. Он у него не учился, но тот приходил в его класс и спрашивал: „Что нарисовал этот сумасшедший Гольбейн?” Его работы были в Русском музее, а потом их отдали сёстрам. У них были две маленькие комнаты, а работы огромные, накрученные на валики. Ходить там было негде, а музей брать не хочет. Тогда я пошёл на страшную аферу. Я сговорился с ЦГАЛИ, чтобы они забрали все вещи, и они согласились. Тогда я пришел в администрацию Русского музея и сказал: „Через день работы уедут в Москву. Как это глупо, художник всю жизнь был связан с Ленинградом. Почему его надо отдавать в архив, где его заморозят, никто его никогда не увидит, а потом вам же это отдадут на хранение”. В общем, я их уговорил, и работы не уехали в Москву. Я взял несколько вещей, устроил выставку в Музее Маяковского,1![]()

Потом часть вещей эта сестра продала иностранцам и Костаки, эта чудная верная сестра. В Финляндию должны были быть вывезены 15 вещей, которые могли быть куплены только у неё. Их разрезали на мелкие части, чтобы потом склеить. Но их накрыли, и это не удалось. Я сказал Евдокии Николаевне, что она торговка и дрянь, и она меня круто возненавидела.

— Николай Иванович, вы считаете Кандинского русским художником?

— Немецкий, абсолютно ничего общего не имеющий с русским искусством. Его ранние лубки мог нарисовать только иностранец, с полным непониманием. Но это ранние вещи, а как живописец он сформировался в Германии под влиянием Шёнберга. Это музыкальная стихия, аморфная, а русское искусство конструктивно. Поздний Кандинский конструктивен, но он потерял себя, он хорош именно музыкальный, аморфный. Кандинские были поляки и Россию ненавидели. Он родился здесь и мать его была русская. Но дома разговаривали по-немецки — лепет его был немецкий. Недаром он уехал в Германию еще в XIX веке. Он был там главой общества художников, а потом, после «Blaue Reiter», стал совсем сверх-генералом. А в Россию он приехал во время первой мировой войны, а потом застрял надолго в Швеции. Он не хотел оставаться в Германии, которая воевала с его родиной. Он был благороднейшим человеком. Но здесь он был абсолютно чужой, и все левые совсем не замечали его присутствия. У него не было здесь учеников. Он был здесь иностранец. Малевич мне про него кисло сказал: „Да, но он всё-таки беспредметник”. Больше того, он первый беспредметник был, но он ведь весь вылез из фовизма, через кубизм он не прошёл, поэтому он не конструктивен и не имеет ничего общего с русским искусством. Возьмите кусок живописи фовизма (Ван-Донгена, раннего Брака, кого хотите), отрешитесь от предмета, и вы увидите, что все эти яркие контрастные гаммы Кандинского, вся эта цветовая система идёт от фовизма.

— Николай Иванович, художник, эмигрируя, обычно сразу порывает с Россией?

— Кого вы имеете в виду?

— Кого вы имеете в виду?

— Архипенко, Сутина, Габо, Певзнера.

— Архипенко не эмигрировал, он уехал в 1908 году во Францию и там натурализовался. И вообще, скульптор, кубист, какие у него могут быть национальные признаки? До отъезда из России он был в дружеских отношениях с Малевичем. Они сдружились в Киеве, Архипенко ведь был украинцем. Сохранилась открытка Архипенки, присланная им Малевичу из-за границы, с изображением его ранней скульптуры — Адам и Ева, стоящие у дерева. Я думаю, потом переписка прекратилась, но эта открытка, очень дружеская, даже с обращением на ты, а ведь Архипенко был моложе Малевича, была послана по следам свежей дружбы.

Сутин уехал отсюда совсем молодым, он там стал художником, и это большой живописец. Габо полная бездарность, нуль, а Певзнер талантливый живописец и конструктор. Недаром он натурализовался во Франции, а Габо — он для америкашек. Они уехали в начале революции. Габо был деляга, художник-дилетант, все его конструкции похожи на математические машины в политехническом музее — это не искусство. Он в подмётки брату не годится, а сам обвинял Певзнера в плагиате. Живопись Певзнера, его полые, вогнутые, ребристые формы тогда уже были сделаны, кроме того был уже Архипенко и кубизм был.

— Но это русское искусство?

— Нет, это не русское искусство. В Певзнере ещё что-то было, кое-где мелькал ранний Врубель. У них был брат Алексей, который теперь умер. Он был со мной в хороших отношениях. Алексей Борисович, странный человек, которого Габо заставил написать книгу о себе и о Певзнере, и там он обвиняет Певзнера в плагиате. Я говорю ему: „Алексей Борисович, как вы можете обвинять одного вашего брата в плагиате у другого, как вам не стыдно? Я противник Габо, для меня художник только Певзнер”. Он немножко сгладил, но всё-таки оставил пакость! Он забрал из России за границу все оставшиеся здесь работы Певзнера. Здесь всех ждала верёвка, но, как сказала Ахматова, настоящему поэту нужен воздух бедствий.

— А вы встречались с Ларионовым?

— Нет, я с ним не виделся, они уехали отсюда в 1915 году, и никогда после сюда не приезжали. Но он узнал о моем существовании, прочёл какую-то мою работу, включил мою статью в свой каталог. Он прислал мне с Лилей Брик свои каталоги с милыми надписями, на одном даже собачку нарисовал. И ещё они передали мне каталоги Натальи Сергеевны, она тогда ещё была жива. Лиля ему сказала, что я считаю его самым великим художником в мире.

— Вы дружили с Лилей Брик?

— Да, до тех пор, пока Катанян нас не поссорил. Я считаю, она сделала ошибку: жена Цезаря не должна выходить замуж за его дворника.

— Да, до тех пор, пока Катанян нас не поссорил. Я считаю, она сделала ошибку: жена Цезаря не должна выходить замуж за его дворника.

— Николай Иванович, выставки, которые вы организовали в Музее Маяковского, явились одним из самых важных факторов новой культуры 60-х годов?

— Они были заблаговременные и провидческие. Тогда это искусство было под запретом, и это был риск. Последнюю выставку (Шагал, Розанова, Якулов, Родченко — музей меня заставил включить его в выставку из-за Маяковского) запретили. Выставка уже была повешена, и её не разрешили открыть. Пришла комиссия из МК, меня чуть не арестовали. Это была провокация директорши, она устроила выставку наверху и сказала, что провалится пол, поставила милиционера и никого не пускала.

— Но всё-таки она была единственной, кто согласился делать эти выставки?

— Потом уже только делала вид. Когда была выставка Ларионова, она была в отпуску, и выставка продолжалась целых семь дней.

Эти выставки были открытием всей этой культуры. Была выставка Матюшина с Филоновым, Татлин с Малевичем, Гуро с Эндером, Ларионов, две выставки Чекрыгина.

— Как вам это удалось?

— Силой убеждённости. Нашаманил. На эти выставки из других городов приезжали. У меня же сохранилась книга отзывов. После закрытия выставки Ларионова мне звонят из «Правды»: „Мы получили массу писем из провинции от людей, которые хотят видеть эту выставку. Может, вы её продлите?” Я сказал: „Я её продлю на три дня, и вы ещё получите письма”. — „Так что же делать?” — „А введите работы Ларионова в экспозицию Третьяковской галереи”.

У меня уже выработалось шестое чувство. На выставке Ларионова я пришёл в музей в восемь часов утра, снял все работы, всю выставку повалил на пол. Проходит час, и является комиссия из МК. Я говорю: „Выставка уже снята, ничего особенного не было”. Показываю несколько работ, они стоят с кислыми лицами — всё-таки опоздали, не увидели выставку на стенах.

— А как вам удалось получить работы Ларионова из запасников Третьяковки?

— Приехала вдова Ларионова. Министерство культуры обещало ей устроить выставку Ларионова. Она пришла ко мне и сказала, что то, что я собираюсь устроить маленькую выставку Ларионова, может помешать устройству её выставки. Я ей сказал, что моя камерная выставка не может никому помешать, и она успокоилась. А выставку ей не устроили. Она собиралась подарить работы Гончаровой, которую страшно ненавидела. После отказа делать выставку она была страшно разъярена и решила ничего не дарить. Тогда я позвонил в Министерство культуры и сказал, что если они мне дадут работы из фонда и я устрою выставку, то вдова Ларионова подарит им работы. Фурцевой тогда не было, был какой-то то ли Попов, то ли Петров, и он дал разрешение. Когда я пришёл отбирать из фондов работы, у них глаза вылезли, они их своим сотрудникам не показывают. Ругали меня не только в спину, но и в лицо даже. А я взял и показал шестнадцать прекрасных холстов Ларионова. А вдова подарила Третьяковке четырех святителей Гончаровой, натюрморт и еще что-то. Они на мне хорошо заработали. А потом она подарила кучу пастелей Гончаровой Музею Пушкина, и они даже устроили выставку — это были ее ранние реалистические пастели, хорошие, но ничего левого там не было.

О всех этих выставках писали за границей. Были изданы пригласительные билеты, каталогов тогда издать было невозможно. Во всех библиографиях Ларионова указывается выставка в Музее Маяковского и отмечено: без каталога. На выставке Филонова был посол Израиля Харэль, был посол Канады, вообще приходили послы и дипломаты. Нина Кандинская приехала в Москву и позвонила мне. Я очень растерялся, и она сказала, что я, наверно, думаю, что меня разыгрывают, и пригласила меня в гостиницу, пить кофе. Я сказал, что не могу — демонтирую выставку, и она приехала на выставку Филонова и ей очень понравилось.

— Николай Иванович, что для вас сейчас самое главное в искусстве XX века?

— Величайший Хлебников — это такое уникальное явление, равного которому нет в литературе ни одного народа, — такое рождается раз в тысячу лет. В искусстве одного назвать невозможно, как живописца я больше всего люблю Ларионова. Малевич, конечно, цветописец. Татлин всё-таки вышел из искусства, в живописи он не может состязаться с Ларионовым, всё-таки не дотягивал. У него одна вещь висела в квартире — «Яблоневый сад» Ларионова. Он мне говорил: „Видишь?” — „Вижу”. Ну, конечно, Ларионов, Татлин, Малевич — главная тройка русская.

— Величайший Хлебников — это такое уникальное явление, равного которому нет в литературе ни одного народа, — такое рождается раз в тысячу лет. В искусстве одного назвать невозможно, как живописца я больше всего люблю Ларионова. Малевич, конечно, цветописец. Татлин всё-таки вышел из искусства, в живописи он не может состязаться с Ларионовым, всё-таки не дотягивал. У него одна вещь висела в квартире — «Яблоневый сад» Ларионова. Он мне говорил: „Видишь?” — „Вижу”. Ну, конечно, Ларионов, Татлин, Малевич — главная тройка русская.

— Николай Иванович, а как вы пришли к Хлебникову?

— Я был лефовец, был связан с футуристами. Хлебников был для нас первым номером. Потом он очень плохо издан был. Я был занят текстологией, мне хотелось перевести его на русский язык. Он так искажён в пятитомнике, что там нет ни одного правильного текста. Моя цель была собрать неизданные тексты и дать установку для будущего полного собрания сочинений, которое, кстати, до сих пор не издано. Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Он был издан через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. К юбилею, кроме этого тома, вышло ещё несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся.

— Почему это происходит?

— Это требует адской текстологической работы, кроме меня её никто не в силах сделать. Я работаю над этим много лет, но мне не дали возможности издать. Издательства не шли на мои условия, хотели издать что-то для читателя, а я хотел, чтобы вся текстологическая работа была видна. У меня готова вся хлебниковская текстология, но я боюсь, что мне не суждено это увидеть изданным. „Хлебников, он такой сложный, в нем есть всё”, — сказал мне Мандельштам, прощаясь, когда он уезжал от меня в последний дом отдыха, где его арестовали. Я ему тогда дал почитать том Хлебникова. Потом, в 60-х годах, мне попалась книга Веберна о Бахе, где он сказал: „В Бахе есть всё”. Это, конечно, разобщено во времени, но правильно.

— Николай Иванович, как получилось, что канонизировали именно Ахматову?

— Но она всё-таки большой поэт, хотя я её не люблю. Когда мы с ней познакомились и подружились, она мне сказала: „Я всегда мечтала дружить с человеком, который не любит моих стихов”.

А потом эта наша любовь к классикам, юбилярное литературоведение, канонизация — это возникло только в наше время, раньше такого не было. Наука тоже подгоняется. Юбилеи, симпозиумы, книги издаются. Создают такой Олимп культуры. И характерно то, что это в период страшного одичания — раньше так с культурой не возились. А Мандельштам — камерный поэт, его называют великим не по чину. Он гениальный человек, но не великий поэт. Признак великого поэта — диапазон, которым Мандельштам не обладал. Хлебников и Маяковский — вот великие поэты.

Я вообще против учреждения обществ памяти Малевича, Хлебникова, Мандельштама и других — это спекуляция, учредители хотят объездить мир, а Малевич и Хлебников обойдутся без них, их прославлять не надо.

— Как повлияла на современную русскую литературу и культуру реанимация произведений и авторов, которые исчезли насильственным путем или ушли в эмиграцию?

— Что значит возвратить? Для чего возвращать, чтобы ознакомиться? Та интеллигенция, которая как-то выжила, и так всё знала. В этом массовом возвращении есть какая-то глупость — в каждой пошлой статье, например, теперь цитируют Бердяева, которого после этого читать можно перестать. А Бахтин, без которого ни одна глупейшая статья теперь не обходится. Набокова у нас раздули без всякой пропорции. Он ничего общего с Россией не имеет, в послесловии к «Приглашению на казнь» он ругает русский язык, в том же послесловии он говорит, что он не читал Кафку (значит, читал), только до Кафки ему, как до неба, тот великий, а вы прочтите стихи Набокова — это же графомания и бездарность. Конец «Приглашения на казнь» Набоков украл у Платонова из «Епифанских шлюзов», там с гомосексуализмом и вообще. Но это и у Платонова плохо, портит ему всю вещь, вот Набоков и полакомился.

— Каково место Платонова в современной литературе?

— Ну, его знали и раньше. Я эту прозу читать не могу, там слишком много суемудрия, “естественного мыслителя” слишком много. Но человек он был замечательный и мудрый. Я виделся с ним только один раз у своего приятеля писателя Фраермана. Платонов пришёл туда, они вместе какую-то халтурную пьеску написали. Ему нечего было есть, он был в полном загоне. Мы перекинулись несколькими словами, и вдруг он сказал: „Давайте выставим Рувима и будем с вами водку пить”. Он открыл дверь и вытолкнул на площадку Рувима, который ушёл. Мы пили водку и разговаривали о Евангелии. Он мне сказал, что хочет написать рассказ о мальчике-абиссинце, предке Пушкина. Когда его увозили, то сестра этого Ганнибала долго плыла за кораблем — такая чёрная русалка — это его поразило. А я ему сказал, что об этом же Тынянов хотел написать, он очень удивился — такое совпадение. О Платонове всегда легенды рассказывали. Я был свидетелем одной сцены в редакции журнала «Литературный критик», который тогда был либеральным и Платонов писал для него статьи под псевдонимом Человеков. Был такой мутный аферист Дмитриев, принадлежал даже к опоязовцам, собирал, кажется, автографы, потом был в ссылке одно время, потом сгинул, исчез, как привидение. Так Дмитриев рассказал, что он встретил Платонова, и тот ему жаловался, что не может писать, что его не печатают, и это было рассказано в присутствии Платонова, который вышел в другую комнату и сказал, что он никогда не видел этого человека и не знаком с ним, и того с позором выгнали.

— А вы работали с Кручёных?

— Мы дружили сорок лет, бесконечно ссорились и не могли расстаться друг с другом. Очень дружили.

— Мы дружили сорок лет, бесконечно ссорились и не могли расстаться друг с другом. Очень дружили.

В Италии вышел сборник, где я напечатал воспоминания приятельницы Кручёныха Ольги Николаевны Ситницкой. Она передала мне свои воспоминания, чтобы я когда-нибудь их напечатал. Она умерла, и вот я их опубликовал, немножко подредактировав. Там была такая скоропись, я кое-что расшифровал, но они остались неприкосновенны. В предисловии я вскользь пишу о своей дружбе с Кручёныхом. Это дневник очень интересный, охватывающий целое двадцатилетие, даже двадцать пять лет. Там и письма её, и стихи. Ситницкая была поэтессой, даже Пастернак ей что-то милое сказал. У неё был роман с Кручёныхом, потом кончился, но это не испортило их отношений. И она до конца жизни ему помогала. Жила она в ужасных условиях, в какой-то деревне под Москвой у своей бывшей домработницы. Я хотел, чтобы Кручёных её прописал у себя, оформил с ней брак, но он не соглашался, так как был очень суеверен. Она была христианка, почитательница Фёдорова, которого я терпеть не могу. Ее отец был фёдоровцем, кроме того они дружили с поэтом Горностаевым, который под разными псевдонимами (Остромиров и др.) писал о Фёдорове. Он был потом репрессирован и погиб в ссылке. Она была очень хорошая женщина, эта Ольга Николаевна.

— Николай Иванович, как вы относитесь к Библии?

— Я читал её очень давно — это потрясающая вещь. У меня был разговор с Берковским о Гёте, и я ему написал в ответ, что библейцы писали лучше Гете.

ё— Как так получилось, что все пророки остались, а такие люди, как Бунин, Горький, Ходасевич уехали?

— Ну, вот Ахматова могла уехать и не уехала. Настоящему поэту нужен воздух бедствий, из-за этого она прокляла эмиграцию. Она принципиально не хотела уезжать, у неё стихи есть об этом. А Флоренский даже служил им, он работал в Госплане. Он ездил с Дзержинским в одной машине, и тот отворачивался, когда этот крестился на церкви. Он был, кроме того, удивительный математик, но они его не пощадили, расстреляли такого умного человека, который им служил, потому что принципиально не хотел покидать родины.

— Что происходит в сегодняшней России с литературоведением?

— Люди работают, и очень хорошо. Наука никогда не пропадала. Она видоизменялась, с оглядкой на цензуру, то да сё, а вообще филологи есть очень хорошие и талантливые.

— Что вы думаете о будущем культуры вообще и русской в частности? Или начало XX века закрыло на долгие годы возможность второго взрыва культуры?

— Во всяком случае, второго такого расцвета быть не может. Сейчас кое-кто пытается назвать начало века серебряным веком русской поэзии. Это определение принадлежит поэту-символисту Пясту, который применил это к поэтам второй половины XIX века — Фофанов и другие. Это был упадок поэзии, после 60-х годов. Были, конечно, явления замечательные, как Случевский, но пушкинский и некрасовский-разночинский периоды поэзии были сильнее. Он и придумал название: серебряный — это всё-таки не золотой. Потом это подхватил Сергей Маковский, который выпустил свои воспоминания в эмиграции. И так как сам он был поэт второстепенный, то перенёс это на поэзию XX века, которая была самым настоящим золотым веком русской поэзии, начиная с символистов, акмеистов, футуристов и обэриутов, которые состоялись невероятно каким образом — неслыханный, небывалый расцвет русской поэзии, которого не было даже во времена Пушкина.

— В чём невероятность появления обериутов?

— Осуществилось целое важное течение в русской культуре, а ведь их никто не печатал, самиздата не было, никаких распространений рукописных не было. Кроме Олейникова, самого неинтересного из них — потому что он всё-таки юморист, хотя Л. Гинзбург его переоценивала. Он ходил в списках — «Муха» и всё такое — прелестные стихи, но он не обериут был. А они реализовались несмотря ни на что. Введенский халтурил в детской литературе: ужасные книжки писал, хороших очень мало. Был картёжник, игрок, ему нужны были деньги, и он дико халтурил, но не в поэзии. А Хармс, кажется, написал всего шесть детских книг, и очень хороших — он не любил этого, но не мог писать плохо. Маршак придумал издавать своего рода комиксы — пересказывать классиков для детей, как, например, Рабле — зачем детям Рабле? — но книжку такую выпустил. Маршак был делец и никакой не поэт, и всё это чепуха. И вот Хармсу предложили пересказать «Дон Кихота». Я жил тогда у Хармса, он должен был пойти заключить договор. Мы договорились после этого встретиться, чтобы пойти обедать. Я спрашиваю у него: „Ну как, заключили договор?” Он отвечает: „Нет”. — „Почему?” — „Знаете, на Сервантеса рука не поднимается”.

— А что за человек был Хармс?

— Ослепительный! Я видел многих замечательных людей, но он у меня на первом месте. Он был сама поэзия.

— Вы читали воспоминания Е. Шварца?

— Вы читали воспоминания Е. Шварца?

— Абсолютно не интересно. Евгений Львович был дурак, пошлятина, буржуазный господин. Я вам расскажу про него историю. Он дружил с Олейниковым, они вместе в «Детгизе» работали. Но Олейников над ним всегда издевался, дружески. И вот приехала какая-то актриса, которая пригласила к себе в номер гостиницы Олейникова, Хармса и меня. Олейников говорит: „Надо Шварца прихватить”. Евгений Львович был очень польщён — для нас это было чепухой, а он очень любил всё такое, он очень хотел пойти с нами в гостиницу. По дороге Олейников нам говорит: „Молчите и не говорите ни слова”. У нас всё время были разные мистификации, весь этот алогизм был перенесен на быт. Это была бытовая фантастика — с утра до вечера: дразнили, мистифицировали, иногда разговаривали за выдуманных людей. Так вот, приходим, выходит Евгений Львович, на одной щеке ещё не смытая мыльная пена. Олейников говорит: „Евгений Львович! Мы никуда не идем, всё перенесено”. Он даже поперхнулся! „Вы сами куда-то собрались?” Он: „Да, то есть нет, то есть да!” Мы идём обратно, оставив совсем обалделого Шварца, а Хармс начинает разыгрывать Олейникова, уступать ему на каждой площадке дорогу и называть Надеждой Петровной — тот сам был болезненно самолюбив и не любил, когда над ним подтрунивают.

Шварцы были ужасные вещелюбы, собирали фарфор, всякую рухлядь. Хармс очень бедствовал, почти ничего не зарабатывал. Его тётка принесла ему сундучок, который раньше принадлежал её мужу, бывшему капитану дальнего плавания. Там было много китайских и японских вещей, аметисты в серебре — целый сундучок. И вот к нему пришёл Шварц с женой, а он набил мне всем этим карманы и говорит: „Вот видите, тетушка подарила мне, а я подарил это Николай Ивановичу”. А те бесились — по логике он им должен был что-нибудь подарить — довёл их до белого каления.

Сам он был человек бескорыстный, настоящий инопланетянин. Такие люди, как Хармс, рождаются очень редко. Введенский тоже был замечательный человек. Его «Элегия» — это гениальное, эпохальное произведение. Он был непутевый, распутник, безобразник, никогда не смеялся, улыбался только.

— А Заболоцкий?

— Ну, Заболоцкий был другой, более рассудительный. Потом их альянс как-то распался. Я помню, он пригласил нас — Хармса, Олейникова и меня — на своё тридцатилетие. А у него была жена, та, которая осталась его вдовой, хотя и бросила его незадолго до того, как он вернулся из лагеря. Она была тогда совсем молоденькая и страшно крикливая — мы её все ненавидели. Он её куда-то отослал и устроил такой мальчишник. В доме была только водка и красная икра. Но когда мы проходили мимо коммерческого магазина, Олейников сказал: „Вот хорошо бы нас на ночь сюда”. И мы, напившись, спорили об искусстве. Хармс нарочно называл скучнейшего немецкого художника XIX века (сейчас не помню какого) лучшим художником мира, уверял, что он гений. Всё это закончилось дракой. Мы швыряли друг в друга подушками, а потом этот спор о искусстве решили закончить в Русском музее. Утром после бессонной ночи мы пошли туда, смотрели там Федотова, художников первой половины XIX века. Там был смежный зал с огромным дворцовым зеркалом. Кто-то сказал: „Боже мой, что за страшные рожи!” Я ответил: „Это мы”.

— Николай Иванович, кто был для обериутов “главными” поэтами в русской поэзии?

— Николай Иванович, кто был для обериутов “главными” поэтами в русской поэзии?

— Главное было — отрицание всей предшествующей поэзии. Они ведь были совсем другие — это алогизмы и вообще совершенно другая система. Хлебникова они, конечно, ценили — некоторые бурлескные вещи вроде «Шамана и Венеры», «Маркизу Дэзес». Я сказал Ввведенскому: „Вы аристократического происхождения, вы происходите от «Маркизы Дэзес»””, он сказал: „Да”.

Но ближе им был все-таки Кручёных, они его очень почитали, особенно Введенский. Он знал, что я дружу с Кручёныхом, и попросил его с ним познакомить, сам не отваживался прийти к нему. И вот весной 1936 (?) года мы пошли с ним к Кручёныху. Кручёных знал, что есть такие обэриуты, но вел себя очень важно, что ему было несвойственно. Но странно, что такой наглец и орёл-мужчина, как Введенский, вел себя, как школьник. Я был потрясён, не мог понять, что с ним случилось. Введенский прочёл, не помню какое, но очень хорошее своё стихотворение. А потом Кручёных прочёл великолепное стихотворение девочки пяти или семи лет и сказал: „А ведь это лучше, чем ваши стихи”. И вообще он был малоконтактен. Потом мы ушли, и Введенский сказал мне грустным голосом: „А ведь он прав, стихи девочки лучше, чем мои”. Надо знать гордеца Введенского, чтобы оценить все это.

— Николай Иванович, за вами не появилось следующее поколение? потом была пустыня?

— Абсолютная пустыня и в ней отдельные отшельники! Были небездарные люди, в конце концов, что такое искусство? — что рубль, что пятак — были бы настоящие! Пятаки были, их презирать не нужно, но погоды они не делали. Это не было новым течением, а в XX веке все приходило течениями. Были отдельные способные люди.

— Распался круг?

— Да ничего не было — был Союз писателей, просто служащие, бюрократизм пронизал всё и вся. Оглядки, цензура, да и сами занимались цензурой. Только бы не проглядеть. Талантливые люди были менее талантливы, чем могли быть.

— А в шестидесятые годы появившееся новое послесталинское поколение имело что-то общее с вашим по культуре и по таланту?

— Мне кажется, ничего крупного по-настоящему не было, явления не было. Того не переплюнули. Конечно, были люди, которые имели отношение к прошлому и что-то пытались сделать. Были всё-таки талантливые люди. Но такого количества стихопишущих графоманов, как в России, нет нигде, и это совершенно часто затемняет картину.

— То есть в шестидесятые годы ничего нового не появилось?

— Ничего равноценного тому, что было. Недаром возник такой культ Малевича. Новые должны были отрицать и Малевича, и Татлина — гнать их к чёртовой матери! Моя дружба с Хармсом окончательно закрепилась, когда мы были у моего друга Вольпе в квартире Чуковского. Сначала мне в другой комнате Маршак морочил голову, потом мы вышли, и Вольпе мне с возмущением говорит: „Вот Даниил Иванович утверждает, что Блок никуда не годится!” Вольпе занимался символизмом, обожал Блока. Я говорю: „Так что ж вас удивляет? Не отрицая, ничего нового создать нельзя”. И Хармс мне подмигнул одним глазом. Так началась дружба.

— Так вы считаете, что не только не произошло взрыва, но они взяли на вооружение то, что произошло в начале века, и это окончательно их нивелировало?

— Конечно, но с другой стороны это понятно: много не знали, жажда узнать — в этом ничего плохого нет. Не стали большими поэтами, зато появился целый слой грамотных людей. Ведь вот обэриутов мало знали в их время. Это ведь редчайший случай — реализовалось целое течение, не напечатав (кроме Олейникова) ни одной строчки.

— Но на следующие поколения именно обэриуты оказали самое большое влияние?

— Потому что они были последним великим течением, а потом, наше время такое дыр-бул-щирное, что система обэриутов — это эпохальная тенденция. Установка дана, ключ ко времени. А ещё раньше — Кручёных. Это ещё Гиппиус поняла, хотя и ненавидела, и в 17-м году написала: „Есть формула — дыр-бул-щир”!

— Эмма! Во время наших долгих бесед с Николаем Ивановичем Харджиевым в Москве (за два года до их с Лидией Васильевной Чагой трагического отъезда в Амстердам, который сперва планировался как отъезд к нам в Израиль) Н.И., полностью доверяя мне, всё же требовал выключить магнитофон и не записывать его рассказ о своих отношениях с Н.Я. Мандельштам и в связи с этим с А.А. Ахматовой. Он говорил об этом как о самом ужасном событии в своей жизни. Был узкий круг ближайших людей — Николай Иванович, Анна Андреевна, Вы, Надежда Яковлевна и сам Мандельштам, пока он был жив. Николай Иванович был самый преданный служитель этого храма, куда входили друзья и гении начала века, в том числе Хлебников, Малевич, Ларионов. Что же привело Николая Ивановича к полному одиночеству?

— Хорошо, будем говорить об отношениях Н.Я. с Харджиевым. Он упоминался, существовал как ближайший друг, которому она писала, что знакомых много, а родных — только один. Она у него была, когда умер Мандельштам, и описывает, как святое, как он за ней ухаживал, как он умел это делать тактично, когда она лежала пораженная горем. И вот это всё стало разрушаться. Чем, почему? Во-первых, она не знала, что её так повысит в ранге диссидентское общество. А с этим не шутят. Во-вторых, она ему, естественно, поручила издание первого посмертного собрания стихотворений Мандельштама. Заранее было известно, что в нашем советском издательстве полностью он не может быть опубликован. Если кто-то может это сделать, то другой кандидатуры в то время даже в голову не приходило, потому что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, потому что в последние дни в Москве они у него жили, потому что Осип Эмильевич уезжал от него в этот последний санаторий. И Н.Я. хотела только одного: когда она не могла жить в Москве, чтобы Н.И. или я к ней приезжали. Мы этого делать не могли, нам не позволяли обстоятельства, да и она сама приезжала в Москву. Я её звала к себе, была переписка, были отношения, с Харджиевым очень горячая переписка, со мной очень ровная — Эмма, Эммочка, своя и всё. Какие тут могут быть счёты. Я была первая, которой она надиктовала это противосталинское стихотворение; что мне ещё завоевывать, что я своя в доску — дело решённое.

Ссоры начались, когда приехал по обмену как переводчик из Америки Кларенс Браун. Как говорят, ничего из себя не представлял как филолог; был ученик Якобсона, славист, перевёл «Египетскую марку», написал о ней и на год поехал по обмену в Москву. Естественно, явился к Надежде Яковлевне. И был ещё один просто болтун, поляк, Ришард Пшибыльский. И они очень заинтересовали Н.Я. ‹...›

Ссоры начались, когда приехал по обмену как переводчик из Америки Кларенс Браун. Как говорят, ничего из себя не представлял как филолог; был ученик Якобсона, славист, перевёл «Египетскую марку», написал о ней и на год поехал по обмену в Москву. Естественно, явился к Надежде Яковлевне. И был ещё один просто болтун, поляк, Ришард Пшибыльский. И они очень заинтересовали Н.Я. ‹...›

Затем — Харджиев работает долго, медленно, потому что он ищет текст — ведь это первое издание. А представить публике первое издание — для Харджиева, каким мы его знаем с вами, это была очень тяжелая задача. Во-первых, потому что Орлов1![]()

Она постепенно в Брауна влюбилась как в личность, он её всё время уговаривал, что тут не печатают Мандельштама, а Орлов ненавидит Мандельштама и поэтому всё время придирался к тексту — зачем это, зачем это, и это длилось 15 лет. Браун сказал: „Зачем вы будете возиться с ними, когда в Нью-Йорке с удовольствием напечатают по вашим спискам”. Она про себя подумала, что это гораздо лучше. Поэтому здесь надо всеми силами компрометировать советское издание. Поэтому она и писала эти свои жгучие прокламации, антисоветские. Она считала, что это очень поможет. ‹...›

А Кларенс Браун её соблазняет: что вы будете здесь канителиться, они будут разбирать каждое стихотворение и обсуждать, печатать его или не печатать. Там же есть Глеб Струве и Филиппов, они же вам издадут трёхтомник, всё собрание сочинений, только дайте ваши списки. И она начинает исподволь компрометировать себя. Так бы ещё напечатали Осипа, но когда она ведет так себя демонстративно антисоветски, то они всё больше и больше пугаются.

— То есть того, что Надежда Яковлевна общается с иностранцами?

— Нет, это недостаточно, слишком примитивно, она уже выпускает самиздат. Так что печатать Мандельштама все эти просвещенные Твардовские боятся. А её трогать опасно, потому что с Мандельштамом двусмысленное положение, потому что он погиб в сталинском лагере. Короче говоря, она препятствовала выходу этой книги. Харджиев посвятил текстологии Мандельштама пятнадцать лет, а она упрекала Н.И., что он медлит. Браун был гораздо интереснее без текстологии, и вообще, что это за текстология, какое-то буквоедство. И ей уже надо освободиться от Харджиева. И вот, пожалуйста, Харджиев редактирует её список. Причём у них полное согласие. Она умела внушить, что они неразделимое — что Надежда Мандельштам, что Осип — это же она писала под его диктовку. И он стал иногда редактировать её списки. И он решил, что записанные при жизни Осипа Надины списки будут называться автографами — так Н.И. ей доверял.

— Нет, это недостаточно, слишком примитивно, она уже выпускает самиздат. Так что печатать Мандельштама все эти просвещенные Твардовские боятся. А её трогать опасно, потому что с Мандельштамом двусмысленное положение, потому что он погиб в сталинском лагере. Короче говоря, она препятствовала выходу этой книги. Харджиев посвятил текстологии Мандельштама пятнадцать лет, а она упрекала Н.И., что он медлит. Браун был гораздо интереснее без текстологии, и вообще, что это за текстология, какое-то буквоедство. И ей уже надо освободиться от Харджиева. И вот, пожалуйста, Харджиев редактирует её список. Причём у них полное согласие. Она умела внушить, что они неразделимое — что Надежда Мандельштам, что Осип — это же она писала под его диктовку. И он стал иногда редактировать её списки. И он решил, что записанные при жизни Осипа Надины списки будут называться автографами — так Н.И. ей доверял.

— Если это её рукой написано под его диктовку?

— Да если машинистка печатает, то это одно и то же.

— Но Мандельштам потом брал и читал?

— Я сама писала под его диктовку. Он говорил: „Прочтите мне”, а потом подписывал. А я однажды сделала ошибку, а он даже не заметил.

— Какую, грамматическую?

— Нет, текстовую. Неправильно услышала, а он не заметил. Но это уже другая история.

А вот, например, у неё написано: вехи дальнего обоза. Николай Иванович говорит: „Нет, не вехи обоза, а дальние вехи для обоза”, вот смысл, не могут быть вехи обоза. Вехи — это указатель дороги для обоза, а поэтическим языком это делается так: вехи дальние обоза. Как он посмел усомниться в её списке, а потом через много лет после ссоры я видела её рукой написанный текст Харджиевский. Это так и печатается, потому что вехи обоза не могут быть, а в американском трехтомнике напечатано вехи … обоза, по её списку.

Второе — очень хорошее стихотворение О.Э. о Сталине, но такое покаянное:

Третье — стихотворение Андрею Белому:

— Кому?

— Мне, окружающим, всем, и Анне Андреевне тоже: „Он, мол, никогда Ахматовской поэзии не любил, всё Хлебников, Хлебников”. А он был влюблён в её стихи. Она поэт хороший, он её признавал, но, конечно, она не Хлебников — нет, этого он не уступит, но зато он в неё влюблён. Но Наде надо было всё испортить. Она объявляет, что он специально все задерживает, она требует скорей, а он, видите ли, такая архивная крыса, корпит над этим — а надо сдавать в печать! А там не берут, они уже испуганы Наденькой, она только и радуется этому. Потом оказывается, что есть очень много списков, все плохие. Все эти великие литературоведы никак не могут правильно прочитать.

— Мне, окружающим, всем, и Анне Андреевне тоже: „Он, мол, никогда Ахматовской поэзии не любил, всё Хлебников, Хлебников”. А он был влюблён в её стихи. Она поэт хороший, он её признавал, но, конечно, она не Хлебников — нет, этого он не уступит, но зато он в неё влюблён. Но Наде надо было всё испортить. Она объявляет, что он специально все задерживает, она требует скорей, а он, видите ли, такая архивная крыса, корпит над этим — а надо сдавать в печать! А там не берут, они уже испуганы Наденькой, она только и радуется этому. Потом оказывается, что есть очень много списков, все плохие. Все эти великие литературоведы никак не могут правильно прочитать.

— Списки, которые вышли от Н.Я. и потом распространились?

— От неё, а потом уже искаженные.

— То есть списки со списков?

— Главный источник — её списки. А есть, что и по памяти писали. При этом был один эпизод, в котором она была, может, более права, чем я. Это было ещё до вех дальнего обоза. Я ей сказала: „Вот сейчас будет юбилей Петрарки в советской поэзии”. У советских была такая манера — когда дело идет о мировом имени один раз в столетие, тогда уж они вытягивают своих лучших переводчиков и иллюстраторов. До этого, например, Фаворский сидел много лет в подвале, а на юбилей вдруг дают иллюстрировать книгу Фаворскому и т.д. Я говорю Н.Я.: „Вот вы покажите, как Мандельштам переводил Петрарку, они не знают, в каком году он умер и где, когда — это другое поколение. Дайте Петрарку”. „Нет”. Потом идет «Чапаев». Великолепное стихотворение:

Это живая душа, понимаете?

Я говорю: „Дайте «Чапаева», они услышат, что Мандельштам за поэт”. — „Нет, надо Мандельштама давать целиком”.

— То есть надо давать его как лидера антисоветчины.

— Никогда не был. Он, конечно, замечал многое, чего нельзя принять. Но он ни за что не хотел отказаться от идей революции, потому что он был еврей, потому что он ненавидел мещанское общество и потому что он желал обновления и в науке, и в поэзии. Он никогда не хотел вернуться в царский режим. У меня в «Мемуарах» это есть, но я там ничего не объясняла. Он говорил: „Я там ничего не оставил”, и это было совершенно искренне. В этом отношении он был, как все. Но не критиковать то, что он видел, он не мог.

— Это была интеллигентская невозможность жить в той ситуации?

— Нет, он был проницательнее и пронзительнее и критиковал очень хорошо, убедительно, остроумно, так что это была борьба за новое, за обновленное, и когда была революция, то было ощущение обновления, а то, что Ленин приехал в немецком запломбированном вагоне, ему тогда готовы были простить.

Затем Надя, будучи по существу безграмотной, считала — пусть будет плохим текст, когда-нибудь это станет на место. Для Осипа Эмильевича сказать, что поставили не то слово, — убить человека. В его стихи поставили не то слово! Но она считала, что главное — это сделать Мандельштаму имя, и она распространяла эти списки. В журналах стали появляться публикации и статьи о Мандельштаме — Эткинд,2![]()

Н.Я. на это пошла сознательно. Н.И. был совсем другого мнения, он считал, что если у Эренбурга сохранился альбом, в который он вклеивал какие-то бродячие тексты Мандельштама, которые совершенно не соответствовали настоящим, структуре стихов Мандельштама, то эти списки надо рвать, уничтожать, чтобы они не множились. Это была его позиция. И сказать, что „он нарушил ватиканский список”, — это громкие, ничего не означающие слова. Надо рвать и уничтожать, чтобы у Эренбурга это не хранилось, как святыня. Вот тут уж и пошли обвинения. А Мандельштам всё не выходит — он пятнадцать лет не выходил.

Н.Я. на это пошла сознательно. Н.И. был совсем другого мнения, он считал, что если у Эренбурга сохранился альбом, в который он вклеивал какие-то бродячие тексты Мандельштама, которые совершенно не соответствовали настоящим, структуре стихов Мандельштама, то эти списки надо рвать, уничтожать, чтобы они не множились. Это была его позиция. И сказать, что „он нарушил ватиканский список”, — это громкие, ничего не означающие слова. Надо рвать и уничтожать, чтобы у Эренбурга это не хранилось, как святыня. Вот тут уж и пошли обвинения. А Мандельштам всё не выходит — он пятнадцать лет не выходил.

И тогда Наденька решила забрать у Николая Ивановича Мандельштамовский архив. Она уже поняла, что это не та “линия”, где её “назначение” — как она любила говорить. Надо было Н.И. обвинить. А пришло уже совершенно другое поколение, и в нём растерялся даже Николай Иванович, потому что он привык к тому, что или он не печатает совсем, или каждая его публикация воспринимается определенным (может быть, не руководящим) кругом людей, которые дорожат тем, что он делает, ценят, понимают и с удовольствием печатают. И вдруг это всё исчезло, распылилось. Он сделал замечательную публикацию в «Декоративном искусстве» о Петре Бромирском — скульпторе, о котором все забыли, потому что он умер рано от тифа. Никто не знал, кто такой Бромирский, но потом оказалось, через пять минут после публикации Н.И., что никто не думал его забывать, все о нем всё знали и все его цитируют без Харджиева. Он к таким номерам не привык. Ещё вопрос о том, кто делал иллюстрации к «Тарантасу» Соллогуба — Агин или Гагарин. Статью Харджиева напечатали недобросовестно, такое было в первый раз, что-то не поместилось. Н.И. привык к тому, что каждый раз, когда он выступал, это была какая-то сенсация. А тут с ним начинают говорить, как с неопытным литератором. Он очень опытный и с большим именем, и весёлый человек, и всегда с кем-нибудь работает — был Гриц, был Тренин, Михаил Матвеевич, который попал в ссылку, у него был отец кулак, что ли, — обыкновенный крестьянин. И их нет, все исчезли.

Все, кто кончили тогда университет, уже советскую филологию, будь то Ника Глен, Юлия Живова, девочки из университета, их сразу берут на работу, им доверяют, они свои, платят зарплату, они работают в учреждениях штатными сотрудниками и не представляют себе другой жизни.

Когда Харджиев начал работать после войны, он был окружён молодыми — Дувакин,3![]()

Теперь Надька заявляет: „Знаете, бедняга Н.И., ему же нужна пенсия, Морозов ему поможет”. Она говорит Харджиеву: „Почему вы не можете работать над Мандельштамом? Вам что, положение мешает? А вот Морозов не кичится никаким положением, обожает Мандельштама, обожает меня, обожает вас”. Николай Иванович начинает становиться желчным, говорит, что его нарочно сажают под форточку, чтобы простудить. Он ощущает свое шаткое положение, как представитель сомнительных фигур, таких, как Хлебников с его ненужным патриотизмом. И книга «Маяковский-новатор» выходит очень урезанная, но с теми рисунками, и потом целиком была напечатана на Западе.

Николаю Ивановичу не верили, его слово было не окончательно, всем заправляли другие люди, негде печатать, не с кем работать. Затем у Н.И. появился какой-то мальчик-почитатель, я не помню его фамилию, у него еще бабушка была. Он тоже был отставлен, неизвестно почему. Потом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Н.И. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов4![]()

Причем круг его сужался. Один из его друзей-редакторов покончил самоубийством, умерла от болезни Вера Федоровна Румянцева — библиограф Третьяковской галереи, они были связаны работой, и когда Н.И. узнал о её смерти, он заплакал. Он презирал Н. Степанова,5![]()

В конце концов книга «Маяковский-новатор» должна была выйти с предисловием Коварского, работал Николай Иванович, а предисловие Коварского, потому что он ловчее. А Зильберштейн,6![]()