В. Молотилов

Заступиться за Парниса

Продолжение. Предыдущая глава:

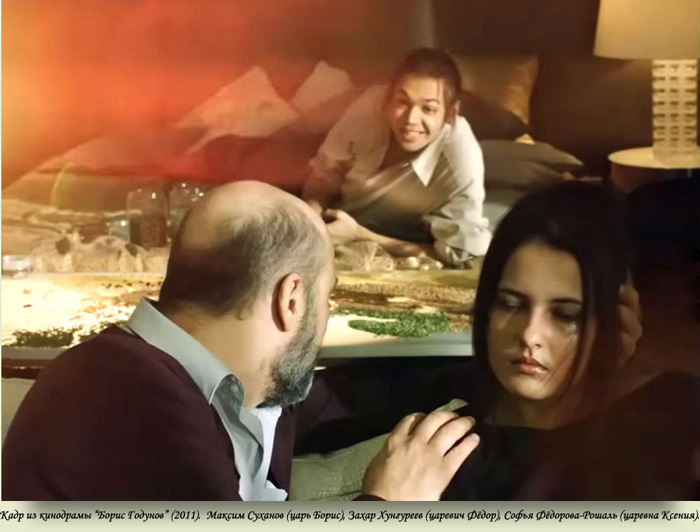

2. Святое семейство

(продума деебна)

Джону Э. Боулту

Мы

диалектику

учили не по Гегелю.

В. Маяковский. Во весь голос.

ак в воду глядел: началось. Ну ты и возомнил о себе. Хлебников, мол, Борея принанял паруса упружить, а на мостике Виам де Буагильбер в башмаках с золотыми пряжками. Лично я главстаршину Парниса понимаю только так. Покайся, сволочь.

ак в воду глядел: началось. Ну ты и возомнил о себе. Хлебников, мол, Борея принанял паруса упружить, а на мостике Виам де Буагильбер в башмаках с золотыми пряжками. Лично я главстаршину Парниса понимаю только так. Покайся, сволочь. Какие такие пряжки, недоумеваю в ответ. Ни на мостике, ни под мостиком, а разинские челны не в счёт. Разин меня превзошёл, как Хлебников Пифагора: загранплавание, а не сухопутные турусы на колёсах.

И кого это Разин превзошёл в качестве тебя, язвит вопрошатель. Иван Грозный, отвечаю, был выблядок Елены Глинской от Овчины Телепнева-Оболенского, а меня царица Соломония в келье родила. И этот ни разу не рюрикович гонялся за мной, пока не издох от спинной сухотки. А я как заговорённый. Вот и прозвали Кудеяр.

Ладно, пошутили. Но служебная лестница действительно повисла в воздухе: мичман, капитаны III, II, I ранга, контр-адмирал, адмирал, адмирал флота, главвоенмор, Нептун. Другие по живому следу пройдут мой путь за пядью пядь, и кончим этот разговор. Лучше я спрошу тебя: что будет, если поженить Нептуна и Лилию Вьюгину? Затрудняешься? Ну так знай: как посмотреть на обледенение снастей, так и будет. «Фрам» Фритьофа Нансена вмёрз в ледовый плен, хорошо это или плохо? На взгляд из кубрика — хуже некуда, по мнению папанинцев — лучше не бывает: доказано широтное течение с востока на запад. Гегель именно такие заморочки называл отрицанием отрицания, дорогуша.

Отодрав от Лилии Вьюгиной влюбчивого Нептуна, перехожу к предмету всеобщего вожделения, правде-матке. Достоверность слегка о другом: нас возвышающий обман. Достоверность, достоевщина. Лилия Вьюгина скорее приземляет зрителя, чем тянет за уши. А вы пройдитесь по её сайту, пройдитесь. Ну вот, что я говорил: правда, правда и ещё раз правда.

Как все тут знают, Велимир Хлебников калёным железом выжигал из русской речи заёмные внедрения. Фильм → деймо, съёмки фильма → деебен, сценарий → продума, сценография с элементами балета → плясьмена, музыкальное сопровождение → свистогрёз, режиссёр → указуй, кинозал → созерцог, просмотр фильма → созерцины, кинокритик → судри-мудри. Что слышит русское ухо в заёмном внедрении режиссёр? Слышит жидкий обсёр (Ю.М. Нагибин о воплощении его продум) и сворачивается в трубочку, продолжая неотрывно глазеть на указуевы затеи, о чём битый век бьёт в набат часовой у русского подъезда:

Языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал.

В. Хлебников. Предложения. 1915, ‹1918›

Волнующий общеазийский разум, который должен выйти из тупиков наречий, и связанная с ним победа глаза над слухом ‹...›

В. Хлебников. Ка2. ‹1916›

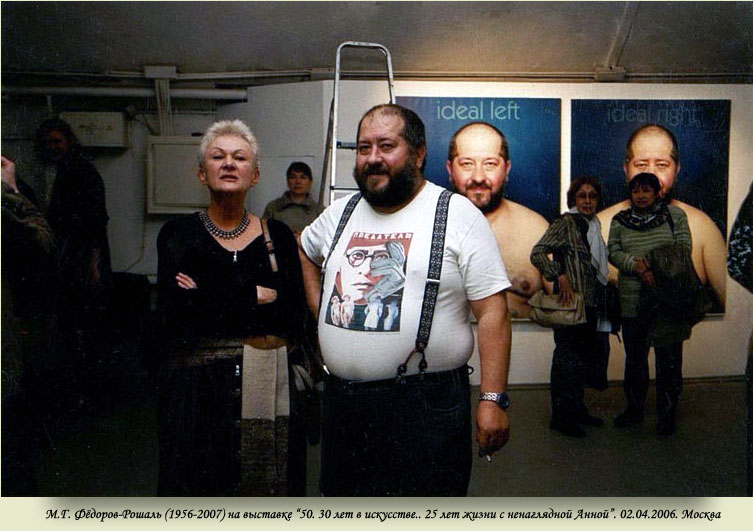

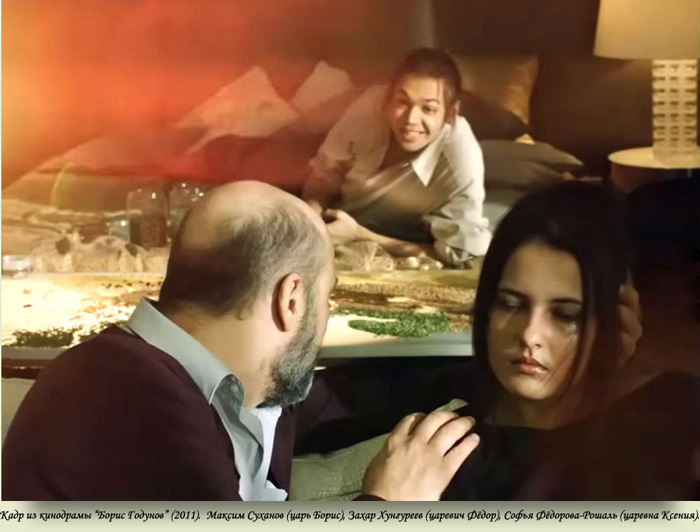

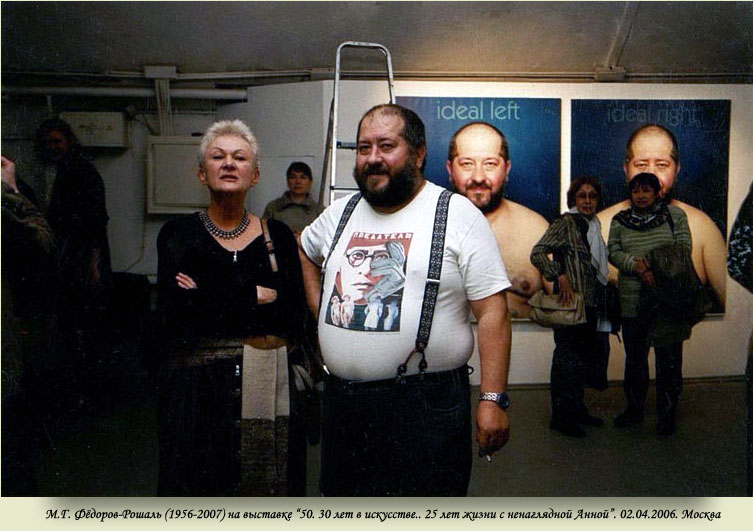

Вьюгинские затеи предварю мнением об указуях, лично мне доверительно знакомых: Вера Павловна Строева (1903–1991) и Марианна Григорьевна Рошаль-Строева, она же Рошаль-Фёдорова (1925–2022). Мать и дочь. Дочь подослала к матери под видом передачи гостинца, отдарок вышел боком: потеряла рукописи из архива Романа (Рудольфа) В. Дуганова (1940–1998). Выдано для передачи важному лицу, а я вверил Вере Павловне. Случай описан в «Исправлении имён» столбиком, пересказывать не хочу и не буду, а воспроизведу выдержку из пояснительной записки.

‹...› Да, вот ещё по какому завету Чернышевского жили на Большой Полянке: безотказно помогай всякому, кто знает наизусть хотя бы пару строк Бориса Леонидовича Пастернака.

Велимира Хлебникова допускалось не знать и пары слов, достаточно склонить голову перед его светлой памятью. И вот однажды Дуняша отпирает дверь на звонок, а там табор не табор, но довольно-таки много чемоданов, баулов и корзинок в придачу к трём незнакомцам — семье, судя по наличию ребёнка. Пустите, говорит глава предполагаемой семьи, пожить на полтора месяца, нам больше некуда податься.

Привычная Дуняша зовёт хозяйку: вот, полюбуйтесь. Понаехали тут. Но Вера Павловна неожиданно приглашает незваных гостей внутрь среды обитания: отмывайте паровозную гарь. Вдруг, говорит, и узнаю кого-нибудь. Ба, да он Пастернака читал мне в Астрахани. Гриша, поди сюда. Появляется не весьма довольный разговорчиками в передней дважды лауреат Сталинской премии: тружусь не покладая рук над государственного значения

деймом, прошу не вредительствовать. Гриша, он Пастернака читает не хуже Яхонтова, хочешь сравнить? И так верю, бурчит Рошаль голосом Карлсона, который живёт на крыше, и порывается скрыться в работу: мало ли кто читает Пастернака не хуже Яхонтова. Сейчас, думает, я покончу с этим сумбуром — и возвращает Вере Павловне её вопрос: а Хлебникова он тоже читает не хуже Яхонтова?

И тут у приезжего голова рывком падает на грудь: срезался, думает. Где я вам в этой Астрахани возьму Хлебникова, днём с огнём не сыскать. Но Григорий Львович вдруг подлетает к нему заключить в порывистые объятия, даже целует. О причине говорено выше, повторяться не буду. И незваные гости превращаются в званых, чуть не родственников.

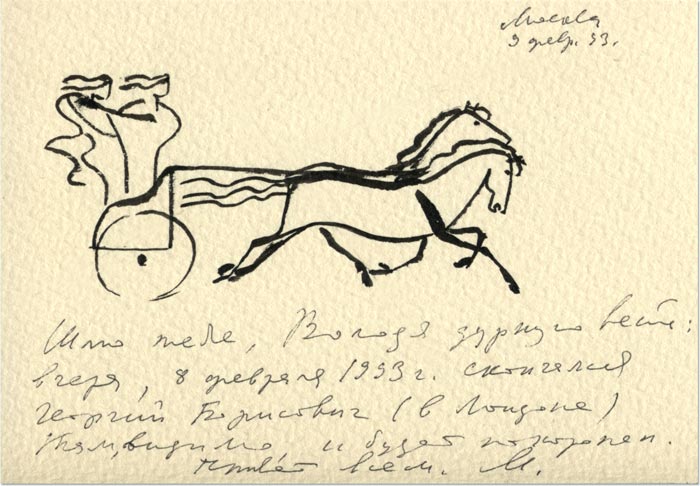

В. Молотилов. Исправление имён. Из книги «Велимир-наме».В доверенные лица Марианны Григорьевны я попал через её мужа Георгия Борисовича Фёдорова (1917–1993) на даче в Климовске, где они тихо доживали остаток дней своих. Оба похоронены в Лондоне, как ни странно. Это дяде с улицы странно, вскоре объясню. Никто, включая Юлия Кима, не доложил о чете Фёдоровых-Рошалей в подробностях. Дело поправимое.

‹...› поминать его мимоходом — всё равно что кукишем перекреститься: кощунство. Но когда речь идёт о воспитании подрастающего поколения, нужны примеры и образцы. Временно беру свои слова про кукиш назад.

Георгий Борисович постоянно рассказывал мне о людях, с которых стоит делать жизнь, просто жизнь. Или жизнь учёного. Или жизнь борца с несправедливым общественным устройством.

Жизнь обличителя самовластительных злодеев, например, стоило делать с Прокопия Кесарийского (ок. 500–после 562). ‹...› Тоже борьба с несправедливостью, но шляпу с головы почему-то не сдувает. Георгий Борисович преклонялся перед бойцами с открытым забралом — Ильёй Габаем (1935–1973) и Вадимом Делоне (1947–1983), но сам шёл дорогой Прокопия. Хороша дорога, кабы не ухабы. В общем, заставили поднять забрало ‹...›

Когда мы познакомились, Георгий Борисович уже складывал из кусочков главную свою книгу «Неимей Сторублей». Этот Неимей где только не бывал, кого только не знавал. Вот он состарился, безвылазно сидит на даче и вспоминает былое. Вслух. Слушателей полон дом, особенно летом. На них былое обкатывается, а потом ложится на бумагу.

Гостей полон дом, но слышно, как муха пролетит. Затаив дыхание. Небывалый устный рассказчик. Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990) значительно уступает, значительно.

Я пробовал записывать на ленту — не то. Ума не приложу. Шелест привода отвлекал? Затаить дыхание звукозаписывающее устройство не может: стрелки дёргаются, и всё такое. Целую бобину Георгий Борисович наговорил. Проверяем качество. Тишина вместо качества: я забыл нажать кнопку записи. Ничего страшного, утешает слегка понурый сказитель, есть повод ещё разок обкатать.

И повторил свою сагу «Donald Maclaine». Дословно или нет, не берусь утверждать. Было стыдно за своё разгильдяйство и страшно: а ну и на этот раз облом. Больше я к нему с этим делом не приставал, довольствуясь чужими записями: воспоминания о Всеволоде Иванове из их числа.

В общем, не давали Георгию Борисовичу житья любознательные бездельники вроде меня. Когда, спрашиваю, вы вообще пишите-то? C утра пораньше, отвечает, когда все спят.

Лично я видел, что с утра пораньше гости рассаживаются якобы завтракать, и это надолго. Затаив дыхание, муху летом слышно. Я встаю в пять, но совесть надо иметь, вытерпи хотя бы до девяти. В девять садились завтракать со всем вытекающим.

И всё-таки не верилось, что в Лондоне Георгий Борисович развернётся со своим Неимеем. Развернулся, ещё как. Смена языковой среды: они же англичане. А кто ценит устные сказания, почему-то моет посуду в пабе.

Развернулся, ещё как. Давно надо было уехать. Гоголь где писал «Мёртвые души»? В Риме, где по-русски говорила одна-единственная живая душа, художник Александр Иванов.

Жить бы да жить в Лондоне. Дома у Георгия Борисовича восемь раз мертвела и рубцевалась сердечная мышца, девятый вал накрыл на Темзе. Двух лет не поработал в полную силу как писатель.

В. Молотилов. Лора Воспоминатели дружно замалчивают крестик на всегда распахнутой груди.

Помню даже два крестика разом — один кипарисовый, из Иерусалима. ‹...›

За непочтение к портянкам с тараканами окрестили его истиннорусские люди жидо-масоном. Если враг не сдаётся — его уничтожают.

Дачный лесок. Тихое место, по совету врачей (eight old myocardial infarction and two pulmonary edema). Заборчик от зайцев. Да это же Куликово поле, догадались истиннорусские люди.

Двое молчаливых парней в телогрейках и резиновых сапогах ничуть не мешали моему последнему свиданию с другом. Добровольная охрана. Без оружия. Единоборцы у-шу. Литые бахилы легко стряхнуть с ног. Слово ‘ножны’ вдруг заиграло новым смыслом.

Младший был волосат и губаст, старший — вызывающе русоволос. Огнестрельное оружие имелось, но только у хозяина дома. Он сказал мне, что дёшево жизнь свою не отдаст, и показал ракетницу. Начальник Прутско-Днестровской археолого-этнографической экспедиции списывал не одни лопаты и спирт, чего уж там ‹...›

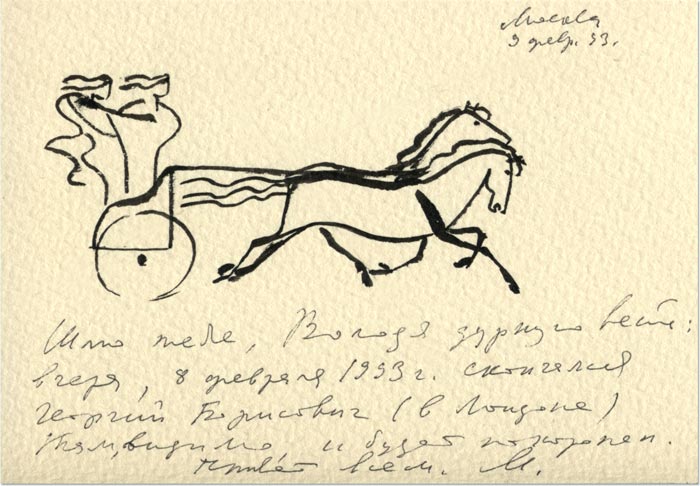

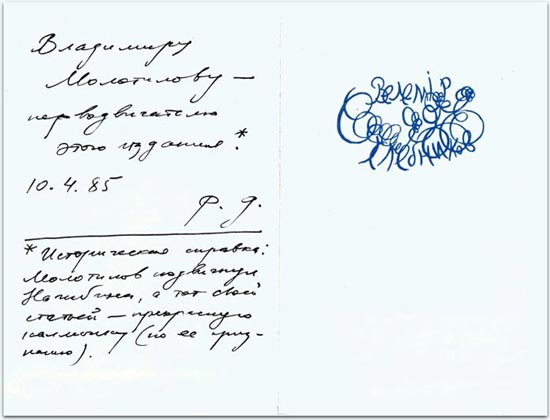

Юрий Дружников. Тайна погоста в Ручьях (возражения В. Молотилова)Свёл нас Май Митурич (образчик почерка см. выше), но благословил мир иной. Дело было так. Вот я проник в Новодевичье, приник к губам каменной бабы над останками Велимира Хлебникова и описал ощущения столбиком. Проник не то слово: проследовал. Май доверял мне и не такое, ребятки. Возвращаю пропуск, и он спрашивает:

— Знаете, Володя, чьих рук дело эта каменная баба?

— Половецких, — отвечаю.

— Я не о том, чьими трудами?

— Ну и чем же, — спрашиваю спустя ответ, — этот археолог Фёдоров нынче занимается?

— А ничем, раков ловит.

— Зимой?

— Ну вот, — улыбается, — и найден повод наведаться, вызнать и доложить.

Даёт позывные, звоню, и понеслось. Археолог Фёдоров тотчас признал во мне родственную душу (поминальная песнь Соломону Михоэлсу много тому способствовала) и уверил себя, что разделю судьбу если не Вадика (чуть ниже), то Эмки (терпение, мой друг) уж точно. Стихи же оценил как-то снизу вверх: это всё останется. Ещё как осталось: отыскал-таки, роясь в окаменевшем дерьме.

| Здоровый образ жизни | Письмо в Климовск | |

| | | |

| Пустая чаша дом, доступный всем, | Не кривляка по строчечной сути — |

| Кто не вступает с властью в сделки. | Просто женщина милостью божией. |

| Блюдут гэбэшные досье | Дорогой мой, не обессудьте, |

| Свободу стопки и тарелки. | Я давно не Лукреция Борджиа. |

| | Рубинштейн мне образчик Ида, |

| Единогласно дрябла б кожа, | Бёдра только вот не нагие |

| Да наособицу рубец. | И другое в глазах — обида: |

| Рубец не дрябнет, с ним ты чуть моложе. | Ваши гостьи — мои врагини. |

| Омоложенье шрамами сердец. | Я не Ида, не Ева, мой милый, — | |

| | Ни серьги, ни сурьмы, ни румян щеки. | |

| А у него таких отметин восемь. | И пускай умыкают силой | |

| Он молод сердцем, это не слова. | Наглецы, подлецы и обманщики: | |

| Жена и тут была права: | Всё равно я тургеневской девушкой | |

| | Нàзло Вам собираюсь топиться. | |

| Кровоснабженье удалось им | Сочинительство? этому ... где уж ... Кой |

| Наладить не трусцою вовсе — | Мне чёрт пить из козья копытца. |

| Там отрицаньем зла трясётся голова. | Ну пришлите что-нибудь резкое! |

|

| 1990 | Мозг заласкан так, что одряб. |

| | И тоскует в нём деревенское, |

| | Городского не оборя. |

| | Напишите. Тогда Валькирией |

| | Кладенец нацеплю мечину, |

| | Ох пойдут слова — волоки, реви! |

| | Я люблю Вас, чужой мужчина. |

| | 1984, 1988 |

Дружили семьями, даже в моё отсутствие. В один из таких непарных наездов Георгий Борисович под видом бывальщины о судьбе Ирины Белогородской-Делоне (род. 1938) подарил слушательнице костыль на хождение по мукам: жена поэта — труднее доли не сыскать, Таня.

В декабре 1966 г. я был отправлен на несколько недель в психбольницу

за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозаиков и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и др. Я провёл в стенах Лефортовской тюрьмы десять месяцев. ‹...›

21 августа утром я узнал, что советские танки вошли в Прагу. Невыносимым было состояние унижения, бессилия, отчаяния и стыда за свою страну. На многих дачах горели костры. Жгли не сухие листья — жгли самиздат, ожидая обысков…

25 августа с моими друзьями я вышел на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии и снова был арестован. На этот раз я был приговорён к трём годам уголовных лагерей. ‹...›

Я жил в Москве, но не у себя дома, скитался по квартирам друзей. За мной по пятам ходили то наряды милиции, то работники психдиспансеров. Я не хотел, чтоб они терзали моих родных бесконечными расспросами о том, что я делаю и с кем встречаюсь. В Москве в любом отделе кадров немедленно обращали внимание на особую отметку в паспорте — судимость.

Я уезжал на раскопки в археологические экспедиции, оформлялся уже на месте в глухих местах, дабы не подводить рекомендовавших меня знакомых учёных (разрядка моя. —

В.М.). Все исхищрения эти нужны были, чтобы представить в милицию справку о том, что я тружусь на благо социалистической родины. Отсутствие такой справки могло незамедлительно повлечь за собой арест и год лагерей по статье о так называемом тунеядстве.

Вадим Делоне. Портреты в колючей раме.

https://www.vadim-delaunay.org/prose Летом 1972 г. совершенно чудесный человек Георгий Борисович Фёдоров отправил нас с Вадимом в археологические экспедиции в Молдавию и Карелию.

Ирина Белогородская-Делоне. О жизни в России

https://www.vadim-delaunay.org/about Я познакомился с Вадимом в 1967 году в Институте этнографии АН СССР на вечере поэта и драматурга Юлия Кима. Именно Юлий и свёл меня с Делоне.

21 июня 1968 года я повёз Вадима в Красную Пахру на дачу к Твардовскому, где многолюдно отмечался день рождения Александра Трифоновича, в те годы ещё возглавлявшего «Новый мир». После застолья, когда гости разбрелись по участку, немногословный Твардовский кивнул Вадиму и сказал: „Читай стихи”. Вадик, запинаясь от волнения, прочёл несколько своих стихотворений. Александр Трифонович произнес: „Поэт”, — и величественно удалился. ‹...›

Перед отъездом Вадим заходил к нам с женой прощаться. Он метался по комнате, плакал, читал последние свои стихотворения.

Из воспоминаний Г.Б. Фёдорова

https://www.vadim-delaunay.org/about

А Таня блудит как мартовская кошка, и в разгар бесхлебья середины 90-х бросает меня с двумя детьми на руках: здравствуй, Канада. Осуждать и не подумаю, но даже спустя четверть века мороз по коже: хотела, говорит, я соблазнить твоего Митурича, да Ирину пожалела.

Так вот, Марианна Григорьевна поначалу держала меня за ордынского баскака, но это поначалу. Поняв, что под видом сбора дани лезут в подоплёку, забеспокоилась. Муж после шестого (или седьмого, не суть) по счёту рубца на сердечной мышце, а туда же: немедленно приезжай и гости, сколько душа вместит. Лиле Вьюгиной понравилось бы такое? Указуихе-то? До того Марианну Григорьевну мои наезды достали, что как-то зимой в мороз велела ходить на двор, удобства переклинило, дескать. Ходил как миленький, у Марианны Григорьевны не забалуешь. И это правильно, судя по ученице.

Динара Асанова (1942–1985). Начинала у М.Г. Рошаль-Фёдоровой монтажницей. Вот с кого следовало бы делать жизнь указуям на всамделишную бывальщину — с Динары. Стыковка правды и выдумки — но так, чтобы зритель эти стыки проморгал. Как двадцать пятый кадр, но без проплаченного коварства.

В Сети десятки дублей послужного списка Марианны Григорьевны, низкопробная отсебятина до единого. Не верите Гайве — поверьте Альбиону:

Этим вечером вам представится уникальная возможность встретиться с режиссёром и писательницей, свидетельницей и активной участницей развития отечественного кинематографа времен Эйзенштейна, хрущевской “Оттепели” и брежневского застоя.

Рошаль-Строева Марианна Григорьевна, всего на год старше нашей королевы Елизаветы II, родилась в Москве в творческой семье режиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой.

В 1942 г. поступила на режиссёрский факультет ВГИКa, на время войны эвакуированный в Алма-Ату, Казахстан. Становится ученицей Сергея Эйзенштейна.

Окончив ВГИК в 1948, несколько лет посвящает созданию хроникальных и научно-популярных фильмов. В 1949–1954 годах — режиссёр киностудии «Моснаучфильм» и аспирантка Института истории искусств.

После смерти Сталина появляется возможность снимать художественные картины, и в 1954 году на Мосфильме и Одесской киностудии по рассказу Куприна снимает фильм «Белый пудель».

В общей сложности Марианна

сняла 30 документальных (разрядка моя. —

В.М.) и несколько художественных фильмов.

С 1967 г. занимается журналистикой, литературными переводами, совместно с Г.Б. Федоровым написала роман «Игнач Крест». Член Гильдии кинорежиссёров и Союза писателей России.

С 1991 г. живет и работает в Лондоне.

Анонс живого диалога с Наташей Рубинштейн,

Anglo-Russian culture club.

Видите этот мешочек с биркой? Не ломайте глаза, вот пояснительная записка:

По возвращении в Москву, Сергея Михайлович закончил съёмки второй серии «Ивана Грозного». Он ещё надеялся на успех. Он даже подарил мне 42 прекрасные большие фотографии кадров из фильма в роскошном парчовом бюваре.

На первой фотографии была надпись красными чернилами „Дорогой Маечке в наш общий день рождения. С любовью” и дата — 1945. Однако в Москве его ждал один удар за другим. Мало того, что вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена, а негатив приказано было смыть (только отчаянная смелость Фиры Тобак, монтажёра фильма, помогла спасти одну копию, которую она спрятала у себя дома), Эйзенштейна заставили публично покаяться в том, что он искажал историю, очернял опричников. Его лишили права преподавать во ВГИКе. В результате первый инфаркт. Я в это время снимала свою дипломную работу по мотивам пьесы американских драматургов «Глубокие корни» о дискриминации негров, героев второй Мировой войны, что очень напоминало разгул антисемитизма у нас в те годы. Узнав об этом, Эйзенштейн прислал мне в подарок американскую открытку с изображением улыбающегося негритёнка и надписью „В знак глубоких корней нашей дружбы”.

23 января 1948 года Эйзенштейн плохо себя чувствовал, и мы с мамой приехали поздравить его с днём рождения к нему домой. Сергей Михайлович заранее приготовил для меня подарок — старинную бисерную сумочку, к которой ленточкой была привязана его американская визитная карточка. На ней он написал: „Дорогая сверстница! не в пример учителю никогда не мечите!” Я строго соблюдала его завет и никогда не метала бисер перед свиньями.

М.Г. Рошаль-Строева. Война и эротика в рисунках Эйзенштейна 1923–1948.

Вестник Европы, №25, 2009

Так вот, бисера вразмёт я не видывал до тех самых пор, пока Марианна Григорьевна не уверовала. Не знаю как в молодости, а на излёте жизни Георгий Борисович был мало сказать православный — человек святой жизни, праведник. А любимая (так и называл) — афейка. Если не подтрунивала, и на том спасибо. И вот я нагрянул к ним в очередной раз — родная мать не всякого так встретит. Уверовала. Подробности опускаю, потому что пришла пора объяснить Лондон: чёрная сотня приговорила Г.Б. Фёдорова к смерти. Уже было на врезке, но без важной подробности: стоило афейке уверовать — ангелы-хранители тут как тут. Под видом парней в резиновых сапогах на босу ногу, чтобы мигом скинуть и вмазать пяткой в пятак. И всё бы хорошо, кабы ангелы не отлучались круглые сутки, а соглядатаи притупили бдительность. Пришлось податься в Лондон. Как тот Герцен, который не Копылов.

А в августе 1969 года мы с папой съездили в археологическую экспедицию, и это было здорово!

Но надо сначала пояснить, что это были за археологи. Был такой Георгий Борисович Фёдоров, тогда уже ему было около пятидесяти, а умер он — да будет память его светла! — году в 2000, на девятом или десятом инфаркте. За пару месяцев до его смерти я навещал его в больнице, так что лет тридцать мы поддерживали отношения. Он ещё и писал, и его сборники археологических рассказов около десятка раз выходили в разных издательствах, а сборники были классные!

Они назывались «Дневная поверхность», «Возвращённое имя» и ещё как-то. Может, кто-нибудь помнит? ‹...›

Так вот, Коржавин (или Эмка Мандель, как его неизменно называл Георгий Борисович), был студенческим другом ГБ (так неизменно называли Георгия Борисовича). Именно он открыл длинный счёт тем гонимым, которые находили приют в экспедициях ГБ: как начальник Приднестровско-Молдавской экспедиции, он имел право набирать любых рабочих и специалистов, то есть избавлять массу достойных людей от клейма тунеядцев и увозить их почти на полгода от внимания органов. Можно было работать рабочим, а можно — любой гуманитарий за это брался — лаборантом или архивариусом. Художники-абстракционисты и концептуалисты — строили планы разрезов и вырисовывали находки в профиль и фас. А совсем чудесное чудо я наблюдал в конце августа, когда сезон сворачивался, и к одному ничем не приметному человеку, приехавшему с нами из Москвы, начальники всех раскопов снесли весь найденный массовый костный материал (кучи обломков костей — размерами от 2 до 10 см), и он за полчаса раскидал их в пять кучек по принадлежности — овцы, козы, коровы, олени, бобры. Берёт осколочек размером со спичку, пролежавший в земле 800 лет, вертит его в пальцах, и кладёт в кучку зайцев.

Это было нужно для наведения статистики — чем в основном питались древние тиверцы, одно из славянских племен 11–12 веков, которых открыл ГБ — и потом все кости смели в отвалы, но такую чёткую работу остеолога я видел в первый и последний раз в жизни. А кто он, отчего был гоним, почему провёл весь месяц, работая землекопом — как говорится, ignoramus et ignoramibus (то бишь, не знаю, и никогда не узнáю).

В экспедицию! В экспедицию — и мы приехали из Дубны на Савёловский вокзал с тяжёлыми рюкзаками, взяли такси до дома ГБ, и когда я спросил, далеко ли он, папа твёрдо сказал, что очень далеко. А это был академический дом на Университетском проспекте, между Ленинским и Вавилова, и мимо него я потом проезжал почти каждый день, теперь это почти центр Москвы.

У этого дома стоял грузовик ГАЗ-66, его нагружали ящиками с окованными краями и рюкзаками, суматоха. Грузовик очень интересный: у него кузов под брезентовым навесом открыт спереди, и две или три поперечных доски тоже в передней части кузова, а все грузы навалены сзади. Мы сидим и смотрим вперёд, и ветер бьёт в лица, и до Молдавии три дня такой дороги.

Чем больше я сейчас вписываюсь, тем чётче воспоминания. Едем ещё по Москве, я — большой энтузиаст железных дорог — вижу вдали поезд и тихонько говорю папе: „Смотри, поезд”. И тут же, как будто услыхав, ГБ поворачивается к папе и говорит: „Не экспедиция, а детский сад!”. Я вспыхиваю от обиды, тем большей, что она совершенно заслужена — потому что я понимал в одиннадцать лет, что моя страсть к поездам есть пережиток детскости, атавизм… Как неловко я выдал себя! Какой он издеватель, этот грузный, хотя и симпатичный человек!

А он имел в виду и меня, и несколько студентов, и своего сына Мишку Рошаля (впоследствии художника-нонконформиста, автора “железного занавеса”, снимавшегося у Соловьёва в «Ассе» — занавес снимался, занавес, а не Мишка). Мишке уже 14–15, он абсолютно недоступен для общения с пухлым ребёнком, глазеющим на поезда на горизонте, он едет с подругой ослепительной красоты, на которую я, кажется, всю экспедицию не смею глаз поднять (тем более, что я понимаю обострённым восприятием, что не просто она ему школьная подруга). Мать его — кинорежиссёр, дочь классика советской кинематографии Григория Рошаля (то, что он классик 30-х гг., я знаю, конечно, только из рассказов старших).

Добравшись до Ясной Поляны, мы идём на могилу Толстого (в следующий раз я попадаю туда только в 2003 г.), а ночуем под Орлом, в танковом окопе — их много ещё осталось в тех местах от Курской битвы…

Копылов, Геннадий Герценович (1958–2006). Об археологической экспедиции

с Г.Б. Фёдоровым (неоконченное)

Никогда не спрашивали, где добываю телесное пропитание, а надо бы: подозрительно часто бываю в столице, и свободного времени навалом. Уже не боялись засланных казачков? И Дуганов не сообразил удивиться, с какой стати Молотилов битый месяц баклуши бьёт в Реутове. В челомеевском Реутове! А ведь к Дуганову именно я и был засланный казачок, именно я. Подробности значительно ниже, ибо возвращаюсь к вьюгинскому сайту-визитке.

Рука бойцов колоть устала: Юло Соостер, Александр Годунов, Илья Кабаков, Евгений Клячкин, Геннадий Шпаликов, Вероника Долина, Наталья Медведева, Владимир Высоцкий, Йонас Жямайтис (Витаутас), Алексей Макарович Смирнов. Алексей Макарович матюгами на подземников Жямайтиса крышку гроба разнёс к чёртовой матери, не то Георгий Борисович: рука братской помощи народам Прибалтики, как же, как же, помним, помним.

Внимание: в Лондоне (Рим Николая Васильевича Гоголя, не отрекусь) Георгий Борисович доверил-таки бумаге свои бывальщины о самой жуткой поре молодости, боестолкновениях в Литве. Если уж на мне чуть не каждый вечер обкатывал, что говорить о Юлике или Саше. Но Юлик укатил в Палестину, а Саша, хотя и не повторил судьбу Федотова и Врубеля, но вроде того: Георгий Борисович резко возражал на моё заступничество. Не весьма искреннее, признаться: припозднились мы как-то наверху (пол недавно перебран молдаванами, замечу впрок), так этот Саша до утра бодрил возвратно-поступательными подробностями своих амуров и ужастиками о попытках отравить его и маму, согласно которой он вправе махнуть вслед за Юликом на гораздо более законных основаниях. Никуда не махнул — раз, доктор биологических наук и профессор — два: Георгий Борисович как в воду глядел.

Подначиваю Лилию Васильевну Вьюгину на фёдоровский деебен, давным-давно смекнули догадливые проницатели. Предлагаюсь даже как голос за кадром для раскрытия подлинной причины убытия в Англию. Засвеченные воспоминатели менее осведомлены, сейчас докажу.

В последние годы своей жизни в России я подружился с замечательной семьёй. Глава её, Георгий Борисович Фёдоров, среди своих — ГэБэ, был известным археологом и писателем, автором многих книг, из которых самой популярной была в то время «Дневная поверхность».

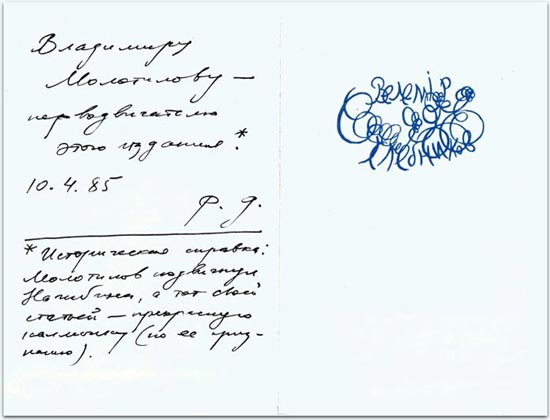

В аннотации к последней прижизненной книге Георгия Борисовича «Басманная больница», вышедшей в 1989 году, когда я уже давно жил в Израиле, говорится: „Доктор исторических наук Георгий Борисович Фёдоров посвятил свою жизнь истории Подунавья и Приднепровья, участвовал в раскопках древнего Новгорода”. Эту книгу он прислал мне с оказией в Иерусалим с трогательной надписью: „Любимому другу Боре Камянову сквозь годы, тысячи километров, границы и всё остальное с неослабевающей любовью”.

ГэБэ был, возможно, первым абсолютно свободным внутренне человеком из всех встреченных мною в жизни. Он брал с собой в экспедиции, на раскопки, гонимых властью знакомых и незнакомых людей, в том числе освободившегося из лагеря Наума Коржавина, опального историка Александра Некрича, диссидентов Илью Габая, Вадима Делоне, Веру Лашкову, что спасало их от преследований по обвинению в тунеядстве. Работал у него одно время землекопом и Саня Тихомиров. ГэБэ дружил с открытыми противниками режима, подписывал письма протеста; на кухне его просторной квартиры недалеко от метро «Академическая» можно было встретить самых разных людей, которых объединяло одно: они были интересны хозяевам, любимы ими и отвечали им взаимностью. ‹...›

Когда я познакомился с этой семьёй, Майя уже оставила работу в кино и занималась переводами: в начале войны Георгий Борисович был тяжело контужен, впоследствии перенес какое-то неправдоподобное количество инфарктов — что-то около десятка, он сам перестал вести им счёт — и в годы моего общения с ним нуждался в постоянном уходе. ‹...›

Георгий Борисович и Майя в начале девяностых годов перебрались в Лондон, куда ГэБэ был приглашён читать лекции студентам. 7 февраля 1993 года он скончался. Майя осталась в Англии, я пытался установить с ней связь, но безуспешно.

Борис Камянов. Из будущей книги // Иерусалимский журнал, №38, 2011. В последние годы Учитель отошёл от активной археологии. Вначале его грубо отстранило от экспедиций московское академическое начальство, затем ушли своими жизненными путями его молдавские ученики ‹...› Учитель много писал уже как профессиональный писатель.

А “гений Алчедара” не исчезал — им был наполнен его дом в Москве, затем в подмосковном Климовске.

И о тех людях, что продолжили экспедицию, ни разу не побывав в ней — друзьях Учителя всех возрастов, — надо писать отдельно, писать очень серьёзно, ибо его дом был подлинным очагом русской культуры весь долгий сезон безвременья и социальной слизи, окутывавшей нашу жизнь.

Последний раз я видел Учителя 15 мая 1990 года — на его дне рождения. Он сидел во главе сколоченного из досок длинного “экспедиционного” стола. Стол был шумным и весьма нетрезвым; несмотря на все ухищрения его жены Майи, Учитель не упустил и свои “пару глотков свободы”.

Ему исполнилось семьдесят три года, за плечами было восемь инфарктов (а может, и десять; Учитель сам сбивался со счёта, припоминая их по годам), инсульты, фронтовая контузия с травмой позвоночника, жестокая почечная болезнь... В тот год Фёдоров отпустил усы. „Зачем это, Учитель?” — воскликнул я, увидев седую и сердитую щёточку под носом. „Стоят ещё монастыри в Гвадалахаре!” — горделиво ответил он, мушкетёрским жестом пытаясь подкрутить кончики этой щёточки. Фраза была из его исторического романа, который в те дни он заканчивал вместе с Майей.

Потом Учитель уехал в Англию — читать лекции. Спустя год я получил от него посылку с книгами великих русских мыслителей, философов, историков, издание которых было немыслимо в СССР. Учитель организовал их издание “там”. Подобные посылки пришли многим.

А потом он умер — от девятого, десятого или одиннадцатого инфаркта. Умер в Англии, и теперь уже никогда не умрёт в России.

Владимир Левин. Дневная поверхность памяти.

Насчёт молдавских учеников ещё будет сказано, вот предварение:

чень просто пронюхали: черезъ нашего крота въ Лондон

ѣ. Заднимъ числомъ нетрудно угадать осв

ѣдомителя. Кимъ Филби до 1949-го находился въ Стамбул

ѣ, а потомъ пере

ѣхалъ въ Вашингтонъ — сей отпадаетъ; Дональдъ Маклейнъ до 1950-го работалъ в Каир

ѣ — отпадаетъ. Остаётся Гай Бёрджессъ, чиновникъ по особымъ порученiямъ Foreign Office, агентъ лондонской резидентуры ИНО НКВД съ 1935 г.

Кима Филби Георгiй Борисовичъ терп

ѣть не могъ за моральную нечистоплотность: воспользовался безпробуднымъ пьянствомъ соотечественника и увёлъ красавицу-жену. Съ досады московскiе друзья вырвали Дональда изъ объятiй Бахуса. Оказалось не такъ и трудно: Бахусъ безъ грудастыхъ подавальщицъ и козлоногихъ виночерпiевъ слабенекъ. Не то что нашъ зелёный змiй, вопреки всему и вся живородящiй неизбежную белочку. Филби остался на бобахъ: изм

ѣнница и новоявл

ѣнный трезвенникъ возсоединились ко всеобщему ликованiю.

И всё это благодаря пережиткамъ общиннаго сознанiя даже у потомственныхъ (Өёдоровъ-дедъ выслужилъ генерала казачьей управы) россiйскихъ дворянъ: въ чопорной Англiи не принято вм

ѣшиваться въ личную жизнь ближняго, а въ Россiи-матушк

ѣ этому предаются по любому поводу и безъ мал

ѣйшаго зазр

ѣнiя сов

ѣсти. „Ваша безцеремонность спасла мн

ѣ жизнь”, — отчеканилъ Дональдъ Дональдовичъ, надписавъ Жор

ѣ Өёдорову «British Foreign Policy since Suez», только что изданную на родин

ѣ.

У нихъ такъ: уличёнъ ещё не значитъ изобличёнъ. Н

ѣтъ приговора суда — н

ѣтъ преступленiя. И управляющiй лорда Маклейна безпрепятственно переводилъ ренту отъ насл

ѣдственнаго шотландскаго пом

ѣстья въ Москву на имя Mарка Петровича Фрейзера, и тотъ получалъ ея въ чекахъ Внешпосылторга.

Вотъ я прикинулъ на ладони в

ѣсъ указаннаго выш

ѣ перла издательскаго вкуса и такта (припечатка мелкимъ кеглемъ „suspected in espionage in favour of USSR”), и предлагаю Георгiю Борисовичу омыть звуковыми волнами твёрдый носитель, благо принадлежности заблаговременно прiобр

ѣтены.

— Давай, — въ сей же часъ соглашается тотъ, и я включаю лентопротягу.

Замри, мгновенье. Надо пояснить, что значитъ заблаговременное прiобр

ѣтенiе: утромъ ходили покупать. На мои, плохого не подумайте. Да ему и не продали бы. Помните дождевикъ, въ которомъ Орестъ Верейскiй засталъ археолога Өёдорова времёнъ хрущёвской оттепели? Горбачёвской перестройке сп

ѣли отходную, а плащъ тотъ же. И беретикъ. Горьковскiй типажъ изъ «На дн

ѣ», откуда у такого деньги. Ни за что не продали бы.

Балагурю въ самомъ приятномъ расположенiи духа, и вотъ почему. Прiобр

ѣли принадлежности звукозаписи, двинулись в обратный путь. Георгiй Борисович впереди, я замыкающiй. Вдругъ тихонько такъ за спиной: простите, это не профессоръ Өёдоровъ? Согласно киваю. А вы его сынъ? Прекращаю дозволенныя р

ѣчи, возвращаюсь къ прибою памяти о твёрдый носитель.

Готово, пров

ѣримъ качество записи. Обратная перемотка, пускъ. И шелестящая тишина: впопыхахъ я перепуталъ запись и стиранiе.

— Это былъ черновикъ, сейчасъ переб

ѣлимъ, — какъ ни в чёмъ не бывало заявляетъ сказитель. Но уже потомки недосчитались кой-какихъ подробностей, какъ то: гонораръ отъ английскаго изданiя авторъ перечислилъ въ фондъ помощи госпиталямъ Вьетнама и мн.др.

Даже самый разс

ѣянный читатель раскусил нехитрый мой — всё-таки Герцена, съ удовольствiемъ уступаю пальму первенства — приёмъ чередовать былое и думы. Думы доморощенные, былое — взаймы и только взаймы. Ну что вы, какъ это безъ отдачи.

В. Молотилов. Валамиръ. Гл. 2. Готөическая Русь

Георгия Борисовича, кстати говоря, однажды посулили запечатлеть не только с покашливаниями, но и с шевелением губ. А потом полный назад: тремор. Непроизвольные подёргивания шейных мышц волею головного мозга: кровоснабжение любой ценой. Но как голос за кадром сойдёте, мол. Ещё бы не отказался: недоверие к его умению собрать волю в кулак выводило Фёдорова из себя. Но вы не забывайте эти раздутые слёзные мешки у переносицы: во время съёмки он сощуривался в монгола, чтобы казаться благообразнее. Но вот Георгий Борисович сощурился в монгола, а толку-то: непроизвольное постукивание зубов. Говорит, говорит — и клац челюсть о челюсть. Страшновато с непривычки.

А теперь черёд молдаван, обязанных всей своей археологией доктору исторических наук Г.Б. Фёдорову.

ёдоров Г.Б. из анналов молдавской археологии стёрт не указующим окриком, а тихой сапой. Провокатор, фальсификатор и тому подобные приятности вдогонку. Марк Ткачук (род. 1966) мэтра на раскопе не застал, но вскочил-таки в уходящий поезд: подпольщики-фёдоровцы свели юношу с основоположником, зачинателем, первопроходцем, добрым гением и всё такое. Молодёжи вокруг Георгия Борисовича всегда было хоть отбавляй, но дух веет, где хочет: сегодня “евангелие от Марка” — лучшее curriculum vitae моего незабвенного друга. ‹...›

Евангелист Марк преувеличивает: совместная с Л.Л. Полевым «Археология Румынии» увидела свет ещё до разгона Прутско-Днестровской экспедиции. Относительно дальнейшего соавторства — да, имело место быть.

Георгий Борисович постоянно жил на даче, и вот я приехал погостить. Просторная мансарда с отоплением от газового котла, голубая мечта Рудольфа и Мими. Встаю по привычке в пять утра, хозяева спят до девяти. Как бы не разбудить. Ступаю по одной половице. По одной, по двум, по трём. Не скрипят. Чудеса. Дача видала виды, котёл наддаёт жару — положено рассохнуться полу. За обедом (бессолевой рыбный супчик и макароны с таком) Георгий Борисович спрашивает:

— Хотите (так и не перешёл на ты) выпить, Володя? Есть бутылочка молдавского вина.

Отказываюсь, конечно. Ему же нельзя ни под каким видом, а я, чего доброго, войду во вкус.

— Да, славные ребята молдаване. Привозят статью: поправьте перед отправкой в печать. Читаю — да её заново надо писать. А у меня наверху пол рассохся. И вот они пол перебирают, а я статью. Славные ребята.

«Археология Румынии» стояла на книжной полке в гостиной обложкой вперёд (рядом был задорный снимок молодого Кима в тельняшке, вот и запомнилась), а «Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э.» затерялось в сплотке корешков. Главная книга не того Георгия Фёдорова, что печатается в «Детской литературе», а столпа отечественной археологии. 300 страниц убористой печати, 100 страниц иллюстраций.

В. Молотилов. Валамиръ. Гл. 4. Вѣци Трояни

Кое-какие фёдоровские бывальщины ушли в свободный доступ на Хлебникова поле, но руку братской помощи народам Прибалтики у меня заслушали с концами. Не велика беда: пронзительные рассказы Георгия Борисовича не только изданы в Англии, но и украшают мировую Сеть иждивением Владимира Владимировича Шахиджаняна (род. 1940), приёмного сына Григория Львовича Рошаля.

Не поручусь, но это признание Фёдорова в печать, кажется, не просочилось:

— В стычках с литовскими партизанами я не только стрелял поверх голов (иначе трибунал), а прямо хотел, чтобы меня убили.

Ба, Лилия Васильевна Вьюгина родом из Литвы, некоренная приблуда. Понятненько. Исконной туземке так объёмно лесных батьев не выяснить: хочется (борцы за свободу) и колется (зверства над мирняком). То самое отрицание отрицания, то самое. Пока ищу в оглавлении «Брусчатки» нужный рассказ и припоминаю, в каком номере «Даугавы» впервые напечатали фёдоровского «Дезертира», доложу-ка человечеству пренеприятную для себя лично подробность последней встречи Георгия Борисовича Фёдорова (1917–1993) и Наума Моисеевича Коржавина (1925–2018).

Фёдоровский Эмка (восемь лет разницы, уменьшительное уместно) решился-таки продышаться родимым осинничком (не намёк) после самоизгнания. При чём здесь Шемякин и белы руки Собчака, не говорите глупостей. Михаила Михайловича Шемякина (род. 1943) о ту каменюгу на распутье самую малость не размозжили: самолёт в Париж, психушка или мордовские лагеря; Эмка же убоялся ссыльно-поселенчества на повтор и убыл добровольно. И вот он совершает мягкую посадку в Перестрочёвье — перестроечно-горбачёвской химере, где старые писарчуки строчат новые правила жизни, а зелёная молодёжь клюёт с руки академика Сахарова «Один день Ивана Денисовича» и тому подобные зёрна и перлы. Бешеный успех у просвещённой прослойки московского бекона, чего гость ну никак не ожидал, ну никак. А вот скупая слеза старинного друга (загодя и весьма кстати вытвердил эмкины стихи: обыск, изъятие, Караганда) Жоры Фёдорова подразумевалась. Так оно и вышло. А потом прохладное прощай. Разрывом не назову, но близенько. Разрыв шаблона. Когнитивный диссонанс? ещё не хватало, за такое Велимир Хлебников даже не накостыляет, а уморщит.

Как узнал? Очень просто узнал: Георгий Борисович сообщает о видах на приезд друга первой молодости, пишу мадригал, но возникаю в Климовске с опозданием: Эмка (следуют подробности бешеного успеха у просвещённой прослойки московского бекона) днями убыл восвояси. Так перешлите ему, говорю. А ну, дайте. Читает, меняется в лице и говорит: нет уж.

Что за притча. Допытываюсь у Марианны Григорьевны, пока у отказника адмиральский час. Прямо, говорит, сцепились. И чем же, любопытствую, вызвано. Литвой, отвечает. Жора было ликовать, Эмка в ответ: непоправимая ошибка. Ещё, дескать, намотают сопли на кулак. Тоже мне, пророк!

А сама в 1947 году сняла фильм об отважной литовской партизанке, Герое Советского Союза Марите Мельникайте, но я вам этого не говорил.

Ага, нашёл-таки. Дополненное переиздание всё того же «Дезертира», что и в перестроечной «Даугаве».

средних и малых литовских городах (во временной столице Каунасе мне тогда побывать не довелось) поражало неслыханное для нас количество магазинов и лавочек всех видов и ассортиментов, кафе, ресторанов и т.д. Первые этажи на ряде улиц целиком состояли из магазинов (на вторых этажах часто жили хозяева). Продукты были необычайно свежи, разнообразны, вкусны, неправдоподобно дёшевы. Особенно привлекательно выглядели мясные магазины «Майстас», стены которых изнутри были сплошь покрыты белым кафелем, и магазины эти ломились от всех видов мяса — от фасованного до целых, висящих на крюках туш, ветчин, колбас, других мясных изделий, свежайших или копчёных птиц. Удивительно разнообразны были и, так сказать, промтовары, как литовские, так и импортные из многих стран.

Неодинаковость и многообразие товаров в разных магазинах делало их особенно манящими и даже таинственными. Теперь о ценах. Мне они показались неправдоподобно низкими. В Литве в обращении были литы, состоящие из 100 центов, в Латвии — латы, состоящие из 100 сантимов. Лат и лит считались равноценными нашему рублю. Так вот, у нас сливочное масло стоило 26 рублей за килограмм, а в Литве — 2 лита за фунт (4 руб. 50 коп. за кг). Костюм из местной ткани стоил 30–40 лит, из английской — 70. Цены на одни и те же продукты и товары варьировались в различных магазинах. Например, в больших магазинах, со стеклянными витринами до пола, цены были несколько выше, зато в маленьких можно было найти совершенно неожиданные, диковинные товары.

Там цены были пониже, да ещё можно было поторговаться, выпить кружку превосходного литовского пива или чашку кофе, поболтать с хозяином, а если надо, то и свести знакомство с вполне доступными девушками.

Ну, а зарплата? Крестьяне вообще мало что покупали, и на это, а также, чтобы при желании провести субботний вечер, ночь и воскресенье в городе — денег им вполне хватало. Квалифицированный рабочий получал в среднем 400 лит в месяц. Все остальные цены и соотношение их с доходами и зарплатой были соответствующими.

Части Красной армии, вошедшие в Литву и Латвию (в Латвии я побывал в Риге и Даугавпилсе) местные жители встречали в основном очень хорошо, тем более, что наши солдаты, находившиеся на советских военных базах с конца 1939 года в трёх прибалтийских государствах, в соответствии с навязанными Сталиным пактами о дружбе и взаимопомощи, ничего особенно плохого не делали, да и в большинстве были полностью изолированы от местного населения.

Так что, когда в июне 1940 года пришли мы, чтобы установить в Прибалтике советскую власть, нас встретили даже радостно. Над Литвой и другими прибалтийскими государствами нависла гитлеровская Германия, наглая, бесцеремонная во всём. Так, например, когда Гитлеру что-то не понравилось, он разорвал экономические отношения с Литвой. Произошло страшное затоваривание: Литва поставляла Германии много продовольствия. И вот какое-то время в городах рабочим и служащим пришлось часть зарплаты выдавать, к их ужасу, копчёными гусями. Так что нас встретили хорошо и с надеждой на избавление от угрозы со стороны национал-социалистической Германии. Этому особенно способствовала передача Литве её древней столицы — Вильнюса и округа, входивших после первой мировой войны в Польшу, а после раздела её Гитлером и Сталиным в сентябре 1939 года отошедших к СССР.

Но вскоре энтузиазм у литовцев поубавился. Германия ещё в марте 1939 года захватила Клайпеду — по существу, единственный порт Литвы на Балтийском море — а также Клайпедский край. Гитлеровцы тут же нарекли Клайпеду на старонемецкий лад — Мемельсбург — и ввели там свои порядки. Здесь между СССР и Германией проходила не граница, а демаркационная линия, на которой происходили различные драматические события. Довольно длительное время немецкие и советские солдаты находились тут в тесном и дружественном контакте, прерванном, впрочем, очень резко и заменившимся открытой враждой. Довелось и мне послужить там, но это особый рассказ.

Очень топорно и нагло был сработан захват Литвы Советским Союзом. 15 июня 1940 года вторглись сюда советские войска. Оккупационные власти разогнали законный литовский сейм. Срочно, без всяких выборов, создали новый из послушных нашим властям людей. Марионеточный “сейм” проголосовал за присоединение к СССР. Президенту Литовской республики Антанасу Сметоне предъявили ультиматум, требуя утверждения этого “решения”, и дали ему на размышления всего несколько часов. Ребята-танкисты говорили мне, что в сад президентского дворца прямо по цветочным клумбам был под окна Сметоны введён советский танк. Водитель его время от времени заводил мотор, чтобы „прочистить президенту мозги”, как выразился рассказчик.

Литовскую армию наши части разоружили моментально, большинство офицеров арестовали, и они потом сгинули. Это была маленькая 25-тысячная армия (да откуда взяться большой — население 2 млн 300 тысяч человек), предназначенная для почётных караулов ‹...› Разоружая, мы не встречали сопротивления, только сами удивленно таращились на знакомые только по кино и театру погоны и множество больших медных пуговиц, сверкающих на амуниции.

Литовцы сначала радовались: Германия больше им не угрожала, они получили свою историческую столицу — Вильнюс, в 1940 году Гитлер вернул (уже Литовской ССР) и Клайпеду. Граница между СССР и Литвой продолжала оставаться закрытой для всех, не имеющих специальных пропусков, так что грабеж был относительно ограничен. В Литве хождение имели только литовские литы и центы. Цены хотя и поднялись, но не слишком высоко. Потом пришла растерянность — многие советские солдаты и командиры вели себя разнузданно.

А вскоре растерянность уступила место другим чувствам. НКВД начало аресты ксёндзов и вообще уважаемых людей (ходили слухи об их расстрелах). Всё большее количество жителей Вильнюса и других литовцев арестовывали, ссылали в Сибирь, бросали в концлагеря и тюрьмы. Многие хутора беспощадно уничтожали: засыпали колодцы, рубили яблони, растаскивали баграми строения… приучайтесь, дескать, жить в коллективах — пока хотя бы по деревням.

А 13 ноября 1940 года стал одним из самых чёрных дней в жизни Литвы. В этот день наряду с литовскими деньгами (их вскоре вообще изъяли из обращения) получили право хождения и советские. До того наши командиры получали в литах только небольшую часть жалованья. Остальное — в рублях — шло на сберкнижки.

Денег там скопилось немало. Началась безумная вакханалия. Я возненавидел тогда наших командирских жён, “боевых подруг”, как их напыщенно официально именовали. Вечно озлобленные пренебрежительным отношением жён командиров, имевших более высокие звания, чем их мужья, издёрганные частыми передислокациями, убогостью армейской жизни, в которой им оставалось только дрожать за судьбу мужей, стирать, готовить, в самодеятельных хорах фальшиво и безголосо прославлять великого Сталина и мудрую партию большевиков да заводить скотские романы с другими командирами, а с опаской даже и с солдатами, — они, наконец, получили свой шанс. И не упустили его. Сняв деньги со сберкнижек, эти стаи хищниц кинулись по магазинам. Они хватали всё, что попадётся, и в огромных количествах.

Растерявшиеся хозяева магазинов переходили от радости (оборот рос) к отчаянию — всё исчезало молниеносно. Советских покупателей, а тем паче покупательниц, стремительное повышение цен ничуть не смущало и не останавливало. Как раз в тот день я получил увольнительную. Из любопытства зашёл в ювелирный магазин. Толстая рыжая жена начальника штаба полка властно приказывала продавцу завернуть все украшения, лежавшие под стеклом на прилавке. Когда тот было замялся — пригрозила комендантским патрулём. Вне себя, я выскочил из магазина.

К концу дня Литва была разорена. Цены на многие продукты поднялись в несколько раз, а на другие товары — даже в несколько десятков раз. Но и это не спасло большинство торговцев от банкротства. ‹...›

Но главное всё же заключалось не в этом, а в геометрической прогрессии нараставших репрессий. Стерпеть их твёрдая в своей вере, не потерявшая человеческого достоинства Литва не могла и не хотела. Народ восстал — прежде всего крестьянство, а оно составляло более 80 процентов населения Литвы. Чувство справедливости и собственного достоинства людей, владевших землёй и на ней работающих, заставило крестьян, в особенности хуторян, взяться за оружие.

Прав был Петр Аркадьевич Столыпин, когда делал ставку на хуторян в своих планах реформ в России. Прав был, со своей точки зрения, и наш “великий кормчий”, когда, едва достигнув единовластия, он первый уничтожающий, сокрушительный удар обрушил именно на крестьянство…

Аресты населения и т.д. в Литве совершали не мы — не армия. Это делали войска и оперативники НКВД. Мы служили резервным прикрытием. Всё чаще не успевали наши славные чекисты ворваться в дом ксёндза или окружить хутор, как начинали греметь выстрелы. Из леса появлялись защитники, часто в деревянных башмаках-клумпасах и в соломенных шляпах, украшенных вечнозелёным цветком — рутой, которая стала их символом. Тут происходило нечто вроде шахматной рокировки. Доблестные чекисты отступали, а мы выдвигались вперёд и ввязывались в бой с партизанами. Господи, сколько раз я хотел быть убитым в этих перестрелках! Конечно, если бы я сам не стрелял, то об этом непременно донесли бы, и меня тут же расстреляли чекисты, а от их рук умирать очень уж не хотелось. Могли отправить и в штрафной батальон — та же смерть, только более растянутая и мучительная. Вот только не целился я в людей ни разу. Такие стычки становились всё чаше, не раз сопровождаясь многокилометровыми бросками по лесам и болотам.

Георгий Борисович Фёдоров. Дезертир // Брусчатка. Лондон. 1997.

Из Лондона вскоре по приезде Георгий Борисович отправил на Гайву полупудовую посылку с антисоветчиной. Красный террор, советская номенклатура и тому подобное. Не в коня корм, и замнём этот разговор.

Да, вот ещё: Марианна Григорьевна прислала газету с заметкой. Сообщаю о последствиях.

30 марта 2018.

Я имел счастье дружить с Г.Б. Фёдоровым. Как Вы знаете, незадолго до кончины он с женой уехал в Лондон, где и похоронен. Уже после смерти мужа Марианна Григорьевна переслала мне газету с Вашей заметкой «Дорогой наш ГэБэ».

Однако выйти на неё никак не получалется. Вот и вчера получил от В. Шахиджаняна (вырос в семье её родителей) весточку: звоню и звоню в Лондон, но трубку никто не берёт. При этом пишет в своём блоге, что Марианна сейчас гостит у дочери в Израиле.

Дочь в Израиле зовут Dvora Roshal. Как-то Марианна Григорьевна поручила мне переслать ей письмо. Не поручусь, но вроде бы в Хайфу.

15 мая прошлого года Георгию Борисовичу исполнилось 100 лет. Достойно отметить на сайте (www.ka2.ru) не удалось: в марте слегла моя мама, до сих пор я у неё сиделка. Но льщу себя надеждой устроить тарарам задним числом.

В числе прочего, для этого нужно разрешение Марианны Григорьевны на переиздание её повестушки «КГБ и археология» (https://www.proza.ru/2011/05/12/891), переложения на бумагу бывальщин мужа.

Если у Вас есть выходы на Лондон или на Веру Георгиевну, дайте знать.

Молчанием не обидите.

Юлий Ким (род. 1936) воспользовался моей смиренной сговорчивостью, тогда как Владимир Владимирович Шахиджанян, да продлятся дни его, вскоре сдался, сообщил позывные сводной сестры. Но переиздание документальной повести «КГБ и археология» — враки во благо: мой карман оттягивали неведомые человечеству «Вредная химера» и «Психология рабства» — фёдоровский самиздат середины 80-х, включая три толстенных скоросшивателя отстуканной этими вот перстами «Басманной больницы». Делается так: Георгий Борисович вверяет рукопись, набиваю через две копирки, бледнейшую оставляю для самостоятельного предусмотрения («Психология рабства» подвисла, никак не соберусь) и — бегом на почту, если поездку в Климовск подстроить не удалось. Почему такое доверие? Потому что потому.

| Сопутствующие обстоятельства | | |

| Г.Б. Фёдорову | |

| 1 | 7 | |

| Колёса глаз совы. | На заседании правления Союза |

| А крылья носа | Предложено, пока не поздно, |

| С клёкотом пикассовым | Покаяться — и в общий кузов, |

| Искали лба-утёса. | Не то | |

| Это поминки | Как дòлжно будет воздано. |

| По Браку, Леже, Метценже и Вламинку. | Кончай с развесистою клюквой, |

| 2 | Сбрей патлы, воссияй благим нулём! |

| Опять рагу из таракана, | И на все пуговицы правильный |

| Сэр в лавочке не верит в долг, | Басина хрюковый |

| Нельзя на паперть к англиканам: | Как в лужу пёрнул: |

| Нелепый Лондон городок! | — А проверим-ка его рублём. | |

| 3 | 8 |

| Лазурь — противнейшая краска, | Учил Конфуций: так и так протянем ноги.* |

| Тьфу на берлинскую лазурь. | Доказано, в пост мухи не стареют. |

| Ура! Тевтон снимает каску | Ценим он знатоками, пусть немногими, |

| И ноги якобы разул. | И чтобы не помог еврей еврею? |

| 4 | Но тàк |

| Что ни мазилка — частный пристав, | Печать отверженности |

| Оплот себе подобных скряг. | Чётка, |

| Надрыв миланских футуристов | Тàк фиолетова была в те дни, |

| Сбивается на сытый кряк. | Что и друзья, и дядюшка, и тётка, |

| 5 | Что разом отвернулись все они. |

| — Домой! В разруху так в разруху. | И только умница золотосердый Вовси, |

| До встечи, Хаим. Никаких прощай. | Известный более как Соломон Михоэлс, |

| В своём уме. На воблу и макуху. | Играть не стал в “мы-не-знакомы-вовсе”, |

| Подумаешь, морковный чай. | Не выронил очки с глазами в тазик, моясь. |

| Домой! в бродило, в самый кипень! | 9 |

| Ну почему на шабаш к ведьмакам? | Он рано умер. Дать ему сто лет — и это мало. |

| За русский бунт мы таки выпьем. | Такому бы творить века веков. |

| Бессмысленный? Не каркай. Ну, пока. | Недавно я бродил по выставке, |

| 6 | Где суете и шуму |

| Марке одобрил: | Был противопоставлен |

| — Здесь не навонял чиновник. | Шелест |

| И у товарища из ВОКСа расцвели глаза. | Подносимых мной венков. |

| Марке одобрил: | |

| — Здесь не красный дурачьёвник, | 1982, 1991 | |

| Я потрясён. Матиссу б показать... | |

| Сотрудник Общества культурных связей с заграницей | |

| Поёжился: | |

| — Месье Марке, становится свежо. | |

| Через три года снег стучал в его зеницы: |

| Связными занялся нарком Ежов. | |

————————

* — А если бы, — спросил Цзыгун, — пришлось вдруг ещё от чего-то отказаться, так от чего в первую очередь?

— От пищи, — сказал Учитель. — Ведь издревле повелось, что люди так и так умирают. А вот когда народ не доверяет — государству не устоять.

Луньюй. Из гл. XII.

————————

| Чердынь | |

| | |

| Овидий опорочил Томы, | О Томах, где трусов купальных купы, |

| Знаток устроил суд над ним. | Не знает Кама, где медузы из коры. |

| Дороже истина, стоим на том мы. | — Как, бишь, его ... еврейчик щуплый ... |

| Я вижу не столпы, но пни. | Он выпал из окна — и взяли в топоры! |

| | |

| О Томах и о Мандельштаме, | Не плюй в колодец и в отдушину изгоя, |

| О роке, что сильней богов, | Шлёт Август или горец — всё равно. |

| Нашевели во мне листами, | Да, море было море гноя, |

| Растение болиголов. | И в Томах желчь, а не вино. |

| | |

| Ввезли безвременник на Каму, | Ты прав, ромей. Но Мандельштаму, |

| Воткнули в ледяной песок. | Когда в степи уже дышать нельзя, |

| Так, говоришь, не имут сраму? | Подумалось: перенестись на Каму... |

| Три года срок, чтобы иссох. | О ней, о Каме, написал: „Уж лучше б вынес я...” |

| | |

| | 1986, Климовск |

Всё то же окаменевшее дерьмо, нарыл вот приспособить в наглядные пособия. Но Маяковского строкой не шибануло, да? Тогда чем.

Тогда наволочкой. Которая видала виды и головы, а Марианне Григорьевне ночных гостей ввек не обстирать. Именно тогда велела ходить в будочку на двор. И не только, сейчас нажалуюсь.

Недавно я без всякого удовольствия признался, что лет до сорока не знал ни строки Осипа Эмильевича Мандельштама. Преувеличение на восемь лет, судя по «Чердыни». Дело было так. Вот я понаехал тут, и Георгий Борисович пользуется случаем расширить мой кругозор: парижский сборник Вадима Делоне с дарственной Иры Белогородской. Не вздумайте переписать или проболтаться (см. разрядку в отрывке из повести «Портреты в колючей раме»). Не очень-то и хотелось, отвечаю внутренним голосом, а в ответ на шемякинские укоризны с уклоном в мордобой (см. парный снимок 1977 года) коварно вопрошаю: какого мнения о Делакруа был Энгр? Написано пьяной метлой. Но говорю так даже не в пространство, а тем же внутренним голосом.

Не получив даже намёка на одобрение, Георгий Борисович идёт ва-банк: мюнхенский двухтомник Осипа Эмильевича. Переснятый, разумеется. Я этот кирпич утаскиваю наверх и прячу от нескромных взоров под подушкой с той самой наволочкой, смрад которой призван меня отпугнуть. Не на того напала. Через неделю запускаю руку — кирпича нет как нет. Последнее китайское предупреждение хозяйки: сматывай удочки, дружок. И я откланиваюсь, так и не добравшись до мандельштамовской прозы.

Но «Чердынь» уже не только сложилась в голове, но и отстукана через копирку, см. выходные данные. На росстани дарю верхний оттиск. И слышу такое, что волосы дыбом: проза Мандельштама лучше его стихов. Как сговорились они с Нагибиным: Лермонтов — основоположник русского рассказа. И ни гу-гу про «Мцыри». Фёдоровы-Рошали, кстати говоря, проживали в дачном посёлке по улице Лермонтова, а предисловие к «Возвращённому имени» написал всё тот же Нагибин, сосед Твардовского (вспоминаем благословение Вадика на изящную словесность) по Красной Пахре. И эти странные сближения Нагибина с Фёдоровым повелись ещё со времён Беллы.

Я чувствую, я всегда чувствую, когда меня хотят расколоть. И принимаю меры. Алла пыталась угадать, чем пахнет продолжение знакомства со мной. Налицо новая ступень человеческих отношений: уже не переписка, а личная встреча. Как-то себя поведу. В смысле борзых щенков, да. Взяток не берём, а вот щенками — премного благодарны. Содействие в становлении молодого писателя, вот именно.

Вообще-то следует знать, как я принимаю чью-либо помощь. Никак, если не бегут впереди паровоза. То есть угадывают малейшее моё желание. Если не хватает ума угадать, всё делаю сам. Аминь.

Алла казалась квёлой, мягко говоря. Принесла кофе и села напротив, мямлит пустяки. Я то же самое. То есть оба выжидаем удобный миг, когда собеседник подставится. Подставилась Алла. Куда ей против подпольщиков с детства. Слушайте, как выдала себя: „Юрий Маркович много помогает начинающим”. Стремительный ответ: „Это не наш случай”. Обмен улыбками. И тут звонок в дверь: сам.

‹...› даже мебель в белых чехлах. Напыльники на всём, кроме трёх кресел и столика в прихожей. Алла — это вам не Белла.

Про эту распустёху рассказывал мне Георгий Борисович Фёдоров такую байку. Привозим Беллу на Черняховского, а Юры дома нет. Хвать — и ключа нет. Пробуем открыть своими. Пока пробуем, Белла сидит и курит на ступеньках. Покурила и говорит: „Да-а-а. Города-то вы открываете, а дверь открыть вам слабó”.

Доктор наук, археолог Фёдоров. Ну и что доктор наук, всё равно заело. Чего только нет в бардачке: ракетница обязательно. И тому подобное для земляных работ. Запалы от тротиловых шашек, например. И замка больше нет, прошу к нашему шалашу.

В. Молотилов. Веха. Гл. 3. Юрий Маркович

О Юрии Марковиче Нагибине (Фрумкине) писать да писать, кабы не Наум Коржавин (Мандель): как там эмкины грехи молодости, покрытые Георгием Борисовичем Фёдоровым (Өёдоровымъ) корой головного мозга, дабы не изъяли при обыске? А так: иной грех шибает не Багрицким, а (внимание, дальше ужас какой-то) Гумилёвым. Все до единого издания которого Жорой Фёдоровым приобретены. И, со всеми ятями и запятыми, покрыты всё той же корой головного мозга. А Гутенберг изнывает от нетерпения пойти в скупку по случаю свадебного путешествия Жоры Фёдорова и Майи Рошаль (Юрий Маркович называл её только так).

Торгового предприятия Жоры не понять ни Харджиеву, ни Парнису, ни даже мне. Почему ни даже мне? Потому что Май Митурич однажды сказал эдак невзначай: от книг нужно избавляться, Володя. А как же совместное с Г.Б. Фёдоровым издание «Илиады» Гомера, только что мне надписанное? подумалось впришиб. Отдельный разговор, замнём.

Так вот, согласие правообладателя на «Вредную химеру» я получил. Слышимость как телица аргентинская, но дорог перевоз: поиски карандаша, переспрашивание позывных сайта — и лимит исчерпан, обрыв связи.

Итак, на январь 2019-го бледный оттиск «Вредной химеры» пылился в моём шкафу тридцать лет и три года. Ни разу не перечитывал. Зачем. Разбудите ночью — поддержу разговор: тайной войной принято называть шпионаж, а Г.Б. Фёдоров братает с ним потаённую борьбу во имя исторической справедливости. Возможно, Г.Б. Фёдоров ближе к истине. Насколько. На «Тайную историю» Прокопия Кесарийского. Да разве этим истина не достигнута? Нет. И завалюсь храпеть дальше. ‹...›

И ещё: тратить время жизни на «Вредную химеру» я предполагал исключительно ради памяти о друге.

Выправить, вывесить — и выкинуть из головы.

И вдруг целый день ушёл только на вводную картинку. Зачем эти жертвы. А вот.

* * *

На исторический факультет МГУ ровесник Октября Жора Фёдоров поступил в 1935 году. Врождённая склонность счастливо совпала с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» от 16 мая 1934 года, которое предписывало незамедлительно восстановить исторические факультеты Московского и Ленинградского университетов. Жориным однокурсникам довелось застать на ИФ МГУ его первого декана, презренного наймита иностранных разведок Григория Самойловича Фридлянда (1897–1937) и матёрого саботажника Петра Фёдоровича Преображенского (1894–1941). Наймита расстреляли сразу, а саботажника спустя четыре года лагерей: если враг не сдаётся, его уничтожают.

Странным образом пресечение преступной деятельности этих шакалов от науки совпало с выходом в свет первого номера журнала «Вестник Древней истории».

Жорин папа, член РСДРП с 1905 года, работал заместителем директора Партиздата, поэтому на излёте 1938-го в семейной библиотеке стояли рядышком все четыре тома ВДИ (в 1937 г. вышел единственный, далее строго по четыре в год). Из каждого торчали закладки. Дело рук Фёдорова-младшего, у главы семейства едва хватало времени на передовицы. Ждали пятого тома.

Дальше можно не нагнетать: в качестве приложения (с. 273–356) там оказался русский перевод «Arcana Historia» Прокопия Кесарийского. В следующем году ВДИ порадовал читателя новым свидетельством незаурядного дарования византийского историографа — в отличие от предыдущего образчика, бесспорного с любой точки зрения: «О постройках».

Жорин папа окончил Санкт-Петербургский университет и даже какое-то время совмещал подпольную борьбу с преподаванием латыни, но к делу это относится не весьма. Речь о гимназическом курсе обучения. С незапамятных времён история была в нём обязательным предметом — раз, Закон Божий — два. Нечего и говорить, что заместитель директора Партиздата имел отчётливое понятие о гражданской и церковной ипостасях объекта нападок Прокопия: юристы до небес превозносят свод законов Юстиниана, православные празднуют память святого императора и его царственной супруги.

При этом в святцах чёрным по белому: сильная половина святой пары — славянское отродье: святой Юстиниан, император Византии, был славянин: он родился в селении Вердяне, близ города Средца, в нынешней Болгарии. Его дядя Юстин, уроженец тех же Вердян, пешком в одном тулупе пришёл в Константинополь. Здесь он, благодаря своим природным дарованиям, не только возвысился, но и сделался даже императором. В Константинополь он перевёл вслед за собой из Вердян свою жену Лупкиню с её сестрой Бегляницею, матерью Управды. Этот Управда, по смерти Юстина, и занял византийский императорский престол под именем Юстиниан. ‹...›

Произведение Г.Б. Фёдорова имеет полное право произрастать на Хлебникова поле: любой мало-мальски сведущий его посетитель знает, что В. Хлебников страшно гордился происхождением святого императора — раз, дорожил тайным братством законодателей — два. ‹...›

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709) вместил бурную жизнь Феодоры в одно предложение. Коротко и ясно: распутную молодость искупила непорочным дожитием после раскаяния. Христос, кстати говоря, пришёл спасти отнюдь не праведников, даже обидно за тихонь и чистюплюев. Рассказ Прокопия о детстве, отрочестве и юности будущей императрицы — порнография в полном смысле слова, извращённые виды соития перечислены едва ли не все. Узнаём, например, что Феодора, пока не достигла половозрелости, в самые горячие минуты умудрялась сохранять девственность.

Отомстила, разумеется: одним из эдиктов её супруг повелел принародно оскоплять доказанных мужеложцев, и кровь лилась рекой. ‹...›

От Прокопия же узнаём, где Феодора возродилась к новой жизни: Египет. Сразу на память приходит Мария Египетская, и точно: в той же самой Александрии угораздило выслушать проповедь истинного подвижника (называют александрийского папу Тимофея IV) Христа ради. Глагол возжёг сердце блудницы, и она оставила богомерзкое ремесло. В Царьград вернулась уже не продажная тварь, но добропорядочная пряха (римские матроны коротали досуг исключительно прядением шерсти).

Познал Юстинан Феодору до убытия красотки в Египет или духу не хватило — темна вода во облацех, но влюблён был ещё с тех пор. И вот она перед ним вновь. То же изящество и остроумие, но уже недоступна ни-ко-му. ‹...›

Чрезвычайно рискованное предприятие такой брак. За тылы Родиона Раскольникова и Владимира Ивановича Симонсона можно не беспокоиться: Соня торговала собой малых детушек ради, Катюшу довело до борделя преступное легкомыслие Нехлюдова. А если угораздит жениться на шлюхе по призванию? ‹...›

Итак, Юстиниан-вероучитель. Кое-кто у нас порой пеняет императору Петру Великому за вмешательство в дела церкви. Возможно, не стоило упразднять патриарха, но Духовный Регламент 1721 года — рачок-бокоплав рядом с кашалотом нормативного вероисповедания Юстиниана.

Наибольшей по объёму и самой насыщенной по содержанию признаётся новелла CXXXIII «О различных церковных вопросах» (546 г.). Все сорок четыре её главы достаточно любопытны для воцерковленных мирян, а ведь это лишь краткая сводка предыдущих предписаний, о чём уведомляется в преамбуле. ‹...›

Буде мне позволено высказать личное мнение, без малейшего сомнения заявлю, что глава XLIV согласована с Феодорой, да и кое-какие из предыдущих она поправила. Устно, разумеется: едва ли шлюха из борделя владела пером в достаточной для законотворчества степени — раз, во время создания новеллы СХХIII её поедала раковая опухоль — два.

Императрица почила во Господе спустя два года, царственный супруг пережил её на семнадцать лет. Воздерживаясь от переедания, разумеется. И в постели не залёживался по-прежнему. Вдовствуя при этом непорочно, как того требовал от диаконисс. ‹...›

Обнародование статьи Г.Б. Фёдорова согласовано с его супругой, Марианной Григорьевной Рошаль-Фёдоровой (род. 1925). Позвольте не распространяться, чего стоило раздобыть её позывные, ибо закругляюсь. Напоследок пара замечаний.

Первое: чета Фёдоровых была и остаётся для меня образцом просвещённого равноправия супругов. В молодости я пробовал им подражать, и потерял жену. Но вторую выбирал себе под стать, не Галатею. На старости лет пытается пресечь мои уклонения от православия. Открыто сочувствую несторианам, учение Фёдора из Мопсуестии не кажется мне ложным, а вот Кирилла Александрийского не переношу. Солоно покажется на Страшном Суде, но сердцу не прикажешь.

Замечание второе: Георгий Борисович Фёдоров задумал поделиться с читателем полученными в молодости знаниями на излёте 60-х годов прошлого века. «Тайную историю» отнюдь не спешили переиздавать, только в 1993-м приписываемое Прокопию сочинение вышло приемлемым тиражом, но речь не об этом: Георгий Борисович времён «Вредной химеры» ещё не уверовал.

Мы познакомились зимой 1983-го, и это был образцовый христианин. Тогда ему исполнилось 65, сейчас мне 64. Но другого, кто бы так истово строил жизнь по Нагорной проповеди Спасителя, пока не встретил.

Придётся нарушить распорядок действа: замечание третье.

Святые — наши небесные заступники. Кому и когда молиться, знает любая бабушка-прихожанка. Позвольте внести свои семь копеек.

К лику святых причислены императоры Константин I, Феодосий I, Феодосий Юнейший и Юстиниан I. Понятия не имею, о чём просить первых трёх. Но хорошо знаю, чем докучать святому Юстиниану и его супруге.

Вы сами или кто-то из ваших близких полюбил девушку не самых строгих правил. Полюбил, сделал предложение, получил согласие. На этом прекращаю дозволенные речи.

Г.Б. Фёдоров. Вредная химера. Пояснительная записка В. Молотилова

Так вот, «Бумажным человеком» (2024) Лилия Васильевна Вьюгина разродилась не с кондачка: «Подпольное искусство. Бульдозерный передел» (2006) и «Харджиев. Последний русский футурист» (2020). Налицо неспешное развитие навыков монтажа от литовских подземников к советским подпольщикам. Относительно бульдозеристов приходится проявить скромность: доступ к ролику закрыт; ограничусь двумя иносказаниями. Иносказание первое: после Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Шарля Гуно, Руджеро Леонкавалло и Пьетро Масканьи осталась не просто пустыня, а выжженная земля.

Иносказание второе: не в свои сани не садись. А коли села, знай:

Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален) языком, не имеющим определённого значения (не застывшим), — заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: Го, оснег, Кайт и т.д.). Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому, и, как Адам, даёт всему свои имена. Лилия — прекрасна, но безобразно слово “Лилия”, захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию „еуы”, и первоначальная чистота восстановлена.

А. Кручёных. Декларация слова как такового. 1913.

Называется не прикол, а прибаутка: чужая отсебятина. Вопрос в другом: чем вздымают волну цунами? Подвижкой плит над поверхностью Мохоровичича, извержением подводного вулкана или подрывом «Посейдона» в устье реки Потомак. А что такое первый русский авангард, как не подвижка сознания умнечества, разбуженного Герценом?

Если же есть те, кому я должен приписать бóльшую, решающую долю участия в моём труде, то это те люди с незначительными, немного утомлёнными, но всегда хорошими честными лицами, сгорбившиеся от трудов и лишений, в тулупах жёлтых, живущие в курных избах и всю свою жизнь проводящие за сохой. Их-то, русских крестьян в жёлтом тулупе, со спутанной шапкой волос на голове, я считаю главными своими соучастниками, исключительно им я обязан своим трудом, так как они за меня пахали землю, сеяли, пекли хлеб, они же приносили его мне, а я сидел и ничего этого не делал, а только ел ими испечённый хлеб, и ел досыта, и смотрел, как они приходили ко мне и робко отдавали свой хлеб, не пытаясь отнять его у меня и самим наесться досыта. Им я посвящаю этот труд, как слабое доказательство тяготеющего надо мной долга и его огромности, невыполнимости.Велимир Хлебников. Посвящаю русскому крестьянству. 1904 // Харджиев Н.И. Статьи о Хлебникове

Но не забудем важную подробность: одновременно с просвещённой прослойкой проснулся русский мужик. Отмена крепостного права землицы пахарю не прибавила, самое время вспоминать бабушкины сказки про Кудеяра, Стеньку и Емельку. Вот мужик проснулся, встрепенулся — тут его картавый ловец человеков и посадил на кукан.

Бросаем испытующий взор на русский авангард второй волны: подвижка сознания разбуженного Солженицыным умнечества налицо, народ безмолвствует: на кукане даже не кукарекнуть — рыпнуться смерти подобно. И чем при таком раскладе гнать волну?

Ветром перемен, я тоже так подумал. А из чего состоит ветер перемен, будь он хотя бы и дуновеньем уст умирающего Андропова? Из воздуха свободы, отскакивает от зубов Лилии Вьюгиной, на ваших глазах обобранной до еуы чистоплюйством русского авангарда первой волны.

Но шутки в сторону: поговорим о воздухе свободы не вообще, а применительно к даче Георгия Борисовича и Марианны Григорьевны в подмосковном Климовске.

Такая, например, подробность: по сходной цене приобретена у отставного колымского царька, начальника лагпункта. Потому и по сходной, замечу в скобках, что с придачей московской прописки для сожительницы продавца. Предыдущих насельников не выбирают, я тоже так подумал. Но Хлебников иного мнения:

Особенно доказательный пример даёт опыт сельского хозяйства. Собственно, каждый севооборот, будет ли он многопольный или простой, основан на отношениях метабиоза между злаками. Известно также в лесоводстве предпочтительное вырастание на месте исчезнувшей лесной породы какой-нибудь определённой другой.

Точно так же в “Верую” воинствующего пангерманизма входят отношения метабиоза между славянским и германским миром.

Деятельность бактерий, изменяющая почву, связывает метабиозом мир низших и растений.

Здесь может быть высказана смелая гипотеза, что сущность смены одних животных царств другими в разные времена жизни Земли также сводится к метабиозу.

Метабиоз объединяет поколения кораллов внутри какого-нибудь атолла и поколения людей внутри народа. Смерть высших, не исключая и Homo sapiens, делает их связанными метабиозом с низшими.Велимир Хлебников. Опыт построения одного естественнонаучного понятия (о симбиозе и метабиозе). 1910.

Следуя вождю будетлян, зловоние на даче Георгия Борисовича и Марианны Григорьевны вполне могло застояться по углам теневой стороны дома ещё до покупки, не так ли.

Не так. Это и есть воздух свободы, колымский начсостав не при делах. Никто из очевидцев словом не обмолвился о виновнике торжества: Петька, ирландский волкодав. Пока вникаете в описание породы, скажу так: зимой воздух свободы на даче Фёдоровых-Рошалей был густ как никогда в оттепель. Хоть топор вешай. Или зови к нему Русь, на выбор.

Предполагается, что ирландские волкодавы произошли от египетских борзовидных собак, завезённых в Ирландию кельтскими племенами более двух тысяч лет назад. Кельтам собаки были нужны для защиты домашнего скота от волков, поэтому продолжали род наиболее крупные особи, и уже на стыке III и IV вв. н.э. по острову разгуливали огромные, похожие на грейхаундов собаки, с лёгкостью одолевавшие любого хищника.

Как и полагается рабочим породам, прародители ирландских волкодавов красотой не блистали, зато повергали в трепет грозным видом и замечательной подвижностью. Так, например, в конце III века н.э. “ирландцы” выступили на арене римского цирка, где выказали необыкновенную удаль в битве со львом. Что же касается успехов на охотничьем поприще, то к 1780 году волки в Ирландии были полностью истреблены.

Со времён Средневековья и вплоть до XVII века ирландские волкодавы нежились в лучах славы. Их дарили послам и восточным вельможам, преподносили в качестве мзды за оказанные услуги, рассылая во все уголки Западной Европы и даже Азии. Конец благоденствию породы положил Кромвель: в 1652 году лорд-генерал строжайше запретил вывоз волкодавов из Ирландии, тем самым обрекая их на вырождение.

С середины XIX в. интерес к этому типу борзых в Ирландии нарастает; в 1885 г. открывается даже клуб любителей породы под руководством капитана Г.А. Грэхема. ‹...› Кстати, сам Грэхем не чурался скрещивания волкодавов с датскими догами и дирхаундами.

В СССР об “ирландцах” заговорили в конце 80-х, когда из польского питомника «Сагиттариус» было импортировано несколько чистокровных производителей. На российских выставках ирландские волкодавы появляются в начале 90-х, после обогащания породного генофонда племенными особями из Венгрии, Германии и других стран Запада. ‹...›

Ирландский волкодав — самая крупная из собачьих пород. Древние ирландские волкодавы, по мнению знатоков, были ещё более рослыми.

Их часто называют “Эйнштейнами” собачьего мира. Они активны, быстро обучаемы и настолько выносливы, что могут утомить самого спортивного хозяина.

В средневековье порода разрешалась к заведению исключительно королевскими и дворянскими семьями.

https://vk.com/wall-87726029_4058————————

Сегодня ирландские волкодавы пользуются неизменной любовью во всём мире, благодаря добронравию, преданности и трепетному отношению к семье хозяина.

Нежные гиганты — вот кто они такие. Конечно, теперь их редко используют по прямому назначению, но в качестве компаньонов заводят часто и охотно. Если, конечно, позволяет жилплощадь.

Ирландский волкодав соперничает с немецким догом за звание самой высокой собаки в мире. Шутка ли, его рост в холке превышает метр! Немецкая овчарка рядом с таким верзилой кажется карманной собачкой.

Это гармонично сложенные импозантные собаки с высокими стройными лапами и прямой спиной. Несмотря на внушительные размеры, грузными отнюдь не кажутся ‹...› Шерсть жёсткая, грубая; на морде брови, усы и борода. Окрасы допустимы однотонные: самый типичный — серый ‹...›

Добрые, ласковые, преданные — таковы ирландские волкодавы. К людям относятся крайне бережно, боятся им навредить, что делает этих собак отличными няньками для детей. В этом качестве их использовали ещё в раннем средневековье, кстати говоря.

Эти псы очень любят общество не только членов семьи, но и незнакомых людей, поэтому в охранники не годятся. Испугать злоумышленника они могут разве что своим ростом: если этот гигант встанет передними лапами на плечи даже рослого человека, жаркое дыхание нависшей пасти устрашит кого угодно. ‹...›

Главная сложность в содержании ирландского волкодава — его колоссальные размеры. Согласитесь, не всякая квартира способна вместить пса ростом с ослика. Хотя, надо сказать, волкодав не нуждается в длительном выгуливании. Это вполне квартирная собака, главное, чтобы нашлась мягкая лежанка там, где пёс никому не мешает. Дело в том, что чувствительные суставы не позволяют волкодаву спать на жёсткой поверхности. Как ни странно, в помещении ирландцу более комфортно, чем во дворе.

https://www.kp.ru/family/domashnie-zhivotnye/irlandskij-volkodav-sobaka/

Не далее как вчера узнал эти подробности. Породу Георгий Борисович озвучил с толком и расстановкой, но я, грешным делом, не поверил от слова совсем — дворняга и дворняга. Относительно клички подумалось: какой-то шутник присоветовал под смешики-смеюнчики про Чапаева, а Георгий Борисович возьми да и поддержи:

— С эдаким Петькой могу и Академию наук возглавить, только вот штаны подтяну да у Рыбакова холуяжа принайму.

Член КПСС, разумеется. Иначе кто бы ему землекопов доверил.