оездка была рискованная. Я хотел проверить одно своё подозрение, связанное со смертью Велимира Хлебникова. Из Петербурга мы с женой выехали ни свет ни заря. Густой туман долго, даже и с появлением солнца, не рассеивался. Я старался вести машину как можно аккуратней, но это было трудно на разбитой двухпутке, в грязи, оставленной тракторами, и дыме от грузовиков. Вскоре увидели в кювете машину, врезавшуюся в дерево. В ней сидели, как манекены, два трупа, мужчина и женщина. Через некоторое время — перевёрнутая машина, тоже с погибшим водителем. Нескончаемый поток транспорта и никакой дорожной службы.

оездка была рискованная. Я хотел проверить одно своё подозрение, связанное со смертью Велимира Хлебникова. Из Петербурга мы с женой выехали ни свет ни заря. Густой туман долго, даже и с появлением солнца, не рассеивался. Я старался вести машину как можно аккуратней, но это было трудно на разбитой двухпутке, в грязи, оставленной тракторами, и дыме от грузовиков. Вскоре увидели в кювете машину, врезавшуюся в дерево. В ней сидели, как манекены, два трупа, мужчина и женщина. Через некоторое время — перевёрнутая машина, тоже с погибшим водителем. Нескончаемый поток транспорта и никакой дорожной службы.Куда деваться чужому человеку в Крестцах, когда на носу ночь? Хорошо, что нашёлся местный краевед, бывший учитель ремесленного училища, Павел Гурчонок, который вызвался помочь и даже проводить, но, конечно, не на ночь глядя. Нас с женой приютили, баньку затопили и накормили чем Бог послал. Утром поедем. Дорога только частью асфальт, но сейчас, в августе, сухо.

У меня с малолетства интерес к Хлебникову. Бабка моя рассказывала, что Хлебников близко сошёлся с дедом: дед учился в Горном институте и бегал на лекции по литературе в университет. Объединяли их интерес к спорам и свойство ума, которое бабка называла инженерно-поэтическим. Они шатались по Петербургу, точа лясы, потом голодные приходили домой, и бабка на сносях (ей было 22) помогала прислуге кормить их.

Оба строчили стихи, причём дед — консервативные, плавные, о любви, над чем холостяк Хлебников посмеивался, но явился с букетом еловых веток на крестины моей матери (она родилась 19 декабря 1908 года, стало быть, крестины были чуть позже). На каждой ветке колыхался листок бумаги со стихами. Жизнь деда закончилась в 17-м году: восставшие пролетарии на ртутном руднике в Никитовке сбросили инженера в шахту, жену его с двумя маленькими дочерьми выгнали из дому, а дом сожгли. Сгорели и листки со стихами Хлебникова, и письма, и весь дедов архив.

Смерть витала и над Хлебниковым. Война и революция оставили его в живых, но ненадолго. Думаю, такой человек, как он, в подобных условиях теоретически не мог долго прожить. Сам он писал: Вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат.1![]()

![]()

В 1918 году Хлебников с поэтом Дмитрием Петровским сочинили «Декларацию творцов», с которой обратились в Совнарком, заявляя, что „все творцы: поэты, художники, изобретатели — должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железным дорогам и выезд за пределы Республики во все государства мира. Поэты должны бродить и петь”.3![]()

![]()

Из голодной Москвы он метнулся в Харьков, где жил его приятель Григорий Петников и семейство Синяковых. Хлебников уже послужил в армии Красной, которая вошла в Персию, пытаясь сделать там революцию. Числясь при охране штаба, лежал он целые дни на берегу моря да купался. А потом и вовсе отстал от отряда. Догнал он своих через месяц, вволю нагулявшись и возвратясь в Баку. Как вспоминал Маяковский, Хлебников вернулся из Персии „в вагоне эпилептиков, надорванный и ободранный, в одном больничном халате”.5![]()

В город вошли белые, начался набор в их армию. Перед тем как забрать Хлебникова в солдаты, его направили в психиатрическую больницу. Из неё он пишет Петникову: Пользуйтесь редким случаем и пришлите конверты, бумагу, курение, и хлеба, и картофель.6![]()

![]()

Рита Райт вспоминала, как увидела неприкаянного, оборванного, всегда голодного поэта, и как из ненужных парусиновых занавесок она с подругой шила ему брюки. Он был обрит после двух сыпных тифов. В апреле 20-го Есенин и Мариенгоф приехали в Харьков выступать и согласились совершить на сцене ритуал посвящения Хлебникова в Председатели земного шара. Лишь к концу этого обряда босой Хлебников, на которого напялили шутовскую белую рясу, понял, что коллеги устроили балаган на потеху публике. А он-то полагал, что это серьёзно, и ужасно расстроился.

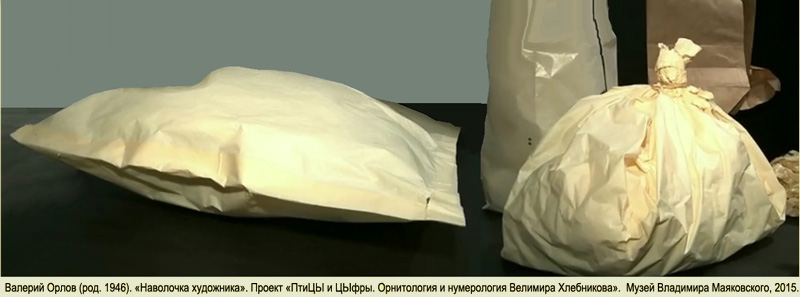

Жил он один, в полутемной комнате, куда влезали через разрушенную террасу. В комнате был матрас без простыней и подушка, „наволочка служила сейфом для рукописей и, вероятно, была единственной собственностью Хлебникова”.8![]()

В конце декабря 21-го Хлебников вернулся в Москву, жил в студенческом общежитии ВХУТЕМАСа. Весной 22-го прошли два вечера в Клубе Всероссийского союза поэтов с его участием. Он пытался хоть что-нибудь опубликовать, но в редакциях наскоро написанные обрывки бумаги, которые он вытаскивал из-за пазухи, не рассматривали всерьёз. Его всё чаще принимали за “чайника”.

Когда Хлебников умер, Маяковский писал о нём (почему-то в настоящем времени): „Практически Хлебников — неорганизованнейший человек. Сам за свою жизнь он не напечатал ни строчки”.9![]()

![]()

Сохранились последние письма Хлебникова, в которых он, хотя и полный творческих планов, похоже, уже отрывается от грешной земной жизни. Я добился обещанного переворота в понимании времени, захватывающего область нескольких наук ‹...› Это из письма В.Э. Мейерхольду.11![]()

Об открытом им основном законе времени, в котором происходят отрицательные и положительные сдвиги через определенное число дней, сообщает он 14 марта 1922 года своему приятелю художнику Петру Митуричу: Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени исчезает, и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством. И чуть ниже в том же письме распоряжение: Мысленно носите на руке приделанные ремешком часы человечества моей работы и дайте мне крылья вашей работы, мне уже надоела тяжелая поступь моего настоящего.12![]()

Для нас он остаётся просветленным, мудрым гением; некоторые его стихи, естественные, как дыхание, звучат неким озарением:

Так просто связать воедино сущность бытия может только большой поэт. А живёт он наподобие голодной бродячей собаки, и, похоже, жизнь ему надоела. До смерти ему остаётся 106 дней.

Но матери он пишет просветленно и реалистично: Я по-прежнему в Москве готовлю книгу, не знаю выйдет (ли) она в свет; как только будет напечатана, я поеду через Астрахань на Каспий; может быть, всё будет иначе, но так мечтается. Далее следует блистательное, будто сегодня увиденное, описание города: Москву не узнать, она точно переболела тяжёлой болезнью, теперь в ней нет ни “Замоскворечья”, ни чаёв и самоваров и рыхлости, и сдобности прежних времён! Она точно переболела “мировой лихорадкой”, и люди по торопливой походке, шагам, лицам напоминают города Нового света.

О своём бытье Хлебников сообщает матери грустно: Мне живётся так себе, но в общем я сыт-обут, хотя нигде не служу. Моя книга — мое главное дело, но она застряла на первом листе и дальше не двигается. О мне были статьи в «Революции и Печати», «Красной Нови», «Началах». Якобсон выпустил исследование о мне ‹...› Около Рождества средним состоянием делового москвича считалось 30–40 миллиардов; свадьба 4 миллиарда. Теперь всё в 10 раз дороже, 2 миллиона стоит довоенный рубль, на автомобиле 5 миллионов в час.13![]()

Что же всё-таки происходило с Хлебниковым? Его знали и ценили, но в последние месяцы от него отошли: одни потеряли интерес, другие испугались городского сумасшедшего, каким он казался, стал, а может, и был всегда. Он хронически голодал, его мучили приступы малярии. Из немногих верным ему до конца остался Пётр Митурич.

Он переписывался с Хлебниковым до этого. Обсуждали летательный аппарат “крылья”. Одно время бездомный Хлебников у Митурича жил. От голодной городской жизни Митурич отправил семью в деревню в Новгородской губернии: жена его Наталья Константиновна нашла там место учительницы, с ней были сын и дочь.

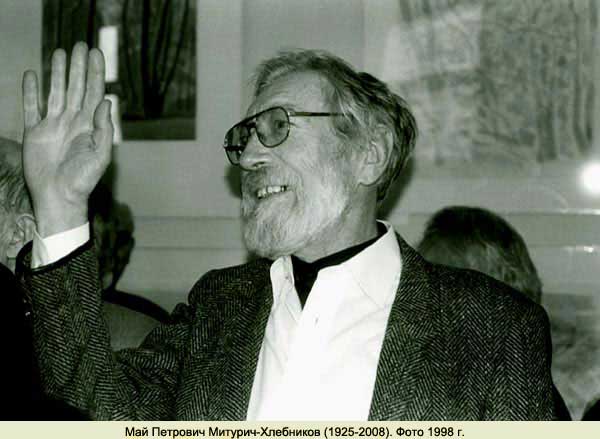

Момент важный, потому что Митурич был на грани развода с женой и второго брака — с сестрой Хлебникова Верой. Вера Владимировна тоже была художницей, училась два года в Париже, где её застала мировая война. В 1916-м она добралась через Италию в Астрахань к матери, а после с матерью перебралась в Москву. Уже после смерти брата она вышла замуж за Митурича, который оставил первую жену, и родила ему сына. С Маем Петровичем Митуричем мы пообщаемся.

Хлебников, изнемогший от тяжестей быта, в мае 1922 года собрался к родне в Астрахань — отдохнуть и полечиться. Денег на дорогу у него не было. Митурич сумел по блату через родственников оформить ему командировку на какую-то революционно-пропагандистскую работу с бесплатным проездом по Волге. До отъезда оставалось две недели. Решили отправиться на это время в деревню. Хлебников тащил две тяжёлых, набитых рукописями, наволочки. Бродяга, привыкший ночевать на железнодорожных вокзалах, двигался к своей последней станции на этой планете.

От железнодорожной станции Боровёнка шли они километров сорок по весенней распутице лесами и болотами, съедаемые комарами и увязая по колено в грязи, до деревни Санталово. Устроились в школе — большой крестьянской избе, точнее в её половине, предназначенной для учительницы — жены Митурича с детьми. Приехал сюда Хлебников не на дачу, а, как и сейчас опять делают горожане, чтобы спастись от голода, внял советам поддержать тающие силы на свежем воздухе и молоке. Оставалось ему жить сорок три дня. Погода настала тёплая и солнечная, Хлебникову сделалось лучше.

Он уходил в лес или к реке, где ловил удочкой рыбёшку или просто лежал на солнце, глядя на облака. „Велимир чувствовал себя хорошо, — записал Митурич. — Жаловался один или два раза на ознобы, но пароксизмы скоро проходили... Но стало заметно, что Велимир больше держится около дома, больше сидит за столом и пишет”.14![]()

И вот мы в Санталове — всего километров двадцать от Крестцов, даже плохонький асфальт есть, но деревни Санталово практически не существует. Разбежалась она ещё в коллективизацию, осталось несколько дворов. В школе выбили окна. Евдокия Лукинична Степанова в 22-м была уже замужем. Она на похоронах Хлебникова не присутствовала: у неё самой в тот момент маленькая дочка умерла. Но она знала гостя и помнит. Муж её Алексей помогал копать могилу. Сын, тоже Алексей, был тут одно время председателем колхоза. Давно бы уже уничтожили тут и церковь и все памятные места, да остерегался он матери.

— Всю деревню разграбили, пожгли, — вспоминает Степанова. — Какой хлеб у нас тогда был! А сейчас? Мужа у меня ножом пырнули в 27-м, и я осталась с двумя детьми. В коллективизацию лошадь у меня забрали, и она в колхозе сдохла.15![]()

„Лежит деревенька на горке, а в ней хлеба ни корки”. Но это уже не Степанова, а Даль. Прочитал я в книге у московского критика Михаила Лобанова, побывавшего тут в конце семидесятых, что увидел он в окно школы скамью, подпирающую потолок, чтобы не рухнул.16![]()

— Подсочинил с три короба Лобанов, — заметил наш провожатый Гурчонок. — Про мемориальную надпись на стене в школе, что здесь умер Хлебников. Описал баньку, которой уже давно не было, имена перепутал.

Мы стояли возле места, где была школа: её давно растащили на дрова, часть фундамента и яма остались. И ещё углубление на пригорке от бывшей баньки — в мусоре и сорной траве по пояс.

Хлебников подарил Степановым рукописную книгу, но где она, Евдокия Лукинична не помнит.

— Прожил он в деревне дней пятнадцать, — вспоминает Степанова. — Я его стеснялась. Был он жёлтый. Кашлял. Люди думали, у него чахотка. Никто к нему не приезжал, да мало кто говорил с ним. Вскоре у него отнялись ноги, и он не смог передвигаться. Помочь ему не могли. Плохо ему стало, и попросил он, чтобы отвезли в больницу. 1 июня отыскали подводу и отвезли его в больницу в ближайший городок Крестцы. Пробыл там какое-то время, но долго его не держали.

Последнее письмо Хлебникова дрожащей от слабости рукой без даты из больницы А.П. Давыдову:

Коростец — это, конечно же, Крестцы. И тот факт, что из больницы пишет он доктору в Москву, печален.

Он в плохом состоянии. Издатели под видом брата приходят ко мне в больницу, чтобы опустошить, забрать рукописи, издатели, ждущие моей смерти, чтобы поднять вой над гробом поэта. И по нескольку лет заставляли валяться стихи. Будьте вы прокляты!18![]()

В больнице ему стало ещё хуже. Врач констатировал очевидное: отёк тела и паралич. Ещё три недели мук, ибо в больнице никак его не лечили. По другим источникам, у него ещё был туберкулез в открытой форме, гангрена, но это домыслы. Начались пролежни, никто за ним там не ходил, не ясно даже, кормили ли. Митурич раздобыл телегу и увез полуживого поэта обратно в Санталово.

Говорят, морские слоны уходят из стада в морскую пучину, когда предчувствуют близкую смерть. Особая порядочность этого человека сказалась в критический момент его жизни. За полмесяца до смерти тяжело больной поэт попросил, чтобы его перенесли в заброшенную баню, чтобы не заразить обитателей дома, в особенности детей.

— Муж мой говорит, — продолжает Степанова, — сосед Хлебников просится в баню, давай его перенесём. Хлебников сам попросился в баню, чтобы не заразить хозяев. Положили его в баньке. Муж ходил, подкладывал ему соломки. Перед смертью больной попросил, чтобы ему васильков букет принесли.

28 июня 1922 года Хлебников в этой баньке умер. Возможно, малярия привела к сердечной и почечной недостаточности, но это наши сегодняшние домыслы. Умер, и всё тут. Последнее слово, произнесенное им в этом мире, было „Да-а-а...” Страшно сказать: смерть привела сумбурную жизнь поэта в порядок.

Узнали старики, стали гроб делать. Положили его в гроб и сразу поставили гроб на телегу, повезли. От Санталова, где стояли когда-то школа и та банька, до погоста в Ручьях часа два ходу. За телегой, на которой стоял гроб, брела кучка людей — пятеро мужчин и одна женщина.

— Муж мой пошёл хоронить, — вспоминает Степанова. — Провожало гроб шестеро: Митурич с женой Натальей, Иванов Василий, Лукин, Богданов и мой Алексей. Никого из них в живых нынче нету.

В Ручьи мы приехали на машине окольным путём. Старая дорога мимо озера Маковское, где на холме было барское имение, заросла. А у подножия холма сходятся две маленькие речки — Аньенка и Олешня. Хлебников туда ходил гулять, там тогда форель водилась.

На погост нас повела баба Саша — Александра Ивановна Сродникова. В похоронах тогда она не участвовала, но жила рядом с кладбищем и присматривала за могилами. Кладбище — заросшее и неухоженное, укрытое могучими деревьями от непогоды, церковь разорена, но кругом чисто, красиво и спокойно.

Привезли гроб на погост Ручьи, который позже оказался в центре колхоза. Тихо опустили в могилу под сосной, даже поспешно — без слов, без торжества, без ритуала. На сосне Петр Митурич высек имя: “Велимир Хлебников”. Потом посадил возле холмика рябину и две березы. Кто-то уже в наше время поставил досточку с датами жизни и смерти.

Пошли по высокой, никогда не кошенной полувысохшей траве между могилами, среди которых и последнее пристанище Председателя земного шара. Могила Хлебникова заросла пышной крапивой, руки и ноги у нас вспухли волдырями. Вот и дерево.

Кора на сосне слезится смолой. Фамилии Хлебников не видно. Но имя Велимир чудесным образом не заросло, хотя и почернело, так что едва можно догадаться, если знаешь. Степанова давеча сказала, Хлебников, мол, завещал, чтобы на могиле его лежал букет васильков, и их ему регулярно клали. Гурчонок уверен, что это придумано для красоты. Если даже и сказал что-то Хлебников насчёт васильков, то собирать и носить, да ещё регулярно, было некому.

На листке бумаги, хранящемся в ЦГАЛИ, рукой Петра Митурича начертано:

Чуть ниже нарисован гроб с надписью по боку „Первый Председатель Земного Шара Велимир Хлебников” и дописано:

Обратите внимание, что могила вырыта была мелкая: полтора аршина — это чуть больше метра.

Митуричу осталось хлебниковское наследие: две грязных наволочки, набитые обрывками бумаги. Он запечатлел в рисунках смерть Хлебникова и послал в журнал «Всемирная иллюстрация», где их напечатали. Большинство рукописей поэта, которые, как писала Лиля Брик, он легко терял или оставлял где ни попадя в своей собачьей жизни, пропали.19![]()

Молча мы возвращались с погоста. Вокруг тьма: ни огня, ни встречного человека. В Крестцах познакомились со школьной учительницей. Она вообще ничего не слыхала про Хлебникова, ей не до этого, не говоря уж о детях. Стихов Хлебникова в окрестных библиотеках не нашлось.

У Хлебникова было чувство смерти. Всю сознательную жизнь он о ней думал. Я чувствую гробовую доску над своим прошлым. Свой стих кажется мне чужим.20![]()

Он написал эпитафию себе, которую, конечно же, проигнорировали. Пусть на могильной плите прочтут: он вдохновенно грезил быть пророком. Нет, он не считал себя пророком, как некоторые другие русские самоуверенные писатели, он лишь мечтал быть им — большая разница! Он называл себя усталым лицедеем, а людей — мыслящими пчелами.

В 12-м году Хлебников спрашивал: Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?21![]()

В каком-то смысле он анархист, бродяга, бездомный. Дважды лежал в психушках, жил под красными и под белыми. Кто же он: гений, графоман, сумасшедший? По-видимому, и то и другое, и наверняка немножко третье. Напомню стихи «Гроза в месяце Ау!», — кажется, любой трёхлетний ребенок такие создаст:

Пошлите такое стихотворение в любое издание мира — его не опубликуют. А ведь так же играл звуками, например, Чуковский: „Это че, это ре, это паха...”. И, конечно, Хармс с обэриутами. И вся так называемая поэзия минимального выражения. Но — тот же Хлебников тогда же сочиняет и политпросветную дребедень для РОСТА:

Сергей Городецкий назвал Хлебникова вождём и зачинателем футуризма, что разозлило, задев самолюбие, здравствовавших поэтов.24![]()

Я хотел найти ключ к часам человечества, быть его часовщиком и наметить основы предвидения будущего, — цитировал журнал неопубликованные тогда «Доски судьбы». При этом журнал сообщил, что хотя Хлебников предсказал на 22-й год крупные успехи советской власти, он среди прочего — „средневековый искатель философского камня, алхимик слова и цифры”.

Городецкий сам был из первых акмеистов и организаторов «Цеха поэтов», а в сталинское время ему пришлось переделывать текст либретто известной оперы Глинки, в том числе слова „Славься, славься, наш русский царь” на „Славься, славься, наш русский народ” и заниматься прочими сомнительными вещами, чтобы выжить.

Космический утопизм бродил в воздухе, Хлебников шёл за Николаем Фёдоровым. Философские время и судьба — центральные мотивы Хлебникова, но реальное время и реальная судьба не отпустили ему времени проникнуть в эти две тайны. Он пытался проникнуть в тайну искусства, но когда это ему не удавалось, получалась банальность: Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной, “второй смысл”, когда оно стекло для смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за ним...25![]()

Великий путаник мысли, Хлебников смещал логику, и, читая его, мы не знаем, восхищаться непонятной мудростью или спокойно отбросить очередную прочитанную глупость. Вот, например: Духовная наука получит великое значение, потому ‹что› будет изучено, каким образом лень одного будет помогать труду многих. Но может, это не то, и не другое, а ирония, ибо Хлебников прибавляет: Таким образом будет оправдан лентяй, потому что его работа сердца направлена на повышение общей трудовой радости.26![]()

Обратите внимание: в этой фразе видится проза Платонова. Итак, провидец Хлебников предчувствовал, что лень в советской стране соединится с трудом и появится ленетруд (его слово, к которому, между прочим, хорошо подверстывается и слово ‘Ленин’).

„Королём времени” и „задумавшимся аистом” назвал его Бенедикт Лившиц. Он был рассеян „высшей рассеянностью”, как писал о нём М. Матюшин. Тынянов говорил, что Хлебников был „новым зрением” в поэзии ХХ века. В будетлянской книге «Учитель и ученик» Хлебников, по его словам, задумал мыслью победить государство. В итоге вычислений закономерностей мировой истории поэт предсказал падение Российской империи.

После революции показалось, что он ясновидец. А теперь видим, что империя просуществовала ещё три четверти века. Разрушилась на наших глазах, но до разумного ли конца? И нет новых Хлебниковых, чтобы предсказать её путь.

Хлебников пытался совершенствовать русский лексикон, и делал это широко и с блеском. Мандельштам писал: „Хлебников возится со словами, как крот, между тем, он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие”.27![]()

![]()

Некоторое математическое образование дало Хлебникову идею увязать словотворчество с математикой: И хитроумные Эвклиды и Лобачевский не назовут ли одиннадцать нетленных истин корни русского языка? В словах же увидят следы рабства рождению и смерти.29![]()

Но — хлебниковская “новоречь” вдохновляет на поиски, на языковые эксперименты. Он играет словами, как жонглёр высшей квалификации. Автор у него — словач, критик — судри-мудри, поэт — небогрёз или песниль, литература — письмеса. Актёр — игрец, игрица и даже обликмен. Театр — играва, труппа — людняк, представление — созерциня, драма — говоряна, комедия — шутыня, опера — голосыня, бытовая пьеса (soap-opera?) — жизнуха.

Рискну попрактиковаться “по Хлебникову”. Вчера я был в играве на созерцине. Поставили говоряну «Три сестры» словача Чехова, замечательного мастера письмеса и тонкого песниля. Судри-мудри отмечали в рецензиях, что людняк работал вдохновенно. Обликмены и (легко пойду сам по методу учителя) обликвумены раскрылись в новой толковалке (по-старому — трактовке) сценобосса или сценохоза (т.е. режиссёра), почувствовавшего всю небогрёзность этой жизнухи.

Вот как это звучит три четверти столетия спустя. Наверное, не пришло время для реализации такого языка, а может, и никогда не придёт. Впрочем, попробуйте продолжить эксперимент, коли есть вдохновение. А ведь это только начало. Хлебников призывал к созданию языка мысли и всеобщего, или звёздного, языка.

Каковы результаты в борьбе “классического мифотворца” Хлебникова против поэтических канонов? Маяковский очень точно оценил Хлебникова: у него было сто читателей, пятьдесят из них называли его графоманом, сорок читали и удивлялись, почему из этого ничего не получается, и только десять любили этого Колумба новых поэтических языков.30![]()

![]()

![]()

Его Лебедия будущего — государство поэтов и учёных, Председателей Земного Шара, в котором осуществится мировая гармония. В 17-м они с Петниковым назвали себя Правительством Земного Шара. Вдвоём подписали они воззвание председателей земного шара. Григорий Петников, сподвижник Гастева, дожил до эпохи “развитого социализма”.

Помню встречи с Петниковым в Крыму в 60-х, где он жил, став с возрастом и по обстоятельствам правильным советским поэтом. Колесо подмяло его, и от греха подальше следовало забыть шалости молодости. В 94-ом исполнилось сто лет со дня рождения Петникова. Известная фотография Хлебникова (загляните, например, в Краткую литературную энциклопедию) в действительности бесстыдно отрезана от их совместного фото с Петниковым.

Хлебников с Петниковым пытались привлечь к подписанию воззвания Маяковского, Бурлюка и Горького, но те, видимо, почувствовали перебор и отстранились. А за год до этого Хлебников писал о себе одном: Я постепенно стал начальником земного шара. Но потом стал более демократичен, избавил мир от своей диктатуры. 30 января 1922 года, за полгода до смерти, Предземшар в одиночку подписал «Приказ Председателей земного шара», который закончил словами: Скучно на свете. И поставил подпись: Велимир Первый.33![]()

Не для него одного Октябрьская революция пришла в виде смерти. Но он как в воду глядел. Дорогим путём получил он свободу. Не в этом ли смысл загадочного его завещания, оставшегося не выполненным: Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу.34![]()

В отличие от Петникова или Городецкого Хлебников, уйдя в смерть, остался таким, каким хотел быть. Живи он дольше, что бы с ним сделали? А он умер и перехитрил и агитпроп, и Лубянку. Этого допустить не могли, и гениальный хаос Хлебникова начал приводиться в советском литературоведении в нужный порядок.

После смерти судьба его творений не стала счастливее. Даже Маяковский, который раньше защищал его, услышав о намерении Ю. Тынянова и Н. Степанова издать полное собрание сочинений Хлебникова, ревниво воскликнул: „Бумагу — живым!” В пятидесятых Степанов с грустью рассказывал это нам, верным ему студентам. Как это до боли знакомо в российском контексте: поделиться местом на Парнасе — это ещё куда ни шло, а вот бумагой — ни за что!

По всем правилам „утопический космист”, творянин, чего только не натворивший поэт, осуждавший технику и прогресс, Хлебников должен был быть отвергнут соцреализмом. А он, в отличие от многих, более конформных, не подвергался остракизму. Думается, причины этого две: он воспевает, хотя и хаотично, будущее всемирное братство (а мыслей по части такой мифологии всегда не хватало), и — он быстро умер.

„Мы слишком мало думаем о Хлебникове как советском поэте, — пишет Д. Мирский. — Между тем Хлебников — один из самых ярких примеров огромного, плодотворного действия Октября на творческое развитие большого поэта”.35![]()

Подвёрстывание Хлебникова под соцреализм происходило следующим образом. Часто цитировались, например, его стихи: Язык любви над миром носится и Вам войны выплевали очи и добавлялась от комментатора якобы хлебниковская мысль: „Любовь — суть революции, война — суть старого мира”.36![]()

То, что он оказался не затоптанным, заслуга его более организованных знакомых: Маяковского, Асеева, Пастернака и преданных делу литературоведов, прежде всего Юрия Тынянова и Николая Степанова. Политически наивного Хлебникова можно сохранить только одним путём, представив его борцом за пролетарское дело. Так Степанов и писал: произведения „выражают непоколебимую веру Хлебникова в правоту революции”. Как-то, давно ещё, я спросил одного старого писателя-сидельца: „Зачем добровольно кричали “Слава Сталину!” даже в лагерях?” Зека ответил: „Видите ли, тогда это было, как, проходя возле церкви, перекреститься”.

„Хлебников без колебаний связал свою судьбу с революцией, она стала основной темой, главным содержанием его творчества”, — декларировал Степанов.37![]()

![]()

Хлебников был слабостью Степанова. В трудное для литературы время он сохранял часть хлебниковского архива. Будучи его студентом, я бывал у профессора Степанова дома. Его слегка дебильный сын Лёша у нас учился. Жили они на Хорошевском шоссе, на углу Беговой. Квартира без пустых стен: в коридорах, на кухне, даже в уборной полки с книгами с полу до потолка. Книга Степанова о Хлебникове, которую он писал чуть ли не всю жизнь, вышла после смерти Степанова в катастрофически урезанном виде (редактор М.П. Еремин), и не знаю, сохранилась ли рукопись.

Пытались пошить на пользу социализма и “новую мифологию” Хлебникова, и его самого. Подчёркивалось, к примеру, осуждение Хлебниковым западной цивилизации и прославление провиденциальной роли России, объединяющей Запад и Восток.39![]()

В официальной краеведческой литературе, как водится, стали подправлять образ поэта: оказывается, он приехал в деревню с просветительской миссией — работать учителем, а умер в больнице под надзором врачей.40![]()

![]()

Как-то позабылось, что культ смерти пришёл в Россию с большевиками: „И как один умрем в борьбе за это”. Восхитительная задача, но если все умрут, кто будет жить в светлом завтра? Тем не менее Ленин приказал сделать так, чтобы часы на Спасской башне регулярно играли похоронный марш, и ежедневно выходил под этот марш на прогулку вокруг могилы Инессы Арманд, которую почему-то положили в яму вместе с восторженным американцем Джоном Ридом. Может быть, чтобы Крупская не ревновала?

Новая власть быстро выяснила, что мёртвыми легче манипулировать. Ленин не предполагал, что его бренное тело не будут хоронить вообще, а выпотрошив внутренности, станут периодически наводить марафет и переодевать, чтобы вождь продолжал работать на новую власть. Началась кампания по уничтожению старых кладбищ и перемещению могил полезных людей.

В 1924 году по вполне понятным причинам решили перезахоронить рядом с Лениным Карла Маркса, покоящегося в Лондоне. На памятник Марксу, несмотря на катастрофическое положение в стране, советское правительство выделило полмиллиона долларов. Вопрос казался решённым, но внук основоположника коммунистического вероучения категорически отказался дать разрешение на перевоз останков своего знаменитого деда в Москву и даже заявил, что причина — в измене советских лидеров марксизму.

Мне скажут: перезахоронения приняты во всех цивилизованных странах, и единых правил нет. Я не только соглашусь, но и сам приведу примеры. Бабушка Лермонтова, получив разрешение властей, послала крепостных на Кавказ, отрыть убитого внука и доставить гроб в Тарханы. Я спускался в склеп, чтобы прикоснуться к этому гробу, и побывал в Пятигорске, где стоит памятник на месте первоначальной могилы. Жуковский и Чехов умерли в Германии и, согласно их воле, перевезены. Жуковский похоронен в Александро-Невской лавре возле Карамзина, Чехов на Новодевичьем. Бывало, тело по завещанию раздваивалось: Шопен похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, а сердце его замуровано в варшавском костеле Святого Креста.

В тридцатые годы мания перезахоронения останков великих людей стала частью советского государственного плана монументальной пропаганды. По сути кампания напоминала коллективизацию сельского хозяйства, заимствованную из сюжета «Мёртвых душ». Вместо того, чтобы привести в порядок кладбища, многие из них разорили, а Новодевичье, которому повезло, расширили и сделали показным.

„Я бы хотел, — писал Гоголь в завещании, — чтобы тело моё было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались”. Наплевав на это, останки Гоголя изъяли из Свято-Даниловского монастыря на Новодевичье кладбище и поставили ему памятник с надписью “От правительства Советского Союза”. С других московских кладбищ перевезли кости Аксакова и Чехова. Потом сюда переехали живописцы Серов и Левитан, Ермолова и другие известные художники и актёры, похороненные, с точки зрения новой власти, не там, где надо, и были положены рядом с героями, вроде мифологизированной Зои Космодемьянской.42![]()

Походя уничтожая могилы идеологических противников, перетаскивали останки по рангам. Мозг Маяковского, о чём газеты писали с гордостью, был изъят для изучения. Видел я его в банке с формалином в институте Мозга, и кажется, он по сей день там хранится. Урна с прахом Маяковского, до 1952 года находившаяся в Донском крематории, перевезена и захоронена на Новодевичьем. Перезахоронили и Михаила Булгакова. А вот Есенина оставили на Ваганьковском, ибо сочинял неположенное, выпивал и хулиганил.

В 1964 году советские агенты похитили останки известного латышского дирижера Т. Рейтерса, умершего в 1956 году и похороненного вблизи Стокгольма. Рейтерс эмигрировал, а на Лубянке решили превратить покойного эмигранта в советского музыканта. И шведские власти проморгали эту операцию. В разных странах шла методическая обработка советскими дипломатами родственников выдающихся деятелей эмиграции. В 66-м удалось выкопать в Англии и захоронить на Новодевичьем останки поэта Николая Огарёва, с таким трудом выбравшегося за границу. Потом сдались родственники Шаляпина и, как писала советская газета, „муниципалитет Парижа оказал содействие в переносе останков Ф.И. Шаляпина с парижского кладбища Батиньоль в СССР”.43![]()

Помню, какой-то советский посол во Франции в своих мемуарах рассказывал, сколько сил истратили на обработку наследников Герцена, а те, несознательные, ни в какую. В 1970 году отмечалось столетие со дня смерти писателя, и так хотелось, чтобы великий эмигрант вернулся к своему юбилею на родину, де факто признал ненужность Тамиздата и компенсировал массовую утечку умов. Но Герцен остался в Ницце.

Наверно, у эмигрантов, посещающих могилы в России, есть своё мнение о переносе прахов, особенно из одной страны в другую, и я буду признателен за комментарии. Повторю только народную мудрость: „Мёртвых с погосту не носят”.

Новодевичье я хорошо знаю с детства, учился рядом в школе, несколько моих друзей жило в монастыре. Многие имена из русского культурного наследия попали ко мне в память через кладбищенские надписи. Из монастыря был свободный вход на новое кладбище, архитектурным центром которого стала с 32-го могила жены Сталина Надежды Аллилуевой, и ей подбирали достойное окружение.

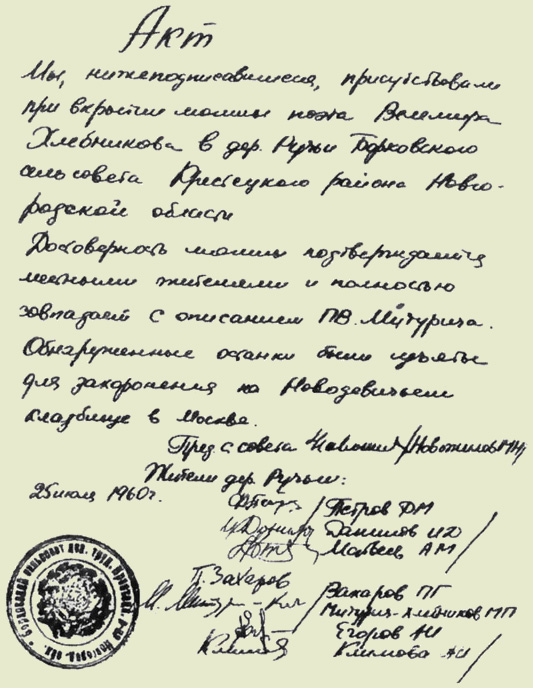

В октябре 1960 года, по официальной версии, прах Хлебникова был перевезен в Москву и опущен в могилу на Новодевичьем кладбище. Там состоялся “траурный митинг”, на котором выступили несколько человек, включая поэта Бориса Слуцкого и профессора Николая Степанова. В речи Слуцкого можно различить две типично советские причины, по которым Хлебникова решено было похоронить второй раз: во-первых, его „выско ценил Маяковский” и, во-вторых, „Хлебников горячо принял революцию и всю жизнь был верен её традициям”.

Могилу Хлебникова видел я не раз. В ней, согласно надписи, вместе с ним захоронены также его мать Екатерина Хлебникова, сестра Вера и муж Веры Пётр Митурич.

А теперь вернёмся на погост Ручьи к бывшей могиле Хлебникова. Оказывается, она вовсе не бывшая, а самая настоящая, и время сказать, наконец, правду. Местные жители свидетельствуют, что приехавшие за прахом на погост Ручьи вскрыли не могилу Хлебникова, а соседнюю, безымянную. Да и ту копали, хотя могила мелкая, кое-как, спешили, нервничали, боялись протеста местных жителей, что-то покидали в ящик и уехали. Не исключено, что местные специально их обманули, чтобы приезжие не тормошили в могиле гостя, который здесь страдальцем помер.

Баба Саша — Александра Ивановна Сродникова — зорко бдила, чтобы хлебниковскую могилу никто не трогал. Она нам твёрдо заявила:

— Около рыли, но я являлась на могилу всякий день и видела, что могила цела-целёхонька.

— Может, ночью тайно разрывали?

— Нет, я ночью чутко сплю, никто мимо дома не ходил, по кладбищу не шастали... Что-то ш, горсть земли взяли, и это положили под плиту на Новодевичьем в Москве.

То же свидетельствовала до этого Степанова, однофамилица известного литературоведа:

— Рыли не на месте могилы, настоящая могила рядом, цела, не тронута, Бог уберёг.

Некоторое время спустя я получил от краеведа П.И. Гурчонка письмо, которое необходимо процитировать полностью:

Письмо это важно как документальное свидетельство. В нём всё понятно, кроме „алчного человека.” Кто и почему алчный? Думаю — тут до сих пор не заржавевший конфликт семейный — сперва меж двумя жёнами, а потом и между детьми от двух жён, и конфликт этот, как и прах поэта, не надо ворошить.

Оставался один человек, который мог бы прояснить тайну: сын Петра Митурича и Веры Хлебниковой — Май Петрович Митурич. Я почти нашёл его в Москве, но оказалось, он уехал надолго в Японию. Разыскал я его уже из Калифорнии по телефону. Вот что он рассказал.

— О месте, выделенном для Велимира Хлебникова на Новодевичьем кладбище, соответствующие инстанции уведомили Литфонд СССР. Прах перенёс я лично. Первый раз мы с приятелем — художником Павлом Григорьевичем Захаровым, у которого была машина — и племянником поехали в Санталово на разведку, чтобы выяснить ситуацию, поговорить с местными людьми. А второй раз через два года, тоже втроём, поехали копать.

— А кто копал?

— Выкопали мы сами и сразу уехали.

Митурич интересно рассказал о своей работе: он график, как и отец, а сейчас занимается живописью, так как книги оформляют теперь, стараясь обходиться без художников.

Вот так, господа: никаких документов, комиссий, актов вскрытия могилы, экспертов — историка, археолога, криминалиста, хотя бы захудалого представителя местной власти, — ничего! А ведь не древние века — август 1960-го.

— На надгробии Хлебникову, — продолжаю спрашивать Митурича, — в Новодевичьем монастыре четыре имени, не так ли?

— Там бабушка, то есть мать Велимира, умершая в 36-м, и моя мать Вера, то есть сестра Хлебникова, скончавшаяся перед войной в 41-м. Урна стояла у меня дома в шкафу. Я перенёс прахи бабушки и матери в ту же могилу, но не помню, когда. Отец мой, как он написал в завещании, хотел лежать „у подножья Велимира”. Так что его прах я тоже перенес в новую могилу.

— А чей памятник Хлебникову на Новодевичьем?

— Памятник тоже сделал я сам.

Решил я опубликовать этот разговор только для прояснения истины, а вовсе не для упрёка художнику и племяннику поэта Маю Митуричу. Наоборот, хочу подчеркнуть, что только на энтузиазме одиночек и сохранялись российские культурные ценности, особенно в советскую эпоху.

Митуричи — отец и сын — спасли часть архива Хлебникова. Отец завещал рукописи сыну, а сын держал их у себя после смерти отца в 56-м и лишь в 63-м решил отдать в РГАЛИ. Не вина Митурича-младшего, что никакой комиссии не создали, а если создали, то на бумаге. Осуществить по закону и, так сказать, научно было бы не трудно: как уже говорилось, могила мелкая, непотревоженная, в лесу. Но кому в Союзе писателей СССР охота была ехать в глухомань, тем более, что Хлебников и членом-то этого союза не был?

Советская власть подмяла под себя мёртвого поэта, использовала в виде камня. Для самого Хлебникова, человека со звёздным языком, Председателя Земли и Гражданина Вселенной, который казался Маяковскому древнегреческим мудрецом, а сам считал себя живущим в неведомом будущем, местоположение могилы, возможно, не так важно. Важно для нас знать правду.

Итак, на Новодевичьем в Москве в могиле Хлебникова уложены его родственники: мать, сестра, муж сестры, видимо, со временем будет больше. Я за семейные захоронения, но трагикомический аспект в том, что самого поэта на этом престижном кладбище вообще нет. И надпись должна быть: “Здесь не покоится прах Велимира Хлебникова”.

Странно всё же. Представьте, что в могилу Пушкина, в землю, которую он сам для себя купил, когда хоронил мать, после стали бы перекладывать прах брата Льва, похороненного в Одессе (где кладбище уничтожено и на территории возвели монумент Ленину с просящей подаяния у Запада рукой), прах сестры поэта Ольги, а потом и мужа её Павлищева.

Мне уже довелось писать, что поэта Александра Грибоедова, по всей вероятности, нет в могиле в Тбилиси. Не буду здесь вдаваться в подробности. Пушкин вспомнил, как он встретил гроб с телом Грибоедова во время путешествия в Арзрум (что было литературной фантазией поэта). В гробу из Тегерана ещё до приезда Пушкина привезли тело якобы грибоедовское, которое в действительности не нашли, везли, чтобы уладить конфликт с русским правительством. Так что рядом с Ниной Чавчавадзе лежит персидский фанатик или уголовник, возможно даже, убийца её мужа. Но там были особые обстоятельства.

Миллионы российских людей, погибших в нашем веке, вообще не имеют могил. И кажется, в этом смысле Хлебников удостоился особой чести: у одного поэта две могилы. Боюсь, правда, как бы проворные энтузиасты не использовали эти строки, чтобы доперенести прах. Хватит! Беречь надо подлинную могилу, ухаживать за ней да знать, что на Новодевичьем просто воздвигнут ему памятник.

Подростком, сочиняя стихотворные пробы, я повторял Хлебникова наизусть целыми страницами. И теперь, полвека спустя, хочется его цитировать, даже те строки, которые не понимаю, в надежде, что, может, когда-нибудь пойму.

Стоял я недавно у надгробия Хлебникову на Новодевичьем с угрюмой известняковой бабой и, инстинктивно оглядываясь, повторял строки поэта. В поэме «Ночь в окопе» возникает образ этой каменной бабы, стоящей среди степей в качестве предвестника новых тяжелых испытаний, надвигающегося несчастья, горя, смерти:

Поёживаешься от созвучия поэта с современностью, осознаешь, что Хлебников — ещё одна неучтенная жертва Октябрьской революции. Именно эта каменная баба сделала его голодным и больным, унизила, даже правописание имени и фамилии переделала (‘Велимир’ писалось через i десятеричное, а ‘Хлебников’ через “ять”), заразила болезнями и умертвила.

Никто из разрешавших воздвигнуть памятник не понимал его смысла, а Май Митурич, сотворивший его, что-то объяснял про археологию. Он обвёл вокруг пальца этой археологией советскую власть, вырвался из мифа, сочинённого на костях Хлебникова. Поэт, зарытый на погосте в Ручьях и непотревоженный, не ведает, что в Москве сотворенный им миф обрёл реальность на мифической его могиле. Поверх надгробной плиты Маем Митуричем положена подлинная “доисторическая” каменная баба, найденная археологами на Иссык-Куле. Вы разглядываете фантасмагорический образ ужаса и смерти, поваленный ещё более жуткой силой, а каменная баба холодными глазами разглядывает вас. Мистика!

Мистика и в том, что у Хлебникова не только две могилы, но и два места рождения. По одним данным, село Тундутово, по другим — Малые Дербеты бывшей Астраханской губернии. Никто из многих писавших о нём в двадцатые и тридцатые годы не удосужился просто спросить его мать Екатерину Николаевну Хлебникову, где она родила, — уж этого женщина не может забыть. Умерла она через четырнадцать лет после своего сына.

Итак, уточним хотя бы один факт: в официальной могиле прах поэта Хлебникова не лежит. А неизвестному жителю Санталова или Ручьев повезло: он (или она?) покоится на элитарном Новодевичьем, хотя и не под своим именем.

Davis, California

— Вы завезли меня в малярийное место, —

бросил он мне упрёк. — Вы будете отвечать.

П.В. Митурич. Моё знакомство

с Велимиром Хлебниковым

Америка правит миром. Туземцы родины слонов и развесистой клюквы, мы прилежно изучаем директивы (to fulfil a directive), циркуляры (circular letter) и буллы (it must be bull) заморского начальства. Сарынь на кичку, карандашик в руку. Начали.

Согласно руководящим указаниям, великий путаник мысли во время своей собачьей жизни

• шатался по Петербургу;

• точил лясы с приятелями;

• метался по России;

• материл Керенского;

• хвастался этой матерщиной;

• лежал целые дни на берегу моря да купался в Персии;

• пытался проникнуть в тайну искусства;

• пытался совершенствовать русский лексикон;

• вытаскивал из-за пазухи наскоро написанные обрывки бумаги.

Обрывки, клочки. И наволочка, вестимо. Хлебников без наволочки, что собака без Баскервилей. Это его the label (лайбочка, по-туземному). Если я вижу эту лайбочку у своих, сразу посылаю к нашим.

Постельно-бельевую Калифорнию посылать некуда: дальнозоркие «Eagles» сорок лет клекочут, что это hotel, т.е. гостиница, т.е. проходной двор, т.е. временное пристанище проходимцев, сам-себя-посланцев.

• то, что он записывал, он прятал в наволочку и спал на ней;

• Митуричу осталось хлебниковское наследие: две грязных наволочки, набитые обрывками бумаги;

• Хлебников тащил две тяжёлых, набитых рукописями, наволочки.

Писатели-калифорнийцы — вольнолюбивые люди. Это вам не задавленные вечным, первичным, бесконечным, полным, окончательным и бесповоротным рабством россияне. German and Russian Department University of California Davis CA 95616 USA имеет свою, особенную хронологию Гражданской войны в России: события 1919 (Харьковское “сидение” Хлебникова) и 1921 гг. (Персидский поход) в Davis играючи меняют местами:

• Из голодной Москвы он метнулся в Харьков, где жил его приятель Григорий Петников и семейство Синяковых. Хлебников уже послужил в армии Красной, которая вошла в Персию, пытаясь сделать там революцию.

Один мой знакомый выбросил на помойку трёхтомник Есенина, когда прочёл воспоминания Риты Райт-Ковалёвой о беспримерной по гнусности выходке, так называемой коронации Хлебникова. В благословенной Калифорнии полагают, что Есенин и Мариенгоф согласились (то есть пошли навстречу пожеланиям будущего венценосца) совершить на сцене ритуал посвящения.

Деловитый насельник Hotel California всё более открыто, не таясь принимает нас за “чайников”:

• Хлебников одобряет издательские приёмы Давида Бурлюка: Хлебников сам уполномочивал приятелей делать эту странную работу.

Не совсем так: „Тринадцатый год я посвятил переписыванию сохранившихся у меня рукописей Хлебникова для книжки, изданной в Херсоне... Когда книга была напечатана зимой, Хлебников, увидя её, пришёл в ярость: „Вы погубили меня... — вскричал он. — Я никогда не хотел никому показывать своих опытов...” (см. Д. Бурлюк. Воспоминания);

• Злодейка Вера Хлебникова (до июля 1922 года и не подозревала о существовании будущего мужа — раз; родители покинули Астрахань летом 1931 года — два) разбивает первую семью Петра Васильевича: Митурич был на грани развода с женой и второго брака — с сестрой Хлебникова Верой ‹...› В 1916-м она добралась через Италию в Астрахань к матери, а после с матерью перебралась в Москву;

• в середине мая Новгородчина изнывает от комаров: шли они километров сорок по весенней распутице лесами и болотами, съедаемые комарами и увязая по колено в грязи;

• Хлебников хранит обрывки и клочки в двух грязных наволочках, а переплетённые беловики — в двух чистых: Хлебников подарил Степановым рукописную книгу, но где она, Евдокия Лукинична не помнит;

• зато Евдокия Лукинична Степанова (1900–1998) помнит день отъезда Хлебникова в больницу: 1 июня отыскали подводу и отвезли его в больницу в ближайший городок Крестцы.

Мелочь, а неприятно. Грибоедов сей род ахинеи называл смешеньем языков: французского с нижегородским. Говора Евдокии Лукиничны и почерка Николая Леонидовича, в нашем случае.

• Хлебников на больничной койке — загнивая от пролежней, ибо не в силах повернуться с боку на бок — напряжённо работает, но никому, кроме Юрия Ильича, не показывает ума холодных наблюдений и сердца горестных замет: то, что записывал, он прятал в наволочку и спал на ней;

• Маяковский за пять лет до начала работы ленинградцев над изданием Хлебникова ставит им палки в колёса: услышав о намерении Ю. Тынянова и Н. Степанова издать полное собрание сочинений Хлебникова, ревниво воскликнул: „Бумагу — живым!”

На самом деле было так. В марте 1923 года в количестве 5000 экз. вышёл №1 журнала ЛЕФ (ответственный редактор В.В. Маяковский). 143–171-ю страницы журнала занимают «Воспоминания о Велемире Хлебникове» Дм. Петровского, встык им подвёрстано:

Григорий Иосифович Винокур (1896–1947) вскоре порвал с лефаками. Таким образом, крах заявленного в марте 1923 года предприятия — заслуга исключительно Н.Н. Асеева (1889–1964): ответственный редактор В.В. Маяковский, ещё не будучи таковым, в заупокойном очерке «В.В. Хлебников» (М.: Красная новь. 1922. Книга 4, июль–август) обнародованию творческого наследия друга и учителя содействовать не обещал — раз, о твёрдом носителе собранного, включая картон переплёта и коленкор корешка, высказался более чем определённо — два.

К этому времени назрели издательские дела собрания сочинений Велимира. Прошло пять лет, как они не двигались, и вот неожиданно получаю любезное письмо от Тынянова ‹...› с предложением предоставить рукописные материалы для издания. Я сейчас же собираюсь и еду в Ленинград с рукописями и прямо являюсь к Тынянову. Он, очевидно, не ожидал такого быстрого ответа. Побеседовал со мною несколько минут в своём кабинете, заваленном книгами, и направил меня к своему ученику Н.Л. Степанову, который, собственно, берётся за дело редактирования Хлебникова. Я от него прямо направляюсь к Степанову, который меня радушно принимает. Я понял, что Тынянов тут играл роль только снисходителя на запросы молодёжи и не по своей инициативе сделал такое предложение. Степанов сразу вплотную подошёл к делу. Мы с ним провели в беседе всю ночь. Я развернул перед ним картину своего свидетельства жизни и быта Велимира, а также ввёл его в некоторые отношения с существующими силами, и он безусловно разделил наше положение и тактику. В этом человеке я почувствовал бескорыстную заинтересованность в издании Велимира. Этот человек не пожалеет трудов, чтобы сделать возможно больше и лучше для издания.

К этому времени назрели издательские дела собрания сочинений Велимира. Прошло пять лет, как они не двигались, и вот неожиданно получаю любезное письмо от Тынянова ‹...› с предложением предоставить рукописные материалы для издания. Я сейчас же собираюсь и еду в Ленинград с рукописями и прямо являюсь к Тынянову. Он, очевидно, не ожидал такого быстрого ответа. Побеседовал со мною несколько минут в своём кабинете, заваленном книгами, и направил меня к своему ученику Н.Л. Степанову, который, собственно, берётся за дело редактирования Хлебникова. Я от него прямо направляюсь к Степанову, который меня радушно принимает. Я понял, что Тынянов тут играл роль только снисходителя на запросы молодёжи и не по своей инициативе сделал такое предложение. Степанов сразу вплотную подошёл к делу. Мы с ним провели в беседе всю ночь. Я развернул перед ним картину своего свидетельства жизни и быта Велимира, а также ввёл его в некоторые отношения с существующими силами, и он безусловно разделил наше положение и тактику. В этом человеке я почувствовал бескорыстную заинтересованность в издании Велимира. Этот человек не пожалеет трудов, чтобы сделать возможно больше и лучше для издания.• Участников похорон Евдокия Лукинична помнит поимённо: провожало гроб шестеро: Митурич с женой Натальей, Иванов Василий, Лукин, Богданов и мой Алексей.

Свидетельство П.В. Митурича:

Возчика звали Фёдор Васильев — раз, Митурича с женой подле телеги до самых Ручьёв не было — два. Наталья Константиновна ровно семь лет (с 1.09.1915; учебный год в земской школе продолжался, как правило, с 1 октября по 1 мая) учительствовала в окрестных школах (муж служил в армии, семья воссоединялась исключительно побывками), здешние свычаи-обычаи знала назубок. Никто из деревенских не пришёл проститься с покойником, а уж начальство-то духовное каково приветит...

Наталья Константиновна ровно семь лет (с 1.09.1915; учебный год в земской школе продолжался, как правило, с 1 октября по 1 мая) учительствовала в окрестных школах (муж служил в армии, семья воссоединялась исключительно побывками), здешние свычаи-обычаи знала назубок. Никто из деревенских не пришёл проститься с покойником, а уж начальство-то духовное каково приветит...

И Митуричи загодя ушли договариваться о делянке на кладбище при местном храме: Декретом Совнаркома от 7.12.1918 г. «О кладбищах и похоронах» православная церковь была отстранена от погребального дела, но в глубинке по старинке с мнением священников считались.

Ручьёвский батюшка не поддался ни армейскому красноречию ходатая, ни обаянию просительницы, и беззаконному погребению воспрепятствовал. Тогда Митуричи отправились во вдоль и поперёк обжитую Натальей Константиновной деревню Борок (преподавала здесь с 1915 по 1917 гг., в апреле 1920 года в борковской больнице родила дочь Марию), дабы истребовать в сельсовете ордер на погребение. Местные власти предержащие с великим скрипом (подробности воспоследуют, см. главу «Трубка мира») выдали-таки нужную бумагу, и семейная пара (отнюдь не на грани развода, отнюдь!) вернулась в Ручьи, куда только что привезли гроб.

В главном протоиерей Александр Граничнов (1875–1937) вынужден был уступить, но место указал незавидное — на задах кладбища. Хоронили там умеренных раскольников (старообрядцев „верующих”, по выражению Митурича), т.е. не беспоповцев. Те напрочь отвергают духовенство (каждый мирянин есть священник) и церковные таинства. Чин отпевания, разумеется, тоже.

Задним числом, в 1924 году, Митурич изобразил перевозку гроба (запасники ГМИИ им. Пушкина, Москва). Уже не помнил точную дату, колебался. Исправил, да невпопад: 23.VI.22 г. на той же подводе перевозили Хлебникова из крестецкой больницы в Санталово, умирать.

Годом раньше (8.XII.1923, судя по надписи в правом верхнем углу; там же счёт дней: 208 от исходного события до конца 1922 года и 342 до припоминания, итого 550; ниже поверка итога законами времени) Пётр Васильевич воссоздал последнюю попытку страдальца оторваться от больничной койки (от гноища, сказал бы Иов):

К рисунку «Велимир в больнице» (те же запасники ГМИИ им. Пушкина, Москва) вопросов нет (исключая технику исполнения: тушь, размывка?), зато изображение похорон даёт простор домыслам. Возница налицо, слева-сзади ковыляет (настаиваю) небольшого роста мужчина. Вероятно, сам Пётр Васильевич. Опознаём и жену Наталью. Как это где. А пятно правее кепки? Головной убор супруги. Прочее заслонили гроб и спицы колеса. Заслонили не ахти красивую походку. Уж если атлет Митурич (на спор перемахивал через спинку стула без разбега) ковыляет, что говорить о жене-хромоножке... Наталья страдала костным туберкулёзом левого бедра, ходьба не доставляла ей удовольствия. Мягко говоря. А теперь считаем: Санталово → Ручьи (8 вёрст) + Ручьи → Борок (4 версты) + Борок → Ручьи (4 версты). Итого 16 вёрст пешим ходом.

Возница налицо, слева-сзади ковыляет (настаиваю) небольшого роста мужчина. Вероятно, сам Пётр Васильевич. Опознаём и жену Наталью. Как это где. А пятно правее кепки? Головной убор супруги. Прочее заслонили гроб и спицы колеса. Заслонили не ахти красивую походку. Уж если атлет Митурич (на спор перемахивал через спинку стула без разбега) ковыляет, что говорить о жене-хромоножке... Наталья страдала костным туберкулёзом левого бедра, ходьба не доставляла ей удовольствия. Мягко говоря. А теперь считаем: Санталово → Ручьи (8 вёрст) + Ручьи → Борок (4 версты) + Борок → Ручьи (4 версты). Итого 16 вёрст пешим ходом.

Алексея Степанова (поверим Евдокии Лукиничне) близ погребальной колесницы нет. Его напарника (поверим Петру Васильевичу) тоже. Вероятно, это последние шаги последнего пути: от ворот поворот — и гроб подвозят к задней стене каменной ограды. Подвозят, а санталовские парни уже через ограду перемахнули для осмотра делянки между елью и сосной. Осмотрели, один перелез обратно, другой остался по ту сторону: так-то сподручнее перетаскивать. Впрочем, неверная дата похорон (следовало бы 29.VI.22 г.) мешает настаивать на таких подробностях. Везут и везут.

В отличие от ‘пылесоса’ (руссо туристо, облико морале), чайник — слово ни разу не обидное. Так продвинутый (гуру | дока | додель | собаку съел) трунит над новичком (тыква | пряник | нульсон в смазке), терпеливо наставляя в деле. А вот прослыть слегка дебильным (то бишь недоумком) с лёгкой руки продвинутого аж до самой Калифорнии Юрия Ильича — это запросто даже и для доделя. Вспоминай речение Козьмы Пруткова: „Подобен флюсу дока (полнота его однобока)”. Если на клетке с буйволом увидишь надпись “буйвол” — не верь глазам своим. Но пуще того не верь писателю Дружникову! Простой пример:

• На сосне Пётр Митурич высек имя: “Велимир Хлебников”. Потом посадил возле холмика рябину и две берёзы.

Пётр Васильевич был крут, вспыльчив и нетерпим. Он пребольно высек бы Юрия Ильича за безграмотность: дерево точат, рубят, пилят, сверлят, строгают, режут; высекают искры, высекают на камне. А уж какой разнос обеспечен прижимисто-плюшкинским (рябина и две берёзы: почему не две рябины и две берёзы?) лесопосадкам — жуть лесная!

• Итак, провидец Хлебников предчувствовал, что лень в советской стране соединится с трудом ‹...›

Не предчувствовал, а предначертал: будущее уходит от лени.

• поэт, осуждавший технику и прогресс ‹...›

Знаем, знаем. Такое, например, гневное осуждение:

• Страшно сказать: смерть привела сумбурную жизнь поэта в порядок.

Тов. Жданов учит: сумбур у Шостаковича, Зощенко и Ахматовой. У остальных не сумбур, а шурум-бурум, ералаш или без царя в голове. Последнее опять-таки не про Велимира Хлебникова: поражает рахметовская, железная целеустремлённость. Известно сравнение Хлебникова с молнией (Р.В. Дуганов). Одобряю с оговоркой: молния, она же восклицательный знак, с плаката «Не влезай — убьёт!».

А теперь оставим в стороне изумительную безграмотность Юрия Ильича. Его повестушка заросла пышной крапивой, руки и ноги у нас вспухли волдырями. Трудновато найти в этом бурьяне какую-либо достоверность.

Поигрались в ботанику, даёшь археологию (Никто из разрешавших воздвигнуть памятник не понимал его смысла, а Май Митурич, сотворивший его, что-то объяснял про археологию. Он обвёл вокруг пальца этой археологией советскую власть, вырвался из мифа, сочинённого на костях Хлебникова).

Вот и камень. Суровый известняк Новодевичьего, где Юрий Ильич отродясь не бывал. Сейчас докажу.

В мифах новейшего времени главное действующее лицо уже не драконо- змее- тирано- и т.п. бóрец, а его супостат. Лернейская гидра вот-вот одолеет Геракла, Соловей-Разбойник — Илью Муромца, Тугарин Змеевич — Алёшу Поповича, Григорий Распутин — Феликса Юсупова, Адольф Гитлер — Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта, Уинстона Черчилля, Иосипа Броз Тито, Шарля де Голля, Вильгельма Пика, Георгия Димитрова, Клемента Готвальда, Людвика Свободу, Пальмиро Тольятти, Георге Георгиу-Деж и др.

Налицо всемирная движуха. И её следует осмыслить. Хотя бы назвать предмет осмысления. Коротко и ясно. Чудовище? Мимо: не коротко. Гад? Мимо: земноводное пресмыкающееся. Решено и подписано: монстр.

Не мной решено и подписано, а Жаном Кокто (Jean Cocteau, Les Monstres sacrés). Моя лепта — предложение назвать всемирную движуху монстри́мом (monstre + stream), сопутствующую отрасль науки мо́нстрикой, её деятелей — монстряка́ми, деятельниц — монстря́чками.

Но разве дружниковский Хлебников монстр? Сказано вам — городской сумасшедший, Марья Тимофеевна Лебядкина (см. А. Жолковский. Графоманство как приём. Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) в штанах. Стал бы из-за пустяков Юрий Ильич копья ломать.

Тогда кто же монстр? Ни за что не догадаетесь, ибо не корпели над калифорнийской разоблачатиной с карандашиком в руке. В отличие от меня.

Тогда кто же монстр? Ни за что не догадаетесь, ибо не корпели над калифорнийской разоблачатиной с карандашиком в руке. В отличие от меня.• трусоват (нервничали, боясь протеста местных жителей);

• алчен (произошла ошибка по незнанию алчного человека);

• неуживчив (тут до сих пор не заржавевший конфликт семейный);

• самонадеян (осуществить по закону и, так сказать, научно было бы не трудно).

• хочу подчеркнуть, что только на энтузиазме одиночек и сохранялись российские культурные ценности, особенно в советскую эпоху.

Но вот единство и борьба противоположностей завершаются победой Соединённых Штатов Америки — и Фёдор Михайлович Достоевский добровольно спрыгивает с парохода современности: трусовато-алчный склочник-самодур Митурич-младший внезапно превращается в ... в ... нет, дай дух перевести... в мистического владыку Октябрьской революции.

Что за ухмылки. Ах, лентяй. От тебя же светлое будущее уходит. Так и быть, рассажу Гегеля и Фейербаха по шесткам калифорнийской диалектики:

• каменная баба стоймя = победа Октябрьской революции;

• каменная баба лежмя = поражение Октябрьской революции;

• Митурич-младший повалил каменную бабу поверх надгробной плиты = Митурич-младший победил Октябрьскую революцию;

• Митурич-младший, заклёванный и оплёванный мировой общественностью за обман с перенесением праха Велимира Хлебникова, возьмёт да и поставит каменную бабу на ноги = торжество идей Октябрьской революции.

Я таки вынудил тебя перечитать последние абзацы калифорнийских протоколов? Да, чёрным по белому:

• фантасмагорический образ ужаса и смерти, поваленный ещё более жуткой силой = Митурич-младший сильнее Великого Октября, он его мистический владыка.

Хорошо ещё, что Юрий Ильич держит своего монстра на цепи, а то старичок наделал бы делов. Вот он в проходной Новодевичьего кладбища... За плечами рюкзачок, а нём корейский резачок... 1½ минуты работы... Каменная баба встаёт... Россия восстаёт... Девятый вал беженцев и вынужденных переселенцев... Драка за место преподавателя в Davis, California... Юрия Ильича гонят в шею пришлые русскоговорящие.

Сам накликал!

Не Юрия Ильича жалко, а фараонов (ментами назвать язык не поворачивается) из проходной Новодевичьего: первыми полягут в гражданской войне. Я же и перекокаю эту Сциллу и Харибду. Как за что? Не впустили, гады.

Или уж пощадить. Служба есть служба. Дядя с улицы проваливай, к родному дяде — милости просим. По предъявлению пропуска.

Предъявил в развёрнутом виде — и те же самые гады берут под козырёк. Берут под козырёк, и я хозяйской походкой  топаю к делянке Хлебниковых-Митуричей. Называется на чужом горбу в рай.

топаю к делянке Хлебниковых-Митуричей. Называется на чужом горбу в рай.

Отставить. Не на горбу, а под. Своим ходом. Гомер задом наперёд: Одиссей внедряется в пещеру, а Полифем всячески препятствует. Посторонним вход воспрещён. Именно вход, в обратном направлении валом вали. Но предварительно те же самые карачки, a quattro zampe.

То есть предприимчивый нахалюга я проник, а осторожно-предусмотрительный Юрий Ильич (до 1971 г. Юрий Израилевич) — никак нет. Праздный зевака извне. Его каменная баба — сзёв такой вот картинки.

Мелковато. Не разберёшь, холодными глазами разглядывает вас Великий Октябрь, или веки его сомкнуты.

Вежды, сказал бы Державин. От ‘виждь’, повелительного наклонения глагола ‘видѣти’.

Для достовѣрнаго успѣха слѣдуетъ подойти ближѣ. Ещё ближѣ. Вплотную, да. Не обязательно становиться на колени, как сделал один мой приятель, и целовать суровый известняк в самые уста, как это сделал другой мой приятель.

Сомкнуты, крепко сомкнуты вежды каменной богини. Есть мнение, что это мужчина, знатный тюркский воин. Какая разница. Не баба-революция, так идол-Октябрь.

• могила мелкая, непотревоженная, в лесу;

• копали, хотя могила мелкая, кое-как, спешили;

• обратите внимание, что могила вырыта была мелкая, полтора аршина — это чуть больше метра.

Чего ж она мелкая такая? Копальщиков было предостаточно: двое молодых парней от Петра Васильевича и ещё двое от Юрия Ильича. Так ведь Митурич и не скрывает, что могила — чужая:

Отсюда и не подлежащая разгадке тайна захоронения В.В. Хлебникова: объём осадков (дожди, талые воды) в провал заброшенной могилы на два жилья (ср. двужилая изба, т.е. изба в два этажа) за 1922–1960 гг. Прочее поддаётся осмыслению. Приступим.

Верхний жилец был зарыт вопреки воле настоятеля церкви, при которой действовало приходское кладбище (деревня Санталово — Ручьёвского прихода), под нажимом сельсовета. Из письма Н.Н. Пунину 29–30 июня 1922 года:

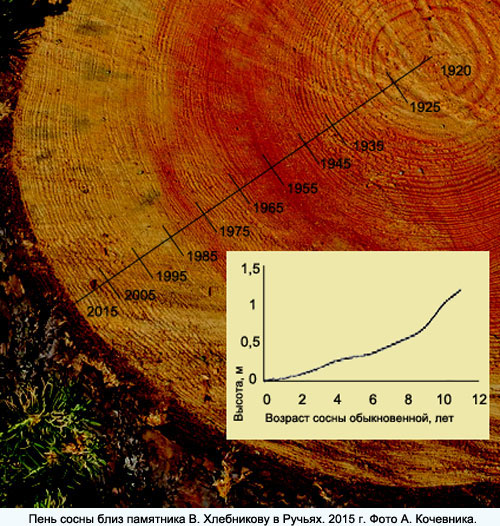

Для Хлебникова именно вытянули. Растяжимость кладбищенской ограды состоит в расстоянии от неё места погребения. Могила близ храма во имя Георгия Победоносца — далеко не ровня могиле на задах. Подземная галёрка в Ручьях — последний приют умеренных (отчасти признающих церковные таинства) раскольников. Воспитательная мера: признавай полностью. Советская власть положила предел избирательному подходу к усопшим: заднюю стену старинного приходского кладбища упразднили в целях его расширения. Нынче могила Хлебникова — то есть памятник работы Вячеслава Клыкова подле берёзы не весьма преклонных лет и пня сосны 1920 года рождения (см. ниже) — в самом центре не только внимания паломников, но и в прямом смысле.

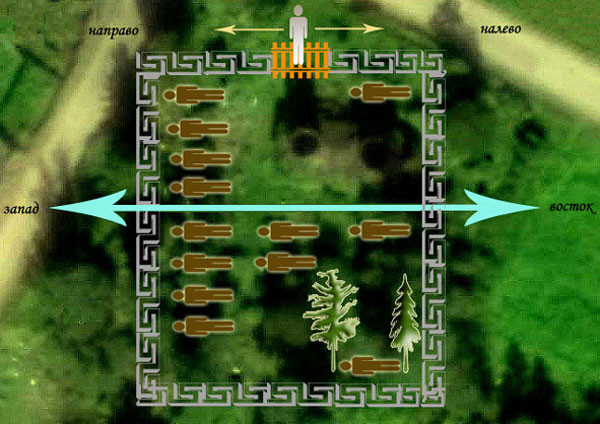

Для Хлебникова именно вытянули. Растяжимость кладбищенской ограды состоит в расстоянии от неё места погребения. Могила близ храма во имя Георгия Победоносца — далеко не ровня могиле на задах. Подземная галёрка в Ручьях — последний приют умеренных (отчасти признающих церковные таинства) раскольников. Воспитательная мера: признавай полностью. Советская власть положила предел избирательному подходу к усопшим: заднюю стену старинного приходского кладбища упразднили в целях его расширения. Нынче могила Хлебникова — то есть памятник работы Вячеслава Клыкова подле берёзы не весьма преклонных лет и пня сосны 1920 года рождения (см. ниже) — в самом центре не только внимания паломников, но и в прямом смысле. левый задний угол каменной ограды. Я весьма условно совместил частично сохранившуюся (см. выше) каменную ограду и ворота (ныне калитка) с наиболее разборчивым — различимы даже отдельные надгробия — спутниковым снимком. Православное погребение совершают головой на запад. Стороны света поверяются алтарём Георгиевского храма: согласно канонам православного зодчества, заиконостастное святилище находится на востоке. П.В. Митурич указал место упокоения Велимира Хлебникова так: в левом углу кладбища у ограды параллельно задней стене между елью и сосной (дневник 1922 г.); в левом заднем углу у самой ограды между елью и сосной (пояснение к рисунку гроба); в левом углу у самой ограды параллельно задней стене, меж елью и сосной (из письма Сергею Городецкому); на уголке кладбища в Ручьях (из письма Николаю Пунину); в левом заднем углу у самой ограды (мемуары 1944 г.).

левый задний угол каменной ограды. Я весьма условно совместил частично сохранившуюся (см. выше) каменную ограду и ворота (ныне калитка) с наиболее разборчивым — различимы даже отдельные надгробия — спутниковым снимком. Православное погребение совершают головой на запад. Стороны света поверяются алтарём Георгиевского храма: согласно канонам православного зодчества, заиконостастное святилище находится на востоке. П.В. Митурич указал место упокоения Велимира Хлебникова так: в левом углу кладбища у ограды параллельно задней стене между елью и сосной (дневник 1922 г.); в левом заднем углу у самой ограды между елью и сосной (пояснение к рисунку гроба); в левом углу у самой ограды параллельно задней стене, меж елью и сосной (из письма Сергею Городецкому); на уголке кладбища в Ручьях (из письма Николаю Пунину); в левом заднем углу у самой ограды (мемуары 1944 г.). Яма в полтора аршина глубиной вырыта, остаётся опустить в неё сосновый короб (оценка П.В. Митуричем изделия Фёдора Васильева) с телом. У короба два торца: туловищный пошире и ножной поуже. Каким торцом куда? То есть ногами или головой в в левый угол ограды? Робко предположив осведомлённость санталовских парней-копальщиков и/или возницы (он же гробовщик) Фёдора Васильева в погребении русского мертвеца головой на запад, расположение летописных указателей могилы Велимира Хлебникова оказывается таким: сосна (на сосне рядом, в головах, написали имя и дату) несколько дальше (до пяти шагов) ели от левого заднего угла (благодарю новгородчанку Марину Яшину на географически выверенные снимки развалин Георгиевского храма в Ручьях, см. http://temples.ru/card.php?ID=19974).

Яма в полтора аршина глубиной вырыта, остаётся опустить в неё сосновый короб (оценка П.В. Митуричем изделия Фёдора Васильева) с телом. У короба два торца: туловищный пошире и ножной поуже. Каким торцом куда? То есть ногами или головой в в левый угол ограды? Робко предположив осведомлённость санталовских парней-копальщиков и/или возницы (он же гробовщик) Фёдора Васильева в погребении русского мертвеца головой на запад, расположение летописных указателей могилы Велимира Хлебникова оказывается таким: сосна (на сосне рядом, в головах, написали имя и дату) несколько дальше (до пяти шагов) ели от левого заднего угла (благодарю новгородчанку Марину Яшину на географически выверенные снимки развалин Георгиевского храма в Ручьях, см. http://temples.ru/card.php?ID=19974). о. Александр (Граничнов) начал служение в Ручьях в 1902 г., а в 1937-м положил душу за други своя. Приход не из бедных: близ деревянной церкви (во имя великомученика Георгия Победоносца, 1741 г.) иждивением окрестных землевладельцев возвели каменный пятиглавый собор во имя Покрова Божией Матери (освящён в 1925 г.). Значительнейший пай денежных средств на строительство внёс профессор горловых, носовых и ушных болезней Императорской военно-медицинской академии, почётный лейб-отиатр Двора Его Императорского Величества, основоположник отечественной оториноларингологии как самостоятельной научной дисциплины Николай Петрович Симановский (1854–1922), полагая созидание дома Божия благочестивейшей данью памяти упокоенной в Ручьях незабвенной супруги, первой в России женщины-физиолога, ассистента академика Павлова, первой в России женщины-ординатора Медико-хирургической академии Екатерины Олимпиевны Шумовой-Симановской (1852–1905).

о. Александр (Граничнов) начал служение в Ручьях в 1902 г., а в 1937-м положил душу за други своя. Приход не из бедных: близ деревянной церкви (во имя великомученика Георгия Победоносца, 1741 г.) иждивением окрестных землевладельцев возвели каменный пятиглавый собор во имя Покрова Божией Матери (освящён в 1925 г.). Значительнейший пай денежных средств на строительство внёс профессор горловых, носовых и ушных болезней Императорской военно-медицинской академии, почётный лейб-отиатр Двора Его Императорского Величества, основоположник отечественной оториноларингологии как самостоятельной научной дисциплины Николай Петрович Симановский (1854–1922), полагая созидание дома Божия благочестивейшей данью памяти упокоенной в Ручьях незабвенной супруги, первой в России женщины-физиолога, ассистента академика Павлова, первой в России женщины-ординатора Медико-хирургической академии Екатерины Олимпиевны Шумовой-Симановской (1852–1905). С октября 1925 г. службы совершались в обоих Ручьёвских храмах: деревянном Георгиевском и каменном Покровском. Как то предписано Уставом Православной Церкви, во время воскресной Литургии, а также богослужений по двунадесятым праздникам, о. Александр обращался к пастве с проповедью. Проникновеннейшая из них — на снятие с Покровского храма колоколов и накупольных крестов. Чуждый елейному языку и околичностям, о. Александр отнюдь не призывал кару Господню на головы кощунников: прихожане вместе с духовным пастырем истово молились о вразумлении (без коего спасение души грешника невозможно) своих односельчан, посягнувших на церковь. Некоторые из детей, вступивших ранее в пионеры, после проповеди перестали носить красные галстуки.

С октября 1925 г. службы совершались в обоих Ручьёвских храмах: деревянном Георгиевском и каменном Покровском. Как то предписано Уставом Православной Церкви, во время воскресной Литургии, а также богослужений по двунадесятым праздникам, о. Александр обращался к пастве с проповедью. Проникновеннейшая из них — на снятие с Покровского храма колоколов и накупольных крестов. Чуждый елейному языку и околичностям, о. Александр отнюдь не призывал кару Господню на головы кощунников: прихожане вместе с духовным пастырем истово молились о вразумлении (без коего спасение души грешника невозможно) своих односельчан, посягнувших на церковь. Некоторые из детей, вступивших ранее в пионеры, после проповеди перестали носить красные галстуки.Представив, отрекаюсь от сравнения с Толстым. Парни-копальщики уладили могильный холмик, сели рядком с Митуричами на телегу Фёдора Васильева и укатили в Санталово. Могилу никто не тревожил, Юрий Ильич прав. Гроб на гроб тридцать восемь лет.

Почвы бывают подзолистые, серые лесные и так далее. Хлебникова зарыли в ил, уверяет Николай Заболоцкий. Человек с познаниями, принимается. Илом называют нечто вязкое, но не глину. И сырое даже на запах.

Домовины поочерёдно истлевали, травой заросший бугорок заполнял пустоты. Между елью и сосной образовалась впадина. Талые (снегозадержанию способствовала предельная близость каменной ограды) и ливневые воды скатывались именно сюда.

Всё и вся стремится идти по пути наименьшего сопротивления. Вода не исключение: дырочку ищет. Найдёт, вымоет кости добела. Дальнейшее зависит от кислотности почвы. Перезахоронение 1960 года не потребовало ящика: бренные останки Велимира Хлебникова уместились в горсти. Прочее ушло в раствор.

Однако вернусь к моей хозяйской походке и прочим телодвижениям зимой 1982 года в Москве.

Однако вернусь к моей хозяйской походке и прочим телодвижениям зимой 1982 года в Москве.Итак, на Новодевичьем кладбище сын Петра Васильевича Митурича (1887–1956) Май Петрович Митурич-Хлебников (1925–2008) перезахоронил затылочную кость (os occipitale) и фаланги пальцев (ossa digitorum manus) Велимира Хлебникова точка с запятой это самые устойчивые к разложению кости человека точка с запятой остальное в Ручьях точка.

Как-то сохранить её в лесной полузаброшенной деревеньке не представлялось возможным. Да и трагическая случайность, чуждость, даже враждебность этого места всей судьбе Хлебникова побудила нас перенести останки его в Москву.

Как-то сохранить её в лесной полузаброшенной деревеньке не представлялось возможным. Да и трагическая случайность, чуждость, даже враждебность этого места всей судьбе Хлебникова побудила нас перенести останки его в Москву.Пётр Васильевич Митурич — гений чёрно-белого. Гений, согласно Пушкину, простодушен. То есть не склонен к надувательству. Суровый гений не склонен вдвойне.

Его «Записки сурового реалиста эпохи авангарда» (М.: RA, 1997, 312 стр.) изданы в тяжёлое для меня время, приобрести книгу до сих пор не удалось. А вот «Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых» (М.: Аграф, 2004, 416 стр.) имеется. Это воспоминания Мая Митурича, переслоенные докторской диссертацией М.А. Чегодаевой «Духовный мир Хлебниковых-Митуричей». Новаторства издателю не занимать: книга-оборотень. То бекон, то булочка с изюмом. Смотря по настроению. Но досада при любом раскладе: эх, поменьше бы теста (сала).

Его «Записки сурового реалиста эпохи авангарда» (М.: RA, 1997, 312 стр.) изданы в тяжёлое для меня время, приобрести книгу до сих пор не удалось. А вот «Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых» (М.: Аграф, 2004, 416 стр.) имеется. Это воспоминания Мая Митурича, переслоенные докторской диссертацией М.А. Чегодаевой «Духовный мир Хлебниковых-Митуричей». Новаторства издателю не занимать: книга-оборотень. То бекон, то булочка с изюмом. Смотря по настроению. Но досада при любом раскладе: эх, поменьше бы теста (сала).

Воспоминания обрываются 1956-м годом, смертью отца. Священный монстр до ужаса скромен. Дрожь пробирает, оторопь берёт: в заповедном (он же духовный) мире нет и следа Митурича-младшего с его чудовищными достижениями. М.А. Чегодаева непременно ввела бы читателя в цепенящий мир «Маугли» Митурича-Киплинга или преисподнюю «Одиссеи» Митурича-Гомера, да монстр запретил под страхом лютой смерти. Об этом оповещено с порога, заглавием книги: заповедь есть предписание-запрет, заповедный мир — неприкосновенный кусок природы с краснокнижными растениями, букашками и зверьём под неусыпным надзором егерей искусствоведения.

Правильно запретил, кстати. М.А. Чегодаевой пришлось бы одобрить некоторые сочетания пятен: Матисс, дескать, позавидует. Или охоту к перемене мест: второй Миклухо-Маклай. А священных монстров нельзя хвалить в глаза. Простой пример: когда настоятеля нашего прихода о. Вячеслава (Мироновича) две старушки-постницы принялись наперебой расхваливать за служение, он их тотчас оборвал: „Зачем вы у меня благодать забираете?”

Однако вернёмся к Митуричу-старшему: заявлено, что высек бы Юрия Ильича за враки. Заявлено с дальним прицелом: в нужное время отказаться от своих слов. Час настал, трижды отрекаюсь. Ибо в 1944 году, извлекая из памяти события двадцатидвухлетней давности, Пётр Васильевич допустил неточность.

Юрий Ильич тясячу раз прав: надпись была не на ели, а на сосне. Докладывая Н.Н. Пунину о погребении, Митурич пишет в тот же (или на следующий, крайний срок) день:

Написали, а не написал. Стало быть, купно с возницей Фёдором Васильевым и/или копальщиками. Надпись на стволе дерева подразумевает обнажение древесины — зáтесь (затёс, затёску), затесь подразумевает топор.

Имя и дата: Велимiр 29 VI 22.

Это как же надо владеть топором, чтобы управиться без единой помарки. То есть Митурич отпадает. Это как же деревенские наторели в грамоте, коли вырубили буковка (не Велемир и не Велимир) в буковку, циферка (две латинские) в циферку.

Следовательно, топор в качестве орудия письма отпадает. Остаётся нож. Или долото.

Если долото — высечь следует не Юрия Ильича, а меня. Даже вырубить. Потому что не стамеска, без молотка столярным долотом не работают. Итак, припасли топор для затеси, долото и молоток для врубки рун. Молоток просто напрашивается: покойника отпевать не собирались, гроб заколотили ещё в Санталово. Заколотили, а начальство возьми да и потребуй удостоверения. Удостоверились — заколачивай обратно. Не обухом же.

Если не припасли молоток, долото — бесполезная железка. Остаётся нож. Или гвоздь. У хвойных пород мягкая древесина, процарапке поддаётся.

Допустим, нож. Разумеется, в руках Митурича. Во избежание опечаток. Ни одной опечатки, зато помарок не счесть: вся ладонь в смоле, дома пришлось песком (керосин-то нынче кусается) оттирать. И резать правду-матку Пунину: „а на сосне рядом, в головах, я вырезал имя и дату”.

Если не нож, то гвоздь. Или карандаш. Химический карандаш.

Если в 1918 году им пользовались, то в 1922-м и подавно. Дёшево и сердито: надпись в считанные часы оплывёт живицей, это надёжно предохранит её от выгорания и смыва.

Но, чтобы прочесть спустя годы, придётся эту смолу соскоблить. Вместе с надписью. Нет, химический карандаш отпадает.

Но затесь была.

Обнажение древесины.

Рана, никогда не зарастающая корой. Ни-ког-да.

Вечное увечье.

Eternal bodily injury | Die ewige Körperverletzung | la mutilation éternelle | la mutilación eterna.

Заболоцкому я подыграл из того же лукавства и тоже на малое время: никакого ила.

Песчаный холмик без креста, скромно убранный цветами. Ветка сирени, да. Разумеется, хлопотами жены Натальи. Сроду не поверю, что сам удумал. Ветка прижилась, по слухам. Прижилась и пошла в рост.

Пошла в рост, вымахал здоровенный куст. А они говорят — не та могила. Как же не та, коли сирень только здесь — в левом заднем углу ограды кладбища, между елью и сосной. Особая примета.

и церковь за 12–13 вёрст от Санталова (сбой памяти: от Санталова до приходской церкви в Ручьях 8 вёрст; 15 вёрст до Крестцов. — В.М.), и обратился к священнику с этим делом, то он, узнав, что похороны намерены совершать без церковного обряда, сказал, что не допустит покойника на православное кладбище.

и церковь за 12–13 вёрст от Санталова (сбой памяти: от Санталова до приходской церкви в Ручьях 8 вёрст; 15 вёрст до Крестцов. — В.М.), и обратился к священнику с этим делом, то он, узнав, что похороны намерены совершать без церковного обряда, сказал, что не допустит покойника на православное кладбище.Но почему Май Петрович не доложил Юрию Ильичу о сирени? Как то:

— Намаялись, пока Паша не сообразил обрубить боковые корни. Потом подсунули вагу и выкорчевали. Отводки (корневую поросль) я увёз и посадил на даче. Говорят, у сирени корни поверхностные. Просто на могилах её не выкапывают. Проникли, да. Получается не куст, а живые мощи. Отводки прижились, пошли в рост. Роскошные мощевики. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) размножается черенками, как смородина. Приезжайте весной, нарежу. Сколько? Хороший вопрос. Сирень отзывчива на обрезку, до буйства. Но таможня даёт добро только на два черенка. Если пересадка в Токио, разумеется. Палочки для еды. С женой? Четыре черенка, проверено. Давид Давидович с Марией Никифоровной именно так провозили.