На крылечке тёмного и гнилого строения, вероятно бани,

сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал

известный романс:

Э-я фа пасатыню удаляюсь

Ата прекарасаных седешенеха мест…

Иван Тургенев. Контора

Медленно песни заныла нота,

странствуя гнётся, странно темна,

Гнётся и тянется без поворота...

Николай Тихонов. Финский праздник

Дурнушка жизнь и даже смерть неряха

Лишь новизной берут первостатейной.

Осип Мандельштам. . К немецкой речи

А хожу я всё вокруг да около набоковской фразировки одной псевдоитальянской арии, догадки по поводу которой, как автомобильные пробки в Москве, измеряются расстояниями то ли до Луны, то ли до Мадрида. С кем только не сопрягали имя Набокова — не перечислить. Пришла пора вытащить из его текстов отсылки к Велимиру Хлебникову. И не потому, что его там так уж много, а оттого, что он служит ключом в стройной системе разгадок. Мал золотник, да дорог, мала деляна, да конопляна. Чего только не изобретёшь под воздействием каннабиса (нет-нет, мне лично дегустировать не довелось). Но, пока не поздно, возвращаемся к подсказкам воющей судьбы и разномастным малютам.1![]()

А прежде текстологически напомню территорию романных соотношений Набокова, для чего придется вкратце повторить написанное не так давно.2![]()

Почти суеверно я отношусь к ходячей следопытческой (тьфу ты, опять про палача!) мудрости, по которой мяч сам ищет игрока, а на ловца и зверь бежит. Читая намедни в рижском журнале интервью шестилетней давности с магнетическим философом, натолкнулась на следующий пассаж. Арнис Ритупс разговаривает с Александром Моисеевичем Пятигорским: „Ну, как один товарищ сказал: странно, что людей пугает то, что их не будет, а то, что их не было, не пугает. — А кто это сказал? — Эпикур. — А у старика голова работала, да?”3![]()

Дальнейшие поиски в интернете привели к уточнению, которое я воспринимаю как суверенный отклик единомышленника. Американский психолог Ирвин Дэвид Ялом в своей книге «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти» (2008) пишет об „аргументе симметрии” Эпикура:

Задолго до «Других берегов» (1954) Набоков написал два “эпикурейских” романа. Действие одного, созданного по-русски, происходит до рождения героя, события второго, написанного (для вящего сокрытия их общности) впервые по-английски, — после его смерти. Их детективную подоплёку и многие загадки можно разгадать, только приняв именно такое расположение проводов „колыбели над бездной”, временами подпитывая набоковскую высоковольтную линию от хлебниковской тяговой подстанции. Один роман называется «Приглашение на казнь» (1934), второй — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1938–1939).6![]()

В романе «Приглашение на казнь» есть вставной эпизод, вызывающий недоумение приговоренного к декапитации Цинцинната. Библиотекарь ошибочно приносит ему томики с арабскими письменами, которые узник возвращает, объясняя, что „не успел изучить восточные языки”. Досадно, что герой не освоил языки, где чтение происходит справа налево, а книга перелистывается от конца к началу. Как в «Мирсконца» Хлебникова, где движение течёт от похорон к колыбели и далее — в зачеловеческие сны неба, беременного прошлым, а не будущим.

Набоков писал «Дар», который хотел назвать ещё более кратко — «Да». Вдруг отложил его в сторону и залпом написал «Приглашение на казнь». «Дар» — роман о творчестве, таланте и подарке самой жизни. «Дар» — это плюс (+), утверждение, безусловное “да”; «Приглашение на казнь» — минус, отрицание, зловещее “нет”. Но “нет” не всегда означает смерть, когда движение по жизненному пути — слева направо, и тень от единицы человеческого самостояния падает туда же — вправо, в плюс мировой системы координат. «Приглашение...» не о том, когда человека уже нет, а когда его ещё нет.

Из «Бледного огня» Набокова: „Но если бы до жизни / Нам удалось её вообразить, то каким безумным, / Невозможным, невыразимо диким, чудным вздором / Она нам показаться бы могла!” «Приглашение...» и есть такая невозможная, невыразимо дикая и чудная возможность взглянуть на жизнь до жизни. Набоков принялся за роман 24 июня 1934 года и завершил черновой вариант в рекордно короткие сроки — „за две недели чудесного волнения и непрерывного вдохновения”, по его словам. Это результат счастливого потрясения, дара жизни, рождения сына — 10 мая 1934 г. Крайние границы жизни и смерти, как две непересекающиеся параллельные прямые — пересекаются. Уход из жизни, помеченный на полях страхом и болью, похож на рождение младенца, а лучезарный образ рождения окантован подлинной тьмой смертельного ужаса. Цинциннат: „Ведь я знаю, что ужас смерти — это только так, безвредное, — может быть, даже здоровое для души, — содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного...”.

В сновидческом «Приглашении...» автор заглядывает далеко за порог рождения. Действие романа охватывает дородовой период, нелёгкое вызревание плода, а казнью, экзекуцией проставляется финальная точка повествования — появление героя на свет божий, его порубежный переход в состояние “аз есмь”. Пронизывающая роман дробь “тамтатам” — барабанное приготовление к казни, одновременно и неумолкающий стук Рока в дверь, и требовательное колочение в материнской утробе.

Весь текст, как чемодан ярлыками, облеплен знаками направления. Эти клейма и марки выставлены напоказ, без участия симпатических чернил, но именно их нарочитая предъявленность приводит к результатам знаменитого «Похищенного письма» Эдгара По — они остаются незамеченными. Всепронизывающая тайна, которую нет нужды прятать, — она вся напоказ.

Единственный заключённый круглой крепости признаётся, что „всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, — с чем, я ещё не скажу...”. В таком пренатальном положении он, „как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу”. Имя ‘Цинциннат’ — лат. “курчавый, кудрявый”, чей эмблематический инициал ‘C’ (столетие, век, грифель, алмаз, подкова) — как свернувшееся тело ребёнка; и с самого начала романа, под выстрелом взгляда в тюремный глазок, герой сворачивается: „Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причём получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог”.

Время течёт под хлебниковским девизом, нацарапанным неизвестно кем на стене каземата: „Смерьте до смерти, — потом будет поздно”. Мера не тюремному миру должна соответствовать, а создавать новый, свой мир. Два основных измерительных прибора времени “заточения” — грифель карандаша и алфавит. Ими исполняется срок. Карандаш, тающий, как свеча, не просто внешнее высказыванию орудие письма, а нечто внутреннее — место сосредоточения, вы-сказывания смысла. Герой уже предрекает как воспоминание о будущем это прохождение точки „я есмь!”: „Я исхожу из такого жгучего мрака, таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, — что до сих пор ощущаю (порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду) тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я. Как я выскочил, — скользкий, голый”. Текст и алфавит противонаправлены: роман развертывается от начала к концу, алфавит — от своего конца к началу, от ижицы к азу. Алфавит — символическая лестница восхождения. Накануне “смерти” герой оказывается на пороге своего “я”, выхода из „темницы языка”, начала своей подлинной жизни. Дойдя до ‘Аз’, головы и начала алфавита, Цинциннат зачёркивает слово ‘смерть’, обозначая этим торжество жизни.

У азбуковеда Хлебникова галочка упраздненной за ненадобностью ижицы вылетает из текста уничтоженной войной:

Ещё одна грамматическая ошибка Барышни-Смерти, лишившейся головы. Собственно, всё «Приглашение на казнь» — роман об ошибке “плахи” и обмане восприятия. Статистика говорит: четырнадцать раз в тексте повторено, как Цинциннат “ошибается”, в романе наличествует несколько десятков заблуждений — подстановок, “самообманов”, оптических иллюзий, ослышек, фикций и дурных шуток.

Цинциннатово родовое время исчисляется иначе, чем романное. Имена тюремной троицы (директора, надзирателя, адвоката — Родриг, Родион, Роман), и счёт идёт на часы, а не на сутки (крепостные часы — без стрелок).

Русский роман Сирина «Приглашение на казнь» и английский роман Набокова «The Real Life of Sebastian Knight» — дилогия с одним заглавным героем. В первом романе его ещё нет, во втором — уже нет, в первом — его воображаемая жизнь до рождения, во втором — реальная, подлинная, настоящая, действительная (все варианты перевода). Финальные строки первого романа (момент смертельного выхода Цинцинната к „существам, подобным ему”) стыкуются с зачином второго — „Себастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в прежней столице моего отечества”. Нужно, по совету автора, схватившись за волосы, увидеть простое решение первого романа, тогда раскроются загадки второго. На едином ковре дилогии образованы симметричные узоры, при загибании ковра узор второго текста совпадает с первым — изнанка даёт ответ.

Авангардные штудии Себастьяна Найта начались летом 1917 года, когда он с беспечностью неофита отправился в несуразный вояж вслед за футуристом Алексисом Паном и его женой. Учитель и ученик путешествовали по России вплоть до Симбирска, где гастроли завершились так же неожиданно, как и начались. Портрет и творческие характеристики А. Пана в романе слеплены из лоскутного набора признаков десятка футуристов: Хлебников (заумная ворчба), Бурлюк и Маяковский (гастроли и громогласность), Каменский (визитка, вышитая огромными цветами), Кручёных (маленький рост и фальшивая продукция лишних слов), Гнедов (ритмические инвенции), Пастернак (английские переводы), Кульбин (созвездие Большого Пса) и т.д.

Поначалу кажется, что с Хлебниковым Себастьяна связывает только фамилия футуриста — Пан (pane, panis — хлеб в латыни), но постепенно оказывается, что будущий писатель (а значит, и Набоков) переняли у поэта гораздо больше, чем можно было ожидать.

Весь роман пронизан нумерологией, которая активно участвует в создании накладок и аномальных ситуаций. Основой служат три цифры, склонные к “переворотам” и заменам — 1, 6, 9. Год рождения Себастьяна — 1899. Температура в день рождения (31 декабря) — 12 градусов мороза по Реомюру, что по Цельсию — минус 9, 6 градуса. Год смерти — 1936. Лондонский адрес — Оук-Парк-Гарденз, 36. Телефон доктора Старова — 61-93. В., брат Себастьяна, пишет об этом:

И всё же главным символом романа является единица, которую, как кол или копьё, переворачивают то и дело вверх ногами.7![]()

Прежде чем переходить к более подробным эпюрам вышеперечисленных проекций двух романов или к загадке „итальянской арии”, заглянем в набоковский роман «Дар». Хитрости и подвохи поджидают на каждом шагу всех текстов Набокова, и этого в частности. Придётся основательно выпрямлять собственное повествование, чтобы не отскакивать поминутно в сторону, рассказывая о своих разведках, дознаниях и подозрениях. И всё равно движение будет напоминать бег зайца по полям. Впредь отступления от основной линии своего “доклада” буду именовать “отскоками”, или нет, пусть лучше они зовутся “рикошетами”.

Вне сомнений, на основе хлебниковских текстов о Разине, опубликованных в пятитомнике Собрания произведений Хлебникова (1928–1933), написано в «Даре» воспоминание об отношении к казни отца героя романа, Годунова-Чердынцева:

В статье «Речь в Ростове-на-Дону» Хлебников предлагал заменить казнь теневой игрой, то есть кинематографом,8![]()

Этот набоковский отсыл к Хлебникову слишком явен, а есть и хорошо завуалированное ауканье. В «Даре», кроме скандального вставного романа о Чернышевском, есть ещё и образчик “продукции” бездарного литератора Ширина — слепого, как Мильтон, глухого, как Бетховен и тупого, как бетон. Приведена карикатурная цитата из его романа «Седина», звучит она как жалоба о тщетности прозаических потуг честной посредственности, к тому же текст сопровождается нарастающим рефреном-мольбой: „Господи, отчего Вы дозволяете всё это?”.

Внимательным разбором сего „никчемушного” текста я и займусь, что будет моим вводным повествованием о вставной набоковской новелле — китайский резной шарик внутри другого узорчатого. Шепелявящий Ширин именем слишком походит на своего тёзку Сирина — своеобразная подмена, вывод на сцену минус-Набокова, которому под маской никчемности доверяются важные донесения и информации. Вот эта цитата, ей тоже посвящена немалая доза набоковианы.

Конечно, перед нами образчик круто замешанной интертекстуальности, хотя самого термина в те времена ещё не было в заводе. Поклонники и исследователи Набокова немало потрудились над аллюзиями и реминисценциями, звучащими в этом тексте. Диапазон велик — от «Золотого теленка» до «Пышки» Мопассана, от Шкловского до Пильняка или Юрия Анненкова. Не буду перечислять все их продуктивные доводы, благо интернет позволяет ознакомиться с ними в полной мере: Набоков один из самых почитаемых авторов в мировой Сети.9![]()

![]()

Кто про что, а почтальон про велосипед. Я не берусь утверждать, что подчёркнутая абсурдность ширинского “коктейля” восходит к сумароковско-державинской зауми („ширин да берин, лис тра фа, Фар, фар, фар, фар, люди, ер, арцы”).11![]()

Но свой сказ веду к тому, что центральная фигура тюлюкающего палача имеет истоком Велимирову судьбу-выть. Напоминаю: Воет судьба улюлю! Это слёз милосердия дождь. Это сто непреклонных Малют ‹...› Кат-Малюта ласкает малютку-кутёнка-щена, „приговаривая”, то есть одним махом вынося свой роковой приговор. А на узком пути-улице-виа, поддержанный авиацией и повией-травиатой-проституткой-Пышкой, продолжает “золотой телец” что делать? Выть. А где ещё наш Велимир может сыграть в прятки? Да как всегда, никакие розовые очки не понадобятся — „пышный хлеб” на самом видном и почётном месте: бродягой на Бродвее.

Конечно, смысловые переклички отрывка устроены на доходчивых паронимах и эквилибристике межъязыковых игр. Что-то видно сразу, а кое-что завуалировано. Незамысловатые сближения: дельцы бегут за тельцом, гетры принадлежат гетерам, ринг — достояние негра. Обращение „Господи!” (Lord!) внятно поддержано танцующими „лордами”; в привычном названии кладбища Пер-Лашез (отец Лашез) опущен в аккурат “отче”; из имени Лашез выныривают именно „сапоги” (shoes англ.), которые топчут; Иван, что в финале „стриг” бахрому, достигает того, кто стремительно бежит (to streak англ.) в начале, и т.д.

Я не знаю, и никто не знает, когда этот отрывок «Дара» был написан — до «Приглашения на казнь» или после? Но в нём сконцентрирован посыл, который будет развит в «Приглашении…», а потом тема плавно перетечёт в жизнь Себастьяна Найта.12![]()

Рикошет 1.

Злобные дельцы, настигающие золотого тельца, — прямая цитация пастернаковского стихотворения «Бальзак» (1927), впервые опубликованного в сборнике «Поверх барьеров» 1929 года.

Внешне сходства никакого. Тем не менее, формально контрапункт “ширинского” опуса включает цепочку не самых обиходных слов из стихотворения Пастернака: Париж, златой телец, дельцы, улицы, притон, старик. Даже можно сказать, что автор неординарно шутит, так как внезапные брюки Червякова в финале объясняются просто-напросто “ка-штанами” французской столицы.

Не менее значительно безобидное слово ‘белокурый’ („уложил на ковёр своего белокурого противника”). Cura в латыни (и не только) — забота.

Как видим, основная тема этих двух текстов и вовсе совпадает: и Бальзака, и Ширина насущно заботят деньги. Пастернаковское стихотворение построено на расхождении в современном русском языке значений слов ‘злоба’ и ‘забота’. От первоначального значения ‘злобы’, какую она имела в церковно-славянском, остался только смысл слова ‘злободневный’ (волнующий сегодня). Цитируемые в стихотворении слова Христа: Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы [довлеет дневи злоба его] (Мф. 6:34). Гнев в стихах переложен на цветущие деревья: „До завтрашней ли им зари?” Но я сейчас не буду смещаться к увлекательному разбору этих языковых метаморфоз. Меня интересуют здешние приключения ‘выти’. Романист Бальзак — вития и пророк, и его дело не ‘выть’ (хотя и это при кромешном безденежье близко), а ‘вить’ и ‘веять’: „Он вьёт, как нитку из пеньки, / Историю сего притона”. Попутно отмечу, что ‘притон’ по-английски — den, то есть как бы служит иноязычной поддержкой тому дню, которому подобает забота его. Стихотворение вбирает различные “рифмы” к слову ‘день’ — деньги, обедня, притон (den) и даже ‘денье’ (старинная мера линейной плотности нити): „И дать всей нитке размотаться”.

Забота и судьба Бальзака — его работа, спасения и ограды от нее нет, она предопределена главой Писания и словесной вязью его собственных строк. Бользак благодаря имени награжден даром высокой болезни — поэзии.

Рикошет 2.

Мы добрались до иного, на сей раз любовного стихотворения Пастернака о боли и заботе. Здесь в наличии все интересующие нас составляющие — улюлюкающая судьба, вой Вия, витье вьюги на улицах-via, Малюта-вешатель и малютка-дочь и… хлеб. Эти стихи по сей день огорошивают читающую общественность своим бестактным двурушничеством: поэт уверяет брошенную жену, что страдать и рыдать — признак мещанства. В утешение посланы стихи, уверяющие, что нелюбовь — это обидный призрак. Не знаю, кто как, а я ему верю. Но меня-то интересует, как это написано, чего нельзя предположить о страдалице-адресате. Да и хулителей вряд ли это интригует. Но зря мы перешли на личности, оставим биографические подробности в стороне и обратимся к самому тексту.

Стихотворение датировано 1931 годом и вошло в сборник «Второе рождение» (1932). На этот раз священнодействовать алхимиком доводится самому Пастернаку. Его забота — переплавка зрительных образов, хлопоты о том, как изменить зрение художницы, чтобы горечь и ложь засияли радугой и сладостным смехом. Задача, нужно признать, непосильная для обыкновенного человека, вся надежда возлагается на стихи. Чтобы не обижать бывшую возлюбленную, строки должны — ‘бежать’ („Стихи мои, бегом, бегом…”). С ложью борется ложе (именно к постели приходит призрак, который „посещает по ночам…”). Если есть дом (хата), то есть и слово знать (омоним слова бомонд-‘знать’ — haut, франц.), ведущие к „ссадинам” на коже (Haut, нем.) женских шей. („Как я их знаю…”; „Обид не знавшее дитя…”.) Да и сама процедура вокруг глагола ‘вешать’, „виснуть на шее” имеет прицелом те же жизненно важные необходимости — знать, ведать, видеть, видимости, привидения, призраки (wissen — знать, нем.; visus, vis, vision — зрение, лат., англ., исп. и т.д.).13![]()

И всё же, для чего тяжкими веригами вытащена на свет божий вся цепь улюлюкающих приспешников ‘выти’? Ответ на это вопрошание ещё наглядней. Что может ошеломить, ошарашить, заставить женщину-ребёнка улыбнуться сквозь слезы? Неожиданная контратака, охотничий вопль вьюги, озадачивающая рифменная пара: „улюлю” — „люблю”.14![]()

![]()

Рикошет 3.

Именно благодаря слепому Ширину, лишенному осведомлённости и наблюдательности, Набокову удается раскрыть тайну стихотворения, в котором только ленивый не отмечал грубой ошибки Мандельштама. Набоков ещё раз подтверждает собственное заявление о том, что героиня его романа — не Зина, а русская литература. Привожу эти примеры из «Дара» для пущей убедительности, чтобы не возникало сомнений в специфическом слухе писателя, когда дело коснётся Хлебникова, а ещё для показательной калибровки приёмов, используемых Набоковым.

Ширин появляется и исчезает в «Даре» как проходной персонаж, все реальные функции которого якобы сведены к поиску пропадающих денег. А в действительности его странное и ошарашивающее поведение (вкупе с его писаниной) должно обратить внимание читателя (если он к этому склонен) на детективные поиски внутри текстуальных неурядиц. Как будто он для того только и создан на страницах «Дара», чтобы заведовать тем, о чём ему самому знать не положено. Ширин — писатель, озабоченный деятельностью и составом Правления Общества Русских Литераторов в Германии. И его недовольство вызвано тёмными затеями вокруг кассы “взаимопомощи”, которой занимаются казначей и ещё два члена правления. А дальше идёт их более чем странная аттестация: они „были — если не прямыми мошенниками, как пристрастно утверждал Ширин, — то, во всяком случае, “филомелами” в своих стыдливых, но изобретательных делах”. Читатель обязан призадуматься: „А при чём тут соловьи-филомелы?” Комментария приводить не буду (он-то как раз о птицах).

А дальше происходит переоценка золотого фонда. Тот изможденный золотой телец, что на Бродвее истошно выл, в Берлине превращается в золото, погоня за которым оказывается тщетной. Осязаемый телец оборачивается тягучей струей той самой кассы, овладевшей бескорыстным вниманием деятельного Ширина и „делавшейся при попытке её нагнать до странности текучей и беспредметной, словно она всегда находилась где-то на полпути между тремя точками, представляемыми казначеем и двумя членами правления”.

Конечно, на эту странную кассу саму по себе я бы внимания не обратила, когда б её не сопровождали „изобретательные филомелы”. Ведь у Набокова речь идёт не совсем о деньгах и золоте, а об утраченном доме и о тающих надеждах обретения его вновь (casa, case — дом, лат., исп., итал., франц.). Именно об этом повествует загадочное стихотворение Мандельштама о золотой нити меда, поисках золотого руна и о возвращении домой Одиссея. И никто, кроме Набокова (устами недотепы Ширина), не усмотрел в тексте затейливой Филомелы. Привожу из стихотворения только две строфы.

Стихотворение было написано в августе 1917 года в Алуште, а опубликовано в сборнике Мандельштама «Tristia» (1922), вышедшем в Берлине. Поэт описал посещение питерских знакомцев-беженцев, занесённых судьбою, как и он сам, в печальный Крым. Досточтимый М.Л. Гаспаров так комментировал события в греческом доме: „Любимая всеми жена — Пенелопа, покинутая жена Одиссея, обещала женихам выйти за одного из них, когда кончит своё тканье, но сотканное за день вновь распускала по ночам (вышивала — неточность)”.

Многочисленные дотошные комментаторы, вслед за Гаспаровым уличающие Мандельштама в незнании античных реалий, забывают, что поэт — существо хитроумнее Улисса. А всего-то и нужно было прислушаться к подсказкам о белой (как мел) тишине и любви (фил), чтобы предположить, что вышивкой занята Филомела. Как часто бывает в вариантах мифов, Филомела иногда своё донесение ткёт, иногда вышивает его, но однозначно — молча. Злодейский царь Терей воспылал любовью к Филомеле, силой овладел ею, спрятал вдали от дворца, а чтобы она не смогла сообщить о лиходействе сестре своей Прокне, царской жене, он повелел вырезать язык у страдалицы. Изобретательная Филомела поведала о бесчестии вышивкой. Обе сестры задумали и осуществили страшную месть — убили сына Терея (и Прокны) и угостили им преступного отца. Пока они спасались бегством от преследователя, все трое были превращены в птиц: Филомела в соловья, Прокна в ласточку (или же наоборот), а Терей в удода (или ястреба). Интрига была неоднократно востребована поэзией и живописью.

Мандельштам “открыто” проговаривает сюжет дважды. В стихотворении «Ласточка» (1920) превращённая Прокна бросается к ногам птицей, а стыдливые пальцы служат подменой словесному лепету любви: „То вдруг прокинется безумной Антигоной”; „О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, / И выпуклую радость узнаванья”. Второй раз поэт обращается к ужасам сестринского криминала в стихотворении «К немецкой речи» (1932), для чего производит несколько подстановок и тройных “переводов”: „Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада / Иль вырви мне язык — он мне не нужен”. Нахтигаль — это немецкий соловей, но божества такого нет. Просьба обращена к соловью-Филомеле, пошедшей ради сестринской любви на преступление. Немецкой речью не обойтись, действуют три языка — греческий, немецкий, русский. Судьба Пилада — верность в дружбе, и если отклониться от этого жребия, то пусть, как у Филомелы, у поэта будет вырван язык — главный орган поэтического высказывания.

Вот так медленно и увлечённо мы добрели до “итальянской арии” в «Приглашении на казнь». Идея проста: слова были транскрибированы в поющийся регистр и переданы латиницей. Так записаны стихи Ильи Сельвинского (частично), так сам Набоков передаёт попытку перевода Пушкина. В своей лекции «Искусство перевода» он рассказал (не без глумления):

В «Приглашении на казнь» к осужденному Цинциннату в тюрьму прибывает в полном составе семья его „добренькой” жены Марфиньки (включая детей, Полину и Диомедона, чёрную кошку и телеграфиста Виктора, её очередного кавалера). Тогда-то в мизансцене театра абсурда один из её братьев поёт таинственные слова. Привожу отрывок полностью.

Современная Набокову советская поэзия дала яркий образчик обращения с певческим каноном. Скорее всего, именно благодаря этим экспериментам Набокова мог заинтересовать Илья Сельвинский, к тому же автор поэмы «Улялаевщина» (1927). Смысловая нагрузка его фамилии тоже имела особую приманчивость, он как бы вышагивал из сельвы неким сильваном, фавном, родственником Пана. В сентябре 1966 года в интервью Альфреду Аппелю Набоков продемонстрировал широкое знание современной русской литературы, а также свой особый интерес именно к цыганским этюдам Сельвинского. Набоков сказал (а он не давал интервью без предварительной подготовки):

Вот самый известный пример цыганской лирики Сельвинского. «Цыганский вальс на гитаре» был написан в 1923 году, опубликован впервые в конструктивистском сборнике «Мена всех» (1924).

Именно такая специфика произношения19![]()

Чтобы читатель не пропустил мимо ушей важное послание, действия запуганного дедушки означены пропуском-тире: „Старичок, ужасно дрожа, встал со стула, передал портрет старушке и, заслоняя дрожавшее, как он сам, пламя, подошёл к своему зятю, а Цинциннатову тестю, и хотел ему — ”. Опущено “дать прикурить”. Целиком фрагмент семейного визита полон знаками злобы-гнева и заботы-cura. В определённом смысле, и весь текст «Приглашения на казнь» может быть прочитан не только как противостояние смерти-рождения, но и как оппозиция злобы-заботы, учитывая, что английская ‘забота’ (неправильно прочитанная) звучит почти как ‘кара’ (care — забота, попечение, англ.).20![]()

Цинциннат не прислушивается ни к намекам и предупреждениям окружающих, ни к собственным таинственным озарениям, когда, осваивая замкнутое тюремное пространство как чрево и символическую матрицу смысла, превращает убийственный ландшафт в материнскую утробу, которую он покинет головой вперед:

Для полноты и чистоты расследования приведу несколько прочтений “арии” оппонентами. Один из комментаторов приводит такое объяснение:

Но мои попытки последовать за французско-итальянско-русским «Евгением Онегиным» ни к чему не привели. Может быть, найдутся помощники?

Другой оппонент удобен тем, что кроме своих туманных соображений, он приводит расшифровку (ставшую почти канонической) одного из лучших американских набоковедов. В статье «Набоков, писатель» Михаил Шульман подытожил:

Возражу. Ведь даже простая “логика” пения не предполагает, что буквы “арии” кто-то (Цинциннат, например) будет рассыпать и восстанавливать фразу из этих литер. А именно к такому результату пришёл Геннадий Барабтарло после “скраблево”-анаграмматического аттракциона. Более того. Созданная им смертоносная мелодия — „Смерть мила, это тайна” — становится лейтмотивом последней книги исследователя «Сочинение Набокова».22![]()

Следуя за эпиграфом «Дара» („Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна”), Барабтарло выстраивает главы своей книги в погребальную процессию: «Смерть мила»; «Смерть как вопрос стиля»; «Смерть как разоблачение»; «Смерть любопытна» и т.д. И чтоб никто не совался дискутировать в этот застолбленный калашный ряд, изыскатель призывает себе на помощь “тяжелую артиллерию”. Барабтарло утверждает:

Но и этого ультиматума мало, а потому всех сомневающихся прихлопывают мухобойкой, отправленной в сноску:

Я ценю Барабтарло и признаю, что читать книгу «Сочинение Набокова» питательно и упоительно, но для меня остается неубедительным весь “danse macabre”, тщательно прописанный автором. Я ведь не зря начинала статью с отсылки к жизнеутверждающему Эпикуру.

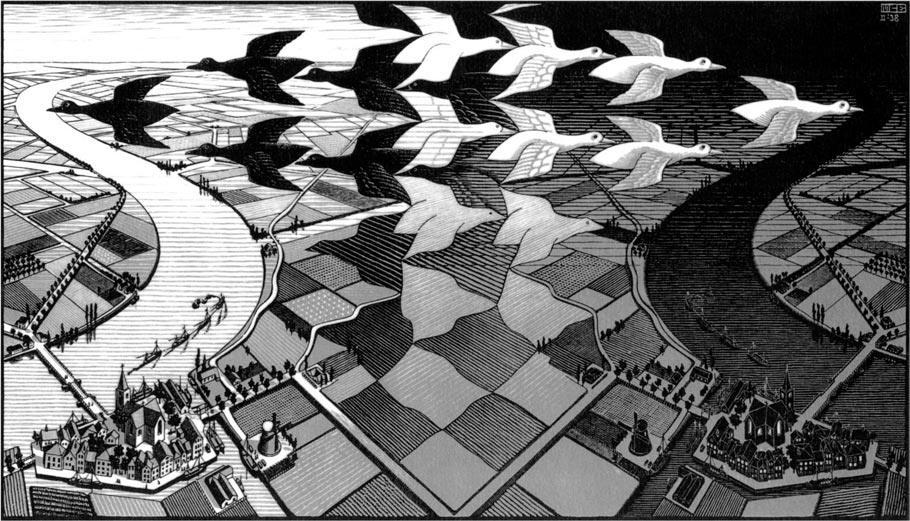

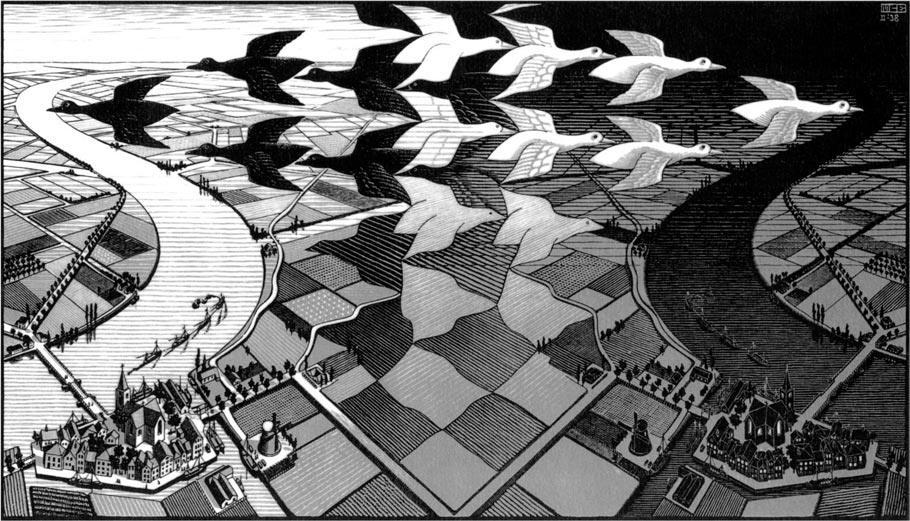

Изящная анаграмматическая методика исследователя распространилась и на Себастьяна Найта, и по ней имя героя трансформируется в краткую фразу: Sebastian Knight = Knight is absent, то есть „Найта — нет”, он в книге отсутствует. Но и эта указательная стрелка приводит к противоположным выходам и выводам, как птицы, летящие у Эшера в литографии «День и ночь». Несмотря на всё моё уважение к обширным познаниям знаменитого набоковеда, я осмелюсь ему кардинально возражать, причём опираясь на ту платформу, в сторону которой он наотрез отказывается смотреть, то есть, привлекая к сотрудничеству перрон и перо Велимира Хлебникова.

Не без причины я потратила время и на мимолётного Ширина. Он был репетицией, примеркой несуразного костюма для специфического героя — человека метко пишущего о том, чего он не знает. Опробованное на Ширине стало для Набокова способом камуфляжа в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» (собственно, и в «Приглашении на казнь» тоже).

К осужденному Цинциннату приходит его мать и рассказывает о странных игрушках её детства.

Акушерка Цецилия Ц. заботливо поведала своему сыну притчу о “нетках”, чтобы он задумался о том, что в ожидании предстоящего страшного наказания можно поменять угол зрения на него. её иносказание — это ещё одно воссоздание способов набоковского письма. Искажения одного романа прочитываются при взгляде в зеркало другого. Ключ к разгадке жизни писателя Себастьяна его брат В., взявшийся писать его биографию, надеется найти в квартире покойного. Но там — лишь ещё загадки, ответы на которые может знать только внимательный читатель «Приглашения на казнь», но не В.

Важно понять распределение авторства внутри дилогии. «Приглашение...» — это и есть самый первый (неизданный) роман Найта, заставившего работать не только воображение, но и невероятные блики своей дородовой памяти. Рукопись именно этого “претенциозного” романа, которую якобы не приняло затем ни одно издательство, Себастьян держит на коленях, сидя на скамейке перед виллой, где умерла его мать. И опять ошибка — мать, как затем выясняется, умерла в другом городе со сходным именем. А размышления Себастьяна прерваны выпавшим из пакета символическим апельсином, который красным шаром катится по дорожке.

Вот тут-то и сказывается тотальное присутствие Себастьяна, что даёт и простейший ответ на вопрос: „кто пишет?” (О бритве монаха Оккама вспоминать не стану, как прежде о попадье.) Если Себастьян был “автором” «Приглашения на казнь» — повести о дородовой своей жизни, то он же вымыслил и роман о том, что происходит с ним после его смерти. Обе книги симметрично повествуют о “законах литературного воображения” (так назывался научный труд кембриджского друга Найта). Об авторстве Себастьяна говорит и финальное признание В., от имени которого вёлся рассказ: „как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть. Я — Себастьян, или Себастьян — это я, или, может быть, оба мы — кто-то другой, кого ни один из нас не знает”. То, что третий “соавтор” — сам Набоков ни для кого не секрет.

При такой расстановке фигур на шахматной доске романов-детективов проследим ещё раз, какой путь проделывает “итальянская ария” и что даёт её “хлебниковский” напев.

Сперва Ширин в «Даре» пишет о палаче, тюлюкающем маленького щенка. Затем в «Приглашении…» Ширин превращается в шурина, который предупреждающе поёт „Малют рана там есть…”. Затем в романе о Найте загадочную фразу слышит В. во сне — это пророчество о смерти брата. И напоследок тот же знакомый неопознанный напев звучит в кабинете Себастьяна, когда В. видит книги на полке и разглядывает изображения на стене. Для того чтобы ничего не ведающему В. мелодия и слова казались знакомыми, в его сознание это должно быть вложено Себастьяном.

Присмотревшись к множеству линий, мы получим единую картину и подтверждение разгадки тайнописи. Только путешествуя из романа в роман и прислушиваясь к таинственному улюлюканью Рока, мы сможем, как и советовала Цецилия Ц., умножив “нет” на “нет”, получить “да”. Нити, протянутые меж двумя текстами, будут давать ответы на шифры, которые В. силится распознать. Разгадки известны только Себастьяну (и Набокову, разумеется). Одна чёрная бездна (преджизненная) будет переговариваться с другой (посмертной) и корректировать судьбу того, кто летит в промежутке — в истинной жизни текста.

Но по порядку, хотя самое важное — в центре романа о Найте. Над книжной полкой Себастьяна — две фотографии. В. их описывает:

Комментарий резонно сообщает, что „в 1920-е гг. многие иллюстрированные издания мира обошла сенсационная фотография «Отсечение головы в Бангкоке, столице Сиама»”.

Но объяснение такого „сомнительного сопоставления” фотографий даёт только память о готовящемся к казни Цинциннате, к которому заявляется дочка директора тюрьмы Эммочка с рассыпающимися буклями льняных волос и затевает возню: „Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребёнок валял Цинцинната, как щенка”. (Не будем забывать и о палаче со щенком в экзерсисе Ширина.)

Себастьянова экспозиция декапитации и ребёнка со щенком — это и есть чакра романа. Недаром при взгляде на книги и фотографии над ними в голове его брата начинает звучать тот самый мелодический напев. Книжный реестр тоже вызывает недоумение у В.

Расстановка книг как раз именно и выдаёт неразбериху — полное отсутствие последовательности. К книжному списку тоже неоднократно подступали с комментариями в попытке упорядочить его смысловую нагрузку. Думаю, что ответ прост, но проверить невозможно, так как сведения об изданиях преднамеренно размыты. Да и трудно представить, что В. станет давать рубрикацию с библиографическими ссылками. Но всё же такой подробный список приведён неспроста. Книги у Себастьяна подобраны в той абсурдной очередности, которая отличала каталог тюремной библиотеки Цинцинната, — там тома были выстроены по количеству страниц.

Впервые песенное сопровождение В. слышит во сне, воспринимая его как пророчество. „...Бессмысленная фраза, которая пела в моей голове, когда я проснулся, на деле была корявым переложением поразительного откровения...”. В этом сне Себастьян сходит по ступенькам, чему соответствует сон Цинцинната. Это символические действия, отражающие и перетекающие друг в друга, как на знаменитой эшеровской гравюре, подъём Цинцинната по лестнице и спуск Себастьяна зеркальны — они ступают одинаково, как дети, начиная всё с той же ноги, только один движется вверх — к рождению, другой вниз — к смерти.

Соблюдая симметрию совпадений, Себастьян вручает Цинциннату многие свои привычки, отвращения и опыты. В частности, и у того и у другого писателя наличествует сходный стилистический приём. В. подметил у брата странное обыкновение „в процессе писания — не вычёркивать слова, которые он заменял другими”. Именно так, наращивая и не вычёркивая, пишет и Цинциннат.

Оба героя — Ц. и С. — испытывают идиосинкразию к электрическому свету, отвращение к часам и фарфору, обострённую чуткость к запаху фиалки. Непонятен В. интерес Себастьяна к лубочной киноленте: „Рассказывают, что он три раза подряд смотрел один фильм — совершенно безвкусный, под названием «Зачарованный сад»”. Это вполне объяснимо, потому что самые желанные воспоминания Цинцинната возвращают его к чарующим Тамариным садам (тамара — палиндром аромата). Себастьян выбирает в Лондоне квартиру на Оук-Парк-Гарденз (хотя, по замечанию В., никаких дубов в саду нет). Цинциннат читает толстенный том «Quercus» — биографию дуба, где три страницы заполнены словами на букву ‘п’. И Цинциннат, и В. при необходимости резких реакций заменяют поступок мысленным противодействием. Слишком сходны в романах плоды шахматных партий. В «Подлинной жизни…»: „Пал Палыч хватил по столу чёрным конем, и у коня отлетела головка”. В «Приглашении…» фигуры вообще изготовлены из хлеба: „Цинциннат сидел, облокотясь на одну руку; задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел”. Шея вообще фокус взвинченного внимания обоих текстов. Для Цинцинната это извинительная сосредоточенность, но и в другом романе то у Себастьяна фурункул на шее, то он гонит в шею секретаря за замену эпитета, то В. кардинально решает проблему разоблачения Нины невинной фразой о паучке на шее. С палачом м-сье Пьером идёт в ногу секретарь мистер Гудман с лицом, как вымя (вспомним Гумилева: „В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне…”). У Себастьяна в столе хранится серия фотографий отвратного господина от младенчества до зрелых лет, что соответствует пошлому фотогороскопу Эммочки, изготовленному м-сье Пьером.

И наконец, “подключив” жизнь Найта к метаниям Цинцинната, мы осознаем его терзания как источник дара впечатлительности и писательства, а также видим виновника грядущего любовного краха. Воспринимая своё же исследование дородовой травмы как предсказание судьбы, Себастьян, вглядываясь в страстную тягу Цинцинната к пустопорожней Марфиньке, верит в неотвратимость и предначертанность своей гибельной любви. Непонятный разрыв со светлой Клэр (Мадонной) и уход вслед за коварной и пленительной Ниной (Русалкой, Речной) — неизбежны. Это и есть предсказанный футуристической и хлебниковской нумерологией переворот единицы-копья (Отважен, / Переверни концом копье!).

Уход юного Себастьяна за Алексисом Паном содержал первичный опыт литературного знакомства с “роковой женщиной” — футурист был переводчиком «Прекрасной Дамы, не знающей жалости», о чём говорит отзыв о нём: „Настоящее его значение ведомо теперь лишь горстке словесников, восторгающихся великолепными переводами английских стихов, сделанными им в самом начале его литературной карьеры, — по меньшей мере один из них являет собой истинное чудо переливания слова: это перевод из Kитса — «La Belle Dame Sans Merci»”.

В «Подлинной жизни…» у Алексиса Пана есть преемник, и, несмотря на то, что описываемая жизнь второго романа — реальная (в отличие от цинциннатовой), существо это — волшебное. Его непосредственная функция — ведовство, а так как предъявляемый рассказчик (В.) не должен ни о чём догадываться, то предназначение мифологического создания — ‘знать’ и ‘работать по сыску’. Этого „лукавого заместителя” Пана (фавна, сильвана) зовут соответственно — Зильберманн (человек сельвы). Он помогает найти Нину Речную (фам фаталь), которая проживала в отеле «Бомонд» (то есть ‘знать’ — haut), а на жизнь этот курьёзный „полиглот” зарабатывает, выпуская изделия из кожи (Haut). К тому же свалившийся с изнанки Луны Зильберманн — бес-сребреник (серебряный бес), который весьма своеобразно умеет давать сдачу, не оставляя себе ни копейки.23![]()

Второй роман Себастьяна «Успех» — о происках Рока, в нём повествуется „большей частью о приёмах, которыми пользуется человеческая судьба”. На трёхстах страницах судьба подстраивает всевозможные козни, чтобы встретились два человека. Девушку зовут Anne, её суженого — Percival Q (за Вагнером мы не последуем). Не забывайте, что роман написан по-английски, но проделки писателя (как и в случае с Зильберманном) должен понять только русскоязычный читатель. Здесь тоже будет поначалу действовать уже знакомый нам расклад. ‘Рок’ — это год (укр.), В. цитирует отрывок из «Успеха», где действуют Анна (annus — год, лат.) и её юный возлюбленный Вилли (я не настаиваю, что он действительно выл, но ноет и плачет он постоянно). Он тоже воплощение ‘года’ и то становится малюткой, то взрослеет и влюбляется поочередно в девушек May, Judy, Juliette, Augusta, то есть в месяцы с женскими именами. Есть ещё старый фокусник, но пока и этого достаточно, так как предстоит ещё путешествие в мир первого опубликованного романа Найта «The Prismatic Bezel» — «Грань призмы», или «Призматический фацет» (на чём я надеюсь завершить обзор).

Вот обещанный рассказ о гротескном приключении цифры “три”. Оба писателя, и Набоков и его герой Себастьян, — выпускники Тринити-колледжа, колледжа Св. Троицы в Кембридже. В «Приглашении…» задействована арлекинадная троица тюремщиков (Родион, Родриг, Роман), дополненная затем палачом Пьеро-Петрушкой. В «Подлинной жизни…» Троица предстает в ещё более театрализованной ипостаси.

„Видите ли, ‹...› никому ведь не хочется, чтобы его убивали”, — финал «Грани призмы». Пересказ этой книги живет вставной новеллой в «Подлинной жизни…», составляет его 10-ю главу — очередной роман в романе. Здесь же объясняется, зачем понадобилась хитроумная и шутовская перелицовка самого популярного “сюжета” мировой культуры: „Как это часто случалось в творчестве Себастьяна Найта, он прибегнул к пародии как к своего рода подкидной доске, позволяющей взлетать в высшие сферы серьёзных эмоций”.

Итак, Набоков пишет книгу о писателе, создавшем “иронический” детектив, прообразом которого служит Евангелие. Все религии мира, вера человечества в воскресение, порождены естественным собеседованием человека со смертью. Подробное изложение детектива предъявлено читателям (и издателям), оно находится в центре повествования и — опять — остаётся неопознанным. И не в последнюю очередь потому, что шутка-перевертень рассчитана на знание русского языка.

Себастьян Найт, прилежный выученик русской поэтической школы, сызмальства усвоил уроки раздирания на перья ангельских крыльев. „Окрылённый клоун, или ангел, притворившийся турманом”, — так аттестует почерк Найта английский критик. Вслед за этим отзывом приводится подробное переложение найтовского романа «The Prismatic Bezel». Вот он ещё раз в сильном сокращении-пересказе:

„Двенадцать человек живут в пансионе... Один из жильцов, некий Г. Абезон, арт-дилер, найден в комнате убитым. Офицер полиции вызывает лондонского сыщика, который не появляется очень долго. Тем временем задержаны все обитатели пансиона плюс случайный прохожий, старик Нозебаг, оказавшийся в вестибюле, когда открылось преступление. Все они, за изъятием последнего из поименованных, кроткого старого господина с белой бородой, пожелтевшей у рта, и с безобидной страстью к коллекционированию табакерок, более или менее подозрительны... Затем быстро и плавно что-то в рассказе начинает смещаться (сыщик всё ещё едет, а окоченелый труп Г. Абезона по-прежнему лежит на ковре). Постепенно становится ясно, что все постояльцы так или иначе связаны друг с дружкой... Процесс постепенного размывания продолжается... Тут в повествовании возникает странная красота... Жизнь персонажей переливается ныне подлинным и человеческим содержанием, а опечатанная дверь Г. Абезона становится всего лишь дверью в забытый чулан. Новая фабула, новая драма, ничем не связанная с началом повествования, которое тем самым вытесняется в область снов... Но тут раздается дурацкий стук в дверь и появляется сыщик. Мы снова барахтаемся в трясине пародии. Сыщик не выговаривает ‘h’, причём притворяется, будто это он притворяется — оригинальности ради; ибо тут пародируется не мода на Шерлока Холмса, но современное отношение к ней... Кроткий старик Нозебаг путается у всех под ногами. Похоже, вот-вот в дело пойдёт старый трюк — превращение самой невинной с виду персоны в главного негодяя. Сыщик начинает вдруг проявлять интерес к табакеркам. „А’а, — говорит он, — а кто у нас тут по искусству?” Внезапно становится известно, что покойник исчез — в запертой комнате пусто. Наступает минута нелепого остолбенения. „Думаю, — говорит старик Нозебаг, — я смогу вам всё объяснить”. Медленно, с большой осторожностью, он снимает бороду, седой парик, тёмные очки, и открывается лицо Г. Абезона. „Видите ли, — произносит м-р Абезон с самоуничижительной улыбкой, — никому ведь не хочется, чтобы его убивали”.

В качестве послесловия пересказчик предлагает своё понимание экспериментаторской методы Себастьяна: „‹...› его герои суть то, что можно расплывчато обозначить как “приёмы сочинительства”. Это как если бы художник сказал: смотрите, здесь я хочу показать вам не изображение ландшафта, но изображение различных способов изображения некоего ландшафта, и я верю, что их гармоническое слияние откроет в ландшафте то, что мне хотелось вам в нём показать. ‹...› Испытывая ad absurdum ту или иную литературную манеру и отвергая их одну за другой, он создал собственную”.

Из трёх важнейших для читательского восприятия элементов текста, указанных Набоковым, — слог, структура, образность — пересказ доносит только один — структуру. Причём сюжет нарочито подсовывает самый знаменитый детективный прототип — «Убийство в восточном экспрессе» (1934) Агаты Кристи, где замкнутые в тесном пространстве вагона действующие лица, связанные круговой порукой родства, вершат свой самосуд, своё справедливое возмездие. Но Себастьян защищён от обвинений в плагиате двояко — предупредительной технологией шаржирования и датой: он написал свой детектив в 1924 году, на десять лет раньше А. Кристи.

Так что перед нами не просто роман в романе, но и пародия в пародии. Имя пародируемой романистки — Christie — просвечивает сквозь детектив о поддельной смерти и маскарадном воскресении. Чтобы упрятать и умалить грандиозное явление, достаточно выставить его на всеобщее обозрение, изменив освещение сцены прожектором жанровых предпочтений и читательских ожиданий. Иначе — применить кривое зеркало „нетки”.

Божественная комедия, разыгранная на подмостках английского детектива, лишена эротической фривольности Гаврилиады, но действует в её декорациях. Фарсовый спектакль посвящён не таинству непорочного зачатия, а последнему раунду поединка — смерти. Отсутствие состава преступления и предательства отменяет искупление — цель поучительного испытания в часовом круге двенадцати апостолов.

Спасительное деяние передано в руки словесного смешения языков, призванного смешить и трогать. Как я уже упоминала, в романе биографию Найта его брату удается слегка прояснить только благодаря тому, что кто-то умел расписываться вверх ногами. Чтение должно следовать за этими палиндромными кульбитами. Дивный солнечный Лик не запятнан убийством (Kill). Шахматная игра белых и чёрных сил, света и тьмы длится вечно. Искусство есть искус, со-вращение, с чьей помощью дано узреть оборотную сторону Луны, превратить разбитое сердце (heart) в вечный двигатель творца — art. Диалектное произношение лондонского детектива-кокни акцентирует связь искусства и сердца (cor). Но самые сильные ударения и переворачивания — в имени главного персонажа, единого в двух лицах. Молодого человека, якобы убитого и лежащего в запертой комнате зовут G. Abeson. Его профессия — art dealer, он движущая пружина романа, лидер в заманчивой игре подвохов, снов и обманов, составляющих суть искусства. Наклеивая бороду и усы, принимая другое обличье, он остается той же личностью под видом другого — безобидного старца. Всего-то и требуется перевернуть единицу вверх ногами, прочитав имя-перевертыш — Nosebag.

По Набокову, этот „старый-престарый вопрос: кто ты? — обращенный к собственному “я””, решает роман о жизни Себастьяна Найта. Английское “Я” — “I”, единица, об этой неделимости индивидуума и говорит неоднократно герой:

И ещё раз, в прощальном письме:

Вывернутая наизнанку пародия оборачивается вовсе не ерническим издевательством над вечным сюжетом, а действительно оказывается трамплином для прыжка к вышним пределам «Горнего пути». Смех нисколько не отменяет разговора о единой сущности Святой Троицы, а лишь утверждает неизменность набоковского постулата о родстве нездешнего и смехотворного, о постоянной близости космического и комического.

Триада возникает из единства противоположностей — молодости и старости, объединенных в одной персоне, занятия которой обеспечивают духовность. Сын Бога — G. Abeson определён “по искусству”, его специальность — Сон (мечта, иллюзия), Нозебаг (Nosebag) — коллекционер табакерок, его увлечение — Нос (запах, дух, аромат).

Триада романа Набокова о Найте сформирована соответственно: герой, повествователь и автор, где два первых — сводные братья, а третий — нечто бесплотное, существующее то в окликающем Голосе, то витающее в запахе символической фиалки.

Имитация детектива о Троице осуществлена в режиме медлительного вращения тригональной призмы, грани которой заполнены по-разному освещенными тремя повествованиями. Так действует динамический рекламный плакат — повороты множества призм дают одну из трёх картинок. Так было устроено старинное зерцало, фигурирующее, в частности, в «Мертвых душах», — призма с указами Петра I, непременный атрибут всех присутственных мест. Потому и называется роман — «Грань призмы».

Сугубо личностные и недоверчивые искания и обретения лица веры (face & faith)24![]()

Поэтические предшественники Набокова выражались не менее “призматически”. Футуристический Пан русской словесности Велимир Хлебников: Плеск небытия за гранью веры / Отбросил зеркалом меня. Трагический вскормленник античности, учительный предтеча Иннокентий Анненский христологические муки человечества заключил «В волшебную призму». „Хрусталь мой волшебен трикраты”, — так начинается это стихотворение из «Трилистника победного», а завершается оно своеобразно оптимистической нотой личностной веры:

Из пяти человеческих “чувствилищ” знаками творчества может быть любой. Глаз (око) и глас уст — апробированные поэтические символы. Ухо — сниженный, иронический вариант сигнализации, но и оно в полной мере апробировано Набоковым:

Шутка расширяется тем, что слово ‘ухо’ (‘оttos’ греч.) потом написано на трубах берлинских улиц («Путеводитель по Берлину») — на гигантских чувствилищах города, а позже служит именем всезнающей дамы-Черта («Сказка») — потерявшей первую букву имени Бога (Gott) (по замечанию О. Ронена).

Дежурным вместилищем Духа, представителем автора и Творца является в романе о Себастьяне Найте — Нос. Хроническим насморком наделена светлая подруга Себастьяна — Клэр, самые ответственные её поступки сопряжены с забытыми или не туда засунутыми носовыми платками.

Фиглярский символ авторского Духа, как и положено, в образе голубя, реет над героями. Оба брата и Клэр переходят парижскую улицу:

Как видите, оба запаха — это стёртые анаграммы имени Сирин (для чего понадобился перевод).

Так вкратце, проследив многие нити двух романов, мы получили единую картину и разгадку тайнописи. Связав пунктирами два текста, слив в единицу сталактит и сталагмит, Набоков решает по сути один вопрос — что такое дар жизни, „сердца, смеха, слова”. Этот дар предначертан и неотвратим, изменить ему — значит предать самого себя.

Совершив переворот, по радикальности превосходящий футуристические маневры и самые знаменитые детективные ухищрения, написав по-английски роман-“продолжение” с ключами от него, оставшимися в руках курчавого русского, Набоков присягнул в верности позвоночнику русской поэзии рапирным уколом Адмиралтейской иглы.

| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||