„Будь каждый при своём

(Рек царь земли и ада);

Вы сейте, добры чада;

Мне жертвуйте плодом”.

Но вот... с земли предела

Приходит и поэт;

Увы! ему удела

Нигде на свете нет….

Василий Жуковский. К Батюшкову

Когда бы грек увидел наши игры…

Осип Мандельштам. Я не увижу знаменитой Федры…

Обаяние — это качество, существующее только для внутреннего потребления…

В Англии перенимать опыт или качество считается разрушающим самобытность перенимающего,

равно как и уникальность того, от кого перенимают. Но обаяние, к счастью, неперенимаемо.

Александр Пятигорский.

Следовательно, мои побудительные интенции были изъяснены недостаточно внятно. В который раз излагаю. Я всего только пребываю в стремлении показать возможности иного способа чтения. Это такая неакадемическая, но и не произвольная последовательность, которая, надеюсь, сулит расширение горизонта вдаль и использование каротажного спуска вглубь. Повторю, — в начале века, несомненно, был произведен революционный сдвиг в способах и стратегии поэтического высказывания. Речь идет не о случайностях макаронических игр, а о тотальном переходе к иному, хитроумному и тайнозамкненному поэтическому мышлению. И те поэты (их немного), что заговорили по-русски на многоуровневом межъязыковом “слeнге” уверенно слышат друг друга. Потому предлагаю любопытствующим терпеливо распутывать цепи и нити их “злокозненных” замыслов, и хотя это трудоемко, но подчас очень весело.

Самое время напомнить, с чего весь этот орнитологический джаз начинался и каково наше посильное (и посыльное) в нем участие. Что в хлебниковском поэтическом хозяйстве вытягивалось из жил того кузнечика, что занимался знаковой едой и которого съела синица-кузнечик, пропев свою траурную лебединую песнь? Какие озарения и открытия крылись в крыльях тайносмысленной морфемы ‘син’? Как развивались тончайшие сигналы золотописьма?

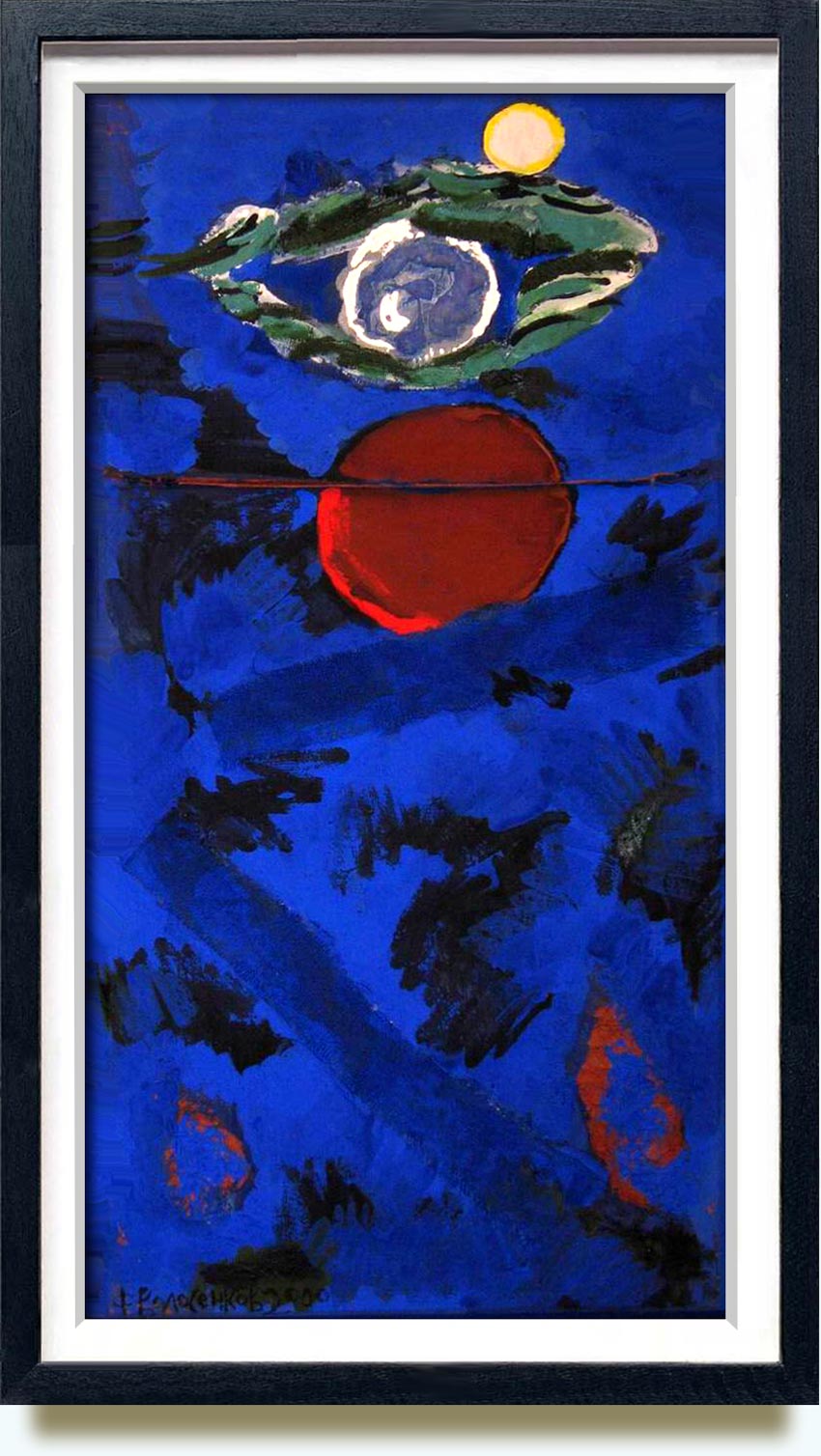

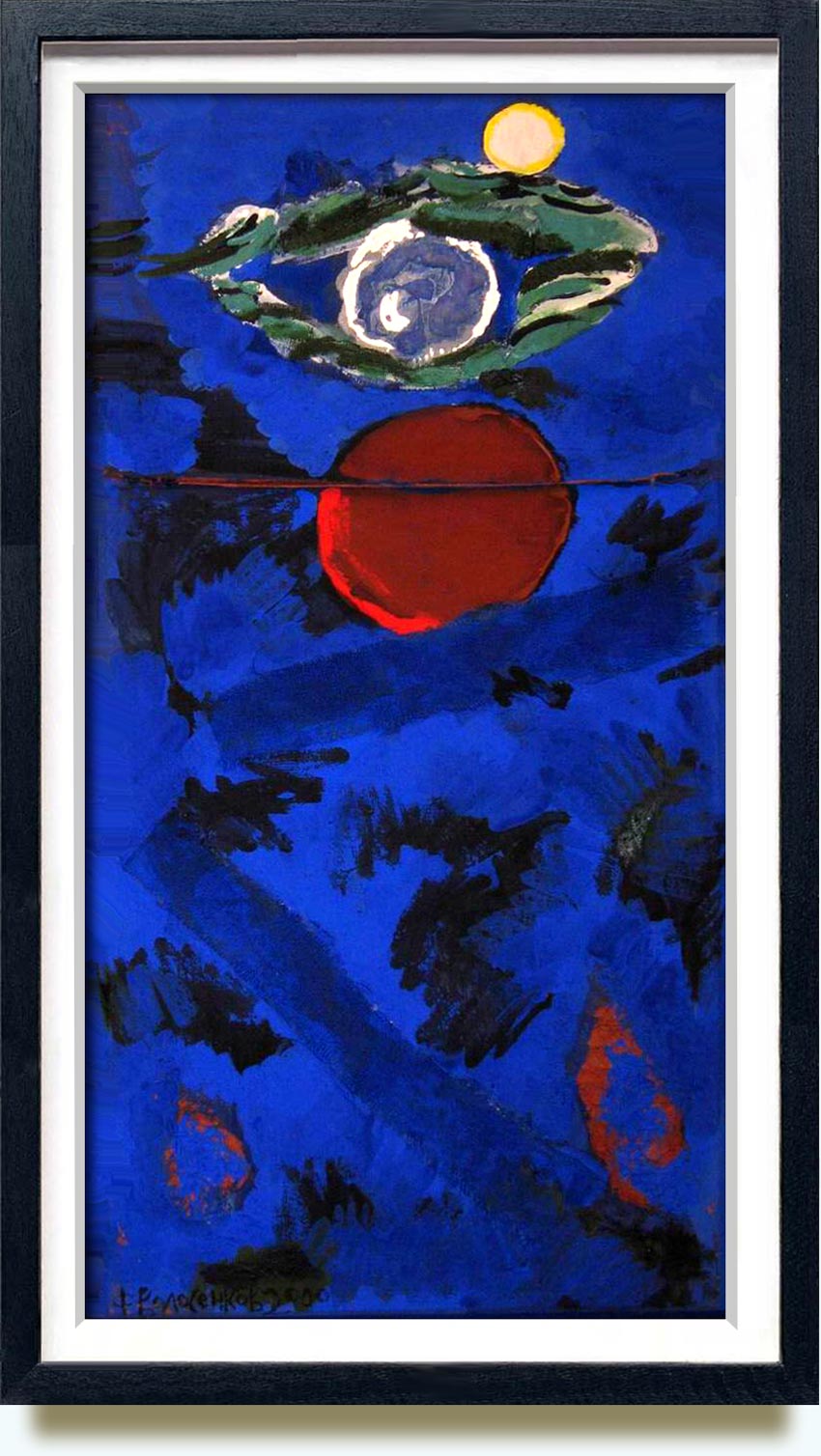

Из обещанных хлебниковских текстов, сейчас обратимся только к двум-трем, сопровождать которые для убедительности отправятся несколько стихотворений других поэтов.1![]()

«Любовник Юноны» — то ли длинное стихотворение, то ли поэма, то ли выморочная пьеска (в новом Собрании сочинений она храбро возглавляет «Драматические поэмы»). Датируют этот опус 1907–1908 годами (вероятно, из-за несовершенства). Хотя именно к этим годам относят и создание нашего героя — «Кузнечика» — важнейшего и совершенного стиха Велимира. Опубликована поэма «Любовник Юноны» была по частям — первая половина (строфы 1–17) в сборнике «Дохлая луна» (1913), а вторая (строфы 18–23) — в хлебниковских «Творениях» (1914). (К тому же этот финал в «Творениях» именовался по недосмотру «Сын Юноны».) Такой разнобой произошел, скорее всего, не от хорошей жизни, а попросту из-за хлебниковского разгильдяйства, сперва он, по-видимому, потерял “хвост”, а потом его обнаружил Давид Бурлюк и “тиснул” для полноты картины. Но изображение на живописном полотне, как ни крути, вышло не совсем внятное (я бы даже сказала, расплывчато-сюсюкающее), вызывающее недоумение и вопросы.

Неувязок здесь столько, что ни один достойный редактор старой закалки не смог бы попустительствовать таким вольностям. С чего бы это образцово-показательная богиня, покровительница брака и матрон, вдруг пустилась во все тяжкие? Да еще в среднерусском ландшафте, почти на околице православной деревни? Откуда у нее педофильский раж? Если она склоняет к соитию мальчика, то отчего его мать — седая жестокая старуха? Сельчане бегут на поимку красавицы с образами, дрекольем, вилами, косами и ружьями и что-то вопят про Юнону, то есть при освидетельствовании греховодницы проявляют недюжинные познания в античной мифологии? Почему убивать по средам — грех? (А в иные дни недели можно?) Хлебников и здесь во всей красе проявил свои инфантильно-абсурдистские наклонности, за что его не устаем любить.2![]()

Уж поскольку мои занятия и выводы прямо противоположны задачам и трактовкам, изложенным в эссе В. Молотилова, я позволю себе привести небольшую цитату из его «Любовника мексиканской Луны»:

То есть ни много ни мало, а великая матушка Русь, исполняя роль верного Авраама, приносит в жертву своего сына Исаака, и никаких ангельских замен не предусмотрено — ведь и начинается поэма с упоминания жертвенного агнца: Бежим, дитя, бежим за ели, / Где вороны овна заели.

Вольно “русским мальчикам” законопослушно доверять заветам Хлебникова, только вот сам поэт, говоря по-русски, изъясняется при этом “на латыни” (и не только). Для того чтобы произвести этот полный несуразиц сюжет, ему понадобился костяк из смысловых отзвуков морфемы ‘син’, а уж потом на этот скелет наращивалось ура-патриотическое “мясо”.

Основное слово, вполне русское, — ‘сын’ — повторено шесть раз, ему вторит и добропорядочная ‘осинка’. Преступление, которое неуклонно карает сельская община и Родина-мать, — это ‘sin’ (англ. ‘грех’). Но тут вступает в свои права удобное разветвление, поставщиком которого является французский язык, где péché — это грех, а pêche — рыболовство; pécheur — грешник, грешница, греховодник, а pêcheur — рыбак, рыболов. И разумеется, pêcheur d’hommes означает ловец человеков, ловец человеческих душ; апостол, миссионер.

Юнона одновременно и грешница-шлюха, совратительница мальчика-сына, и ловец человеков. Так ее прозорливо и ответственно определяет мать-крестьянка, якобы ничего не ведающая ни о латыни, ни об иных наречиях, кроме русопятского: В вилы и косами встретьте / Шлюху ту гордую, что на беду / Сына завобила в сети. И встретили, искупив грех, и убили, но вовсе не виновницу торжества. Но почему всё же Юнона, а, например, не ее греческая ипостась Гера, которая фигурирует в драме Хлебникова «Чёртик»? Ответственен у поэта за сюжетосложение в первую голову подспудный словесный фундамент, а потому двигателями действия выступают и имена собственные: Гера взаимодействует с Геркулей (Гераклом), а Юнона — с юным созданием (сыноней). Но как мы убеждались неоднократно и увидим далее, трагедия у Хлебникова всегда смешана со смехом. Делу время, потехе — час. Потому античность подразумевает грека, а значит, и созвучный ему — грех. Следует помнить, что и грех поэт этимологизирует как бы от словосочетания “жжение совести”, то есть грешное начало сопряжено, по Хлебникову, со словами ‘гореть’ (или ‘греть’).4![]()

Богиня Юнона появится в хлебниковской поздней пьесе-сатире «Боги» (1921), где она не обойдет вниманием грехи уже другого “сына”. Отверженные и нищенствующие идолы разных народов и верований, собравшись на великий совет неподалеку от водопада, изъясняются на ненормальном наречии — скрежещущими и болезненными восклицаниями. Поэтический язык богов — заумь убогая и невразумительная. Но не настолько, чтобы иногда не приоткрываться и по велению автора не проговариваться. Если это детская считалка (как показали подсчеты М.Л. Гаспарова), то задание у этой игры вовсе недетское. Решается последовательность убийств, кто и когда вылетит из жизни. Под текстом проставлена дата — 19 ноября 1921 года, Хлебников незадолго до этого узнал о расстреле Николая Гумилева. Одно словосочетание боги повторяют дважды. Сперва Юнона произносит эту реплику, нам отдаленно что-то напоминающую: Сиокуки-сисиси, затем её уточняет раскосый Тиен, восточное божество, приговаривая Сиоукин сисиси. Эрот называет в своей песенке адресата и греховодника (Лени нули эли али) — и теперь лицо монгольского Востока явственно проступает из заумной картинки. Оппозиционная публицистика того времени связывала имя апостола и вождя революции, ловца человеков, с известной сатирой Алексея Толстого. Своеобразно и остро использует в «Богах» реминисценцию из любимого поэта и Хлебников.

Прежде чем двигаться дальше, всего один пример из позднего Хлебникова. Как построена драматическая поэма «Лесная тоска»? Текст имеет две редакции — первоначально созданный осенью 1919-го, он переработан (то есть заново воспроизведен по памяти) в 1921 году. Для прочтения и понимания придется политизировать и это идиллическое сказание. Ветреный плут и греховодник Ветер обманом завлекает доверчивую Вилу в сети рыболовов. Вила, хотя имеет полный инициал Ильича, персонифицирует теперь утраченную Волю. О её злоключениях и страданиях докладывает Русалка (в некотором роде всегдашняя Русь), которая пытается вразумить злого мальчишку и пророка, отнявшего свободу у сказочной подруги. Она слишком подробно описывает кровавые следы сетки, ставшей узилищем невинной Вилы, что приводит к попутному реверансу хлебниковским языковым виньеткам, уже знакомым по прежним текстам. Раны пленницы неизбежно воспеты жабами (лат. ‘rana’-лягушка): Жабы, вам забить в набат!; изобилие женщин и девушек последовательно вызывает память о ветках (лат. virgo-девушка и virga-ветка): И косые клетки сетки, / Точно тени зимней ветки | Точно тени на снегу / Наклоненных низко веток. Русалка повествует:

Ветер пытается оправдаться, после чего наступает сказочный финал солнечного горения и озарения, весь пронизанный трансформерами уже перечисленных и новых цепочек морфемы ‘син’, ведущих свое начало еще из «Кузнечика». Порок и грех (‘sin’ и ‘péché’) Ветра остались позади, впереди призыв к пастушатам: поспешите! Синяя доля зари поддержана мышиными зубами русалок, рвущих сеть. Откуда ни возьмись, появляются сельские девы, они удивляются, глядя на диво (почти “лебедивно”) и взывают Ля! Ля! Ля!, то есть ‘глянь!’ или ‘дивись’ (смотри!). Сцена обеспечена и более оправданными действующими лицами — “рыбарями” и “рыболовами” (pêcheur), что пешим ходом приближаются с удочками к месту действия. Наступает катарсис оптимистической трагедии, осуществление призыва гляди в оба!, а также утреннего сигнала горна “слушайте все!”: И, как жар, заря играет, / Вам свирели подает. Но, терзаясь в сетях, Вила как заправский режиссер продолжает руководить сценическим действом, не рассчитывая на всеобщее взаимопонимание:

Повторим для закрепления пройденного материала словесную цепочку, составленную из интересующих нас ингредиентов. Исходная “синь” (синяя доля зари) — ‘sin’-грех (грешный ветреник-Ветер) — грех-‘péché’ (поспешите!) — рыболовы-pêcheur (удалой рыболов, шли рыбари) — финальный сигнал (заря играет) — добавочно-шепелявое син-‘шин’ (мышиные зубы русалок) — преобразованное син-‘жин’ (Вила, белая жинка). А теперь привычным жестом зауряд-фокусника вытягиваем за уши, как кролика из цилиндра, стихотворение Бориса Пастернака, содержащее тот же словесный коктейль. Пастернаковская “природа”, награжденная высшими оценками сомелье, настояна на тех же “входящих”, что и хлебниковская “архаика”. Мы вовсе не расположены подозревать, что Хлебников воспользовался пастернаковскими наработками. Хотя — почему бы и нет? В доме, затопленном и согретом песнями, всеобщим достоянием стал перезвон словарей и лексиконов.

Стихотворение было опубликовано во втором сборнике Пастернака «Поверх барьеров» (1917). Переделывая текст в 1929 году, поэт изменил только одно слово. Он уточнил: „Им, ветреницам, холодно”. Заодно с улицами ветреницами стали сгорающие от стыда сады и электрички-трамваи. Последнее слово — „падшие” — подсвечивает весь стих. Все слова начинают волноваться, двоиться и троиться. Весенний город переполнен греховным желанием и капелью слез. Улицы сами становятся “уличными” дамами легкого поведения — ветреными, легкомысленными, гулящими. Синь неба — одновременно и крепленый напиток со льдом, и sin-грех и пение-sing (англ.), а также singen-петь и sinken-падать (немец.). Дальше идет уже знакомая связка, перетекающая из ‘sin’-грех в грех-‘péché’ (гуляющий пешком грех) и дальше — в неизбежное рыболовство-‘pêche’ (выехавшие рыбачить). Глагол ‘затоплен’ относится одновременно и к воде и к огню, и к паводку и к сгоранию спичек у затопленной печи. Глагол ‘sing’ (англ.) означает кричать, если речь идет о чайке. Сама чайка-‘gull’ (англ.) выныривает в финале — там, где „гуляет грех”. Недаром поэт предупреждает, что от выпивания таких доз стиха, криков, слез и пения может стать дурно. А впрочем, тут тоже работает апробированный Пастернаком переход из ‘рев’ (буревестника) в ‘рвать’ (тошнить), вплоть до порыва вдохновения. И прозрения поджидают поэта не в городе, а дома за столом, потому что при повсеместном говорении, гаме и шуме время весны — это очаг таяния и выявления певческих тайн.

Худо-бедно, медленно-быстро, мы близко подобрались к еще одной тайне — к одному из самых обаятельных хлебниковских текстов — лукавой шараде, специально оснащенной косым перезвоном рифм. В рукописи, относящейся к осени 1921 года, перед стихом стоит помета: Язык двух измерений, двоякоумный (косые голоса, косой перезвон речи). Крым (РГАЛИ). Косыми Хлебников называл такие диссонансные рифмы, в которых нарочито не совпадают ударные гласные:

Но двоякоумность заложена не только в рифмах. Кроме заглавной морфемы ‘син’, это стихотворение связывают с ‘кузнечиком’ общие слова — ‘крыло’ и ‘золотые’. И здесь роль этих слов опять уклончива — то ли вдалеке белеет парус, то ли крыло птицы или человека, то ли золотые звезды, то ли трояки-фонари. ‘Крыло’ в латыни — ‘ala’, так что алая чалма великанов перезванивается с этим крылом, повторяясь в стихе в виде ‘ал’ в общей сложности 10 раз (звал, зажигались, одевалися, знал, на вале, вдалеке, подымалось). И, конечно, приплюсовываются залатые звезды (ср. крылышкуя залатописьмом). ‘Син’ проявлено в сини, сыновьях, пении-синг, эпитете ‘прекрасен’ и, наконец, опять в рыбаках (через указанный уже грех-син и грех-пеш). Разумеется, рыбаки, поющие слова Одиссея — греки (без огреха). Глаза-зины спрятаны в один-‘око’-й туе. Они-то и помогают подсмотреть разгадку. Хлебниковское коронное блюдо трагикомикования сокрыто в тех трех звездах, что зажигались на лодке. Вообще-то это освещение, но коль завели речь о глазах — это фонари-‘синяки’ из синевы ночи. Могила слышится в слове ‘томительный’ при посредстве французского tombe (могила). У этой могилы есть почти полный французский омоним — прилагательное tombé (упавший, падший). Вспомним: „И ходят слезы падших”.

Кто же этот сын, упавший из синевы неба, чьи крылья тонут в морских волнах? Чье имя оплакивает синее море и ночь? О горестях одинокого вечера думает безутешный старик-отец, томительно взывающий над могилой. Но наступает рассвет, верхи великанов-деревьев окрашиваются первыми лучами, зеленые (как чалма пророка) шапки листьев становятся алыми. “Беззаконный” порыв морского ветра напоминает о дерзостном непослушании сына, приведшем к его гибели. Отвага и вольность, может быть, и предосудительны, но отчего-то прекрасны и остаются в памяти на века — кто знает почему? Рыбаки поют гомерову песнь, а вдали одиноко белеет косое крыло. Так по касательной рассказан знаменитый миф о крылатом отроке, сгоревшем в лучах Солнца, о творце-художнике, что покинул место изгнания — остров Крит и утратил в пути самое дорогое — сына: Сыновеет ночей синева.

“Темное” стихотворение Мандельштама о Крите подобно лабиринту. Ариадниной нитью, дающей выход из подземелья непонимания, служат загадочно процитированные хлебниковские строки. Минус, помноженный на минус, дает плюс.

Цитируя, Мандельштам уточняет хронологию, так как события, о которых ведут речь поэты, совершались „много задолго до Одиссея”. Мандельштам обращается к той же достославной истории Дедала и Икара, возвращаясь к исходной географической точке полета. Остров как мемориальный памятник, герой и стратиграфически внятное погребение гончарных изделий.5![]()

![]()

![]()

Море возникает в памяти („Это море легко на помине”) после подземного удара дельфиньих плавников (в варианте текста). Подземелье — дедалов лабиринт, построенный им для Минотавра. Запутанность постройки великого зодчего вдохновляет способ письма поэта.8![]()

Гончарный сосуд разбивается, его власть делится пополам (вариант — „на море и страсть”), на воду и огонь, причины гибели Икара — он утонул в волнах, после того как воск его крыльев был растоплен огнем солнца. Дедал, внушая сыну “основы технической безопасности”, настаивал на срединном пути:

Волны моря и страсть — отцовская любовь Дедала, но те же вода и огонь делают бесформенную глину безупречным предметом искусства.

Имя Икара впечатано в строку „Плавников могучий удар”, имя Дедала в следующую — „И сосуда студеная власть”. К острову взывает художник (Daedalus — греч. ‘художник’), он требует вернуть не постройки и крылья („мой труд”), он умоляет богов возвратить обожженный сосуд, сгоревшего Икара.

К концу стихотворения следует хронограф с опорой на Хлебникова и с потешным обыгрыванием “осколков” имени мастера (Da-eda-l). Миф об Икаре и Дедале, действительно, древнейший, он возник задолго и до Гомера, и до современного отсчета времени, до того как Иисус сказал, что „мое” тело — хлеб (‘еда’), а „моя” кровь — вино (‘питье’).

Поэзии свойственно вечно заблуждаться в небе, потому что оно хранит прошлое островов, живет настоящим и беременно будущим. Обожженный сосуд творчества будет вечно наполняться и питаться „сосцами богини” — текучей стихией воды, реки, речи. А поэтические взлеты и падения отцов и сыновей будут длиться вечно. И отправляясь вслед за юным лицеистом, вспомним его почтительные и задиристые строки, обращенные к старшему наставнику Батюшкову, чей позже „красивый сосуд чем-то наполненный… сорвался с головы, упал и разбился вдребезги”:

| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||