В.Ф. Марков

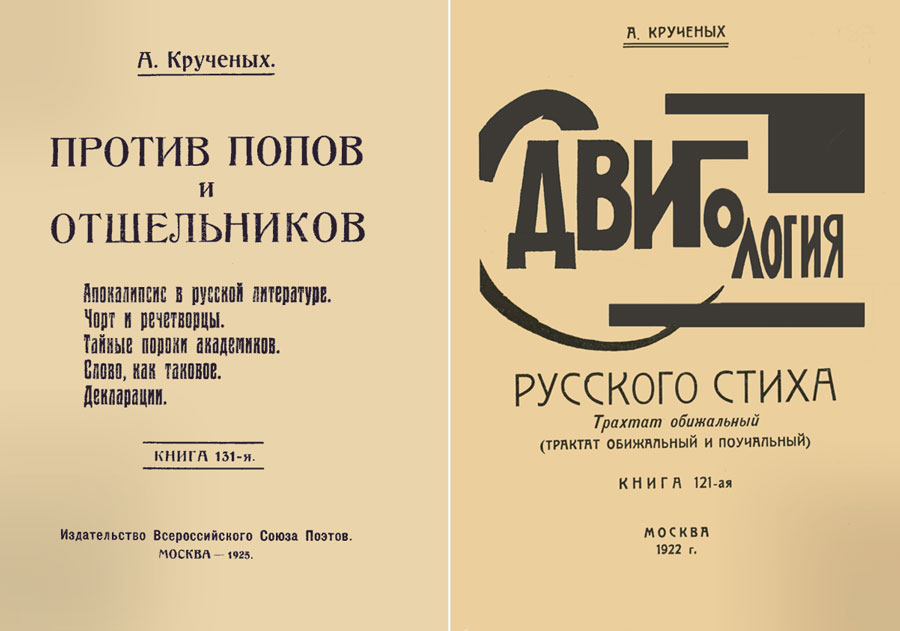

предыдущих главах я пытался показать, что сводить историю русского футуризма к летописи «Гилеи», как это делают многие, неверно. После революции 1917 года бывшие гилейцы перегруппировались и, с присоединением Асеева, Пастернака и Третьякова, сделали заявку на власть в литературе молодого советского государства, настаивая при этом, что лишь они вправе представлять (и представляли) футуризм в России. За обоснованием дело не стало: один только Каменский выпустил четыре книги воспоминаний, вновь и вновь отсылавших к старым добрым временам кубо-футуризма.1

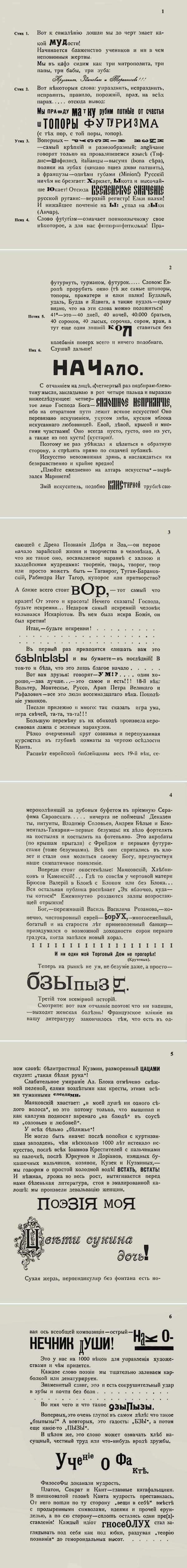

предыдущих главах я пытался показать, что сводить историю русского футуризма к летописи «Гилеи», как это делают многие, неверно. После революции 1917 года бывшие гилейцы перегруппировались и, с присоединением Асеева, Пастернака и Третьякова, сделали заявку на власть в литературе молодого советского государства, настаивая при этом, что лишь они вправе представлять (и представляли) футуризм в России. За обоснованием дело не стало: один только Каменский выпустил четыре книги воспоминаний, вновь и вновь отсылавших к старым добрым временам кубо-футуризма.1Несмотря на отрицательное, как и прежде, отношение прессы, футуризм купался в лучах славы. Футуристы были желанными гостями в литературных салонах и наносили визиты литературным знаменитостям (Блоку, Сологубу, Гумилёву, Ахматовой), а в печати уже не выступали единым фронтом — каждый публиковал свои произведения там, где считал нужным. „Критики о них пишут, читатели покупают их книги, все о них говорят.”2![]()

![]()

![]()

С другой стороны, обстоятельства футуристов были тесны как никогда: война свела их аудиторию на нет. Давид Бурлюк пытался исправить положение и организовал 14 октября лекцию «Война и искусство» с участием Маяковского и Каменского, но, хотя для выступления было выбрано место привычных триумфов (Политехнический музей в Москве), публика не явилась. Бурлюк и Маяковский курсировали между Москвой и Петербургом, зарабатывая портретами богатых заказчиков. На авангардистской выставке «1915» (конец марта) им удалось продать всего несколько холстов. Приходилось писать статьи для газет (главным образом, «Нови»). Каменскому заказали биографию Евреинова. Маяковский играл в азартные игры и на бильярде.

Надёжным показателем признания явилось приглашение на подмостки прославленного кабаре «Бродячая собака»,5![]()

Вскоре в той же «Бродячей собаке» (закрытой полицией в марте 1915 года) отмечали знаменательное, из числа прорывных, событие. Изданный на средства и под редакцией Александра Эммануиловича Беленсона (1890–1949),6![]()

Забавно и то, что представители старшего поколения старались выглядеть куда бóльшими авангардистами, чем были на самом деле, тогда как футуристы ни на какие компромиссы не шли. Сологуб представил средней руки переводы из «Озарений» Рембо; Блок с вялой иронией отозвался о верлибре Хлебникова и Маяковского (впоследствии он убрал эти строки), а в его переводе «Действа о Теофиле» Рютбёфа есть заклинание со множеством непонятных слов, подозрительно похожих на заумь.8![]()

Из футуристов в сборнике обильнее других представлен Каменский; его импрессионистский прозаический отрывок «Поэмия о Хатсу» написан в духе экзотического примитивизма с привлечением излюбленных тем (цирк и авиация) и насыщен звукоподражаниями и неологизмами. Каменский называет себя „песнебойцем стройных слов, сложением похожих на обнажённых девушек”, „с душой в медвежьей шкуре”, которую несёт „радиоактивной самке”, однако тут и там съезжает на банальность, а то и пошлость. Намного удачнее экскурсы Каменского в область детского языка, а также „разбойные-бесшабашные песни” с их дикарской раскованностью, вошедшие впоследствии в роман о казацком бунтаре Стеньке Разине. Одно из стихотворений Бурлюка повторяет то, что в манифесте «Садка судей» говорилось о гласных и согласных. Единственная вещь Кручёных — о смерти и безумии — дана, как обычно, в гротескном антиэстетическом ключе; Лившиц в неоклассическом стихотворении об окрестностях Петербурга, напротив, делает вид, что он вообще не гилеец. Маяковский в отрывке из знаменитой поэмы «Облако в штанах» демонстрирует близкую к истерике одержимость вопросами пола (несколько богохульственных мест было изъято цензурой); Хлебников представлен первой частью изумительной идиллии «Сельская очарованность». Интересны и другие материалы: подробный анализ Шемшуриным „железобетонной поэмы” Каменского (см. главу 5) с выводом, что футуризм — это передача впечатлений; критика Евреиновым Московского Художественного театра; проект нотной записи четвертьтоновой музыки Лурье; очерк Кульбина о кубизме с подробным описанием его предыстории, периодизацией, изложением credo и критикой теории и практики. Кульбин, упоминая о приезде в Россию Арнольда Шёнберга, называет его „бурлюком из музыки”.

Особо следует отметить статью «Английские футуристы» Зинаиды Венгеровой (1867–1941), сестры знаменитого учёного, с похвальной регулярностью оповещавшей русского читателя о новейших течениях в европейской литературе. В данном случае это интервью с Эзрой Паундом, который футуристом быть не желает и называет себя „вортицистом” и „имажистом”. Излагаемые Паундом идеи хорошо известны: понятие vortex, отрицание как прошлого, так и будущего искусства и призыв жить настоящим, „которое неподвластно природе, не присасывается к жизни, ограничиваясь восприятием сущего, а создает из себя новую живую абстракцию”. Венгерова описывает Паунда как „высокого, стройного блондина с закинутыми назад длинными волосами, с угловатыми чертами лица, с крупным носом и светлыми, никогда не улыбающимися глазами”. „Схватив карандаш и бумагу, он чертит воронку, изображающую вихрь (vortex) и делает математические выкладки, показывающие движения вихря в пространстве”. Венгерова анализирует литературные манифесты из сборника «Blast» и осуждает их как голую теорию, не подтверждаемую поэтической практикой. В сборнике она не находит ничего, кроме подражания „французским футуристам” (т.е. Аполлинеру). Венгерова даёт также несколько стихотворений Паунда и Н.D. в русском переводе.

Выход в свет «Стрельца» вызвал переполох, о нём на все лады писали газеты. Некоторые увидели в сборнике „пиррову победу” футуристов, поскольку те вели себя в “приличном” обществе символистов паиньками: забыли „пощёчины” общественному вкусу и даже стали „удобопонятны для всякого”. Другие считали, что „альянс между футуризмом и символизмом” не случаен, и усматривали в нём знак „решительного поворота литературы в сторону безграничной власти слова”. Третьи стыдили символистов за терпимость к литературным хулиганам.9![]()

![]()

![]()

Через полтора года, в августе 1916 года, появился второй выпуск «Стрельца», из которого стало ясно, что „альянс” приказал долго жить. Две трети сборника отданы роману Кузмина о Калиостро; Сологуб поместил ещё один небольшой отрывок из «Озарений»; Блок на сей раз отмолчался. Не густо и будетлян. Хлебников представлен концовкой стихотворения, начало которого было напечатано в первом выпуске; Маяковский дал стихотворение «Анафема» (позже переименованное в «Ко всему») — исполненный гиперболического анимализма и религиозной образности взрыв эмоций от безответной любви. Зато появился новый, сомнительных достоинств автор — Василий Розанов с двумя бичующими радикализм и засилье евреев в литературной критике заметками. Либеральная пресса немедленно пришла в движение: один из её столпов12![]()

Ещё одно признание продукции футуристов “приличной литературой”, хотя и косвенным образом, тоже связано со «Стрельцом». Застрельщиком здесь оказался Максим Горький — один из тех, кому в манифесте «Пощёчины общественному вкусу» приписаны мечты о даче на реке в уподобление портному. Зимой 1914–1915 годов отчаянно нуждающиеся Давид Бурлюк и Каменский встретились с Горьким и, судя по всему, ему понравились; он даже подарил Бурлюку свою книгу с надписью: „Они — своё, а мы — своё”. Надо полагать, оба футуриста посетовали на дурное обхождение прессы, и Горький расставил местоимения так, что все трое оказались единомышленниками. Принимая во внимание разночинное происхождение футуристов и демократизм их творчества, Горький, может статься, и не лукавил. Вскоре Бурлюк и Каменский познакомили с ним и Маяковского. Горький присутствовал на выступлении Маяковского в «Бродячей собаке», где тот читал отрывки из поэмы «Облако в штанах». И наконец, 25 февраля 1915 года, когда в этом же кабаре обмывали новорожденного «Стрельца», Горький вдруг встал, поднялся на эстраду и, указав в сторону футуристов, произнёс: „В них что-то есть!” После чего добавил несколько слов о молодости, энергии, новаторстве и жизнеутверждающей позиции адресуемых. Для футуристов это было манной небесной. Даже «Пета» (как мы видели в главе 6) вынесла слова Горького на обложку, хотя Платова и К° тот меньше всего имел в виду, да и вообще вряд ли знал об их существовании. После своего возвращения в 1914 году с Капри Горький редко появлялся на публике, поэтому газетная братия не только смачно изложила эпизод в «Бродячей собаке», но и не упустила случая облить Горького грязью; тому волей-неволей пришлось объясниться. В апреле «Журнал журналов»13![]()

Особо выделил Горький Маяковского, после чего выразил надежду, что русская молодёжь „призвана в мир, чтобы освежить сгустившуюся полубольную атмосферу жизни”.

Его слова вряд ли устраивали тех, кто футуризму (в данном случае — футуристам, именно сейчас благоразумно помалкивающим) отнюдь не желал добра, и необычайно популярный в ту пору писатель Леонид Андреев, некогда друг Горького, в газетном интервью14![]()

Известны и попытки “отыскать жемчужины в навозной куче” футуризма: один из критиков15![]()

Едва ли не самая ожесточённая дискуссия о футуризме развернулась в 1915 году на страницах журнала «Голос жизни» (Петроград), где была опубликована статья Виктора Шкловского «Предпосылки футуризма».16![]()

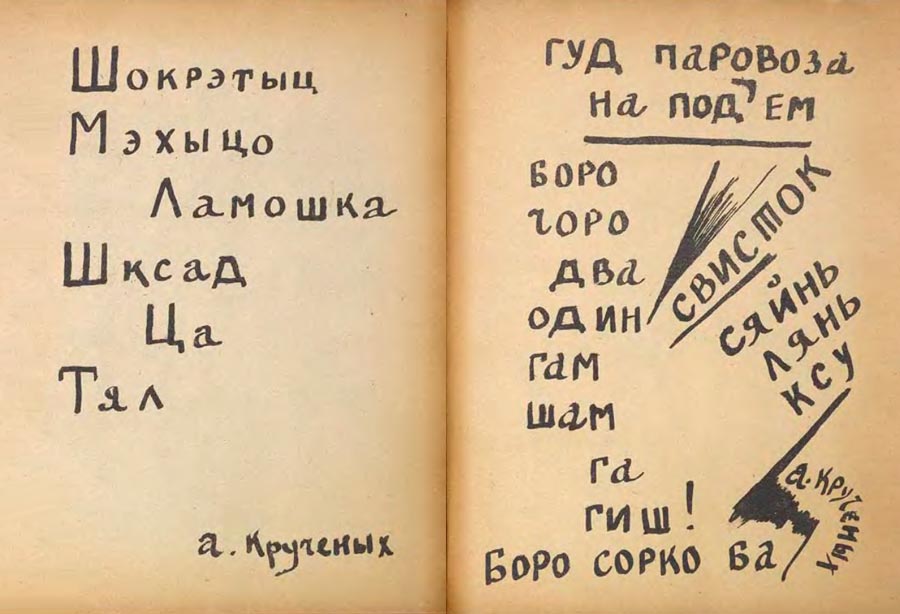

Блеснув познаниями в намеренно или по природе своей непонятной поэзии древних песен, текстах религиозных гимнов, dolce stil nuovo и т.д., Шкловский делает вывод: приёмы поэзии футуристов неразрывно связаны с законами общего языкового мышления. Далее критик сосредоточил весь свой интеллект на пугале газетчиков — заумном языке. Он определил его как „язык, так сказать, личный, где слова не имеют определённого значения и должны действовать непосредственно на эмоцию”. Тем, кто уверен, что футуристы просто морочат публике голову своей тарабарщиной, Шкловский цитирует французских учёных и русских поэтов (включая Пушкина), которые полагали, что „звуки вызывают каждый свою специфическую эмоцию”. Он находит образчики зауми у религиозных сектантов, в детских считалках и народных песнях. Отсюда вывод: заумь пребывает вне пределов языка, но не вне пределов искусства.17![]()

Мнение Шкловского “за” в этом же номере журнала уравновешено мнением “против”, причём загодя: оно идёт первым. Это «Разложение футуризма» Дмитрия Философова, известного критика из круга Мережковского. Философов ставит Шкловскому на вид бессилие доказать, что футуристы талантливы; вместо этого тот будто бы „на голые стены футуристического дворца повесил кучу портретов — все предки, в золочёных рамах” и оказал медвежью услугу тем, кто заявляет, что им принадлежит будущее. В действительности же футуризму приходит конец, его героические времена, равно и ужас перед этим страшилищем, позади: потоп иссяк в лужу с квакающими лягушками. „Футуристы не победили, а просто слились с толпой”. Уже одно то, что своей защите футуризма Шкловский придал академическую окраску, доказывает, по мнению Философова, поражение футуризма.

На этом дело не кончилось: минуя несколько выпусков того же «Голоса жизни», Философова атаковал Виктор Ховин, редактор нео-эго-футуристского журнала «Очарованный странник». Отповедь “большего, чем папа римский, католика” вряд ли понравилась Маяковскому и его друзьям: Ховин18![]()

Упрёки Ховина были, пожалуй, неуместны, однако закат русского футуризма как литературного движения в общих чертах он уловил. Добавим подробности: признание футуризма представителями литературной элиты, утрата напряжения и страсти, критика слева этой ещё вчера самой левацкой литературной группировки в России. Предреволюционные коллективные футуристские издания усугубляют печальное зрелище: став успешным, футуризм утратил обаяние новизны; его размывают компромиссы и беспринципные альянсы; очевидна неспособность выработать отвечающую духу времени эстетику.

Два таких сборника — заслуга Самуила Матвеевича Вермеля (1892–1972), имевшего некоторые (как оказалось, недостаточные) денежные средства. Вермель был московским эстетом и театральным завсегдатаем; на идеях, близких к евреиновским, он основал театральную студию, где изучались довольно странные дисциплины, включая фокусы и “гротеск”, а студийцы танцевали и занимались пантомимой под чтение Каменским своих стихов. В начале 1915 года Вермель издал книгу стихов «Танки», тем самым впервые, видимо, познакомив русского читателя с правилами японского стихосложения. Значение этого события несколько ослабляет невысокое качество стихов. Танки включены и в альманах «Весеннее контрагентство муз», изданный Вермелем совместно с Давидом Бурлюком в мае 1915 года. Несмотря на мало уместное присутствие поэтического залолустья (Беленсон, Вараввин) с его реверансами футуризму, и даже непричастных движению лиц (Канев), это была последняя полномасштабная демонстрация сил футуризма. В альманахе представлено большинство поэтов «Гилеи» (кроме Лившица и Кручёных), всё это сдобрено сливками «Центрифуги» (Асеев, Пастернак, Большаков). Более сотни страниц большого формата отдано выразительным стихотворениям Давида и Владимира Бурлюков и рисункам Аристарха Лентулова. Немало прозы, драмы, критических эссе; налицо и музыка — две страницы нот «Сочинения для скрипки и фортепьяно» Николая Рославца (1880–1944).19![]()

Поэзия, в целом, высокого качества. Опьянённый авиацией Каменский в четырёх стихотворениях описывает ощущения полёта, наполняя их звукоподражаниями, неологизмами и даже птичьим пением. Для Маяковского война оказалась гораздо лучшим, чем город, средством самовозвеличения и выплеска похожих на истерику эмоций. Самое интересное из трёх его стихотворений — «Я и Наполеон» с темой “солнцеборчества”; наиболее удачное художественно — фонетический шедевр «Война объявлена». Николай Бурлюк дал одно стихотворение и две прозаические миниатюры, замечательные перетеканием импрессионизма в сюрреализм, а также превосходной и разнообразной техникой, — печально, что этот недооценённый писатель, заявив столь многообещающий талант, вскоре исчез из литературы. Три стихотворения (два из них войдут в книгу «Поверх барьеров») опубликовал Пастернак, впервые оказавшись под одной обложкой с Маяковским. Асеев дал одно стихотворение о войне. Большаков представил цикл из шести стихотворений «Город в лете», посвящённый Маяковскому в „память московского мая 1914 года”20![]()

Бурлюк хорош, когда он примитивен и приземлён, когда в жижу скучнейшей эклектики швыряет вдруг строку о „широком женском плодоносном тазе” или даёт стихотворению название «Поющая ноздря». Образчик прозы, хотя и приписывается Давиду Бурлюку, своей изысканностью напоминает стиль его брата.

Несмотря на самоуверенный и порой вызывающий тон, завершающая книгу статья Бурлюка «Отныне я отказываюсь говорить дурно даже о творчестве дураков» есть не что иное, как призыв к здравому смыслу. Холсты футуристов висят ныне впритык с традиционной живописью, и Бурлюк усматривает в этом свидетельство того, что „публика, если не постигла, поняла, — то приняла и кубизм, и футуризм, и свободу творчества”.21![]()

Среди всего этого урбанизма, “гилейства” и откликов на фронтовые события ранняя (1908 года) пьеса Хлебникова выглядит анахронизмом. «Снежимочка» — рождественская сказка о жизни лесных духов и гоблинов, пребывающих в мире и согласии с местной флорой и фауной. Разумеется, без фольклора и архаики не обошлось, но мифология словно произрастает из щедрого словотворчества поэта. В эту идиллию то и дело вторгаются какие-то глупцы; наконец, свершается наихудшее: обожаемая всеми Снежимочка уходит в город. Там её арестовывает полиция, и, в конце концов, она умирает, способствуя, однако, своей смертью распространению среди горожан славянского языческого духа. Литературные предшественники Хлебникова очевидны: «Снегурочка» А. Островского и символистская драма. В альманахе «Весеннее контрагентство муз» Давид Бурлюк напечатал лишь часть хлебниковской пьесы, причём с неверным названием и множеством ошибок. Ко всему прочему, он датировал её 1906 годом.

Союз Бурлюка с Вермелем длился недолго. Запланированный под названием «Осеннее контрагентство муз» сборник не появился; нет данных и о реализации другого их совместного проекта — Студии живописи и искусства театра.

В апреле 1916 года вышел альманах «Московские мастера», который уже одним своим внешним видом оскорбляет идеалы раннего футуризма (по счастью, Бурлюк оказался не соиздателем, а рядовым участником). Альманах напоминает дорогие эстетские издания того времени: отличная бумага, высококачественная печать, превосходные заставки Лентулова, наклеенные цветные репродукции. Футуризм здесь не просто утоляет „чертовский голод” первой молодости: он роскошествует.

Говорить о новаторстве «Московских мастеров» не приходится. Короткое, напоминающее манифест предисловие на удивление туманно:

Далее следует раздел поэзии, где каждый из участников (кроме самого издателя с его неуклюжей попыткой возродить овидиеву эротику в Москве 1916 года) представлен тремя стихотворениями. Результат — футуризм по Вермелю: ни малейшей агрессивности, ни единого оскорбления, всё невероятно гладко или, по крайней мере, таковым выглядит. Лившица вдохновляет петербургская классическая архитектура; Ивнев цедит свои водянистые жалобы; Большаков щеголяет урбанистическим дендизмом; Николай Бурлюк, в последний раз напечатанный, приводит на ум барокко; произведения Каменского написаны в обычной для него манере народной песни; Асеев предлагает читателю исполненный драматизма диалог военных кораблей (предвосхищая два более поздних стихотворения Маяковского) и монотонное стихотворение, построенное на хлебниковском принципе внутреннего склонения; один лишь Вараввин разнообразит картину своими потугами на будетлянство. Даже Давид Бурлюк с его размышлениями о женском белье выглядит членом «Мезонина поэзии». Лучше всех, безусловно, Хлебников с двумя маленькими шедеврами «Эта осень такая заячья» и «Ни хрупкие тени Японии...», обнаруживающими в поэте невероятно тонкого и нежного лирика.

«Московские мастера» пополнили ряды футуристов Тихоном Васильевичем Чурилиным (1885–1946). Дебют Чурилина состоялся в 1908-м, но заметили его только в 1915 году, когда в Москве вышел в свет его сборник «Весна после смерти» с иллюстрациями Н. Гончаровой — он произвёл в литературных кругах маленькую сенсацию. Стихи в этой удивительной книге скорее плохие, чем хорошие, но интересны своеобразным сочетанием примитивизма и декаданса. В поэзии Чурилина налицо реальное (не только поэтическое) безумие; сны наяву его поэзии 1913 года позволяют причислить Чурилина к подлинным русским сюрреалистам avant la lettre. Темы чурилинской книги не покидают пределов ужасного: собственные похороны, смерть, насилие, кровь, самоубийство, безумие непрерывно следуют одно за другим. Технически Чурилин достигает своеобразного эффекта повторением слов и фраз, а также отрывками разговоров и восклицаниями, что напоминает “поток сознания”. Судя по эпиграфам, его учителя — символисты, преимущественно Андрей Белый, что ничуть не умаляет оригинальности поэта. Вероятно, самое знаменитое стихотворение Чурилина — «Конец Кикапу», гротескный этюд об одиночестве и смерти.

В «Московских мастерах» Чурилин напечатал вступление к поэме «Яркий ягнёнок», сочетающее богатство красок и звучания с отголосками русского фольклора и древнерусской литературы, а также два стихотворения, качество которых можно определить как туманную простоту.22![]()

![]()

В отличие от других футуристских сборников, «Московские мастера» щедры на прозу (свыше тридцати страниц). В рассказе Рюрика Ивнева «Белая пыль» повествуется о том, как под влиянием минутного настроения светская дама отдаётся почтальону. Рассказ состоит из тщательно запутанных воспоминаний, впечатлений, побуждений персонажей (более того, их вариантов) и внезапных реплик повествователя. Что касается языка, таковой вполне традиционен. В рассказе Василия Каменского «Зима и май» с его через край бьющей лиричностью, напротив — пиршество неологизмов. История любви шестидесятипятилетнего рыбака к четырнадцатилетней дочери управляющего заводом (вспомним «Лолиту» Набокова) своим претенциозным многословием, напускным глубокомыслием и дурным вкусом — перепев ранней повести «Землянка». Pièce de résistance раздела прозы (да и всего альманаха) — повесть Хлебникова «Ка» (душа — др. егип.), вероятно, высшее его достижение в прозе. Повесть написана в 1915 году, речь идёт о некоем персонаже по имени Ка, а скорее всего — о ка рассказчика (тень души, её двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину); состоит она из девяти главок и является шедевром хлебниковского “ирреализма”. Главная особенность Ка заключается в том, что ему нет застав во времени, благодаря чему он ходит из снов в сны. Тема времени, издавна волновавшая Хлебникова, не покидает повести, в которой и ка, и его хозяин (т.е. автор) свободно переходят из Древнего Египта XVIII династии в мусульманский рай, что позволяет Хлебникову представить читателю целую толпу действующих лиц, начиная с Магомета и кончая африканскими обезьянами. Приключения сменяются фантастическими видениями, простота идёт рука об руку с событиями невероятными, история убийства ничуть не противоречит странноватому, но отнюдь не тяжеловесному юмору. В этом живом и хрупком рассказе о странствиях души точный расчёт переплетается с духом беззаботности, ребячество неотделимо от высокой учёности. Здесь можно встретить элементы самых разных культур: древнеегипетской, арабской, китайской, японской, мексиканской, индийской... Не считая самого рассказчика и его ка, главный герой повести — знаменитый фараон Эхнатон. Его убивают дважды: в первый раз — жрецы, во второй, когда в одном из перевоплощений он становится обезьяной, — русский купец, очень кстати оказавшийся в Африке. Главный женский персонаж повести — Лейли, героиня знаменитой персидской поэмы XII века; она говорит классическими гекзаметрами и пишет японские танки на камне, ещё одном перевоплощении Ка.

Если попытаться связать прозу Хлебникова с какой-то традицией, таковой окажется — главным образом, но не исключительно — традиция пушкинская. Повесть ясна и экономна, несмотря на то, что Хлебников использует порой ритмизованную прозу, имитирует научный стиль, чередует повествование с драматическими и стихотворными отрывками, даже пытается воспроизвести язык обезьян. Кое-какие детали «Ка» накрепко врезаются в память: купающаяся девушка, которая проходит сквозь прозрачную фигуру Ка; отразившийся на ногте ноги Лейли окоём; попугай, цитирующий в африканских дебрях Пушкина; пассажи о том, как спят на ходу, и об игре в карты с мировой волей. Очевидно, Хлебников собирался продолжить «Ка»; в 1916 году он писал прозу в том же духе, но сохранились лишь отрывки. Сам Хлебников считал «Ка» одним из главных своих произведений.

Помимо музыки Рославца и фрагментарных, не вполне оригинальных мыслей Вермеля о театре, в «Московских мастерах» есть и критика. Сам Вермель под псевдонимом Челионати встаёт на котурны теоретика: избегая говорить о футуризме, определяет прошедшее десятилетие как „ренессанс русской лирики”, характерная особенность которого — внимательное отношение к слову и его изучение:

Вдохновение черпается теперь не из античного мира или современной литературы Запада, а из русского языка. Коснувшись проблем футуризма, Вермель переходит к сочувственному обзору напечатанных в «Московских мастерах» произведений, в первую очередь Хлебникова — поэта, который не только в совершенстве владеет языком, но и предугадывает будущее народа и освобождает слово. Из тех, кто в альманахе не участвует, Вермель одобряет Маяковского и Пастернака, у которого „ощущение и недоверие к видимому проверяется пристрастным, режущим интеллектом”. В своих танках Вермель видит „путь к широкой анфиладе слов востоко-русской формы”, т.е. пытается обеспечить себе место в ориентированной на Восток «Гилее». Вторая статья посвящена обзору работ, представленных в «Московских мастерах» художников, в третьей, принадлежащей Д. Вараввину, анализируется хлебниковское стихосложение. Среди написанных преимущественно Вермелем рецензий находим обзор новых книг Маяковского, Каменского, Боброва, Чурилина и таких изданий футуристов, как «Леторей» и «Очарованный странник». Завершаются «Московские мастера» хроникой и планами участников, как то: в ноябре 1915 года в Башне (театральной студии Вермеля, названной так в подражание знаменитому петербургскому литературному салону), отмечалось десятилетие деятельности Д. Бурлюка (доклад прочёл Каменский); там же Хлебников читал лекцию «Прошлое, настоящее и будущее языка», в которой излагал мысли о замене слова числом. Альманах «Московские мастера» задумывался как периодическое издание, но первый его выпуск оказался и последним. Выяснилось, что Вермель в состоянии выкупить у типографии всего двести экземпляров; оставшиеся восемьсот в продажу не поступили.

Тем временем произошло некоторое оживление футуристов в Санкт-Петербурге, переименованном в Петроград: под занавес 1915 года увидел свет альманах «Взял. Барабан футуристов». Пожалуй, эта книжица в 16 страниц — единственный пример пост-гилейского издания, подобающего духу и букве футуризма. На обложку пошла грубая обёрточная бумага с вкраплением песка и опилок; содержимое воинственно и „крикогубо”. Деньги на издание ссудил Осип Максимович Брик (1888–1945), выпускник юридического факультета, который не имел пока никаких литературных амбиций, сомневался в праве поэзии на существование и собирался издавать невероятно популярные в России детективы о Нате Пинкертоне. Свояченица Брика, впоследствии известная под псевдонимом Эльза Триоле (жена Луи Арагона), в июле 1915 года познакомила его с Маяковским, и апартаменты Бриков немедленно превратилась в штаб-квартиру петроградского футуризма (точнее — в футуристический салон, где роль русской мадам Рекамье исполняла жена Брика Лиля). Последующий ménage à trois Бриков с Маяковским до сих пор остаётся в России предметом пересудов — устных, разумеется. Лиля добилась-таки, благодаря Маяковскому, бессмертия: вероятно, только Петрарка посвятил одной женщине такую бездну стихов. Нашёл своё место в литературе и Осип Брик, со временем превратившийся в выдающегося критика-формалиста. Помимо Маяковского и Хлебникова, среди постоянных гостей Бриков были Виктор Шкловский, вездесущий Ивнев и Виктор Ховин. Как-то Брик пригласил каких-то математиков послушать лекцию Хлебникова о законах времени; лекция заинтересовала их и озадачила. На средства Брика были изданы две поэмы Маяковского «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».

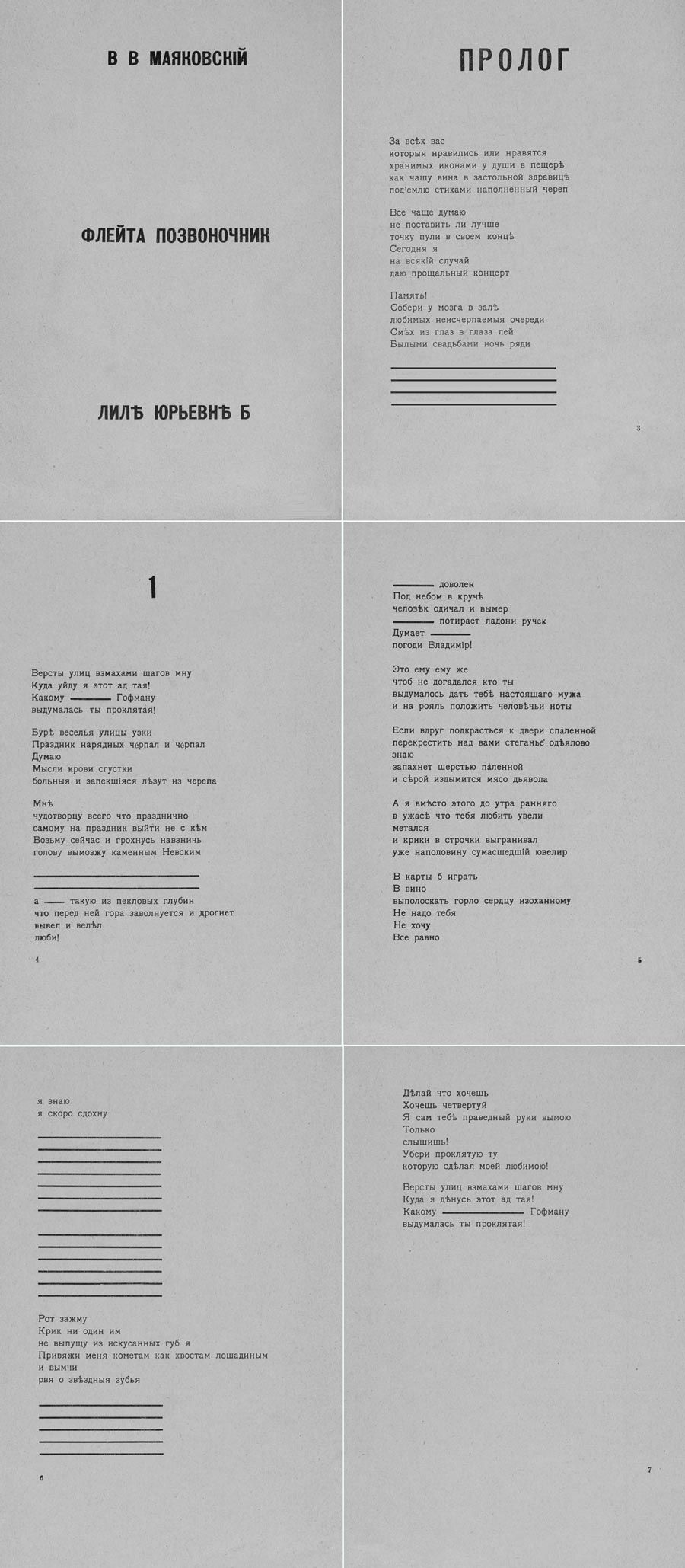

Альманах «Взял» замышлялся как рекламная тумба для Маяковского, который выступает здесь в качестве полемиста, звезды (Хлебников, Каменский, Пастернак, Асеев и Шкловский представлены каждый одним стихотворением) и единственного объекта обсуждения. Альманах начинает стихотворение, вызвавшее год назад скандал в «Бродячей собаке»; напечатана и весьма урезанная цензурой первая часть «Флейты-позвоночника» — без названия, но с посвящением Лиле Брик.

Гвоздь альманаха — статья Маяковского «Капля дёгтя» с подзаголовком Речь, которая будет произнесена при первом удобном случае — единственный манифест, составленный поэтом самостоятельно. Несмотря на свой агрессивный тон, «Капля дёгтя» производит двойственное впечатление. Маяковский старается одновременно быть грубым — и соблюдать правила хорошего тона, он не может скрыть того, что футуризм как движение выдохся — и хочет провозгласить его победу. Безусловно, «Капля дёгтя» — ответ на участившиеся толки о “смерти футуризма” (вроде уверений «Голоса жизни», уже нам известных). Маяковский парадоксальным образом признаёт этот факт. Он не отрицает, что шумные скандалы старых добрых времён, когда так часто раздавался весёлый звон графинов по пустым головам, выродились в скучнейшие, подстать стариковским пересудам, словопрения. С ностальгией вспоминает он «Пощёчину общественному вкусу» с её воззванием, которое, по его словам, побудило футуристов:

Согласно Маяковскому, идущая война доказала верность этой анархистской программы: все поняли, что ни поэт, ни художник не способны изобразить войну устаревшими приёмами. Сама жизнь идёт вслед за футуризмом, творя новые слова (например, Петроград взамен Санкт-Петербурга). „Сегодня все футуристы ‹...› Футуризм мёртвой хваткой ВЗЯЛ Россию”.24![]()

Смысл последней фразы раскрывают два в высшей степени интересных произведения Хлебникова, выходящих далеко за пределы собственно поэзии. Первое из них («Буги на небе») продолжает (см. главу 5) изыскания управляющих вселенной математических законов.

Второе сочинение («Предложения») — яркий пример хлебниковского утопизма и пацифизма. Среди двадцати шести предложений находим ироничный совет нумеровать мысли (их так немного), как нумеруют дома. Вместо того, чтобы выступать в суде с одними и теми же формулировками, достаточно вывесить дощечку с обозначением числа речи Цицерона, Катона, Отелло или Демосфена. Тогда языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал. Хлебников предлагает объявить Исландию местом ведения вечной войны, сохранив, таким образом, на остальной части земной суши мир, использовать в войнах сонные пули, обособить изобретателей, предоставить каждому человеку право быть собственником комнаты в любом городе (что вполне устраивало самого Хлебникова, пребывающего в постоянном движении), ввести пятиричную систему счисления, обозначив цифры пятью гласными, и так далее.25

Второе сочинение («Предложения») — яркий пример хлебниковского утопизма и пацифизма. Среди двадцати шести предложений находим ироничный совет нумеровать мысли (их так немного), как нумеруют дома. Вместо того, чтобы выступать в суде с одними и теми же формулировками, достаточно вывесить дощечку с обозначением числа речи Цицерона, Катона, Отелло или Демосфена. Тогда языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал. Хлебников предлагает объявить Исландию местом ведения вечной войны, сохранив, таким образом, на остальной части земной суши мир, использовать в войнах сонные пули, обособить изобретателей, предоставить каждому человеку право быть собственником комнаты в любом городе (что вполне устраивало самого Хлебникова, пребывающего в постоянном движении), ввести пятиричную систему счисления, обозначив цифры пятью гласными, и так далее.25Тем временем неугомонный Давид Бурлюк отыскал очередного “ангела-хранителя” — богатого тамбовского землевладельца Георгия Золотухина, не чуждого поэзии и живописи. Позже Мария Бурлюк сожалела: появись Золотухин раньше, история русского футуризма „была бы ярче, богаче и обширнее”.26![]()

![]()

Золотухин представлен в изобилии; со страстью неофита он очертя голову бросился в водоворот футуризма: подражая старшим товарищам, поносил критиков, которые „не поймут”, и вооружался чем ни попадя из гилейского арсенала — ориентацией на славянство, антиэстетизмом и примитивизмом, доходя до призыва к оружию. Для Золотухина футуризм означает максимальную насыщенность поэзии звуком. В его произведениях преобладает богатая и необычная рифма (латы — Пилаты, горели — горе ли, грохнут — грог минут, привёз бочку — звёздочку, малых — поймала их, метаморфозами — морфия розами и т.д.), часто используется корневая аллитерация (колёса Колиной колесницы); иногда, в погоне за наибольшим эффектом, Золотухин рифмует всю строку подряд:

Золотухин назвал этот приём „эховым благозвучием” и стал пользоваться им первым среди русских поэтов.

Бурлюк, вероятно, и не подозревал, что подборка из двенадцати его стихотворений окажется для столичного читателя последней ласточкой.28![]()

Не лучше и Каменский с его навязчивой удалью в псевдорусском стиле. В одном стихотворении он пишет о себе: „песнебоец — из слов звон кую”, однако артикуляция его мало устраивает, и он указывает в ремарке: свист в четыре пальца. Вся эта благоухающая неологизмами и звукоподражаниями окрошка из воспеваний солнца, похлопываний по плечу, бодрых гимнов юности, красоте и свободе просто неудобоварима. Увы, несмотря на все свои железобетонные эксперименты, Каменский намертво застрял на импрессионистской стадии футуризма. В 1915 году, когда Маяковский в «Облаке в штанах» окатил презрением из любвей и соловьёв какое-то варево, он, по-видимому неосознанно, прошёлся и по своему приятелю. Временами Каменский впадает в совершенно разнузданную экзотику и, подобно Бурлюку, выламывается в обезьяну Северянина:

Хлебников, напротив, представлен в альманахе одним из сильнейших своих циклов, который не изгадила ни редактура Бурлюка, ни придуманные им же нелепые заголовки и подзаголовки («Лучизм», «Звучизм» и «Безскакизм»), ни опечатки. Преобладают сцены насилия, лишь одно из стихотворений начинается описанием леса и заканчивается любовным языческим обрядом. Как обычно, Хлебников совершает экскурсы в прошлое родины (с использованием в т.ч. и древнерусской корабельной терминологии, весьма уместной); «Бог 20-го века» звучит гимном современной машинерии. В этих двенадцати стихотворениях можно найти всё, что угодно: Африку и Россию, войну и идиллию, первобытные времена и век промышленного электричества. Хлебников опробовал и новые технические приёмы: обратную рифму (бесе — себе) и образование повелительного наклонения от имён собственных (чингисхань, заратустрь, моцарть, будь Гойя).

Если авторский коллектив «Садка судей» (1910) считать ядром русского футуризма (во многих отношениях так оно и есть), то с изданием «Четырёх птиц» ему пришёл конец. Впрочем, не окончательный — скорее многоточие, чем точка: «Центрифуга» ещё была на ходу, хотя больше простаивала; кое-что происходило в Харькове с Петниковым в качестве движущей силы и Хлебниковым на знамени (см. ниже), но всё это напоминает безрыбье времён гражданской войны, а не годы расцвета русского футуризма. Однако его отцы-основатели в большинстве своём не стояли на месте, и как раз в это время сумели доказать, что в прежнем ярлыке более не нуждаются. Ниже мы вкратце опишем их послереволюционную деятельность, сосредоточившись на личной судьбе и художественной эволюции.

Война так и не стала краеугольным камнем идеологии русского футуризма, как это произошло в Италии. Некоторые русские поэты заняли патриотическую позицию, но это их личный выбор, да и тот не отличался постоянством. Для других война оказалась темой творчества и источником поэтического вдохновения. Одно не подлежит сомнению: футуризм понёс от войны урон гораздо больший, нежели какая-либо другая поэтическая школа, и отнюдь не из-за упадка общественного интереса к нему, а по причине банальной убыли рядов. Почти все футуристы были призывного возраста и, хотя на фронт ушли немногие (погиб только Владимир Бурлюк), большинству не удалось избежать мобилизации: Асеев, Аксёнов, Большаков, Николай и Владимир Бурлюки, Гнедов, Хлебников, Маяковский (вероятно, список не полон). Кое-кто ухитрился принимать участие в футуристских изданиях, не снимая, так сказать, солдатской шинели.

олее других будетлян от солдатчины пострадал человек, чьим убеждениям война отвечала в полной мере: гордый тем, что русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина,29

олее других будетлян от солдатчины пострадал человек, чьим убеждениям война отвечала в полной мере: гордый тем, что русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина,29 Эти лихорадочные переезды наверняка свидетельствуют о каком-то кризисе; что же касается одиночества, то о нём лучше всего говорит он сам: Теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня ‹...› Я должен разорвать с прошлым и искать нового для себя.30

Эти лихорадочные переезды наверняка свидетельствуют о каком-то кризисе; что же касается одиночества, то о нём лучше всего говорит он сам: Теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня ‹...› Я должен разорвать с прошлым и искать нового для себя.30Важнейшее произведение Хлебникова того времени — поэма «Война в мышеловке», состоящая приблизительно из тридцати коротких глав, написанных между 1915 и 1917 годами (многие из них были напечатаны в футуристских альманахах и в газетах, но сведены воедино только в 1919 году; полностью поэма была опубликована в 1930 году, уже после смерти поэта, в первом собрании его сочинений). «Война в мышеловке» могла бы стать библией нынешних пацифистов, а Хлебников — их пророком, знай они о существовании этого текста: авангардистская техника поэмы переплетена с антивоенной тематикой, произведение обращено к молодёжи. Хлебников горюет о том, что посылаемые на войну юноши стали дешевле земли, бочки воды и телеги углей, и стыдит человечество за лицемерие, призывая брать пример с людоедов по рождению. Войну можно упразднить, и Хлебников объявляет военный поход против смерти, призывает надеть вселенной намордник, чтобы она не кусала нас, юношей. Под намордником поэт подразумевает математические законы, управляющие ходом истории. Он хочет основать государство 22-летних, свободное от глупости возрастов старших. «Война в мышеловке» невероятно богата поэтическими интонациями — от похвальбы вселенского размаха до любовного лепета.

Бóльшая часть созданного Хлебниковым с 1914 по 1916 год безвозвратно утрачена; уцелевшее свидетельствует о заметных переменах в его творческой манере. Уходя от неологизмов, он оттачивает рифму и паронимы. Парономазия для него — отнюдь не поэтическое украшение; поэт пристально наблюдает за тем, что произрастёт из слова, если, допустим, изменить в нём гласный звук, оставив прежние согласные без изменения, или поставить рядом два разных слова с одинаковым смыслом. Он скорее исследует, чем стремится к совершенству; его рукописи способны привести филолога в отчаяние: стихотворение уже не самоцель, а процесс. Словарь Хлебникова, даже за вычетом неологизмов, вне всякого сомнения, богатейший в русской литературе: поэт использует редкостные диалектизмы, его строки изобилуют именами исторических персонажей и географией. Феноменальные по разнообразию познания Хлебникова простираются от древнего Китая до математических трактатов Гаусса. Если на заре его творчества трудноуловимые смыслы возникали из только что созданных слов, то теперь Хлебников делает упор на “содержание”. Однако его мысли настолько сжаты и выражены посредством столь необычной, перескакивающей с предмета на предмет образности, что эта удивительная простота так называемой непонятности Хлебникова32![]()

Фольклор, славянская древность, идиллия продолжают привлекать Хлебникова, но темы войны, смерти, истории, природы времени уже преобладают. Хлебников оказался единственным футуристом, который не только думал и говорил о будущем, но и особым образом пытался на него воздействовать. Практицизм воображения поэта и невозможность вычленить поэзию из его проектов дают повод кое-кому считать Хлебникова сумасшедшим;33![]()

Хлебникова занимала ещё одна тема — победа над смертью; ей посвящена пьеса «Ошибка Смерти», которую Петников опубликовал вместе с несколькими стихотворениями в издательстве «Лирень» в конце 1916 года (на обложке указан 1917 год). Пьеса написана в примитивистской манере, её концовка заставляет вспомнить комедии немецких романтиков (например, Людвига Тика), пытавшихся разрушить иллюзию сцены. В харчевне под председательством барышни Смерти пируют двенадцать мертвецов; в дверь стучит тринадцатый гость, и его нехотя впускают. Выясняется, что свободных стаканов нет. Взамен Смерть — далеко не из лучших побуждений — предлагает пришельцу свою собственную голову, в результате чего теряет зрение, путает напитки и умирает сама. Как это нередко бывает у Хлебникова, сюжет отзывается русским символизмом; нечто подобное опробовано и в произведениях других футуристов (Асеев, Петников, Маяковский).

Хлебников, которого многие воспринимают как творца нечленораздельной бессмыслицы и тарабарщины, до конца своих дней пытался сделать историю более внятной, а язык более управляемым. Выше показано, с какой настойчивостью он стремился обнародовать итоги своих изысканий такого рода в коллективных сборниках и самостоятельных изданиях. Одно из них, «Время мера мира» (расширенный вариант статьи из альманаха «Взял»), появилось в 1916 году в Петрограде. В этой книге Хлебников предрекает победу числа над словом и называет своими единомышленниками Лейбница, Новалиса, Пифагора и Эхнатона. Впрочем, он допускает, что, будучи устарелым орудием мысли, слово всё же останется для искусств. Хлебников разрывался между языком и математикой; безусловно, он предпочёл бы открыть законы времени, нежели остаться в анналах поэзии.

До войны и на всём её протяжении Хлебников обработал громадный массив числовых данных и просил друзей помогать ему в этом. Мне нужны книги, где цифры,34![]()

![]()

![]()

Для специалиста и математические изыскания Хлебникова, и его лингвистические теории в равной степени неприемлемы, но это — краеугольные камни хлебниковской поэзии, достойные хотя бы поэтому самого пристального внимания. К тому же они восхитительны сами по себе и отнюдь не лишены должного владения предметом, как это может показаться на первый взгляд. Хлебников, например, был убеждён в том, что звучание слова теснейшим образом связано с его смыслом. Такого рода “магические” воззрения в ходу исстари, есть они и у авторов XX века; но верный себе поэт жаждет конкретики. Исходя из аксиомы о том, что первый согласный звук в корне слова выражает определённое понятие, он постепенно (в статьях, написанных в 1915 и 1916 годах) выявил эти понятия для всех согласных букв русского алфавита. Обнаружив, например, что в различных русских говорах и родственных языках около сорока слов, обозначающих жилище, начинаются с буквы Х, он заключает из этого, что она означает преграду, предохраняющую внутреннее содержание от внешних воздействий. Точно так же русская буква Ч означает у него оболочку (чаша, чулок и т.д.). Поясняя смысл буквы Л, Хлебников пишет стихотворение из слов, которые с неё начинаются. Как это ни удивительно, все они означают движение по вертикали, переходящее в движение по горизонтальной поверхности. Исходя из того, что отдельные согласные обозначают некие понятия и, следовательно, являются своеобразным праязыком, Хлебников делает вывод: язык есть носитель сокровенной мудрости, которую вполне можно выявить. Когда-то язык был единым, и дикарь понимал дикаря;37![]()

![]()

Хлебниковский утопизм проявился ещё в одном его начинании: весной 1914 года поэт приступил к созданию общества, в которое должны были войти лучшие люди современности, и назвал его правительством Земного шара. Суть задумки в том, что это государство времени будет главенствовать над государством пространства, диктуя свои законы. Первым идею поддержал Петников и оставался верным ей даже в 30-е годы. В феврале 1916 года Хлебников вместе с Петниковым учредил в Москве Общество 317 Председателей Земного шара, среди которых должен был оказаться Герберт Уэллс. Когда в августе-сентябре того же года Хлебников получил месячный отпуск, он отправился в Харьков, где в это время находились Асеев и Петников; решено было начать выпуск периодического издания. Именно тогда и был опубликован составленный Хлебниковым манифест «Труба марсиан». Кроме автора, Петникова и Асеева, манифест подписала свояченица последнего Мария Синякова; имя погибшего два года назад Божидара поставили заочно. Скорее это не литературный манифест, а двоякого рода воззвание к человечеству: время пора признать четвёртым измерением, а молодёжи следует приступить к постройке своего собственного государства. Подобные декларации всемирного масштаба стали обычным делом в период обеих революций и какое-то время спустя. Одна из ударных фраз «Трубы марсиан» замаскирована от цензуры: вместо Ведь мы боги напечатано Ведь мы босы. (Ошибка в согласной.) Впечатляет и высказывание Хлебникова о делении человечества на изобретателей и приобретателей. Первые являются особой, вневременнóй породой людей, вторые — те, кто утонул в законы семьи и законы торга, имея одну речь: „ем”. Будущее описывается как время, где зачеловек в переднике плотника пилит на доски и как токарь обращается со своим завтра.

Хлебниковский утопизм проявился ещё в одном его начинании: весной 1914 года поэт приступил к созданию общества, в которое должны были войти лучшие люди современности, и назвал его правительством Земного шара. Суть задумки в том, что это государство времени будет главенствовать над государством пространства, диктуя свои законы. Первым идею поддержал Петников и оставался верным ей даже в 30-е годы. В феврале 1916 года Хлебников вместе с Петниковым учредил в Москве Общество 317 Председателей Земного шара, среди которых должен был оказаться Герберт Уэллс. Когда в августе-сентябре того же года Хлебников получил месячный отпуск, он отправился в Харьков, где в это время находились Асеев и Петников; решено было начать выпуск периодического издания. Именно тогда и был опубликован составленный Хлебниковым манифест «Труба марсиан». Кроме автора, Петникова и Асеева, манифест подписала свояченица последнего Мария Синякова; имя погибшего два года назад Божидара поставили заочно. Скорее это не литературный манифест, а двоякого рода воззвание к человечеству: время пора признать четвёртым измерением, а молодёжи следует приступить к постройке своего собственного государства. Подобные декларации всемирного масштаба стали обычным делом в период обеих революций и какое-то время спустя. Одна из ударных фраз «Трубы марсиан» замаскирована от цензуры: вместо Ведь мы боги напечатано Ведь мы босы. (Ошибка в согласной.) Впечатляет и высказывание Хлебникова о делении человечества на изобретателей и приобретателей. Первые являются особой, вневременнóй породой людей, вторые — те, кто утонул в законы семьи и законы торга, имея одну речь: „ем”. Будущее описывается как время, где зачеловек в переднике плотника пилит на доски и как токарь обращается со своим завтра.

В конце 1916 года та же группа (без Синяковой) выпустила в Харькове первый номер альманаха «Временник» (на титуле значится «Москва, 1917»). Эта тоненькая (6 страниц) книжечка содержит стихи и две лингвистические статьи Хлебникова, а также произведения Петникова, Асеева и Божидара. Большинство материалов можно с уверенностью назвать “марсианскими”, ибо таковые полны рассуждений о времени и картинами грядущего. Асеев подражает Хлебникову в квази-филологической статье, толкуя о роли приставок. Узнай лингвисты, чтó именно Асеев понимает под приставками, они бы высоко вскинули брови. Очень интересно послание Хлебникова двум японцам. Эти молодые люди обратились в российскую газету с просьбой наладить их переписку со сверстниками. Письмо не только соответствовало мечте Хлебникова населить молодёжью государство времени, но и показалось ему поводом для созыва Азийского съезда: Я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском. Хлебников перечисляет тринадцать пунктов повестки дня такого съезда, они вторят «Трубе марсиан». Среди прочих отметим строительство круго-Гималайской железной дороги и разведение хищных зверей, чтобы бороться с обращением людей в кроликов. «Временник» заканчивается обзором литературных новинок и книжными рецензиями. Следующие три номера «Временника» с похожим содержанием вышли в 1917 и 1918 годах, причём издателем последнего был Василиск Гнедов, который вновь ненадолго появился, а затем окончательно исчез из литературы.

Выпуск «Временника» и «Трубы марсиан» лишь формально свидетельствует о деятельности группы «Лирень»: налицо раскол «Гилеи» на группу Бурлюка — примитивистскую, ориентированную на живопись и склонную шокировать буржуазию — и утопически, с упором на язык настроенную группу Хлебникова, где гуру окружали молодые поэты, никогда не принадлежавшие к «Гилее».

Упомянем ещё одного ученика Хлебникова (в дореволюционных футуристских изданиях он не печатался) — Дмитрия Васильевича Петровского (1892–1955). Петровский познакомился с Хлебниковым в 1916 году, жил с ним в одной комнате в Москве, встречался в Астрахани, Царицыне, Петрограде и Харькове. Он увлекательно описал эти события; в его ранней поэзии лучше многих уловлен дух Хлебникова.39![]()

Младшее поколение футуристов с должным вниманием отнеслось к воззрениям Хлебникова на время, казавшимся кое-кому если не бредом безумца, то завзятым чудачеством; Петровскому, например, приобщение к ним „открывало новое блаженство чувствовать и сознавать себя значащей сложной частью бесконечно сложной формулы космоса”.40![]()

Пять лет, отведённые судьбой Хлебникову при советской власти, оказались для него самыми плодотворными: это пик его творческой зрелости. Поэта по-прежнему волнуют проблемы языка и времени, утопия и Восток, сельская очарованность и славянская мифология, но именно в стихах о революции и гражданской войне он обретает второе дыхание и выказывает редкую прежде у него полноту вживания в современность.41![]()

![]()

В оценке Хлебникова царит разнобой. Некоторые придерживаются мнения, что он идиот, но для многих образованных русских уже не новость: Хлебников был одной из главных фигур поэтического ренессанса в России начала ХХ века. Впрочем, столь обтекаемая формулировка явно недостаточна. Хлебникову надоело таиться в глубине книжного шкафа, он вынуждает вновь и вновь возвращаться к его произведениям, и с каждым разом их ценность в наших глазах возрастает. Вполне возможно, что когда-нибудь историю русской поэзии разделят на ломоносовский, лермонтовский и хлебниковский периоды. Но Хлебников — это не только историческая личность и центр влияния. Наибольшее восхищение он вызывает как художник; это самый оригинальный поэт, которого когда-либо знала Россия; в самой его неровности есть некая система, а его “ошибки” — драгоценные перлы. Поэтическое воображение у Хлебникова невероятное, почти нечеловеческое; читатель не поспевает за ним, выдыхается и отказывается следовать дальше. Поэтический диапазон Хлебникова, будь то идеи, тематика или средства исполнения, колоссален, он затмевает всех современников; даже Маяковский выглядит рядом с ним рутинёром, узким и однообразным. Раскрыть подлинное значение Хлебникова ещё предстоит, и в этом смысле он остаётся футуристом в прямом смысле слова. В одном стихотворении (так случилось, что оно не попало ни в один сборник его произведений) он пророчествует о себе:

ля Владимира Маяковского годы войны оказались временем поразительного поэтического взлёта и впечатляющих достижений. Именно в это время он вошёл в русскую литературу как самостоятельная поэтическая сила и был признан такими авторитетами, как Максим Горький и Александр Блок. К тому же, Маяковский стал профессиональным литератором, сотрудником нескольких газет и журналов. В октябре 1916 года солидное, т.е. не футуристическое, издательство выпустило в свет его первое собрание сочинений (пятую по счёту книгу) «Простое как мычание» тиражом 2 000 экземпляров (предыдущие выходили по 300–600). Короче говоря, Маяковский перестал быть изгоем в русской литературе. Частью своего успеха он, безусловно, обязан Горькому, хотя роль последнего в карьере Маяковского советскими учёными преувеличивается. По своему обыкновению, Горький некоторое время восторгался молодым талантом,44

ля Владимира Маяковского годы войны оказались временем поразительного поэтического взлёта и впечатляющих достижений. Именно в это время он вошёл в русскую литературу как самостоятельная поэтическая сила и был признан такими авторитетами, как Максим Горький и Александр Блок. К тому же, Маяковский стал профессиональным литератором, сотрудником нескольких газет и журналов. В октябре 1916 года солидное, т.е. не футуристическое, издательство выпустило в свет его первое собрание сочинений (пятую по счёту книгу) «Простое как мычание» тиражом 2 000 экземпляров (предыдущие выходили по 300–600). Короче говоря, Маяковский перестал быть изгоем в русской литературе. Частью своего успеха он, безусловно, обязан Горькому, хотя роль последнего в карьере Маяковского советскими учёными преувеличивается. По своему обыкновению, Горький некоторое время восторгался молодым талантом,44Война захватила Маяковского со дня объявления. Он записался добровольцем, но его забраковали как состоящего на учёте в полиции. Пришлось ограничиться патриотическими лозунгами для пропагандистских плакатов и почтовых открыток (например, таким: Germania grandiosa = mania grandiosa). В 1915 году поэт переехал из Москвы в Петроград, где в октябре был призван в армию и определён чертёжником в автомобильную роту; сослуживцами оказались несколько футуристов, в том числе Шкловский и Брик. Поэтическую эволюцию Маяковского обычно излагают как постепенное осознание (иные без всяких на то оснований приписывают благотворное влияние Горькому) того, что война — бойня. Реальная картина, разумеется, много сложнее. Маяковский приветствовал войну как выигрышную для футуриста тему, и незамедлительно принялся этот Клондайк разрабатывать. Война у него то гигиена мира (отнюдь не случайное совпадение с проповедью Маринетти), то людоедка. Никакого развития от первоначального воззрения к последующему нет, они мирно уживаются: отличный предлог для повышенного тона и неистовых гипербол в обоих случаях. Изнанка войны взвинчивает сентиментальность Маяковского до истерики; вряд ли разумно искать в такого рода сочинениях идеологическую подоплёку. 13 июня 1916 года в записной книжке Блока помечено:

Как бы то ни было, Маяковский счёл войну вызовом художнику, а непочатые закрома куда более разнообразных, действенных и современных тем и средств, чем эксплуатируемый прежде город, принялся опустошать.

В Москве он некоторое время сотрудничал в ежедневной газете «Новь», для которой написал более дюжины статей о поэзии и искусстве (ноябрь 1914 года). В них несколько ясных и чётких, но едва ли не взаимоисключающих положений. По мнению Маяковского, традиционная (реалистическая и символистская) литература не сумела ответить на брошенный войной вызов, ибо слишком условна, женственна и не вполне русская. С другой стороны, война засвидетельствовала правоту отечественного авангарда:

В Петрограде перед Маяковским открылась ещё одна дверь: один из ведущих юмористических еженедельников «Новый Сатирикон» стал регулярно печатать его стихи. Редактором журнала был популярный писатель-сатирик Аркадий Аверченко, язвительно упомянутый в манифесте той же «Пощёчины», так что сотрудничество с ним выглядит своего рода Каноссой. Журнал оказался для поэта великолепной школой сатиры; эти навыки он со временем приумножит. От сатиры до гротеска рукой подать; и без того обжигающий образ неприкаянного поэта в огромном городе, безразличие которого сродни пожиранию, доводится Маяковским этим приёмом до белого каления; в других стихотворениях он заставляет читателя вспомнить знаменитые гоголевские „свиные рыла”. Пожалуй, лучшая вещь подобного рода — о дирижёре оркестра в ресторане, который, перед тем как покончить с собой, буквально избивает музыкой жующую публику. Одна из лирических жемчужин этого периода — очередное признание Маяковского в одиночестве — стихотворение «Скрипка и немного нервно». Поэт вдруг осознаёт, что он и скрипка сродни („Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею!”), и предлагает ей руку и сердце.

Любовная тема в своё время помогла Маяковскому найти себя как поэта; сейчас он вновь и вновь к ней обращается. Маринетти, разумеется, этого бы не одобрил: половая истома футуристу не к лицу; да и в отечественной футуристской поэзии она не в чести, разве что Асеев, Каменский и Пастернак этим грешили. Но и здесь Маяковский на особицу: он ставит любовные неудачи (в реальной жизни он их практически не знал) на поток. Такого рода лирика преобладает в трёх из четырёх крупных поэм, написанных им во время войны. Самая известная — тетраптих «Облако в штанах», где в самом названии (нежность и грубая приземлённость) иронии хоть отбавляй. Поэма была благосклонно принята читателем, хотя издана (Осипом Бриком в сентябре 1915 года) в изуродованном, словно на потеху, виде: без малого шесть страниц цензурных отточий. Три года спустя Маяковский объяснил деление поэмы на четыре части четырьмя воззваниями: долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию. Независимо от того, так ли это в действительности, сомневаться не приходится: «Облако в штанах» — начало нового, более глубокого в эмоциональном и интеллектуальном плане Маяковского (не заметить многочисленные связи «Облака» с ранней трагедией «Владимир Маяковский», впрочем, нельзя). Первая, целиком о любви, часть поэмы — подлинный триумф Маяковского: с зачина, подобного ударам гонга, и до заключительной сцены пожара сердца — ни одного лишнего слова. Напряжение лирического героя, ожидающего возлюбленную в номере гостиницы, невыносимо: жар его лба плавит оконное стекло, он всматривается в дождливую городскую ночь; наконец она приходит, и двери гостиницы лязгают, словно зубы. В сущности, во всех трёх поэмах Маяковского о любви трагические ситуации на одну колодку: девушка выходит замуж (остаётся с ним, уходит к нему) за того, кто лучше её обеспечит. Но у Маяковского внешние причины трагедии (обиженный юнец, только и всего) — не в счёт; важны лишь сила и размах их передачи. Кипяток любви клокочет и под занавес: в четвёртой части поэмы лирический герой просит тела — как просят христиане — „хлеб наш насущный даждь нам днесь” — у другой.48![]()

Если первая и последняя части «Облака в штанах» прозрачны и просты, то две промежуточные, идеологические, сбивчивы, противоречивы и довольно невнятны. Кажется, Маяковскому проще вывернуть себя в „одни сплошные губы”, чем отважиться на проповедь. Он принимает позу то пророка-нигилиста, то „крикогубого Заратустры”, то „тринадцатого апостола” (первоначальное название поэмы, запрещённое цензурой). Самый внятный (поэтому, вероятно, и чаще других цитируемый) отрывок — тот, где брошенная струсившими поэтами „улица корчится безъязыкая”. А ведь уличные прохожие — „студенты, проститутки, подрядчики” и прочие „каторжане города-лепрозория” — заслуживают новой поэзии, где „шум фабрики и лаборатории” сочетался бы с тем, что волнует человека напрямую и безотлагательно („Я знаю — гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте!”). Поэты отнюдь этому не соответствуют, ибо привыкли воспевать „и барышню, и цветочек под росами”. В качестве образчика приводится „чирикающий, как перепел” Игорь-Северянин, чьей популярности Маяковский — тот самый Маяковский, уверяющий, что настало время „кастетом кроиться миру в черепе” — страшно завидовал. Обличая современность (в азарте он заходит, пожалуй, слишком далеко: называет успешное в любом смысле турне 1913–1914 годов „Голгофами аудиторий”), поэт предсказывает, что „в терновом венце революций грядет шестнадцатый год”, и путь ему он желает осветить своей окровавленной, подобной растоптанному знамени душой. Вокруг этого пророчества было много шума — люди забыли, что ещё в 1912 году Хлебников предсказал революцию более точно. К тому же у Маяковского социальных признаков таковой нет, это разгул анархии („Выньте, гулящие, руки из брюк — берите камень, нож или бомбу”), и только. Впрочем, идеологическая подоплёка поэмы обнаруживается не столько бунтарскими призывами, сколько политической окраской метафор: облака сравниваются с бастующими рабочими, небо кривится гримасой Бисмарка, закат краснеет, как «Марсельеза», ночь черна, как Азеф. Образы ошеломляют читателя и остаются в его памяти, даже если забыт контекст: двенадцатый час ночи падает, как голова казнённого; каждое слово выбрасывается изо рта поэта, как голая проститутка из горящего публичного дома; нервы спрыгивают с кровати и отбивают чечётку; в качестве монокля поэт вставляет солнце и, как мопса, ведёт на цепочке Наполеона.

В поэме «Флейта-позвоночник», изданной в феврале 1916 года, ничего похожего на проповедь нет: это преимущественно рассказ о трагической любви. Смысл названия раскрывается в строках: „Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике”. Любопытно, что поэзия Маяковского, напоминающая обычно соло на тромбоне в сопровождении ударных, отнюдь не чужда „нежной” флейты и скрипки. Сначала поэт дал поэме название «Стихи ей», имея в виду Лилю, жену Осипа Брика, которая почти до самой смерти поэта была его музой, а в быту — до некоторой степени и женой. Лиля Брик на сорок лет пережила Маяковского и всю жизнь пропагандировала его творчество. Во времена «Флейты-позвоночника» это была кареглазая женщина, „большеголовая, красивая, рыжая, лёгкая”;49![]()

![]()

«Флейта-позвоночник» по объёму в два раза меньше «Облака в штанах», но, пожалуй, во столько же раз сильнее. Маяковскому удалось, казалось бы, невозможное: на протяжении трёхсот строк он издаёт душераздирающий любовный стон, и это не надоедает. Любовь здесь — ад, пытка; поэма полна безумием, отчаянием и смертью. Мысли поэта — сгустки запёкшейся крови, он хочет раздробить голову о мостовую и, как чашу вина, подъемлет свой наполненный стихами череп.51![]()

![]()

Радикальную перемену в его творчестве являет огромная пятичастная поэма «Война и мир»; работа над ней продолжалась весь 1916 год, но издать удалось только после революции. Новая по тематике, поэма напоминает другие крупные произведения поэта военных лет и уровнем громкости, и чрезмерностью уподоблений; при этом Маяковскому удаётся выдержать взвинченный тон от начала до конца, не наскучивая. Как и прежде, имеется пролог и посвящение. В прологе глашатаем грядущего выступает сам поэт. Посвящена поэма всё той же Лиле; Маяковский патетически умоляет возлюбленную о сострадании: призвали в армию, могут убить на войне. Принципиальная новизна поэмы в том, что личная жизнь автора (кроме вводной части) остаётся за кадром. Он здесь “объективен”, то есть занят окружающим, а не самим собой, что, разумеется, не исключает повышенной эмоциональности повествования. Как раз наоборот, ораторские приёмы в избытке: возгласы, сильные выражения, нагнетание звукового давления, пространственно разнесённая рифма. Собственным переживаниям здесь придана скорее риторическая, чем личностная окраска. Для разнообразия Маяковский прибегает к опробованным футуристами типографским приёмам: использует прописные буквы, растягивает гласные в словах, чаще, чем обычно, дробит строки, вводит музыкальные отрывки в нотной записи (церковные песнопения, аргентинское танго «Еl Choclo», барабанную дробь).

Композиция «Войны и мира» предельно проста: в каждой из пяти частей решается вполне определённая задача. Зачин — гротескная картина обжорства, пьянства и похоти предвоенного человечества, в душе которого „вьётся рубль”. Здесь сведены воедино и усилены мотивы поэзии Маяковского из «Нового Сатирикона»; завершает картину зрелище смены дня и ночи, представленные символами грязи и разврата. Поэт даёт понять, что война как „гигиена мира” неизбежна:

Поразительный эпизод «Войны и мира» — начало третьей части, где поэт приглашает Нерона полюбоваться Первой мировой войной, словно схваткой гладиаторов, а напряжение перед началом военных действий сравнивает с совокуплением. Далее настроение меняется: от ожидания с перехваченным дыханием — к отчаянию, охватывающему поэта при виде бесконечного кровопролития. По своему обыкновению, Маяковский насмехается над “миром иным”: душе убитого солдата не удаётся встретить богов — напуганные войной, они бежали. В четвёртой части мы застаём поэта бьющим себя в грудь с надрывом, Достоевскому и не снившимся. Маяковский берёт на себя все мерзости человечества, однако надеется, что далёкие потомки окажутся милосерднее самого Бога. И точно: светлое будущее, вплоть до всеобщего воскресения, наступает. Из могил встают и обрастают мясом кости, находят хозяев оторванные головы и конечности. Всюду покой и благоденствие: пушки мирно щиплют на лужайке траву, цари-задиры гуляют под присмотром нянь, Каин играет в шашки с Христом. Поэма заканчивается апофеозом, наподобие „Слава! Слава!” в финале некоторых русских опер. Впрочем, на смену безоглядному футуристскому приятию войны приходит отнюдь не дряблый пацифизм: у людей будущего в каждом юноше порох Маринетти.

Причислять поэму Маяковского «Человек» к его дореволюционным произведениям или нет — вопрос достаточно спорный. Автор приступил к ней в 1916 году, но последнюю точку в резюме капитализма ставит плакатный образ „другого человека” в качестве Повелителя Всего, вполне советский. В поэме вновь говорится о „несгорающем костре немыслимой любви”; читатель встречает старых знакомых: уитменовское самопрославление, умысел самоубийства, издевательское изображение жизни в раю как „зализанной глади” на фоне ангельских голосов, поющих „La donna è mobile”. По старой привычке, религиозная образность никакого отношения к Богу не имеет, её целиком и полностью присваивает поэт (собственно говоря, история Человека пародирует жизнь Иисуса). Поэма не получила широкого признания, но в 1918 году Маяковский читал её перед литературной элитой и произвёл на собравшихся самое сильное впечатление. Для Пастернака она была „вещью необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности”,53![]()

В его творческой манере удивительным образом слиты простота и сложность: “первобытные” эмоции усложняются самопародией, конфликтом лирического и антилирического (Якобсон), духом игры. Маяковский принадлежит к числу ярчайших явлений русской литературы; его голос без труда узнаётся не только по рифмам, ритму и знаменитой “лесенке”, но и по интонации. Из особенностей Маяковского две можно считать главными. С психологической точки зрения, это безудержное стремление к крайностям. Отсюда гиперболы, космический масштаб, видения будущего, привычка посещать небеса и преисподнюю (в знакомстве с топографией и обитателями оных Маяковскому не уступит разве что Сведенборг), коммунизм, склонность к “непоэтическому”. С формальной точки зрения, ключ к манере Маяковского — асимметрия. Она-то и объясняет графику строк, систему рифм и лексические диссонансы. Одних раздражает скудость мировоззрения поэта, его психологическая и духовная незрелость; других отталкивает низменность кое-каких выражений и кричащие краски. И всё-таки Маяковский родился поэтом. Он создал свою поэтическую вселенную и собственную поэтику. Более того — обладал высочайшей степени поэтическим интеллектом: умел дать неповторимое словесное выражение всему, за что ни брался — будь то любовь к Лиле или к Ленину, реклама детских сосок или похабный экспромт. Поговаривают, что рифмованные газетные передовицы убили в Маяковском поэта: не верьте.

Послереволюционное творчество Маяковского слишком богато для того, чтобы говорить о нём в кратком обзоре, но практически все его жанры (даже агитки) восходят к дореволюционной поре. При большевиках он упростил синтаксис и язык, но это была не сдача позиций, а признак зрелости. У позднего Маяковского есть достойные отдельного разговора вещи, в первую очередь поэма «Про это» и пьесы.

Когда в феврале 1917 года в России произошла демократическая революция, Маяковский заговорил об искусстве, свободном от указок свыше; после захвата власти большевиками ратовал за подчинение искусства политике. Былая взвинченность сошла на нет, истерику сменили благодушие и умиротворённость. Отныне он не изгой и не бунтарь, а проводник единственно верного курса. Брошенный на произвол судьбы ребёнок в Маяковском постоянно нуждался в няньке (будь то Бурлюк, Лиля Брик или коммунистическая партия), которая водила бы его за руку. Нельзя сказать, что после революции он вообще не знал проблем: коммунизм футуристского пошиба едва ли нравился Ленину, человеку с мещанскими вкусами (он терпеть не мог стихи Маяковского; к счастью, того это мало беспокоило). Маяковского то и дело заушали критики-коммунисты. Во время гражданской войны он рисовал агитационные плакаты, затем возглавил футуристскую группу ЛЕФ, много сочинял и ездил за границу. Весьма неожиданный и печальный случай произошёл во время его поездки в Париж, где он влюбился в девушку-белоэмигрантку. Она отказалась следовать за ним в Советскую Россию; ему не выдали визу для нового свидания. Возможно, это послужило причиной (пусть и не единственной) его самоубийства, потрясшего Россию в 1930 году.

В 1935 году десять слов сталинской похвалы упрочили репутацию Маяковского больше, чем все тринадцать томов его собрания сочинений. Вот почему в России памятников Маяковскому больше, чем Гарибальди в Италии. С политической точки зрения, признание поэта Сталиным (которому вряд ли нравились его стихи) было гениальным ходом: в то самое время как вождь направил советскую литературу в русло социалистического реализма (т.е. невесть куда), видная фигура Маяковского сняла все вопросы относительно советской поэзии 30-х и и последующих лет. Поэтическая мощь Маяковского заставила читателей забыть о толпе ничтожеств вокруг него. Сам того не желая, Сталин оказал русскому авангарду громадную услугу: “правоверное” истолкование поэзии Маяковского противостоять её взрывной силе уже не могло. Сейчас эта сила иссякла: Маяковский превратился в классика с книжной полки, в пережиток прошлого. И хотя многие молодые поэты высоко его ценят, массовый читатель едва ли “понимает”. Сталинская оценка, разумеется, заставила учёную братию увеличить выработку — но лишь в плане количества: за последние тридцать пять лет о бедном поэте написали горы макулатуры. Однако природа не терпит пустоты: в России отличились математики (изучение метрики Маяковского средствами кибернетики), а лучшие критические разборы написаны за рубежом (Якобсон, Стальбергер).

Футуризм Маяковского до сих пор не даёт советским учёным покоя; они объявляют его то ошибкой молодости, то чуждым влиянием, которому он успешно противостоял, хотя любому непредубеждённому человеку ясно, что Маяковский — классический пример футуриста как до революции, так и после. Сам поэт всю свою жизнь считал себя футуристом54![]()

Будучи одним из вождей футуристского движения, Маяковский разительно отличался от Хлебникова. Хлебников указывал способы решения поэтических задач; Маяковский (каждый раз по-своему) решал их, ибо, как ни странно, был художником в полном смысле этого слова, то есть испытывал потребность доводить всё, что делает, до конца. Увы, именно эта особенность ослабила влияние Маяковского и не позволила ему даже после обожествления превратиться в мэтра; Маяковскому легко подражать, но следовать за ним практически невозможно. И ещё одно различие между двумя поэтами: Маяковский был вассалом, Хлебников — королём.

се трое братьев Бурлюков, кто раньше, кто позже, выбыли из русского футуризма. Атлетического сложения Владимир, окончив в 1915 году художественную школу, был зачислен в действующую армию, и в 1917 году погиб в бою при Салониках. Получивший приличное образование Николай служил в армии, потом женился на богатой помещице и, вероятно, погиб от рук красных в 1920 году.55

се трое братьев Бурлюков, кто раньше, кто позже, выбыли из русского футуризма. Атлетического сложения Владимир, окончив в 1915 году художественную школу, был зачислен в действующую армию, и в 1917 году погиб в бою при Салониках. Получивший приличное образование Николай служил в армии, потом женился на богатой помещице и, вероятно, погиб от рук красных в 1920 году.55Голод и анархия в Москве не устраивали Бурлюка, и в апреле 1918 года он вернулся к семье, но к этому времени даже отдалённые районы России познали тяготы гражданской войны. Семья Бурлюков отправилась через Сибирь во Владивосток, причём на протяжении всего пути Бурлюк зарабатывал живописью и лекциями.56![]()

После того как японцы оттеснили большевиков на запад, Третьяков и несколько его друзей перебрались в Читу, продолжая там издательскую деятельность, но Бурлюка с ними уже не было: он уплыл в Японию. Здесь он занимался живописью и устраивал выставки своих картин. В сентябре 1922 года поэт убыл в США. Для Бурлюка Америка обещала стать землёй обетованной: он умел искать меценатов и привлекать к себе внимание. Поэт появлялся на приёмах в цилиндре, пёстром жилете, с серьгой в левом ухе, деревянной ложкой в петлице и нарисованной на щеке птичкой. Он проповедовал меркантильным американцам некий радиофутуризм и писал картины в духе итальянских футуристов. На Америку всё это особого впечатления не произвело. Экономический кризис положил конец большинству начинаний Бурлюка, хотя все эти трудные годы он упорно продолжал заниматься живописью, сотрудничая одновременно с просоветской нью-йоркской газетой «Русский голос». Во время своей знаменитой поездки в Америку в 1925 году с ним встречался Маяковский. В 1930 году Бурлюк получил американское гражданство. Финансового благополучия он достиг только после окончания Второй мировой войны, когда купил себе дом в Хэмптон-Бэйс, Лонг-Айленд (зимой он уезжал во Флориду). Бурлюк путешествовал по всему свету, всюду выставлял свои работы и однажды с гордостью заметил, что продал 16 тысяч картин. В 1956 году он получил приглашение посетить СССР, причём все расходы оплатила принимающая сторона; незадолго до смерти он снова побывал на родине.

Занятий литературой Бурлюк отнюдь не забросил. В 1923 году он передал одному знакомому писателю деньги на издание в Берлине своего стихотворного сборника «Беременный мужчина», но тот употребил их на переезд в Россию. В Нью-Йорке Бурлюк вступил в литературное содружество «Hammer and Sickle» («Молот и серп»), объединявшее около сорока симпатизирующих Советскому Союзу поэтов, прозаиков и художников. В 1924 году был издан коллективный сборник «Свирель Собвея» с невероятно слабыми стихами, по большей части выражавших отвращение его участников к Нью-Йорку и страх перед ним. Авангардистски настроенные члены «Hammer and Sickle» в том же году организовали недолго просуществовавшую группу «Американский ЛЕФ» и с августа по октябрь 1924 года выпустили три номера журнала «Китоврас», названного так в честь издательства Каменского (см. ниже). В «Китоврасе» опубликовали около двадцати авторов; издавал его некто В. Воронцовский, числившийся поэтом и теоретиком. Бурлюк писал для «Китовраса» стихи и теоретические статьи, в которых своим старым футуристским идеям антиэстетизма, урбанизма и “чистой формы” придавал коммунистический уклон.57![]()

Разочаровавшись в деятельности «Американского ЛЕФа», Бурлюк затеял в 1924 году собственное издательство — сначала под своим именем, затем под именем жены Марии. Он выпустил несколько книг и брошюр, посвящённых проблемам искусства («Руссискусство Америке», 1928; «American Art of Tomorrow», 1929), небольшую монографию о художнике Николае Рерихе («Рерих», 1929). Издавал Бурлюк и прозу, написанную по сибирским и японским впечатлениям. Его проза многословна, неряшлива и неинтересна, таланта в ней не чувствуется. Это «Восхождение на Фудзи-сан» (1926), «Морская повесть» (1927), «По Тихому океану» (1927), «Ошима» (1927), «Новеллы» (1929). Последняя книга написана, скорее всего, не самим Бурлюком, а его женой. Американские поэтические сборники Бурлюка включают в себя как стихи, сочинённые за океаном, так и те, что он написал (и даже опубликовал) до эмиграции; нередко он иллюстрирует их собственноручно. В 1932 году Бурлюк издал антологию «Красная стрела» с воспоминаниями о Маяковском и большой подборкой стихов русских поэтов. Его первый американский сборник называется «Д. Бурлюк пожимает руку Вульворту Бильдингу» (1924) и знаменует 25-ю годовщину художественной деятельности автора (Бурлюк очень любил отмечать такого рода события). Здесь он опубликовал самое первое своё стихотворение, за ним следует «Маруся-сан» (1925) — имя жены на японский манер. Далее идут стихи, сочинённые в Сибири, Японии (одно в жанре хайку) и Нью-Йорке; некоторые, как это ни странно — в эго-футуристском духе. В книге «Десятый Октябрь» (1928) напечатана поэма, славящая годовщину победы большевизма и повествующая о революционных событиях. Сначала Бурлюк написал её в виде кантаты с хорами, сольными партиями и даже речами, затем переделал в своеобразный киносценарий. Вслед за ней помещена статья о поэтах, которые печатно предсказывали революцию. В небольшой книге с поэмами «Толстой» и «Горький» (1929) Бурлюк изо всех сил старается убедить советское правительство в своей лояльности.

Самая амбициозная из книг Бурлюка «Энтелехизм» издана в 1930 году, к двадцатилетию футуризма. В её теоретическом разделе Бурлюк, никогда не упускавший возможности подчеркнуть, что является “отцом российского футуризма”, делает запоздалую попытку внести в идеологию движения нечто новое. Заодно книга содержит и заявку на лидерство в советской литературе, где, по наивному убеждению Бурлюка, футуризм по-прежнему правит бал. Желая, вероятно, модернизировать и углубить футуристскую доктрину 1912 года, Бурлюк цитирует и комментирует сочинения самых разных философов и учёных (включая Павлова). В результате получилось нечто весьма противоречивое, путаное, а порой и просто безграмотное. Определения энтелехизму в книге так и не дано. Единственное, что в ней более или менее понятно, это интерес Бурлюка к „звучанию слов в обратном порядке” (добавить что-либо к перевертням Хлебникова весьма непросто) и насыщению стихов одинаковыми звуками (приём не новый даже для Бурлюка). Поэт отослал несколько сотен экземпляров «Энтелехизма» в Россию, и это в то время, когда его семье не хватало на еду; здесь книга впечатления не произвела. Один из его корреспондентов, Игорь Поступальский, исследователь футуризма и автор книги о Бурлюке, честно признался, что трактата не понял.58![]()

В 1932 году Бурлюк издал ещё один юбилейный сборник, «½ века», на этот раз в честь своего пятидесятилетия. Книга интересна наибольшей из прочих подборкой стихов, написанных в Японии;59![]()

Именно с этих пор Бурлюк начал издавать всё, что пишут о нём советские авторы, которым совсем не просто было тогда обсуждать проблемы футуризма. Он выпустил две книги искусствоведа Эриха Голлербаха «Искусство Давида Бурлюка» (1930) и «Поэзия Давида Бурлюка» (1931), книгу Игоря Поступальского «Литературный труд Давида Д. Бурлюка» (1931) и книгу Бенедикта Лившица «Гилея» (1931), которая спустя два года стала первой главой изданных в России воспоминаний «Полутораглазый стрелец».