В.Ф. Марков

1913 году члены группы «Гилея» стали называться кубо-футуристами, оставив, впрочем, за собой и прежнее название. Слово Гилея продолжало появляться на обложках футуристских изданий, иногда вместе с новым именем (до того как стать “кубо-футуристами”, гилейцы порой называли себя „футуристами”). Как сообщается в одной газете,1

1913 году члены группы «Гилея» стали называться кубо-футуристами, оставив, впрочем, за собой и прежнее название. Слово Гилея продолжало появляться на обложках футуристских изданий, иногда вместе с новым именем (до того как стать “кубо-футуристами”, гилейцы порой называли себя „футуристами”). Как сообщается в одной газете,1Ещё труднее выяснить, когда именно к слову футуризм было добавлено кубо-. По мнению некоторых исследователей, гилейцы сделали это сами, чтобы их не путали с эго-футуристами и итальянскими футуристами. Другие считают, что “уточнением” кубо-футуризм обязан прессе, обнаружившей связь между живописью кубистов и идеями московских футуристов.9![]()

![]()

![]()

![]()

Первой книгой, в которой группа официально назвала себя футуристами, оказался сборник «Дохлая луна». Название, скорее всего, придумал Давид Бурлюк, который как раз в это время, подражая французским “проклятым поэтам”, начал смешивать в образах и языке “низкое” и традиционно поэтическое; впоследствии он превратил этот приём в элемент своего стиля. Полное название на обложке таково: «Футуристы. “Гилея”. Дохлая луна», с перечнем авторов. На этот раз в сборнике были представлены все члены группы, кроме Гуро, которая умерла 24 апреля и к тому же никогда не участвовала в мероприятиях, проводимых от имени «Гилеи». Выходные данные книги: «Осень, 1913, Москва», однако напечатали её в Каховке, небольшом южном городке неподалеку от имения, где жила семья Бурлюков, а вышла книга в августе. На титульном листе стоит: «Сборник единственных футуристов мира поэтов “Гилея”». Претензия гилейцев на исключительность, естественно, вызвала негодование у остальных футуристских групп.13![]()

Наибольший интерес в сборнике «Дохлая луна» представляет статья Бенедикта Лившица «Освобождение слова» — первое и последнее его выступление в качестве теоретика группы. Эту статью он начал писать ещё в армии, пытаясь подытожить свои размышления о сущности искусства и набросать программу. После обычных нападок на критиков Лившиц старательно отделяет своё движение от русского символизма, отмечая, что символизм озабочен „чисто идеологическими ценностями” и использует слова для выражения вполне определённых понятий. Эго-футуризм и нарождающийся акмеизм Лившиц называет „эфемерными и пустотелыми”. Затем следует теоретическая часть. Всякое новое направление в искусстве должно начинаться с провозглашения принципа свободы творчества, заявляет Лившиц, но сомневается, можно ли отыскать этот принцип, оставаясь в области взаимоотношений между миром и творческим сознанием поэта. Любой поэт находит в окружающем мире повод для творчества, и его выбор, каким бы свободным он ему ни представлялся, обусловлен подсознанием. Однако истинная свобода обретается перемещением принципа свободы творчества в область автономного слова. „Здесь наша поэзия, конечно, свободна единственно, и впервые для нас безразлично, реалистична ли, натуралистична или фантастична наша поэзия: за исключением своей отправной точки она не поставляет себя ни в какие отношения к миру, не координируется с ним, и все остальные точки её возможного с ним пересечения заранее должны быть признаны незакономерными”. Поэзия попадает в одну компанию с музыкой, свободной с незапамятных времен, и с недавно обретшей свободу живописью, а ведь она давно могла быть свободной „от печальной необходимости выражать логическую связь идей”, используй люди для общения вместо слов что-нибудь другое. Лившиц спешит добавить, что вовсе не собирается отрицать всякий объективный критерий. Делая свой выбор, поэт связан „пластическим родством словесных выражений, их пластической валентностью, словесной фактурой, задачами ритма и музыкальной композиции и, наконец, общими требованиями живописной и музыкальной композиции”. Признавая, что некоторые из перечисленных элементов уже рассматривалось другими, Лившиц, тем не менее, заявляет, что только члены его группы придают им характер исключительности. По словам автора, он и его соратники упраздняют традиционное деление поэзии на эпос, лирику и драму. В конце статьи Лившиц всё-таки допускает, что гилейцы не вполне реализуют объявленные принципы, но тут же добавляет, что и эта статья написана не одними неологизмами. Самое ценное в новом течении для него то, что под новым углом зрения произведения Пушкина и Толстого утрачивают значительную долю своего (отныне незаконного) обаяния. Лившиц не согласен с Брюсовым, который, исследуя русский футуризм,14![]()

Остальная часть «Дохлой луны» предоставлена поэзии. Три стихотворения (кстати, одни из лучших в книге) принадлежат Лившицу; он пытается применить принципы недавно обретшей свободу живописи к поэзии. Особенно ярко это выражено в стихотворении «Тепло». Кручёных представлен двумя стихотворениями, одно из которых — первая в русской поэзии попытка писать одними гласными:

Стихотворение написано гласными «Символа веры»

Маяковский хорошо представлен ранними сочинениями: пять стихотворений и цикл из четырёх стихотворений под названием «Я». Через два месяца цикл «Я» вышел отдельным литографированным оттиском с рисунками двух художников. Поэзия Маяковского — скорее поэзия метафоры и гиперболы, чем неологизма, насыщенная урбанистическими образами и темами. Нигде Маяковский не стоял так близко к итальянской футуристской живописи, как в этих стихотворениях. Как всегда, они у него мощные и громогласные, но, пожалуй, несколько истеричные, исполненные чувства глубочайшего одиночества. В отдельных стихах есть элементы эротики в примитивистском духе («Любовь»), а стихотворение «По эхам города...» интересно как типология звуков большого города — один исследователь усмотрел в нем связь с манифестом Руссоло.15![]()

«Дохлая луна» освещает многие аспекты творчества Хлебникова: «Семеро», мужественная баллада о Гилее, отдалённо напоминающая сочинения А.К. Толстого; стихотворение «Чёрный любир»; стихотворение «Числа», где поэт, вслушиваясь в числа, пытается проникнуть в тайну времени; «Так как мощь мила негуществ...» — одно из любимых стихотворений Лившица, объединяющее усложнённую образность и причудливые неологизмы; в стихотворении «Я нахожу...» проверяются на прочность составные и разноударные рифмы. Четыре страницы заняты словообразованиями от корня люб-, эта вещь называется «Любхо». Более длинные стихотворения Хлебникова представлены «Любовником Юноны», произведением в духе примитивизма с нарочитыми анахронизмами, и «Внучкой Малуши», где современной России ностальгически противопоставлена языческая Русь X века. Есть в книге и драматическое произведение «Госпожа Ленин», в котором Хлебников пытается обнаружить бесконечно-малые художественного слова.16![]()

Бóльшая часть «Дохлой луны» занята произведениями семейства Бурлюков. Николай представлен стихотворениями в обычной своей импрессионистской манере, сочетающей описания природы с ненавязчивой лиричностью. Следует, вероятно, упомянуть стихотворение «Бабочки в колодце».17![]()

![]()

Давид Бурлюк, который вместе с братом Владимиром иллюстрировал книгу, решил дать читателю достойное представление о себе как поэте и напечатал в «Дохлой луне» тридцать стихотворений. Как обычно, они пронумерованы, но расположены в беспорядке. (К слову сказать, в книге используются разные шрифты.) Лучшее из стихотворений, пожалуй, знаменитый гимн обжорству, начинающийся словами: „Каждый молод, молод, молод, / В животе чертовский голод...”, где читателя призывают поедать всё, что ни попадется под руку: камни, траву, сладость, горечь, отраву, пустоту, глубину, высоту, птиц, зверей, чудовищ, рыб, ветер, глину, соль, зыбь... Впрочем, это изобилие в примитивистском духе довольно скоро набивает оскомину, а очертания стихотворения Рембо «Fêites de la faim», которому подражает Бурлюк, угадываются с трудом. Бурлюк вынес в заголовок стихотворения три буквы «и. А. Р.», скорее всего: «Из Артюра Рембо». Остальные его сочинения, как правило, резко контрастируют с этим жизнеутверждающим стихотворением. Мотивы осени, нищеты, отчаяния, болезни, смерти, тюрьмы, усталости преобладают в стихах этого человека, в жизни пышущего здоровьем. Ещё поразительнее то, что поэзия Бурлюка выкроена, в сущности, по старомодным лекалам, несмотря на все его усилия придать им футуристский облик. Приёмы для этого самые разные: антиэстетические темы, образы, заимствованные у французских “проклятых поэтов” (например, Бурлюк называет небо трупом, звёзды — червями, а солнечный закат — плутом). Поэт использует множество технических приёмов, как типографских (курсив, кавычки, скобки), так и синтаксических (иногда опускает знаки препинания). Стоит только Бурлюку употребить какую-нибудь метафорическую парафразу, как он тут же спешит объяснить в подстрочном примечании, что, например, „лей жёлтое вино из синенькой бутылки” означает лунный свет в небе. В некоторых стихотворениях пропущены отдельные звуки, о чём заранее объявляется в названии: «Без Р» или «Без Р и С». Следует обратить внимание на алогизм Бурлюка (который легко спутать с бессмыслицей) и на цепочки образов, возникающих исключительно ради рифмы, на постоянное использование архаических выражений, на гротеск в романтическом духе; и, тем не менее, это совершенно эклектичная поэзия, автор которой воюет с ветряными мельницами эстетики. Подобно Хлебникову и Маяковскому, Бурлюк часто экспериментирует с рифмой, особенно с каламбурной (например, рифмует двусложное слово с двумя образующими его односложными).

Примерно в это же время Давид Бурлюк издал в Херсоне небольшую брошюру (на обложке вновь значится «Москва») с иллюстрациями Владимира Бурлюка и стихотворениями Хлебникова, Николая Бурлюка и своими собственными. Как название книги, так и подбор стихотворений свидетельствуют о том, что Бурлюк продолжает линию антиэстетизма, заявленную в «Дохлой луне». Название брошюры — «Затычка» — говорит само за себя. В четырёх стихотворениях Давида Бурлюка, как обычно, преобладает “шокирующая” образность („подмышки весны”, „сифилитическая пыль” и т.п.). Он, как и раньше, опускает запятые и предлоги, насилует размер и растолковывает метафоры в подстрочных примечаниях. Даже его тишайший брат Николай вставляет несколько “грубых” деталей в свои исключительно благообразные стихи (их в книге три). Хлебников, помимо трёхстраничной сатиры на петербургский «Аполлон», представлен двумя очень короткими стихотворениями, вполне в духе Давида Бурлюка, с такими, например, образами, как земля — прыщ, где-то на щеке у вселенной или бесконечность — мой горшок. Публикация этих стихов ничуть не обрадовала Хлебникова, и он бурно протестовал.19![]()

![]()

В начале сентября 1913 года Матюшин издал ещё один футуристический сборник «Трое», с обложкой и рисунками Казимира Малевича. Троими были: Хлебников, Гуро и Кручёных. Одно из стихотворений Хлебникова в сборнике высмеивает Северянина, другое — великолепный «Хаджи-Тархан» — поэтическая история и география родного города Астрахани. Два его рассказа, написанные строгой и прозрачной прозой, обнаруживают мастерское владение этим жанром. В них Хлебников, как это ни удивительно, оказывается прилежным учеником Пушкина, что особенно заметно в рассказе «Охотник Уса-гали», где в восхитительном описании степняка есть немало точек соприкосновения с пушкинским «Кирджали». Второй рассказ «Николай» — тоже про бежавшего от цивилизации охотника. Николай свободен от железных законов жизни, но по иронии судьбы он, человек природы, занимается ремеслом, природу разрушающим. Стиль рассказа прост, зато композиция весьма не проста: он одновременно чист, как капли воды, и полон тёмных предчувствий, включая смерть и страшный конец героя. Этот рассказ по праву заслуживает место в антологии лучшей русской прозы XX века.

Сборник «Трое» посвящён памяти Елены Гуро. В неподписанном предисловии Матюшин с любовью говорит о своей покойной жене, которая, по его словам, и задумала эту книгу. Он убеждён, что она умерла на пороге „новой весны” (т.е. триумфа нового искусства). „Недалеки, может быть, дни, когда побеждённые призраки трёхмерного пространства и кажущегося каплеобразного времени, и трусливой причинности ‹...› окажутся для всех тем, что они есть, — досадными прутьями клетки, в которой бьётся творческий дух человека”. Матюшин предрекает „новый удивительный мир, в котором даже вещи воскреснут”. Кроме того, он следующим образом пытается ввести Гуро в контекст русского футуризма: есть люди, которые борются за новый мир; другие живут в нём. Душа Гуро была слишком нежна, чтобы ломать, чтобы враждовать с прошлым. Её мало стесняли старые формы, но в молодом напоре “новых” она узнала родственные души. Те, кто думает, что связь Гуро с ними — печальное недоразумение, не понимают ни её, ни футуристов. Заканчивает Матюшин описанием Гуро как „необычайного явления”, символа того, что приближаются новые времена. В сборнике представлены, как обычно, проза и поэзия Гуро; большинство из них перепечатаны в её посмертной книге «Небесные верблюжата». Матюшин включил в сборник самые жизнерадостные миниатюры своей жены, исполненные ожидания весны (как бы в тон своему предисловию), но, несмотря на все эти усилия, она предстаёт совершенно зрелым импрессионистом, даже когда идёт путём чистого звучания (а звучит она почти как Марина Цветаева). Есть здесь и знакомый финский пейзаж, и особое пристрастие к описанию детей и животных, и слова в защиту мечтателей и чудаков. В миниатюре «Скрипка Пикассо» — декадентское понимание творчества этого художника. Самая авангардистская работа Гуро (не включённая в «Небесных верблюжат») — поэма «Финляндия», о том, как шумят на ветру сосны.

Третьим участником сборника был Кручёных, которого, казалось бы, меньше всего следовало ожидать в компании Гуро; в «Гилее», однако, существовали странные союзы, и войти в круг Гуро Кручёных было проще, чем, скажем, Маяковскому или Бурлюкам. Кручёных поместил в книге свои опыты в алогизме, из которых заслуживает упоминания абстрактная проза «Из Сахары в Америку», временами переходящая в верлибр, а лексически — в причудливую смесь современных русских слов, архаизмов, составных слов, слое с пропущенными буквами, украинизмов и неологизмов. Самое интересное сочинение Кручёных в сборнике — статья «Новые пути слова», где он пытается выступить теоретиком группы. Эта статья предвосхищает ряд его брошюр, в которых он призывает к чистому искусству антиэстетического слова более последовательно и открыто, чем его соратники, обрушивается на литературное прошлое и современников и гораздо радикальнее остальных умудряется “эпатировать буржуа”.

Кручёных начинает свою статью атакой на литературных критиков, обвиняет их в пренебрежении проблемами слова как такового и называет паразитами, вурдалаками и гробокопателями. „До нас не было словесного искусства, — продолжает он, — делалось всё, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка”. Кручёных отвергает предшествующую литературу как жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию и психологию, либо как стишки для семейного употребления. Язык превратился в евнуха. Словесное искусство всё ниже падало после былин и «Слова о полку Игореве» и в Пушкине достигло низшей точки. Затем следует позитивная программа Кручёных. Он утверждает, что до сих пор слово было заковано в кандалы, поскольку полностью подчинялось смыслу. Эту ошибку обнаружили футуристы и дали новый, свободный язык — заумный и вселенский. В то время как поэты прошлого шли через мысль к слову, футуристы идут через слово к непосредственному постижению. В добавление к трём единицам психической жизни — ощущению, представлению и понятию — начинает образовываться четвёртая единица — „высшая интуиция”.21![]()

Кручёных напоминает хорошо известные высказывания Фета („О, если б без слова сказаться душой было можно!”) и Тютчева („Мысль изреченная есть ложь”) и видит в них признание поэтов в своём бессилии и ненужности созданного ими. Тем не менее, Кручёных находит в русской истории людей, которые знали “новое слово” и, следовательно, были предтечами футуристов (он тут же спешит добавить: „Мы не являемся подражателями”). Речь идёт о сектантах, которые говорили на “заумном языке” Духа Святого.22![]()

Далее Кручёных подчёркивает значение в искусстве диссонансов и „первобытной грубости”, ссылаясь на африканское искусство и его влияние. Футурист стоит в центре мира, а не за перегородкой, как в философских системах Платона и Канта,23![]()

В завершение статьи Кручёных вступает в полемику с итальянскими футуристами, чьи литературные приёмы кажутся ему детскими („бесконечные ра-та-та ра-та-та”). Он ехидно сравнивает их с героями Метерлинка, который, по словам Кручёных, думал, что сто раз повторенная ‘дверь’ преображается в откровение. Весьма неожиданны обвинения итальянцев в грубости, цинизме и нахальстве, то есть в том, чего русским футуристам (особенно самому Кручёных) хватало с избытком на протяжении всей их истории. При этом Кручёных невозмутимо заявляет: „Мы серьёзны и торжественны, а не разрушительно-грубы ‹...› Мы высокого мнения о своей родине!” Статья заканчивается нападками на символистов, эго-футуристов и реалистов. За ней следует второй опус Кручёных «Заметки об искусстве» — несколько беглых высказываний о литературе вперемешку с выпадами против отдельных писателей и художников. Вот один из них: „Ужасно не люблю бесконечных произведений и больших книг ‹...› Пусть книга будет маленькая, но никакой лжи; всё — своё, этой книге принадлежащее, вплоть до последней кляксы”.

Хотя Кручёных было далеко до Лившица и по одарённости, и по образованности, «Новые пути слова» стали важной вехой в истории русского футуризма. Это был “классический” футуризм, доводивший свои главные принципы до логического завершения. С отвагой недоучки Кручёных брал быка за рога и давал нацеленной на слово поэзии футуризма важное теоретическое обоснование. Среди футуристов он был самым настойчивым ниспровергателем литературы прошлого. Именно в этой статье впервые появилось слово заумь. Идея заумной поэзии, как бы ни воспринимали её критики и сами футуристы, оказалась одним из самых самобытных моментов вероучения футуризма и впоследствии вызвала к жизни целую группу поэтов («41°» в 1918–1919 гг.).

В 1913 году в Москве вышла пятнадцатистраничная брошюра «Слово как таковое», написанная Хлебниковым и Кручёных.24![]()

![]()

1. Чтоб писалось и смотрелось во мгновенье ока! (пенье, плеск, пляска, размётыванье неуклюжих построек, забвение, разучиванье).

(Этим подходом пользуются Хлебников, Кручёных и Гуро).

2. Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной.

(Этот подход характерен для Давида Бурлюка, Маяковского, Николая Бурлюка и Лившица).

Оба метода считаются в равной степени ценными („Что ценнее — ветер или камень? Оба бесценны!”). Далее авторы пишут о значении многократного повторения в стихотворении первой ярко выраженной согласной. Такого рода грубая инструментовка в корне отличается от бескровного благозвучия поэзии дофутуристской эпохи, от бессмысленного „па-па-па, пи-пи-пи, ти-ти-ти”, напоминающего кисель и молоко. Тут же приводится знаменитое «Дыр бул щыл» Кручёных, в котором „больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина”. В прошлом, продолжают авторы, языку предъявлялись следующие требования: ясный, чистый, честный, приятный, но все эти требования больше приложимы к женщине, чем к языку. Обвинения в женственности, направленные против всей русской поэзии от Пушкина до символистов, не раз повторялись русскими футуристами, чем они напоминают своих итальянских соратников. „Язык должен быть, прежде всего, языком и если уж напоминать что-нибудь, то, скорее всего, пилу или отравленную стрелу дикаря”. В этом сравнении слышится голос Хлебникова. Писатели прошлого обвиняются в том, что они слишком много разбирались в человеческой душе, пренебрегая „словом как таковым”, слишком заняты были отделкой и полировкой, тогда как „речетворцы должны бы писать на своих книгах: прочитав, разорви!” Если в сборнике «Трое» Кручёных определял заумное как иррациональное, то здесь он меняет формулировку, смещая центр тяжести на проблемы техники: „Будетляне речетворцы любят пользоваться разрубленными словами, полусловами и их хитрыми сочетаниями (заумный язык)”. Несколько ранее, летом 1913 года, Кручёных напечатал листовку «Декларация слова как такового»,26![]()

В августе 1913 года Кручёных послал эту листовку Хлебникову и получил от него ответ: Я согласен с тем, что ряд аио, еее имеет некоторое значение и содержание.27![]()

1913 год оказался annus mirabilis русского футуризма. В поэзии футуризма возникло, наконец, подлинное качество и разнообразие, один за другим выходили коллективные сборники, готовились к изданию книги отдельных авторов, хотя большинство из них вышло в свет только после 1914 года. В конце 1913 года появились первые драматические произведения футуристов. Пресса писала о футуризме практически ежедневно; это направление всерьёз воспринималось как наследник одряхлевшего символизма. Многочисленные публичные выступления футуристов в Москве, Петербурге и провинции пробудили к нему интерес публики, с удовольствием освещались прессой и породили массу эпигонов и мистификаторов. Большинство этих выступлений были организованы Давидом Бурлюком, прекрасно понимавшим, что одна только теория и тексты не привлекут к себе должного внимания. Значение публичных выступлений стало очевидным после организованных «Бубновым валетом» и «Союзом молодёжи» диспутов, о которых уже упоминалось. В последнем принимал пассивное участие даже такой тихоня, как Хлебников: он сидел на сцене среди футуристов, вставал и кланялся, когда Маяковский читал его стихи или Бурлюк называл в своём докладе русским национальным гением. Когда после семилетней эмиграции вернулся в Россию известный символист Константин Бальмонт, Маяковский встречал поэта на вокзале как член делегации, приветствовавшей его возвращение на родину, а через два дня выступал на обеде в честь Бальмонта, организованном Обществом свободной эстетики. Оба раза Маяковский старался вести себя по отношению к мэтру как можно грубее, а пресса с готовностью сообщала об инцидентах. Но одной разведки боем было явно недостаточно, и с окончанием летнего сезона футуристы отважились на лобовую атаку. Давид Бурлюк убедил Василия Каменского вернуться из своего добровольного изгнания и присоединиться к ним; это был очень тонкий ход: имя и репутация прославленного авиатора Каменского способны были успокоить власти любого города, видевшие в футуристах потенциальных смутьянов. К тому же авиация явно подходила по своему духу к футуризму и делала его более респектабельным.

Каменский не принимал участия в первом объединённом публичном выступлении, состоявшемся 13 октября в Москве в зале Общества любителей художеств. В напечатанных на туалетной бумаге афишах сообщалось, что это „первый в России вечер речетворцев”28![]()

Гилейцы проделали пять таких публичных прогулок. Все билеты на выступление были распроданы в течение часа; оно имело громадный успех, несмотря на то, что проходило не так, как сообщалось в афише: Хлебникова в Москве не было, Давид Бурлюк тоже не смог явиться, и текст его доклада читал Николай Бурлюк.  Тем не менее, аудитория была в восторге и аплодировала даже тогда, когда Маяковский её оскорблял, а Кручёных просил, чтобы его прогнали. Совестливый Лившиц, который читал футуристские стихи, к своему удивлению обнаружил, что все загадочные пункты лекции Маяковского, объявленные в афише, — не что иное, как рекламный трюк, „весёлая чушь”. Маяковский говорил о древних египтянах, гладивших чёрных сухих кошек, вызывая таким образом электрические искры, о водосточных трубах, исполнявших колыбельные, и так далее в том же духе — вся эта белиберда служила апологией урбанизма. Публика проглотила всё; даже когда Кручёных пил чай, сидя на дырявом кресле, ей это понравилось. Вскоре после этого Маяковский читал стихи на открытии кабачка «Розовый фонарь». Чтение окончилось скандалом: стихотворение «Нате!» публика сочла оскорблением в свой адрес.

Тем не менее, аудитория была в восторге и аплодировала даже тогда, когда Маяковский её оскорблял, а Кручёных просил, чтобы его прогнали. Совестливый Лившиц, который читал футуристские стихи, к своему удивлению обнаружил, что все загадочные пункты лекции Маяковского, объявленные в афише, — не что иное, как рекламный трюк, „весёлая чушь”. Маяковский говорил о древних египтянах, гладивших чёрных сухих кошек, вызывая таким образом электрические искры, о водосточных трубах, исполнявших колыбельные, и так далее в том же духе — вся эта белиберда служила апологией урбанизма. Публика проглотила всё; даже когда Кручёных пил чай, сидя на дырявом кресле, ей это понравилось. Вскоре после этого Маяковский читал стихи на открытии кабачка «Розовый фонарь». Чтение окончилось скандалом: стихотворение «Нате!» публика сочла оскорблением в свой адрес.

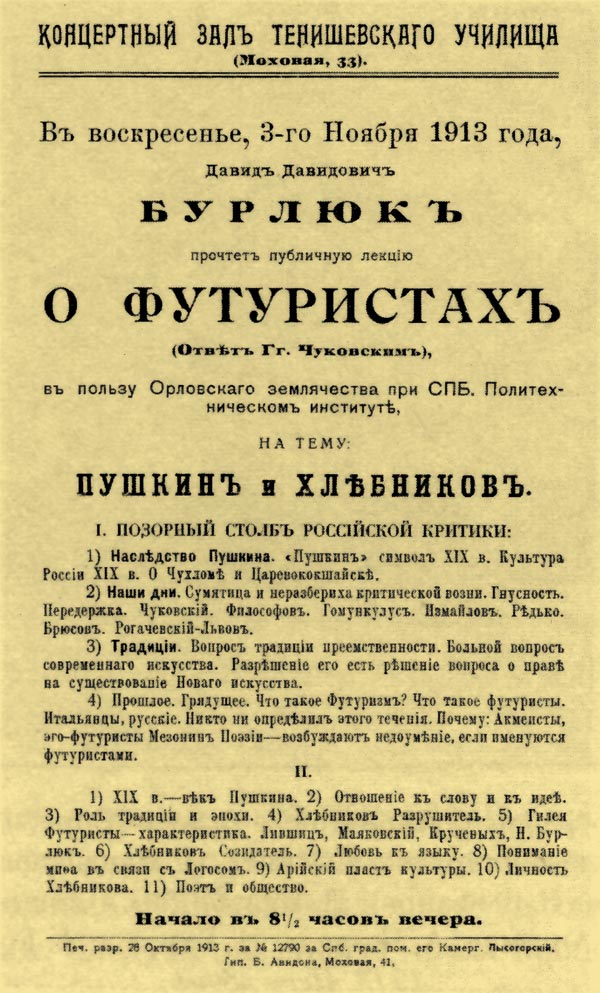

Тем временем известный критик Корней Чуковский зачитывал свой доклад о футуризме в Петербурге и Москве. Иногда после его выступления футуристы устраивали с ним дебаты. Один раз городские власти, разрешив доклад, запретили при этом чтение стихов. Наконец, в ноябре в обеих столицах выступил с лекцией Давид Бурлюк. Её название менялось в зависимости от ситуации (в Петербурге, например, оно имело провокационное название «Пушкин и Хлебников»), но содержание было примерно одинаковым: нападки на критиков, на прошлое и настоящее русской литературы, на „псевдофутуристов” (т.е. эго-футуристов, «Мезонин поэзии» и самого Маринетти) плюс чтение стихов гилейцев. Как сообщает в своих воспоминаниях Лившиц, указанные в афише темы не налагали на лектора никаких обязательств: он импровизировал и вместо того, чтобы читать доклад, принимался спорить с публикой.

11 ноября в московском Политехническом музее состоялось ещё одно хорошо разрекламированное выступление футуристов. Маяковский в своей жёлтой кофте, уже ставшей его визитной карточкой, говорил об урбанизме и художественных достижениях футуристов. Давид Бурлюк выступал в сюртуке, с воротником, обшитым разноцветными лоскутами, в жёлтом жилете с серебряными пуговицами, в цилиндре, с нарисованной на щеке собачкой с поднятым хвостом („знак поэтического чутья”, — заявил он). Бурлюк говорил о новом искусстве, о значении линии, краски и фактуры, о кубизме. Каменский приготовил доклад с весьма подходящим к случаю названием: «Аэропланы и поэзия футуристов». На нём был парижский костюм цвета какао, обшитый золотой парчой, на лбу нарисован аэроплан („знак всемирной динамики”, — объяснил он). Впоследствии Каменский описал этот вечер в своих воспоминаниях. Был поднят вопрос о связи русского футуризма с футуризмом Маринетти и заявлено, что первенство по праву принадлежит русским: Хлебников начал публиковать футуристские произведения в 1908 году, а об итальянском футуризме в России узнали только в 1910. Это не совсем так: 8 марта 1909 года в одной из русских газет появилось сообщение о появлении 20 февраля 1909 года манифеста Маринетти. Тем не менее, первая публикация Хлебникова действительно датируется осенью 1908 года (а начал он писать ещё раньше), хотя можно ещё поспорить, обязательно ли уснащённые неологизмами поэзия и проза являются футуристскими. В чтении принимал участие и Хлебников; на этот раз он сам читал свои стихи, но настолько тихо, что никто его не слышал.

Вечер в Политехническом музее послужил генеральной репетицией первого турне футуристов по городам России,29![]()

Первой остановкой в турне был Харьков, где чтение (14 декабря) прошло с большим успехом. Кстати, футуристы встретили здесь Григория Петникова, который вскоре стал интересным поэтом-футуристом, учеником Хлебникова. После небольшого перерыва они продолжили поездку, сначала без Каменского, по городам Крыма: 7 января — Симферополь, 9 января — Севастополь, 13 января — Керчь. В Крыму к ним присоединился Игорь-Северянин, и Маяковский добавил в свой доклад фразу: „Если есть Давид Бурлюк, значит „стальные грузные чудища” нужнее Онегина, а если пришёл Игорь-Северянин, значит Créme de Violettes глубже Достоевского”.30![]()

После выступлений в Одессе (16 и 19 января) троица отправилась в Кишинёв (21 января), где они наняли полсотни мальчишек бегать по городу и кричать: „Футуристы приехали!” Те, перепутав незнакомое слово, кричали: „Футболисты приехали!” Ко всему прочему местные козы съели футуристские афиши, приклеенные вместо крахмала хлебным клейстером.

Последовали чтения в Николаеве (24 января), где у гастролёров взяли подписку не касаться в своих выступлениях политики и писателей-классиков, и в Киеве (28 и 31 января), где Маяковский, сам того не желая, оскорбил киевского губернатора, и всей троице во избежание ареста пришлось спасаться из театра бегством.31![]()

![]()

Но и после этих неудач они продолжали выступать в разных городах России: 3 марта в Пензе, 8 марта в Самаре,33![]()

![]()

Каменский вспоминал через пять лет:

И уже гораздо позже, имея в виду не только это турне, но и вообще публичные выступления футуристов того времени, Кручёных писал:

Однако большое турне, как выяснилось, имело довольно ограниченный успех: подпортили дело понесённые убытки, слишком пристальное внимание полиции и слабый интерес публики и прессы. Когда в апреле Маяковский приехал в Калугу с двумя лекциями, на вторую собралось чуть больше двадцати человек. Тем не менее, поэты добились главного: стали известны всей России.

В том, что футуристы пользовались успехом в Петербурге и Москве, не было никакого сомнения. Осенью 1913 года и зимой–весной 1914 года о футуризме говорили все. В литературных кругах футуристы стали знаменитыми и, среди прочего, оказались в центре внимания в художественно-артистическом кабаре «Бродячая собака».

В обзоре развития русской поэзии с апреля 1913 по апрель 1914 года Валерий Брюсов писал:

Ходил даже слух о том, что стихи футуристов будет танцевать Айседора Дункан.38![]()

Хотя активность футуристов распространялась на обе столицы, их штаб-квартира находилась в Петербурге. Даже летом, когда практически все участники движения разъезжались по дачам, они жили недалеко от Петербурга, в Куоккале, где у Матюшина и Кульбина имелись свои дачи. Спустя некоторое время они стали собираться у художника-авангардиста Ивана Альбертовича Пуни (1894–1956) и его жены (чья квартира в городе быстро превратилась в футуристский салон). Среди летних обитателей Куоккалы были дружески настроенные к футуристам Н. Евреинов и К. Чуковский.

Отношения футуристов с другими литературными группами поначалу были сравнительно дружескими, по крайней мере, на личном уровне. Несмотря на то, что предводитель акмеистов Николай Гумилёв назвал футуристов „гиенами, следующими за львом”,39![]()

![]()

Находились и другие поэты, которые в это время близко подошли к футуризму. Гилейцы готовы были принять в свои ряды Василиска Гнедова, но тот неожиданно заболел, и ему пришлось уехать на юг. Лившиц намечал ещё одного кандидата, малоизвестного поэта Александра Конге, чьи стихи появились в изданном в Петербурге в 1912 году сборнике «Пленные голоса». По словам Лившица, поэзия Конге носила следы влияния французских поэтов и Хлебникова, но остальные члены группы его кандидатуру не поддержали. В это время Лившиц был тесно связан с авангардистским композитором Артуром Винцентом Лурье (Артур в честь Шопенгауэра, Винцент в честь Ван Гога), мечтавшем начать новую эпоху в музыке.

Некоторые молодые композиторы считали Прокофьева и Стравинского пройденным этапом, в моде была четвертьтоновая музыка (в некотором роде развитие идей Кульбина, высказанных им в 1910 году). Артур Сергеевич Лурье (1892–1966) собирался поделить музыкальные тоны на ещё более мелкие единицы, но, к несчастью, ни на одном инструменте не удавалось взять интервалы меньше одной восьмой тона. Лившиц описывает Лурье как провинциального сноба, который, несмотря на свою тесную связь с футуристами, „из дендизма” футуристом себя не называл. Лурье с гордостью считал себя русским Прателлой. Лившиц плохо разбирался в музыке, но был убеждён, что Прателла пишет манифесты лучше, чем Лурье. Зимой 1913/14 года кубо-футуристы неожиданно получили поддержку в филологических кругах. Виктор Борисович Шкловский (1893–1984), студент Санкт-Петербургского университета, скульптор-любитель, сблизился сначала с Кульбиным, через него — с «Союзом молодёжи» и, наконец, с кубо-футуристами. Членом группы он не стал, но оказался очень полезным союзником. Шкловский заметно поднял престиж футуризма своим докладом в «Бродячей собаке», в котором показал, что футуризм выполняет необходимую работу в соответствии с общими законами эволюции языка. Доклад был опубликован под названием «Воскрешение слова» (Петербург, 1914). Опираясь на идеи великого языковеда Александра Потебни, Шкловский рассуждает об умирании образности слов, в результате чего они превращаются в алгебраические символы, чья „внутренняя форма” носителями языка более не улавливается. Старые формы в искусстве мертвы, утверждает он, поскольку стали привычными, а привычное нас не задевает. Только создание новых форм способно вернуть нам переживание мира и воскресить умершие вещи. Один из способов создания новых форм — искажение слов, как это иногда происходит у людей в минуты сильного душевного волнения. Футуристы как раз и создают новые живые формы, искажая каждый по-своему слова. Создаваемый ими язык труден и непонятен, но именно таким и должен быть язык поэзии. Вероятно, осторожно добавляет Шкловский, не футуристы, а кто-нибудь другой создаст новое искусство, и всё же поэты-будетляне на верном пути. Доклад Шкловского произвёл впечатление не только на слушателей, но и на самих футуристов, и трудно сказать, на кого больше; вряд ли футуристы предполагали, что об их стихах будут говорить, цитируя Аристотеля, со ссылками на поэзию трубадуров и шумерский язык. Некоторые идеи Шкловского, высказанные в этом докладе, легли в основу его знаменитой теории остранения как основы искусства. “Формальная школа” критики и филологии, одним из создателей которой стал Шкловский, сохранила теснейшую связь с русским футуризмом, и доклад Шкловского в «Бродячей собаке» можно считать началом этой связи.

Некоторые молодые композиторы считали Прокофьева и Стравинского пройденным этапом, в моде была четвертьтоновая музыка (в некотором роде развитие идей Кульбина, высказанных им в 1910 году). Артур Сергеевич Лурье (1892–1966) собирался поделить музыкальные тоны на ещё более мелкие единицы, но, к несчастью, ни на одном инструменте не удавалось взять интервалы меньше одной восьмой тона. Лившиц описывает Лурье как провинциального сноба, который, несмотря на свою тесную связь с футуристами, „из дендизма” футуристом себя не называл. Лурье с гордостью считал себя русским Прателлой. Лившиц плохо разбирался в музыке, но был убеждён, что Прателла пишет манифесты лучше, чем Лурье. Зимой 1913/14 года кубо-футуристы неожиданно получили поддержку в филологических кругах. Виктор Борисович Шкловский (1893–1984), студент Санкт-Петербургского университета, скульптор-любитель, сблизился сначала с Кульбиным, через него — с «Союзом молодёжи» и, наконец, с кубо-футуристами. Членом группы он не стал, но оказался очень полезным союзником. Шкловский заметно поднял престиж футуризма своим докладом в «Бродячей собаке», в котором показал, что футуризм выполняет необходимую работу в соответствии с общими законами эволюции языка. Доклад был опубликован под названием «Воскрешение слова» (Петербург, 1914). Опираясь на идеи великого языковеда Александра Потебни, Шкловский рассуждает об умирании образности слов, в результате чего они превращаются в алгебраические символы, чья „внутренняя форма” носителями языка более не улавливается. Старые формы в искусстве мертвы, утверждает он, поскольку стали привычными, а привычное нас не задевает. Только создание новых форм способно вернуть нам переживание мира и воскресить умершие вещи. Один из способов создания новых форм — искажение слов, как это иногда происходит у людей в минуты сильного душевного волнения. Футуристы как раз и создают новые живые формы, искажая каждый по-своему слова. Создаваемый ими язык труден и непонятен, но именно таким и должен быть язык поэзии. Вероятно, осторожно добавляет Шкловский, не футуристы, а кто-нибудь другой создаст новое искусство, и всё же поэты-будетляне на верном пути. Доклад Шкловского произвёл впечатление не только на слушателей, но и на самих футуристов, и трудно сказать, на кого больше; вряд ли футуристы предполагали, что об их стихах будут говорить, цитируя Аристотеля, со ссылками на поэзию трубадуров и шумерский язык. Некоторые идеи Шкловского, высказанные в этом докладе, легли в основу его знаменитой теории остранения как основы искусства. “Формальная школа” критики и филологии, одним из создателей которой стал Шкловский, сохранила теснейшую связь с русским футуризмом, и доклад Шкловского в «Бродячей собаке» можно считать началом этой связи.

Конец 1913 года ознаменовался выдающимся предприятием футуризма в области театрального искусства. Началось всё в июле в Усикирко, дачном поселке в Финляндии, где собралась группа футуристов, громко назвавшая своё собрание «Первым Всероссийским съездом баячей будущего». Вскоре в петербургской прессе появилась „декларация”41![]()

![]()

![]()

![]()

В петербургском театре «Луна-парк» при поддержке «Союза молодёжи» были показаны две пьесы футуристов: трагедия Маяковского «Владимир Маяковский» (2 и 4 декабря) и опера Кручёных «Победа над солнцем» (3 и 5 декабря). Оба спектакля стали сенсацией сезона, зал, несмотря на непомерные цены, был переполнен. Маяковский был не только режиссёром своей трагедии, но и исполнял заглавную роль, остальные роли играли студенты университета, с которыми он репетировал лично, не желая иметь дело с профессиональными актёрами.

Трагедия «Владимир Маяковский» состоит из двух действий с прологом и эпилогом. В прологе Маяковский выходит на сцену как „быть может, последний поэт” в экспрессионистически искажённом трагическом городе. Спокойный, насмешливый и бесстрашный, он объявляет о своей ненависти к дневным лучам (что напоминает излюбленную тему символиста Фёдора Сологуба) и обещает открыть „словами простыми, как мычанье, наши новые души”, принести людям жизнеутверждающее счастье („у вас вырастут губы для огромных поцелуев”) и дать им новый всеобщий язык.

В этом коротком монологе Маяковскому удаётся затронуть не только все свои основные темы, но и главные темы русского футуризма в целом (урбанизм, примитивизм, антиэстетизм, истерическое отчаяние, отсутствие понимания, душа нового человека, души вещей). По ходу пьесы пророческая фигура поэта по-прежнему возвышается над людьми, исполненная к ним, впрочем, сочувствия, однако действующими лицами в трагедии становятся гротескные абстракции людей (Человек без уха, Человек без головы и т.д.) или группы людей, напоминающие хор.

В этом коротком монологе Маяковскому удаётся затронуть не только все свои основные темы, но и главные темы русского футуризма в целом (урбанизм, примитивизм, антиэстетизм, истерическое отчаяние, отсутствие понимания, душа нового человека, души вещей). По ходу пьесы пророческая фигура поэта по-прежнему возвышается над людьми, исполненная к ним, впрочем, сочувствия, однако действующими лицами в трагедии становятся гротескные абстракции людей (Человек без уха, Человек без головы и т.д.) или группы людей, напоминающие хор.

Некоторые второстепенные персонажи произносят важные монологи. Все они (за исключением Обыкновенного молодого человека) суть не что иное, как осколки лирического “я” Владимира Маяковского, даже если на первый взгляд кажутся отделёнными от него или его антагонистами.

В первом действии „праздник нищих” превращается в нечто среднее между мятежом и безумием, хотя никаких политических намёков в действе не заметно. Концу первого действия, когда вещи „скидывают лохмотья изношенных имён”, предшествует великолепное зрелище урбанистического отчаяния, где человеческие плевки вырастают в огромных калек, а пианист „не может вытащить рук из белых зубов разъярённых клавиш”. Второе действие происходит в том же городе, но уже освобождённом от трагедийных черт. Как это обычно бывает у Маяковского, описание утопической гармонии подёрнуто налётом тоски и уныния. Увенчанный лавровым венком, Маяковский беспокойно принимает человеческие печали: к нему выстроилась длинная очередь, чтобы вручить слёзы различной величины; в конце пьесы он покидает город с чемоданом, полным этих слёз, „душу на копьях домов оставляя за клоком клок”. В коротком эпилоге Маяковский вновь появляется перед зрительным залом и походя пытается развенчать трагедию и оскорбить зрителей своим шутовством. (Тема шутовства заставляет вспомнить некоторые стихотворения Вадима Шершеневича.) „А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия, Владимир Маяковский”, — этими словами пьеса оканчивается.

Трагедия «Владимир Маяковский» не только превосходит по глубине прежние произведения поэта, но и предвещает его знаменитые поэмы о трагической любви, начиная с «Облака в штанах» (1915) и кончая послереволюционным шедевром «Про это» (1923). Трагедия Маяковского — произведение огромной лирической силы и свежести, хотя ей недостает композиционной и структурной ясности его главных последующих сочинений. Казалось бы, необузданный лиризм реплик разумно сбалансирован почти классическим способом его подачи: события редко происходят на сцене, а чаще описываются в монологах персонажей почти так же, как это делают посланцы античной трагедии. С другой стороны, характерная для Маринетти тема современного города дана Маяковским в явно славянском духе, очень эмоционально, с непременным „никто меня не понимает” и вполне традиционными поисками во всём души.

После трагедии Маяковского опера Кручёных «Победа над солнцем», музыку к которой написал М. Матюшин, кажется скучной и бессмысленной. Интересен только пролог, принадлежащий Хлебникову, с его забавной попыткой заставить язык русского театра звучать действительно по-русски с помощью искусно подобранных неологизмов. Опера состоит из двух действий, разбитых на несколько картин. Среди персонажей два Будетлянских Силача, которые начинают и завершают оперу провозглашением бесконечности футуристского прогресса. Мир погибнет, поют они в финале, а нам нет конца. Четыре неравные картины первого действия представляют собой случайное нагромождение арий, монологов, диалогов и хоров, описывающих борьбу сил будущего и прошлого. Борьба с солнцем (эта тема слегка намечена и в трагедии Маяковского45![]()

Образ свиньи здесь далеко не случаен — это характерная черта антиэстетической позиции Кручёных. Трудно произносимые группы согласных есть не только в этой опере, но и во многих его стихотворениях. В других ариях встречаются неологизмы и заумь, в чистом виде и вперемешку с обычными русскими словами, которые могут стоять как в нормальных для понимания комбинациях, так и в бессмысленных сочетаниях. Алогичные сочетания слов усиливаются алогичными ситуациями.  Время от времени Кручёных демонстрирует свои лингвистические теории, как, например, в арии Путешественника, где отказ от окончаний среднего и женского рода (озер вместо озеро, бур вместо буря) означает, что в будущем „всё станет мужским”. Кручёных, не обинуясь, черпает идеи у своих соратников: противопоставление мяча и меча явно заимствовано у Хлебникова. Среди персонажей оперы есть Нерон и Калигула в одном лице, символ старого мира, Путешественник по времени, только что вернувшийся из XXXV века, Некий Злонамеренный с замашками Герострата (возможно, сатира на критиков) и Забияка. Второе действие, события которого происходят в „десятой стране” будущего, описывает трудности, с которыми сталкивается человечество, приспосабливаясь к новой жизни. Люди боятся быть сильными, не все способны жить с новой лёгкостью дыхания и кончают жизнь самоубийством, Толстяк (чья голова на два шага отстает от тела) горько жалуется на архитектуру, климат и на то, что все вокруг лысые. Впрочем, в заумных песнях Авиатора, который разбился на аэроплане, но остался в живых, и в заключительной арии Силачей преобладает оптимизм.

Время от времени Кручёных демонстрирует свои лингвистические теории, как, например, в арии Путешественника, где отказ от окончаний среднего и женского рода (озер вместо озеро, бур вместо буря) означает, что в будущем „всё станет мужским”. Кручёных, не обинуясь, черпает идеи у своих соратников: противопоставление мяча и меча явно заимствовано у Хлебникова. Среди персонажей оперы есть Нерон и Калигула в одном лице, символ старого мира, Путешественник по времени, только что вернувшийся из XXXV века, Некий Злонамеренный с замашками Герострата (возможно, сатира на критиков) и Забияка. Второе действие, события которого происходят в „десятой стране” будущего, описывает трудности, с которыми сталкивается человечество, приспосабливаясь к новой жизни. Люди боятся быть сильными, не все способны жить с новой лёгкостью дыхания и кончают жизнь самоубийством, Толстяк (чья голова на два шага отстает от тела) горько жалуется на архитектуру, климат и на то, что все вокруг лысые. Впрочем, в заумных песнях Авиатора, который разбился на аэроплане, но остался в живых, и в заключительной арии Силачей преобладает оптимизм.

Есть мемуары, в которых подробно описаны репетиции обеих пьес и сделаны попытки воссоздать атмосферу премьер. Среди них — воспоминания первых исполнителей роли Женщины со слезой и Человека без уха в трагедии Маяковского (последний исполнял также роль Злонамеренного в опере Кручёных).46![]()

![]()

Все четыре спектакля (две премьеры и два повтора) имели полный сбор, и публика ожидала новых постановок. Посмотреть трагедию Маяковского собралось много знаменитостей, включая Александра Блока. Впоследствии Маяковский описывал премьеру как полный провал,48![]()

![]()

![]()

После декабрьских спектаклей газеты продолжали заигрывать с футуризмом, но до революции 1917 года новых попыток поставить футуристские произведения на сцене не было. Трагедия «Владимир Маяковский» вскоре вышла отдельной книгой, как, впрочем, и «Победа над солнцем», последняя с нотами.

26 апреля 1914 года Шершеневич опубликовал в газете «Новь» «Декларацию о футуристическом театре».51![]()

Попытки футуристов вторгнуться в область кинематографа оказались менее эффектными и последовательными. Помимо упомянутых статей, Маяковский написал киносценарий, который не был ни одобрен, ни даже возвращён автору. После революции Маяковский сочинял сценарии и снимался в кино; в то время был известен только один футуристский фильм, «Драма в кабаре футуристов № 3», снятый Гончаровой и Ларионовым, которые в нём и играли.

Интерес российской публики к футуризму достиг своего пика в 1914 году, когда Россию посетил Филиппо Томмазо Маринетти. Пригласил его Генрих Эдмундович Тастевен (1881–1915), представитель России в международном обществе Societé des grandes conferences, главный редактор знаменитого символистского журнала «Золотое руно», который вскоре издал одну из первых в России книг о футуризме. Маринетти с готовностью принял приглашение, надеясь завязать с русским футуризмом тесные связи и таким образом расширить границы своей футуристической империи до Дальнего Востока. О русских футуристах Маринетти уже кое-что слышал. Когда Маяковский, выступая 11 ноября 1913 года с докладом в Москве, обрушился с резкими нападками на итальянцев как на „людей кулака драки”,52![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Определённый исторический интерес представляют две статьи Анатолия Луначарского, будущего первого советского наркома просвещения. В 1913 году он, безвестный тогда журналист, сотрудничал с киевскими и петербургскими газетами. В «Киевской мысли»58![]()

![]()

Маринетти приехал в Москву 26 января 1914 года60![]()

![]()

![]()

![]()

В целом ситуация вряд ли пришлась Маринетти по вкусу, возможно, ему не хватало volupté d’être sifflé. Он прочитал в Москве две лекции (27 и 28 января), но единственным диссонансом прозвучало опубликованное в одной из московских газет незадолго до прибытия маэстро интервью с Михаилом Ларионовым, в котором тот призывал своих русских товарищей забросать Маринетти тухлыми яйцами за измену принципам футуризма. Ларионов, однако, не сумел растолковать, в чём суть измены, и это послужило причиной оживлённого обмена мнениями на страницах суворинской газеты «Новь», активно освещавшей визит Маринетти. Шершеневич, который старался извлечь из визита Маринетти максимальную для себя выгоду (незадолго до этого он опубликовал в «Нови» две статьи о нём), заклеймил поведение Ларионова как некультурное, в чём его поддержал Малевич. По-видимому, Ларионову обвинение в некультурности показалось настолько ужасным (как, впрочем, и любому русскому), что он поспешил публично разъяснить, что тухлые яйца следует понимать фигурально. Тем не менее, он заявил, что Маринетти давно вышел из моды, и это доказывается пресмыкательством перед ним тех, кто не имеет к футуризму ни малейшего отношения. Шершеневич ответил снова и ещё раз обвинил Ларионова в некультурности. Один из критиков сравнил Маринетти с бутылкой шампанского, особо отметив „очень большой талант оратора”, но лекцию назвал „бессодержательной, бездоказательной и поверхностной”. Другой критик тот факт, что Маринетти за всё своё пребывание в Москве не устроил ни одного скандала и не потряс основ, а въехал в Москву триумфатором, назвал скандалом наизнанку.64![]()

![]()

В листовке есть намёк на предыдущий приезд знаменитостей — прославленного бельгийского поэта и звезды французского кинематографа. Последняя фраза отсылает к «Мёртвым душам» Гоголя, где говорится о контрабандистах, которые с ведома таможни ввозят брабантские кружева на заморских баранах.

О расколе среди русских футуристов свидетельствовали события, последовавшие за публикацией в газете «Новь» от 5 февраля открытого письма66![]()

В письме указывалось, что авторами письма от 5 февраля были Давид Бурлюк и Каменский, бесчестно воспользовавшиеся именами товарищей без их ведома. Но самым любопытным в письме от 15 февраля было то, что Маяковский подписал его вместе с двумя бывшими членами «Мезонина поэзии», а направлено оно было против его соратников по «Гилее».

На уровне личных отношений противоречия внутри «Гилеи» вряд ли представляли для группы реальную опасность. Всего за три дня до появления письма от 15 февраля Давид Бурлюк и Маяковский участвовали в публичном диспуте в Политехническом музее, и никаких трений между ними замечено не было. Ещё забавнее то, что оба явились 13 февраля на последнюю лекцию Маринетти в Москве (для чего он вернулся туда 9 февраля) и пытались учинить скандал: Маяковский, одетый в ярко-красный смокинг, выразил неудовольствие тем, что прения ведутся на французском языке, и громогласно заявил, что это — „публичное надевание намордника на русских футуристов”.68![]()

![]()

Пребывание Маринетти в Петербурге подробно описано в воспоминаниях Лившица, который даёт оценки, идущие значительно дальше газетных репортажей и воспоминаний других современников.70![]()

Самая интересная часть в воспоминаниях Лившица — описание устроенного Кульбиным ужина в честь Маринетти. Он состоялся после первой петербургской лекции Маринетти, и на него явились все приглашённые, кроме Хлебникова, который демонстрировал своё упорное антизападничество. Ужин удался на славу.  Маринетти, к удовольствию всех присутствующих, читал отрывки из своего «Цанг умб Тууум», а хозяин обратил внимание гостя на то, что слово ФуТуризМ содержит в себе инициалы Маринетти. Лившиц имел с итальянским поэтом долгую беседу, которую почётный гость начал с пожелания, чтобы русские и итальянцы, несмотря на национальные различия, объединили свои усилия в борьбе с общим врагом — „пассеизмом”. Лившиц ответил, что пассеизм бывает разный, и что в России такой гнёт прошлого над современным искусством, как в Италии, невозможен. „В России не было Микеланджело, — говорил он, — российские скульпторы либо посредственности, либо иностранцы”. После чего Лившиц попытался растолковать итальянцу значение Хлебникова, но безуспешно. Маринетти сказал, что словотворчество далеко ещё не всё, и напомнил, что итальянские футуристы, помимо создания неологизмов, разрушали синтаксис, употребляли глаголы только в неопределённой форме, упраздняли прилагательные, уничтожали знаки препинания. Лившицу все эти достижения показались чепухой. „Вы сражаетесь с отдельными частями речи и даже не пытаетесь проникнуть за плоскость этимологических категорий, — сказал он и добавил, что грамматическое предложение — лишь внешняя форма логического суждения, и, несмотря на все новшества итальянцев, они совершенно не коснулись связи логического субъекта с предикатом”. „Вашими средствами невозможно разрушить синтаксис”, — заключил он. Когда участвовавший в беседе Кульбин упомянул о зауми, Маринетти ревниво воскликнул: „Да ведь это же мои „слова на свободе”!”. Лившиц перехватил инициативу в этом перескакивающем с предмета на предмет споре и обвинил Маринетти в противоречии между его произведениями и манерой их чтения, заявив, что во время декламации тот протаскивает контрабандой всё то, что в своих сочинениях разрушал. Маринетти вынужден был отступить, хотя тут же пояснил, что декламация — лишь переходная ступень, временная замена синтаксиса. Он заявил, что когда удастся ввести в обиход „беспроволочное воображение”, когда первый ряд аналогий будет отброшен и останется лишь второй ряд, словом, когда будут заложены прочные основания для нового, интуитивного восприятия мира, тогда ни о какой декламации не будет и речи. Идеальная поэзия, продолжал он, каковой пока ещё не существует, будет представлять собой непрерывную цепь „аналогий второго порядка”, станет совершенно иррациональной; для её создания необходимо, чтобы поэт был „одержим веществом”. Упоминание о „веществе” позволило Лившицу ещё раз провозгласить превосходство русских и отсутствие на Западе чувства материала. В конце концов, воскликнул он, у России есть Хлебников, и даже дерзания Рембо — „ребяческий лепет по сравнению с тем, что делает Хлебников ‹...› погружаясь в бездны первозданного слова”, но тут же признал, что лучшие творения хлебниковского гения совершенно непереводимы на другой язык. Маринетти попытался истолковать творчество Хлебникова как архаику, не способную выразить современные темпы, но Лившиц усмотрел в этом ещё одно доказательство того, что для Маринетти „лирическая одержимость веществом” («Технический манифест футуристической литературы») — не более чем пустая фраза. „Вы уничтожаете знаки препинания во имя красоты скорости, — продолжил он свою атаку, — а мы вообще плюем на красоту!” Маринетти стал явно выходить из себя и, не имея других козырей, обвинил русских в том, что они ленивы и малоподвижны. На что Лившиц ответил: „Мы последовательнее вас. Ещё пять лет назад мы уничтожили знаки препинания (он имел в виду первый «Садок судей»), но пошли на это не для того, чтобы заменить их новой пунктуацией ‹...› мы этим способом подчёркиваем непрерывность словесной массы, её стихийную космическую сущность”. Маринетти это показалось перехлёстом, и он упрекнул Лившица в проповеди метафизики, к которой футуризм никакого отношения не имеет. Но Лившиц и тут нашёлся, озадачив собеседника вопросом, какое футуризм имеет отношение к захвату Триполитании.

Маринетти, к удовольствию всех присутствующих, читал отрывки из своего «Цанг умб Тууум», а хозяин обратил внимание гостя на то, что слово ФуТуризМ содержит в себе инициалы Маринетти. Лившиц имел с итальянским поэтом долгую беседу, которую почётный гость начал с пожелания, чтобы русские и итальянцы, несмотря на национальные различия, объединили свои усилия в борьбе с общим врагом — „пассеизмом”. Лившиц ответил, что пассеизм бывает разный, и что в России такой гнёт прошлого над современным искусством, как в Италии, невозможен. „В России не было Микеланджело, — говорил он, — российские скульпторы либо посредственности, либо иностранцы”. После чего Лившиц попытался растолковать итальянцу значение Хлебникова, но безуспешно. Маринетти сказал, что словотворчество далеко ещё не всё, и напомнил, что итальянские футуристы, помимо создания неологизмов, разрушали синтаксис, употребляли глаголы только в неопределённой форме, упраздняли прилагательные, уничтожали знаки препинания. Лившицу все эти достижения показались чепухой. „Вы сражаетесь с отдельными частями речи и даже не пытаетесь проникнуть за плоскость этимологических категорий, — сказал он и добавил, что грамматическое предложение — лишь внешняя форма логического суждения, и, несмотря на все новшества итальянцев, они совершенно не коснулись связи логического субъекта с предикатом”. „Вашими средствами невозможно разрушить синтаксис”, — заключил он. Когда участвовавший в беседе Кульбин упомянул о зауми, Маринетти ревниво воскликнул: „Да ведь это же мои „слова на свободе”!”. Лившиц перехватил инициативу в этом перескакивающем с предмета на предмет споре и обвинил Маринетти в противоречии между его произведениями и манерой их чтения, заявив, что во время декламации тот протаскивает контрабандой всё то, что в своих сочинениях разрушал. Маринетти вынужден был отступить, хотя тут же пояснил, что декламация — лишь переходная ступень, временная замена синтаксиса. Он заявил, что когда удастся ввести в обиход „беспроволочное воображение”, когда первый ряд аналогий будет отброшен и останется лишь второй ряд, словом, когда будут заложены прочные основания для нового, интуитивного восприятия мира, тогда ни о какой декламации не будет и речи. Идеальная поэзия, продолжал он, каковой пока ещё не существует, будет представлять собой непрерывную цепь „аналогий второго порядка”, станет совершенно иррациональной; для её создания необходимо, чтобы поэт был „одержим веществом”. Упоминание о „веществе” позволило Лившицу ещё раз провозгласить превосходство русских и отсутствие на Западе чувства материала. В конце концов, воскликнул он, у России есть Хлебников, и даже дерзания Рембо — „ребяческий лепет по сравнению с тем, что делает Хлебников ‹...› погружаясь в бездны первозданного слова”, но тут же признал, что лучшие творения хлебниковского гения совершенно непереводимы на другой язык. Маринетти попытался истолковать творчество Хлебникова как архаику, не способную выразить современные темпы, но Лившиц усмотрел в этом ещё одно доказательство того, что для Маринетти „лирическая одержимость веществом” («Технический манифест футуристической литературы») — не более чем пустая фраза. „Вы уничтожаете знаки препинания во имя красоты скорости, — продолжил он свою атаку, — а мы вообще плюем на красоту!” Маринетти стал явно выходить из себя и, не имея других козырей, обвинил русских в том, что они ленивы и малоподвижны. На что Лившиц ответил: „Мы последовательнее вас. Ещё пять лет назад мы уничтожили знаки препинания (он имел в виду первый «Садок судей»), но пошли на это не для того, чтобы заменить их новой пунктуацией ‹...› мы этим способом подчёркиваем непрерывность словесной массы, её стихийную космическую сущность”. Маринетти это показалось перехлёстом, и он упрекнул Лившица в проповеди метафизики, к которой футуризм никакого отношения не имеет. Но Лившиц и тут нашёлся, озадачив собеседника вопросом, какое футуризм имеет отношение к захвату Триполитании.

Этот превосходный образчик противостояния Востока и Запада оказался не последним в общении Маринетти с его русскими двойниками, в частности с Лившицем. Итальянский поэт несколько вечеров провёл в кабаре «Бродячая собака», а перед второй петербургской лекцией вновь предложил Лившицу объединить усилия. Лившиц утверждает, что так и не выдал гостю того, что слово футуризм появилось в России случайно. Если бы Маринетти об этом узнал, добавляет он, это произвело бы на него ужасное впечатление. Маринетти ещё не покинул Петербург, когда Лившиц и Лурье, разочарованные его второй лекцией (о футуризме в живописи, скульптуре и музыке), решили устроить вечер, который стал бы ответом русских надменному, но провинциальному Западу. Вечер состоялся 11 февраля, Лившиц читал доклад «Итальянский и русский футуризм и их взаимоотношения», а Лурье — «Музыка итальянского футуризма». В своём докладе Лившиц подчёркивал, что итальянский футуризм утверждает себя во всех областях искусства в качестве нового канона, тогда как русское будетлянство избегает каких-либо положительных формулировок. У итальянцев есть программа, у русских — конкретные достижения. В конце своего полуторачасового доклада Лившиц обозначил Запад и Восток как две совершенно разные эстетические системы. Россия — органическая часть Востока, в доказательство чего докладчик указал на связь русской иконописи с персидской миниатюрой, русского лубка — с китайским, русской частушки — с японской танка. Но гораздо существеннее другое: теснейшая связь русских с художественным материалом, исключительное его чувствование, отсутствующее на Западе, — именно это, по словам Лившица, главнейший признак надвигающегося кризиса европейского искусства. Заканчивался доклад призывом пробудиться и признать превосходство России над Западом. Аудитория наградила Лившица аплодисментами, которые ему не очень-то понравились: насколько он понял, его масштабная метафизика культуры была по ошибке принята за политический шовинизм.

Следует напомнить, что высказанные Лившицем идеи берут своё начало в манифесте, отпечатанном как листовка на русском, французском и итальянском языках в самом начале 1914 года, почти за месяц до прибытия Маринетти. Помимо Лившица манифест подписали Лурье и художник Георгий Якулов, только что вернувшийся из Парижа, где в это время в поэзии и живописи в моду входил симультанизм. Лившиц скептически отнёсся к экспериментам Сандрара и Аполлинера в этом направлении, а Якулов утверждал, что Робер Делоне попросту украл его идеи, — поэтому они и решили обнародовать манифест «Мы и Запад». В манифесте говорилось, что Европу постиг кризис, одно из внешних выражений которого — её обращение к Востоку. Запад, продолжал манифест, органически не способен постичь Восток, ибо утратил представление о пределах искусства. Европейское искусство архаично и не в силах развиваться в новом направлении, и, тем не менее, Европа пытается создать априорную эстетику для несуществующего искусства. Россия, напротив, использует для построения нового искусства „космические элементы” и направляется от субъекта к объекту. Заканчивается манифест не совсем понятными общеэстетическими установками, касающимися всех искусств, а затем — отдельными колонками, относящимися к живописи, поэзии и музыке. Перед поэзией Лившиц выдвинул требование „дифференциации масс разной степени разреженности: литоидных, флюидных и фосфеноидных”. Среди требований Якулова было „отрицание построения по конусу, как тригонометрической перспективы”.71![]()

Итак, визит Маринетти способствовал расколу русского футуризма в лучшее для него время, когда общественный интерес к движению достиг наивысшей точки. Итальянский гость показал русским футуристам, что они отличаются не только от итальянцев, но и друг другу рознь. Вскоре Лившиц перестал публиковаться в футуристских сборниках, а Хлебников, рассердившись на друзей-гилейцев за их заискивание перед Маринетти, порвал с «Гилеей». В своём письме от 2 февраля он не пожалел ни Николая Бурлюка (бездарный болтун), ни Кульбина (слабоумный безумец, негодяй), ни самого Маринетти (этот итальянский овощ), ещё раз подчеркнул приоритет русских (Мы бросились в будущее от 1905 года) и добавил: С членами «Гилеи» я отныне не имею ничего общего.73![]()

Скорее всего, Маринетти был разочарован поездкой в Россию; известно, что после возвращения в Италию он назвал русских „лже-футуристами” и заявил, что они живут не в futurum, а в plusquamperfectum.74![]()

![]()

Визит Маринетти, о котором много писали в газетах, журналах и книгах, пробудил в России интерес к итальянскому футуризму. За месяц до его прибытия журнал «Русская мысль» напечатал в русском переводе статью «Футуризм в Италии»76![]()

Статьи русских авторов, опубликованные в “толстых” российских журналах во время визита Маринетти и сразу после него, как правило, сочетали в себе попытку объективного освещения фактов с плохо скрываемым раздражением в оценке произведений футуристов и их действий. Именно такой была, например, статья «Итальянский футуризм» в «Вестнике Европы», присланная из Рима известным журналистом Михаилом Осоргиным.77![]()

![]()

Пример негативного отношения к Маринетти можно найти и в статьях символиста Георгия Чулкова, который находит в итальянском футуризме „менее всего поэзии и очень мало литературы, зато очень много морали — увы! — навыворот!”, а за его внешней привлекательностью не обнаруживает ничего, кроме глухого уныния и тоски опустошённой души.79![]()

Генрих Тастевен, главный организатор приезда и выступлений Маринетти в России, опубликовал в 1914 году в Москве книгу «Футуризм. На пути к новому символизму». В этом довольно путаном трактате он не разделяет футуризм на русский и итальянский. Футуризм, по Тастевену, есть новое мироощущение современности, господствующая энергия искусства, которая вытеснила идеологию декаданса и помогает человечеству увидеть „новую красоту нашей эпохи”. Он долго и подробно рассуждает о влиянии Малларме на футуризм. Главными особенностями футуризма Тастевен считает словотворчество, „подчинение слова ритму стиха” и разрушение синтаксиса. Тастевен далёк от того, чтобы видеть в футуризме разновидность нигилизма; напротив, он описывает его как стремление к новому синтезу, к новой вере, как неосознанное религиозное движение, в основе которого лежит не эстетика, а мораль. В заключение Тастевен возвращается к мысли, выраженной в подзаголовке книги: футуризм — это новый символизм, способный осуществить долгожданный синтез искусств.

Художественные произведения Маринетти редко переводились на русский язык, а его поэзия, насколько мне известно, лишь однажды.80![]()

![]()

![]()

Первый перевод манифестов итальянского футуризма был осуществлён издательством «Союза молодёжи». Книга Тастевена «Футуризм» содержит приложение с переводами первого манифеста Маринетти, манифеста «Воображение без проводов и слова на свободе», «Манифеста испанцам», «Манифеста венецианцам», а также «Манифеста футуристской женщины» Валентины де Сен-Пуан. Самый полный сборник манифестов европейских футуристов на русском языке — книга «Манифесты итальянского футуризма», изданная Шершеневичем в Москве в 1914 году. В предисловии переводчик сообщает, что все переводимые тексты взяты им из изданий Дирекции футуристического движения в Милане, что двух-трёх текстов получить не удалось, а два из числа доступных он переводить не стал. На самом деле в сборнике недостаёт около десятка опубликованных к тому времени манифестов. В своих переводах Шершеневич позволяет себе менять местами и даже опускать отдельные абзацы, допускает неточности (sensibilité, например, переводит как ‘чувствование’). Помимо манифестов, уже изданных «Союзом молодёжи» и Тастевеном (за исключением двух), Шершеневич включил в книгу манифест Прателлы о музыке, манифест Боччони о скульптуре, «Технический манифест футуристической литературы» Маринетти от 1912 года и дополнение к нему, а также «Искусство шумов» Руссоло, «Живопись звуков, шумов и запахов» Карра и, наконец, «Мюзик-холл» Маринетти. В том же 1914 году в Москве в переводе Энгельгардта появились лекции Маринетти, собранные в книгу «Футуризм».

Вопрос о прямых заимствованиях русских футуристов из Маринетти остается открытым. Его требование к литературе стать глашатаем XX века, несомненно, привлекло к себе некоторых русских. В том, что сохранилось от лекций Маяковского (как, впрочем, и в его ранней урбанистической поэзии), обнаруживается слишком много идей Маринетти, чтобы считать это простым совпадением. Один журналист83![]()

После революции интерес к Маринетти в России не исчез. В двух номерах журнала «Современный Запад» были напечатаны не публиковавшиеся ранее манифесты Маринетти об осязании и скорости; в различных журналах и энциклопедиях появились статьи о нём. Критик Н. Горлов даже пытался рассмотреть Маринетти и Маяковского как сходные поэтические явления.84![]()

![]()

| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||