В.Ф. Марков

начале 1914 года издательская активность футуристов не ослабла. В печати один за другим появились четыре сборника: «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас», «Первый журнал русских футуристов» и второе издание «Дохлой луны». Все они, за исключением «Рыкающего Парнаса», были выпущены литературной компанией футуристов «Гилея», и на обложке местом издания значилась Москва, хотя на самом деле Давид Бурлюк печатал их в Херсоне. Впоследствии название издательства изменили на «Издательство первого журнала русских футуристов». Здесь вышла отдельной книгой трагедия Маяковского «Владимир Маяковский», первый том творений Хлебникова и единственный футуристический сборник стихов Лившица «Волчье солнце». Кроме того, существовало небольшое книгоиздательство Г. Кузьмина и С. Долинского, которое уже выпустило в свет «Пощёчину общественному вкусу» и «Требник троих». В этом издательстве появились семь книжек Кручёных: «Игра в аду» (два издания), «Старинная любовь», «Мирсконца», «Пустынники», «Помада» и «Полуживой». Примерно в это время Кручёных переехал в Петербург и начал печатать свои книги и сочинения Хлебникова под маркой издательства «ЕУЫ». Среди них вышло издание его оперы «Победа над солнцем». Было объявлено о выходе двухтомника Василия Каменского, в который должен был войти его ранний, потерпевший неудачу роман «Землянка», но дальше анонса дело не пошло.

начале 1914 года издательская активность футуристов не ослабла. В печати один за другим появились четыре сборника: «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас», «Первый журнал русских футуристов» и второе издание «Дохлой луны». Все они, за исключением «Рыкающего Парнаса», были выпущены литературной компанией футуристов «Гилея», и на обложке местом издания значилась Москва, хотя на самом деле Давид Бурлюк печатал их в Херсоне. Впоследствии название издательства изменили на «Издательство первого журнала русских футуристов». Здесь вышла отдельной книгой трагедия Маяковского «Владимир Маяковский», первый том творений Хлебникова и единственный футуристический сборник стихов Лившица «Волчье солнце». Кроме того, существовало небольшое книгоиздательство Г. Кузьмина и С. Долинского, которое уже выпустило в свет «Пощёчину общественному вкусу» и «Требник троих». В этом издательстве появились семь книжек Кручёных: «Игра в аду» (два издания), «Старинная любовь», «Мирсконца», «Пустынники», «Помада» и «Полуживой». Примерно в это время Кручёных переехал в Петербург и начал печатать свои книги и сочинения Хлебникова под маркой издательства «ЕУЫ». Среди них вышло издание его оперы «Победа над солнцем». Было объявлено о выходе двухтомника Василия Каменского, в который должен был войти его ранний, потерпевший неудачу роман «Землянка», но дальше анонса дело не пошло.Существовало ещё и возглавляемое М. Матюшиным петербургское издательство «Журавль», одним из достижений которого явился «Садок судей II». «Журавль» числил в своих публикациях и легендарный «Садок судей», однако на самом деле в 1910 году «Журавля» ещё не существовало. Среди объявленных им книг — «Садок судей III» и сочинения Кручёных, которые так и не появились. В «Журавле» были изданы сборники «Трое», «Рыкающий Парнас» и все три книги Елены Гуро.1![]()

Хотя содержание изданных в 1914 году сборников было далеко от совершенства, выход каждого из них становился крупным событием в истории русского футуризма и вносил свой вклад в создание единого футуристского движения в России. Вместе с тем, наличие в них поэтической продукции невысокого качества (в первую очередь произведений Бурлюков) и застой в развитии эстетической теории свидетельствуют о явной усталости в тот момент, когда русский футуризм, казалось, достиг высшей точки своего развития.

Установить точную дату выхода сборника «Молоко кобылиц» невозможно, но случилось это в начале 1914 года: материал для него, за несколькими исключениями, был собран после первого издания «Дохлой луны». Издатели хотели назвать сборник «Миристель» — находка явно хлебниковская, — затем изменили его на «Молоко кобылиц», звучащее более “по-гилейски”, но из того же словаря.2![]()

Манифест в «Молоке кобылиц» формально отсутствует, но таковым можно считать отрывок из письма Хлебникова Вячеславу Иванову; он озаглавлен «Вместо предисловия» и свидетельствует о росте в русском футуризме националистических настроений. Ярче всего эти тенденции видны в произведениях Хлебникова и в деятельности Лившица перед его разрывом с «Гилеей». Публикуя письмо Хлебникова, Бурлюк хотел, вероятно, поразить читателей обменом идеями предводителей двух литературных течений — господствующего и его могильщика. Отрывок этот чрезвычайно интересен — не только для понимания хлебниковских «Детей Выдры», центрального произведения «Рыкающего Парнаса», но и с теоретической точки зрения: Хлебников утверждает в нём превосходство человека материка над человеком побережья — и тем самым отстаивает изменение соотношения между Европой и Азией в пользу Азии. Он призывает русских включиться в этот процесс и сожалеет о равнодушии соотечественников к подвигам предков. Письмо заканчивается пессимистическим замечанием о том, что в настоящее время в России невозможно напечатать ничего, кроме переводов и подражаний. Стихи Хлебникова в сборнике исполнены националистического и панславянского духа и по содержанию, и по форме, и по тону. Среди них есть превосходные, но Бурлюк напечатал их весьма небрежно: некоторые опубликованы не полностью (вероятно, он не смог разобрать рукопись), во многих допущены опечатки. Только драматическая идиллия «Сельская дружба» издана в полном объёме.3![]()

Стихи Давида Бурлюка, на этот раз без привычной нумерации, оказываются его ранним опусами, тесно связанными с русской поэзией XIX века. Лишь кое-где налицо гарнир футуризма — возможно, добавленный второпях; этот “футуризм” не всегда удаётся отличить от элементарного отсутствия поэтического мастерства. Ничуть не лучше и двенадцать опусов Николая Бурлюка, объединённых в цикл «Ущербленность»: они сплошь невыразительны, однообразны, подражательны и настолько похожи на стихи брата, что вполне могли быть приписаны ему.

Оставшаяся часть книги предоставлена стихотворению Маяковского на обычную для него тему большого города, трём стихотворениям Кручёных (из них только «Песня шамана» — столбец полуосмысленных слов — вызывает определённый интерес), двум стихотворениям Лившица (довольно вычурным, но тщательно выстроенным) и одному Северянина, который в компании гилейцев силится выглядеть скандалистом и выказывает своё презрение к высшему обществу. Отдельного упоминания заслуживает вновь отверзший уста после добровольного молчания Василий Каменский: в пяти его стихотворениях налицо свежесть и влияние Хлебникова. В одно из них он привносит звуковые повторы, другое напоминает хлебниковское «Заклятие смехом» (со своим песенным очарованием), в третьем он подбирает слова с одинаковым слогом («Словойско»). Самое оригинальное из них — «Чугунное житьё», наделённое и энергией и душой; впоследствии оно войдет в роман Каменского о Разине (см. главу VII).

Следом, в январе 1914 года, появился «Рыкающий Парнас» (Петербург). Кроме произведений авторов предыдущего сборника, в нём посмертно опубликованы два стихотворения Гуро; оформление петербуржцев Ивана Пуни (обложка), Павла Филонова и Ольги Розановой; издание на средства жены Пуни. Теперь это кажется невероятным, но Комитет по делам печати немедленно арестовал сборник якобы из-за непристойных рисунков Филонова.4![]()

Начинается «Рыкающий Парнас» с яростных нападок на современную литературу: обсуждать поток оскорблений без малейшего намёка на теоретические положения вряд ли разумно. Напор этот объясняется, вероятно, страхом футуристов растерять свой революционный пыл и превратиться в одну из литературных сект. Уже заголовок («Идите к чёрту!») звучит вызывающе: гилейцы и примкнувший к ним Северянин противопоставили себя не только символистам, по-прежнему высшей литературной касте, и акмеистам, которые в 1913 году выступили как организованная группа, но и эго-футуристам. Акмеисты названы „сворой адамов с пробором ‹...› попробовавших прилепить вывеску ‹...› аполлонизма на потускневшие песни о тульских самоварах и игрушечных львах”. Символисты клеймятся как „ползающие старички русской литературочки”, которые, почуяв выгоду, приветствуют футуризм, чтобы „из искр нашей вызывающей поэзии наскоро сшить себе электропояс для общения с музами”. Отдельной похвалы удостоены Фёдор Сологуб и Валерий Брюсов. Первый прикрывает свой „облысевший талантик” шапкой Северянина. Про второго авторы манифеста написали: „Василий Брюсов привычно жевал страницами «Русской мысли» поэзию Маяковского и Лившица. Брось, Вася, это тебе не пробка!..” — саркастический намёк на принадлежащий, по слухам, Брюсову пробковый завод и на то, что он своё простонародное имя Василий тот якобы сменил на римское Валерий. Манифест заканчивается словами:

Последнее заявление выдворяло «Петербургского глашатая» и московский «Мезонин поэзии» из епархии русского футуризма; эти группы названы „табуном молодых людей, раньше без определённых занятий”, который „набросился на литературу и показал своё гримасничающее лицо”. Лишь месяц спустя два ведущих поэта «Мезонина» Шершеневич и Большаков были допущены в «Гилею».

Те, на кого напал «Рыкающий Парнас», были оскорблены до глубины души. Кое-кто, добродушно восприняв обидную для себя «Пощёчину общественному вкусу», на сей раз был-таки уязвлён: в среде петербургских литераторов взметнулась волна негодования. Сильнее прочих обиделся Сологуб: среди подписавших манифест был Северянин, его протеже (позднее они помирились). Глава акмеистов Гумилёв тотчас порвал со всеми футуристами, за исключением Николая Бурлюка, манифест подписать отказавшегося.

Почти половина сборника отведена пятидесяти стихотворениям Давида Бурлюка под общим заглавием «Доитель изнурённых жаб». Шокирующий и эффектный заголовок — пожалуй, единственная удача всей подборки. В целом эти опусы Бурлюка лучше предыдущей публикации и явно “футуристичней”, но всё равно им недостаёт индивидуальности и новизны. Время от времени Бурлюк старается „убить лунный свет” (цитата из Маринетти), но и это не помогает скрыть того, что его стихи явно символистские и даже досимволистские. Чтобы придать своей поэзии “авангардность”, Бурлюк использует омерзительные образы, разъясняет в подстрочных примечаниях метафоры, печатает крупным шрифтом „лейт-слова”, опускает знаки препинания и предлоги, вставляет математические символы и — не слишком часто, впрочем — перетасовывает размеры, вдаётся в словотворчество и попирает правила грамматики. Иногда, признаемся, всё же удаётся отыскать изюминку в отвратительных темах Бурлюка, в его назойливо-зловещих примитивистских хореях и невнятных нагромождениях метафор. Определённой индивидуальностью отмечено и его пристрастие к архаическому языку.

Интересным оказался Николай Бурлюк с „мистерией” «Ковчег весны». Этот цикл (два озаглавленных и десять нумерованных стихотворений) состоит из городских пейзажей и путевых впечатлений от железнодорожной поездки. Цикл начинается вполне традиционно, с незначительными вкраплениями эксцентричности; преобладает спокойная соразмерность, подчёркнутая рифмовкой по схеме abba, отчасти напоминающая Рильке. Порой автор заставляет вспомнить о Хлебникове, причём о Хлебникове-лирике. Но самое оригинальное в цикле — движение от абсолютной чистоты и соразмерности первых стихотворений к пантеистической усложнённости последних. Ясные строфы уступают место стихам со слабо выраженной рифмой, расшатанным синтаксисом и меняющимся, а то и вовсе исчезающим размером, что делает их прозаическими отрывками. Постепенный переход от гармоничной, традиционной искусности к интроспективной сложности фактуры произведения — истинное достижение поэта.

Непосредственно за манифестом следуют два стихотворения Маяковского, первое из которых — откровенно вызывающее «Нате!» — по своему тону и энергии является естественным продолжением вводной прокламации. Во втором описана сцена в парикмахерской: поэт просит парикмахера причесать ему уши, чем вызывает негодование последнего (позже стихотворение получило название «Ничего не понимают»). Каменский демонстрирует в шести стихотворениях едва ли не все тематические и структурные грани своей поэзии: звуковые повторы, неологизмы, антиэстетическую лексику, пряную на восточный манер образность и язык. Одно из стихотворений являет перевёрнутую пирамиду: отбрасывается одна или две буквы, а из оставшихся получается осмысленное слово. В стихотворении про голого юношу обыгрывается примитивистская тематика; в другом поэт пишет о профессии лётчика; в «Колыбайке», навеянной детским творчеством (этим занималась и Гуро), очевидно движение в сторону зауми.

В «Рыкающем Парнасе» дань Гуро воздаётся и в написанной в её манере критической миниатюре Кручёных, однако собственная поэзия Гуро в сборнике напоминает поэзию Маяковского. Лившиц ожидаемо пишет в манере эстетического герметизма, сочетающего чистоту формы с неясностью содержания (два из трёх стихотворений, отобранных поэтом для «Рыкающего Парнаса», уже печатались в «Молоке кобылиц».). Северянин поместил два стихотворения в духе манифеста: одно — с нападками на Льва Толстого и К° за их нелестное мнение о поэзии автора;5![]()

Как обычно, художественный стержень книги — сочинения Хлебникова, который (вероятно, по недосмотру Бурлюка) назван Владимиром. Кроме стихотворения «Мудрость в силке» — очаровательного и впечатляющего изобретательностью воспроизведения пения птиц, — «Рыкающий Парнас» украшен одной из самых дерзновенных попыток сплавить поэзию и прозу с математическим обоснованием истории. Сверхповесть «Дети Выдры» — не шедевр, но при этом невероятно интересная работа. Здесь Хлебников в очередной раз демонстрирует, что пока его товарищи бунтуют против прошлого и настоящего, он с неподражаемой естественностью идёт своим путём. Хлебников совершенно не поддавался влияниям, формировавшим поэзию его современников, зато пренебрегаемые и презираемые ими традиции очень много для него значили. Кто, кроме него, мог решиться на произведение, которое начинается прозрачной прозой (разбитой на отрывки, построенные по типу авторских ремарок в пьесе), постепенно переходит в стихи, снова становится прозой и заканчивается эгоцентричным образом острова Хлебников, места встречи теней знаковых исторических личностей? «Дети Выдры» состоят из шести неравных частей, обозначенных как 1-й парус, 2-й парус и так далее; действие сверхповести разворачивается от пра-времён племени орочей (удивительным образом напоминая немецкую романтическую комедию) до возникновения и расцвета российского государства. Действие прерывается написанным блестящей гоголевской прозой рассказом о смерти казацкого атамана Паливоды, который попал в засаду крымских татар. Фоном для размышлений о времени и событиях истории вперемешку с правилами шахматной игры служит гибнущий «Титаник». Концовка, составленная в основном из диалога Ганнибала и Сципиона, содержит великолепную инвективу в адрес двух апостолов ненавистного Хлебникову детерминизма — Карла и Чарльза (Маркса и Дарвина). Стихотворные части сверхповести написаны характерным для поэм Хлебникова смешанным размером — этой техникой поэт владел виртуозно.

«Первый журнал русских футуристов», сдвоенный выпуск 1–66![]()

![]()

![]()

В перечне будущих авторов «Первого журнала» указаны имена Ивана Аксёнова, впоследствии вошедшего в группу «Центрифуга», Рюрика Ивнева, Н. Кульбина и даже (в некоторых экземплярах) самого Маринетти. Среди художников — всё те же Бурлюки, Малевич, Матюшин, Якулов, Экстер, а также Фернан Леже. В перечне встречаются и никому не известные фамилии, иногда женские, большая часть которых — псевдонимы Шершеневича. В состав редакционного комитета входили Маяковский (поэзия), Каменский (проза), Давид Бурлюк (живопись, литература ‹sic!›), Шершеневич и Большаков (библиография, критика). Издателем сборника назван Давид Бурлюк, главным редактором — Каменский; ответственным за первый (впрочем, и последний) выпуск был Шершеневич, поскольку у Бурлюка, Каменского и Маяковского ещё не закончилось турне, и в Москве они бывали только наездами.

Отнюдь не считая себя новичком, которому подобает на первых порах вести себя скромно и осмотрительно, Шершеневич выдаёт своим стихам патент на гениальность и помещает оные на первых страницах сборника, вслед за стихами Маяковского (лишнее свидетельство в пользу намерения Шершеневича “выкрасть” его). В разделе критики он публикует статьи, в которых превозносит себя до небес и сводит счёты с московской группой молодых поэтов, к которой принадлежал Пастернак. Позднее Бурлюк очень сожалел, что наделил Шершеневича такими полномочиями, и извинялся за это в письме к Лившицу, который, не будучи предупреждён Бурлюком заранее, имел самое смутное представление об альянсе с «Мезонином поэзии».9![]()

На тех, кто знаком с поэзией Шершеневича по «Мезонину поэзии», одиннадцать стихотворений в «Первом журнале русских футуристов» вряд ли произведут сильное впечатление. В них он — поэт большого города с “современной” душой, чья нервозность и истерия воплощены в образе растоптанного сердца. Шершеневич пытается придать своим стихам диссонирующий динамизм живописи итальянских футуристов и щеголяет полным набором художественных приёмов — от урбанистически окрашенных сравнений, метафор и гипербол до акцентного стиха (он называет его „свободным”) с широким диапазоном необычных рифм. И тематически, и метрически стихи Шершеневича напоминают стихи Маяковского, но торопиться с выводами о влиянии последнего не стоит: будущие исследователи, возможно, докажут, что всё обстояло как раз наоборот. В любом случае можно говорить о взаимном влиянии поэтов друг на друга, что лишь подтверждает подозрение о возникновении союза Маяковский–Шершеневич–Большаков и его глубинной подоплёке. У Большакова, несмотря на заметное сходство с Шершеневичем, не столь яркая литературная продукция: он мягче своего друга, стихи его сложнее, хотя писали оба, в общем-то, об одном и том же и старались расширить сферу образности и рифмы в русской поэзии.

Давид Бурлюк даёт в «Первом журнале», как всегда, много поэзии; на этот раз его попытки оснастить её авангардистскими элементами более последовательны. Он использует те же типографские приёмы, что и раньше, но в гораздо большем количестве, и добавляет несколько новых: набирает, например, главенствующие звуки (как правило, согласные) прописными буквами или печатает вместо слова только его часть, обозначая отсутствующие буквы точками. В своих „железнодорожных стихах” (его “конёк”) Бурлюк указывает движение поезда посредством строфы, набранной дугой, предвосхищая таким образом Э.Э. Каммингса. Бурлюк то и дело педалирует антиэстетические темы и образы. Первое стихотворение изобилует декларациями вроде „поэзия — истрёпанная девка”, „красота — кощунственная дрянь”. В других стихах поэт шокирует читателя, сравнивая свою душу с кабаком, описывая роженицу как „раскрывшую живот” и печатая крупным шрифтом слова „помёт” и „крыса”. Есть там и такие фразы, как „стилет пронзает внутренность ребёнка”; в одном стихотворении можно понюхать „облака потливую подмышку” и увидеть вытекающий глаз; поэт сравнивает себя с заспиртованным „неудачным плодом”. Бурлюку, по всей видимости, невдомёк, что его поезд, поднимающий, как дитя, рубашку, чтобы помочиться, — повторение одного из образов Державина, у которого осень, „подняв пред нами юбку, дожди, как реки, прудит”. Бурлюк щеголяет в своих стихах отсутствие логики: например, последовательно перечисляет образы без какой-либо семантической и даже грамматической связи между ними.

Маяковский, как и раньше, представлен немногими стихотворениями; все они превосходны. Обратим, однако, внимание на их расположение в книге. Два стихотворения набраны в самом начале (за ними следуют произведения Шершеневича и Большакова), причём оба весьма близки эстетике «Мезонина поэзии»: тема непонимания поэта современниками и, так сказать, футуристский дендизм.10![]()

Самая оригинальная поэтическая подборка в «Первом журнале», безусловно, принадлежит Каменскому. Как и следовало ожидать, в шести его стихотворениях преобладают восточные мотивы и авиация; используемая в них грубая лексика преследует единственную цель: “эпатировать буржуа”. Каменский прибегает к разнообразным типографским ухищрениям, но с куда большим разнообразием, чем Бурлюк. Особенно интересна его „железобетонная поэма” (об этом жанре мы поговорим ниже), в которой зрительный элемент настолько преобладает над всеми остальными, что её почти невозможно читать вслух.

Такого рода эксперименты находят своё теоретическое обоснование в статье «Поэтические начала», написанной Николаем Бурлюком в соавторстве с братом Давидом. Строго говоря, это не совсем теоретическая работа: стоит только Николаю затронуть теоретическую проблему, как он тут же теряет всякую последовательность, перескакивая с одного на другое, и его текст приобретает характер беглых дневниковых заметок. Тем не менее, в статье настойчиво проводится мысль о том, что смысловые оттенки поэтического слова меняются в зависимости от того, как именно таковое написано или напечатано. Бурлюк приводит любопытные примеры. Он обращает внимание читателя на то, что некоторые слова выглядят более естественно, когда написаны от руки (например, фамилия автора, которую в последнее время стали передавать в виде подписи). Бурлюк упоминает средневековые рукописные книги и рассуждает об особой роли в них цвета и прочих визуальных элементов. Он говорит также об александрийских поэтах (Аполлонии Родосском, Каллимахе), которые располагали свои стихи необычным образом. Бурлюк порицает современных поэтов за то, что те не признают эстетической ценности математических и иных символов, и цитирует строки знаменитого сонета Рембо о гласных. Даже в запахах Бурлюк обнаруживает поэтический смысл (например, в надушенных женских письмах) и в качестве собственного открытия сообщает, что надгробные надписи на камне “звучат” иначе, нежели на меди. Большая часть статьи написана торопливо и беспорядочно; понятно всё же, что Бурлюк пытается связать слово с мифом (и оказывается единственным футуристом, мысль которого движется в символистском направлении: он считает мифотворчество непременным условием словотворчества). Бурлюк затрагивает также проблему случайности в поэзии и сожалеет о том, что lapsus linguae находится у поэтов в загоне, тогда как другое „детище случая” — рифма — пользуется почётом. Статью завершают призывы (на этот раз их автор — сам Николай Бурлюк) к созданию новой азбуки и культивированию искусства грамматической ошибки.

Не менее интересен, хотя и не так связан с проблемами футуристского движения в целом, короткий диалог Хлебникова «Разговор Олега и Казимира», где провозглашается закон пятилучёвого звукового строения самовитого слова и подчёркивается особое значение начального звука в слове. Функционирование этих начальных звуков позволило Хлебникову обнаружить, каким образом в языке проявляется судьба, и как она пролагает свои пути в будущее. Вовсе не случайно, утверждает Хлебников, что названия материков начинаются с А: он убежден, что в праязыке буква А означала сушу. Он считает, что в современных германцах и русских продолжают жить древние греки и римляне, на что указывают их первые буквы. Пренебрежительное отношение Хлебникова к иностранным языкам приводит его к ложному мнению, что имена Гёте (Goethe) и Гейне (Heine) начинаются с одной буквы.

Оставшееся место в разделе критики «Первого журнала русских футуристов» занимают сочинения Шершеневича (под собственным именем и под псевдонимами), в которых он полемизирует с литературными критиками, силясь во всём их превзойти. Особый интерес представляет полемика Николая Бурлюка и Шершеневича с марксистами и либералами, которых оба автора обвиняют в том, что они совершенно не понимают поэзии и предают идеал свободы, поскольку ругают и унижают футуристов, единственная цель которых — свобода в искусстве. Позабыв, что он всё ещё гилеец, Бурлюк клеймит врагов „азиатами” — разумеется, в уничижительном смысле — и называет их наследниками „духовных крепостников” Белинского, Писарева и Чернышевского, чьи работы вскоре станут краеугольным камнем советской эстетики.

Центральное место в этом разделе занимает «Позорный столб российской критики» — антология ругательских суждений о русском футуризме в периодике 1913 года. Подборку составили и прокомментировали Лившиц и Давид Бурлюк, уже давно собиравшиеся выпустить эту антологию в виде брошюры; в своих воспоминаниях Лившиц пишет, что, когда «Позорный столб» появился в «Первом журнале русских футуристов», он уже утратил изрядную долю своей остроты. Главная его ценность в том, что здесь собраны образчики того, как реагировали на футуризм современники (этот материал разбросан по многочисленным газетам и журналам и труднодоступен). Источники не указаны, приводятся лишь имена и псевдонимы. Кое-что принадлежит перу известных журналистов (Homunculus, А. Измайлов), но большинство авторов — давно забытые, зачастую безграмотные и невежественные репортёры, которые спешат выразить своё негодование по поводу футуристского „безобразия” и высмеивают футуристскую поэзию, неуклюже её пародируя. Они называют футуристов шарлатанами, сумасшедшими, нигилистами, хулиганами, фиглярами и мошенниками; порой отрицают у них всякое новаторство, утверждая, что декаденты и прежде занимались точно тем же. Любопытно встретить здесь имя Сергея Боброва, который в изданиях петербургских эго-футуристов критиковал гилейцев, хотя вскоре и сам выступил в Москве как футурист. Вообще говоря, составители, в отличие от итальянских футуристов, мало преуспели в полемике; не вполне достойным образом они жалуются на критиков, которые плохо к ним относятся и поносят всё „самое свежее, молодое, доброе, чистое”. Последние два эпитета вряд ли соответствуют избранному футуристами направлению, что лишний раз подтверждают представленные в сборнике стихи Бурлюка.

Авторы обзора литературы — Шершеневич и его друзья. Здесь превозносится сам Шершеневич, в частности, его книга «Экстравагантные флаконы» (статья написана Юрием Эгертом и содержит превосходное описание поэзии Шершеневича), умеренно оценивается «Сердце в перчатках» Большакова и устраивается вселенская смазь последним публикациям группы «Лирика»11![]()

Второе издание «Дохлой луны» вышло весной 1914 года и заслуживает особого упоминания, поскольку не является точным воспроизведением предыдущего (1913). Редактирование и печатание альманаха из-за отсутствия Бурлюка доверили Шершеневичу, и он расправился с ним так же безжалостно, как и с «Первым журналом русских футуристов». Книгу, как и прежде, открывает теоретическая статья Лившица, в которой новый редактор даже не позаботился исправить опечатки. Стихи Лившица помещены в середину книги (раньше они следовали сразу за статьёй), на их место Шершеневич поместил свои (тем самым оттеснив произведения Николая Бурлюка и Кручёных). Как и прежде, Шершеневич сопрягает город небоскрёбов (вряд ли русский) и душевные терзания: обнажённую душу человека привязывают к автомобилю и влачат по улицам подобно тому, как в средние века преступника привязывали к хвосту лошади. Несмотря на колкости его невольного соседа Лившица, это хорошие стихи. Поэтическую метафору и рифму в русской поэзии XX века невозможно изучать, не принимая в расчёт как Шершеневича, так и Большакова (к нему Шершеневич не проявил особой щедрости, поместив четыре стихотворения в самом конце книги). Мало того что Шершеневич перетасовал авторов — несколько вещей он вообще выбросил ради большего места для себя. Этим страшно возмутился Лившиц: три произведения Хлебникова (в том числе пьеса) были удалены — и кем? личностью, о которой в манифесте «Рыкающего Парнаса» совсем недавно говорилось как о „молодом человеке без определённых занятий”. Негодовал и Бурлюк, и тоже из-за Хлебникова, хотя истинной причиной недовольства было, вероятно, самоуправство Шершеневича в отношении его самого: число стихотворений Бурлюка урезано до девяти, кроме того, выкинут один из рассказов брата Николая. На обложке исчезло упоминание о «Гилее», на титульном листе — фраза о „единственных футуристах в мире”. В отличие от первого издания, во второе вошли два стихотворения Василия Каменского: хвалебный гимн жизни в духе народных песен с массой неологизмов и звуковых повторов, а также — весьма неожиданно для былого антиурбаниста — изобилием электричества, железобетона, рентгеновских лучей, афиш, искр от трамваев, кислорода, радио, телеграфа и, как нетрудно догадаться, авиаторов.

Второе издание «Дохлой луны» должно было не только продемонстрировать единый фронт футуризма в России, но и горделиво указать на его достижения: список опубликованных книг в конце сборника насчитывает около тридцати выпущенных пятью издательствами книг. Есть там и объявление о том, что Давид Бурлюк, „член парижской Академии искусств” (чудовищное по неправдоподобию заявление), открывает в Москве студию и объявляет набор слушателей. В мае 1914 года, перед самым началом Первой мировой войны, Бурлюк перевёз свою семью с гилейского юга в Подмосковье, где приобрёл небольшую дачу. Это было время великих ожиданий; но, как показывает развитие событий, второе издание «Дохлой луны» оказалось предвестьем заката дореволюционного русского футуризма.

Расскажем ещё об одном начинании периода расцвета: на длинном листе бумаги (предполагалось, что это будет свиток) был опубликован сборник из семи манифестов под общим названием «Грамоты и декларации русских футуристов». Свиток появился в первой половине 1914 года в Петербурге; перепечатаны четыре уже обнародованных манифеста: из «Пощёчины общественному вкусу» и «Садка судей II», «Декларация слова как такового» Кручёных и «Мы и Запад», написанный Лившицем с друзьями. Прибавились два манифеста Кульбина и манифест Гнедова, пытавшегося после распада эго-футуризма вступить в группу кубо-футуристов. Судя по неологизму ‘Свирельга’, давшему имя издательству и одному из стихотворений Гнедова, последний принимал в издании этого свитка самое непосредственное участие.

В своем первом манифесте,12![]()

Интересен манифест Василиска Гнедова «Глас о согласе и злогласе», в котором он открывает „новую дорогу в поэзии на тысячи лет” в области рифмы, „тысячелетия ‹sic!› остававшейся музыкальной”. Гнедов провозглашает „рифму понятий”, которая может быть консонансной (хрен — горчица) и диссонансной. Издание второго свитка, объявленное в первом, осуществлено не было.

Описание творчества русских футуристов этого периода будет неполным без перечня их статей, посвящённых проблемам искусства. Так, в 1913 году Давид Бурлюк издал двадцатистраничную брошюру «Галдящие “бенуа” и новое русское национальное искусство». Это довольно хаотичное произведение написано в виде диалога между Бурлюком, Репиным и одним из ведущих художественных критиков и историков искусства Александром Бенуа (чью фамилию в знак пренебрежения Бурлюк написал со строчной буквы). Впрочем, это не столько диалог, сколько заметки Бурлюка по поводу критики Бенуа деятельности русского авангарда на протяжении последних лет. Цитаты (или полуцитаты) из Бенуа набраны мелким шрифтом. В своих заметках Бурлюк пытается показать, как Бенуа из открытого врага нового искусства превратился в волка в овечьей шкуре, который лицемерно его воспевает, а на самом деле продолжает тайно ненавидеть. Есть здесь и несколько интересных утверждений. Бурлюк, например, восклицает: „Мы им ‹консервативным критикам› открыли это Новое в западной живописи. Мы выли и кричали, восхищаясь Сезанном, Гогеном и Ван-Гогом — кои открыли нам глаза — не к подражанию, а на возможность свободы”. Бурлюк подводит итог усвоенным русскими у Запада урокам следующим образом: не существует одного-единственного понимания художественной формы и красоты, а значит, такие слова, как “хороший вкус” и “хороший рисунок”, ложны и деспотичны, а включение в искусство содержания и идейности есть преступление перед ним. Необходимо отвергать старое и стремиться к новому. Единственными авторитетами являются природа и собственное “я”.

Описание творчества русских футуристов этого периода будет неполным без перечня их статей, посвящённых проблемам искусства. Так, в 1913 году Давид Бурлюк издал двадцатистраничную брошюру «Галдящие “бенуа” и новое русское национальное искусство». Это довольно хаотичное произведение написано в виде диалога между Бурлюком, Репиным и одним из ведущих художественных критиков и историков искусства Александром Бенуа (чью фамилию в знак пренебрежения Бурлюк написал со строчной буквы). Впрочем, это не столько диалог, сколько заметки Бурлюка по поводу критики Бенуа деятельности русского авангарда на протяжении последних лет. Цитаты (или полуцитаты) из Бенуа набраны мелким шрифтом. В своих заметках Бурлюк пытается показать, как Бенуа из открытого врага нового искусства превратился в волка в овечьей шкуре, который лицемерно его воспевает, а на самом деле продолжает тайно ненавидеть. Есть здесь и несколько интересных утверждений. Бурлюк, например, восклицает: „Мы им ‹консервативным критикам› открыли это Новое в западной живописи. Мы выли и кричали, восхищаясь Сезанном, Гогеном и Ван-Гогом — кои открыли нам глаза — не к подражанию, а на возможность свободы”. Бурлюк подводит итог усвоенным русскими у Запада урокам следующим образом: не существует одного-единственного понимания художественной формы и красоты, а значит, такие слова, как “хороший вкус” и “хороший рисунок”, ложны и деспотичны, а включение в искусство содержания и идейности есть преступление перед ним. Необходимо отвергать старое и стремиться к новому. Единственными авторитетами являются природа и собственное “я”.

Что касается Маяковского, то с мая по декабрь 1914 года он опубликовал, главным образом в газете «Новь», одиннадцать статей о поэзии и живописи. Его идеи можно свести к следующему: реализм не имеет ничего общего с подлинным искусством, и художник не имеет права в своих произведениях ни морализировать, ни изображать реальность. Искусство основано на свободной игре. С началом Первой мировой войны Маяковский быстро перешёл на крайне националистические, порой даже шовинистические позиции. Он требует от художников „откопать живописную душу России”, чтобы „дерзкая воля Востока” могла „диктовать одряхлевшему Западу”; он хочет, чтобы они создали искусство настоящего, способное оказать воинам на фронте помощь. В статьях о литературе Маяковский продолжает проповедь евангелия слова, заявляя, что слово — единственная цель поэта, который обязан обрести свободу „творить слова из других слов”. Он называет это „творчеством языка для завтрашних людей”. Один из источников — народная поэзия; по мнению Маяковского, такие его соратники, как Хлебников и Кручёных, черпают вдохновение из „светлого русла родного, первобытного слова, из безымянной русской песни”. Отчасти противореча сказанному выше, Маяковский продолжает превозносить урбанизм („нервная жизнь городов требует слов быстрых, экономных, отрывистых”) или вдруг провозглашает: „Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства”. Последнее заявление как бы предваряет послереволюционную деятельность Маяковского в ЛЕФе, где он трудился во имя утилитарного искусства; на фоне прочих его заявлений, касающихся эстетики, проклятие “искусству ради искусства” выглядит исключением. Иными словами, Маяковского можно назвать непоследовательным эстетом. В самой интересной своей статье «Два Чехова» он открыто возвышает голос против „великих идеалов добра”, проповедуемых либеральными и радикальными русскими критиками XIX века, и заявляет, что содержание в искусстве „безразлично”. Он хвалит Чехова, который понял, что „писатель только выгибает искусную вазу, а влито в неё вино или помои — всё равно”. „Не идея рождает слова, а слово рождает идею”, — продолжает он. И произведения Чехова — это „решение только словесных задач”. Маяковский пишет свои статьи ясным и энергичным, порой почти ораторским языком, однако ему так и не удалось стать теоретиком движения, поскольку он не сумел создать последовательную и оригинальную эстетическую систему.

В завершение общей картины расскажем о попытке одной группы художников захватить первенство в авангардистской поэзии, что лишний раз подчёркивает теснейшую взаимосвязь живописи и литературы. Эта попытка была предпринята Михаилом Ларионовым, одним из пионеров импрессионистской живописи в России, зачинателем неопримитивизма и создателем творческого метода, названного им „лучизмом”. Ларионов был поразительным, но очень трудным человеком; читатель этой книги, вероятно, помнит, что он иллюстрировал книги «Гилеи», затем порвал с Бурлюком и грозился забросать Маринетти тухлыми яйцами. Как и гилейцы, Ларионов и Н. Гончарова отвернулись от Запада и провозгласили независимость искусства России, основанного на иконе и примитивном искусстве. В отличие от гилейцев Ларионов проповедовал воинствующий эклектизм (признание всех стилей искусства настоящего и прошлого и свободное их смещение), в связи с чем он, вероятно, первым в России заявил, что итальянский футуризм устарел.

Сформулировать свои теории Ларионову и Гончаровой помог Илья Михайлович Зданевич (1894–1975), сын учителя французского языка из Тифлиса, единственный поэт в группе Ларионова, а впоследствии — один из самых ярких русских футуристов. Зданевич не жаловал гилейцев и считал их старомодными подражателями, делая исключение только для Хлебникова, да и то с оговорками.13![]()

В июле 1913 года группа Ларионова издала сборник «“Ослиный хвост” и “Мишень”» с „лучистым” манифестом и двумя статьями об искусстве. Завершает книгу статья С. Худакова, где представлены взгляды группы на литературу и „большинство современных литераторов, именующих себя футуристами” охарактеризовано как „обновлённое декаденство”. Одного за другим автор охаивает Хлебникова, Кульбина, Маяковского и Кручёных (двух последних всё же называет „более непосредственными и одарёнными”), а Кручёных обвиняет ещё и в том, что тот заимствует свои идеи у Ларионова. Ничуть не лучшего мнения С. Худаков об эго-футуристах и «Мезонине поэзии». Единственный поэт, которого он горячо хвалит — Антон Лотов, чей стихотворный сборник «Рекорд» с иллюстрациями Гончаровой был, по его словам, издан в количестве сорока экземпляров и мгновенно распродан. Вряд ли удастся когда-нибудь установить, кто скрывался под именем С. Худакова (скорее всего, это псевдоним), хотя один советский исследователь утверждает, что Антон Лотов — Илья Зданевич.14![]()

Дело осложняется ещё и тем, что, кажется, ни в одной российской библиотеке книги «Рекорд» нет. Как бы то ни было, Худаков пишет, что Лотов очень увлекался Маринетти, против которого, впрочем, решительно восстал. Три приведённых в статье стихотворения Лотова напоминают попытки Кручёных писать отдельными буквами, слогами и неологизмами, а также стихи Каменского, имитирующие турецкие слова. Одно стихотворение состоит только из согласных. Худаков делает несколько комплиментов Константину Большакову, у которого ему особенно понравилось «Эсмерами, вердоми...». Далее говорится о наличии целой группы поэтов-“лучистов” и приводятся образцы поэзии трёх совершенно неизвестных поэтов. В их стихотворениях слова, подобно лучам, расходятся в разные стороны от горизонтально напечатанного предложения;15![]()

Зданевич помогал Ларионову и в создании новой эстетики „всёчества”, в основе которой лежат изложенные выше идеи; в ноябре 1913 года он читал в Москве лекцию на эту тему. Слово ‘всёчество’ — его изобретение. Трудно сказать, имеет ли это направление (равно и „лучизм”) какое-либо отношение к поэзии. Некоторые мемуаристы называют Зданевича единственным “всёком” в вселенной.16![]()

В годы, которые вполне можно назвать расцветом русского футуризма, было издано несколько книг отдельных поэтов-футуристов, в том числе «Волчье солнце» Лившица. Её появление оказалось, однако, анахронизмом: в то время когда книга вышла, этот Гамлет русского футуризма уже покинул группу. Лившиц — важнейшая фигура футуризма и вместе с тем фигура одинокая, недолгий гость в его рядах. Когда он издал свою «Флейта Марсия» (Киев, 1911), Брюсов иронизировал в рецензии,17![]()

![]()

Для начинающего поэта Лившиц демонстрирует превосходное мастерство стихосложения, особенно наглядное в его рондо и оригинальном использовании гипердактилической рифмы: даже Брюсов вынужден был признать в рецензии, что стихи „сделаны искусно”. Другой влиятельной критик, Николай Гумилёв, нашел стих Лившица „гибким, сухим и уверенным” и обнаружил в книге „не только обещание, но и достижение”, хотя и упрекнул автора в том, что тот берётся за столь „нехудожественные темы”, как бесплодие.19![]()

Книга эта, название которой восходит к фразе Корбьера „soleil des loups” в стихотворении «Скверный пейзаж», — единственный сборник Лившица, лишённый тематического единства. В то время сама идея темы была для Лившица табу — он был во власти желания разъять слово. Тем не менее, в книге четырежды появляется знакомый мотив Луны и Гилеи. Некоторые стихотворения — любовные, в других окружающий мир видится как бы под воздействием гашиша: таков, например, пейзаж, „где облокотясь на облака, фарфоровые херувимы во сне касаются слегка”. В его стихах неверно было бы искать явный или скрытый смысл: смысл то появляется, то исчезает в этих ярких, плотно сбитых комбинациях слов и образов, которые так далеки друг от друга — и всё же неким образом между собой связаны.20![]()

Лившиц жалуется, что такого рода процедуры уводят его слишком далеко от звучания в сторону печатного слова. Однако многие стихотворения в книге оркестрованы весьма насыщенно, с использованием игры одинаковых звуков разных слов и словосочетаний в духе Хлебникова и позднего Кузмина. Слова отражаются друг в друге, эпитеты отбираются по признаку необычности, предложения нередко представляют собой цепочки образов, почти не связанных смыслом. То, как слова укладываются в строку, как они „сжимаются”, автору, по-видимому, гораздо важнее, чем то, что они обозначают, и консонансное богатство строк нередко приятно контрастирует с диссонансной рифмой типа: “трупик — тропик”. В отличие от других футуристов Лившиц отнюдь не стремится быть грубым или неэстетичным; вероятно, поэтому критики обвиняли его в том, что „он только притворяется футуристом, а на самом деле он — акмеист”.22![]()

Это неверно: мало кто из футуристов пошёл дальше Лившица в расшатывании традиционной поэтической семантики, и, тем не менее, стихи его приятны на слух, что для многих с футуризмом никак не ассоциируется. Сам Лившиц восторгался Хлебниковым, открывшим „жидкое состояние языка”. Вот что он писал по этому поводу:

Хотя Лившиц утверждал, что путь „жидкого состояния” доступен одному только Хлебникову, он и сам умел мастерски создавать „фосфеновые” стихи, что хорошо видно по многим произведениям из «Волчьего солнца»; он был кем угодно, но только не акмеистом. Лившиц писал, что акмеизм неприемлем для него из-за импрессионистичности, склонности к повествовательности и недооценки композиции в кубистическом её понимании.24![]()

![]()

Лившиц не был акмеистом, но и терпеть не мог, когда его называли футуристом, упрекал Давида Бурлюка за самовольство в принятии этого названия. Партийную дисциплину Лившиц соблюдал, на публичные выступления надевал вместо галстука чёрное жабо, старался говорить так же вызывающе, как его товарищи, и всё же был слишком серьёзен для того, чтобы получать удовольствие от такого, по его словам, „безобидного иконоборчества”. Гордый и нетерпимый, он жаждал открыть и сформулировать „безжалостную правду нового искусства”, а наивную радость друзей, предвкушавших это событие как свой личный праздник, называл „эгоцентрическим эмпиризмом”. Лившиц отказался подписать манифест в «Пощёчине общественному вкусу», поскольку принципы движения не были ему ясны, он не желал, чтобы теория обгоняла практику, и не обращал внимания на попытки Бурлюка сделать из него „ещё одного Маринетти”. К тому же Лившиц слишком хорошо знал прошлое, чтобы „сбрасывать его с парохода современности”, и считал лицемерием развенчивать Пушкина, но при этом спать с его книгами под подушкой. Из товарищей-футуристов он ценил только Хлебникова. Между Лившицем и Гуро возникло состояние „взаимной платонической ненависти” — для него она оказалась слишком неземным созданием. Кручёных действовал ему на нервы, хотя публично Лившиц называет его „поэтом небездарным”. Первые стихи Маяковского, по котором Бурлюк немедленно признал в нём гения, Лившица не впечатлили. Термин “футуризм” „давил его, как ошейник”, а после беседы с Маринетти он с горечью осознал, что в цилиндре, который тот ему показывал, „не было никакого кролика”. Написанный вместе с Якуловым и Лурье антизападный манифест стал для поэта началом отхода от футуризма, война довершила остальное.

В 1914 году Лившиц был призван в армию, ранен и отправлен в родной Киев на лечение. В 1922 году он издал здесь тоненькую книжку из девяти стихотворений «Из топи блат». Название книги — цитата из поэмы Пушкина «Медный всадник», стихи также имеют с этой поэмой немало общего. Сходны прежде всего то восхищение, которое вызывал у Лившица Петербург, особенно его архитектура, и то тёмное чувство, которое вызывала уверенность в присущих городу неразрешимых конфликтах. Лившиц примкнул к литературной традиции возобновлять произведения о Петербурге Гоголя, Достоевского и Андрея Белого, привнося в них своё. В центре большинства стихотворений — дома, площади, каналы и даже решётка возле Казанского собора, но всюду сквозит болотная Медуза, которую заковали в камень и лишили власти, но не одолели до конца. «Из топи блат» — книга одной темы. Образ Медузы явился поэту летом 1914 года, в период его нараставшего отчуждения от футуризма, когда он обнаружил в Петербурге „не прирученный элемент”, протестующий против великой ошибки Петра I, и распознал в столице „европейскую маску на лице болотной Медузы”. Все стихотворения написаны традиционным четырёхстопным ямбом (с особой склонностью к двуударной строке), звучат несколько риторически и напоминают классическую русскую оду. Они разве что косвенным образом свидетельствуют о недавних авангардистских экспериментах автора, хотя сам Лившиц видел в них решение задач „деформации смысловой и эмоциональной сторон слова — задач, доселе не привлекавших внимания русского поэта”.26![]()

Лучшая поэтическая книга Лившица — сборник «Патмос» — вышла в Москве в 1926 году. Едва ли не каждое стихотворение здесь — шедевр. Укорененные в традиции русской философской лирики XIX века (Тютчев, Баратынский), эти стихи суть неторопливые, исполненные грусти раздумья о природе поэзии. Подобно русским символистам, Лившиц пытается проникнуть в те области, где поэзия возникает или вот-вот возникнет, туда, „где вечной темнотой разъеден самый корень звука”, но отказывается заглянуть внутрь слова и принимает „трёх измерений сладкую обиду”. Последнее утверждение Лившица — ещё один жест, отклоняющий его футуристскую юность, и всё-таки в ткани стихов встречаются следы футуризма — случайный неологизм или редко используемый “некрасивый” образ. Преобладают мотивы сна, мечты, молчания, звука, есть и центральный женский образ, приобретающий черты музы, Психеи, танцующей девушки (индийской алмеи или Саломеи). В стихах присутствует атмосфера оккультизма, часто употребляются алхимические образы. Для Лившица «Патмос» стал художественной и духовной вершиной, не только проявлением его поэтической зрелости, но и воплощённым синтезом главных направлений русской поэзии XX века. Существует внутренняя связь этих стихов с поздней поэзией Михаила Кузмина и Осипа Мандельштама, близких друзей Лившица. Все трое (помимо близости в поэтической фактуре, темах и т.п.) создали поэтический мир, который заслуживает названия неоклассицизма27![]()

Два года спустя Лившиц объединил все четыре книги, добавил к ним несколько не публиковавшихся ранее стихотворений и дал в печать под названием «Кротонский полдень» (Москва, 1928). Эта книга, сочетающая различные стадии творчества поэта, обладает определённым единством и демонстрирует восхождение поэта от скульптуры («Флейта Марсия») через живопись («Волчье солнце») и архитектуру («Болотная медуза» — так теперь была названа третья книга) к поэзии («Патмос»). Она производит очень сильное впечатление и позволяет ставить Лившица рядом с такими выдающимися русскими поэтами XX века, как Вячеслав Иванов, Кузмин, Мандельштам, Ходасевич. Есть своя ирония в том, что ни современники, ни люди нашего поколения не заметили этого превосходного поэта. И «Патмос», и «Кротонский полдень» были встречены молчанием. Лившиц остаётся для многих второстепенным поэтом-футуристом, чьи стихи по праву забыты, а воспоминания («Полутораглазый стрелец», Москва, 1933) являются важным историческим источником. В этой книге Лившиц с горечью называет себя „литературным неудачником, который не знает, как рождается слава”.

В 20-е годы Лившиц зарабатывает на жизнь переводами современных французских прозаиков (Жироду, Дюамель, Пьер Анп и др.) Его прекрасные переводы из французской поэзии собраны в изданной в 1934 году антологии «От романтиков до сюрреалистов». В 1937 году вышло её второе, значительно расширенное издание под названием «Французские лирики XIX и XX веков». Некоторое время спустя Лившиц оказался жертвой сталинских чисток, и его имя перестали упоминать. В 1940 году один исследователь истории русского футуризма28![]()

Лившиц распрощался с футуризмом навсегда, Хлебников покинул его лишь временно. Как уже говорилось, он порвал с «Гилеей» по причине подобострастного отношения гилейцев к Маринетти.29![]()

«Ряв!» имеет подзаголовок «Перчатки. 1908–1914», но, несмотря на вызывающий посыл, вполне благообразен. Центральное произведение книги — поэма «Вила и Леший». Это причудливое и беспорядочное описание отношений кокетливой юной дриады и старого славянского сатира — один из самых показательных примеров славянской идиллии в творчестве Хлебникова. Ещё одно примитивистское произведение Хлебникова, но уже другого рода, имеет заимствованное у Кручёных название «Мирсконца», хотя вполне самобытно. Это короткая пьеса о том, как мертвец сбежал с собственных похорон и вместе с женой проживает жизнь от конца к началу — в финальной сцене оба едут в детских колясках с воздушными шарами в руке. Есть и драматический отрывок «Аспарух» о болгарском хане VII века и его войнах с византийцами. Остальное — переиздание, в отрывках или полностью, уже публиковавшегося в футуристских сборниках. Открывает книгу материал публицистического свойства — перепечатка его давнего (1908) шовинистического призыва к славянам (Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина), завершает короткий утопический очерк о железных дорогах.

«Изборник стихов» по объёму в два раза больше, чем «Ряв!», и состоит из двух частей. Первая, которую готовил к печати сам Хлебников, содержит уже известные стихи, во второй сочинения (как старые, так и новые), публикуются впервые. Изобилующие составной рифмой и неологизмами стихи эти воспроизводят дух древнеславянских времён; здесь же поверия о ведьмах. Завершают книгу размышления поэта на филологические, исторические и даже орнитологические темы, однако за всем этим скрывается главное: математические законы истории, обнаруживаемые в исторических датах. Для подкрепления своей теории Хлебников черпает материал из самых разных источников — от преданий времён татаро-монгольского ига до северных русских диалектов.

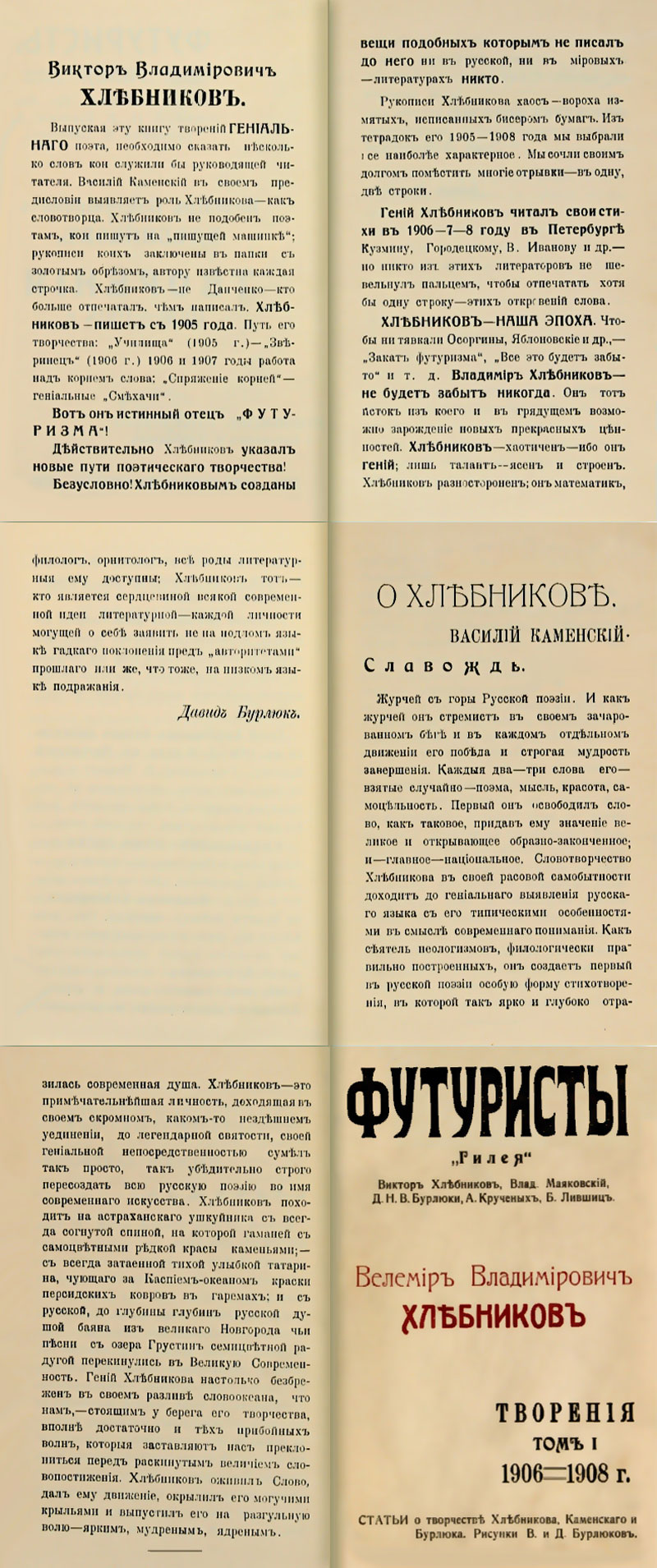

Давид Бурлюк издал хлебниковские «Творения (1906–1908)», под маркой «Гилея», причём на титульном листе указано — «Издание “Первого журнала русских футуристов”». Вряд ли за всю его жизнь (да и после смерти) Хлебникова так безмерно превозносили, как во вступительной статье Бурлюка. „Истинный отец футуризма”, „гений”, „указал новые пути поэтического творчества” — так Бурлюк пишет о Хлебникове, а русских литературных мэтров обвиняет в том, что те не способствовали изданию его произведений.

В книге есть и предисловие Василия Каменского — весьма лирическое, хотя и не менее хвалебное. Каменский указывает на особое значение и национальный характер творчества Хлебникова, на его новаторское обращение со словом — и даже находит у Хлебникова признаки святости. Он превозносит поэта за то, что тот освободил „слово как таковое” и называет его гений словоокеаном, а остальных футуристов — стоящими у берега хлебниковского творчества и довольствующимися волнами прибоя. Даты на обложке, разумеется, не случайны: Бурлюк в очередной раз стремится показать, что русский футуризм возник раньше итальянского. В действительности многие произведения в книге написаны позже, чем указано. Вместе с тем, утверждая, что Хлебников начал писать стихи в 1905 году, Бурлюк не знал, что это случилось ещё раньше — в 1903 году. Чтобы подчеркнуть разнородный и хаотический характер произведений Хлебникова, здесь, как и в «Молоке кобылиц», использованы шрифты разного типа и размера („Хаотичен, ибо он гений”, — пишет Бурлюк), а для доказательства того, что Хлебников отнюдь не „пишущая машинка”, чахнущая над рукописями, Бурлюк издал книгу в высшей степени небрежно. Тексты наползают друг на друга, наброски перемешаны с законченными стихотворениями и их фрагментами, опубликован конец поэмы, начало которой было напечатано четыре года назад под другим названием («Журавль»)... Большинство произведений Хлебникова демонстрирует уже известное нам увлечение поэта словотворчеством и примитивистскими темами. В книге есть написанное стилизованной прозой произведение, в котором современные сцены переплетаются со сценами из истории России XVII века («Училица»).

Самое объёмное сочинение в стостраничном сборнике — шуточная пьеса «Чёртик». Бурлюк датирует её 1906 годом, что особенно забавно, поскольку в это время Хлебников в Петербурге, месте действия пьесы, ещё не жил. Подзаголовок гласит «Петербургская шутка на рождение Аполлона», однако на всём протяжении вещи (возможно, первом действии незаконченной большой пьесы) ни Аполлон, ни журнал «Аполлон» не упоминаются: это сатира на большой город, жители которого совершенно утратили воображение и способность к мифотворчеству. Говоря точнее, острие сатиры Хлебникова направлено на современное образование (примерно так же, как и в поэме «Внучка Малуши»). В финале пьесы эта тема сводится к патриотическим размышлениям об упадке русского духа. Хотя «Чёртик» и не принадлежит к числу лучших творений Хлебникова, пьеса любопытна смешением картин современной городской жизни и языческой мифологии. Её персонажи — Чёрт (главное действующее лицо), Перун, Геракл, Гера. В пьесе ничего не происходит, это ряд коротких и длинных монологов в прозе и стихах, есть в ней и хоры. Порой «Чёртик» кажется пародией на вторую часть «Фауста» Гёте.

Хлебников был взбешён, когда увидел, что сделали с его сочинениями в «Творениях» (как, впрочем, и в «Первом журнале русских футуристов», и в «Затычке»), и немедленно написал письмо редактору, но так его и не отправил. Поэт обвинил братьев Бурлюков в том, что они исказили его тексты, напечатали не предназначавшиеся для печати и недостойные её вещи и сделали всё это, не спросив у него разрешения. Он потребовал приостановить издание «Творений» и даже угрожал Бурлюкам судом.

Четвёртая книга Хлебникова вышла в свет в Петербурге в конце 1914 года (на обложке стоит 1915), когда уже началась Первая мировая война; издание подготовил Матюшин. Она называется «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне». Начало войны, очевидно, побудило Хлебникова поделиться с читателями результатами своих исторических штудий. Он предоставил обширный материал — целые страницы, заполненные колонками дат со времен древнего Египта до современности. Хлебников приходит к выводу, что историей народов управляют числа 317 и 365, а число 28 связано с индивидуальной судьбой человека и отграничивает поколения с противоположным мировоззрением и образом жизни. На основании этого делаются несколько предсказаний. Открывает книгу предисловие Кручёных, усматривающего в вычислениях Хлебникова сущность футуризма: „Лишь мы, то будетляне, то азиаты, рискуем взять в свои руки рукоять чисел истории и вертеть ими как машинкой для выделки кофе!..”

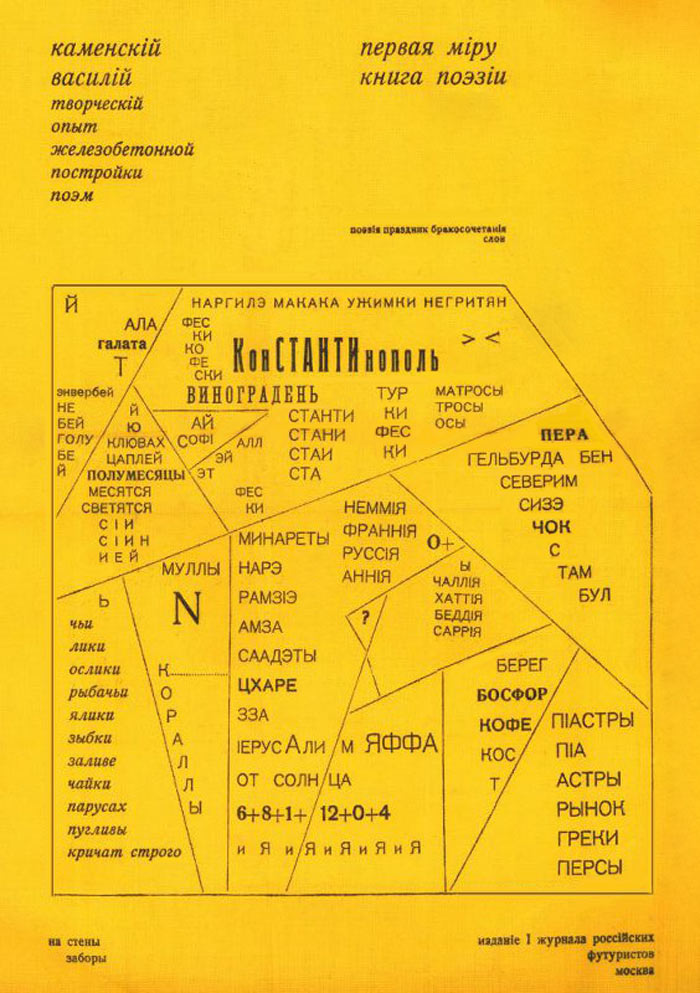

В отличие от Лившица и Хлебникова, Каменский оставил к этому времени своё отшельничество, вернулся к футуризму и был готов активно и верно служить общему делу. Турне по России придало ему уверенности и помогло забыть былые разочарования. Он присоединился к футуристам как раз в ту пору, когда, отбросив импрессионистские заблуждения прошлого, они перешли к идеям и техническим приёмам авангарда; Каменский не только приветствовал эти перемены, но и готов был идти в этом направлении как можно дальше. И действительно, в использовании новой стиховой графики он превзошёл всех русских футуристов. Бурлюк уже применял в стихах разные шрифты и знаки, но его стихи предназначались для чтения. В „железобетонных поэмах” Каменского визуальная форма довлеет себе: декламировать их практически невозможно. Хотя под заголовком „железобетонные поэмы” Каменский печатал самые разные стихотворения, следует отличать поэтические тексты, необычность которых достигается изобретательным использованием типографских шрифтов, от тех, которые являются чисто зрительными. Несколько таких “поэм” Каменский экспонировал в 1914 году совместно с Ларионовым на выставке «№4».30![]()

Хотя у нас нет ни одного авторского комментария к „железобетонным поэмам”, наподобие развёрнутого пояснения Лившица к его стихотворению «Тепло», в журнале «Стрелец» (№1, 1915) опубликована статья Андрея Шемшурина, где истолкование одной из них основано на беседе с автором. Поэма «Константинополь», о которой идёт речь, была напечатана на жёлтом листе бумаги в виде квадрата, образующего основной текст. Над квадратом стоят слова: „первая миру книга поэзии” и любимый лозунг Каменского „Поэзия — праздник бракосочетания слов”, под ним — „на стены, заборы” Излагаются впечатления Каменского от поездки в Константинополь. Средняя часть заглавия — „станти” — выделена крупным шрифтом (поэт слышал, что так называют Константинополь) и является началом “футуристического столбика”, в котором каждое слово получается из предыдущего отбрасыванием одной буквы. Другие слова в этом многоугольнике перечисляют то, что Каменский видел в порту, причём некоторые из них являются вершинами новых столбиков. Порой слова разбиты на слоги, один из которых входит в состав сразу двух слов (например, „ко-фе-ски”). Символы > и < обозначают прилив и отлив человеческой толпы в порту, в треугольнике слева от главного многоугольника вверху и внизу стоит загадочное й — „какие-то странные звуки”, которые поэт услышал в порту и принял за крик чаек. Оказалось, это кричали, выпрашивая подачку, мальчишки. Слова большей частью турецкие, одно из них (галата) — название улицы. В многоугольнике есть одиночное Т, которое нередко встречается на вывесках. Есть столбик, образующий что-то вроде детской дразнилки: „энвербей / НЕ / БЕЙ / ГОЛУ / БЕ / Й” (энвербей — турецкий военный). В другом многоугольнике записаны впечатления Каменского от мечетей, шпицы которых напоминают ему клювы цапель: среди слов многоугольника есть „клювы” и „цапли”, хотя и в косвенных падежах (Каменский предпочитает именительный), а некоторые слова зарифмованы. Три непонятных слова внизу, по утверждению поэта, турецкие, они означают „различную напряжённость света”. Рядом находится маленький треугольник, в котором прочитывается незаконченное слово „Айя-София”. Оно выражает мимолетную мысль увидевшего мечети поэта о знаменитом православном храме. Вытянутый четырёхугольник внизу состоит из столбика слов, набранных курсивом, многие из них схожи по звучанию и строению — это воображаемый “перевод” услышанной поэтом песни. Каменский не понял её слов, но решил, что песня — о женщинах („чьи лики”), осликах, рыбачьих лодках, заливе, чайках, парусах и т.д. Шемшурин не объясняет, почему во главе столбца стоит мягкий знак: вероятно, песня была очень нежной и растрогала поэта. В следующем четырёхугольнике три элемента: горизонтально расположенное слово „муллы”, слово „кораллы”, расположенное вертикально, с небольшим наклоном (справа его продолжает ряд точек), и латинская буква N. Шемшурин объясняет это следующим образом. Каменский встретил на улицах много мулл, принял их за одного человека, то и дело попадающегося ему навстречу, и истолковал это как зловещее предостережение, неизвестность. Свой страх перед неизвестностью поэт обозначил буквой N, а маленький треугольник с вопросительным знаком символизирует озадаченность поэта чужой страной и незнакомыми словами, частично приведёнными в соседнем сегменте. Автору статьи было сказано, что некоторые из них означают названия России и других европейских стран — они стоят в отдельном столбике. В самом низу сегмента располагаются цифры и цепочка слов: „и Я и Я...”, протянутая от одного многоугольника к другому; первые — это выигрывающие, счастливые очки при игре в кости, цепочка — пожелание самому себе счастья. Ноль с крестиком означает, что температура в Константинополе упала ночью до нуля. Шемшурин оставляет без объяснения ту часть поэмы, которая пестрит русскими и турецкими словами, в том числе названиями городов за пределами Турции (Иерусалим, Яффа); возможно, они свидетельствуют о желании поэта продолжить своё путешествие.

под ним — „на стены, заборы” Излагаются впечатления Каменского от поездки в Константинополь. Средняя часть заглавия — „станти” — выделена крупным шрифтом (поэт слышал, что так называют Константинополь) и является началом “футуристического столбика”, в котором каждое слово получается из предыдущего отбрасыванием одной буквы. Другие слова в этом многоугольнике перечисляют то, что Каменский видел в порту, причём некоторые из них являются вершинами новых столбиков. Порой слова разбиты на слоги, один из которых входит в состав сразу двух слов (например, „ко-фе-ски”). Символы > и < обозначают прилив и отлив человеческой толпы в порту, в треугольнике слева от главного многоугольника вверху и внизу стоит загадочное й — „какие-то странные звуки”, которые поэт услышал в порту и принял за крик чаек. Оказалось, это кричали, выпрашивая подачку, мальчишки. Слова большей частью турецкие, одно из них (галата) — название улицы. В многоугольнике есть одиночное Т, которое нередко встречается на вывесках. Есть столбик, образующий что-то вроде детской дразнилки: „энвербей / НЕ / БЕЙ / ГОЛУ / БЕ / Й” (энвербей — турецкий военный). В другом многоугольнике записаны впечатления Каменского от мечетей, шпицы которых напоминают ему клювы цапель: среди слов многоугольника есть „клювы” и „цапли”, хотя и в косвенных падежах (Каменский предпочитает именительный), а некоторые слова зарифмованы. Три непонятных слова внизу, по утверждению поэта, турецкие, они означают „различную напряжённость света”. Рядом находится маленький треугольник, в котором прочитывается незаконченное слово „Айя-София”. Оно выражает мимолетную мысль увидевшего мечети поэта о знаменитом православном храме. Вытянутый четырёхугольник внизу состоит из столбика слов, набранных курсивом, многие из них схожи по звучанию и строению — это воображаемый “перевод” услышанной поэтом песни. Каменский не понял её слов, но решил, что песня — о женщинах („чьи лики”), осликах, рыбачьих лодках, заливе, чайках, парусах и т.д. Шемшурин не объясняет, почему во главе столбца стоит мягкий знак: вероятно, песня была очень нежной и растрогала поэта. В следующем четырёхугольнике три элемента: горизонтально расположенное слово „муллы”, слово „кораллы”, расположенное вертикально, с небольшим наклоном (справа его продолжает ряд точек), и латинская буква N. Шемшурин объясняет это следующим образом. Каменский встретил на улицах много мулл, принял их за одного человека, то и дело попадающегося ему навстречу, и истолковал это как зловещее предостережение, неизвестность. Свой страх перед неизвестностью поэт обозначил буквой N, а маленький треугольник с вопросительным знаком символизирует озадаченность поэта чужой страной и незнакомыми словами, частично приведёнными в соседнем сегменте. Автору статьи было сказано, что некоторые из них означают названия России и других европейских стран — они стоят в отдельном столбике. В самом низу сегмента располагаются цифры и цепочка слов: „и Я и Я...”, протянутая от одного многоугольника к другому; первые — это выигрывающие, счастливые очки при игре в кости, цепочка — пожелание самому себе счастья. Ноль с крестиком означает, что температура в Константинополе упала ночью до нуля. Шемшурин оставляет без объяснения ту часть поэмы, которая пестрит русскими и турецкими словами, в том числе названиями городов за пределами Турции (Иерусалим, Яффа); возможно, они свидетельствуют о желании поэта продолжить своё путешествие.

Другие „железобетонные поэмы” Каменского мало чем отличаются от «Константинополя». Несмотря на необычный внешний вид, это, в сущности, импрессионистские произведения, что особенно заметно тогда, когда поэт пишет, допустим, о галерее современной живописи.

Стихи, не разделённые на сегменты, демонстрируют бóльшее разнообразие средств и воображения. Например, телефонная поэма — очень изощрённое с типографской точки зрения футуристическое произведение. Оно состоит из звукоподражаний (имитация телефонного звонка), цифр (телефонный номер, время встречи, даты, номера домов и автомобилей) и ряда уличных впечатлений.

Погребальная процессия с лошадьми и катафалком (последний представлен приплюснутым ‘о’) изображена буквами слова ‘процессия’. Оригинальна поэма, где описан полёт Каменского на аэроплане над Варшавой и которую читать следует снизу вверх. Строки становятся всё короче и короче, образуют пирамиду с единственной буквой на вершине — наглядное изображение того, как пилот постепенно набирает высоту и исчезает из виду. Они состоят из осмысленных фраз, хотя иногда без конца и начала. Разнообразие шрифтов имеет определённое значение — свой шрифт для толпы зрителей на аэродроме, свой — для взлетающего самолета и так далее.

„Железобетонные поэмы” Каменский опубликовал не только в «Первом журнале русских футуристов», но и включил в две “пятиугольные” книги (с отрезанным верхним правым углом), напечатанные на обоях и с иллюстрациями. Обе книги увидели свет в Москве в 1914 году. Первая появилась с рисунками Давида и Владимира Бурлюков и называлась «Танго с коровами».31![]()

Вторая книга «Нагой среди одетых» написана Каменским в соавторстве с врачом Андреем Кравцовым, с которым поэт познакомился во время знаменитого турне футуристов по российской провинции. После этой книги Кравцов не издал ничего и не входил, кажется, ни в одну футуристическую группу. Пять его рифмованных текстов отдалённо напоминают стихи Бурлюка: они вполне традиционны и перенасыщены поэтическими штампами (большинство их связано с эротикой); Кравцов изо всех сил старается выглядеть авангардистом, то и дело отваживаясь на “смелые” образы („макаю нерв свой в сердца кровь”) и различные типографские ухищрения. Все „железобетонные поэмы” Каменского в этом сборнике — перепечатки из старых изданий. Каменский иллюстрировал книгу цирковыми сценами и портретами обоих авторов.

После революции Каменский опубликовал ещё две „железобетонные поэмы” в альманахе «1918» (Тифлис, 1917). Советский исследователь Н. Харджиев усматривает в его экспериментах „полную аналогию опытам Аполлинера ‹„симультанные” стихи› и итальянских футуристов”.32![]()

В непростой истории русского футуризма, где количество расколов, разрывов и новых альянсов, по-видимому, превышает численность самих футуристов, был один человек, которого можно назвать эталоном верности и надёжности: Алексей Кручёных. И колеблющийся Лившиц, и действующий на авось Бурлюк были склонны к крайностям: первый — чересчур требователен, второй — способен занизить и запутать цели движения. Что касается Хлебникова, то, несмотря на свой высочайший уровень и престиж, он всегда оставался “одиноким охотником”. Но чем бы ни занимались футуристы — отрицанием прошлого, борьбой с литературными врагами или исследованием возможностей „слова как такового” в его графическом облике, фонетической плоти и морфологическом скелете, — Кручёных от своих друзей никогда не отставал. Уступая многим из них в образованности, мастерстве и таланте, он сумел, тем не менее, стать теоретиком футуризма; возможно, именно благодаря ему футуризм обрёл своё лицо и сохранил верность главным принципам движения.

В течение 1913 и 1914 годов под издательской маркой «ЕУЫ» Кручёных выпустил в свет несколько книг, в которых продолжал развивать идеи своих ранних литографированных изданий. В неукротимом бойцовском духе Кручёных, в успешном применении и развитии беспредметной примитивистской техники проглядывают “классические” черты русского футуризма

Книга «Возропщем» (1913) с рисунками К. Малевича и О. Розановой напечатана обычным способом, но практически без знаков препинания, а некоторые строки — одними прописными буквами. Книга состоит, собственно говоря, из трёх произведений: стихи, пьеса и проза. В целом её можно определить как исследование возможностей алогизма, вплотную приближающееся (особенно в третьем произведении) к “автоматическому письму”. Драматический отрывок — удачный пример такого алогизма; его можно считать предтечей современной драматургии абсурда. Отрывок начинается коротким предисловием с разносом Московского Художественного театра, этого „почтенного убежища пошлости”. По ходу пьесы алогическая струя усиливается. Сначала реплики персонажей ещё обладают неким подобием смысла, затем он всё больше уступает грамматическим нелепостям, случайным словам и обрывкам слов. Во время монолога Женщины (вероятно, главной героини) кровать поднимается в воздух, после чего предметы принимаются летать. К концу монолога Чтец произносит заумное стихотворение, которое, согласно авторской ремарке, следует читать быстро и высоко, чтобы голос порой опадал и скользил. Монолог Женщины превращается в невнятный поток слов без конца и без начала, слов служебных, бессмысленных неологизмов и обычных русских слов (зачастую неправильно произносимых или неверно связанных) в сочетании с отдельными слогами, буквами и числами. В конце пьесы актёры уходят со сцены, и Некто Непринуждённый читает заумные стихи.

В книге «Возропщем» (и это для Кручёных характерно) имеется критический и полемический материал. В короткой статье Кручёных едва ли не объявляет Тургенева предшественником футуризма. На последней странице книги он расправляется с итальянским футуризмом, превозносит „московских футуристов” (т.е. гилейцев), которые „впервые дали миру стихи на свободном языке, заумно и вселенско”, и отказывает Северянину в праве называться футуристом (это отлучение Северянина произошло за несколько месяцев до его союза с «Гилеей»).

Названная одним из критиков „новым свидетельством кретинизма”,33![]()

![]()

Книга «Взорваль» с рисунками Малевича и Кульбина (который специально для этого издания исполнил портрет Кручёных) появилась в Петербурге в июне 1913 года и продолжила традицию ранних литографированных изданий Кручёных. Все тексты в беспорядке написаны на листах разного размера и цвета. Упор в книге делается на „свободный язык”, поэтому на первой странице стоит несуществующее слово ‘беляматокияй’, а стихотворения представляют собой зачастую лишённую всякого смысла последовательность тщательно подобранных по звучанию слов. Некоторые напоминают детские считалки и русские народные загадки. Теоретическое значение книги «Взорваль» заключается в том, что здесь Кручёных впервые обращается к глоссолалии русских сектантов как предшественников его зауми (сборник «Трое» со статьей Кручёных появится два месяца спустя). Кручёных цитирует набор бессмысленных слов хлыста В. Шишкова и усматривает в них „подлинное выражение мятущейся души”. Кручёных считает, что „говорение языками” доказывает, что в „важнейшие моменты жизни” человек прибегает к зауми. После этих доводов в пользу существования и использования заумного языка Кручёных помещает собственные заумные стихи (одно написано исключительно гласными).

Кручёных упоминает в данном случае источник, из которого он почерпнул свои теории: статью Д.Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» из «Богословского вестника» (1907–1908) с множеством примеров “зауми avant la lettre”, произносимой сектантами в состоянии экстаза. Одна из хлыстовок сообщает о себе: „Говорю я сама не знаю что, и даже на неизвестных мне языках”.35![]()

Книга Кручёных «Поросята»,36![]()

Следующая книга Кручёных, также изданная в 1913 году, — шестнадцатистраничная критическая статья под названием «Чорт и речетворцы». Статья написана в довольно неприятном тоне, напоминающем ранних декадентов и импрессионистов, но по содержанию представляет собой характерный образец полемики футуристов с символистами и русской литературной традицией в целом. Предшествующую футуризму русскую литературу Кручёных объявляет бесовской и непомерно эсхатологической.

В обзоре русской литературы от Гоголя и Достоевского до символистов Кручёных высмеивает писателей, которые слишком серьёзно относятся к чёрту и концу света (особенно ярко это выражено в петербургской теме), тогда как чёрт ничуть не больше блохи. Кручёных обвиняет Лермонтова в гиперболизации и прославлении этой „блохи” в образе Демона, а Льва Толстого высмеивает за его попытки сначала поймать блоху, а потом с ней помириться. Пришествие футуристов в русскую литературу описано как конец бесовской эпохи. Собственные произведения Кручёных «Полуживой» и «Игра в аду» приводятся как образец правильного подхода к теме, поскольку в них автор чёрту не поддаётся. Впоследствии Кручёных сообщил, что незадолго перед публикацией обсуждал эту статью с Хлебниковым, и тот внёс в текст несколько исправлений. Книга «Чорт и речетворцы» издавалась дважды.

Книга «Утиное гнездышко дурных слов» вышла в свет скорее всего в 1913 году.37![]()

Книга насыщена грубыми и уродливыми образами, абсурдом и насилием: смрад, палач, чума, людоедство, висящие сосцы, раздавленный червяк, плевки, рвота, идиот, отрыжка... Вульгарная образность и лексика вполне соответствуют нарушениям языковых норм: неправильные глагольные окончания, неверные ударения (мысле́й, невесты́), неравносложные рифмы, небрежное правописание. Центральное произведение книги — стихотворение «Эф-луч» — почти лишено сюжета и напоминает мрачную фантазию Хлебникова «Журавль» о машине-убийце.

Первая книга Кручёных 1914 года (январь) отличается от прочих тем, что написанные от руки стихи и многочисленные иллюстрации О. Розановой и Н. Кульбина литографированы в четыре цвета. Книга с заумным названием «Те-ли-лэ» состоит из уже опубликованных произведений и отрывков Кручёных и Хлебникова (в основном из «Помады» и «Пощёчины общественному вкусу»). Стихи на странице расположены разнообразными способами, а отдельные слова и части слов напечатаны разным цветом. Инфантилизм «Поросят» продолжает изданная в 1914 году книга «Собственные рассказы и рисунки детей».38![]()

Последняя книга Кручёных этого периода — «Стихи В. Маяковского». Написана она скучно, путано и малопознавательно. Половину книги занимают цитаты; Маяковский в лирическом комментарии уподобляется боксёру (поэту с железными кулаками) и хулигану, который, сочетая в себе дерзость с сентиментальностью, выражает своим творчеством „тоску современного дикаря”. Интерес к современности Кручёных объявляет всего лишь этапом футуристского движения, а тему безумия в произведениях Маяковского объясняет как тактику запугивания:

Кручёных постоянно сравнивает Маяковского с символистами (разумеется, не в их пользу) и даже с Пушкиным. Брюсову он противопоставляет Маяковского как подлинного поэта большого города с глубоким пониманием неодушевлённых вещей, как человека, который проникает во внутреннюю жизнь города и не просто созерцает её, но и сопереживает ей. Несмотря на все свои недостатки, книга Кручёных оказалась первым исследованием творчества Маяковского, что позволяет ей занять почётное место в необъятной литературе о нём. К сожалению, современные русские литературоведы обходят вниманием эту пионерское исследование и образец футуристской критики, всегда — в отличие от символистской критики, стремившейся к взвешенности — пристрастной к соратникам.

Влияние футуризма на развитие русской литературы стало особенно заметным в 1913–1914 годах. Возникшую при этом “околофутуристическую” литературу можно разделить на произведения союзников футуристов, установивших личные контакты с отдельными футуристскими группами, но так и не ставших их постоянными и активными членами; поэзию и прозу эпигонов; подделки, пародии и мистификации. Большинство этих произведений вряд ли заслуживает названия литературы (а ещё меньше поэзии) — их сочинили полулитераторы, психически больные, шутники и безнадёжные графоманы, однако краткий отчёт о них представляет определённый исторический интерес.

“Величайшим” среди последователей футуристов был Вадим Баян (Владимир Иванович Сидоров, 1880–1966), который принимал гилейцев и Игоря-Северянина во время их турне по Крыму и участвовал с ними в поэтических выступлениях. В 1914 году Баян выпустил в одном из лучших петербургских издательств роскошно оформленную книгу «Лирический поток. Лирионетты и баркароллы». Для большей надёжности автор не только предпослал книге два предисловия — Северянина и известного романиста И. Ясинского (доброжелательное и в высшей степени покровительственное письмо автору), но и опубликовал в ней стихи Фёдора Сологуба и его жены, попавшие в домашний альбом Баяна. В конце книги помещены ноты музыки, написанной на два стихотворения Баяна. Его поэзия отличается сладкозвучием и бойким стихосложением, изобилует экзотическими и эротическими мечтами („Я сплету ожерелье из женщин”). Налицо огромное влияние Северянина, которому Баян вторит в безудержном самовосхвалении, частом употреблении иностранных слов (порой он, кажется, не понимает их смысла) и неологизмов. Отрицательные газетные отклики вызвала листовка Баяна, в которой он назвал себя “аристократом духа” и пренебрежительно отозвался о своих критиках как о „злобствующей литературной черни”.39![]()

![]()

![]()

Поэтические начинания Павла Кокорина, крестьянина по происхождению, одобрил Игорь-Северянин. С 1909 по 1913 Кокорин издал в Петербурге четыре книги неказистых опусов, изобилующих неуклюжими и безграмотными словосочетаниями; написаны они в духе народных песен, но порой выдают влияние Северянина. Одна была замечена Брюсовым, который даже умудрился углядеть в ней „свежие строчки”.42![]()

![]()

Павел Коротов, как и Кокорин, был участником эго-футуристского альманаха «Всегдай». Он жил в Харькове, где в 1914 году напечатал тоненькую книжку «Предзалы футуры. Интуиты», обладал некоторым талантом и невероятным тщеславием. В своих стихах он подражает по меньшей мере четырём эго-футуристам, мешая неуклюжие неологизмы à la Гнедов с манерностью Северянина. Коротов пробует писать и прозу, в которой сочетает импрессионизм с гротескным алогизмом и напоминает одновременно Игнатьева и Шершеневича. В завершающей книгу статье он с вызовом защищает идею эго-театра, высказанную в альманахе «Всегдай», и критикует Станиславского. Его стихи набраны разным шрифтом и носят следы усилий писать “аритмично”.