В.Ф. Марков

конце 1913 года в Москве заявила о себе ещё одна футуристская группа под названием «Центрифуга». Появилась она за несколько недель до того, как обозначились первые признаки упадка русского футуризма: самоубийство Игнатьева нанесло эго-футуризму смертельный удар; визит Маринетти в Россию крайне обострил противоречия среди кубо-футуристов; распался «Мезонин поэзии». Подозревать стремление «Центрифуги» к простой и ясной, как у «Гилеи», цели нет оснований, эстетического единства и чистоты рядов «Мезонина поэзии» тоже не найти. В произведениях её авторов нет идеологии, сопоставимой с теоретическими выкладками эго-футуристов. Не обладала «Центрифуга» и обаянием своих предшественников: никто ей не подражал. С другой стороны, точки соприкосновения между «Центрифугой» и футуристскими группировками налицо; её тесные связи с авангардной живописью заставляют вспомнить «Гилею», а ориентация на Европу напоминает устремления «Мезонина». Что касается эго-футуризма, то, кажется, все петербургские эго-футуристы печатались в изданиях «Центрифуги». Более того, среди приглашённых нередки авторы из числа бывших членов «Мезонина поэзии» и даже гилейцев, так что различить действительных членов «Центрифуги» и тех, кого просто напечатали за компанию, подчас весьма непросто. Создаётся впечатление, что любой поэт был вхож в «Центрифугу», за исключением разве что её заклятого врага Вадима Шершеневича.

конце 1913 года в Москве заявила о себе ещё одна футуристская группа под названием «Центрифуга». Появилась она за несколько недель до того, как обозначились первые признаки упадка русского футуризма: самоубийство Игнатьева нанесло эго-футуризму смертельный удар; визит Маринетти в Россию крайне обострил противоречия среди кубо-футуристов; распался «Мезонин поэзии». Подозревать стремление «Центрифуги» к простой и ясной, как у «Гилеи», цели нет оснований, эстетического единства и чистоты рядов «Мезонина поэзии» тоже не найти. В произведениях её авторов нет идеологии, сопоставимой с теоретическими выкладками эго-футуристов. Не обладала «Центрифуга» и обаянием своих предшественников: никто ей не подражал. С другой стороны, точки соприкосновения между «Центрифугой» и футуристскими группировками налицо; её тесные связи с авангардной живописью заставляют вспомнить «Гилею», а ориентация на Европу напоминает устремления «Мезонина». Что касается эго-футуризма, то, кажется, все петербургские эго-футуристы печатались в изданиях «Центрифуги». Более того, среди приглашённых нередки авторы из числа бывших членов «Мезонина поэзии» и даже гилейцев, так что различить действительных членов «Центрифуги» и тех, кого просто напечатали за компанию, подчас весьма непросто. Создаётся впечатление, что любой поэт был вхож в «Центрифугу», за исключением разве что её заклятого врага Вадима Шершеневича.История «Центрифуги» непроста и по футуристским стандартам довольно продолжительна (группа просуществовала около четырёх лет), её необходимо знать каждому, кто занимается русским футуризмом. Членами «Центрифуги» были Борис Пастернак и Николай Асеев, уже одно это говорит о многом. Исследователи русского футуризма порой называют «Центрифугу» преемницей русского символизма. Спорить не приходится: на первоначальном этапе это была откровенно символистская группа. Удивительно, что при этом в ней уже тогда проглядывали футуристские черты, а позднее, влившись в русло футуризма, она сохранила кое-что из символистского багажа.

Воспоминаний о «Центрифуге» почти нет, большинство сведений о её предыстории содержатся в автобиографических произведениях Пастернака. Всё началось в 1907 году в кружке, душой которого был Юлиан Павлович Анисимов (1886–1940). Сын генерала и внук знаменитого фольклориста Гильфердинга, Анисимов увлекался живописью (какое-то время работал в мастерской Анри Матисса) и писал стихи. Анисимов получил прекрасное образование, был невероятно обаятельным человеком и чаще других окунался в культурную жизнь Европы, по причине слабого здоровья проводя зимы за границей. Возможно, он первым среди русских обратил внимание на творчество Рильке и стал его переводить. В кружке Анисимова, носившем поначалу загадочное название «Сердарда», читали и переводили и других современных немецких поэтов (например, Рихарда Демеля). Впрочем, это была не столько литературная группа, сколько салон, где встречались поэты, писатели, художники и музыканты. Пастернак посещал «Сердарду» как пианист. Сидя за фортепиано, он импровизировал музыкальные портреты прибывающих гостей; поэзия была для него тогда всего лишь „слабостью”.

Анисимов был вхож в сочувствующее модернизму московское издательство «Альциона» и участвовал в работе знаменитого символистского книгоиздательства «Мусагет», при котором Андрей Белый вёл занятия с молодыми поэтам по ритмике стиха. В 1913 году Анисимов возглавил “школу стиха” (она отпочковалась от «Мусагета», сохранив с ним связь) и организовал на началах складчины небольшое издательство «Лирика»; группу назвали так же. К этому времени Анисимов был автором поэтического сборника «Обитель» с непритязательными стихами на религиозные темы. В его простой, мелодичной и однообразной поэзии можно уловить нотки Блока, Тютчева и особенно Рильке (он представлен в книге шестью переводами). Сборник пронизан атмосферой тоски и усталости, религиозная символика и лексика в явном избытке. Тогда же Анисимов издал свой перевод «Часослова» Рильке.1

Анисимов был вхож в сочувствующее модернизму московское издательство «Альциона» и участвовал в работе знаменитого символистского книгоиздательства «Мусагет», при котором Андрей Белый вёл занятия с молодыми поэтам по ритмике стиха. В 1913 году Анисимов возглавил “школу стиха” (она отпочковалась от «Мусагета», сохранив с ним связь) и организовал на началах складчины небольшое издательство «Лирика»; группу назвали так же. К этому времени Анисимов был автором поэтического сборника «Обитель» с непритязательными стихами на религиозные темы. В его простой, мелодичной и однообразной поэзии можно уловить нотки Блока, Тютчева и особенно Рильке (он представлен в книге шестью переводами). Сборник пронизан атмосферой тоски и усталости, религиозная символика и лексика в явном избытке. Тогда же Анисимов издал свой перевод «Часослова» Рильке.1![]()

Первый и единственный альманах группы вышел в начале 1913 года и тоже был озаглавлен «Лирика», в нём по пять стихотворений восьми молодых поэтов. С первой же страницы заявлена символистская ориентация: книгу предваряет цитата из Вячеслава Иванова. Оригинальностью большинство авторов не блещет; по качеству, настроению и тематике их стихи весьма немногим отличаются от стихов Анисимова. Таковы его жена Вера Станевич, Семён Рубанович (переводчик Верлена), Сергей Раевский (под своей настоящей фамилией Дурылин он написал книгу о Рихарде Вагнере) и Алексей Сидоров, стихи которого не так монотонны, как у Анисимова, но столь же эклектичны.2![]()

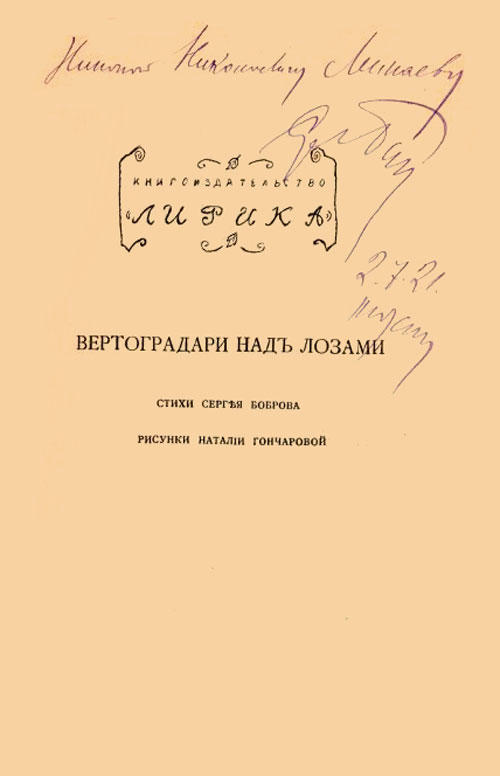

Подобно Анисимову, все трое к тому времени уже выпустили по книге. Наиболее значительная из них — «Вертоградари над лозами» Боброва — появилась в мае 1913 года. Сергей Павлович Бобров (1889–1971) вошёл в «Лирику» с репутацией “русского Рембо”3![]()

![]()

Для начинающего поэта «Вертоградари над лозами» — выдающееся достижение. Возможно, стихам Боброва недостаёт непосредственности, однако при повторном чтении они нравятся ещё больше. Перед нами поэт, который входит в литературу, блестяще владея техническими приёмами и превосходно ориентируясь как в поэтическом наследии, так и новых веяниях. Его первое программное стихотворение, газель о символических садовниках, не столько подражает газелям Вячеслава Иванова, сколько соперничает с ними. Свою начитанность Бобров демонстрирует во множестве эпиграфов (зачастую на языке оригинала): Лерберг, Алоизий Бертран, Корбьер, Бодлер, Рембо, Вийон, Нерваль, Новалис, Гофман, Фет, Баратынский, Пушкин, Языков, Вяч. Иванов, Коневской — список далеко не полон. Назвать эту книгу символистской есть несколько причин. Прежде всего, в ней много подражаний (порой весьма искусных) ведущим русским символистам. Но лучше подходит, пожалуй, слово “постсимволизм”. Бобров — ученик Брюсова, Иванова и Белого, который не восстаёт на своих учителей, а берёт у них всё, что касается техники, не скрывая равнодушия к метафизике. Гораздо больше привлекают его Иван Коневской (1877–1901), рано ушедший из жизни символист-первопроходец, и Михаил Кузмин, символист-одиночка, ясность и прозрачность которого проглядывают порой в стихах Боброва.

Для начинающего поэта «Вертоградари над лозами» — выдающееся достижение. Возможно, стихам Боброва недостаёт непосредственности, однако при повторном чтении они нравятся ещё больше. Перед нами поэт, который входит в литературу, блестяще владея техническими приёмами и превосходно ориентируясь как в поэтическом наследии, так и новых веяниях. Его первое программное стихотворение, газель о символических садовниках, не столько подражает газелям Вячеслава Иванова, сколько соперничает с ними. Свою начитанность Бобров демонстрирует во множестве эпиграфов (зачастую на языке оригинала): Лерберг, Алоизий Бертран, Корбьер, Бодлер, Рембо, Вийон, Нерваль, Новалис, Гофман, Фет, Баратынский, Пушкин, Языков, Вяч. Иванов, Коневской — список далеко не полон. Назвать эту книгу символистской есть несколько причин. Прежде всего, в ней много подражаний (порой весьма искусных) ведущим русским символистам. Но лучше подходит, пожалуй, слово “постсимволизм”. Бобров — ученик Брюсова, Иванова и Белого, который не восстаёт на своих учителей, а берёт у них всё, что касается техники, не скрывая равнодушия к метафизике. Гораздо больше привлекают его Иван Коневской (1877–1901), рано ушедший из жизни символист-первопроходец, и Михаил Кузмин, символист-одиночка, ясность и прозрачность которого проглядывают порой в стихах Боброва.

Увлечённость Боброва метрикой тоже, несомненно, связана с символизмом. Занимаясь в «Мусагете» у Белого, Бобров вырос в крупного теоретика, мимо которого не вправе пройти ни один исследователь русской поэтической метрики. В стихах Бобров охотно использует необычные и даже запрещённые метрические эффекты (например, /UU/U/U/ в четырёхстопном ямбе, где первое слово состоит из более чем одного слога). Он практикует метрическую подстановку, заполняет строки как можно бóльшим количеством пиррихиев, любит расставлять слова так, что безударные слоги стопы становятся ударными, помещает по соседству строки и строфы с разной ритмической организацией. Поэтика вторгается даже в образную систему Боброва: у него есть стихи, персонажами которых являются катахреза, аллитерация, оксюморон и анаколуф.

Если часть (особенно начало) «Вертоградарей» написана в символистской манере, а то и в духе раннего декаданса, в остальном Бобров — прилежный ученик поэтов пушкинского круга. Он стремится к классической простоте, ориентируясь, надо полагать, на Баратынского. Некоторые метрические странности Боброва суть развитие тютчевских метрических “просчётов”. Кумир Боброва — Николай Языков, один из обделённых славой первоклассных поэтов пушкинской поры. Любопытно, что футуристы (вспомним Шершеневича) тоже пытались создать нечто вроде культа Языкова. Боброва привлекают и куда менее известные поэты того времени („Мне радостна судьба обманчивая Туманского и Деларю”), а его привычка посвящать стихи друзьям и современникам вполне в духе первой половины XIX века.

Боброва тянуло к теоретизированию. Раздел примечаний книги загромоздил целый трактат: автор оправдывает свои метрические неправильности, приводя примеры (не всегда убедительные) из русской поэзии. Бобров стремится обратить внимание читателя на то, например, что он использовал “трибрахоидную” паузу на второй стопе в трёхдольном паузнике, что некоторые его стихи представляют собой одну фразу и что сонет на такой-то странице „сонетом не является и потому напечатан сплошь”. Бобров даже сообщает, в каком стихотворении он воспроизвёл метод Алоизия Бертрана, а где подражал Данте Габриэлю Россетти.

В довершение всего, к «Вертоградарям» прилагается статья о современной книжной иллюстрации. Печатное дело было “коньком” Боброва, нередко он сам иллюстрировал свои сочинения и оформлял обложки книг «Центрифуги». Иллюстрации к «Вертоградарям» делала Наталья Гончарова — её двухцветное с уклоном в кубизм оформление придаёт далёкой, в сущности, от новаторства книге весьма авангардистский внешний вид. Статья Боброва, написанная в навязчиво-разговорной манере «Записок из подполья», превозносит рисунки Гончаровой как новый и единственно верный тип книжной иллюстрации, разъясняющей поэзию живописными средствами. Рассуждая о творчестве Гончаровой, Бобров употребляет слово футуризм, не подозревая, вероятно, того, что вскоре будет примерять его на себя. Впрочем, один провинциальный обозреватель назвал эту книгу отчасти футуристической.5![]()

Суть эстетических воззрений Боброва ни его ранние, ни более поздние статьи в полной мере не проясняют: зачастую это лишь эклектический конгломерат знаний, действительно колоссальных. Нечёткость формулировок он то и дело заволакивает дымовой завесой агрессивности и высокомерия, шокируя читателя. Вместе с тем Бобров, безусловно, был наделён интеллектом, какому любой из русских футуристов мог только позавидовать.

Суть эстетических воззрений Боброва ни его ранние, ни более поздние статьи в полной мере не проясняют: зачастую это лишь эклектический конгломерат знаний, действительно колоссальных. Нечёткость формулировок он то и дело заволакивает дымовой завесой агрессивности и высокомерия, шокируя читателя. Вместе с тем Бобров, безусловно, был наделён интеллектом, какому любой из русских футуристов мог только позавидовать.

В начале 1913 года в первоклассном символистском журнале Бобров напечатал статью «О лирической теме».6![]()

Даже талантливые поэты могут строить свои стихи на подобного рода „жестах”, но Бобров решительно отвергает поэзию без лирики, которую он пытается определить (скорее, продемонстрировать) восемнадцатью способами. Отказываясь следовать примеру символистских лидеров, не желая стать жертвой старомодного эстетизма (Брюсов), приравнять поэзию к религии (Вяч. Иванов) и погрузиться в трясину априорных метафизических рассуждений (Белый), Бобров в своих попытках определить поэзию близок к тому, что сейчас называют структурным анализом. Он так и не достигает своей цели, ибо увязает в подробностях: помимо поэзии, привлекает к рассмотрению математику, химию и даже психофизику. Бобров ссылается на великое множество источников (от Вед до средневекового бельгийского мистика Яна ван Рейсбрука), но ему редко удаётся доходчиво пояснить, к чему именно эти примеры прилагаются, поскольку имена буквально пьянят его: Бертран, Рембо, Нерваль, Новалис, Лерберг, Языков, Тютчев, Баратынский, Коневской, Гофман — вот далеко не полный список. Читателю, наконец, это начинает надоедать; он понимает, что автор едва ли даст внятное определение тому, что провозглашает, ибо громоздит термины, предварительно не истолковав их. Бобров, например, считает само собой понятным, что такое символ (большой и малый), символика, символизация и символизм. Фактически он пытается сказать лишь одно: „стихотворение должно не означать, но быть”, однако увязает в многословии, да ещё на четырёх языках сразу. Тем не менее, статью «О лирической теме» нельзя сбрасывать со счетов — она оставалась “символом веры” Боброва даже тогда, когда он влился в ряды футуристов, а многие её моменты являются ключом к пониманию того, чего он хотел достичь в поэзии. Идеи Боброва косвенным образом повлияли на раннее творчество Асеева и Пастернака, начинавших в определённом смысле как его ученики. Так, название стихотворения Пастернака «Лирический простор» — цитата из статьи Боброва.

Когда несколько месяцев спустя Бобров написал предисловие к книге Асеева «Ночная флейта», он отошёл от символизма ещё дальше. Повторяя общее место символистской критики „всякое искусство символично”, он полагает заслугой русского символизма лишь то, что здесь достигли единства формы и содержания. „Мировой символизм не может иссякнуть, вчерашний символизм иссякает на наших глазах в последних книгах своих вожаков”. Иронически цитируя лозунги символистов, Бобров продолжает: „Искусство — не только искусство!” и вот — пожинайте добрые плоды! — никто не знает теперь, что есть искусство, никто не верит в него”. Для себя и своих друзей Бобров видит следующий выход:

С исторической точки зрения, добавляет Бобров, это решение означает назад к Языкову. Бобров находится в полушаге от того, чтобы назвать свою поэзию новым именем: футуризм.

Первым отдельным изданием стихов Николая Николаевича Асеева (1889–1963), который в то время учился в Московском коммерческом училище и успел опубликовать несколько стихотворений в рамках традиции,8

Первым отдельным изданием стихов Николая Николаевича Асеева (1889–1963), который в то время учился в Московском коммерческом училище и успел опубликовать несколько стихотворений в рамках традиции,8![]()

«Ночную флейту» вполне допустимо назвать футуристской книгой за тематику большого города, порой принимающего фантастические очертания; благодаря этому экспрессионистский урбанизм перетекает в гофманиану. В одном стихотворении человек выходит из магазина через стеклянную витрину, в другом ночная поездка на автомобиле оборачивается гонкой по звёздному небу. В завершающем стихотворении появляется „полночная флейта”, которая выводит свою „безумную песенку” и объясняет, таким образом, название сборника. Безумие и небо — любимые темы Асеева-новичка. Две особенности его поэзии придают ей некоторую оригинальность: использование родственных образов и связанных аллитерацией словесных пар. Книгу завершает постскриптум, написанный лирической прозой и снабжённый двумя пространными эпиграфами из Гофмана; в нём в очередной раз педалируется тема большого города. Когда Асеев упоминает в постскриптуме „Госпожу Большую Метафору”, мы слышим отзвуки идей Боброва — его перу, кстати сказать, принадлежит предисловие к этой книге.

Как и следовало ожидать, самой впечатляющей и подлинно новаторской книгой группы «Лирика» оказался «Близнец в тучах» Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960). Странно, что новинка не привлекла внимания критики; более того, сборник недооценивали, даже игнорировали, и в дальнейшем. Пастернак не раз сетовал на то, что выпустил „незрелую книжку”.9![]()

![]()

![]()

Отличительная особенность «Близнеца в тучах» — чрезмерная метафоричность как следствие, думается, ревностного следования идеям Боброва („большая метафора”), но такова и поздняя поэзия Пастернака с её, на первый взгляд, анархией уподоблений. Налицо и чисто пастернаковское слияние природы и личности, окрашенное его избыточной склонностью оживлять неодушевлённое („профиль ночи”).  В стихах «Близнеца» есть резкие переносы значения, приводящие к эллипсису, и множество технических приёмов, которыми Пастернак будет пользоваться долгие годы. Так, в поисках метафор он вырывается за ближний круг („и глаз мой, как загнанный флюгер”), стремясь подобрать слова не столько по смыслу, сколько по звучанию (вопреки более поздним заявлениям о том, что его постоянной заботой было содержание).12

В стихах «Близнеца» есть резкие переносы значения, приводящие к эллипсису, и множество технических приёмов, которыми Пастернак будет пользоваться долгие годы. Так, в поисках метафор он вырывается за ближний круг („и глаз мой, как загнанный флюгер”), стремясь подобрать слова не столько по смыслу, сколько по звучанию (вопреки более поздним заявлениям о том, что его постоянной заботой было содержание).12![]()

Развитие есть всё; вероятно, эта особенность идёт от Пастернака-музыканта. Многие стихотворения построены единообразно: задаётся тема (нередко в метафорических одеяниях), далее она развивается сразу в двух направлениях: 1) синтаксически, то есть предложения (или одно сложное предложение во всё стихотворение, как у Боброва) обрастают придаточными так, что читатель уже не улавливает ничего, кроме ветвления фразы, чье лексическое наполнение кажется вторичным, а то и вовсе не имеющим смысла; 2) эти синтаксические рамки расширяются, словно по капризу, мелкими подробностями — зачастую тоже в виде метафор. Синтаксис и тропы образуют плоть и кровь непростой поэзии Пастернака, темы и мотивы сочетаются в ней самым причудливым образом. Например, в стихотворении «Грусть моя...» линия “ты” сначала переплетается с линией “я”, а затем они расходятся врозь, в неизбывное одиночество.

Вероятно, исходя из этого — в сущности музыкального — метода Пастернак чрезвычайно ценит противопоставление образов и всё то, что способно к росту и развитию. Немало его стихотворений построено на постепенном наступлении дня или ночи в деревне или городе, на переходе от света к тьме и наоборот, а одно стихотворение описывает взросление человека. Акцент на контрасте начала и конечной цели такого развития оборачивается нередко чредой теснимых воображением фрагментов яви; короче говоря, ранняя поэзия предвосхищает более позднее определение Пастернаком искусства как записи реальности сдвинутой эмоцией.

Если попытаться навесить на поэзию Пастернака ярлык, то им окажется экспрессионизм: собственно говоря, Пастернак и Маяковский, каждый по-своему — истинные представители экспрессионизма,13![]()

Книги поэтов «Лирики» получили самый незначительный отклик. Брюсов назвал их эклектиками и увидел в стихах мало заявленного символизма („зато много примитивного романтизма”) и связал их с “школой стиха” Белого.14![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Помимо упомянутых изданий, «Лирика» опубликовала лишь «Geheimnisse» Гёте в переводе А. Сидорова (это произведение позже перевёл и Пастернак). Амбиции группы впечатляют: едва ли не у каждого её члена по книге, а то и несколько книг стихов, прозы, переводов ждали печатного станка. Пастернак намеревался выпустить сборник статей «Символизм и бессмертие». Особенно тщательно составлялись планы переводов: «Ночной Гаспар» Бертрана, средневековые католические гимны, Плутарх Херонейский, Якоб Бёме, Новалис, несколько книг Рильке. Переводы эти так и не появились, не вышел и второй альманах «Лирики» с подборкой современной немецкой поэзии. Зато весной 1914 года в Москве поступил в продажу сборник под странным названием «Руконог». Группа авторов состояла из Боброва, Асеева и Пастернака и называлась «Центрифугой».

Помимо упомянутых изданий, «Лирика» опубликовала лишь «Geheimnisse» Гёте в переводе А. Сидорова (это произведение позже перевёл и Пастернак). Амбиции группы впечатляют: едва ли не у каждого её члена по книге, а то и несколько книг стихов, прозы, переводов ждали печатного станка. Пастернак намеревался выпустить сборник статей «Символизм и бессмертие». Особенно тщательно составлялись планы переводов: «Ночной Гаспар» Бертрана, средневековые католические гимны, Плутарх Херонейский, Якоб Бёме, Новалис, несколько книг Рильке. Переводы эти так и не появились, не вышел и второй альманах «Лирики» с подборкой современной немецкой поэзии. Зато весной 1914 года в Москве поступил в продажу сборник под странным названием «Руконог». Группа авторов состояла из Боброва, Асеева и Пастернака и называлась «Центрифугой».

Среди литературных новостей, сообщаемых в конце сборника, было скромное объявление о том, что 1 марта книгоиздательство «Лирика» „ликвидировало свою деятельность”, ибо взаимонеприемлемые течения разбили его надвое. Одно из них приняло имя «Центрифуга», другое выступит под маркой «Стрелец».19![]()

Сборник «Руконог» не был первым изданием «Центрифуги», как не был и первым проявлением футуристских наклонностей членов группы. В главе 3 уже сказано, что Сергей Бобров, ещё состоя в «Лирике», напечатал датированные осенью 1913 года стихи и статью в петербургском эго-футуристском альманахе «Развороченные черепа», причём составители весьма высоко оценили его произведения: таковые занимали половину альманаха и были помещены первыми.20![]()

Статья Боброва вскоре была переиздана в виде брошюры под названием «Лирическая тема» с рисунком самого Боброва и маркой «Центрифуги» на обложке. Большую часть этой тридцатистраничной книжицы занимает статья, перепечатанная без существенных изменений; её сопровождает предисловие и несколько примечаний. Предисловие звучит как манифест, особенно благодаря засилию местоимения мы и наскокам на „профессоров академий”, однако новых идей не содержит. В разделе примечаний Бобров перепечатал свою статью из «Развороченных черепов», опустив всю полемическую часть. Неувязка состояла в следующем: провозглашая полный разрыв с символизмом, автор не внёс никаких поправок в свою неосимволистскую эстетику двухгодичной давности. С другой стороны, издательская марка «Центрифуги» на обложке выглядел вполне футуристически. Вероятно, Бобров, как и Шершеневич, сообразил: чтобы казаться “современным”, нужно быть (или хотя бы слыть) футуристом. Однако сам факт публикации символистского текста в качестве футуристского манифеста вновь поднял проблему преемственности литературных поколений: если не “отцы” и “дети”, то не два ли это последовательных этапа одного и того же процесса? Как бы то ни было, в 1914 году любая постсимволистская группа с авангардистскими устремлениями неизбежно вливалась в ряды отечественного футуризма.

Рождение «Центрифуги», по воспоминаниям Пастернака, „сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами”.21![]()

Поскольку о «Центрифуге» практически нет воспоминаний, придётся сосредоточиться на изучении её печатной продукции, а первым изданием «Центрифуги» как единой группы был «Руконог». Его обложка вполне укладывается в понятие “футуристская”. Название набрано шрифтом четырёх размеров. Сверху помещается рифмованное двустишье, напечатанное следующим образом:

| В | центре рифа фуга |

| Блаженствуй | ЦЕНТРИФУГА |

Ниже слова „Москва — Первый турбогод — 4191”, а это означает, что 1914 год (напечатанный справа налево) — начало новой эпохи. И наконец, рядом с названием книги — логотип, набранный таким образом, что буква Ц, словно обойма, вмещает остальные буквы, расположенные в три ряда с запятой в самом низу.

Что касается содержания, то из него следует, что «Центрифуга» верна “истинному” футуризму и враждует с нефутуристами и псевдофутуристами, а также пытается произвести на читателя впечатление количеством и достоинствами своих участников. Самая приметная особенность «Руконога» — эго-футуристский уклон: альманах открывает сообщение о смерти Игнатьева, который ниже объявляется „первым русским футуристом”, а из краткого предисловия к четырём его стихотворениям следует, что покойный — без пяти минут праведник. Напечатано и стихотворение Боброва памяти Игнатьева. Помимо незабвенного лидера петербургских футуристов, в «Руконоге» представлены все члены «Ареопага» и подписанты “грамоты” (Гнедов, Широков, Крючков; см. главу 3). Кроме того, есть Рюрик Ивнев: рискнув публиковаться одновременно здесь и у Шершеневича, он дал свои самые футуристские стихи.

Полагая, вероятно, что для теоретического фундамента уже опубликованной статьи «Лирическая тема» достаточно, Бобров сосредоточился исключительно на полемике. По символизму он произвёл всего один выстрел, избрав мишенью фигуру незначительную, хотя и активную — поэта Эллиса; зато на «Гилею» обрушил ураган огня. Полемический манифест (составленный в духе эго-футуристской “грамоты”) предельно безжалостен к кубо-футуристам: они аттестованы „зарвавшейся бандой, присвоившей себе имя русских футуристов”, „предателями и ренегатами”, „самозванцами” с „фальшивыми паспортами”, „трестом российских бездарей”, „клеветниками”, „трусами” и, наконец, „пассеистами”. Налицо и недвусмысленный намёк на то, что “гилейцы” — преступники, а их место — в Сибири. Причину столь яростной атаки, беспрецедентной даже в футуристических кругах, можно найти в разделе «Книжные новости», где Бобров, отвечая под псевдонимом на критические отзывы «Первого журнала русских футуристов» об изданиях «Лирики», использует все возможности для того, чтобы обратить внимание на зловоние, исходящее со страниц этого издания «Гилеи». Менее всего он щадит Шершеневича, о чьём союзе с «Гилеей» упоминает с отвращением, а его поэтические способности отрицает начисто. Бобров платит Шершеневичу за свои обиды сполна: обвиняет его в литературном воровстве и разглашает факт отказа в приёме в группу «Лирика», ехидно присовокупляя, что книжонку Шершеневича из сострадания отредактировал один из неназванных поэтов именно этого объединения.

Возвращаясь к “грамоте”, следует отметить, что «Центрифуга» третирует далеко не всех гилейцев: с явной целью расколоть группу к „тресту российских бездарей” Маяковский и Хлебников не причислены. Поэтам «Лирики», безусловно, было известно, что Хлебников порвал со своими друзьями, а их желание вовлечь Маяковского и Большакова в свой круг очевидно по тональности отзывов. У Пастернака описана попытка примирения, когда он и Бобров с одной стороны, и Шершеневич, Большаков и Маяковский — с другой, встретились в кондитерской на Арбате.22![]()

![]()

Следующее непосредственно за “грамотой” эссе Пастернака «Вассерманова реакция» разочаровывает: амбициозная заявка на теоретический трактат об утрате искусством аристократизма оборачивается шельмованием “пугала” центрифугистов Вадима Шершеневича, объявленного несчастной жертвой демократизации поэзии, благодаря чему даже он смеет называть себя поэтом. Пастернак походя касается темы “истинного футуризма”, к которому причисляет Хлебникова, Маяковского (с некоторыми оговорками), Большакова (отчасти) и петербургских эго-футуристов. Чёткого определения “истинному футуризму” он так и не даёт, как, впрочем, не относит к футуристам ни себя, ни Боброва (возможно, тактический ход именно Боброва: «Центрифуга» нигде в «Руконоге» не названа футуристской). Самое интересное место в эссе — вынырнувшая из потока заушений Шершеневича формулировка предназначения метафоры, „ключа от узорчатого замкá” поэзии самого Пастернака: „Факт сходства, реже ассоциативная связь по сходству, и никогда не по смежности — вот происхождение метафор Шершеневича. Между тем только явлениям смежности24

Следующее непосредственно за “грамотой” эссе Пастернака «Вассерманова реакция» разочаровывает: амбициозная заявка на теоретический трактат об утрате искусством аристократизма оборачивается шельмованием “пугала” центрифугистов Вадима Шершеневича, объявленного несчастной жертвой демократизации поэзии, благодаря чему даже он смеет называть себя поэтом. Пастернак походя касается темы “истинного футуризма”, к которому причисляет Хлебникова, Маяковского (с некоторыми оговорками), Большакова (отчасти) и петербургских эго-футуристов. Чёткого определения “истинному футуризму” он так и не даёт, как, впрочем, не относит к футуристам ни себя, ни Боброва (возможно, тактический ход именно Боброва: «Центрифуга» нигде в «Руконоге» не названа футуристской). Самое интересное место в эссе — вынырнувшая из потока заушений Шершеневича формулировка предназначения метафоры, „ключа от узорчатого замкá” поэзии самого Пастернака: „Факт сходства, реже ассоциативная связь по сходству, и никогда не по смежности — вот происхождение метафор Шершеневича. Между тем только явлениям смежности24![]()

Поскольку и “грамота”, и статья Пастернака суть акты мести, стихотворение «Турбопеан» оказывается единственным позитивным манифестом «Руконога». Оно напечатано без подписи, набрано курсивом в середине книги между подписанными стихотворениями. Собственно говоря, это весёлое напутствие новой группе, в котором описан шум центрифуги и её опасность для неких „меднолобцев”. «Турбопеан» написан бодрым размером с необычным (порой с нарушением грамматических норм) смешением неологизмов и архаизмов. Одна строчка гласит: „И над миром высоко гнездятся Асеев, Бобров, Пастернак”.

Среди новых имён в книге — Елизавета Кузьмина-Караваева, которая станет в эмиграции легендарной матерью Марией, поэтессой-монахиней, и мученически погибнет в немецком концлагере. Её стихи не имеют к футуризму ни малейшего отношения.

Божидар дебютировал в сборнике одним стихотворением, которое озадачивает заменой некоторых букв кириллицы латиницей. Авторская инструкция ничуть не помогает понять, почему, например, буквы Н и В набраны как N и V. Почти каждая строка вполне традиционного, в духе символистов, стихотворения состоит из отдельного слова.

Если стихи петербургских эго-футуристов вряд ли что-либо прибавляют к их репутации, то сочинения основателей группы вызывают живой интерес, хотя в художественном отношении порой оставляют желать лучшего. Асеев начинает полосу песенных старославянских стилизаций, а Пастернак (не без влияния Асеева) использует новый язык, особенно там, где даёт картину средневековой Москвы. Бобров в „оратории” «Лира лир» изо всех сил пытается выглядеть авангардистом. Этот цикл стихотворений, в котором заявлено желание „открыть врата бесконечных смыслов”, — гимн пришествию Новой Поэзии. Множество технических и географических терминов, приправленных метафизическим соусом, создают впечатление поэзии футуриста Тютчева. В конце книги отдельно от остальных стихов напечатан ещё один стихотворный цикл Боброва, подписанный псевдонимом Мар Иолэн и задуманный, вероятно, как мистификация. Псевдоним Бобров использовал отчасти для того, чтобы дальше продвинуться в авангардной поэзии. Здесь больший, чем в «Лире лир», простор для неологизмов и разговорной лексики, радикальнее обращение с размером, а рифмующиеся слова ещё дальше друг от друга по звучанию (в «Лире лир» Бобров тоже экспериментирует с рифмоидами). Увы, нарушение грамматических норм и желание создать „бесконечные смыслы” выливается в невнятность, некий гибрид Гнедова с Игнатьевым.

Пресса встретила «Руконог» язвительными насмешками. Все, включая Брюсова, назвали новую группу футуристской. Брюсов отметил у «Центрифуги» „стремление связать свою деятельность с художественным творчеством предшествующих поколений”.25![]()

Два года спустя Асеев и юный провинциал Григорий Петников организовали ещё одну небольшую группу, а при ней издательство «Лирень».26![]()

Рождение «Лирня» произошло предположительно летом 1914 года в Красной Поляне, небольшом селении под Харьковом, где проживало семейство Синяковых. Три сестры Синяковы были тесно связаны с футуристами: в них в разное время были влюблены Пастернак, Асеев и Хлебников. Асеев женился на Оксане, Хлебников воспевал сестёр в стихах, Мария была художницей и иллюстрировала футуристские издания.

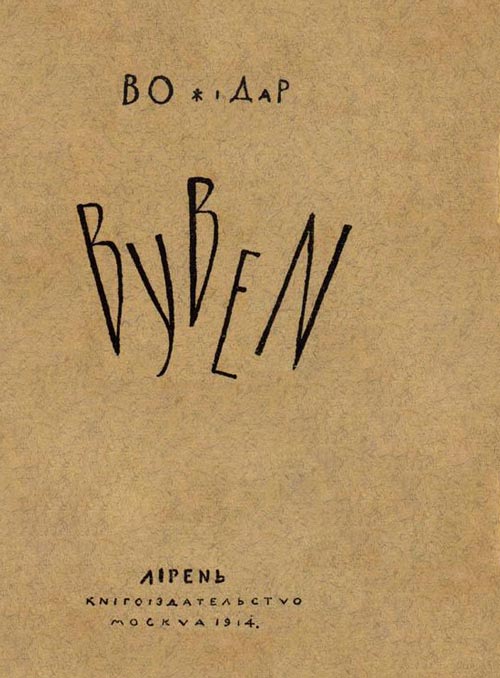

В Харькове жили Петников и Божидар. Деятельность «Лирня» началась в 1914 году с выпуска двух тоненьких стихотворных книжек: это были «Зор» Асеева и «Бубен» Божидара, внешне напоминавшие литографированные брошюры Кручёных. Книги были напечатаны в Харькове, хотя местом издания указана Москва; за ними последовали «Фрагменты» Новалиса в переводе Петникова.

В Харькове жили Петников и Божидар. Деятельность «Лирня» началась в 1914 году с выпуска двух тоненьких стихотворных книжек: это были «Зор» Асеева и «Бубен» Божидара, внешне напоминавшие литографированные брошюры Кручёных. Книги были напечатаны в Харькове, хотя местом издания указана Москва; за ними последовали «Фрагменты» Новалиса в переводе Петникова. Как Петников, так и Асеев стали почитателями и учениками Хлебникова. Начиная с 1916 года, «Лирень» всё больше ориентировался на него: напечатал вдохновенный манифест «Труба марсиан», выпустил отдельным изданием пьесу «Ошибка Смерти», регулярно помещал произведения Хлебникова в альманахах «Временник» (куда под занавес примкнул Гнедов) и «Лирень». «Лирень» вышел в 1920 году; по всей видимости, к этому времени в группу влился Пастернак: он не только напечатал здесь несколько стихотворений, но и собирался издать под этой маркой книгу стихов «Квинтэссенция» (осуществить не удалось).

Как Петников, так и Асеев стали почитателями и учениками Хлебникова. Начиная с 1916 года, «Лирень» всё больше ориентировался на него: напечатал вдохновенный манифест «Труба марсиан», выпустил отдельным изданием пьесу «Ошибка Смерти», регулярно помещал произведения Хлебникова в альманахах «Временник» (куда под занавес примкнул Гнедов) и «Лирень». «Лирень» вышел в 1920 году; по всей видимости, к этому времени в группу влился Пастернак: он не только напечатал здесь несколько стихотворений, но и собирался издать под этой маркой книгу стихов «Квинтэссенция» (осуществить не удалось).

Три ранние книги Асеева, выпущенные «Лирнем», свидетельствуют о том, что он раскрылся как поэт-футурист. Асеев быстро стал авангардистом: его поэзия этого периода обладает той привлекательностью, которой лишены его более поздние произведения. В 1915 году Асеев был призван в армию, однако литературной активности не снижал: с 1914 по 1917 год один за другим выпустил четыре поэтических сборника и дал немало стихов в футуристские альманахи. На военной службе он умудрялся предаваться сочинительству — даже читал солдатам-сослуживцам свои непростые стихи, которые, по его словам, охотно и с пониманием принимались.30![]()

Вероятно, Асееву полезно было избавиться от чрезмерного высокоумия «Центрифуги», благодаря чему он и занял своё место в поэзии. Воспитанный в семье страхового агента в старинном городке Льгов (недалеко от Курска), он вряд ли знал, что ему делать с Рембо и Бертраном: любовь Асеева к поэзии с детских лет питалась популярными сборниками «Чтец-декламатор», набитыми мелодраматической чепухой. Были у него любимцы и рангом выше: подобно Хлебникову, в юности его потрясли „лёгкие, плясовые ритмы стихов А.К. Толстого”31![]()

![]()

![]()

![]()

Многие стихотворения Асеева не только напоминают песни, но и кажутся поэтическим их воссозданием, обогащённым красками и страстями. В своей автобиографии Асеев пишет, что чтение А.К. Толстого в юности вызвало у него желание написать „нечто похожее, весёлое, буйное и задевающее”.35![]()

Из привязанности Асеева к темам „старины и родины”36![]()

![]()

В ранних стихах Асеев имел привычку связывать соседние слова аллитерацией. Со временем это превратилось в фонетическое излишество: почти все слова в строке обладают одинаковым фонетическим ядром („кто преет, предкам предан, вперёд приходит прежде”), или, допустим, строка зарифмована не только в конце, а сплошь, в каждом слове. Это заставило одного критика заметить, что в области фонетики слова „выше всех поднялся Асеев”.38![]()

О влиянии Хлебникова мы уже говорили: славянская тематика и наличие неологизмов явное тому свидетельство, да Асеев и не стал бы отрицать этого. Влияние сказывается и в других, подчас незначительных деталях и приёмах. Когда Асеев применяет на практике хлебниковскую теорию внутреннего склонения слова, он делает это с воистину лирическим очарованием и без малейшего намёка на эксперимент. В стихах Асеева слышен и Маяковский, особенно там, где волей-неволей приходится грубить (поэт бросает вызов Богу), или преобладают сложные рифмы и восклицания. Гиперболическая трактовка любовной темы тоже заставляет вспомнить о Маяковском.39![]()

В стихах Асеева налицо две главные темы. Первая — война, сначала стилизованная в славянском духе, затем обретшая реальный облик Первой мировой со всей её жестокостью и разрушением. Иногда образы войны возникают в стихах, написанных совсем по другому поводу. Вторая тема — богоборчество, проявляемое явно или скрыто; именно поэтому тираж «Леторея» был временно арестован.

Следующая книга Асеева была издана в 1921 году на Дальнем Востоке. По распоряжению военного начальства его командировали в 1917 году в Сибирь. В это время произошла революция, и асеевская книга «Бомба» говорит о безоговорочном её принятии. С «Бомбой» связано участие Асеева в деятельности футуристической группировки «Творчество» (Владивосток), в которую входили Давид Бурлюк и Третьяков. Асеев прожил долгую и плодотворную жизнь советского поэта, начавшуюся участием в ЛЕФе и подражанием Маяковскому, а завершившуюся его превращением в “патриарха” советской поэзии.

При всей своей лояльности режиму, Асеев никогда не отрекался от футуризма, даже когда тот был объявлен чуждым советской литературе. Правда, в 1923 году Асеев охарактеризовал всё то, что писал раньше, как незрелые опыты,40![]()

Издатель «Лирня» Григорий Николаевич Петников (1894–1971) впервые столкнулся с футуризмом в 1913 году, когда гастролирующая футуристская троица посетила Харьков, где он рос в семье железнодорожного служащего41

Издатель «Лирня» Григорий Николаевич Петников (1894–1971) впервые столкнулся с футуризмом в 1913 году, когда гастролирующая футуристская троица посетила Харьков, где он рос в семье железнодорожного служащего41Судя по книгам, изданным после революции, но состоящим в основном из стихов, написанных между 1913 и 1917 годами, более чем скромный дебют далеко не соответствовал истинному таланту Петникова. Удивительно, что ни темы, ни формальные признаки по сравнению с «Летореем» почти не изменились, и однако в большинстве стихотворений чувствуется рука талантливого и оригинального поэта. Две книги, «Быт побегов» и «Поросль солнца», вышли в свет в 1918 году в Москве под издательской маркой «Лирня». Практически единственным предметом изображения в этих сосредоточенных, мужественных и в высшей степени оптимистических стихах является природа. Времена года (обычно весна), гроза, поле, день, ночь — постоянные темы и источники его образности, которая делает Петникова едва ли не Тютчевым XX века. Корни, плоды, птицы, деревья, звёзды, древесный сок, собачий лай, листва, небо, трава переходят из одного стихотворения в другое то как предметы описания, то как составные части множества метафор. Очень редко сквозь общий фон просвечивают такие слова, как смерть, любовь и судьба. Природа скрыта, однако, покровом неологизмов, которые — хотя их и меньше, чем в «Леторее» — остаются главным поэтическим приёмом Петникова. Как и Хлебникову, неологизмы помогают ему воссоздать атмосферу древнерусской (точнее древнеславянской) жизни. Если у Асеева неологизмы — яркие словесные краски, то у Петникова новые слова выражают отвлечённые идеи, при этом поэт явно стремится к семантической точности, но редко раскрывает смысл неологизмов, и потому они, как и у Хлебникова, обладают „приглушённой семантикой”. В виде исключения Петников называет в одном стихотворении „вечерней печалью” то, что строкой раньше было вечалью; но понять, что мнестр43![]()

![]()

![]()

Петников подражает Хлебникову не только неологизмами, сложными рифмами, тавтологией и некоторыми образами, но и тем, как обращается с метрикой. Для Петникова это — возможность достичь заявленную им свободную форму, и потому в пределах стихотворения бывает несколько переходов от размера к размеру, скажем, от классического ямба к верлибру. Так же вольно обращается поэт и с рифмой (что достойно особого изучения); он использует необычные её разновидности, в том числе неравносложную и разноударную, и подчас дразнит читателя пропуском рифмы там, где тот её ожидает. Особую склонность Петников имеет к ассонансу — возможно, никто в русской поэзии не использовал его так часто.

Ко всему прочему, Петников то и дело нарушает синтаксические связи слов и грамматические нормы. Порой его стихи — запутанные клубки метафор, выраженных посредством непонятных неологизмов, что исключает какой бы то ни было их анализ.

Хотя поэзия Петникова окрашена в славянские тона, она коренится в западно-европейской поэтической традиции. Ключ к натурфилософии Петникова — творчество немецкого поэта-романтика и философа Новалиса, частичный перевод «Фрагментов» которого Петников опубликовал в 1914 году. В 1913 году он перевёл «Учеников в Саисе» Новалиса (издано в 1920 году), чьи отголоски налицо в стихах Петникова и в манифесте «Леторея» (особенно в положениях об одушевлённой природе и о связи природы с поэзией). Переводил Петников и другие произведения Новалиса (например, «Цветень»), а также прозу Фридриха Шлегеля и Рильке. Петников — славянин, вскормленный немецкой романтической философией, что, если вспомнить духовную историю России XIX века, далеко не редкость. Нам уже известно, какую роль играл в «Центрифуге» Гофман; и всё-таки удивительно обнаружить сильнейшее немецкое влияние в творчестве ученика Хлебникова. Дело осложняется ещё и тем, что Петников любил Малларме и собирался опубликовать переводы его стихов. Дальнейшие исследования помогут прояснить эту картину. О Петникове писали: „Никому это доморощенное малларме не требуется”.46

Хотя поэзия Петникова окрашена в славянские тона, она коренится в западно-европейской поэтической традиции. Ключ к натурфилософии Петникова — творчество немецкого поэта-романтика и философа Новалиса, частичный перевод «Фрагментов» которого Петников опубликовал в 1914 году. В 1913 году он перевёл «Учеников в Саисе» Новалиса (издано в 1920 году), чьи отголоски налицо в стихах Петникова и в манифесте «Леторея» (особенно в положениях об одушевлённой природе и о связи природы с поэзией). Переводил Петников и другие произведения Новалиса (например, «Цветень»), а также прозу Фридриха Шлегеля и Рильке. Петников — славянин, вскормленный немецкой романтической философией, что, если вспомнить духовную историю России XIX века, далеко не редкость. Нам уже известно, какую роль играл в «Центрифуге» Гофман; и всё-таки удивительно обнаружить сильнейшее немецкое влияние в творчестве ученика Хлебникова. Дело осложняется ещё и тем, что Петников любил Малларме и собирался опубликовать переводы его стихов. Дальнейшие исследования помогут прояснить эту картину. О Петникове писали: „Никому это доморощенное малларме не требуется”.46Последним сборником Петникова, выпущенным издательством «Лирень», была «Книга Марии-зажги-снега» (Петроград, 1920), где он мало изменился. В 1920 году «Лирень» прекратил своё существование. Петников, принимавший участие в гражданской войне на стороне красных, а затем в советском культурном строительстве,47![]()

![]()

Третий член группы «Лирень» Божидар (Богдан Петрович Гордеев, 1894–1914), сын учителя, собиравшийся поступать в университет на философский факультет, покончил с собой вскоре после возникновения группы. Друзья усердно культивировали легенду о нём, особенно Асеев, который в поэзии Божидара услышал „первый звук удара подросшего человечества — в неизбежное”, а в самом поэте усмотрел первую романтическую жертву футуризма, почти мученика, „юношу, расшибшегося на всем скаку в начале великой битвы со смертью”49

Третий член группы «Лирень» Божидар (Богдан Петрович Гордеев, 1894–1914), сын учителя, собиравшийся поступать в университет на философский факультет, покончил с собой вскоре после возникновения группы. Друзья усердно культивировали легенду о нём, особенно Асеев, который в поэзии Божидара услышал „первый звук удара подросшего человечества — в неизбежное”, а в самом поэте усмотрел первую романтическую жертву футуризма, почти мученика, „юношу, расшибшегося на всем скаку в начале великой битвы со смертью”49![]()

Особое пристрастие питал Божидар к метрической организации стиха. Приём замещения стопы (например, включение анапеста в ямбическую строку) нравился ему не меньше, чем Боброву; это касается и других аспектов метрики. В стихотворениях Божидара есть особые знаки для пауз, „триолей” и тому подобного, причём он подробно обсуждает их в теоретическом труде о неправильных стихотворных размерах «Распевочное единство», изданном «Центрифугой» в 1916 году, после смерти поэта. В книге есть несколько верных наблюдений, но в целом она устарела и выглядит довольно дилетантской. «Распевочное единство» любопытно манерой изложения: для каждого метрического термина Божидар придумывает новое, „более русское” слово (например, паузу в стихе называет вымолчанием ), что приводит на ум диковинные эксперименты адмирала Александра Шишкова (1754–1841), пытавшегося в начале XIX века очистить русский язык от иностранщины. Бобров предварил книгу предисловием и написал комментарии; нотки порицания возбудили гнев Асеева и Петникова, для которых Божидар не подлежал и тени критики. Бобров поместил рецензию на «Бубен» во «Втором сборнике Центрифуги» и, оплакивая безвременную кончину поэта, упомянул о его изучении внутренних рифм посредством тригонометрии (эти штудии так и не изданы).

«Лирень» готовил к выходу в свет ещё одну стихотворную книгу Божидара, которая так и не вышла, а в 1916 году выпустил второе издание «Бубна». На этот раз стихи были набраны обычным шрифтом, с указанием пауз, но уже без специальных знаков, обозначающих „триоли” и т.п. Второе издание обогатилось двумя стихотворениями, комментарием относительно метрики, а также вдохновенным послесловием Асеева, после чего интерес к Божидару сошёл на нет. Если Асееву и Петникову в определённой степени удалось сплавить элементы своей поэзии (первому — в энергичный поэтический поток, второму — в статический рисунок), то поэзия Божидара состоит из очень разнородных элементов и выглядит весьма нелепо. Тем не менее, все трое мечтали создать новый поэтический язык, и уже этим были близки к гилейцам.

«Лирень» фонтанировал новинками, а «Центрифуга» встала на ремонт: в 1915 году практически ничего не издано. Наконец Бобров отыскал деньги, но, прежде чем запустить «Центрифугу» на полные обороты, ему пришлось поработать в принадлежавшим купцу Фёдору Фёдоровичу Платову (1895–1967), владельцу кинотеатра на Таганке, книгоиздательстве «Пета». Судя по сочинениям Платова, это был человек с невероятными амбициями и без малейшего проблеска таланта, из числа тех, кого Ходасевич называл „безнадёжным поэтическим захолустьем”. Здесь достаточно было бы лишь упомянуть о нём, не окажись он типичным представителем своего времени — одним из богатых чудаков, которые прельстились футуризмом не на шутку (такие есть в авангардистском движении любой страны). В начале 1915 года Платов издал под маркой «Центрифуги» книгу «Блаженны нищие духом», где называет себя футуристом и пытается примирить Ницше с Христом. Верное представление о нём дает «Третья книга от Фёдора Платова», выпущенная «Центрифугой» в 1916 году и вскоре арестованная. Используя математические формулы, цитаты из Библии и лозунги вроде „Безверие — вера” и „Оптимизм пессимизмом”, Платов объявляет войну социализму, мещанству, музыке Скрябина и т.п., проповедуя смесь анархизма, ницшеанства, гомосексуализма, навязчивой идеи смерти и „мистического онанизма”. Он доходит до того, что объявляет себя „концом времен человеческих”; его книга пестрит заявлениями: „Фёдором Платовым сквозь Фёдора Платова к Фёдору Платову” и „Женщина — поле в пшенице дизентерии”. Резкие эллиптические стихи платовского “евангелия” напоминают эго-футуристские манифесты.

Первый и единственный сборник «Петы» под тем же названием вышел в Москве в начале 1916 года. Главным редактором издательства был Александр Лопухин, художник с литературными поползновениями (в книге есть несколько его рисунков в манере ранних русских декадентов). Лопухин напечатал в сборнике свои стихи и прозу; стихи — обычная халтура массового пошиба, выдаваемая за авангард, проза напоминает платовскую. Сам Платов, бесспорный эпицентр сборника, демонстрирует себя во всём великолепии. Он дарит человечеству многословное подобие драмы с претензией на пророчество, три стихотворения (где вульгаризирует футуристскую идею заумной поэзии), шестнадцать “заповедей” на тарабарском языке о „математике построений фраз” и один посредственный рисунок. В книге представлены ещё три творца, скорее всего, приятели Платова, пожелавшие внести посильный вклад в сокровищницу русской поэзии. Из них достоин упоминания разве что Евгений Шиллинг с пространным сочинением в духе рифмованного примитивистского абсурда. К компании присоединились Асеев и Бобров, стихи которого представляют собой смесь урбанизма, насилия и алогичности. Участвует в сборнике и Большаков, как раз в это время задумавший побег от своего друга Шершеневича. Боброву Лопухин и К° не нравились, и у него, разумеется, сложилось мнение о Платове, которое он благоразумно держал при себе; по совершенно непонятной причине этот придирчивый критик обнаружил некие достоинства в стихах Шиллинга и вскоре опубликовал его перлы во «Втором сборнике Центрифуги».50

Первый и единственный сборник «Петы» под тем же названием вышел в Москве в начале 1916 года. Главным редактором издательства был Александр Лопухин, художник с литературными поползновениями (в книге есть несколько его рисунков в манере ранних русских декадентов). Лопухин напечатал в сборнике свои стихи и прозу; стихи — обычная халтура массового пошиба, выдаваемая за авангард, проза напоминает платовскую. Сам Платов, бесспорный эпицентр сборника, демонстрирует себя во всём великолепии. Он дарит человечеству многословное подобие драмы с претензией на пророчество, три стихотворения (где вульгаризирует футуристскую идею заумной поэзии), шестнадцать “заповедей” на тарабарском языке о „математике построений фраз” и один посредственный рисунок. В книге представлены ещё три творца, скорее всего, приятели Платова, пожелавшие внести посильный вклад в сокровищницу русской поэзии. Из них достоин упоминания разве что Евгений Шиллинг с пространным сочинением в духе рифмованного примитивистского абсурда. К компании присоединились Асеев и Бобров, стихи которого представляют собой смесь урбанизма, насилия и алогичности. Участвует в сборнике и Большаков, как раз в это время задумавший побег от своего друга Шершеневича. Боброву Лопухин и К° не нравились, и у него, разумеется, сложилось мнение о Платове, которое он благоразумно держал при себе; по совершенно непонятной причине этот придирчивый критик обнаружил некие достоинства в стихах Шиллинга и вскоре опубликовал его перлы во «Втором сборнике Центрифуги».50![]()

Сборник «Пета» так и остался бы трогательным и, пожалуй, бесславным эпизодом в истории «Центрифуги», не окажись среди его девяти участников Хлебникова, чьё имя на обложке дано крупным шрифтом. Его стихотворение (впоследствии часть поэмы «Война в мышеловке») — великолепный пример нового антивоенного направления в творчестве поэта. Выделение имени Хлебникова на обложке — очевидная попытка «Центрифуги» обратить в свою пользу “звездопад” распадающейся группы кубо-футуристов. Это впечатление усиливается и тем, что единственная литературная рецензия Асеева в сборнике славословит поэму Маяковского «Облако в штанах». Продолжая традицию «Центрифуги», никто из авторов «Петы» не называет себя футуристом, зато ниже заглавия сборника помещены недавно произнесённые Горьким слова о футуристах: „В них что-то есть!” (Обстоятельства, связанные с этим событием, излагаются в главе 7.) Хотя Горький имел в виду Маяковского, Каменского и Давида Бурлюка, составителей сборника это, кажется, ничуть не смутило. Критический отдел «Петы» был вверен Боброву, чем он и занялся в своей манере: ёрничал, гримасничал и принимал внушительные позы. К плохой поэзии он безжалостен, хотя в «Пете» её достаточно, а если кого-то и хвалит, то свысока. Поэму юного Бориса Кушнера, чьи стихи Бобров хотел опубликовать в следующем сборнике, он называет „никому не интересной, кроме её автора”. Самуила Вермеля — с ним Бобров впоследствии заключил альянс, даже книгу стихов собирался издать — он практически стирает с лица земли („Давно уж нам не приходилось читать такой дряни”). Бобров рецензирует — под псевдонимом, разумеется — и свою собственную книгу, находя её „существенной и интересной”. Стоит упомянуть и его нападки на русский символизм („болотистый лес, который лишь недавно был так старательно расчищен под Людовика XVI”), а также защиту Пикассо.

После этого сборника «Пета» издала только книгу стихов Большакова, но анонсы любопытны: книга Маяковского, четыре брошюры Хлебникова, „фоно-книги” с записью выступлений Маяковского, Хлебникова, Асеева и, конечно же, Платова.

Во «Втором сборнике Центрифуги» (май 1916 года) Боброву наконец-то удалось представить «Центрифугу» как отдельную группу. Хотя из двадцати пяти имён, с гордостью перечисленных на титульном листе, не менее девяти принадлежат самому Боброву, книга содержит около семидесяти стихотворений четырнадцати поэтов. В сущности, лишь двое из них (Бобров и Пастернак) — члены «Центрифуги»; Асеев на этот раз отсутствует. Петербургские эго-футуристы не столь многочисленны, как прежде (Широков, Олимпов), зато москвичи эго-футуристской ориентации (Ивнев, Большаков) представлены столь щедро, словно произошло возрождение «Мезонина поэзии», чего Бобров, конечно же, не хотел. В книге царит атмосфера интимного, “интерьерного” урбанизма, и даже Петников ему не противоречит. На этом фоне два превосходных стихотворения Хлебникова выглядят совершенно чужими. Мешанину фольклора, алогизма и зауми Платова можно без колебаний назвать скучнейшей чушью. В сборнике есть стихи покойного Божидара, Шиллинга, М. Струве и пять стихотворений на французском языке Майи Кювилье (псевдоним Марии Кудашевой, будущей жены Ромена Роллана). Почти треть поэтического раздела занимают двадцать четыре стихотворения Боброва (включая переводы из Рембо и других французских поэтов), которые он печатает под двумя именами. Собственным именем Бобров подписал слегка экспрессионистские стихотворения, в основном о войне, в которых он изо всех сил старается быть раскованным в ритмах и рифмах, используя самые разные поэтические приёмы, отчего его стихи становятся совершенно безликими. Стихи, подписанные именем Мар Иолэн, — ещё радикальнее: в них господствует верлибр, восклицания, нарушение грамматических норм и алогизм. Указание мест, где они якобы были написаны («Атлантический океан», «Клондайк»), придаёт подборке привкус хлестаковщины.

В целом «Второй сборник Центрифуги» не соответствует ни своему названию, ни репутации. Перекличка с техникой XX века не идёт дальше титульного листа с его „пятым турбоизданием” и „третьим турбогодом”; реалии современности тонут в истерике Ивнева и припудренном дендизме Большакова. Многословное предисловие Боброва «К читателю» настолько невнятно, что из двух его страниц удаётся выудить единственное удобоваримое суждение: „к Центрифуге нет путеводителей”. Слово центрифуга, в числе прочего, подразумевает отделение сливок (истинной поэзии) от второсортной продукции; к сожалению, этот смысл отошёл далеко на задний план: элита русского футуризма представлена в альманахе совершенно недостаточно.

В целом «Второй сборник Центрифуги» не соответствует ни своему названию, ни репутации. Перекличка с техникой XX века не идёт дальше титульного листа с его „пятым турбоизданием” и „третьим турбогодом”; реалии современности тонут в истерике Ивнева и припудренном дендизме Большакова. Многословное предисловие Боброва «К читателю» настолько невнятно, что из двух его страниц удаётся выудить единственное удобоваримое суждение: „к Центрифуге нет путеводителей”. Слово центрифуга, в числе прочего, подразумевает отделение сливок (истинной поэзии) от второсортной продукции; к сожалению, этот смысл отошёл далеко на задний план: элита русского футуризма представлена в альманахе совершенно недостаточно.

Не спасают и занимающие две трети сборника критические статьи Боброва. В «Философском камне фантаста» после множества намёков и экивоков Бобров более или менее проясняет одну мысль, а именно: его идеал в поэзии — „фантаст”, который „исходит из простых и ясных данных и приходит к существенной путанице”. Не давая этой путанице определения, Бобров иносказательно иллюстрирует её примерами из Гофмана (из кого же ещё?) и обильно уснащает цитатами из собственных стихов — но так и не проясняет дела. В другой статье он полемизирует, не называя по имени, с Россиянским, отвергает его определёния досимволического искусства, символизма и футуризма (см. главу 3) и настаивает на том, что футуризм не отрицает содержания. Порой кажется, что у Боброва самые благие намерения: он не желает подписываться ни под какой футуристской программой и подчёркивает свою приверженность подлинной поэзии, не обязательно современной и авангардистской. Трудно, однако, избавиться от мысли, что аргументы Боброва — не более чем интеллектуальный снобизм: он ставит дымовую завесу эрудиции и критической брани лишь для того, чтобы, укрывшись под множеством псевдонимов (Бик, Ц. ф. Г., Айгустов, Саргин, Чагин, Сержант, Юров, С.П.Б., С.Б. и, вероятно, ещё несколько), сразить читателя наповал. Забавно, что все теоретические положения Боброва даны в виде рецензий и отзывов, как если бы он не был способен развивать позитивные идеи сами по себе.

К нашему удивлению, Бобров оставляет в покое футуристов, не входящих в «Центрифугу» (вспомним его перуны в «Руконоге»), ограничиваясь критикой только тех авторов, которых издавал сам. Видимо, «Гилею» он не только сбросил со счетов (о чём заявлено уже в сборнике «Пета»), но и похоронил. Зато к символистам он безжалостен. По самым разным поводам они получают двусмысленные, а то и убийственные характеристики, причём наибольшая хула достаётся второстепенным авторам. При этом Бобров и не думает скрывать, что не прочь оказаться на месте символистов-первопроходцев десятилетней давности, а то и символистом-современником: общественно признанным и почитаемым классиком, иными словами. Возможно, поэтому у него вырываются слова: „через десять лет все историки литературы будут чистильщиками наших сапог”, а отдел рецензий «Второго сборника Центрифуги» имитирует соответствующий отдел главного символистского журнала «Весы». Кроме того, Бобров предложил бывшему критику «Весов» Борису Садовскому дать в сборник статью. Тот превосходно справился с задачей: изругал русский футуризм оптом и в розницу, не забыв лишний раз лягнуть Белинского и его школу, героев демократической и либеральной критики XIX века.51![]()

В роли критика выступил и Пастернак: в статье «Чёрный бокал» он занимается проблемой футуризма куда более деловито, нежели Бобров, хотя и следует его идеям и даже литературной манере. Подобно Боброву, Пастернак невероятно метафоричен и иносказателен, так что каждая его фраза заставляет читателя гадать, о чём идёт речь. Именно таким воспринимали его и «Центрифугу» современники; Шершеневич, сам футурист и „мальчик для битья” у «Центрифуги», называл Пастернака „замысловатым критиком”. Пастернак, впрочем, не отрицает, что он говорит от имени футуризма, хотя воздаёт должное символистам (которых называет импрессионистами) и полагает футуристов их детьми. Обрушиваясь на „ходячую теорию футуризма популярного образца” (подразумевается Шершеневич и его книга «Зелёная улица»), Пастернак отвергает провозглашённые Маринетти идеалы скорости и современности как краеугольные камни футуризма, зато в футуристических „аббревиатурах” усматривает „преобразование временного в вечное”. Действия футуристов для него „порывисты, настойчивы, молниеносны”, но Пастернак приписывает эти качества не стремлению быть “современным”, а „покушению на действительность, совершаемому Лирикой”. Абсолют для футуризма есть „Лирика” (т.е. изначальная сущность поэзии) — идея, высказанная некогда Бобровым. Отмежёвываясь от „вульгаризаторов” футуризма, Пастернак проводит также линию раздела между поэтами-футуристами и героями истории (намёк на солдат, сражающихся на фронте, задача которых — придать очертания будущему).

Есть в сборнике и статья покойного Божидара о ранней поэзии Боброва. Исключительная проницательность и подлинное сопереживание заставляет заподозрить в авторстве самого Боброва. Большаков помогает Боброву писать рецензии, и не только использует его идеи о лирике и лирическом развитии, но и предаёт беднягу Шершеневича, упрекая своего бывшего приятеля в популяризации и упрощении творческих приёмов Маяковского и самого Большакова.

Сергей Бобров был деятельной личностью, злой и желчной по натуре. Он настроил против себя большинство окружающих, и в конце 1915 года с удовлетворением писал о своей отдалённости „от людей, которых, по счастью, с каждым годом все меньше около меня”.52

Сергей Бобров был деятельной личностью, злой и желчной по натуре. Он настроил против себя большинство окружающих, и в конце 1915 года с удовлетворением писал о своей отдалённости „от людей, которых, по счастью, с каждым годом все меньше около меня”.52![]()

![]()

![]()

![]()

Теории Боброва приходится собирать по частям. Прирождённый автор отрицательных рецензий, для изложения своих идей он нуждается в сторонней услуге. Собственно говоря, Бобров так и не добавил ничего существенного к тому, что высказал в «Лирической теме», зато сумел внушить свои мысли соратникам по «Центрифуге» (Пастернаку, Большкову). После выхода «Руконога» его ориентация на эго-футуризм заметно ослабла; во «Втором сборнике Центрифуги» культа Игнатьева уже нет, а „старший русский футурист” Северянин за книгу «Ананасы в шампанском» получает жестокий разнос и объявляется пережитком эпохи.56![]()

![]()

![]()

Ещё два идеальных поэта — Баратынский и Тютчев, в тонком понимании которых он готов соперничать с любым знатоком. Не отрицает Бобров и символизм, но и здесь идёт своим путём: учреждает культ Ивана Коневского — шаг вполне оправданный, поскольку этот предтеча символизма ближе других поэтов-символистов подошёл к футуризму. В поэзии Коневского Бобров видит „аскетическое, почти святое самоуглубление”. „О, если бы поэзия русская текла славным и чистым руслом этим!” — восклицает он. Самая футуристская книга Боброва «Лира лир» начинается стихотворением, прославляющим Коневского.

Бобров, кстати говоря, был убеждён в возможности математического анализа поэтических текстов и оказался предшественником русской формальной школы. Он даже пытался (впрочем, безуспешно) использовать для изучения согласных звуков русского стиха методы статистики:

Особое внимание Бобров уделял метрике, оставаясь здесь учеником Андрея Белого, у которого перенял и все недостатки его воззрений на предмет. Большинство статей в «Записках стихотворца» посвящено метру и ритму. Вслед за Белым Бобров подробно проанализировал одно стихотворение Пушкина в журнале, посвящённом его творчеству, а также издал брошюру о трудных аспектах пушкинского стиха.60![]()

![]()

![]()

![]()

Как поэт, Бобров едва ли был “неудачником” — скорее, он несправедливо забыт (Пастернак считал его „подлинным поэтом”). В отношении подарков судьбы Боброву, несмотря на всю его деловитость и энергию, явно не везло. Две поэтические книги после сборника «Вертоградари над лозами» не выходили до 1917 года, хотя были объявлены в 1914 году; когда же они, наконец, появились под маркой «Центрифуги», одна из них (с дофутуристскими стихами, написанными ещё в 1913 году) оказалась в 1917 году анахронизмом. Её название — «Алмазные леса», образец — русская поэзия пушкинской эпохи и поэзия французских символистов (Рембо, Бертран). Бобров полагал, что эта книга — новый этап в его поэзии; в действительности она лишь развивает особенности раннего творчества. Несмотря на свои поиски истинной лирики, Бобров практически пренебрегает любовной лирикой и сосредоточивается на философской медитации, особенно в сухой, отвлечённой, но оригинально и превосходно написанной книге о Душе и Сердце в Жизни; поэта более всего интересуют высшие сферы жизни с их горными ландшафтами и разреженным воздухом. Здесь царит „безжизненность”, а отнюдь не „потустороннее” русских символистов. Если Бобров и увлекался сочинениями мистиков, то разве что для интеллектуальной гимнастики; он искал в них не мистические идеи, а художественные приёмы. Стихи в «Алмазных лесах» внешне просты, геометрически экономны, с чёткой перспективой; поэтические клише пушкинского времени осмыслены по-новому; книга внутренне сложна, построена на эллипсисе и грамматическом сдвиге. И всё же в целом это книга символиста.

Нелегко описать следующий (и последний) сборник стихотворений Боброва «Лира лир» — единственный, который можно считать футуристским. Сюда он включил стихи, созданные между 1913 и 1916 годами. Бобров избегает определений и стереотипов, практически в каждом стихотворении используя особый стиль из желания показать, что футуризм есть нечто большее, чем набор литературных приёмов. Однако “правоверным” футуристом Бобров выглядит не в поэзии, а в предисловии и эпилоге к сборнику, где он, словно зазывала, приглашает публику, которая всё равно ничего не понимает, пробежаться по „рваным мозгам” его стихов и предвидит вердикт: „это не певуче, бессмысленно, безумно, похоже на издевательство”. В одном стихотворении Бобров прямо предостерегает: „Непонятней — все будут речи мои”. Последнее отчасти верно, но тщетно искать в его поэзии следы подлинного безумия. Всё здесь просчитано, всё подчиняется законам риторики; порой возникает тема запутанности — но именно тема, а не запутанность сама по себе. Отказ от повторяемости доведён Бобровым до логического предела. В сборнике можно встретить душу, парящую в высоте, которая не вызвала бы у Маринетти ничего, кроме насмешки, вполне “маринеттиевскую” скорость („У меня нет времени всё описать!”), экспрессионистские наброски войны и идиллические пейзажи. Иногда поэт выбирает современные темы, например кинематограф, иногда рассуждает метафизически и отвлечённо. Классические размеры сменяются так называемым „неуловимым метром”, фонетический аскетизм уступает место игре однокоренными словами и “хлебниковскому” словотворчеству. В стихотворении о поезде используется звукоподражание, а движение состава передано ритмически. В данном случае поэт действует совершенно обдуманно; в другом месте64![]()

![]()

После революции Бобров перестал публиковать стихи и некоторое время набивал руку в обычной своей зубодробительной критике (обрушился на Александра Блока, например),66![]()

Последней книгой «Центрифуги» неожиданно оказался изобилующий эпиграфами (включая цитату из Толстого по-французски) и намёками (в том числе нападками на Шершеневича) первый роман Боброва «Восстание мизантропов» (Москва, 1922), написанный авангардистской прозой в духе Андрея Белого и Лоренса Стерна. Начало книги темно и запутано, здесь много метафор и цитат, оно нервное, многословное, с несколькими планами повествования и разнообразной лексикой, но постепенно всё превращается в научную фантастику. Этот жанр с примесью мистики Бобров продолжил в приключенческих романах «Спецификация идитола» (Берлин, 1923) и «Нашедший сокровище» (Москва, 1931), повествующих об интригах злодеев-капиталистов и католических священников-убийц. Позже Бобров занимался переводами, занимательной математикой и переложил для детей «Песнь о Роланде». В 1964 году «Литературная газета» поздравила его с семидесятипятилетием, а в 1966 году Бобров опубликовал автобиографический рассказ «Мальчик».

В 1916 году «Центрифуга» удостоила изданием некоторых новичков. Бывший член «Мезонина поэзии» и бывший гилеец Константин Большаков, с 1915 года служивший в армии, узнал о выходе своего первого сборника «Солнце на излёте», куда вошли стихи из ранней книги «Сердце в перчатках», циклы стихотворений из разных футуристических изданий и стихи о войне. Сборник демонстрирует эволюцию Большакова от женственного, ориентированного на Францию последователя Северянина к по-маяковски громогласному певцу городских улиц, культивирующему гиперболу, „овеществленную” метафору и составную рифму. Влияние Маяковского (или направления, общего для Большакова и Маяковского) было заметно уже в «Поэме событий», появившейся в феврале 1916 года в издательстве «Пета». Не только её образная система, но и ритмико-лексические особенности напоминают поэмы Маяковского. Написанная между ноябрём 1914 и январём 1915 года, эта поэма — реквием по убитому на войне другу Большакова, чьё стихотворение включено в неё наподобие коллажа.

После возвращения в Москву Большаков писал исключительно прозу67![]()

![]()

![]()

![]()

Книга ещё одного бывшего члена «Мезонина поэзии», Рюрика Ивнева, «Золото смерти» была издана «Центрифугой» в 1916 году. Стихи Ивнева полны отчаяния, безнадёжности, разложения и грязи, мало что добавляя к уже известному нам портрету поэта. Вся эта жуть нагромождена без малейшей пощады к читателю. «Золото смерти» — одна из самых декадентских книг в русской поэзии, где городское предместье служит фоном для описания подробностей болезни и смерти (больница, самоубийство, могильные черви и т.д.), а кульминацией оказывается „слово сахарное — умру”. В общем, предельно чуждая футуризму поэзия.

Книга ещё одного бывшего члена «Мезонина поэзии», Рюрика Ивнева, «Золото смерти» была издана «Центрифугой» в 1916 году. Стихи Ивнева полны отчаяния, безнадёжности, разложения и грязи, мало что добавляя к уже известному нам портрету поэта. Вся эта жуть нагромождена без малейшей пощады к читателю. «Золото смерти» — одна из самых декадентских книг в русской поэзии, где городское предместье служит фоном для описания подробностей болезни и смерти (больница, самоубийство, могильные черви и т.д.), а кульминацией оказывается „слово сахарное — умру”. В общем, предельно чуждая футуризму поэзия.

Последняя дореволюционная книга Ивнева — уже упомянутый сборник «Самосожжение» (Петроград, 1917), составленный из трёх ранее изданных брошюр под тем же названием. На протяжении сотни страниц Ивнев перемежает мазохистские вопли о своей греховности душераздирающими мольбами к Богу. Забавен итог поэтической деятельности Ивнева в канун революции: вскоре он станет секретарём Луначарского и с энтузиазмом (по крайней мере, внешним) примет революцию. Ивнев сыграл довольно важную роль в имажинизме,71![]()

![]()

![]()

Хотя в последнем сборнике «Центрифуги» помещено единственное стихотворение молодого поэта из Минска Бориса Анисимовича Кушнера (1888–1937), следует сказать несколько слов и о нём. Своим литературным дебютом, тоненькой книжкой наивных стихов «Семафоры» (Москва, 1914) он изо всех сил, хотя и с опозданием, старался заявить себя неосимволистом (что весьма заметно по длинному и амбициозному предисловию), но Бобров этих потуг не оценил. Тогда Кушнер переключился на кубо-футуризм и опубликовал поэму «Тавро вздохов» (Москва, 1915), примечательную тем, что в ней автор с энциклопедической тщательностью, одну за другой, воспроизводит едва ли не все темы и приёмы русского футуризма. Организовав собственное книгоиздательство, Кушнер выпустил в свет историко-философский трактат о еврействе74![]()

После революции он стал активным деятелем левых литературных группировок («Искусство коммуны», ИМО, ЛЕФ) и комиссаром в области культуры. Его исчезновение из литературной жизни 30-х годов связано с политическими чистками. Небольшой, но весомый влад Кушнера в футуризм — его проза75![]()

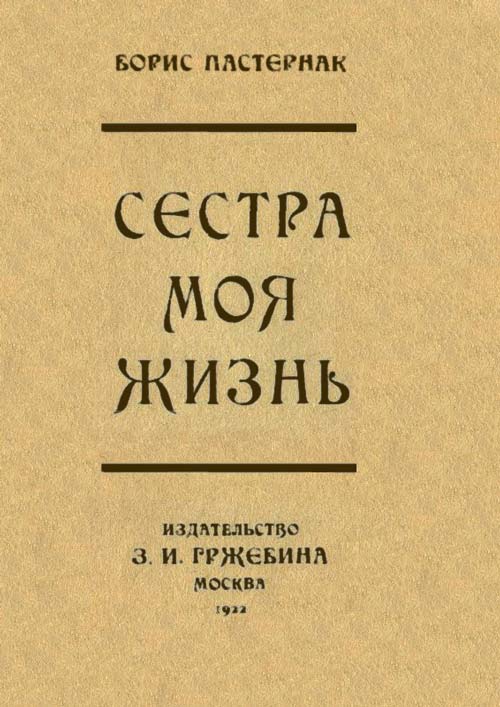

Первой и единственной книгой Пастернака под издательской маркой «Центрифуги» был сборник «Поверх барьеров»,76

Первой и единственной книгой Пастернака под издательской маркой «Центрифуги» был сборник «Поверх барьеров»,76«Поверх барьеров» ни в коем случае нельзя считать незрелой продукцией раннего Пастернака. В этой книге есть, например, такой ритмический шедевр, как «Метель», с запоминающимися повторами и атмосферой усиливающегося дурного предчувствия.

Нередко возникает вопрос: а был ли Пастернак вообще когда-нибудь футуристом; его, как правило, задают те, кто плохо понимает авангард.81![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

В 1915 году «Центрифуга» приняла в свои ряды Ивана Александровича Аксёнова (1884–1935), который, в отличие от Ивнева и Большакова, вскоре стал в ней центральной фигурой и сыграл не менее важную роль, чем Бобров, Пастернак или Асеев. К сожалению, «Центрифуга» всё заметнее снижала обороты, и Аксёнову не удалось в полной мере проявить свои выдающиеся способности поэта и теоретика (а возможно, и лидера). В 1916 году был издан его стихотворный сборник «Неуважительные основания». До этого он подготовил к печати сборник «Кенотаф», но уничтожил его. Судя по приведённому в «Неуважительных основаниях» стихотворению из «Кенотафа», ранняя рукопись была написана под сильным влиянием «Урны» Андрея Белого. «Неуважительные основания» — книга блестящая и сложная, одно из немногих подлинно авангардистских изданий «Центрифуги». В её основе личные ассоциации автора, но свои стихи Аксёнов слагает в духе живописи, помещая слова в текст, словно краску на полотно, по контрасту или в дополнение к предыдущему мазку. Применяя этот метод, Аксёнов не пренебрегает смыслом слова, однако использует семантику как цвет, линию, элемент фактуры.

Вот одно из стихотворений:

В стихотворении описывается открывающийся из окна пейзаж, скорее всего городской, но его подробности как бы сдвинуты с мест и расставлены в необычном порядке, некоторые предметы вообще отсутствуют, а главное — вся картина живописуется словами, которые внешним образом никак с ней не связаны. Аксёнову в первую очередь важно то, как выглядят эти слова, поэтому он выбирает длинные и непривычные (неукоснительный, непредусмотрительные в этом стихотворении) и любит иностранные заимствования, которые русифицирует (верниссируя, семишопот, клэрделюнщик). Ему нравится присоединять к русским существительным редкие прилагательные иностранного происхождения (Эриманфийский страх, апотролические руки).  Аксёновская поэзия глядит в сторону Запада, поэт никогда не придаёт ей славянскую окраску, как это делали Хлебников, Асеев и Петников. Нередко язык Аксёнова приобретает научно-технический оттенок, когда он, допустим, употребляет слова координаты, энтропия, а то и математические формулы. Аллюзивность стихотворений усиливается проступающими в них цитатами (из Толстого, Гоголя) и тщательно подобранными эпиграфами — свидетельство гораздо более обширной и редкостной эрудиции, чем, допустим, у Боброва. В «Неуважительных основаниях» есть эпиграфы из Шекспира, Боброва, Макса Жакоба, Гвидо Кавальканти и Джона Уэбстера. Стихи написаны рифмованным верлибром (рифмы нетрадиционные) в сочетании с акцентным стихом (в одной из частей книги используются обычные размеры и рифмы).

Аксёновская поэзия глядит в сторону Запада, поэт никогда не придаёт ей славянскую окраску, как это делали Хлебников, Асеев и Петников. Нередко язык Аксёнова приобретает научно-технический оттенок, когда он, допустим, употребляет слова координаты, энтропия, а то и математические формулы. Аллюзивность стихотворений усиливается проступающими в них цитатами (из Толстого, Гоголя) и тщательно подобранными эпиграфами — свидетельство гораздо более обширной и редкостной эрудиции, чем, допустим, у Боброва. В «Неуважительных основаниях» есть эпиграфы из Шекспира, Боброва, Макса Жакоба, Гвидо Кавальканти и Джона Уэбстера. Стихи написаны рифмованным верлибром (рифмы нетрадиционные) в сочетании с акцентным стихом (в одной из частей книги используются обычные размеры и рифмы).

Важнейший источник поэзии Аксёнова — французский кубизм. Цитаты из Макса Жакоба в «Неуважительных основаниях» отнюдь не случайны; кроме того, Аксёнов заимствует непосредственно у живописцев-кубистов. Даже нетрадиционные приёмы печати наверняка навеяны кубистской живописью (один из них заключается в том, что сквозь фразу проступает другая, библейская). Излюбленный приём Аксёнова — взаимное пересечение плоскостей; он с удовольствием сшибает высокий поэтический слог с газетным, но не смешивает слова разного стиля, а добивается контрапункта отдельных фраз. В одном стихотворении Аксенов достигает эффекта многократно экспонированной фотографии. Два завершающих книгу стихотворения («La Tour Eiffel» I и II) звучат как поэтические вариации знаменитой картины Делоне (Аксёнов хотел написать о нём книгу). Наконец, Аксёнов был автором первой (и до недавнего времени единственной)86![]()

![]()