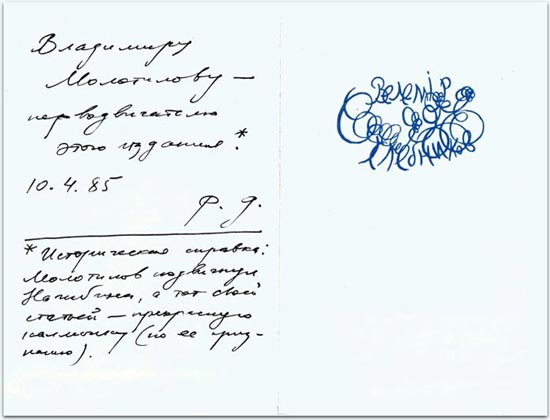

В. Молотилов

Замиерное безмерным полня

К заметке «Благодетель и ограничение бесконечности» Жана-Филиппа Жаккара

Подлинная революция непременно космата, непременно чрезмерна, непременно хаотична.

А.В. Луначарский. Владимир Галактионович Короленко

Полюбив выражения вида √–1, которые отвергали прошлое,

мы обретаем свободу от вещей.

Велимир Хлебников. Курган Святогора.

1. О неприкаянности высшего порядка

православные, и правоверные знают и даже уверены, что жизнь за гробом (погребальными носилками) не обернётся вселением в инородное тело. Карму с посмертием в лягушке или блохе выдумала Елена Блаватская, гурия Тибета. По мне, так даже и фурия: эвона приужахнула соотечественников.

Мусульмане — те же русские: нам подавай посмертие не только без единого прыщика, но чтоб никаких забот о хлебе насущном. И где обитель нашей всеобеспеченности и безупречного богоподобия? В мире ином, сказывают. Ладно бы только Моисей, так ведь и пророк Мухаммад это внушение свыше не утаил, да благославит его Аллах и приветствует! А ещё сказывают, что данный в ощущениях (бренный) мир беззаботно-беспорочным двойникам авраамян (а вы и не знали?) заказан. Да они, подозреваю, не особенно по нему грустят: от добра добра не ищут. Однако некоторые как бы возвращаются с полпути: полководцы, привидения, геростраты и, разумеется, вечные спутники: пароходы, книги и другие добрые дела. Уверенностью в нетлении добрых дел более других известны Пушкин („нет, весь я не умру ‹...› милость к падшим призывал”) и Маяковский („чтобы умирая, воплотиться...”).

Пушкин был обаятельный человек редкостного бесстрашия, разве что спятить боялся („не дай мне Бог сойти с ума...”); Маяковский обладал невероятно тяжёлым нравом и бытовой трусоватостью: курил только свои, не пил водку и т.п. У такого и при возгорании души крыша не дрогнет; к тому же речь заведена о другом: чего ради этот верун в нетление добрых дел, будучи в ясном уме и твёрдой памяти, возопил: „Воскреси! Своё дожить хочу!”?

Крещёный, казалось бы, человек. Удовлетворительные оценки по Закону Божию, превосходная память. Должен как 2×2 = 4 знать: жизнь даётся только раз, потом смерть и Суд. После чего такие, как он, всенепременно воскреснут: если не заслужил, то выстрадал.

А вот и 2×2 = 5, извольте радоваться (это я человека-из-подполья Достоевского за ляжку щипнуть изволю, да-с): ввек не видать самоубийцам воскресения. Наложил на себя руки — ни за какую мзду не отпоют, будь ты и постник, и странноприимец, и жертвователь. На труп наплевать и забыть, а вот за душу постника, странноприимца и жертвователя слегка обидно. Ибо не отпетая душа христианина (равно и мусульманина, только у них джаназа) скитается без малейшей надежды на приют, в то время как отпетая испытывает хотя и жуткие, но кратковременные неудобства, т.н. воздушные мытарства. И Есенин это знал, и уж тем более знал Хлебников: сохранились ответы на опросный лист С.А. Венгерова. О вероисповедании сказано уверенно и чётко: православный (ПСС, т. 6-2, с. 240). Вполне отвечал за свои слова и поступки: 28 лет, не бабушкины сказки в голове.

И вот на 37-м году жизни Хлебников обнаруживает себя в санталовской баньке, на гноище. Кто завёз в эту глухомань? Художник Пётр Митурич завёз, апостол от слова остолоп. Кто поддался на уговоры? То-то и оно: чёрт попутал, как Ивана Фёдоровича Карамазова с его поэмкой о Великом инквизиторе. Велит подать чернильницу и перо, пишет приятелю в Москву: закупорка мочевыводящих путей и полная утрата дара походки, выручай. Апостол Пётр, присовокупив свои четыре послания, умудряется (наскрести на марки было мудрено до степени ума не приложу) отправить всё это малой скоростью более-менее проверенным велимирянам, из коих Председатель чеки Андриевский — благонадёжнейший. Пётр, кстати говоря, испрашивал у этого Нерона пополам с мясокрылым Спасителем не толику пайка из Лубянского распределителя, а скорейшую отгрузку больного из Новгородчины в белокаменную — раз, катетер для выпуска мочи — два.

Сличив с календарём дату отправки, я с тревогой обнаружил, что письмо пришло на девятый день.

Случилось так, что у меня не было ни копейки. Я бросился занимать деньги на покупку катетера у знакомых. Только к вечеру удалось застать дома сослуживца, который одолжил двадцать рублей. Аптекарские магазины были уже закрыты, а в аптеках катетеры не продавались. На следующее утро я возобновил поиски. Сложность была ещё и в том, что я не мог назвать служителям аптекарских магазинов тип и размер катетера — Митурич ничего этого не сообщил. Руководствуясь собственной интуицией, я решил просить детский катетер. Раздобыв его, не теряя ни часа, отправил посылку из Центрального почтамта в адрес Митурича.

В тот же день мне удалось прорваться к Анатолию Васильевичу Луначарскому. Я изложил ему ситуацию и просил добиться указания соответствующих учреждений об остановке пассажирского поезда на полустанке около деревни Санталово и известить об этот Митурича телеграммой-молнией.

Луначарский объяснил мне, что не имеет права вмешиваться в работу железнодорожной сети, а запрос его по такому поводу в правительство приведёт к большой потере времени на оформление соответствующего решения. Обращение же к Ленину исключено, поскольку тот болен, и к нему никого не пускают.

Я тогда не знал, что заболевший Хлебников требовал, чтобы Митурич не просил помощи у Маяковского, а обратился ко мне и к С. Городецкому, что Митурич и сделал. Написал он и двум друзьям Хлебникова в Петроград.

Как выяснилось впоследствии, Городецкому удалось использовать свои связи. При помощи именитых знакомых он добиться указания соответствующих органов об остановке поссажирского поезда у названного Митуричем полустанка. Но всё это ничему не помогло, потому что Хлебников к тому времени уже умер.

А.Н. Андриевский. Мои ночные беседы с Хлебниковым. Рукопись из запасников Музея семьи Хлебниковых в Астрахани

Если вы думаете, что Анатолий Васильевич отмахнулся под благовидным предлогом, то с какого перепуга его слова предваряют мою писанину? Таки внедрил не дрогнувшей рукой: относительно кислородного голодания мозга Ленина, прообраза Благодетеля в романе Е.И. Замятина «Мы» (1920–1921), Луначарский не лукавил.

По прибытии в Харьков мы с Верой Дмитриевной побывали на даче Уречиных. Это было для меня приятно и даже полезно. Во-первых, я попал в среду, где долгое время вращался Хлебников. Во-вторых, узнал об одном необычайном происшествии, случившимся с ним летом 1919 года. Мария Михайловна рассказывала об этом случае так.

В середине июня 1919 года Хлебников возвращался на их дачу из Харькова, куда рано утром ходил по делам. Стояла жара. На нём были лохмотья шубы, весьма похожие на заплатанный халат Плюшкина — свой единственный пиджак он только что сдал в починку. На середине пути его нагнал кавалерийский разъезд деникинцев. Офицер потребовал у Хлебникова документы. Велимир не нашёл ничего лучшего, как предъявить мандат за подписью Луначарского (выделено мной. — В.М.), в котором значилось, что Виктор Владимирович Хлебников — „краса и гордость русской поэзии”, которому следует оказывать всяческую помощь, и что он не может быть арестован без санкции Совета Народных Комиссаров Республики. На счастье Хлебникова, остановивший его белогвардеец, по-видимому, имел начатки гуманитарного образования и знал имя Хлебникова. Он вернул мандат со словами: „Никому больше не показывайте эту дурацкую бумажку”.

Там же

При подготовке к печати воспоминаний (хадисов, но я вам этого не говорил) апостола Петра «Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым» по ним прошлась рука его сына, Мая Митурича-Хлебникова. Но прежде того (1982) рукопись побывала у меня, и выписки налицо. Включая благоразумно вымаранные (Наше наследие. 1997. №№ 39,40) Маем куски. Воспроизвожу имеющие самое непосредственное отношение к моей судьбе извлечения.

Велимир заметил, что интеллигенты университетские стремятся новую мысль отрицать раньше, чем она ими понята. Своего рода механическая защита своей касты — не допускать мысли, что они могут столкнуться с новым учением, которое их поставит вверх ногами. Велимир не только не отвечал на возражения, но просто их игнорировал и продолжал разъяснять следующее положение, если слушатель внимал. Если он не усваивал, Велимир прекращал разговор. ‹...›

— Вы завезли меня в малярийное место, — бросил он мне упрёк. — Вы будете отвечать... моё доверие непросто заслужить ‹...›

Я положу его в предбаннике, там не будут беспокоить ни люди, ни тараканы. Он согласен. ‹...›

Потом он меня спросил:

— Вы коммунист?

— Беспартийный.

И вот Хлебников, получив двусмысленный (беспартийный может быть сочувствующим, да ещё как) ответ апостола Петра, ждёт встречного вопроса: „А что?” Но тот промолчал, и одинокий врач в доме сумасшедших прекратил разговор. Прекратил, более чем догадываясь о развязке: ягодицы в пролежнях, из больнички выперли. Спутанное сознание перемежается ясным (дневник Митурича), невесёлые думы от себя гонит. Или таит? Но прекратил разговор, и о последней воле повелителя ста народов остаётся только гадать.

Тут моя привычка думать за других заходит в тупик: или умирающий воодушевился ответом, или потерял всякую надежду на лучшее. С одной стороны,

Ежели скажут: ты — Бог,

Гневно ответь: клевета,

Мне он лишь только до ног!

Зангези. Плоскость XIX.

с другой —

Сейчас, благодаря находке волны луча рождения, не шутя можно сказать, что в таком-то году родится некоторый человек, скажем, “некто”, с судьбой, похожей на судьбу родившегося за 365 лет до него. Таким образом меняется и наше отношение к смерти: мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купание в волнах небытия.

Наша основа. §3. Математическое понимание истории. Гамма будетлянина. // ПСС, т. 6–1, с. 179.

Однако всадник оседланного рока справляется о вероисповедании душеприказчика, и справляется не весьма настойчиво. Не потому ли, что беспартийный русский дворянин 1887 года рождения всенепременно православный, хотя бы и по стечению обстоятельств утратил веру (не сиживал в окопе под настильным огнём, не метался в тифозном бреду, не ставили к стенке — да мало ли поводов освежить в памяти 90-й псалом царя Давида, помяни, Господи, всю кротость его). И этот беспартийный дворянин будет распоряжаться погребением твоих останков.

Казалось бы, главнеба такие мелочи не должны волновать: если погибнем — воскреснем / Каждый потом оживёт! В.В. Хлебников, например, оживёт спустя 365 лет, в 2250-м. Но какой тогда ему прок уточнять отношение Митурича к ордену воинствующих безбожников?

Дальнейшее известно: могила яснополянского образца между елью и сосной на задах погоста. И то громадная уступка настоятеля местного храма во имя св. Георгия Победоносца: без обряда и надгробного креста хоронить внутри церковной ограды возбраняется. Наверняка настоятель убоялся последствий упёртого благочестия своего: гражданско-панихидные власти того и ждут. Но вскоре батюшка страх за себя и малых детушек (овдовев, самостоятельно воспитывал четверых) переборол, обличал прилюдно богомерзкую власть, был взят под стражу и расстрелян. Лично я горой за то, чтобы протоиерей Александр Граничнов (1875–1937) был причислен к лику святых, но палец о палец не ударил для этого, скотина. Всё равно, дескать, и колокол по мне звонит, и «Скотный двор» Оруэлла плачет.

Омыв душу покаянием, перехожу к последствиям игры апостола Петра в молчанку. Разного рода нечестивцы уже съёрзнули со странички, сыны выдержки и благоразумия претерпевают: самоосвидетельствование старожила (одиннадцать внуков) — не гоп-ляля человека-из-подполья, взбалмошного сырохвата.

Ну так вот, игра апостола Петра в молчанку вышла боком если не Велимиру Хлебникову (мы же не знаем, каким обрядом он завещал себя хоронить), то уж лично мне совершенно точно. А теперь чаемое сынами выдержки и благоразумия самоосвидетельствование.

Предварительная затыка вот в чём: верхним чутьём или непосредственным осязанием (тайна сия велика есть) православный Хлебников убедился, что отпевание кощунника («Гавриилиада», положительный расстрига Отрепьев, негодяй помазанник Божий Годунов etc.) Пушкина — филькина грамота. Лично я склонен этому верить: камер-юнкер Пушкин дал государю слово чести, что не будет стреляться с Дантесом. Как ни крути — клятвопреступник, даже и не с точки зрения самодержавия. Можно по-разному толковать царёво „Пушкина мы насилу заставили умереть по-христиански”, однако долги покойного были уплачены из Кабинета Е.И.В., а сыновья зачислены в Пажеский корпус. Недурная цена филькиной грамоты, казалось бы. Но зачтётся ли клятвопреступнику принудительное соборование? Мыслимое ли дело исповедь из-под палки? А теперь читаем:

Как голубь, если налетается,

Вдруг упадает в синий таз,

Я верю, Пушкина скитается

Его душа в чудесный час.

И вдруг, упав на эти строки,

Виет над пропастью намёки.

Платком столетия пестра,

Поёт — моей душе сестра.

Олег Трупов. ‹1915–1916›

Все знают, каким образом голубятники отслеживают полёт своих питомцев: к небу головы задрав. Но это голубятники-пацанва, без бляшек внутри кровеносных сосудов головного мозга. Зрелых лет голубятник вынужден изворачиваться, а именно: ставит у ног своих наполненный всклень медный таз, берёт в руки шест (хорей, сказал бы оленевод) — и пошла-поехала голубиная охота. На переломе XIX–XX веков эмалированная посуда, включая тазы для варки варенья, наверняка производилась в каком-нибудь Манчестере; отсюда синий таз. Впрочем, сойдёт и медный — но именно таз, а не блюдо. Разумеется, усталый голубь упадает в воду цвета неба не всякий раз, но в любом случае увеличивается в размерах, снижаясь. И сам растёт, и отражение. Совершенно верно: первобытное зазеркалье. Мир иной, если заметить слово голубь словом душа, что и делает Хлебников.

Ясно, что ни один посетитель, даже и благочестивый до святости, не поверит (и малодушно съедет со странички) в синий таз без отсылки к солидному справочнику. Поспешим, братие.

Для охоты разводят две главные породы голубей: чистых и турманов. Чистые голуби происходят от обыкновенных сизых голубей и разделяются на оловянистых, белопоясых, кружастых, мазуристых, чиграшей и др., отличающихся от сизых голубей преимущественно окраскою и нежностью форм. Турманá по цвету делятся на чёрных (грачей, галочек), белых и красных (жарых и лентистых); ‹...› внешняя отличительная особенность всех вообще турманов заключается в том, что они меньше, нежнее и ниже чистых голубей на ногах; ширина головы у них равна длине её, клюв крошечный, похожий формою на нос щеглёнка, вокруг глаз белый ободок. По полёту чистые голуби отличаются от обыкновенных сизых способностью быстро подниматься вверх на более или менее мелких кругах, иногда так высоко, что на несколько минут их вовсе не видно, и затем так же быстро опускаться вниз; при этом одни голуби делают круги вправо и в таком случае называются правиками, другие же влево и наз. левиками; некоторые голуби, поднимаясь, кружатся в одну сторону, опускаясь же — в другую (“обратное кружение”). Наиболее ценится “повивное мелкое летанье”, при котором птица поднимается точно около поставленного шеста; такие голуби наз. иногда катунами. Турмана отличаются способностью кувыркаться или перевёртываться в воздухе (“круткою”), через голову, иногда через хвост или через крыло. Перед кувырканьем голубь хлопнет крыльями и “залещит”, т.е. проплывёт в воздухе, затем же, сложив крылья и перегнувшись кольцом, так что хвост касается головы, падает так быстро, кувыркаясь через голову, что получает вид вертящегося кольца. Иные перевёртываются повыше в воздухе, другие же проделывают это внизу и иногда чуть не ударяются о крыши. Бывают такие турманы (напр. бессарабские двучубые), которые с огромной высоты кувыркаются до самой земли и нередко разбиваются об неё насмерть, обыкновенно же, перевернувшись раз десять и более, турмана опускаются на крышу уже на крыльях. В старину турмана будто бы поднимались прямо вверх — “жаворонком”, так что можно было следить за их полётом, поставив на землю вместо зеркала таз с водою и затем при падении подхватывать их на протянутую простыню.

Голубиная охота. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907.

Вот вам наглядный пример доскональной внятности Велимира Хлебникова: добрый молодец посетитель не виноват, что на моей старожилой памяти голубиная охота из общеполезного, включая оборону страны, досуга трудящихся превратилась в забаву господ Наворуйских, некогда завидущей на голубятню дяди Кости гопоты. Голубиный домик нынче приметишь разве что на башенке огороженного высоченной стеной особняка; наблюдательные же тазы выродились в облицованные кафелем цвета ультрамарин пруды. Чтобы не забыть: о значении для Велимира Хлебникова синего цвета есть великолепное исследование, с удовольствием знакомлю:

В Древнем Египте синий цвет символизировал божественную, космическую сущность, поэтому и атрибутирован богу неба Амону, ему — единственному — полагалась полная окраска тела в синий цвет. Другим же богам и/ли жрецам разрешались лишь синие головы, волосы, парики или бороды. Синь Древнего Египта — цвет неба и великого Нила, символ истины, вечности, бессмертия и бесконечности, но и веры, чистоты и целомудрия, а также символ духа и интеллекта. Поскольку синий представлялся самым нематериальным из цветов (воздух и вода — взятые в малом объёме — прозрачны), то считалось, будто поверхности, окрашенные этим цветом, перестают быть поверхностями, они как бы дематериализуются. Но поскольку синь как свойство неотделима от неба, воздуха, воды (субстанций космических), то имея/обретая синий цвет, земное/смертное как бы наделяется силами и свойствами космоса, его вечностью и энергиями. ‹...›

Завершая линию культово-религиозных коннотации

сини, следует добавить, что и в христианской традиции без неё не обошлось. Христос проповедующий изображается обычно в синем, и плащ Богородицы — синего цвета. Рассматривая вопросы цвета, о. Павел Флоренский писал, что цветовой символ тройственен и имеет различные значения в каждом из трёх языков: божественном, священном и мирском. Так, голубой символизирует не только воздух и небо, но и присутствие Божества, следовательно, на языке божественном голубой означает вечную, божественную Истину, на языке священном он — символ человеческого бессмертия, а на языке мирском означает верность. ‹...›

К сумме вышесказанного следует добавить, что синий цвет — божественный, ритуально-жреческий — как изначальный атрибут культовых

служителей, ответственных за человеческие судьбы, становится позже, переходя от религии к государству,

служебным в самом широком понимании этого слова (ср.: цвет армий и униформ различных служб, охраняющих порядок и/ли право в самых разных странах мира, в том числе, — знаменитые „мундиры голубые” российских жандармов; а также в современности — информационно-указательные и/ли предписывающие знаки дорожного движения, выражающие свои служебные функции именно синим цветом, в отличие от запретительных — красно-бело-жёлтых).

Перенос

сини с непосредственных элементов-участников культа на всё, имеющее к нему хоть какое-то отношение, наблюдаем и у Хлебникова. Таким образом: поклявшись — перед лицом смерти и вечности — найти истину (постичь законы времени и научиться ими оперировать во благо человечества), а также, что особенно важно, — синтезировать свои знания и находки в новое явление — «Слово о Числе и наоборот», Хлебников принял жреческий сан и символ служения своему культу —

сини (во всех её оттенках, как цветовых, так и семантических). Свято выполняя свои обязанности жреца, поэт-

числяр окутал священной

синью не только тела своих виртуальных двойников, но и сами плоды служения — тексты.

Марина Константинова. Син(ь) Велимира Хлебникова

Делу время, голубиной потехе час; на донце синего таза — неложное свидетельство Хлебникова о скитаниях души собрата по перу (ср.: упав на эти строки). Неприкаянное бродяжничество? Ничуть не бывало: Пушкинский Дом, нéсметь улиц Пушкина и памятников Пушкину, город Пушкин, Пушкиногорье. В то (1982–1985) время как Хлебникова (красу и гордость русской поэзии, по А.В. Луначарскому) разного рода вырожденцы и нехотяи возбраняют переиздать хотя бы в карманном (см. образчик) виде, не говоря о подвижках с Музеем в Астрахани, городе предков стрелочника на путях встречи Прошлого и Будущего по (мы не в Израиле) отцу. Повергаясь к стопам злобы дня, фонтан самодельных преданий старины глубокой приходится заткнуть. Разве что вкратце перескажу ветхую днями весточку от астраханца А.А. Мамаева (горячее сердце, этим всё сказано): всякое, дескать, бывало. Пришлось, мол, однажды заночевать во вверенном попечению моему здании ... На этом прекращаю дозволенные речи, перехожу к недозволенным: как был, так и остаюсь игралищем страстей, Колизей времён Коммода позавидует!

Наверняка зачётные велимиряне вытвердили эту вавилонскую заплачку назубок:

Так ведь и Колизей времён Коммода ни бум-бум в так называемых приколах, не говоря о подоплёке смешиков, смеюнчиков и хохочеств. Бесновато-безбашенный Колизей — Молотилов, но Молотилов же и сбоку припёка этого безобразия. Неприкаянной душе Хлебникова мог подвернуться и Мельников, и Пирогов, и Булкин, и даже обрусевший невесть когда Мюллер, ныне Воронов. Но Мельников и Булкин в отношении бури и натиска — никто, а Молотилов — никто не. Причём именно тогда никто не, когда Велимиру Хлебникову захотелось порезвиться.

2. Похвальное слово Жану-Филиппу Жаккару

Последний по времени пример: молниеносная туча двухсотлетия Ф.М. Достоевского (1821–1881). Мигом беснующийся Колизей съёжился в братца Иванушку на закорках сестрицы Алёнушки ... унеси моё ты горе!

Тут вот ещё какое дело: Хлебников неустанно боролся с календарной сумятицей и суматохой, унаследованной от Древнего Рима, будь он неладен. Благоразумные эллины полагали временнóй вехой очередную олимпиаду, и всё. В ознаменование отправной точки смягчения нравов (воз и ныне там) сыны Эллады прекращали войны — раз, очередному победителю в беге сквозь тернии нагишом или непререкаемому скуловороту высекали на родине мраморный памятник в полный рост — два, брали молодца на пожизненный кошт — три. Благоразумие, как ни странно, палка о двух концах: удручённые поборами на запредельного во всех отношениях Фидия и запросами боевитых иждивенцев налогоплательщики рассеялись кто куда, преимущественно по Причерноморью и Малой Азии. Возможно, палка о двух концах и разрослась в три сосны моего заблуждения, но факт остаётся фактом: внедрение беглых бедолаг в туземные кочевья и деревеньки было довольно-таки вкрадчивым. Понадобились переселенцу рабы — только свистни, местные удальцы за креплёное медным купоросом вино и/ли копеечные бляшки-бирюльки махом заарканят потребное поголовье, и какой отборный всё народ! А наглые римляне устав любимой своей военщины умудрились нахлобучить даже на святую Русь. И словцо-то какое поганое: юбилей.

Увы, главнеб даже Аристотеля (Пифагор — мой ученик) почитал заблудшей овцой. Халдейские звездочёты (волхвы) — да, этих можно козлами-оберегами в конюшню числа трудоустроить.

‹...› творчество Велимира Хлебникова можно считать попыткой осуществить идею

таблицы судьбы, о которой говорится в аккадском космогоническом и теогоническом эпосе «Энума элиш» („Когда вверху...”). Сам Хлебников определил себя как

художника числа, ищущего и открывшего

законы времени («Свояси», 1919). Он говорит об

общем строе времени («Помимо закона тяготения...», 1921), о

власти чисел земного шара («Скуфья скифа», 1916), о

создании геометрии чисел («Курган Святогора», 1908) и

математическом понимании истории («Наша основа», 1919). Сущность его математических (или мнимоматематических) подсчётов сводится к выявлению периодичности в появлении и исчезновении определённых типов событий (исторических, космических) во времени. Например, число 317 — это

время между двумя ударами струны человечества (причём всё человечество понимается как струна), и это время указывает на регулярное появление законодательных реформ, на обоснование новых империй, возникновение войн, великое переселение народов и т.п.

Отыскание

законов времени должно, по мысли Хлебникова, избавить человечество от гнёта судьбы, понятой как сверх-человеческая (божественная) сила:

Новое отношение к времени выводит на первое место действие деления и говорит, что дальние точки могут быть более тождественны, чем две соседние, и что точки m и n тогда подобны, если m – n делится без остатка на у. ‹...› Начала государств кратны 413 годам, то есть 365 + 48. ‹...› Этим понятием время необыкновенно сближается с природой чисел, то есть с миром прерывных, разорванных величин. Мы начинаем понимать время как отвлечённую задачу деления при свете земной обстановки. Точное изучение времени приводит к раздвоению человечества, так как собрание свойств, приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое изучение и есть не что иное, как человечество, верующее в человечество.

«Наша основа», 1919

‹...› Не вникая здесь в другие важные и интересные аспекты хлебниковского сведéния проблемы времени к теории чисел (ср., напр., фундаментальное значение наименьших чётных и нечётных чисел, т.е. два и три, для определения

истинной природы времени), я коротко остановлюсь на связи понятия

доски судьбы и упомянутых выше

таблиц судьбы, восходящих к древневавилонскому времени.

Что касается понятия

судьба, оно у Хлебникова связано со сферой времени и, возможно, смерти. Прикладное значение

законов времени состоит в преодолении неотвратимости

судьбы: Открыв значение чёта и нечета во времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой испуганным зверьком дрожит древних рок («Слово о числе и наоборот», 1922).

С другой стороны, нет сомнения, что Хлебников вполне осознавал связь своих и древневавилонских

досок. В «Досках судьбы» он напоминает, что законы вавилонского царя Хаммураби (Хлебников помещает их в 2250-ый год до н.э., хотя Хаммураби жил с 1729 по 1678 г. до н.э.) записаны на

глиняных досках. То есть, глиняные

таблицы Хлебников понимал как

доски. При этом

доски у Хлебникова, судя по всему, указывают не только на материал, на котором записана

судьба, но и на способ этой записи (т.е. сохраняется математический смысл слова таблица). Дело в том, что „таблицы судьбы”, упоминаемые в эпосе «Энума элиш», содержали, по всей вероятности,

математическую (числовую)

запись законов, управляющих вселенной. В данном контексте небезынтересно напомнить, что именно месопотамская математика открыла позиционную числовую систему и периодичность чисел, а для решения уравнений шумерские и вавилонские математики пользовались таблицами (напр., таблицами умножения, обратных чисел, произведений, квадратов, кубов и др.). Хлебников знал о вавилонских достижениях в области математики; о Хаммураби, например, он отзывается так:

Это прекрасный древний царь, своё учение о числах вырубивший в 6-крылых львах, стоявших у порога дворцов (Доски судьбы. Лист II). Особо нужно отметить, что хлебниковские «Доски Судьбы» в композиционном отношении состоят из семи “листов” или досок, как бы воспроизводя структуру древнего теогонического и космогонического эпоса «Энума элиш».

Йосип Ужаревич. Властелины временны́х колец (число и событие как календарные принципы в литературе)

Блистательный сочлен загребской школы славистики сосредоточился на прорывных достижениях древних числяров междуречья Тигра и Евфрата, ничего похвальнее и выдумать нельзя. Но перелёт мысленного взора из Месопотамии в междуречье Ганга и Брахмапутры изысканиям подобного рода не повредит.

Когда после смерти дедушки с бабушкой стало возможно собирать друзей, событием года стала у нас “Кальпа”, как разъяснял отец, новый год по Хлебникову — в день солнцеворота — 24 декабря.

Приближение “Кальп” ощущалось загодя. Отец расхаживал по комнате с томиком Хлебникова и, бормоча под нос, освежал в памяти стихи; мама запасала угощение. Потом мы садились с отцом клеить из картонной бумаги какую-нибудь небольшую декорацию, состоявшую из цифр года или иллюстрировавшую какое-нибудь место из стихов Хлебникова.

М.П. Митурич-Хлебников. Воспоминания

Вникаем в скрижаль законодателя праздника:

3. Избрать 1915 год годом Новой Эры; обозначить года посредством чисел плоскости а + в√–1 , в виде 317d + е√–1, где е < 317.

‹...›

14. Считать первым днём новой Кальпы 25 декабря нового стиля 1915 года. ‹...›

Велимир Хлебников. Предложения. 1915, ‹1918› // ПСС, т. 6–1, с. 241, 244.

То, что Кальпа мудрецов Индостана ограничена бесконечностью, Хлебникова ничуть не смущало: главное дело ввязаться, там видно будет. Но почему за исходную точку дóлжно принять солнцеворот 1915-го, известного лишь в исчезающе узком кругу по упаданию голубиной души А.С. Пушкина в синий таз, года?

Дело в том, что вечером 25 декабря нового стиля Семирамида севера Лиля Брик своею собственной рукой (ничего себе) накрыла еженедельный стол яств (самовар, печеньки). Разумеется, присяжные завсегдатаи этих праздников живота — рядовой автомобильной роты Маяковский и Хлебников, без пяти минут ратник 2-го разряда — были как штык. Наверняка вы наслышаны о роли Осипа Максимовича в становлении Маяковского на крыло: этот баснословный доброхот не только лоном жены с ним поделился, но и пробил в печать лучшие (раз и навсегда лучшие) вещи друга и брата (молочного, наподобие князей Орлова и Потёмкина, покорителя Крыма, первозиждителя Севастополя, Одессы, Николаева, Херсона и Екатеринослава, наместника и гетмана Новороссии, шефа Черноморского казачества, генерал-фельдмаршала и всех российских орденов кавалера). Не приходится напоминать, что субботние посиделки у Бриков подразумевали разымчивую роскошь потёмкинского бас-баритона — восьмого, по мнению всевластной рукодельницы, чуда света (= яви, данной в ощущениях). Однако именины сердца и праздники души не вчера зарядили обрываться на полуслове; иссякла и бархатно-бронзовая читка избранника государыни (отнюдь не Мамонова и ни в коем случае не Зубова: эвона гнилья во рту). Иссякла, уступает место голосу рассудка, он же князь-ткань светлейшего: кто первым разразится и рассыплется? Первым кукарекнул будущий ратник и отъявленный Суворов ... далеко не лучшим образом!

Ну, думает первостроитель Черноморского флота, уж Орлов-то (на одну букву с Осипом, вот почему) не выдаст лицом в грязь и/ли мордой о стол. Каково было удивление: ни гу-гу про канты и оды богоподобной Фелице ... громогласный призыв короновать короля поэзии королём времени! Но по порядку и старшинству.

Тем временем произошло некоторое оживление футуристов в Санкт-Петербурге, переименованном в Петроград: под занавес 1915 года увидел свет альманах «Взял. Барабан футуристов». Пожалуй, эта книжица в 16 страниц — единственный пример пост-гилейского издания, подобающего духу и букве футуризма. На обложку пошла грубая обёрточная бумага с вкраплением песка и опилок; содержимое воинственно и „крикогубо”. Деньги на издание ссудил Осип Максимович Брик (1888–1945), выпускник юридического факультета, который не имел пока никаких литературных амбиций, сомневался в праве поэзии на существование и собирался издавать невероятно популярные в России детективы о Нате Пинкертоне. Свояченица Брика, впоследствии известная под псевдонимом Эльза Триоле (жена Луи Арагона), в июле 1915 года познакомила его с Маяковским, и апартаменты Бриков немедленно превратилась в штаб-квартиру петроградского футуризма (точнее — в футуристический салон, где роль русской мадам Рекамье исполняла жена Брика Лиля). Последующий ménage à trois Бриков с Маяковским до сих пор остаётся в России предметом пересудов — устных, разумеется. Лиля добилась-таки, благодаря Маяковскому, бессмертия: вероятно, только Петрарка посвятил одной женщине такую бездну стихов. Нашёл своё место в литературе и Осип Брик, со временем превратившийся в выдающегося критика-формалиста. Помимо Маяковского и Хлебникова, среди постоянных гостей Бриков были Виктор Шкловский, вездесущий Ивнев и Виктор Ховин. Как-то Брик пригласил каких-то математиков послушать лекцию Хлебникова о

законах времени; лекция заинтересовала их и озадачила. На средства Брика были изданы две поэмы Маяковского «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».

Альманах «Взял» замышлялся как рекламная тумба для Маяковского, который выступает здесь в качестве полемиста, звезды (Хлебников, Каменский, Пастернак, Асеев и Шкловский представлены каждый одним стихотворением) и единственного объекта обсуждения. ‹...›

Статьи Шкловского и Осипа Брика полны восхищения недавно опубликованным «Облаком в штанах». Шкловский расценивает появление молодого и многообещающего поэта в литературе, далеко отставшей от жизни, как событие из ряда вон ‹...›. Брик в своей рецензии сопоставляет цитаты из символистов, мечтательные и манерно изнеженные, с отрывками из мужественных, крепко стоящих на земле стихов Маяковского, сравнивая первые с пирожными, а вторые с хлебом. Он не упускает случая пропагандировать поэму с явной для себя выгодой: „Пойдите сами, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского”.

Гвоздь альманаха — статья Маяковского «Капля дёгтя» с подзаголовком «Речь, которая будет произнесена при первом удобном случае» — единственный манифест, составленный поэтом самостоятельно. ‹...›

Заканчивается манифест словами: „Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен ‹...› Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в нашей руке увидите вместо погремушки шута чертёж зодчего”. Смысл последней фразы раскрывают два в высшей степени интересных произведения Хлебникова, выходящих далеко за пределы собственно поэзии. Первое из них («Буги на небе») продолжает (см. главу V) изыскания управляющих вселенной математических законов. Хлебников не только сетует на то, что человек постиг законы пространства, но не удосужился открыть

законы времени — он взваливает эту ношу на себя: половину статьи занимают алгебраические формулы (один из

законов времени он называет

бумерангом в Ньютона). ‹...› Второе сочинение («Предложения») — яркий пример хлебниковского утопизма и пацифизма.

Владимир Фёдорович Марков. История русского футуризма. VII. Закат.

И, подобно Магеллану, Владимир Фёдорович закругляет:

Будучи одним из вождей футуристского движения, Маяковский разительно отличался от Хлебникова. Хлебников указывал способы решения поэтических задач; Маяковский (каждый раз по-своему) решал их, ибо, как ни странно, был художником в полном смысле этого слова, то есть испытывал потребность доводить всё, что делает, до конца. Увы, именно эта особенность ослабила влияние Маяковского и не позволила ему даже после обожествления превратиться в мэтра; Маяковскому легко подражать, но следовать за ним практически невозможно. И ещё одно различие между двумя поэтами: Маяковский был вассалом, Хлебников — королём.

Там же

Вассал вассалу рознь: валеты в колоде тоже не все бубновые. Маяковский, к слову, — сущий самурай, по первому свистку господина своей тени готовый на харакири. По первому!

Возвращаюсь к непостижимому поведению профессора Васильева, который почему-то вставал вместе со студентами при появлении Хлебникова на семинарах, проходивших приватно. Этот позыв встать я не раз ощущал сам и наблюдал у окружающих. Пожалуй, наиболее показательно поведение Маяковского.

Я много раз бывал на его выступлениях перед массовой аудиторией и всегда поражался находчивости и самообладанию. Казалось, ничто не могло смутить Маяковского. Достаточно было поданной из зала насмешливой реплики или ядовитого вопроса — и он в мгновение ока уничтожал противника остроумным ответом, вызывая всеобщий хохот.

— Ну и нахал, — перешёптывались его недруги, но громко возмущаться трусили.

Но я видел и другого Маяковского.

Случилось это в Москве, за два с небольшим месяца до безвременной смерти Хлебникова в деревне Санталово. Я жил тогда вместе с Катаевым и Олешей в квартире Ольги Николаевны Фоминой в Мыльниковом переулке (район Чистых прудов). В один из последних дней апреля Хлебников меня навестил, пригласив сходить к его хорошим друзьям, с которыми следует меня познакомить. Я согласился, и мы отправились.

В доме, куда мы пришли, был и Маяковский.

Должен признаться, что имею хорошую память на сложные философские тексты, математические формулы и стихи, но абсолютно неспособен запомнить с первого раза фамилии и адреса новых знакомцев. Не могу простить себе, что не записал тогда, куда и к кому мы с Велимиром ходили. Поэтому не могу сверить своё впечатление от увиденного с воспоминаниями других очевидцев. А такая сверка была бы не лишней, ибо моя память сохранила нечто неправдоподобное: Маяковский был неузнаваем.

Он смущался по каждому поводу, иногда говорил еле слышно и совсем замолкал каждый раз, взглянув в сторону Хлебникова.

А.Н. Андриевский. Мои ночные беседы с Хлебниковым. Рукопись из запасников Музея семьи Хлебниковых в Астрахани

Владимир Облачный очень хорошо знал своё место. Ещё бы!

24.Х.‹1915›.

Субботник ‹у Бриков› Коронация микадо. Маяковский назвал меня королём русской nоэзии. Читал хуже обыкновенного «Облако в штанах».

ПСС, т. 6–2, с. 228.

Наипростейший вопрос: назвал королём какого рода поэзии? Наипростейший ответ: королём поэзии добычи радия: напёрсток намывки-выварки, пустыня Гоби песка и Монблан щебня в отвал. Стало быть, на субботнике 24.X. нового стиля (календарное воскресенье, поддакну Ладе Пановой) 1915 года Маяковский провозгласил Хлебникова королём горнозаводско-лабораторной (Пьер и Мария Кюри) поэзии. Оно ему надо? Наверняка именно поэтому О.М. Брик почин В. Маяковского поддержать и не подумал. Или подумал о другом. Да, о другом.

19.XII.

Основание Государства Времени.

‹...›

31.XII.

Осип Брик провозгласил тост за короля времени В. Хлебникова.

ПСС, т. 6–2, с. 230.

Лебедь, рак и щука: Брик тянет колесницу Феба выспрь, Маяковский с Луначарским — вспять. Как это почему вспять. Пушкин — солнце русской поэзии? Солнце. Уживутся на одном небе два светила?

Почему нет, но землянам это небо с овчинку покажется. Живите и здравствуйте,

пушкиноты солнечного полдня, благославляет Хлебников современников, а сам — на

мост к звёздам и далее везде.

Закрепим пройденное. 25 декабря нового стиля 1915 года, избранное Хлебниковым первым днём новой Кальпы, не только приходится на субботник у Бриков, но и оказывается последним днём зимних святок. То есть хлопоты Семирамиды не ограничились печеньками. При этом 19.XII. (календарное воскресенье, вдругорядь поддакну Ладе Пановой) состоялось (на трезвую голову!) основание Государства Времени. Стало быть, римско-новогодний тост Брика за короля времени В. Хлебникова был далеко не первой по счёту здравицей: миропомазание полагаю шестью днями ранее, 25 декабря нового стиля 1915 года.

Так и быть, вернёмся к знаменательному, казалось бы, событию 24.X. (Ладу Панову если не подбрасывает, то потряхивает) нового стиля. Величался хотя бы раз Велимир Хлебников королём русской поэзии (маяковской нахлобучкой)? Нет. А бриковским возглашением?

Сколько угодно: моё положение короля первого на земном шаре государства времени (Е.Н. Хлебниковой, 4.06.1916), Velimir I, король времени (Е.В. Хлебниковой, сентябрь 1916) Король в темнице, король томится (Д.В. Петровскому, апрель 1916).

Кстати, о Д.В. Петровском. Наверняка зачётные велимиряне наслышаны о неблаговидном поступке В.В. Хлебникова: бросил друга в беде. Пересказываю это предание новобранцам, не злорадствовать же втихаря над опрометчивостью Лады Пановой. Итак, тянет ногу Петровский подле опытного пехотинца Хлебникова по калмыцкой степи. Хлебников думает о своём, Петровский разглагольствует о людоедском высказывании Фридриха Ницше „жалость унижает”. Хлебников якобы ноль внимания, но бес всеотрицания (тот, кого никто не любит, и всё живущее клянёт) тут как тут: поднатужился, поднапружился, дхнул — и у Петровского тепловой удар. Дхнул избирательно — макушка Хлебникова рядом, но тому хоть бы хны. Меня сейчас вырвет, стонет приземлившийся Петровский, выручай. Хлебников наклонился, пощупал пульс и говорит: жалость унижает, Митя. И бросил друга подыхать в степи. После чего тот пишет прелестнейшую повесть (опять-таки хадисы, но я вам этого не говорил) о Хлебникове. Показания Петровского чрезвычайно ценны. Узнаём, например, подробности набора 317-ти Председателей Земного Шара.

Собрались мы как-то к о. Павлу Флоренскому.

Здесь надо оговориться. Виктор Владимирович заложил начало обществу “317” — это одно из его магических чисел. 317 плюс-минус 48 равно 365, числу дней в году, единице времени, году земли и т.д. (см. сборник «Войны», «Временник» №4 др.)

317 было число Председателей Земного Шара. Я вступил в их число одним из первых и вышел только в 1917 году, когда Хлебников обратил его в кунсткамеру, записывая в Председатели то Вильсона и Керенского, то Али-Серара и Джути, только потому, что это были первые арабы или абиссинцы, каких он встретил, то христианских братцев из Америки: м-ра Девиса и Вильяма.

Общество быстро развивается и крепнет, — пишет в это время Хлебников, —

особенно живописна подпись Али-Серара («Временник» №4, изданный Василиском Гнедовым). Это объяснялось стремлением Хлебникова к идее интернационала, а также говорило о широте его плана, когда он вводил туда такое разнообразие индивидуальностей, профессий, наций, дарований. Он знал, конечно, что это далеко от “настоящего”, от истинных

Председателей, и занимался этим, скорее, как игрой. Это было важно для него, как знак в будущее, как пророчество — и все средства и фигуры в игре были хороши.

Однако возвращусь к первому дню существования “317”. Собрались на Воздвиженке, где жил тогда Золотухин.

Что это были за великолепные вечера у Золотухина!

Мы доставляли сырой материал наших работ над шумами (Золотухин потом тоже присоединился к работе), а Хлебников потом едва касался их, из сырой земли всходили и на глазах зацветали живые ростки и цветы, лицо его при этом тоже зацветало.

Золотухин говорил:

— Я уверен, если бы свесить в этот момент Хлебникова, — вес его должен быть меньше обычного! — таким одухотворением дышала вся его громадная фигура.

В то свежее время Хлебников ещё верил в реальное значение своего общества, он надеялся путём печати и корреспонденции привлечь в общество лучших людей своего времени и, установив связь по всему земному шару, диктовать правительствам Пространства.

Захватить в руки Государства Времени лучших людей.

И таким образом заставить Государство Пространства считаться с Государством Времени.(Из его письма) Хлебников даже мечтал иметь центральную станцию, где бы могли происходить “слёты” 317-ти, а также совещания путём телефонов, радио и прочее. Место постройки этой станции он намечал на одном из островов Каспийского моря, куда мы с ним однажды из Астрахани должны были поехать, захватив с собою опытного инженера — архитектора, который после должен был представить проэкт постройки такой усовершенствованной станции; за отсутствием “инженера” поездка не состоялась.

Итак, Хлебников решил предложить вступление в “317” некоторым, по его мнению, близким “идее Государства Времени”, лицам, в том числе Вячеславу Иванову и о. П. Флоренскому.

В этот же вечер — 29 февраля 1916 г., в Касьянов день отправились мы вдвоём с Хлебниковым к Вячеславу Иванову. Кажется, он дал свою подпись на опросном клочке Хлебникова, во всяком случае вечер провели хороший и серьёзный.

Вячеслав Иванов любил и ценил Хлебникова, только жалел, что тот уходит от поэзии и увлекается своими “законами”, хотя самому ему идея Хлебникова: свести все явления к числу и ритму и, найти общую формулу для величайших и мельчайших и, таким образом, возвысить мир до патетического — была близка.

Вскоре собрались и к Флоренскому.

Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове

Некий (много чести поименовать) усердный не по разуму научник вынес убеждение в уступчивой шаткости предмета своих потуг: Хлебников, дескать, настолько всосался в большевистский переворот, что поспешил раскороноваться во времени, объявив себя Предземшаром. На простынях лжи, мол, тут и там заторчал предсовнаркома — бесхребетный Хлебников и примкнул к троцкистско-ленинской бражке.

— Ну и дурак... — шепнул Дмитрий Петровский, первый зам. Председателя Земного шара, на ушко Вячеславу Иванову, второму заму.

3. Похвальное слово Жану-Филиппу Жаккару

Это не очередная песнь, а продолжение с того места, где Колизей времён Коммода внезапно съёжился в Иванушку на закорках беглянки от противоестественного бицентенариума (2×100) со дня рождения к самоочевидной Кальпе со дня провозглашения. Сила кисти необыкновенная! Но если вы подумали, что чародей-живописец и есть Жан-Филипп Жаккар, таки нет. Жаккар — Алёнушка, босоногое тягло. Волшебная сила искусства и взаимовыручки!

По порядку старшинства уже было, приступим к беспорядку. Внимание, внимание! говорит и показывает Даниил Хармс!

Э, да я зачастил громыхать знаком восклицания, сыны выдержки и благоразумия могут смыться под шумок. Ставлю плотину: Молотилов Хлебникова и Молчалин Грибоедова на один слог? На один. От слова молния? От слова молния. Поехали соответствовать Грибоедову без шума и пыли.

Без шума и пыли — это и есть полотно живописца Маковского «Дети, бегущие от грозы» в качестве повода к раздумьям на оценку пять. Задавала кому-либо из присутствующих здесь самородков Марьиванна сочинение по бегущим детям? Задавала, и не она первая: повальное поветрие у преподавателей словесности 90-х гг. XIX в. Тихой сапой впаривали отпрыскам действительных статских советников и купцов первой гильдии стезю подсудимого и ссыльнопоселенца: изложите возмущённое впечатление от наглядного пособия. Близорукий Бронштейн может встать и молча подойти впритык. Почему лизнуть. Женя Замятин, попрошу не юродствовать! Время пошло.

Сказано — сделано. Во-первых, тятя предъявленных в 1872 г. детей гнёт хрип на ниве местного мироеда, маманю со святыми упокой на Флора и Лавра, бабушка сорока двух лет шинкует мокрицу и одуванчики на баланду, дедуля присутствует в виде кашля на печи: не жилец. Девочку славянской внешности нужда гонит по грибы: какой-никакой белок, хотя и пролетает мимо кишки без последствий. Во-вторых, братец постоянно при ней: замуж выдают одиннадцати лет, навыкай сопли утирать и пятна застирывать.

Братец не производит впечатление заморыша: щечки, попка — всё при нём. Сестрица от себя отрывает? Едва ли с уклоном в сроду никогда. Крепенькая да увёртливая — вылитая княжна Тараканова до самозванства дочерью Елизаветы Петровны. Стало быть, знает петушиное слово.

Петушиное слово переводится иной раз как съедобная глина (aer concretum lac). Но вот что возмутительно: снедь эта заготовке впрок не подлежит, потребляется по горячим следам. Хлорид аммония или двуокись ртути — чёрт его знает, но местные сульфиты подкачали. Вот и выходит, что набрюшник с дарами леса — для отвода глаз. Чьих. Кулака-мироеда Хряпова. Прознает Хряпов про месторождение — беда: огородит и стражу приставит. С наказом пускать по кругу за потраву. Хряповским свиньям — нагул поперёк себя шире, а поруганному девству куда податься? Разве что нянькой в город, братика на медные деньги выводить в паровозные слесаря. Вывела — листовка «Народной воли» тут как тут!

Но слесарь-боевик и нянька-пулемётчица ещё вилами по воде, гадательные благопожелания. Наличная же обстановка бегства детей наводит на размышления далеко не в пользу художника Маковского: где тут гроза? Должен быть леденящий хотя бы душу, если уж не всё нутро до последней жилочки, порыв ветра. Таки нет порыва — тишь да гладь, зефиры провевают. Зато лишний раз убеждаемся в незаурядном чутье беглянки: русалочья кожа. Не хуже пиявки знает, чем порадует Атлантика. Знает и приняла надлежащие меры: заблаговременный отход в укрытие. Курятник, вот именно. Дворец? для Золушки без предварительной феи? Да вы с ума сошли!

Вообще говоря, дворцы — от лукавого. Мироед Хряпов отгрохал себе деревянный терем в три жилья. Мало. Каменные палаты. Мало. Хрустальный дворец. Годится, давай жить на просвет, как огурец в банке. Подоспело вооружённое восстание голодных и рабов. Деревянный терем пылает, Хряпова зять в чём был выпрыгнул, хвать его Глафира за причинное место — и вздёрнули на осине. Братья Хиревичи надысь украдкой прикопали на выгоне: попомнишь деяния апостолов, кровосос! Хрустальный дворец того хуже: разнесли вдребезги, весь в кровище мироед сдался на милость Порфирия Кузьмича: скорее на телеграфный столб, дорогуша, не томи!

— Чем богаты, тем и рады! — отвечает Порфирий Кузьмич. — Знай золотую середину средневековья, гадёныш: каменные сакли на утёсах! Скупи Кавказ на корню, там и живи!

Мама дорогая, ну и занесло ... Банные пауки всмятку!

Кстати, о произведениях Достоевского. Только съедешь под стол от проделок Фомы Фомича — тут как тут капитан Лебядкин. Жил на свете таракан, таракан издетства, и забрался он в стакан, полный мухоедства — раз, чьих будет капитан Лебядкин? — два: инженерно-сапёрных войск принца Ольденбургского! К чёрту аммонал, минируем по старинке дымным (сорок бочечек) порохом этот съезд Союза писателей: довольно им Гоголя доить, пора на клочки по закоулочкам!

4. Похвальное слово Жану-Филиппу Жаккару

О, достоевскиймо бегущей тучи

О, достоевскиймо идущей тучи

Простой вопрос: чего ради набуровлена эта пашня с переходящим в головомойку накрапыванием дождя, ударами восклицательных знаков и вывертом брички в двух шагах от сухого, тёплого и сытного места? Ради нескольких строчек в газете? Берите выше и справа: ради одной. Попутно сыны выдержки и благочестия убедились, что к бегущим от грозы детям кисть Жана-Филиппа Жаккара никоим образом не причастна — раз, Константин Маковский вынес идущую (от бегущей не убежишь) тучу за скобки — два, он же удостоверил достоевскиймо посредством тайнобрачия красок — три. Можно, казалось бы, умыть руки. Не тут-то было.

Не тут-то было: пора этими же руками за ум (пишется за ум, слышится Заум, мыслится Зоум — отражённый ум) браться. Дело было так: Молотилов совсем было изверился в законных (и согласие-то наследницы получено) способах обнародования повести А.Н. Андриевского «Мои ночные беседы с Хлебниковым». Случилось так, что в начале 80-х рукопись не вполне достаточное для заимствования от и до время находилась под моим началом, а десятилетие спустя канула в запасники астраханского Музея семьи Хлебниковых, с руководством которого деловые отношения поддерживать не представляется возможным. Горячее сердце хранителя, этим всё сказано. А Молотилов при всей невоздерженности своей арктически хладнокровен: не мозг, а холодильный шкаф. Сочетаются лёд и пламень? Отнюдь, даже Онегин с Ленским не ужились.

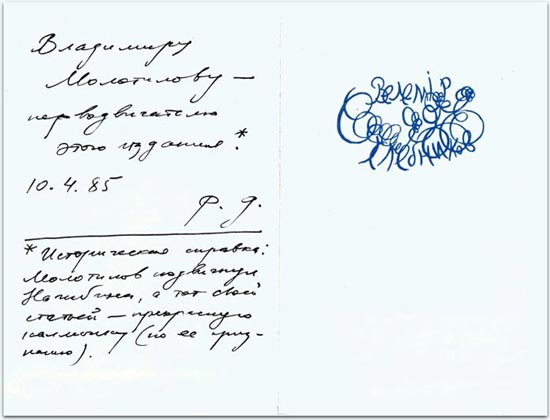

И вот в эту Гренландию посредством лучепреломления попадает снимок тёплого приёма швейцарского слависта Жана-Филиппа Жаккара в Астрахани: удостоил целенаправленно посетить. У Юрия Марковича Нагибина это называется усталостью наперёд, но я заставил себя написать в Женеву. Преклонение россиян перед памятью Жан-Жака Руссо и Вильгельма Телля сработало, повесть Председателя Чеки ныне доступна всем и каждому в первозданном виде. Заслуги Жаккара признаны и отчасти вознаграждены:

Le professeur Jaccard (Jean-Philippe Jaccard, Université de Genève) est Saint-Georges. Ou Persée. Avant l’intervention de Persée, Andromède était enchaînée à une falaise. Avant l’intervention de Saint-Georges, Elisabah languissait dans la tanière du serpent. Leur sort était différent, mais le sort est tombé le même : rester en dehors de l’accès des contemporains.

Et Persée et George le victorieux ont rendu les filles à l’humanité. Vous rencontrerez un bon grec ou une jolie Grecque, et vous saurez-les descendants d’Andromède libéré par Persée ou sauvé par Saint Georges d’Elisabah.

Erreur, je sais. Elisabah a pris la tonsure, n’a pas laissé de postérité. Ainsi, le professeur Jaccard est Persée des Champ de Khlebnikov.

Il est venu donner libre cours au manuscrit d’Alexandre Nikolaїevitch Andrievsky

Mes conversations nocturnes avec Khlebnikov. Et a donné, voir ici. Mais cette histoire est un sanctuaire de la science du Khlebnikov.

Ainsi, le professeur Jaccard est un Saint paїen des Champ de Khlebnikov. Langue russe. Donc, en effet, le Saint professeur Jacquard est un russe dans toute la plénitude de ce mot.

Page personnelle de Jean-Philippe Jaccard

Дальше — больше, и чем больше, тем лучше: восемь произведений всеохватной проницательности Жана-Филиппа Жаккара в свободном доступе, см. ссылку. Все восемь, полагаю нужным заметить, писаны им по-русски самостоятельно, без вмешательства народа-языкотворца. Терпение нильского крокодила? Ничего подобного: 8 = 23, мы ждали 32-й день. Загляните в Евангелие от апостола Петра Васильича, там Разин со знаменем Лобачевского растолкует вам эту разницу на булочках. Разница разительная! Тут-то нильский крокодил и показал зубы. Нет, покамест шевельнул хвостом. Почему не лапами? Потому что лапами столько мути не поднимет и Даниил Хармс. Без страха и упрёка шагнувший в объятья Леонида Липавского и Якова Друскина. Чинари, вот именно. Ведом ли Жану-Филиппу Жаккару перевод экспрессемы чин-чинарём? а экспрессемы чинарик? Вопросы безотлагательные!

Ибо народ-языкотворец уже закинул удочку: можно, дескать, я чинарну Чинарей? Почему нет, хватает наживку Женева.

Но это присказка, сказка впереди. Вот и Чинарям пёрышки почистили, дай-ка переведу что-нибудь жаккаровское, на его выбор.

Жалко, что ли, проявляет Женева добрую волю, и шлёт Молотилову Le Bienfaiteur et la Limitation de l’Infini // Du Grand Inquisiteur à Big Brother. Arts, science et politique. Sous la direction d’Anna Saignes et Agathe Salha. Paris: Classiques Garnier. 2013. Pp. 109–136.

Чем бы, мол, дитя (Иванушка Маковского) не тешилось, лишь бы не плакало. И нильский крокодил хватает наживку.

Очередная прокуда Хлебникова, сейчас докажу. Даже не в том дело, что матерных слов я знаю больше, чем французских. И не в том, что впрягся в работу. И не в том, что закончил перевод и отправил на согласование. Дело в ответе: давай отложим вычитку, занят по самые ноздри — юбилей Достоевского на носу!

— Не так много франкоязычных кафедр славистики, да и Альпы в Достоевском навзрыд отозвались, — плывёт навстречу неизбежному крокодил. Но тут и прошибает его холодный пот, в просторечье называемый крокодиловыми слезами: ахтунг, Велимир Хлебников завис над созерцогом!

Не тот, ясно, Хлебников, что наведывался к Мандельштамам на пайковый студень из лошадиных мослов, а его неприкаянная вследствие оплошности апостола Петра Васильича душа. Или не оплошности. В любом случае, одинокий лицедей возродился единственным зрителем, как и обещал.

Человечество чисел, вооружённое и уравнением смерти, и уравнением нравов, мыслящее зрением, а не слухом, бессильное победить судьбы всего люда, относится к ним как к мертвой природе.

Ткань жрецов, ведущих куда-то по праву рождения, милостью чисел, быстро окутывала человечество, и слова их проповеди сплелись в одну большую сеть, удобную для рыбной ловли. Шест сетки был у меня. „Хорошо, — подумал я, — теперь я одинокий лицедей, а остальные — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы лицедеями”.

ПСС, т. 5, с. 154.

А теперь следите за мыслью: сочувственное отношение Хлебникова к Николаю Николаевичу Евреинову — раз, свято место пусто не бывает — два, не следует без надобности умножать сущности (бритва Оккама) — три. Троекратное доказательство того, что Молотилов не просто балаганит, а им руководят свыше. Не извне (эка невидаль), а именно свыше. Именно сейчас, между нами говоря, идёт прогон деебна «Платонна».

5. Хлебников и Замятин

Повторим пройденное: Жан-Филипп Жаккар, прекрасно зная о моей наразговорчивости по-французски, с лёгкостью Винни-Пуха поддаётся на уговоры заткнуть за пояс Риту Райт, Нору Галь и примкнувшего к ним Самуила Яковлевича Маршака. После чего шлёт нахалюге ударно-безударный спотыкач Гутенберга в виде испещренного сносками к примечаниям эссе о перекличке писателя земли русской и писателя земли обетованной.

Памятуя о грозной синеве идущей тучи, имя писателя земли русской выяснить не составляет труда: Фёдор. Сложнее с писателем земли обетованной: Моисей? Америго? Мимо, друзья мои, мимо. Евгений. Тот самый Женя, что огорчал Марьиванну своим высокоумием не к месту и не ко времени.

А теперь образчик перевода.

Il s’agit donc d’aborder ce roman dans le cadre d’un discours anti-utopique plus large et moins concrètement politisé, discours dont la tradition en Russie s’articule autour de deux axes complémentaires. Le premier est celui de la satire politique : qu’on pense à l’Histoire d’une ville de Mikhaїl Saltykov-Chtchédrine, où le gouverneur Ougrioum-Bourtchêiev nourrit le projet grandiose de transformer la ville de Gloupov (“Crétinville”) dont il est le maître absolu en caserne où marchent en rangs des habitants réduits à l’état d’automates plus ou moins obéissants. L’autre axe est plus philosophique, et c’est а Dostoїevski qu’il faut remonter pour en trouver la formulation la plus achevée et la plus convaincante. Les liens qui rattachent Nous autres à Dostoїevski ont certes été étudiés, mais certainement pas autant qu’une lecture attentive de cette œvre doit nous inviter а le faire. Car il n’est pas une page dans ce roman qu’on ne puisse rattacher au grand classique. D’ailleurs, ce foisonnement (souligné, ostensible) des thématiques dostoїevskiennes m’oblige à me limiter à ce qui est annoncé dans le titre de cet article, à savoir le thème de la limitation de l’infini, d’autant plus que, comme nous le verrons, toutes ces thématiques se rejoignent, d’une manière ou d’une autre, en ce point.

Du Grand Inquisiteur à Big Brother. Arts, science et politique. Sous la direction d’Anna Saignes et Agathe Salha. Paris: Classiques Garnier. 2013. P. 111–112.

—————————————

Таким образом, прочтение романа «Мы» в рамках более широкого антиутопического и менее политизированного подхода закономерно. Традиция идеологизированной словесности в России вращается вокруг двух взаимодополняющих осей: политической сатиры (вспомним «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина: градоначальник Угрюм-Бурчеев вынашивает планы преобразования вверенного ему Глупова в плац, где жители маршируют под его началом) и философии. Достоевский тяготеет ко второй; к нему-то мы и обратимся за отточенными формулировками. Разумеется, связи между «Мы» и произведениями Достоевского уже изучены, однако не вполне. Лично я полагаю, что в романе Замятина нет страницы, которую нельзя было бы связать с великим классиком (разрядка моя. — В.М.). Более того, разнобой отголосков (подчёркиваю, пока умозрительных) Достоевского в «Мы» вынуждает меня держаться заявленной в заголовке темы ограничения бесконечности. Впрочем, постараюсь показать, что любого рода соответствия у этих писателей, в конечном счёте, сходятся именно в этом пункте.

Даже сугубо неприязненный ненавистник Молотилова вынужден признать: хотя бы и сквозь мутную толщу вод, но первоисточник брезжит. Особенно в переводе ударного (ударнейшего, мы все тут свои) посыла „Car il n’est pas une page dans ce roman qu’on ne puisse rattacher au grand classique”. Судя по этому перлу, Жаккар счёл Замятина рупором Фёдора Михайловича. Матюгальником, я бы сказал (воспроизвожу сугубо неприязненного ненавистника дословно). Эвона загнул, князь Мышкин ты наш (и опять дословно, мы все тут свои)!

Как правило, ненавистники Молотилова путают вечерний звон с малиновым. Такое не лечится, даже одинокий врач в доме сумасшедших, куда так боялся угодить Пушкин образца 1937 года, разведёт руками. У нильского крокодила руки, в отличие от хвоста и пасти, коротки. Но помахал-таки. Не на прощанье, нет. Смахнул слезу.

Ибо самое время пригорюниться: Председатель Чеки Александр Николаевич Андриевский (1899–1983) как был, так и остался единственным достойным Хлебникова собеседником. А ещё друг называется.

Это я досадую на Юрия Анненкова, художника милостью Божией.

Велимир Хлебников, мой близкий товарищ, был по сравнению с другими поэтами странен, неотразим и патологически молчалив. Иногда у меня — в Петербурге или в Куоккале — мы проводили длинные бессонные ночи, не произнеся ни одного слова. Забившись в кресло, похожий на цаплю, Хлебников пристально смотрел на меня, я отвечал ему тем же. Было нечто гипнотизирующее в этом напряжённом молчании и в удивительно выразительных глазах моего собеседника. Я не помню, курил он или не курил. По всей вероятности — курил. Не нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, главным образом об искусстве, но иногда и на более широкие темы, до политики включительно.

Однажды, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я неслышно встал со стула, чтобы покинуть комнату, не разбудив его.

— Не прерывайте меня, — произнес вслух Хлебников, не открывая глаз, — поболтаем ещё немного. Пожалуйста!

Время от времени наш бессловесный диалог превращался даже в спор, полный грозовой немоты, и окончился как-то раз, около пяти часов утра, подлинной немой ссорой. Хлебников выпрямился, вскочил с кресла и, взглянув на меня с ненавистью, сделал несколько шагов к двери. В качестве хозяина дома, вспомнив долг гостеприимства, я взял Хлебникова за плечо:

— Куда вы бежите в такой час, Велимир?

— Бегу! — оборвал он, упорствуя, но, придя в себя, снова утонул в кресле и в немоте.

Минут двадцать спустя, молчаливо, мы помирились.

Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том первый. Ленинград: Искусство. 1991. С. 130–132.

Художник милостью Божией Анненков полагает читателя бывалым ходоком в дурку имени Сербского: зачётный велимирянин даже спросонков перечислит пальцами обеих рук и далее везде, с кем Велимир Хлебников беседовал изустно, иной раз часами. А вот на уровень подготовки хозяина куоккальской дачи рот человечества даже не покривился. Не надо ля-ля про передачу мысли без колебательного контура Попова-Маркони, Анненков. Пустил бездомного переночевать — упивайся галилейским благочестием поступка, но не ври. Говорить не о чем, а спать не дают — вот и позыв примоститься хоть под забором, хоть к бобику в будке.

А ведь мог их свести, лучшего друга и напряжённого молчуна, мог! И Замятин Евгений Иванович (1884–1937) непременно известил бы того же Анненкова о восстании Пифагора, Кеплера, Лобачевского, Гаусса, Эйлера, Лапласа, Спинозы, Крижанича etc. из мёртвых, не забыв изложить воззрение мнимых чисел звальника не только на вочеловечивание √–1, но и на вовремèнение. Считаю долгом напомнить:

Избрать 1915 год годом Новой Эры; обозначить года посредством чисел плоскости а + в√–1 , в виде 317d + е√–1, где е < 317.

Велимир Хлебников. Предложения. 1915, ‹1918› // ПСС, т. 6–1, с. 241.

О, если бы художник милостью Божией Анненков устремил свою волю в нужном направлении чуть настойчивее, нежели никак! Разве Замятин отмахнулся бы от драгоценного совета друга? Никогда!

Уравнение искусства — уравнение бесконечной спирали. Я хочу найти координаты сегодняшнего круга этой спирали, мне нужна математическая точка на круге, чтобы, опираясь на неё, исследовать уравнение, и за эту точку я принимаю — Юрия Анненкова.

Тактическая аксиома: во всяком бою — непременно нужна жертвенная группа разведчиков, обречённая перейти за некую страшную черту — и там устлать собою землю под жестокий смех (пулемётов).

В бою между антитезой и синтезом — между символизмом и неореализмом — такими самоотверженными разведчиками оказались все многочисленные кланы футуристов. Гинденбург искусства дал им задание бесчеловечное, в котором они должны были погибнуть все до одного: это задание — логическое доведение до нелепости. Они выполнили это лихо, геройски, честно; отечество их не забудет. Они устлали собою землю под жестокий смех, но эта жертва не пропала даром: кубизм, супрематизм, “беспредметное искусство”, — были нужны, чтобы увидеть, куда не следует идти, чтобы узнать, что прячется за той чертой, какую переступили герои.

Они были именно только отрядом разведчиков, и те из них, у кого инстинкт жизни оказался сильнее безрассудного мужества, — вернулись из разведки обратно к выславшей их части, чтобы вновь идти в бой уже в сомкнутом строю — под знаменем синтетизма, неореализма.

Так случилось с Пикассо: такие его работы — портрет Стравинского, декорации для Дягилевского балета «Трикон» и др. — поворот к Энгру. Тем же путём, может быть, пошёл бы Маяковский. Так же спасся и Аннненков.

Уже казалось, готова была захлопнуться над ним крышка схоластического куба, но сильный, живучий художественный организм одолел. Вот — от какого-то огня — покоробились, изогнулись, зашевелились у него прямые: от элементарных формул треугольника, квадрата, окружности —он бесстрашно перешёл к сложным интегральным кривым (разрядка моя. — В.М.).

О синтетизме // Евгений Замятин. Сочинения. Том четвёртый. München: A. Neimanis, Buchvertrieb und Verlag. 1988. Pp. 283–284.

Художник милостью Божией Анненков перешёл к нелицеприятным двумерным обобщениям (ср.: лат. interator — восстановитель; integre — совершенно, полностью, целиком, правильно, чисто, безукоризненно, честно, неподкупно, беспристрастно) в то самое время, когда Замятин вчерне набрасывал свой ужастик «Мы». Где всё начинается и кончается средством передвижения «Интеграл», а в промежутке рассказчик с бляхой номер Д-503 (в романе только безымянные человеки с лагерным номером на груди) втюривается в бляху номер I-330. Если не знать, что выдумал это разработчик британских ледоколов для России, сроду не обратишь внимание на чехарду нагрудной кириллицы и латиницы человеков будущего. Впрочем, Замятин даёт подсказку: его Д-503 признаётся, что ещё в детстве

плакал, бил кулаками об стол и вопил: „Не хочу √–1! Выньте из меня √–1!” Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова √–1. Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть √–1.

Запись 8-я. Конспект: Иррациональный корень. R-13. Треугольник // Евгений Замятин. Мы.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть: √–1 в математике и физике со времён Декарта обозначают i. Заглавное (иначе это не бляхи, а блохи, если не амёбы) I до изумления похоже на латинскую единицу, чем не преминул воспользоваться энглизированный почище Набокова (почище Михаила Семёновича Воронцова, я хотел сказать) Замятин.

Уже быстрые умом Невтоны догадались, почему в «Мы» нагрудные бляхи, а не нашивные лоскуты ГУЛАГа: речь опять-таки о √–1. Да, I-330 — блядь (спешу обиноваться, аж вспотел). Давалки (слово найдено) такого рода подразделяются на безотказных и гордячек; замятинская I-330 — ни то, ни сё (двуличный корень, по Хлебникову): с удовольствием ляжет под всякого, но и выбирает ой как пристально. Замятин, кстати говоря, козырнул этой плоскостью грядущих нравов как никто: его человеки будущего совокупляются по разнарядке, никаких семейных пар. Каждый(ая) имеет право на каждую(ого), отказать можно лишь в случае достоверного недомогания. Большинство так и поступает (липовая справка), некоторые бляхи даже хотят забеременить от приятного во всех отношениях избранника (или полномочного потребителя). Беременность допускается не долее девятоста дней, после чего зародыш безжалостно удаляют. Человеки будущего, если подчиняются воле Благодетеля (опрометчиво лысого у Замятина — о ту пору Сталин ещё не достиг святости), живут неограниченно долго: какие дети, вы с ума сошли? Короче говоря, любовь земная во всей красе.

А бляхе Д-503 захотелось неземной (в корень пошёл, сказал бы я, но вовремя спохватился), причём захотелось принудительно: сперва захотели его. Вот он приглянулся бляхе I-330, и та присылает ему розовый талон: пробьём? Что-то хищное в её острых зубах, ну да ладно. Опустили шторы (в будущем только стеклянные спальни), погасили свет. Окружающие бляхи берут на заметку: как долго длится непроглядность. Ага, не весьма. Делаем вывод.

Так вот, погасили они свет, совокупились, подняли шторы. Казалось бы, кончено, адъю. Нич-че-го подобного! Я хочý быть с тобóй, я тàк хочý быть с тобóй, я хочу быть с тобо-òй ... втюрился, как юный Вертер! То есть встретил, как ему сгоряча показалось, свою Шарлотту. Но это Вертер так подумал, а не морская щука барракуда. Щуке страдания юного Вертера — даже не пустобрёх, а тихая бздя: попросили ребята из подполья втереться в доверие к ведущему разработчику НЛО «Интеграл».

Зачем такая спешка? Затем, что двигатель Циолковского-Кибальчича (1920–1921 годы написания: Вернер фон Браун ещё не изумил Сергея Павловича Королёва) прошёл пробный прогон, пора воспользоваться изделием для победоносного восстания. Личными самолётиками светлое будущее человеков Замятин усеял, как зеркало Плюшкина мухами, да что толку: среда обитания окружена смыкающейся где-то вверху стеклянной стеной. Отдушина очень высоко, поршням кобра Пугачёва и не снилась, а петля Нестерова о двух концах: земное притяжение никто не отменял. Покинуть же принудительную благодать можно только через эту дыру. Сравнительно небольшое отверстие синего цвета, совершенно верно. Остальное небо даже в февральскую лазурь мутно-зелёное, как тоска.

Надеюсь, я соблазнил некоторых самородков когда-нибудь вникнуть в подробности замятинского кораблестроения, поэтому буду краток: восстание в мутно-зелёном садке для человеков будущего подавлено жесточайшим образом, жесточайшим. Во-первых, у рассказчика вовремя удалили ответственное за воображение уплотнение в мозговой ткани; во-вторых — этот узелок под шишковатым черепом Благодетеля целёхонек. Большой, скажу я вам, был (Сталин всё-таки был, да?) выдумщик по части устранения неугодных: концы в воду, в воду, в воду (внутриклеточную)!

Не Молотилов первый открыл, что роман «Мы» стоит на трёх слонах: Невидаль, Небыль и Нежить. Слоны, в свою очередь, попирают черепаху Nevermore. Опять-таки чередование кириллицы и латиницы, объясняемое до смешного просто: икнулись британские ледоколы. Ну так вот, законопослушный корабле (у Хлебникова, напоминаю, ходнырлёт) строитель Д-503 втюривается в двуличный √–1. Ни слова более, ни вдоха: стыдно переводчику отбирать хлеб у того, кто эти хитросплетения раcтеребил и по кучкам разложить не поленился. Читайте, завидуйте, стреляйтесь!

Но шумнуть вдогонку себе (случайная игра смыслов: я неподвижен, как Полярная звезда) позволю, почему нет. О подобных роману Замятина ужастиках Лев Николаевич Толстой говаривал так: он пугает, а мне не страшно. Ибо Толстой дал себе труд изгрызть роман Достоевского «Бесы» от корки до корки, а не выборочно под настроение. Изгрыз, проглотил, кое-что выделил, кое-что усвоил. Усвоив, дал себе слово не бронзоветь и мало-помалу превратился в зеркало русской революции (В.И. Ленин). Велимирянину значительно проще, нежели Толстому: медленно, как слон в посудной лавке, читает он Велимира Хлебникова. Перерыв, тишина, мысль: за кем идут люди? За тем, кто говорит: не бойтесь! Вот почему авраамяне разделились на меньшевиков Торы, большевиков Корана и крепких середняков Благой вести. Иудо-египтянин Моисей пугал, плотник Иисус из Назарета и погонщик верблюдов Мухаммад из Медины обнадёжили. Как называл себя Хлебников? Русский пророк. Что такое Коран чисел? Книга надежды велимирян. Кто её написал? Весёлый корень из нет-единицы. А теперь, сыны благочестия и выдержки, вдумайтесь в прилагательное.

5. Хлебников и Достоевский

Приуныв от проволóчки (канитель это прóволока) с Женевой, метнулся (без приставки пере, береги честь смолоду) я к дружелюбному Загребу: присоединяешься к тризне (страва это поминки в день погребения, переходящие в резню) по Достоевскому на Хлебникова поле? Занят юбилейным сборником, отвечает краса и гордость хорватской славистики, да и не нащупаю впопыхах связующую Бодисатву на белом слоне и юбиляра нить. Россия — родина слонов? Тебе видней, но с ответом не тороплю!

Зачётные велимиряне меня поймут с полунамёка: горе-то какое ... жизнь, прожитая зря!

Не вздумайте отвращать Молотилова от бутылки (а там и петля завьёт горе верёвочкой) потоком лицемерных восторгов и двусмысленных похвал, речь о книге Р.В. Дуганова (1940–1998) «Велимир Хлебников. Природа творчества». Жизнь, прожитая зря: краса и гордость хорватской славистики владеет русским как родным, а дугановский учебный курс Молотилов эвона когда выставил в свободный доступ ... две жизни, прожитые зря!

Но ведь это Рудика (всё-таки Романа, мы же в православно-правоверном поле) не ободрить восклицанием жив курилка (без трубки не упомню), про Молотилова бабушка надвое сказала. Арина Родионовна? Арина Родионовна, почему нет. Престарелая няня спустя стопку-другую очищенной заговорила надвое и куда-то вбок, а Пушкин тут как тут: что за прелесть эти сказки! Поехали соответствовать.

Спору нет, Роман Валентинович умел строить фразу, но в этой постройке лично мне часу не высидеть: чайком не побалуют (из личных воспоминаний), а уж о стопке-другой и думать забудь (не очень-то и хотелось).

Говоря о малых произведениях, Хлебников подчёркивал, что они

должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не умеем определить, что создаёт эту скорость. Но знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоящее (СП, II, 8). К таким произведениям относится стихотворение, не столь известное, как «Кузнечик», «Бобэоби пелись губы...» или «Заклятие смехом», но не менее значительное и также стоящее в ряду его

заклятий («Заклятие двойным течением речи», «Заклятие могуществом», «Заклятие множественным числом» и др.). Его можно было бы назвать “Заклятие именем”:

О достоевскиймо бегущей тучи.

О пушкиноты млеющего полдня.

Ночь смотрится, как Тютчев,

Замерное безмерным полня. Написано оно было, по всей вероятности, в 1907–1908 годах, а опубликовано впервые в футуристическом сборнике «Мирсконца» в 1912 году в графической интерпретации художника Н. Роговина. ‹...›

Обычный хлебниковский метод состоит в том, что к корню (или основе) одного слова прививается формальная часть другого. В подобных словообразованиях важны не отвлечённые значения морфем, а именно ощущение гибридности, присутствия двух смыслов, дающих третий, как в нестёршемся тропе. Такие словообразования принципиально метафоричны (или метонимичны) и имеют сугубо окказиональную семантику, определяемую контекстом. Самим Хлебниковым этот метод осознавался по аналогии с приёмами пуантилистской живописи, где два чистых цвета, положенные рядом, на определённом расстоянии дают колеблющееся ощущение третьего (НП, 284).

Следовательно,

достоевскиймо можно понять как сопряжение

Достоевский и

письмо (в значении “стиль”, “литературная манера”, “словесно-образная форма”), где понятие “писать” заменено именем писателя.

Соответственно

пушкиноты — как сопряжение

Пушкин и

красóты (также в значении “словесно-образная форма”), где понятие “красота” заменено именем творца “красоты”, именем поэта, “художника”.

Но буквальным прочтением текста мы, очевидно, не можем ограничиться. Как его следует понимать? ‹...›

Достоевский, Пушкин, Тютчев в том смысле, в каком они даны здесь, лишены всякой антропоморфности, даже самой отвлеченной, необходимой для такого пейзажа.

Достоевский,

Пушкин,

Тютчев здесь только

имена. И пейзаж, созерцаемый здесь, увиден как бы сквозь призму этих имён.

Что же увидено? Во-первых, не одна неподвижная, а три последовательно сменяющиеся картины, являющие три состояния видимого мира в зависимости от положения Земли относительно Солнца. Несколько огрубляя, можно сказать, что в первой Земля погружена в тень тучи, закрывающей Солнце, во второй Солнце в зените, полная освещённость, в третьей Солнце в надире и Земля погружена в собственную тень, открывающую звёздное небо.

Во-вторых, последовательность этих картин дана не линейно, а иерархически, как три ступени восхождения, как три степени “просветлённости”. Последовательное “снятие завес” открывает за тучей солнце, за “дымом палящих солнечных лучей” звёзды, и — тютчевская “бездна нам обнажена”.

В-третьих, эти диалектически сменяющиеся картины интегрируются в единую картину видимого мирового пространства, взятого вне времени, в чистом становлении. Поэтому термин “пейзаж” здесь нужно понимать весьма широко — как весь космос, доступный непосредственному созерцанию.

Итак, не импрессионистический пейзаж русской литературы, не антропоморфный пейзаж, а интегральная картина видимого космоса сквозь призму “собственных имен русской литературы”. Как это можно понять? По-видимому, так, что перед нами космос в его эстетическом аспекте.‹...›

До сих пор речь шла лишь о трёх строках четверостишия, устанавливающих сетку соответствий мира природы и мира слова. Теперь следует поставить вопрос об объединяющем принципе, на котором основаны эти соответствия. В чём принцип гармонии, или “согласие разногласного?”. Как нужно понимать заключительную строку

Замерное безмерным полня? ‹...›

Замерное и

безмерное, очевидно, предполагает наличие

мерного. В таком случае земной мир (

Достоевский) — мерный; солнечный мир (

Пушкин) — замерный, то есть обладающий другой мерой; звёздный мир (

Тютчев) — безмерный. Это характеристики предельно обобщённые. Следовательно, можно уточнить наш вывод: перед нами космос, в аспекте своей раздельности понятый и выраженный как имя, а в аспекте своей цельности — как мера, число.

Сказанного достаточно для общего понимания стихотворения. Но перед нами не отвлечённая конструкция, а живой организм, малый мир слова, существующий в каких-то отношениях с миром природы. ‹...›

В «О достоевскиймо...» трихотомический принцип отчётливо наблюдается на всех уровнях структуры: трёхударность на ритмическом уровне, троегласие на фонетическом уровне и троесловие на лексическом, что соответствует трём именам “заклятия”.

Следовательно, само стихотворение принципиально тождественно космосу в его актуальном смысле. Подобно античному мифологическому космосу микрокосм стихотворения „устроен числом и явлен в своем имени”.

Проблема космоса в его эстетическом аспекте получает последовательное разрешение в мифопоэтическом слове. Такое слово основано на художественном тождестве микрокосма стихотворения, космоса поэзии и макрокосма природы.

Именно поэтому остановиться на трех имёнах “заклятия” невозможно. Здесь требуется выход в иной мир, требуется новая ступень восхождения и соответствующее ей новое имя. Имя это не названо, но оно должно угадываться в перспективе построения. Если

Достоевский,

Пушкин и

Тютчев — это имена имён, то продолжить этот ряд должно, так сказать, имя имён имён. Понятно, что таким именем “третьего порядка” может быть лишь имя самого автора ‹...›

Правильность такой перспективы подтверждается историей текста “Заклятия именем”. Оно дошло до нас в четырёх последовательных вариантах:

1.

О достоевскиймо идущей тучи.

О пушкиноты млеющего полдня.

Ночь смотрится, как Тютчев,

Замѣрное безмерным полня.

‹1907–1908›

2.

О достоевскиймо бегущей тучи.

О пушкиноты млеющего полдня.

Ночь смотрится, как Тютчев,

Замерное безмерным полня.

3.

О достоевскиймо бегущей тучи,

О пушкиноты млеющего полдня,