Написано оно было, по всей вероятности, в 1907–1908 годах, а опубликовано впервые в футуристическом сборнике «Мирсконца» в 1912 году в графической интерпретации художника Н. Роговина.

Для нас оно особенно интересно тем, что позволяет на самом малом пространстве четырех строк подробно рассмотреть характернейшие особенности хлебниковской поэтики и эстетики, несмотря на то что на первый взгляд оно кажется фрагментарным и противоречивым.

Прежде всего, вместо обычной двухчастной структуры фольклорных заклинаний мы видим лишь первую (условно говоря, “эпическую”) часть, а вторая (“лирическая”) отсутствует. Поэтому тема стихотворения, не выраженная эксплицитно, не дает ясной опоры для установления связи между заклятием и именем. Какова же тема стихотворения и в каком качестве взяты Достоевский, Пушкин и Тютчев?

Для буквального прочтения достаточно лишь пояснить примененный здесь метод неологизирования. Обычный хлебниковский метод состоит в том, что к корню (или основе) одного слова прививается формальная часть другого. В подобных словообразованиях важны не отвлеченные значения морфем, а именно ощущение гибридности, присутствия двух смыслов, дающих третий, как в нестёршемся тропе. Такие словообразования принципиально метафоричны (или метонимичны) и имеют сугубо окказиональную семантику, определяемую контекстом. Самим Хлебниковым этот метод осознавался по аналогии с приемами пуантилистской живописи, где два чистых цвета, положенные рядом, на определенном расстоянии, дают колеблющееся ощущение третьего (НП, 284).1![]()

Следовательно, достоевскиймо можно понять как сопряжение Достоевский и письмо (в значении “стиль”, “литературная манера”, “словесно-образная форма”), где понятие “писать” заменено именем писателя.2![]()

Соответственно пушкиноты — как сопряжение Пушкин и красоты (также в значении “словесно-образная форма”), где понятие “красота” заменено именем творца “красоты”, именем поэта, “художника”.3![]()

Но буквальным прочтением текста мы, очевидно, не можем ограничиться. Как его следует понимать?

Вправе ли мы толковать это стихотворение как импрессионистически-метафорический “пейзаж русской литературы”, скажем, в традиции бодлеровских «Маяков», продолженной в русской поэзии символистами?

Основания для этого как будто бы легко найти в творчестве Достоевского, Пушкина, Тютчева и в поэтической рецепции их “сумеречности”, “солнечности” и “звездности”. Так (возьмем ближайшие и, несомненно, известные Хлебникову примеры), Вячеслав Иванов неоднократно говорил о „тусклых сумерках” мира Достоевского, о том, что

Однако подобное метафорически-импрессионистическое толкование стихотворения Хлебникова все-таки недостаточно. Главным образом потому, что предметом созерцания здесь является не литература, не мир слова, а мир природы. И Достоевский, и Пушкин, и Тютчев взяты для описания сумерек, полдня, ночи.

Может быть, естественнее рассматривать его в традиции натурфилософской лирики, прежде всего лирики Тютчева?

Для этого имеются не менее веские основания. Строки:

На образную систему тютчевской лирики ориентирована и рифма тучи — Тютчев. Впервые это звуковое сближение использовано Хлебниковым в реплике Рыжего поэта в пьесе «Маркиза Дэзес» для косвенного описания месяца, восходящего к тютчевской метафоре “месяц-поэт”:8![]()

Несомненно, Тютчев был для Хлебникова исходным моментом, той ступенью, на которой он основывал свое построение.

В таком случае не вправе ли мы толковать наше стихотворение как антропоморфный пейзаж?

Свойственное вообще поэзии “одушевление” в крайнем выражении дает два основных типа антропоморфного пейзажа. Условно их можно определить: пейзаж-душа и пейзаж-лик. Первый преимущественно ориентирован на музыку, второй — на изобразительное искусство.9![]()

Пейзаж-лик часто встречается у Хлебникова. Например, в стихотворении «На родине красивой смерти Машуке»:

Примерно в том же плане хлебниковское “Заклятие именем” было воспринято и усвоено Маяковским, вообще усиленно применявшим антропоморфный пейзаж, особенно в ранний период. Непосредственным резонансом (осложненным эпатажной функцией) можно считать его стихотворение «Еще Петербург».10![]()

Однако, возвращаясь к стихотворению Хлебникова, нельзя не увидеть, что оно выпадает из этого плана, никоим образом не укладываясь в рамки антропоморфного пейзажа. Достоевский, Пушкин, Тютчев в том смысле, в каком они даны здесь, лишены всякой антропоморфности, даже самой отвлеченной, необходимой для такого пейзажа. Достоевский, Пушкин, Тютчев здесь только имена. И пейзаж, созерцаемый здесь, увиден как бы сквозь призму этих имен.

Что же увидено? Во-первых, не одна неподвижная картина, а три последовательно сменяющиеся картины, являющие три состояния видимого мира в зависимости от положения Земли относительно Солнца. Несколько огрубляя, можно сказать, что в первой Земля погружена в тень тучи, закрывающей Солнце, во второй Солнце в зените, полная освещенность, в третьей Солнце в надире и Земля погружена в собственную тень, открывающую звездное небо.

Во-вторых, последовательность этих картин дана не линейно, а иерархически, как три ступени восхождения, как три степени “просветленности”. Последовательное “снятие завес” открывает за тучей солнце, за “дымом палящих солнечных лучей” звезды, и — тютчевская “бездна нам обнажена”.

В-третьих, эти диалектически сменяющиеся картины интегрируются в единую картину видимого мирового пространства, взятого вне времени, в чистом становлении. Поэтому термин “пейзаж” здесь нужно понимать весьма широко — как весь космос, доступный непосредственному созерцанию.

Итак, не импрессионистический пейзаж русской литературы, не антропоморфный пейзаж, а интегральная картина видимого космоса сквозь призму “собственных имен русской литературы”. Как это можно понять? По-видимому, так, что перед нами космос в его эстетическом аспекте.

Рассматривая проблему эстетического в природе, Владимир Соловьев писал, что порядок

В отличие от него Хлебников, в своей трихотомии космоса исходивший из естественно-физического соотношения источника света и преграды, исключал из этой системы луну, хотя ассоциативно она присутствует в картине ночи (Тютчев туч).

В системе Хлебникова три степени “просветленности” порождают соответственно три мира — земной, солнечный и звездный и, следовательно, три эстетические сферы. Им соответствуют три имени. Метаморфоза имен (достоевскиймо — пушкиноты — Тютчев) также дана как три фазы, три ступени восхождения имени: в первом остро ощущается его составной, связанный характер, во втором центр тяжести перемещается на первую часть, в третьем — чистое имя.

В каком же значении нужно понимать эти имена? Очевидно, не в личностном, не в портретном, а в мифопоэтическом. Тютчев, скажем, знаменует здесь не имя этого человека, а имя мира, созданного его творчеством. В мифопоэтической эстетике имя писателя есть символ его мира, понимаемого как миф. Таким образом, мир Достоевского здесь тождествен миру земному, мир Пушкина — миру солнечному, мир Тютчева — миру звездному.

Словарь русских писателей внешне использован Хлебниковым в той же функции, что и мифологический словарь в классической поэзии. Например, у Тютчева:

Но эстетический смысл хлебниковского мифологизирования гораздо глубже, и словарь писателей взят не просто в качестве высокой лексики, соответствующей объекту описания. Устанавливая прямые соответствия между поэзией и космосом, Хлебников, безусловно, исходил из мифологической концепции искусства. В таком контексте Достоевский — не что иное, как “бог” земного мира, Пушкин — “бог” солнечного мира, Тютчев — “бог” звездного мира. Но за этим стоит второй, более важный момент. Почему, скажем, здесь не использован словарь художников, словарь музыкантов и т.п.? По-видимому, ответ должен заключаться в том, что имя писателя — это имя мира, построенного из слов, это слово слов, имя имен. Только таким способом и мог быть выдержан принцип соответствия и иерархическая цельность конструкции.

Перед нами, следовательно, интегральная картина космоса, воплощенного в имени в его предельном выражении. Или, другими словами, ономатоморфный пейзаж.

Но это еще не все. Перед нами ономатоморфный пейзаж в форме заклятия. Теперь легко увидеть, что противоречия здесь нет. Наоборот, заклятие как раз и является адекватным выражением такого понимания имени. Магический акт, как мы его сейчас “поэтически” понимаем, как раз и состоял в назывании имени, ибо древние „в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой”.12![]()

Для поэта нет никакого другого средства познать и выразить мир, кроме слова. Потому-то для поэтического сознания весь мир есть слово, имя (как для живописца — цвет, для музыканта — звук и т.д.); все бытие с точки зрения его осмысленности и выраженности есть разная степень смысловой напряженности слова. Для поэта понять мир означает “найти” слово, “подняться” до имени; как писал Хлебников, для поэта все лишь ступог13![]()

![]()

До сих пор речь шла лишь о трех строках четверостишия, устанавливающих сетку соответствий мира природы и мира слова. Теперь следует поставить вопрос об объединяющем принципе, на котором основаны эти соответствия. В чем принцип гармонии, или “согласие разногласного?”. Как нужно понимать заключительную строку Замерное безмерным полня?

В ее истолковании мы можем опереться на заключительные строки другого стихотворения Хлебникова, также построенного на соответствиях, но в более откровенном, даже демонстративном виде:

Итак, мера, ритм, число, уравнивающее творческую силу бога и поэта, вселенную и Наташу, горничную старухи Волконской. Мера управляет космосом и “волхвует словом”, потому-то и возможно сопоставление космических явлений и искусства, мира действительного и мира воображаемого. Мера и есть принцип гармонии, лад мира, его ось, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца (СП, V, 243).15![]()

Замерное и безмерное, очевидно, предполагает наличие мерного. В таком случае земной мир (Достоевский) — мерный; солнечный мир (Пушкин) — замерный, то есть обладающий другой мерой;16![]()

Сказанного достаточно для общего понимания стихотворения. Но перед нами не отвлеченная конструкция, а живой организм, малый мир слова, существующий в каких-то отношениях с миром природы. Как же устроен микрокосм этого четверостишия?

Для ритмической структуры стихотворения прежде всего существенно ямбическое распределение ударений и отсутствие изосиллабизма. I и II стихи можно интерпретировать как пятистопный ямб, Ш стих — как трехстопный, а IV — как четырехстопный ямб. Но самое существенное в этом стихотворении — изотонизм (трехударность), играющий конструктивную роль, что подчеркивается сверхсхемным ударением на первом слоге III стиха (ночь).

| I | — — — — — ′— / — ′— — / ′— — | 11 слогов |

| II | — — — ′— — / ′— — — — / ′— — | 11 слогов |

| III | ′— / ′— — — / — ′— — | 7 слогов |

| IV | — ′— — — / — ′— — / ′— — | 9 слогов |

При всей цельности четверостишия, объединенного перекрестной рифмовкой (АВАВ) и общим для всех стихов акцентом на шестом слоге, можно заметить противопоставленность “длинных” стихов (общий акцент на десятом слоге) стихам “коротким” (общий акцент на втором слоге) и перекличку первого и четвертого стихов (общий акцент на восьмом слоге). Следует также отметить любопытное передвижение общего акцента на шестом слоге: в I стихе — первое ударение, во II — второе, в III — третье, в IV — снова второе. Если взять за ось симметрии шестой слог, то окажется, что II и IV стихи (рифмующие) лежат в центре, I стих сдвинут вправо, а III — влево, образуя ступенчатое построение.

Еще более семантизирована фонетическая структура четверостишия. Что касается консонантизма, то он, не играя здесь конструктивной роли, по-моему, даже несколько ослаблен в сравнении с обычным хлебниковским уровнем. Но зато вокализм обнаруживает совершенно поразительные свойства.

Под ударением встречаются только три гласных: [э] — 3 раза, [у] — 3 раза, [о] — 6 раз. Они же дают около 70% общего количества гласных в стихотворении. Этот ряд [э] – [о] – [у], по-видимому, можно рассматривать как гармонический ряд, в котором центральное положение занимает [о]. Причем [э] и [о] объединяются как гласные среднего подъема, [о] и [у] — как гласные заднего ряда. Каждый стих состоит из 1+2 гласных, причем сочетание [э] – [у] не встречается:

Прежде всего необходимо отметить симметрию первых трех стихов (“зеркальность” I и III) и параллелизм III и IV стихов, одинаковых по схеме и различных по составу, затем перекличку рифмующихся стихов, одинаковых по составу, но различных по схеме.

Еще более убедительно выглядит органическая цельность вокалической структуры стихотворения в динамической развертке.

Схема движения гласных представляет почти полную обратную симметрию, центр которой — первая гласная III стиха, то есть [о] в слове ночь, на которое падает единственное сверхсхемное ударение! Таким образом, на этом односложном слове как бы сконцентрирована вся ритмическая и фонетическая энергия стихотворения. И это понятно, ибо ночь как раз и является его образным центром.17![]()

Об отношении Хлебникова к фонетической структуре поэтической речи можно судить хотя бы по его статьям 1913 года «Воин ненаступившего царства...» и «Разговор Олега и Казимира», где говорится об остове мысли внутри самовитой речи — лучах звука, сквозящего сквозь слова (СП, V, 187) и разбираются закономерности звукового строения некоторых его собственных стихов.

И особенно значительна в этом отношении его статья «Второй язык» (1916), специально посвященная проблеме соответствия фонетической и семантической структур поэтического текста. Наблюдая числовой закон звукового построения пушкинского «Пира во время чумы» и лермонтовских «Тамары» и «Демона», Хлебников выдвигал гипотезу о втором языке песен, то есть о системе звуковой символики. Переход от количественных отношений в стихе (ритмический уровень) к качественным (словесно-образный уровень) осуществляется на звуковом уровне, который с этой точки зрения является центральным моментом стиха. Простые имена языка (согласные и гласные) в стихе живут как бы двойной жизнью — числа и слова, поэтому Хлебников и называл их числоимена. Таким образом, всякая стихотворная структура, по Хлебникову, членится на три основных уровня: числовой, числоименной и именной (словесный).

В «О достоевскиймо...» трихотомический принцип отчетливо наблюдается на всех уровнях структуры: трехударность на ритмическом уровне, троегласие на фонетическом уровне и троесловие на лексическом,18![]()

Следовательно, само стихотворение принципиально тождественно космосу в его актуальном смысле. Подобно античному мифологическому космосу микрокосм стихотворения „устроен числом и явлен в своем имени”.19![]()

Проблема космоса в его эстетическом аспекте получает последовательное разрешение в мифопоэтическом слове. Такое слово основано на художественном тождестве микрокосма стихотворения, космоса поэзии и макрокосма природы.

Именно поэтому остановиться на трех именах “заклятия” невозможно. Здесь требуется выход в иной мир, требуется новая ступень восхождения и соответствующее ей новое имя. Имя это не названо, но оно должно угадываться в перспективе построения. Если Достоевский, Пушкин и Тютчев — это имена имен, то продолжить этот ряд должно, так сказать, имя имен имен. Понятно, что таким именем “третьего порядка” может быть лишь имя самого автора, как, например, в стихотворении «Единая книга»:

Правильность такой перспективы подтверждается историей текста “Заклятия именем”. Оно дошло до нас в четырех последовательных вариантах:

В раннем тексте, сохранившемся в рукописи, очевидна непосредственная связь стихотворения со словотворческими разработками на — мо. Ему предшествует запись: белый носит белого начала бельмо, где белый, по всей вероятности, означает имя писателя Андрея Белого (Хлебников нередко писал собственные имена и фамилии со строчной буквы). Отсюда только шаг к началу стихотворения: Белый — бельмо — Достоевский — достоевскиймо.20![]()

Таким образом здесь уже содержится два варианта стихотворения.

В первопечатном тексте сборника «Мирсконца» Хлебников, сделав лишь небольшую правку в первом стихе (идущей заменено на бегущей), остановился в последнем стихе на первом варианте.

Зато в третьем варианте, дошедшем до нас в передаче Р. Якобсона,21![]()

В самом деле, если земной мир (Достоевский) — мерный, солнечный мир (Пушкин) — замерный, звездный мир (Тютчев) — безмерный , то следующей ступенью должен быть выход за пределы этого мира, в замирное. Изменение корня мер – мир как раз и знаменует переход в иное состояние, которому должно отвечать четвертое, подразумеваемое имя. Оно подразумевается здесь так же, как вторая, отсутствующая “лирическая” часть заклинания.

Имя это и не может быть названо, потому что переход от безмерного в замирное есть не просто следующая ступень восхождения, поскольку подняться выше бесконечного, очевидно, никак невозможно, но полное переворачивание извне вовнутрь. Если Достоевский, Пушкин, Тютчев знаменуют три стадии просветления, то четвертая стадия может быть только переходом за видимое мировое пространство, за внешний свет к свету внутреннему, на оборотную, невидимую, мнимую его сторону. И вместе с тем — поворот от имени, от слова к числу. Об этом Хлебников писал в своей первой декларации «Курган Святогора» (1908): слова суть лишь слышимые числа нашего бытия. ‹...› И не в том ли пролегла грань между былым и идутным, что волим ныне и познания от “древа мнимых чисел”? Полюбив выражения вида √−1, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей. Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения (НП, 321–322).22![]()

Еще интереснее четвертый вариант стихотворения в рукописи 1921 года, где “Заклятие именем” включено в композицию стихов о современности, революции и гражданской войне (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. I, № 64, л. 8 об). В таком контексте прекрасный поэтический космос приобретал совершенно иную окраску, еще более величественную и трагическую.

С одной стороны, в первой строке Хлебников вернулся к первоначальному варианту, возвратив туче более тяжелое и медленное движение. С другой стороны, последняя строка давала новое продолжение стихотворения:

Надо заметить, что при неустойчивости и своеобразии хлебниковской орфографии (так, достоевскиймо и пушкиноты в первом и третьем вариантах писались со строчной буквы, во втором и четвертом — с прописной, а пушкиноты, кроме третьего варианта, — через два н) и при том, что с 1919 года он перешел на новое правописание, здесь, несомненно намеренно, использовано i десятиричное, чтобы указать на различие значений корня в словах замѣрное и безмирное. Если Mip раньше везде означал вселенную, то здесь появлялся мир в значении — покой, противоположность войне. И это тем более значимо, что безмирный как раз и означает войну, всеобщий раздор и вражду.

Следовательно, мы получаем продолжение ряда: мерное — замерное — безмерное — замѣрное — безмирное, где последняя стадия означает не новую ступень просветления, а напротив, омрачение, хаос и гибель. В этой картине мира имена Достоевского, Пушкина, Тютчева и, конечно, подразумеваемое имя самого Хлебникова оборачиваются своей пророческой, страшной, героической стороной (ср. стихотворение «Усадьба ночью, чингисхань...»). Однако, включая свое “нечеловеческое время”, современную историю в картину бесконечной и вечной природы, поэт, по-видимому, все-таки сознавал это необходимой ступенью восхождения к полноте и единству мира. Трагический хаос и даже смерть, как свидетельствуют многие его произведения, непременно входят в общую космическую гармонию.

Каждый последующий вариант стихотворения не отменяет предыдущих, оно как бы растет, расширяется, полня заклятие всё новым и новым содержанием. И мы со всей наглядностью видим развитие художественного организма, во всех изменениях остающегося самим собой, во всей своей полноте и единстве. Перед нами каждый раз совершенно законченное произведение и в то же время — творение незаконченное, чреватое изменениями, — пример, может быть, единственный в своем роде и вместе с тем являющий самую суть поэзии вообще.

Тем более что на этом история текста заклятия опять-таки не кончается. В рукописи 1921 года непосредственно за четвертым вариантом следует его новое продолжение, совсем уж неожиданное:

Подразумеваемое “лирическое” начало здесь откровенно выходит на первый план. А далее, в следующих трех стихах мы видим не что иное, как перевод “Заклятия именем” на звездный язык. Вернее, та же картина видимого мирового пространства рисуется не с помощью “словаря писателей”, не посредством имен имен, а, как бы возвращаясь к первоначалам и первоистокам, — прямо на языке азбуки, отдельных звуков, которые Хлебников называл простыми именами языка.

В этом звездном, или мировом, языке, над изобретением которого Хлебников работал с 1915 года,23![]()

На этом языке, в частности, З означает отражение луча от зеркала, В — вращение одной точки около другой, Г — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда вышина. Поэтому в “звездном заклятии” за-за соответствует земному миру (Достоевский), вэ-ва — солнечному миру (Пушкин), го — звездному миру (Тютчев). И таким образом содержание заклятия еще больше расширяется, с одной стороны, в микрокосм языка, с другой — в макрокосм природы. Причем все эти “имена пространств” — за-за, вэ-ва, го, весь этот детский лепет звездного языка оказывается, так сказать, естественным языком природы, объединяющим человека с космосом. Но в отличие от первых вариантов заклятия перспектива здесь полностью переворачивается, это не взгляд с земли на небо, а наоборот — с неба на землю, на человека, на его язык и поэзию.

Древнему акту заклинания как бы возвращался его изначальный смысл — называния “истинных имен”. В полемических заметках 1919 года Хлебников писал: почему заговоры, заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти „шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу” — суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчета, и являются как бы заумным языком в народном слове? ‹...› Мы их пока не понимаем. Честно сознаемся. Но нет сомнения, что эти звуковые очереди — ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин (СП. V, 255). И для того, чтобы сделать этот заумный язык разумным, чтобы раскрыть эти мировые истины, он и изучал значения отдельных звуков и разрабатывал звездную азбуку. А затем как бы возвращал эти “истинные имена” в поэзию. Так, например, построено его известное стихотворение «Слово о Эль», где Эль, в семитских языках означающее ‘божество’, а оттуда попавшее в средневековую христианскую мистику в качестве имени одного из демонов, раскрывается как простое Л-имя:

Кроме того, а может быть даже в первую очередь, в создании звездного языка Хлебников видел насущную практическую задачу, разрешение которой должно способствовать объединению человечества. Когда-то, считал он, язык соединял людей в один разумный мир, теперь же множество языков на земном шаре ведет к взаимонепониманию и вражде народов. Мы спрашиваем, — писал он в заметках 1921 года, — что лучше — всемирный язык или всемирная бойня? (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. I, № 88, л. 5). Звездный язык представлялся ему грядущим мировым языком в зародыше (СП. V, 236).

Таким образом, перевод заклятия на звездный язык продолжал восходящий ряд: мерное — замерное — безмерное — замѣрное — безмирное, где следующей ступенью можно было бы представить всемирное, в обоих значениях корня: мiр и мир.

И наконец, последний вопрос: каков же историко-литературный смысл хлебниковского “Заклятия именем”?

Для того чтобы его понять адекватно, необходимо принять во внимание не только его утверждающий аспект, но и его скрытую полемичность. В поле зрения нужно включить и еще одно имя — Верлен, но уже под знаком отрицания.

Отношение Хлебникова к Верлену, как и вообще к новой французской поэзии, было достаточно сложным. С одной стороны, в его творчестве видны следы пристрастного изучения французских поэтов (кроме Верлена, особенно Бодлера и Верхарна), с другой — везде присутствует оттенок неприятия всего, что “сделано в Париже”. И тем более враждебным было его отношение к русским эпигонам. В сатире «Карамора № 2-й», изображая выступление поэта П. Потемкина в редакции «Аполлона», он доводил описание до фантастического гротеска:

Смотрите! приподнялись длинные губы

И похотливо тянут гроб Верлена.

Мертвец кричит: „Ай-яй,

Я принимаю господ воров лишь в часы от первого письма до срока смерти.

Я занят смертью, господа.

И мой окончен прием.

Но вы идите к соседу.

Мы гостей передаем! Дэлямюзик”.24

Отрывок этот во многом близок пьесе «Маркиза Дэзес», где в реплике Рыжего поэта дан намек на «О достоевскиймо бегущей тучи...». Здесь же другой намек угадывается в реплике Верлена. Дэлямюзик — это, конечно, начало первого стиха знаменитого верленовского «Искусства поэзии»:

А основой, своего рода канвой для хлебниковского словотворческого пейзажа “Заклятия именем”, надо думать, был “импрессионистически-метафорический” пейзаж третьей строфы:

Отталкиваясь от нее, Хлебников и строил свое “искусство поэзии”. Верленовской поэтике намека, поэтике невыразимого, противополагалась поэтика полного выражения, верленовскому требованию „музыки прежде всего” — число и слово в их максимальной смысловой напряженности.

Понятно, что хлебниковское “искусство поэзии” было не столько антиверленовским, сколько вообще антисимволистским. Ассоциация с верленовским “Искусством поэзии” должна была указывать прежде всего на принципиально-программный характер стихотворения. Достоевский, Пушкин, Тютчев, взятые на первый взгляд вполне в духе символистских рецепций, в такой ассоциации противопоставлялись Верлену и в то же время получали иной, не “символистский”, а символический смысл. Вместо иррационального “выражения невыразимого” они становились символическим выражением последовательного восхождения к раздельной цельности мира.

Хлебниковское мифопоэтическое слово, тождественное природе, должно было преодолевать антиномию явления и смысла, бывшую еще живой и плодотворной в позднеромантической традиции, но доведенную в символистской эстетике до абсолютного, непреодолимого дуализма. В его эстетике, напротив, весь бесконечный, раздельно-цельный, насквозь пронизанный смыслом мир „устроен числом и явлен в своем имени”, он принципиально открыт и выразим во всей полноте, со всеми “безднами” и “страхами”, и “мглами”.

Проходя “сквозь” символизм, Хлебников оказывался ближе к Достоевскому, Пушкину, Тютчеву, чем к своим непосредственным предшественникам и “учителям”. Он, как и Пушкин, по ироническому определению Вячеслава Иванова, — „великий словесник, ибо убежден, что всё в поэзии разрешимо словесно”.26![]()

Ни скрытый полемический смысл, ни пафос новых “поэтических убеждений” хлебниковского заклятия “собственными именами русской литературы” не были по достоинству оценены современниками и даже попросту остались незамеченными. Между тем “Заклятие именем”, вместе с “Заклятием смехом”, по существу открывало новую литературную эпоху.

Своеобразие, трудность и вместе с тем убедительность этого стихотворения заключаются в том, что перед нами одновременно и поэтическая декларация и поэтическое творение, и эстетический принцип и его полное воплощение в слове, и философия слова и сам живой организм слова в его противоречивом самодвижущемся единстве. Со всей наглядностью видим мы здесь осуществление хлебниковского метода “изобретения идей”, когда поэтическое произведение так же начинает будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу. Самосознательное, самовитое слово здесь лишь подражает космосу, являющемуся и предметом изображения и принципом изображения одновременно.

Возникшее в “лоне символизма”, явившееся в печати на самом подъеме будетлянского движения, несущее в себе и вечную красоту природы и трагизм социальных потрясений современности, это стихотворение сопровождало поэта в течение всей его творческой жизни. Оставаясь прежде всего “искусством поэзии”, оно может читаться и как лирическая “биография поэта”, и как эпическая “история слова” — от древнего магического “имени” до какого-то будущего научно построенного мирового языка.*![]()

Понятия футуризма в Европе и футуризма в России не совпадают ни по эстетическому содержанию, ни по объему. Русский футуризм, в отличие от итало-французского или английского, но ограничивался рамками какой-то группу или школы, не очень рано приобрел характер широкого художественного и даже общеэстетического движения, захватывавшего множество разноречивых групп, школ и отдельных художников и распространявшегося почти на все виды искусства. В связи с чем и то общее, что безусловно связывало это движение с европейским футуризмом, получило на русской почве иной смысл и отклик.

Сама множественность направлений и группировок, зачастую отрицавших друг друга (а равно и европейских собратьев) и утверждавших собственное исключительное право представлять “идею футуризма”, как нельзя лучше свидетельствовала о том, что дело шло не просто о выражении той или иной художественной концепции, но о воплощении какого-то общего духа времени, в отношении к которому каждый, конечно, имеет исключительное право голоса и каждый может подобно Маяковскому провозглашать:

Поэтому как раз для русского авангарда так характерна была программа “всёчества”, выдвинутая художниками ларионовского круга, но изначально и внутренне свойственная всему движению. Всякая школа, всякая группа, заметил Тынянов в связи с Хлебниковым, живет запретом и ограничением. Суть же футуристического движения состояла прежде всего в отрицании всяческих эстетических запретов и любых художественных ограничений, вплоть до отрицания искусства вообще как системы правил и условностей. Но только вплоть. Ибо это движение, несмотря на весь свой художественный произвол, все-таки оставалось искусством, хотя бы только с собственной точки зрения. Оно могло как угодно перестраивать любые художественные системы, как угодно раздвигать границы эстетического, — настолько, что некоторые открытия, скажем, Хлебникова или Малевича до сих пор остаются какими-то геркулесовыми столпами современной эстетики, — тем не менее оно не покидало эстетических пределов (как это произошло позже, например, в конструктивизме). И это очень точно выразил Маяковский в старой династической формуле, взятой эпиграфом к одной из его статей 1914 года, но которую можно отнести ко всему движению: „Искусство умерло... Да здравствует искусство!” (ПСС, I, 302). Вот этот промежуток, вот это эстетическое многоточие, когда прежняя “бедная красота” уже распалась, а новая еще не воплощена и лишь сама идея или какой-то категорический императив прекрасного витает, как дух над бездной, — вот это и есть исходное самоощущение русского футуризма.

Конечно, оно давало художнику чувство небывалой свободы, но, как и всякое подлинное чувство свободы, оно было окрашено трагически; уже тогда было совершенно ясно, что жить и развиваться в таком состоянии довременного хаоса искусство не может, однако избежать его тоже было невозможно.

Вопрос ставился так: что есть чистая живопись? чистая поэзия? чистая музыка? чистый театр? наконец, чистый кинематограф?27![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Поэтому, очевидно, следует различать футуризм в узком значении и футуризм в широком значении, или, так сказать, физику и метафизику футуризма, имея в виду в первом случае определенную художественную концепцию, стоящую в одном ряду с кубизмом, фовизмом, рондизмом, орфизмом, примитивизмом, симультанизмом, лучизмом, супрематизмом и т.п. общеевропейскими школами и течениями, а во втором случае — общеэстетическую концепцию и широкое движение, опиравшееся на единое переживание мира, но принципиально открытое любым системам выразительности и даже требовавшее их множественности, поскольку всякая иная система есть необходимая крайность относительно других. В этом случае футуризм уже оказывается в одном ряду с такими явлениями, как символизм или конструктивизм,32![]()

![]()

Что же касается самого термина, то здесь перед нами редкий в истории искусства случай, когда термин соответствует не узкому, а как раз широкому и сколь угодно широкому его толкованию (в противоположность, например, таким терминам, как импрессионизм или кубизм). По существу ведь всякое искусство, да и вообще всякое творчество обращено к будущему, оно, по слову Хлебникова, родина творчества и в этом смысле всякое творчество — футуризм.34![]()

В свете такого разграничения становится яснее, во-первых, отношение русского футуризма к европейскому: в качестве художественной концепции он был прямо заимствован с Запада, тогда как в качестве общеэстетической концепции он вполне самостоятелен и зародился значительно раньше. Нам незачем было прививаться извне, так ‹как› мы бросились в будущее ‹...› от 1905 г., — писал Хлебников в связи с визитом Маринетти в Россию (НП, 368). А во-вторых, становится яснее и отношение футуризма к национально-культурной и социально-исторической действительности: в качестве общеэстетической концепции футуризм несравненно глубже обусловлен и резче ограничен, как по своему смыслу, так и фактически, десятыми годами, то есть поворотной эпохой войн и революций в России.

Именно поэтому при всех очевидных крайностях, при всем стремлении к, казалось бы, неограниченной свободе искусства русское движение тем не менее было ответом на вполне определенные и даже жесткие требования. Хлебников прямо утверждал, что свобода искусства слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлеченного, а вот этого именно (НП, 334). Но как раз исходя из этой природы слова он и настаивал на свободе словотворчества:

Ни о каком искусстве для искусства, ни о каком бессодержательном формотворчестве тут, конечно, и речи не могло быть, поскольку в футуризме искусство выходило из себя, а не замыкалось на себе. Все эти новые слова, все эти новые формы, о которых так много говорили и которых так много изобретали футуристы, напротив, были призваны к тому, чтобы выразить, закрепить, овеществить художественно новые ощущения, переживания, осмысление мира. „Нам слово нужно для жизни, — говорил Маяковский. — Мы не признаем бесполезного искусства. Каждый период жизни имеет свою словесную формулу. Борьба наша за новые слова для России вызвана жизнью. Развилась в России нервная жизнь городов, требует слов быстрых, экономных, отрывистых, а в арсенале русской литературы одна какая-то барская тургеневская деревня. Мы же берем каждый живущий сейчас предмет, каждое вновь родившееся ощущение и смотрим — правильное ли отношение между ними и именами. Если старые слова кажутся нам неубедительными, мы создаем свои. Ненужные сотрутся жизнью, нужные войдут в речь” (ПСС, I, 324). Новое содержание не только наполняло, но зачастую переполняло эти новые формы, не находя в них устойчивого и завершенного выражения. Отсюда-то и возникали все те крайности, которые, по сути дела, вернее было бы назвать творческой избыточностью, происходящей от неравноправных отношений искусства и действительности, от преобладания внехудожественных, первичных жизненных переживаний над художественными. Мотивировки творческой избыточности могли быть какими угодно, даже взаимоисключающими (как рустицизм Хлебникова и урбанизм Маяковского в приведенных цитатах), что с несомненностью указывает на их относительное значение. Суть же дела состоит в том, что вся эта избыточность, переполненность и незавершенность искусства в конечном счете вполне отвечала переполненности и незавершенности самой действительности. Искусство выходило из себя и, казалось бы, отрывалось от жизни именно потому, что сама жизнь становилась неравной самой себе и сама выходила из себя, в частности — в искусстве.

С такой точки зрения, чтобы ответить на занимающий нас вопрос о специфике этого искусства и вообще этой эстетики, нужно прежде всего понять, что вся эта действительность в целом переживалась здесь особым образом, а именно как живая, безличная, стихийная, творящая сила, так сказать, natura naturans. И следовательно, как ни странно это может показаться, эстетика футуризма с его машинностью, урбанизмом, национализмом и т.д. и т.п. в конечном счете или, вернее, в своем первоначале была эстетикой природы. Но природа здесь — не храм и не мастерская, то есть не символ иного мира и не косный неоформленный материал, природа здесь вполне и окончательно субстанциальна. Все есть природа, и человек со всей его историей, культурой и искусством не противостоит природе, а продолжает ее в новых формах. „Иду к новой природе, — говорил Малевич, — но не вырывает ли меня природа, и не я ли раньше расцветал зеленым миром и всем, что вижу, и не я ли новый земной череп, в мозгу которого творится новый расцвет, и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный преображенный мир и как с улья универсальности летят жизни, которые мы называем изобретением? Мы не можем победить природу, ибо человек — природа, и не победить хочу, а хочу нового расцвета ‹...› Искусство должно расти вместе со стеблем организма, ибо его дело украшать стебель, придавая ему форму, участвовать в целесообразности его назначения”.35![]()

Что же это значит, если вся без исключения действительность переживается как единая творящая сила? Это значит, что природа открывается не в вещественном и не в духовном, а в каком-то более общем аспекте, в котором снимается их противопоставленность, это значит, что природа открывается как энергия. „Энергия — по Оствальду — есть самая общая субстанция, ибо она есть существующее во времени и в пространстве, и она же есть самая общая акциденция, ибо она есть различимое во времени и в пространстве”.36![]()

Так же последовательно взгляд на природу как “энергийное действо”, которое в то же время является и “эстетическим действом”, утверждал и Малевич. Он писал: еще Ван Гог „увидел движение и устремленность каждой формы. Форма была для него не чем иным, как орудием, через которое проходила динамическая сила. Он увидел, что все трепещет от единого вселенского движения, перед ним было действо — преодоление пространства и все устремлялось в его глубины ‹...›  Его пейзажи, жанры, портреты служили ему формами выражения динамической силы, и он спешил в растрепанных иглообразных живописных фактурах выразить движение динамизма; в каждом ростке проходил ток, и его форма соприкасалась с мировым единством” (ОНСВИ, 22). Футуризм (как художественная концепция) сделал следующий шаг, стремясь уже выразить „динамику через разлом и пробег вещей, бросаемых энергийной силой на пути вселенского единства движения к преодолению бесконечного. Футуризм отказался от всех знаков земного мира, мяса и кости и обнаружил формы динамичного выражения в новом железном мире, обнаружил новый знак — символ скорости машины” (ОНСВИ, 23).

Его пейзажи, жанры, портреты служили ему формами выражения динамической силы, и он спешил в растрепанных иглообразных живописных фактурах выразить движение динамизма; в каждом ростке проходил ток, и его форма соприкасалась с мировым единством” (ОНСВИ, 22). Футуризм (как художественная концепция) сделал следующий шаг, стремясь уже выразить „динамику через разлом и пробег вещей, бросаемых энергийной силой на пути вселенского единства движения к преодолению бесконечного. Футуризм отказался от всех знаков земного мира, мяса и кости и обнаружил формы динамичного выражения в новом железном мире, обнаружил новый знак — символ скорости машины” (ОНСВИ, 23).

В свою очередь футуризм в широком смысле, как общеэстетическая концепция, в реализации которой так или иначе принимали участие столь разные художники, как, скажем, Ларионов и Якулов, Филонов и Татлин, вообще может быть понят как стремление к „постижению законов энергии, заложенной в материи, и переводу их в плоскость красоты” — по замечательному определению С. Исакова, высказанному по частному поводу, по применимому ко всему движению в целом.37![]()

Но если, например, В.В. Розанов, развивавший учение об органически-энергийной природе красоты, говорил о прекрасном как „вечно завершающемся”,38![]()

В новой эстетике природа не равнодушна (ср. исследование Эйзенштейна по эстетике кино, прямо названное «Неравнодушная природа») и красота ее не вечна именно потому, что человек не оторван от природы, не противостоит ей, а продолжает ее, хотя “младая жизнь” отнюдь не забывала о “гробовом входе”. Не случайно, что этот момент ухода, преобразования как в движении природы, так и в движении искусства всячески подчеркивался буквально всеми участниками движения, несмотря на все их разногласия: „Мы выдвигаем вперед свои произведения и свои принципы, которые непрерывно меняем и проводим в жизнь” (Манифест лучистов-будущников39![]()

![]()

![]()

Итак, в самом общем виде можно было бы предложить следующую формулу эстетики русского футуризма: это эстетика бесконечного материально-энергийного становления. Но это действительно всего лишь самый общий, так сказать, онтологический аспект футуризма, который еще требует проверки и разработки на конкретном художественном материале, открывающем массу увлекательных возможностей.

Так, если искусство является выражением и оформлением мировой энергии, то из всех способов такого выражения, очевидно, предпочтительнее будет наиболее простой и непосредственный (экономный, по Малевичу). Из подобного умозаключения, по всей вероятности, и возникло стремление к прямому выражению, то есть так называемая заумная поэзия и беспредметная живопись — характерные крайности футуристического искусства. Возьмем, к примеру, знаменитый черный квадрат Малевича. Часто говорят, что квадрат этот попросту ничего не выражает, и даже по недоразумению называют его “нуль формой”, хотя сам художник говорил о „лице квадрата”, о квадрате как „иконе своего времени”, подчеркивая вместе с тем, что на этом „квадрате никогда не увидите улыбки милой Психеи”.42![]()

![]()

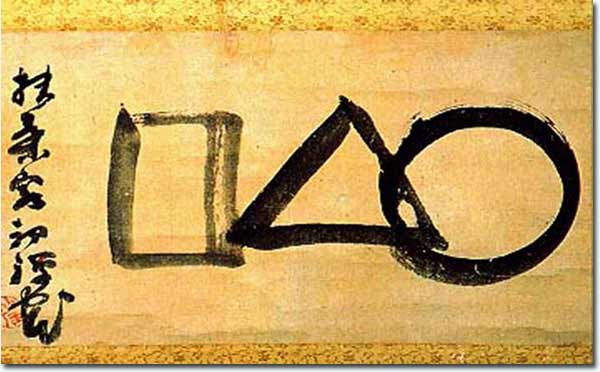

Супрематизм вообще можно, по-видимому, считать философией искусства на языке самого искусства, и его универсальность оказывается более наглядной в сопоставлении с эстетикой совсем иных традиций. Например, среди рисунков известного дзенского мастера Сэнгая (1750–1837) мы найдем композицию из круга, треугольника и квадрата, имеющую к тому же и название «Первооснова дзен».

В толковании Судзуки это изображение природы, где круг — бесформенная форма — представляет высшую реальность, основу всего сущего; треугольник — начало всех материальных форм — символизирует человека в трех его аспектах (физическом, умственном и духовном); квадрат — первоформа, из которой возникает все бесконечное множество вещей — означает объективный мир с его четырьмя стихиями (земля, вода, воздух, огонь), причем круг превращается в треугольник, треугольник в квадрат, а тот порождает все многообразие форм реального мира.44![]()

С другой стороны, имеем ли мы право говорить об изображении мировой энергии в таких произведениях, как контррельефы Татлина, где в противоположность запредметному миру Малевича мы видим мир в его допредметном, неоформленно-материальном состоянии? Очевидно, нет, ибо энергия есть полная выраженность смысла, ясная заданность меры и ритма смыслового движения. Однако в контррельефах мы все-таки находим уже не просто бессмысленный материал, а именно “материальный подбор”, то есть соотношение, столкновение и как бы завязь материальных стихий, в результате чего возникает возможность материально-энергийного становления. Это еще не живая смысловая энергия, но уже как бы оплодотворенная материя, земля, в которую брошено семя. Поэтому тут мы должны, вероятно, говорить об изображении мировой потенции, или, вернее, об изображении мировой энергии в ее потенциальном состоянии. (См. Приложение 1, илл. 15).

С другой стороны, имеем ли мы право говорить об изображении мировой энергии в таких произведениях, как контррельефы Татлина, где в противоположность запредметному миру Малевича мы видим мир в его допредметном, неоформленно-материальном состоянии? Очевидно, нет, ибо энергия есть полная выраженность смысла, ясная заданность меры и ритма смыслового движения. Однако в контррельефах мы все-таки находим уже не просто бессмысленный материал, а именно “материальный подбор”, то есть соотношение, столкновение и как бы завязь материальных стихий, в результате чего возникает возможность материально-энергийного становления. Это еще не живая смысловая энергия, но уже как бы оплодотворенная материя, земля, в которую брошено семя. Поэтому тут мы должны, вероятно, говорить об изображении мировой потенции, или, вернее, об изображении мировой энергии в ее потенциальном состоянии. (См. Приложение 1, илл. 15).

Иное дело не менее знаменитая, чем квадрат Малевича, татлинская башня, непосредственно вырастающая из этих контррельефов, но несущая в себе уже вполне осуществленный образ “энергийного действа”, законченное выражение материально-энергийного становления. Правда, как раз в ее монументальной завершенности скрыто глубокое противоречие, знаменовавшее завершение и конец всей футуристической эстетики, так что можно даже сказать, что башня явилась последней футуристической энергемой и первым конструктивистским проектом.

Потенция и энергия в некотором отношении, по-видимому, соотносятся, как число и имя: число есть только возможность выражения сущности, тогда как имя ее уже фактически выражает. На этом построено одно из программных стихотворений Хлебникова:

Лицо здесь, несомненно, то же самое, что и на квадрате Малевича, но оно взято еще более отвлеченно, и сказать о нем можно лишь то, что оно есть, что оно существует на холсте каких-то соответствий. Но что это за соответствия? Хлебников разъяснял следующим образом: ‹...› как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия ‹...› Есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или плач ребенка, станет им. При этом, непрерывно изменяясь, он образует некоторое протяженное многообразие, все точки которого, кроме близких к первой и последней, будут относиться к области неведомых ощущений, они будут как бы из другого мира. Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувшихся тучи...? (НП, 319–320). Отсюда можно понять, что холст соответствий означает не что иное, как числовое устройство мира, где все точки закономерно связаны, где все превращается во все, где, собственно, все есть все, но только в виде чистой возможности смыслового становления. Как же рисуется оно здесь? Как вообще можно изобразить в стихотворении лик мировой энергии — молнии — по Хлебникову? Мое мнение о стихах, — говорил он, — сводится к напоминанию о родстве стиха и стихии ‹...› Вообще молния (разряд) может пройти во всех направлениях, но на самом деле она пройдет там, где соединит две стихии (НП, 367). Как раз в этом стихотворении мы видим такое соединение и превращение одной материальной стихии в другую, в данном случае — цветовой в звуковую, причем данные цвето-звуковые соответствия (б — красный, в — зеленый, м — синий, п — черный, л — белый, г — желтый, з — золотой) не имеют, разумеется, всеобщего значения. Здесь важен, во-первых, сам принцип соответствий, дающий возможность взаимопревращений при сохранении незыблемого единства, и, во-вторых, метод таких превращений. Они осуществляются посредством пения, то есть не хаотически, не случайно, а ритмически, закономерно и стройно, и это-то “пение молний” (ср. хор сестер-молний) и есть стих, поэзия, вообще искусство, задача которого и состоит в том, чтобы найти и выразить вот эту единую общую меру мира, дать ей имя. В результате перед нами возникает картина материально-энергийного становления, но данная вне пространственной и временной протяженности, как чисто смысловое становление. Возьмем теперь эстетику русского футуризма совсем с другой точки зрения, а именно в социально-историческом плане. Наше общее понимание этой эстетики предполагает, что такое искусство, для которого прежде всего прекрасна динамика мира, где все вещи и формы, в том числе и социально-культурные, находятся в непрерывном движении и изменении, когда одна форма не остается самой собой и когда все это не просто течет и изменяется, но катастрофически гибнет и возникает вновь, когда дело идет о жизни и смерти, очевидно, могло с необходимостью возникнуть только на почве революционного переживания действительности. Причем связи действительности с искусством тут устанавливались самые непосредственные. Нас не удивляет, что для Маяковского высшей оценкой художественного произведения было определение “катастрофа”, то есть буквально — конец, гибель, переворот, но ведь то же самое мы находим, к примеру, даже у такого спиритуалистически настроенного художника, как Кандинский: „Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос — оно проходит путем катастроф”.45![]()

Наиболее непосредственно и ярко эта эстетика в ее coциально-историческом и даже социально-антропологическом аспекте воплощалась, конечно, в Маяковском. В нем не было той всеобщности и космичности, что отличала, скажем, Хлебникова и Малевича, но зато тут на первый план выступала эстетика личности и судьбы. Свое вступление на это поприще он описывал так: „У Давида (Бурлюка) — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм” (ПСС, I, 19). И чем меньше тут было объективной истории будетлянского движения, тем больше сказывалось верное самоощущение. Маяковский был не просто одним из участников движения и даже не просто одним из ведущих, — он занимал совершенно особое место именно в эстетической системе футуризма. Если рассматривать это движение как “энергийное действо”, как своего рода театр жизни (а для этого у нас есть основания), то именно Маяковский — не как поэт, художник или публицист, а как живой человек со своей судьбой, в данной исторической обстановке, во всей цельно-раздельности своей личности, со своей желтой кофтой и бархатным голосом, с неотразимым полемическим даром и естественным демократизмом, со всей разносторонностью устремлений в живопись, поэзию, театр, кино и т.д. — окажется в центре такого театра, корифеем этой трагедии. И в то же время этот человек-катастрофа, человек-переворот был столько же действующим лицом, сколько и ареной “энергийного действа” природы, совершавшегося в нем самом.

Эпический хлебниковский сюжет выворачивания природы сквозь историю дан в нем лирически, как внутренний конфликт. В чем он заключался? Человек не равен самому себе; он меньше природы, потому что он сотворен ею, и вместе с тем он больше ее, потому что он сам творит новую природу, и, вырастая сам из себя, он умирает и рождается вновь. Таков сквозной сюжет его лирики и его судьбы:

Это образ рождения нового видения, нового искусства, вообще новой эстетики.

Так строится сюжет его первой трагедии, которую Хлебников называл хвалой молнии. Здесь нет буквально ни одного момента, который бы многократно не переворачивался и не выворачивался наизнанку, начиная с ее титула «Владимир Маяковский» (что здесь автор и что здесь название?) и кончая ее постановкой на сцене петербургского «Луна-парка» в декабре 1913 года, где Маяковский выступал в качестве режиссера собственной трагедии, в которой сам же исполнял роль самого себя (что здесь искусство и что здесь жизнь?). Обратим внимание на самый, пожалуй, характерный момент: в соответствии с поэтикой монодрамы все действующие лица трагедии суть различные ипостаси его личности, в которых он как бы выходил из себя, и в то же время это не живые люди и даже вообще не люди, а говорящие картины (актеры носили перед собой картонные щиты, на которых был изображен соответствующий персонаж). Но этого мало. Те же проекции его личности вместе с тем были в некотором отношении и портретами его ближайших соратников по футуристическому движению, но портретами опять-таки вывернутыми наизнанку. Например: Человек без уха (то есть музыкант) — М. Матюшин; Человек без головы (то есть заумный поэт) — А. Крученых; Человек без глаза и ноги (то есть художник-футурист) — Д. Бурлюк; Старик с черными сухими кошками (то есть мудрец) — Хлебников. И т.д.

В итоге всех этих превращений перед нами вырисовывается имя в своем конкретном и одновременно всеобщем значении. «Владимир Маяковский» означает не только имя автора, не только название художественного произведения, не только имя какого-то собирательного “я” футуризма, а гораздо шире — это, подобно квадрату Малевича или хлебниковскому Лицу, имя мировой энергии, но в отличие от них это имя собственное, имя живого человека, имя осуществления смысла в реальной личности и судьбе. И точно так же, как личность здесь тождественна миру (юноша Я-Мир — по формуле Хлебникова), искусство в трагедии совпадает с действительностью. А потому Маяковского можно и даже необходимо рассматривать в качестве живого воплощения эстетики энергийного становления, и с такой точки зрения он предстает едва ли не самым замечательным и убедительным “произведением” футуристического искусства. Тут даже можно было бы говорить о своего рода каноне, если понимать канон как самопорождающую эстетическую модель. Ведь во всем этом движении дело шло в конечном счете не только об искусстве, а вообще о новом сознании, о новом человеке. „Будетляне, — говорил Маяковский, — это люди, которые будут. Мы накануне” (ПСС, 1,329). Недаром вся его трагедия пронизана образами беременности и рождения:

И, таким образом, в социально-антропологическом аспекте эстетику русского футуризма можно было бы определить как эстетику трагического рождения, что, по-видимому, вполне согласуется с ее стихийной и утопической революционностью в социально-историческом аспекте и с ее утверждением материально-энергийного становления в аспекте онтологическом.

| Нам не дано предугадать, | о а |

| Как слово наше отзовется, — | о а о |

| И нам сочувствие дается, | а у о |

| Как нам дается благодать. | а о а |

The trouble with us linguistically-minded beings is that we take language realistically and forget that language is of no significance whatsoever without time. In truth, language is time and time is language. We thus come to think that there is in the beginning of the world a something which is real and concrete, such as a world of galaxies which though formless and nebulous is yet real and tangible. This is the foundation of the universe on which we now have all kinds of things, infinitely formed and varied. It is thus that time itself begins to be thought of as something concrete and real. A circle turns into a triangle, and then into a square, and finally into infinitely varied and varying figures. In the same way the Biblical account of creation has turned into historical truth in the minds of many. But Zen is very much against such fabrications.

The trouble with us linguistically-minded beings is that we take language realistically and forget that language is of no significance whatsoever without time. In truth, language is time and time is language. We thus come to think that there is in the beginning of the world a something which is real and concrete, such as a world of galaxies which though formless and nebulous is yet real and tangible. This is the foundation of the universe on which we now have all kinds of things, infinitely formed and varied. It is thus that time itself begins to be thought of as something concrete and real. A circle turns into a triangle, and then into a square, and finally into infinitely varied and varying figures. In the same way the Biblical account of creation has turned into historical truth in the minds of many. But Zen is very much against such fabrications.

| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||