ыше мы — руководствуясь, прежде всего, убеждённостью Хлебникова в закономерном повторении знаковых событий (включая рождение выдающихся людей) — уже заводили речь о мифологической подоплёке его историзма. Подавляющему большинству насельников Земли не дано самостоятельно разорвать социальные и культурные путы, оно во власти неодолимой судьбы. Поэт болезненно переживал это бессилие:

ыше мы — руководствуясь, прежде всего, убеждённостью Хлебникова в закономерном повторении знаковых событий (включая рождение выдающихся людей) — уже заводили речь о мифологической подоплёке его историзма. Подавляющему большинству насельников Земли не дано самостоятельно разорвать социальные и культурные путы, оно во власти неодолимой судьбы. Поэт болезненно переживал это бессилие:Не в последнюю очередь на основе личного опыта (девять из четырнадцати лет его творческой жизни отмечены мировой и гражданской войнами), он пришёл к выводу, что удел рода людского — вековечная вереница войн и разрухи, ужасающий круговорот бессмысленного, но подчинённого строгим закономерностям насилия. Господь давным-давно утратил власть над собственным детищем и, хотя недостатка в мольбах не было и нет, бессилен что-либо изменить; Хлебников испытывает к нему жалость:

Бог, Мировой Дух или кто-то ещё — всего лишь маленький жалкий китаец в страждущей толпе, запросы которой удовлетворить это существо не способно.

Жернова времени перетирают всё и вся. «Время мера мира» — так называется один из трактатов Хлебникова по философии истории. Вновь и вновь поэт досадует на геометрически понимаемую закономерность повторения бед и напастей человечества:

Призыв на воинскую службу Будетлянин воспринял как нравственный вызов лично ему, “теургу”: колесо истории наматывало на спицы повтора жизни5![]()

Отсюда вывод: якобы эзотерическая доктрина Хлебникова родом не из астрологических выкладок, а из человеколюбивых побуждений.

Хлебников не успел свести плоды своих изысканий воедино и убедительно изложить выводы. Полагаю, проникнутые мифологией представления об истории первым делом следует попытаться выявить в его поэтическом творчестве времён революции. Не путеводная ли это нить к историософии Хлебникова в её наиболее чистом виде?

Следы изучения классиков марксизма-ленинизма в хлебниковских рукописях не обнаружены, однако по косвенным признакам можно предположить, что сомнения относительно правоты “всепобеждающего учения” он испытывал немалые. В 6-м парусе «Детей Выдры» (ок. 1910–1912) Ганнибал, мирно беседуя со Сципионом, явно намекает на Маркса и Дарвина, неодобрительно замечая, что два старика бородатых упразднили веру:

Разумеется, под воинственным безбожием здесь подразумевается не покушение на христианство, а категориальный водораздел, проведённый Марксом и Дарвином между материализмом и мифологией.

Непримиримые противники Карла Бакунин и Кропоткин (особенно последний) упоминаются куда более благосклонно. Так, Хлебников пишет к сестре Вере из Персии (14 апреля 1921): Книга Крапоткина «Хлеб и Воля» была моим спутником во время плавания.9![]()

Насколько расплывчатыми, если не сказать легкомысленными, бывали суждения Хлебникова о политической “злобе дня”, показывает его благоволение Керенскому, “переменившее знак” после “проработки” Петровским.10![]()

Политические убеждения Будетлянина ограничивались установкой на непримиримую антибуржуазность; следствием таковой стала уединенная жизнь социального изгоя. Хлебников, как и многие поэты его поколения, приветствовал ниспровержение Российской монархии, не задумываясь о последствиях. Не в последнюю очередь об этом свидетельствуют утопии последних лет его жизни с их нарастающим отрывом от действительности.

Понимание последствий октябрьского переворота как умозрительного, в духе мифа, единства прошлого, настоящего и будущего — лейтмотив поэмы «Ночь в окопе» (1919–1920).11![]()

В хитросплетении воспоминаний и невесёлых дум бойца, перебиваемых рассуждениями то стороннего наблюдателя, то каменных истуканов, просматривается психограмма войны и тех, кто в неё втянут. Нечто похожее на партийную пристрастность возникает лишь благодаря скупым пояснениям рассказчика (Они боролись: раб царей / И он, в ком труд увидел друга).

На рассвете между противоборствующими станами разгорается битва. Хлебников изображает её преимущественно акустически: пулемётные очереди, стоны раненых. После кровопролитного сражения белые обращаются в бегство, но рассказчика это не воодушевляет: он скорбит о братоубийстве, орошающем Россию потоками слёз. Более того — выражает уверенность, что дело этим не кончится: слёзы отзовутся всесокрушающей волной возмездия.

Поэма заканчивается беседой каменных баб, издревле охраняющих степные могилы; они бесстрастно сравнивают современную войну с временами, когда люди выходили в бой с луком и стрелами. Наконец, рассказчик обращается к одной из мудрых старожилок степи с тревожным вопросом: Скажи, суровый известняк, / На смену кто войне придет? Короткий ответ Сыпняк (сыпной тиф) ставит в поэме последнюю точку.

Лишённая даже намёка индивидуальность, пребывающая (совершенно в духе мифа) вне времени каменная баба — ипостась мудрой, но беспощадной Старухи, по сию пору остающаяся вне поля зрения исследователей.

У Хлебникова Старуха представлена в нескольких обличьях. Его смолоду привлекали ведьмы и колдуньи. В совместной с Кручёных гротескной поэме «Игра в аду» (1912) ведьма — не более чем антураж пасквиля, направленного, главным образом, против назойливой апокалиптики символистов.

Куда страшнее зловещая Старуха из поэмы «Ночь перед Советами» (1920). Представлено существо, которое всю жизнь мучилось и теперь (по-видимому, повредившись умом) жаждет насильственной смерти своей хозяйки. Эту просвещённую и либеральную особу она видит искупительной жертвой, ибо та родом из дворян:

Старуха воплощает архаичное сознание: для неё личность — звено родовой цепи. Хозяйка в ужасе: — Ведьма какая-то, / Она и святого взбесит.

Престарелая мать белогвардейца, расстрелянного в «Ночном обыске» (1921), — всё та же мстительница, но уже времён гражданской войны. Под шумок она запирает пьянствующих в её квартире революционных матросов и сжигает их заживо: — Старуха! Ведьма хитрая! / — Ты подожгла.14![]()

Если у раннего Хлебникова преобладает сопоставление умудрённого старца и легкомысленной молодки («Вила и Леший», «Шаман и Венера», «Гибель Атлантиды»), то в его поздних поэмах наблюдаем перенесение архетипа престарелого мудреца — согласно „самоопределению духа” К.Г. Юнга15![]()

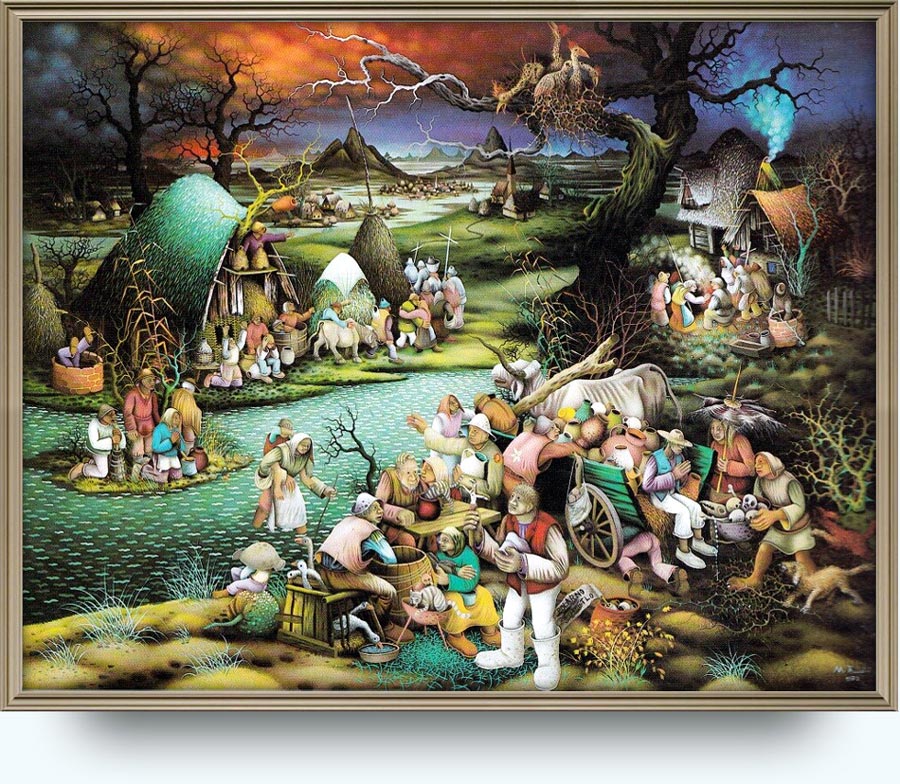

![]()

То, что Хлебников неоднократно выдвигает именно этот, глубоко амбивалентный, образ Старухи на передний план своих революционных поэм, не только проясняет его личное отношение к потрясениям тех лет, но и доказывает, что добивался он именно слияния мифа и современности.

Это стремление Хлебников проявляет и тогда, когда он вынужден изъясняться без околичностей. Так, устами крайне осторожного и тонкого стороннего наблюдателя из «Ночи в окопе», всецело сочувствующего борьбе за свободу как таковую, он отказывает большевикам в прочном, подобном незыблемости каменных пустынниц положении на подмостках истории: за гражданской последуют другие войны, и они обесценят завоевания Октября. По Хлебникову, даже Ленин подозревает нежизнеспособность своего предприятия:

Выказывая понимание того, что не человек, а время будет судить его деяния, Ленин возвышается до уровня беспристрастия каменной бабы, то есть оказывается носителем мифического сознания.

Единство во времени и мера вечности, которые Хлебников придаёт историческим событиям «Ночи в окопе», достигаются труднейшим стилистическим приёмом: синкретизмом языка.

Поэт мастерски противопоставляет на языковом уровне далеко разнесённые во времени события, обозначенные каменными изваяниями и враждующими сторонами гражданской войны. В поэме такое разнообразие языковых уровней, что создаётся впечатление краткого руководства по русской речи той поры. Разговорный язык и просторечие (Ну, сверну собачью ножку!), отсылки к «Интернационалу» и коммунистическим речёвкам (Кто был ничем, / Тот будет всем! | Ленивый да не ест / Труд свят и зверолова!) наилучшим образом отображают речевой фон того времени.

С другой стороны, текст перенасыщен архаизмами (ложе | жилица | грядешь в народ одноплеменный и т.п.). Древние пласты языка с религиозной символикой при описании боевых действий приобретают неожиданную современность:

Историческое единство, подсказываемое смешением сразу нескольких пластов русского языка, образует, таким образом, тематический лейтмотив «Ночи в окопе». Прорывное значение стилистического эксперимента Хлебникова можно в полной мере оценить, лишь вспомнив, что попытки Джеймса Джойса обозначить события прошлого посредством современных им состояний английского языка относят к тем же 1920-м годам. Лишь десятилетия спустя приём синкретического использования языка применит и Томас Манн (Непомук Шнайдевайн, по прозвищу Эхо, в заключительных главах «Доктора Фаустуса»).

Мифогенный язык «Ночи в окопе», использованный Хлебниковым для изображения событий гражданской войны в России, — стилистическое следствие неприятия поэтом одномерного времени. Даже такие исторически значимые фигуры, как Ленин, рассматриваются им лишь как стихи космического канона о возвращения всего и вся „на круги своя”.

«Ночной обыск» (1921), одну из последних и, несомненно, самую значительную послеоктябрьскую поэму Хлебникова, можно считать апогеем осмысления Будетлянином революции и гражданской войны.

Фабула поэмы незамысловата: отряд матросов-большевиков обнаруживает конспиративную квартиру белогвардейцев (Пахнет белым зверем) и вламывается в неё с обыском. Их встречает безобидная старушка с дочерью; братва уже готова довольствоваться скудноватой “экспроприацией” (Вот сколько есть — ‹...› Хватит на ужин!), как вдруг по ним стреляют.

Стрелка, который оказывается сыном старушки, “пускают в расход” на её глазах. Цинизм последующей сцены трудно превзойти:

Покончив с “контриком”, братва приступает к пьянке. Гульба переходит в дебош: зеркало разбивают, пианино — признак среднего достатка — выбрасывают из окна, икону превращают в мишень для стрельбы из револьвера. Хмельные матросы не замечают, что женщины тайком подожгли, покинули и заперли квартиру; оказавшиеся в ловушке революционеры гибнут.

Отсутствие каких-либо пояснений в этом нагромождении высказываний героев и героинь ещё более, чем в «Ночи в окопе», затрудняет установление авторской точки зрения на весь этот ужас. Поэтому для оценки происходящего будут рассмотрены два сквозных мотива: морская символика и религиозная тематика поэмы.

Море, вода и волны — постоянные гости хлебниковских сочинений. Зачастую это иносказание восставшего народа (море Пугачёва).

Поскольку водных метафор у Хлебникова великое множество,21![]()

Пристрастие Хлебникова к морю не удивляет: оно с древнейших времён влекло поэтов. Подобно им, Хлебников избегает не только разделения означающее – означаемое, но и подлинное – вымышленное; поэтическое и житейское сливаются воедино. Для Будетлянина само собой разумеется, что водная стихия — святилище и носитель скрытой мудрости: Я бросился к морю слушать его священный говор.22![]()

В приведённом выше отрывке из письма к сестре Вере поэт приписывает морю священный (знаковое для него понятие) говор. Неудивительно, что Хлебников приписывает морю и другие не подлежащие пересмотру скрепы своего мировоззрения, тем самым, придавая водной стихии квазипервичность.

Море, например, оказывается носителем и вестником учения о переселении душ, для Хлебникова — таинственной взаимосвязи личности с прошлыми и грядущими поколениями, в связи с чем её обусловленность неизмеримо превосходит отчуждённость:

Встраивание личности в бесконечную родословную — основа понимания Хлебниковым виновности и возмездия, прикровенно сообщаемого им в революционных поэмах. Роковая моральная ответственность личности, показанная выше на примере дворянки из «Ночи перед Советами», напоминает вселенскую вину (Достоевский).

Наверняка не случайна стыковка этой тематической области с водой как основополагающим знаком. Именно в связи с проблемой моральной ответственности поэт обращается к образу слезы, заурядному для Ветхого Завета с его праведным судом.24![]()

Первоначально Хлебников использовал эту метафору независимо от текущих событий, например, в совместной с Кручёных «Игре в аду» (1912):

Лишь позднее, как это видно в «Ночи в окопе», образ слезы претерпевает превращение в символ народных страданий. Слёзы и копившийся веками гнев угнетённых разразятся беспощадным цунами вооружённого восстания.

Но эта, казалось бы, типичная для своего времени символика оказывается переосмыслением сходных образов, уже присутствующих в раннем творчестве, что, кстати говоря, в очередной раз доказывает ярко выраженную однородность ведавы Хлебникова. Юношеское «Крымское» (1908) источает покой и гармонию мироощущения:

Тематически предвестием катастрофы в «Гибели Атлантиды» (1909–1910) выступает волнение на море (Волны хлещут, волны воют / Нынче громче и тревожней27![]()

Не личный почин и не социальные законы определяют ход мировых событий, а первозданные, неподвластные чему-либо силы — в данном случае, волны очеловеченного прибоя гражданской войны.

В «Ночном обыске» череду морских мотивов открывает появление моряков (что показательно: в «Невольничьем береге» и «Перевороте во Владивостоке» наблюдаем то же самое), посланцев моря и олицетворения его первозданной силы. Их вожак Старшой — глашатай стихии: Братва, налетай, братва, налетай! Налетай орлом!30![]()

Эта весьма и весьма положительная самооценка (ветер = обновление) примыкает к образам утопических революционных поэм: в «Ладомире» новое царство любви омывают, хором воспевая Люблю весь мир я, величайшие реки мира и даже говорится о речном кумире.31![]()

Совершенно иной смысл метафора моря в «Ночном обыске» приобретает после расстрела белого зверя. Отныне это не беспечная, но целеустремлённая деятельность, а неутолимая жажда сокрушать всё и вся:

Выше мы говорили о совпадении воззрений Хлебникова с ветхозаветной метафорикой вины, но здесь эти отсылки ещё более очевидны, особенно если принять во внимание религиозные мотивы поэмы, которые будут рассмотрены чуть позже. Вода как символ опасности и кары свыше особенно часто упоминается в Псалмах и Книге пророка Исайи; в обмирщённом виде она может обозначать и врага во плоти.34![]()

Таким образом, метафора моря придаёт революционным событиям дополнительное измерение. Она переводит отношения между служанкой и госпожой в «Ночи перед Советами» из межличностного контекста в общежитийный: потомкам уготована кара не за свои проступки, а на основании приговора всему роду. Даже хлебниковский пророк Зангези не в состоянии придать потопу высокий смысл очищения. Когда верующие взывают к нему за разъяснением относительно того, почему шкуру стран съедает моль гражданской войны, он отговаривается всемогуществом Перуна, славянского бога грома:

Разнообразие метафор моря в творчестве Хлебникова препятствует выявлению чёткого образного ряда. Уподобление это глубоко амбивалентно, поскольку охватывает как первозданную тягу народа к творчеству, так и его склонность к безудержному разрушению (грабёж и убийства в «Ночном обыске»).

Полученные выше сведения позволяют говорить о воде в её различных видах (волна, море, слёзы) как об универсальном символе в хлебниковской модели мира. Элемент мифического единства (см., например, пространное стихотворение «Море»36![]()

Язык — в данном случае слово ‘море’ — у Хлебникова обеспечивает умозрительное уравнивание, стирание особенностей изображаемого; Кассирер такой приём полагал архетипическим для мышления мифами.37![]()

![]()

![]()

Амбивалентность метафоры моря указывает на то, что Хлебников русскую революцию понимал как непредумышленное, подобно пугачёвскому бунту, восстание народа. Научно обоснованные (Энгельсом в его учении о переходе количества в качество, например) теории о неизбежности революционных подъёмов при определённых экономических и политических условиях поэта нимало не впечатляли. По Хлебникову, революция — предзаданное событие со всеми его положительными и отрицательными последствиями, каким ему и дóлжно быть в мировоззрении, где качели истории подобны маятнику часов с вечным заводом.

Следующий (по порядку, но не по важности) тематический пласт поэмы «Ночной обыск» — морально-религиозная проблематика. Оправдывающая насилие речёвка матросов За народное благо с непостижимой быстротой теряет убедительность. Братва бахвалится полным отсутствием желания поразмыслить над содеянным — а ведь именно это возвышает человека до уровня нравственного существа. Революционный символ веры „Всё благо, что на благо народа” сложности обстоятельств обыска не соответствует; до матросов это, наконец, доходит; повествование встаёт на рельсы этики.

Чтобы наглядно показать нежелание революционеров переосмыслить свои поступки, Хлебников обращается к существенно менее, нежели символика моря, архаичному иносказанию: зеркалу.

Прослеживая этот мотив в сказках и мифах вплоть до Нарцисса, кончим всё той же водной гладью. Таким образом, поэтическая образность Хлебникова отнюдь не стремится к вычурности, поэт сознательно берёт на вооружение классические, даже архаичные, топосы.

Итак, подвыпивший вожак братвы вдруг разбивает зеркало. Поясняет он свой поступок в духе пословицы „Неча на зеркало пенять, коли рожа крива”:

Но вот пронзительный взгляд Спасителя с иконы приобретает гипнотическую власть над сознанием убийцы; в нём просыпается православие предков. О неспособности Старшого освободиться от без малого тысячелетнего христианства на Руси свидетельствует, как верно показал Р.Ф. Кук,42![]()

Таким образом, святой убийца революции столь же не способен отринуть христианскую этику, как и Раскольников Достоевского, который счёл себя вправе взяться за топор во имя блага человечества. Хлебников поставил тот же моральный вопрос, но уже перед „Россией, кровью умытой” и повторил вывод своего предшественника: умозрительное благо народа — цель, не оправдывающая средств её достижения. Неспроста уверовавший вожак братвы требует от Бога прямо-таки ветхозаветной кары: Но я хочу, чтоб он убил меня.44![]()

Этим Старшой обнаруживает чувство вины, которого у него, согласно этике классовой борьбы, не должно быть (он застрелил не просто белого, а вооружённого зверя), и этим подтверждает посыл Хлебникова о том, что у подавляющего большинства насельников Земли не хватает сил и способностей вывернуться из-под колеса судьбы, жить только по своему разумению.

Революционные поэмы Хлебникова — яркий пример его мифологизированного воззрения на мир: отдельно взятое событие он раскрывает, усредняет и помещает в копилку вечных взлетов и падений, неподвластных человеку. Лишь немногим избранникам — Ленину («Ночь в окопе») или Старшому («Ночной обыск») дано вполне осознать человеческое бессилие; подавляющее большинство — марионетки, сами того не подозревая. Поэтому-то братва и не понимает страха своего вожака перед могуществом зеркала — один даже просит не разбивать, пока он не побреется...

Заложенная в «Ночном обыске» идея всеединства, разумеется, тоже мифогенна. Случайный прохожий оказывается если не вороной (ротозеем), то уж точно семейства врановых:

Лишь поразительная преемственность хлебниковской символики позволяет расшифровать это ретроспективное изображение сцены казни. Образ убитой птицы содержит прикровенную отсылку к драме Хлебникова «Мирсконца»:

Старшой слишком поздно осознаёт, что пролитием чужой крови он убил что-то и в себе. Стрельба в человека, как и в птицу, представляет собой нарушение идеи всеединства живых существ, заимствованной Хлебниковым из буддизма или у В. Соловьёва. Лишь косвенно высказанная в поэме, она — антитеза матросской максиме за народное благо и, как высшая этическая норма, превосходит все обусловленные временем нормы морали.

Отсюда вывод: стремление вожака братвы к наказанию символизирует достижение более высокого, вневременнóго уровня нравственности, независимого от исторической обстановки (вооружённой борьбы во имя народа, в данном случае).

В переосмыслении Хлебниковым революции и гражданской войны видим ту же психологическую подоплёку, что и в отношении Я и городской цивилизации. Окружающая действительность, воспринимаемая как невыносимая (Дм. Петровский: „Его угнетала революция, как она выявлялась тогда”47![]()

Следующая глава, завершающая предыдущие размышления, посвящена обширной области научной деятельности Будетлянина (понятие научности здесь соответствует хлебниковскому) — его историческим исследованиям.

У избранного направления два посыла. Во-первых, исторические изыскания Хлебникова — сердцевина его “академизма”, охватывающего и другие дисциплины — математику, например. Считаю правомерным рассматривать эти насыщенные сведениями произведения как попытку свести в одну парадигму поэзию, науку и миф. Во-вторых, эта область творчества Хлебникова тесно связана с выводами, полученными в главе 6.3, и, таким образом, позволяет ссылаться на упомянутые выше поэтические произведения.

«Битвы 1915–1917: Новое учение о войне» (1915) и «Время мера мира» (1916) относятся к петербургскому периоду, на «Доски судьбы» (1922) существенно повлияли революция и гражданская война. Все эти работы — возможно, из-за непривычного стиля изложения, напоминающего математические трактаты, — остаются вне поля зрения исследователей, хотя необходимость совместного изучения поэтических и теоретических текстов Хлебникова неоднократно подчёркивалась и недавно методологически обоснована Х. Бараном.48![]()

Немалая сложность их объясняется, во-первых, трудностью фундаментального для просвещённого сознания эпистемологического различения воображения и реальности, во-вторых, изложением на единственном в своём роде языке (числопись).

Сколь бы малыми со времён Просвещения (становление эстетики как самостоятельного предмета изучения относят именно к тому времени) ни были подвижки в осмыслении отличия поэтической модели мира от научной, Хлебников такового не допускал вообще.

Он и уверовал в научность своего подхода (предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчёта49![]()

Мы постараемся на примерах показать стремление Хлебникова-историософа опереться на свой поэтический идиолект для доказательства эпистемологического примата литературы за пределами единства искусства и жизни; а это и есть возрождение мифа как науки. Исторические трактаты Хлебникова следует понимать как радикальное следствие его поэтики, которая своим типично мифологическим синкретизмом размывает границы между субъектом и объектом, текстом и миром.

С этой точки зрения метафора “мир–книга”, известная издавна50![]()

![]()

Числопись основополагающих положений хлебниковских трактатов по философии истории — свидетельство движения (с оглядкой, среди прочих, на Протагора и Лейбница54![]()

Те же высказывания находим поэтических текстах (мы прочтём слова, как числа56![]()

![]()

![]()

Таким образом, в творческом сознании Хлебникова математическая абстракция остаётся верной не только его мифопоэтической направленности — он считал её наиболее действенным средством внедрения истины мифа в сознание современного человека. Если во времена ивановских “посиделок” его критика языка стремилась не столько открыть новые возможности, сколько пустить в дело архаичные его пласты, то ныне сам Хлебников в «Отрывке из Досок судьбы» (1922) признаёт эту направленность своих историко-философских усилий:

Таким образом, в научных изысканиях Хлебников преуспел опять-таки благодаря словообразованию, поставленному на службу мифу. Отсылка к распространённому в русских сказках и мифах топосу затонувшего города Китеж-града ещё раз показывает настойчивое желание поэта заново открыть и передать науке квазирелигиозные тайны, погребенные под ложным рационализмом XIX века. Сознательно “подделывая под старину” свои сочинения, он несколько раз называет их клинописью.60![]()

Стремление Хлебникова к формализации языка в историософских работах не касается теоретического посыла его поэтических произведений — стремления познать мир не посредством языковой системы, а помимо неё. Это полностью соответствует мысли Малларме о том, что только освобождение языка от его предметности станет шагом к преображению бытия.

Подобно практике изгнания или заклинания именем, присущей временам праязыка и первобытного сознания, Хлебников верит в “изгнание через знание”, которое (см. приведённый отрывок) позволяет учёному претворять плоды своих раздумий в жизнь, не вставая с письменного стола. Эта вера в грядущее всемогущество человеческой мысли проистекает из неразделения Хлебниковым духа и материи, о чём свидетельствует запись 1912 года: ‹...› мысли обладают весом нисколько не меньше явным, чем у вещей.63![]()

Заметим, что высказывание Хлебникова отчасти соответствует положению дел в естественных науках ХХ века, особенно в физике. Неслучайно Хлебников приоткрыл завесу своей мысли Лобачевскому, который доказал, что трёхмерное пространство Евклида — грубое приближение к истине. Естествоиспытатель Хлебников радовался революционным открытиям современников, которые, по его мнению, доказывали правоту древних воззрений. И как тут не возликовать: в 1900 году квантовая теория Планка с её релятивизацией понятия материи до основания потрясла основы ньютоновского мировоззрения!64![]()

Как и следовало ожидать, для Хлебникова учёный — не просто хранитель знания. Стремясь установить новое “законодательство”, раскрывая тайны судьбы и природы, труженик науки неизбежно становится бунтарём и нарушителем табу. Подобно Прометею, первооткрыватель подвергает себя величайшим опасностям — ненависти богов или слепому року. Предполагая уготованные ему тернии, Хлебников порой задавался тревожным вопросом о возмездии за разгадку тайн бытия. Если распространить хлебниковское судьба, этот „атеистический синоним Бога” (Ф. Степун), на метафизически неопределённое понятие общества, все признаки “похищения огня” налицо. Заурядное с конца XVIII века обмирщение идеи Спасителя через самопровозглашение мессией гения мысли ставит его духовную и социальную инаковость на место прежней метафизической узаконенности. Хлебниковский пророк Зангези, следуя “ницшеанцу” Заратустре, внушает своей пастве:

Как учёный — преимущественно историк, — Хлебников осознавал себя преемником упразднённых жреческих каст, духовным вождём XX века. Поэт не без удовольствия принимает позу сверхчеловека и богоборца в эссе «Разговор. Взирающий на государства В. Хлебников» (1917):

Однако не следует забывать, что мифическое обращение в первооткрывателя и учителя человечества, произошедшее с поэтическим Я Хлебникова в Древнем Египте, оказалось отчасти правдой: Ка стал моим руководителем. Под его руководством я постепенно стал начальником земного шара.68![]()

Движущей силой его изысканий оказываются не гностические умствования и не воля к власти, а нравственные потрясения мировой и гражданской войн, превратившие некогда наивного приверженца славянского радикализма в пацифиста. Отказываясь счесть вопиющий произвол тех лет отражением всеобщего исторического хаоса, Хлебников упорно продолжал искать точку опоры. Задолго до травмы гражданской войной и братоубийством, очевидной в упомянутых выше революционных поэмах, в 1916 году возникла идея поиска “волшебного слова” — аллегории, которой можно “запретить” нежелательное событие, — избавить человечество от бича войны, например:

Иногда в его позднем творчестве предчувствие тщетности отодвигает такого рода устремления на задворки поисков смысла и, следовательно, узаконивания происходящего. На закате жизни Хлебников откроет свою мечту: Я хотел найти оправдание смертям.70![]()

Убеждённый в бессилии отдельно взятого человека перед движущими силами истории, Хлебников всё-таки отверг утопическую модель Маркса — точно так же, как отверг бы её наиболее доказательное отрицание — з„лонамеренный аподиктицизм” (Томас Манн) Шпенглера в «Закате Европы», попадись ему эта книга.71![]()

Подобная марксову „ходу истории” утопия просматривается у Хлебникова лишь вследствие нарушения естественного исторического развития посредством познания и применения на практике законов такового, то есть своего рода “постистории”. Само истолкование исторических взаимосвязей обладает у Хлебникова очевидной мифогенностью, выраженной единым посылом всех его рассуждений: микрокосм и макрокосм, душа и мир тождественны.72![]()

Экзистенциально переживаемая Хлебниковым ничтожность человека, таким образом, преображается осознанием того, что каждое мыслящее существо есть крошечный теневой след вселенских связей. Дабы выяснить условия возникновения и очертить этот след, Хлебников взаимоувязывает все явления мироздания. Он приводит доказательства изначальной конгруэнтности микрокосма и макрокосма в форме якобы немногих постоянных числовых отношений, фундаментальных истин вселенной, к которым восходят все проявления жизни. Псевдологика такого мышления определена мифологами как антропологическая константа мифического сознания. В.Н. Топоров пишет:

Так, используя одну из магических ключевых величин своей “циферософии”, верочисло 365, Хлебников выясняет отношение площади поверхности кровяного шарика (эритроцита) к площади поверхности планеты Земля. Итогом вычисления оказывается целое число.74![]()

![]()

Основополагание соответствия микро- и макрокосма в мировоззрении Хлебникова подтверждается тем, что он обращается к нему и в своей философии языка — ещё одно свидетельство взаимопроникновения поэтики и науки:

Хлебников предельно разносторонний философ жизнестроения, но имеет смысл допытаться последствий именно этого делового предложения. То, что здесь (1914) заявлено — “переоценка ценностей”, звёздные нравы, — следует понимать как проект воспитания (!) человека-мифомыслителя, четыре года спустя (статья в армейской газете Южного фронта «Красный воин» от 28 ноября 1918 года) изложенный следующим образом:

На объективную ограниченность мировоззрения Хлебникова мы уже намекали, но подобные мысли, высказанные в политической среде, свидетельствуют об опасностях, угрожающих Просвещению как таковому: неомифологические умопостроения становятся руководством к действию.79![]()

С. Мирский показал, сколь многим понимание Хлебниковым времени обязано восточной мысли.82![]()

Итак, неевклидова геометрия подготовила учёный мир к пониманию обусловленности его трёхмерного видения, а открытия экспериментальной физики на переломе веков привели к пересмотру научной парадигмы.83![]()

![]()

Хлебников стремился возвысить исторические изыскания до уровня пространственно-временных. Свидетельство тому — подробное письмо М. Матюшину от декабря 1914 года, где поэт ссылается на книгу Пуанкаре.85![]()

![]()

Если Минковский заявил в 1908 году, что только „своего рода союз времени и пространства сохранит независимую реальность”,87![]()

![]()

Это утверждение лишь отчасти выдерживает проверку. Хотя поэт упоминает имена едва ли не всех выдающихся физиков той поры, даже профан заметит, что тесные обстоятельства его жизни допускали разве что поверхностное знакомство с их открытиями,89![]()

![]()

Даже без привлечения Ка один лишь этот знаменательный год доказывает мышление мифами: магическая четверица — архетипический символ целостности91![]()

Приведённое выше истолкование четверичности как знака целостности показано К.Г. Юнгом на примере преобладания в изящной словесности четверостиший и четырёхстопия:92![]()

С той же беспечностью, с которой Хлебников отдаёт себя на попечение то Ка, то учёному 2222 года, этот времянин в своих трудах по историософии недоумевает, почему научное сообщество медлит с исследованием феномена времени.94![]()

Хлебников связывает опыт преодоления трёхмерности со смертью:

В других текстах представлениям о научной истине навязывается “теория относительности знания”:96![]()

Расширение семантического спектра приводит к тому, что понятие времени как четвёртого измерения выносится за рамки объективности как таковой: поэт наделяет время способностью уравнивать всё и вся. В его поздних работах оно самодержавно правит событиями, отменяя представления о Боге как устаревшие. Одновременно, благодаря своей трансцендентности, время мифологизируется. На излёте жизни Хлебников заявил:

Анализ подхода Хлебникова к времени — понятию, пожалуй, более других ремифологизированному современной физикой — помогает уяснить взаимоотношение мифа и науки. Это связано не столько с относительной расплывчатостью мифа — который тоже признаёт слияние пространства и времени в измерение, выходящее за рамки чувственного восприятия (вспоминаем “хронотоп”99![]()

![]()

![]()

Предложенное в этой главе (и не выдаваемое за истину) тождество главнейших поэтических и научных понятий в творчестве Хлебникова будет обосновано ниже.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||