Райнер Гольдт

Язык и миф у В. Хлебникова

Продолжение. Предыдущие главы:

От переводчика

6. Миф как элемент содержания

6.1. Миф и структура личности

емы бренности, смерти и возрождения, рассмотренные (применительно к истории как явлению, предположительно соответствующему действительности) в предыдущей главе, показали, насколько мифические представления Хлебникова важны как для него самого, так и в надличностном плане. Ниже будет показано, чем это предопределено.

Для понимания творческого Я Хлебникова необходимо, прежде всего, помнить об особенностях самоощущения художника в начале ХХ в. (см. главу 2.3.2.).

6.1.1. Одиночество как призвание: между провидчеством и насмешкой

Разумеется, опрометчиво на основании приведённых выше данных и нескольких, довольно случайных, упоминаний Ницше Хлебниковым делать вывод о влиянии на него воззрений немецкого философа.

Хлебников почти наверняка придерживался столь же свойственного, сколь и чуждого1 его современникам — неоромантическому, главным образом — понимания Ницше как провозвестника свободы творчества и критика культуры. Разумеется, заёмное ницшеанство — одно из побуждений хлебниковской позы декадентствующего метафизика (эпигона, вернее сказать): он, например, называет поэта жрецом истины2

его современникам — неоромантическому, главным образом — понимания Ницше как провозвестника свободы творчества и критика культуры. Разумеется, заёмное ницшеанство — одно из побуждений хлебниковской позы декадентствующего метафизика (эпигона, вернее сказать): он, например, называет поэта жрецом истины2 или, в порыве поэтического самовозвеличивания, приравнивает себя к Ганнибалу, Копернику, Пугачёву, Разину и Ломоносову:

или, в порыве поэтического самовозвеличивания, приравнивает себя к Ганнибалу, Копернику, Пугачёву, Разину и Ломоносову:

На острове вы. Зовётся он Хлебников.

Среди разъярённых учебников

Стоит как остров Хлебников.

Остров высокого звёздного духа,

Только на поприще острова сухо —

Он омывается морем ничтожества.3

Поэт как вместилище духа, омываемое морем бездари, — образ, попахивающий приверженностью Хлебникова символизму.

Некоторые стихи Пушкина или Лермонтова („Нет, я не Байрон, я другой, / Ещё неведомый избранник...”4 ) приходят на ум при чтении раннего Хлебникова — упивающегося восторгом одиночества избранника, которому рукоплескал Ницше:

) приходят на ум при чтении раннего Хлебникова — упивающегося восторгом одиночества избранника, которому рукоплескал Ницше:

Изобретатели новых ценностей всегда жили вдали от рынка и славы ‹...› Беги, друг мой, в своё одиночество...

5

В подаче Хлебникова: Ты, одиночество, спутник мысли. Нужно избегать людей6 или: О, духи великие, я вас приветствую / ‹...› / А вам я, кажется, сродни / И мы на свете ведь одни7

или: О, духи великие, я вас приветствую / ‹...› / А вам я, кажется, сродни / И мы на свете ведь одни7 — строки, которые вполне могли бы выйти из-под пера Байрона.

— строки, которые вполне могли бы выйти из-под пера Байрона.

У раннего Хлебникова заметно крайне однообразное изображение личностей, нимало не страдающих от одиночества; напротив, они подпитываются своей самодостаточностью. Заметим, что это преимущественно исторические или мифические фигуры, лишённые подлинной самобытности, как, например, Раб (вымышленный персонаж) | равнодушный и скучающий среди людей охотник8 Николай | охотник Уса-гали | безымянный татарин, чьё кредо состоит из одной фразы: Плюю на весь мир.9

Николай | охотник Уса-гали | безымянный татарин, чьё кредо состоит из одной фразы: Плюю на весь мир.9 Нелюдимость одного из хлебниковских мизантропов напоминает аутизм: Он не был с людьми. Он походил на усадьбу, забором отгороженную от дороги, забором повёрнутую к просёлку.10

Нелюдимость одного из хлебниковских мизантропов напоминает аутизм: Он не был с людьми. Он походил на усадьбу, забором отгороженную от дороги, забором повёрнутую к просёлку.10 Зачастую двигавой произведения оказывается опробованный ещё романтиками образ вершины, т.е. безоговорочного превосходства над окружающими. При этом Хлебников отчасти разрушает общепринятые уподобления, подспудно противодействуя расхожей образности: поэт воображает себя не орлом, властелином небес, а стервятником: Летел я сумрачный, как коршун / Воззрением старческим глядя на вид земных шумих.11

Зачастую двигавой произведения оказывается опробованный ещё романтиками образ вершины, т.е. безоговорочного превосходства над окружающими. При этом Хлебников отчасти разрушает общепринятые уподобления, подспудно противодействуя расхожей образности: поэт воображает себя не орлом, властелином небес, а стервятником: Летел я сумрачный, как коршун / Воззрением старческим глядя на вид земных шумих.11

Этот сниженный образ из стихотворения «Конь Пржевальского» (ок. 1909–1911) обладает широким спектром потаенных смысловых отсылок.

Устремлённое выспрь лирическое Я — обратите внимание на архаичность прилагательного в стихе И в этот миг к пределам горшим — осознаёт изгойство, на которое оно обречено (белый ворон) ради достижения своей цели стать звонками вестником добра.12

Сумрачный порыв к свету достигает наивысшей точки в неоднозначном образе коршуна заключительных строк: в египетской мифологии, знатоком которой был, как известно, Хлебников, птица эта слывёт божеством-покровителем; поэт видит в ней воплощение зла и угрозы13 в написанной приблизительно тогда же поэме «Гибель Атлантиды».

в написанной приблизительно тогда же поэме «Гибель Атлантиды».

Возможно, ещё более занятным, чем такого рода полярность, является использование образа коршуна в заключительной главе «Рождения трагедии» Ницше. В то время как лирическое Я Хлебникова мечтает взлететь в страну из серебра, Ницше разворачивает экстатическое видение искупления нашей „усталой культуры” магией дионисийского начала:

Штормовой ветер подхватывает всё мёртвое, гнилое, сломанное и чахлое, окутывает всё это кружащимся облаком красной пыли и, подобно коршуну, уносит в небо.

14

Раннее произведение Хлебникова «Конь Пржевальского» уже рассеивает заповедный туман позднего символизма своей насмешкой над литературными прописями. Знаменитое стихотворение А. Фета «Шёпот, робкое дыханье...», архетипичное для ономатопеи декаданса (ср. «Чёлн томления» Бальмонта), высмеивается, предвещая более поздние нападки футуристов: “звуковым сопровождением” оказывается не романтический любовный шёпот, а томное мычание дойного стада:

Шёпот, ропот, неги стон

Краска тёмная стыда,

Окна, избы, с трёх сторон

Воют сытые стада.

15

6.1.2. Опыт современного города: отчуждение и саморазрушение Я

При всей их временнóй обусловленности, тематические мотивы острова или захолустной усадьбы позволяют оторванность от внешнего мира признать константой мышления, которая должна иметь причину более вескую, нежели очередное литературное поветрие. И это не перепев „мировой скуки”, введённой в русскую словесность Гончаровым и Достоевским.

Образы глубокого отчуждения определила не только личная установка, но и опыт всего поколения Хлебникова, особенно очевидный на примере этого провинциала из Поволжья: современный город крупного капитала Санкт-Петербург с его белыми каменными сваями, вбитыми в русло, тонкими кружевами железных мостов, город-муравейник16 — влекущий, но негостеприимный мир. И герой Хлебникова Николай заявляет: Между городом и пустыней те же оси, та же разница, какая между чёртом и бесом.17

— влекущий, но негостеприимный мир. И герой Хлебникова Николай заявляет: Между городом и пустыней те же оси, та же разница, какая между чёртом и бесом.17

Это высказывание — сколок личных переживаний Хлебникова. Некоторое представление о них дают его письма к родным. Бросается в глаза совершенно разная оценка Москвы и Петербурга, который поначалу обнадёжил (добрый сквозняк):

Заморожены и мои славянские чувства ‹...›

У меня на душе ещё несколько дел и, кончив с ними, я готов бежать от города на дно моря. В хоре кузнечиков моя нота звучит отдельно, но недостаточно сильно ‹...›.

18

Ровно через месяц он сообщает родным:

Москва — первый город, который победил и завоевал меня.

19

В одной из своих последних поэм, «Прачка» («Горячее поле», ноябрь 1921), Хлебников вновь возвращается к антитезе Москва – Петроград. Здесь он высказывает своё понимание революции как мести Москвы исполненному иноземного духа Петрограду, который когда-то отнял у неё первенство и должен ответить за свою гордыню:

Город заснувший, забывший тревогу,

К нему с головнёй крадётся злоба,

Поджечь высоких замков надменную речь‹...›

Это Москвы рука

Мстила невским царям,

Снимая венец: выручи,

Выручи!20

Уже в «Ночи в окопе» Хлебников предположил, что если слёзы угнетённых пролиты в тебе, о старая Москва,21 — рано или поздно они образуют в далёком море в приливную волну — революцию (см. главу 6.3). Москву, как прообраз видений Хлебникова о городе будущего, следует считать одной из важнейших тем его поздних утопических поэм («Москва будущего»22

— рано или поздно они образуют в далёком море в приливную волну — революцию (см. главу 6.3). Москву, как прообраз видений Хлебникова о городе будущего, следует считать одной из важнейших тем его поздних утопических поэм («Москва будущего»22 ).

).

Это различие обусловлено не столько личными предпочтениями Хлебникова, сколько “духом” двух крупнейших городов России. Санкт-Петербург всегда был самым прозападным городом страны, „окном в Европу”. В этом городе, построенном с нуля всего за несколько лет, промышленность была наиболее развитой, доля иностранцев — самой высокой, архитектура — самой нерусской. Северная столица неизмеримо полнее провинции познала кратковременный капиталистический бум — в основном, на иностранных инвестициях, которые — по крайней мере, на время — притушили в стране глубокие политические разногласия. Ярлык чужеродности прилип к Петербургу ещё со времён пушкинского «Медного всадника». И это не случайно. Предвосхитившие Кафку трагедии Гоголя и Достоевского о чиновнике, жертве всевластной бюрократии («Шинель», «Двойник» и т.п.), или “подпольном всеотрицателе” (Свидригайлов и, отчасти, Раскольников в «Преступлении и наказании») разворачиваются именно в этом городе. Даже в «Анне Карениной» Л.Н. Толстого противопоставление Петербурга и Москвы в общественном плане — немаловажная подробность двигавы романа. Письма Хлебникова к родным отчасти подтверждают гоголевскую оценку “физиономий” этих двух городов тремя поколениями ранее: „Она (Москва. — Р.Г.) ещё до сих пор русская борода, а он (Санкт-Петербург. — Р.Г.) уже аккуратный немец”.23 То, что дало Гоголю повод для карикатуры, в начале XX века уже представляло подлинную угрозу: добровольный “уход в себя” превратился в отчуждение, однородная некогда личность распадалась.

То, что дало Гоголю повод для карикатуры, в начале XX века уже представляло подлинную угрозу: добровольный “уход в себя” превратился в отчуждение, однородная некогда личность распадалась.

Увы, Хлебников не был исключением. Вопрос взаимоотношений Я и окружающей действительности он “снимает с повестки дня” причудливыми уподоблениями, преувеличенность которых, например, в прозаическом отрывке «Юноша-Я — Мир», заставляет подозревать утрату уверенности в себе: Я клетка волоса или ума большого человека, которого имя Россия?24 Высказывание из «Ка» усугубляет это подозрение: Что ещё сказать о мне? ‹...› я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза. Но не довольно о мне?.25

Высказывание из «Ка» усугубляет это подозрение: Что ещё сказать о мне? ‹...› я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза. Но не довольно о мне?.25 В этих строках (1915) одиночество уже не потакает самовозвеличиванию, а погружает в „ледяной эфир” (Ницше), неумолимо разрушающий личность.

В этих строках (1915) одиночество уже не потакает самовозвеличиванию, а погружает в „ледяной эфир” (Ницше), неумолимо разрушающий личность.

Такими образами полны произведения Хлебникова на пике воинственно устремлённого в будущее футуризма (1912–1916). Личный кризис то и дело приобретает вселенский размах: Мы потоком звезд одеты. / Вокруг нас ночная тьма,26 — заявляет поэт в «Сердца прозрачней, чем сосуд» (1912). По Хлебникову, Земля — населённая звезда, затерянная в мире.27

— заявляет поэт в «Сердца прозрачней, чем сосуд» (1912). По Хлебникову, Земля — населённая звезда, затерянная в мире.27

Упадочные высказывания дают повод ставить раннему Хлебникову в укор бегство от действительности в безмятежную обитель, населённую лесными духами и нимфами, где всё и вся священно: собор растений,28 храмовая строгость берёз.29

храмовая строгость берёз.29 Вероятно, замеченная выше цельность персонажей Хлебникова, эдаких полностью лишённых личного начала монолитов, проистекает из всё того же вовлечения седой старины в свои грёзы. Поэт явно примыкает к противникам психологического реализма XIX века и его предтеч: Ницше уже обличил якобы пагубное для западной культуры „засилье характеров и психологической утончённости”30

Вероятно, замеченная выше цельность персонажей Хлебникова, эдаких полностью лишённых личного начала монолитов, проистекает из всё того же вовлечения седой старины в свои грёзы. Поэт явно примыкает к противникам психологического реализма XIX века и его предтеч: Ницше уже обличил якобы пагубное для западной культуры „засилье характеров и психологической утончённости”30 в трагедиях Софокла, и противопоставил таковому „вечный тип” мифа. Именно эта типизация определяет взгляд Хлебникова на человечество: для него каждый человек оказывается не более чем отражением мифического архетипа:

в трагедиях Софокла, и противопоставил таковому „вечный тип” мифа. Именно эта типизация определяет взгляд Хлебникова на человечество: для него каждый человек оказывается не более чем отражением мифического архетипа:

К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и той же белой головы с белыми кудрями ‹...›

И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?31

>6.1.3. Попытки преодоления кризиса идентичности

При наличии несомненных признаков бегства от окружающей действительности, следует отметить, что Хлебников относительно быстро покончил с идиллией девственных райских уголков, хотя и возвращался к ним время от времени на протяжении многих лет, что значительно усложняет периодизацию его творчества.

Попытка Хлебникова противостоять отчуждению как основополагающему опыту современности объясняется, безусловно, не столько страстным стремлением взаимодействовать с общественно значимой стороной столичной жизни, сколько обаянием лихорадочной деловитости петербургского “плавильного котла”. Как и в случае Маяковского, очевиден соблазн приписать Хлебникову безоговорочное неприятие современности. Критика его творчества в Советском Союзе времён сталинского диктата при ближайшем рассмотрении оказывается не более чем навешиванием ярлыков: отношение Хлебникова к цивилизации — отнюдь не односторонний взгляд стороннего наблюдателя:

Я особенно любил Замоскворечье и четыре заводские трубы, точно свечи твёрдой рукой зажжённые здесь, чугунный мост и вороньё на льду. Но над всем золотым куполом господствует выходящий из громадной руки светильник четырёх заводских труб; железная лестница вдоль полых башен ведёт на вершину их; по ней иногда подымается человек — священник, свечой перед лицом из седой заводской копоти. Кто он, это лицо? Друг или враг? ‹...›

Мы пока не знаем, мы только смотрим. Но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом.

32

Даже если неприятие механизированного мира в целом преобладает (см. главу 6.2.), удивительна естественность, с какой промышленная площадка с её дымогарными трубами (свечами), техническим персоналом (священником) и т.п. вбирает сакральные эпитеты природного ландшафта. Интертекстуально это создаёт такие семантические пары, как дымоход : берёза (tertium comparationis: свеча и церковная колокольня соответственно), наглядно показывающие “обожение” в духе мифа, коему наблюдатель подвергает среду своего обитания: созданные человеком или нерукотворные предметы становятся тотемами (см. главу 5.4). Именно под таким углом зрения следует рассматривать решительные подвижки Хлебникова к вовлечению техники в утопические умопостроения на излёте его жизни.

Заметим, что восприятие поэтом даже относительно нетронутой природы юга и центральной России не столь уж внятно, а Р. Дуганов — не развив, к сожалению, своего наблюдения33 — находит излишне “высокоумной” часть петербургской лирики Хлебникова.

— находит излишне “высокоумной” часть петербургской лирики Хлебникова.

Отмежевание от описываемого объекта как неотъемлемой части окружающей действительности — родимое пятно раннего европейского модернизма. Социальный философ Георг Зиммель вскрыл подоплёку этого явления ещё в 1903 году, описав однобокую направленность мышления современного горожанина как

презерватив личной жизни на случай изнасилования большим городом.34

Зиммель считает стержневой проблемой современности борьбу личности за независимость и самобытность от гнёта общества, культуры и техники — короче говоря, „бесповоротной перестройки в деле борьбы с природой, которую первобытный человек был вынужден вести за своё существование”.35

Разумеется, Хлебников осознаёт невозможность целостного взгляда на окружающий мир в XX веке, однако предлагает не самоутверждение любой ценой, проповедуемое в то время некоторыми представителями декаданса (Арцыбашев и ему подобные36 ), а самоотречение и открытость всем влияниям, то есть наибольшее отклонение от личной (и, следовательно, предвзятой) психологической установки:

), а самоотречение и открытость всем влияниям, то есть наибольшее отклонение от личной (и, следовательно, предвзятой) психологической установки:

Говорят, что творцами песен труда могут быть лишь люди (работающие)

у станка. Так ли это? Не есть ли природа песни в (уходе от)

себя, от своей бытовой оси? Песня не есть ли бегство от я? ‹...›

Никогда не знавшие войны тундры Печерского края хранят былины о Владимире и его богатырях, давно забытые на Днепре. Творчество ‹...› (это)

наибольшее отклонение струны мысли от жизненной оси творящего и бегство от себя.37

Такой подход подрывает укоренившееся воззрение, согласно которому личность вполне способна самостоятельно воспринимать окружающее и в одиночку перерабатывать полученные сведения. Хлебников призывает отставить Я в сторонку, дабы иметь возможность не только посмотреть на себя со стороны, но и познать всю совокупность явлений внешнего мира без риска быть унесённым водоворотом событий. Поэт, если он хочет сохранить трезвый взгляд на вещи, должен — особенно в переломные времена — ограничиться ролью стоического наблюдателя. Образцы для подражания налицо: И Данте и Гёте были зрителями смутного времени и смотрели на него со стороны.38

По Хлебникову, бегство от я нужно не для углублённого исследования жизни общества; скорее, это обрядовое самозабвение шамана,39 безоговорочное приятие мифического миропонимания, как того требовал молодой Ницше

безоговорочное приятие мифического миропонимания, как того требовал молодой Ницше

Художник уже отказался от своей субъективности в дионисийском радении: поприще, которое ныне означает для него единство с сердцем мира, — сновидение, которое отражает изначальное противоречие и изначальную боль, наряду с изначальным стремлением выразить себя,

40

а в России — Вячеслав Иванов.

В стихотворении «Мрачное» Хлебников с отчаянной решимостью разграничивает Я “человека среди людей” и Я поэта:

Когда себе я надоем,

Я брошусь в солнце золотое,

Крыло шумящее одем,

Порок смешаю и святое.

Я умер, я умер, и хлынула кровь

По латам широким потоком.

Очнулся я, иначе, вновь

Окинув вас воина оком.41

В этих строках 1913 года Я меланхоличного мыслителя становится воином (Хлебников называл себя воином будущего | воином истины | воином Разума | воином чести | воином времени | воином духа | песни воином | свободы воином), что возможно лишь преодолением состояния, подобного смерти. Я, очнувшись в ином самоопределении, достигает нового, более высокого уровня сознания в мифическом акте инобытия, известного поэту по обряду сибирских шаманов.

На заёмный мифологизм указывает и встречающийся у Хлебникова мотив самопожертвования солнцу; почти наверняка он восходит к особенно близким его сердцу преданиям сибирских орочей.42

Крыло шумящее, которое присваивает себе лирическое Я , напоминает птичий наряд сибирских шаманов и будет рассмотрено ниже, при разборе поэмы «Журавль» (см. главу 6.2.2.).

Наконец, размывание границ добра и зла (Порок смешаю и святое) соответствует их неразделимости в мифе, неоднократно описанной, в частности, К.Г. Юнгом.43 Благодаря взаимозамене этих понятий, образуется широкий спектр семантических и культурных противоположностей вроде верх–вниз, сознательное–бессознательное, культура-субкультура (или „карнавальная культура”), подробно обсуждать которые здесь вряд ли уместно.

Благодаря взаимозамене этих понятий, образуется широкий спектр семантических и культурных противоположностей вроде верх–вниз, сознательное–бессознательное, культура-субкультура (или „карнавальная культура”), подробно обсуждать которые здесь вряд ли уместно.

В этом стихотворении видим намёк на изменение пространственного положения рассказчика, развитое в других произведениях («Гонимый — кем? почём я знаю») в одновременный обзор с нескольких точек зрения (наверняка впервые поэт столкнулся с этим приёмом в кубизме44 ). Иногда неустойчивость такого окоёма приводит к самоустранению наблюдателя, который прямо-таки растворяется в пустом пространстве: Я истекаю степью и именем / ‹...› / Ищут приюта думы в нигде.45

). Иногда неустойчивость такого окоёма приводит к самоустранению наблюдателя, который прямо-таки растворяется в пустом пространстве: Я истекаю степью и именем / ‹...› / Ищут приюта думы в нигде.45

Распад Я, симптом регрессивных тенденций в индивидуальной психологии Фрейда, означает для Хлебникова заключительную фазу его “бегства от себя”: растворение Я в окружающей среде становится “протезом сознания” поэта.

Таким образом, распад Я оказывается одновременно кульминацией и преодолением кризиса личности, запечатленного Хлебниковым в мифе. Мучительная деперсонализация, которую другие поэты того времени переживали как данность, вплоть до психического расстройства,46 превращается в сладострастное самоустранение.

превращается в сладострастное самоустранение.

Думается, такому перевороту в сознании весьма способствовало доходящее до восторга благоволение Хлебникова к Уолту Уитмену, чьи стихи, включая три перевода Корнея Чуковского (со значительными цензурными изъятиями) были доступны в России с 1907 года. Признанные достоверными воспоминания Д. Козлова47 и Ольги Самородовой48

и Ольги Самородовой48 свидетельствуют о почитании Хлебниковым американского поэта. Самородова пишет:

свидетельствуют о почитании Хлебниковым американского поэта. Самородова пишет:

Единственная книга, которую он всюду возил с собою, был Уитмен в переводе Чуковского. Отзыв Чуковского о нём, как о русском Уитмене, он, видимо, высоко ценил.

49

Уитмен стирает различие между личностью и окружающей средой посредством саморастворения в мифе; Я переносит себя вовне, достигая этим единения, в противном случае невозможного. По сути, это возвращение к прасознанию, первичные проявления которого, анимизм и тотемизм, направлены на встраивание личности в окружающую среду; решительное отделение Я от внешнего мира произошло значительно позже.50

Сравнение текстов ясно показывает влияние Уитмена на позднего Хлебникова. В обоих случаях самоопреодоление порождает мнимое чувство могущества и единства с окружающей средой, давным-давно утраченные людьми. Уитмен:

Во мне широта расширяется, долгота удлиняется, Азия, Африка, Европа — на востоке, Америка — на западе.

Опоясываю выпуклость земных ветров на знойном экваторе ‹...›.

51

Хлебников («Зангези»):

Я, волосатый реками!

Смотрите, Дунай течёт

У меня по плечам!‹...›

А этот волос длинный,

Беру его пальцами,

Амур, где японка

Молится небу ‹...›

52

В лирической подаче этого воззрения, полагаемого им важнейшим условием истинной поэзии,53 Хлебников стирает границу между косным и живым. В итоге возникают камни людей, со смехом стаканы-глаза и т.п.

Хлебников стирает границу между косным и живым. В итоге возникают камни людей, со смехом стаканы-глаза и т.п.

Сложный сам по себе вопрос о творческом становлении Хлебникова, даже постановка которого возможна лишь в самых общих чертах, относится и к его пониманию общественных потрясений тех лет.

Пожалуй, нигде в Европе вторжение капитализма в преимущественно аграрное общество не происходило столь резко и внезапно, как в России. Уроженец захолустья Российской империи, Хлебников, столкнувшись со столичным Санкт-Петербургом, в своих ранних произведениях выказывает те же признаки отчуждения, что и современные ему экспрессионисты Германии Хайм, ван Ходдис, Вольфенштейн и др. Неприятие чётко заявлено, однако желания выяснить его причины Хлебников не выказывает. Взамен политического противостояния, свойственного не только экспрессионистам, но и футуристу Маяковскому, — выстраивание мифа.

Руководствуясь этим выводом, приступим к рассмотрению хлебниковского мира “высоких технологий”.

6.2. Миф и цивилизация

6.2.1. Техника как метафизическая категория

Нигде расхождение между итальянским и русским футуризмом не проявилось так ясно, как в оценке современной машинерии, возвеличить которую Маринетти стремился всеми доступными ему художественными средствами. Русские футуристы не разделяли этот восторг, их оценка технического прогресса не столь однозначна. Хлебников, как мы видели, не был исключением: с одной стороны, он приветствовал находившуюся тогда в зачаточном состоянии авиацию, с другой — порицал зловещий молот ‹...› бога заводов. Для Хлебникова преодоление земного притяжения и массовое промышленное производство — независимые одно от другого явления.

Сближение время от времени с Городецким, Есениным и Мариенгофом доказывает независимость его эстетических установок от литературных школ, включая футуризм. Кроме того, недоверие к плодам технического прогресса связывает Хлебникова с такими именами, как Блок и Брюсов. Родовое сходство Хлебникова и символистской городской поэзии очевидно в демонизации промышленности и современных технологий. Брюсов, например, изображает одновременно манящий и пугающий (мрачными заводскими окраинами) город:

Ты — чарователь неустанный,

Ты — не слабеющий магнит ‹...›

Ты гнёшь рабов угрюмых спины,

Чтоб, исступленны и легки,

Ротационные машины

Ковали острые клинки.

54

Блок очеловечивает город из тех же соображений:

Город в красные пределы

Мёртвый лик свой обратил,

Серо-каменное тело

Кровью солнца окатил.

Грязно-рыжее пальто,

Развевающийся локон —

Все закатом залито.

55

Хлебников тоже проявил склонность к зоо- и антропоморфизму, описывая змеи поездов или вступая в диалог с городом: О, город — сон, преданье самодержца, / Узнал ты бич Перуна громовержца?56 Однако в самóй постановке вопроса Хлебников на торную колею не сбивается. Он значительно расширяет символику города-великана, осмыслив среду обитания как сверхличностное явление с далеко идущими для жизни духа последствиями.

Однако в самóй постановке вопроса Хлебников на торную колею не сбивается. Он значительно расширяет символику города-великана, осмыслив среду обитания как сверхличностное явление с далеко идущими для жизни духа последствиями.

Эта тяга к опредмечиванию, зачастую сопровождаемая отказом от личной оценки, особенно очевидна в пространном стихотворении без даты с красноречивым названием «Бог XX века»:

Дружбе чужд столетий пьяниц,

Здесь возник быстёр и резв

Бог заводов-самозванец.

Ночью молнию урочно

Ты пролил на города,

Тебе молятся заочно

Стада. ‹...›

57

Пришёл чуждый благонравию прошлых веков “религиозного запоя” (столетий пьяниц) — какими Хлебников выставляет времена ложной веры христиан в милосердного Бога — железный демон, властелин людского стада.

Демонизация техники и цивилизации — явление не только русской литературы начала XX века. Франкоязычный Верхарн (позже посетивший Санкт-Петербург и Москву) известен подобными воззрениями; почти одновременно с хлебниковским «Богом XX века» в Берлине молодой Георг Хайм прогремел своим «Богом города». У Хайма цивилизация тоже обретает метафизические черты и, как вездесущая сила, усредняет всё, чего коснётся (того же мнения держались Блок и Брюсов). Стихи Хайма доказывают близость Хлебникова к немецкому экспрессионизму, пусть и ограниченную тематикой:

Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,

Die großen Städte knieen um ihn her.

Der Kirchenglocken ungeheure Zahl

Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.

Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik

Der Millionen durch die Straßen laut.

Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik

Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut.

58

Особенности личного восприятия обусловливают ещё одно различие между Хлебниковым и городской поэзией символистов. Внешнее проявление этого различия — иная точка зрения.

Оторванный от реальности символист-наблюдатель, который безучастно бродит по улицам, собирая впечатления и пытаясь их истолковать (брюсовское „Ты гнёшь рабов” применимо лишь к немногочисленному тогда промышленному пролетариату), — внучатый племянник романтических странников Жуковского, родоначальника этого мотива в русской литературе.

У Хлебникова же всякую возможность поразмыслить зачастую прерывает шквал новых впечатлений. Между блоковским бродягой из «В кабаках, в переулках», который отправился на поиски сущности чуждого ему города и, в конечном итоге, сохранил себя как независимую личность, и стихотворением Хлебникова «Завод» (1921) налицо и литературно-исторический, и когнитивный разрывы. У Блока последовательность высказываний „я искал” → „я спросил” → „я остался”59 раскрывает целостное самоопределение, способное противостоять внешнему миру и отступить невредимым. Хлебников не знает блоковского заката, окутывающего город мистическим светом; пристрастия его лирического Я как были, так и остаются неопределёнными. Синтаксис разорван и напрочь лишён ослепительной образности, благодаря которой Блок мог уловить таинственное очарование даже в отталкивающем.

раскрывает целостное самоопределение, способное противостоять внешнему миру и отступить невредимым. Хлебников не знает блоковского заката, окутывающего город мистическим светом; пристрастия его лирического Я как были, так и остаются неопределёнными. Синтаксис разорван и напрочь лишён ослепительной образности, благодаря которой Блок мог уловить таинственное очарование даже в отталкивающем.

Хлебниковский рваный звук и перебои ритма наводят на мысль о сознательном противостоянии однообразному гулу машин и грохоту механизмов:

Завод: ухвата челюсти, громадные, тяжёлые

Проносят медь, железо, олово,

Огня — ночного властительница — вой;

Клещи от пламени малиновые ‹...›

60

Тёмный вокализм гласных (почти исключительно о и а) ещё больше нагнетает ощущение насилия и угрозы.

Подводя итог, можно сказать, что Хлебников с необыкновенной чуткостью уловил изъяны городской культуры конца XIX века: усреднение личности и утрату духовных ценностей с бездумной подменой их слепой верой в науку или идеологию. Чувство ответственности, с каким поэт предупреждает о психологических последствиях научно-технической революции и опасности превращения технологии в орудие порабощения, тем более достойно признания, что только после Второй мировой войны Хоркхаймер и Адорно дали философский анализ этих явлений в своей «Диалектике Просвещения».

Утопические проекты, разработанные — главным образом, на излёте жизни — Хлебниковым в качестве альтернативы, уже рассмотрены рядом исследователей.61 Заметим, что даже после революции он наделял технику метафизически неподвластной человеку первобытной силой, ворвавшейся в жизнь города. Хлебников добился одного из наиболее совершенных художественных воплощений этого “антимифа” в апокалиптическом видении «Журавль».

Заметим, что даже после революции он наделял технику метафизически неподвластной человеку первобытной силой, ворвавшейся в жизнь города. Хлебников добился одного из наиболее совершенных художественных воплощений этого “антимифа” в апокалиптическом видении «Журавль».

6.2.2. Техника как антимиф: поэма «Журавль»

Поэма «Журавль», написанная в 1909 году и посвящённая Василию Каменскому, — одно из самых ранних выступлений Хлебникова в печати. Она была издана — правда, в сокращении — в 1910 году в футуристическом сборнике «Садок судей».

62

Пространство современного Санкт-Петербурга Хлебников заполняет леденящей жутью: машинерия обретает собственную жизнь. Неведомая сила вдохнула жизнь в заводские трубы, железнодорожные пути и опоры мостов. Эти плоды высокоразвитой технологии исполняют воистину пляску святого Витта перед глазами удручённого наблюдателя, образуя в итоге исполинское подобие журавля.

Само это слово подразумевает семантическую полифонию поэмы. С одной стороны, журавль — существо с разнообразными мифическими значениями,63 с другой — Хлебников сознательно использует двойственность этой русской лексемы (птица | устройство для подъёма грузов), чтобы обозначить химеру одним словом. В поэтике Хлебникова журавль — не произвольный языковой знак, а выражение внутренней сути поименования в архаичном смысле. Нагромождение металла мало-помалу обретает законченный вид: мост становится хребтом, извилистые железнодорожные пути — ногами и т.д. Апофеоз триллера — восстание мертвецов из могил во имя содружества с неподвластными живым людям предметами: Свершился переворот. Жизнь уступила власть / Союзу трупа и вещи.64

с другой — Хлебников сознательно использует двойственность этой русской лексемы (птица | устройство для подъёма грузов), чтобы обозначить химеру одним словом. В поэтике Хлебникова журавль — не произвольный языковой знак, а выражение внутренней сути поименования в архаичном смысле. Нагромождение металла мало-помалу обретает законченный вид: мост становится хребтом, извилистые железнодорожные пути — ногами и т.д. Апофеоз триллера — восстание мертвецов из могил во имя содружества с неподвластными живым людям предметами: Свершился переворот. Жизнь уступила власть / Союзу трупа и вещи.64

Журавль подчиняет себе горожан, они поклоняются ему как богу и приносят в жертву новоявленному Молоху своё будущее — детей. Никто и не помышляет о восстании: управители пресекают возможные беспорядки, пророки и учителя твердят о покорности судьбе, и конца этой жути не видно. Вдруг, на пике своего могущества, журавль взмывает в небо и улетает. Его правление заканчивается столь же внезапно, как и началось: Но однажды он поднялся и улетел в даль. / Больше его не видали — скупые строки финала.

Из сказанного ясно, что истолкование бунта вещей в «Журавле» как „пробуждения к радостям жизни после влечения к смерти, воспеваемого символистами и декадентами”65 вряд ли состоятельна.

вряд ли состоятельна.

Разумеется, этот ходовой футуристский топос неоднократно использовал Маяковский: „И вдруг все вещи кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имён”.66 Хлебников же трактует восстание вещей как их главенство над людьми, противостоя, тем самым, залихватскому техницизму итальянского футуризма. Вещи обретают власть над их владельцами с фатальной неизбежностью исполнения древних пророчеств. Используя язык, изобилующий архаичными оборотами, поэт выворачивает наизнанку иудео-христианскую веру в человека- венец творения:

Хлебников же трактует восстание вещей как их главенство над людьми, противостоя, тем самым, залихватскому техницизму итальянского футуризма. Вещи обретают власть над их владельцами с фатальной неизбежностью исполнения древних пророчеств. Используя язык, изобилующий архаичными оборотами, поэт выворачивает наизнанку иудео-христианскую веру в человека- венец творения:

Вещи выполняли какой-то давнишний замысел,

Следуя старинным предначертаниям.

Они торопились, как заговорщики,

Возвести на престол — кто изнемог в скитаниях,

Кто обещал:

„Я лалы городов вам дам и сёл,

Лишь выполните, что я вам возвещал”.

67

Хлебников, начиная с двусмысленного заглавия поэмы, последовательно придерживается антитезы природа – техника даже в образном ряду, объединяя технические достопримечательности тогдашней столицы в одушевлённое существо, все части коего рукотворны: речной мост стал позвоночником, рельсы — костями и т.д. Единство живого и косного очевидно и в метафорических оборотах с несовместимой семантикой (железные и хитроумные чертоги), и в зыбкой границе между зоологией и ботаникой (птица-растение).

Поэт в любой подробности повествования стремится сохранить заложенную ещё в названии двойственность посредством рассмотренного выше приёма поэтической этимологизации. Например, лексемная смычка (отнюдь не пара вследствие аканья в произношении) железо – железá функционально соответствует многозначительному ‘журавлю’:

Из желез

И меди над городом восстал, грозя, костяк,

Перед которым человечество и всё иное лишь пустяк,

Не более одной (из)

желёз.68

Эта выдержка из «Журавля», подчёркивающая бессилие человечества перед лицом накликанных им сил, показывает, что поэма Хлебникова — отнюдь не перепев гётевского „Ученика чародея”. Там дерзкий юнец оживляет метлу по собственной воле, а всего век спустя безликая людская масса — у Хлебникова больше нет места свободно действующей личности — утрачивает право принятия самостоятельных решений и покорна химерам:

О, род людской! Ты был как мякоть,

В которой созрели иные семена!

Чертя подошвой грозной слякоть,

Плывут восстанием на тя иные племена!‹...›

Змее с смертельным поцелуем

Была людская грудь уют.69

Отчаянный крик „Herr, die Not ist groß! / Die ich rief, die Geister, / werd ich nun nicht los” (Гёте) не слышен в Петербурге XX века: больше нет „мастера”, который бы властвовал над предметами обихода.

Однако этим поэма не заканчивается: всемогущество техники оказывается мнимым.

С самого начала поражает пристрастие Хлебникова к сочетанию высокой по тем временам технологии с мелочами живой природы:

Трубы / ‹...› / Летят, / Движением подражая червяка | Жукообразные повозки /‹...› / Птице дают становой хребет или даже Полёты труб были так беспощадно явки / Покрытые точками точно пиявки.

Метафорическую “табель о рангах” человека и техники, таким образом, следует увенчать третьей, неизмеримо сильнейшей компонентой: природой. Ей подчинены и человек, и плоды его созидательных потуг: Дома в стиле ренессанс и рококо — / Только ягель, покрывший болото. Думается, такое предположение справедливо: «Журавль» — одна из ранних поэм Хлебникова, а в них он то и дело изображает упадок высокоразвитых культур — возможно, вследствие болезненно воспринятого поражения России в войне с Японией в 1904–1905 годах («Гибель Атлантиды» и др.).

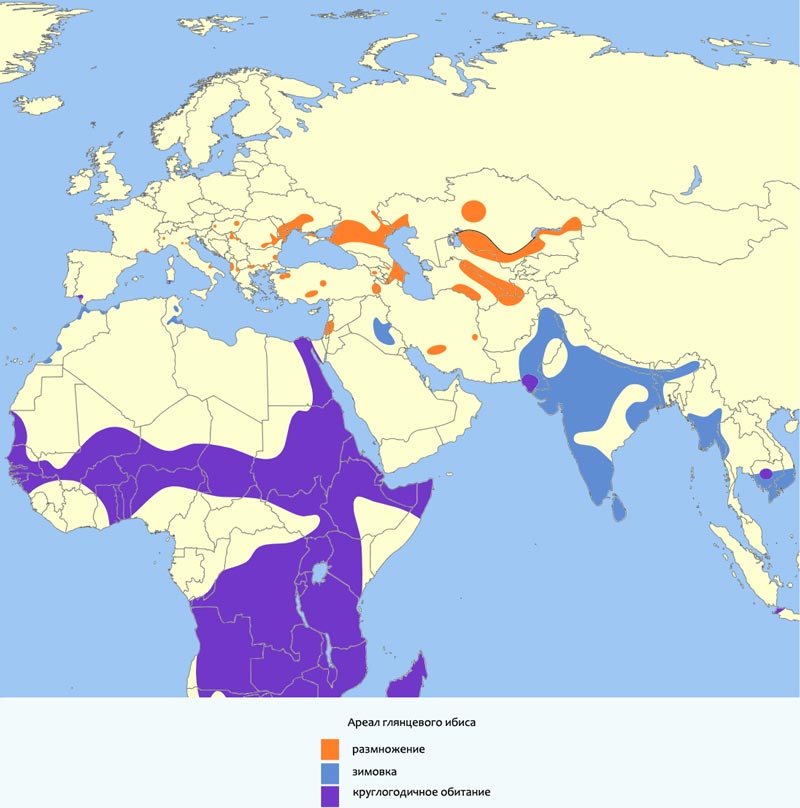

Кроме того, неумолимый закон природы объясняет странноватый финал (монстр улетает на пике всевластия и больше никогда не появляется): перелётной птице журавлю следует покинуть Прибалтику до наступления холодов.70 Соответственно, господство машинерии не будет вечным, с упадком современной цивилизации оно прекратится. В другом месте Хлебников без околичностей утверждает, что двуногий “венец творения” — преходящее в этом мире явление:

Соответственно, господство машинерии не будет вечным, с упадком современной цивилизации оно прекратится. В другом месте Хлебников без околичностей утверждает, что двуногий “венец творения” — преходящее в этом мире явление:

Закон качелей велит

Иметь обувь то широкую, то узкую.

Времени то ночью, то днём,

А владыками земли быть то носорогу, то человеку.71

В «Журавле» Хлебников накидывает на технические достижения человечества покрывало мифа, возводя их, тем самым, в заведомо необъяснимое, но предопределённые древними пророчествами квазиметафизическое явление. Эти умопостроения даются дорогой ценой, ибо тем самым техника ускользает от любого рода критики современной цивилизации. Техника — антимиф в том смысле, что представляет собой высшую, общеобязательную духовную точку отсчёта (И, напрягая дуги жил, / Люди молились журавлю), но при этом ведёт к распаду и уничтожению. Подоплёка впадения в новое варварство (здесь Хлебников рассуждает вполне в духе диалектики Просвещения) — необоснованное преувеличение роли разума, приведшее к роковому восстанию вещей:

О, человек! Какой коварный дух

Тебе шептал, убийца и советчик сразу:

Дух жизни в вещи влей!

Ты расплескал безумно разум,

И вот ты снова данник журавлей.

72

Однако упование на природу, якобы по-прежнему противостающую гордыне человека, обнажает исторически ущербное мировоззрение Хлебникова, в котором давно свершившееся превращение этой самой природы в производительную силу вынесено за скобки.

С другой стороны, именно историчность делает общественно значимую направленность поэмы ощутимой и позволяет уловить социальные условия поэтической мифологизации. Страх целой эпохи перед восстанием вещей даёт о себе знать не только в этом поэме. Такая „ненависть лирического духа к власти вещей”73 (Адорно) отражает их действительную власть над людьми со времён промышленной революции.

(Адорно) отражает их действительную власть над людьми со времён промышленной революции.

Ссылаясь на Рильке, Адорно далее поясняет, что даже „культ вещей” (драматически разыгранный в поэме Хлебникова как поклонение журавлю)

отражает ту же ненависть, что и попытка вовлечь и растворить чужие вещи в субъективно чистом выражении, метафизически приписать им их чуждость; ‹...› в то же время, смешение искусства и религии доказывает реальную силу овеществления.

74

У Хлебникова попытка такого смешения осуществляется посредством включение господства вещи в мифическое мировоззрение, апокалиптический финал которого предопределён.

Потаенное мифотворчество налицо и в чудовищном танце на глазах потрясенных горожан: Он пляшет в небе высоко, / В пляске пьяного сколота. Ф.К. Ингольд предположил, что танец Журавля может быть гротескной репликой пляски сибирских шаманов: их волшебный наряд, особенно у якутов и бурят, имитирует птичье оперение. Обнаружены и более далеко идущие аналогии.75 Мотив экстатического танца, символа дионисийства, довольно часто встречается в стихотворениях Хлебникова («Чёрный царь плясал перед народом...»).

Мотив экстатического танца, символа дионисийства, довольно часто встречается в стихотворениях Хлебникова («Чёрный царь плясал перед народом...»).

И по глубине “любомудрия”, и по самобытности построения «Журавль», несомненно, одно из самых значительных произведений Хлебникова.

6.2.3. Технология как утопия

Едва ли не в то же время, когда Хлебников окончательно покинул Петроград (1916), изъяны урбанизма сходят в его творчестве на нет. Создаётся впечатление, что со сменой места жительства и отъездом на Украину город-Молох утрачивает для поэта какую-либо значимость.

Этому способствовала и упомянутая выше привычка к спасительному бегству в лично творимый миф, позволяющий отказаться от сознательного противостояния внешним угрозам. Хлебников знал за собой эту особенность:

Но всё — и чёрную сомнений ношу

И белой молнии венок —

Я за один лишь призрак брошу

Взлететь в страну из серебра,

Стать звонким вестником добра.76

Только эта „жажда верить” (Достоевский) и утопические константы мышления Хлебникова, тщательно исследованные П. Штоббе,77 делают перемену в оценке техники до некоторой степени понятной. В последние годы жизни Хлебников не только воздерживался от нападок на современное зодчество — напротив, создавал фантастические проекты городов, причём, как будет показано ниже, некоторые его предложения выходят за цивилизационно-индустриальные рамки и становятся явлениями новой духовности. С психологической точки зрения, эти светлые мечты представляли собой последнюю для поэта возможность нащупать почву под ногами. О нравственной силе Хлебникова говорит хотя бы то, что даже работая ночным сторожем, на грани голодной смерти, он был способен создавать утопии райского блаженства будущего Людостана.

делают перемену в оценке техники до некоторой степени понятной. В последние годы жизни Хлебников не только воздерживался от нападок на современное зодчество — напротив, создавал фантастические проекты городов, причём, как будет показано ниже, некоторые его предложения выходят за цивилизационно-индустриальные рамки и становятся явлениями новой духовности. С психологической точки зрения, эти светлые мечты представляли собой последнюю для поэта возможность нащупать почву под ногами. О нравственной силе Хлебникова говорит хотя бы то, что даже работая ночным сторожем, на грани голодной смерти, он был способен создавать утопии райского блаженства будущего Людостана.

Однако ряд произведений той поры с пугающей отчётливостью показывают погружение поэта в аутичный мир воображения, нимало не подвластный внешним потрясениям. Даже в голоде Хлебников видит возможность единения с природой:

Дети, разведчики леса,

Бродят по рощам,

Жарят в костре белых червей,

Заячью капусту, гусениц жирных,

Или больших пауков — они слаще орехов.‹...›

Тихо, прозрачно, уж вечерело,

Лепетом тихим сосна целовалась

С осиной.78

Ничто так ярко не освещает жизненную максиму излёта жизни Хлебникова, как его строка

Разрушить жизни грубый кокон.

Однако, даже одобряя прогресс, он остаётся противником технократии. На что действительно надеется Хлебников, так это на воплощение в жизнь его мифа о будущем, где изобретатели восторжествует над приобретателями. Словотворчество и мировоззрение в очередной раз сливаются воедино:

Это шествуют творяне,

Заменивши Д на Т,

Ладомира соборяне

С Трудомиром на шесте.79

Хлебниковский город будущего можно понять только как место предпочтения того, что принято называть разумом: Здесь камню сказано „долой”, / Когда пришли за властью мысли.80

Хлебников то и дело переносит читателя в райские уголки («Ладомир», «Солнцестан», «Соединённые Станы Азии» и др.) под неизменно безоблачным небом. Здесь покончено с принудительным трудом, умнечество и мозгопашцы имеют равно беспрепятственный доступ к новейшим открытиям и достижениям во всех областях науки и искусства. Разумеется, зодчество этих обителей благоденствия соответствует запросам их насельников:

На площадях, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на чёрном небе.

81

«Ладомир», одна из самых пространных поэм Хлебникова, изданная отдельной брошюрой в Харькове (1920), с особой наглядностью показывает свойственную позднему творчеству поэта смычку политической борьбы и возводимой на мифе утопии.

Революция, понимаемая как необходимый слом обветшалых основ жизни общества, происходит на двух уровнях: метафизическом (освобождение от христианского Бога) и социальном (избавление от самодержавия и капитализма). Оба уровня окончательно сходятся в дважды повторенных стихах Когда сам бог на цепь похож / Холоп богатых, где твой нож?82

Пожалуй, само указание места утопии (заведомый оксюморон) — Ладомир — наиболее полно отражает подход Хлебникова к окружающей действительности: новодел этот в очередной раз доказывает взаимосвязь слово- и мифотворчества.

В своём исследовании ономастики Хлебникова В.П. Григорьев попытался выяснить географическую привязку Ладомира.83 На мой взгляд, хлебниковский приём придания лингвистическому знаку непререкаемости ответит на поставленный вопрос более вразумительно, хотя этимология русского существительного мужского рода ‘лад’ до сих пор не имеет окончательного определения вследствие множества мифологических отсылок:84

На мой взгляд, хлебниковский приём придания лингвистическому знаку непререкаемости ответит на поставленный вопрос более вразумительно, хотя этимология русского существительного мужского рода ‘лад’ до сих пор не имеет окончательного определения вследствие множества мифологических отсылок:84 от (хотя и недоказанной) славянской богини любви Лады до древних “русалий” (вспомним излюбленный Хлебниковым образ русалки) в Беларуси и, особенно, на Украине, по которой Хлебников много путешествовал. Стоит упомянуть, что наверняка известный Хлебникову Макферсон, великий мифотворец XVIII века, использовал поименование Loda для обозначения каменной кладки вокруг святилища.85

от (хотя и недоказанной) славянской богини любви Лады до древних “русалий” (вспомним излюбленный Хлебниковым образ русалки) в Беларуси и, особенно, на Украине, по которой Хлебников много путешествовал. Стоит упомянуть, что наверняка известный Хлебникову Макферсон, великий мифотворец XVIII века, использовал поименование Loda для обозначения каменной кладки вокруг святилища.85

Эти предположения (возможно, далёкие от истины) косвенно подкрепляются текстом «Ладомира», где имена из славянской истории (Разин) и мифологии (Перун) упоминаются в связи с будущим царством света и любви.

Но Хлебникова заставляли мечтать о лучшем мире не только древние топосы. Подобно многим поэтам его поколения, он возлагал большие надежды на изобретённое недавно радио, которому посвятил несколько статей. Этот великий чародей казался ему наилучшим проводником вожделенного единения человечества. В самые “тощие” для себя годы он с непреклонной уверенностью в своём призвании поэта-пророка указывал человечеству путь к благоденствию. В его мифе о будущем судьбы отдельных людей мало что значили. Д. Петровский приводит его высказывание: „Сострадание ‹...› по-моему, ненужная вещь”.86

В то время, когда тысячи людей стали жертвами своих соотечественников в кровавой гражданской войне, а бедствия голода подвергли величайшему испытанию выживаемость населения, Хлебников предрекает смычку современной техники и мифических идей, радио и мирового древа: Радио будущего — главное дерево сознания ‹...› объединит человечество87 или: Радио скуёт непрерывные звенья мировой души и сольёт человечество.88

или: Радио скуёт непрерывные звенья мировой души и сольёт человечество.88

Эйфория эта с нынешней точки зрения — следствие заблуждения. Беспроводная связь и электричество понимались тогда преимущественно в плане духовности, а не техники; с начала века и вплоть до середины 1920-х годов для поэтов они были точно такими же метафорами, как машины в эпоху Просвещения. Об этом свидетельствует, например, обзор новинок тех лет, в котором говорится об „электрической ясности” лирических зимних пейзажей.89 Вообще говоря, оценки этих изобретений до и после их массового применения в промышленности значительно расходятся, так что поэтические построения Хлебникова фантастическими считать не приходится. Решающим для него было осознание того, что благодаря новейшим достижениям техники он станет свидетелем окончательной победы духа над материей, взойдя в новый рай — Ладомир.

Вообще говоря, оценки этих изобретений до и после их массового применения в промышленности значительно расходятся, так что поэтические построения Хлебникова фантастическими считать не приходится. Решающим для него было осознание того, что благодаря новейшим достижениям техники он станет свидетелем окончательной победы духа над материей, взойдя в новый рай — Ладомир.

————————

Примечания 1

1 Односторонность восприятия Ницше современниками особенно видна у Иванова. Толкование Ницше как чистого культурного критика, апологета искусства и создателя (как правило, неверно понимаемого) сверхчеловека было широко тогда распространено; это в полной мере относится и к его соотечественникам (см. Hillebrand 1978: 4 и далее, 10 и далее).

2

2 Хлебников в письме к В. Каменскому от 8.8.1909 г. (

НП: 353).

3 СП

3 СП II: 178.

4

4 Лермонтов

С II: 33.

5

5 Nietzsche

W VI. Abt., 1. Bd.: 62.

6 СП

6 СП IV: 248.

7 СП

7 СП II: 179.

8 СП

8 СП IV: 40.

9 СП

9 СП IV: 41.

10

10 Там же.

11 СП

11 СП II: 113.

12 СП

12 СП II: 112.

13 СП

13 СП I: 99. В качестве того же предвестника краха царской России Хлебников использует метафорику грифа в «Перед войной» (1922;

СП IV: 145;

НП: 308).

14

14 Nietzsche

W III. Abt., 1. Bd.: 128.

15 СП

15 СП II: 122. Явные отголоски «Челна томления» Бальмонта (1894) находим в раннем произведении Хлебникова «Алчак»:

Чёлн о волны бился валок,

Билась вольная волна.

Он был, плача тихо, жалок.

Она грустью полна.

(СП II: 52)

16 СП

16 СП IV: 44.

17 СП

17 СП IV: 45.

18

18 Письмо к Е.Н. Хлебниковой от 28 ноября 1908 г. (

СП V: 284).

19

19 Письмо к Е.Н. Хлебниковой от 28 декабря 1908 г. (

СП V: 285).

20 СП

20 СП III: 245.

21 СП

21 СП I: 181.

22 СП

22 СП III: 246 и далее.

23

23 Гоголь

СС VI: 188. Мотив отчуждения от Петербурга был настолько повторяющимся в русской литературе со времён «Медного всадника» Пушкина, что Шпенглер писал об этом городе в 1922 году: „Alles was rings umher entstand, ist von dem echten Russentum seitdem als Gift und Lüge empfunden worden ‹...› Moskau ist heilig, Petersburg ist der Satan” (Spengler

UdA: 790).

24 СП

24 СП IV: 45.

25 СП

25 СП IV: 48.

26 НП

26 НП: 23.

27 СП

27 СП V: 216.

28 СП

28 СП II: 54

29 СП

29 СП V: 57. Уход поэтического

Я в идиллию нетронутой природы часто совершается без сакральных эпитетов:

Нет сомнений, нет тревоги /

В беглом озере ночей (

СП II: 55) или

Бегу в леса, ущелья, пропасти /

И там живу сквозь птичий гам (

СП II: 111).

30

30 Nietzsche

W III. Abt., 1. Bd.: 109.

31 СП

31 СП IV: 42.

32 СП

32 СП IV: 112 и далее.

33

33 См. Дуганов 1974: 436.

воспроизведено на www.ka2.ru 34

34 Simmel // Vietta 1976: 12. Другое наблюдение Зиммеля проливает новый свет на ранее отмеченное предпочтение Хлебниковым оптических восприятий, которое отразилось в его высокой оценке живописи: „Die wechselseitigen Beziehungen der Menschen in den Großstädten ‹...› zeichnen sich durch ein ausgesprochenes Übergewicht „ der Aktivität des Auges über die des Gehörs aus” (цит. по: Benjamin

21980: 36).

35

35 Simmel // Vietta 1976: 11.

36

36 Хлебников неоднократно выступал против зачастую циничного пессимизма этой школы, который, как правило, служил лишь для прикрытия безответственности:

Мы обвиняем в том, что старшие поколения дают младшим чашу бытия отравленной (

НП: 335).

37 СП

37 СП V: 226 и далее. См. также:

СП II: 316.

В позднем эссе «Provoziertes Leben» (1943) Готфрид Бенн назвал отделение себя от мира „шизоидной катастрофой, западным неврозом судьбы” (Benn Essays

31965: 337).

38 НсП

38 НсП: 511. Нельзя не упомянуть, что ранний образец для подражания Хлебникова, Ф. Сологуб, был сторонником созерцания:

Поэт, ты должен быть бесстрастным,

Как вечно справедливый бог,

Чтоб не стать рабом напрасным

Ожесточающих тревог.

(Сологуб 21979: 418)

39

39 См.

МНМ II: 638; Henking 1983: 20 и далее.

40

40 Nietzsche

W III. Abt., 1. Bd.: 40.

41 СП

41 СП II: 96. Хлебников позднее использовал последние пять строф этого стихотворения как финал «Войны в мышеловке» (см.

СП II: 258).

Дневниковая запись Хлебникова поясняет личностную сторону этого лишённого эстетического отчуждения кризиса:

14 июня (1914) созерцая себя в стороне. Новости: Хлебников из неумолимого презрения к себе в 101 раз бросил себя на костер и плакал, стоя в стороне (

СП V: 328).

42

42 Духовное самоуничтожение, символическая смерть — часть обряда посвящения сибирских шаманов.

Более того, расчленение — типичная судьба божественного (см. Jung

191979:130), примером чего служит русская сказка «Марья Моревна».

Другое стихотворение Хлебникова раскрывает религиозную сторону метаморфозы

Я:

Здесь Божья Мать ступая по колосьям

Шагала по нивам ночным

Здесь думою медленной рос я

И становился иным.

Здесь не было “да”

Но не будет и “но”

Что было — забыли, что будет — не знаем.

(НсП: 400; СП II: 238)

43

43 Юнг описывает архетипические идеи как мир за пределами фиксированных отношений; это „eine grenzenlose Weite voll unerhцrter Unbestimmtheit, ‹...› kein Gutes und kein Böses” (Jung

191979: 31). Центральная концепция Юнга об аниме также охватывает как добро, так и зло (см. Jung 1979: 38).

44

44 См., например, параллели, проведенные Альфонсовым 1982: 218 и далее, с молодым Пикассо, которым Хлебников восхищался (см. Vroon 1983: 6). Более подробное обсуждение этой темы см., среди прочего, в: Ziegler 1971: 221; Weststeijn 1981: 81; Barooshian 1976: 32, прим. 57; Дуганов 1976: 426, а также в эссе, посвящённых отношению Хлебникова к живописи.

45 СП

45 СП II: 283.

46

46 Социально-психологический анализ немецкой экспрессионистской поэзии, проведённый Виеттой, довольно точно описывает интеллектуальную ситуацию современной России: „Der Motivkomplex der Ichdissoziation umfaßt Motive, die an sich nicht neu sind in der Literatur wie das Motiv des Selbstmordes, des Wahnsinns, der “Wasserleichen”, der Morgue. Das spezifisch Expressionistische dieser Motive liegt jedoch in ihrer Verknüpfung mit Problemkomplexen wie dem der “leeren Transzendenz” und einer spezifisch zeitbedingten kulturpessimistischen Grundeinstellung” (Vietta 1976: 70 и далее; там же, 155 и далее).

47

47 По словам Козлова, Хлебников говорил ему о великом американце: „Уитмен был космическим психоприёмником! ‹...› Другого подобного ему — нет” (цит. по Козлов 1927: 179).

воспроизведено на www.ka2.ru 48

48 В своем эссе «О Велимире Хлебникове», предшествующем мемуарам Самородовой, Н. Степанов, самый выдающийся советский исследователь Хлебникова того времени, говорит о безусловной правдивости автора (см. Степанов 1966: 185 и далее).

49

49 Самородова 1966: 191.

воспроизведено на www.ka2.ruТаким образом, необходимо решительно противостоять мнению Дрюса о том, что Хлебников занял „противоположную Уитмену позицию” (Drews 1983: 144). Посыл Дрюса основан на неверном истолковании заметки Хлебникова 1913 года:

Словесный пират Чуковский с топором Уитмена вскочил на испытавшую бурю ладью, чтоб завладеть местом кормчего и сокровищами бега (

НП: 343). Хлебников ссылается здесь, как отмечает Гриц в своём комментарии, на статью московской газеты «Русское слово» от 4.6.1913 г., в которой Чуковский назвал Уитмена „первым футуристом”, что должно было огорчить петербургских футуристов уже хотя бы потому, что они постоянно настаивали на отсутствии каких-либо образцов для подражания в своём искусстве, не говоря уже о личной неприязни Хлебникова к Чуковскому. см., в частности,

СП V: 249 и подробный комментарий Харджиева/Грица в

НП: 462–464, в котором, среди прочего, отрывок из неопубликованных воспоминаний Матюшина даёт представление о почитании Хлебниковым Уитмена.

50

50 См. Cassirer

71983: 137 и далее.

51

51 Whitman 1965: 137.

52 СП

52 СП III: 335.

53

53 Многие высказывания Хлебникова свидетельствуют о его вере в то, что поэт призван объединить противоположное и разорванное; дело всей жизни Гёте служит оправданием этой надежды:

Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа, крайних точек ширины и вышины. Так, воздвигнувши оси жизни, Гёте предшествовал объединению Германии кругом этой оси ‹...› (Письмо к А. Кручёных, начало 1913 г.

СП V: 298).

54

54 Брюсов

СС I: 514 и далее.

55

55 Блок

СС II: 149.

56 НП

56 НП: 138.

57 СП

57 СП II: 227.

58

58 Heym

DuS 1: 192.

59

59 См. Блок

СС II: 159 и далее. По сути, городская поэзия Блока и Брюсова — младшая дочь панорамной лирики XIX века. Их лирический наблюдатель — фланёр в беньяминовском смысле: „Dem Flaneur liegt ein Schleier auf diesem Bild (der Stadt, R.G.). Die Masse ist dieser Schleier ‹...› Sie macht, daß das Grauenhafte auf ihn bezaubernd wirkt ‹...› Seine (d.i. Baudelaires, R.G.) Erfahrung der Menge trug die Spuren der ‘Unbill und der tausend Stöße’, die der Passant im Gewühl einer Stadt erleidet und die sein Ichbewußtsein nur um so wacher halten” (Benjamin 1980: 58f.). В растворении (хотя и частичном) самосознания у Хлебникова кроется литературно-исторический разрыв с символизмом, происходящий почти незаметно. Например, в первых стихах поэмы «Журавль» этот жест выказывает изменённое восприятие: лирическое

Я предупреждается о катастрофе криками мальчика, но не может распознать угрозу, пока не изменит угол зрения:

Я медленно достаю очки (

СП I: 76).

60 НП

60 НП: 192.

61

61 См., в частности, работы Штоббе на эту тему.

62

62 Полный текст см. в

СП I: 76–82.

63

63 См. Goldt 1986: 64–69 и дополнительную литературу там же. О мотиве журавля в современной советской поэзии см.: Meichel 1986: 161–167.

64 СП

64 СП I: 81.

65

65 Ziegler 1971: 179.

66

66 Маяковский

ПСС I: 163. Почти одновременно, в той же трагедии «Владимир Маяковский», „Старик с кошками” указывает на жуткую угрозу, исходящую от мира вещей, которой попустительствует Бог: „В земле городов нареклись господами и лезут стереть нас бездушные вещи. А с неба на вой человечьей орды глядит обезумевший бог” (Маяковский

ПСС I: 156).

67 СП

67 СП I: 80.

68 СП

68 СП I: 77. Ingold 1978: 63 из контрастной последовательности пар органических и неорганических мотивов делает вывод: „Мир вещей решительно противостоит простым проявлениям животной и растительной жизни”.

Возражаю: в глазах Хлебникова бездействие природы кратковременно; его вера в её всепобеждающую силу (столичный город —

ягель, покрывший болото) непоколебима, ибо внеисторична. Это воззрение, чуждое современным понятиям, ещё раз показывает сложность историко-литературной классификации творчества Хлебникова.

69 СП

69 СП I: 77.

70

70 Иное объяснение внезапному окончанию «Журавля» даёт Марков 1962: 64: „В «Садок судей», вероятно, вошла только первая часть поэмы, поскольку Хлебников не успел закончить вторую. Остальное ‹...› вероятно, было написано гораздо позже и не представляло интереса”.

71 СП

71 СП II: 94.

72 СП

72 СП I: 81. Ницшеанский мотив разнузданного дионисийского танца часто встречается у Хлебникова в связи с революцией, высвобождающей иррациональные силы,

волны мирового пляса (

СП I: 188).

73

73 Adorno 1981: 52.

74

74 Там же.

75

75 См. Ingold 1978: 72–76.

76 СП

76 СП II: 111 и далее.

77

77 Штоббе рассматривает проекты Хлебникова „с точки зрения — в бахтинском смысле — „карнавализации” как выражения “перевёрнутого мира”” (Stobbe 1982a: 126).

78 СП

78 СП III: 191.

79 СП

79 СП I: 184.

80 СП

80 СП III: 63.

81 СП

81 СП III: 278.

82 СП

82 СП I: 183, 185.

83

83 См. Григорьев 1976: 199.

84

84 См. Мурьянов 1971.

85

85 См. Мурьянов 1971: 222 и далее.

86

86 цит. по: Петровский 1923: 156.

воспроизведено на www.ka2.ru 87 СП

87 СП IV: 290.

88 СП

88 СП IV: 295.

89

89 Об познавательно-историческом значении изобретения фотографии и электричества, см., например, Benjamin

21980: 46–52.

Для Хлебникова то же, что электричество для представителей предыдущего поколения, значила беспроводная связь:

пусть власть звёзд будет беспроволочной (

СП V: 243).

Воспроизведено по:

Rainer Goldt. Sprache und Mythos bei V. Chlebnikov.

Mainz: Liber Verlag GmbH.

Mainzer Slavistische Veröffentlichungen Slavica Moguntiaca

Herausgegeben von Wolfgang Girke Eberhard Reißner. Band 10.

1987. P. 123–148; 230–238.

Перевод В. Молотилова

Изображение заимствовано:

Ivan Večenaj (1920–2013). Pijetao nad ponorom. 1961. Ulje na staklu. 79×90 cm.

Продолжение

————————

Хлебинские мамонты

Йосипу Ужаревичу

Больше его не видали.

Велимир Хлебников. Журавль.

так, свою страшилку «Журавль» (1909), Велимир Хлебников (1885–1922) посвятил Василию Васильевичу Каменскому (1884–1961). Все знают, что Каменский — первопечатник и сводня Хлебникова с русским футуризмом; известно и другое: за четыре года до создания «Журавля»

Будетлянин побывал на родине своего первопечатника по делу, не терпящему отлагательства. И нарвался на постой да погоди. Казалось бы, во благо: садись и растекайся чернилами по трупам дерев. Какое там: к изящной словесности Хлебников о ту пору только присматривался сквозь волшебный прибор Левенгука. Но на выдумки был горазд уже тогда. Простой пример:

Я на Урале перенёс воду из Каспия в моря Карские.

Я сказал: „Вечен снег высокого Казбека, но мне милей свежая парча осеннего Урала”.

В. Хлебников. Это было старое озеро...

Осенью на Урале Хлебников не бывал, а уж насчёт осушения Каспия... Но не будем торопиться с выводами: „Хлебников шутит — никто не смеётся” (О. Мандельштам).

* * *

Их оставалось только двое, братьев Хлебниковых: причиной смерти старшего Бориса полагают запущенный сифилис (см. клятву Виктора Владимировича найти микроб прогресивного паралича). Отец добровольно-принудительно приобщал уцелевших мальчиков к науке, но больше надеялся на Витюшу. И, как поначалу казалось, не напрасно:

В 1905 году Общество естествоиспытателей одобряет предложенный первокурсником Виктором Хлебниковым проект орнитологической экспедиции на Павдинский завод (Средний Урал) и выделяет для этого определённую денежную сумму.

В.В. Аристов. Виктор становится Велимиром Весною 1905 года, частью на средства Казанского Общества Естествоиспытателей, нам удалось поехать на Павдинский завод, расположенный по восточному склону северной части Среднего Урала, на расстоянии около 60 верст к северу от города Верхотурья. Окрестности Павдинского завода были исследованы в прежние годы Сабанеевым.

Местность эта была замечательна не только девственной, чрезвычайно разнообразной благодаря присутствию гор тайгой, но и огромным заводским прудом, на котором весной и осенью останавливалась масса пролетной водяной птицы; но, к сожалению, этот пруд был спущен задолго до нашего приезда, и теперь пролетная водяная птица останавливается в сравнительно незначительном количестве. Рельеф почвы окрестностей Павдинского завода довольно разнообразен: большие низины лога чередуются то с более возвышенными местами, то с неровной поверхностью, покрытой увалами и сопками; в некоторых местах расположены большие горы, по местному — камни. На западе расположен Магдалинский камень (высота 709 м), Лялинский камень (852 м), к востоку тянется Сухогорский камень (1.200 м), Конжаковский камень (около 1.572). Конжаковский и Сухогорский, в особенности первый, состоят из целого ряда вершин, голых скал, соединенных лесистыми или безлесными хребтами. Речки и ручьи довольно многочисленны. Имея характер горных, они обычно текут с шумом и грохотом по камням, бросая пену на берега. ‹...›

В.В. и А.В. Хлебниковы. Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе // CC 6-1: 303Разумеется бывалый посетитель Хлебникова поля наслышан (от В.П. Григорьева, см. «Горные чары» Велимира Хлебникова»), что на Павдинском заводе Виктор Владимирович ответил туземной девице Е. Гордеевой взаимностью вплоть до зачатия дочери, умершей в младенчестве. Гораздо меньше (или вовсе не) известно другое: Хлебников до конца своих дней гордился тем, что излил воду Камы в приток Оби (о потаенном смысле этого предприятия поговорим в другой раз):

Перейдя перешеек, соединяющий водоёмы Волги и Лены, заставил несколько пригоршней воды проплыть вместо Каспийского моря в Ледовитое.

НП: 352

За Пермью, у крайней северной точки веток Волги, на переломе Волги и текущих к северу рек Сибири прошла первая Троица; у каменного зеркала гор, откуда, прочь с гор, с обратной стороны бегут реки в море, любимое с севера Волгой, — там прошла вторая Троица, поворотного 1921 года. ‹...›

Речка Серебрянка летела по руслу, окутывая в свои снежные волосы скользкие, ёмные, чёрные камни, обнимала их пеной как

самые дорогие, любимые существа и щедро сыпала горные поцелуи; и, приелонив ухо, можно было слышать ауканье девушек, живой человеческий смех и старые песни русских деревень.

Кто у кого брал струны и человеческие голоса — река или село — в мгновенной бездне нити проворной речной волны?

Как мчится и торопится скороход с зашитым в полé письмом, хранила река в голубых волнах письмо к Волге, написанное севером (здесь и ниже выделено мной. — В.М.).

В. Хлебников. Две Троицы

Находятся придиры, полагающие речку Серебрянку провалом в памяти: Берёзовка → Павдá → Ляля → Сóсьва → Тавдá → Тобол → Иртыш → Обь → Карское море. Но даже самый въедливый знаток понятия не имеет, что перенаправленную в моря Карские воду Хлебников набрал близ пермской пристани, куда наведывался далеко не в лучшем расположении духа. И на захолустную безнадёгу, о которой все уши прожужжит ему четыре года спустя первопечатник и, в некотором смысле, нянька, лично я бы не ссылался.

Поэт любит детски Пермь и Каму.

Но у Поэта здесь нет друзей: здесь гонят Поэтов взрослые пермяки, здесь никогда не радовалось Творчество. Здесь не знают Культуры, Поэзии, Слова.

Базар, Сибирская, Торговая исчерпывают все интересы мещанского населенья.

Один книжный магазин, где стесняются выставлять на витрины книги Поэта.

Скучно. Бледно. Жалко. Мелко. Эгоистично. Жутко. Вороны каркают.

Часто на улицах кого-нибудь бьют.

Две газетки самоубийно пропадают.

Подневольная молодёжь всё-таки ныне добилась университета: мильонер Мешков выстроил — на, учись.

Здесь ещё думают, что Футуризм — дело антихриста.

Но Поэт любит детски Пермь и Каму.

Василий Каменский. Его–Моя биография Великого Футуриста

В дурное расположение духа Виктора Владимировича вгоняли не вороны и уличные драки, а бестолковые наведывания к любимой его первоиздателем и, можно сказать, Вергилием реке.

Приехавши в Пермь, я прождал с полчаса и увидел Витю, как оказалось потом он ежедневно по нескольку раз в день ходил справляться на пристань, что ему, судя по рожице, порядком надоело. В Перми пробыли несколько часов, но закупок не удалось сделать, так как по случаю воскресенья магазины были все заперты.

От Перми до Кушвы мы проехали по железной дороге. От Кушвы до Павдинского завода на лошадях. Дорóгой Витя страшно экономничал и даже хотел отучиться и меня отучить от скверной привычки есть ежедневно, но, к сожалению, безуспешно. Перед приездом на П.З. в знак своей кровожадности

он съел кусок сырого мяса из груди дрозда и сварил неочищенную овсянку.

На П.З. мы устроились недурно, наняли комнату за 2 р. 50 коп., и, к нашему счастью, хозяева оказались людьми хорошими и заботливыми. ‹...›

Папа и мама, вот уже прошло 2 недели, как я собираюсь, по русской привычке, написать 2-е письмо. В этом письме я опишу наше житьё на П.З. В общем, окрестности П.З. нас немного разочаровали. Во-первых, огромный П. пруд был спущен и высох за 30 лет до нашего приезда. Во-вторых, рыбных озёр, о которых я мечтал, здесь тоже нет ‹...› Единственное утешение — это порожистые маленькие речки Ляля и Павда, протекающие через П.З., да кроме того река Лягва, отстоящая от нас за 80 вёрст. В последней, говорят, много хариусов и тайменей, но я на ней не был. П.З. на расстоянии сотен верст окружён тайгой, но тайга здесь не состоит из больших деревьев, как я предполагал: деревья здесь небольшие, не они производят впечатление, но бесконечность тайги: сколько ни иди, всё новые и новые места. Густые поросшие мхом ели сменяются то сосной, то кедрами, то лиственницами, то смешанным лесом — и так бесконечно. И все эти деревья растут в страшном беспорядке, во многих местах грудами сваленные каким-нибудь шальным ветром. Это, должно быть, и составляет всю прелесть тайги. Одна беда — сколько ни ходи в тайге, но, кроме мелких птиц да ореховок, ничего не встретишь: птица сидит на яйцах или выбита, а зверя без собаки не увидишь; следов, правда, мы видели много, но зверя ни одного. Раз только я нашёл гнездо горностая, но я был без ружья, да кроме того горностаиха так ловко действовала, что я едва успел захватить одного, да и тот умер через 4 дня. ‹...›

На Павдинском мы живем уже второй месяц. Так как мы редко появляемся на улицах, то проницательные павдинцы долго принимали нас за японских шпионов; при встречах мальчишки по нескольку раз забегали вперёд посмотреть на японца и кричали, смотря по воинственности: японец, япоша, японская харя. Другие видели в нас “студентов”, желающих устроить смуту. Один пьяный лавочник долго и в сильных выражениях объяснял мне опасность наших тайных занятий и даже для наглядности показал, как он раздавит нас в кулаке, если выследит, но всё это это было не страшно, так как в промежутках своей грозной речи он объяснял мне устройство рябчикого пищика. ‹...›

Витя ко мне относился довольно хорошо, но всё старался поставить меня в зависимое положение и иногда изрыгал такое количество советов, замечаний и упрёков, что мне становилось тошно. До сих пор мы жили о ним дружно, дружно, и вдруг такой случай: я взялся набивать 21 шт. в день, но иногда набивал меньше; Витя хотел, чтобы я ненабитых птиц набивал на следующий день кроме порции, я отказался. Тогда Витя перестал совсем мне давать птиц для набивки ‹...›

Письма Александра Хлебникова

Всем известно, что Велимир Хлебников, кроме неразговорчивости, отличался удивительным бескорыстием; пострадавший уверяет, что весной 1905 года это был сварливый скупердяй. Не наблюдалось о ту пору и трепетной любви к живой природе: рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьём на разливе души Пастернака, не более того. Из повадок будущего Предземшара налицо разве что неуклонное следование правилу: всё делает один человек.

* * *

Не знаю почему, но Хлебников относительно своей клятвы дать оправдание смертям водит читателя в заблуждение: известие о Цусиме он получил якобы в селе Бурмакине Ярославской губернии. Ничего подобного, см.:

Другое дело, что находятся горячие головы, склонные объяснить преображение Виктора в Велимира прямым следствием расположенного близ Павдинского завода монастыря, где упокоены мощи святого покровителя Сибири праведника Симеона. Мифогенные враки, скажет Райнер Гольдт, и будет прав. Но что немцу смерть, то русскому здорóво. Простой пример:

Влить голос в пение вселенной

Кому-то поручает Бог,

А ты напрасно изнемог

И лбом, и чашкою коленной.

Ты на певца похож снаружи,

И птицеловом обнаружен,

И ждёт у клетки птицевод,

Что песню вычислит вот-вот:

Тáм силы звука больше-меньше,

Тýт мысельку прибавь-убавь,

Здесь умили, там позабавь,

Будь прост насквозь. Вещай умнейше.

Чти старину. Ищи пути.

Хоти созвучий. Не хоти.

Тебя надули, птицевод:

Нет горла — только пищевод…

А было так: набивкой чучел

Затеял Витя истязань.

Замри, учёная Казань!

Урал с ним шутку отчебучил:

Смутьян и вражеский шпион!

Он — вероятно, возмущён —

Катил по колее отцовой,

Дарил дробиною свинцовой

За хвост, за клюв, за хохолок,

И трупы ободрать волок.

И вот учёного злодея

Вдруг обрывается стезя.

Не только уши и глаза —

Гораздо большим он владеет:

В нём оживилась железа,

Сопротивляться ей нельзя,

В чём убедил собаку Павлов,

Едою по часам разбаловав.

Ломтями мозг наука режет,

И даже взвешена душа;

Доказан бес, гном, нечисть, нежить

(Не зря в кармане два шиша),

Перемещаются святые

В пространстве силою молитв,

А птицелову для ловитв

Деньки настали золотые:

Их сонм — от чижика до павы,

Суровый труд стал род забавы:

На сетку тучами летят,

Чирикать в клетке все хотят,

Снуют и гадят на свободу,

Спеша пробиться к птицеводу;

Стервятники, покинув падаль,

И те спросили: нас не надо ль?

А тайновидец-исполин

В сени лесов бредёт один

Или на пару с верным братом,

От снаряжения горбатым,

Не помышляя в стол писать

Или основы потрясать, —

А собирает насекомых,

Булавками коля искомых.

И наконец найдет Жука,

И в порошок сотрёт рука

Жука натруженные жвала:

Советует вещун бывалый

Лизать вонючий порошок,

Чтобы поддался на вершок,

На два, на три гранит науки

Как мысли подчиняют звуки.

Всю глыбу одолеет он —

И железою превращён,

Минуя кокон, в мотылька,

Летит мгновения-века!

О, колдовская железа!

Вселенной внятны голоса,

Миг — и пространство подпевает!

Бывает. Редко, но бывает.

В. Молотилов. Птички певчие

Намолённость округи Павдинского камня, грудка дрозда или копеечная газета в поселковой лавочке — Бог весть, но по возвращении в Казань студент Хлебников пернатыми более не занимался. Математика — да, тушки-чучелки — нет. И души убиенных моряков белыми журавлями ему не мерещились: Даль воспретил.

* * *

Жаравéц, жеравéц, жаровóк, жеравóк м. оцеп, очеп; рычаг, журавль, журавец; толстая жердь на разсохе (бабе) у колодца, с бадьёй или цепнёй на одном конце и грузом на другом. || Глаголь для подъема тяжестей бегами (блоком). Жарáвить, жерáвить что, сев. выжеравить, поджерáвить, привздымать рычагами. Очеп жеровит, тянет или перевешивает на один конец. Жарóвка ж. об. действ. по знач. глаг. Этот угол избы надо выжаровать, поджаровить, поднять рычагами, взвошить. Жарáвый, жерáвый, высокий, стройный.

Толковый словарь Даля

Нехотя оставляя Павдý и её окрестности (во времена Александра фон Гумбольдта называемые Богословским Уралом), замечу в скобках, что замысел посвящённого местному охотнику Попову триллера «Змѣи поезда. Бѣгство. Алферово 1910» (так в «Пощёчине», см. с. 47) очень даже мог зародиться в поездке Пермь – Кýшва (мой спутник — брат Александр?); а вот насчёт «Журавля» следует поддакнуть Райнеру Гольдту: такое могло помститься Хлебникову только в Санкт-Петербурге. Причина предельно проста: погрузка-выгрузка на Волге и Каме производилась о ту пору так называемым в народе пердячим паром.