аже для первой четверти XX века, когда русская поэзия вступила с живописью в небывало тесный и сложный контакт, позиция Хлебникова, его отношение к живописи чрезвычайны, настолько широка и фантастична концепция поэта, заявленная к тому же как реальная, практически осуществляемая программа.

аже для первой четверти XX века, когда русская поэзия вступила с живописью в небывало тесный и сложный контакт, позиция Хлебникова, его отношение к живописи чрезвычайны, настолько широка и фантастична концепция поэта, заявленная к тому же как реальная, практически осуществляемая программа.Известно, что центром всех построений Хлебникова, отразившихся и в его поэзии, а значит, не чисто “теоретических”, была идея времени, “управления” временем.

Историческое время — процесс от прошлого к будущему — для Хлебникова, безусловно, существует, оно реальность: поэт это время “считал”, отражал, предугадывал. В этом времени (понимаем мы) протекала его сложная идейная эволюция, приведшая его к принятию Октября. И всё же для Хлебникова это ещё не “всё” время. “Полное” время как бы устремлено (от субъекта) не в одну сторону, а в обе сразу, вперёд-назад; оно будет обретено тогда, когда человек станет жить сразу во “всех” временах — в “прошлом”, “настоящем”, “будущем” (категории для такого измерения достаточно условные). Если довести эту мысль до предела, до конца, она может перейти в идею бессмертия человека. Призыв накинуть петлю на толстую ногу рока (Хлебников Велимир. Собр. соч.: В 5 т. Л., 1933. Т. V. С. 144. В дальнейшем ссылки на издание даются в тексте с указанием тома и страницы.) прозвучал у Хлебникова довольно рано. В поздние годы он открыто предназначал себя для поединка со смертью: ‹...› мрачная правда, что мы живём в мире смерти, до сих пор не брошенной к ногам как связанный пленник, как покорённый враг, — она заставляет во мне подыматься кровь воина ‹...› (письмо В.В. Хлебниковой, 1920. V, 316).

Заметим, однако, что мрачная правда — это, по логике письма, хотя и мрачная, но правда. Насколько буквально может быть понята идея Хлебникова, если она вообще может быть понята при нашем, по Хлебникову, “пространственном” мировосприятии? И насколько она остается метафорой, то есть пребывает в поэтическом ряду?

Самые “немыслимые”, широко размахнувшиеся фантазии Хлебникова не были плодом его всецело индивидуальной выдумки. Прежде поэта их “выдумывала” его эпоха. Он вступал в литературу, когда поэзия питала особый вкус к общим концепциям мира и человека. Это относится, прежде всего, к символистам, но не к ним одним: пришедшего позже Маяковского любовь к широким построениям отличала ничуть не меньше. Была принципиальная борьба течений, но была и та общая атмосфера, которая охватывала борющиеся лагери. Вопросы человеческого бытия ставились всеохватно, глобально — не только социальные, но и самые общие, самые вечные.

Амплитуда эмоционально-философских решений (с опорой на историю, религию, науку и, конечно, в предчувствии неизбежной революции) была чрезвычайно широка — от апокалипсического ужаса, бессильного ожидания всемирной катастрофы до торжественной “хвалы” Человеку, идущему к своему вселенскому торжеству.

Такова была одна из наиболее характерных черт целой эпохи. Известно, например, какой интерес, в частности у М. Горького, вызвала «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова, первый том которой появился (посмертно) в 1906 году, второй — в 1913-ом. Центральной “практической” идеей этой книги была как раз идея преодоления и покорения человеком природы (внешней и в себе самом), идея реального обретения бессмертия и воскрешения мёртвых. Книга носила идеалистический и религиозный характер, и в то же время, в этих пределах, она включала критику безусловных оснований веры: на место чуда, пассивно и бесполезно ожидаемого, она предлагала „разум практический”; весь простор идеала (снятие „антагонизма между человеческим и божественным”) объявлялся полем действия реальной науки — акцент перемещался на деятельность человека, пересоздающего вселенную из „даровой” в „трудовую”.

Идея перехода в новое измерение — во времени, а не в пространстве — является центром философского сознания Хлебникова и метафорической крышей его поэзии. В области биографической, сугубо личной, она откликается уверенностью, что сам он, Велимир Хлебников, уже живёт в новом измерении. Однако то и другое, умозрение и самооценка, остаются как бы и вне — первое “выше”, второе “ниже” — творчества как художественной реальности. Идея пронизывает поэзию, но именно категорический её вариант не может служить ключом к поэзии.

Резкие противоположения у Хлебникова (люди времени против людей пространства) на деле несут не разрыв, а возможность новой связи. Хлебников не “отменял” пространство, он искал его новых соотношений со временем в слитной формуле “время-пространство”. Время у него представимо как раз “пространственно”, “линейно”, только разбегается в два конца. Поэтому, кстати, вопрос о бесконечности человека Хлебников, судя по всему, решал не “по-фёдоровски”. Реальное бессмертие человека у Н.Ф. Фёдорова предполагает время „абсолютное” (не линия, а сфера), „остановившееся” в своей полноте, исчезнувшее как эмпирическая реальность. В конечном счёте, такое время есть не что иное как Бог. Хлебников разве что склонялся, на манер восточных учений, к идее возможного “другого” существования (“повторения”) человека во времени, в личное же бессмертие человека — и теперь, и в будущем — он не верил. В «Ладомире» читаем: похоронив времён останки (1,196), но единый смертных разговор (1,186). А раньше, в 1916 году, было сказано классическое:

Художественную реальность в творчестве Хлебникова составляют образ прошлого и образ будущего. В их сопряжённости и относительной свободе. В их дружной, романтически окрашенной противопоставленности бескрылому “сегодня” — эмпирически-однозначной, до конца “осуществившей” себя и тем исчерпавшей данности. “Сегодня” — это и есть пространство, мир без четвёртого измерения.

Слитность понимания Хлебниковым “времени-пространства” очевидна в рамках конкретной темы, которой посвящена данная статья. Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью, — писал Хлебников (Хлебников Велимир. Неизданные произведения. М., 1940. С. 334. В дальнейшем в тексте — НП, с указанием страниц.) Особенное, неожиданное здесь состоит в том, что для слова, которое, по логике Хлебникова, высвобождает человека из плена пространства, он сам выбирает в качестве примера и руководителя именно живопись, искусство пространственное. Когда поэт обращается к живописи, чтобы удостоверить (“остановить”) предмет, закрепить его пространственным представлением, — это понятно. Но Хлебников хочет другого. У него сама живопись вдруг “взрывает” пространственное восприятие и впереди слова, прежде слова устремляется к измерениям временны́м. Что же это за живопись?

Он видел живопись на мольберте художника и в творчестве самой природы. В рассказе «Малиновая шашка» (1921), рисуя портрет сестры главного героя, Хлебников пишет:

Что на что здесь похоже — живопись на жизнь или жизнь на живопись?

Это — одна сторона, утверждение органической природы искусства: оно рождается и ходит буграми, как живая, чувствующая материя, оно стихийно шире профессиональных задач. Живопись всегда говорила языком, доступным для всех ‹...› (V, 216), — писал Хлебников в 1919 году.

Я обрываю цитату, чтобы резче подчеркнуть крутой поворот мысли Хлебникова, другую её сторону. Доступным для всех языком будущего Хлебников объявляет… заумный язык. И современная живопись, по его убеждению, связывая материк, идёт впереди самого слова в подготовке будущего всемирного языка, она уже приступила к выработке некоего осмысленного универсального кода. Так под знаком идеи времени прошлое сомкнулось с будущим, изначально стихийное, “природное” в искусстве — с рационально-“научным”, утопическим.

Без учёта этого направления идеи Хлебникова мы не поймём его конкретных склонностей и антипатий в живописи.

Почти полным молчанием обойдена у Хлебникова живописная классика XIX века. И молчание это не то что глухое — в нём проступает вражда. По приезде в Москву в 1904 году юный Хлебников писал родным: В Третьяковской галерее мне больше всего понравились картины Верещагина (изображение Востока — В.А.), некоторые же вещи меня разочаровали (V, 282). Позже в стихах, при обрисовке усадьбы, промелькнут Боровиковский (XVIII в.) и Тропинин — старой живописи кипы (III, 118).

Откликнулся Хлебников (в стихотворении «Бурлюк» и в футуристическом воззвании «Труба марсиан») на удар ножа сумасшедшего Балашова по Ивану Грозному Репина.

Причём яростный футуристический наскок на авторитеты введён им в русло темы “пространство-время”: Прочь костлявые руки вчера, перед ударом Балашова пусть будут искромсаны ужасные зрачки. Это — новый удар в глаза грубо пространственного люда (V, 152–153). И, наконец, прямое столкновение с самим Репиным (1914 или 1915 г.), описанное Хлебниковым в дневнике:

Достойный ответ на футуристический нигилизм и эпатаж. Однако главное — не в групповой идеологии. Хлебниковский вариант обновления искусства по своему замаху был фантастически широк и вряд ли ясен большинству футуристов. Безусловно, передвижники для Хлебникова — это евклидов мир в искусстве, разобщённые и исчерпанные познанием предметы. Он грезил искусством с верой 4-х измерений, которое соединит Восток и Запад, рванётся в будущее и воскресит прошлое, то есть призовёт на помощь будущему глубинные пласты народного творчества, как он считал, утраченные и забытые искусством в эпоху профессионального художества.

В манифестах и полемических оценках — далеко не вся правда и не всё правда. „Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности ‹...›” А перед глазами Хлебникова — и чем дальше, тем отчётливее — стоял бунт Льва Толстого. Это многое проясняет в его отношении к русской классике, в том числе и живописной. Среди многих богоборческих стихотворений Хлебникова, написанных в разные годы, но внутренне единых по мысли (начиная с раннего «Мы желаем звёздам тыкать»), есть и такое:

Космическая тема перепашки мироздания, научения самого Бога усилена образом Толстого, пахаря-бунтаря: Хлебников пашет “на небе”, как Толстой на земле. Но этим же самым сравнением тема сама заземлена и введена в национальные рамки, одухотворена идеей насущности великого даяния. Параллельные ряды слились до полной нерасторжимости.

В другом стихотворении (и в другой, трагической, тональности) дан ещё вариант:

Хлебников слышал звёздный зов и (подобно Маяковскому в зачёркнутом продолжении этого стихотворения) сам стучался в звёзды, — стоя, однако, на земле. Новое небо начиналось от земли. И Толстой, и Кольцов, и Сивка Кольцова, и в десятках вариантов поле, злак, колос ржи, вплоть до особого смысла, вкладываемого в фамилию ‘Хлебников’, — всё это образы общего ряда: русская пашня весной.

А пашущий Толстой увиден Хлебниковым на известной открытке. Момент неброский, но любопытный. Окажись открытка «Пахарем» Репина… Нет, не Репин: ни в картине, ни в рисунках Репина на эту тему нет грачей. Возможно, Хлебникову попалась открытка с рисунком Л.О. Пастернака — там грачи действительно летят и чернеют.

Всё сложнее и проще одновременно. Хлебников требовал от современной ему живописи новизны, в духе своей “синтезирующей” идеи. Но это вовсе не исключает того, что он мог непосредственно и творчески “заразиться” произведениями иного, “неноваторского” характера. Портреты, исполненные самим Хлебниковым, — тщательно прорисованные, психологически выразительные — реалистичны в традиционном смысле слова. А среди художников, неоднократно отмеченных Хлебниковым, оказываются и те, кого современное “левое” окружение поэта наверняка считало банальными и “красивенькими”, например Мурильо.

Ирония? Не обязательно: ведь и люди будущего (в «Ладомире») смотрят Корреджио и восхищены Мурильо (I, 193). Иронию Хлебников ведал глубоко, но отнюдь не всегда ротик нежный появлялся у него лишь в ироническом контексте. Он сам подчас громоздил друг на друга “красивости” (вспомним роскошно алый тёмный цветок пышных уст), потому что не разучился восхищаться громко — как любимый им Гоголь восхищался пышными фигурами запорожцев или «Последним днём Помпеи» Брюллова.

Итак, русская пашня весной. Образ в пространстве, а ещё больше во времени. В деле победы духа материка, единения Азии и Европы Россия, по Хлебникову, должна сказать своё слово.

Любопытно, что Хлебников не ссылался на новейшую французскую живопись, которая служила примером для многих русских “левых” начала века. Он её, конечно, знал и ценил, более того, как свидетельствуют некоторые данные, он ставил в связь приёмы французских художников и собственные поэтические эксперименты. Н. Харджиев, впервые научно поставивший тему «Хлебников и живопись» и опубликовавший по ней большой материал, приводит воспоминание проф. Б.П. Денике, относящееся к 1912 году: „‹...› Я пошёл в Щукинскую галерею ‹...› Здесь я застал Маяковского и Хлебникова ‹...› Мы долго ходили по галерее, и Хлебников проводил аналогии между новейшей французской живописью и своими формальными исканиями в области поэтического языка” (НП, 460). Но Маяковский потом неоднократно возвращался к Пикассо, Матиссу и Браку, Хлебников же — “молчал”.

Он, конечно, понимал, что переворот во французской живописи произошел не сам по себе, что французы много взяли у искусства, с точки зрения Европы, “периферийного” — у японцев (ещё Дега), негритянской скульптуры (Пикассо) и т.д. Но взяли, так сказать, под покровительство европейской художественной мысли, без тех глобальных задач реального духовного соединения Востока и Запада, которые виделись Хлебникову.

Европоцентризм в трактовке истории глубоко чужд Хлебникову.1![]()

Вот, оказывается, из каких идей, предчувствий, представлений родились стихи, на первый взгляд бесхитростные, но со “странным” соединением имён и не менее “странным” прорывом в заличное существование:

Трактуя мировую историю, Хлебников необычно оценивал роль центра и периферии, “победителей” и “побеждённых”:

Здесь, применительно к идее русской пашни, по крайней мере, два интересующих нас аспекта. Первый — это раскрытие залежавшихся, придавленных богатств, о которых забыли в великорусском “центре”. Известен особый интерес Хлебникова к славянской “периферии” (периферии — с точки зрения великодержавных представлений). А второй аспект, очевидный в контексте постоянных хлебниковских размышлений, — широкий, материковый: русская мысль, вкупе с “туземной” (и сама в этой связи “туземная”), протестует против духовной диктатуры Запада и — на правах побеждённого — передаёт дыхание жизни ‹...› победителю. В обоих случаях именно “периферия” оказывается плодотворной.

И становится яснее, почему, любя новую живопись французов, Хлебников воздерживался от хвалы в её адрес. Больше он её любил в русском варианте, обогащённую русской мыслью и русской традицией.

В повести Хлебникова «Ка» (1915) читаем:

Дело не в том, достоверны ли все приведенные Хлебниковым детали: образ художника обобщён. Это Филонов и не только Филонов. Скажем, описанная Хлебниковым картина — «Пир королей» Филонова. А людей всегда с одним глазом изображал Владимир Бурлюк — у Филонова люди чаще “многоглазые”. Идея войны за время выражена по-хлебниковски, однако клочок времени — прошлого — действительно был воскрешён Филоновым. Он изображал языческих идолов и пещерных охотников, грубая и загадочная тяжеловесность истуканов проглядывает и в “современных” его персонажах — ломовых извозчиках, коровницах, посетителях кабачков.

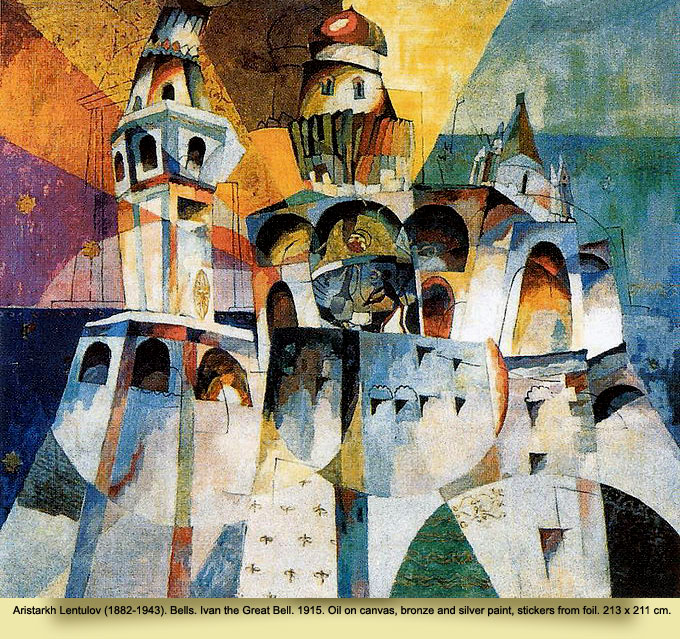

В тексте Хлебникова под условным названием «Ка2» и в примыкающем к нему отрывке «Закон множеств царил…» появился другой действующий художник, в «Ка2» названный по имени — Лентулов. Впечатление от живописи А. Лентулова, слитое с восприятием реальной Москвы, Хлебников передаёт следующим образом:

Так что же, по Хлебникову, Филонов — прошлое, а Лентулов — будущее? Нет, дело обстоит по-другому. Отымая у прошлого клочок времени, Филонов передаёт его будущему. Метод и стиль доминируют над темой.

Сами идолы у Филонова — одинаково древние и “модерные”: он, конечно, воспринял (но очень по-своему) уроки новейших западных художников, с крайностями живописного профессионализма. Сам Филонов называл свой метод аналитическим, и принцип “сделанности” детали был для него непреложным: „Упорно и точно рисуй каждый атом”.3![]()

Известно, что Филонов мог писать картину от угла, постепенно расширяя композицию и словно воссоздавая процесс перевоплощения явлений. Он был убеждён, что картина „должна расти и развиваться так же закономерно и органически, атом за атомом, как совершается рост в природе”.4![]()

![]()

Получив книгу Филонова «Пропевень о проросли мировой» (1915), Хлебников из рисунков автора, помещённых в ней, особо выделил один:

Обращает на себя внимание то, что экспрессионистическую манеру Филонова (типичное для него “размножение” контуров фигур, в данном случае собак) Хлебников воспринимает не как формальный приём, а в открытом эмоциональном ключе (бешенство), подтверждая это и выделением в рисунке мотива лирического (осторожно-пугливый олень). А брошенное по ходу точно не рождённые (собачки у Филонова — “гладкие”, “голые”, шерсть намечена лишь клочками) приоткрывает выход в другую тему — природных метаморфоз, существования до и после индивидуальных пределов, — в тему натурфилософскую. Она близка Филонову, а у Хлебникова в завершенном виде звучит, к примеру, так:

Сходство творческих устремлений Филонова и Хлебникова, возможно, станет более ощутимым, если обратиться к тексту книги «Пропевень о проросли мировой».

Ритмизованная проза Филонова приближена к его живописной манере, и это делает её своеобразным посредником между живописью Филонова и поэзией Хлебникова. Тем более что она зависит и от Хлебникова («Зверинец», «Журавль», ранняя проза), а в свою очередь, вместе с живописью Филонова, могла оказать воздействие на Хлебникова. Хлебников, в частности, отмечал: ‹...› в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что написано о войне (НП, 378).

Оба, рисуя войну, обращаются к образам “первобытным”: у Филонова — „ход единорога тяжко проломный”6![]()

Подобная тема рокового “круговорота”, как и тема русских юношей, проходит через целый ряд произведений Хлебникова, вызванных мировой войной, от стихотворений того же 1915 года (Правда, что юноши стали дешевле?) до поздней поэмы «Берег невольников»:

Разумеется, эта перекличка не ограничена взаимодействием двух художников. За ней стоит длительная традиция, от «Слова о полку Игореве» до уже воспринятого обоими Маяковского. И не случайно оба, подобно Маяковскому, своё физиологическое неприятие бойни превращают в протест против целого миропорядка, против Бога.

„Тесно небесной харчевне медово едою черветь”,8![]()

Филонов несёт в противовес войне „нежности маленько” — „её можно поливать распустится цветок я принёс прямые глаза тебе их дам, сам я стану слеп по миру пойду…”.9![]()

Ориентировался Хлебников и на крайнюю “левую” живопись, которая утверждала демонстративную новизну, — на кубизм и футуризм в частности. Он ставил в прямую связь пространство Лобачевского, кубистические приёмы в живописи (когда стали видеть в живом лице прозрачные многоугольники) и поиски в области поэтического слова, объединяя всё вместе опять-таки дальней задачей — выйти за пределы трёхмерности (см. стихотворение «Влом ‹или Взлом› Вселенной», III, 93). Среди русских “левых” он выделял Давида Бурлюка, главного своего соратника по кубофутуризму.

В произведениях Хлебникова встречаются неимоверно щедрые оценки Бурлюка.

Украсить ‹...› Анды — головой Бурлюка (V, 160) предлагал он, обращаясь к будущему.

В стихотворении «Бурлюк», написанном после революции, Хлебников расценивает Бурлюка как революционного пророка:

Причём живопись Бурлюка в интерпретации Хлебникова явно выигрывает благодаря выразительности поэтических характеристик, мощным “природным” сравнениям и ассоциациям самого Хлебникова:

Буйная кобыла с чернозёмов России, Бурлюк у Хлебникова дышит чёрною, мутною бездной. Он сила дерзкая и стихийная. Однако в то же время Хлебников видит в нём и нечто прямо противоположное, заставлявшее поэта сомневаться и иронизировать.

Ещё в 1911 году в письме к Елене Гуро Хлебников писал:

Головная выдумка Бурлюков. Ведь отметил это поэт, сам причастный головной выдумке. Мера её в произведениях Бурлюков должна быть поистине разрушительной, чтобы вызвать такую реакцию Хлебникова.

„Я ломаю свой череп и свою душу”, — писал Давид Бурлюк в одном своём стихотворении. Череп он на самом деле “ломал” — в своей живописи, и не только фигурально (“выдумывая” свои картины), но и буквально — рассекая и деформируя натуру. Но насколько “ломал” он при этом свою душу? Оценка Хлебниковым этого его приёма далеко не совпадает со словами самого Бурлюка. В 1916 году, вспоминая картину Бурлюка, на которой изображён запорожец Байда со “спиленным” черепом, и соединяя впечатление от картины с наблюдением живого лица (Дм. Петровского), Хлебников писал в «Ка2»: Сейчас меня занимал ‹...› череп Байды, этого холодного запорожца, что ‹...› держал, как оправдательную книгу, верхнюю половину черепа и не исказил лица на нижней половине с равнодушно весёлыми глазами над самым краем мыслящего ковша (V, 127–128).

Видно, что это тоже представляло для Хлебникова художественный интерес и он здесь вовсе не “обличает”: сюжет его занимал. Но — холодный запорожец.

Конкретно — Дм. Петровский, увиденный сквозь живопись Бурлюка. А нельзя ли, в определённом смысле, отнести это и к Бурлюку, в самом “буйстве” которого было столько головного, рассчитанного, а то и просто расчётливого?

Вспомним ещё раз письмо к Елене Гуро: Там в виде старого лимона с зелёными пятнами, кажется, изображён и я. Речь идет, как установил Н. Харджиев, о портрете Хлебникова работы Владимира Бурлюка. Ироничность хлебниковской оценки вполне очевидна, если сравнить её со стихотворным откликом (в поэме «Жуть лесная», 1914) на другой портрет поэта — работы Филонова:

Мýка как знак активного духовного начала противостоит в контексте приведённых суждений Хлебникова головной выдумке. У Филонова, помимо прочего, Хлебников увидел осторожно-пугливого оленя. “Выдумка” Бурлюков, как рысь, расправлялась с ланью художественного начала.

Животные в поэтическом мире Хлебникова — ключ ко многому и, прежде всего, — к пониманию его человечности, далёкой от “буйства” Бурлюка. И аналогии с живописью — пусть далёкие, фактически недоказуемые как прямая связь — возникают здесь другие.

В последние годы в стихотворении «Кусок» Хлебников вдруг нарисовал корриду. Он не мог знать большинства работ Пикассо, живописи и графики, на эту тему: в основном она разрабатывалась художником позже. Однако сама тема корриды наталкивает на сравнение: она объединяет и в то же время позволяет яснее видеть, что у Хлебникова принципиально “своё”.

Испанец Пикассо корриду любит. Любит поединок мужества человека со слепой и яростной животной силой. У Хлебникова в «Куске» человека на арене нет. Есть бык, распоровший брюхо коня, столь любимого поэтом коня, и есть зрители, сладострастно сосущие зрелище.

Написан «Кусок» в широкой манере позднего Хлебникова. Стихи пучатся обилием ассоциаций, логических и ритмических ходов, но вместе с тем дают именно картину, рисуют смело и размашисто, с упором на основные цвета — чёрный и красный.

Гибель коня сама по себе чудовищна, но Хлебников усиливает впечатление, сравнивая смерть с традиционно “низкими” проявлениями естества:

Если продолжить сравнение с Пикассо, то вспоминаются даже не многочисленные корриды художника, а отдельный рисунок 1921 года «Умирающая лошадь», И — конечно же! хотя и неожиданно — вспоминается «Герника»: тупая морда быка и бьющаяся растерзанная лошадь.

На много лет вперёд “природная” философия Велимира Хлебникова протягивает руку антифашистскому пафосу знаменитой картины Пикассо.

Есть у Хлебникова стихотворение — “жанровая”, скорее лубочная картинка с фантастическим сюжетом. На кладбище спит — раскинулась бабища (начало стихотворения), а неподалеку от неё трудится живописец-чёрт — подновляет, подрисовывает в покоселом голубце лик святого стёртый. В мыслях чёрт блудит, поглядывая на бабищу, но, вопреки своему греховодному амплуа, стойко преодолевает соблазн.

Про Врубеля рассказывали, что он однажды написал случайную танцовщицу поверх дивной, уже законченной картины «Моление о чаше» (Христос в Гефсиманском саду).

Блок тронул мотивами «Гавриилиады» тему Богоматери в «Итальянских стихах». Надо ли вспоминать Маяковского? В его поэзии демонстративное богохульство достигает отчаянного предела.

У Хлебникова чёрт спасает святого — утопленника святого.

Хлебников тоже безбожник, во всяком случае, больше, чем Врубель или Блок.

Безбожник — но не Демон. Его богоборчество мало затронуто романтизмом, оно не сводится к прямому, лицом к лицу, единоборству с Богом, а имеет, так сказать, и побочные ходы: Я тихо радовался, что Будда был искусен в исчислении атомов (IV, 116). В основе своей мысль Хлебникова материалистична, с особым, натурфилософским поворотом, — подход, чуждый тому же Маяковскому. Как художник Хлебников тяготел к критериям, которые выработаны “массовым”, в конечном счете, народным сознанием, хотя они у него „остранены”, а порою и приправлены “модерными” специями. Само понимание и святого, и нечисти у него нередко протянуто сквозь “потешку”, оно “лукаво” — серьёзно и насмешливо одновременно.

Святая, высокая икона и “низкий” лубок идут навстречу друг другу и, может быть, встречаются и соглашаются где-то посередине — в простодушной живописи провинциального храма. Лубочные черти Хлебникова — совсем не для Страшного суда.

В “серьёзном”, драматическом варианте (стихотворение «Конь Пржевальского») чёрт хочет стать вестником добра, чаще черти проказливые и всегда не страшные. В «Ка2» ненароком брошено замечание:

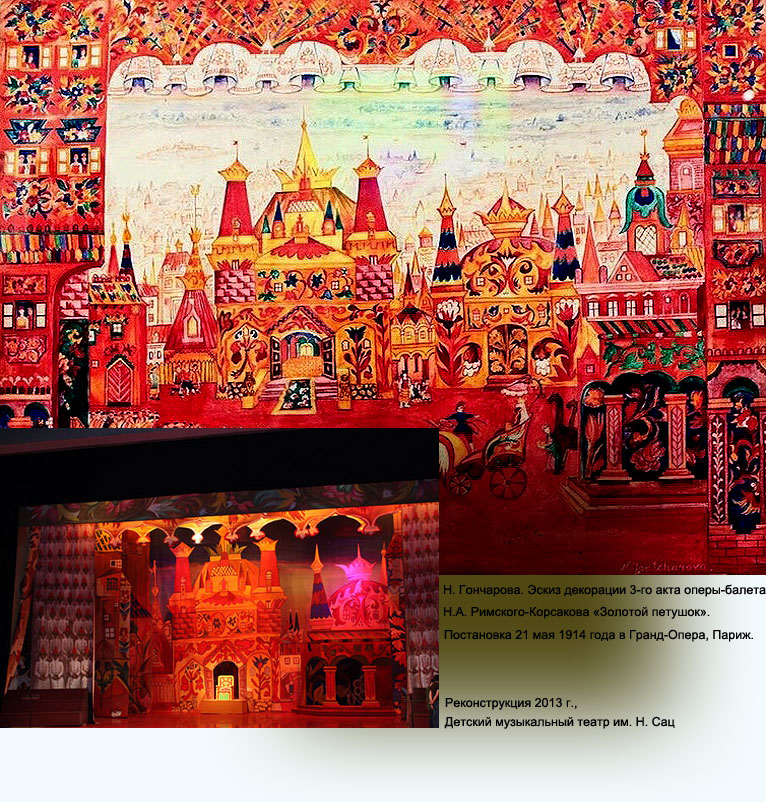

Чертями “в своём понимании” Наталия Гончарова проиллюстрировала “лубочную” поэму Хлебникова и Кручёных «Игра в аду». Сама пройдя через кубизм, она не преминула заметить, что „скифские каменные бабы, русские крашеные деревянные куклы, продаваемые на ярмарке, сделаны в манере кубизма”, равно как „и во Франции исходной точкой для кубизма послужили готические и негритянские скульптурные изображения”.10![]()

![]()

Вызывающее название художественной группы, в которую входила Гончарова, — «Ослиный хвост» — ничего не объясняет в её живописи. Равно и стремление представить Хлебникова в качестве самозваного (и агрессивного) “гения модернизма” далеко от действительной сути его искусства, которое гораздо больше тяготело к национальной, почвенной основе. И совсем другой вопрос, что, отягощенное крайним экспериментаторством (в принципе не формалистического, а метафизического и утопического свойства), оно не стало достоянием широкого читателя, превращаясь на наших глазах в предмет разнообразного научного осмысления.

Ныне на могиле Велимира Хлебникова покоится каменная баба. Языческая старина, в частности культовый её аспект — постоянный источник поэтической мысли Хлебникова. Без учёта этого мы многого не поймём в его отношении к искусству христианства. Как и наоборот: интерес поэта к последнему дает почувствовать, насколько непросто был устроен его азийский разум.

Смотрело каменное тело на человеческое дело (I, 182). Перед степным истуканом, немым свидетелем веков, изливал и смирял поэт свою смертную истому и обиды частного существования («Каменная баба», 1919). В грубом камне открывал “четвёртое измерение”: Серые боги, высеченные секирой из Времени (V, 126–27).

Однако только ли торжество над быстролетящим мигом видел Хлебников в “кумирном камне”? И торжество ли? Сюжет поэмы «Каменная баба» утверждает скорее обратное.

На грубые и плоские глаза истукана прилёг крылами цветной мотылек.

Мотыльковый удел, миг, мгновение… И — ожил истукан, ибо понял в этот миг прежде недоступное ему — небо:

Нечто похожее, в более сложном варианте, встречаем в стихотворении «Саян» (1920 или 1921), где Хлебников снова обращается к древнему искусству. Древние наскальные изображения и письмена соединили, казалось бы, всё — верования предков и голоса живой природы, землю и Бога, — соединили настолько, что время онемело. И всё же, оказывается, есть что-то и “выше” и трепетнее языческого, пантеистического “поднебесья”. Выше пояса письмен, над самой бездной, каким-то отроком прикреплен к березе убогий образ — икона. Глаза нездешние расширил — в них голубого света сад ‹...› (III, 38). Отрок, детский лик образа, берёза — всё это уже больше русское, христианское, хотя национальный акцент и не является решающим, ведь синий, тоже цвета неба мотылёк в «Каменной бабе» ближе к восточной символике, а идея здесь во многом сходная. Ситуация в целом (образ над бездной) передает акт отдельной воли и отдельного самосознания, как бы прорвавшегося сквозь пантеистический синкретизм и вопрошающего бездну один на один.

Сквозь немолчный хор очарованной природы, природы-целого, и здесь, и в «Каменной бабе» прорываются её “индивидуальные” голоса. Береза что-то сказала лику образа, в то время как бездна молчит. А в «Каменной бабе» “восточный” философский сюжет разворачивается в южнорусской природе, и её очеловеченные голоса созвучны смятенному духу героя-поэта, а не загадочному мёртвому величию каменной бабы. В природе идет тот же смертных разговор.

Героини отдельных поэм и рассказов Хлебникова — художницы (художницей была сестра поэта Вера Владимировна), и пишут они глаза большие богородицы. Они и сами похожи на Богородицу. С другой стороны, Богоматерь в поэме «Поэт» (1919), как бы пришедшая из священной живописи храма, является к людям в облике нищенки дальних окраин, наделена реальной человеческой судьбой. Пафос надличного, надындивидуального был в системе Хлебникова принципиальным. Но он вовсе не означал подавления личностного начала: оно как раз крепнет и усиливается у позднего Хлебникова. Я ведь такой же, сорвался я с облака ‹...› («Детуся!..») (III, 149). Синие, небесные глаза людей и образов в поэзии Хлебникова выражают то нетленное и вечное, что несет смертный человек в своей прекрасной и горестной земной судьбе. В русской церковной живописи Хлебников равно воспринимал простодушие лукавой веры и драматическую красоту одухотворенных ликов. В общем плане этим двум сторонам соответствуют две стилевые тенденции в его стихах, так или иначе связанных с творчеством русских богомазов, — иронически-“лубочная” и лирически-“серьёзная”; последняя достигает в поздних стихах пафосной высоты.

В принципе поэтическая система Хлебникова была словесно-логическая, семантическая. Того взаимопроникновения смысла и изображения, которого достигнет Маяковский, у Хлебникова нет. Но у него были сильные и интересные прорывы в область изображения словом, и, конечно, связь его с живописью — не всецело умозрительная (взгляд на живопись) или прослеживаемая в сближении тем, мотивов, образов. Она и конкретно-поэтическая.

“Живопись словом” в поэзии Хлебникова теснейшим образом связана с основными тенденциями его идейно-художественного развития.

На разных этапах своего творческого пути Хлебников создавал поэтические структуры, аналогичные жанрам изобразительного искусства, например портрету, пейзажу, натюрморту…

И в них тоже отражена его эволюция. На одном её полюсе — замкнутый в себе метафизически-формальный эксперимент, на другом — обычно усложненный, но художественно убедительный образ, исполненный жизненного (социального, психологического, эмоционального) содержания.

В пору наиболее интенсивного языкового экспериментаторства, а также движимый “враждой” к пространственным измерениям, Хлебников создал свой скандально-знаменитый “абстрактный портрет”:

Позже в записной книжке поэт раскрыл секрет соответствий — дал цветовой “словарь” к этому “заумному” стихотворению: Б или ярко-красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми — синий ‹...› пииэо (так у Хлебникова. — В.А.) — чёрное (V, 276).

В принципе это идея не новая, и сам Хлебников ссылается на Малларме и Бодлера, которые говорили о глазах слуховых видений и звуков (V, 275). В русском искусстве начала века эта идея, не в столь, конечно, обнаженном виде (речь шла больше о символическом значении цветов, отнюдь не “освобождённых” от предметности), получила широкое распространение. Вспомним хотя бы восприятие Блоком Врубеля. А самую “абсолютную” схему создал, по-видимому, В. Кандинский в трактате «О духовном в искусстве». Он исходил из „значимых” противоположений красок: желтая (теплое, телесное) — синяя (холодное, духовное); красная (движение в себе) — зелёная (отсутствие движения). С учётом вторичного ряда (оранжевая — фиолетовая) и в рамке основного, главного противоположения белая (рождение) — чёрная (смерть) получалось нечто космическое.

„Жизнь красок между рождением и смертью, — так формулировал содержание своей универсальной схемы сам художник”.12![]()

Хлебников, воюя с пространством, хотел все-таки выразить Лицо. Стихотворение, однако, так и останется формальным опытом, независимо от побуждений поэта.

Обратимся к позднейшим стихам Хлебникова того же “портретного жанра”.

Вот беспощадное золотое, голубое лицо голодающего Поволжья 1921 года:

Можно ли такой “портрет” увидеть? И, конкретнее, соответствует ли он какому-либо живописному изображению?

И да, и нет.

“Портретный” образ в обоих случаях создается путем соединения многих предметов и качеств, которые при этом сохраняют своё самостоятельное значение. Мы “видим” лицо — с лихорадочными глазами или, наоборот, жуткое слепое, — и одновременно перед нами разворачивается пейзаж — раскаленное, неподвижное марево или бескрайний, белый, как саван, снежный простор с полупризрачными селами и городами.

Такой художественный принцип разрабатывался Хлебниковым на протяжении всего творческого пути («Журавль», 1909; «Азия», 1921, и т.д.). Говорить о прямой связи с живописью было бы натяжкой, ассоциации основаны не только на “зрительном”, но гораздо больше на логическом, семантическом принципе. И всё же в живописи нечто подобное тоже имеет место, в той традиции, что обозначена именами Босха, Брейгеля, Гойи (И сумрак облака будь — Гойя, — писал Хлебников (II, 217)). В русской живописи начала века можно отметить тенденцию к “уподоблению” разных фактурных поверхностей у Врубеля. Филонов “уподоблял” уже сами предметы.

Позже принцип конструирования целого (лица или фигуры) из самостоятельных и разных предметов будет подхвачен некоторыми экспрессионистами и особенно сюрреалистами. Это, кстати, лишний раз свидетельствует о том, что живопись сюрреализма — явление вторичное, в основе своей она “литературна”, а суть заключается в том, что связи предметов в композициях Сальвадора Дали или Рене Магритта нарочито абсурдны (“как во сне”), они даже не разгадываются как ребус — будто перед нами не связный текст, а намеренное смешение его отрывков и отдельных слов.

Метафорические возможности поэтического слова практически безграничны, поэзии “позволительно” то, что превращает живопись в плоскую аллегорию и неразгадываемый символ. Хлебников владел искусством поэтического контекста, и во многих произведениях, проникнутых искренним чувством, его смелые образные комбинации художественно оправданны.

Случалось, к примеру, так, что внутри произведения как целого (и в логике целого) возникало вдруг подобие определенного изобразительного жанра. В известном антивоенном стихотворении «Где волк воскликнул кровью…» (1915) ведущей является тема продажи (Правда, что юноши стали дешевле?). Мир уподоблен мясной лавке, и вдруг возникает чудовищно-фантастический “натюрморт”, главной составной частью которого, наподобие освежеванной туши, оказывается поэт:

Ориентация на героический лубок, в соединении с характерным для Хлебникова смысловым усечением слова (струпьё — трупьё), проступает в другом произведении на ту же тему:

И, наконец, от героического лубка не так уж далеко до плаката.

В годы гражданской войны, работая в бакинском отделении РОСТА, Хлебников сам рисовал агитационные плакаты. “Рисовал” он их и в своей поэзии. Сплавом иранской легенды и современного плаката (художника М.В. Доброковского) является стихотворение «Кавэ-кузнец». Плакатные принципы построения образа особенно сказались в поэме «Ладомир».

Например, в духе характерного для тех лет плакатного мотива — всадник вздымается в небо, вырастая из современного города с фабричными трубами, — интерпретирован в «Ладомире» синтетический образ “город-конь”.

Такие случаи “живописи словом”, хотя бы и многократно умноженные (для чего Хлебников даёт достаточный материал), вовсе не должны рассматриваться в качестве конечного результата того обновления искусства, на которое рассчитывал Хлебников, призывая слово пойти за живописью. Это всего лишь фрагменты, даже детали. И дело не в “малости” результатов сравнительно с масштабами замысла, а в том, что процесс обновления вслед за живописью Хлебников и не мыслил как прямое усвоение поэзией приёмов живописи или её жанровых структур. Внутри литературы Хлебников испробовал самые разные жанры, иногда почти забытые, но он не демонстрировал их в развёрнутом ряду многообразных образцов — скорее произведение у него оказывалось “синтетическим”, так сказать, “всежанровым”. И если в его структуре вдруг просвечивают жанры смежного искусства, “портрет” или “натюрморт”, то на первом плане для Хлебникова здесь не решение специфической художественной задачи (она попутно решается, конечно, но с дальним прицелом) — ему нужен именно синтез, новый смысловой и художественный объём. Мы можем, в интересах распознания, снова расчленить его на составные, но в системе Хлебникова он соотносим уже с дальней сверхзадачей конструирования всеохватного разума (мирового языка), в решении которой и живопись и поэзия выходят за собственные пределы.

Грандиозный синтез, задуманный Хлебниковым, не мог осуществиться в рамках индивидуального творчества. Впрочем, он и рассчитан был на века и работу многих.

Хлебников многое беспощадно “разъял”, в надежде потом воссоединить — на новом уровне универсального языка. В поисках этого языка он неутомимо экспериментировал, то вконец убивая вещее песенное слово, то открывая, по определению Маяковского, „новые поэтические материки”.

Без учёта глобальных масштабов и задач Хлебникова остаётся подсчитывать его “лучшие” и “плохие” стихи. Дело законное и, в общем-то, необходимое, и всё же Хлебников интереснее целиком, как поэт, открывший и вознамерившийся осуществить фантастические возможности человеческого бытия. И в его отношении к живописи мы наблюдаем такие контакты и подходы, при которых критерий вкуса выступает не в главной роли, — оно пронизано идеями широко концептуального порядка, образующими самый центр миропонимания Хлебникова.

Встреча — самое прекрасное, что может быть.

Е. Михнов-Войтенко

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| свидетельства | исследования | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||