В. Молотилов

Итак, измерьте насмешкой разность между вашим желанием и тем, что есть.

В. Хлебников. Из письма к А.Е. Кручёных 1913 г.

де только и чего только не писал я

де только и чего только не писал яИшь, чего захотел. Я вам так свой разнополый опыт переслою созвучиями, что Есенин весь ад разнесёт к чертям собачьим от зависти. В другой раз, не сегодня. Тютчев, что ни говори, отчасти прав: срыву развязывать язык вредно для кровоснабжения остальной головы. Надобно исподволь заехать издалека, и уже потом резать правду по самую матку. К тому же вопрос поставлен ребром: доколе скрывать, чего ради Молотилов попёрся в этот Реутов, да ещё и на улицу Победы?

— Остановка «Баня», — умильно подхватывает завсегдатай Хлебникова поля.

Вот именно: где «Баня», там и Хлебников.

— А где улица Победы с «Баней», там и Победоносиков, — хватает наживку польщённый похвалой завсегдатай. Мне ли, дескать, не знать, каким боком вышло тебе посещение Дуганова в бытность его таинственным незнакомцем даже для Мая Митурича.

— Расходная ведомость — дело десятое, ты мне прибавочную стоимость оборудуй, — осаживал таких умников Адам Смит.  Подсекаю наживочного сырохвата и выуживаю закономерный вопрос: кой чёрт Победоносиков, а не Победоносцев?

Подсекаю наживочного сырохвата и выуживаю закономерный вопрос: кой чёрт Победоносиков, а не Победоносцев?

Подсёк, выудил, призадумался — хоть сказку о рыбаке и рыбке садись и пиши.

Коли рвать, так уж кольчугу: поди докажи, чьей молитвой целёхонька. Эвон каким старцем преставился Жириновский, буйствуя понарошку. Сегодня понарошку, завтра притворясь, на третий день полетели клочки по закоулочкам: достали. Поэтому пример хладнокровия берём не с Жириновского, а с Парниса.

— Нетленный мамонт родины слонов, — двусмысленно поддакивает завсегдатай.

— Что бы ты понимал в старейшинах, молокосос, — перешибаю обух сомнения плетью опыта, сына ошибок трудных. — Не мамонт, а наружный Бармалей. У наружного Бармалея внутри Айболит на божничку поставлен, и лампадка привешена. Негасимо подсвечивает лжицу в деснице и хартию в шуйце: „Посеешь гнев — пожнёшь кондрашку!”

— Так уж и кондрашку, — льёт примирительный елей завсегдатай, — меня, например, носовое кровотечение выручает.

Льёт и льёт, льёт и льёт. А кучера Селифана возьми да и смори.

— Он пьян, мерзавец! А вот я тебя высеку! — грозится былой образчик учтивости.

— Отчего не высечь, коли человек виноват? — ответствует образчик благодушия, задирая подол помещицы Коробочки. — С нашим удовольствием!

Сам вижу, что заехал куда-то вбок. Чем Парниса лета считать трудиться, не лучше ль пареньком собой оборотиться.

ну и бедолага Владимир Владимирович, ну и лишенец-горюн! Так и не узнал счастья отцовства, о-хо-хо. В отличие от меня, папашки. Тра-ля-ля, тра-ля-ля!

ну и бедолага Владимир Владимирович, ну и лишенец-горюн! Так и не узнал счастья отцовства, о-хо-хо. В отличие от меня, папашки. Тра-ля-ля, тра-ля-ля!В пору этой-то показухи на реках Вавилонских и достиг я поминальной заметки из третьего тома собрания сочинений В.В. Маяковского. Чёрным по белому: В.В. Хлебников скончался в захолустье, там и зарыли. Вдова и дети на погребении замечены не были.

Всаживаю паренька себя обратно в подсознание, но задним умом крепчать никто не запретил: Маяковскому его дочь Патти тоже не отдала последнего целования. Причина весомая, как свинец или даже плутоний: за морем телушка полушка, да рубль перевоз.

Как это зачем такие подробности. Никто иной, как Маяковский ратовал за разнополую любовь с первой же примерки жёлтой кофты. Пушкин, Тютчев, Маяковский — три слона русской разнополой любви.

На чём стоят? Встречный вопрос: как выяснить половую принадлежность черепахи, не обнажая срамного места?

— Смотря по тому, как ходит налево, — задумчиво предполагает завсегдатай. — Ходит кругами — он, восьмёрками — она. Одна и та же бесконечность, кстати.

Эге, да ты умелец дуть в уши не хуже Тютчева, как я погляжу. Борей звать? Кто бы сомневался. На рею таких Бореев, говаривал Фернандо Магеллан. Сказано — сделано: скрипучий поворот руля. Чу: холстина паруса мало-помалу оборачивается ветрилом изящной словесности. Мало-помалу, мало-помалу, сама пойдёт, сама пойдёт, подёрнем, подёрнем, да ухнем: Мария из «Облака в штанах».

Вышла замуж, ну и что. Родила, ну и что. Второй раз вышла замуж, ну и что.

Ещё Хаммурапи догадался, что женщина отдаётся в чужие руки или назло мужу, или для проверки его достоинств, и велел побивать камнями ревнивых кляузников. Мария Денисова (1894–1944) проверила и перепроверила: куда им. То есть пора Одиссею проведать свою Пенелопу. Чтобы сравнить с нимфой Калипсо, но я вам этого не говорил.

А вы думали, Владимир Владимирович не блудил без ведома и дозволения подругиных супругов. Блудил. Начальник Управления по командному и начальствующему составу РККА генерал-полковник Щаденко (1885–1951), например, знать не знал об изменах дражайшей половины. Поэтому и не сопоставил её закидоны с выстрелом 14 апреля 1930 года.

Тронулась ли умом Сонка Шамардина? Нет. А Лиличка? Вероня? Тата?

Ни малейших угрызений совести, вот и не тронулись. В качестве доказательства от противного приведу краткое содержание оперы Дж. Верди «Риголетто».

О похищении Марии Джоконды узнаём из душераздирающего по томлению плоти «Облака в штанах», но уже «Флейта-позвоночник» льёт воду на мельницу благоустроенного быта: тройственный союз крахмальной скатерти (хозяйка дома), самовара (хозяин дома) и граммофона (сожитель хозяйки с дозволения хозяина дома). Из граммофона голосом Вадима Козина льётся «Наш уголок нам никогда не тесен». Это действие первое. Действие второе: из граммофона голосом Петра Лещенко льётся «У самовара я и моя Маша». Переводим звуки чудные на язык молитв: наскучив закрытым распределителем и дачей на реке, Мария отдаётся Маяковскому (обоюдное с хозяевами дома решение проверить чувства разлукой, подсказывает Василий Абгарович Катанян). Маяковский гол как сокол и свободен: пособие американской семье через Марусю Бурлюк скорее угадывается, чем бременит.

Действие третье: как там благоверный без борща, переживает Мария. И, под ариозо «Взвейтесь кострами, синие ночи», с головой уходит в суровые будни закрытого распределителя и дачи на реке.

Маяковский в отчаянии: под левый сосок приставлен ствол и спущен курок. Осечка. Стук в дверь: Мария насытила мужа и вернулась. Итого два возвращения из трёх возможных, но Шостаковичу об этом ни гу-гу. Слезища наплывает на поцелуище, поцелуище на слезищу. Занавес.

Вот и вся опера «Глоп» с Клавдией Шульженко (Мария) и Максимом Дормидонтовичем Михайловым (Маяковский). Небывалая по незабываемости постановка, битва западных фирм за право звукозаписи, круглосуточный прокат стретты Маяковского из каждого утюга Аргентины, восторг Пуленка, Хиндемита и Бартока оркестровкой осечки, сталинская премия первой степени.

Но вот отец народов убыл за окоём бренного существования, и Никита Сергеевич вперяет в оперу Шостаковича подземный взгляд углекопа:

— Нельзя, товарищи, поддаваться нас возвышающему обману в преддверии сорокалетия светлого будущего, давайте-ка жить не по лжи. Есть мнение выйти к Дмитрию Дмитриевичу с предложением доработать «Глоп» в свете вновь открытых обстоятельств: Марию, товарищи, крали трижды!

Маленков, Молотов, Каганович и Климент Ефремович Ворошилов согласно кивают головами: вот именно.

Поскольку заседание закрытое, объяснять их одобрение приходится мне.

Итак, работы Марии Денисовой отлиты не в бронзе и даже не в чугуне. И бессрочный отпускник испомещает эту хрень и трахомудию (застят застольям с рубкой лозы и гопаком) в бочки золотарей, с наказом больше на глаза его маузеру не попадаться. Туда и дорога, машет Мария вслед золотарям рукой, испачканной в глине и папье-маше. Ба, какая мысль: прежний золотарь нынче ассенизатор и водовоз, то есть мобилизованный и призванный революцией Маяковский. Да это же знак свыше. И Мария обращается к опустошителю выгребных ям обывательщины: ссудите на мрамор, отработаю. Не к щирому Шадру или баснословно запасливому Конёнкову обращается, замечу в скобках. И закрутилось. Но я на месте Владимира Владимировича обольщаться бы не стал.

Потому что видел высеченного (оставьте свои хихоньки о половых извращениях) Марией Денисовой Маяковского. Омерзительное зрелище, гаже не найти. Возьмём Ленина в кепке вместо ночного колпака: лепота. Но даже Ленин в кепке меркнет перед погрудным изваянием замнаркома Ефима Щаденко: приставить рога — вылитый Моисей Буонарроти. Кого люблю, того целую — вот как говорит в таких случаях русская баба, будь она и харьковчанка.

Потому что видел высеченного (оставьте свои хихоньки о половых извращениях) Марией Денисовой Маяковского. Омерзительное зрелище, гаже не найти. Возьмём Ленина в кепке вместо ночного колпака: лепота. Но даже Ленин в кепке меркнет перед погрудным изваянием замнаркома Ефима Щаденко: приставить рога — вылитый Моисей Буонарроти. Кого люблю, того целую — вот как говорит в таких случаях русская баба, будь она и харьковчанка.

Начинаем понимать, какого чёрта Молотилов топтался вокруг да около «Риголетто»: герцог Мантуанский у голубки Джильды первый голубок, это же самое в отношении Денисовой и Маяковского сообщает Василий Абгарович Катанян в своей подённой росписи. Но не в той, что вышла в Госиздате.

Оказывается, канва жизни Маяковского у Катаняна шита белыми нитками, но товарища Ягоду не проведёшь на мякине, а товарища Ежова на стреляных воробьях. И Василий Абгарович обогащает маяковедение рядом подробностей для служебного пользования. Герцог, попади он в руки Спарафучиля, тоже сдал бы всех с потрохами, как Всеволод Мейерхольд.

„Брехня, в топку,” — начертал Иосиф Виссарионович на обложке собрания показаний Катаняна. Однако Лаврентий Берия подменил скоросшиватель, и сожгли показания Кусикова о последней с Есениным пьянке. А потом Иосиф Виссарионович позвал священника, исповедовался, причастился и выпил бутылочку «Мукузани» с проткнутой людьми Лаврентия пробкой.

Итак, Сталин убыл за окоём бренного существования, а Хрущёву отсебятину Катаняна целиком читать недосуг. И он поручает Ивану Серову составить перечень бед и обид Маяковского последних полутора его лет: а ну как не самоубийство, а дело рук Генриха Ягоды, не к ночи будь помянут. И то сказать, поэма «Владимир Ильич Ленин» — вот она, а про Сталина — ни гу-гу. И этот Сарданапал мог подумать: молчит, значьит скривает нéдоброе óтношение, зáтаил злобу. Вот, оказывается, в чём опасность доверительного подхода к Тютчеву во время чистки рядов строителей светлого будущего.

Иван Серов, как водится, перепоручает выборку надёжному сотруднику, а именно Филиппу Денисовичу Бобкову. Отсюда и утечка в мою бездонную память, но я вам этого не говорил. И что. А то, что Мария Денисова-Щаденко только в 1929 году дважды бросала мужа и уходила в общежитие ВХУТЕМАС. Где и навещал её В.В. Маяковский.

Толку-то, что навещал: перебираться к нему в Гендриков переулок Мария отказалась наотрез. Начинаем понимать, во что это выльется.

Но вот Никита Сергеевич разделался с 1929-м, приступает к 1930-му году: Тата выходит замуж за француза, Вероня отказывается разрываться между любовью и привязанностью, выбирает привязанность. О семье в Америке лучше не вспоминать. И тонущий (без помощи водолазов, как ни странно) Маяковский хватается за соломинку: предлагает Марии Денисовой-Щаденко уже не бытовую смычку, а законное супружество.

Он и раньше предлагал, но без нынешнего напора: на дворе 12 апреля, счастливое по всем признакам число.

Не Молотилов первый заметил, что счастливое, а епископ Юкатана Диего де Ланда Кальдерон (1524–1579). Однако внимание человечества к этому приковал всё-таки Молотилов.

Пастернак сравнил выстрел Маяковского с извержением Этны, это неправильно. Хлынула, дескать, лава на головы насельников низины. Ничего не хлынуло, в том-то и дело. Ни капли. Дабы убедиться в этом, перечитаем падре Диего с пристрастием.

Итак, проливные дожди на Юкатане длятся с апреля по конец сентября, а кукурузу сеют в день с памяти св. Франциска, отмечаемый католиками 4 октября. Диего де Ланда Кальдерон — францисканский епископ, т.е. монах ордена нестяжателей, учреждённого этим святым. Разбуди ночью — день памяти патрона от зубов отскочит. И вдруг он сообщает, что туземцы сеют с прекращением зноя и началом дождей в апреле, и посев этот приходится на 4 октября. Чушь собачья.

Расписание работ на мильпе (делянке для возделывания кукурузы) известно и без падре Диего. Сухостой поджигали 12 апреля — в День космонавтики, русскому человеку запомнить легко. Сутки горело и тлело, а потом на гарь обрушивался ливень. Самое время накинуть на плечи дождевик из волокон сизаля, палкой натыкать ямки, вложить в них зёрна, легонько притоптать — и вернуться на любимый гамак из волокон хенекена. Вернувшись, призадуматься о несуразице в сообщении падре Диего.

На счастье досужего наблюдателя, многочисленность Франциско (Франсиско, Франческо) в католических святцах подстать обилию православных Иоаннов. Смекаем показатели отбора: годы жизни юкатанского епископа — раз, день ухода в мир иной св. Франсиско — два. Его причисление к лику ангелов должно или предшествовать появлению падре Диего на свет, или укладываться в годы его жизни. Подводным камнем опасливо предполагаем введённый папой Григорием XIII календарь. И не зря, как выясняется.

Всем перечисленным выше требованиям удовлетворяет Francesco di Paola († 2 апреля 1507, канонизирован в 1519). При этом григорианский календарь введён в 1582 году — после смерти не только этого святого, но и францисканца Диего де Ланда Кальдерона. Оба жили по сбитым часам Г.Ю. Цезаря, и это Молотилову на руку.

Потому на руку, что папа Григорий XIII распорядился прибавить к следующему за изданием буллы «Inter gravissimus» дню ещё десять. Следовало перескочить с такого-то на такое-то, а потом выбросить этот сдвиг из головы. Таким образом, Francesco di Paola (дата успения сообщается по юлианскому календарю), почил 12 апреля по новому стилю, что и требуется доказать: этот-то день и предшествует в Мезоамерике утолению засухи взахлёб.

Усугубим в мою пользу пройденное: дабы предотвратить сумятицу в католических святцах, папа Григорий даты успения наличных святых пересчитывать не велит, в качестве образчика приводя незыблемость 4 октября (IV ноны), дня памяти Франциска Ассизского. Это, разумеется, касается и Francesco di Paola, почившего за 75 лет до нововведения. Таким образом, его память как праздновали 2 апреля испокон, так и празднуют ныне. А должны бы 12 апреля, но я вам этого не говорил.

Чего ради Молотилов грузит посетителя подробностями севооборота кукурузы, словно тот Гумбольдт или Вавилов? Хладнокровный ответ: ради улик ответственного подхода Маяковского к решению переселиться в мир иной. Цель оправдывает средства, включая нарушение данного мной Филиппу Денисовичу слова ни гу-гу. Итак,

12 апреля 1930 года В.В. Маяковский делает М.А. Денисовой-Щаденко предложение, но та отказывается не только выйти за него, но и длить скачебную (следователь переспросил Катаняна, и тот повторил: именно так, именно) связь.

— За что? — плавит Маяковский лбом стекло окошечное.

— Юшка связал мне чепчик под будёновку, когда обрили после тифа. Это был первый мой сыпняк. В разгар второго Юшка подогнал к лазарету грузовик солёных арбузов. А вы могли бы?

И потребовала больше ей не докучать. Она же не знала, это пожар сердца Маяковского и поджог мильпы в Мезоамерике совпали, а дождь не пойдёт и не пойдёт. Когда узнала, было уже поздно.

Итак, доказательства от противного (краткое содержание оперы Дж. Верди «Риголетто») и показания Василия Абгаровича Катаняна совпадают наизнанку, что и требовалось: Джильда жертвует собой, а Джоконда нет. Джильда спасает никчемного вертопраха, Джоконда губит позарез необходимого человечеству писателя. И всё это на почве любви: Джоконда любит не Леонардо, а мужа.

Подведём краткий итог. Риголетто сходит с ума, и Мария Денисова сходит с ума. Разница в том, что горбун впадает в безумие сразу по обнаружению трупа, Мария же постепенно, poco a poco accelerando. Подробности.

Все думают, что Маяковский застрелился после заминки с Вероней, но это не так: его пришиб отказ Марии. Вероня — жест отчаяния: просто некуда деться. Но не Маяковский пугал Марию маузером у виска, пугал Ефим Щаденко. Повторяю, побратим Ворошилова понятия не имел о шашнях боевой подруги, поэтому грозился убить себя так, на всякий случай.

Но ведь грозился. Кроме того, Мария знала о Вероне всё или почти всё: утешит, сучка, куда она денется.

Видите, уже сквернословлю. Почему. Потому что каждое 14 апреля приходится оплакивать человека, давшего мне путёвку в жизнь. При этом ни слова порицания Джоконде. Почему.

Потому что у Молотилова первая жена тоже гуляла с его ведома. А что прикажете делать: двое детей. Перебесится когда-нибудь, потерплю ради подрастающего поколения. Но всенародное безденежье затянулось, и она подала на развод. Не оговаривая ни раздела имущества, ни детей: оба остаются при отце. И укатила в Канаду.

Мария же не только сохранила семью, но выхватила мужа из лап врачей-вредителей: Ефим Афанасьевич больше пальцем не тронул ни гипсовых отливок, ни мраморным высекновений. Хотя эти каменные гости продолжали застить застольям с рубкой лозы и гопаком. Поэтому и умер завидным вдовцом, генерал-полковником.

Но Маяковский застрелился взаправду, и латинское mea culpa поселилось в голове Марии как неистребимый, если верить «Хаджи-Мурату» Льва Толстого, татарник.

Вот почему замнаркома Щаденко так легко смирился с посторонними от стирки, мытья полов и травли тараканов занятиями супруги: производительность её внеурочного труда упала до нуля. Вообще никаких голов, тем более торсов. Вылепила бюст мужа-огурчика — и шабаш.

Дали хлопотами Климента Ефремовича в Доме правительства жилое помещение, какое Бухарину не снилось: сдвоенная квартира с видом на собор Василия Блаженного. И это не намёк, а виды Ворошилова на погрудное высекновение. Или даже в рост, почему нет.

Кстати, о мраморе: только свистни, а грузчики бесплатно. Знай ваяй. Нет, не хочу. А хочу колотить рукояткой мужнина маузера ночью в дверь соседям: не спи, не спи, художник, не предавайся сну — ты вечности заложник у времени в плену! Времени этого — вагон и маленькая тележка, денег — куры не клюют. А ваять не хочется. И выбросилась из окна.

Я — не Чехов.

В. Хлебников. «Собачка машет хвосточком, лает...»

Хлебникова спасала удивительная, незнакомая нам чистота.

Н.Н. Пунин. Дневниковая запись 1923 г.

Образцовой подруги сподобился и Кручёных. Ольга Владимировна умерла в расцвете лет, и Алексей Елисеевич хранил ей верность до конца своих дней. Совершенная противоположность Маяковскому.

То есть не о чем говорить. Тогда о чём. Не о чём, а от чего. От противного, конечно.

И откуда бы я узнал про гейшу. А, вспомнил. Приноравливаюсь к Левинтону, и надобно шире познакомиться с плодами его раздумий о Кручёных. Закидываю невод-поисковик, и приходит он даже не с пиявками, а с глистами: Литературное оборзение 1991, №11. Не описка.

Всего в корпусе чеховских писем в Полном собрании сочинений в 20-ти томах было сделано около 500 купюр. Можно ль удивляться, что не только в сознании читателей, но и по страницам биографических книг о Чехове многие десятилетия гуляет образ чинного, благопристойного господина с палочкой, не позволявшего себе солёного слова, несколько постноватого и болезненного, мало интересующегося женщинами.

Всего в корпусе чеховских писем в Полном собрании сочинений в 20-ти томах было сделано около 500 купюр. Можно ль удивляться, что не только в сознании читателей, но и по страницам биографических книг о Чехове многие десятилетия гуляет образ чинного, благопристойного господина с палочкой, не позволявшего себе солёного слова, несколько постноватого и болезненного, мало интересующегося женщинами.Забегая вперёд, скажу: означенное издание весьма способствовало моему разочарованию в Левинтоне. Особенно после „да мне похую Ваша откровенность” в отношении Молотилова.

Напоминаю: Молотилов ещё подростком читывал и про женщин с пониженной детородной ответственностью, и про ананасную (ононасную?) воду. И что. А то: сказано в запальчивости.

— Так ведь и Левинтон сгоряча, мне ли не знать, — недоумевает завсегдатай. — Где скидка?

— Обратитесь в лигу сексуальных реформ,— осаживаю заступника голосом Сергея Юрского, — здесь вам не тут. Хлебников чурался бранных слов пуще иностранных. Ибо шум вызывает у подростка впечатление силы, мат — чудовищной силы, но это издержки воспитания. Лично меня мама с папой воспитали так: блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.

— Но в дугановском шеститомнике никакой скачебной пары нет, — выливает завсегдатай запасной пузырёк тютчевского елея на мою взволнованность. — С какой бы стати?

Придётся этому зануде ответить, и ответить напропалую. Доколе скрывать, какого чёрта Молотилов попёрся в этот Реутов, да ещё и на улицу Победы. Читайте и ужасайтесь.

Как бы то ни было, пересечься с Харджиевым у Молотилова не получилось. И проклял меня Парнис. Понарошку, ясное дело.

Так вот, преподаватель Гнесинки Дуганов показался Маю (Петровичу, но я же и Митурича-Хлебникова вдвое сократил) заманчивым новобранцем, и он послал меня к нему на разведку. Ещё бы Молотилов не согласился — после незадачи-то с Григорьевым!

Эсперантиста Григорьева Май имел случай прощупать в упор, и тот произвёл благоприятное впечатление. Дал мне позывные, звоню. Битый час выслушиваю подробности каких-то препон и передряг, но в гости так и не пригласил. А Дуганов пригласил.

— Смотри, не проговорись, что подослали, — напутствует Митурич.

— Не волнуйтесь, — отвечаю. — Могила.

И как в воду глядел: Май похоронил Дуганова у подножия каменной бабы, а сам лёг в головах. Такие вот оттенки сотрудничества.

— А на Парниса наводку не дадим, — улыбается Ира. — Даже не думай!

Ира пережила Мая, но эти сволочи похоронили её с ним врозь. Не забуду и не прощу.

— За ни гу-гу вшатают в Пропулк, — болезненно вскрикивает Даниил Андреев, — как бесхозного!

По собственноручному его признанию, Григорьев больше всего на свете любил Чехова. Делаем вывод: Хлебников — для отвода глаз в хорошем смысле. Ещё бы не в хорошем: внёс вклад в изучение последствий так называемой Чеховым верховой езды, совершаемой по зову губ, на которых молоко не обсохло.

Краевед в округе Павдинского камня Юдина М.К. налицо, Гордеевых не обнаружено. Гордячкиных, кстати говоря, тоже. Ни о чём не говорит, кто бы спорил. Съезди, поживи, посети хутора и заимки. А Молотилов как посиживал, так и ни с места. Дело не в скупердяйстве: Парнис. Разве я посмею соваться в пекло поперёд главстаршины?

Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика. Кучера? А я что говорю. Селифаном звать. Кучер преизрядный, когда трезв случается. Взять помещицу Коробочку: случилась и закономерно родила младенца Лукерью. То-то было весело, то-то хорошо. В крёстные определили Заседателя: почтенный конь.

Это к тому, что в Реутове ждала Молотилова неприятность похуже опрокидывания брички. Читайте и ужасайтесь.

Не всяко лыко в строку.

Русская пословица

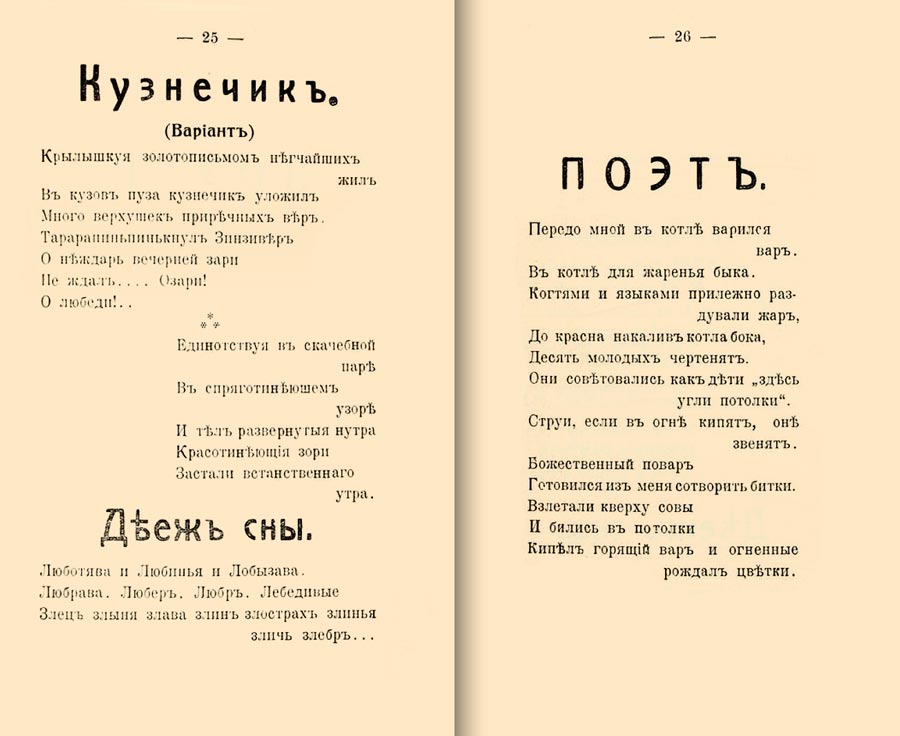

Загвоздка в том, что «Творения» издали Бурлюки, а Хлебников этому не обрадовался до такой степени, что потребовал уничтожить весь тираж (480 экз.). Включая варианты «Крылышкуя...» и «Передо мной варился вар...» (см. выше). Относительно сего преткновения Кручёных свидетельствует:

Между делом обнаруживаем, откуда растут ноги пресловутой наволочки Хлебникова, где он якобы хранил свои рукописи: на воре шапка горит. Но главное в другом. Кручёных поясняет гнев Хлебникова словами старый бумажный хлам. То есть черновики. Смотрим, что такое черновики Хлебникова.

Оказывается, Хлебников прекрасно разбирался в том, что доверить печатному станку, а что нет. Но вот он ушёл за окоём бренного существования, а кое-какие листочки сохранились, и теперь судьбу их решает Харджиев или Дуганов. Что не совсем одно и то же.

Простой пример: Николай Иванович собирается лететь в Краснодар, где обнаружен архив проф. В.Я. Анфимова, но едет почему-то Дуганов. Соответствующие корочки налицо, и Дуганова не просто допускают в краевое древлехранилище, а разрешают изъять подлинники. Что делает Дуганов: возмещает изъятое копиями. Это я знаю достоверно: краснодарец И.В. Чеников по моей просьбе проник и доложил.

Что делает Харджиев по возвращении Дуганова. Просит анфимовские бумаги на дом. Нет ничего легче, вот плёнки. Нет, ты подлинники мне предоставь. Ах, не хочешь. Ну, тогда и я тебя не хочу знать.

И проклял.

О том, какая судьба ждала эти сокровища Кубани, отдай их Дуганов Харджиеву, догадаться нетрудно: осели бы в Амстердаме, коли не застряли на таможне, что стократ хуже. И среди них — рукопись «Ангелов». Которую Дуганов обнародовал при первой возможности. При первой. При первой. При первой. При первой. Вечная ему память!

— Не сгоряча ли вечная? — сомневается завсегдатай. — А скачебная пара?

Обкатать на фуфере, вот как это у них называется. Чего только на мне Анчаров не обкатал: я, дескать, формулировки оттачиваю. И Дуганов предполагал фуфер, но не тут-то было. Читайте и ужасайтесь.

Обули Филю в чёртовы лапти.

Русская пословица

Дело в том, что Тихо Браге был наследственный богач. Дания маленькая страна, родовитые богачи в ней наперечёт пальцами одной руки, поэтому все они волей-неволей исправляют придворные должности. При этом надобно вам знать, что такое застолье у датского короля: не смей даже привстать со своего места, не то, чтобы выйти по нужде. Исстари повелось, ещё со времён датских викингов.

Тоже носили штаны, а как же. Но с гульфиками. Чем отличается съёмный гульфик от вшивной ширинки? Удобством. Судите сами: конунг созвал викингов на пир с первым криком петуха, и застолье за полночь. А привстать со своего места уже и тогда было против правил. И вот стол яств заблаговременно покрывают шитой скатертью до пола, и запускают внутрь карликов. Дрыгнет викинг три раза ногой — незримая рука отстегнёт ему гульфик, приставит ёмкость и давай кукарекать, чтобы заглушить звон струи.

Удобно? Ещё как, но главное не в этом: соблюдён так называемый салернский кодекс, в числе прочего гласящий: долго мочу не держи, не насилуй потугами стула.

А потом ханжеская ширинка вытеснила откровенный гульфик со всем вытекающим: посторонней рукой не расстегнуть. Да и карликов скупила на корню Анна Иоанновна Московская. А выходить по нужде на званом пиру датского короля не положено, повторяю. И у Тихо Браге лопнул мочевой пузырь. Дурацкая смерть, и лавры достались Кеплеру.

Итак, Май заслал казачка к таинственному Дуганову, кое-как известному и мне. Дело в том, что мама выкупила восьмитомник Маяковского ещё до выхода соответствующего тома БСЭ, где словарная статья о Хлебникове имеет подпись Р.В. Дуганов. Кроме того, в сноске за его именем значилось Краткое “искусство поэзии” Хлебникова. Известия АН СССР. Серия литературы и языка. т. XXXIII, №5. 1974. С. 418–427.

Так что Дуганов для Молотилова был ого-го. К тому же у меня к нему вопрос, о котором чуть погодя.

И вот я на улице Победы, в доме №14, кв. 1. Невероятно продуманный приём: шпиц несёт в зубах тапочки. Оба враз, и это подкупает наотмашь. У вас есть шпиц не более напёрстка? Нет? Прыжками к заводчику, и перенимать передовой опыт гостеприимства. Мягкую мебель после такого шпица воспринимаешь как бы сквозь фата-моргану, а зря.

— Кожа кафрского буйвола, — шепчет Илья Ильф Евгению Петрову.

— Калимантанского, — поправляет Ильфа Петров.

— А я вам говорю — кафрского.

— Калимантанского.

— Нет кафрского.

— Что бы вы понимали в коже.

— Да и вы тоже.

Но я вам не Ильф и не Петров, а засланный Митуричем казачок.

Май знал от Харджиева, что у Дуганова богатая жена, но не до такой же степени. Довольно-таки постарше. Помните сухих и чёрных кошек Маяковского? Первое, что пришло тогда на ум. И оберегает мужа от случайностей, совершенно как Ира Мая. Только Ира неотлучно встревает, а Наташа неотлучно помалкивает. Изумительная женщина, мне б такую лет в девятнадцать.

Так вот, в сравнение с митуричевой средой обитания роскошь неописуемая. Хотя как сказать: выставь одни только гуаши Мая на торги в Нагасаки — вся улица Победы твоя, не только хрущёвка №14. И вот мы втроём погружаемся в кафрскую кожу, и потекла беседа. Чаем не угощают. И правильно делают, как оказалось.

У Мая так: засиделись допоздна — Ира стелет на кушетке в гостиной. Правила проживания обременительными я бы не назвал:

— Сюда заварку не выливай, — кивает Ира на толчок, — а то затопим соседей.

Иносказание, да. Вдруг я воспряну среди ночи записать наитие. Пишу и зачёркиваю, пишу и зачёркиваю, пишу и зачёркиваю. Вся гостиная в черновиках. И я их в толчок, в толчок, в толчок, в толчок.

Попутно два слова об Ириных обязанностях помимо тыловой службы: искусствоведение набросков.

Что толку в бессонной работоспособности, если в итоге пшик. Художник Френхофер из «Неведомого шедевра» Бальзака только портил работу, без устали подправляя. Бедняге мерещилось: ещё один мазок — и вот оно, совершенство.

Что толку в бессонной работоспособности, если в итоге пшик. Художник Френхофер из «Неведомого шедевра» Бальзака только портил работу, без устали подправляя. Бедняге мерещилось: ещё один мазок — и вот оно, совершенство.Увековечил, да. Не такая уж Молотилов неблагодарная скотина, сам удивляюсь. Сглотнув поминальную слезу, продолжу о кафрской коже.

Надо вам сказать, что Майн Гудрич и Айрэн не просто курили, а хоть топор вешай. Дом построен тяп-ляп, вытяжка еле-еле. Не то у Дуганова: первый этаж. Тянет со свистом, завистливо предположил Молотилов.

Ибо подумал: пора Наташе показать ему, куда не стоит пихать черновики. Пора, пора, пора, пора.

Надо вам знать, какое это захолустье дугановский Реутов: пилишь и пилишь, пилишь и пилишь, пилишь и пилишь до этой бани, будь она неладна. А Молотилов, как вам известно, адепт салернской школы врачевания, приучил себя не держать и не насиловать.

Лучше бы не приучал, вот что я вам скажу после застольных мук Тихо Браге применительно к себе. И это по прибытии на место, впереди убытие.

Вот почему никто не вспоминал, не вспоминает, и не будет вспоминать Дуганова чаще меня: мочевому пузырю не прикажешь всосать внутрь то, что саленские врачи назидают извергнуть. Приспичит — Дуганов тут как тут, приспичит — Дуганов тут как тут, приспичит — Дуганов тут как тут, приспичит — Дуганов тут как тут.

Поэтому и помню только кафрскую кожу, ненавязчивый дымок (изумительная вытяжка) из трубки, сухую и чёрную Наташу, да ещё свой вопрос:

— Правда ли, что Хлебников был девственник?

Что мне ответил датский король — не помню, хоть убей! хоть убей! хоть убей! хоть убей!