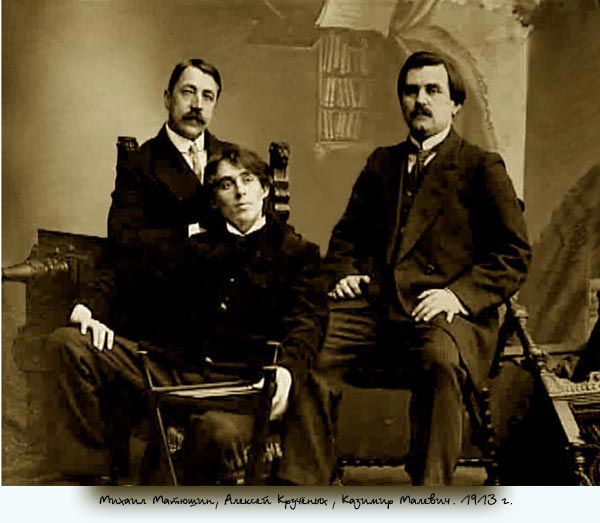

алексей Кручёных

Наш вы ход

От автора

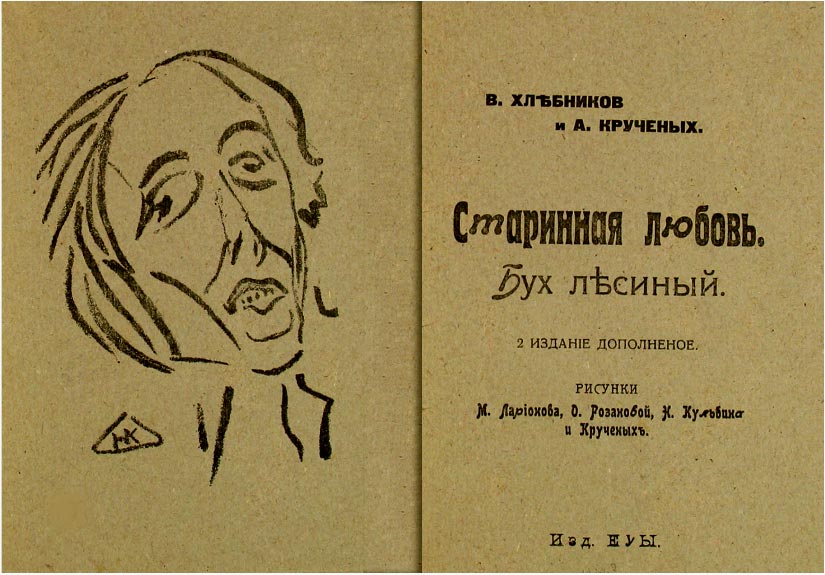

1932 год — дата, округляющая счёт истории русского футуризма. Именно в этом году исполняется 20 лет со дня первых публичных выступлений будетлян (вечера, диспуты), 20 лет со дня выхода Маяковского на литературную трибуну, 20 лет со дня взлёта первой моей книги, написанной совместно с В. Хлебниковым,1 и 20 лет со дня написания первого грозно-будетлянского манифеста «Пощечина общественному вкусу» в книге того же названия.

и 20 лет со дня написания первого грозно-будетлянского манифеста «Пощечина общественному вкусу» в книге того же названия.

Даты межевые. Пора оглянуться, напомнить кое о чём, подвести некоторые итоги!

В этом же 1932 г. исполнилась ещё одна — на этот раз очень грустная — годовщина, именно: 10 лет со дня смерти одного из самых славных будетлян — Велимира Хлебникова.

Хотелось бы как-нибудь особенно отметить эту годовщину. В прессе были опубликованы неизданные стихи Хлебникова, факсимиле его рукописей, спешно готовится к выходу 5-й том собрания его сочинений.2 Здесь же я хотел бы дать очерк, характеризующий литработу Хлебникова, и предпослать его всей книге, которая будет в дальнейшем посвящена преимущественно изображению литературного быта раннего футуризма (1912–1917 гг.), отошедшего уже в область истории.

Здесь же я хотел бы дать очерк, характеризующий литработу Хлебникова, и предпослать его всей книге, которая будет в дальнейшем посвящена преимущественно изображению литературного быта раннего футуризма (1912–1917 гг.), отошедшего уже в область истории.

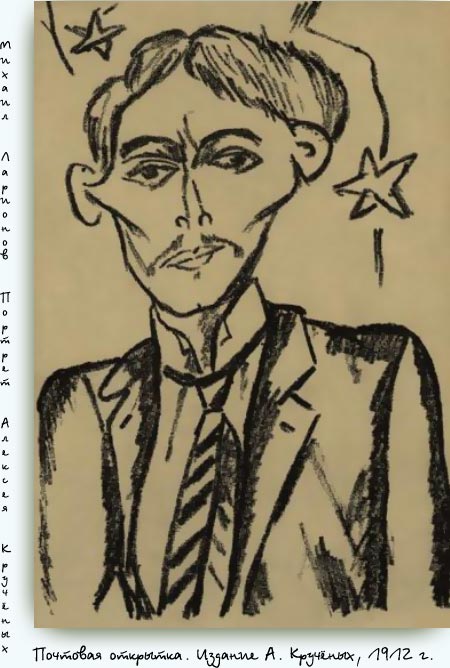

При написании статьи руководили мною и такие соображения: Хлебников, один из родоначальников русского футуризма и сам по себе замечательный поэт, до последнего времени очень мало был известен широкой читающей публике, ещё менее изучен литературоведами.

Творчеству Маяковского, например, посвящена масса статей, отдельных книг, устроен даже специальный музей, да и при жизни своей сам Маяковский выступал с многочисленными докладами, демонстрировал и разбирал свои произведения. В. Хлебников оставался в тени. Даже вещи его до сих пор ещё не все собраны и изданы. Хлебников сейчас только начинается, а между тем прошло уже 10 лет со дня его смерти. Вот почему, я думаю, в эту годовщину вполне уместно начать книгу о русском футуризме именно с обзора творчества Велимира Хлебникова.

Для читателя, мало знакомого с произведениями футуристов вообще, а Хлебникова в частности, пусть эта глава послужит “вступительным словом” к дальнейшей демонстрации публичных выступлений и творчества футуристов.

Несколько слов о характере самих воспоминаний. В них, естественно, говорится о том, чему я сам был свидетелем, а в большинстве случаев и участником, причём меня интересовала по преимуществу магистраль русского футуризма, т.е. так называемый кубофутуризм, или будетлянство.

Все боковые линии и течения (эгофутуристы, «Мезонин поэзии», «Центрифуга» и др.), по-моему, только излишне усложняют и затемняют основную линию русского футуризма. Исходя из этого, я буду касаться боковых течений только вскользь, когда без этого обойтись никак нельзя. (Например, моменты блокировки с эгофутуристами, «Мезонином» и т.п. для совместных публичных и печатных выступлений.)

Все боковые линии и течения (эгофутуристы, «Мезонин поэзии», «Центрифуга» и др.), по-моему, только излишне усложняют и затемняют основную линию русского футуризма. Исходя из этого, я буду касаться боковых течений только вскользь, когда без этого обойтись никак нельзя. (Например, моменты блокировки с эгофутуристами, «Мезонином» и т.п. для совместных публичных и печатных выступлений.)

Магистраль футуризма в дальнейшем, послереволюционном периоде вобрала в себя все наиболее интересное и жизненное из «Центрифуги» и «Мезонина» (к тому времени уже распавшихся группировок). Таковы, например, Н. Асеев и Б. Пастернак. Усиленная таким образом магистраль стала называться Лефом.

Естественно, лефовцы будут в орбите моей памяти при написании этой книги. Все остальное оставим профессионалам-историкам и регистраторам!3

Надо, однако, подчеркнуть: при всей субъективности в выборе материала он несомненно поможет читателю понять, каким образом шумное полустихийное движение, в безудержно-молодом задоре бунтарски ниспровергавшее вековые каноны и традиции академизма в искусстве, могло вылиться в одно из самых активных течений советской литературы.

Это сделали великие исторические события и рост самих будетлян.

Тут нет ничего неожиданного. На наших глазах своенравные воды порожистых рек волей и мастерством строителей направляются в строго расчисленные спиральные камеры гигантских турбин.

Но чахлую гнилую Неглинку брезгливо прячут в канализационные трубы.

Москва. Октябрь, 1932 г.

Велимир Хлебников

28 июня исполнилось 10 лет со дня смерти Велимира Хлебникова, и только теперь он становится известен широкому читателю. Недаром весной один красноармеец рассказывал мне:

— Пришлось брать отпуск и из Москвы ехать в Тверь. Сказали, что там ещё есть в продаже первый том стихотворений Хлебникова. Редкий случай!

Первые тома Хлебникова давно раскуплены. Они стали библиографической редкостью.

Если бы Хлебников дожил до этого — как бы гордился, как бы по-детски был счастлив!..

Чем же привлекают к себе эти книги современного читателя? Почему до революции произведения его казались такими необычными, что печатать их “рисковали” только его близкие друзья и футуристы?

Причина простая: талант Хлебникова — талант новатора и революционера как слова, так и литературных приёмов, шёл по совершенно новому руслу, и появление его на фоне эпохи литературного блуда 1907–1910 гг. не могло быть оценено тогдашними бульварно-санинскими и эстетно-аполлонствующими кругами.4

Теперь произведения Хлебникова, не полностью ещё собранные, появились перед революционно-пролетарским читателем. И уже явственно, что поэт, раньше понятый лишь небольшим кружком друзей нового слова, становится достоянием широкой аудитории.

По произведениям Хлебникова ещё долго будут учиться исключительно разработанной технике звукописьма, стихо-механике, где тончайшие части выверены, пригнаны, где детализовано малейшее движение звукообраза.

‹...›

Дышит небу диким стадом

Что восходит звука атом! ‹...›

5

Отметим некоторые отличия поэтической речи Хлебникова от рутинной речи поэтов, тянущихся в “классики”.

1) Ритм.

До Хлебникова ритм стихов напоминал томное колебание качалки в гостиной — такое укачивание стихом довели до предела Бальмонт и Северянин.

Канонизированные размеры строф, а иногда даже целых стихотворений (сонет, триолет и т.п.) связывали поэтическое слово благополучным однообразием колыхания. Читатель заранее знал, что поэт, начавший стихотворение энно-стопным ямбом, таким же ямбом его и окончит. Это уже как бы вошло в литературную традицию начала XX века. Если и шли споры, то лишь о количестве и законности полуударений в стопе (см., напр., толстотомные исследования А. Белого).

Ритм Хлебникова отличается неожиданностью ходов и поворотов. Читатель словно оказывается в новом заповеднике и не знает, что его ждёт на повороте. Если признать, что ритм в значительнейшей части определяется соотношением метрических единиц (стоп), то ритмический рисунок Хлебникова неожидан и асимметричен, в противоположность ритмическому рисунку классиков, где стихи напоминают ряд спичечных коробок. Ломаностью и асимметрией ритма Хлебников выделяется даже среди футуристов. Возьмём начало одного из первых стихотворений его «Трущобы»:

Были наполнены звуком трущобы

Лес и звенел и стонал,

Чтобы

Зверя охотник копьём доканал. 6

Здесь перебои ритма вполне оправданы. В трущобах мчатся всадники, на каждом шагу их ждёт неожиданность. Словом чтобы Хлебников переламывает строку. Как на охоте, когда внезапно приходится становиться бок о бок со зверем, так и поэт, точно всадник, стягивая узду, находчиво сокращает число стоп стиха.

Ещё динамичнее ритм Хлебникова в позднейших вещах.

Вот, например, строки из «Ночного обыска», где каждая фраза как приказ, как восклицание. Быстрый и отрывистый стих вполне совпадает со словарём и достигает наибольшей выразительности и свободы:

— На изготовку!

Бери винтовку!

Топай, братва

Направо, 38.

Сильней дёргай!

— Есть! 7

2) Инструментовка и рифма.

Можно насчитать несколько сотен новых и мощных рифм, внесённых Хлебниковым в русскую поэзию.

Рассматривая рифмы Хлебникова, зачастую находишь в них всю образную, сюжетную значимость строфы.

Однако главная забота поэта — подготовить рифму инструментовкой стиха. Парные строки строятся на произносительном (артикуляционном) подобии, и посторонние звуки, мешающие данной артикуляции, не могут и не должны входить в строку. Хлебников помещал в рифму самые ударные слова, но рифма, конечно, предопределялась всей строкой.

Волге долго не молчится.

Ей ворчится, как волчице.

Волны Волги точно волки

Ветер бешеной погоды

Вьётся шёлковый лоскут

И у Волги, у голодной

Слюни голода текут.(«Уструг Разина», 1920–21)8

Отрывок инструментован на звуках в-о-л-к, которые, повторяясь в семи коротких строках, двадцать раз разнообразятся звуковыми аккордами “вол-ворч-од-долг” и т.д.

В первых двух строках даны, кроме ударной, две внутренние полновесные рифмы — Волге-долго, ворчится-волчице и т.д. В третьей начальная рифма — волны Волги.

Созвучия, таким образом подобранные, дают предельную инструментовку переливов и рокота грозной волны.

Бушующая дикая Волга ни разу не ослабевает и не сбивается в чуждый звукоряд — весь отрывок в ударных местах построен на основной мелодии гласных о-о-о-у (вой-ропот-гул).

3) Образность речи.

Образы Хлебникова ярки и неожиданны, идут вразрез со стандартом. Вот, например, разоблачённая чайка и, попутно, меткая характеристика международных хищников-спекулянтов.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окружённым очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду. «Зверинец», 1909 г.9

Иногда это ряд образов, неразрывно между собой связанных и влекущих друг друга:

Мне, бабочке, залетевшей

В комнату человеческой жизни

Оставить почерк моей пыли

По суровым окнам подписью узника.10

Но некоторые образы Хлебникова кажутся сперва похожими на загадку, кажется — поэт начудил.

Олень — испуг, цветущий широким камнем.(«Зверинец»)11

Разгадка простая: олень — сама чуткость, весь насторожившийся, лёгкий, он в то же время придавлен тяжестью ветвистых рогов — как бы цветущим (замшелым?) камнем.

Особую категорию представляют словообразы Хлебникова.

Вселенночку зовут мирея полудети

И умиратище клянут.(Из его поэмы 1912 г. «Революция». По цензурным

условиям была названа «Война-смерть»)12

Мирея — динамичное слово взамен фразы: “растворяясь в мировом”. Умиратище дает образ чудища, несущего смерть, и т.д.

Впрочем, классификация образов Хлебникова требует специального исследования.

4) Так же вскользь скажем о словоновшествах Хлебникова, которые он вводил всегда очень обдуманно и намеренно, и “расшифровка” которых требует обширных теоретических исследований.

Правда, некоторые его словоновшества уже как будто привились. Общеизвестно, например, его «Заклятие смехом», всё состоящее из одного только слова и производных от него.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!и т.д.

13

Хлебников показал здесь большое чутьё языка, прекрасное знание приставок и суффиксов, ритмическую виртуозность.

«Смехачи» так поразили, что некоторые критики ещё в 1913 г. предлагали за одну эту вещь поставить памятник Велимиру Хлебникову — „освободителю стиха”, а в наше время (в 1927–28 гг.) существовал даже юмористический журнал под хлебниковским названием «Смехач».

Велимир создал десятки тысяч новых речений. От одного глагола ‘любить’ он произвел около тысячи слов. Он написал специальный доклад о новых “лётных” словах (на потребу авиации), основал теорию внутреннего склонения слов и т.д.

Как-то ночью, проходя с друзьями по улице и взглянув на небо, он начал называть все созвездия их древне-славянскими именами!

В литературу Хлебников пришёл от занятий по филологии, философии, естествознанию, математике и этих занятий не оставлял.

Я — Разин со знаменем Лобачевского.14

Хлебников подчёркивал эту аналогию, ставя себя под знамя знаменитого учёного, создавшего новую геометрию. Друзья вспоминают, как изумлял их Хлебников широкой учёностью, например, говоря о возможности влияния китайской, японской, индийской и монгольской линии на русскую поэзию и давая обобщённые характеристики поэзии всех этих народов. Оперировать “народами и государствами” было обычным занятием Хлебникова, а его мечта — стать председателем земного шара, потому что всю жизнь он боролся за уничтожение государств, ограниченных пространством.15

■ ■ ■

Темы произведений Хлебникова разнообразны — зоологическая жизнь («Зверинец», «И и Э»), сельские идиллии («Вила и леший», «Сельская очарованност»ь и др.), фантастика (пьесы: «Мирсконца», «Чортик», «Пружина чахотки» и др.), быт будущих веков («Радио», «Дома и мы», «Лебедия будущего» и т.д.).16

Если определить темы Хлебникова схематично, это — природа — город — будущее.

Но больше всего он любил говорить и писать о войне. Одна из первых больших вещей Хлебникова «Учитель и ученик» — разговор о судьбах и битвах народов.17 В 1915 г. он выпустил книгу «Новое учение о войне». В течение десяти лет (1912–22 гг.) Хлебников произвёл колоссальное количество математических и историко-хронологических выкладок, пытаясь установить закон повторяемости войн — ритм мировых битв.18

В 1915 г. он выпустил книгу «Новое учение о войне». В течение десяти лет (1912–22 гг.) Хлебников произвёл колоссальное количество математических и историко-хронологических выкладок, пытаясь установить закон повторяемости войн — ритм мировых битв.18

Общий его взгляд на войну таков: война государств — национальна, война должна быть, если народ этого хочет, но удар должен направляться не против соседнего народа, а против его дурного правительства.

Долой Габсбургов, узду Гогенцоллернам!

19

Сам он мечтал быть на поле брани. Утверждал, что у него костяк воина, что, надевая шлем, он делается похож на воина средних веков.20

В 1916 г. Хлебников живёт в Москве и задумывает организацию государства времени, куда, подобно платоновскому государству учёных, должны входить лучшие люди эпохи — революционеры, поэты, учёные — председатели земного шара, числом 317 человек.

Весною 1916 г. Хлебников поехал в Астрахань, где был призван на военную службу и отправлен в 93-й запасный полк, стоявший в Царицыне (ныне Сталинграде). Но ярмо империалистической военщины показалось ему казнью и утончённой пыткой, как он писал Н.И. Кульбину, прося освободить от ужасающей обстановки лазарета чесоточной команды.

Вот как он описывает себя в положении царского солдата:

Ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание; где ударом в подбородок заставляли меня и многих товарищей держать голову и смотреть веселей.21

И Хлебников возненавидел эту армию, подготовляемую для бессмысленной бойни.

Где как волосы девицыны

Плещут реки там в Царицыне,

Для неведомой судьбы, для неведомого боя,

Нагибалися дубы нам ненужной тетивою.

В пеший полк 93-й

Я погиб, как гибнут дети.(См. «Неизданный Хлебников». Вып. 1–2)22

С этого момента Хлебникову особенно отвратительной стала империалистическая война, и он бросил в лицо ей несколько песен-проклятий. Большинство этих в своё время напечатанных стихов Хлебников смонтировал после в поэму «Война в мышеловке».

В 1920 г., говоря о войне, он видит крах капитализма:

В последний раз над градом Круппа

Костями мёртвых войск шурша,

Носилась золотого трупа

Везде проклятая душа. («Ладомир»)23

Работая в бакинской «Росте», в 1921 г. Хлебников в стихотворении, выросшем из плакатных работ, подчёркивает классовые тенденции белогвардейщины:

От зари и до ночи

Вяжет Врангель онучи,

Собирается в поход

Защищать царёв доход.

Чтоб как ранее жирели

Купцов шеи без труда,

А купчих без ожерелий

Не видали б никогда.

Чтоб жилось бы им как прежде,

Так, чтоб ни в одном глазу,

Чтобы царь, высок в надежде,

Осушал бы им слезу.

Небоскрёбы, как грибы,

Чтоб росли бы на Пречистенке,

А рабочие гробы

Принимал священник чистенький.24

Если до 1916 г. Хлебников писал “о войне и России”, то после 1916 г. он говорит о войне и революции.

Он искренно принял Октябрь как событие давно ожидавшееся и закономерное. Ещё в 1913 г., в статье «Учитель и ученик» (сборник №3 «Союз молодёжи»), он писал: Не следует ли ждать в 1917 г. падения государства?25

В начале 1917 г., освободившись от военной службы, он вернулся в Петроград, проявляя ко всему происходившему громадный интерес и участие, появляясь совершенно спокойно в разгар уличных боёв и стрельбы. Позднее он пишет «Октябрь на Неве». Вот отрывок, рисующий тогдашнюю столицу:

‹...›

«Аврора» молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведённая на него, походила на чугунный неподвижный взгляд — взор морского чудовища. Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия, и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда, его последняя охрана. (Удалось напророчить, называя его ранее Александрой Федоровной!) У разведённых мостов горели костры, охраняемые сторожами в огромных тулупах; в козлы были составлены ружья, и беззвучно проходили чёрные густые ряды моряков, неразличимых ночью, только видно было, как колебались ластовицы ‹...›

26

Через несколько дней он выехал в Москву. В дальнейшей записи читаем:

Совсем не так было в Москве. Мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив головы на руки на Казанском (вокзале. —

А.К.).

Днём попадали под обстрел на Трубной и Мясницкой ‹...›

27

В революционные годы Хлебников в некоторых произведениях тематически и стилистически близок Некрасову. Например, в поэме «Ночь перед Советами» рассказывается, как помещик, злой собачар, заставлял свою крепостную выкармливать грудью борзого щенка и лишь остатками молока кормить своего ребёнка. Внучка этой крепостной, дожившая до революции, — главное действующее лицо поэмы — вспоминает самоуправство помещика, засекшего до чахотки молочного брата собаки Летай-Кабыздоха, мальчика, дерзнувшего разделаться по-мужицки с непрошенной “роднёй”.

Утром барин встаёт,

А на дворе — вой.

Смотрит — пёс любимый

Висит как живой

Крутится.

Машет лапой.

Как осерчал,

Да железной палкой в пол застучал:

— Гайдук! Эй!

Плетей!

Да плетьми, да плетьми

Так и папаню засёк до чахотки

Красный кашель пошёл! На скамье лежит —

В гробу лежат краше!..28

В поэме «Ночной обыск» дается эпизод первых дней Октября: революционеры-моряки ищут спрятавшихся белогвардейцев.

Слышу носом

— Я носом зорок, —

Слышу верхним чутьём:

Белые звери есть,

Будет добыча.

— Брат, чуешь?

Пахнет белым зверем.

Я зорок

А ну-ка, — гончие — братва!..29

Таким образом, от войны национальной, войны государств, Хлебников переходит к изображению классовой борьбы — войны гражданской. Ей посвящены лучшие вещи последнего периода его творчества: «Ладомир», «Настоящее», «Разин», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск» и др.

Учение Хлебникова о войне, его взоры на будущее естественно переходят в научные утопии.

Для современного читателя интересны его мечты о городах будущего. То, что неясно для некоторых и сейчас, волновало Хлебникова ещё в 1914 г.

Например, строительство новых домов:

На город смотрят сбоку, будут — сверху. Крыша станет главное30

(с развитием авиации. —

А.К.).

Так Хлебников предвосхитил “фасады с воздуха”, которыми уже занимается современная архитектура.

В постройках будущего должно быть

чередование сгущённой природы камня с разреженной природой-воздухом31

(к озеленению городов. —

А.К.).

И общие соображения:

Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома — значит без войны вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения ‹...›

32 «Мы и дома. Мы и улицетворцы»

«Мы и дома. Мы и улицетворцы»

Дальше его мечты о школах на площадях среди зелени, преподавание посредством кино и радио. (Надо не забывать, что всё это писалось 10–15 лет тому назад!)

Небокниги

На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развёрнутые на чёрном небе. Здесь толпились толпы народа, и здесь творецкая община тенепечатью на тенекнигах сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьма. Новинки земного шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы Советов.«Лебедия будущего», 1915 г.33

Дальнейшее развитие этих мыслей мы находим в вещах 1921 г.:

Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись “Осторожно”, ибо малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания. «Радио будущего34

Уже в наши дни и на наших глазах многие мечты Хлебникова осуществляются, утопия становится бытом.

Детство и юность будетлян

Ради ясности дальнейшего — кратко о себе. Делаю это не из “эгоцентризма”, а просто потому, что моя биография в известной степени восполняет воспоминания о моих товарищах по искусству.

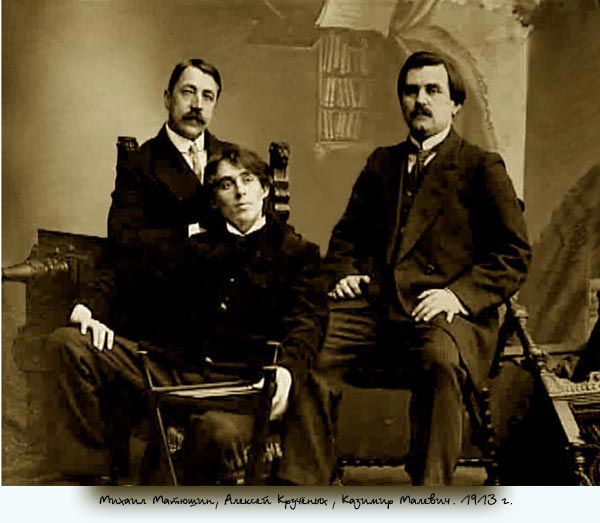

В 1912–13 гг., когда мы бились плечо-о-плечо, никто из нас не думал об “истории футуризма” и мало интересовался прошлым, хотя бы даже своим. Но теперь, когда история футуризма уже вошла в общую историю литературы, становится необходимой и полная биография.

В 1912–13 гг., когда мы бились плечо-о-плечо, никто из нас не думал об “истории футуризма” и мало интересовался прошлым, хотя бы даже своим. Но теперь, когда история футуризма уже вошла в общую историю литературы, становится необходимой и полная биография.

Деятелей каждого литературного направления — реалистов ли, символистов ли, романтиков и т.п. отбирают, в конечном счёте, экономические и социальные факторы. Это они подготовляют ту или иную группу писателей или художников к её роли в искусстве. Вот почему мы часто без труда наблюдаем сходство биографий участников подобных групп, хотя бы эти люди выросли далеко друг от друга, ничего не зная о своих будущих друзьях, и даже не сознавая себя зачинателями определённого направления.

Завершается развитие одного цикла искусства, и настаёт пора развёртываться другому. Будто раздаётся бой барабана... Гогены словно просыпаются, бросают филистерское сидение за служебным столом, забывают семью, едут на Таити... Появляются новые формы, раздаются хохот и улюлюканье староверов и т.д. и т.д. Известен путь новаторов. Он варьирует в подробностях у каждого, но в основном один. Нужды нет, что Гоген не отрезал уха, как Ван Гог, Сезанн не ездил на Таити и жил филистером в Арле, — всё-таки их биографиям обще резкое расхождение с трафаретом. Это даёт повод мещанам обвинять людей искусства в пороках, в преступлениях, наделять их всевозможными недостатками. Эти “недостатки” обычно сопутствуют рождению новых форм.

Вот так именно я смотрю на свою биографию. Я полагаю, что мои угловатости созвучны необычностям моих товарищей, но те и другие мастерски укрепляли позиции футуризма. Публика этого, конечно, не понимала. Когда она травит и улюлюкает новонаправленца — футуриста, символиста или кого хотите, — обывательщина не понимает, что футурист не может не делать того, что её возмущает. Футурист борется за осуществление новых форм.

В этой борьбе находят отражение и борьба за существование, и классовая борьба, словом, здесь действуют основные исторические законы.

И понятно, что силы для такой борьбы подготовляются историческим процессом, а каждый отдельный участник борьбы — своим жизненным и литературным опытом.

И чем личность более упорна в своих отличиях и “недостатках”, чем крепче она их вырастила, тем более они пригодятся ей тогда, когда барабан забьёт тревогу.

Итак — моя биография, думаю, имеет типовой, а не индивидуальный характер.

Родился я 9 февраля 1886 г. в бедной крестьянской семье, в одной из деревень под Херсоном.35 До восьми лет — рос обыкновенным крестьянским мальчишкой, диким, необузданным, капризным и т.п. Помню такой случай из раннего детства. Моя тётя-монашка всё обучала меня религиозным песням. Мне это, видимо, мало нравилось, и однажды я ей в упор выпалил:

До восьми лет — рос обыкновенным крестьянским мальчишкой, диким, необузданным, капризным и т.п. Помню такой случай из раннего детства. Моя тётя-монашка всё обучала меня религиозным песням. Мне это, видимо, мало нравилось, и однажды я ей в упор выпалил:

— Чтоб вы, тётя, сдохли!

Вообразите ужас всей набожной семьи!..36

Когда мне было восемь лет, мои родные перебрались в Херсон, куда я и привёз из деревни всё, что развилось во мне на воле, без присмотра, в степи. В этом отношении в Херсоне мало что изменилось, хотя меня отдали в начальное училище и дальше — в высшее начальное. На улицах и в школе я был первым шалуном, крикуном, дерзилой, драчуном.37 Учитель говорил, бывало, что меня недаром зовут “Кручёных”.

Учитель говорил, бывало, что меня недаром зовут “Кручёных”.

Вдобавок ко всем шалостям я был крайне свободолюбив, не терпел стеснений, был наивно правдив — настоящий дикарь. Да, вот слово найдено!38

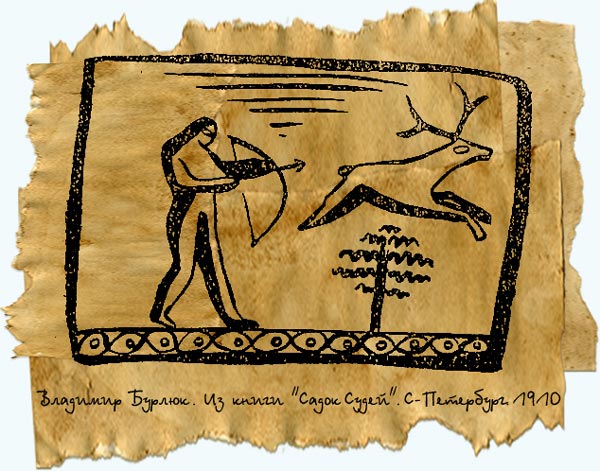

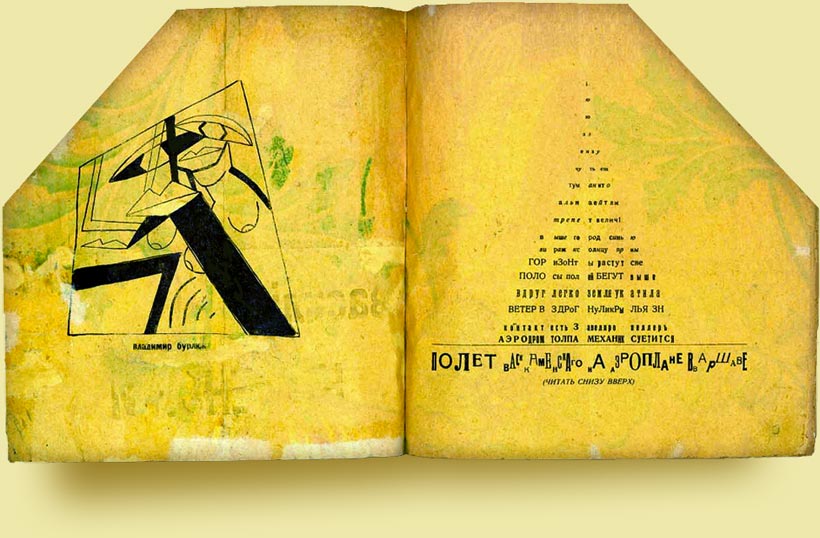

Вспомните, что в эпоху футуризма были вытянуты из-под спуда этнографических музеев не только так называемые “примитивы”, т.е. работы художников раннего средневековья, но и прямо произведения дикарей.39 И постфутуристское новаторство дореволюционного времени всё больше приближалось к первобытному искусству с его палочками, квадратиками, точечками и т.п. (супрематизм, беспредметничество). Но это к слову...

И постфутуристское новаторство дореволюционного времени всё больше приближалось к первобытному искусству с его палочками, квадратиками, точечками и т.п. (супрематизм, беспредметничество). Но это к слову...

Итак, я не терпел школьного начальства, мало “пострадал” от воспитания, тем более, что дома о нём и не подозревали. В этом смысле я был беспризорным “гадким утёнком”. Среда меня ненавидела и платила за мой дикий нрав не менее диким отношением. За мной установилась бедовая слава. Тогдашние шкрабы не могли меня “оценить” и понять. Однажды донос обвинил меня в таких поступках, от которых я сам содрогнулся. Меня исключили, не слушая оправданий. Пришлось заклеймённому “членовредителю” докончить образование в другой школе.

Деревня и пыльные улицы Херсона потворствовали моему дикарству. Школа — всё же немножко цивилизовала. Я страстно полюбил книги, зачитывался Гоголем, чуть ли не наизусть знал его «Вечера» и «Миргород».40 Мне было уже 14 лет. Был у нас ученик, изумительно передававший «Записки сумасшедшего». На меня это чтение производило неотразимое впечатление. Дома я, потихоньку от всех, старался подражать своему товарищу. В пустой квартире раздавался дикий хохот помешанного...

Мне было уже 14 лет. Был у нас ученик, изумительно передававший «Записки сумасшедшего». На меня это чтение производило неотразимое впечатление. Дома я, потихоньку от всех, старался подражать своему товарищу. В пустой квартире раздавался дикий хохот помешанного...

Ещё учеником — начал заглядывать в театр. Сезоном 1902 или 1903 гг. в Херсоне была труппа Мейерхольда. Особенно поразил меня «Потонувший колокол». Свежий, голодный глаз пожирал игру Мейерхольда, Кашеварова, Мунт, Снегирёва и др. Впечатление было необычайное! Особенно от начала. Я видел перед собой не декорации, но дремучую тёмную зелень глухого леса. И на этом фоне развёртывались захватывающие события: Генрих скатывался по оврагу в страшную пропасть, Раутенделейн чесала свои неестественно-длинные золотые волосы, кричал леший, хохотала и завывала старуха-ведьма; из замшелого колодца вырастала зелёная скользкая голова водяного (играл сам Мейерхольд).

Окончательно потрясли его дикие слова:

Кворакс!

Брекекекекс!..

41

Запечатлелись и другие драмы, комедии и даже оперы.

На актёров Херсону везло. В городском театре в те же годы играла королевистая Алла Назимова, оглушал Орленев и трагедийствовал сутулый Россатов.42

В 1905–06 гг. выступал А. Закушняк, тогда ещё молодой, темпераментный.43 Он превосходно читал рассказы Чехова и модные тогда либеральные стихи. Его выступления имели шумный успех. Молодёжь устраивала даже политические демонстрации.

Он превосходно читал рассказы Чехова и модные тогда либеральные стихи. Его выступления имели шумный успех. Молодёжь устраивала даже политические демонстрации.

Искусство театра покоряло, но не настолько, чтобы уйти в него. Да и как это сделать? В 15 лет такой переизбыток сил, что влечёт слишком многое. А основным был протест против всего, связывающего порывистые и противоречивые устремления. Я был полон “вольнобесия”, искал выхода.

В нашей школе попадались и хорошие педагоги. Особенное влияние имели на меня “столичные” учителя рисования. Они знакомили с “декадентством”, говорили об импрессионистах. Случайно это было или, может быть, я ошибался, но мне казалось, что преподаватель русского языка был слабее: литература в этот период меня не так захватывала, как рисование. Вот почему, когда я окончил херсонскую школу и мне предстояло выбрать специальность, я решительно повернул к живописи. Меня тянуло к чему-нибудь огромному, красочному, а главное — свободному.

Понятно, что я ничего не знал, например, ни о технике, ни об инженерах, производство казалось мне скучным, мизерным. Строить однообразные дома для тогдашней жизни? Не дело! Была ещё карьера чиновника. Но это мёртвое рабское сословие, помешанное на взятке, кстати, высмеянное Гоголем, — меня просто пугало. А тогдашняя военслужба — чистое самоубийство!

Спорить со мною по поводу выбора профессии было, разумеется, напрасно, как и вообще спорить со мною: окончив курс высшей начальной, я был более нервен, неуживчив и неприличен, чем даже до школы.44 У меня был уже свой идеал, который, я уверен, не могли бы свалить никакие силы в мире. “Свободный художник” — это звучало гордо, в этом было что-то магическое. Конечно, я мог бы попытаться поступить и в университет, но для этого требовалось долгое время на подготовку. Оттяжка, замедление, скучная зубрёжка были не в моем характере и не в моих силах, а “свободные искусства” перетягивали всё. Словом, вскоре я был в одесском художественном училище...45

У меня был уже свой идеал, который, я уверен, не могли бы свалить никакие силы в мире. “Свободный художник” — это звучало гордо, в этом было что-то магическое. Конечно, я мог бы попытаться поступить и в университет, но для этого требовалось долгое время на подготовку. Оттяжка, замедление, скучная зубрёжка были не в моем характере и не в моих силах, а “свободные искусства” перетягивали всё. Словом, вскоре я был в одесском художественном училище...45

Для будетлян в этой тяге к живописи было нечто “роковое”.

Поговорим о некоторых совпадениях. Как известно, почти все кубофутуристы были сперва художниками, но как это случилось? Значительно позже, в 1922–32 гг., когда я познакомился с биографиями и автобиографиями моих товарищей по футуризму, “созвучность” нашего прошлого выступила довольно отчётливо. У всех та же бесшабашность, сходство интересов, тяга к яркому, красочному.

Вот, к примеру, о раннем детстве Маяковского по рассказам его сестры:

Звери — любимые друзья Володи. Любимыми играми были путешествия, с лазаньем по деревьям, заборам, переходы по бурным рекам, карабканье по скалам. Он любил крабов, которые расползались по всей квартире.

Одно из любимых занятий, придуманных Володей, было скатывание на камнях с горы к реке Ханис-Цхали. Он уговаривал сестру:

— Так хорошо лететь вниз, кругом всё сыплется, трещит страшно, а всё-таки остаёшься целым.

С семи лет отец брал Володю с собой в объезд лесничества на лошади. Этого Володя ждал всегда с нетерпением.

46

В своей автобиографии Маяковский рассказывает, как в пятилетнем возрасте, начитавшись «Дон-Кихота», он сделал деревянный меч и разил всё окружающее.47

Там же Маяковский вспоминает, как восьмилетним мальчиком держал экзамен в гимназию:

Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве). Знал хорошо. Но священник спросил „что такое ‘око’?” Я ответил: „Три фунта” (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что ‘око’ это ‘глаз’ по-древнему церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу всё древнее, всё церковное и всё славянское. Возможно, что отсюда пошёл и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм.

48

905 г.

Не до учения. Пошли двойки. Перешёл в четвёртый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался) — на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника Исидор, от радости вскочил босой на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошёл. Хорошо!

49

В поэме «Люблю» Маяковский рассказывает о своем детстве уже в стихах.

Я в меру любовью был одарённый

Но с детства

Людьё

Трудами муштровано.

А я —

Убег на берег Риона

и шлялся,

ни черта не делая ровно.

Сердилась мама:

— Мальчишка паршивый!

Грозился папаша поясом выстегать.

А я,

разживясь трёхрублёвкой фальшивой

Играл с солдатьём под забором в “три листика”.

Без груза рубах

Без башмачного груза

Жарился в кутаисском зное

Вворачивал солнцу то спину

То пузо

Пока под ложечкой не заноет.

50

И ещё:

Меня ж из пятого вышибли класса

Пошли швырять в московские тюрьмы.

51

Но кто не играл в детстве в разбойников. Потом обычно остепеняются. Не то было с Маяковским и почти с каждым из нас. Вышибленный Маяковский попал в революционное подполье, отсидел 11 месяцев в Бутырках, а выйдя оттуда, мог найти только одну подходящую для себя легальную профессию “свободного художника”. Он поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. Было это за два года до его вступления на литературную арену.52

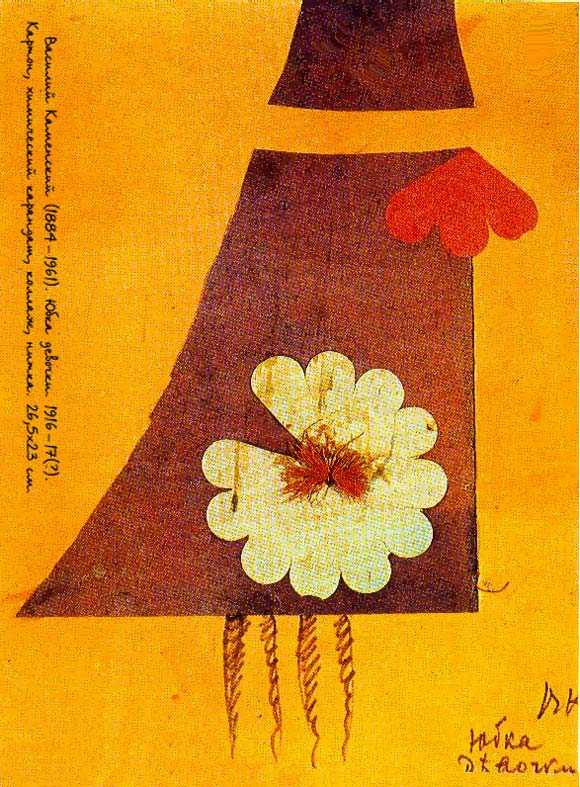

Подобные же куски из биографии другого “бесшабашца” В. Каменского.

12-летним мальчиком, — вспоминает он, — нашёл на базаре «Стеньку Разина» — с ума спятил от восхищенья, задыхался от приливающих восторгов, во снах понизовую вольницу видел, и с той поры все наши детские игры сводились — подряд несколько лет — к тому, что ребята выбирали меня “атаманом Стенькой”, и я со своей шайкой плавал на лодках, на брёвнах по Каме. Мы лазили, бегали по крышам огромных лабазов, скрывались в ящиках, в бочках, мы рыли в горах пещеры, влезали на вершины ёлок, пихт, свистели в 4 пальца, стреляли из самодельных самострелок, налетали на пристань... добро делили в своих норах поровну. Вообще с игрой в “Стеньку” было много работы, а польза та, что мы набрались здоровья, ловкости, смелости, энергии, силы. Я перестал писать плаксивые стихи о сиротской доле. Почуял иное. Например:Эй, разбойнички, соколики залётные,

Не пора ли нам на битву выступать,

Не пора ли за горами

Свои ночки коротать.

Уж мы выросли отпетыми...

И т.д.

В. Каменский. Путь энтузиаста. М.: Федерация». 1931 г.53

Как известно, дело не ограничилось мальчишеским увлечением. Вся жизнь В. Каменского проходит под мятежным знаком Разина и Пугачёва.

В 1909 г. Вас. Каменский показывал свои стихи о Степане Разине В. Хлебникову.

Ушкуйничья кровь горяча и т.д.

54

А став взрослым, В. Каменский написал и роман, и поэму, и пьесу о Степане Разине, пьесу и поэму о Пугачёве.

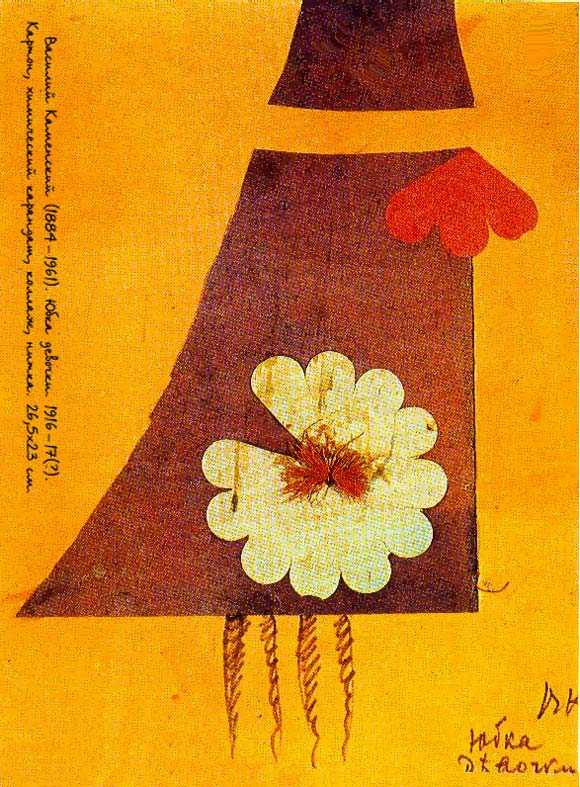

До вступления на литературное поприще В. Каменский тоже отдал дань живописи. Сам Каменский вспоминает:

Следует сказать, что за это время (осенью 1908 г. по выходе «Садка судей») я работал по живописи в открывшейся студии Давида Бурлюка, сделал картину и повесил на выставке, как настоящий художник.

«Путь энтузиаста», стр. 10755

Занятия живописью у Каменского были непродолжительными. Разбойничьи стихи и поэмы скоро вытеснили её.

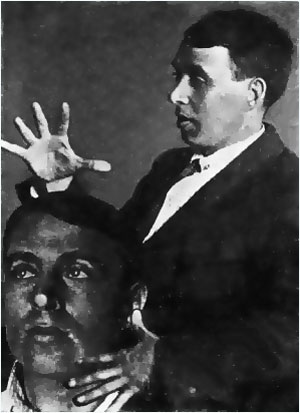

‹Давид› Бурлюк вспоминает о своем детстве в автобиографии (изд‹анной› в Нью-Йорке, 1924 г.).

Отец, охотящийся на волков...

Отец мой был зверски сильный человек!

56

В своей поэме «Апофеоз Октября» Д. Бурлюк пишет, вспоминая Россию:

‹...› поросли поля полынью.

А о себе вспоминает так:

Уверовал: я пролетарий.

Я футурист и сверхбосяк!

(Газета «Русский голос», Нью-Йорк, 6 ноября 1927 г.,

и отдельной книгой — «Десятый Октябрь», Нью-Йорк, 1928 г.)57

Шестнадцати лет Бурлюк поступил в Казанское художественное училище.

— Страсть моя к рисованию, — рассказывает он, — в это время достигла такого напряжения, что я не мог ни о чём другом думать, как только о живописи.

58

Правда, биографии Д. Бурлюка до сих пор нет, а имеется только очень скупой автоконспект её.59

Я вспоминаю, как ещё в 1912 г. Бурлюк, подбивая меня на самые резкие выходки, сладострастно приговаривал:

— Главное — всадить нож в живот буржуа, да поглубже!

В начале 1914 г. Бурлюк вместе с Маяковским были (конечно!) исключены из школы живописи, ваяния и зодчества за публичные выступления.

О Бурлюках подробнее будет в дальнейших моих воспоминаниях.

Велимир Хлебников родился в селе Тундутове, Астраханской губ‹ернии›.60 Раннее детство его прошло среди природы. Биография Хлебникова изобилует пробелами, но, очевидно, это был своеобразный и дикий ребенок, раз уже в 13 лет он жил так:

Раннее детство его прошло среди природы. Биография Хлебникова изобилует пробелами, но, очевидно, это был своеобразный и дикий ребенок, раз уже в 13 лет он жил так:

Уже тогда его тяготила обывательская обстановка. Он вынес из комнаты всю мебель, оставив кровать и стол, а на окна повесил рогожи. В такой обстановке он обычно жил повсюду и в дальнейшем.

См. его биографию в 1 т. соч. Хлебникова. Изд. Писателей в Лнгр.61

С 1908 г., т.е. с 23-летнего возраста, начинаются его постоянные скитания и переезды. В 1911 г. он исключён из Университета. В 1914 г. он порвал с “отчим домом” и блуждает один по всей России.

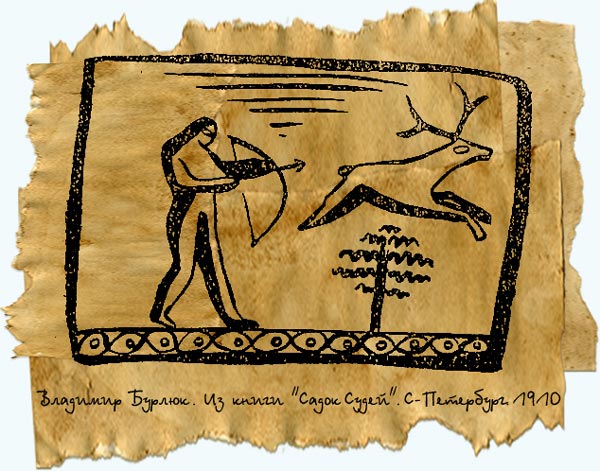

Первые поэмы Хлебникова (примерно до 1910 г.) посвящены дикой первобытной жизни.

Зверь с рёвом гаркая

Лицо ожёг

Гибель какая

Дыханье дикое

Глазами сверкая

Морда великая(«И и Э». Повесть каменного века)62

Первые вещи, подобные этой, В. Хлебников дал для печати в «Аполлон», но, конечно, тонконогие эстеты и “Аполлоны с моноклем” не могли принять такую поэзию.

До вступления на литарену В. Хлебников тоже уделял много времени рисованию.63

Ещё раз напоминаю:

Я вовсе не хочу сказать, что, не будь компании этих “диких людей”, не было бы и футуризма. Он, конечно, возник бы, независимо от нашего существования. Люди нашлись бы. Но, вероятно, и они имели бы биографию, наиболее подходящую для разрушителей старого официального академического искусства...

Я вовсе не хочу сказать, что, не будь компании этих “диких людей”, не было бы и футуризма. Он, конечно, возник бы, независимо от нашего существования. Люди нашлись бы. Но, вероятно, и они имели бы биографию, наиболее подходящую для разрушителей старого официального академического искусства...

Раннего детства сотоварищей я касаюсь лишь мельком, дабы показать, что наши биографии во многом очень схожи.

О том, что происходило уже на моих глазах, в дальнейшем расскажу подробнее.

А сейчас вкратце об Одессе.

В одесском художественном училище я попал в мир богемы. Мне не к чему было привыкать в этом мире: я словно жил уже в нем сотни лет. Товарищи по школе — длинноволосые бедняки, мнившие себя “гениями”. Все, однако, зверски работали и по-настоящему любили искусство. Голодали, нуждались во всём, но верили в будущее и презирали не понимавших их необыкновенные работы. “Хохот толпы” — это была награда. Главное — верить в своё чувство. А оно было молодо, искренно и ещё ничем не разочаровано. Прибавьте к этому окружающую обстановку: огромное, мятежное море, одесский порт, Ланжерон — место купаний, прогулок и встреч с “политическими” и даже “нелегальными”, знакомство с художественной литературой в библиотеке училища и, наконец, — 1905 год, демонстрации, забастовки и героический «Броненосец Потёмкин». Одним словом, будь впечатлений даже в тысячу раз меньше, их достало бы, чтоб закружить хоть кого.

И всё же результаты школьной учебы оказались неожиданными для молодого мечтателя.

С чем, собственно, я вошёл в стены художественного училища? Это хорошо помню: я жаждал яркости, необъятных просторов, ощущал в себе подспудные силы, которые искали выхода.

Но когда я взял уголь, чтобы с фотографической точностью и аккуратностью оттушевывать бесконечных Венер и Аполлонов, завитки орнаментов и т.п. дребедень, то скоро набил оскомину. Необъятные горизонты закрылись передо мною, яркость зачахла, и моя свобода, увы, спряталась в карман. Я продолжал заниматься и даже окончил (в 1906 г. со званием “учителя рисования”!) школу, но машинально, как во сне.64

Едва же очнулся после школы, я совершенно иначе осознал живопись, как воссоздание и перестройку мира в яростных красках, широких обобщающих пятнах.65 Как мало общего с этим огневым искусством было в рутинёрских самодовлеющих и прилизанных деталях, которым поклонялись архаические изожрецы, но из которых не возникало ничего целого, осмысленного. Где уж тут творить новые миры, если даже серенькая обыденная действительность разбита вдребезги, в черепки тощих [дохлых] натюрмортов и греко-римских носов.

Как мало общего с этим огневым искусством было в рутинёрских самодовлеющих и прилизанных деталях, которым поклонялись архаические изожрецы, но из которых не возникало ничего целого, осмысленного. Где уж тут творить новые миры, если даже серенькая обыденная действительность разбита вдребезги, в черепки тощих [дохлых] натюрмортов и греко-римских носов.

И не было плана, не было монтажного чертежа, чтобы из этого мусора восстановить, собрать хотя бы самую жалкую фотокопию жизни.66

Скорее всего, именно поэтому я в конце концов отказался от “чистой” живописи и ушёл в шаржи. Зло деформировать натуру было так радостно после рабского и тупого следования её случайным обрывкам.

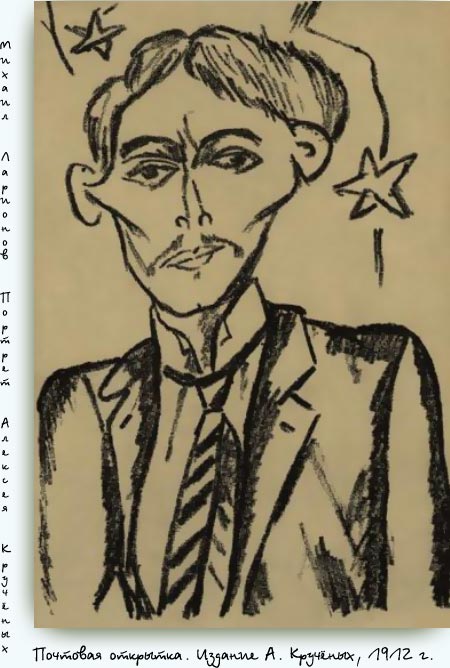

В 1908–10 гг. я работал в московских юмористических журналах, рисовал шаржи на профессоров (вышла серия открыток) и, наконец, выпустил у себя на родине два литографированных альбома «Весь Херсон в карикатурах».67 Таким образом, я впервые выступил публично как нарушитель затхлого благочиния провинциальных кладбищ. Но разоблачение обезьяньей сути передоновских рож, воспроизведение их гнусных ужимок и дряблых гримас было ниже моих устремлений и не растраченных ещё возможностей. Словом, я оставил кукрыниксово — Кукрыниксам.68

Таким образом, я впервые выступил публично как нарушитель затхлого благочиния провинциальных кладбищ. Но разоблачение обезьяньей сути передоновских рож, воспроизведение их гнусных ужимок и дряблых гримас было ниже моих устремлений и не растраченных ещё возможностей. Словом, я оставил кукрыниксово — Кукрыниксам.68

Совсем как далёкий эпизод вспоминаются мои мимолётные живописные успехи. Помню, в Москве участвовал даже в солидных выставках рядом с Репиным, и профессорские «Русские ведомости» одобряли меня, порицая Илью Ефимовича.69 Это многим бы вскружило голову, но мне уже тогда представлялось не больше чем занимательным курьёзом.

Это многим бы вскружило голову, но мне уже тогда представлялось не больше чем занимательным курьёзом.

Вспоминаю ещё, что мои пейзажные этюды и портреты хорошо и без остатка продавались. В «Искре» (приложение к «Русскому Слову») как-то в начале 1912 г. появилась даже целая страница снимков с моих работ, посвящённых подмосковным Кузьминкам.70 Словом, с материально-карьеристской стороны мне угрожала серьёзная опасность погрязнуть в трясине модного украшательства мещанского бытия. Но ни деньги, ни хвалебные рецензии, ни сама живопись уже не устраивали меня. Я был более “широкой” натурой, чем это нужно для художника. Только видеть мир мне было мало. У меня был острый слух. Молчащая картина, косноязычная среда художников отнимали у меня половину мира, делали его однобоким. Мой мир должен был звучать, великие немые должны были заговорить.

Словом, с материально-карьеристской стороны мне угрожала серьёзная опасность погрязнуть в трясине модного украшательства мещанского бытия. Но ни деньги, ни хвалебные рецензии, ни сама живопись уже не устраивали меня. Я был более “широкой” натурой, чем это нужно для художника. Только видеть мир мне было мало. У меня был острый слух. Молчащая картина, косноязычная среда художников отнимали у меня половину мира, делали его однобоким. Мой мир должен был звучать, великие немые должны были заговорить.

Конечно, так же не могла бы удовлетворить меня и одна музыка: она обесцвечивает мир, как живопись — обеззвучивает. Искусство ищет синтеза, Скрябины мучаются над светомузыкальными поэмами. Нет, однако, более естественного, совершенного и многогранного средства выражения себя в искусстве, чем слово. Можно жить без живописи и музыки, но без слова — нет человека! От живописи я повернул к поэзии, как к последнему и неотъемлемому рычагу, которым можно сдвинуть землю.71

Это было неизбежно для меня при всех условиях. Но, несомненно, здесь сыграл важную роль и 1905 год. Разлив страстных речей, трибуны первой революции, её многоголосые митинги впервые показали мне, ещё мальчишески впечатлительному, могущество живого слова. Тогда я мечтал стать оратором, властелином гудящего человечьего моря.72 Взрослому мне — неудовлетворённому живописцу — уже естественно было сознательно избрать своим уделом самую красочную — поэтическую, образную речь. А ораторские вожделения молодости заставили вынести поэзию на эстраду публичных литературных турниров, диспутов и будетлянских вечеров.

Взрослому мне — неудовлетворённому живописцу — уже естественно было сознательно избрать своим уделом самую красочную — поэтическую, образную речь. А ораторские вожделения молодости заставили вынести поэзию на эстраду публичных литературных турниров, диспутов и будетлянских вечеров.

Здесь опять уместно отметить совпадение жизненных путей футуристов зачинателей.

Маяковский тоже начинал как подающий блестящие надежды рисовальщик. Ещё профессора Школы живописи отметили его как старательного и способного. Теперь, когда вышел “весомый” альбом рисунков Маяковского,73 в его талантливости как художника не может быть сомнения. И всё же Маяковский усомнился и ушёл от станка и масла к громовым раскатам, к “грозному оружию” своих железных строк. Причины? Они ясны из ряда высказываний самого Маяковского о Школе живописи и современной художественной жизни.

в его талантливости как художника не может быть сомнения. И всё же Маяковский усомнился и ушёл от станка и масла к громовым раскатам, к “грозному оружию” своих железных строк. Причины? Они ясны из ряда высказываний самого Маяковского о Школе живописи и современной художественной жизни.

— Поступил в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества... Удивило: подражателей лелеют, самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

Из автобиографии Маяковского74

То же говорит он в одной из своих ранних статей (1914 г.):

— “Свободные художники” училища внимательно следили за добрым настроением училищных умов: лишили ученика всякой борющейся самостоятельности...

— Никто и никогда не писал картин, да и не мог писать. Писание картин — это знание о том, как расположить на холсте красочные пятна, какую дать этим пятнам форму и как их отнести друг к другу. Эта первая, главная наука, называющаяся композицией, — так вот классов, посвященных ей, нет совершенно...

— Копируют, копируют, без конца копируют натуру... Преподаватели вкладывают в ещё беззубый рот ученику свой пережеванный вкус, совершенно не заботясь о том, не покажется ли после этого несчастному даже радостная весна коричневой и горькой, как пастернак.

75

Как видно, московская школа мало отличалась от одесской!

Ясно, что, несмотря на большие способности к живописи, Маяковский в такой школе долго удержаться не мог. Его критическое отношение к школе, её профессорам и современной живописи вообще, и его борьба за новое искусство, за творческую самостоятельность привели к исключению Маяковского (совместно с Бурлюком) из училища, якобы за нарушение её “правил внутреннего распорядка”.

Впрочем, не “уйди” Маяковского начальство, он, несомненно, ушёл бы из школы сам, так как к тому времени его взгляды на современную художественную жизнь мало отличались от его оценки брошенной школы. Вот что он писал тогда:

— Все именующие себя художниками занимаются очень полезными вещами, но к живописи это имеет отношение только подготовительное... Современности не выражают...

76

— Характерно: выставки, десятки выставок; должно быть, на каждой улице обеих столиц трепались за год всехцветные флаги различнейших “передвижных”, “союзов”, “посмертных”, “независимых”, “валетов” и других несметных полков живописцев и... ни одной живописной радости, ни одной катастрофы, ничего захватывающего — ни разу не хотелось стать перед вещью надолго и, может быть любя, может быть негодуя, смотреть, смотреть и смотреть.

77

Жадный глаз Маяковского остался без пищи.

— Живопись оказалась профессией без определенных занятий...

78

Голос, этот самый совершенный инструмент, математически точно воспроизводящий мысль и образ, краски и звуки, и всё многообразие бытия, — полонил Маяковского и был покорён им. Поэт подчёркивал это даже в названиях своих книг: «Маяковский для голоса», «Во весь голос». Все вещи Маяковского написаны для громкого чтения, для эстрады, для площади. Маяковский весь в голосе, и даже собственные живопись и рисунок он поставил на службу своей поэзии.

Ещё скорее прошли мимо живописи В. Каменский79 и В. Хлебников.

и В. Хлебников.

А Б. Пастернак, как известно, дезертировал в поэзию из лабиринтов контрапункта и постных полуцерковных зал консерватории. Не смогла музыка надолго подчинить и С. Третьякова.80

А Б. Пастернак, как известно, дезертировал в поэзию из лабиринтов контрапункта и постных полуцерковных зал консерватории. Не смогла музыка надолго подчинить и С. Третьякова.80

Единственным, быть может, исключением является Д. Бурлюк — “всеобъемлющий работник”. Поэт, охочий до пения, он и до сих пор не оставил живописи.81 Но об этом особо, в главе «Одноглазый сатир».

Но об этом особо, в главе «Одноглазый сатир».

А сейчас ещё несколько слов о себе, чтобы покончить со своей вовсе не лёгкой юностью.

Осенью 1907 г. я впервые приехал в Москву. По инерции ещё продолжал свои занятия живописью, хотя прибыл уже с некоторыми особыми “идеями”. Собирался, например, тогда бороться с расхищением “сексуальных фондов” (особенно среди молодёжи), восставал против культа любви.82 Следствие увлечения митинговым проповедничеством! Но старшие товарищи меня засмеяли...

Следствие увлечения митинговым проповедничеством! Но старшие товарищи меня засмеяли...

Как известно, 1907–09 гг. — эпоха реакции. В культурных областях — мрак. В искусстве — расцвет мистико-половых проблем, розановщина и санинщина, стена отчаяния Л. Андреева, махровые фижмы и мушки Кузмина, навьи чары Сологуба. Всё это под медлительные переплески бальмонтизма, под гнусавость мишурной лиры псевдо-аполлонов.

Философия — бездны, богоискательство и провинциальное ницшеанство.

Я было написал статьи «Право на преступление» (что-то достоевистое) и «Заблудившееся добро» (о Льве Толстом).83 Но... профессор-юрист, которому я дал на прочтение первую статью, заявил, что такого “права” быть не может, а редактор газеты ужаснулся при виде второй.

Но... профессор-юрист, которому я дал на прочтение первую статью, заявил, что такого “права” быть не может, а редактор газеты ужаснулся при виде второй.

Пописывал изредка и стишки. О них знакомая курсистка даже отозвалась похвально: „Это так же остро, как у Бодлера”. Помню строчки:

Мой рот косноязычен,

Зубы желты,

Губа дрожит

И нос таит испуганность иголки...

84

Словом, меня бросало во все стороны. На этом распутье меня выручил Д. Бурлюк. С ним я встретился в Москве ещё в 1908 г. Мы много беседовали об искусстве, читали друг другу свои первые хромоногие литопыты. Бурлюк заражал неисчерпаемой жизнерадостностью, остротой, здоровым смехом. Прекрасное противоядие против жалобных стишков и захолустных теорий!..

———————————

Примечания

1

1 Имеется в виду поэма Кручёных и Хлебникова «Игра в аду», первое литографированное издание с иллюстрациями Н. Гончаровой (М., 1912). Подробнее об этом см. гл. «Знакомство с Бурлюками, Маяковским и Хлебниковым».

2

2 Имя Кручёных неоднократно упоминается в примечаниях к пятитомнику Хлебникова, изданному Н. Степановым (см., например, отрывки из воспоминаний Кручёных об «Игре в аду» в примечаниях ко второму тому, с. 307–308). Пятый том собрания сочинений Хлебникова вышел в 1933 г. В нём были опубликованы некоторые материалы, предоставленные Кручёных редакторам тома, в том числе два письма Хлебникова от 19 и от 22 августа 1913 г., которые Кручёных первоначально предполагал включить в раздел «Неизданные документы» своих воспоминаний, однако заменил их в поздней редакции рукописи на “открытое письмо” Хлебникова от 1 февраля 1914 г. (что позволяет предположить, что Кручёных продолжал работу над рукописью и после 1932 г.). В вышедшем в том же 1933 г. XXIV вып. «Неизданного Хлебникова» Кручёных опубликовал список «Замеченные неточности и опечатки в 5-м томе Собрания произведений Хлебникова» (С. 11–12), который лёг в основу списка замеченных ошибок, опубликованных Харджиевым в предисловии к «Неизданным произведениям» Хлебникова (М., 1940). Редактор этого издания Н.И. Харджиев неоднократно ссылается на Кручёных.

3

3 Далее в раннем рукописном варианте, находящемся в РГАЛИ (1334. I. 36. Л. 7), следует: „Думаю, что русский футуризм от этого особенно не пострадает, а мои воспоминания только выиграют”.

Последние три параграфа, видимо, дописанные автором в последний момент, отсутствуют.

4

4 В этой фразе Кручёных по сути саркастически объединяет под маркой „эпохи литературного блуда” скандально-известный роман Арцыбашева «Санин», который многими рассматривался как “желтый”, низкопробный, порнографический, и изысканный «Аполлон» (1909–1917), журнал интеллектуальной и художественной “элиты”, который футуристами воспринимался в качестве „духовного блуда”. В начале своей поэтической карьеры в 1909 г. Хлебников был близок с группой “аполлоновцев”, но вскоре разошёлся с ними, что нашло отражение в написанном им, вероятно, около 1910 г. памфлете «Петербургский Аполлон» (впервые напечатан в сб. «Затычка», Херсон, 1914).

5

5 Из стихотворения «Замороженный Озирис» (1920). См.: Хлебников: НП. С. 179.

Автограф стихотворения — в уникальном рукописном альбоме коллажей и стихов «Завертиль. Убилейная кинга» (ныне находится в РГАЛИ, ф. 1334), подготовленном Сергеем Городецким с участием Хлебникова в честь Кручёных в Баку в 1920 г. (см. об этом альбоме в статье:

Гурьянова Н. Альбомы Кручёных // Панорама искусств 13. M.: Советский художник, 1990. С. 380). Стихотворение было перепечатано в сборнике «Стихи вокруг Кручёных» (Баку, 1921).

6

6 См.:

Хлебников: СП. Т. 2. С. 34. Здесь и далее пунктуация и расположение строк в стихотворных цитатах Хлебникова даются по рукописи Кручёных и часто не совпадают с опубликованным оригиналом.

7

7 Начало поэмы Хлебникова «Ночной обыск» (1921). См.:

Хлебников: СП. Т. I. С. 252.

8

8 Из поэмы «Уструг Разина» (1921–22). См.:

Хлебников: СП. Т. I. С. 250.

9

9 Кручёных приводит текст в той редакции, в какой он появился в сборнике «Садок судей» I (СПб., 1910) и в

Хлебников: СП. Т. 4. С. 30. В

Хлебников: НП (С. 453) и в большинстве последующих изданий Хлебникова этот текст приводится с исправлениями, внесёнными Хлебниковым в 1911 г.

10

10 Строки из романтической драмы «Зангези» (плоскость VI) (1920–22). См.:

Хлебников: СП. Т. 3. С. 324.

11

11 Кручёных изменил фразу Хлебникова:

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем (СП. Т. 4. С. 27).

12

12 Под названием «Война-Смерть» поэма была опубликована в третьем выпуске журнала «Союз молодежи» (1913). Известна литография Ларионова к процитированному фрагменту из поэмы, вошедшему годом ранее в книгу «Мирсконца» (1912).

13

13 См.:

Хлебников: СП. Т. 2. С. 35. В цитате пропущена одна строка после слов

смеянствуют смеяльно:

О, засмейтесь усмеяльно! 14

14 Кручёных приводит здесь первую строку из поэмы «Разин» (1920). Кручёных имел в своем распоряжении вариант этой поэмы (см.:

Хлебников: СП. Т. 1. С. 318).

15

15 Ещё в ранней статье 1913 г. «О расширении пределов русской словесности» Хлебников писал:

Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым (см.:

Хлебников: НП. С. 342).

16

16 Очевидно, Кручёных имеет в виду тексты «Радио будущего» и «Мы и дома» (см.:

Хлебников: СП. Т. 3. С. 275, 290).

17 Хлебников В.

17 Хлебников В. Учитель и ученик. (Разговор). Херсон, 1912.

18

18 “Формулы времени” Хлебникова приведены во многих статьях и прозаических отрывках этого периода и, в частности, в его книгах «Время мера мира» (Пг., 1916), «Доски судьбы» (М., 1922–23).

Кручёных не упоминает здесь о том, что сам он написал предисловие к книге Хлебникова «Битвы 1915–17 гг. Новое учение о войне» и что эти выкладки Хлебникова в какой-то степени отразились в его собственном творчестве: в частности, в создании альбома «Вселенская война», где Кручёных моделирует „мировые и межпланетные войны” 1985 года. Приводим здесь это предисловие Кручёных, не переиздававшееся со времени первой публикации, полностью:

„Законы судьбы предлагаемые Хлебниковым были и у астрологов каковые вкупе со „многими великими мудрецами древности” знали лишь часть мира и потому владели частью истины.

Верные но не проверенные были гадания их. Уясняя таковые, изыскания Хлебникова имеют кроме того важное поэтическое значение. И до нас иные мечтали:

„мирозданье расколдуем”!

но лишь мы, то будетляне то азиаты, рискуем взять в свои руки рукоять

чисел истории и вертеть ими как машинкой для выделки кофе!..

Гадание г-жи Тэб напр. — как и иных историков — могут быть более или менее остроумны но научного значения она сама им не придает.

Для нас же, если история не будет приведена к числу, — она еще не история, а лишь М-ме Тэб!.. В. Хлебников чрезвычайно воинственный человек и родился таковым.

Кто читал его «Боевую славян», призыв „посолонь на немь”, «Ночь в Галиции» и др. (см. «Изборник» и «Ряв»), тот знает, что великая война 1914 г. и завоевание Галиции воспеты Хлебниковым уже в 1908 г.!

Не будем поэтому коситься и на его пророчества в предлагаемой книге!

Уже указано их историческое и поэтическое значение. Их же определение отдельных событий выяснят сами события.

Если в 1915 г. сбудутся судьбы находящиеся пока “в руках” (рукописях) Хлебникова — то его изыскания станут историческим законом — или же придется проверить вычисления призвав на помощь еще новые части света и новые миры...

Но теперь храбрый Хлебников сделал вызов самой войне — К барьеру!”

Понятие “войны” можно рассматривать как одно из смыслообразующих понятий, одно из слагаемых метатекста авангардной культуры, которое модифицируется не только на сюжетном, но и на формальном уровне. Это понятие было неразделимо связано с идеей новаторства и органичности бесконечного обновления бытия, основанного на разрушении старых, омертвелых форм и структур.

19

19 Заключительная строка из воззвания Хлебникова, опубликованного без названия в сборнике «Ряв. Перчатки 1908–14 гг.» (СПб., 1914. С. 3). Перепечатано под заглавием «Воззвание» в:

Хлебников: СС. Т. 3. С. 406.

20

20 Слово ‘воин’ имело для Хлебникова особое значение, судя по записям в его дневнике:

Делятся на воинов и цуциков; воины это мы, а цуцики те, кто питаются от остатков после нас; из наиболее замечательных цуциков следует отметить ‹...›

цуцик Куприн, цуцик ‹Сологуб› (СП. Т. 5. С. 328).

21

21 Письмо приведено в «Биографических сведениях», предварявших первый том

Хлебников: СП (С. 11,12), а также вошло в подборку писем в пятом томе (С. 309). Кручёных цитирует неточно: фраза начинается со слова ‘Опять’, вместо

многих — ‘моих’, после

держать голову пропущено слово

выше.

22

22 Стихотворение «Где как волосы девицыны...» (1916) впервые опубликовано в:

Неизданный Хлебников. Стеклограф / Ред. и примеч. А. Кручёных. М., 1928. Вып. 1–2. Впоследствии напечатано в:

Хлебников: НП. С. 169.

23

23 См.:

Хлебников: СП. Т. I. С. 190.

24

24 В этом варианте текст был опубликован в «Новом Лефе» (1928. № 2). Другой вариант этого стихотворения приведен в

Хлебников: СП. Т. 5. С. 82.

25

25 См. примеч. 14. Текст Хлебникова «Учитель и ученик» был перепечатан с незначительными сокращениями в третьем выпуске журнала «Союз молодежи» (1913).

26

26 Здесь и далее Кручёных цитирует отрывок в записи Дмитрия Петровского, опубликованной в: Леф. 1923. № 1. С. 165 (позднее напечатан в:

Хлебников: СП. Т. 4. С. 111. Другая, исправленная редакция этого отрывка помещена в:

Хлебников В. Творения / Под ред. В. Григорьева, А. Парниса.

М.: Советский писатель, 1987).

27

27 Там же. С. 165. В цитате есть разночтения с опубликованным текстом. После слов:

Совсем не так было в Москве пропущено:

где я опять нашёл скитавшегося Петровского.

28

28 См.:

Хлебников: СП. Т. 1. С. 229–230. Пропущена строка, у Хлебникова после:

Смотрит — пес любимый следует:

Удавленный папой.

29

29 См.:

Хлебников: СП. Т. 1. С. 253.

30

30 См.:

Хлебников: СП. Т. 4. С. 276.

31

31 Там же. С. 277. У Хлебникова:

Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, Ислам) сгущенной природы камня с разреженной природой — воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой ‹...›.

32

32 Там же. С. 279. В тексте Кручёных ошибка: вместо ‘войны’ должно быть

вины.

33

33 См.:

Хлебников: СП. Т. 4. С. 287. В СП «Лебедия будущего» датирована 1921 г., однако Кручёных, впервые опубликовавший рукопись в: Неизданный Хлебников. Стеклограф / Ред. и примеч. А. Кручёных. М., 1928. Вып. 10, придерживается своей датировки рукописи 1915 г.

34

34 См.: Хлебников: СП. Т. 4. С. 290.

35

35 Подробнее о биографии Кручёных см.:

Сухопаров С. Алексей Кручёных: Судьба будетлянина.

München: Sagner, 1992 (Arbeiten und Texte zur Slavistik; 54),

электронная версия указанной работы на www.ka2.ruа также „абсолютно достоверные”, по оценке Н.И. Харджиева, воспоминания Ольги Сетницкой (1916–1987):

Сетницкая О. Встречи с Алексеем Кручёных (из дневниковых записей) / Предисловие Н.И. Харджиева // Русский литературный авангард. Материалы и исследования / Под ред. М. Марцадури, Д. Рицци и М. Евзлина. [Тренто]: Университет Тренто, 1990. С. 145–199.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 36

36 Тётки Кручёных по материнской линии были монахинями. Как сообщает О.Н. Сетницкая, по рассказам Кручёных, „одна из сестер была очень миловидна. Она учила А.Е. стихам об отшельнике”. И в другом месте: „Когда его мать, Епистимия, умерла, открыли царские врата, — знак её праведности” (

Сетницкая О. Указ. соч. С. 179,197).

37

37 Кручёных учился в Херсонском трехклассном училище с 1899 по 1902 г., которое он, несмотря на свои поздние рассказы о себе как о „шалуне, крикуне и дерзиле”, закончил, получив отличные оценки по Закону Божьему, русскому языку и поведению (РГАЛИ. Ф. 1334. On. 1. Ед. хр. 230, 232).

38

38 Здесь Кручёных разыгрывает заранее подготовленную “импровизацию” (один из основных приёмов искусства чтеца, очень характерный для стиля Кручёных-рассказчика). Слово ‘дикарь’ было найдено им еще в 1914 г. и повторено в «Автобиографии дичайшего», включенной в брошюру:

Кручёных А. 15 лет русского футуризма. 1912 — 1927. Материалы и комментарии.

М.: Изд. Всероссийского союза поэтов, 1928 (см. с. 314 — 317 наст. изд.).

Это слово отнюдь не случайно — оно имело свою историю в культуре авангарда (определённую параллель можно найти во французском fauves, брошенном критиками по поводу выставки Осеннего Салона в Париже 1905 г.): в 1912 г. Д. Бурлюк опубликовал статью «Die “Wilden” Russlands» в программном альманахе Кандинского и Франца Марка «Der Blaue Reiter», перекликающуюся в названии с «Die “Wilden” Deutschlands» самого Марка. В своей книге «Стихи В. Маяковского» (М., 1914) Кручёных писал:

рыжие! хулиганы! пещерные люди!

... —да, дикари!

Ха-ха!

так значит — дикари?

великолепно! — ведь

есть и небоскребы воли

а мы дикари — и воля ли

„заеденнаго клопом культуры” сравнится

с дикарем?

мы первобытны

и лишь у нас небоскреб пе-рво-бытной воли!

и презрения!

и гордости

и жестокости!

(См.: Кручёных А. Указ. соч. С. 18). 39

39 Увлечение африканским искусством, быстро распространившееся в новаторских артистических кругах Европы в эти годы, в России особенно заметно проявилось в деятельности одного из лидеров «Союза молодежи» В. Маркова (Вальдемарса Матвея), опубликовавшего в №№ 1 и 2 журнала «Союз молодежи» (СПб., 1912) программную статью «Принципы нового искусства», направленную против европоцентризма в искусстве. В 1913–1914 гг. В. Марков подготовил одну из первых в мире книг, посвященных африканской скульптуре, которая была опубликована уже после его смерти (

Марков В. Искусство негров. Пг., 1919). В 1914 г. «Союзом молодежи» была издана его книга «Искусство острова Пасхи». В № 3 «Союза молодежи» (1913) была напечатана полемическая статья другого участника этой группы, Августа Балльера, под названием «Аполлон будничный и Аполлон чернявый», где он, в частности, писал: „Аполлон новый. Родился с кривыми ногами (на гитаре: кавалеристом был рожден); цветом напоминает дочь-ночь Нубии, а также французскую ваксу; голова его из сталобронзы: кулаки будущих футуристов не прошибут” (Там же. С. 13). Вероятно, именно эту статью подразумевал К. Чуковский в своих рассуждениях о футуристах и Кручёных: „Им казался столь милым дикарский, черный, раскоряченный идол, а всемирный красавец беломраморный бог Аполлон внушал им одно отвращение. Та тяга к дикарству ‹...› ни у кого не проявилась в такой мере” (

Чуковский К. Футуристы. Пг.: Полярная звезда, 1922. С. 29, 30).

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 40

40 По свидетельству Н.И. Харджиева, Гоголь оставался одним из любимых писателей Кручёных. В 1943–44 гг. Кручёных создал поэтический цикл «Слово о подвигах Гоголя». Речь идет о пьесе Г. Гауптмана «Потонувший колокол» в постановке «Труппы русских драматических актеров под управлением А.С. Кошеварова и В.Э. Мейерхольда» (с 1903 г. труппа, режиссером и актером которой был в 1902–1905 гг. Мейерхольд, выступала под названием «Товарищество новой драмы»). Труппа, в которую входили Е.М. Мунт (1875–1954), Б.М. Снегирев (1875–1936) и др., играла в Херсоне, Николаеве, Тифлисе и других городах. В свой “херсонский” период Кручёных испытал, судя по всему, довольно серьёзное увлечение театром, которое вылилось в создание ряда театральных рецензий и статей, напечатанных на страницах херсонской газеты «Родной Край» в 1909-10 гг. По словам Сергея Сухопарова, Кручёных „‹...› стал весьма желанным автором этой популярной среди херсонцев газеты. Так, вне конкуренции были его театральные рецензии и статьи о театре, которые тем не менее он подписывал исключительно псевдонимом ‹А. Горелин› или криптонимом ‹А.Г.›” (

Сухопаров С.М. Алексей Кручёных: Судьба будетлянина. С. 27).

41

41 Любопытно такое неожиданное совпадение: Э. Голлербах в своей книге о поэзии Бурлюка упоминает этот же самый эпизод из пьесы Гауптмана в прямой связи с заумным языком у футуристов: „“Заумный” язык футуристов, образование слов, лишенных логического смысла, но имеющих определенный фонетический смысл, особенно часто подвергался высмеиванию и осуждению. Однако, и тут нетрудно привести в защиту футуризма некоторые исторические примеры: напомним, хотя бы, о “птичьем языке” у Аристофана и о крике аристофановских лягушек, повторенном Гауптманом в «Потонувшем колоколе»” (

Голлербах Э. Поэзия Давида Бурлюка. Нью-Йорк: Изд. М.Н. Бурлюк, 1931. С. 19).

42

42 Алла Александровна Назимова (1879–1945) — русская актриса, постоянная партнёрша П. Орленева. С 1906 г. играла в американских театрах. Павел Николаевич Орленев (наст. фамилия Орлов, 1869–1932) — известный русский актер, много выступавший в провинции. В фамилии Россатов в машинописи сделана опечатка. Вероятно, Кручёных имел в виду Николая Петровича Россова (наст. фамилия Пашутин, 1864–1945) — легендарного русского актера-гастролера, называвшего себя „актером транса или вдохновения” и игравшего исключительно роли классического репертуара.

43

43 Александр Яковлевич Закушняк (1879–1930) — русский драматический актер и артист эстрады, чтец, создатель жанра “вечеров рассказа” или “вечеров интимного чтения”. Начал свою артистическую деятельность в начале 1900-х гг. в «Товариществе новой драмы».

44

44 Эта самооценка во многом совпадает с характеристикой, данной в воспоминаниях А.А. Шемшурина, филолога, близкого кругу футуристов в 1910-е гг., издателя альбомов Кручёных «Война» (с линогравюрами Розановой) и «Вселенская война»: „Средства Кручёных были ограничены, и ему приходилось всю жизнь бороться за существование. Отчасти этим объясняется его нервозность. Это был ходячий клубок нерв. Он не терпел возражений и преград своей воле. Я помню, что в одно из первых свиданий со мною, он увидел у меня на столе футуристические издания, ему еще незнакомые. Повертевшись несколько на стуле, он вдруг попросил меня выйти из комнаты, чтобы он мог заняться книгами. Не дожидаясь даже моего согласия, Алексей Елисеевич стал раздеваться, чтобы остаться в одной рубашке. Я оставил его на час” (

Шемшурин А.А. Биографические заметки о своих корреспондентах. (1920-е гг.). Авторизованная машинопись. ОР РГБ. Ф. 339. 6. Ед. хр. 11).

45

45 Более подробная запись об Одесском училище есть в дневниках Сетницкой (от 14 июня 1957):

„Рассказывал о художественном училище в Одессе, где жил, голодая. У одной красивой девушки попросил, обнаглев от голода, двугривенный — его хватило на одно второе блюдо. Решил перескочить через два класса. Художник Костанди, плохой учитель, но добрый человек, посоветовал написать заявление. В 1906 году директор был на всё готов, только бы учащиеся вели себя тихо. А.Е. разрешили “перескочить”. Экзамен держал “на ура”. По истории, кажется, успел прочесть 2 билета, достал пятый, поставили 3, а надо бы 2. По истории искусств — та красивая девушка рассказала ему 2 билета и самый любимый лектора — “египетский храм”. Это и спросили, поставили 5. Он кончил младшее отделение, не живописное; если б кончил, мог бы без экзаменов поступить в академию.

Рисовал хорошо. Попал в класс, где рисовали Венеру. Начал рисовать на большом листе, размеряя его линиями. Директор сказал: „Смотрите, как надо рисовать, когда рисуешь лоб, смотри на ногу”, т.е. надо соразмерять части. Натурщика сначала рисовали по пояс, затем всю фигуру. В 1912 г. в Москве учился у пейзажиста С.Ю. Жуковского. Как и Маяковский, не закончил образования” (

Сетницкая О. Указ. соч. С. 171).

46

46 См.:

Маяковская Л.В. Детство Владимира Маяковского // Пионер. 1930. № 4. С. 17.

47

47 См.:

Маяковский В. Я сам // Маяковский: ПСС. Т. 1. С. 12.

48

48 Там же. С. 12.

49

49 Там же. С. 13.

50

50 См.:

Маяковский В. Люблю // Маяковский: ПСС. Т. 4. С. 86.

51

51 Там же.

52

52 Здесь Кручёных, целиком, видимо, опиравшийся в своем повествовании на автобиографию Маяковского «Я сам» (глава «11 бутырских месяцев» и далее), не совсем точен. Маяковский был первый раз арестован 29 марта 1908 г. и 9 апреля освобожден до суда, который состоялся 11 октября. В августе того же года Маяковский был принят в приготовительный класс Строгановского художественно-промышленного училища. После своего третьего ареста Маяковский просидел в Бутырской тюрьме с августа 1909 г. по январь 1910 г. Он поступил в Московское Училище (Школу) живописи, ваяния и зодчества в августе 1911 г., а его литературный дебют состоялся на следующий год, в альманахе «Пощечина общественному вкусу» в декабре 1912 г.

53 Каменский В.

53 Каменский В. Путь энтузиаста.

М.: Федерация, 1931. См. также переиздание:

Каменский В.В. Сочинения. Репринтное воспроизведение изданий 1914, 1916, 1918 гг. с приложением.

М.: Книга, 1990. С. 396. Здесь и далее мы приводим ссылки на цитаты из Каменского по последнему изданию.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 54 Каменский В.В.

54 Каменский В.В. Путь энтузиаста // Каменский В.В. Сочинения. С. 433.

55

55 Там же. С. 440.

56 Бурлюк Д.

56 Бурлюк Д. Лестница лет моих // Д. Бурлюк пожимает руку Вульворт Бильдингу. Стихи 1898–23 гг. (К 25-летию художественно-литературной деятельности). Нью-Йорк, 1924. С. 40,41.

57

57 Начальные и заключительные строки из главы «Моя страна» поэмы «Апофеоз Октября»:

Страна Россия,

Где рос и я...

Где росы

Поросли

И Россы

Где поросли

Поля полынью

А небо синью...

(См.: Бурлюк Д. Десятый Октябрь.

Поэма и статья. Нью-Йорк: Изд. М.Н. Бурлюк, 1928. С. 7). 58

58 Бурлюк поступил в Казанское художественное училище в 1898 г. См.:

Бурлюк Д. Лестница лет моих. С. 42–43.

59

59 Воспоминания Бурлюка «Лестница лет моих», опубликованные в 1924 г., имеют подзаголовок: «Автобиографический конспект Отца Российского футуризма Давида Бурлюка. (По случаю юбилея)». В 1932 г. в своей книге «Красная стрела» Бурлюк опубликовал три главы из книги «Маяковский и его современники», носящие мемуарный характер, и сообщил, что им ещё в 1930 г. составлена книга воспоминаний, подготовленная для печати в России профессором А.Г. Островским. Эта рукопись ныне опубликована:

Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения / Публ., предисл. и примеч. Н.А. Зубковой. СПб.: Пушкинский фонд, 1994.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 60

60 Хлебников родился 28 октября (по старому стилю) 1885 г.

61

61 Биографические сведения // Хлебников: СП. Т. 1. С. 8.

62 Хлебников:

62 Хлебников: СП. Т. 1. С. 87. В цитате пропущены строки после:

Зверь с ревом гаркая /

Страшный прыжок, /

Дыхание жаркое. 63

63 О рисунках Хлебникова см.:

Дуганов Р. Рисунки Хлебникова // Панорама искусств 10.

М.: Советский художник, 1987.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 64

64 Далее в первоначальном варианте рукописи следует:

„С выходом в свет моей первой книги я стал окончательно писателем, хотя всё ещё не верил этому: я всё думал, что моя литературная работа будет мне подспорьем в жизни, как шаржи и портреты. Однако, этот взгляд был ошибочен. Но я настолько был далёк от истины, что ещё в 1910 году живя под Москвой в Кузьминках, я воображал себя художником и написал до двадцати больших полотен. Эту уверенность во мне поддерживала критика и вообще вся окружавшая меня обстановка: я участвовал на выставках, сходился больше с художниками и т.п. Во влиятельной в то время газете «Русские ведомости» меня хвалили, Репина же, с которым я участвовал на выставке, — порицали. Чего же вы хотите ещё больше: у меня был успех, почти известность. И тем не менее в это время я был уже умершим человеком как художник. И вот, теперь, когда я задумываюсь над тем, почему же всё это так случилось, почему я прозевал смерть Кручёных-художника, — я ничего не могу понять. Я только чувствую, что сила, влекшая меня туда, где я очутился, была так могущественна и сильна, как сильна сила, влекущая земной шар по его орбите. Если это не одна и та же сила, то следует сказать, что сходство между обеими силами в том, что обе они реальны и обеих их мы не чувствуем. Всё это я так тогда думал” (РГАЛИ. 1334.1).

65

65 Далее в первоначальном варианте рукописи следует:

„Однако было уже поздно. Не безразлично, между прочим, и то обстоятельство, что после школы я не пошёл по дороге строго чистого художества, т.е. — не занялся специально картинами, а скоро сбился в шаржи. Разумеется, и шаржи — искусство, и Домье — большой художник, и т.п., но всё же кто-то сыграл со мной злую шутку, толкнув на путь шаржа. Выходит так, что меня столкнули с пути художника. В моей судьбе произошёл сдвиг. Я попадаю в Москву, знакомлюсь здесь с новым искусством. Казалось бы, вот возможность вернуться на правильный путь, стать настоящим художником. Но эффект был обратный. Я увидал то, к чему Ларионов пришёл несколько лет спустя: он бросил живопись после того, как всё улыбалось ему, после того, как он был уже знаменитым художником. Каждый мало-мальски смысливший человек должен был предвидеть конец станковой живописи. Кроме того было не секрет, что все передовые позиции в новом искусстве были уже захвачены французами, и нам русским, оставалось тащиться позади, закреплять позиции. Такая работа мне не нравилась. Я был всё ещё молод, во мне бурлили силы и я жаждал великой борьбы, я готовился стать жертвой, но жертвой победительной. Всё это было с одной стороны.