редотвращая недоразумения — необходимо предисловие. Надо всегда писать о малоизвестном для читателя; во всяком случае, логически рассуждая, это должно представить наиболее крупный интерес. Но публика (всех мастей), наоборот, любит влечься к катанью на коньках глаз по строкам о том, что ведано и вкривь и поперёк разучено было ранее. Прежде чем перейти к воспоминаниям, мне нужно еще “облегчить душу” — относительно обвинений в эгоцентризме, дескать, он посмел обо всем судить со своей точки зрения. Но, многоуважаемые граждане. Я ведь всё и видел только с кóзел своей жизни: я не склонен уподобляться молодчикам иным ливрейным, что любят жизнь с запяток карет знаменитостей изображать. Погибший в буре революции поэт Г. тот же строй мыслей защищал строками:

редотвращая недоразумения — необходимо предисловие. Надо всегда писать о малоизвестном для читателя; во всяком случае, логически рассуждая, это должно представить наиболее крупный интерес. Но публика (всех мастей), наоборот, любит влечься к катанью на коньках глаз по строкам о том, что ведано и вкривь и поперёк разучено было ранее. Прежде чем перейти к воспоминаниям, мне нужно еще “облегчить душу” — относительно обвинений в эгоцентризме, дескать, он посмел обо всем судить со своей точки зрения. Но, многоуважаемые граждане. Я ведь всё и видел только с кóзел своей жизни: я не склонен уподобляться молодчикам иным ливрейным, что любят жизнь с запяток карет знаменитостей изображать. Погибший в буре революции поэт Г. тот же строй мыслей защищал строками:Нью-Йорк, С. Шт.

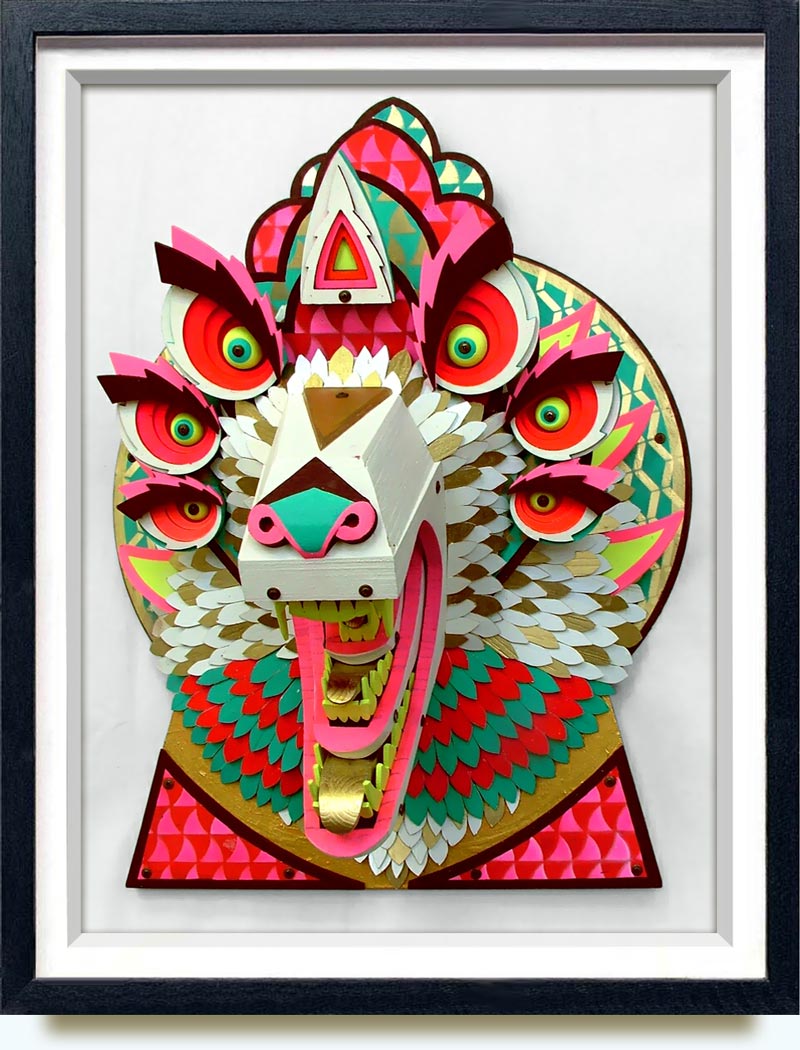

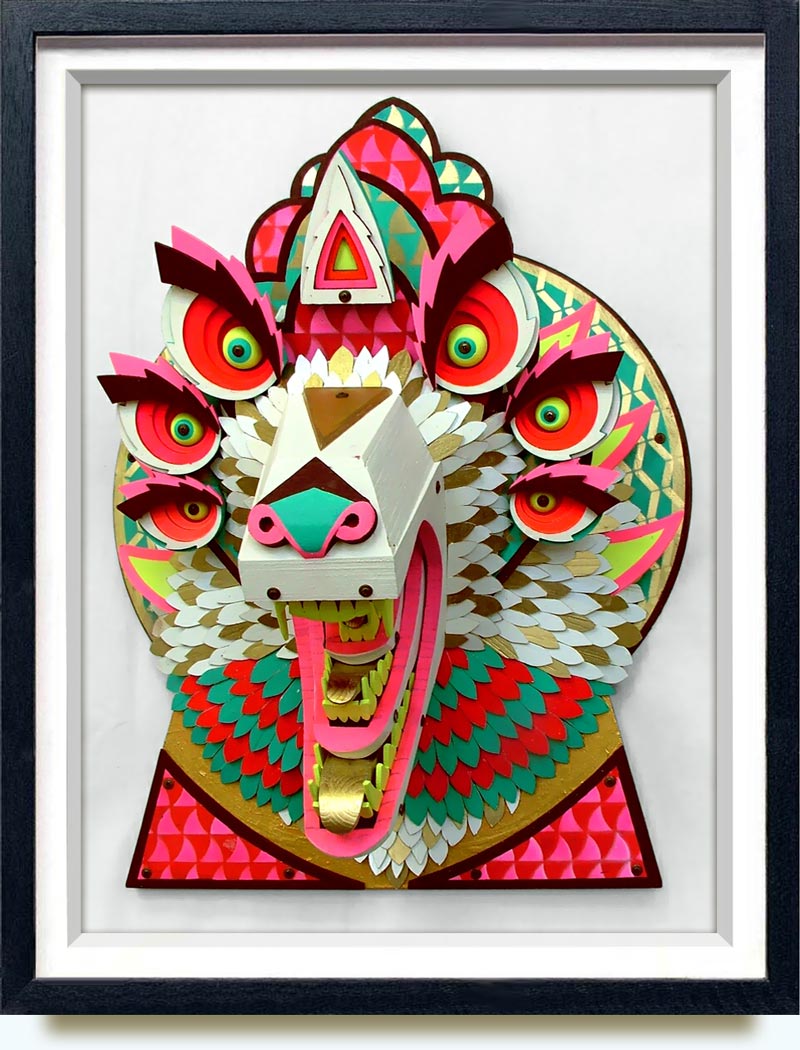

Что внёс футуризм, что он дал, какие вехи наметил, против чего боролся? На эти вопросы пора начать отвечать теперь, когда прошло свыше 20 лет после устройства первой кубо-футуристической выставки: «Венок Стефанос» в Москве, после выхода в свет первой книги футуристов, «Садок Судей»,19![]()

Название для книги придумал Велимир Хлебников.

История книги очень поучительна — она в сильной степени напоминает историю книги Артура Рембо.20![]()

Где-то за Офицерской — в типографии немец взял заказ...21![]()

Футуризм и кубо-футуризм в живописи русские были тесно связаны; не только потому, что зачинатели, основоположники составляли одну разбойническую стаю, орду песьеголовцев русской литературы, как выразился о них тогда Ал. Мих. Ремизов, советовавший Владимиру Бурлюку ходить голым, опоясавшись лишь тигровой шкурой, и в руках дубину носить... Владимир Бурлюк был действительно видным юношей, мускулы имел здоровенные, рост высокий и сложение красивое. Совет А.М. Ремизова был ему впору. Возврат к жизни — простой и дикой, так противоречащей барству, дворянству изнеженному, царскому, что отражено было символистами и акмеистами печатным стихом стиля ампир... стройным, как колонны роскоши дворцов царских... Ныне величаво ставших детского отдыха домами. Старое — для старого — стало для молодости... Краснощёкой...

Позже, на вторую смену пришёл 2 этаж, надстройка, эволюция и упадочники футуристы, пошедшие на уступки, чтобы быть принятыми; чтобы ближе к толпе быть. Позже горою взрос — хлыст и вертун, сказитель „песни о великом походе”, улюлюкальщик, сын крестьянский — Сергей Есенин. Волосы — колосья... волосья — колосы — колосса лирики крестьянской, который Москву назвал „кабацкой”,22![]()

Но основа, фундамент был заложен группой «Садка Судей». И мне охота говорить именно о футуристах первой стражи, ибо в их головах, здесь родились, создались первые адреса, куда отправить радиодепеши. Здесь были набросаны карты стран воображения, намечены для литературы русской те страны, кои надо завоевать. И неудивительно, что «Садок Судей» с первого дня своего “не выхода” в свет — всем существом своим был подмётной книгой... Таинственной и загадочной, хотя на мещанских кожах квартир обывательских напечатанный...

Когда в типографии немец «Садок Судей» печатал, крутились, вертелись обои — не желали принять на себя новые словеса, зародыши, сперму новой литературы, души века предзнаменья революционного. Лысина немца покрывалась каплями пота, и плевал он сугубо... Сопел и смешивал слова из языка Шиллера с матершиной гениально-виртуозною рязанских и московских, и новгородских округ посадов; немец книгу печатал... Дарил её миру... Явочным порядком...

Некоторое отступление.

Теперь пришло время, пора заняться характеристикой авторского состава книги футуристов первой смены, песьеголовцев — так Алексей Ремизов предлагал назвать заранее нас. В то время кличка футуристы ещё не была приклеена к нам газетьём, ждали, что у нас можно итальянским импортом залепить, и не ошиблись...

Прошлое, что так смешалось, как рухнувшие карточные домики. Не определить, кто прав, кто виноват, не угадать — где первые, где последние... Свидетелей много уже перемёрло, и не помочь с этой стороны тоже. Мои воспоминания пригодятся.

В 1907 году, на юге России, в древней Гилее,23![]()

Летом гостила у сестры Людмилы Зинаида Аполлоновна Байкова. Она была первой женой Аристарха Лентулова (но не венчалась с ним — не было выгодно, ибо, будучи дочерью генерала, 89 руб. в месяц пенсии имела, а выйдя замуж, это “независимое положение” теряла). Лишила брата Владимира невинности на площадке у гигантских шагов. Брат был могучего телосложения.

— Понравилось?

— Чепуха, ничего интересного...

Осенью степи стали рыжие... Ветром сбитые листья старых дерев фруктового сада сорили аллейки. Небо высилось пыльное... Из деревни (имение Чёрная Долина) уехали: сестра Людмила — в Питер. Я — в Москву. Туда же приехала из Петрограда и Байкова. Брат Владимир не обращал на неё внимания. Она дружила с сестрой Лентулова Антониной Васильевной (ныне покойной).

Придя к Байковой — застал там Антонину Васильевну и с ней отправился к Аристарху В. Лентулову. Аристарх был молод, самоуверенно-нахален относительно женщин. Мечтал дамские портреты писать.

Между тем через А.А. Шемшурина я познакомился с Михаилом Фёдоровичем Ларионовым. Тот увлёкся мной и стал мне (и меня) Москву показывать...

Встретился с группой «Салон» с одной стороны (Харламов и др.) и с Якуловым Георгием Богдановичем и братьями. Байкова подала мысль устроить кооперативную квартиру. В Каретном ряду была организована. Сняли я, Якулов и Байкова, а через недели две из Крыма приехал Н.Н. Сапунов. Лицо бледное, испитое, голос сиповатый. Талант имел бесконечный, но и фасону предела тоже не было.

Когда пишешь эти воспоминания, хотя я молод и мне всего 47 лет, то перо ежеминутно наталкивается на славные, но мёртвые уже имена...

Георгий Богданович Якулов любил выпить. Устраивать приёмы. При квартире жил “Лихач” — кучер с женой — кучер без места, он был при Г.Б. Якулове на ролях лакея. Когда Якулов был очень пьян, то бережно лихач укладывал его на полу, на свою одёжу спать, говоря: „С кровати упадёт... со стула упадёт, а так безвредно...”. На одном из таких “приёмов” появился поэт, автор надвигавшегося «Вечера мерцаний» Гурьев.

Накануне «Вечера мерцаний» в аудитории Политехнического музея у нас в Каретном была организована вечеринка. Якулов говорил: „Для карьеры”.

Сильно перепились. Гурьев вылез на стол, чтобы доказать, что он не пьян. Аристарх Лентулов стал стаскивать его вниз за поповского покроя сюртук и начисто оторвал обе полы. “Приём” окончился полным разгромом и борьбой между полуобнаженными Якуловым и Лентуловым, боровшихся на полу, на грудах битого стекла...

А над Каретным рядом шёл снег, мороз голубым красил присадистые колокольни...

Из Крыма приехавший Н.Н. Сапунов разбил на двери «Глицинии» (бульденежи) (теперь висят в Третьяковской галерее), единственную работу, сделанную им в Крыму за два-три месяца, и кусок мрамора с акварельным наброском роз на нём (тоже в Москве).

В Москве Ларионовым была сорганизована на мои деньги (500 руб.) выставка «Венок» в доме Строгановского училища, Мясницкая и Банковский переулок — и все выставились.

Начали продавать картины (первым продал М.Ф. Ларионов за 350 рублей Морозову «Яблони»), но “предпринимателю” процентов не платили, и Предприниматель обанкротился. “Кооператив” оставили, стало тесно.

Сначала перебрались на выставку, поселившись в комнатке, за ширмами, на коих висели картины. Здесь подружились ещё больше с Аристархом Лентуловым, спайка. Вместе не вылезали из кино... Я усиленно писал стихи, влюбляясь в встречных дам и им читая строфы. Лентулов всегда конкурировал, но у него без вина ничего не выходило.

Не уплатив за помещение, в котором было продано Сергеем Юрьевичем Судейкиным, П.С. Уткиным, Г.Б. Якуловым, П. Кузнецовым, Араповым, Н.Н. Сапуновым (мадам Коровина купила за 500 рублей его акварель), М. Ларионовым и Гончаровой на 7000 рублей московским купцам, я, Лентулов и брат Володя уехали в Петербург. Бросив всё. Так закончилась первая выставка кубо-футуристов. Якулов в то время выставил типично кубистические вещи, Володя — футурил.

Поместились в номер 9 на Среднем проспекте против Фонарного переулка — на седьмом этаже в комнате с одним окном.

Рев булочника по утрам. Горячая вода только ночью, днём перехватывают. Утром булочник слышен своим „Бу, буу”, постепенно вырастая до близкого коридорного грома.

А.В. Лентулов свёз к Николаю Ивановичу Кульбину, жившему на Петербургской стороне, перейдя (или конкой переехав) Тучков мост, воспетый Велимиром Хлебниковым.24![]()

Ездили с Н.И. Кульбиным всюду и везде. Все соглашались выставляться в «Молодёжи»,25![]()

![]()

![]()

Я уехал в Москву выручать картины, взятые на хранение художественным магазином (армянин, очень милый человек, имени не помню) (вблизи Московского художественного театра). Отправил ящики с картинами в Питер; затем проехал на юг, в родные степи, и к первому мая вернулся вновь в Петербург. Здесь состоялось открытие «Салона художников» в Пассаже. Перешагнув через дикие необычайные холсты революционеров, молодых бомбоносцев, добирался зритель до картин Бакста, Бенуа, Лансере, многих, многих, вплоть до... Богданова-Бельского, неизменного столпа “черносотенного” искусства.

Пришел на выставку В.А. Серов, показали ему картины молодого художника Владимира Бурлюка.

— Нет, таких запонок из Малороссии не вывезешь... Париж это... Талантливо!..

Но когда Н.И. Кульбин пытался установить В.А. Серова на пять саженей от своей картины «Крым», „для получения иллюзии”, В.А. Серов сказал сумасшедшему доктору: „Не втирайте очки, я вам не с улицы...” Тут Н.И. Кульбин должен был уже понять, что со старым спайка немыслима! Старое щерило зубы, не шло на спайку. Нас не брало... Отбрасывало! Эта выставка в Пассаже была уроком. Позже в «Стрельце»28![]()

Николай Иванович Кульбин был чудаком. В нём принципности эстетической не было. При входе на выставку в Пассаже он вывесил слепого художника (вроде «Измайлова» (?)); около слепца ходила его тихая жена... Картины, написанные слепым, напоминали тёмно-синезелёные пятна... Лунные пятна... Дурного тона.

Николай Иванович Кульбин тогда ещё был молод, о смерти не говорил, как позже... Старел он быстро. На глазах. Всю жизнь влёкся под сень имён. Получал щелчки. Хотя сам был в генеральских чинах.

В 1908 году Николай Иванович Кульбин начал читать лекции об искусстве. Многие, пришедшие с этих лекций, говорили, что Кульбин читает „беспорядочно”... Мне, позже, прослушав мои пламенные импровизации “о теории искусства”, тогда и теперь ещё не изданные, благодаря обычному идиотизму лиц, занимающихся публикацией произведений литературных, — Николай Иванович Кульбин говорил: „Не сообщайте им по-разному, их много, вы один... говорите всегда одно и то же, и им будет казаться, что вы разное говорите”. Был он профессором (также) Военно-Медицинской Академии и главным врачом Генерального штаба, ныряя ежедневно в маленькую дверцу в арке Генерального штаба в правой стене, когда идти от дворца.

Кульбин натаскивал на лекцию массу всяких книжек, гравюр и игрушек. Во время лекции раздавал публике, с просьбой вернуть, а потом в кассе всегда жаловался, что публика „оставляет вещи себе на память”. Человек он был деликатный и добрый. Лекции свои начинал с большим опозданием, публики не было. И он поджидал, пока публика подойдёт, а видя пустой зал, говорил: „Они в буфете чай пьют... Придётся подождать...”

Н.И. Кульбин стал первым читать лекции по городам России. Будучи не стеснён в средствах — доктор выезжал и в провинцию, например в Тулу и куда-то на Кавказ.

Николай Иванович Кульбин ничего не критиковал. Указывал на смену „идеализма — реализмом в искусстве” в спирали эволюции эстетической по спиралям всё выше и выше, а когда рука-лектор была уже коротка, то влезал и на стул. Одна дама при мне (я сидел в публике) с гримасой сказала как-то, когда Николай Иванович появился на эстраде: „Ах, опять этот идиот Кулибин”...

В газетах Н.И. Кульбина начали поругивать. А он всё ждал похвал. Крыли „Сумасшедшим доктором”...

Семья у Николая Ивановича Кульбина была большая. Жена сочная, тонная... Она терпела “чудачества” мужа; была из состоятельного класса, а сам Кульбин выбился из чиновничества (думаю, небогатого). С семьёй он был нежен. К хорошеньким пациенткам неравнодушен.

В своей студии он имел большую лампу-печку (на полу) и через каждые несколько минут присаживался на “грелку”, тепля зад...

С Аристархом Васильевичем Лентуловым он был на “ты”.

Мой отец служил управляющим у А.М. на юге России, в Чернянке.29![]()

Отец начал страдать от футуризма, и когда граф или Измаильский приезжали для ревизии в Чёрную Долину (имение), то нас, сыновей, заранее отправляли куда-нибудь на это время “на этюды”, чтобы не потерять должности, столько было в одном внешнем виде вольности запорожской, презрения к мещанскому...

Итак, мы выступили бодро, по-молодому — добрые, с объятиями, раскрытыми для всего мира... Но куда мы ни шли — Пётр Петрович Кончаловский (Новое Общество художников в СПб.30![]()

![]()

Но слово футуризм не было ещё выброшено... Мы не имели вывески... Но ссорились со старым смертельно. Здесь я должен упомянуть, что в начале января на «Стефанос» зашли А.А. Экстер и Давыдова. Я понравился тогда, видимо, Экстер. Она была молода и красива. Таким образом зародилась выставка в Киеве. Мне нравились все женщины. Сердце моё было полно экзотической любовью ко всему миру. Я был фантастом и... мастурбантом.

Николай Иванович Кульбин и А.А. Экстер устроили выставку в 1908 году (декабрь) — в Киеве. Ранее я съездил в Москву и привёз оттуда через Ларионова картины “москвичей”. Характерно, что в 1908 году весной Ларионов на устроенную «Голубую Розу»32![]()

![]()

В нас же было простое и грубое, революционное, „простое как мычание” или же по Васиному, по Каменскому: „танго с коровами...”34![]()

В 1908 г. (конец года) открылась выставка в магазине в Киеве. Выставка названа была «Венок»,35![]()

Художник, коммерсант Жуковский, придя в январе 1907 года на «Венок Стефанос» в Москве хвалил, но: „Зачем так много картин, как фабрика... писать... Пишите несколько в год, немного... Заканчивайте... или же идите старым путём...”.

Выставка в Киеве была поэтичным событием. Здесь моё поэтическое творчество развернулось, и мной было написано несколько прекрасных стихотворений, Сообщество супругов Экстер помогло моей поэтической работе. Здесь встретился с поэтами Эллис и Никоновым. О пребывании в Киеве можно написать книгу...

А.А. Экстер выставила «Швейцарию». В её холстах была зелёная холодность. Ранее Наталия Сергеевна Гончарова на «Венок Стефанос» выставила пастели под Борисова-Мусатова. Работы моего брата Владимира были ударами топора, кромсавшими старое... Среди выставки лежал кусок глины, побывавший в руках талантливейшего Бромирского, юного друга и ученика Врубеля. Фон-Визен и Кнабэ — того периода, два чудных мастера — дарившие тонкостью в своих холстах. Критика Киева недоумевающе облила грязью.

Я и брат Володя уехали в январе из Киева в Питер. У Кульбина встретились с Каменским. Лентулов за это время женился на Марии Петровне Рукиной из Нижнего Новгорода, милой купецкой дочери.

Вася искал помещение для выставки. Справили весело масленицу; вейки по оттепельному льду позванивали. Казалось: не столицей едешь, а дебрями лесов новгородских...

Ходил пешком каждую ночь с Солдатской улицы, на Петербургской стороне, на Средний проспект, к себе в комнату, что была описана ранее.

В марте месяце была открыта на 6 недель выставка на Фонтанке.36![]()

Уже тогда полюбил я Василия Каменского. Он познакомил с Борисом Григорьевым, возводившим фундаменты своей мировой ныне славы. Вася Каменский жил со вдовой, имевшей деньжата и двух мальчишек. Найдя помещение, уехал с ней в Пермь (она была из Перми)...

Аристарх Лентулов называл Каменского „Васька” и подписал с ним условие: „за работу Каменскому полагается гонорар”... Но сколько и что именно было обещано, не указывалось. Вася много смеялся и острил по этому поводу.

В эту же зиму сгруппировался «Венок»37![]()

![]()

В печати выставку зверски изругали. В газетах критики требовали вмешательства полиции. А.Н. Бенуа выступил в «Речи» с защитой против таких „крайних мер”, но настоящей поддержки мы в нём не нашли.39![]()

Часть денег для выставки дал культурный, деликатный Ф. Гауш, мы ездили к нему с Лентуловым. С Кульбиным в это время было расхождение — он недостаточно ценил нашу группу и пытался каких-то других в „свет славы провести”.

Отдельно Кульбин имел выставку — невдалеке от Мариинского театра, в подвальном помещении дома, приготовленного к сломке...40![]()

Выставка на Фонтанке наша была открыта перед Пасхой, и брат Владимир и я уехали в Чёрную Долину Нижне-Днепровского уезда. Так накапливалась лавина кубо-футуризма, как обычно принято называть футуризм нашей группы в живописи.

Лето 1909 года было спокойным. В нас всё более развивалось стремление устраивать выставки, за спиной был уже ряд громких выставок, от Т-ва Передвижных41![]()

![]()

![]()

![]()

Прозвали нас братьями Бурлюками, хотя с нами выставляла и сестра Людмила, до выхода её замуж за скульптора Василия Васильевича Кузнецова (был другом А.М. Ремизова и арх. Лиддваля) и до рождения у неё в 1908 году седьмого сентября сына Ильи (ныне на рабфаке в Ленинграде).

Все эти воспоминания, вернее канву их, по которой при “дополненном” издании этих мемуаров уже нетрудно будет создать мясо живой былости, было бы легко составить, будь у меня под рукой всё, что сберегалось в семейном архиве нашем: письма, рисунки и 20 000 томов книг, с надписями, заметками и пометками.

Но в 1917 году летом всё это было перевезено на ст. Кунцево в нашу, тогда вновь купленную дачу и, вероятно, погибло. Мой квартиронаниматель просит в письмах 500 дол. на ремонт “моей” дачи, но никогда не пишет о целости вещей, а между тем фотограф Яровой, ныне находящийся в Южной Америке, года 3–4 тому назад писал мне, что в библиотеке моей квартирант на жительство поставил свинью, а веранду, чтобы ветер не дул, обил холстами, картинами из моей коллекции. Яровой видел холсты Петра Петровича Кончаловского, Н.С. Гончаровой и А.В. Лентулова. Хорошее применение, нечего сказать!.. Эти картины написаны прекрасными красками, и будем надеяться, что они не выцветут. Я неоднократно писал в Москву своим друзьям, желая узнать, куда Яровой отвёз 4 воза моих коллекций, икон и картин. Он писал мне, что в подвалы Строгановского училища, но на мои запросы никто мне оттуда не ответил...

А.С. Пушкин сказал (ныне) весьма избитую фразу: „Мы, русские, — ленивы и нелюбопытны...”45![]()

В силу всех этих обстоятельств единственным источником для моих воспоминаний теперь служит моя память. И... (чеховская) „живая хронология”.46![]()

Тогда-то на память головному мозгу приходит и подбадривание со стороны спинного, от тех позвонков, от коих у ассирийских львов Перзеполиса47![]()

Система копилок... Копилка для поездки в Швейцарию: на покупку башмаков из замшевой кожи, на подарок Коле и т.д. Копилки хорошо заводить тому, кто имеет остатки от неминуемых трат...

Всякие мемуары можно назвать лестницей (лет) жизни; бывает парадная лестница, а можно написать и жизнь с “чёрного хода”, но то отдельно. Зуд к выставкам побудил нас осенью 1909 г. устроить выставку картин в Херсоне. Посетители, выскакивая с выставки в соседний сквер, кричали: „Ну и виставка...”

Ещё ранее в Чернянке появился Алексей Елисеевич Кручёных.

Он был нервен, худ и мало ел, на фоне умопомрачительных гилеевских аппетитов атлетов, садившихся шумно за столы. Пил горячую воду (видимо, имел газы в желудке). Когда Кручёных стал много старше, он стал придирой и в поэзии своей, и в критике; в последней нет, пожалуй, человека более въедливого, а это громадное достоинство...

В книге Николая Николаевича Асеева «Дневник поэта»,48![]()

Я не знаю, в каком точно году составил Кручёных эти стихи, но не поздно здесь объяснить их. Нам теперь привычным и гордым кажется слово СССР (звуковое) или же денежно-солидным (зрительное) — СШ; первое, оно возникло после лабораторных опытов футуристов...

Ранее были слова т.е., м.г. или же Н (слово-буква), ‘эн’ с перечёркнутой единожды перекладиной — исторической иероглиф, вмещающий сокращённо такую массу... И декабристов, и травлю А.С. Пушкина...

Я не пишу здесь исследования, но предлагаю для слов, подобных СССР, характеризующий процесс их возникновения термин — алфавитационное слово. Алфавитация словес; русский язык нужно компактировать... Титловать... сокращать... усекать.

Когда смотришь книгу, напечатанную по-фински, так и видишь, что пульс жизни в стране озёр медленный и люди в долгие зимние вечера лениво артикулируют, не спеша языком дыхание, своё...

Крученых, сам того не зная, создал первое стихотворение на принципе инициализации словес.

Он поставил местами только заглавные инициальные звуки слов. Инициализация словес — великий принцип, теперь вовсю использованный в СССР.

ВИЛ — Владимир Ильич Ленин.

НЭП — Новая экономическая программа.

НРОННБ — Наши равнины огромны — нам нужна быстрота...

«Дыр Бул щол» — Дырой будет уродное лицо счастливых олухов»49![]()

Осенью в 1909 году в Одессе Вл. Издебский открыл свой «Салон».50![]()

Виктор Владимирович будет исследован до конца. О нём только начинают писать, а далее будут писать ниагарно. Я о Хлебникове написал паром дыхания своего в воздухе, на барабанных перепонках десятков тысяч слушателей на лекциях своих, в 33 городах России целые устные томы. Я проповедал В.В. Хлебникова. Первым напечатал его в книгах.

О Велимире Хлебникове Вася Каменский ранее других узнал, привёл на Лицейскую к Елене Генриховне Гуро.

И Велимир Хлебников проявился. Туманно, обольстительно, „как облак тощий”, „как просветлённый бог”,51![]()

Каменноостровский проспект, и Витя Хлебников с нами (братья и Вася), шагающий, это была весна капéльная; на Петербургской стороне. Хлебников шествие это вешнее наше воспел в своих стихах. Всегда загадочно прекрасных, легендарно созданных не для низких, а высших умов, ищущих совершенства...

— Где они, эти стихи...

— Отосланы в Казань...

Здесь хочу о Велимире лишь наиболее яркое сказать...

В.В. Хлебников непрерывно писал. Он был великим графоманом... Он был обуреваем потоком слов. Истекал строками... Каждый толчок извне в нём заставлял взлетать целые стаи мыслей с нервных ветвей и стволов его великого всеобъемлющего сознания...

Брат Николай, учившись в СПб. университете вместе с Мандельштамом, автором «Камня», рассказывал: В.В. Хлебников слушал сразу на 3 факультетах и сдавал зачёты...52![]()

Здесь, в С. Штатах, пресса шумела от “открытия” проф. Чижевского (солнечные пятна и их роль в судьбах истории)...53![]()

Виктор Владимирович любил судорожно перелистывать всевозможные, только что вышедшие журналы, отыскивая там свои сочинения...

— Витя... но ведь не посылал их туда, почему же ты ищешь...

— Гм... да я... Я... заббыл..., — бормочет В.В. Хлебников, делая смазь всеобщую лицу своему, ероша волосы смущённо правой красной, застенчивой рукой...

Летом 1910 года Хлебников гостил у нас в Чернянке графа А. Мордвинова, и в то же время к нам приезжал Михаил Фёдорович Ларионов... Сезоном 1910–1911гг. я оканчиваю в одну зиму Одесское художественное училище. Здесь началась связь с Мюнхеном: «Голубой всадник»,54![]()

Осенью в 1911 году поступаю в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (нынешний ВХУтемас).

Учусь упорно живописи 3 сезона (три учебных года), и меня за проповедь футуризма вначале оставляют на 3-й сезон, чего никогда ранее не было, а потом весной 1914 года исключают... За чтение лекций и декламацию стихов. Пресса всей России отметила этот инцидент.

ВХУтемас должен поднести мне, как первому революционному художнику, пострадавшему за новое, почётный диплом.

Бенедикт Константинович Лившиц приехал в Гилею (Чернянка) зимой 1911 года, после чего этот замечательный поэт, знаток русского языка, становится моим великим другом... От Б.К. Лившица я почерпнул настойчивой манеры точить и полировать строку стихотворную... Сам Бен, набросав стихотворение, перегонял его с листка на листок, пока на десятом не было оно уже чудом версификации.

Для воспоминаний о В. Хлебникове наиболее интересен 1912 год. В мае и июне я был за границей (Германия, Швейцария, Италия), а Витя жил в Чернянке.

Один в доме. Экономка и прислуга боялись его, ибо днём Хлебников спал, а ночью бодрствовал, по-своему, многодумно, сливаясь с небом звёздным, шепчась, как надмогильные травы шепчутся, с чёрными предрассветными ветвями... От еды отказывался, требуя крепкий кофе, чай и табак...

В Чернянку брат Владимир привозил в гости хорошеньких женщин из Херсона и Британов (пристань на Днепре).

Хлебников ухаживал всегда только за красивыми женщинами. За дочерью вдовы кабатчицы в Херсоне даже приударил основательно, ездил в Херсон, в то время там публикуя свои первые оттиски «Досок судьбы».55![]()

У меня имеются издания П.В. Митурича, с которым я встретился и персонально когда-то, у Бруни, в здании Академии56![]()

![]()

На стр. 61 имеются две строки, если бы я не умел прощать, чрезвычайно обидные для меня, брата Володи и А.Е. Кручёных. Чувствуется, что Вера Владимировна, „младшая из пяти детей”, — написала по-молодому и неосмотрительно.

Витя Хлебников был вне жизни практической. Он был рыцарем без страха и упрёка страны фантазиады, великих областей Нови.

В московском «Лефе», в номере 1 (1923 г.) помещены прекраснейшие воспоминания о В. Хлебникове, охватывая периоды времени с января 1916 года, принадлежащие Дм. Петровскому. Написаны с любовью к Вите, и там изображен он весьма живо.

Я тогда переехал уже на жительство на Урал, и в Москву и Петроград являлся наездами, ютясь в этих городах во время наездов или под кроватью у Васи Каменского, или же в Питере, опять-таки на полу, у бедствовавшего тогда студента Антона Александровича Безваля, ныне моего свояка и строителя электроустановок во славу Советов.

В эти годы о материальном для Вити заботился братски Вася Каменский, шедший на свой великий Жизненный Пролом; сам я висел в воздухе... И Вите в эти годы мог помогать только спорадически; не забывал его и Владимир Маяковский.

Это были хорошие годы, и нас спаяла воедино любовь к поэзии великой дружбой. Дм. Петровский мало знал наш секстет (Хлебников, я, В.В. Каменский, Б.К. Лившиц, Н. Бурлюк и В.В. Маяковский).

Вася, ангелоподобный — Вася, кот пушистый, как величала его Елена Генриховна Гуро, — обожал Витю и никогда в нём не сомневался. Не то что Маяковский, в общем желчный и завистник (в душе), “всех-давишь”.

Владимир Маяковский — эгоцентрист... Только себя видит, а любит то, что на него похоже... себя... Это обстоятельство и погубило «Леф», ибо туда не пускали со стороны... Вышло — по-семейному, и для общества интерес всякий потеряло. Были там только два поэта: Николай Николаевич Асеев и В.В. Маяковский. Это мало. Остальные — литературно-художественные критики, следовательно (зачастую), умничающие, худшие враги искусства.

В.В. Хлебникова всегда выпускали на наших вечерах декламировать, и это оканчивалось шумом, ибо Хлебников шевелил губами, а дыхание забывал изнутри в губы пустить, декламация выходила беззвучной... Поздней осенью 1909 года Витя Хлебников декламировал у приехавших из Киева А.А. и Н.Е. Экстер, на Михайловской площади в “отеле”, в присутствии П.П. Потемкина, своего «Журавля» («Садок Судей», I). Я был потрясён. Александра Александровна Экстер, чуткая женщина, оценила.

Отдельных строк, страниц строгих заслуживает «Романовка» в Москве.

Это был сезон 1912–13 годов.

В «Романовке» был написан манифест к «Пощёчине».58![]()

В этом манифесте Вите Хлебникову принадлежат несколько строк. Манифест был написан мной, а потом В.В. Маяковский, А.Е. Кручёных и В.В. Хлебников полировали его совместно...

А.М. Горького не трогали — свой.

С 1914 года живём в Михалёве под Москвой.

Витя в 1914 году и 1915 живал у меня в Михалёве летами; там было очень обстановочно, но голодно.

Его в Москву увезла к себе в 1914 году так называемая Китайская Богородица,59![]()

О ней хорошо знал художник Фёдоров из Ростова-на-Дону.

Мной она описана в романе моём «Лествица Иакова» (в рукописи).60![]()

Гласные и согласные. Первые — время, пространство.

Кратко теория эта выражена в стихах, что были напечатаны в «Стрельце». Смысловая роль — лежит, главным образом, в согласных, окрашивающих слово. То, что я смотрю на мир как художник, формует по-особому мой облик, облик поэта.

Хлебников немедленно видоизменил мою теорию, придав ей характер исследования первичных корневых звучаний, что он мог хорошо сделать, так как был учёным-филологом.

Хорошо известно моё учение о звуковой инструментовке, опубликованное мной с эстрад ещё в 1912–1913 годах; во многих исследованиях, однако, оно приписывается О.М. Брику, видимо, по ошибке; я много говорил, лекторствовал, но не печатался...

Витя высоко ставил моё творчество всяческое, но надо указать, что кроме себя и своих великих словесных видений он ничего не замечал. От великого Виктора Хлебникова никто из его друзей ничего и не требовал, ибо он и о себе позаботиться ни на йоту не мог!..

Историю футуризма любят доводить до 1916 года... Но это очень ошибочно, ибо собственно футуризм и кубо-футуризм, возникнув в 1907 году, оканчиваются в Москве в апреле 1918 года. 17 и 18-й годы были расцветом течения.

Кафе Поэтов,61![]()

![]()

![]()

Дезертир, перебежчик наш В.Г. Ш‹ершеневич›, пытался организовать имажинизм, но, здраво мысля, это течение, как все измы, выросшие под могучим деревом Футуризма, не более чем ответвление центрального, искавшее (как Есенин и другие) примирения с читателем, о котором никогда и не мог думать В.В. Хлебников.

Даже новое, растущее, намечающееся — пролетарская литература — без футуризма и его новых слов — была бы немыслима...

После 1918 года начался период эпигонов футуризма, возникла литература великой простоты, Великая Литература Пролетариата, барды фабрики и деревни, но всюду и везде видны следы влияний тех новых слов, приёмов и манер, что были замышлены когда-то футуризмом...

Хлебников был один из первых, кто 20 лет тому назад в стихах своих наметил:

Гибкость русского языка к новым словообразованиям. Необходимость компактирования речи.

Любовь к русской речи.

Его творчество заслуживает научного исследования.

В прозе он дал образцы органически прекрасного русского синтаксиса, что только Пушкин в своё время и в своей обстановке давал иного типа, но по лёгкости своей напоминающее.

Пришла революция. Рухнуло всё прежнее. И Жизнь, Улица — взяла себе футуризм как красный лоскут — футуризм, никому не служивший — футуризм всеми оплёванный, грязный от „ночёвок в канавах”, не боящийся грубых слов.

Футуристы полюбили слово. Они, минуя прямых предшественников, обратились к работе над ним, и это привело к первоначальным образующим языка. К минимализму в литературе. Первые минималисты! Любить родную речь до того, чтобы увлечься созданием узоров не из слов, образов, как делали это все, а барахтаться в баюкающих, скачущих волнах гласных...— это ли преступление, почему же это заслуживало (ет) эшафота Изгнания, ненависти.

Впервые рукопись Велимира Владимировича Хлебникова я увидел в его руках на квартире у Елены Генриховны Гуро. У Каменноостровского проспекта, на Лицейской улице. (1909–1910 годы, осень, зима и весна.)

Василий Каменский, Елена Генриховна, художник М. Матюшин,64![]()

— Витя, прочтите...

И из кармана руки судорожным движением вытащена скомканная комбинация листков, кои надо разгладить на коленке, чтобы можно было читать. Это была рукопись Велимира Владимировича Хлебникова, которую я увидел тогда впервые.

Через несколько дней я отправился за Хлебниковым на Волково кладбище, чтобы перевезти его к себе, в нашу поместительную комнату на Каменноостровском проспекте (в Новой Деревне), где была кроме для нас, троих братьев Бурлюков, еще кушетка, где и решили устроить Витю, чтобы не расставаться.

Велимир Владимирович Хлебников жил у купца на уроки за комнату. Это был деревянный не оштукатуренный дом, и во все окна, с одной стороны, глядели кресты Волкова кладбища, то близкие, то далёкие, то призрачные, то чёткие, то малые, то...

В моём воображении, когда я шагал за Велимиром к нему, составились стихи, к ним Рославец написал музыку.

Витя занимался “за комнату” с двумя очень вспухшими блондинками, дочерьми купца: как длинные репы, висели на их розовых шеях сзади тугие косицы

.Хлебников не решался, я заявил мамаше, что забираю студента. Быстро собрали “вещи”; что-то очень мало. Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати; наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов...

— Рукописи, — пробормотал Витя.

Когда совсем уже уходили, я увидел у двери бумажку на полу и поднял её, на ней начисто было переписано:

Позже в полной общей тетрадке рукописей Велимира Владимировича Хлебникова я нашёл “черновик” этого ударного, исторического по значимости стихотворения...

Черновик мной целиком был напечатан в «Творениях».66![]()

(У меня здесь в Америке нет этих книг.)

Подобранная же мной рукопись “беловая” «Смехачи» была оттиснута в «Студии импрессионистов» Николаем Ивановичем Кульбиным и Николаем Николаевичем Евреиновым (издание Бутковской).

Описываемый мной перевоз Вити с Волкова кладбища состоялся за месяц до выхода в свет этой книги. «Смехачи» были последние, что всунули уже в готовый набор.

К Волкову кладбищу относится также и рисунок Бориса Дмитриевича Григорьева;67![]()

Надо отметить манеру, какой придерживался Виктор Владимирович при написании своих созданий.

Чтобы иметь перед глазами своё создание полностью, Хлебников не любил одну и ту же начатую вещь переписывать на другой лист или страницу. Отсюда его рукописи часто напоминают ту знаменитую открытку, на которую какой-то каллиграф влепил поэму «Демон» М.Ю. Лермонтова целиком! Мелкография! Два, три и более текстов сидят или параллельно, или один поверх другого, как культурные слои, обнаруживаемые при раскопках Ольвии или Трои.

Чтобы вместить создание, в целях одноместности почерк Велимира Владимировича Хлебникова становился бисерным.

Он часто писал, любил писать чертёжными перьями, достигая виртуозности в микрографии своей.

Рукописи являлись обычно единственным багажом Вити.

Об этом часто мне рассказывал и Василий Каменский, познакомившийся с Хлебниковым ещё весной 1909 года, когда он был редактором журнала Шебуева «Весна».68![]()

В этом журнале Велимир Владимирович дебютировал в печати.

Каменский рассказывал:

— Отворилась, после доклада сторожа, дверь в редакторский кабинет, и показалась рука с рукописью в ней, со смятыми листами, на коих стояли стихи... Мне с большим трудом удалось втащить в комнату автора и усадить его на стул перед собой... Взглянув в рукопись, я обалдел от новизны и оригинальности содержания. Это был Хлебников!..

С 1907 года по осень 1913 года братья Бурлюки, часть семьи Давида Фёдоровича Бурлюка, — жили в имении Чёрная Долина, сограничном с теперешним государственным заповедником «Аскания-Нова» (бывш. Фальц-Фейн).

В годы (весна) 1910, (лето) 1911 Хлебников приезжал в Чернянку неоднократно и подолгу гостил.69![]()

Один раз май — июнь месяцы он пробыл вместе с художником Михаилом Фёдоровичем Ларионовым. Пароходная пристань была в 8–9 верстах. Я только что вакончил с Велимира Владимировича его портрет, и Витя захотел его взять с собой, говоря:

— Подсохнет по дороге.

В экипаже перед крыльцом уже сидел расфранчённый Ларионов, относившийся к Хлебникову пренебрежительно, а когда Витя полез к нему в фаэтон с сырым своим портретом, то у них завязалась краткая драка, и Ларионов выбросил портрет Хлебникова.70![]()

Я тогда же задумал подготовить издание сочинений Виктора Владимировича Хлебникова и начал собирать его рукописи.

На святках 1911 года по дороге из Москвы я заехал в Киев и увёз с собой через Николаев Бенедикта Лившица, он на вокзале в Николаеве написал свои стихи «Вокзал», а в Чернянке — «Тепло» (1911 г.) («Кротонский полдень», стр. 49).71![]()

Брат Николай учился вместе с Хлебниковым в университете и привозил его с собой.

Всю весну Хлебников в 1912 году прожил (апрель, май, июнь) в Чернянке у нас. Я увёз родителей за границу, и Витя жил в доме один, в обществе экономки и нашей обширной библиотеки.

В это время Велимир Владимирович Хлебников достал себе конторскую тетрадь и писал в неё густо. Перед моим отъездом за границу он читал мне из этой тетради прекрасные отрывки из написанного им в то время романа из жизни времён Петра Великого; помню: „Сборы на бал: парики, обильно мукой посыпаемые...”.

По памяти мной восстановлен рассказ его «Прохожий». Все рукописи Вити в то время были уже у меня в Чернянке. Накопилось их очень много. Часть Хлебников выпросил себе “для работы”, а часть я прочно спрятал (второстепенное), то, что Виктору Владимировичу не понадобилось.

Здесь были три или четыре общие тетради в клеёнке чёрной, с красными обрезами. Была одна самая старая, годом восходящая к 1906–1907. В ней ещё почти детским почерком, круглыми буквами (более крупными, чем Витя писал позже) было выведено: «Крымское». „Турки... окурки... дети кидают камушки” и т.д. Стихотворение, видимо, было напечатано в более поздние годы и известно.72![]()

Надо указать, что уже в этих стихах вполне выявлен ритм — и строй строковый, коим потом блеснул и “всех убил” Владимир Владимирович Маяковский.

Также идея вещи и «Восстание вещей» — отрывок «Журавль» Ор. 3 (СПб. 1909–10, декабрь–январь)73![]()

Вернувшись из-за границы, я не застал — ни Хлебникова, ни... его рукописей, которые уже тогда я решил собирать, видя к ним явное пренебрежение автора. Хлебников позже появился, но рукописей не оказалось (кроме спрятанных мной рукописей более ранних черновиков, немного позже на переписывание которых я посвятил много времени и кои были изданы мной под именем В. Хлебников: «Творения», т. I и II74![]()

— Зачем же, Витя, ты это сделал?..

— Гм-гм... думал, что поеду... в Казань...

Судьба этой корзины осталась неизвестной. Там было очень много интересных вещей, и роман из жизни Петра между ними.

С Хлебниковым была беда... Он не мог видеть своей рукописи или оттиска, напечатанного для корректуры, чтобы не начать тут же наносить поверх что-либо, часто совсем не сходное с первой версией.

Поправлять не мог — делал вариант, столь же интересный и ценный, зажигающий и... поучительный. Часто его поэма или длинное стихотворение — это только: варьянт на варианте, выросший из воображения его гениального, воображения словесного, как индийское божество, где из плеча рука за рукою: одна и та же, но действие их разное.

Выдвигаемый ныне мной в «Извещении об энтелехическом стихосложении»75![]()

Творчество Велимира Владимировича Хлебникова — процессуально, как сама жизнь, любой из ее актов. Велимир Хлебников пробыл в жизни, как фантастический, диковинный, феноменальный организм, непрерывно творивший слова, откладывавший звуки в страницы, наподобие гигантской саранчи, со всей ненасытимостью плодородия.

Возьмите Хлебникова «Маркизу Дезес», всё время действие “пьесы” возвращается к исходу (место) и отсюда по-разному, разнопало стремится к вечности.

Уже в 1912 году Витя Хлебников стал увлекаться бесконечными вычислениями, и я дал ему деньги на издание малой брошюры, в которой он предсказывал гибель Российской империи в 1917 году,76![]()

Надо указать, что Велимир Владимирович Хлебников был очень высокомерен и самомнителен, при всей своей скрытности, оторванности от жизненного, реального, обычного, осязаемого всеми.

Тринадцатый год я посвятил переписыванию сохранившихся у меня рукописей Хлебникова для двух книжек, изданных в Херсоне, о которых я только сейчас говорил. Когда книга была напечатана, зимой Хлебников, увидя её, пришел в ярость. „Вы погубили меня. — вскричал он.— Я никогда не хотел никому показывать своих опытов”.77![]()

Хлебников, смелый в своих рукописях, легко поддавался влияниям со стороны и вечно хотел быть одобренным “великим”, литературно успевшим... Он вечно посещал то Мережковского, то Ремизова, В. Иванова, но отношение встречал там высокомерное, символистам он казался “нечётким”, не причёсанным... А Витю никто не мог причесать, он был величаво лохмат от природы.

Среди его рукописей было несколько дневников. Один из таких отрывков дневников (в стихах) напечатан в «Затычке»: Из теста изваянный Зевс — писано о Максе Волошине;78![]()

![]()

В одном из дневников в прозе описывал Велимир Владимирович свой визит к А.М. Ремизову: „Я сел на стул, он был горяч, так что я чуть не сварил свои яйца... На нём сидела перед этим Серафима Павловна,80![]()

Где остались черновики Велимира Владимировича Хлебникова?.. Их надо собрать в одно место; надо основать музей его имени.

В 1914–1915 гг. мы жили всей семьёй в Михалёве около Пушкино, в 35 верстах от Москвы. Хлебников приезжал сюда к нам и писал ‹...› Он был занят разбором — вычислением кривой дневников М. Башкирцевой и жизни А.С. Пушкина.

В 1916 году имение (25 десятин земли с домом Николаевской стройки и разрушенными сараями времён Анны Иоанновны, парком умирающих от старости берёз) было продано, и все вещи на 15 возах перевезены в дачу быв. Бурлюк, на участках Горбунова, что рядом с больницей и невдалеке от Реального училища (станция Кунцево Александровской железной дороги).

Туда попали и дневники и рукописи Хлебникова, хранившиеся в бесконечных ящиках, чемоданах, связках с книгами (10 000 томов), коллекциями старины и т.п.

Там был и весь наш фамильный архив с 1880-х годов. Эта дача существует и поныне, живут в ней те же постояльцы (фельдшерица больницы), что и в годы, когда дача только что была куплена мной.

Моё знакомство с Маяковским произошло в первых числах сентября 1911 года. Будучи уже художником с определённым “стажем” — участие: в 1906 году «Весенняя академическая», в 1907 году «Союз русских художников» (Петроград), «Передвижная», и в 1910–11 годах Международная выставка картин кубистов в Германии, где от Франции были Пикассо, Дерен, Ле-Фоконье, а от России (при забракованных Экстер, Машкове, Кончаловском, Лентулове) выставили Н.С. Гончарова, я, брат Владимир, В. Кандинский и В.И. Денисов — я, в год моего знакомства с Маяковским, выдержал конкурс в Московское училище живописи и зодчества.

Какой-то нечёсанный, немытый, с эффектным красивым лицом апаша верзила преследовал меня шутками и остротами, как кубиста. Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою, тем более что тогда я, увлекаясь атлетикой и системой Мюллера, имел шансы в встрече с голенастым юношей в пыльной бархатной блузе, с пылающими насмешливыми чёрными глазами. Но случись это столкновение, и мне, кубисту, с таким трудом попавшему в Училище живописи, ваяния и зодчества, не удержаться бы в академии Москвы (за это, по традиции, всегда исключали), и прощай тогда мои честолюбивые планы. Одно время я верил, что могу добиться славы, идя путем засиженных мухами, казённых рутин.81![]()

Я учился в натурном классе, Маяковский же работал в соседнем фигурном. У него были способности к рисунку: он схватывал характер, делал шаржи, сотрудничая ими в юмористических журналах. Но живопись требует постоянного физического труда, методичной работы — красок, холста и массы затраченных часов, недель, лет... Ко всему этому у Маяковского не было склонности. Поэтому В.В. Маяковский на всю жизнь сохранил несерьёзное отношение к изобразительным искусствам, этим и объясняется мальчишеская позиция, занятая позже Лефом (т.е. Маяковским), пошедшим на полное отрицание живописи „как рукомесла”.

Из рассказов Маяковского, который неохотно вспоминал годы своей жизни с 11 до 16 лет, останавливает внимание факт сидения им около 8 месяцев в Бутырской тюрьме за пропаганду среди рабочих Морозовской мануфактуры. Об этом сидении Маяковский говорил много раз во время докладов и споров, кои нам приходилось вести с “врагами нового искусства”.

Люди напоминают книги. Жизнь каждого большая — во много страниц. Когда я вспоминаю Маяковского 1911–12 года, в нём есть моменты предрассветно-сгустившихся теней. Душа его была черна, как бархат неба над морем, готового к буре; творческой. Если вглядеться в творчество Маяковского до 1919 года, то бросается двуликость творчества: от Блока — до Саши Чёрного.

Маяковский до 18 лет не писал стихов; в моём воображении, первые месяцы нашего знакомства он был только любителем чужой поэзии.

Осенним вечером по бульвару Страстного монастыря мы шли асфальтовой панелью под серым туманным небом, панель была мокрая, её не было — было серое мокредное небо, первые вспыхнувшие фонари отекали светом книзу, и опыт подсказывал, что там, где падают светлые мечи их, могут шагнуть и наши человеческие ноги: там панель, а над огнями — мокрое поле осеннего неба, куда завела нас предвечерняя прогулка.

Маяковский прочитал мне стихотворение:

Это было его первое стихотворение.

Я задумался над вопросом: почему Маяковский до встречи со мной не писал или, вернее, стыдился своего творчества.

Маяковский был человеком новой эпохи. Он принадлежит к поколению, которое в живописи шло под флагом воинствующего импрессионизма, кубо-футуризма, примитивизма, вдохновлённого русской вывеской, а в литературе выступило в 1908 году «Шарманкой»83![]()

![]()

Я был для Маяковского счастливой встречей, толчком к развитию цветка его Поэзии. Маяковскому нужен был пример, среда, аудитория, доброжелательная критика и соратник. Все это он нашёл во мне.

Мы, футуристы, выпустили тогда две книги — «Садок» I и «Студию импрессионистов». В этой книге Ник. Ив. Кульбин и Ник. Ник. Евреинов по-братски шли об руку во имя футуризма.

В 1911 году был выброшен и флаг футуристы, ибо опричнина русской литературы (по Ал. Ремизову) была бы символом реакции, а с нами шла свобода творчества, предвестье политической свободы! Мы шли, атакуя позиции старого искусства. Оно сидело в цитадели старой жизни. Порождённое ею — ею и прикрывалось. Все жандармы и деньги страны были к его услугам. Но мы выступили по-большевистски, смело. Маяковский, в 1916 году сказавший: „Сегодняшний день весь в футуризме”,85![]()

Футуризм не школа, это новое мироощущение. Футуристы — новые люди. Если были чеховские — безвременцы, нытики-интеллигенты, — то пришли — бодрые, не унывающие... И новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением “учителей”, символистов.

С Ал. А. Блоком я встретился раз у Н. Ив. Кульбина.86![]()

![]()

Маяковский шёл от частного — к общему.

„Литература (искусство) ничего никогда не выражает, кроме самого себя”, — это сказал Оскар Уайльд. „Письмо принесло вред нашему искусству”, — говорит тот же Уайльд. Флобер, читавший свои черновики звучным голосом, чтобы сделать выражение мысли более гибким и жизненным... Маяковский, блуждая по улицам, шлифовал, ладил свои первые, безупречные стихи, и это является причиной, что они, будучи возвращены к своей родимой стихии, голосу, — оживают.

„Ого-го, могу, и охоты поэта сокол — голос мягко сойдет на низы...”.

Маяковский эгоцентричен и властен, слабо разбирается критически в чужом творчестве, к чужому невнимателен; а судить о вещах искусства, только руководясь нравится или нет — очень примитивный способ. Маяковский не боится слов, он был первый, заметивший пропасть, растущую между жизнью, улицей и старой литературой Бальмонтов, Брюсовых, Блоков и К°, перепевавших устаревших (великих) классиков.

Во времена Северянина следует знать, что за Пушкиным были и Бальмонт, и Блок. И Северянин.

Личность и творчество поэта.

Я отчётливо помню острое впечатление, полученное мной в 1907 году от прочитанного в «Весах» впервые стихотворения Игоря Северянина.90![]()

Ещё и ранее в газетах я наталкивался на негодующие критические реплики по поводу брошюр Северянина.91![]()

Мы тогда заканчивали своё вступление, продолжая ещё учить наизусть вещи символистов: Бальмонта, Брюсова, Белого и др., но в наших сердцах закипала тоска по неизведанному, буянило стремление птенцов, готовых уже выпасть из гнезда. О Северянине многие говорили и говорят не футурист, но так говорят о каждом из футуристов, поскольку без него уже нельзя дышать, не то что говорить. Поскольку новопризнанный стал необходимым атрибутом жизни, и без него ей уже быть никак нельзя. Так будут говорить о каждом вновь, пока футуризм как школа не исчерпал себя.

Двадцать лет тому назад И. Северянин вместе с покойным Игнатьевым стоял во главе петроградских футуристов, так называемых эгофутуристов. И кто же, как не учуявший себя новым, кто же, как не истый будетлянин мог напевно крикнуть: „Для нас Державиным стал Пушкин”...92![]()

Но надо помнить, что Северянин буйствовал, футурил, пусть в воротничке эго, в Петрограде — безудержной цитадели всяческого пушкинианства. Бесконечного поклонения эстетической Александро-Николаевской эпохе, её дворцам, садам и ритмам, вздымавшим свой хоровод вкруг „светлой” Адмиралтейской иглы.93![]()

И этот дух футуризма в казённом Петербурге возрос и вёл свою работу в хрупкой по виду, по звуку и диапазону виоле Игоря Северянина.

Он в Петрограде озадачивал новыми словечками, он будоражил классы критиков и умы молодёжи. А то, что эта воинственность была в обладателе виолы, то прав Маяковский, сказавший: „Нежные. Вы любовь на скрипки ложите”. „Любовь на литавры ложат грубые”...94![]()

Нежность — это специальность Северянина: но в первых идейных схватках её поэт, применив как оружие, изуродовал много сердец и почище дубины трощил неповоротливые, неподатливые черепа поклонников только старого.

Северянина до 1913 года мне не приходилось встречать лично.95![]()

![]()

В Херсоне была прохладная осень, ночной же поезд в Симферополе вверг меня в полную каких-то трепетно-весенних предчувствий тёплую ночь. Близился рассвет. Я вошёл в залу дома помещика Сидорова. Лакей сказал, что „все” уехали встречать меня на вокзал. Среди стола, заваленного хрусталём, бесчисленными батареями южных вин, прозрачных бокалов, где шампанское смешивало свои золотистые искры с зеленью первых искорок рассвета сквозь тюль занавесок, сквозь рефлексы бронзы и серебра, случайно зароненные в их цветковые тела.

Большой зал ещё полон был горячим дыханием участников оргии при трепете нескольких умирающих свеч, ещё как бы туманились обнажённые женские плечи, полуоткрытая грудь рвалась из темницы душного корсета, на розового лепестка устах румянился сладостно не то сироп тонкого ликера, не то бутон смятого поцелуя...

В доме была абсолютная тишина, те, кто остался, были объяты оцепенением, которое знают только перенесшие или длительный восторг, или упоение безумств ночи. Ни одна салфетка не шевелилась. Я лишь на несколько часов опоздал на пышный банкет, устроенный в честь Северянина и Маяковского помещиком, меценатом и любителем поэзии Сидоровым.

Сидорову пришла в голову мысль читать свои стихи перед публикой крымских городов в компании поэтов, начавших “делать славу”. Северянин и Маяковский жили уже около двух недель в “гостях” у Сидорова. “Поэты” приехали к “поэту”. Два лучших номера в гостинице, открытые счета всех магазинов, автомобильный пробег по южному берегу Крыма с остановкой в наиболее блестящих шантанах и отелях сделали свое дело: кошелек “поэта” Сидорова стал испытывать волнение — около 15 тысяч жалобно посвистывали из уст ближайших родственников и мамаши “поэта”. Восторги, встречи симферопольским “поэтом” своих петроградских братьев по Аполлону должны же, наконец, были уступить место “деловой работе”. Я сидел в зале, где звучал последний аккорд праздника. Я был вызван, чтобы начать лекции, пропаганду, чтобы пустить в ход блестящую компанию гениев...

Среди тишины и безмолвия раздался стук подъехавших экипажей, хлопанье открываемых дверей, впустивших голубоватые полосы рассвета и дымчатые в высоких цилиндрах статные фигуры Маяковского и Северянина, окружённые почитателями. Сидоров бегал и суетился около.

Эти стихи приходят мне всегда в голову при воспоминании о первично рассветной встрече с Игорем Васильевичем.

Запрятавшись за красный тяжёлый штоф завес, ещё теплятся свечи, и при их бледных всплесках пред мной высокомерное, взнесённое к потолку лицо с мучного цвета слегка одутловатыми щеками и носом. Смотришь, нет ли на нём камзола. Перед тобой екатерининский вельможа; Северянин сам чувствовал в себе эти даже наружные черты восемнадцатого века, недаром он несколько раз вспоминает о своем родстве с Карамзиным. Не беспочвенно это стремление выразить свои чувства в утончённых „галлисизмах”. И такой поэт мог возникнуть только в Петербурге. В Северянине большая тонность столицы, большое спокойствие, выдержка и знание себе цены. Северянин не торопится, он ждёт, что собеседник выскажется первым. Если вчера он почти намекнул Вам о своей дружбе, то сегодня, высокомерно выдвинув губу, посмотрит через Вас своими цвета зелёно-вылинявшей балтийской волны глазами: может быть, он не узнал Вас (Вы сегодня надели новый костюм).

— Здравствуйте, Игорь Васильевич... не узнаёте...

Взгляд балтийской волны упирается в корни Ваших пролобных волос. С невозмутимо холодным ледяным равнодушием:

— Нет... Я Вас не забыл.

На такого человека сердечно полагаться нельзя — он занят самим собой, он только „Это — Северянин”. После самых нежных и деликатных свиданий с Северяниным во всех газетах через неделю было напечатано и перепечатан известное «Кубо-футуристам»:99![]()

Это через неделю после подписания им в «Рыкающем Парнасе» строк о Сологубе: „Сологуб схватил шапку Игоря Северянина, чтоб прикрыть свой лысеющий талантик”.100![]()

«Громокипящий кубок»... чересчур громоздко: грома и молнии нет, но тёплое благоуханное рукопожатие вешнего дождя цветов, но девственно-сладостные жадные платки, но лёгкий танец поцелуев ароматов — всё это было в первых книгах Северянина.

Сологуб приветил Северянина тогда, когда это сделала уже толпа издателей и ручек курсисток. Когда в этом признании не было уже никакого открытия нового светила. Когда Северянин через головы критиков и газет, готовых замолчать вдруг, стал модным поэтом, а издатели, купив право изданий за сотни рублей, продали книги в неслыханном тираже — до полусотни тысяч экземпляров.

Для сборника стихов 7 изданий в 2 месяца — небывалое для России.102![]()

Северянин в продолжение десяти лет, а может и больше, жил на Подьяческой: это недалеко от центра, а вместе с тем места здесь пахнут захолустно, домишки в два ряда, не более в три этажа, крашенные в жёлтый екатерининский цвет, квартирные хозяйки — какие-то немки из романа Достоевского, золотой крендель висит у ворот, а в окнах нижнего этажа цветёт герань. Вход в квартиру со двора, каменная лестница с выбитыми ступенями — попадаешь прямо в кухню, где пар от стирки и пахнет жареным, и пожилая полная женщина, тёмный с цветочками капот, проводит по коридору в кабинет Игоря Васильевича. Если вы помните гравюру художника Наумова «Предсмертный обыск у Белинского», то комната, изображённая художником, напоминает кабинет Северянина.

Один или два шкафа с книгами, не то кушетка, не то кровать, на столе, кроме чернильницы и нескольких листов бумаги, нет ничего, а над ним висит в раме под стеклом прекрасный, схожий с оригиналом набросок углём и чернилами работы Владимира Маяковского, изображающий Игоря Северянина.

Сам Игорь Васильевич сидит за столом. Виноградов, “оруженосец” Северянина, ходит по комнате. При Игоре Васильевиче всегда, долгое время или кратко, любимый им молодой поэт. Северянин держит их при себе „для компании”, они тот фон, на котором он выступает в своих сборниках и во время поэзных вечеров своих.

За многие годы Северянин сменил много имён: здесь зарезавшийся бритвой Игнатьев, Сергей Клычков, несчастный сын Фофанова Олимпов, у которого Северянин — всё же надо отдать справедливость — многое позаимствовал, правда, усилив и по-северянински подчеркнув. Издатель «Очарованного странника» Александр Толмачёв, молодой поэт Кавказа Шенгели, и в 1918 году неразлучный с Северяниным какой-то серый блондин, которого Северянин нежно называл перунчиком.103![]()

Ходивший по кабинету Виноградов написал мне как-то несколько удачных строк, характеризующих, конечно, случайно, мою мысль:

И вот во всём, что делали “эстетические оруженосцы” Северянина, взнесенность была, стройность тоже, но поэзии, увы... мало.

У Северянина хороши поза и манера держать себя; он умеет обольстительно ничего не делать, в нём всегда чувствуется скрытое внутреннее “парение”, всегда готовое перейти в творчество. При мне им были написаны два стихотворения. Одно в номере симферопольской гостиницы, довольно никчемное, — «В уютном номере провинциальной гостиницы...»105![]()

Написано оно было Северяниным после принятия больших доз алкоголя. Северянин пишет на отдельных листках, почерк пушкинского размаха, хвосты последних слов идут кверху; если верить наблюдениям графологии, то это обозначает самоуверенный, властный характер, такой почерк был у Наполеона (а Чехов писал своих нытиков, потому что его собственная подпись, подобно японо-китайским письменам, падала сверху вниз). Северянин в разговоре разочаровывает: он говорит не интересно, как вправе от него ожидать по его стихам, и Северянин чувствует это. Он любит декламировать стихи, но среди чужих, среди публики надо просить долго и прилежно, чтобы Северянин снизошел с вершин своего величественного спокойствия и снисходительных улыбок.

Северянин никогда не читал на бис, если овация отсутствует; так, на поэзо-концерте в вышеупомянутой Керчи, прочитав одно стихотворение, он ушёл со сцены, потому что публика, по его мнению, мало хлопала. Керчь — глубокая провинция — в составе слушателей не имела тогда лиц, знакомых с творчеством Игоря Васильевича; мешали пониманию и эстетическому заражению футурные словечки Северянина, тогда ещё новые: окалошить | осупружиться | трижды овесененный, вызывавшие смех, а также пение Северяниным своих стихов. Северянин говорит речитативом, некоторые слова особо выполняя звуком, концы строф выпевая почти козлитончиком. В публике, лишённой трепета поклонения, могло вызвать непочтительное отношение.

Во время моего визита одиннадцатого февраля 1915 года Северянин видел во мне, очевидно, человека, с которым, даже не споря, он все же был во внутреннем раздражении: он написал мне в тетрадь две строки:

Мне в период от 1904 года пришлось встретить, просмотреть живьём галерею людей девятнадцатого, двадцатого века, сыгравших ту или иную роль в жизни великого русского народа. Эти встречи должны быть описаны, так как в них выявляется, часто характерно, отношение старших (тогда) к младшим, нам.

Но приходится сознаться, что впечатление от человека более ярко, более выпукло, крепче ложится в душе, если выдающегося человека видишь у него на дому, в обстановке, в которой он работает изо дня в день, творя дело жизни своей. Человека глубже постигаешь, окинув взглядом цепь повседневных привычек.

Когда посещаешь замечательного современника, то каждая вещь, территориально близкая ему, кажется, хочет поделиться, что-то о нём рассказать, а рукопожатие дверной ручки, чудится, таит внимательную теплоту соучастника по увлекательной разведке.

Фёдор Кузьмич в 1915 году был житель Петрограда.

Долгие годы жизненная стезя тянулась педагогической карьерой,107![]()

Сологуба ранее, до визита к нему на дом, я видел на его лекции в Москве. Сологуб, с душой замкнутой изысканной пряности, поразил меня уже давно, в стихотворении, относящемся ещё к 1882 году и отгуттенбергованном в книге «Библейские мотивы».108![]()

Сологуб занимает особое положение в русской литературе. Ему было не по дороге с чеховской школой. Сологуб старше своих соратников символистов, но он только тогда и нашёл себя, свою компанию, когда на сцену выступили все те, кто вначале создал «Мир искусства»,109![]()

![]()

![]()

![]()

Автор «Навьих чар»113![]()

А через полчаса замечал, что на Сологубе не камзол, а чёрный сюртук; бородёнка около носа (она ведь была и у сеньора из замка, когда видел его склонённым над пыльными фолиантами векового вчера. На рисунке работы Кустодиева — он именно таков.114![]()

Сологуб сделал своё имя причастным новейшей литературе русской, когда он снабдил предисловием первый том сочинений эгофутуриста Игоря Северянина, «Громокипящий кубок», и само название книжки, несомненно, насоветовано Фёдором Кузьмичём.

Жены часто берутся за рукомесло мужа.

Настасия Чеботаревская (жена Сологуба) составила себе популярность многочисленными переводами...

В 1917 году скончался Николай Иванович Кульбин, личность любопытная, а для Петрограда тех времён знаменательная. Врач-психолог, приват-доцент Военно-Медицинской академии, Николай Иванович был поборником новой школы в искусстве, а также ретивым художником, сумевшим выкарабкаться из границ дилетантизма.

Кульбин был петроградцем. В Петрограде у него было много друзей, каковых вообще везде трудно иметь, если не заботиться об этом.

Кульбин был очень подвижным человеком, в Петрограде зимний день очень короток, и пульс жизни бьётся под покровом северной долгой ночи, нависающей над плывущим гробом Невы. В одну из таких ночей мы с Кульбиным навестили Сологуба. Улицы и переулка не помню,115![]()

Кульбин в это время увлекался рисованием портретов:116![]()

— Ну а вы будете рисовать Чеботаревскую, — сказал он мне.

Дом каменный, солидный, в один этаж; кажется, квартира Сологуба окнами на улицу.

Зал, из которого дверь — в кабинет, гостиная, столовая — всё обширное, основательное, зажиточное; на шелку; зеркала отражают электрический свет. Отполированный пол блестит.

Сологуба я посетил в 1915 году.

Немецкий философ утверждает, что одним из чудес мироздания является факт, что человечество говорит.

Сузив, “социализировав” писателя, я задал вопрос:

— Не кажется ли Фёдору Кузьмичу, что политическая жизнь в России вообще не нормальная, идеи ищут выхода. В нормально построенном государстве они гнали бы его через парламентскую трибуну, через “специалистов политики”, у нас же в царской тогда России, России полукрепостной, жившей насилием богача над нищим, ввиду отсутствия общественной жизни, художественная литература очень часто была во власти политических тенденций. Не кажется ли Фёдору Кузьмичу, что вследствие этого русская художественная литература часто отвлекалась от своей непосредственной задачи и что художникам слова на пользу эти тенденции отнюдь не шли.

Сологуб, которого сказанное задело, вдруг разгорячился, почти вспылил, даже молодым человеком назвал.

— Представьте себе, что вы, молодой человек, заходите в лавку, что-нибудь купить к ужину. В лавке молодой человек встречает, кого бы вы думали? — ...писателя всеми уважаемого, любимого, которого молодой человек высоко чтит, представляет существом почти сверхъестественным; молодой человек видит, что писатель о чём-то думает, подходит к нему и интересуется разузнать, зачем писатель здесь, в этой лавке, где продается всё “земное”, и спрашивает, о чём он задумался. Писатель отвечает, что в лавку зашёл купить чего-нибудь к ужину и что размышляет он по поводу этой покупки. Справедливо ли, — воскликнул Сологуб, — будучи на месте молодого человека, не поняв, что писателю как смертному, не чуждо всё житейское, ужаснуться обыденностью задач и стремлений великого?! Мне кажется, что писатель безусловно прав, а молодой человек относится к писателю несправедливо, лишая его черт общечеловеческих: соболезновать, сострадать, быть эхом и способным откликнуться на мольбу о помощи. По-вашему, Давид Давидович, выходит, что писатель, поэт должен всё время непрерывно писать романы, стихи. Хорошо, что это абсолютно невозможно, жизнь врывается, жизнь мешает, прерывая творчество даже самых трудолюбивых, это и хорошо, а то бы бумаги не хватило, типографии были бы завалены работой, не зная отдыха, а книг было бы так много, что никто бы их не читал, всё потонуло бы в книжном море.

Мне показалось, что эта длинная тирада Фёдора Кузьмича была вызвана некоторым раздражением против моих взглядов, изложенных выше, потому я, чтобы не возвращаться к теме, уже отчасти выясненной, сказал Сологубу:

— Относясь к политике серьёзно, я считаю дилетантство в ней недопустимым... Я убежден, что когда придут карьеристы политики, “специалисты политики”, с громкими голосами, резкими жестами, вооруженные активной волей действия, люди, побывавшие на баррикадах, что так чуждо природе такого писателя, как вы, кто пишет вторую часть романа «Заклинательница змей»,117![]()

Сологуб со мной не согласился: он не согласился с моим положением, что писателю надо, как и каждому в своем деле, всецело специализироваться, что писателю заниматься политикой “дилетантствуя” вредно, как для последней, так и для самого творца, ибо это мешает всецело погрузиться в задачи художества...

После этого мы прошли в зал, с мебелью из светлого клена. Ныне покойный Кульбин нарисовал углём Ф.К. Сологуба, а я сделал карандашом этюд с Чеботаревской; её глаза, не знаю почему, во время рисования, казались мне глазами молодого турка. Я сказал ей об этом; чета Сологубов острила и смеялась.

Мы прощались, Фёдор Кузьмич вышел из кабинета, неся последнюю книжку своих „военных стихов”;118![]()

„Давиду Давидовичу с дружеским приветом от автора”.

Улица была покрыта мягким слоем нового снега; фонари бодрствовали; пешеходов почти не было. Идя мимо запоздавшей витрины, я открыл книжку:

Это было, как все теперь знаем, неверным, дурным пророчеством.

В феврале месяце 1915 года я был приглашён Николаем Николаевичем Евреиновым написать его портрет. Так как Евреинов жил в Куоккале,119![]()

Вася Каменский — с ним в те годы я был неразлучен — повёз меня к Евреинову. Через три дня по прибытии к Куоккалу состоялся наш визит к великому художнику.

В это утро я и Каменский написали по стихотворению в честь автора «Бурлаков» и «Запорожцев, пишущих письмо султану».

Так как в то время мы, футуристы, были в моде, то где бы ни появлялись, нас начинали просить прочесть что-нибудь. Вполне понятно, что за столом у Репина надо было читать не случайное, поэтому мы сочли на сей раз необходимым подготовиться.

Дома обедали слегка, так как впереди предвиделся, хотя и с сеном, но всё же обед. Это было, как я восстановил позже по надписи на рисунке, сделанном у Репина, 18 февраля.

День был морозный, пасмурный; дача Репина расположена верстах в двух от дачи, где жил Евреинов. Дорога среди облизанных февральским ветром сугробов — коими скрыты небольшие ёлочки, а заборы местами занесены до половины.

На серых от финляндской мокрети досках зимневетер мотает остатки летних афиш. Ветер читает подобно маленьким детям, книга ли это, забытая на скамье, афиша ли — ветер неустанно треплет бумажный лист, шуршит им, и от такого чтения в конце концов остается не роман, а лишь несколько глав (тех, что понравились ветру?), а от крупно напечатанных слов — несколько букв: и если не видел целой афиши, то иногда получается интересная загадка. Так и теперь на сером заборе клок выцветшей, причудливой формы бумаги

Ни года, ни числа или не было, или не удержалось в моей памяти, но я по газетам знал о лекциях Северовой- Нордман касательно новейших способов питания, именно о знаменитом сене.

По газетам я также знал, что она умерла, и я шёл и думал о человеке, может быть любившем её, которому приходится в продолжение многих дней ходить теперь мимо этих заборов и видеть, как уже не люди, а только один ветер читает мысли когда-то живой, и как в прилежном чтении своём слово за словом стирает время-ветер прошлую жизнь.

Было три часа дня, когда Каменский и я прошли большой двор, в глубине которого стоял дом Репина, называемый «Пенатами».120![]()

Прекрасные окна, большие медные ручки, сени и галерея со всевозможными причудами финской архитектуры, и при входе надписи, рекомендующие самостоятельность:

В круглом вестибюле, полном широколиственных растений, надпись:

Мы ударили в гонг, отворили дверь и прочитали другой плакат:

Но поперёк порога лежала большая собака, насчёт собаки не было никакого плаката; на нежные клички и наши посвистывания чудовище, упорно загораживая дверь во внутренние комнаты, щерило зубы, ерошило спину и, наконец, потеряв собачье терпение (человечье нами утеряно было значительно раньше), разразилось громогласным негодующим лаем. На этот лай появилась дочь Репина и провела нас в большую комнату, где находились уже несколько “приехавших на приём” к Репину.

Здесь был гравер Овсянников, который привёз Репину гравюру своей работы с какой-то картины Ильи Ефимовича, и несколько молодых художников, а также известный художник („Рембрандт львов и белых медведей”) Борисов. Между всеми “хозяйничал”, разговаривал Корней Иванович Чуковский.

Репин был в своей мастерской, и все ожидали его, он писал тогда портрет поэтессы Щепкиной-Куперник.

Минут через десять раздались шаги, и по деревянной лестнице, устланной ковром, спустился Илья Ефимович в сопровождении двух дам. Одна была Куперник, я узнал её по виденной ранее фотографии; другая — импозантная, высокого роста брюнетка. Репин стал обходить собравшихся; все присутствовавшие хорошо знали порядки, господствовавшие в «Пенатах». Репин, поговорив несколько минут, или прощался и благодарил за визит, любезно прося посетить ещё, или же приглашал остаться „отобедать”, перейти в следующую комнату.

Репин — маленького роста, сухой старичок с копной волос на голове, где десятки славных лет посеребрили мало прядей. Правая рука художника на повязке — закутана в тёплый платок. Уже двадцать лет, как Репин потерял способность владеть ею. Торчащие из смятого, как пустого, рукава пальцы желты и костляво-неподвижны, но с неунывающей энергией маститый художник перешёл на левую руку и ежедневно неустанно работает ею с натуры и от себя.

Когда видишь воочию те имена, которые живут убедительно и постоянно с детства в нашем воображении, внедрены целым миром образов и идей (впечатлений, полученных от музеев, журналов, снимков с картин, просто рассказов очевидцев), то воплощение этого, вдруг зримое воочию, вызывает сильное волнение. В душе возникают переживания детства и юности, душе становятся вновь доступными как бы сыновние чувства благодарного ученичества, хотя бы и отошёл далеко от заветов учителя; смотришь на воплощенную легенду неким взглядом признательности и с дружеской почтительной радостью. Кроме того, старики подобны или руинам великих городов, на стогнах которых звучала торжественная поступь истории, или же просто развалинам каких-либо бань, в которых уныло парились лабазники со своими распотевшими женами, или же сараям, где ранее живший скот жевал свою сугубую жвачку будней. Стариков второй категории я не люблю, при виде же стариков первой — я проникаюсь трепетом: сердце больно щемящей тоской сжимается о том, что все проходит, все исчезает, и „бледна смерть” глядит на разум возвышенный и „точит лезвие косы...”.

Выдержавшие обеденный “отбор”, все поторапливаемые Ильей Ефимовичем и Татьяной Ильиничной, отрываясь от разговоров, затеянных между только что познакомившимися, тронулись к небезызвестной вегетарьянской карусели. Эту машину я, усевшись, принялся тщательно изучать, как со всех сторон её механизма, так и по статьям содержимого. За большой круглый стол село тринадцать, а не четырнадцать человек. Перед каждым стоял полный прибор. Прислуги, по этикету «Пенатов», не было, и весь обед в готовом виде стоял на круглом столе меньшего размера, который наподобие карусели, возвышаясь на четверть, находился посреди основного.

Круглый стол, за которым сидели обедающие и стояли приборы, — был неподвижен; зато тот, на котором помещались яства (исключительно вегетарьянские), был снабжён ручками, и каждый из присутствующих мог повернуть его, потянув за ручку, и таким образом поставить перед собой любое из кушаний.

Так как народу было много, то не обходилось без курьёзов — захочет Чуковский солёных рыжиков, вцепится в карусель, тянет рыжики на себя, а в это время футуристы мрачно стараются приблизить к себе целую кадушечку кислой капусты, вкусно пересыпанной клюквой и брусникой. Хлопают пробки, и в стаканы льётся баварский квас, ситро и прочие воды. Был ли за обедом знаменитый борщ из сена — я не помню, ибо внимание было занято разговорами, происходившими во время пиршества.

Между мною и Репиным сидел Вася Каменский. Репин успел полюбить обворожительного поэта и написать с него портрет;121![]()

Дале за Репиным, по кривой, сидели: Куперник, импозантная дама, затем лица, скрытые от меня вегетарьянской снедью, и вправо от неё, в поле моего зрения, Корней Чуковский с супругой, художник Борисов и кто-то ещё.

Репин выразил удовольствие, что футуристы посетили его, „что они пришли, как равный к равному”.

— Я боюсь визитов, имеющих целью корысть, создание или увеличение популярности, вы же не нуждаетесь в этом.

Я, а затем Каменский прочитали Репину свои стихи в честь его. Своего произведения не помню, стихи же Васи Каменского звучали приблизительно так:

Стихи Каменского имели успех.

Сидевшая и спешившая на поезд Щепкина-Куперник взяла альбом, который при себе носит Чуковский, и быстро набросала восьмистишие.122![]()

Чуковский разразился бурей похвал и восторгов на быстроту работы поэтессы из «Русского слова»123![]()

После их отъезда Репин поинтересовался, что за дама была с поэтессой; ему отвечали: Самойлова.

— Боже мой! Дочь Самойловой. Почему же мне раньше никто не сказал... Ах, Боже мой, целые два часа сидел около неё и не знал этого, а ведь так о многом я мог бы поговорить с ней!!

Этот случай приобрёл для меня общее значение. Я помню в «Женитьбе» обстоятельность Агафьи Тихоновны...

— А как по фамилии?..

Действительно, это бывает не лишним, особенно, когда можешь опасаться иметь в лице нового знакомого личность достопримечательную, в некотором роде одну из “редкостей” жизни.

За столом не сидели особенно долго. Мне рассказывали, что когда была жива Нордман, то и дворник, и кучер, и кухарка садились за карусель... Многое в комнатах, где обитает дух ушедшей женщины, продолжает царить ещё по инерции. Но многое потускнело и утратило свою обаятельность. Некий формализм жизни Ильи Ефимовича, несомненно, дело рук Северовой-Нордман.

Великий человек не имеет времени обращать много внимания на внешнее жизни. Корней Иванович Чуковский бывает у Репина каждый день. Он построил свою дачу в нескольких шагах от «Пенатов» и в настоящее время, пользуясь полным доверием популярнейшего художника, составляет опись многочисленных сундуков с бесчисленными рисунками Ильи Репина. В описываемое время «Нива», издательство Маркса, предполагало выпустить подробнейший альбом всех работ, вплоть до мелких рисунков, автора «Вечерниц» и «Запорожцев».

Все поднялись в мастерскую. Я с интересом посмотрел портрет работы Ильи Ефимовича (тогда ещё не оконченный) с Евреинова. Ведь я сам в это время, как я уже указывал выше, был занят этой работой. Правда, мой-то портрет знаменитого режиссера, пожинающего теперь лавры в Париже, мне так и не удалось закончить.

Репин написал мастерски реальную оболочку Евреинова. По моему же заданию, Евреинов должен был сидеть у себя, усталый, утомлённый, таким, каким человек бывает сам с собой, в руках держать маску, забрало, которое мы опускаем, когда выходим на большие турниры с жизнью.

Мастерская Репина вмещала в себе большую картину Шишкина, сделанную бланш-нуар; из картин мастера стоял портрет Рубинштейна, известный вариант: композитор дирижирует оркестром, красное сукно и блеск зажжённых грандиозных люстр. Не последнее место в мастерской занимала обширная софа, на которой Репину позировал Шаляпин. Все разместились на ней по-шаляпински, а Вася Каменский прельщал и окончательно обольстил всех, а в том числе и Репина, своими “разбойничьими песнями”.

Рыская по мастерской, к моему величайшему изумлению, я нашёл, что предметом, который назначил мне свидание в мастерской Репина (я всегда могу найти или почувствовать вещь, которая была причиной или приезда, или отъезда), был мой портрет, мирно стоявший, очевидно, уже несколько лет в стеклянной витрине. Это был один из виртуозных рисунков, которые Исаак Израилевич Бродский делал в 1906 году с меня.

Бродский изобразил меня в глубоких вольтеровских креслах, читающим рукопись.125![]()

Когда сгустились сумерки, то, перейдя вниз к чайному столу, где Татьяна Ильинична разрезала на красные ломтики сладкий пирог, мы слушали воспоминания, читанные у самовара Ильей Ефимовичем. Воспоминания о том времени, когда он ехал впервые из Харькова в Москву, сидя на высоких козлах омнибуса, рядом с кучером.

„Было высоко и всё видно, на остановках богатые господа, ехавшие в дилижансе, пили сладкий чай, а я смотрел и завидовал им. Когда же дилижанс бесконечно тащился мимо ободранных деревень, то у околицы стояли жители их и, протягивая к нам руки, кричали: — Хлебца, подайте хлебца... — А от Москвы до Питера уже ехали чугункой, у всех в руках были длиннейшие билеты, на коих по порядку были напечатаны все станции, кондуктора ходили с ножницами и отстригали от билетов названия тех станций, которые мы проехали”.

Репин читает гулким, придушенным голосом со стариковским надрывом; временами в голосе как будто слышатся слёзы. Но это от старости. В нём, уже таком хилом, с отсохшей рукой, замотанной в пуховой оренбургский платок, — нотки капризного баловня судьбы, добившегося мировой славы, нотки властности бывшего на высоком посту ректора единственной в России, тогда по министерству двора, Академии художеств.

Когда мы вышли от И.Е. Репина, было уже около 11 часов ночи. Над Куоккалой стояла полная луна.126![]()

Он уговорил нас зайти взглянуть его дачу, участком выходившую на песчаный берег зимнего залива.

Не обошлось без маленького подвоха. В “саду” у К.И. Чуковского оказалась большая яма.

Критик придумал оригинальный способ засыпать яму.

— Каждый посетивший мой участок, — заявил Корней Иванович, — должен принести сюда две лопаты песку с берега.

Громадная лопата поблескивала при луне в его руках.

Ничего не поделаешь, против Чуковского не попрёшь, лежат в его яме и две мои лопаты песку...

Придумал же человек практическое применение Бурлюку.