Йосипу Ужаревичу

а предыдущем занятии мои посулы разодрать в клочья готөско-уннскую подоплёку самоназвания В. Хлѣбникова кончились пшиком. Нужны оправдания? Извольте: ведь есть же стыд же. Столетие лучшего из встреченных мною людей отметили даже на островах Молчок и Нигугу, а я бездействую. Сопли жую, грубо говоря. Стыд — рвотное движение души, так? Так. Извергаемое дурно пахнет? Ещё бы. Отсюда смрадный Берия, зловонный Кобулов и тошнотворный Бандера.

а предыдущем занятии мои посулы разодрать в клочья готөско-уннскую подоплёку самоназвания В. Хлѣбникова кончились пшиком. Нужны оправдания? Извольте: ведь есть же стыд же. Столетие лучшего из встреченных мною людей отметили даже на островах Молчок и Нигугу, а я бездействую. Сопли жую, грубо говоря. Стыд — рвотное движение души, так? Так. Извергаемое дурно пахнет? Ещё бы. Отсюда смрадный Берия, зловонный Кобулов и тошнотворный Бандера.Он меня всего перепахал, Георгий Борисович Фёдоров (1917–1993). Думать не смел, что доведётся отблагодарить. В голову не приходило, что ‘сметь’ и ‘смелость’ — не нашему забору двоюродный плетень: смелость города берёт. Когда пришло, ринулся эти городки брать. Городища и селища, точнее.

Ринулся на предыдущем занятии, см. зеленоватые врезки. Через которые вы бодро перескакивали. Уж на что Анфиса Абрамовна наторела скрипеть рулём туда-сюда, но и та призналась, что Самоквасов ей без надобности. На чьё благосклонное внимание надеяться? Ни на чьё. Даже завсегдатай Хлебникова поля не соизволит вникнуть. Самый замшелый, закоснелый, забубенный мой заединщик. Прикажете сдуться?

Ни за что. Полевичий-то непременно прочтёт, непременно. Живее всех живых — раз, любопытнее мальца-почемучки — два.

А вдругъ Вiкторъ Владимировичъ и впрямь понятiя не имѣетъ, съ какой стати онъ Велимiръ. Или не до конца осознал. Единственный, кто просветит — я. Почему «Капитал» сдают в утиль, а потом выкупают втридорога? Потому что Карл Маркс предусмотрел все возражения и приготовил на каждое десять доводов в свою пользу.

Возражений мне никто не предъявит, и прекрасно. Мир во всём мире, собственник средств производства братается с наёмным работником, белые с красными, левые с правыми. А немцы с русскими?

— Nevermore, — рубит с плеча говорящая птица Эдгара По. А что нам скажет белый ворон В. Хлѣбникова?

Ближайшее знакомство съ археологическимъ матерiаломъ земли, лежащей надъ днѣпровскими порогами, въ областяхъ рѣкъ Роси, Суды, Псла и Ворсклы, показываетъ ясно, что здесь въ первыя столѣтия после Р.X. существовало обширное и многолюдное государство, что сюда втеченiе всего перiода господства Римлянъ между Дунаемъ и Днепромъ выселялось гето-дакiйское народонаселенiе, при всѣхъ римскихъ императорахъ отъ Траяна до Септимiя Севера. Въ эту эпоху возникли надъ днѣпровскими порогами укрепленныя общественныя жилища, въ числе которыхъ современники насчитывали 53 болѣе значительныхъ городовъ, заключавшихъ въ себѣ десятки десятинъ земли, какъ показываютъ ихъ городища. Обитатели этихъ городовъ у историка Iордана, въ описанiи движенiя Гуновъ въ западную Европу, именуются Острог-отами, въ отличiе отъ восточныхъ соседей ихъ номаднаго состоянiя, именуемыхъ Веси-отами (см. Моммсеновское изд. Гетики Iордана); а нѣмецкiе историки переименовали ихъ въ Остъ-Готовъ и Вестъ-Готовъ, якобы народы германскаго происхожденiя. Это же государство именовалось въ древности Гардариккiей, — страною городовъ. Многолюдство государства Россовъ эпохи господства Римлянъ въ славянской дунайской прародине доказываютъ безчисленныя могилы, открытыя въ послѣднiя десятилѣтiя въ Кiевской и Полтавской губернiяхъ подъ ровною поверхностiю земли и подъ курганами, содержащихъ, вмѣсте съ скито-сарматскими и греческими издѣлiями, издѣлiя римской культуры императорской эпохи.

Ближайшее знакомство съ археологическимъ матерiаломъ земли, лежащей надъ днѣпровскими порогами, въ областяхъ рѣкъ Роси, Суды, Псла и Ворсклы, показываетъ ясно, что здесь въ первыя столѣтия после Р.X. существовало обширное и многолюдное государство, что сюда втеченiе всего перiода господства Римлянъ между Дунаемъ и Днепромъ выселялось гето-дакiйское народонаселенiе, при всѣхъ римскихъ императорахъ отъ Траяна до Септимiя Севера. Въ эту эпоху возникли надъ днѣпровскими порогами укрепленныя общественныя жилища, въ числе которыхъ современники насчитывали 53 болѣе значительныхъ городовъ, заключавшихъ въ себѣ десятки десятинъ земли, какъ показываютъ ихъ городища. Обитатели этихъ городовъ у историка Iордана, въ описанiи движенiя Гуновъ въ западную Европу, именуются Острог-отами, въ отличiе отъ восточныхъ соседей ихъ номаднаго состоянiя, именуемыхъ Веси-отами (см. Моммсеновское изд. Гетики Iордана); а нѣмецкiе историки переименовали ихъ въ Остъ-Готовъ и Вестъ-Готовъ, якобы народы германскаго происхожденiя. Это же государство именовалось въ древности Гардариккiей, — страною городовъ. Многолюдство государства Россовъ эпохи господства Римлянъ въ славянской дунайской прародине доказываютъ безчисленныя могилы, открытыя въ послѣднiя десятилѣтiя въ Кiевской и Полтавской губернiяхъ подъ ровною поверхностiю земли и подъ курганами, содержащихъ, вмѣсте съ скито-сарматскими и греческими издѣлiями, издѣлiя римской культуры императорской эпохи.Вот оно, сокровенное сказание первооткрывателя черняховских могил: германцев на землях будущей Руси не было вовсе — раз, население обширной и многолюдной страны, со времён Траяна и до Септимия Севера пополняемое гето-дакийскими беженцами, чётко делилось на горожан (остроготы) и сельчан (весиоты) — два.

Дабы рассеять подозрения в небрежности синодальных наборщиков, проф. Д.Я. Самоквасов выделяет корни (окончание не вызывает сомнений, см. пушкиноты) отечественных, на его взгляд, этнонимов курсивом: Острог-оты и Веси-оты; первое от ‘острог’ (укреплённый городок), второе от ‘весь’ (сельцо, деревенька). При этом он отсылает читателя к первоисточнику. Что ж, справимся у Моммзена:

| Iordan: | русский превод: |

| 82. Nunc autem ad id, unde digressum fecimus, redeamus doceamusque, quomodo ordo gentis, unde agimus, cursus sui metam explevit, Ablabius enim storicus refert, quia ibi super limbum Ponti, ubi eos diximus in Scythia commanere, ibi pars eorum, qui orientali plaga tenebat, eisque praeerat Ostrogotha, utrum ab ipsius nomine, an a loco, id est orientales, dicti sunt Ostrogothae, residui vero Vesegothae, id est a parte occidua. | 82. Теперь же вернемся к тому, от чего сделали отступление, и поведаем, как то племя, о котором мы ведём речь, достигло предела своего пути. Историк Аблавий сообщает, что там, на берегах Понта, где они, как мы говорили, остановились в Скифии, часть их, владевшую восточной стороной, возглавлял Острогота; либо от этого его имени, либо от места, т.е. “восточные”, называются они остроготами; остальные же — везеготами, т.е. с западной стороны., |

В § 82 своего сочинения (воспр. по: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Вступительная статья, перевод и комментарий Е.Ч. Скржинской. М.: Изд-во Восточной литературы. 1960. С. 82, 144.) летописец впервые сопоставляет Ostrogothae и Vesegothae и даже пытается объяснить, чем они отличаются. В обоих случаях -gothae налицо. Следовательно, проф. Д.Я. Самоквасов либо нарвался на опечатку, либо лукавит. Иордан уверенно полагает везеготов живущими западнее остроготов, относительно же смысловой составляющей поименования последних честно признаётся в неведении.

римечательно, что уже Иордану в VI в. показалось маловозможным, чтобы племя получило своё название от имени отдельного лица, хотя бы и выдающегося. Несомненно, что Иордану бросилось в глаза имя Острогота в генеалогии готских предводителей, но, упомянув его, автор всё же развивает мысль о другом происхождении названий остроготов и везеготов: они, по его предположению, назывались так „от места” („а loco”). ‹...› У Иордана нигде не заметно осмысления этих названий, как происходящих от слов ‘остр’ (austr — ‘блестящий’) и ‘вез’ (weise — ‘мудрый’). Он придерживался объяснения названий обеих главнейших групп готов как восточных и западных. Однако сам он нигде не употребляет названий “остготы” и “вестготы”.

римечательно, что уже Иордану в VI в. показалось маловозможным, чтобы племя получило своё название от имени отдельного лица, хотя бы и выдающегося. Несомненно, что Иордану бросилось в глаза имя Острогота в генеалогии готских предводителей, но, упомянув его, автор всё же развивает мысль о другом происхождении названий остроготов и везеготов: они, по его предположению, назывались так „от места” („а loco”). ‹...› У Иордана нигде не заметно осмысления этих названий, как происходящих от слов ‘остр’ (austr — ‘блестящий’) и ‘вез’ (weise — ‘мудрый’). Он придерживался объяснения названий обеих главнейших групп готов как восточных и западных. Однако сам он нигде не употребляет названий “остготы” и “вестготы”.Сопоставления austr/ost и weise/west в нашем случае равно бесполезны: все четыре слова принадлежат общегерманскому словарю. Выяснить, самоназвания Ostro- и Vese- или дадены соседями-праславянами (последний шанс острожников и сельчан проф. Д.Я. Самоквасова) не удастся: Иордан ссылается на Аблавия, сочинения которого не найдены по сию пору.

NB. Возможно, перед нами образчик лингвистического наития, см. словарь Макса Фасмера: ‘весь’ происходит от др.-русск., ст.-слав. вьсь. Ср.: белор. вёска ‘деревня’, словенск. vàs, чешск. ves, словацк. ves, польск. wieś ‘деревня’, в.-луж. wjes, н.-луж. wjas. Родственно латышск. vìesis ‘посетитель, гость’, др.-инд. vic ‘селение’, авест. vīs, др.-перс. vi ‘дом’, лат. vīcus ‘селение’, алб. vis ‘место, местность’, готск. weihs ‘деревня’.

Кровнородственные связи Аблавия не выяснены, епископ Равеннский Иордан наполовину сармат, оба писали на латыни. Последнее проф. Д.Я. Самоквасову на руку: Геродот, как известно, держался ионийского словаря. Поэтому составить удовлетворительное понятие о языке тех же скифов невозможно. Имена богов, царей, племенные названия — и только. То же самое Иордан в его «De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis» — реки, горы да имена собственные. Зачастую, как утверждает пастырь христиан Равенны (стало быть, благонамеренность его сообщения не обсуждается), заимствованные у гуннов. И подозрительно похожие на славянские. Есть где разгуляться воображению.

Вот оно разгуляется, устанет и приляжет отдохнуть. А потом придёт серенький волчок (Wulfila, уменьшительное от Wulfs) и укусит за бочок.

уществованiе у Готовъ перевода Священнаго Писанiя неопровержимо доказывается тѣмъ, что до нашего времени уцѣлѣли его отрывки. ‹...› Тщательное изученiе привело изслѣдователей къ заключенiю, что совершителемъ перевода должно быть одно лице. ‹...› „Улфила, — пишетъ Филострогiй, — заботясь о Готахъ, изобрѣлъ для нихъ особую азбуку и перевелъ на ихъ отечественный языкъ все Священное Писанiе за исключенiемъ книгъ царствъ. Онъ не перевелъ послѣднiя потому, что въ нихъ содержится исторiя войнъ, а Готы — народъ войнолюбивый — имѣетъ нужду не въ усиленiи и возбужденiи воинственныхъ наклонностей, а наоборотъ въ удержанiи отъ нихъ.”

уществованiе у Готовъ перевода Священнаго Писанiя неопровержимо доказывается тѣмъ, что до нашего времени уцѣлѣли его отрывки. ‹...› Тщательное изученiе привело изслѣдователей къ заключенiю, что совершителемъ перевода должно быть одно лице. ‹...› „Улфила, — пишетъ Филострогiй, — заботясь о Готахъ, изобрѣлъ для нихъ особую азбуку и перевелъ на ихъ отечественный языкъ все Священное Писанiе за исключенiемъ книгъ царствъ. Онъ не перевелъ послѣднiя потому, что въ нихъ содержится исторiя войнъ, а Готы — народъ войнолюбивый — имѣетъ нужду не въ усиленiи и возбужденiи воинственныхъ наклонностей, а наоборотъ въ удержанiи отъ нихъ.”Наличные фрагменты перевода Священнаго Писанiя на готөскiй вполнѣ достаточны для составленiя словаря этого языка, что и было сдѣлано задолго до отрицанiя проф. Д.Я. Самоквасовымъ малѣйшей причастности Остоготөовъ и Везеготөовъ къ столь нелюбимой кое-кѣмъ Неми. Единожды совравши, кто тебѣ повѣритъ. Проф. Д.Я. Самоквасовъ, как мы только что выяснили, своей отсылкой къ моммзеновскому изданiю «Гетики» вводитъ читателя въ заблужденiе.

А теперь, Вiкторъ Владимировичъ, припоминаемъ выборочно изложенный на предыдущемъ занятiи регенсбургский курсъ лекцiй 1947 года о происхожденiи украинскаго народа. Где В.П. Петровъ, оставляя безъ вниманiя враки о племенной принадлежности Готөовъ, громитъ смежныя умопостроенiя столпа отечественной археологiи.

Предъявленные В.П. Петровым улики не кажутся мне достаточными для изобличения грязной игры агента дако-гетов. Простой вопрос: почему бы проф. Д.Я. Самоквасову не объявить клады римских монет достоянием туземцев Поднепровья и Привисленья? Награбили в набегах на ромеев, да и зарыли. Ведь зерно древние хлеборобы хранили в ямах, это доказано. Нет, денежные сбережения беженцев.

При этом временнóй отрезок правления Траяна (98–117) – Септимия Севера (193–211) в части военных действий против Готөовъ освещён крайне слабо. От слова никак. Такое впечатление, что близ северной границы империи таковых о ту пору не было вовсе.

Но по порядку.

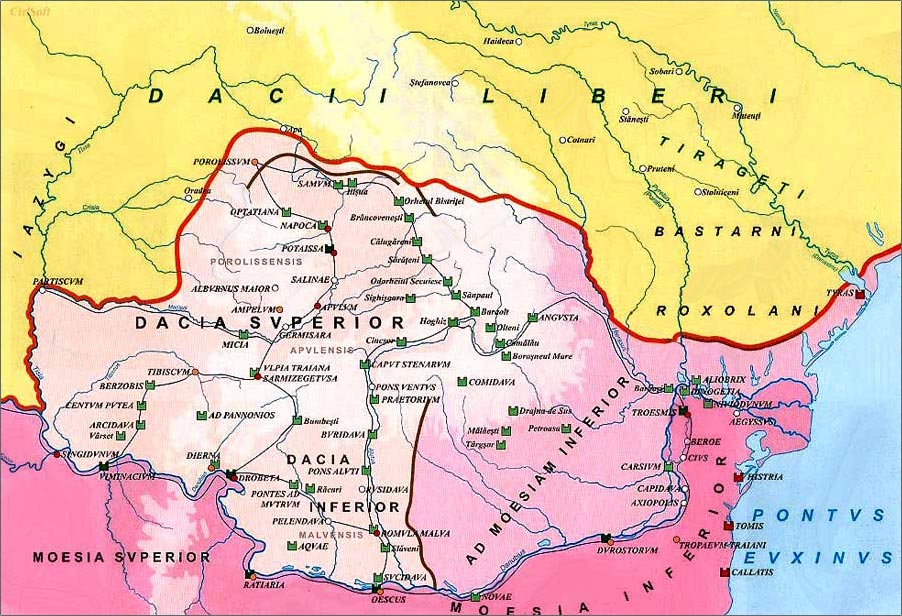

Нападки В.П. Петрова на проф. Д.Я. Самоквасова я уже принялся отражать, Вiкторъ Владимировичъ. См. карту провинцiй Рима.

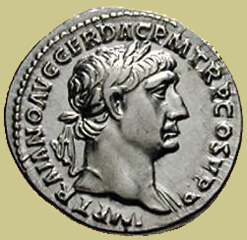

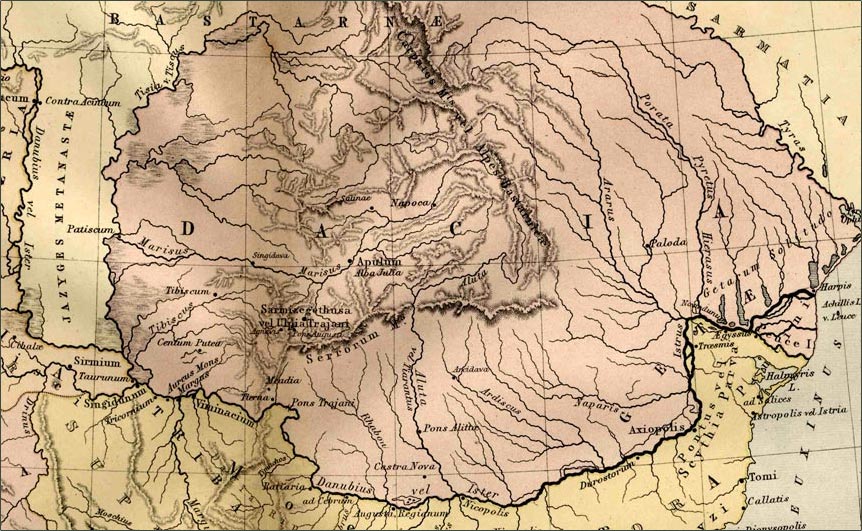

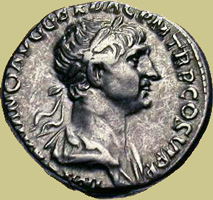

Как Вы знаете из гимназического курса, вклад императора Траяна в расширение границ империи впечатляет: Армения, Ассирия и Месопотамия (выход к Персидскому заливу) на востоке, Дакия на севере.

При Домициане война с даками шла с переменным успехом, однако мир был заключён достаточно унизительный для ромеев. Повелитель даков Децебал, сдаваясь на милость римского народа (in fidem populi Romani), получил право на ежегодные субсидии. Отступное, короче говоря. Дань.

Придя к власти, Траян возобновил войну. На стороне Децебала действовали бастарны и сарматы, но этого оказалось недостаточно, и он запросил мира. Траян выставил условие: к империи переходят все захваченные у даков земли (современные Банат и Олтения), местное население обязано их покинуть, срыв крепости и сдав оружие. Децебал соглашается, но разоружаться не спешит (начался ли предначертанный проф. Д.Я. Смоквасовым исход даков, древние писатели не сообщают). Траян разрывает мирный договор и переправляет через Дунай 12 легионов (200 тысяч бойцов). Децебал выставил 160 тысяч, из них 20 тысяч союзников — тех же бастарнов и сарматов. Столица Дакии взята, Децебал кончает самоубийством. Захвачено пять миллионов фунтов золота и десять миллионов серебра, 500-тысячный полон уводят за Дунай для продажи в рабство (на завершающем колонну Траяна витке барельефов изображены даки с вереницей быков — чрезвычайно важная подробность). Образована провинция Дакия с четырьмя основными колониями: Ulpia Trajana, Apulum (местопребывание Collegium Aurariorum, управления золотыми приисками), Napuca, Dierna. На благодатные земли хлынули переселенцы. Рудники Децебала превосходны, омываемый золотым дождём Рим плавает в серебре.

Воинственному Траяну наследует осторожный Адриан (117–138). Он возвращает Ассирию и Месопотамию парфянам, предоставляет частичную независимость Армении; покрытая сетью притоков Дуная Ad Moesiam Inferior (111–117) провинцией более не считается и переходит под контроль роксолан (рис. 2,4,5). Адриан лично руководит возведением укреплений. Продолжено начатое Траяном строительство Limes Transalutanus. The frontier was composed of a road following the border, a military stronghold, a three-metre vallum 10–12 metres wide, reinforced with wood palisades on stone walls, and also a ditch. The Transalutanus limes was 235 km long, parallel to Olt river at a distance varying from 5 to 30 km east of the river. The construction was started in 107 under the command of Marcius Turbo, and developed under Iulius Severus (120–126); the final stage of the construction was performed under Septimius Severus (193–211). Адриан распоряжается принимать в легионы местных уроженцев. Варвары охотно идут на военную службу. На переговорах с послами роксоланов император определяет объём ежегодно выплачиваемых денежных субсидий, т.е. даннические обязательства Рима перед сарматами Прутско-Днестровского Причерноморья приобретают силу закона до конца его жизни (если не до конца династии Антонинов). Император дозволяет роксоланам их сношения с языгами, жившими на Тиссе, через Дакию по римским дорогам. В целом правление Адриана проходит спокойно, что позволяет продвинуть далеко на север упомянутый выше Трансалютанский лимес (дорогу вдоль рва и насыпной вал высотой три, шириной десять–двенадцать метров, укреплённый деревянным частоколом на каменных стенах; см. рис. 6).

Адриан воздвигал валы, Антонин Пий (138–161 гг.) строит крепости и пути сообщения для переброски войск. Составлена книга почт империи, известная как дорожник Антонинов; современная Добруджа названа в нём Скифией (Scithya Parva). При Антонине Пие для обороны Ольвии (важный перевалочный пункт хлеботорговли) посылали войска. В 158 г. Дакия восстаёт, причём на помощь повстанцам приходит отряд сарматов.

По смерти Антонина Пия пришёл черёд последнего из т.н. “хороших” императоров, философа и первого гонителя христиан на государственном уровне Марка Аврелия (161–180). Восстали парфяне. Только заключили мир на востоке — вторжение германцев и языгов-метанастов (дальний запад сарматского мира) по всей границе, включая Дакию. Роксоланы нападают на неё с востока. Костобоки совершают рейд через всю Дакию с севера на юг, в 170 г. прорываются на правобережье Дуная и в союзе с роксоланами, аланами (упомянуты раздельно), бастарнами и певкинами (то же самое) грабят Фракию (провинция Tracia). Император лично прибывает в Дакию во главе экспедиционного корпуса и, между прочим, выказывает желание в дальнейшем эту провинцию упразднить (заветная мечта Адриана, есть тому свидетельства). В Северную Италию и Паннонию переброшены легионы с восточного фронта, спешно производится набор войск. Впервые легионерами становятся бывшие рабы и гладиаторы. Неприятель поначалу имеет повсеместный успех: полон, впоследствии возвращённый, составил 170 тысяч римских провинциалов. Философ на троне лично руководит контрударом. Германцы и сарматы никогда не были дружны, общего руководства нет и на сей раз. Легионы громят их порознь. После 14 лет непрерывной войны Марк Аврелий принимает победный титул Германского и Сарматского, но вскоре умирает от чумы.

Его сын Коммод (180–192) не охотник до ратных дел. Заключает мир с вольными даками и сарматами. Казнокрадам раздолье, разросшееся при Марке Аврелии воинство на голодном пайке: нет войны — нет добычи. В Дакии вспыхивают волнения, быстро подавленные.

С 193 по 211 гг. империей правит Септимий Север. Жалованье рядовых легионеров увеличено, им позволено жениться во время службы, сотники причислены к сословию всадников (дворян, как бы мы сказали), отставники получают всевозможные льготы. В Дакии всё спокойно. Септимий Север отвоевывает у парфян северную Месопотамию.

Последние три года жизни Септимия Севера соправителем был его сын Каракалла, он и наследует верховную власть (211–217). Воюет с даками и не даёт спуску сарматам Причерноморья, в 198 г. отбивает у них Ольвию. В 214 г. посетил одна за другой все придунайские провинции, где предпринял ряд мер, направленных на разобщение пограничных племён. Подробности неизвестны, сообщают лишь, что под предлогом заключения союза Каракалла берёт заложников у вольных даков. Но северные варвары не кажутся императору достойными его полководческого дара, в мыслях он соперничает с Александром Македонским. Отца провозгласили Parthicus Maximus, а я чем хуже. Бросив северные провинции на произвол судьбы, Каракалла спешит сразиться с парфянами. И побеждает. Парфия предаётся огню и мечу, новый Александр упивается победой, но падает жертвой заговора. К власти приходит ничтожный Макрин, парфяне вскоре наголову разбивают римлян. Легионы полегли, с Парфией заключают позорный мир, выплачивается громадная контрибуция.

При Макрине вольные даки, разорив часть Дакии, выказывают стремление к дальнейшим завоеваниям. Очевидно, блефуют: война прекращается тотчас после возврата взятых Каракаллой заложников.

Макрину наследует Гелиогабал, никак себя на поле брани не проявивший.

Александр Север восходит на престол в 222 году. На развалинах Парфии возникает государство Сасанидов, приходится воевать. Кое-как замирившись, император поспешает на северо-запад империи, отразить вторгшихся германцев. Легионы рвутся в бой, но верховный главнокомандующий решает задобрить вождей противника богатыми дарами. С досады его убивают, новым императором выкрикивают Максимина Фракийца. Римляне переходят Рейн, победа за победой. Ещё немного, ещё чуть-чуть — и вся Германия будет попрана римским сапогом. Но приходится уводить войска на зимние квартиры в Паннонию, где Максимин и находит свой конец.

На этой высокой ноте приостанавливаю летучий обзор дако-сармато-римских отношений. Так и не добившись малейшего упоминания готөовъ современниками “хороших”, не очень и так себе римских императоров II–III вв.

О ту пору северной границе придунайских провинций угрожают вольные даки (dacii liberi), бастарны (bastarni), тирагеты (tirageti) и племенные объединения сарматов — языги (iazygi) и роксоланы (roxolani). Тирагеты — насельники правобережья р. Тирас (Τύρας), ныне Днестр. О бастарнах сообщают следующее.

первый походъ свой Александръ Великiй нашелъ уже за Дунаемъ Гетовъ. Тирисъ вѣроятно былъ уже границею между сими (скиөами и гетами. — В.М.) народами.

первый походъ свой Александръ Великiй нашелъ уже за Дунаемъ Гетовъ. Тирисъ вѣроятно былъ уже границею между сими (скиөами и гетами. — В.М.) народами.

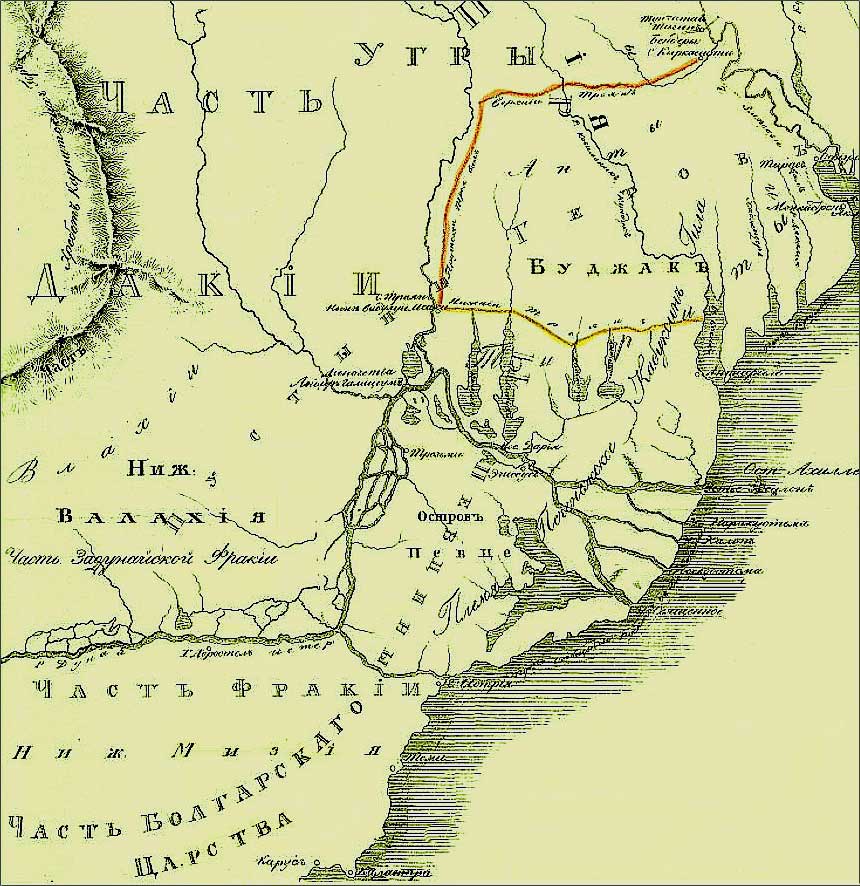

Итак, картограф Генерального Штаба Александр Фомич Вельтман (1800–1870) с военной точки зрения опроверг принадлежность т.н. Трояновых валов Буджака римлянам, а также высказал предположение относительно их строителей. Труд Вельтмана адресован Начальнику Главного Штаба 2й армии генерал-адъютанту П.Д. Киселёву, наверняка имевшему представление о военно-морских возможностях римлян и скорости возведения свайного моста через Рейн легионерами Гая Юлия Цезаря. Прут небезопасен в плане того и другого, защитный вал вдоль его нижнего течения оправдан вполне. Нижний Траянов вал тянется ломаной линией по вершинам озёр, т.е. о наплавных мостах римлян речь уже не идёт — туземцы, по всей видимости, здесь опасались и морского десанта, и сухопутных сил противника.

Но как долго бастарны пользовались столь продуманными оборонительными сооружениями? Да и бастарны ли?

Согласно Геродоту, до вторжения Филиппа Македонского в Скиөiю геты (даки римлян) обитали на правобережье Дуная. Скиөы-сколоты, подобно позднейшим печенегам, кочевали по Буджаку (от тур. bucak — угол), он же Аккерманщина (печенегов сменили буджакские татары, подвластные Крыму). Филипп переправился через Дунай и наголову их разбил. Устрашённые скиөы бегут на восток, их земли занимают геты (эллинское наречение римских даков). На карте Вельтмана указана Пустыня Гетов — Getarum Solitudo, низовья Серета (Ararus), Прута (Hierasus) и Днестра (Tyras). Поскольку геты (гето-даки проф. Д.Я. Самоквасова) кочевыми скотоводами не были, полагаем сию степь им принадлежащей, но не обжитой (лежащей впусте).

Сын Филиппа Македонского поначалу стремится расширить завоевания отца на севере, но, не добившись толку (по сообщению Арриана, даже высадка на о. Певку не удалась), уходит воевать с Дарием и далее по списку. Певкинами называли насельников острова Певке (Певце и Певцины Вельтмана). Остаётся один шаг до предположения, что бастарны и геты, они же даки, несколько сродни. Рубите ногу, если угораздило занести. Единственное, что объединяет эти народы — ненасытный захватчик и поработитель Рим.

Обратим взор на сарматов Подонья и Приазовья. В союзе с Митридатом VI Евпатором (132–63 до н.э.) сломав хребет скиөам-сколотам, они ринулись на запад. Но геты к тому времени обжились в междуречье Прута и Днестра. В докладной записке генерал-адъютанту П.Д. Киселёву штабс-капитан Вельтман приводит ряд исторических выписок о древностях Бессарабии. Как то:

15. На другой сторонѣ Дуная Геты, Тирагеты и Бастарны ‹...›

15. На другой сторонѣ Дуная Геты, Тирагеты и Бастарны ‹...›Языги-метанасты (см. рис. 4) — сарматы первой волны (в правление Адриана роксоланы всегда роксоланы, а вот сарматы — именно языги) — выдвинулись в степи Альфёльда, ныне венгерскую Пусту (Puszta).

Судя по сообщению Плиния, должного сопротивления их натиску даки оказать не сумели. Вероятно, привкус поражения мешал последним объединиться с языгами для противостояния Риму. К тому же, Децебал отбил у них часть земель (соврем. Банат). Траян присоединил их к провинции Дакия, отказавшись вернуть прежним владельцам, хотя конница языгов воевала на его стороне. Языги не простили оскорбления, Рим отныне их враг. В 117 г. они устремляются на восток, причём роксоланы их поддерживают встречным ударом.

Какие-то сарматы, судя по трудам римских историографов, были союзниками Децебала и даже приходят на выручку восставшим туземцам римской Дакии при Антонине Пие. И это в 158 году, спустя полвека после учинённого Траяном погрома. Два поколения сменилось, а боевое братство налицо.

Подозревать в этом языгов трудно: извечные враги даков. Наголову разбитые Марком Аврелием, подчинились Риму. Император позволяет им проходить через Дакию для общения с роксоланами всякий раз, когда наместник этой провинции даст им на то разрешение. С языка стоической философии переводится так: сидите тихо, тогда внучатым племянникам разрешат повидаться с троюродными дядьями. Если без шуток, то стремление отрезанных от сарматского мира языгов пересылаться с наиболее могущественными о ту пору единоплеменниками последние могли только приветствовать.

Ибо роксоланы и были братьями по оружию даков.

Тацит пишет, что германцы сарматам не доверяли, мягко говоря. И он же причисляет бастарнов к германскому племени. Не весьма уверенно, по косвенным признакам. Однако бастарны действуют заодно с даками и роксоланами ещё со времён Децебала. Капитальный труд Моммзена кое в чём устарел (после докладной записки штабс-капитана Вельтмана генерал-адъютанту Киселёву, например), но для расширения кругозора весьма полезен.

одобно иллирийскому племени, фракийское не достигло полного развития; постоянно теснимое и угнетаемое враждебными народами, это племя так и не получило возможности вступить на путь спонтанного исторического развития. Однако в то время как язык и нравы иллирийцев сохранились, хотя и в измененном виде, до нынешних дней, ‹...› с фракийскими племенами дело обстояло иначе. Мы имеем многочисленные и достоверные свидетельства, что народы той области, за которой в результате римского провинциального деления в конце концов осталось название Фракии, — равно как и народы Мёзии между Балканами и Дунаем, а также геты и даки на другом берегу Дуная — все говорили на одном и том же языке. ‹...› фракийское наречие совершенно исчезло в волнах переселения народов в придунайской области и под мощным влиянием Константинополя; мы не можем даже определить место, которое занимало это наречие в генеалогическом древе народов. Описания нравов и обычаев отдельных народов этого племени, о которых сохранились некоторые сведения, совершенно не передают специфических особенностей племени ‹...›.

одобно иллирийскому племени, фракийское не достигло полного развития; постоянно теснимое и угнетаемое враждебными народами, это племя так и не получило возможности вступить на путь спонтанного исторического развития. Однако в то время как язык и нравы иллирийцев сохранились, хотя и в измененном виде, до нынешних дней, ‹...› с фракийскими племенами дело обстояло иначе. Мы имеем многочисленные и достоверные свидетельства, что народы той области, за которой в результате римского провинциального деления в конце концов осталось название Фракии, — равно как и народы Мёзии между Балканами и Дунаем, а также геты и даки на другом берегу Дуная — все говорили на одном и том же языке. ‹...› фракийское наречие совершенно исчезло в волнах переселения народов в придунайской области и под мощным влиянием Константинополя; мы не можем даже определить место, которое занимало это наречие в генеалогическом древе народов. Описания нравов и обычаев отдельных народов этого племени, о которых сохранились некоторые сведения, совершенно не передают специфических особенностей племени ‹...›. Траян потребовал от него безоговорочного отказа от независимой верховной власти и признания римского протектората над царством даков. Перебежчики, оружие, военные машины, рабочие, присланные некогда Римом для их изготовления, подлежали выдаче римлянам, а царь должен был лично преклонить колена перед победителем. ‹...› Однако дакская нация и в особенности ее царь не могли примириться с потерей независимости ‹...› Это подтверждается последующими событиями: часть подлежавшего выдаче оружия не была поставлена; крепости вопреки соглашению не были сданы; римским перебежчикам по-прежнему предоставлялось убежище. Даки отняли участки территории у своих врагов языгов — может быть, в борьбе с набегами последних на дакские владения — и поддерживали оживленные и внушавшие опасения связи с отдаленными, еще сохранившими свободу нациями. ‹...› На этот раз Траян довёл дело до конца; эта война должна была решить вопрос не о свободе дакского народа, но о самом его существовании. Местные жители были изгнаны из лучших районов страны, которые были заселены обезличенным в национальном отношении населением ‹...› Правда, в некоторых областях всё же осталось прежнее население, и даже удержался местный язык. Эти даки и рассеянные по соседним областям их соплеменники причиняли хлопоты римлянам и в более позднее время, например при Коммоде и Максимине; однако в конце концов и они сошли со сцены истории. ‹...›

Траян потребовал от него безоговорочного отказа от независимой верховной власти и признания римского протектората над царством даков. Перебежчики, оружие, военные машины, рабочие, присланные некогда Римом для их изготовления, подлежали выдаче римлянам, а царь должен был лично преклонить колена перед победителем. ‹...› Однако дакская нация и в особенности ее царь не могли примириться с потерей независимости ‹...› Это подтверждается последующими событиями: часть подлежавшего выдаче оружия не была поставлена; крепости вопреки соглашению не были сданы; римским перебежчикам по-прежнему предоставлялось убежище. Даки отняли участки территории у своих врагов языгов — может быть, в борьбе с набегами последних на дакские владения — и поддерживали оживленные и внушавшие опасения связи с отдаленными, еще сохранившими свободу нациями. ‹...› На этот раз Траян довёл дело до конца; эта война должна была решить вопрос не о свободе дакского народа, но о самом его существовании. Местные жители были изгнаны из лучших районов страны, которые были заселены обезличенным в национальном отношении населением ‹...› Правда, в некоторых областях всё же осталось прежнее население, и даже удержался местный язык. Эти даки и рассеянные по соседним областям их соплеменники причиняли хлопоты римлянам и в более позднее время, например при Коммоде и Максимине; однако в конце концов и они сошли со сцены истории. ‹...›

Теодор Моммзен пишет, что фракийское наречие исчезло совершенно, причислить его к какой-либо языковой семье не представляется возможным. В наше время вопрос несколько прояснён.

Фракийский язык — мёртвый индоевропейский язык фракийцев, входящий в палеобалканские языки. Был широко распространён в древней Фракии — области в юго-восточной Европе (на месте современных Болгарии, Македонии, европейской Турции, частично — Румынии (Добруджа), Греции и Сербии), а также в некоторых регионах Малой Азии. Иногда близким к фракийскому языку считается также дакийский (гетский) язык.

Фракийский язык — мёртвый индоевропейский язык фракийцев, входящий в палеобалканские языки. Был широко распространён в древней Фракии — области в юго-восточной Европе (на месте современных Болгарии, Македонии, европейской Турции, частично — Румынии (Добруджа), Греции и Сербии), а также в некоторых регионах Малой Азии. Иногда близким к фракийскому языку считается также дакийский (гетский) язык.Разъединить предков литовцев и будущих фракиян могли только кельты. Они же оказываются старинными насельниками будущей Дакии: Карпаты (Сarpates, от Καράτην) неспроста называли Бастанскими Альпами (Alpes Bastarrnicæ на школьном атласе 1867 г., см. рис. 4), а Gallia и Galicia что-то уж очень однозвучны.

пираясь особенно на труд (не дошедший до нас) своего предшественника, Марина Тирского, а также на ряд других античных писателей, как более ранних (Геродот, Эратосфен и др.), так и более близких ему по времени (Страбон, Плиний и др.), Птолемей привлёк также для своего труда материал путеводителей (итинерарии), составленных путешественниками и купцами, дававшими сведения о различных торговых путях, существовавших в первые века нашей эры в Восточной Европе, об именах населённых мест, служивших обычными стоянками путешественников, о названиях племён, попадавшихся на пути, о главнейших встречавшихся им реках и горах, иногда со сведениями о расстоянии между различными географическими пунктами; также пользуется Птолемей, по-видимому, имевшимися уже в то время римскими картами эпохи ранней империи. ‹...›

пираясь особенно на труд (не дошедший до нас) своего предшественника, Марина Тирского, а также на ряд других античных писателей, как более ранних (Геродот, Эратосфен и др.), так и более близких ему по времени (Страбон, Плиний и др.), Птолемей привлёк также для своего труда материал путеводителей (итинерарии), составленных путешественниками и купцами, дававшими сведения о различных торговых путях, существовавших в первые века нашей эры в Восточной Европе, об именах населённых мест, служивших обычными стоянками путешественников, о названиях племён, попадавшихся на пути, о главнейших встречавшихся им реках и горах, иногда со сведениями о расстоянии между различными географическими пунктами; также пользуется Птолемей, по-видимому, имевшимися уже в то время римскими картами эпохи ранней империи. ‹...›

Как видно, А.Д. Удальцов отнюдь не склонен причислять бастарнов к германскому миру. Ссылки на источники мною опущены, вот одна из них: Браун Ө. Разысканiя въ области гото-славянскихъ отношенiй. I. Готы и ихъ сосѣди до V вѣка. Первый перiодъ: Готы на Вислѣ. Санктпетербургъ. Типографiя Императорской Академiи Наукъ. 1899. С. 99–117, 172–207.

На первом занятии я уведомил, что воззрения Д.А. Мачинского (1937–2012) вниманием обойдены не будут; главное впереди, но представляется уместным объявить прямо сейчас: «Разысканiя въ области гото-славянскихъ отношенiй» — святыня Дмитрия Алексеевича. О, как он сокрушался, что Браун дальше первого тома не продвинулся!

Фёдор (Фридрих) Александрович Браун (1862, Санкт-Петербург – 1942, Лейпциг) родился в семье врача, немца по национальности. Окончил 1-ю Петербургскую гимназию с золотой медалью (1881), историко-филологический факультет Петербургского университета (1885). Оставлен для подготовки к профессорскому званию. В течение двух с половиной лет стажировался за границей (Германия, Швейцария, Франция, Великобритания). С 1888 лектор немецкого языка и приват-доцент; после защиты магистерской диссертации (1900) — экстраординарный, с 1907 ординарный, с 1913 заслуженный ординарный профессор кафедры истории западноевропейской литературы (романо-германской филологии) Петербургского университета. Действительный член Русского археологического общества (1892). С 1900 учёный секретарь, затем декан историко-филологического факультета (1905–1906, 1908–1909, 1912–1913, 1914–1918), проректор университета в 1906–1908 гг. С 1906 председатель Неофилологического общества при Петербургском университете. Преподавал историю всеобщей литературы на Высших женских (Бестужевских) курсах. С 1918 ректор Педагогического института (бывшего Петербургского историко-филологического). С 1919 член Совета и председатель Комиссии по исторической географии Российской академии истории материальной культуры. В марте 1920 уехал в заграничную командировку в Германию; в Россию не вернулся. С ноября 1920 читал курс лекций по германским древностям на философском факультете Лейпцигского университета. Почётный профессор (1922–27), с 1927 экстраординарный, с 1930 ординарный профессор кафедры истории Восточной Европы; с 1926 содиректор Института Восточной Европы Лейпцигского университета. Иностранный член-корреспондент Шведской академии наук (1920). В 1927 по представлению академиков С.Ф. Платонова, И.Ю. Крачковского и С.Ф. Ольденбурга избран членом-корреспондентом АН СССР по разряду исторических наук (история, германская филология) Отделения исторических наук и филологии. В 1920–30-е работал в области антропологии, этнологии и доисторической археологии, готовил к изданию большое исследование о древнейшей географической номенклатуре Европы.

Список печатных трудов этого чрезвычайно усердного преподавателя руководящей складки невелик, первый том «Разысканiй въ области гото-славянскихъ отношенiй» — магистерская диссертация 1900 года — приятная неожиданность по объёму издания. Но С.Ф. Платонов Брауна ценил, дорогого стоит.

Но как ценил готөскаго магистра Марк Борисович Щукин (1937–2008)! „На первом курсе прочитал книгу Ф. Брауна «Разыскания в области гото-славянских отношений» и с тех пор увлёкся этой тематикой” (цит. по Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филологический факультет СПбГУ. 2005. Задняя обложка книги.)

Д.А. Мачинский и М.Б. Щукин — столпы отечественного норманизма. Окончательным разгромом коего так гордился провозвестник Велимiра Иванъ Забѣлинъ. Кстати говоря, в его подневных записях избранному в 1892 г. действительным членом Императорского археологического общества Брауну Ф.А. места не нашлось: раскопками будущий готөскiй магистръ себя отнюдь не утруждал. Подшить маленькую выписку из эллинов к маленькой, большую из ромеев к большой — да, ковыряться в могилах — нет. Чистой воды истолкователь. Но истолкователь-немец, то есть дотошный дотла. Верьте опытному человеку: все сообщения древних писателей о бастарнах у Брауна Ф.А. налицо. Но поданы они так, что натяжки почти не видны. И когда этот крючкотвор объявляет бастарнов соотчичами позднейших готөовъ, спорить с ним никто не отваживается.

Диссертация Брауна — неоценимое подспорье изысканиям Г. Коссины, Г. Янкуна, Г. Пфалера, Ф. Еркерта, О. Бремера, М. Эберта, К. Глогера, Г. Шютте и примкнувших к ним подпевал готской (без кириллической фиты) исключительности, избранничества, особой одарённости etc.

Все сочинения этих мракобесов правилами послевоенной санации строжайше запрещены к печати. Включая архив содиректора Института Восточной Европы Лейпцигского университета Фридриха Брауна, разумеется. Вот что следует помнить, внимая пламенным речам Д.А. Мачинского. Очень советую, кстати. Заслушаешься, бывало. Но потом, потом.

а первомъ мѣстѣ — какъ по времени, так и по значенiю, — стоитъ появленiе въ южно-русскихъ степяхъ германской народности бастарнов.

а первомъ мѣстѣ — какъ по времени, так и по значенiю, — стоитъ появленiе въ южно-русскихъ степяхъ германской народности бастарнов.Сия выдержка из магистерской диссертации Брауна Ф.А. (первотолчка пристрастий Марка Борисовича Щукина, см. выше, и святыни Дмитрия Алексеевича Мачинского, речи коего впереди) имеет все признаки научного спора: налицо pro, не забыты contra. Выводы кажутся настолько выверенными, что поставленный на повестку дня (перелом XIX–XX вв.) вопрос, по мнению тех же Д.А. Мачинского и М.Б. Щукина, отныне и навсегда безоговорочно разрешён.

Однако А.Д. Удальцова готөскiй магистръ отнюдь не убедил. Даже и без докладной записки штабс-капитана Вельтмана генерал-адъютанту Киселёву.

овременная наука свидетельствует в пользу того, что пришли бастарны из района Ютландии, то есть с территории современной Дании. Учёные их относят к народам между кельтами и германцами — немножко те, немножко эти. А знаменитого вождя Клондика историки античности называют то галльским царём, то гетским, то бастарнским. Видимо, бастарны, как и кельты, легко принимали в свою среду любого, кто им подходил, и вообще охотно смешивались с другими народами.

овременная наука свидетельствует в пользу того, что пришли бастарны из района Ютландии, то есть с территории современной Дании. Учёные их относят к народам между кельтами и германцами — немножко те, немножко эти. А знаменитого вождя Клондика историки античности называют то галльским царём, то гетским, то бастарнским. Видимо, бастарны, как и кельты, легко принимали в свою среду любого, кто им подходил, и вообще охотно смешивались с другими народами.Из отеческого наставления М.Б. Щукина молдаванам. Брауновская выучка налицо, но германскую пилюлю влахам-волохам и гуцулам-галичанам подсластил. Однако сопоставление общественного уклада бастарнов I–II вв. с мафией галлов представляется плодотворным. А именно: во времена Домициана и Траяна сильнейшая личность на левобережье Дуная — Децебал. Казна царя была спрятана в подводном хранилище и выдана каким-то негодяем. Зачем предводителю даков эти пять миллионов фунтов золота и десять миллионов серебра? Для прикорма ближних и дальних клиентов. Известно посольство Децебала к ненавистникам Рима парфянам (Imperio Partho, см. рис. 1). Не с пустыми руками, разумеется.

И вот мы убеждаемся воочию (колонна Траяна), что роксоланы (с головы до ног покрытые чешуйчатой бронёй всадники) и бастарны (воины в не свойственных дакам доспехах) сражаются на стороне Децебала (утраченные пики направлены в сторону римлян, в противном случае всадники оказались бы союзными Траяну языгами). Те самые бастарны, некогда изгнавшие даков — о ту пору гетов — за Дунай, во Фракию. Но эти же бастарны под водительством Митридата Евпатора (патрон №1) били скиөовъ-сколотовъ бок о бок с сарматами. Которые, как отмечено выше, пришли на выручку порабощённым дакам спустя полвека после гибели Децебала (патрон №2).

Шутка с долей не шутки. Однако пора возвратиться къ выпискамъ готөскаго магистра Ф. Брауна изъ Тацита и Плинiя.

Впрочем, надо ли? Осиновый кол в липовый германизм бастарнов был вбит ещё при Траяне. Или в самый разгар строительства Трансалутанского лимеса, во время купленного Адрианом затишья в Гетской степи.

имляне вели войну с македонским царем Персеем ‹...› Исподволь он старался двинуть на римлян и галлов, которые обитали вдоль Истра (их зовут бастарнами), — воинственное племя, славившееся своей конницей ‹...› По просьбе Персея к нему на подмогу явились бастарны — десять тысяч всадников и при каждом по одному пехотинцу — все до одного наёмники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по морю, ни пасти скот, опытные в одном лишь деле и одном искусстве — сражаться и побеждать врага. Когда они разбили лагерь в Медике и соединились с войсками царя — рослые, на диво ловкие и проворные, заносчивые, так и сыплющие угрозами по адресу неприятеля — они вселили в македонян бодрость и веру, что римляне не выстоят и дрогнут при одном только виде этих солдат и их перестроений на поле боя, ни с чем не схожих, внушающих ужас. Не успел Персей воодушевить и ободрить этими надеждами своих людей, как бастарны потребовали по тысяче золотых на каждого начальника, и мысль об этой груде денег помутила взор скупца, лишила его рассудка: он отказался от помощи, и отпустил наёмников.

имляне вели войну с македонским царем Персеем ‹...› Исподволь он старался двинуть на римлян и галлов, которые обитали вдоль Истра (их зовут бастарнами), — воинственное племя, славившееся своей конницей ‹...› По просьбе Персея к нему на подмогу явились бастарны — десять тысяч всадников и при каждом по одному пехотинцу — все до одного наёмники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по морю, ни пасти скот, опытные в одном лишь деле и одном искусстве — сражаться и побеждать врага. Когда они разбили лагерь в Медике и соединились с войсками царя — рослые, на диво ловкие и проворные, заносчивые, так и сыплющие угрозами по адресу неприятеля — они вселили в македонян бодрость и веру, что римляне не выстоят и дрогнут при одном только виде этих солдат и их перестроений на поле боя, ни с чем не схожих, внушающих ужас. Не успел Персей воодушевить и ободрить этими надеждами своих людей, как бастарны потребовали по тысяче золотых на каждого начальника, и мысль об этой груде денег помутила взор скупца, лишила его рассудка: он отказался от помощи, и отпустил наёмников.Чем Плиния (22/24 –79) читать трудиться, не лучше ли к Плутарху (ок. 46 – ок. 127) нам оборотиться. Свои Vitae parallelae он писал уже на склоне лет, когда пользовался благорасположением Квинта Сосия, личного друга императора Траяна. Следовательно, был допущен к римским архивам. О бастарнах узнаём из жизнеописания Эмилия Павла (Lucius Aemilius Paulus Macedonicus; 229/228–160 годы до н.э.), превосходно документированного и помимо Плутарха. Можно поискать дунайских галлов у Секста Юлия Фронтина, Полибия, Тита Ливия (59 до н.э. – 17 н.э.),

мерть Филиппа была римлянам очень кстати, потому что они получили время для подготовки к войне. Ибо уже через несколько дней племя бастарнов, давно побуждаемое к войне, оставив свои жилища, огромным полчищем пехоты и конницы переправилось через Истр. Спеша сообщить об этом царю, вперед отправились Антигон и Коттон. Коттон был знатный бастарн, а Антигон — один из царских людей, которого часто посылали вместе с Коттоном для возбуждения бастарнов. Недалеко от Амфиполя до них дошёл слух, а вскоре и точные известия о смерти царя. Это спутало все замыслы, ибо было условлено, что Филипп предоставит бастарнам проход через Фракию и припасы на дорогу: для этого он подарками ублажал местных правителей, ручаясь, что бастарны проследуют мирно. Племя дарданов предполагалось истребить, а на их землях поселиться бастарнам. Этим достигалась бы двойная выгода: вечно враждебное Македонии (а в тяжёлые времена и грозное) племя дарданов погибло бы, бастарны же после того, как они оставят в Дардании жён и детей, могли быть отправлены опустошать Италию. Путь к Адриатическому морю и Италии лежит через область скордисков; другим путём войско провести невозможно. Скордиски должны были легко пропустить бастарнов: они были близки друг другу языком и нравами; да они и сами присоединились бы к походу, узнав, что бастарны идут грабить богатейший народ. Такой замысел сулил успех при любом исходе. Если бастарнов перебьют римляне, то утешением будет избавление от дарданов, а также всё добро бастарнов и безраздельное владение Дарданией. Если же дела пойдут успешно, то римляне будут заняты войной с бастарнами, а Македония возвратит себе то, что утратила в Греции. Таковы были замыслы Филиппа. Бастарны мирно вошли во Фракию. Затем, по уходе Коттона и Антигона и ещё позже, прослышав о смерти Филиппа, фракийцы стали несговорчивы в торге, да и бастарны не могли удовлетвориться покупкой припасов, так что их невозможно было удержать в строю, чтобы они не сходили с дороги в сторону. С этого начались взаимные обиды, которые, умножаясь, привели к войне. Наконец фракийцы, будучи не в состоянии сдержать превосходящего силой и численностью неприятеля, оставили равнинные селения и отступили на гору огромной высоты ‹...›.

мерть Филиппа была римлянам очень кстати, потому что они получили время для подготовки к войне. Ибо уже через несколько дней племя бастарнов, давно побуждаемое к войне, оставив свои жилища, огромным полчищем пехоты и конницы переправилось через Истр. Спеша сообщить об этом царю, вперед отправились Антигон и Коттон. Коттон был знатный бастарн, а Антигон — один из царских людей, которого часто посылали вместе с Коттоном для возбуждения бастарнов. Недалеко от Амфиполя до них дошёл слух, а вскоре и точные известия о смерти царя. Это спутало все замыслы, ибо было условлено, что Филипп предоставит бастарнам проход через Фракию и припасы на дорогу: для этого он подарками ублажал местных правителей, ручаясь, что бастарны проследуют мирно. Племя дарданов предполагалось истребить, а на их землях поселиться бастарнам. Этим достигалась бы двойная выгода: вечно враждебное Македонии (а в тяжёлые времена и грозное) племя дарданов погибло бы, бастарны же после того, как они оставят в Дардании жён и детей, могли быть отправлены опустошать Италию. Путь к Адриатическому морю и Италии лежит через область скордисков; другим путём войско провести невозможно. Скордиски должны были легко пропустить бастарнов: они были близки друг другу языком и нравами; да они и сами присоединились бы к походу, узнав, что бастарны идут грабить богатейший народ. Такой замысел сулил успех при любом исходе. Если бастарнов перебьют римляне, то утешением будет избавление от дарданов, а также всё добро бастарнов и безраздельное владение Дарданией. Если же дела пойдут успешно, то римляне будут заняты войной с бастарнами, а Македония возвратит себе то, что утратила в Греции. Таковы были замыслы Филиппа. Бастарны мирно вошли во Фракию. Затем, по уходе Коттона и Антигона и ещё позже, прослышав о смерти Филиппа, фракийцы стали несговорчивы в торге, да и бастарны не могли удовлетвориться покупкой припасов, так что их невозможно было удержать в строю, чтобы они не сходили с дороги в сторону. С этого начались взаимные обиды, которые, умножаясь, привели к войне. Наконец фракийцы, будучи не в состоянии сдержать превосходящего силой и численностью неприятеля, оставили равнинные селения и отступили на гору огромной высоты ‹...›.Во времена Тацита–Плиния–Плутарха конный германец был предметом разве что издевательства, зато катафракты парфян и сарматов служили римским стратегам образцом для подражания. Облачённых в гибкие доспехи всадников на конях, по самые копыта закрытых пластинами брони — даже морды имеют наголовники со звёздчатыми наглазниками — видим на колонне Траяна. Это роксоланы, союзники Децебала. Однако во времена Эмилия Павла сарматы-катафракты ещё не появились, они становятся известны (боспорские надгробия времён Митридата VI Евпатора) столетием позже. Это приазовские языги, будущие насельники Альтфёльда. Зимой 69 г. до н.э. они вторгаются в Мёзию, затем оседают в степях правобережья Тиссы и далее на запад, к местам расселения германских племён. О языгах-метанастах незадолго до великого переселения народов сообщают:

этих племен больше сноровки для разбоя, чем для открытой войны; они вооружены длинными пиками, носят панцири из нарезанных и выглаженных кусочков рога, нашитых наподобие перьев на льняные рубашки; кони у них по большей части холощены, чтобы не бросались при виде кобыл и, когда приходится засесть в засаду, не бесились, выдавая ездоков усиленным ржанием. Они проезжают огромные пространства, когда преследуют неприятеля, или когда бегут сами, сидя на быстрых и послушных конях, и каждый ведет ещё в поводу запасную лошадь, одну, а иногда и две, чтобы, пересаживаясь с одной на другую, сохранить силы коней и, давая отдых, восстановить их силы.

этих племен больше сноровки для разбоя, чем для открытой войны; они вооружены длинными пиками, носят панцири из нарезанных и выглаженных кусочков рога, нашитых наподобие перьев на льняные рубашки; кони у них по большей части холощены, чтобы не бросались при виде кобыл и, когда приходится засесть в засаду, не бесились, выдавая ездоков усиленным ржанием. Они проезжают огромные пространства, когда преследуют неприятеля, или когда бегут сами, сидя на быстрых и послушных конях, и каждый ведет ещё в поводу запасную лошадь, одну, а иногда и две, чтобы, пересаживаясь с одной на другую, сохранить силы коней и, давая отдых, восстановить их силы.Ни малейшего сходства с дружиной придунайских бастарнов, союзных македонскому царю. У тех никакой брони, длинные пики отнюдь не упоминаются. Зато при каждом всаднике пехотинец. В чём состоят их перестроения на поле боя, ни с чем не схожие, внушающие ужас? Возможно, в том, что конные бастарны Плутарха — метатели копий, пешие — оруженосцы. Всадники вихрем проносятся вдоль сомкнувших щиты легионеров на расстоянии броска, выпускают боезапас и перестраиваются, то есть возвращаются к оруженосцам за новыми дротиками, а потом разворачиваются для очередной атаки. Ужасная карусель действует непрерывно, нападающие и показавшие тыл всадники чередуются. Ближе к развязке подтягиваются оруженосцы и врубаются в расстроенные ряды противника. Кавалерия преследует бегущего врага, работая клинками по головам.

А теперь, Вiкторъ Владимировичъ, извольте ознакомиться съ правилами веденiя римскаго боя съ конницей сарматовъ.

трой же пусть будет в четыре тяжеловооружённых воина. А впереди них самих пусть идут все лучники. Фланги же строя пусть охраняют с обеих сторон собственные всадники. За этими пусть идут отборные всадники, а за этими — всадники от легиона, затем катапульты ‹...›

трой же пусть будет в четыре тяжеловооружённых воина. А впереди них самих пусть идут все лучники. Фланги же строя пусть охраняют с обеих сторон собственные всадники. За этими пусть идут отборные всадники, а за этими — всадники от легиона, затем катапульты ‹...›Флавий Арриан во время вторжения алан в Каппадокию (136–137) был её наместником. Распоряжения легата, по приблизительным подсчетам, касаются 15000 пехотинцев, из них 5000 метателей копий и 1000 стрелков из лука; конница составляла 3200 всадников, из них 1000 — лучники. Арриан опасался лобовой атаки, поэтому стрелков выдвинул вперёд, а обоз — предмет вожделения противника — расположил в тылу.

Аланы на этот раз бой не приняли, но переведаться с ними Арриану, по всей видимости, уже довелось. Жаль, что легат не указал, каким строем покатится лавина степняков — клином (cuneus) или развёрнутым фронтом, — но защитное снаряжение алана описано подробно: катафракта, панцирь и щит. Употребление пик (contus, от греч. κοντός) приходится примыслить, мечи упомянуты косвенно, луков и стрел нет.

Легат чётко различает аланский панцирь и катафракту (cataphracta, от греч. τα κατάφρακτα). Катафракта, видимо, напоминает позднейшую кирасу. В таком случае панцирем следует считать защитные доспехи конечностей, плотно подогнанные к телу.

Пики достигали четырёхметровой длины и крепились на достаточно свободной для прицеливания петле к ременному нагруднику лошади. До нанесения таранного удара левая рука держала поводья, затем помогала правой удержать пику, извлекаемую попятным рывком коня. У всадника имелся метровой длины меч (для обрубания древка застрявшей пики etc.) и, разумеется, кинжал.

Есть мнение, что аланы отнюдь не особое племя (у Арриана противник назван поочерёдно и вразбивку сарматами, аланами, скифами), а ударный кулак тогдашних степняков — будь то языги или роксоланы. Разумеется, броненосцы и составляли племенную знать. Вождь германцев без малейшего упрёка со стороны рядовых общинников мог издали обозревать поле битвы, будучи поднят телохранителями на щит; вождь скифских конных лучников, никогда не входивших в соприкосновение с противником, скакал впереди, первым же и показывая тыл; предводителя сарматов находим на острие атакующего клина, буде таковой предусмотрен тактикой ведения боя.

Этим-то храбрейшим из храбрых и доставалось данническое серебро Адриана, Антонина Пия и далее по списку.

Шестьдесят, по Моммзену, ежегодных выплат. Думается, количество занижено. Почему выплаты обрываются серебромъ Септимiя Сѣвера — Вы, Вiкторъ Владимировичъ, наверняка догадались по замашкамъ его сына.

Вот о каких кладах римских монет в Привисленье и Поднепровье ведёт речь проф. Д.Я. Самоквасов.

Относительно гето-дакских переселенцев доложу на следующем занятии. К бессарабским выкладкам штабс-капитана Вельтмана мы ещё вернёмся, да и позднейшие сочинения Александра Фомича приобщим к делу. Коли Анфиса Абрамовна добрела аж досюда, напоминаю тему настоящего исследования: цель и задачи самопровозглашения В. Хлѣбникова Велимiромъ.