Многоточие вместо вымаранного Хлебниковым отрывка и, в то же время, его воспроизведение наводит на мысль, что Степанов счёл эти строки достойными внимания. Моя цель состоит в кратком пояснении их значения. Предварительно позволю себе некоторые общие замечания о «Ночном обыске» и рукописях, имеющих отношение к поэме.

А вот с эстетической точки зрения «Ночной обыск» сомнений не вызывает. Художественные достоинства поэмы исключительно высоки; по мнению профессора Владимира Маркова, это подлинный шедевр.6![]()

Рука Хлебникова узнаваема не только в построении сюжета, но и в способе внедрения образов и ключевых слов. Анализируя «Ночной обыск», профессор Борис Томсон отметил, что образность этой поэмы обнаруживает явное сходство с хлебниковскими работами по нумерологии истории.7![]()

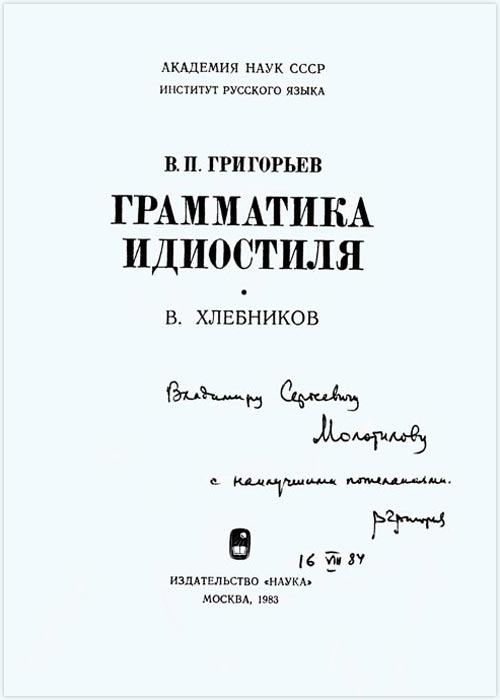

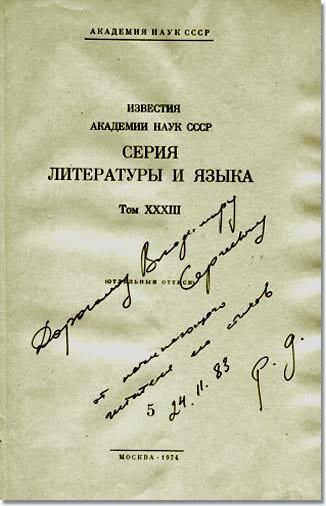

Один из приводимых профессором Томсоном примеров — огненная развязка поэмы. Престарелая мать расстрелянного Владимира может показаться ответственной за пламя возмездия, которое грозит пожрать братву, но, когда отрывок из «Ночного обыска» обнаруживаем в окончательном изводе «Зангези», возникает подозрение, что надвигающийся ад скорее обязан року, нежели рукам человека: именно эта вставка предваряет хлебниковские спички судьбы (СП III: 347). Как отметил Виктор Григорьев, судьба матросов в поэме определённо подлежит хлебниковскому закону возмездия.8![]()

Сомневаться не приходится: “фатальное” пламя в финале поэмы никоим образом не произвольно, а “предвычислено” всем ходом её развития. В свойственной Хлебникову манере огонь возмездия “навлечён” совокупностью приёмов, действующих с прямо-таки заклинательной силой.

Иконописный бог — воплощение верховных сил в поэме, — по мнению вожака матросов, курит восковую свечу (СП I: 268), и тот не прочь он неё прикурить. Пронзительные глаза Спасителя напоминают ему огонёк зажигалки (СП I: 269). Более того, в своём желании погибнуть и, подражая бесстрашию белой сволочи, победить силу Божию, Старшой вымогает у иконы огонь смертельный (СП I: 271). Хотя имеется в виду стрельба (семь зарядов у тебя), слова эти, судя по финалу поэмы, оказываются пророческими. Более того, именно икона в пьяном бреду Старшого произносит слово пожар (СП I: 273).9![]()

В дополнение к сказанному, образ Старухи, которую братва не без оснований считает поджигательницей, следует рассматривать как нечто неизмеримо большее. Сопоставляя смежные тексты Хлебникова, профессор Томсон справедливо замечает, что ведьма хитрая вырастает в „символическую фигуру возмездия”.10![]()

Следует принять во внимание и другое замечание профессора Томсона. По его мнению, суть поэмы скрыта в математическом выражении 36 + 36, которое Хлебников добавил к окончательному изводу поэмы в качестве эпиграфа. В рукописи (ед. хр. 15, лист 2) таковой датирован 7/XI – 1921 (о чём, как ни странно, Степанов сообщает только в примечаниях, см. СП I: 325). Думается, эпиграф и авторская датировка — единое целое.

Как полагает профессор Томсон,11![]()

Отвергнув это объяснение, профессор Томсон, кроме того, опознал ту же самую формулу (36 + 36) в сочетании с той же датой (7.XI.1921) в хлебниковских «Досках судьбы».12![]()

![]()

Авторитет Хлебникова придаёт трактовке эпиграфа профессором Томсоном некоторый вес, хотя трудно сказать, каким образом сочетаются «Ночной обыск» и признание царских долгов большевиками. Профессор Томсон осторожно предполагает, что в поэме поставлен вопрос

И всё же, думается, сбрасывать со счетов возможность того, что Хлебников имел в виду нечто совершенно иное, не следует. Кстати говоря, признание царских долгов не было единственным событием, с которым Хлебников связывает формулу 36 + 36 (см., например, СП V: 271). Более того, упоминание ноября 1921 года мне удалось обнаружить в неопубликованной записной книжке с множеством дат и событий (частных и общественных), включая сбивающее с толку:

Здесь приводит в замешательство то, что за 36 + 36 (дней) до 10 ноября 1921 года (т.е. в ноябре 1917 года) Хлебников находился в Москве или Петрограде. Его трудное время в Харькове, пришлось, как известно, на осень 1919 года.16![]()

![]()

Наиболее очевидное (и особенно уместное для поэмы о революции) событие 10 ноября 1921, с которым допустимо соотнести эпиграф «Ночного обыска», — четвёртая годовщина самой революции. Эту законодательно празднуемую дату Хлебников, разумеется, связывал с большевистским переворотом (см., например, СС III: 466; ед. хр. 77, лист 21). Поскольку 36 + 36 дней количественно не дотягивают до четырёхлетия Октября самую малость, не сравнивает ли здесь Хлебников вооружённое восстание 1917 года с обстановкой в стране четыре года спустя? Не намекает ли своим эпиграфом на то, что революция 1917 года к этому времени выродилась в противособытие, “контрреволюцию”?

Независимо от того, принимаем мы или отвергаем испомещение «Ночного обыска» в рамки представлений Хлебникова о законах времени, ясно, что сюжет поэмы подразумевает чётко выраженную обратную волну, которую он полагал сутью формулы 36 +36 (СП V: 271). Хлебников присвоил числу три смысл именно возмездия, связывал с колесом или крылом смерти.18![]()

Но, полагай поэму самодостаточной или нет, ныне общепризнанно, что изучение творчества Хлебникова много выигрывает от сопоставления взаимосвязанных текстов. Таковых множество; некоторые “переопыляются” с «Ночным обыском» самым очевидным образом. Наряду с «Зангези» и «Досками судьбы» следует упомянуть «Октябрь на Неве»19![]()

![]()

Понятие триптиха или трилогии ставит множество вопросов, не в последнюю очередь — о намерениях автора. То, что произведения неким образом соприкасаются, ни в коем случае не доказывает, что замысел их, пусть он и грандиозен, один и тот же. При этом отчётливые связи между произведениями действительно позволяют прилагать к ним понятие трилогии, учитывая известную склонность Хлебникова к “сшивке” разрозненных отрывков и объединению самостоятельных произведений в циклы или сверхповести. Тексты Хлебникова как бы сами изъявляют готовность войти составные произведения, а таковые, в свою очередь, отнюдь не противятся пересборке на новых основаниях. «Ночной обыск», например, выигрывает не только от предлагаемого включения в указанную выше трилогию, но и, как уже отмечено, от переклички с «Зангези»: в эту сверхповесть включён переработанный отрывок из рассматриваемой поэмы. Более того, по словам Митурича, у Хлебникова было намерение включить в «Зангези» весь «Ночной обыск» взамен главки «Горе и смех» (СП III: 387).

Мысль о том, что «Ночь перед Советами», «Настоящее/Прачка» и «Ночной обыск» не только образуют „революционный триптих”, но должны рассматриваться в более широком контексте, подтверждается записью, где названия трёх произведений (Дурак или позднее ‹нрзб.›, Горячее поле два города, и Ночь 1917 года рассказ няни) сопровождаются списком других произведений — возможно, планом «Зангези» (ед. хр. 27, лист. 3 об.).21![]()

Признаки связывания указанных поэм в “трилогию” разнообразны, начиная с общей темы возмездия и заканчивая конкретными образами и действующими лицами (ночь и Старуха как в «Ночи перед Советами», так и в «Ночном обыске»).22![]()

![]()

![]()

Если рассматривать указанные тексты как “трилогию”, то как они соотносятся друг с другом? Один из способов предлагает профессор Томсон: рассматривать их как „хронологическую прогрессию, подразумеваемую названиями”.25![]()

![]()

Здесь стóит кратко остановиться на отношении Хлебникова к войне и революции. Хотя во времена юношеского панславизма он проявлял замечательную воинственность, его представления о священной и необходимой войне (СС III: 406) в корне изменились под натиском событий Первой мировой. Отныне Хлебников мечет перуны не столько в германскую военщину, сколько в смертоубийство как таковое, даже собирается заманить войну в мышеловку. Одна из причин приветствия Хлебниковым Октябрьской революции — обещание большевиков покончить с мировой бойней. Неудивительно, что с перерастанием захвата власти в длительную гражданскую войну отношение поэта к революционному насилию отдаляется от былого благоволения. Можно указать, в частности, на стихотворение «Отказ» (СП III: 297), где Хлебников ставит себя в положение правителя, который вынужден подписывать смертные приговоры тем, кто сам исповедует насилие. В «Ночном обыске» таким палачом оказывается Старшой, за что и расплачивается сполна.

Мало сказать, что Хлебникову не нравилась жестокость гражданской войны: в его текстах о падучей она уподоблена эпилептическому припадку (ед. хр. 49, лист 6 об./лист 7). Похоже, сравнение это навеяно “броском на север”, ноября-декабря 1921 года, вскоре после написания «Ночного обыска». Во всех изводах «Падучей» отчетливы отголоски «Ночного обыска», и одна из версий в конечном итоге вошла в «Зангези» (СП III: 345–346). Кроме того, военная тематика очевидна в «Береге невольников», датируемом тем же ноябрём 1921 года (НП: 392). В этой поэме, представляющей собой язвительную атаку на события Первой мировой войны и возвеличивание заслуг революции в прекращении этой войны, очевидны отголоски других произведений Хлебникова, включая «Ночной обыск». Упоминаются, например, годок, революционная братва, ветер и море (Это дикой воли ветер, / Это морем подуло. / Братва напролом! (НП: 62). Опознаём словосочетание шевелились уста (НП: 61) (ср. в «Ночном обыске» шевелит устами — СП I: 273); пожар вполне соответствует пожару «Ночного обыска». Но вот что странно: благоприятно трактующие переход от войны к революции в «Береге невольников» образы в «Ночном обыске» приобретают противоположный смысл. Пожар в первом случае — пожар свободы (НП: 61), ибо революция приходит, чтобы положить конец империалистической войне, во втором — жертвами огня возмездия становятся революционные матросы, и ниспосылает его неотъемлемая принадлежность старого мира — икона. Кроме того, в «Береге невольников» Хлебников изображает переход от войны к братству революции лингвистически: жратва → братва. Смысл этой мутации заключается в том, что недавнее пушечное мясо (жратва) с победой вооружённого восстания становится революционной братвой (НП: 61). «Ночной обыск» очевидным образом намекает на то, что мутация обратима: революционная братва после грабежа и казней требует

Следует помнить, что Хлебников связывал 7 ноября 1917 года не только с рождением советской власти, но и с концом войны. Написанный четыре года спустя и, к тому же, с числовым, напрямую связанным с законами времени, предуведомлением, «Ночной обыск» можно рассматривать как изображение обратной волны: революция перестаёт быть благом и превращается в противособытие — кровопролитную гражданскую войну.

В целом, черновик не столь уж отличается от текста в СП. А вот один из набросков любопытен, если не сказать больше: в нём дважды упомянут Моцарт (с ударением на вторую гласную). Первое упоминание (лист 20) я прочитал так:

В черновике «Ночного обыска» почти наверняка говорится о фортепиано, которое занимает в поэме важное место, хотя изображено иносказательно. Перифраз (вероятно, с целью избежать заёмного корнеслова) здесь сохранён посредством слова парта; его значимость усиливается причислением парты к обиходу человечества. Нелегко всё это уразуметь, но, если счесть произносителя во втором из приведённых выше отрывков Старшим, а убитого Моцарта — казнённым Владимиром, эту загадочную запись можно рассматривать как ещё одно подтверждение внутреннего раздрая, охватившего главного героя поэмы после расстрела белого зверя. Омывает фортепиано, эту страну Моцарта, ничто иное как море Пугачёва, но плáчу главного героя поэмы перекликается с плачем (жалоба) фортепиано, разбиваемого в окончательной версии поэмы (СП I: 261).

Если в этой записи внутренний раздрай героя предположителен, то в другой, из того же наброска, он вполне очевиден. Сразу после приказа Владимиру раздеться перед расстрелом (Долой штаны / Скинь сапоги), Хлебников в скобках (лист 20 об.) приписал следующее:

Эти слова искреннего сострадания под лязганье затвора — очередное свидетельство двусмысленности, прослеживаемой от начала и до конца поэмы. Более того, образы бога и падающих листьев войдут и в окончательную версию «Ночного обыска» (Встряхнитесь, осыплются листья — СП I: 258), и в поэму «Настоящее», где Великий князь называет себя самым верхним листом на дереве царей, срубаемом железа острием. (СП III: 261). Ветер осенний революции и гражданской войны изображён Хлебниковым мрачными красками. По словам Старшого в беловой рукописи поэмы, матросы-большевики пройдут (в смысле прейдут) как смерть и горе (СП I: 265).

Дерево — один из множества ключевых образов Хлебникова. Здесь не место для подробного обсуждения его разнообразных коннотаций, остановимся на одной: законах времени. Время как дерево, читаем в одном месте (ед. хр. 120, лист 2); в другом — дерево чисел (Я бегаю по дереву чисел / Делаясь то морем то божеством — ед. хр. 89, лист 3 об.).27![]()

Волны омывают и «Ночной обыск» (СП I: 260), хотя здесь они больше соответствуют архетипическому образу моря, нежели законам времени. В этой поэме подлинный разгул архетипики: огонь, вода, ветер, земля — и всё это перемежается образами Спасителя, русалки и охоты (на белого зверя), которые профессор Томсон считал центральными.29![]()

![]()

Хотя эти струны внятно звучат на протяжении всей поэмы, от изобретательного Хлебникова стоит ждать не менее отчётливых образов, указывающих на присутствие законов, которые, по-видимому, направляют события «Ночного обыска». И мы действительно обнаруживаем таковые в финальной развязке (подозревая, между прочим, их связь с эпиграфом поэмы). Как это ни удивительно, именно такой образ из числа “законодательных” налицо в шести вымаранных поэтом строках. Они следовали сразу после того, как Спаситель “произнёс” свой приговор и предшествовали возложению вины за пожар на Старуху; в транскрипции Степанова весь отрывок читается следующим образом:

Весьма любопытны волны из первой строки. Это уже не морские валы, неизменные спутники революционной братвы (С нами море! С нами море! — СП I: 265), а “первые звоночки” пожара, который покончит с ней. Поскольку 36 + 36 математически выражает обратную волну, вероятен такой ход мысли Хлебникова: волны финала поэмы идут в противофазе первоначальным.

Однако первая строка — единственное иносказание в этом отрывке. Далее без каких-либо затей сообщается о бедственном положении матросов. Они пытаются выбраться, но дверь железная заперта, а окна зарешечены. В сохранённых поэтом двенадцати строках финала дверь железная повторяется, а то, что она заперта, следует из попыток разломать её прикладами винтовок. Чего не сообщается в строках беловой рукописи, так это того, что в помещении есть окна (возможно, смотровые вставки в дверях), которые защищены (окна с решёткой). На эти прутья решётки (или сетки) следует, подозреваю, обратить особое внимание.

Ныне общепризнано, что едва ли не во все произведения Хлебникова вкраплены т.н. ключевые слова, сохраняющие подтекст предыдущего их использования. Как заметил Виктор Григорьев в своей недавней монографии о Хлебникове,

Некоторые из слов, которые выделяет Григорьев (русалка, море и т.д.), весьма распространены, другие (черёмуха) — относительно редки. Решётка, вероятно, принадлежит ко вторым, хотя самый беглый обзор произведений Хлебникова показывает, что она, с некоторой даже регулярностью, прослеживается, начиная с ранней поэмы в прозе «Зверинец», вплоть до поздней поэмы «Синие оковы»; решётка налицо и в полунаучной (НП: 370) статье «Битвы 1915–1917: новое учение о войне», и в драматическом отрывке «Пружина чахотки».

Разумеется, в произведениях, связанных с тюремным заключением (людей или животных), это заурядное явление; “за решёткой” — обобщение подневольного содержания как такового. Именно в этом контексте употребляется оно и в «Зверинце» (НП: 286–287), и в гораздо более сложной метафорически поэме «Синие оковы» (СП I: 292).32![]()

Здесь, однако, тюремное заключение приобретает революционные коннотации: за решёткой изнывают недавние самодержцы. Более того, в «Ладомире» говорится не только о революции в пространстве Евклида: подобного события Хлебников ожидает в четвёртом измерении, см. первую строку приведённого выше отрывка. Решётку с такой подоплёкой обнаруживаем далее по тексту «Ладомира»:

Сравнивая решётку с работой времени и судьбы, Хлебников порой предельно внятен. Наиболее заметные сопоставления находим в эссе «Битвы 1915–1917: новое учение о войне». Устанавливая причинно-следственную связь между покорением Сибири и осадой Порт-Артура во время русско-японской войны, поэт дважды ссылается на свой перечень, приравнивая даты сражений к решётке из чисел (СС III: 422). Несколькими страницами ниже он усиливает этот образ:

В «Досках судьбы» Хлебников называет правила, управляющие временем и судьбой, железным законом (СС III: 500). Прутья решётки Хлебникова — не только материальное средство содержания людей в тюрьме или животных в зверинце; в метафизическом плане это “железные прутья” судьбы, каркас всего и вся, включая события жизни человека. Вот почему, излагая правила, которые, по его мнению, управляют рождением людей, Хлебников говорит о решётке рождений люда (ед. хр. 88, лист 5); этой же решёткой он “помечает” свои расчёты происхождения государств и утраты ими свободы (ед. хр. 75, лист 5).34![]()

Такова “семантическая парадигма” окна с решёткой в удалённом автором отрывке из финала «Ночного обыска». Матросы-большевики оказались в ловушке не столько благодаря Старухе, сколько “железным прутьям” судьбы. “Семантическая парадигма” этого ключевого слова усиливается тем, что оно встречается в связанном тексте «Берег невольников»:

Поскольку наличие зарешеченных окон в финале поэмы даёт представление о законах судьбы, почему тогда Хлебников удалил строки, в которых оно столь недвусмысленно? Окна с решёткой, кстати говоря, в черновой версии поэмы наличествуют, хотя многое из предыдущего вымарано. Вот последние пять строк черновика:

Возможно, Хлебников посчитал, что эпиграф в беловике достаточно ясно указывает на работу судьбы. Стало быть, эпиграф заменил все шесть удалённых строк? С уверенностью на такой вопрос ответить невозможно. Однако присмотримся к способу удаления. В рукописях, относящихся к «Ночному обыску», Хлебников неизменно удалял отдельные стихотворные строки сквозной горизонтальной чертой. Несколько вымаранных из черновика блоков он зачеркнул одной вертикальной линией. И только единственное блочное удаление в беловой рукописи, включающее именно эти шесть строк, пояснено не только горизонтальным вычёркиванием (за исключением строки, начинающейся словом ломай), но и тремя вертикальными линиями враз. Удаление в рукописи имеет следующий вид:

Согласитесь, перекрещивание горизонтальных и вертикальных линий весьма напоминает сетку. А вдруг, удаляя отрывок именно таким образом, Хлебников графически воспроизвёл зарешеченное окно, которое держал перед мысленным взором, когда писал эти строки? Что, если слова он дублировал визуальным представлением?

Известно, что поэтическое воображение Хлебникова в значительной степени опиралось на зрительные стимулы. У него, например, была склонность начинать произведения словами Я видел (СП III: 305, V: 24); и, как я уже отмечал, такие образы, как башня времени и город чисел, могли возникнуть из визуального представления математических выражений. Почти наверняка Хлебников испытал визуальное побуждение и от сетки чисел. Нетрудно представить столбец или колонку цифр и дат в виде сетки; в работах Хлебникова есть несколько таблиц, которые производят именно такое впечатление (см., например, СС III: 460–461,482–484).

В этом смысле весьма любопытен набросанный в Гроссбухе, который поэт использовал в качестве рукописной книги в последние годы своей жизни, небольшой рисунок в виде сетки. На странице 42 этой бухгалтерской книги (ед. хр. 64) среди заметок для «Зангези» находим следующее:

Сетка, надо полагать, связана с числом три (в римском и арабском написании, затем словесно). Более того, она включает названия трёх произведений Хлебникова и, таким образом, представляет собой своего рода „трилогию”, о которой упоминалось выше. Первое, «Ночь перед Советами» легко узнаваемо; второе, Чангара, относится к «Зангези» (Чангара Зангези пришёл) (СП III: 324); третье, Бреды во мне, опознать гораздо труднее. Возникает соблазн связать его либо с пьяным бредом Старшого в «Ночном обыске», либо с надсадными воплями эпилептика из «Падучей».

Очевидно, цифра три выбрана для сетки вследствие исключительного значения, придаваемого ей Хлебниковым в его законах времени. В свете этого невольно задаёшься вопросом: а что, если понимать три вертикальные черты в удалённом отрывке «Ночного обыска» именно так? “Числовые значения” вымарывания озадачивают ещё больше, если вспомнить, что количество “неугодных” строк — шесть. Закрадывается подозрение, что в этом “зарешеченном” удалении налицо те самые числа, которые образуют математическое выражение в эпиграфе: три и шесть.36![]()

Каким бы мы ни полагали художественное значение изъятого Хлебниковым отрывка, последствия решёток на окнах для задыхающейся в замкнутом пространстве братвы очевидны. Вымарывание решёткой может оказаться потаенным ключом к мерной поступи рока в её количественном выражении. Нелишне напомнить, что Хлебников не различает решётку-сетку и решётку-прутья, см.: чёрно-синие глаза у буйволиц за чёрною решёткою ресниц (СП III: 137).37![]()

![]()

В «Зангези» окно, гибельное препятствие в удалённом отрывке «Ночного обыска», становится суровыми окнами | строгими стёклами рока, в которые вечные числа стучатся ‹...› число зовут к числам вернуться (СП III: 324).

Поскольку окна зарешечены, оказавшаяся в ловушке братва, что вполне естественно, пытается взломать запертую дверь. Однако, подобно хлебниковским законам судьбы, дверь железная, и ни в какую не поддаётся. Поэма заканчивается появлением “символической фигуры возмездия”, Старухи, а убийцы святые оказываются перед выбором, последствия которого “оба хуже” (цугцванг). Совершенно иначе ведёт себя их вожак: стремясь подражать казнённому Владимиру, он встречает смерть, которую сам же и накликал, со спокойным презрением (СП I: 273).

Так у кого же находится ключ, который освободит братву от рока в облике зарешеченных окон и запертой железной двери? Чтобы найти ответ, следует обратиться к стихотворению, которым Хлебников предварил первую часть «Досок судьбы». Начинается оно словами Если я обращу человечество в часы и заканчивается четырьмя строками:

По мнению Виктора Григорьева, в «Ночном обыске» христианский бог, предопределяющий судьбы, уступает в могуществе Числобогу,40![]()

Более того, именно с помощью этого ключа от двери судьбы Хлебников надеялся искоренить то самое насилие войны, которым преизобилует «Ночной обыск». Стихотворение, предваряющее «Доски судьбы», начинается именно с этого:

Йосипу Ужаревичу

Один дурак — это один дурак,

два дурака — это три дурака.

Иван Прокофьевич Шарапов. Афоризмы.

Нет, ты полюби нас чёрненькими,

а беленькими нас всякий полюбит.

Н.В. Гоголь. Мёртвые души. Т. II. Гл. 2.

Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали.

А.А. Фет. Сияла ночь. Луной был полон сад...

То же самое, но без напускного великодушия: бывалому посетителю по раскраске заглавия следовало бы мигом догадаться, о чём я и с какой стати. Поэтому буду краток, но зайду издалека: настоящим уведомляется, что R.D.B. Thomson (Khlebnikov and 36 +36 // Russian and Slavic Literature / Ed. R. Freeborn, R.R. Milner-Gulland and C.A. Ward. Columbus, Ohio. 1976) уже в работе. Как только — так сразу.

Зашед издалека, круто забираю вспять, прямиком в даль светлую. То же самое, но без напускного великодушия: держите меня семеро. Уж об этом-то бывалый посетитель догадался с предварением и загодя. Как не догадаться: раскраска, пусть и наполовину, а боевая. Эдакий вызов на поединок до первой крови. Так оно и есть: давненько Молотилов не переведывался с профессором Григорьевым. Боги жаждут. Каково полубогам, богам-квартеронцах и богам-осьмитниках — и не спрашивайте. Жуть лесная.

Отставить. Бывалый посетитель дал маху: редкий у меня случай, когда руки не чешутся.

Одним из первых претендентов на такой перевод могла бы стать поэма «Ночной обыск» — редкая по силе конфликта и его трагического разрешения, а также по нравственной диалектике “пламенных лет” революции.

Одним из первых претендентов на такой перевод могла бы стать поэма «Ночной обыск» — редкая по силе конфликта и его трагического разрешения, а также по нравственной диалектике “пламенных лет” революции.Нынче Молотилов прекословит профессору Григорьеву не до кровавых костей в колесе. То же самое, но без напускного великодушия: на мостовую за окно сбрасывают не пианино, а рояль. Ср.:

В верхней части пианино имеется малоприметная крышка для настройки (противопыльный чехол приветствуется); зеркальная с обеих сторон доска (дека) — неотъемлемая принадлежность рояля. Тот же проволок ящик, но лежмя и с единообразной крышкой на костыле строго выверенной длины: угол падения равен углу отражения. Задвигаю этот рояль в кусты, и правильно делаю: пригодится. А уж как пригодится крыловидность зеркальной доски — пальчики оближешь.

В отличие от профессора Григорьева, с покойным Рудольфом (Романом) Дугановым отношения могли сложиться как нельзя лучше: спорить с человеком, который всегда прав, не приходится. А я гнул своё с первых шагов нашего знакомства. Дуганов года три раздумывал, что с этим делать, а потом принял единственно правильное решение: дурную траву с поля вон.

Вдаваться в подробности не буду, однако вот что покойный Дуганов говаривал не раз и не два: я пониматель, пойму — мнения своего уже не меняю. О поэме «Ночной обыск» окончательный приговор Дуганова таков:

В 1918–1922 годах Хлебников создаёт монументальные драмы и драматические поэмы о современности «Сёстры-молнии», «Взлом вселенной», «Настоящее», «Ночной обыск», «Зангези».

В 1918–1922 годах Хлебников создаёт монументальные драмы и драматические поэмы о современности «Сёстры-молнии», «Взлом вселенной», «Настоящее», «Ночной обыск», «Зангези».Итак, Хлебников „стремится разглядеть исторические события современности через будущее”. Золотые слова.

А теперь сопоставим этот перл со вселенской смазью: „Матросы устраивают буйную попойку и разгром. Но когда они напиваются, старуха — мать расстрелянного Владимира — поджигает дом, и все они гибнут в пламени”.

Следуя букве и духу окончательного приговора Дуганова, в будущем ни братвы с её вожаком, ни девочки Маруси с её кошкой не предвидится: всё сметено могучим ураганом. Отчасти уцелел только проволок ящик, он же Моцарт. Уцелел единственно для того, чтобы Молотилову было что задвинуть в кусты до лучших времён.

А теперь слушайте, товарищи потомки: „Слава, слава, слава героям! Впрочем, довольно им воздано дани. Поговорим о дряни”.

Это к тому, что рачительный Маяковский переправил в будущее даже клопа (с запасом телесного пропитания, замечу в скобках), а раззява Хлебников чохом обнулил и господ, и голытьбу.

— Об-ну-лил?! — срывается на крик профессор Григорьев. — Никогда! Дурак, что ли, Хлебников безлюдить будущее? На кой чёрт тогда эти «Ладомир» и «Доски судьбы»? Кому их вверять — марсианам?

Семипядные умники наверняка смекнули, что Молотилов от ворон отстал, а к павам не пристал. Эдакий подземный коршун, дух изгнанья. Всё так, но даже этим быстролётам покамест невдомёк, сколь щедр Велимир Хлебников на саечки, оплеухи, подзатыльники и затрещины. Извольте:

И — раз по бестолковке (под небрéжно), и — два по бестолковке (под читáешь), и — три-потирай темя под бóльше внимáния! А тем временем белый чёрт летит, крутя власы бородки, с очередным вразумлением. Летит почему-то не по мою душу, а в колледж Св. Антония при Оксфордском университете. Последнее достоверное пристанище Рэймонда Ф. Кука, далее следы теряются (Secret Intelligence Service я бы не исключал).

Вот к нему-то и направляется белый чёрт. Как это зачем. Вменить неправильный вывод из верных посылок.

— А вот с этого места подробнее, — смиряют себя, становясь на горло собственной песне, быстролёты головного мозга.

Взбодрило, чего уж там. Люблю, грешным делом, растечься по древу эдак снизу вверх, весенним эдаким соком. Слушайте и повинуйтесь.

Согласно показаний Рэймонда Ф. Кука, отвергнутые окна с решёткой налицо не абы где, а в беловике. Насколько я понял, истребить что-либо другое, при всей тяге Хлебникова к отделке посредством расчленения и последующей пересборки клочков по закоулочкам, рука не поднялась.

Ещё раз: в уцелевших черновых набросках (числом два) решётка (решётки) целёхонька (непоколебимы), а в беловике она (они) вымараны. Резко, внезапно, вдруг. И автор не просто похерил, а исчеркал её (их) вдоль и поперёк. Почему такая вскидчивость?

Потому что Хлебникову померещилось:

— Ну и дурак ты, Виктор Владимирович. А как же проволок ящик?

Иными словами, Хлебников не просто вовремя, а прямо-таки чудом сообразил, что рояль на мостовой и решётки на окнах в здравом уме не поженить.

Продвинутые посетители Хлебникова поля давным-давно это поняли, в отличие от меня. На сем бы и закруглиться, но человеколюбие-то? а? человеколюбие-то? Не хватало ещё Молотилову обвинений в потакании своим да нашим. Нетушки. У нас так: усреднение смерти подобно, но и поперёд батьки в пекло не лезь.

Продолжаю. Не моего ума строить домыслы о числе 38: квартира в доходном доме? особняк? В любом случае господа при царе-батюшке занимали верхнее жильё, а дворники, если верить Ильфу и Петрову, ютились в подвале. Показательны три выстрела трезвого, как стекло, Старшого: в лоб Владимира, в пол и в бога. Пол верхнего жилья — потолок нижнего, с привратником, кухаркой и прочими лакеями. С благоустроенной голытьбой, иначе говоря. Старшой, повторяю, покамест и не думает упиваться до чёртиков. И палит в пол, рискуя уложить на месте того же истопника: ноябрь месяц. Дурак он, что ли? Сомневаюсь. Посему предполагаю не винтарь, а революционный маузер (пуля из винтовки Мосина с тридцати шагов пробивает двутавр, если кто не знает). А вот у братвы — да, у тех винтари (В приклады!).

Итак, стреляя в пол, Старшой уверен, что никому из униженных и оскорблённых не навредит. В пользу этого говорит зачин поэмы: братва дёргает ручку звонка, и дверь открывает сама хозяйка, мать седая голова. Статочное ли дело прислуга, у которой эта голова трясётся? Няня Пушкина заведомое исключение: кружка-другая пенника помимо корочки хлеба — и всё смешалось в доме Облонских.

Возможно, прислуга из квартиры (особняка) 38 разбежалась при выстреле «Авроры», да и свеча на столе подсказка не ахти (перебои с электричеством, саботаж, да мало ли). Это к тому, что я всеми правдами и неправдами домогаюсь выяснить, на каком расстоянии от земли находится пол господского жилья в «Ночном обыске». Выяснить без натяжек, досконально. Надеясь при этом втайне, что не весьма высоко. На уровне земли, в идеале.

Изъятые при обыске ценности (сорок кусков и немного жемчужин) много тому способствуют. Понятия не имею, сколько нулей значится на этих кусках, но братва явно ждала большего (И только!). Кроме того, в красном углу гостиной не иконостас в пудовом окладе, а доска. Достатком семейство не блещет, мягко говоря. Сама же братва и выяснила причину: кормилец дал рыси и прибавил ходу. С квартиры на квартиру, по нисходящей. Докатились до Лиговки, где мало сказать пошаливают — житья нет. Не изловчишься на железную дверь и решётки — поминай как звали последнюю рубашку!

Идеал достигнут, не так ли.

— Позвольте, — возникает семипядный умник из новеньких, — откуда при такой безнадёге рояль? И кто вам прорубил эдакое окно: Пушкин?

Отвечаю. Во-первых, рояль — приданое Улиньки. Во-вторых, размер имеет относительное значение. Рояль бывает большой концертный, малый концертный, салонный, кабинетный, малый кабинетный и миньон. Ещё вопросы есть? Вопросов нет. Двигаемся дальше.

Стоять. Дальше некуда, приплыли. Уже последний дурак догадался и понял, в чём жизни обман: рояль — никакой не рояль, а royal. Не в том беда, что Хлебников запретил себе заёмный корнеслов и прикинулся ящиком, беда — его доверчивость. Та самая доверчивость мавра Отелло на погибель Дездемоне: верный человек сказывал, колись и молись, дражайшая тварь.

Видали? Не просто рояль (royal), а рояль в квадрате. Вот вам и ящик. Нужны доказательства сверх того? Извольте: лады | дощечки. Восиамленные «Ладомир» и «Доски судьбы», разве не так? Так.

Вдобавок, рояль в «Ночном обыске» — вместилище души Моцарта, и душа эта как нельзя более крылата: вырез на чёрной зеркальной доске тому порукой.

И что, Виктор Владимирович враг самому себе разбиваться о мостовую? Ещё не хватало. Больше внимания!

Дело в том, что у всех до единого роялей три ноги (стойку с педалями выносим за скобки); на них и приземлился Моцарт, он же Хлебников. Почему не кувырком? Потому что за братвой присматривает кто-то блаженно-дураческий.

А теперь глянем на подмостки созерцога извне: прямо под окном рояль-миньон, и сей проволок ящик, он же Моцарт, он же единственный врач в доме сумасшедших, двумя-тремя вершками ниже оконного проёма, не застит. В помещении действительно дымновато, и каркающий под удары прикладов о железо судьбы голос Мойры Степановны не весьма отчётлив, но разобрать можно:

— Как хотите!

Лично я не просто хочу, я требую мярганья угорелой кошки. Так и есть: спрыгивает на как нельзя более уместный проволок ящик. А следом вразвалочку вылазит Старшой с Марусей на руках. И волки сыты, и овцы целы; запретный идеал достигнут даже с перехлёстом: райская идиллия.

| Персональная страница Рэймонда Кука на ka2.ru | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||