Луда Шнитцер

Мои часы шли раньше звёздных.

В. Хлебников. Дети Выдры

оворя о Хлебникове, можно и не говорить о символизме, футуризме,

оворя о Хлебникове, можно и не говорить о символизме, футуризме, Различные “измы”, прилипшие к его имени, отражают истинную суть поэзии Воронихина столетий не больше, чем наклеенные на чемодан ярлыки говорят о его содержимом. Напоминая о посещении Лебедии, Людостана, Конецарства и тому подобных вообразилий, такого рода наклейки действительно соответствуют творческому пути Хлебникова, но не отражают сути его свершений. Сам он менял литературный облик походя: то фрак с шёлковыми отворотами на голое тело, то истлевшее солдатское бельё всеми дырами напоказ. Какое это имеет значение? Для Хлебникова важен его материк: поэзия будущего, вольная использовать все подручные средства — как опробованные, так и небывалые. Тынянов совершенно прав: Хлебников был „новым зрением” современной поэзии. Она и впрямь подвластна ему вся. И не только на речевом уровне.

Отсюда и разброс мнений, от восторженного признания до безоговорочного неприятия, едва ли не всегда наобум. Хлебникова ценят как поэта-абстракциониста; по той же причине ему отказывают в праве на читателя. Ослепительная виртуозность формы, как и выраженная склонность к словесной игре, слишком часто скрывают от поверхностного взгляда глубину мысли, убедительность, крик любви и ненависти гражданина своего времени. Хлебникову случалось говорить, что поэзия не обязана быть вразумительной, но сам он страдал, когда его не понимали.1![]()

Его произведения трудны. Но не нарочитым герметизмом, а своей подвижностью. Это поэтический калейдоскоп: чехарда форм, рваный ритм, небывалые уподобления. Как понять литературное произведение, которое извивается, словно змея, пышет огнём, как дракон, кусает себя за хвост, выскальзывает из ваших пальцев и оборачивается, чтобы высунуть язык, в то самое время, когда вы меньше всего этого ожидаете?... Чтобы добраться до сути, нужно выйти за рамки этой игры видимостей. Стихи будетлянина многослойны; судить о них по первому впечатлению — верх легкомыслия: цветастое одеяние формалиста скрывает подлинного эпического поэта, первого эпического поэта нашего времени.

Не может быть и речи о покушении на обзор столь обширного и разнообразного творческого наследия. Мы попытались расставить несколько вех, наметить тропинки для облегчения поиска сокровищ среди ловчих ям и подводных камней „материка Хлебникова”.

То же самое касается и его жизнеописания: достоверных сообщений крайне мало, домыслов и кривотолков — хоть отбавляй. Жизнь в скитаниях и нищете, жуткая смерть и почти полное забвение — всё это как нельзя лучше соответствует образу “проклятого поэта”. Удобно, как непромокаемый плащ, — заметил бы на сей счёт Хлебников. У Тынянова об этом читаем:

Виктор Владимирович Хлебников, в 1910 году принявший имя Велимир, родился 28 октября (19 ноября) 1885 года в селе Малые Дербеты2![]()

![]()

В 1897 году Хлебникова определили в гимназию города Симбирска (ныне Ульяновск, родина В.И. Ленина). На следующий год он перевёлся в Казань, где обосновалась семья, а в 1903 году поступил на физико-математический факультет знаменитого Казанского университета, где великий математик Лобачевский был некогда ректором. Там он изучает математику, а годом спустя — естественные науки (до 1908 года).

Творчество Хлебникова несёт на себе отпечаток тех счастливых лет. Некоторые постоянные образы его поэзии коренятся в ранней молодости: обострённое, чувственное восприятие природы; любовь к животному миру, где взыскующий взгляд учёного сочетается с любопытством ребёнка; живой интерес к истории; наконец, страсть к числам и почитание первого неевклидова математика Николая Лобачевского.

Рождённый близ Волги, где Разина ночью поют, Хлебников сохранил привязанность к этому пути славянских мореплавателей в Индию, не забывая о челнах “повольницы” и мятежном её атамане. Поэт неизменно восхищался и Степаном Разиным, борцом за свободу простонародья, и Николаем Лобачевским, силой мысли разорвавшем путы законов Евклида: Я Разин со знаменем Лобачевского. Именно таким он мыслил себя в поэзии: освободителем. И действительно им был.

Хлебников писал стихи со школьной скамьи, но первым напечатал «Опыт построения одного естественнонаучного понятия (о симбиозе и метабиозе)» в казанском «Вестнике университетской жизни».

Весной 1906 года вместе с младшим братом Александром он отправился в орнитологическую экспедицию на Урал. Итог — множество чучел птиц и ряд весьма любопытных наблюдений. В это время он образцовый студент и жизнерадостный юноша. 8 ноября, в годовщину основания Казанского университета, состоялась студенческая демонстрация. Полиция её разогнала. Хлебников отказался бежать: „Надо же было кому-нибудь и отвечать”. И месяц провёл в тюрьме. О последствиях узнаём из воспоминаний матери:

Смолоду равнодушный к бытовым удобствам (уже тогда в его комнате, кроме стула и кровати, ничего не было), Хлебников не выносил посягательств на свою свободу. Его личный, чуждый окружающим ритм восставал против навязываемых извне ограничений. Оказавшись в неволе, он впадал в панику и терял всё своё мужество. Мобилизованный в 1916 году, он умолял знакомого врача спасти его от ада перевоплощения поэта в лишённое разума животное. ‹...› Шагистика, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным. Зато в Иране в 1921 году, без гроша в кармане, ночуя под открытым небом и питаясь отбросами на морском берегу, поэт был счастлив:

Подобно его знаменитым странствиям, поэзия Хлебникова основана на непрестанном языковом движении, свободном перемещении мысли во времени и пространстве. Его стихи — само действие; у Хлебникова исчезающе мало созерцательной статики. Даже описывая курган, поэт примысливает погребённому воину восприятие проявлений жизни на поверхности земли, благодаря чему курганный день течёт скорее. Даже в «Бобэоби», речевой “копии” живописного полотна, звук воистину движется.  Покой — не окончательная смерть, но залог новой жизни. Мертвец, точно кресло, неподвижен, служит сиденьем для русалочки, светская публика «Маркизы Дэзес» — давным-давно, сама того не ведая, мёртвая — застывает изваяниями и при этом видит, как оживает мир предметов. Царский Петербург, созданный из трупов усопшей волны, усопшего моря, должен уступить место другой живой столице, той, что „тлеет под пеплом, пылает красным”. Всё творчество Хлебникова — страстное утверждение жизни. Мертвенный покой Петербурга обманчив, пробуждение неизбежно, как восход солнца.

Покой — не окончательная смерть, но залог новой жизни. Мертвец, точно кресло, неподвижен, служит сиденьем для русалочки, светская публика «Маркизы Дэзес» — давным-давно, сама того не ведая, мёртвая — застывает изваяниями и при этом видит, как оживает мир предметов. Царский Петербург, созданный из трупов усопшей волны, усопшего моря, должен уступить место другой живой столице, той, что „тлеет под пеплом, пылает красным”. Всё творчество Хлебникова — страстное утверждение жизни. Мертвенный покой Петербурга обманчив, пробуждение неизбежно, как восход солнца.

Поэт впервые посетил северную столицу проездом в 1908 году, по пути в Крым. Каникулы пошли ему на пользу, подорванное тюрьмой здоровье восстановилось. Однако вместо возвращения в Казань он уехал в Петербург, где поступил на третий курс физико-математического факультета. В следующем году он собрался, было, изучать восточные языки (санскрит), но перешёл на славяно-русское отделение историко-филологического факультета. Началась жизнь странствий, жизнь лингвистических и математических исследований, жизнь поэта Хлебникова.

Он быстро влился в «Академию стиха», объединявшую перебежчиков из стана символизма: Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова отталкивал агрессивный и реакционным мистицизмом “папы” символизма Мережковского, молодых акмеистов (от ακμη, настоянием Николая Гумилёва, глашатая “мужественной” поэзии), наконец, “кларистов” вроде подражавшего Пьеру Луису Михаила Кузмина, автора «Александрийских песен», которого Хлебников однажды (единственный раз) назвал своим учителем.

В «Академии» молодого поэта встретили тепло. Кто-то сказал мне, что у меня есть строки гениальные, — сообщил он родителям в 1909 году, попутно уведомив о предстоящем издании своих стихов в журнале «Аполлон». Однако, несмотря на неоднократные обещания, «Аполлон» не напечатал ни строки Хлебникова. Обескураженный “академик” порвал с группой, едва не вызвав, по его признанию, каких-то её членов на дуэль.

Свершения Хлебникова времён «Аполлона» значительны. Член редколлегии журнала Вяч. Иванов это прилюдно признал: „Велимир, несомненно, гениален” (на смерть поэта Кузмин отозвался словами: „Это был гений и человек больших прозрений”). Но то, что привлекало поэтов, пугало редакцию в высшей степени изысканного, “французского” журнала, печатавшего преимущественно перепевы парнасцев.

Вдохновение “академического” Хлебникова неизменно питалось язычеством, мифологией, фантастикой — то есть вполне соответствовало тону журнала и, шире, господствовавшей моде того времени, когда, по словам одного юмориста, „поэты целыми стаями улетали на шабаш”. Но внешняя сторона немногих могла обмануть: поэзия Хлебникова своим новаторством была чужда аполлоническому эстетизму.

Зачин поэмы «Любовник Юноны» вполне зауряден:

Наплыв прозаизмов, даже вульгаризмов, которые, хотелось того или нет, обладают значительной ударной силой, подрывает доверие читателя даже к безупречным строфам. То же самое относится и к «Шаману и Венере», где ответ Шамана вменяет в ничто проклятия богини. В «Лесной деве» того хуже: после телесной близости дриада понимает, что ей обладал не возлюбленный, а его убийца. Досадуя, она пеняет обманщику:

Как и любой салонный журнал, «Аполлон» отнюдь не гнушался эротики, лишь бы та не била через край. Эстетическая утончённость и распутная грация, свойственные XVIII веку, изящно изукрашивают самые откровенные сцены. Хлебников развенчал этот расхожий приём, раскрыл во всей её грубости истинную суть таких виршей, педалируя простенькие уловки мнимых скромников. «Академия стиха» могла восхищаться этими перлами остроумия, но «Аполлон» не смел их печатать. Это было бы издевательством над самим собой, подрывом изнутри уютного журнального мирка.

Всепобеждающая насмешка оказалась той революционной силой, которая отделила Хлебникова от постсимволистов. Знал ли поэт фразу Маркса: „Человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым”? В любом случае, он понимал, что смех — это рычаг, способный если не перевернуть Землю, то приподнять закупоривающую вулкан кору. Отнюдь не случайно поэт, покидая «Академию», обратился к тем, кого не пугал его смех, кто умел смеяться и хотел смеяться, чтобы вернее расправиться с прошлым.

В том же 1908 году Хлебников принёс в еженедельник «Весна» свои стихи, и там познакомился с секретарём редакции, молодым поэтом Василием Каменским. Они подружились. Именно в «Весне» появился первый текст Хлебникова, прозаический отрывок «Искушение грешника».4![]()

Кубофутуризм, плод тесного сотрудничества художников и поэтов, несёт на себе отпечаток переплетения живописных и поэтических устремлений. В. Перцов справедливо замечает в недавней статье,5![]()

Едва ли не сразу после основания (конец 1909) группа (будущих) футуристов активно заявила о себе. В марте 1910 года вышел первый напечатанный на обоях сборник «Садок судей». Название предложил Велимир — уже не Виктор — Хлебников: славянские наклонности поэта побудили его друзей заменить прежнее, слишком латинское, имя. Новогоднее поздравление (1910) своему брату Александру Хлебников подписал Velimir [Виктор]; латинские буквы призваны устранить любые сомнения относительно написания его имени (Велемир в ходу до сих пор).

Панславизм тогда витал в воздухе: Европа была накануне Балканской войны. В художественном отношении молодые люди стремились порвать с всеобщей оглядкой на Запад (Бурлюк: „Россия — не художественная провинция Франции”). Для футуристов это был повод приобщиться к народному языку; В. Каменский сделал это с головокружительным пафосом в поэме «Стенька Разин — сердце народное». Хлебников смотрел дальше. Опираясь на славянский фольклор и мифологию, он стремился воссоздать эпический дух «Слова о полку Игореве». Он хотел стать бардом современности.

Его духовное родство с первым русским поэтом, кстати говоря, надуманным не назовёшь. Тематический размах, свобода “мозаичного” построения самоценными отрывками, смелое смешение стилей, разнообразие временны́х пластов и, прежде всего, напряжённое, глубокое чувство того необъятного целого, которое называется Русской землёй, — всё это сближает великие поэмы Хлебникова с бессмертным произведением, написанным в 1187 году (В. Иванов: „Он подобен автору «Слова о полку Игореве», который каким-то чудом дожил бы до наших дней”). Хлебников чувствовал эпическое дыхание новой эпохи и умел передать его словесно.

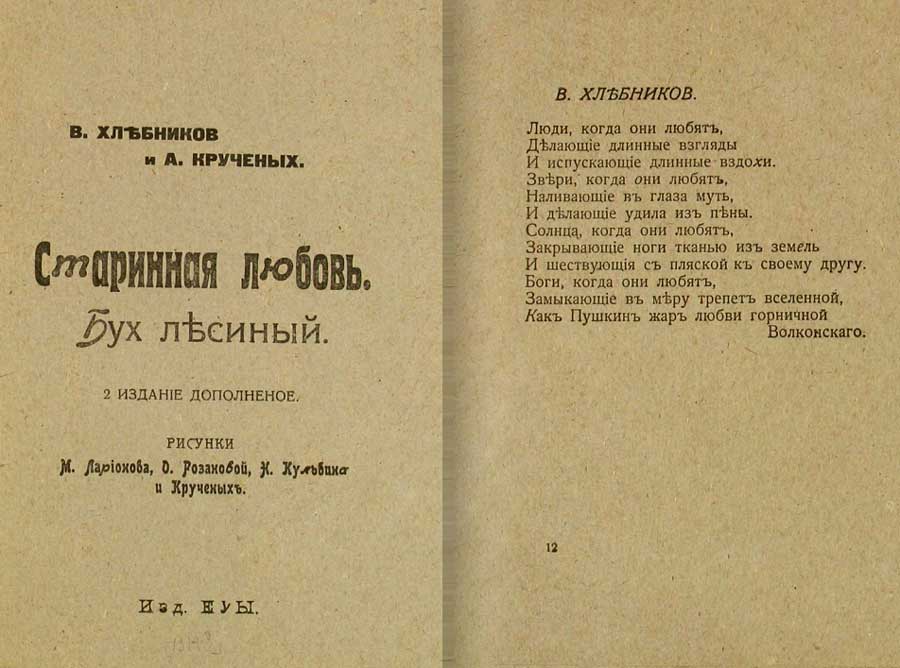

«Садок судей» вышел в свет почти одновременно со вторым сборником, «Студией импрессионистов». В оба издания вошли стихотворения Хлебникова: «Зверинец» — в духе Уолта Уитмена, полное намёков на русско-японскую войну; «Журавль», наряду с «Заклятием смехом» и «Маркизой Дэзес» иногда называемый “Восстанием вещей”. Весной 1912 года, во время пребывания Хлебникова у Бурлюков в древней Гилее (что вдохновило поэта на “балладу-очерк о современности” «Семеро»), русское футуристическое движение окончательно оформилось. К нему присоединились молодой Владимир Маяковский и поэт Алексей Кручёных, теоретик кубофутуризма и ярый приверженец заумной поэзии. Осенью того же года вышли «Пощёчина общественному вкусу» и «Садок судей II» с важными произведениями Хлебникова «Шаман и Венера», «Гибель Атлантиды», «И и Э» и рядом экспериментальных пьес.

В 1911 годе поэт бросил университет. Формально его исключили за невзнос платы за обучение, но посещать занятия он перестал ещё в 1910-м. С тех пор и до самой смерти он полностью посвятил себя поэзии и поискам закона времени. Только математик-профессионал мог бы сказать, соответствует ли теория Хлебникова о периодическом возвращении некоторых числовых рядов (в анналах истории и в жизни человека) тому, что называется математическим законом. Для профана хлебниковская теория кажется натянутой: совпадения выпячиваются, а всё, что не согласуется с предзаданной истиной, замалчивается. Но, повторяем, только учёный вправе судить о том гигантском труде, которому Хлебников придавал едва ли не большее значение, чем своему поэтическому творчеству (да он их и не отделял друг от друга). Определяя циклическое возвращение войн, восстаний и т.д., он стремился победить время посредством знания: Это будут из времени латы / На груди мирового труда. Мы упоминаем об этом здесь только для того, чтобы дать ключ к намёкам, которыми изобилует творчество поэта: дани уважения Пифагору (Ты же, чей разум стекал...), столь часто упоминаемым числам 317 и 365; ряду чисел, точно палка, заклинанию числом в «Зангези» и т.п.

Движение футуристов набирало обороты. Первые сборники возбудили любопытство, последующие имели скандальный успех, разжигаемый группой по мере сил. Ярко-жёлтые блузы, расписанные в стиле кубизма лица, вызывающее поведение — им было чем удивить даже пресыщенную публику. Но их стихи будоражили того больше: отрывистый — рубленый, как тогда говорили — ритм, дерзкие метафоры и режущие слух „хорошие буквы Эр, Ша, Ща”.6![]()

Хлебников редко принимал участие в “общественных мероприятиях”, однако едва не превратил чествование Маринетти (январь 1914) в дипломатический скандал. Сдержанный, „молчаливый до такой степени, что о его присутствии забывали”, по словам очевидца, он отнюдь не стремился первенствовать. И всё-таки оставался поэтическим наставником футуристов, а порой и вдохновителем их отнюдь не безобидных проказ, в которых сам участия не принимал.

Было ли такое самоуничижение следствием его болезненной застенчивости, неспособности поэта, „беспомощного, как ребёнок”, смотреть жизни в лицо? Современникам Хлебников казался безумцем, этаким гениальным чудаком. Но в его литературных произведениях, записных книжках и письмах нет и намёка на болезненность; здесь этот “ротозей” — обладатель острого, насмешливого ума и необычайно проницательный наблюдатель. „Прост, как дитя”, — говорили о нём. Но Джером К. Джером, которого Хлебников весьма ценил, пишет: „Любопытно знать, так ли просты дети, как кажутся?” Наивность Хлебникова весьма сомнительна, и кое-кто из вообразивших, что играет им, сам пал жертвой розыгрыша. Всегда искренний, поэт был внутренне многослойным и мносложным, как и его стихи. Его ирония вкрадчива и коварна: подражание, например, манере товарища по перу, но без тени пародии. Уловить едкую насмешку за изяществом почтительного поклона мог далеко не всякий. Роль “серого кардинала” футуристского движения вполне соответствует склонности Хлебникова к иронии.

А ещё он любил подурачиться. В автобиографическом очерке «Октябрь на Неве» Хлебников с явным удовольствием рассказывает о посланиях, которые отправлял Александре Фёдоровне Керенской7![]()

![]()

Такого рода “игра над бездной” показательна: Хлебников усеивает свои сочинения каламбурами иной раз до чрезмерности. Даже в своих лингвистических исследованиях, несмотря на чрезвычайную важность предмета, он любит с дьявольским злорадством запутать вопрос.

Работа над словом “самим по себе, как таковым” увлекала Хлебникова с первых его шагов на поприще словесности. Отрывая слово от его бытового значения, поэт стремился создать мировой язык. И хотя ни одно изобретённое им слово в языке не закрепилось, можно сказать, что Хлебников добился своего. Прямо или косвенно, создание кинематографического языка монтажа и метафор немого советского кино — его заслуга.

Хлебников рассматривал слово с трёх точек зрения:

1° Как ярлык, прикреплённый к предмету, и, таким образом, обрекающий его на неподвижность.

2° Как звено мысленного ряда, динамический элемент последовательности ассоциаций, возникающих в результате привычных рефлексов.

3° Освобождённым от окаменения, вызванного длительным употреблением, обновлённым, живущим независимо, самовитым.

Иначе говоря, надлежит вырвать слово с корнем и, соскоблив “налипшее” значение, слегка видоизменить. Преодолеть “пропасть”, разделяющую два корня, порой позволяет простой фонетический сдвиг: ‘дворяне’ (сословие знати) превращаются в творян (творцов). Первоначальный смысл (социальное превосходство) перебивает идея творения, и это — особо подчеркнём — понятно сразу, без предварительного усилия. Точно так же „les ziaux” или „paragoutte de pluie” Раймона Кено, прямого последователя Хлебникова в этой области, отдельного пояснения не требуют.

Более сложная форма агглютинации, соответственно, богаче возможностями. Объединяя ‘будет’ и ‘мудрый’, мы не просто переходим от одного корня к другому. Звучание новодела будрый сразу приводит на ум бодрость (смелость, решительность, деловитость), и в одном слове уживаются три свойства человека будущего. Подобным же образом ‘mutisme’ и ‘silence’ сливаются в ‘mutilence’, наводящее на мысль об увечье и страдании.

Именно так поступали мастера советского киномонтажа. В «Октябре» Эйзенштейн сопоставляет лики разных богов (идолопоклонство) и разрушение памятника царю (хрупкость идолов), получая искомое третье: никчемность вероисповеданий.

Стоит отметить, что словотворчество Хлебникова не производит впечатления предзаданности (Тынянов: „Он не искал, он находил”) и настолько естественно, что поток открытий порой вызывает тревогу: не зависимость ли это, не затягивает ли поэта водоворот? Но чувство языка у Хлебникова не имеет себе равных, и анализ (или, если хотите, расшифровка) созданных им слов — полезное во всех отношениях упражнение для изучающих русский язык.

Чтобы вызвать сдвиг в сознании читателя, Хлебников использует ещё один прием: двойное значение слова. Делается это таким образом, что привычный смысл оборачивается метафорой, скрывающей основное значение слова — как правило, мало известное. Рассмотрим пример. Рассказ о плавании в дальние моря начинается словами: „prendre l’écoute! Voguons sur les ondes!” То есть идея радио навязывается с порога, а знакомая метафора „Prends l’écoute” маскирует морской термин ‘écoute’ — трос (шкот), устанавливающий парус под нужным углом к ветру. Реальная навигация становится воображаемой. Но если оба значения воспринимаются одновременно, игра двойных смыслов углубляет мысль, создавая дополнительный план. Такова же и двойная экспозиция изображения (наложение) в кинематографе.

Обыденное значение слова ‘чайка’ становится метафорой, символом свободы. Образ птицы наложен на изображение быстроходного судна (чайка — чёлн запорожских казаков, вольницы). Одновременное восприятие двух вещей, символа и предмета, удваивает силу воздействия образа.

К сожалению, образы двойной и тройной глубины, легко передаваемые средствами кинематографа, редко находят соответствие во французском языке. Поставленный перед выбором между конкретным значением, слишком явным, и метафорой, неясной без фонового контекста, переводчик выступает в роли Буриданова осла, прекрасно понимая, что в любом случае сорвёт завесу двусмысленности, столь милую поэту. Единственное утешение: на языке подлинника эти двусмысленности тоже оценит не всякий. Хлебников преднамеренно выбирал редкие слова: архаизмы, сленг (вроде тайного языка уличных торговцев книгами), местные говоры, диалекты Сибири, Кавказа, Карпат... Большой знаток фольклора и замечательный лингвист, Хлебников намеревался извлечь из сокровищницы славянских языков все слова, которые прекрасны. Беззаботно путешествуя по “долинам многих языков”, он обращался и к мёртвым: старославянскому, санскриту, персидскому, даже к языку Древнего Египта. Если добавить к этому его бесчисленные неологизмы, то богатство хлебниковского словарного запаса превосходит всякое воображение, и Степанов,9![]()

Среди этого словесного богатства заумный язык занимает весьма скромное место, никак не соответствующее тому значению, которое ему обычно придают. Что такое заумь? Трансментальный, или трансрациональный, или... язык. Все эти определения верны — с одним уточнением. Слово ‘заумь’ (в смысле: за пределами ума) происходит от нелицеприятного „ум за разум зашёл”, что соответствует французскому “complètement cinglé!” (совсем спятил!). Торжественность научных определений упускает из виду издёвку русского простонародья. Хлебникову случалось подчёркивать таковую: его русалки поют заумь по учебнику Сахарова. При этом поэт видел в слове ‘заумь’ — наборе звуков, не имеющих иного значения, кроме чувственного, — способ приближения к слову-чаре, к волшебной речи. Волшебной именно потому, что таковая бессмысленна, невнятна до предела. В 1920 году он писал:

В редких и непременно кстати. В отличие от Кручёных, замахнувшегося на выражение в зауми человеческих чувств, Хлебников использует этот язык лишь для того, чтобы обесчеловечить речь: песни русалок и вопли ведьм, щебетание богов, визг чёрной обезьяны, нечленораздельные выкрики эпилептика, убийцы, жертвы убийства. Для создания этого языка поэт использует, главным образом, учебник Сахарова, народные заговоры и заклинания, даже “перлы” детской речи и стишков для малышей. Он добавляет к этому пение птиц, тщательно записанное им как орнитологом, а также чистое словотворчество.

Иногда на ум ему приходят странные наборы звуков. Взрослый тотчас их забывает, ребёнок, напротив, упивается ими, повторяет дни напролёт, опьяняется их таинственным звучанием. В Хлебникове было что-то детское. Он, несомненно, был способен оценить эмоциональный заряд всякого рода Манч! Манч! Манч! («Ка») и, как ребёнок, бывал удивлён, когда волшебная бессмыслица переставала его волновать. Заумь, повторяю, — незначительная подробность его поэтического языка. В пяти томах собрания произведений Хлебникова не найдётся и двадцати страниц ускользающих от законов членораздельной речи звуковых последовательностей, которые принято называть заумью.

Распространенной ошибкой является отнесение к зауми (трансментальному или трансрациональному языку) слов, образованных путем скорнения, о котором мы говорили выше. Последние строго подчиняются законам русского языка и обладают внятным смыслом; их можно перевести.

Профессор лингвистики из Москвы начал занятие с того, что попросил студентов провести логический анализ предложения: „La kouzdre gloqueuse a chtéquement boldané le bocre et coudrille le boquereau”.10![]()

При этом в хлебниковских теоретических изысканиях зауми уделено самое пристальное внимание. Но, во-первых, поэта судят не по его теориям, а по стихам (причём те порой опровергают самые блестящие умопостроения их автора); во-вторых, теоретические труды Хлебникова дошли до нас большей частью в отрывках; наконец, предпочтения друзей поэта могли не лучшим образом повлиять на издание произведений, которые вносили вклад в творимую ими легенду о Хлебникове.

„Хлебников хаотичен, ибо он гений”, — настаивал Д. Бурлюк. Это „ибо” наводит на размышления. Тот, кто с благоговением готовил произведения поэта к изданию, восхищался его таинственностью, разумеется, не искал ясности, которая могла его разочаровать. В «Zoo» В. Шкловский с нескрываемым изумлением пишет о любителе поэзии, который „казалось, понял” стихи, которые ему читал Хлебников. Непонимание будетлянина считалось актом веры и граничило с анекдотом.

Говоря по правде, хаотичность Хлебникова — не совсем легенда. По-видимому, это связано не столько с нежеланием (или неспособностью) поэта упорядочивать свои произведения, сколько из-за состояния оставленных им рукописей, по большей части черновых. С 1910 года и до самой смерти Хлебников постоянно переезжал: из Петербурга в Крым, из Москвы на Украину, из Финляндии в Иран. Он возил с собой огромную кипу своих бумаг, случалось, терял их (однажды его ограбили), но чаще оставлял у друзей. Некоторые из разрозненных листов найдены, но в неотделанном виде. Если же он писал на одном дыхании, alla prima, то впоследствии дорабатывал — вымарывал, добавлял. После революции поэт заполнил такой правкой рукописную книгу, ставшую притчей во языцех: „Он записывал свои стихи в гроссбух, как оригинально!” Те, кто так говорит, понятия не имеют, что в Советской России начала 20-х гг. писчая бумага была роскошью, а непочатая бухгалтерская книга казалась в нужный час даром свыше. Но и в хлебниковском гроссбухе строфы не следуют друг за другом по порядку; есть отступления, повторы, напоминающие графический набросок, в котором художник нащупывает правильную линию. Почерк порой неразборчив, пунктуация (которую Хлебников всегда уважал) иной раз отсутствует, отрывки стихотворений наползают друг на друга.

Хлебников строил свои произведения крупного формата из рассказов первого порядка (Введение в «Зангези») — отрывков, каждый из которых имел особый стиль, ритм и настроение. Самодостаточность этих глыб затрудняет их сборку: на первый взгляд взаимозаменяемые, они, подобно кинематографическим кадрам, раскрываются во всей полноте только после правильного монтажа.

Вынужденные упорядочить строфы «Прачки», редакторы сделали это “настолько логично, насколько это было возможно”, но поэтическая логика не так проста. В «Прачке», как и в «Ладомире», некоторые монтажные склейки оставляют желать лучшего. Кроме того, известно, что Хлебников зачастую рассматривал свои поэмы как части бесконечно большего целого.11![]()

Тем более, что мы знаем несколько произведений Хлебникова в окончательном изводе: «Девий бог», «Дети Выдры», «Война в мышеловке», «Настоящее». И это лишь особенно яркие примеры.

Написанный в 1911 году или ранее, «Девий бог» — один из перлов хлебниковского панславизма. В этой драматической поэме задействованы персонажи славянской мифологии, а также использованы темы из народных сказок и старинные обрядовые песни.12![]()

![]()

Цикл стихотворений, озаглавленный «Война в мышеловке», включает произведения, написанные с 1915-го по 1920-й год; главная забота здесь — прекращение человекоубийства.

Мобилизованный в 1916 году в школу прапорщиков, Хлебников, дабы вырваться из тисков военной машины, подал прошение на медицинское освидетельствование своего психического состояния. Как солдат я совершенно ничто. За военной оградой я нечто. Хотя и со знаком вопроса; я именно то, чего России недостаёт, — читаем в письме. Поэт прошёл через ад чесоточной команды,14![]()

Так начинается путь мысли, которою ничто уже не остановит. Хлебников политикой не занимался (хотя иногда выступал от имени революции: Видите, персы, вот я иду), поэтическое творчество поглощало его целиком. Но чем же оно было, как не свидетельством необычайного времени? Тем не менее, как сетовал его друг поэт Николай Асеев, критики продолжают видеть в Хлебникове чистого формалиста, равнодушного к окружающим, пребывающего вне времени.

Опять взят неверный угол сердца: соответствие действительности по факту, а по сути — её искажение. «Война в мышеловке» знаменует собой коренное изменение мышления поэта, а не формы его стихов. В то время как большинству художников после революции приходилось искать новые формы, дабы выразить новое содержание, Хлебников пребывал в своей стихии, “на своём материке”. Ему не нужно было ничего искать, ничего или почти ничего менять, чтобы революционное содержание могло быть выражено через поэтическую форму, ибо форма эта уже была революционной. Вот первая причина недоразумения: критики, помешанные на форме, проморгали изменение содержания. Другая причина: отрешённость Хлебникова от случайностей быта. Его мало волновали голод, холод и болезни (в Харькове он перенёс возвратный тиф). Поэт работал круглосуточно, забывая о еде и сне, что, ко всему прочему, не могло не отразиться на его здоровье. В 1917 году во время уличных боев в Москве он бесстрашно шёл под пулями, исполняя роль l’artiste qui sculpte sur l’os le vu. Но этот “лунатик” был наблюдателем, столь же беспощадно проницательным, как фотокамера. Этот „ко всему равнодушный” человек не просто запечатлевал события во всей их точности, он судил с высоты своей поэтической совести — и принимал чью-то сторону.

Поэт выносит свой приговор не чужим наущением: он пережил на Украине гражданскую войну (1918–1920). В своих стихах он показал всплеск народного гнева, не приукрашивая его насилия и жестокости. Но:

Это не слова „равнодушного лунатика”. Более того, поэт приходит к убеждению: выбора нет, она одна, стезя железная! Вот центральный персонаж его поэмы «Ночи в окопе», безымянный он:

Чтобы прояснить ход своей мысли, Хлебников написал (примерно тогда же, в 1919–1920 годах) в дополнение в «Ночи в окопе» поэму «Ночь перед Советами», где обстановка гражданской войны рассматривается глазами врага. Красная Армия вот-вот войдёт в город. Пожилую леди, некогда передовых убеждений, истязает призрак старухи-служанки. Этот диалог с совестью вскрывает проблему изнутри: если масти белого нечисты, то это потому, что он пытается разыграть козыри прошлого. Бесполезно: песнь ножей жестока, но её начали кнуты.

Чтобы прояснить ход своей мысли, Хлебников написал (примерно тогда же, в 1919–1920 годах) в дополнение в «Ночи в окопе» поэму «Ночь перед Советами», где обстановка гражданской войны рассматривается глазами врага. Красная Армия вот-вот войдёт в город. Пожилую леди, некогда передовых убеждений, истязает призрак старухи-служанки. Этот диалог с совестью вскрывает проблему изнутри: если масти белого нечисты, то это потому, что он пытается разыграть козыри прошлого. Бесполезно: песнь ножей жестока, но её начали кнуты.

«Настоящее» — глава неоконченной революционной эпопеи — в некотором смысле дублирует «Прачку», но в ней использованные ранее отрывки звучат с гораздо большей силой. При этом «Настоящее» образует безупречно выстроенное целое, где нет и намёка на хаотичность. С умопомрачительной наглядностью поэт показывает развитие народного восстания. Напряжённая тишина внезапно опустевшего города. Грохот шагов толпы. Выкрики, обрывки песен, лозунгов и призывов. Внезапно раздаётся стрельба; ритм поэмы тотчас подстраивается под уличный бой.

В отблесках костров и зареве пожаров появляется Прачка, плоть от плоти восставшего народа и alter ego поэта. Время летучего знакомства, далее крупный план.

Да, эта поэма — самый настоящий фильм. Подробный сценарий, массовка и безымянные действующие лица, отрывистый монтаж, внезапная смена ускоренной съёмки замедленной, движение камеры сквозь толпу, контрастные — от панорамных до крупного плана — кадры, пояснительные титры: Что? Уже начинается? (Смотрит на часы). Да, уже пора!

Предвидел ли Хлебников кино будущего? Думается, нет.16![]()

Невероятно зоркий наблюдатель, Хлебников показывает, как развитие событий меняет сознание и поведение бойцов. В «Ночном обыске» патруль красных попадает в засаду: из-под одеяла высовывается пулемёт, раздаётся очередь. Стрелка пускают в расход, его сестра требует того же. Однако времена уличных боев, когда людей расстреливали пачками, прошли. Свирепые линчеватели оказываются простыми и добрыми людьми:

Старшой флотского патруля может позволить себе милосердие к врагу, ибо уверен, что с белыми будет покончено. Даже если он погибнет сегодня ночью, это ничего не изменит: победа народа неизбежна. Точно так же, огласив беспощадный приговор Богу, победитель Хлебников преисполнен великодушия:

Надеюсь, читатель убедился, насколько тесно творчество Хлебникова связано с текущими событиями его времени. Злоба дня навязывает свои нужды. Но “третья реальность” — будущее — волнует поэта несравненно больше. В «Ладомире» просматриваются очертания мироустройства без голода и войн, преисполненного мира и радости. В этих предсказаниях находим хлебниковские «Предложения» (1915–1916), до сих пор слывущие бредовыми. Видение будущего города: парящие в воздухе стеклянные комнаты паркуются в каркас-общежитие; страницы книг перелистываются на огромных экранах; не в новинку межпланетные путешествия: Хватай за ус созвездье Водолея, / Бей по плечу созвездье Псов! Вчерашний бред сегодня — едва ли не повседневность. Не без чувства беспокойства читаешь, такое, например предложение (1916): Учредить для вечной непрекращающейся войны между желающими всех стран особый пустынный остров, например Исландию (прекрасная смерть). И если кто-то улыбнётся предложению разводить в озёрах съедобных, невидимых глазу существ, дабы каждое озеро было котлом готовых, пусть ещё сырых, озёрных щей,17![]()

В июне 1921 года Хлебников, работавший тогда в бакинском отделении АзКавРОСТА18![]()

В августе Хлебников из Баку отправился в Пятигорск. Там он сотрудничал в КавРОСТА и в местной газете, где подрабатывал ночным сторожем, что давало крышу над головой. Если рассматривать такого рода службу в историческом контексте, то паёк позволял ему вести безбедную в условиях голода жизнь. Голод на Волге — его Волге! — подвиг поэта на душераздирающие, незабываемые строфы. И всё же, несмотря на острую нехватку продовольствия на севере, Хлебников перебирается в Москву, надеясь издать произведения последних лет. Это ему не удалось, и весной 1922 года он решает вернуться на юг, к родным. Поддавшись на уговоры своего друга, художника Митурича, подкормиться неделю-другую в деревне, он откладывает поездку до лучших времён. Сразу по прибытии в село Санталово Хлебников слёг. После месяца ужасных страданий, в параличе, он умер от заражения крови 28 июня 1922 года.

Для советской поэзии это была невосполнимая утрата. В некрологе Владимир Маяковский писал:

В упомянутом выше исследовании творчества Хлебникова В. Перцов выступает против „наветов” польских и югославских переводчиков поэта,19![]()

Думается, это поспешный вывод, но доля правды в нём есть: будетлянин, этот “закоренелый безбожник”, отметал всякого рода мистицизм с порога; культ „Объекта”, присущий сюрреализму, заставил бы содрогнуться того, кто написал:

Не менее верно и то, что исследования Хлебникова послужили основой, отправной точкой для движения, народившегося после его смерти. Отрицание — или восхищение открытиями, сделанными последователями новатора, — не меняют сути вопроса. Заимствуя у Хлебникова, Маяковский создал то, что не удалось самому будетлянину: доступную каждому, ясную, чистую и действенную революционную поэзию. Черпая вдохновение из того же источника, Игорь Северянин (которого Хлебников окрестил Усыпляниным) довёл свои словесные кульбиты до гротескной изысканности. Тристан Тцара обрёл здесь же свой „дадаизм”, Андре Бретон — сюрреализм, Раймон Кено — «Упражнения в стиле». Таков Хлебников: выбирай на любой вкус.

Веселье дважды пришло и ушло,

Людскому грозя откровенно зверинцу,

И вот у Парижа ружьё обожгло

Ладонь пехотинцу.

От пляски дева мокросна.

13 · 13 прошло от Аккада.

Ружьё накалилося докрасна,

Как огненный уголь. Так надо.

В. Хлебников. Дважды сменилась веселья зарница...

огучий толчок “хлебниковедению”, как и в других европейских странах, во Франции дало факсимильное воспроизведение в 1968–71 годах в Мюнхене ставших библиографической редкостью сочинений Велимира Хлебникова, изданных в СССР в 1928–33 годах под редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова и дополненных Н. Харджиевым и Т. Грицем в 1940-м. Тем не менее, даже не учитывая частых упоминаний имени Хлебникова в брошюрах, докладах и книгах Ильи Зданевича, сюрреалистов, дадаистов и леттристов, Хлебников был уже известен французской публике хотя бы по книге Б. Горелого «Ка»,* переводу нескольких повестей Хлебникова, снабжённого предисловием с рассказом о жизни поэта и о русском авангарде, которое знакомит читателей со сложной личностью футуриста и с бурной средой его соратников-новаторов.

огучий толчок “хлебниковедению”, как и в других европейских странах, во Франции дало факсимильное воспроизведение в 1968–71 годах в Мюнхене ставших библиографической редкостью сочинений Велимира Хлебникова, изданных в СССР в 1928–33 годах под редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова и дополненных Н. Харджиевым и Т. Грицем в 1940-м. Тем не менее, даже не учитывая частых упоминаний имени Хлебникова в брошюрах, докладах и книгах Ильи Зданевича, сюрреалистов, дадаистов и леттристов, Хлебников был уже известен французской публике хотя бы по книге Б. Горелого «Ка»,* переводу нескольких повестей Хлебникова, снабжённого предисловием с рассказом о жизни поэта и о русском авангарде, которое знакомит читателей со сложной личностью футуриста и с бурной средой его соратников-новаторов.Ланн грешит против истины: окрест Б. Горелого и Л. Шнитцер привольно раскинулась La poésie russe. Edition bilingue. Anthologie réunie et publiée sous la direction de Elsa Triolet. Paris: Editions Segheres. 1965. (Здесь и ниже выделено мной. — В.М.). Представлены Ломоносов, Державин, Жуковский, Пушкин, Боратынский, Тютчев, Лермонтов, Некрасов, Анненский, Брюсов, Блок, Хлебников, Ахматова, Асеев, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский, Заболоцкий, Светлов, Мартынов, Кирсанов, Твардовский, Симонов, Слуцкий, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина.

Возможно, Ланна покоробила расстановка имён. Асеев оттёр Пастернака, Маяковский на выселках (шпилька сестрице). Как бы то ни было, переводчица Эльза Триоле вменена Ланном в ничто. Или вот ещё рапортичка:

• Vélimir Khlebnikov. Le pieu du futur, préface et traduction de Luda Schnitzer, L’Age d’homme, 1970.

• Vélimir Khlebnikov. Le pieu du futur, préface et traduction de Luda Schnitzer, L’Age d’homme, 1970.Дерзавица Триоле (замахнулась на «Искушение грешника», см. прим. 4) опять-таки блистает отсутствием, но и высокана Миньо (полувековой стаж переводов Хлебникова) замели под плинтус. Вкусовщина, туды её в качель.

И вдруг:

— Нашёлся тоже блюститель нравов. Разберись лучше с дуэлями. Самой недосуг.

Выражений удовольствия на голую правду Анфисы Абрамовны (справа вверху) доискиваться незачем, и так все знают: не родилась ещё та особа, которой Молотилов метнулся прислуживать. Истина — другое дело.

Простой пример: навязчивое стремление переводчицы повенчать Хлебникова с молодым советским кинематографом. Эйзенштейн, Довженко. Те, кого часовой у русского подъезда перелицевал в указуев. Понравилось бы эдак вот обрусеть Леодиду Траубергу? А Дзиге Вертову?

Особо въедливым на заметку: одну такую представительницу маститого киноуказуйства я знавал. Относительно влияния Велимира Хлебникова на Александра Довженко удалось выяснить следующее (буду краток).

| Учил смиренью год больших потерь | Теперь вы почитаете своё. |

| Наглядными пособиями встречи. | — Нет. — Почему? — У вас таких нет денег. |

| Здесь нет подвоха, думаю теперь, | Но это про себя. Ой-ёй, |

| О яме ближнему не может быть и речи. | Чужое помело — не свой брат веник. |

| Хозяйке чуть за восемьдесят лет, | И отговариваюсь чепухой: |

| Повадка властная, но мягко стелет. | — Противный голос. — Как хотите. |

| Вот, полюбуйся списком кинолент: ↓ | — Нет, я и правда чтец плохой, |

| Следы былой красы и очень в теле. | Вот папка: наобум прочтите. |

| Я был подослан дочерью её | Звонок, и разговор на полчаса. |

| Как бы оказией, как бы для передачи | Наверняка не втиснуть в распорядок, |

| Варенья банки для чаёв | А ты сиди, мозоля очеса. |

| Из прилагаемых двух пачек. | А вдруг там Сталин, а не Радек — |

| Отец пославшей мя, Г.Л. Рошаль, | Слуга покорный проверять. Встаю. |

| Знал Хлебникова по АзКавнаркомпросу. | — Я не принадлежу себе, простите, |

| Подъезд, доска. Чугун ли, сталь. | А папочку оставите свою? |

| Зато ни сносу, ни уносу. ↓ | Сама спросила, а не я проситель. |

| Дочь помнила, что с папою в Баку | 3 |

| Пересекался будетлянин, ↓ | |

| Но папа опоздал на «Курск» | — Начальник зрелищ указуй ↓ |

| И не советизировал Гиляни. | В плоть облекает почеркушки. |

| У зрителя бревно в глазу. | |

| Или не опоздал, а преуспел, | Успех — когда опил и стружки. |

| И матом воспретил начальник. | |

| Где культпросвет, там груда дел, | А лицедеи, малых сих |

| И пароход без Рошаля отчалил. ↓ | Кой чёрт заносит на подмостки? |

| Чужие шкуры поносить, | |

| Звоню, Дуняша отперла. | Нагого короля обноски? |

| Встречает в полурост Григорий Львович. | |

| Мясистый нос и два сверла | Ужимок ищет лицедей… |

| Сквозь чечевицы толстые: такович. | В ограниченье сила, чадо! |

| Одним движеньем овладей: | |

| Таковна принимает как лицо | Как скидывать тулуп дощатый! |

| Привыкшее распоряжаться сидя. | |

| И полнота, в конце концов. | Мелкопоместный этот вздор |

| И мне Дуняша стул, я не в обиде. | Куражился, дитя досады. |

| Я покидал московский двор | |

| — Да, говорила Мая мне о вас, | (Не слуг царя — двор «Ванды» сзади). |

| Вы из Перми, вы сочинитель в столбик. | |

| Себе я не принадлежу, вам — час! | Водица с углекислотой |

| Запомнить, записать — и в стол бы, | Шипит, как провода в тумане. |

| Приди в себя, мой золотой, | |

| Пусть отлежится года полтора, | Туда же здравый смысл приманим. |

| Повыветрится. И тогда-то | |

| Настанет страдная пора: | Ты угадал одну из тайн |

| Земля, гряда, навоз, лопата. | Старинных женщин колкой масти: |

| Парчой, камением блистай, | |

| Копнул — жемчужное зерно | Сотри ладонь браздами власти, — |

| Обнажено в разломе кома. | |

| Ещё копнул — ещё одно. | Но пики — козыри всегда: |

| Вот вам кал, и вот и солома. | Ум проницательный, ум острый |

| Тебя низложит без труда | |

| Но перегной — далёкий приз, | И умирать сошлёт на остров. |

| А нынче душный запах пудры | |

| И старческий каприз. Крепись, | 4 |

| Помалкивай, пескарь премудрый. | |

| Самовластительный злодей! | |

| 1 | Державный гнев на указуя, |

| Наёмника чужих затей, | |

| Позвольте забежать вперёд: | С обиняками согласую. |

| Иных не будет одолжений, как | |

| Воображения полёт | А словарю-то каково? |

| От замысла «Земли» Довженко. ↓ | Венчался по какому праву |

| В соборе многовековом | |

| «Земля» стоит на четырёх когда: | Сей Богоносныя державы? |

| Там дышат кони, травы сохнут, | |

| И умирают солнца, да. | Слал Маяковского cтроку |

| Срок подошёл — извольте сдохнуть. | За выправкой в Сибирь, как Павел? |

| Приравнивал перо к штыку? | |

| И Землю отпоют ветра, | Бал на костях латыни правил? |

| В Луну влипая заодно с волною, | |

| Когда безумная сестра | Кто буквоедством запытал |

| Приблизится, как хляби к Ною. | Повстанцев Посполитой Речи? |

| И не твоя ли, брат, пята | |

| Приблизилась — повальный мор, | Шишкова попирала плечи? |

| И не спасёт ковчег, хоть тресни. | |

| Но слышится не ор, но хор: | Хотя постой, ещё пята ль, |

| Земляне умирают с песней. | Не лошадиное копыто? |

| Не потому ли хохотал | |

| Где Вера Павловна, там сны, | Савонарола московитов? |

| Но этот гаже, чем в «Что делать?» | |

| Ни явью, ни постом не смыть, | Гасильник древний ликовал, |

| Ни крестным знаменьем: заело. | Приплясывал, не чуя ноши. |

| Что толку от его похвал? | |

| Не перл, а древний яйцеклад, | Кем был, тем и остался: лошадь. |

| Не жемчуг, а яйцо с иголкой. | |

| Скорее к Рошалю, назад! | Увы! не слышен вольный топот, |

| Замнём, что вызвано расколкой. | Размерен шаг-тяжеловоз. |

| А вдруг удастся трудный опыт, | |

| Всё, что не череда, замнём, | И станет конницей обоз? |

| Чтоб на понюх не отдавало фальшью: | |

| До перекопки был назём — | Вдруг… Только накрепко запомни: |

| Что было допрожь — станет дальше. | Отбросы люто будут мстить. |

| Ожесточение огромно. | |

| 2 | Колодцы травят, жгут мосты, |

| А дальше — на ковёр бы самолёт, | И Ситуация, особо ненавистный, |

| Я зарастал чертополохом сплетни: | Стекла толчёного сыпнул в овёс! |

| Втроём живут, и Брик плюет, | |

| У Маяковского есть дети, нет ли. | Такой на ул. Б. Полянке мысли |

| Мне ужаснуться довелось. | |

| Увидела, что ротозей набряк, | |

| Перекосило, как на зуб-мучитель — | |

| Переменилась, как погода сентября: | |

| — Я говорю и говорю, а вы молчите. | В. Молотилов. Исправление имён |

Продолжаю прерванное расследование: тварь дрожащая Луда Шнитцер или право имеет.

Более чем, не так ли. На этом бы и прекратить дозволенные речи, но нет: Анфиса ославит половиком. Почему половик не дружит с уполовником, оставляю на самоподготовку; единоутробное же родство с прилагательным полоротый обозначу: одна и та же мать половинчатость. Повернул оглобли с полпути — вот как переводится голая правда Анфисы Абрамовны. Спорить не хочу и не буду!

Заявленное буйство (Cela refroidit considérablement le zèle du nouvel académicien qui rompit avec le groupe — après avoir failli, dit-il, provoquer en duel la plupart des membres) и впрямь озадачивает: все хлебниковские признания того времени (за вычетом украденных у Надежды Новицкой писем) известны, попытка смертельного поединка (с О. Мандельштамом за Ющинского) и мордобоя (А. Измайлову за Ремизова) тоже. Не много ли на себя берёт переводчица?

Доискиваемся издевательских нападок.

се труднѣе говорить о нашихъ кубистахъ, футуристахъ, лучистахъ, орфеистахъ (и прочихъ –истахъ “передовой” живописи) серьезнымъ тономъ. Не потому, что сами юные жрецы “крайнихъ” художественныхъ теченій несерьезны (предоставимъ эстетамъ изъ «Новаго Времени» укорять ихъ огульно въ шарлатанствѣ, — мы думаемъ иначе), а потому, что ужъ очень они.... малограмотны.

се труднѣе говорить о нашихъ кубистахъ, футуристахъ, лучистахъ, орфеистахъ (и прочихъ –истахъ “передовой” живописи) серьезнымъ тономъ. Не потому, что сами юные жрецы “крайнихъ” художественныхъ теченій несерьезны (предоставимъ эстетамъ изъ «Новаго Времени» укорять ихъ огульно въ шарлатанствѣ, — мы думаемъ иначе), а потому, что ужъ очень они.... малограмотны.Кто как, а я не прочь полоскаться в одном корыте с Риманом. Кой чёрт неистовствовать, да и ещё четырьмя годами допрежь, в пору благословенного разговора по душам. Как же не благословенного: с этой молью в перчатках каши не сваришь, двинем к людям попроще. И двинул.

начала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.

начала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.А теперь читаем новыми глазами:

Новыми, то есть свете производства С.К. Маковского (1877–1962) в означенные Председатели. Свет прямо-таки неземной: ангельская незлобивость Велимира Грозного. А если прищуриться.

Если прищуриться, то зачисление в Общество 317-ти производилось без ведома новобранцев, но самый первый, пробный список избранники заверяли подписью:

Личная встреча Хлебникова В.В. с Маковским С.К. и внятное согласие последнего на заединщину более чем возможны, хотя новоявленный Председатель как в рот воды набрал и о 317-ти, и о Велимире Хлебникове (даже фон Гюнтеру, другу до гробовой доски, не проговорился). Скромность?

Вопрос в другом: с какой бы стати Хлебникову благоволить недоброжелателю, если не сказать врагу.

Называется чувство локтя. Будетлянин крайне мало ценил Осипа Мандельштама, но тех, кто помогал молодняку стать на крыло, приветствовал звоном щита.

онец 1909 года. Петербург. «Аполлон», — редакция помещалась тогда на Мойке, около Певческого моста, в том доме, что и ресторан «Донон». Журнал только начинался, работы было много, целые дни просиживал я над рукописями и корректурами.

онец 1909 года. Петербург. «Аполлон», — редакция помещалась тогда на Мойке, около Певческого моста, в том доме, что и ресторан «Донон». Журнал только начинался, работы было много, целые дни просиживал я над рукописями и корректурами.Поговорили о чувстве локтя, черёд будетлянского понятия справедливости. Самовластительный злодей Маковский остался глух к советам Вячеслава Иванова, Кузмина (и фон Гюнтера, почему нет) издать Хлебникова, и тот примкнул к гилейцам — раз. Хорошо это или плохо? Лучше не придумаешь. Два: самовластительный злодей поставил Осипа Мандельштама на крыло. Решено, записываем провидца Маковского в Предземшары.

Называется подобающе закруглить; на самом же деле я разделяю мнение Луды Шнитцер о балагане: на Руси бывали семибоярщина и двоецарствие, но чтобы кресло председателя разом попирали триста семнадцать задниц — да вы с ума тут все посходили.

Называется подобающе закруглить; на самом же деле я разделяю мнение Луды Шнитцер о балагане: на Руси бывали семибоярщина и двоецарствие, но чтобы кресло председателя разом попирали триста семнадцать задниц — да вы с ума тут все посходили.

Остаётся пояснить, с чего бы это Молотилов докопался до Сергея Маковского. Пристал, как банный лист.

Уже сказано, что допрежь пересечения с обзором Жана-Клода Ланна в «Русской мысли» я слыхом не слыхивал о Луде Шнитцер (1913–2002). Перевёл, восхитился, домогаюсь подробностей.

Подробностей кот наплакал: в девичестве Людмила Маковская; родилась в Германии, двенадцати лет отроду оказалась в Париже; начинала как ваятель, далее журналистика, переводы Велимира Хлебникова и рассказы для детей. На этом подробности иссякают, выжженная земля.

Заклинаем дождь. С ленцой, но закапало: сестра Сергея Маковского смолоду в Германии.

Собираем сведения о сестре. Elena K. Luksch-Makowsky (1879–1967) восемнадцати лет убыла в Мюнхен и вскоре (1900) вышла замуж. Избранник — Richard Joseph Luksch (1872–1936). Дети: Peter (1901), Andreas (1903), Dimitry (1912), Maria (1918). Брак распался в 1921 году.

Итак, дочерью Людмилой (1913) чета обзавестись не удосужилась. Тупик.

Рано унывать. Во-первых, глава семейства — Bildhauer (Erz, Bronze, Silber, Stein, Holz, Porzellan). Вспоминаем приверженность так называемой Людмилы Маковской ваянию. Кстати говоря, ни в Австро-Венгрии, ни в Германии той поры в метрике законнорожденного младенца родовое прозвище матери не указывалось; Makowsky дочь Richard Joseph Luksch не могла быть по определению. Простой пример: Peter Luksch (1901–1988).

Во-вторых, переезд будущей Луды Шнитцер в Париж уверенно (с её слов?) датируют 1925-м. Ровно тогда же во Францию прибыл и Сергей Константинович Маковский (Петроград → Крым → Прага → Париж). Прибыл с братом и матерью.

Другое дело, что самовластительный злодей был о ту пору гол, как сокол, пестовать племянницу — какое там. О брате Владимире (род. 1883) вообще ни гу-гу. Остаётся мать, она же бабушка предполагаемой Луды Лукш.

Поговорить о ней стóит хотя бы потому, что многие любители русской живописи знают её в лицо, не догадываясь об этом. Я, во всяком случае, помню смолоду, а осознал позавчера.

Юлия Павловна Маковская (1859–1954) вышла замуж за Константина Егоровича Маковского (1839–1915) шестнадцати лет. Когда здоровье этой писаной (десятки раз, включая головку в Пермской картинной галерее) красавицы пошатнулось, муж завёл связь на стороне, семья распалась (1892), далее развод (1898). Неверность мужа пошла Юлии Павловне на пользу, ср. годы смерти супругов. Как бы то ни было, по прибытии в Париж (1925) Юлия Павловна была именно то, что называется неуработанная старуха. И приютила предполагаемую внучку-ваятельницу.

Как не приютить: гамбургские Лукши в разводе (1921) четыре года, Леночке одной невподъём (дочь Мария, 1918). Разумеется, Юлия Павловна звала метрическую Луду Людмилой.

Или Милой. Да, именно Милой. И я так буду звать. Вот бы раздобыться милочкиным предисловием ко второй книге переводов Хлебникова. Ну да свет не без добрых людей. Дадут — в мешок, не дадут — в другой.

| Персональная страница Луды Шнитцер на ka2.ru | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||