ранней (10 января 1909), но так и не опубликованной при его жизни статье-воззвании «Курган Святогора» (écrit en 1908), Хлебников задаётся вопросом:

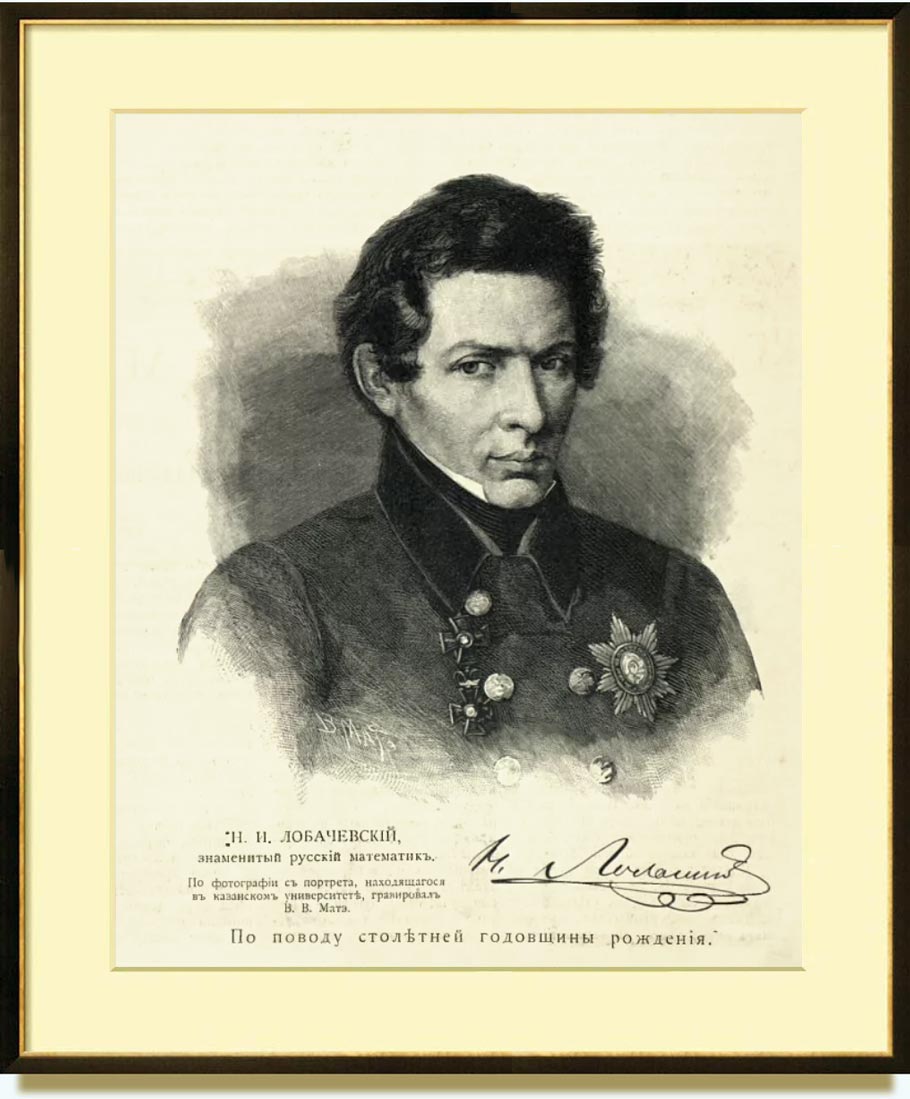

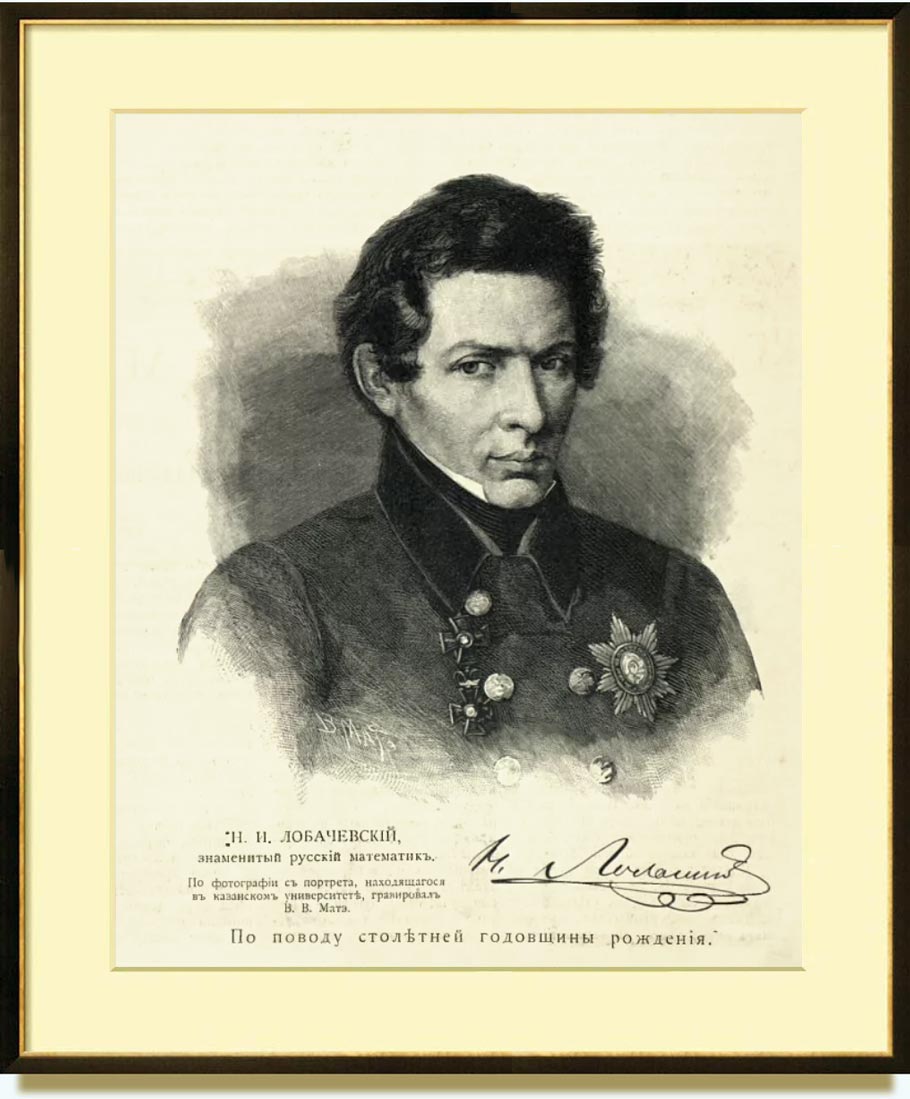

ранней (10 января 1909), но так и не опубликованной при его жизни статье-воззвании «Курган Святогора» (écrit en 1908), Хлебников задаётся вопросом:Хотя этому пассажу предшествует гумбольдтовское, по сути, утверждение, что корни (слов) — Божьи, слова же — дело рук человеческих, и таким образом, это поле деятельности Хлебникова не предполагает, в общем, ничего нового, налицо стремление укрепить дух позволившего сбить себя с пути народа и восстановить его утраченную память. Может показаться, что противопоставление греческого геометра соотечественнику отдаёт национализмом (у Хлебникова в его самом известном палиндроме Разин со знаменем Лобачевского), в действительности упоминание русского математика имеет совершенно иной смысл: оно отсылает к новому пониманию поэзии. Причём это относится не только к Хлебникову, но и ко всему русскому футуризму.

В самом деле, именно русский футуризм оказался тем отрядом европейского авангарда начала XX века, который вознамерился заменить веками господствующее “евклидово” понимание языка “лобачевскианским” (une conception “lobatchevskienne”), чтобы всеми доступными средствами воспрепятствовать привычной — “евклидовой” — подаче словесного сообщения (le fonctionnement normal — “euclidien” — de la signification). Что я и попытаюсь показать ниже. Подчёркиваю, моё утверждение является определением (est une définition), прилагаемым исключительно к русскому фитуризму. Иными словами, от современных ему авангардных течений мной отграничено то единственное, которое следовало заявленному Хлебниковым проекту. При этом, за неимением лучшего поименования, я буду называть “лобачевскиан” футуристами — в конце концов, бóльшая часть их таковыми себя и заявляла; но, поскольку я придаю этому термину точное в своей узости значение, кое-кто из множества претендующих на звание футуриста выносится за скобки, а те, кто никогда не прилагал к себе этого имени или носил его по чистой случайности, окажутся именно футуристами. Повторяю: несмотря на анекдотическое сходство или несхожесть названий, я буду считать футуристами тех и только тех, кто в начале XX века пытался в своих произведениях заставить язык работать по “лобачевскианским” правилам.

С другой стороны, я займусь главным образом поэзией — следовательно, препятствиями, с которыми сталкиваются единственно писатели, — не отказываясь при этом от аллюзий на изобразительное искусство (quelques allusions à la peinture). И отнюдь не потому, что, как известно, манифесты футуристов подписаны поэтами и художниками, и даже не потому, что они принимали участие в одних и тех же демонстрациях и провокациях: некоторые живописцы следовали тому же проекту (eurent le même projet), что и поэты. Вот почему в данное мной определение футуризма я, хотя и не могу здесь подробно рассматривать эту важнейшую его грань, вкладываю более широкое, нежели словесное сообщение, понятие языка (de signification et non seulement de signe linguistique, de langage et non de langue).

Для большей ясности и потому, что отведённое мне время не позволяет назвать поименно всех, кто, как мне представляется, придерживался именно “лобачевскианского” пути в искусстве, я должна предупредить, что предлагаемое мной в области литературы разграничение (le découpage que je propose) исключает эго-футуристов, «Мезонин поэзии» и «Центрифугу», а в живописи — почти всё, кроме лучизма (que très peu de chose du rayonnisme). Футуристами в поэзии я считаю кубофутуристов, в живописи — последователей Кандинского (l’abstraction kandinskienne), сторонников супрематизма и позднейших конструктивистов, — словом, тех, кто после Октября был причастен к «Искусству Коммуны» и к ЛЕФ, сохранив при этом верность провозглашённым в 1912–1915 годах принципам, которые как раз и заложили основы “лобачевскианского” отношения к языку.

То, что отвергали футуристы, существенно для понимания того, что они предлагали взамен. Мы знаем, что они презирали рутинёров. Но столь же беспощадны они были к тем, кто, по их мнению, современен чисто внешне, но не умеет передать истинный дух современности. Такое всеотрицание — не более чем системная оппозиция всему и вся (l’opposition systématique à tout), присущая большинству авангардистских движений, особенно тех лет. Но оправдание, которое футуристы дают своей непримиримости, показывает их последовательность и основательный подход к делу. Претензии одинаковы и к предшественникам, и к современникам, что позволяет футуристам свести разного рода нападки воедино так, что главным их объектом оказывается сообщение как таковое (au message ou même tout simplement au contenu). В одном из своих воззваний Хлебников и Кручёных ратуют за изгнание „тенденциозности, литературщины всякого рода из художественных произведений”. И требуют они этого сразу после упрёка, адресованного своим итальянским соперникам:

Разрабатывать с помощью затасканных приёмов любого рода тематику, включая злобу дня — значит ставить препоны (elle empêche d’accéder) “искусству слова”, пришедшего на смену (la façon nouvelle) тому, что прежде называлось поэзией. С первых строк «Пощёчины общественному вкусу» футуристы с гордостью объявляют себя провозвестниками этого искусства (les initiateurs de cet art) и утверждают его исключительное право быть выразителем современности. Далее отважно заявлено, что до них „искусства слова не существовало”. Если бы таковое было синонимом поэзии, следовало бы обвинить футуристов в заносчивости (d’outrecuidance). Но ведь пришлось придумывать новое название для обозначения рода своих занятий — стало быть, они прекрасно понимали: предлагаемое публике не более чем видимость того, что принято было называлось поэзией. Для футуристов поэзия уже не “скучное, однообразное повествование” в стихотворной форме, украшенное ритмом и рифмой. Это, по их собственному выражению, искусство „слова как такового” (mot en tant que tel), „самовитого слова” (mot autonome). Однако, настаивая, что новое искусство — не поэзия в общепринятом смысле, они пояснили, что подразумевают под этим.

До футуристов, по их мнению, „слово было в кандалах ‹...› мысль диктовала законы слову, а не наоборот”; как в поэзии, так и в бытовой речи, несмотря на несводимость (по крайней мере, в глазах футуристов) этих способов общения один к другому — роль слов была низведена до „алгебраических знаков, решающих механически задачу мыслишек”. Вот на что поэты-футуристы направили острие своего гнева: на рабское подчинение слова смыслу (“assujettissement au sens”, sa subordination à la pensée). Они заявляют, что употребляемый ныне язык — не более чем посредник, что могущество его низведено до служебной роли, и, хотя умаление это необходимо для правильного восприятия сути сообщения, оно неизбежно приводит к автоматизму его передачи. Даже если Кручёных использует метафорическое понятие „алгебраический знак”, наверняка известное публике, не вызывает сомнения, что речь идёт о новейшем определении знака лингвистикой: эта новорожденная наука объявила, что означающее служит означаемому, с которым оно связано (le signifiant est au service du signifié auquel il est lié). Между тем, поэты-футуристы, предлагая разъединить эти два компонента языкового знака и вернуть словесному материалу его автономию, против этого-то подчинения (subordination) означающего означаемому и выступают. Художники придерживались того же мнения. Малевич порицает всех живописцев — включая футуристов, имея в виду подражателей Балла (les émules de Balla) — за то, что они продолжают „идти за вещью” (suivi l’objet), и выкидывает лозунг „выхода живописных масс из вещи к самоцели краски, к господству чисто самодельных живописных форм над содержанием и вещами”. Но как это осуществить на деле (Comment donc y parvenir)?

Тем, кто склонен к трафаретным представлениям о литературе и искусстве, может показаться, что для этого следует нарушить все правила и нормы: именно такое впечатление производит деятельность футуристов. Но есть объяснение, которое такой необычности (étrangeté) предлагают они сами. В первом же манифесте футуристы влепили пощёчину общественному вкусу (lancent une gifle au goût public), провозгласив стремление противостоять “здравому смыслу”. По прошествии нескольких месяцев они заявляют, что „расшатали синтаксис” (disloqué la syntaxe), упразднили знаки препинания, отказались от орфографии, нарушили ритм стиха и преобразовали рифму; художники добавили искажение перспективы, ошибки в рисунке и произвол в выборе цвета. Ссылаясь на правила, которым следуют его противники, Кручёных в статье «Новые пути слова» объясняет подход футуристов к стихосложению результатом двоякого нарушения прописных истин: во-первых, „неправильность — неожиданность — грамматическая”, во-вторых, „неожиданность звуковая ‹...› неожиданное словообразование”. Но если дело только в этом, провокация наверняка оказалась бы предпочтительнее реальной диверсии (la provocation l’emporterait à coup sûr sur la subversion réelle). В действительности же всё разнообразие очевидных нарушений общепринятых законов являются лишь средством установления иного порядка (а instaurer un ordre différent). Для живописи, откуда исходила инициатива, это было, как полагал Малевич, переходным этапом. Во всех версиях «От кубизма к супрематизму» он убедительно показывает, что кубизм и футуризм — не более чем преддверие „нефигуративного супрематизма”, что кубисты своим стремлением к искажению вещи предопределили полную ликвидацию таковой.

Поэзия сумела обойтись без этого промежуточного этапа (put faire l’économie), предложив с самого начала — посредством того, что могло показаться публике не более чем отступлением от установленных правил — как “новые слова”, так и “новую общность” слов (un assemblag enouveau de ces mots). В преднамеренном беспорядке восьми положений «Декларации слова как такового» первый пункт, удивительным образом стоящий едва ли не в самом конце текста, возвещает важнейший принцип футуризма:

Таким образом, новорожденное футуристическое словотворчество тотчас ставит на повестку дня заумь — язык, в котором согласные и гласные преднамеренно сгруппированы таким образом, чтобы не совпадать с каким-либо словом в любом языке. Это самая эффектная и провокационная форма футуристических нововведений. Однако словотворчество, предложенное футуристами, не сводится к одной лишь зауми; таковая будет подспорьем в моём исследовании исключительно потому, что является крайней формой обработки словесного материала, обладая при этом всеми характеристиками такового (est la forme extrême et en a toutes les caractéristiques).

Отличительный признак зауми — её непостижимость (inintelligibilité). Таковая напрашивается сама собой для зауми в чистом виде: поэт заведомо пользуется неизвестным его собеседнику языковым кодом (un code linguistique inconnu de son interlocuteur). Однако упрёк в непостижимости адресуют не только зауми такого рода, но и поэзии Хлебникова, который изобретал слова с легко улавливаемым смыслом, поскольку они образованы от русских корней и по правилам словообразования в русском языке; он даже вводил их в футуристские произведения наряду с обычной лексикой и без нарушения грамматики. Следовательно, причина непостижимости такой поэзии кроется не в новых формах самовыражения, а в чём-то другом.

Спустя десять лет после первых воззваний Кручёных ясно выразил то, что все они уже подспудно содержали: заумь, язык преимущественно (par excellence) футуристов, по существу является “конструируемым” языком (une langue “constructive”). Такое уточнение фундаментально (cette précision est fondamentale): из двух новшеств, предложенных футуристами, важнейшим оказывается не новизна слов, а новизна их сборки (leur assemblage). Вот почему непостижимость футуристической поэзии, её противоречие здравому смыслу и всякого рода неправильности — итог подачи словесного материала по законам, отличным от тех, которые управляют его привычной организацией — вроде довлеющей предшественникам футуристов (à laquelle se soumettaient les poètes antérieurs au futurism). Язык, разработанный футуристами, заумен (transmentale) не потому, что создаёт новые слова. Даже если в конечном счёте слова хорошо известны, одну языковую систему сменяет другая. В этом смысле Хлебников прав: противопоставление футуристического подхода к словесному материалу сочинительству прошлецов и вчерахарей равнозначно противопоставлению геометрии Лобачевского геометрии Евклида.

Каковы же законы этой новой системы?

В 1913 г. Кручёных отметил, что для футуристов сборка слов (l’assemblage des mots) пока в новинку:

По этой причине он настаивал на необходимости познания свойств словесного материала — панацеи, по его мнению, от очевидных изъянов поэзии (aux insuffisances de la poésie dénoncées) предшественников футуризма. Следовательно, на смену последовательности изложения, требуемой здравым смыслом, или грамматической правильности должны придти последовательность и правильность иного порядка. Позже С. Третьяков укажет на специфику этой новой организации элементов языка, говоря о поэзии Кручёных:

Поэтам XIX века звуковую сторону языка открыли неограмматики (les néogrammairiens), показавшие как фонетическую эволюцию языков, так и величайшую значимость устной словесности (les trésors des littératures orales). Русские футуристы — и одновременно другие поэты в других странах Европы — перенаправили (détournent) ставшее общепринятым чуткое отношение к звукам речи на манипулирование словесной материей (la manipulation du matériau verbal). В 1923 году Терентьев формулирует главнейшую заповедь футуризма: „в поэзии слова, имеющие одинаковое звучание, имеют одинаковое значение”. Но ведь ещё в «Декларации слова как такового» (1913) Кручёных утверждал, что „лучше заменять слово другим, близким не по мысли, а по звуку”, и обосновывал этим предпочтением, отдаваемым означающему в ущерб означаемого, невозможность перевода поэзии:

Если вдуматься, в такой поэзии — не посягающей, казалось бы, на канон — обобщены и сведены в систему рифма и все те созвучия, которые уже в поэтике предшественников выявили дополнительные семантические оттенки у сближаемых слов, перенимаемые ими друг у друга. Но у футуристов эти приёмы не предназначены для обогащения смысла; напротив, они применяются для использования фонетической стороны языка — по возможности вопреки смыслу — для лучшего выделения словесного материала как такового. Все омонимы автоматически становятся синонимами. Культивируется парономазия. Каламбур возводится в ранг поэтической фигуры высокого полёта: вспомним рифмы-каламбуры у Хлебникова и, особенно, у Маяковского. Свойственная футуристам склонность к провокации, конечно, побуждает к использованию этих ранее порицаемых приёмов, но правильнее считать её неизбежным следствием их радикального по новизне отношения к языку. Важный показатель такого подхода — замена метафоры тем, что Кручёных называет „звукообразом”, т.е. неким эпитетом звука. Метафора состоит уже не в сближении двух имеющих общее качество предметов или понятий, а в двух словах, сходных по звучанию, даже если таковые соответствуют двум несводимым одна к другой видам реальности. Выбор прилагательных определяется их звуковым соответствием сопутствующим существительным, даже если это связано с семантической несуразицей. Подводя итог различным проявлениям этого феномена, Кручёных заявляет:

Но футуристы идут ещё дальше. Язык утрачивает для них качество носителя мысли до такой степени, что довольствоваться сборкой слов по ныне действующим правилам уже не приходится. Если заумь и впрямь нечто “конструируемое”, то в работе по воссозданию языка на новых принципах допустим предварительный его слом. Слово перестаёт быть для поэтов чем-то неосязаемым — полная противоположность вещи в понимании художников-супрематистов. Слово ценно исключительно своей материальностью; фигуры внешнего мира — не более чем набор линий, объёмов, поверхностей, цветов, которые живописец будет комбинировать по законам, выработанным на основе их конкретных свойств. „Заумный язык, — заявляет Кручёных, — позволяет дробить слова в соответствии с определённой звуковой (или другой) целью”. В этих условиях разновидностям зауми соответствуют разные стадии анализа вербальных элементов.

Хлебников разбивает слово на морфологические осколки, а затем соединяет их, но уже по-новому. Никакие другие преобразования исходного материала не используются. Пересборка обусловлена именно созвучиями. Но продуктивной звуковая идентичность становится благодаря изоритмии речевых сегментов, в которых главенствуют согласные. Предварительно Хлебников может создать более или менее длинную последовательность изосиллабических слов с разными корнями, но с одинаковым суффиксом. Далее он смыкает по чёткой схеме ряд однотипных последовательностей, полученных из нескольких суффиксов, и таким образом создаёт “стихотворение”, в котором рифмы регулярно чередуются. Иной раз поэт встраивает в него образованные таким образом двустишия или строки, полустишия которых рифмуются одно с другим. Но чаще его работа над языком гораздо сложнее. Подробно проанализировать здесь её невозможно. В любом случае, какая бы система ни была им принята, Хлебников стремится сделать свои неологизмы понятными и приемлемыми для русского уха, иной раз даже раскрывая способ их производства. Но эта кажущаяся помощь отнюдь не является уступкой читателю, а лишь подчёркивает подрывную деятельность против языка, которой Хлебников, по сути, занимается. Неологизмы не обогащают словарь, что бы ни заявляли футуристы в своих манифестах.

Оказывается, неологизмы созданы не для того, чтобы ими пользовались. Место словоновшествам только в тексте, где они наличествуют. Неологизмы неразрывно связаны со словесным их окружением: только этим они обретают смысл своего существования. Они отнюдь не взаимозаменяемы со “смежниками” — малейшее позиционное смещение сомнёт ритмическую правильность, которая одна только и делает возможным их присутствие. Иначе говоря, стихотворение Хлебникова осмысленно, поскольку состоит из понятных слов русского языка или вразумительных неологизмов. И те, и другие находят правильное объяснение; как всякое стихотворение, хлебниковское имеет определённую метрику. Но ритм второстепенен; уловленный смысл вторичен; это всего лишь подсобные средства работы над языком. В стихотворении по мере его развития ритм и логика речи постоянно меняются, дабы подчинить их требованиям словесного материала и использовать все возможности, предоставляемые его двойственной звуковой и семантической природой.

Если Хлебников, увлечённый исследованием производством смысла из звуков, ограничился разделением слова на его морфологические элементы, то Кручёных пошёл дальше: разбил слова на такие фрагменты, с которыми не согласится ни один филолог. Например, стихи Терентьева

Никакого разложения слов здесь нет. Они имеют ту же форму, что и в каком угодно тексте. Но на этот раз звуковая материальность уже не мешает им играть роль посредников смысла (de truchement du sens). Главное здесь — визуальная сторона дела. Иногда слова даны курсивом, иногда прописными буквами, иногда строчными. Автор намеренно использовал для их расшифровки всю обойму типографских знаков, чтобы читатель разглядывал оттиски, а в их значение не вникал. При этом образуемые ими последовательности то горизонтальны, то вертикальны, то наискось (transversales). Таким образом, необходимая для любого внятного высказывания линейность (a linéarité nécessaire) здесь извращается (intelligible qui est ici subvertie). Язык раздроблен на простейшие элементы. Он утратил правила своей организации. Словесная композиция поменялась местами с композицией живописной. Слова больше не образуют ничего, кроме фигур. Следствие этому двоякого рода: смысл или полностью исчезает, или безудержно разрастается (prolifère sans retenue). Иногда слова представляют собой не более чем объекты, и смысл, носителями которого они должны быть, исчезает, оставляя видимой лишь их графическую материальность; иногда, наоборот, смысл появляется вновь, но разрыв линейности допускает множественность сборки, делая невозможной внятную полисемию (de maîtriser la polysémie). В первом случае язык утрачивает функцию языковой коммуникации; во втором эта функция нарушена (est perturbée). И в том, и в другом язык больше не действует по своим обычным законам.

Никакого разложения слов здесь нет. Они имеют ту же форму, что и в каком угодно тексте. Но на этот раз звуковая материальность уже не мешает им играть роль посредников смысла (de truchement du sens). Главное здесь — визуальная сторона дела. Иногда слова даны курсивом, иногда прописными буквами, иногда строчными. Автор намеренно использовал для их расшифровки всю обойму типографских знаков, чтобы читатель разглядывал оттиски, а в их значение не вникал. При этом образуемые ими последовательности то горизонтальны, то вертикальны, то наискось (transversales). Таким образом, необходимая для любого внятного высказывания линейность (a linéarité nécessaire) здесь извращается (intelligible qui est ici subvertie). Язык раздроблен на простейшие элементы. Он утратил правила своей организации. Словесная композиция поменялась местами с композицией живописной. Слова больше не образуют ничего, кроме фигур. Следствие этому двоякого рода: смысл или полностью исчезает, или безудержно разрастается (prolifère sans retenue). Иногда слова представляют собой не более чем объекты, и смысл, носителями которого они должны быть, исчезает, оставляя видимой лишь их графическую материальность; иногда, наоборот, смысл появляется вновь, но разрыв линейности допускает множественность сборки, делая невозможной внятную полисемию (de maîtriser la polysémie). В первом случае язык утрачивает функцию языковой коммуникации; во втором эта функция нарушена (est perturbée). И в том, и в другом язык больше не действует по своим обычным законам.Какова бы ни была система, установленная кем-то из футуристов, мы можем заключить, что, даже если их намерения не свободны от провокации, поэты были в высшей степени правы, провозглашая с первых манифестов свой отказ от здравого смысла, а художники неспроста ратовали за алогизм. Первые отказывались от нарратива, вторые — от того, что они называли фабулой (la fable). Другими словами, и те, и другие ставили под сомнение дискурсивность языка. Для них речь шла уже не об анализе и организации действительности с помощью слов или фигур, а об абстрагировании элементов языка и предметов, чтобы исследовать все их качества и возможности, сосредоточив на этом всё внимание. Главное — создать произведение в соответствии с комбинаторикой, независимой от коммуникативной утилитарности (indépendante de la communication utilitaire). Искусство из репрезентативного, каким оно было веками, превратилось в созидательное (était devenu constructif).

В 1967 году Л. Шнитцер в удачных и добросовестных переводах сумела передать огромное значение поэтического переворота, произведённого великим будетлянином.3![]()

Вслед за этой книгой в 1970 году появился другой том, изданный под названием «Кол из будущего».4![]()

Уже с начала 70-х годов начинается изучение Хлебникова в собственном смысле слова, и в течение целого десятилетия выпускаются в свет исследовательские работы и переводы. Если следовать хронологическому порядку, то первым значительным университетским трудом, посвящённым творчеству короля времени, является диссертация И. Миньо о поэтических темах Хлебникова.5![]()

Этому основополагающему труду сопутствуют многие переводы и комментарии, разбросанные по разным журналам. Отметим, между прочими, сентябрьский номер (1975) журнала «Аксион поэтик», целиком посвящённый Мандельштаму, Маяковскому и Хлебникову, — там даны био- и библиографические указания и объяснительное введение к ряду переводов поэтических и прозаических текстов Хлебникова;6![]()

![]()

![]()

К данной линии переводов поэтических и теоретических текстов надо бы прибавить исследования, не имеющие своим прямым предметом Хлебникова или его творчество в целом, но затрагивающие некоторые стороны его поэтики, как, например, замечательный теоретический труд А. Мешонника «Критика ритма»,9![]()

![]()

![]()

В 1979 году С. Фошро издал антологию футуристов и акмеистов, в которой Хлебников представлен 12-ю стихотворениями,12![]()

![]()

![]()

В 1980 году вышла новая книга переводов, выполненных К. Прижан: «Велимир Хлебников — Словотворчество».15![]()

![]()

| Передвèжная Выставка современного èзобразèтельного èскусства èм. В.В. Каменского | ||

| карта саéта |  | главная странèца |

| èсследованèя | свèдетельства | |

| сказанèя | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||