Габриэлла Элина Импости

Первая мировая война, футуристы и будетлянин:

Ф.Т. Маринетти, Владимир Маяковский и Велимир Хлебников

Введение

Российской империи Первую мировую называли второй Отечественной,

1

уподобляя Отечественной войне 1812 года. Однако после Октябрьской революции осуждение Лениным “империалистических войн” стало руководством к действию: события 1914–1917 гг. истолковывалась как неизбежный этап исторического процесса, завершившегося созданием СССР. Такой подход повлиял не только на историографию, но и на литературоведение. Первая мировая, всячески замалчиваемая, на долгое время выпала из литературного и культурного, не говоря уже об идеологическом или историческом, обиходе.

В СССР установка на забвение Первой мировой выразилась в негласном запрете на создание памятников и мемориалов её жертвам, что в корне отличалось от культа павших в остальных европейских странах, вовлечённых в боевые действия.  Московское городское братское кладбище (оно же Всероссийское военное кладбище), торжественно открытое в феврале 1915 года в селе Всехсвятское на окраине Москвы, оказалось одним из важнейших военных мемориалов, учреждённых в Российской империи во время войны. Создание его преследовало патриотическую цель — воспитание „будущих поколений в любви к родине” и развитие в них „решимости служить на благо отечества”.2

Московское городское братское кладбище (оно же Всероссийское военное кладбище), торжественно открытое в феврале 1915 года в селе Всехсвятское на окраине Москвы, оказалось одним из важнейших военных мемориалов, учреждённых в Российской империи во время войны. Создание его преследовало патриотическую цель — воспитание „будущих поколений в любви к родине” и развитие в них „решимости служить на благо отечества”.2 В дальнейшем здесь же хоронили жертв Февральской и Октябрьской революций (как их противников, так и сторонников). В конце 1920-х годов вследствие недофинансирования кладбище было заброшено; его территория пошла под городскую застройку, и о воинах, погребённых здесь, напоминает единственное сохранившееся надгробие.3

В дальнейшем здесь же хоронили жертв Февральской и Октябрьской революций (как их противников, так и сторонников). В конце 1920-х годов вследствие недофинансирования кладбище было заброшено; его территория пошла под городскую застройку, и о воинах, погребённых здесь, напоминает единственное сохранившееся надгробие.3

Отношение советского литературоведения к Первой мировой удручает не меньше. На протяжении десятилетий объёмистая монография Ореста Цехновицера (1938)4 навязывала официальный подход к истолкованию событий войны и свидетельств её участников. Символистам и декадентам, которые отозвались на войну патриотическими и националистическими выступлениями, отказывали в литературных достоинствах, особенно если те покинули страну при смене правящего режима. Что же касается писателей, которые “приняли” революцию, то их произведения о войне либо слегка журили за недопонимание, либо превозносили за антивоенные высказывания. Таким, например, был подход к поэту-символисту Александру Блоку, занявшему прочное место в советском литературном пантеоне благодаря поэме «Двенадцать» (1918). То же относится и к Владимиру Маяковскому, барду революции и новорожденного большевистского государства, и к Велимиру Хлебникову, который сменил былую воинственность на утопию мира во всем мире. Кроме того, не следует забывать, что в течение длительного — с 1930-х до начала 1960-х годов — времени сам футуризм как литературное течение подвергался поношению, и роль, которую играл в нём Владимир Маяковский, всячески принижалась.

навязывала официальный подход к истолкованию событий войны и свидетельств её участников. Символистам и декадентам, которые отозвались на войну патриотическими и националистическими выступлениями, отказывали в литературных достоинствах, особенно если те покинули страну при смене правящего режима. Что же касается писателей, которые “приняли” революцию, то их произведения о войне либо слегка журили за недопонимание, либо превозносили за антивоенные высказывания. Таким, например, был подход к поэту-символисту Александру Блоку, занявшему прочное место в советском литературном пантеоне благодаря поэме «Двенадцать» (1918). То же относится и к Владимиру Маяковскому, барду революции и новорожденного большевистского государства, и к Велимиру Хлебникову, который сменил былую воинственность на утопию мира во всем мире. Кроме того, не следует забывать, что в течение длительного — с 1930-х до начала 1960-х годов — времени сам футуризм как литературное течение подвергался поношению, и роль, которую играл в нём Владимир Маяковский, всячески принижалась.

Вплоть до конца 1980-х годов советская литературная критика проявляла если не робость, то явную сдержанность, когда речь заходила о влиянии Первой мировой на русских писателей. Даже Михаил Яковлевич Геллер (1922–1997), широко известный эмигрантский историк и профессор Сорбонны, нимало не противоречил Цехновицеру в оценке эстетических достоинств произведений русской литературы той поры.5 В этом очерке я остановлюсь на некоторых высказываниях Маяковского и Хлебникова о Первой мировой войне и сравню их со взглядами Маринетти.

В этом очерке я остановлюсь на некоторых высказываниях Маяковского и Хлебникова о Первой мировой войне и сравню их со взглядами Маринетти.

Ранние отклики Маяковского на Первую мировую войну

Как и многие его соратники по футуризму, войну Маяковский на первых порах приветствовал, но позже занял антивоенную позицию. В своей автобиографии «Я сам» (1922/1928) он вспоминает:

Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена».

6

Иван Бунин в своих воспоминаниях описал, как Маяковский взобрался на постамент памятника генералу Скобелеву в Москве и декламировал стихотворение «Война объявлена».

7

Произошло это 21 июля 1914 года, через три дня после объявления войны Австро-Венгрии.

8

Если замечание Кэтрин Ходжсон „насилие во многом определяло образы, используемые писателями-футуристами”,9 верно, то начало Первой мировой предоставило им — в частности, Маяковскому — самую подходящую для воспевания вооружённой борьбы тематику. Можно представить, какое воздействие оказывал голос Маяковского на слушателей, когда тот выкрикивал свои стихи, имитируя какофонию войны. Наверняка ради этого в первых четырех строках «Война объявлена» звук р, в русском языке особенно резкий, повторяется до тринадцати раз: ‘кровь’, ‘Австрия’, ‘Германия’, ‘Рейн’. Звук ж, на слух весьма неприятный, здесь повторяется трижды: „и подошвами сжатая жалость визжала”.10

верно, то начало Первой мировой предоставило им — в частности, Маяковскому — самую подходящую для воспевания вооружённой борьбы тематику. Можно представить, какое воздействие оказывал голос Маяковского на слушателей, когда тот выкрикивал свои стихи, имитируя какофонию войны. Наверняка ради этого в первых четырех строках «Война объявлена» звук р, в русском языке особенно резкий, повторяется до тринадцати раз: ‘кровь’, ‘Австрия’, ‘Германия’, ‘Рейн’. Звук ж, на слух весьма неприятный, здесь повторяется трижды: „и подошвами сжатая жалость визжала”.10 Гиперболические образы воспроизводят хаос и смятение городской толпы при объявлении войны. Всё и вся (даже кафе) кричат „зверьим криком” о своей ненависти („отравим кровью игры Рейна”).11

Гиперболические образы воспроизводят хаос и смятение городской толпы при объявлении войны. Всё и вся (даже кафе) кричат „зверьим криком” о своей ненависти („отравим кровью игры Рейна”).11 В прозрачной метафоре завоевания и изнасилования батальоны призывников и добровольцев, толпящиеся на площадях, кричат: „шашки о шёлк кокоток / вытрем, вытрем в бульварах Вены!”. Гул толпы в городе принимает зловещий оттенок „хохочущего голоса пушечного баса”, в то время как на Западе маячит апокалиптическое видение трупов, „сочными клочьями человеческого мяса” падающих на кроваво-красный снег.12

В прозрачной метафоре завоевания и изнасилования батальоны призывников и добровольцев, толпящиеся на площадях, кричат: „шашки о шёлк кокоток / вытрем, вытрем в бульварах Вены!”. Гул толпы в городе принимает зловещий оттенок „хохочущего голоса пушечного баса”, в то время как на Западе маячит апокалиптическое видение трупов, „сочными клочьями человеческого мяса” падающих на кроваво-красный снег.12

К концу 1914 года Россия добилась некоторых успехов на австро-венгерском фронте. Армия захватила Галицию и сумела удержаться в Польше (где потеряла, но затем вернула Лодзь), но потерпела жестокое поражение в Восточной Пруссии. Цена этой кампании была ужасающей: около 1,2 миллиона человек были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести.13 Возбуждение первых дней войны сменилось скорбью, излитой Маяковским в стихотворении «Мама и убитый немцами вечер» (1914).14

Возбуждение первых дней войны сменилось скорбью, излитой Маяковским в стихотворении «Мама и убитый немцами вечер» (1914).14 Название представляет собой гиперболическую метафору погибшего сына, которая проходит через всё стихотворение: „Сейчас притащили израненный вечер”.15

Название представляет собой гиперболическую метафору погибшего сына, которая проходит через всё стихотворение: „Сейчас притащили израненный вечер”.15 Стихотворение начинается мастерским мазком кисти: скорбящие матери парадоксально отождествляются с белой парчовой обивкой гробов на фоне дорожной грязи. Здесь в звуковой фактуре вместо былой какофонии наблюдаем повторы м (‘мама’, ‘мямлите’) и г в ‘глаза’ и ‘глазет’ (парча), рифмующегося с ‘газет’. Всё это, видимо, призвано передать отчаяние и бессмысленность просьбы матерей „закройте, закройте глаза газет”,16

Стихотворение начинается мастерским мазком кисти: скорбящие матери парадоксально отождествляются с белой парчовой обивкой гробов на фоне дорожной грязи. Здесь в звуковой фактуре вместо былой какофонии наблюдаем повторы м (‘мама’, ‘мямлите’) и г в ‘глаза’ и ‘глазет’ (парча), рифмующегося с ‘газет’. Всё это, видимо, призвано передать отчаяние и бессмысленность просьбы матерей „закройте, закройте глаза газет”,16 которая, по-видимому, и мотивирует плотную фонетическую фактуру стиха. В ней повторяется звонкая/глухая согласная пара г – к в сочетании с латеральными согласными р и л с одной стороны, и хиазмоподобное повторение з четыре раза в четырёх словах одной строки. Более того, если воин уподоблен „израненному вечеру”, то матери, в свою очередь, оказываются „звёздами в платочках из синего ситца”, воющими „убит, дорогой, дорогой мой”. Ужас смерти принимает гротескную форму в образе безногого и безрукого солдата-вечера, утверждающего, что он способен танцевать.

которая, по-видимому, и мотивирует плотную фонетическую фактуру стиха. В ней повторяется звонкая/глухая согласная пара г – к в сочетании с латеральными согласными р и л с одной стороны, и хиазмоподобное повторение з четыре раза в четырёх словах одной строки. Более того, если воин уподоблен „израненному вечеру”, то матери, в свою очередь, оказываются „звёздами в платочках из синего ситца”, воющими „убит, дорогой, дорогой мой”. Ужас смерти принимает гротескную форму в образе безногого и безрукого солдата-вечера, утверждающего, что он способен танцевать.

Бенгт Янгфельдт предположил, что „для Маяковского война была не только борьбой на поле боя, но и эстетическим вызовом — и возможностью”.17 Осенью 1914 года Маяковский заявил: „Интерес к искусству пропал вовсе”.18

Осенью 1914 года Маяковский заявил: „Интерес к искусству пропал вовсе”.18 И действительно, на смену стихам о войне пришли боевитые очерки в газете «Новь». Здесь он последовательно отстаивает своё понимание войны как реализации провокационных заявлений, сделанных им в футуристических манифестах, и намечает тематику, которую позже разовьёт в своих поэмах. Серию публикаций в «Нови» открывает «Штатская шрапнель» (12 ноября 1914 года19

И действительно, на смену стихам о войне пришли боевитые очерки в газете «Новь». Здесь он последовательно отстаивает своё понимание войны как реализации провокационных заявлений, сделанных им в футуристических манифестах, и намечает тематику, которую позже разовьёт в своих поэмах. Серию публикаций в «Нови» открывает «Штатская шрапнель» (12 ноября 1914 года19 ). Подход к эстетическим возможностям войны здесь запредельно противоречив:

). Подход к эстетическим возможностям войны здесь запредельно противоречив:

Как русскому мне свято каждое усилие солдата вырвать кусок вражьей земли, но как человек искусства, я должен думать, что, может быть, вся война выдумана только для того, чтоб кто-нибудь написал одно хорошее стихотворение.

20

Маяковский говорит о себе: „Я, неуклюжий, как дредноут, орущий, как ободранный шрапнелью!”,21 то есть отказывается подлаживаться под вкусы буржуазии с её довоенным представлением о стихосложении. Он саркастически сравнивает так называемую “военную поэзию” Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Сергея Городецкого с общеизвестными вступительными стихами пушкинского «Евгения Онегина», указывая на то, что между ними нет разницы ни в ритме, ни и звучании, несмотря на огромную разницу в теме:

то есть отказывается подлаживаться под вкусы буржуазии с её довоенным представлением о стихосложении. Он саркастически сравнивает так называемую “военную поэзию” Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Сергея Городецкого с общеизвестными вступительными стихами пушкинского «Евгения Онегина», указывая на то, что между ними нет разницы ни в ритме, ни и звучании, несмотря на огромную разницу в теме:

Одинаковость эта — результат отношения к поэзии не как к цели, а как к средству, как к вьючному животному для перевозки знания. И все поэты, пишущие сейчас про войну, думают, что достаточно быть в Львове, чтоб стать современным.

22

Достаточно в заученные размеры внести слова ‘пулемёт’, ‘пушка’, и вы войдёте в историю как бард сегодняшнего дня!

23

Поэт видит в войне возможность развития нового, самодостаточного искусства футуристов:

А теперь, когда каждое тихое семейство ‹...› впутано в какофонию войны, можно над заревом горящих книгохранилищ зажечь проповедь новой красоты. ‹...› Поэзия — ежедневно по-новому любимое слово. Сегодня оно хочет ездить на передке орудия в шляпе из оранжевых перьев пожара!

24

В «Россия. Искусство. Mы» (1914) Маяковский причисляет себя к мыслителям, разработавшим новое представление о войне:

Сейчас две мысли: Россия — Война, это лучшее из всего, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да! И много лет назад!

Московская газета «Новь» от 19 ноября 1914 г.

В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 318.

В доказательство он цитирует отрывок из «Воззвания» Хлебникова, вывешенного в коридоре Санкт-Петербургского университета в 1908 году по случаю австро-венгерской аннексии Боснии и Герцеговины:

25

Или мы не поймём происходящего как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? Или мы не отзовёмся на вызов, брошенный германским миром славянству? ‹...›

Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. ‹...›

Война за единство славян, откуда бы она ни шла, ‹...›

приветствую тебя! Гряди! Гряди дивный хоровод с девой Сл‹а›

вией как предводительницей Горы!26

Маяковский превозносит „вдохновение поэта-пророка Велимира Хлебникова”, добавляя:

Дружина поэтов, имеющая такого воина, уже вправе требовать первенства в царстве песни. Понятно, отчего короли слова первые раскрыли сердце алым семенам войны.

27

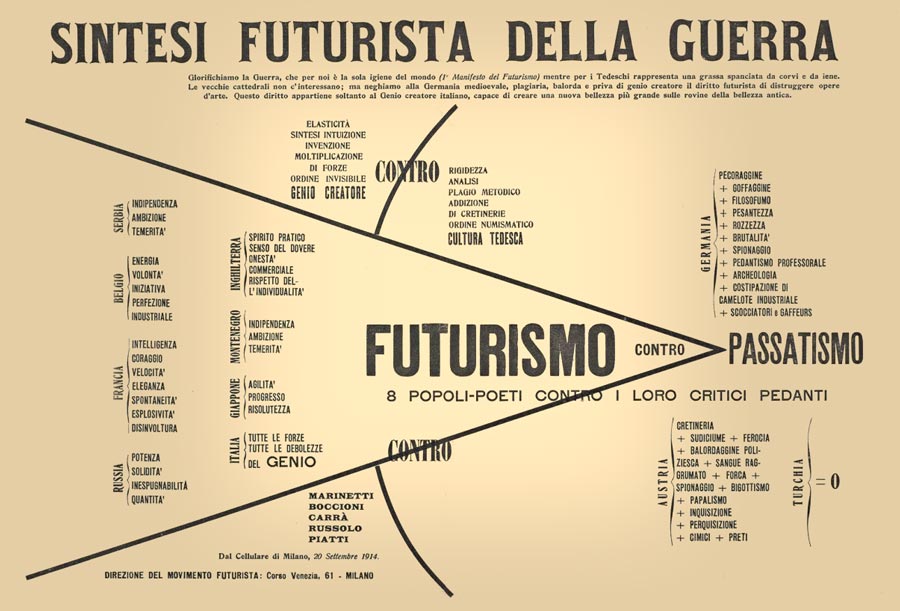

Эти высказывания напоминают заявления Маринетти о пророческом видении футуристами Великой войны, например, в «Il futurismo e la conflagrazione» (Футуризм и Великая война), опубликованном 8 июля 1917 года в «L’Italia futurista»:

Только мы, футуристы, по-настоящему в своей стихии во время Великой войны. Мы предвидели это, мы понимаем это, и мы причастны к её сокровенным тайнам...

28

В статье «Штатская шрапнель: вравшим кистью» (14 ноября 1914 года) Маяковский выходит за рамки литературы, призвав художников своего времени найти новые способы отображения событий войны:

Разве это не воплощение наших идей: называется ‘война’ ‹...› А теперь попробуйте-ка вашей серой могильной палитрой ‹...› написать краснорожую красавицу войну в платье кроваво-ярком ‹...› Можно не писать

о войне, но

надо писать

войною! ‹...› война не только изменит географические границы государств, но и новые мощные черты положит на лицо человеческой психологии.

29

В ноябре 1914 года Маяковского не взяли добровольцем вследствие “политической неблагонадёжности”.30 20 ноября 1914 года в газете «Новь», где он вёл постоянную рубрику, была обнародована подборка стихотворений о войне «Траурное ура!». Одновременно с «Мама и убитый немцами вечер» напечатаны стихи Константина Большакова, Бориса Пастернака, Давида Бурлюка и других. В той же газете их вдребезги разнесли два критика, Алексей Порошин и Николай Раевский. В статье «Без белых флагов» Маяковский парировал их нападки:

20 ноября 1914 года в газете «Новь», где он вёл постоянную рубрику, была обнародована подборка стихотворений о войне «Траурное ура!». Одновременно с «Мама и убитый немцами вечер» напечатаны стихи Константина Большакова, Бориса Пастернака, Давида Бурлюка и других. В той же газете их вдребезги разнесли два критика, Алексей Порошин и Николай Раевский. В статье «Без белых флагов» Маяковский парировал их нападки:

Для поэта же и слёзы и даже бессилие могут петь и молодость, и всё, что необходимо сегодняшнему дню. Для поэта важно не что, а как. ‹...› Одно из главных положений футуризма — ‘слово – самоцель’. ‹...› Нам слово нужно для жизни. ‹...› Борьба наша за новые слова для России вызвана жизнью. Развилась в России нервная жизнь городов, требует слов быстрых, экономных, отрывистых, а в арсенале русской литературы одна какая-то барская тургеневская деревня. ‹...› Если старые слова кажутся нам неубедительными, мы создаём свои. ‹...› Это-то творчество языка для завтрашних людей — наше новое, нас оправдывающее.

31

В статье «Война и язык» (1914) Маяковский развивает эти идеи, утверждая, что „слова надо менять, ломать, изобретать ежедневно новые определения, новые сравнения”. И добавляет: „Пересмотр арсенала старых слов и словотворчество — вот военные задачи поэтов”. В качестве примера он приводит новое название российской столицы, Петроград: „Со слова Петроград перевёрнута новая страница русской поэзии и литературы”.32

Эти высказывания напоминают заявления Маринетти о войне как „расширении искусства иными средствами”33 или, как он писал в манифесте «In quest’anno futurista», как о „грандиозной футуристической выставке агрессивных, динамичных полотен”.34

или, как он писал в манифесте «In quest’anno futurista», как о „грандиозной футуристической выставке агрессивных, динамичных полотен”.34

Агрессивный, динамичный футуризм сегодня целиком воплотился в великой мировой войне, которую он один предвидел и прославил ещё до того, как она разразилась.

Нынешняя война — лучшая футуристическая поэма из всех созданных прежде. Футуризм, если быть точным, ознаменовал начало войны в искусстве посредством изобретения футуристической serata (самого эффективного вида пропаганды мужества). Футуризм олицетворял милитаризацию художников-новаторов. ‹...› Бомбардировки, бронепоезда, траншеи, артиллерийские дуэли, атаки, электрические сети не имеют ничего общего с классическими стилями поэзии вчерашнего дня, традиционными, археологическими, георгианскими, ностальгическими или эротическими ‹...› Эти пацифистские

35

виды поэзии мертвы и похоронены. — Сегодня мы наблюдаем торжество слов-на-свободе, лирического восприятия всех сил, без установленных форм, синтаксиса, пунктуации и мелких, орнаментальных, деликатных деталей. Это лиризм, который захватывает читателя своими сводными таблицами лирических ценностей, воздушными зарисовками ландшафта, битвами между типографскими персонажами и звукоподражательной перестрелкой. ‹...› Мы, футуристы, кузнецы Свободного Слова, художники, музыканты, звукорежиссёры и архитекторы, всегда считали войну единственным вдохновением для искусства, единственной очищающей моралью, единственной закваской для теста человечества. ‹...› Война — это надёжный руль, и он выведет нас в новую эру авиации, которую мы сейчас создаем.

36

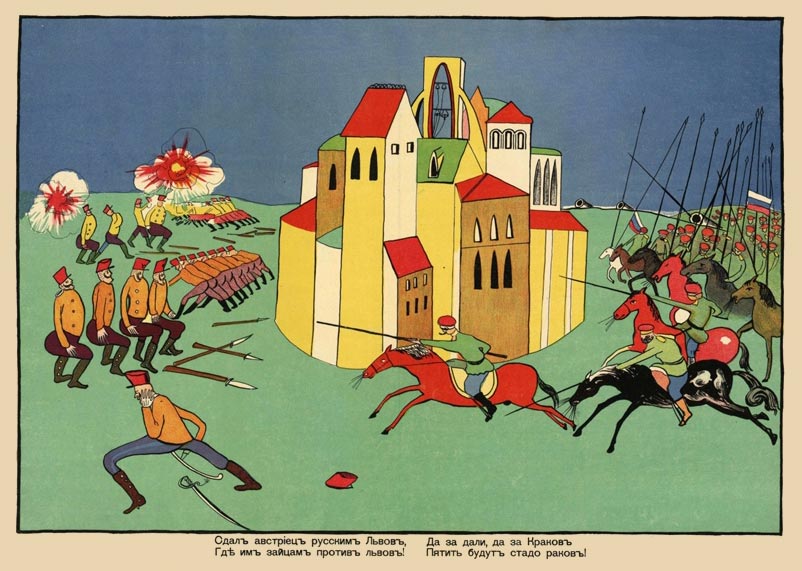

Великая война в лубочных картинках

Обращение к народному изобразительному искусству было созвучно устремлениям художников русского авангарда, таких как Михаил Ларионов и Казимир Малевич. Молодой Маяковский был хорошо знаком с коллекцией графики для простонародья, так называемым лубком,

37

Дмитрия Ровинского. В феврале 1913 года состоялась первая выставка лубка из разных стран, включая Россию, Францию и Японию. Были представлены и образцы современного лубка Натальи Гончаровой. Эта выставка ознаменовала пересмотр эстетической ценности лубка, вплоть до использования его в современной авангардной живописи.

Начало Первой мировой войны вызвало настоящее “наводнение” лубка в промышленных пригородах и сельской местности.38 Прочная связь лубка с войной наблюдалась ещё во времена войны с Наполеоном 1812 года.39

Прочная связь лубка с войной наблюдалась ещё во времена войны с Наполеоном 1812 года.39 Этот вид художественного выражения массовой культуры военного времени ценился за скорость отклика на боевые действия:

Этот вид художественного выражения массовой культуры военного времени ценился за скорость отклика на боевые действия:

Как только на фронте прозвучали первые выстрелы войны, они тут же громогласно отзывались в “лубке”, и тысячи, сотни тысяч листовок с яркими картинками летели из типографии в самое сердце России, опережая газеты и официальные военные сводки.

40

Ещё одной отличительной чертой лубка было его благодушно-насмешливое отношение к событиям военного времени, а также упор на моральный дух армии и преувеличение силы и храбрости русских, затмевавших отвагу врагов. Литературные критики считали это вредящим поиску “истины”, которую должна установить высоколобая литература и поэзия.

41

С сентября по ноябрь 1914 года Маяковский сотрудничал с Малевичем в создании серии лубков, плакатов и открыток для издательства «Сегодняшний лубок».

Несмотря на кажущуюся примитивность стиха, Маяковский применял приёмы, типичные для поэзии футуристов: семантическое и лексическое смещение, игру слов, каламбур, перебои литературных регистров простонародными, сложные и экзотические рифмы.

42

Лубки Малевича и Маяковского были показаны в ноябре/декабре 1914 года на выставке в Петрограде и в январе 1915 года в Москве. Первоначально Маяковский ограничивался сочинением текстов, но в дальнейшем и сам рисовал картинки.

Таков «Немец рыжий и шершавый», где казак пронзает пикой оболочку Цеппелина, а потом жена шьёт ему из трофейной материи штаны.

43

Можно рассматривать это как преддверие сотрудничества Маяковского с Российским телеграфным агентством (РОСТА), где он снабжал официальную пропаганду трафаретными агитплакатами.

44

Война и мир

8 октября 1915 года Маяковский был призван в армию и прошёл „обряд посвящения в солдаты”.

45

Однако передовой он избежал и „притворялся чертёжником”

46

в автомобильной школе в Петрограде вплоть до ноября 1917 года.

47

Эту же дату он использовал в посвящении Лиле Брик поэмы «Война и мир» (1916).

48

Таким образом, поэт достиг того, что полагал „единственной целью войны”: написал „одно хорошее стихотворение” — задача, которую он поставил себе в «Штатской шрапнели».

49

И действительно, эту поэму иначе как плодом мучительных переживаний не назовёшь. В её четвёртой части читаем:

Боль берёшь,

растишь и растишь её:

всеми пиками истыканная грудь,

всеми газами свороченное лицо,

всеми артиллериями громимая цитадель головы

— каждое моё четверостишие.

50

‹...›

Эта!

В руках!

Смотрите!

Это не лира вам!

Раскаяньем вспоротый,

сердце вырвал —

рву аорты!

51

Первая часть поэмы — фейерверк гротескных и гиперболических видений упадочного и развращённого довоенного мира, подобия Вавилона и Содома. Война, величайшее очистительное средство мира, сметает эту мерзость:

если не собрать людей пучками рот,

не взять и не взрезать людям вены —

зараженная земля

сама умрёт —

сдохнут Парижи,

Берлины,

Вены!

52

Во второй части поэт выстраивает бойцов в ряд, как оловянных солдатиков, и перечисляет ценности цивилизации, которые каждая страна попирает ради битвы:

Германия!

Мысли,

музеи,

книги,

каньте в разверстые жерла.

53

Затем война вводится под барабанную дробь, наподобие коронного номера в цирковом представлении.

В третьей части поэт использует метафору “театр войны” и представляет боестолкновения буквально происходящими в здании „‹...› величайшего театра, / ‹...› сегодня / мир / весь — Колизей”,54 где „воины / вышли / парадными парами”.55

где „воины / вышли / парадными парами”.55 В начале „кровавых игр” время как будто на мгновение останавливается в напряжении, напоминающем кульминацию полового акта.56

В начале „кровавых игр” время как будто на мгновение останавливается в напряжении, напоминающем кульминацию полового акта.56 Сцены апокалиптического разрушения перемежает барабанная дробь, а мёртвых поминают церковными гимнами, музыкальная партитура которых монотонно повторяется на протяжении всей этой части поэмы.57

Сцены апокалиптического разрушения перемежает барабанная дробь, а мёртвых поминают церковными гимнами, музыкальная партитура которых монотонно повторяется на протяжении всей этой части поэмы.57

В четвёртой части центральное место занимает поэт. В пародийном imitatio Christi Маяковский не только берёт на себя все грехи человечества, но и ответственность за каждое военное преступление, отказываясь от поприща поэта. Он даже приписывает себе наихудшее из всех преступлений — каннибализм. Этот образ „является идеальным символом бессмысленности войны, этой “дурной бесконечности”, в которой человек непрестанно пожирает самое себя”.58

Это я,

сам,

с живого сдирая шкуру,

жру мира мясо.

‹...›

Радуйтесь!

Сам казнится

единственный людоед!

59

Пятая часть по сути представляет собой видение воскресения из мёртвых и будущей жизни в гармонии и мире, где „‹...› цари-задиры / гуляют под присмотром нянь. / ‹...› с Каином / играющего в шашки Христа”.60 Поэма заканчивается апофеозом, где читателя настойчиво убеждают поверить в пришествие Нового человека в манере, которая напоминает „финал многих русских опер”.61

Поэма заканчивается апофеозом, где читателя настойчиво убеждают поверить в пришествие Нового человека в манере, которая напоминает „финал многих русских опер”.61

В этой поэме Маяковский, думается, примирил свой первоначальный энтузиазм по поводу эстетической стороны человекоубийства с осознанием его ужаса в утопическом и эсхатологическом видении будущего лучшего мира. Он последовательно использует декларативный стиль футуристских манифестов и умудряется воспроизвести заявленную Маринетти вершиной искусства футуризма какофонию звуков и сталкивающихся образов. Даже сам великий итальянский футурист включён в картину будущего блаженства: „И в каждом юноше порох Маринетти”.62

Велимир Хлебников и Великая война

Велимир Хлебников был вне себя от приезда Маринетти в Россию в качестве главы итальянского футуризма: на одной из лекций заезжей знаменитости в Санкт-Петербурге он распространял листовку порочащего содержания и едва не порвал со своими друзьями, когда те отдали дань уважения итальянскому гостю. Хотя различий между двумя поэтами и двумя футуризмами великое множество, общей чертой следует признать рано проявленный национализм. У Хлебникова это ещё и крайне агрессивное отношение к “германской расе”, вплоть до призывов к “священной войне” против неё. В стихотворении с многозначительным названием «Боевая» (1908), написанном после австро-венгерской аннексии Боснии и Герцеговины, он обыгрывает происхождение слова ‘славянин’ от ‘слава’.

63 Волне неми с запада яростно бьющей64

Волне неми с запада яростно бьющей64

противопоставлено победоносное шествие славянства:

65

Победная славь да идет.

Да шествует!

Пусть в веках и реках раздаётся тот пев:

„Славь идет! Славь идет! Славь восстала...”66

Как показано выше, Маяковский цитировал воззвание Хлебникова той поры, чтобы показать изначальную боевитость русского футуризма.67 Действительно, Хлебников вдохновенно грезил быть пророком ещё в 1904 году, намечая в автобиографическом отрывке цели на будущее:

Действительно, Хлебников вдохновенно грезил быть пророком ещё в 1904 году, намечая в автобиографическом отрывке цели на будущее:

‹...›

Он нашёл истинную классификацию наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел. Он нашёл славяний ‹...›

68

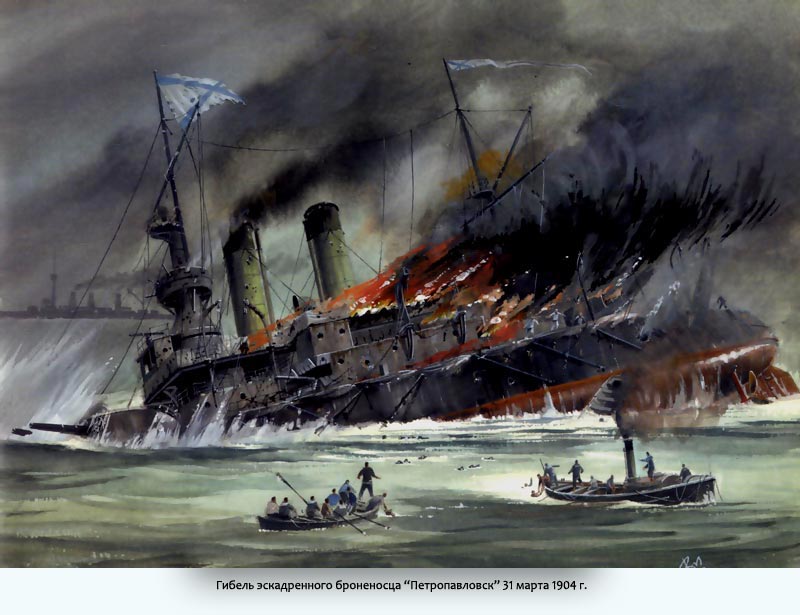

Хлебников смолоду соединил воинственную риторику “славянского начала” с поисками законов времени, дабы научиться предсказать войны. Он поклялся открыть их после гибели русского флота при Цусиме во время русско-японской войны (1905).

В «Свояси» читаем: Законы времени, обещание найти которые было написано мною на берёзе ‹...› при известии о Цусиме, собирались 10 лет.69 Он твёрдо верил, что

Закон кратных отношений во времени струны человечества мыслим для войн.

70

Уверенность эта сквозит в псевдосократовском диалоге «Учитель и ученик» (1912), где Ученик завершает объяснение сути своего открытия возгласом надежды:

Судьба! Не ослабла ли твоя власть над человеческим родом, оттого что я похитил тайный свод законов, которым ты руководишься, и какой ждет меня утёс?71

Однако в течение первых полутора лет мировой войны она упоминается Хлебниковым редко.72 Но безразличие это мнимое: поэт-футуролог глубоко переживал войну и неустанно стремился найти средство противодействия роковой её неизбежности. Он бесконечно комбинировал даты сражений, походов, побед и поражений, чтобы выяснить их закономерность, и очень беспокоился о точности своих расчётов: например, в письме Михаилу Матюшину (декабрь 1914) сомневался в предсказании крупного морского сражения 15 и 20 декабря73

Но безразличие это мнимое: поэт-футуролог глубоко переживал войну и неустанно стремился найти средство противодействия роковой её неизбежности. Он бесконечно комбинировал даты сражений, походов, побед и поражений, чтобы выяснить их закономерность, и очень беспокоился о точности своих расчётов: например, в письме Михаилу Матюшину (декабрь 1914) сомневался в предсказании крупного морского сражения 15 и 20 декабря73 (и сомневался не зря: 15 декабря никакого сражения не случилось). В следующем письме (от 17 декабря) Хлебников с облегчением признаёт свою ошибку: Я лично радуюсь этому поражению, что оно сняло с меня какой-то груз. Я свободен после того, как понял ошибочный путь.74

(и сомневался не зря: 15 декабря никакого сражения не случилось). В следующем письме (от 17 декабря) Хлебников с облегчением признаёт свою ошибку: Я лично радуюсь этому поражению, что оно сняло с меня какой-то груз. Я свободен после того, как понял ошибочный путь.74

Поэт продолжил свои изыскания законов времени и опубликовал несколько работ, где изложил свои воззрения. Эссе «Битвы 1915–1917 гг.: Новое учение о войне» (1915) отредактирована Матюшиным и напечатана в декабре 1914 года.75 Любопытно, что в самом названии предсказана продолжительность войны для царской России. С первых строк этого довольно сложного произведения заявлено:

Любопытно, что в самом названии предсказана продолжительность войны для царской России. С первых строк этого довольно сложного произведения заявлено:

В этой части клинописи о судьбе ставится целью показать, что битвы на море происходят через 317 лет или его кратные ‹...›

а также показать смены господства на море разных народов через времена кратные 317.

76

В своём кратком предисловии к «Битвам 1915–1917 гг.» другой поэт-футурист, Алексей Кручёных, заметил:

‹...› лишь мы (то будетляне, то азиаты) рискуем взять в свои руки рукоять чисел истории и вертеть ими, как машинкой для выделки кофе! ‹...› храбрый Хлебников сделал вызов самой войне — к барьеру!

77

Как ни странно, в центре этих умопостроений и расчётов находилась не Первая мировая, а русско-японская война 1904–1905 годов, которую поэт-числяр полагал уменьшенным и обратным повторением завоевания Сибири.78 Хлебников уже выразил это свойство событий противоположного характера чередоваться в «Законе качелей» (1912):

Хлебников уже выразил это свойство событий противоположного характера чередоваться в «Законе качелей» (1912):

Закон качелей велит

Иметь обувь то широкую, то узкую,

Времени то ночью, то днём,

А владыками земли быть то носорогу, то человеку.79

В отрывке, датированном 1920 годом, он обобщил свои воззрения в утопию:

‹...›

точные законы времени смогут решить задачу равенства во власти справедливого распределения земельных участков во времени, задачу развёрстки учений о власти и размежевания поколений. Так возводится правда во времени. Чистые законы времени учат, что всё относительно. Они делают нравы менее кровожадными, странно облагораживают их.

80

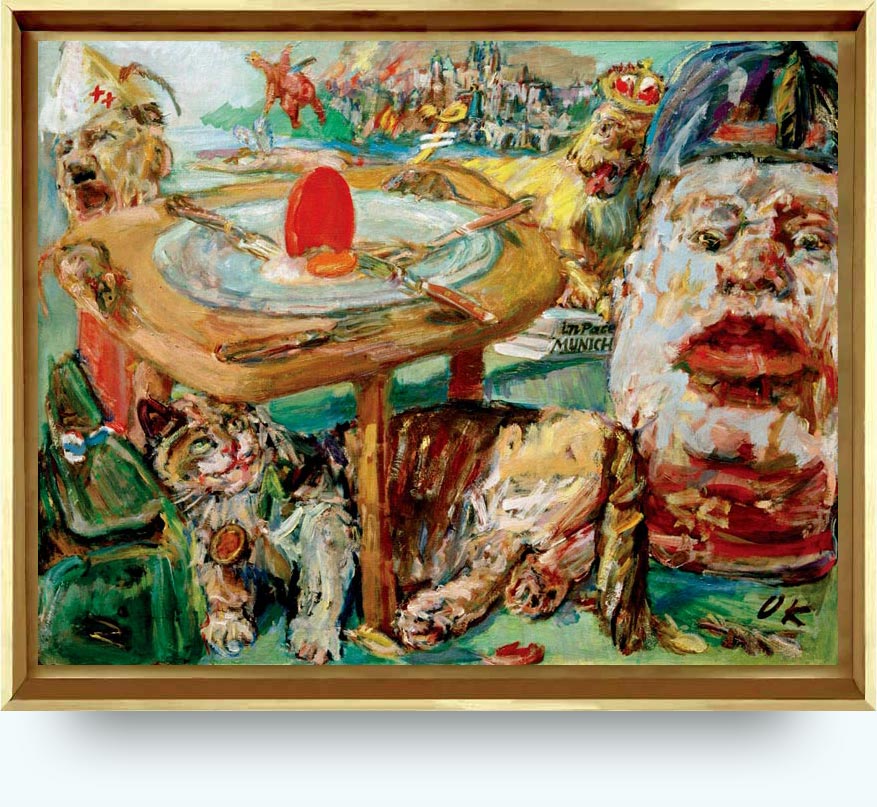

К концу 1915 года отношение Хлебникова к войне стало определённо враждебным. В сборник «Взял: Барабан футуристов»81 он дал стихотворение, в котором описал, как война истребляет молодых, превращая их в пушечное мясо. Люди ценятся меньше земли, воды или угля. Молодое поколение, принесённое в жертву интересам капитала, изображено в прозрачном намёке на Страсти Христовы черноглазым королём беседы за ужином.82

он дал стихотворение, в котором описал, как война истребляет молодых, превращая их в пушечное мясо. Люди ценятся меньше земли, воды или угля. Молодое поколение, принесённое в жертву интересам капитала, изображено в прозрачном намёке на Страсти Христовы черноглазым королём беседы за ужином.82

Где волк воскликнул кровью:

„Эй! Я юноши тело ем”, —

Там скажет мать: „Дала сынов я”. —

Мы, старцы, рассудим, что делаем.

Правда, что юноши стали дешевле?

Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?83

В том же сборнике Хлебников выдвинул ряд довольно парадоксальных утопических и пацифистских «Предложений»:

Учредить для вечной непрекращающейся войны между желающими всех стран особый пустынный остров, например Исландию (прекрасная смерть). В обыкновенных войнах пользоваться сонным оружием (сонными пулями).

84

В эссе «Время мера мира» (1916) он суммировал “общие черты мира”, в котором число чисел равно 365.

Число 365 есть основное число земного шара, его “число чисел” ‹...› Общему закону сравнимости по 365+48 подчиняются не только струны всего человечества (войны), но и струны каждой данной души.

85

Во многих произведениях Хлебников перемежал длинные списки исторических событий поэтическими образами и сюжетами, как, например, в Плоскости IV «Зангези» (1922); они обобщены в «Досках судьбы» (1922–1923, «Лист I» поэт успел увидеть напечатанным незадолго до своей смерти).86

Нелишне сравнить хлебниковское понятие времени и пространства с учением Маринетти, изложенным в его «Nascita di un’estetica futurista» (Рождение эстетики футуризма, 1915), где он призывал к „новой эстетике скорости” и заявлял:

Мы фактически уничтожили понятие пространства и значительно урезали понятие времени.

87

Скорость приобретает воинственный оттенок: „Патриотизм — это целенаправленная скорость нации; война — необходимое испытание армии, главной движущей силы нации”.88 Ускорение времени и “сжатие” пространства рассматривается как благо для человечества: „Таким образом, мы готовим почву для повсеместного распространения человека”. Более того, предсказывается „упразднение лет, дней и часов”.89

Ускорение времени и “сжатие” пространства рассматривается как благо для человечества: „Таким образом, мы готовим почву для повсеместного распространения человека”. Более того, предсказывается „упразднение лет, дней и часов”.89

Возможно, в итоге Хлебников пришёл бы к подобным выводам, хотя направление его поисков был совершенно иным. Полагая войну „единственным средством гигиены мира”, Маринетти отнюдь не стремился избегать кровавых побоищ — наоборот, всячески их приветствовал, в то время как, хлебниковские расчёты ритма исторических событий направлены на победу над судьбой, то есть смертью, вызванной войной:

Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего.

90

Так прошлое вминается в будущее, образуя мирное “настоящее”.

Повседневная жизнь Хлебникова показывает, как на него повлияла Первая мировая война. Хотя при её объявлении прямая опасность оказаться на фронте ему не угрожала, он чувствовал, что всё изменилось навсегда. Многие из его знакомых были призваны. В письме Н.В. Николаевой от 11 октября 1914 года в перечне друзей футуристской группы, отправленных на передовую, чувствуется грусть и угнетённость.91 К концу 1915 года война приняла катастрофический для Российской империи оборот. В апреле 1916 года, когда Хлебникову уже перевалило за 30, его призвали в армию. Для него, привыкшего свободно путешествовать из одного конца страны в другой, казарма и воинская дисциплина были совершенно невыносимы. В письме к матери, рассказывая о коротком отпуске из армии, он сравнивает себя с Христом, снятым с креста военной службы.92

К концу 1915 года война приняла катастрофический для Российской империи оборот. В апреле 1916 года, когда Хлебникову уже перевалило за 30, его призвали в армию. Для него, привыкшего свободно путешествовать из одного конца страны в другой, казарма и воинская дисциплина были совершенно невыносимы. В письме к матери, рассказывая о коротком отпуске из армии, он сравнивает себя с Христом, снятым с креста военной службы.92 По иронии судьбы, от бремени военной службы его спасла отправка в чесоточную команду, откуда он воззвал к своему другу Николаю Кульбину, военному врачу, моля о помощи:

По иронии судьбы, от бремени военной службы его спасла отправка в чесоточную команду, откуда он воззвал к своему другу Николаю Кульбину, военному врачу, моля о помощи:

Я пишу вам из лазарета “чесоточной команды”. Здесь я временно освобождён от в той мере несвойственных мне занятий строем, что они кажутся казнью и утончённой пыткой, но положение моё остаётся тяжёлым и неопределённым.

93

Страдая сам, он сочувствовует товарищам по несчастью:

находясь среди 100 человек команды, больных кожными болезнями, которых никто не исследовал точно, можно заразиться всем, до проказы включительно. ‹...›

а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, ‹...›

где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения.

94

В отличие от Маяковского, который приписывал войне огромные эстетические возможности и ценил её какофонию, Хлебников видел в ней убийство ритма, необходимого подлинному поэту как воздух:

‹...›

Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишённое разума животное, с которым говорят языком конюхов ‹...›

где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я [другой]

не толпа и не стадо ‹...›

У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства ‹...›.

Таким образом, побеждённый войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. ‹...›

Благодаря ругани, однообразной и тяжёлой, во мне умирает чувство языка. Где место Вечной Женственности под снарядами тяжёлой 45 см. ругани? Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены.

95

Глубокая пропасть между военной службой и поэтическим даром ставит поэта перед неразрешимым противоречием:

А что я буду делать с присягой, я, уже давший присягу Поэзии? Если Поэзия подскажет мне сдалеть из присяги [каламбур]

остроту.

96

В открытке своему другу Дмитрию Петровскому Хлебников подводит итог своему состоянию:

Король в темнице,

Король томится.

В пешй полк девяносто третий

Я погиб, как гибнут дети.97

Поэт чувствовал себя

в мягком плену у дикарей прошлых столетий98

и вопрошал:

произойдёт или не произойдёт убийство поэта, больше — короля поэтов,

99 Аракчеевщиной?100

Аракчеевщиной?100

В открытке Дмитрию Петровскому Хлебников обыгрывает парономастический ряд

темница /

томится, который позже использовал в поэме «Война в мышеловке» (1915–1922), где в слове ‘король’ убрал

о и добавил суффикс

-ик, превратив таким образом

Короля в

пугливого кролика.

101

Нет, в плену я у старцев злобных,

Хотя я лишь кролик пугливый и дикий,

А не король государства времен,

Как называют меня люди:

Шаг небольшой, только ик

И упавшее о, кольцо золотое,

Что катится по полу.102

Затем он с горечью предугадывает свою участь:

‹...›

Я тоже возьму ружьё (оно большое и глупое,

Тяжелее почерка) ‹...›

103

Несмотря на унизительные условия казарменной жизни, Хлебников не оставлял своих изысканий законов времени. Это позволило ему предсказать будущие события в письме к родным (декабрь 1916):

Дети! ведите себя смирно и спокойно до конца войны. Это только 1½ года, пока внешняя война не перейдёт в мёртвую зыбь внутренней войны. 104

Другим способом противодействия удручающей реальности был утопический Союз 317, который Хлебников задумал в феврале 1916 года. Число 317 вытекает из формулы 365 – 48, которая уже наличествовала в «Учителе и Ученике» и в более поздних публикациях о законах времени, например, Общество Председателей Земного Шара, целью которого было упразднение обветшавшего государства пространства, добиваемого войной, и создание государства времени, управляемого законами времени. Хлебников „надеется привлечь в Общество лучших людей всей планеты, чтобы иметь возможность влиять на правительства всех государств мира”.105 В открытке Петровскому Хлебников назвал себя Королем Времени; однако в других местах читаем: Я дервиш, иог, Марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка.106

В открытке Петровскому Хлебников назвал себя Королем Времени; однако в других местах читаем: Я дервиш, иог, Марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка.106 Самопровозглашение марсианином здесь не случайно: в июне 1916 года в Харькове тиражом в 300 экземпляров был издан коллективный манифест «Труба марсиан». Под ним стоят подписи Хлебникова, Николая Асеева, Григория Петникова, Марии Синяковой (Мария Михайловна Синякова-Уречина) и даже покойного поэта Божидара (псевдоним Богдана Гордеева).107

Самопровозглашение марсианином здесь не случайно: в июне 1916 года в Харькове тиражом в 300 экземпляров был издан коллективный манифест «Труба марсиан». Под ним стоят подписи Хлебникова, Николая Асеева, Григория Петникова, Марии Синяковой (Мария Михайловна Синякова-Уречина) и даже покойного поэта Божидара (псевдоним Богдана Гордеева).107 Манифест датирован 110 днями Кальпы; эта мифическая дата соответствует 8 апреля 1916 года, то есть дню, когда Хлебников был призван в армию.108

Манифест датирован 110 днями Кальпы; эта мифическая дата соответствует 8 апреля 1916 года, то есть дню, когда Хлебников был призван в армию.108

«Трубу марсиан» действительно можно считать прямым ответом на это роковое событие, поскольку в манифесте провозглашалось: „Чем ответить на опасность родиться мужчиной, как не похищением времени?”109 Государству пространства, приносящему молодое поколение в жертву на алтарь кровавой междоусобицы, следует противопоставить „развод возрастов, право отдельного бытия и делания. Право на всё особо до Млечного Пути”.110

Государству пространства, приносящему молодое поколение в жертву на алтарь кровавой междоусобицы, следует противопоставить „развод возрастов, право отдельного бытия и делания. Право на всё особо до Млечного Пути”.110 Поэт и его товарищи решают вести себя на Земле как инопланетяне, построив первое государство звезды для молодого поколения: „Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени”.111

Поэт и его товарищи решают вести себя на Земле как инопланетяне, построив первое государство звезды для молодого поколения: „Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени”.111 В контексте «Трубы марсиан» футуризм, или лучше сказать будетлянство, приобретает новое значение. “Будущее” — это время молодого поколения:

В контексте «Трубы марсиан» футуризм, или лучше сказать будетлянство, приобретает новое значение. “Будущее” — это время молодого поколения:

Как освободить быстрый паровоз младших возрастов от прицепившегося непрошеным и дерзким образом товарного поезда старших возрастов?

Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на её пути гору. ‹...› груз — могильные плиты для юности.

112

В отличие от романа Герберта Уэллса «Война миров» (1897), где марсиане стремятся уничтожить человечество, в «Трубе марсиан» ценности перевернуты типичным для Хлебникова образом: планета, посвященная Марсу, богу войны, превращается в Эдем. Мы даруем Земному Шару зрение будущего. Будем рвать цветы на Марсе, — пишет Хлебников в более поздней заметке «Задачи Председателей Земного Шара».113 Более того, Герберт Уэллс и Маринетти

Более того, Герберт Уэллс и Маринетти

приглашаются с правом совещательного голоса, на правах гостей, в Думу Марсиан114

В «Трубе марсиан» Хлебников разделяет подход Маринетти к молодёжной культуре с его упором на главенство вступающих в жизнь поколений, отнюдь не приписывая войне обновляющего значения, не говоря о какой-либо её благотворности. Он полагает военщину крайне опасным пережитком, попирающим творческую личность. Даже Млечный Путь эти двое понимают противоположным образом. У Хлебникова это свобода в её космическом измерении, у Маринетти — воплощение футуристической воинственности:

В нашу футуристическую эпоху, когда более двадцати миллионов человек выстраивают свои боевые порядки в фантастический Млечный путь из взрывающихся шрапнельных звёзд, окутывающих Землю; когда броневики и бризантные снаряды стократно увеличивают мощь наций, заставляя их отдавать всё, что у них есть, они наилучшим образом показали свою отвагу, чутьё и телесную стойкость; итальянский футуристический танец должен прославлять героического человека, который сливается с быстро движущимися машинами и войной и владеет самыми мощными взрывчатыми веществами.

115

Так и не приобретя боевого опыта в Первой мировой войне, после Февральской революции поэт вернул свою пророческую фата-моргану Марса на Землю, вновь развивая идею «Общества 317». В «Воззвании Председателей Земного шара» (1917) он преисполнен оптимизма:

Только мы, свернув ваши три года войны

В один завиток грозной трубы,

Поём и кричим, поём и кричим,

Пьяные прелестью той истины,

Что Правительство Земного Шара

Уже существует.

Оно — Мы.116

Противопоставляя правительство Предземшаров Временному правительству после его решения не выходить из войны (апрель 1917), Хлебников своё понимание борьбы с судьбой и войной излагает следующим образом:

1. Мы — смуглые охотники, привесившие к поясу мышеловку, в которой испуганно дрожит чёрными глазами Судьба. Определение Судьбы как мыши.

2. Наш ответ на войны — мышеловкой.117

Именно из этого заявления проистекает название поэмы «Война в мышеловке», которую Хлебников составил из стихотворений 1915–1922 гг.118 В одной из её глав Хлебников представляет, как он вырвется из плена бесконечной войны, поймав и победив саму Судьбу:

В одной из её глав Хлебников представляет, как он вырвется из плена бесконечной войны, поймав и победив саму Судьбу:

Вчера я молвил: „Гулля, гулля!”119 И войны прилетели и клевали

И войны прилетели и клевали

Из рук моих зерно.

И надо мной склонился дёдер,

Обвитый перьями гробов

И с мышеловкою у бёдер,

И мышью судеб меж зубов.‹...›

Я молвил: „Горе! Мышелов!

Зачем судьбу устами держишь?”

Но он ответил: „Судьболов

Я и волей чисел — ломодержец”120

Поэма Хлебникова «Война в мышеловке» отличается от «Войны и мира» Маяковского своей фрагментарностью и отсутствием ясно выраженного лирического героя. Однако и там налицо подход к войне как человекоубийству и утопическое видение будущего благостного мира, противопоставленного ужасам современности. Эту тему Хлебников разовьёт в сверхповести «Зангези» (1922).

Заключение

Различия между итальянским и русским футуризмом выявлены Велимиром Хлебниковым ещё на заре этого движения, и с тех пор многократно подтверждены исследователями. Дабы подчеркнуть „особенную стать” своих единомышленников, Хлебников создал на основе славянской лексики слово

будетлянин в противовес “латинскому” ‘футурист’. Любопытно узнать, насколько эта распря XX века обязана древнерусскому неприятию латинян, пронизывающему антизападные трактаты и проповеди. В своих мемуарах Бенедикт Лившиц заметил, что итальянский футуризм имел „законченную политическую программу” и „оказывался не религией будущего, а романтической идеализацией современности, вернее, даже злободневности”.

121

С другой стороны, „‹...› мы совпадали с итальянцами в постулировании одних и тех же формально-технических задач и, в известной мере, в нашей творческой практике”.

122

Взвешенным оценкам Лившица чужды крайности, преобладающие у большинства исследователей итальянского и русского футуризма. Его предположения о взаимосвязи политики и эстетики у итальянцев, возможно, привели Жана-Филиппа Жаккара к выводу, что в поэтике Маринетти „политический” характер войны преобладал над её эстетизацией,

в то время как русские футуристы использовали образы и понятия военного времени исключительно метафорически.

123

Однако Жаккар явно недооценивает военный угар, очевидный в статьях Маяковского осени 1914 года; по его мнению, „это не было итогом длительного вызревания милитаризма, как в случае с Маринетти”.

124

В основополагающей «Истории русского футуризма» Владимир Марков вменяет Маяковскому близость к итальянскому футуризму с первых шагов на литературном поприще, полагая „красочный урбанизм ‹...› динамизм ‹...› и эротизм” поэта наглядным тому подтверждением.125 Я, со своей стороны, настаиваю на том, что русские футуристы в долгу перед эстетикой войны Маринетти; его влияние очевидно не только в воинственных статьях и стихах Маяковского, но и в более поздней антивоенной поэме «Война и мир». В частности, упор Маяковского на хлебниковское „вдохновенное пророчество” грядущей войны с Германией соответствует заявлению Маринетти о его предвосхищении Великой войны в «Il futurismo e la conflagrazione» (Футуризм и Великая война, 1917):126

Я, со своей стороны, настаиваю на том, что русские футуристы в долгу перед эстетикой войны Маринетти; его влияние очевидно не только в воинственных статьях и стихах Маяковского, но и в более поздней антивоенной поэме «Война и мир». В частности, упор Маяковского на хлебниковское „вдохновенное пророчество” грядущей войны с Германией соответствует заявлению Маринетти о его предвосхищении Великой войны в «Il futurismo e la conflagrazione» (Футуризм и Великая война, 1917):126

Мы, футуристы, одни по-настоящему в своей стихии на Великой войне. Мы предвидели её, мы понимаем её, мы знаем её сокровенные тайны. Великая война была предусмотрена ещё в «Основании и Манифесте футуризма».

В своих статьях Маяковский, ставя себе в заслугу разработку новых представлений о войне, призывал собратьев по перу „пересмотреть арсенал старых слов” и создать новые, ибо „воплощение наших идей называется ‘война’”.127 В этих призывах нельзя не заметить идеологической и стилистической переклички с высказываниям Маринетти: „Нынешняя война — лучшее футуристическое стихотворение из всех написанных”.128

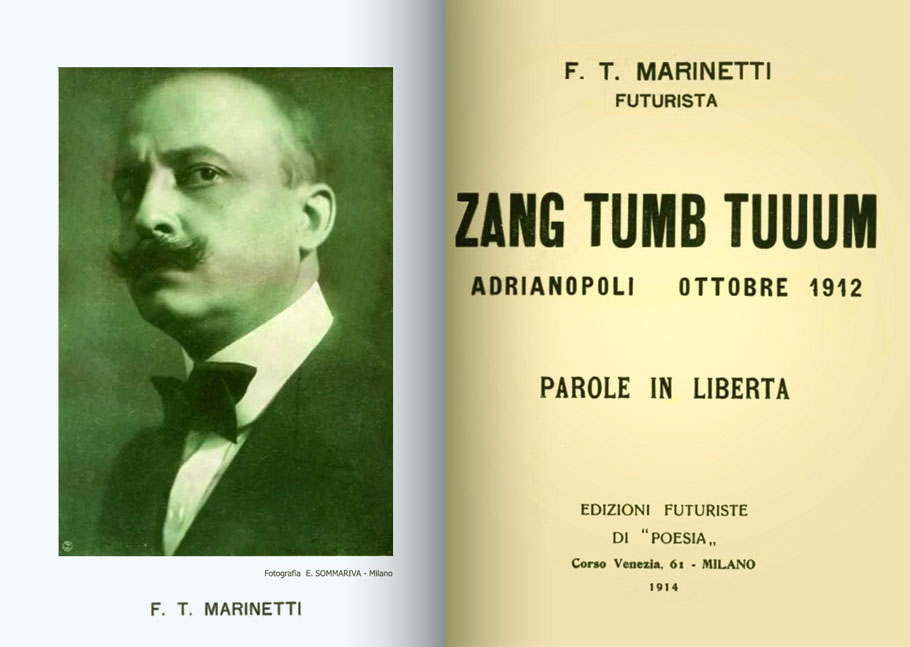

В этих призывах нельзя не заметить идеологической и стилистической переклички с высказываниям Маринетти: „Нынешняя война — лучшее футуристическое стихотворение из всех написанных”.128 Даже в своей “поэме прозрения” «Война и мир» Маяковский остался верен преувеличенным, навязчиво повторяемым звуковым и зрительным эффектам, а также нарочитой бессвязности повествования. Сохранена и декламаторская интонация, свойственная поэтическому военному репортажу Маринетти, см.: «Zang tumb tuuum: Adrianopoli ottobre 1912. Parole in libertà» (1914).129

Даже в своей “поэме прозрения” «Война и мир» Маяковский остался верен преувеличенным, навязчиво повторяемым звуковым и зрительным эффектам, а также нарочитой бессвязности повествования. Сохранена и декламаторская интонация, свойственная поэтическому военному репортажу Маринетти, см.: «Zang tumb tuuum: Adrianopoli ottobre 1912. Parole in libertà» (1914).129 Тот факт, что в финале «Войны и мира», видении грядущего блаженства, Маринетти удостоен высокой похвалы — свидетельство того, насколько пристально и ревниво Маяковский относился к прославленному футуристу.130

Тот факт, что в финале «Войны и мира», видении грядущего блаженства, Маринетти удостоен высокой похвалы — свидетельство того, насколько пристально и ревниво Маяковский относился к прославленному футуристу.130

Отношение Хлебникова к Первой мировой войне разительно отличается от радостного возбуждения Маяковского при её объявлении. Однако не следует забывать о воинственном панславизме ранних высказываний будетлянина, где, несмотря на разный исторический и социальный контекст, близость к националистическим идеям Маринетти отрицать невозможно. Считаю обязательным взвешенный подход к “славянофильским” текстам Хлебникова. Избегая предвзятой снисходительности к идеологическому содержанию, следует рассматривать их в контексте культурной и литературной атмосферы тех лет, включая сравнение хлебниковской риторики и аргументации с взглядами Маринетти. Разумеется, сложносоставная «Война в мышеловке» достойна самого пристального изучения, а сопоставление этой “сверхпоэмы” с «Войной и миром» Маяковского просто необходимо.

————————

Примечания 1 Иванов А.И

1 Иванов А.И. Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг.

Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. университета им. Державина. 2005. С. 7.

2

2 Это слова архитектора Романа Ивановича Клейна (1858–1929), цитируемые в:

Petrone, Karen. The Great War in Russian Memory.

Bloomington: Indiana University Press. 2011. P. 1.

3

3 Ibid., p. 4.

4 Орест Цехновицер

4 Орест Цехновицер. Литература и мировая война 1914–1918.

М.: Художественная литература. 1938.

электронная версия фрагмента указанной работы на www.ka2.ru 5 Heller, Michail

5 Heller, Michail. La letteratura della prima guerra mondiale / Vittorio Strada, and George Nivat, eds: Storia della letteratura russa del Novecento. Vol. 1.

Torino: Einaudi, 1989. 723–732.

6 В.В. Маяковский

6 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 22. Автобиографический текст Маяковского нельзя принимать за чистую монету: он был написан в 1922 году и измёнен в 1928 году, когда ленинская интерпретация Первой мировой войны стала официальной доктриной. См.:

Иванов А.И. Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг. Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного университета им. Державина. 2005. С. 50.

7 В.В. Маяковский

7 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 64–65.

8 Бунин И

8 Бунин И. Воспоминания.

Париж: Возрождение. 1950.

9 Hodgson, Katharine

9 Hodgson, Katharine. Myth-making in Russian War Poetry / Jana Howlett, and Rod Mengham, eds: The Violent Muse: Violence and the Artistic Imagination in Europe, 1910–1939.

Manchester: Manchester University Press, 1994. P. 65.

10

10 Строка 11.

11

11 Обратите сугубое внимание на повторение звука

р.

12 В.В. Маяковский

12 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 64–65.

13 Миронов В.Б

13 Миронов В.Б. Первая мировая война: Борьба миров. Москва: OLMA Media Group. 2014. С. 123.

14 В.В. Маяковский

14 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 66–67. Стихотворение было написано в ноябре 1914 года.

15 В.В. Маяковский

15 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 66.

16

16 Этот стих выступает рефреном стихотворения.

17 Jangfeldt, Bengt

17 Jangfeldt, Bengt. Mayakovsky: A Biography.

Chicago: University of Chicago Press. 2014. P. 72.

18 В.В. Маяковский

18 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 23.

19 В.В. Маяковский

19 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 302–304. См.:

Borenstein, Eliot. Fighting Words: Mayakovsky’s War with Himself // The Silver Age Journal 3–4 (2000–2001). P. 89.

20 В.В. Маяковский

20 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 304.

21

21 Штатская шрапнель: Поэты на фугасах //

В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 305.

22

22 Намёк на Валерия Брюсова, который был военным корреспондентом во Львове.

23

23 Статья «Штатская шрапнель: Поэты на фугасах» увидела свет 13 ноября 1914 года.

24 В.В. Маяковский

24 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 305–307. Цвет плюмажа на шляпе поэзии — ещё и намёк на скандальную жёлтую кофту Маяковского.

25

25 Статья была напечатана и в петербургской газете «Вечер» в 1908 году.

26 В.В. Маяковский

26 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 318–319. См.:

Хлебников В.В. Собрание сочинений / Ред. Р. Дуганов. Т. 6.1. С. 197–198.

27 В.В. Маяковский

27 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 319.

28 Marinetti, Filippo Tommaso

28 Marinetti, Filippo Tommaso. Il futurismo e la conflagrazione // L’Italia futurista 2:21 (8 July 1917). P. 1; Futurism and the Great War // Critical Writings / Ed. by Günter Berghaus.

New York: Farrar, Strauss and Giroux. 2006. P. 246.

29 В.В. Маяковский

29 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 308–310. Курсив в подлиннике. Следует отметить, что в русском языке глагол ‘писать’ означает и ‘писать’, и ‘рисовать’. В данном контексте автор использует его в последнем значении, но этот лозунг можно применить и к писательству как таковому.

30 Катанян В.А

30 Катанян В.А. Маяковский: хроника жизни и деятельности.

Москва: Советский писатель. 1985. С. 95.

31 В.В. Маяковский

31 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 322–324.

32 В.В. Маяковский

32 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 327–328.

33

33 Замечание Гюнтера Бергхауса в:

Marinetti, Filippo Tommaso. Critical Writings / Ed. by Günter Berghaus.

New York: Farrar, Strauss and Giroux. 2006. P. 210.

34 Marinetti, Filippo Tommaso

34 Marinetti, Filippo Tommaso. In quest’anno futurista // Marinetti: Teoria e invenzione futurista. A cura di Luciano De Maria.

Milano: Mondadori. 1968. 2nd edn 1983 P. 333;

Marinetti, Filippo Tommaso. In this Futurist Year // Marinetti: Critical Writings. P. 224.

35

35 Я исправляю английский перевод, используя pacifist вместо passive, так как в оригинале используется слово pacifista, см.:

Marinetti, Filippo Tommaso. In quest’anno futurista // Marinetti: Teoria e invenzione futurista. A cura di Luciano De Maria.

Milano: Mondadori. 1968. 2nd edn 1983 P. 333–335.

36 Marinetti, Filippo Tommaso

36 Marinetti, Filippo Tommaso. In this Futurist Year // Marinetti: Critical Writings. P. 224–225; итальянский оригинал:

Marinetti, Filippo Tommaso. In quest’anno futurista // Marinetti: Teoria e invenzione futurista. A cura di Luciano De Maria.

Milano: Mondadori. 1968. 2nd edn 1983 P. 333–335.

37

37 Лубок — гравюра, листовка или плакат для простонародья, сыгравший важную роль в русской массовой культуре. Дмитрий Ровинский (1824–1895) собирал образчики лубка, опубликованные до 1839 года, когда даже такого рода графика подвергалась цензуре. 9-томный сборник «Русские народные картинки», изданный в 1881 году, содержит 1780 нарисованных от руки иллюстраций с подробными примечаниями. Они дают яркую картину повседневной и духовной жизни простых людей с начала XVII до XIX века.

38 Терёхина В.Н

38 Терёхина В.Н. Военный лубок Маяковского и Малевича / Ред. Е.В. Глухова и др. // Русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны: Публикации, исследования и материалы.

Москва: ИМЛИ им. Горького, Росскийская Академия наук. 2014. С. 828.

39 Хеллман, Бен

39 Хеллман, Бен. Первая мировая война в лубочной литературе // Slavica helsingiensia 36 (2009). P. 46.

40 Денисов В

40 Денисов В. Война и лубок.

Петроград: Издание Новой жизни для всех. 1916. С. 1.

41

41 См. обзор такого рода мнений в:

Иванов А.И. Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг.

Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. университета им. Державина. 2005. С. 108.

42 Терёхина В.Н

42 Терёхина В.Н. Военный лубок Маяковского и Малевича / Ред. Е.В. Глухова и др. // Русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны: Публикации, исследования и материалы.

Москва: ИМЛИ им. Горького, Росскийская Академия наук. 2014. С. 829. Тексты Маяковского к лубкам см.:

В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 355–364.

43

43 Эта карикатура находится под номером 14 в сборнике «Современный лубок» (1914), отпечатанном в Москве мастерской Мухарского. Размеры иллюстрации составляют 33,4 × 52,8 см, а плаката — 37 × 55,5 см. Это одна из немногих работ, подписанных Маяковским. См.:

В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 451–452. Текст надписи гласит: „Немец рыжий и шершавый / Разлетался над Варшавой, / Да казак Данило Дикий / Продырявил его пикой. / И ему жена Полина / Шьёт штаны из цепелина.”

44

44 О так называемых “Окнах РОСТА” (Окна сатиры Роста) см.:

Бархатова Е.В. Из истории русского плаката: “Окна” РОСТА и ГлавПолитПросвета, 1919–1922. Каталог выставки.

Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека. 2000; Маяковский: Окна РОСТА и ГлавПолитПросвета, 1919–1921 / Сост. Алексей Морозов.

Москва: Контакт-Культура. 2010.

45

45 Из «Посвящения» поэмы «Война и мир», перепечатано в:

В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 213.

46 В.В. Маяковский

46 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 22. См. также его письмо к матери, написанное после 8 октября 1915 г., в:

В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 13. С. 22–23.

47 В.В. Маяковский

47 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 426.

48

48 В старой орфографии слово писалось с кириллической буквой

i, которая была отменена реформой правописания, и означало “Вселенная, мир”, а при написании с кириллической буквой

и означало “Мир”. До революции часть стихотворения не могла быть опубликована по цензурным соображениям. Впервые полная версия обнародована в ноябре 1917 года.

49 В.В. Маяковский

49 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 304.

50 В.В. Маяковский

50 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 229, строки 595–601.

51 В.В. Маяковский

51 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 230, строки 629–635.

52 В.В. Маяковский

52 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 218, строки 226–233.

53 В.В. Маяковский

53 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 218, строки 248–252.

54 В.В. Маяковский

54 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 220, строки 292, 305–307.

55 В.В. Маяковский

55 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 221, строки 342–344. См.:

Lavine, Ludmila Shleyfer. From Lyric Indulgence to Epic Utopia: Vladimir Mayakovsky’s ‘The Backbone Flute’ and ‘War and the Universe’ // The Slavic and East European Journal 54: 2 (Summer 2010). P. 327;

Borenstein, Eliot. Fighting Words: Mayakovsky’s War with Himself // The Silver Age Journal 3–4 (2000–2001), passim.

56 В.В. Маяковский

56 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 222, строки 361–363.

57 Lavine, Ludmila Shleyfer

57 Lavine, Ludmila Shleyfer. From Lyric Indulgence to Epic Utopia: Vladimir Mayakovsky’s ‘The Backbone Flute’ and ‘War and the Universe’ // The Slavic and East European Journal 54: 2 (Summer 2010). P. 328.

58 Borenstein, Eliot

58 Borenstein, Eliot. Fighting Words: Mayakovsky’s War with Himself // The Silver Age Journal 3–4 (2000–2001). P. 102.

59 В.В. Маяковский

59 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 232–233, строки 705–708, 739–741.

60 В.В. Маяковский

60 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 241, строки 1027–1028, 1035–1036.

61 Markov, Vladimir

61 Markov, Vladimir. Russian Futurism: A History.

Berkeley: University of California Press. 1968. P. 314.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 62 В.В. Маяковский

62 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13 т.

Москва: Художественная литература. Т. 1. С. 240, строка 975.

63

63 Об этимологии слова ‘славянин’ здесь и в цитированном выше «Воззвании к славянам» см.:

Л.Ф. Кацис, М.П. Одесский. “Славянская взаимность”: Модель и топика. Очерки.

Москва: Regnum. 2010. С. 121–166.

64

64 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 2. С. 23.

65

65 Использован квазинеологизм

славь. См.:

Перцова Н.Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова.

Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien. 1995. С. 324.

66

66 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 1. С. 2, 23.

67

67 Тот факт, что некоторые из этих воззваний и стихотворений были переизданы в конце 1913 г. в сборнике «Ряв! Перчатки», а в начале 1914 г. в «Творениях» и «Изборнике» Хлебникова, побудили некоторых исследователей приписать их отклику Хлебникова на Первую мировую войну, хотя на самом деле он писал об австро-венгерской аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 г. См.:

Герасимова И.Ф. Первая мировая война в поэзии русских футуристов 1914–1916 гг. // Вестник Адыгейского гос. университета. Серия Филология и искусствознание 4 (#107) (2012). С. 44–53.

68 В. Хлебников

68 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 7.

69 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 2. С. 10.

70

70 Там же.

71

71 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 5. С. 178.

72 Weststeijn, Willem G

72 Weststeijn, Willem G. Chlebnikov and the First World War / Johannes Holthusen, ed. // Velimir Chlebnikov, 1885–1985.

München: Sagner. 1986. P. 187–211.

73 В. Хлебников

73 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 167–168.

74 В. Хлебников

74 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 170.

75 В. Хлебников

75 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 83–100.

76 В. Хлебников

76 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 4-х томах) / Ред. Владимир Марков.

München: Fink. 1968–1972. Т. 3. С. 413.

77 В. Хлебников

77 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 388.

78 В. Хлебников

78 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 4-х томах) / Ред. Владимир Марков.

München: Fink. 1968–1972. Т. 3. С. 425.

79

79 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 2. С. 94.

80

80 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 4. С. 313.

81

81 Книга вышла в декабре 1915 года и открывалась провокационным стихотворением Маяковского «Вам! Кто в тылу» и далее его манифестом «Капля дёгтя», провозгласившим конец довоенного футуризма. Здесь же отрывок посвящённой Лиле Брик поэмы «Флейта-позвоночник», рецензия Виктора Шкловского на «Облако в штанах» и тексты Хлебникова, Каменского, Пастернака и Асеева.

82 Велимир Хлебников

82 Велимир Хлебников. Творения / Ред. М. Поляков, комм. В. Григорьев и А. Парнис.

Москва: Советский писатель. 1986. С. 457.

83

83 Там же. В дальнейшем этот отрывок вошёл в поэму «Война в мышеловке» (1920–1922).

84

84 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 5. С. 159.

85 В. Хлебников

85 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 102–113.

86

86 См. факсимильное воспроизведение в:

В. Хлебников. Собрание сочинений (в 4-х томах) / Ред. Владимир Марков.

München: Fink. 1968–1972. Т. 3. С. 467–521; более свежее и полное издание см.: Велимiр Хл

ѣбников. Доски Судьбы / Реконструкция текста, составление, комментарий, очерк — В.В. Бабков.

Москва: Рубеж столетий. 2000.

87 Marinetti, Filippo Tommaso

87 Marinetti, Filippo Tommaso. Futurism and the Great War // Critical Writings / Ed. by Günter Berghaus.

New York: Farrar, Strauss and Giroux. 2006. P. 250.

88 Marinetti, Filippo Tommaso

88 Marinetti, Filippo Tommaso. The New Ethical Religion of Speed // Critical Writings / Ed. by Günter Berghaus.

New York: Farrar, Strauss and Giroux. 2006. P. 134.

89

89 Ibid., p. 237.

90

90 См. письмо Хлебникова Петру Митуричу от 14 марта 1922 (

В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 213) и примечание к «Доскам судьбы» (там же, с. 284).

91

91 Там же, с. 164.

92

92 Там же, с. 294 и примечания к: Труба марсиан. Факсимильное издание / Ред. С. Старкина, комм. А. Россомахин.

СПб. 2013.

93

93 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 5. С. 309.

94

94 Там же.

95

95 Там же, с. 309–310. Украинский поэт Тарас Шевченко был арестован в марте 1847 года и призван в российскую армию, где его продержали десять лет и запрещали писать.

96 В. Хлебников

96 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 4-х томах) / Ред. Владимир Марков.

München: Fink. 1968–1972. Т. 1. С. 107.

97

97 Эти слова находим и в стихотворении, написанном в мае 1916 г., см.:

В. Хлебников. Неизданные произведения / Ред. Н. Харджиев, Т. Гриц. Москва: Художественная литература. 1940. С. 169, 411–413;

Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велимире Хлебникове // ЛЕФ, №1 (1923). С. 151.

электронная версия воспоминаний Дм. Петровского на www.ka2.ru 98

98 Из письма Хлебникова матери от 4 июня 1916 (Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 5. С. 306).

99

99 Действительно, как отмечает Хлебников в своём дневнике, 24 октября 1915 года Маяковский провозгласил его

королём русской поэзии, а в декабре 1915 года он был избран

королём времени.

100

100 Из письма Хлебникова матери от 4 июня 1916 (Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 5. С. 306). Генерал Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834) был военным министром при Александре I. ‘Аракчеевщина’ — иносказание бюрократизма, взяточничества, беззакония, репрессий и регламентаций общества посредством повсеместного шпионажа и цензуры.

101 А.Е. Парнис

101 А.Е. Парнис. О метаморфозах мавы, оленя и воина: К проблеме диалога Хлебникова и Филонова // Мир Велимира Хлебникова: статьи, исследования 1911–1998 / Ред. Вяч. Вс. Иванов, З. Паперный, А. Парнис.

Москва: Языки русской культуры. 2000. С. 637–695.

102 В. Хлебников

102 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 1. С. 371.

103

103 Там же.

104 В. Хлебников

104 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 191.

105 Старкина С.В

105 Старкина С.В. Велимир Хлебников: Биография отдельного лица.

Москва: Молодая гвардия. 2007. С. 162.

106

106 Письмо Н.И. Кульбину от 17 мая 1916 г. (

В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 179).

107

107 Как предполагает Александр Парнис в упомянутой выше статье, включение в список Божидара (Богдана Петровича Гордеева, 1894–1914) — дань памяти молодому поэту, который покончил с собой вскоре после начала войны. Возможно, это видение будущего без войн Хлебников хотел противопоставить безвременной кончине представителя молодого поколения. В действительности текст манифеста был написан самим Хлебниковым. В более поздней автобиографической заметке читаем:

В 1916 году напечатана написанная мной «Труба марсиан» (

В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 245).

108

108 В календаре Хлебникова первый день Кальпы совпал с провозглашением его

королём времени 20 декабря 1915 г. См.:

Старкина С.В. «Труба марсиан» в контексте творческой биографии Велимира Хлебникова //

В. Хлебников. Труба марсиан. Факсимильное издание.

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2013. С. 10.

109 В. Хлебников

109 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 249.

110

110 Там же.

111

111 Там же, с. 246.

112

112 Там же, с. 251. Осенью 1916 года той же идеей проникнуто «Письмо к двум японцам», где Хлебников заявляет:

Это очень отвечает нашей мысли о мировых союзах юношей и о войне между возрастами. Ведь у возрастов разная походка и языки. (

В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 252). В этом письме

король времени противопоставил

сынечество (неологизм Хлебникова, выражающий его стремление к новому порядку вещей) отечеству.

113 В. Хлебников

113 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.2. С. 85.

114 В. Хлебников

114 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 251.

115 F.T. Marinetti

115 F.T. Marinetti. Futurist Dance // Critical Writings.

New York: Farrar, Strauss and Giroux. 2006. P. 211.

116

116 Собрание произведений Велимира Хлебникова (в 5 томах) / Ред. Ю. Тынянов, Н. Степанов. Издательство писателей в Ленинграде. 1928–1933. Т. 3. С. 17.

117 В. Хлебников

117 В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 6.1. С. 267.

118

118 Поэма, вероятно, была задумана в 1915 году и в первом изводе собрана в 1919 году. Её структура не только сложносоставная, но и многовариантная. См.:

Велимир Хлебников. Творения / Ред. М. Поляков, комм. В. Григорьев и А. Парнис.

Москва: Советский писатель. 1986. С. 455–466, 693–695, а также

В. Хлебников. Собрание сочинений (в 6 томах) / Ред. Р. Дуганов, Е. Арензон.

Москва: ИМЛИ РАН. Т. 1. С. 175–191, 458–459.

119 Велимир Хлебников

119 Велимир Хлебников. Творения / Ред. М. Поляков, комм. В. Григорьев и А. Парнис.

Москва: Советский писатель. 1986. С. 461–462.

Гулля — звукоподражание для призыва голубей, напоминающее „Улля Улля”, русский перевод крика марсиан в «Войне миров» Уэллса, который использован в манифесте Хлебникова «Труба марсиан».

120

120 Там же.

121 Бенедикт Лившиц

121 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. Москва: Художественная литература. 1991. С. 169.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 122

122 Там же, с. 170.

123 Жаккар, Жан-Филипп

123 Жаккар, Жан-Филипп. Поэтический мир Велимира и реальный мир Хлебникова: К проблеме функции референта в творчестве футуристов // Велимир Хлебников и мировая художественная культура. Материалы XII международных Хлебниковских Чтений, посвящённых 130-летию со дня рождения Велимира Хлебникова / Ред. Г. Исаев.