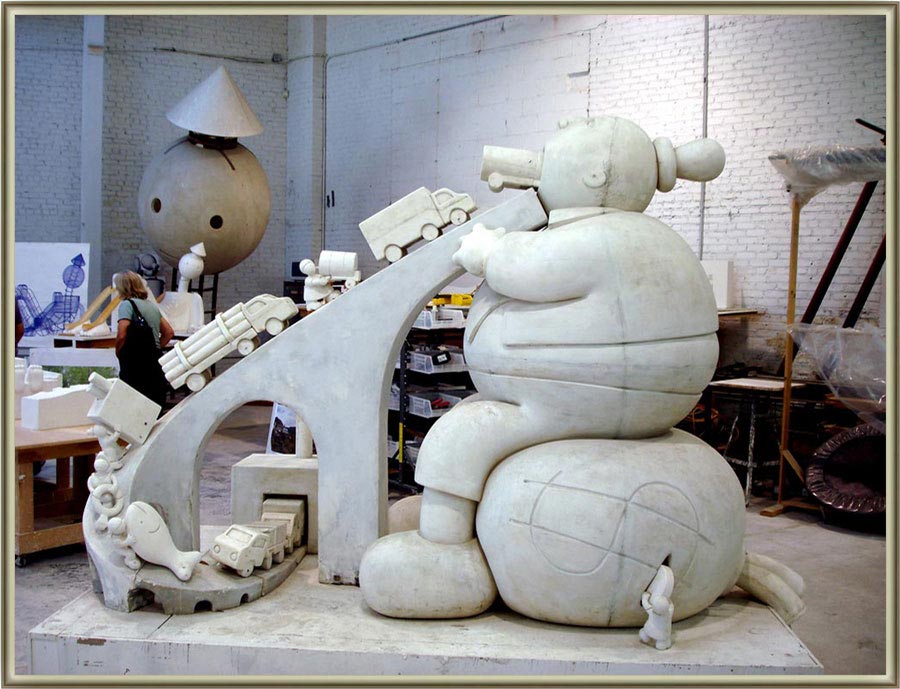

om Otterness, yes. Painter Mayakovsky’s favorite pupil.

om Otterness, yes. Painter Mayakovsky’s favorite pupil. Нравится ли мне Том Оттернесс? Когда как. Особенно мерзит изваяние Робина-Боббина. Какой-то я здесь крохобор. Надругательство над правдой жизни, а не памятник. Ну, Том, ну свинья. Удружил, называется.

Кто такой Робин-Боббин? И чему тебя в детстве учили. Ладно, слушай:

| Робин-Бобин кое-как | Робин-Бобин Барабек |

| Подкрепился натощак: | Скушал сорок человек, |

| Съел телёнка утром рано, | Съел корову и быка, |

| Двух овечек и барана, | И кривого мясника, |

| Съел корову целиком | И телегу, и дугу, |

| И прилавок с мясником, | И метлу, и кочергу, |

| Сотню жаворонков в тесте | Скушал церковь, скушал дом |

| И коня с телегой вместе, | И кузницу с кузнецом, |

| Пять церквей и колоколен — | А потом и говорит: |

| Да ещё и недоволен! | — У меня живот болит! |

Слева Маршак, справа Чуковский. Закономерный вопрос: откуда дровишки.

| Robin the Bobbin, the big fat Ben, | Робин-Боббин, гороподобный толстяк, |

| He ate more meat that fourscore men; | Съел мяса больше, чем восемьдесят человек; |

| He ate a cow, he ate a calf, | Съел корову, съел телёнка, |

| He ate a butcher and a half; | Съел полтора мясника; |

| He ate a church, he ate a steeple, | Съел церковь, съел колокольню, |

| He ate the priest and all the people. | Съел священника и весь церковный причт. |

| A cow and a calf, | Корову и телёнка, |

| An ox and a half, | Полтора быка, |

| A church and a steeple, | Церковь и колокольню, |

| And all the good people, | И всех прихожан, |

| And yet he complained that his stomach wasn’t full. | И всё равно жалуется на пустое брюхо. |

Что такое хороший перевод? Слова на другом языке, но с тем же ритмом и смыслом. Ничего подобного ни у Чуковского, ни у Маршака. Низкопробная халтура. Хочешь иметь качественный перевод — сделай сам. Делаю.

Такая же точно халтура, как у Чуковского с Маршаком. Куда-то подевалось жаркóе на восемьдесят едоков — раз, в тоске нутра отчётливо слышна тоска кишок Велимира Хлебникова (Бесконечность — мой горшок, / Вечность — обтиралка. / Я люблю тоску кишок, / Я зову судьбу мочалкой.) — два, чертовский голод уворован у Рембо в переводе Давида Бурлюка — три. Если равняться на строчкогонов Маршака и Чуковского, за такие шалости можно и не бить по голове. Но я же не равняюсь. Поэтому дать себе хорошего леща таки придётся: пропала джазовая раскачка исходника. Что делать. Воссоздать по исходнику деянья старины глубокой. С предисловием и сгустком ядрёной мудрости напоследок. Пропадёт джазовая раскачка — повеситься. Зачем коптить небо, если даже этого не умеешь.

Ох и дурят нашего брата в детстве.

Это предисловие, заставка. Не убавить, не прибавить. Здорово я насобачился писать предисловия. Всё, погнали на ядрёную мудрость.

С этим Робином дело было так. Сначала он слопал корову с телёнком. Слопал и слопал. Домашний скот не должен издыхать попусту, его назначение — насытить алчущего.

Английский язык — язык поработителей. Сперва навязали его кельтам, потом индейцам, индусам и так далее. Переведи взгляд с и так далее на столешницу. И где твоя свобода, гордый внук славян? Самое настоящая кабала: Caps Lock, Print Screen, Page Down. Индусы кое-как отстояли хинди, урду и бенгали; покорённые соседи англичан этим похвастать не могут. Бернард Шоу слывёт главным остряком Великобритании, а ведь он ирландец. То же самое Джеймс Джойс. Это к тому, что воссоздаваемые мной деянья старины глубокой всецело принадлежат Ирландии, стране кельтов, хотя исходник стишка на английском.

Ну и что принадлежат Ирландии: всё-таки не Индия, говядину есть можно.

А то, что ирландцы — истовые католики, привыкли соизмерять зов утробы с церковным законодательством. В пост — ни-ни мяса, молока и даже рыбы. Улитки, гусеницы и тараканы дозволяются, но лично я ими тоже брезгую.

Возможно, длительное время Робин Боббин питался одним хлебом и овощами. Довольно-таки обоснованное предположение. Что ни говори, а нуль, умноженный на восемьдесят (He ate more meat that fourscore men), остаётся нулём. Между прочим, это и есть хлебниковское отношение к числу. Смысловое наполнение. Не число три, а три куска говядины, в нашем случае. Или свинины. Поэтому число восемьдесят на Фоминой неделе ого-го, а в пост равняется нулю, не о чем говорить. Этим как раз мы все трое и занимаемся — Маршак, Чуковский и я: помалкиваем. Однако некоторые помалкивают как-то уж очень высокомерно. Или просто понятия не имеют о хлебниковском отношении к числу. Особенно Чуковский в этом преуспел. Да и Маршак хорош гусь.

Но корова была чужая, не Робина. Её привели к мяснику, чтобы продать: обуза и лишний рот. На кой чёрт эта корова, если за кружку молока на том свете уготованы адские муки, а сыр делать некогда. Мяснику тоже некогда, поэтому он эту корову забьёт, а мясо продаст колбаснику. Пока то да сё, пост кончится, и у колбасника с руками оторвут его сырокопчёную вкуснятину и мускатно-чесночную вкуснотищу. Вот как принято в Ирландии.

Животные не любят, когда их гонят на убой; скотоводы это знают и действуют обманом. Ведут корову к мяснику на пару с телёнком, например. Корова думает: какой смысл резать малютку, подрастёт — другое дело. Наверное, ведут на прививку против скарлатины, а меня прихватили, чтобы дитя не брыкалось.

Внезапно возникает передвижной Везувий в жировых натёках сверху донизу (горо-, а не шароподобие Робина заявлено со всей определённостью — the big Ben, прилагательное fat столь же внятно указывает на упитанность выше средней), и в его жерле исчезает сперва корова, потом телок. Или тёлка, не суть важно.

Подозреваю, что мясник уже дал продавцу коровы задаток, а то и отстегнул сполна. Хвать свой тесак — и на Робина: отрыгай обратно, гад.

Гад разевает пасть и пожирает мясника вместе с его тесаком. Как удав, бескровным образом. Дальше непонятка: откуда набежал второй мясник. Из какой лавки. Из лавки первоначального мясника или сосед.

Лично я уверен, что не сосед, а подручный сожранного. Рубщик мяса. У кузнеца на подхвате молотобоец, у мясника — рубщик. Искусство рубки состоит в том, чтобы куски оказались мякотью наружу, а костью внутрь. Мясник своим тесаком укажет: сюда. Любой тупица годен в рубщики, лишь бы топор держал по-людски.

И этот детина устремляется на выручку работодателя, рассекая воздух орудием производства. То есть из рубщика готов превратиться в рубаку. Своя рубашка ближе к телу: перекусываем детину пополам, глотаем туловище, а ходовую часть отпускаем на волю.

Курица, если отсечь ей голову, довольно долго бегает кругами против часовой стрелки. Помчался и бывший детина. Кругами или наискосок, не суть важно. Главное, что вместо кладбища он прибежал на паперть.

Нищие как загалдят. Будний день, прихожан в церкви никого. Но служба всё равно идёт. Кроме священника, в храме певчие и пономарь. Церковного сана у них нет, поэтому называются причт. Батюшка ведёт службу, причетники помогают.

Появляется передвижной Везувий, как бы на шум: что случалось. Потому что ударили в набат.

Дальше непонятка того пуще: кого первым делом приговорил the big fat Ben — церковные сооружения или служáщих. Ради чего это сделано, двух мнений быть не может: из соображений человеколюбия. Многие в городе спят, в том числе грудные младенцы. Ирландские младенцы, заметь. Читал «Скромное предложение относительно детей ирландских бедняков» Джонатана Свифта? Ну так почитай. Тогда и поймёшь, почему Робин сперва подавил источник шума, а уж потом озаботился шорохом, шелестом, шуршанием и шушуканьем.

Впрочем, порядок приёма пищи — дело десятое. Главное, что в утробе Робина появились колюще-режущие предметы. Раздражают стенки желудка, насылая муки голода.

Вдруг выясняется, что к мяснику под нож пригнали не одну корову с телёнком, а целое стадо, включая двух быков. Это преувеличение: не быков, а бычков. Двум быкам в стаде не бывать, даже комолым. И вот Робин, подстрекаемый внутриутробным тесаком, топором, паникадилом и тому подобное, пытается унять желудочный спазм. По старой Смоленской дороге возвращается на Бородинское поле близ мясной лавки, где переслаивает её бывшего владельца ещё одной коровой, очередной тёлкой и дополнительным бычком.

Всё, наелся. Нет, малость не хватило: а ну ещё пол-бычка. Теперь всё.

Отпускает на волю вторую половину, зачем излишества. Половина несётся вскачь, но не сломя голову: её же нет. Зато кишки так и развеваются.

Нет, вру. Съедена задняя часть, более покладистая. У бычка пусть и маленькие рожки, зато вон какие острые. Именно рога с передними ногами телёнка и поскакали сломя голову по городу. Горожане спросонков думают: светопреставление. Куда бежать. К церкви, ясное дело. Все до единого католики.

— Всё-таки желудок больше похож на дупло, чем на глиняный горшок, — смекает Робин, — имеет свойство расширяться. Сколько раз проверено. Главное, чтобы пупок не развязался. А ремень-то на что. Вон какой широёмкий, да ещё и пряжка во всё пузо.

Перестегнул на запасную дырочку — и ну подметать честной народ.

Но ведь это сейчас все гладкие да обтекаемые, встарь такое наблюдалось разве что у монахов Рейнланд-Пфальца, пока их не разогнал Мартин Лютер. Средневековые горожане от мала до велика были опоясаны холодным оружием, чтобы в тёмное время суток отбиваться от грабителей, которые днём переодевались в нищих.

Не стоит обольщаться и порожними руками домохозяек, это видимость. Почему такие громоздкие головные уборы? Шпильки в причёсках не уступят вертелу для поджаривания кабана, вот почему. Не надо никакой шпаги, было бы желание отбиться от насильника. У городовых обязательно шпоры на каблуках, да ещё какие шпоры: с зубчатыми колёсиками. Отлично высекают искры из мостовой для освещения закоулков и подворотен в часы пик разбойного разгула.

Вот почему этот нескончаемый у Робина Боббина жор и жалобы на голод: у щуки всегда ёрш в брюхе виноват, что карасям покоя нет.

Всё, приехали на ядрёную мудрость. Почему бы не оглянуться. Оглядываемся. И что мы видим. Переведённый Маршаком, Чуковским и мной стишок — детская дразнилка, вот что мы видим. Никаких деяний старины глубокой, а набор колкостей.

Поворачиваем голову обратно. Только что была даль светлая, теперь глазу не на чем отдохнуть, тошнотворная беспросветность. „Затянулось небо парусиной, / Сеет частый дождик, / Пахнет мокрой псиной”. Даже непромокаемый Василий Каменский сдулся, вот какая тоска. Не только джазовая раскачка у меня пропала, то же самое с жаждой жизни. Кто куда, а я в осинник. Сводить счёты с подленьким и мелочным существованием. Давши слово, держись. Я им — слово, они мне — денежки. Пятнадцать копеек от Корнея Чуковского, ещё столько же отстегнул Самуил Яковлевич Маршак.

Чтобы не вздумал соваться в детские книжные издательства со своим переводом песенки-дразнилки. Ядрёная-то она ядрёная, твоя мудрость, но придержи, дескать, при себе. Раньше называлось отступное, теперь откат. Наказуемое деяние, кстати: в Иране отрубают обе руки, дающую и берущую.

Но я же не персиянин, поэтому бреду в осинник, бренча откатом. Не шагаю, а именно бреду: руками размахиваю, ногами — ни-ни. Шаркаю, приволакиваю и всё такое. Куда торопиться и, главное, зачем. Пришло время разложить в голове по кучкам воспоминания прошлых лет. Большое воспоминание к большому, маленькое к маленькому. Былое и думы, вот как это называется.

С какой стати я буду приукрашивать былое и прихорашивать свои думы: первым приходит на ум Осип Максимович Брик (1888–1945). Теперь смотри, какого я высокого мнения о тебе: досконально растолкую подоплёку такой очерёдности.

Иван Андреевич Крылов (1769–1844) перенял у Лафонтена (1621–1695) замечательную мысль, которую Лафонтен позаимствовал у Эзопа (VI в. до н.э.): не в меру похвала опасней брани едкой. Осип Максимович удостоился баснословно высокой оценки — хоть стой, хоть падай. При этом надо знать, что хвалюн Брика имел привычку гладить по головке не личность, а её удостоверение. Удостоверился, что товарищ Ленин действительно висит в Гендриковом переулке на белой стене — одобрил товарища Ленина. Товарищ Сталин повиснуть не сообразил — получай от дохлого осла уши. Воплощённая сдержанность, короче говоря. И вдруг эта сдержанность заявляет во весь голос: Ося — человек будущего. Маяковский, да.

Как же Брик не человек будущего, когда вот оно, золотое слово: чтобы соблюсти дух и букву иноземной дразнилки обжор, надо самому быть чревоугодником.

Чревоугодник — это неукротимый лакомка. Одна, но пламенная страсть. Постоянство и ещё раз постоянство. Переедать по стечению обстоятельств — напрасный для переводчика «Robin the Bobbin» труд, сейчас докажу.

NB. Предположим, некто вознамерился доказать несостоятельность предыдущих переводов издевательской песенки. Этот отчаянный парняга умерен в еде, но родился 1 сентября. Мало того, будущего соперника Маршака и Чуковского нарекли Семёном. Таким образом, появление на свет я ему приурочил к допетровскому Новому году, он же день памяти Св. Симеона Летопровидца по старому стилю, он же День знаний по новому.

Роковое стечение обстоятельств, даже поговорка „сын за отца не ответчик” развела руками, как упомянутый выше Сталин: я тут не при чём, а виноват русский язык — зачем у него глаголы ‘ответить’ и ‘отметить’ перемигиваются.

Отметил отчаянный парняга Семён свой день и лежит, изнывая. Чтоб я ещё раз так приналёг на холодец, думает. И чебуреками увлекаться не надо бы. А тут ещё эта селёдка под шубой, подозрительно похожей на тулуп. Или на доху. На доху из мамонта. Пока расстёгивал, в глазах потемнело. Потому что всю кровь бросил головной мозг в желудок на борьбу с нашествием предыдущих пельменей. Скоро начнётся. Ну вот, началось. П-пухх. Чтоб я ещё раз поел груш после рагу. Или это был гуляш. Какая б-бах разница. На кой чёрт напоролся буженины и заел виноградом. Б-бах. Второй кусок торта лучше бы уронить на пол. И половину дыни. Древние п-пухх римляне советовали щекотать в пищеводе павлиньим пером. Здоров был жрать этот Лукулл. Ну, суну я два пальца в рот, и что. Поздно каяться, вот что. Б-бах. Ещё до пирожков с капустой надо было совать, голова садовая. Теперь даже клизма не поможет. Чайку, что п-пухх ли. Горячий зелёный крепит, холодный чёрный слабит. Спешу и падаю ждать, пока чай остынет. Мороженое-то на что в холодильнике. Какое лучше: крем-брюле или пломбир? Раньше надо было думать, пока не купил эту коробку эскимо. На палочке оно или нет. П-пухх. Пойти посмотреть, что ли. Неохота вставать. Сон — лучшее лекарство. Вот всегда так: самое время вздремнуть, а спать-то и не хочется. Советуют считать верблюдов. Я вам не бедуин считать верблюдов. Широка страна моя п-пухх родная, много в ней лесов, полей и рек. Но где-то я видел эти барханы под беспощадным солнцем. Не далее как вчера. У вас есть рахат-лукум? Рахат-лукум ёк, отвечает эта коза, но каракум для хорошего человека я вам найду. Поискать? Яхшы, отвечаю, бап килу. И поклал кулёк на всякий пожарный случай в прикроватную тумбочку. Надо медленно-медленно считать верблюдов. Похрустывая песчинками в начинке. Неужели, при нашем-то разгильдяйстве и наплевательском отношении к людям, одинаково хрустит под каждым фантиком? Чтобы узнать вкус борща, не обязательно опрокидывать в себя кастрюлю целиком. Но это же не борщ. М-да, без обмана. Почему. Потому что предыдущее начальство посадили, а новое робеет наглеть. Ну, наконец-то. Зевок — добрый знак, если челюсть не вывихнул. Чтоб я ещё раз так пере... Хр-р-р. П-пухх. Хр-р-р. Бб-бах. Хр-р-р. Бб-бах. Хр-р-р. Бб-бах, ббб-бах, бабах! Ух, уух, ууух!

И где твой перевод, Сёма? Один раз в году наесться наотмашь не умеешь, бездарь. NB est finie.

Внимательно смотрим, годятся ли в переводчики коварного стишка Маршак и Чуковский. С точки зрения Осипа Максимовича Брика смотрим, человека будущего.

Никак нет, оба хуже. На пушечный выстрел нельзя подпускать ни того, ни другого. Маршак страдал одышкой вследствие курения, поэтому никогда не переедал; Чуковский на девятом десятке изображал Зайчика-побегайчика под столом для своей правнучки, уму непостижимая гибкость позвоночника. Спрашивается, откуда такая гибкость. Двух мнений быть не может: итог правильного питания предыдущих десятилетий, постоянно покидал трапезу впроголодь.

Неизбежный вывод: хорошего ждать от таких переводчиков «Robin the Bobbin» не приходится. Наврут с три короба про телегу и дугу — и давай сверлить дырки под ордена Трудового Красного Знамени.

А эти маршаковы жаворонки в тесте. Лично я на месте ирландцев поставил бы вопрос ребром: или жаворонки в тесте — или мы с вами больше не знакомы. Вся Ирландия оболгана, от мала до велика. Жаворонки в тесте, ишь ты. Мы своих дроздов оберегаем от малейшего сквозняка, не говоря про пугала в садах и на огородах — навсегда запрещены, тюрьма и ссылка ослушнику. А уж коли зашла речь о жаворонке, то попробуйте изгадить его песню вашим самолётом — без разговоров собьём. Немедленно чтоб извинились.

А эти маршаковы жаворонки в тесте. Лично я на месте ирландцев поставил бы вопрос ребром: или жаворонки в тесте — или мы с вами больше не знакомы. Вся Ирландия оболгана, от мала до велика. Жаворонки в тесте, ишь ты. Мы своих дроздов оберегаем от малейшего сквозняка, не говоря про пугала в садах и на огородах — навсегда запрещены, тюрьма и ссылка ослушнику. А уж коли зашла речь о жаворонке, то попробуйте изгадить его песню вашим самолётом — без разговоров собьём. Немедленно чтоб извинились.

И обращаются в Международный суд, который охотно берётся за это дело: русских нигде не любят, окунуть Ивана мордой в это самое — милое дело. И что. Россия не при чём, а виноват переводчик. Понятия не имеет, что жаворонками называют булочки, со времён царя Гороха выпекаемые к приходу весны.

Сторона защиты возражает: как это понятия не имеет переводчик про булочки, когда русским языком у него сказано — жаворонки в тесте. Ирландия, вы погорячились, иск об оскорблении чести — недоразумение.

Ладно уж, заберём, говорят ирландцы. Но придётся разделить с Иваном Карамазовым его мнение о русской душе: баня с тараканами. Уму непостижимо, зачем готовую булочку залеплять в сырое тесто, это же не сосиска.

Но ты сроду не догадаешься, что приходит ко мне на ум сразу после жаворонков, из-за которых вспыльчивая Ирландия оказалась на воробьиный скок от ссоры с Россией.

В моей судьбе произошёл сдвиг. Я попадаю в Москву, знакомлюсь здесь с новым искусством. Казалось бы, вот возможность вернуться на правильный путь, стать настоящим художником. Но эффект был обратный. Я увидал то, к чему Ларионов пришёл несколько лет спустя: он бросил живопись после того, как всё улыбалось ему, после того, как он был уже знаменитым художником. Каждый мало-мальски смысливший человек должен был предвидеть конец станковой живописи. Кроме того было не секрет, что все передовые позиции в новом искусстве были уже захвачены французами, и нам, русским, оставалось тащиться позади. ‹...›

В моей судьбе произошёл сдвиг. Я попадаю в Москву, знакомлюсь здесь с новым искусством. Казалось бы, вот возможность вернуться на правильный путь, стать настоящим художником. Но эффект был обратный. Я увидал то, к чему Ларионов пришёл несколько лет спустя: он бросил живопись после того, как всё улыбалось ему, после того, как он был уже знаменитым художником. Каждый мало-мальски смысливший человек должен был предвидеть конец станковой живописи. Кроме того было не секрет, что все передовые позиции в новом искусстве были уже захвачены французами, и нам, русским, оставалось тащиться позади. ‹...›Китайский мудрец Мо-цзы учит: главное — набраться впечатлений, делать выводы и обобщать всегда успеется. Предположим, я сыт какими-то событиями по горло, а теперь пришла пора отчитаться за них перед своей совестью. С какой стати, например, я впряг в одну телегу коня по имени Брик и трепетную лань по прозванию Кручёных.

Потому не оленя, что усики над губой ещё ничего не доказывают, спросите у Фаины Раневской. Если уж кто олень, так это Брик: вон какие ветвистые рога ему наставила Лиля. В конце концов, Кручёных лань хотя бы потому, что холостяк.

Возвращаюсь к умеренности, до смешного несовместимой с качественным переводом дразнилки обжор. Довольно Маршаку с Чуковским воздано дани, теперь поговорим обо мне. Я себя люблю с той же силой страсти, что и ты. Ещё не хватало из-за какого-то живоглота развращать свой желудок. Кто мне Робин, что я Боббину. „Хочу быть стройным, / Хочу быть дерзким, / Хочу покровы с тебя срывать!” Наплевать и забыть мечту сделаться переводчиком дразнилок, если бы не Том Оттернесс.

Какой-то я здесь крохобор. Надругательство над правдой жизни, а не памятник. Ну, Том, ну свинья. Удружил, называется.

Обратил внимание на отрывочность изложения? Это не приём Сергея Эйзенштейна или Артёма Весёлого, а правда жизни, то есть рутина повседневности. Мысли так и скачут в голове, словно голодные блохи. Почему они скачут. Потому что я передвигаю ноги сам знаешь куда с целью сам знаешь какой. Самая настоящая рутина после Кручёныха: „Лечу к Америкам, / Забыл повеситься!”

Следующее, что приходит на ум по пути в осинник: Маршаку просто повезло. Во-первых, его перевод песенки-дразнилки не попался под горячую руку Михаилу Анчарову, во-вторых — я горло порву за Мая Митурича. Неважнецкий переводчик Маршак, но путёвку-то в жизнь Май получил от него. Самуил Яковлевич Маршак сердцем видел художника, вот что я тебе скажу. И надёжный человек. В отличие от Корнея Чуковского. Вертопрах какой-то этот Корней.

Ну и ну. Вот так тáк. Весенний дождичек. Не поискать ли грозу в начале Мая. С большой буквы, имя собственное. Начало Мая Митурича — С.Я. Маршак. Ищем грозу в начале Мая.

Принял он меня ласково. Он знал отца, ценил Хлебникова. И хотя первые мои начинания были ещё достаточно робкими, он не разочаровался и стал приглашать меня иллюстрировать его книги снова и снова. ‹...›

Принял он меня ласково. Он знал отца, ценил Хлебникова. И хотя первые мои начинания были ещё достаточно робкими, он не разочаровался и стал приглашать меня иллюстрировать его книги снова и снова. ‹...› Был и ещё один случай с маленьким стихотворением:

Был и ещё один случай с маленьким стихотворением: Когда мне приходилось уезжать в далёкие края — в Сибирь, на Восток, — я с удовольствием писал Самуилу Яковлевичу о путешествиях и приключениях, которые его очень интересовали. По возвращении оказывалось, что он помнит эти письма, расспрашивал о подробностях.

Когда мне приходилось уезжать в далёкие края — в Сибирь, на Восток, — я с удовольствием писал Самуилу Яковлевичу о путешествиях и приключениях, которые его очень интересовали. По возвращении оказывалось, что он помнит эти письма, расспрашивал о подробностях.Ага, нашли грозу в начале Мая. В одном месте я позволил себе замечание. Он ничего не ответил, сердито посмотрел на меня, и, кончив читать, против обыкновения удерживать не стал.

Рассердился, а потом остыл и внял совету. Вызывает огромное уважение. Надо понимать, КТО был о ту пору Маршак, и кто Май Митурич. Попробовал бы он у дедушки Корнея встрять с вот такусенькой поправочкой. В два часа пополудни позволил себе замечание — в полшестого кубарем смывает весенний дождичек из договора с издательством. Долго, что ли, переписать на Монина. Или на Токмакова.

Маршак сердцем видел художника Мая Митурича: именно детские книжки. Всё для детской книжки, всё во имя детской книжки. Станкóвая живопись — Боже упаси! | Easel painting is flatly forbidden | Die Tafelmalerei wird strengstens verboten | La peinture au chevalet est interdite sévèrement | El pintura de caballete es prohibido rigurosamente.

Мая Митурича-живописца отрицаю дотла: напрасные хлопоты. Папа с мамой внушили, что нельзя раскрашивать. Нельзя, кто спорит. И пошёл ляпать коросту. Раз уж так манила станковая живопись, Маю следовало работать на просвет, как Петров-Водкин. А ещё лучше — смиренно пойти на выучку к Николаю Рериху.

NB. Половинчатое решение, сам скажу. Совет обратиться к Петрову-Водкину или к Рериху вам даст любой прошлец и вчерахарь. Мнение будетлянина на сей счёт тебе уже известно. Подозреваю, что покамест оно не запало в душу, следует мне проявить настойчивость и продолдонить ещё разок. Не зря в народе говорится: дорогá дорога привалом, а песня припевом.

Слово предоставляется запевале: „Я увидал то, к чему Ларионов пришёл несколько лет спустя: он бросил живопись после того, как всё улыбалось ему, после того, как он был уже знаменитым художником. Каждый мало-мальски смысливший человек должен был предвидеть конец станковой живописи”. NB est finie.

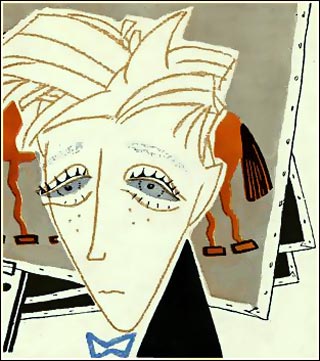

Другая Митуричева беда — сходство. Страшно неприятный разговор, хотя лично мне обижаться грешно: уцелел. Замри, дескать, Володя, захвачу милые черты. И замер бы, куда денешься. Потом спросит: ну как. И пришлось бы соврать, что похоже. Особенно дужки очков.

Другая Митуричева беда — сходство. Страшно неприятный разговор, хотя лично мне обижаться грешно: уцелел. Замри, дескать, Володя, захвачу милые черты. И замер бы, куда денешься. Потом спросит: ну как. И пришлось бы соврать, что похоже. Особенно дужки очков.

Вообще-то в изобразительном искусстве невероятное множество тропинок в обход так называемого сходства. Можно не просто разгуляться, а куролесить напропалую, причём знатоки будут стонать от восторга.

Не праздные зеваки, а именно знатоки. Кто-то в детстве неподражаемо украшал ёлку новогодними игрушками, но внезапно свернул на врачебное поприще: любовь к ближнему. Другой подавал большие надежды в искусстве выпиливания лобзиком, но стал преподавателем игры на мандолине: забота о нравственном воспитании подрастающего поколения. Тот лепке из папье-маше предпочёл военное дело, этот совершенно забросил художественное выжигание ради производства зерна.

У знатоков женского рода всё то же самое, но прибавь к внешним обстоятельствам внутренние: продолжение рода. Повстречала хорошего человека, пошли дети. Приходится временно придушить в себе вышивальщицу крестиком и обратить самое пристальное внимание на узоры детской неожиданности. Только дитя шагнуло из пелёнок в пространство трёх измерений — тотчас у него криком кричит необыкновенное дарование, да ещё и не одно. Опять приходится наступать на горло собственной песне. А там, глядишь, и внуки народились. Народились, пошли ножками, айда на выставку Малевича с внуками. Ну, эдак-то и я бы смогла. Окрылённая покидает выставку Малевича: жизнь прожита не зря.

Итак, окольные пути. Ограничусь покамест двумя образчиками, а там видно будет.

Иван Шишкин в кои-то веки дерзнул изобразить медведицу с медвежатами, но из предосторожности навёл туман: утро, дескать. Попросите Шишкина очеловечить полотно даже не барином в тирольской шляпе с двустволком и ягдташем, а простецким грибником. Босоногий мальчонка с лукошком. Напишет «Сумерки в сосновом бору». Последний луч заката выхватывает из вечерней мглы верхушки сосен, а внизу ничего не видать. Мало того, ещё и мальчонку обратит спиной к зрителю: так-то надёжнее. Сыроежки с маслятами выхватил последний луч, хоть сейчас на сковородку, а вместо мальчонки — привидение.

Исаак Левитан, неподражаемый певец русской природы, равных не было, нет и не будет. Попросите Левитана оживить осенний день особой женского пола. Девушкой, да. В движении, конечно. Сидя на холодной скамье застудишь придатки, прости-прощай навык деторождения. Летящей походкой. Проймёт самого искушённого знатока, даже Павла Третьякова.

Исаак Левитан, неподражаемый певец русской природы, равных не было, нет и не будет. Попросите Левитана оживить осенний день особой женского пола. Девушкой, да. В движении, конечно. Сидя на холодной скамье застудишь придатки, прости-прощай навык деторождения. Летящей походкой. Проймёт самого искушённого знатока, даже Павла Третьякова.Российские художники, за исключением подонков, никогда не хотели играть жалкую роль сводни; зачем эти лодыжки научного худосочия, грянем назло Венере Милосской удалую русачку после бани. Художник времён Левитана рассуждал так: есть на башмачках шнуровка или нет, козловые или сафьяновые — кому какое дело: знай мелькают, нечего и вглядываться.

Более внятно следует написать голову и туловище, особенно если прелестница не прихрамывает. Хромоножка более уместна в солнечный день, когда природа ликует. Она ликует, а мы подпустим грустинку. Сейчас задание другое, это мысленная заготовка.

Хорошо, боишься наврать с головой и туловищем прелестницы. Дай порыв ветра в духе Коро, а девушку заставь укрыться эдак сверху и сбоку зонтиком. Нет, боязно. И зовёшь на помощь однокорытника по училищу, отчаянного храбреца Николашу Чехова.

Умный человек Исаак Левитан, хвалю. Зато Мая Митурича не хвалю: передать сходство не умел, но положение обязывает: сын прославленного рисовальщика. Особенно злил меня торжественный портрет ГэБэ.

NB. Обыкновенный берёзовый уголь намного превосходит золото и пурпур, если схватить того же Фёдора Шаляпина рукой Валентина Серова. Но для этого Валентину следует родиться Серовым, не так ли. А Май Митурич родился художником детской книги, хотелось ему или нет. Когда нет — долой маршаково-чуковский намордник, знать не знаю никакого Киплинга и Агнию Барто.

Именно под такой порыв ему и подвернулся удивительный и неповторимый ГэБэ, чей призрак бродит у меня тут и там, не исключая главы «Три мудреца в одном тазу» этого произведения. Обнажённая Маха» Гойи по торжественности далеко превосходит эту же самую герцогиню Альба с прикрытым срамом: первое полотно излучает окрылённого Генделя, второе — земнородного Россини. Оголять мужчину ни в коем случае не советуют главным образом потому, что неизбежен проигрыш образу и подобию Божию до его грехопадения, а ведь Адам был дурак дураком о ту пору. Торжественный мужчина должен быть одет. Следующий вопрос: поза.

Обнажённая Маха» Гойи по торжественности далеко превосходит эту же самую герцогиню Альба с прикрытым срамом: первое полотно излучает окрылённого Генделя, второе — земнородного Россини. Оголять мужчину ни в коем случае не советуют главным образом потому, что неизбежен проигрыш образу и подобию Божию до его грехопадения, а ведь Адам был дурак дураком о ту пору. Торжественный мужчина должен быть одет. Следующий вопрос: поза.

Внушительная поза бывает двух видов: стоя и сидя. Шаляпин в годы его знакомства с Валентином Серовым щеголял такой выпуклой грудью, что лопнут от зависти рыба иглобрюх и голубь породы дутыш. К тому же певцы, исполняя роль только что застреленного Родриго ди Поза или отравленного стрихнином Симона Бокканегра, стремятся как можно дольше продержаться на ногах. Вот почему сидящий Шаляпин у Валентина Серова был бы смешон. Очередной вопрос: как сидя.

Лучше всего одеть мужчину в латы и посадить на коня. Легко сказать на коня, гораздо труднее заставить животное стоять спокойно. С креслом возни куда меньше. Но тут вас поджидает другая неприятность: усадить человека в кресло — то же самое, что уложить в гроб. Сам посуди: когда кресло хотят похвалить, его называют покойным. Имя прилагательное, да. Оно же и существительное, равнозначное словам ‘усопший’, ‘мертвец’ и ‘труп’. Такая поза годится только для высокопоставленных священников, то есть монашествующего духовенства. Монах есть живой мертвец, ибо навсегда отрёкся от мира. Короче говоря, Папа римский в кресле уместен, кардинал Ришелье терпим, ГэБэ — нелеп. Садим его на табуретку.

Посадили на табуретку — теперь надо человека прислонить, иначе поза будет называться “как аршин проглотил” и годится разве что для худощавых красоток с такой упругой грудью, что можно отличить от козьего вымени только по кукишам сосков.

Но перед нами не угарная мечта Амедео Модильяни, а человек со множеством рубцов на сердечной мышце. Тем более надо создать ему точку опоры. При удачном выборе точки опоры Гендель зазвучит даже из ночного колпака и шлёпанцев.

И вот Май Митурич усаживает ГэБэ единственно возможным образом. Словами не передать, обязательно выйдет пустозвонство, как у Марии Чегодаевой. Но я же не Чегодаева. Неравновесно сидя, вот как усаживает Май Митурич ГэБэ. Устремлённого сорваться с табуретки куда-то в Приднестровье или на берега реки Прут, где копать не перекопать безымянных усыпальниц и невесть чьих городищ.

И вот Май посредством густой штриховки, семейного достояния Митуричей со времён ВХУТЕМАСа, запечатлел ГэБэ в позе неравновесно сидя, наклеил на картон, вставил в рамку под стекло и подарил изображённому. А тот возьми да и повесь подарок в гостиной своего домика в Климовске. Над тем самым стулом, близ которого прописался телефон.

Часа не пройдёт без звонка, а ведь я прибыл совсем за другим. Не ради сличения подобия с подлинником. Но вот сидишь и сличаешь. День сличаешь, два сличаешь, неделю, две. Потому не три, что на бывальщины хозяина дома я готов просадить весь очередной отпуск, но совесть надо иметь.

Поезжайте в Израиль, и спросите: похож ГэБэ на своё подобие? К Юлию Киму поезжайте, да. Если Ким ответит с благоприятным для Митурича прищуром — набейте мне морду по возвращении. NB is finished.

Напоминаю, что вышеозначенные соображения роятся в моей голове на пути в осинник, где мне предстоит свести счёты с жизнью. Сбивчивость и надрыв простительны, оправдан даже явный бред и злобные выпады в сторону Марии Чегодаевой, которая отнюдь их не заслуживает. И вот я тихонько бреду, бренча откатом. Куда торопиться.

Ну и скотина этот Оттернесс. Всё из-за него. И Робин-Боббин, и Осип Максимович, и Шишкин с Левитаном — всё из-за него. В мыслях не было, пока не разозлил. Какой-то я здесь крохобор. Надругательство над правдой жизни, а не памятник. Ну, Том, ну свинья.

Не надо вспоминать плохое. Скоро всё кончится, уйду в вечность. Если не обломится осина. Смотря какую выберу. Заранее подпилить можно. Чем. Зубами. Но я же не бобёр. Придётся уйти в вечность с хорошим настроением.

Надо его поднять, раз такое дело. Чем. Водкой. Но я же не Мусоргский. А кто. Глинка наизнанку. Иван Сусанин завёл в дебри врага, я — друга.

Сильно сказано, сам слышу. Ненавистников тьмы и тьмы, но есть ли у меня друг. Науке это не известно. А доброжелатели? Один доброжелатель уж точно есть. Однажды я получил письмо из трёх слов: 1. Спасибо; 2. Виктор; 3. Асланов. Надо быть очень храбрым парнем, чтобы решиться меня поблагодарить. И вот я завёл этого храбреца в дебри, где он прекратит своё существование.

Не просто храбрец, а настоящий лев. Для одобрения моей подрывной деятельности надо иметь львиное сердце. Впрочем, ‘аслан’ так и переводится: лев.

Настроение поднимается как на дрожжах. Вместе со стыдом. Чем стыднее, тем выше настрой. Не перетянуть бы струну. С этим Томом перетянешь. Надругательство над правдой жизни, а не памятник. Ну, Том, ну свинья.

Самое стыдное воспоминание жизни. Кое-какие подробности кое-чего вспоминать противно, с души воротит. Но это не стыд, а омерзение. Самое стыдное воспоминание — это как я без спроса лазил в Санталовский сундук.

Астраханская наука не признаёт его таковым, ну и пусть. Не буду же я в угоду прапорщику Малееву поддакивать его сомнениям в здравом уме Мая Митурича. Считать ли недоверчивость проявлением безумия? Ни в коем случае, сейчас докажу от противного: тогда Станиславского надо было упечь в жёлтый дом. Постоянно заявлял, что не верит. Всё, дескать, переделать к чёртовой матери, но добиться убедительности.

А Май был недоверчив даже почище Станиславского. Переделкинскую перестраховку ты уже знаешь, теперь мой случай.

Ловлю себя на мысли, что моё недовольство Томом Оттернессом неверно истолкуют. Вообразят, будто бы я отношу изваяние Робина-Боббина к себе целиком. Нет, не целиком. Всеядность бывает разная и вовсе не обязательно связана с пищеварением. Однако замкнуть уста для телесного пропитания смерти подобно, даже Гоголь не сумел доказать обратное. Значит, это пропитание придётся добыть. Способы разные. Лично я ворую.

Подробности моего промысла ты найдёшь в следующей главе. Уже не раз и не два я обещал разродиться ею, даже название выдал: «Две Веры». Однако изящная словесность не терпит суеты, как заметил Пушкин.

Равнение на Пушкина: прекрасное должно быть величаво. Подлежащее, сказуемое и всё такое. Но зачем тогда Хлебников потерял свои коренные зубы, способность к мочеиспусканию и даже умер в расцвете лет? Неужели сдуру, в чём нас пытаются убедить Л. Панова и примкнувший к ней А. Жолковский? Ещё чего.

Учиться, учиться и ещё раз учиться у Пушкина величавости — раз, у Велимира Хлебникова учиться отношению к слову — два. Хлебников настаивает, что слово должно быть самоцветным, то есть переливаться преломлёнными лучами внешнего источника осмысления — будь то головной мозг читателя, мыслезём или внеземной разум. Короче говоря, слово должно играть. Особенно слово заглавия.

Смотрим, величаво ли моё слово заглавия — раз, переливается ли оно смыслами — два. ‘Преддверие’, вот именно.

У этого слова дополна смыслов, остановимся на одном: признак близкого наступления чего-либо, предзнаменование. Величаво близкое наступление или это сплошная суета? Нет ответа. Спрашиваем у Велимира Хлебникова. Немедленный ответ: чтобы слово заиграло как самоцвет, его нужно разбить не на слоги, а на заявки. Заявлено предисловие к «Двум Верам»? Да, заявлено. Сокращаем ‘предисловие’ в слог ‘пред’. Заявлены две Веры, а не пять, к примеру? Заявлены. Сокращаем ‘-дверие’ в слог ‘две’. Ты уверен, что поведёшь речь о двух Верах, а не о двоеверии? Молодец, возьми с полки пирожок за «Преддверие»: воистину величавый самоцвет. Смотри, не оплошай после таких заявочек.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||