Луда Шнитцер

Будем рвать цветы на Марсе, мы даруем земному шару зрение будущего.

Велимир Хлебников. Из записных книжек

еречитывая отзывы современников о поэзии Велимира Хлебникова, поражаешься не столько разнобою мнений — от безудержного восхищения до насмешки, — сколько точкой их пересечения: эта поэзия непостижима. Высказывания различаются по тону в зависимости от того, считает автор такого рода закрытость приемлемой или отвергает с порога; оценивает Хлебникова вдумчивый аналитик Юрий Тынянов1

еречитывая отзывы современников о поэзии Велимира Хлебникова, поражаешься не столько разнобою мнений — от безудержного восхищения до насмешки, — сколько точкой их пересечения: эта поэзия непостижима. Высказывания различаются по тону в зависимости от того, считает автор такого рода закрытость приемлемой или отвергает с порога; оценивает Хлебникова вдумчивый аналитик Юрий Тынянов1Паустовский2![]()

Примерно то же самое происходит и с произведениями Хлебникова, только в роли корректора выступает Время.

Во-первых, налицо привыкание читателя к новой семантике и сочетанию форм языка, прежде считавшихся несовместимыми; во-вторых, освоение тем же читателем, но уже в роли зрителя, “чехарды времен” и “рваного” монтажа кино. А ведь это и сбивало с толку современников великого “подрывателя основ”.

В-третьих — и это самое важное — происходит некое событие, которое задним числом оправдывает мнимую странность хлебниковских текстов. Яркий пример: всё, что связано с войной между возрастами, „красотой двадцатидвухлетних”, государством времени в противовес государству пространства. В наши дни эти вопросы встали перед человечеством в полный рост. И если отдельные высказывания поэта остаются непонятными, есть все основания винить в этом нашу близорукость.

Что Хлебников сложный поэт (хотя и более доступный, чем принято считать), — в этом нет сомнений. Нельзя отрицать, что его поэзия изобилует ловушками, сбивает с толку и заводит в тупик. Признаемся честно, сложность Хлебникова бывает пугающей: чтобы не заблудиться в этом лабиринте, одной нити Ариадны мало.

Опытные рисовальщики говорят, что наибольшая для них трудность — “войти” в изображаемое; довольствоваться видимостью — верный путь к неудаче. С тем же тщанием следует вникать и во внутреннюю логику произведений Велимира Хлебникова. Подозреваю, погоня за капризным, неуловимым и коварным “рисунком” увлекала его безмерно.

Профессор Николай Степанов — один из самых упорных глашатаев “непостижимости” Хлебникова — говорит в своём замечательном докладе:3![]()

Здесь каждое слово попадает в цель, за исключением разве что „отсутствия сюжета”. Большинство стихотворений и рассказов Хлебникова имеют чётко выраженную фабулу; в некоторых («Училица», «Сон», «Ночной бал») её напряжённости и непредсказуемой развязке позавидовал бы сам Хичкок!

Разумеется, стиль повествования Хлебникова не имеет ничего общего с общепринятым.

Фрагментарность текста, сверхповесть, выстроенная стыковкой рассказов первого порядка,4![]()

Это не приём, а следствие необходимости: Хлебников умеет видеть событие или предмет одновременно с нескольких точек зрения, и видит он только так. Поэт не рассказывает, не описывает — он показывает. В мгновение ока, со всех сторон сразу. Именно для обеспечения этой одновременности восприятия он вынужден излагать суть дела “покадрово”, опуская связующие звенья и паузы; повествование меньше всего напоминает работу часового механизма, скорее, это двигатель внутреннего сгорания.

Даже такой простой и, казалось бы, цельный рассказ «Охотник Уса-Гали» при чтении вслух обнаруживает замысловатость построения. Оказывается, это ряд эпизодов, предположительно рассказанных разными людьми, перемежаемый авторскими наблюдениями и размышлениями. Но каждый эпизод распадается на ряд моментальных снимков и развивается скачками:

Любопытно, что Хлебников относился к кино с иронией, хотя и приписывал игре теней едва ли не способность гипнотизировать, даже предлагал ограничить ею наказание преступников:

Как и своеобразие словесного зодчества, ритм у Хлебникова, будь то поэзия или проза, подчинён требованию “кругового обзора”. Смирившись с тем, что переход от одного словесного блока к другому сопровождается сменой ритма, читатель вдруг обнаруживает внутри каждого из них — в зависимости от “дыхания” персонажа (или автора) — то же самое: и здесь ритм то ускоряется, то замедляется, то становится напряжённым, то прерывистым.

Так, в начале поездки Зангези речитатив детской считалки, призванный передать езду на игрушечной лошадке, напоминает припев из «Pas d’armes du roi Jean»: „Par saint Gilles, / Viens nous-en, / Mon agile / Alezan!” Хлебников слишком хорошо знал французский, чтобы поверить в случайное совпадение. Именно поэтому игреневая масть коня Зангези стала в моём переводе рыжей.

Такие отсылки к общеизвестному, классическому или народному ритму отнюдь не единичны; Хлебников — подобно тому, как он использует слова двойного смысла — прибегает к ним, чтобы придать тексту дополнительную глубину. Гоголевский ритм «Смерти Паливоды» немедленно вызывает в памяти эпическую жестокость «Тараса Бульбы». Это не стилизация, а нечто идущее стороной — и одновременно прямо к цели, своего рода музыкальное сопровождение для создания у слушателя определённого настроения. В «Аспарухе» узнаваемый ритм песни, где „растакой-сякой камаринский мужик отказался господам своим служить”, подчёркивает опасение героя быть схваченным и… предостерегает желающих поработить россиян. В другом месте ритмы солдатской песни и революционных гимнов создают атмосферу тайной сходки мятежников. А вот и Ганнибал: он повествует о своих походах чеканным ритмом лермонтовского «Мцыри», неизбежно вызывающим в памяти скалы, ущелья и пропасти.7![]()

Ещё раз: это не заимствования или смутные воспоминания, а цитаты, подобные обрывкам «Марсельезы» в «Двух гренадерах» Шуберта.

Фоновое сопровождение — один из важнейших у Хлебникова приёмов; каждый образ, каждая метафора вызывают понятийный отзвук. Иногда это воистину звукопись:

Визуальная и тактильная острота поразительны: морозные звёзды простреленных окон фотографически точны, а разлившаяся тяжесть судна на груди бурлака заставляет читателя непроизвольно напрячь мышцы. Эти внятные, чувственные образы с гораздо большей, нежели заумный язык, силой внушения обращаются через голову правительства разума прямо к народу чувств.

Звучные, яростные, точные до энной метафоры поражают своей подвижностью. Едва ли не всегда они включают единственный глагол. Пулемёт служит обедню смерти, как звонарь; казацкие пики как гости, как старинные знакомые входят в крикнувшее тело; держат кровли тяжкими руками / Трупы умершего моря; проститутки, заражая дурной болезнью сынков богатеев,

Р. Якобсон8![]()

И на этот раз, несмотря на то, что сообщение стянуто в „неразрывный узел”, визуально-звуковой образ более чем предметен.

Первое четверостишие этого стихотворения («Современность») фонетически построено на чередовании слогов: намисто9![]()

Второе двустишие любопытно тем, что показывает закоренелую привычку поэта намекать и то, как он использует подразумеваемую цитату.

Свобода-невеста — ещё один устойчивый образ Хлебникова, и заимствован он у великого писателя-демократа Чернышевского.10![]()

И здесь возникает вопрос о нравственности.

Разве прекрасное стихотворение теряет в совершенстве, когда его понимают? Является ли попытка показать, что якобы “проходной” образ таит глубокий смысл, преступлением против поэзии? Следует ли закрывать глаза на очевидное и с ужасом — vade retro — отвергать ключи, протянутые автором-искусителем?

На эти вопросы Николай Степанов отвечает: „Да!”

Образцовая точность высказывания Степанова не оставляет сомнений в сути его мысли. Речь не о насильственном, уродующем втискивании произведения в прокрустово ложе предзаданных формул. Вовсе нет! Он говорит о логичном, разумном объяснении (пусть и в кавычках), которое, в общем и целом, соответствует действительности. Именно это его и пугает.

Откровенно говоря, меня беспокоит другое. Прежде всего, потому, что поэзия Велимира Хлебникова не имеет ничего общего с размытостью контуров, обязательной в академической живописи. Это не приглашение предаться мечтам, а призыв к действию. Преднамеренному, продуманному в подробностях, часто жестокому:

Поэту, сказавшему такое, с беспредметниками и словоблудами не по пути. Он хочет быть понятым до конца. Его язык труден лишь потому, что нов. Овладеть им — сделать первый шаг на пути, предначертанному поэтом. Страх ненароком стереть пыльцу с крыльев бабочки здесь неуместен.

Хотя бы потому, что строки, на которые ссылается Степанов («Мне, бабочке, залетевшей…» // Плоскость VI «Зангези»), — о комнате человеческой жизни поэта, понимаемой как узилище. Хлебников прекрасно сознавал свою уязвимость в повседневной жизни, но на поэтическом уровне всё было с точностью до наоборот: он ощущал себя островом, возвышающимся над волнами ничтожества других людей. Боялся удела залётного мотылька? Ничего подобного! Поэт был уверен в грядущем признание своей гениальности:

И это второй упрек, который я позволю себе бросить профессору Степанову: как он, отдавший бóльшую часть своей жизни изучению Хлебникова, изданию Хлебникова, как он, проницательный учёный с острым поэтическим чутьём, умудрился сорок лет пребывать в уверенности, что истолкование может навредить подлиннику? Эдак мы договоримся до того, что веленевая бумага уродует оттиснутые на ней буквы! Что это за страх “раскрытия тайны”? Если такое случится, Хлебников выиграет стократ! Увы, эту возможность приходится полностью исключить.

Говоря о тех, кто склонен „молчать, скрываться и таить”, Сергей Эйзенштейн признаётся, что „выставлял напоказ всё, что находил”. И добавляет:

Поэзии Велимира Хлебникова никакими пояснениями нельзя невредить по той простой причине, что она вне любого рода экзегезы; её тайна кроется не в поверхностном герметизме, а в чуде творения, которое никто не способен “разложить по полочками”.

Следует сто раз подумать, прежде чем предполагать у автора стремление к неясности, ибо таковое чревато отказом читателя вникать — последнее, чего хотел бы Хлебников! А вот когда у воспринимающей стороны оказывается аналитический склад ума, это может иметь далеко идущие последствия.

В своей любопытнейшей работе «Russian Formalist Theory and Its Poetic Ambiance» Кристина Поморска, доказывая первостепенное значение зауми в поэзии Хлебникова, цитирует первую строку «Песни гайдамаков»:12![]()

Поясняю на примере.

Непонятное слово — кошмар каждого переводчика, почти непреодолимое препятствие, ибо словари помогают далеко не всегда. Где-то в середине 1930-х один парижский издатель получил письмо из Москвы, сплошь состоящее из оскорблений и нецензурной брани. Приписка внизу вывела его из столбняка: переводчица «Смерти в кредит» просила объяснить некоторые выражения, которых не оказалось в толковом словаре.

Непристойностей у Хлебникова я не нашла, но каждая страница, а порой и каждая строка ставила в тупик. Его невероятно богатый словарный запас, „безбрежный океан слов” (Василий Каменский13![]()

![]()

Я уже писала15![]()

![]()

![]()

Если распространить, как того хотел Хлебников, правило первой согласной на все языки, то для француза это будет означать, что рука (bras) делает с кувшином (broc) всё, что ей заблагорассудится; кинжалом (dague) можно убить мастифа (dogue); мачта (mât) высится над человеком подобно тому, как человек господствует над словом (mot).

Опираясь на законы новой семантики, поэт обновляет язык. Прежде всего, посредством „разрубленных слов, полуслов и их причудливых хитрых сочетаний”. Оказывается, „хитрые сочетания” позволяют изобретать понятия, богатеющие смыслом по мере количественного возрастания исходных корней. Лучшие из этих слов-обобщений столь красивы и выразительны именно потому, что многозначны. Так, на первый взгляд будетлянин составлен из глагола ‘будет’ и суффикса, указывающего на областную (реже племенную) принадлежность (киевлянин, вологжанин, псковитянин). Дальнейшие изыскания позволяют выявить праславянское ‘будити’ (будировать, побуждать) и украинское ‘будувати’ (строить), раскрывающие хлебниковское будетлянство во всей глубине этого понятия.

Слова, созданные таким образом (а их бесчисленное множество) — неотъемлемая часть лексикона Хлебникова. В ранние годы он даже писал этими новоделами рассказы и стихотворения. Таково, например, бесподобное «Заклятие смехом», состоящее исключительно из производных одного корня. Позже поэт усомнился в ценности подобных изысков: ‹...› безвкусица. Сочетание слов необычных крайне утомляет через пять строк ‹...›.19![]()

![]()

В предисловии к «Охоте на Снарка»21![]()

Хлебников, несомненно, был знаком с книгой Кэрролла: превосходно переведённая, она красовалась в любой русской библиотеке для детей. Была ли у него, подобно Алисе, „полна головушка идей” после «Бармаглота»? Почему нет. Но его собственная выдумка подразумевала более возвышенную цель: превращение забавы в рычаг литературного переворота.

Заводя речь о Хлебникове, нельзя упускать из виду внешнее влияние и тесную связь его поэзии не просто с разговорной речью, а с живущими веком мотылька привнесениями в неё, словами-подёнками. В России все школяры играли в «Почему?» Почему говорят ‘зима’, а не ‘мороз’? Почему ‘слава’, а не ‘гром’?... Отговариваться незнанием запрещено. И в ход шла даже не агглютинация, а расчленение слова на его фонетические составляющие, каждая из которых рассматривалась как самостоятельная ценность, оторванная от первоначального значения. Можно себе представить, как гимназист Хлебников упивался этой игрой и всем, что она предполагала: острым восприятием слова в его внезапной новизне; раскрытием неожиданно богатых фонетическими возможностями словоновшеств; полной свободой в обращении с укоренившимися понятиями; упражнением в находчивости; радостью победы. Разве не к этому стремился Хлебников, искореняя рутину ради самовитого слова?… Однако, в отличие от игры, которая намеренно превращала язык в абракадабру, поэт возвёл эти звуковые сдвиги в ранг новаторского приёма. В самом деле, почему дворяне (знать), а не творяне (созидатели)? Почему всегда отечество и никогда сынечество? Как видим, налицо не только перестановка корней — переосмысление колеблет общественные устои!

По сравнению с рекой слов-новоделов, заумь образует тонкий приток, разделённый, ко всему прочему, на два рукава. С одной стороны, это выкрики типа Манчь! Манчь! Эхнатена в «Ка» или Пиц, пац, пацу!22![]()

А вот и сам заумный язык. В «Нашей основе» даны речения на нём, а в «Зангези» — стихи с намёком на образцовость. Ибо для Хлебникова непонятное и поэтому действенное слово, каковой и задумана его заумь, — предварительный этап создания мирового языка.

Лишая слова их смысла, поэт пытался проникнуть в глубины членораздельного языка, в древнейшие пласты, единые для человечества. Он думал, что таким образом откроет письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населённой человечеством звезды, затерянной в мире. Разумеется, мировой язык, даже невнятный поначалу, лучше мировой бойни; но, как бы ни была соблазнительна эта идея, она не выдерживает критики, даже самой поверхностной. Эти тридцать слов, подобие химических символов — звёздный словарь количественно не более трети таблицы Менделеева, — даже зародышем языка не назовёшь. Просто потому, что перевод немедленно выявляет надуманность этой замашки на всеобщность: звука Ч, одной из клеток хлебниковской “периодической системы”, нет во французском, а Р — в китайском языке.

Ошибка Хлебникова — в его стремлении упорядочить непознанное. Магия зауми, как он её понимал, действенна лишь тогда, когда обращается прямо к народу чувств. Сему народу следует быть изначально заряженным “движениями души”, готовыми выплеснутся из подсознания: заумь предвосхищается, а не воссоздаётся. Исчислить её математически — загодя лишить всякой силы. Даже если бы расчёты, показывающие внутреннюю ценность того или иного звука, соответствовали действительности — что неверно, поскольку легко доказать обратное с помощью удачно подобранных примеров, — даже в этом случае слова, образованные согласно хлебниковской прописи, будут мертворождёнными. В них не окажется тайны, которая одна и определяет долговечность „шагадам, магадам”, „l’am-stram-gram” и тому подобных заклинаний.

Сугубо личный словарь Хлебникова отграничил его от переводимых поэтов. Это несправедливо до крайности, ведь, в конце концов, все эти vorpal sword, Tumtum tree, Jabberwock, snicker-snack никоим образом не помешали Льюису Кэрроллу быть доходчиво переведенным на французский язык.23![]()

![]()

Помню бурю возмущения даже не изъянами моего перевода, а относительно самого решения взяться за него. Как правило, зоилы русским не владели, да и Хлебников был известен им разве что по комментариям к его теоретическим трудам. Это не помешало платоническим поклонникам поэта заявить в один голос: перевод невозможен! С русскоговорящими оказалось того хуже: поощрением было сопровождаемое сочувственным взглядом „Да она с ума сошла!”.

Осуждение, да ещё столь бурно выказываемое, едва ли объяснимо страхом перед телескопными (télescopage, amalgame, mots-gigognes, mots-valises) словами: то, что возможно по-английски, возможно и по-русски. Дело в другом. Корни табу гораздо глубже: недоверие. Скрытое к автору, откровенное к переводчику.

Будетлянин создал язык, который по привычке называют абстрактным. Для теоретиков формализма уже одно это доказывало его гениальность, а посему доискивания надобы хлебниковских поисков от них ждать не стоит. Перевод же представляется неуместным по той простой причине, что французский язык гораздо более утеснён своими правилами, нежели русский, и воспроизвести перлы исходника на нём подчас невозможно. Зато перевод пробивает брешь в бастионе русского формализма. „Назвать человека, занимающегося вопросами формы, формалистом столь же разумно, как назвать человека, изучающего сифилис, сифилитиком”, — сказал Эйзенштейн, чьё мнение в данном случае имеет определённый вес.

Разумеется, от обоснованных опасений отмахиваться глупо. Дословный перевод произведений Хлебникова немыслим — даже если предположить, что таковой вообще возможен. Вынужденный пересоздать часть исходника, переводчик иной раз обречён вольничать напропалую. Какой бы относительной ни была эта свобода, она кажется неприемлемой, возмутительной. И следует признать, что возмущение это справедливо, ибо законность такого рода действий сомнительна. Стоит допустить малейшее отклонение от исходника, доверие ко всему переведённому ставится под вопрос. Оценить фонетическое или идиоматическое подобие могут лишь те, кто знает оба языка, — но переводчик работает не для них. Прочие вправе заранее сомневаться... Да, недоверие оправдано; оно даже плодотворно, ибо заставляет переводчика не искать лёгких путей, упорно искать единственно верное слово, способное полностью передать мысль автора. Но это порой невозможно. Что лишний раз доказывает правоту сторонников табу.

И всё же не следует бояться свободы, даже если она слишком развязывает руки. Только взяв на себя всю ответственность, по-настоящему поставив себя “на место” автора, переводчик меньше всего рискует подложить ему свинью.

Великий критик Виссарион Белинский написал это сто тридцать лет назад, и каждый переводчик должен усвоить это золотое правило. Всё остальное — вопрос элементарной честности: не приукрашивать или, того хуже, не смягчать слова автора, не поддаваться искушению “поправить” текст, сгладить шероховатости, повторы, стилистические или синтаксические ошибки. Короче говоря, быть как можно более беспристрастным.

И ещё — любить то, что переводишь. Любить страстно. Быть им одержимым. И делиться с читателем не плодом добросовестного труда, а радостью открытия.

Для Хлебникова форма — не чехол, оболочка или фантик, а составная часть многосложного целого. Отделять её от этой совокупности, считать самоцелью — значит путать законченное, продуманное, выстроенное стихотворение со словами, из которых оно состоит. То, что внутренний посыл иной раз проявляется странным образом, ничего не меняет.

„Хлебников ‹...› существовал поэтической свободой, которая была в каждом данном случае необходимостью”, — писал Юрий Тынянов.

Дети “живут впервые” — понимают, например, общеупотребительные выражения дословно, в прямом смысле: „Он ходит по струнке, они на ножах”… Глаза настоящего поэта всегда широко, по-детски распахнуты. „На мои волосы выпал снег...” — банальность, стёртая от частого употребления, словно булыжник мостовой. Пинком отправляя этот булыжник в полёт, поэт скажет: „По моим волосам уже на санях кататься можно!” Избитому сочетанию слов не только возвращается первоначальная свежесть — меняется настроение: меланхолия → самоирония. Замена словесного клише нехитрой, на первый взгляд, шуткой обнажает глубинный, отнюдь не шуточный посыл.

Использование поэтом игры слов гораздо сложнее. Бывало, каламбурное поветрие охватывало и Россию, и Францию. Существовало даже общество каламбуристов, собиравшее сливки петербургской словесности в доме “писателя-инспектора” Фёдора Сологуба.26![]()

Есть любители знать обо всём понемногу, не вдаваясь в подробности — верхогляды. Их привычка бегло, не вчитываясь, просматривать новинки выводила Хлебникова из себя. Именно для таких „образованцев” он уснащал свои произведения отточенными каламбурами вроде как то-с: кактус, которые взрывались, как петарды (шутихи, по-русски). Удивлённый скоростник вздрагивал, возвращался к началу страницы и внимательно её перечитывал. Мысль о том, что он попал в ловушку, так и не приходила ему в голову, но смутное беспокойство заставляло в дальнейшем быть начеку.

В «Идиоте» князь Мышкин говорит: „У меня нет жеста приличного, чувства меры нет…”. Это идущее вразрез с благоразумием движение души у Хлебникова принимает вид острого словца, часто жестокого, даже ранящего. Оно-то и нарушает строй его стихов, гораздо больше раздражая читателя, чем прочие “выкрутасы”. Как и у героя Достоевского, “неуместность” высказывания проистекает из его обезличивания: слово решает само за себя.

Не следует делать вывод, что надоба каламбурить у Хлебникова столь уж велика. В его “уловках” есть доля игры, подобно тому, как в стихотворениях из «Собрания произведений» иной раз чувствуется поиск формы, не более того. Сегодня каждая строка поэта драгоценна для нас — при условии, что мы воспринимаем рукописи тем, чем они, по большей части, являются: черновиками, набросками незаконченного. (Хлебников метал перуны в братьев Бурлюков за обнародование своих почеркушек, названных им старым бумажным хламом, предназначенным отнюдь не для печати27![]()

Вернёмся к игре слов. Нежная, горько-сладкая или яростная, она пронизывает творчество Хлебникова. За одним исключением. В «Госпоже Ленин» нет и намёка на иронию. В «Свояси» он признаётся, что стремился здесь найти бесконечно-малые художественного слова.

Пьеса, по-видимому, вдохновлена постановками Метерлинка в России («A l’intérieur» тогда была “гвоздём сезона”). Вероятно, свою роль сыграли «Жизнь человека» Леонида Андреева28![]()

![]()

![]()

Но зачем тогда придавать пьесе столь упрощённую, урезанную донельзя форму? Потому, что эта форма единственно возможна при столь бедственном для действующего (мыслящего) лица положении дел. Распадающееся сознание не может позволить себе расслабиться ни на миг, прерывание череды простейших умозаключений смерти подобно. Холодный узел рубашки, очевидно смирительной, — ключевая подробность этой драмы — позволяет предположить, что подобие это приурочено автором к разделяющей 1-е и 2-е действия неделе. Трудно подобрать более убедительное внутреннее побуждение для любой другой формы, нежели та, которую поэт избрал для этого шедевра.

Более того, замысел «Госпожи Ленин» точно вписывается в логику драматургии Хлебникова как таковую.

Выделять созерцог, то есть хлебниковский театр, в нечто самостоятельное неразумно, мягко говоря. В «Детях Выдры» есть драматические зарисовки, в «Ошибке Смерти» — стихи. Диалоговые сцены «Внучки Малуши» не менее и не более театральны, чем в «Пружине чахотки». А как насчёт «Зангези» — дидактической поэмы, итога лингвистических и математических изысканий поэта — единственного, не считая «Ошибки Смерти», поставленного на сцене произведения Хлебникова?

Кроме того, в его драматургии есть и нацело укладывающаяся в русло театрального искусства России 1906–1922 гг. струя. Его первая пьеса «Снезини» (1906), своего рода интермедия между прологом и первым актом «Снегурочки» Александра Островского,31![]()

«Аспарух» очерчивает контур особой логики драматической вселенной Хлебникова. Завоеватель, „своей победой побеждённый”, — чисто хлебниковский персонаж, родственный Поле, Чортику, маркизе Дэзес и прочим действующим лицам перевёрнутого мира.

Примечательно, что деймо «Снезини», подобно его вдохновительнице, славянской мистерии о встрече весны «Снегурочке», более-менее твёрдо стоит на почве реальности, в «Аспарухе» же исторически достоверное событие переносится в плоскость “трансцендентальной иронии”,32![]()

![]()

Скандал вызвала не сама пьеса, а её режиссура: в подрыве театральных устоев чувствовалось неприятие окружающего мира, его трусливой посредственности и скудоумной метафизики, угадывался призыв к ещё более решительным преобразованиям. И действительно, среди важнейших — и наиболее спорных — постановок Мейерхольда ультраклассические пьесы «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Маскарад» Лермонтова и «Лес» Островского — едва ли не весь репертуар Малого театра.

Маски комедии дель арте, стилизованные декорации, а то и вовсе голые кирпичи задника сцены,34![]()

Такая дерзость не могла не прельстить Хлебникова. Чтобы бороться с миром, который он не принимал, молодой поэт черпал вдохновение в жанре “мистической сатиры” — термин, вполне применимый к его собственному театру, — и выстраивал свою драматическую вселенную навыворот.

Формально это привело к созданию воистину антитеатра: действующими лицами хлебниковского созерцога оказываются Голос Слуха и Голос Зрения, Винтик чахотки и Кровяной шарик, Азбука и пение птиц. В чисто сценическом плане антитеатр Хлебникова идёт дальше исканий Мейерхольда, достигая кинематографической полифонии.

Что касается содержания, то “перевёрнутый” мир поэта не абсурден и не бессвязен. Он до мельчайших подробностей подчиняется строгой “изнаночной” логике; поведение персонажей — единственно возможное, единственно приличное в сложившихся (вверх тормашками) обстоятельствах. Логика появления на выставке (по ошибке: послали за одноименным вином) Рафаеля и его просьба о встрече с Микель-Анджело кажутся верхом нелепости. Однако именно так и следует поступать в мире “шиворот-навыворот”.

Здесь убийца просит свою жертву объяснить причины убийства — и убитый благодарит убийцу за пищу для размышлений. Умирающий не забывает прихватить с собой фланелевую жилетку, чтобы согреться во время переправы через Лету. На выставке говорливая пара каменеет, становясь прекрасными и нагими изваяниями, но зато звери ожили. Твой соболь поднял головку и жадным взором смотрит на обнажённое плечо. ‹...› С твоих волос с печальным криком сорвалась чайка. Безумие заставляет госпожу Ленин любой ценой сохранять ясность ума. Девий бог отправляется в Древнюю Грецию, чтобы найти смерть, которая ждала его несколько тысячелетий; в харчевне, где резвятся весёлые покойники, умирает сама Смерть. Наконец, апофеоз нелепицы в «Мирсконца»: Поля сбегает из катафалка, везущего его на кладбище, но в финале оказывается младенцем в детской коляске. Важная подробность: старческая болтовня Поли стихает по мере того, как он молодеет, завершаясь гробовым молчанием младенца, у которого есть дела поважнее, чем трепать языком.

“Вывернутая наизнанку” сатирой на окружающую действительность вселенная оказывается противоядием от самой себя. У Хлебникова Смерть, под какой бы личиной она не прятала свой оскал, неизменно проигрывает. Что бы ни случилось, для неё это всегда плохо кончается.

Отношение Хлебникова к Смерти — неизменно против. Он не из тех, кто поддастся соблазнам этой барышни! Он знает её подлинное лицо, её наглость, её скудоумие. Воин жизни, он борется со Смертью всеми силами, срывая с неё покровы благопристойности, скрывающие омерзительную суть.

Разгул репрессий, последовавших за революцией 1905 года, взрыхлил почву для “философии смерти”. Эпидемия самоубийств среди молодёжи достигла ужасающих размеров. Царская полиция смотрела сквозь пальцы на появление клубов, подобных «Огаркам», где эротика била через край, а наркотики предлагались открыто: правительство предпочитало иметь дело с кандидатами в самоубийцы, а не с возможными бунтовщиками. В „годы позора”35![]()

![]()

У Хлебникова были веские основания противопоставлять бескорыстие народных поэтов гораздо более приземлённым заботам „властителей дум”. Те, кому он поименно вменял пагубное влияние, действовали по расчёту, из корысти: Максим Горький в язвительном памфлете37![]()

Корыстолюбие поэта казалось Хлебникову проделкой природы (lusus naturae), ничего, кроме отвращения, вызвать не способной. В «Ошибке Смерти» он описывает буйное веселье покойников, но, даже заставляя петь песни, показывает их узниками харчевни, где они бесчинствуют. Лишь получив — благодаря вмешательству тринадцатого гостя, самого поэта — избавление от всевидящего ока Барышни Смерти, покойники оживают толчками по мере её умирания. Весёлый пир освобождённых.

Подобно древним бардам, бескорыстный певец воспевает радость, ибо умеет прислушаться к тому, что говорит ему его земля. Хлебников славит обновление природы, поёт о Весне, побеждающей Морану, о жизни, берущей верх над смертью. Новое торжествует над окаменевшими пережитками прошлого — вот стержневая мысль его творчества.

Илья Эренбург разделял поэтов, свидетельствующих о своём времени, на два типа: подобных ветру и подобных эоловой арфе.38![]()

Поэт, говорящий от имени своего времени, — Лермонтов:

Есть и поэт-летописец своего времени, тот, кто вырезает на кости видимое. Но и напор „горлана главаря”, и точность летописца имеют одну цель: сказать правду, всю правду, ничего, кроме правды.

Хлебников не был “голосом эпохи”. Он был слишком замкнут, возможно, слишком робок, чтобы смотреть в лицо толпе. Ему недоставало той харизмы, которая так пленяла и воодушевляла слушателей Маяковского. Даже в кругу друзей он держался наособицу. В автобиографии «Я сам» Маяковский свидетельствует: „Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом”40![]()

Хлебников всё это знал.

Такие проблески редки. Ещё реже встречаются откровения личного свойства. Чарующая задушевность любовного послания «Детуся!», несколько стихотворений, где проступает эротика, несчастная любовь в «Ка» — вот, пожалуй, и всё. Изредка находим крайне сдержанные намёки на его личное участие в повествуемом: например, мимолётное замечание в «Малиновой шашке» (Белокурые волосы, которые я когда-то знал вьющимися).

Незримое присутствие. В большинстве своих произведений поэт стоит за кулисами, наблюдая, словно памятливый Асмодей, а потом вырезает на кости видимое. Лишь когда обстоятельства ставят его в центр события, касающегося всех людей, Я поэта прорывается наружу. «Война в мышеловке», «Октябрь на Неве», «Ночь в окопе» — это больше, чем свидетельства очевидца. Это недвусмысленные заявления, где Хлебников обвиняет, защищает, где он человек и гражданин.

Помимо подобных проявлений, Я редко вмешивается, разве что когда поэт считает, что литературная или художественная проблема выходит за рамки сугубо личного. Например, в «Сне», «Никто не будет отрицать...» или «Ка2» и т.д.

Парадокс? Вовсе нет. Я обретает подлинное величие лишь тогда, когда становится не-Я, когда, истребив самомнение, осознаёт себя клеткой волоса или ума большого человека, которому имя Россия или даже Вселенная. Самоотречение Хлебникова никоим образом не измышленное, не волевое; оно в его крови, Будетлянин плоть от плоти бескорыстных певцов, чьи песни живут в веках именно потому, что подарены людям. Воистину Я — это то, что сливается с Ты и Он. Именно этого Хлебников и добивался.

Полное отсутствие “ячества” даёт поэту небывалую внутреннюю свободу и десятикратно умножает его способность выразить себя. Столь же многосложный, как и его творения, в своём разнообразии Хлебников соперничает с окружающим его миром. Он — прачка и Великий князь, конь скифского воина и разбитый в аварии автомобиль, фараон XVIII династии и кормилица барского щенка; он — степь, караван, каменная статуя на кургане и утёс, на котором высечено его имя... Разве не эта способность по своему желанию влезать в чужую шкуру создавала видимость разбросанности? Разве не равнодушие к себе и пристальное внимание к другим делали Хлебникова “безумцем” в футуристских кругах, где самоутверждение было догмой?

В любом случае, именно ментальная вездесущность выстраивала хлебниковский мир будущего:

И не только коров. Во времена «Ладомира», вселенной братского взаимопонимания, дуб и тростинка важны одинаково:

Воздержимся от улыбки. Такая всеохватность кажется невероятной только нам, потребителям; невозможность общаться — прекрасный повод пренебречь “братьями меньшими”! Наша скудоумная самоуверенность талдычит: „Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!” Добавим: не может быть для нас. И всё-таки в 1969 году в Париже мужчина объявил голодовку, пытаясь предотвратить забой детёнышей тюленей. Наследуя Хлебникову (1916–1918):

Да, не стоит улыбаться. Уважение к жизни, ко всему живому — вот та наипростейшая мудрость, в которой нуждается наш мир.

Не следует и заблуждаться: Хлебников не был францисканцем из Астрахани; в его любви к „моему брату коню” и „моей сестре корове” нет ни мистики, ни христианской благостыни. Путём логических рассуждений, строго следуя диалектике познания, поэт пришёл к эгоистическому выводу: личное счастье — совокупное счастье окружающих. Именно с высоты положения человека в природе он хотел освободить обезьян, траву и богов.

Ладомир, описанный Хлебниковым в его великой поэме и в ряде утопических произведений, указывает на главную ошибку современного общества: порабощение природы, а не высвобождение её сил. Одной лишь молнии-слуги уже достаточно для удовлетворения бытовых потребностей XXX века. Её подневольное (и будет молния рыдать) состояние — личная месть поэта громовому разряду как угрозе свыше:

Искоренение голода во всём мире посредством питания съедобной глиной; прекращение войн путём объединения народов в единое государство; устранение имущественного неравенства отменой денег и создания единой валюты (Совершать обмен видами труда посредством обмена ударами сердца ‹...› Считать, что среднее число ударов равно 365·317 в сутки); борьба с неграмотностью посредством радио и (так!) телевидения; освоение космоса...

Отвечая на анкету С.А. Венгерова для «Критико-библиографического словаря русских писателей» (1914), Хлебников писал:

Однажды Эйнштейна спросили об одном из его учеников, и он ответил: „А, этот?.. он стал поэтом. У него недоставало воображения для математики”.

Поэт и математик, Велимир Хлебников предвидел светлое будущее, согласованную во всём, предсказуемую и благую вселенную. У него было развитое воображение.

1969

Luda Schnitzer

Жану-Филиппу Жаккару

Ихарев: Вот она, заповедная колодишка – просто перл!

Николай Гоголь. Игроки

Добродетелью украшайтесь.

Антон Чехов. Жалобная книга

днажды, заметив разброд и шатание двенадцати, Спаситель пресёк разговорчики наставлением:

днажды, заметив разброд и шатание двенадцати, Спаситель пресёк разговорчики наставлением:Чувствуете пробел? Ориген и Евсевий то же самое: недостаёт наречия. Арамейский ли таков, переводчик ли подгадил — в действительности, мол, сказано: „Будьте просты (доверчивы), как дети”.

Спорное утверждение, докажу на примере. Все знают, что пушкинское „Тройка, семёрка, туз...” родом из масонства. Никто не знает, что хлебниковское 317 оттуда же. Хотите верьте, хотите нет.

Продолжаю напропалую, без обиняков.

Простота (доверчивость) из наставлениия Спасителя выпадает уже потому, что апостолы изначально, с первых шагов на поприще благочестия брали слова Его на веру. Без понуканий. Даже Фома. Фома усомнился только раз и только потому, что был близорук. Какую же добродетель в действительности проповедал Иисус?

И опять, и снова приходит на выручку незакатное Солнце русской поэзии:

Как известно, малое стадо Иисуса с брачными узами расплевалось, а в подвал иудейского детства спускаться не советуют. Нежная пора Пушкина, судя по изысканиям Юрия Тынянова, тоже выдалась не ахти: родители ели кислый виноград и запивали уксусом. Отроческая оскомина обернулась известно чем — догонялками с Дон-Жуаном. Тá губы после селёдки не вытерла, другая вшей вычесать поленилась, третья подмывается не по шариату и так далее.

Наконец, свершилось. Испанский хмырь посрамлён и уработан: чистейшей прелести чистейший образец уже не мечта пополам с мурашками в мошонке, а венчанная жена. Свершилось поздновато: перестарок, по меркам века — мышиный жеребчик.

И давай навёрстывать.

Домостроительство подразумевает деторождение. Сам, надо полагать, из детских попок остриц по ночам не извлекал, предоставлялось нянюшкам. И соску под столом не нашаривал, предоставлялось боннам. А всё потому, что супруга знала дело туго: не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать. Прямой расчёт уподобиться св. Урсуле.

Меня пытаются поправить: так уж и никому не строила глазки, так уж и не собирала губки сердечком. Отчего ж не строить и не собирать: первейшее средство от увядания кожи. Умиление сердец, вот как называла такого рода приёмчики лесковская Грушенька.

Однако Пушкина эта законная прихоть непраздных (наш случай) жён вгоняла в абиссинскую пену. И вот он смертельно ранен, исповедуется, и государь платит его долги. Умиление сердец, повторяю. Николай Павлович мог и по миру пустить: кому понравится снисходить вхолостую.

Наверняка не все читали Писарева, то бишь понятия не имеют, чем обернулось благоутробие так называемой Натали (панибратство захолустной образованщины). Вкратце перескажу: муж сравнялся с Песталоцци — раз, внёс лепту в богословие — два.

Но это по мнению Владимира Соловьёва лепту, многодетные Розанов и Флоренский наперебой возвышают ставки: пещера Али-бабы, копи царя Соломона, Эльдорадо, Клондайк, золото Маккены и всё в таком роде.

А вы думали, «Евгений Онегин» про любовный треугольник: она, он и его дурь. Прямо как дети, право.

Именно сейчас, когда Россия накануне переселения народов, а туземная рождаемость угрожающе низка, следует поторопиться с перестройкой преподавания словесности. Разбор прославленного романа в стихах я бы начал с того, когда и при каких обстоятельствах он был издан целиком. Не надо подсказывать, что в 1833-м; назовите мне первенца незакатного Солнца русской поэзии и его многоплодной Венеры.

Совершенно верно: Мария (1932). Вспоминаем брата-погодка: младенец наречён Александром (1833). И вся эта малышня — в разгар окончательной, на века, отделки «Евгения Онегина»!

Мне возразят: малышня-то малышня, но произведение задумано ещё до восстания на Сенатской площади. Ну-тка?

С омерзением отвергаю обвинение Солнца русской поэзии в недальновидности. Пушкин-ходок уже знал ответ на вопрос Пушкина-семьянина: раскладывать мальца вдоль или поперёк лавки.

Вот именно: ни-ни! Резвость и ещё раз резвость! Ну, попенять в случае прокуды... Поронцы предоставим (вот она, прозорливость!) отчиму.

Подражая Пушкину, ничего иного не остаётся, как истолковать наставление Спасителя следующим образом:

Иначе говоря — делу время, потехе час. Проказник Хлебников из вредности вывернул бы наизнанку, но я же не Хлебников, а только учусь.

Учусь властвовать собой, как присоветовал один умник по-детски доверчивой (на его беду, как выяснилось) деве. Доверчивость хороша в меру, да? То же самое плетение словес: откладываю до лучших времён.

Лопай, что дают.

Антон Чехов. Жалобная книга

О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух!

Александр Пушкин О, сколько нам открытий чудных...

Подарил сгоряча, заодно с парой-тройкой самобитных оттисков одержимого в хорошем смысле парня из Перми, каким тот же Май представлял меня нужным (обоюдно) людям.

Подарил сгоряча, заодно с парой-тройкой самобитных оттисков одержимого в хорошем смысле парня из Перми, каким тот же Май представлял меня нужным (обоюдно) людям.

А Робин в Астрахани гащивал, даже туземцы памятную доску оборудовали в честь заморской знаменитости. Я это пронюхал и решил воспользоваться. Сработало: Робин делает запрос, и сканы повести Андриевского тут как тут.

Дальше — больше: лет уже тридцать назад я поддался на уговоры астраханцев пополнить их запасники, среди прочего подарив письма Дуганова времён его безвестности. Ни о каком Обществе друзей Велимира Хлебникова никто и слыхом не слыхивал, вот каких времён. Погодя указанный выше срок, издаю Полное собрание сочинений победительного, как ныне признано, Дуганова. Насельники адских котлов — судя по шаляпинскому, с гнусавинкой, хохоту „А письма? Без писем — филькина грамота!” — взяли это дело на хищную заметку... Неподражаемая непререкаемость!

Не очень-то надеясь уклониться от дальнейших распеканий, суюсь к астраханцам. Предсказуемое ни гу-гу. Но низкопоклонство перед Западом-то на что, а? Преклонение-то вперегиб, а? И точно: стоило Робину кашлянуть — сканы писем Дуганова тут как тут.

И далее брать Астрахань (единственное на земле место, где любят Хлебникова за деньги) на испуг остерегусь по самой простой причине: морщинистость местного населения вгоняет прямо-таки в столбняк. А именно: вся младая поросль до последнего Гавроша рассована по исправительным учреждениям, одни надзиратели на улицах. Прапорщика Малеева знаете? Какое там Салтыков-Щедрин — Хармс отдыхает!

Почему Робин Гуд? Потому что рулит не лермонтовское „Нас было двое, брат и я”, а дворовое “Собралися три бандита, / Чья-то морда будет бита”. Все трое хоть куда, но пришлось-таки рассредоточиться. Кто где. Гуд в Женеве, Дубровский в Загребе, капитан Копейкин в уральской тайге. Пересвистываемся, да.

Почему Копейкин, а не Кудеяр? Потому что Степан Разин дуванил добычу с оглядкой на общак, а у нас не так. У нас всё, до копейки — трудовому народу. Всё-всё-всё.

Последний пример: это вот, августовское обновление. Знали бы вы, каких трудов стоило Дубровскому добыть полуподпольного Томсона! А эта вот, что перед вами, Луда Шницлер? Утопленница почище Офелии — у той даже губы посинеть не успели. Нет, вы утопите мне Гутенберга, умники. Утопите, а потом сканируйте постранично. Ни один морщинистый не справится!

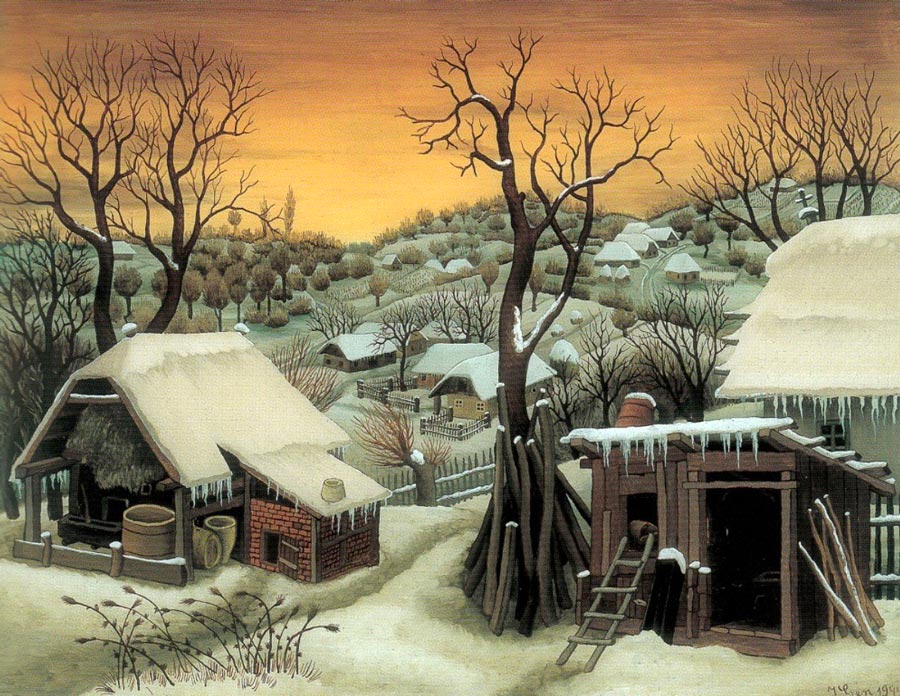

Перевести Луду не диво, а вот попробуйте должным образом предварить. Думаете, я сразу поставил на Ивана Генералича? Ого, сколькими пренебрёг. И только задним числом сообразил, что все отвергнутые — хорватские землепашцы. Мало того, из одной деревни!

Смотрим, кто первый догадался писать маслом по стеклу и увлёк примером односельчан (Hlebinska škola). Кто этот хлебинский Хлебников?

Голос, властный как полюдье,

Плавит всё наперечёт.

В горловой его полуде

Ложек олово течёт.

Борис Пастернак. Художник

О другой, то бишь. Об Акулине, статс-даме Аделаиды Ивановны.

Именно статс, а не пик.

Никакая не заумь, а трезвый расчёт. Дело в том, что переводчик я не за деньги, а за Хлебникова. Который дозволяет подражать себе в единственном случае: без иноземных заимствований.

О чём втайне — даже Дуганову не проговорился — мечтал Николай Иванович Харджиев? О том, чтобы у Сергея Бирюкова (а уж он видал виды) челюсть по прочтении выпала. Простой пример:

Итак, почему Акулина статс, а не пик? Встречный вопрос: а ты действительно вник в шнитцерово истолкование Хлебниковской зауми?

Но ты же не верхогляд. Поэтому оставляю статс-даму на самоподготовку, на следующем занятии ответишь. Подсказку? Отчего нет. Лови.

Подробностей кот наплакал: в девичестве Людмила Маковская; родилась в Германии, двенадцати лет отроду оказалась в Париже; начинала как ваятель, далее журналистика, переводы Велимира Хлебникова, рассказы и сказки для детей. На этом подробности иссякают, выжженная земля.

Подробностей кот наплакал: в девичестве Людмила Маковская; родилась в Германии, двенадцати лет отроду оказалась в Париже; начинала как ваятель, далее журналистика, переводы Велимира Хлебникова, рассказы и сказки для детей. На этом подробности иссякают, выжженная земля.| Персональная страница Луды Шнитцер на ka2.ru | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||