В. Молотилов

Оперение

памяти Александра Градского

1. Полуслитное поименование

К моим костям и следу нет!

Для вас, для всех я весь в утрате!

Карл Георг Вильгельм Розен. Жизнь за царя.

С кем постоянно попадаешь впросак, так это с Игорем Северяниным. Во-первых, не Игорь Северянин, а Игорь-Северянин. Имя без родового прозвища, отчасти (наполовину? допустим) слитное с проживанием на весьма (или довольно-таки) высоких широтах (что за прелесть этот Евклид). Где как облупленного знают Анику-воина, недоумка с развитым чувством самосохранения: шуганули — откуда только прыть взялась. А потом бочком-бочком назад, в опчество.

При этом Соловей-разбойник всегда на особицу, и Ванька-Каин до последнего вздоха сам по себе, подлец. Тем хуже для сыщика смыслов, буде снизойдёт пособить. Лично я тупо недоумеваю, не более.

Прозвища тех, кого на горло не возьмёшь, русский человек выговаривает с почтительной расстановкой: Василий Блаженный, Алёша Бесконвойный, Никита Пустосвят. Пока сыщик смыслов обувает сапоги-скороходы, раскину своим умом. Готово: не бойся показаться смешным — и народ к тебе потянется.

Северянину предшествовала некоторая молва. Впрочем, радиус её действия был ограничен. До широкой публики совсем не доходили маленькие сборники, настойчиво публикуемые Северяниным.

Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство «Гриф» выпустило первую его книгу, которой Фёдор Сологуб предпослал любезное предисловие.

И всё же носились о Северянине смутные слухи. Юродствует. Поёт стихи, как кафешантанный куплетист. И связывалось с именем Северянина новое, но уже подхваченное репортёрами слово — футуризм. Что обозначает оно, в провинции не понимал ещё никто. Мелькнуло известие в газетах о людях с позолоченными носами, явившихся на одну из питерских выставок. К такому сообщению примкнули другие, и всё это были вести о скандалах, о молодых людях, устраивавших шумные вечера, обругивавших Пушкина и публику, выплескивавших в первые ряды чай из недопитых стаканов. Вести о раскрашенных физиономиях, о страшных одеяниях этих субъектов. О частых вмешательствах полиции. О том, что дело на некоторых диспутах доходило до драк.

И Северянин примыкал к футуристскому племени, выдавая себя за одного из вожаков. Правда, он вышел не раскрашенный и одетый в благопристойный сюртук. Был аккуратно приглажен. Удлинённое лицо интернационального сноба. В руке лилия на длинном стебле. Встретили его полным молчанием. Он откровенно запел на определённый отчётливый мотив.

Это показалось необыкновенно смешным. Вероятно, действовала полная неожиданность такой манеры. Хотя и сами стихи, пересыщенные словообразованиями, вроде прославленного “окалошить”, нашпигованные иностранными словечками, а главное, чрезвычайно самоуверенные и заявляющие напрямик о величии и гениальности автора, звучали непривычно и раздражающе. Но вряд ли публика особенно в них вникала, улавливая разве отдельные, наиболее хлёсткие фразы. Смешил хлыщеватый, завывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. Всё это соединялось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры, со взглядом, устремлённым поверх слушателей, с ленивым помахиванием лилией, раскачивающейся в такт словам. Зал хохотал безудержно и вызывающе. Люди хватались за головы. Некоторые, измученные хохотом, с красными лицами бросались из рядов в коридор. Такого оглушительного смеха я впоследствии ни на одном поэтическом вечере не слыхал. И страннее всего, что через полтора-два года такая же публика будет слушать те же стихи, так же исполняющиеся, в безмолвном настороженном восторге.

Сергей Спасский. Маяковский и его спутники. Воспоминания. Ленинград: Советский писатель. 1940. С. 6–9.

А ведь кроме страстотерпцев (Георгий Победоносец, Параскева Пятница) и вероучителей (Николай Угодник, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст), с расстановкой пишутся и прозвища застрявших в памяти народной мирских владык: Владимир Красно Солнышко, Святополк Окаянный, Василий Тёмный, Иван Грозный, Алексей Тишайший, Пётр Великий, Александр Благословенный, Александр Освободитель, Александр Миротворец, Владимир Ленин, Иосиф Сталин. Двое последних на -ин, кстати говоря.

И опять раскину своим умом: наполовину (и более) слитная скороговорка поименования — род издёвки. В случае самоназвания — глумление над самим собой.

Но глумление над самим собой никоим образом не соответствует земному чехлу Игоря-Северянина: застёгнутый на все пуговицы величавец.

Допустим, величавец дутый, пыль в глаза пускает. Встречайте по одёжке, и всё такое. Вопрос: ходят парой выпендраж и самоуничижение? Даже на коньках рука об руку нарезают, если Ф.М. Достоевскому заблагорассудится: человек-из-подполья, Фома Опискин, Петя Верховенский. Воображение Достоевского такие, бывало, примиримые противоречия выяснит у какого-нибудь оборванца с Шиллером за пазухой, что лёд и пламень со страху бегом под венец! Не наш случай, увы.

Так что же Игорь Васильевич Лотарев хотел сказать своим отказом от родового прозвища в пользу смычки с довольно-таки прохладными широтами? Лотарёв, прошу прощения? И не разводить руками, не разводить!

Разве что для дружеских объятий с Василием Никитичем: лёгок на помине. Обнялись, расцеловались, к делу: что за неведома зверушка Игорь-Северянин?

— Пустили свинью за стол, она и ноги на стол.

— В смысле?

— В смысле призвания варягов. Ингвар, сын конунга Рёрика, нахрапом отцова шурина Хельга исхитил стольный Киев-град у Дира и Аскольда. Отцов шурин приходится Ингвару дядей по матери, Ефанде Урманской (Норманнской), заморское Хельг восточные славяне произносят Ольг. При этом их родо-племенная знать гордится отчеством, а не материнством: ни разу не семито-хамиты. Можно гордиться отчеством Ольгович? Почему нет. А отчеством Ольговна? Инда выплюнешь, и бегом рот полоскать. И вот Хельг, дабы не бременить совесть незавидным отчеством прижитых с туземками дочерей, даёт Одину обет безбрачия. Дав, по примеру тургеневского Павла Петровича Кирсанова изливает отеческие чувства на малолетнего племенника Ингвара (Игоря). А там и воевода Свенельд скликает под стяг (standard) Святослава Игоревича боевитых земляков. Свершилось: Русь, куда несёшься ты? Нет ответа!

Но это Василий Никитич развёл на бобах, ни разу не кладезь подноготной футуризма. Кладезю ведома первая попытка Игоря Лотарёва заявить о себе городу и миру: князь Олег Сойволский.

Смотрим, какие бывают в России князья: по случаю (случке) — раз, природные — два. Доискиваемся, что такое князь по случаю (случке): лицо, коему царь-государь или государыня-матушка испросил(а) у европейского монарха пожалование титулом принца. Или герцога, на худой конец (игра слов). Но за принца бонус: отработаю походом на обоюдного супостата. Русско-шведской войной? Да легко. И русско-турецкой? Договорились.

Природные князья, в свою очередь, подразделяются на татарских, горских, рюриковичей и гедеминовичей. Татарские князья суть мурзы (те же принцы), принятые на русскую службу при условии немедленного крещения в православную веру и женитьбы на столбовой дворянке. В итоге нисходящее потомство служилых степняков за редким исключением (Кантемиры, Юсуповы, Урусовы, Мещерские) родовитостью не блещет. Горские (черкасские) князья влились в русскую знать главным образом при Иване Грозном, когда тот породнился с Кавказом через Кабарду. Почему через Кабарду? Очень просто: все до единого кабардинские князья — потомки египетского султана Инала. Пушкин переиначил султана в Салтана, что задним умом на руку Ивану Васильевичу: царь и в Африке царь.

Разумеется, ордынские чингизиды и горские иналиты внесены в Государев родословец, но даже татарский поскрёбыш Карамзин (потомок беглого крымчака Кара-мурзы, Семиона во святом крещении) наступил на горло собственной песне: зиждители святой Руси — удельные князья, и только. Следовательно, северянинский князь Олег Сойволский — отродье рюриковича, пущенного по миру происками Бориса Годунова. Почему не Ивана Грозного? Потому что наущением черкасской родни царь Иван взял за правило не чикаться: нет человека — нет крамольника.

А дальше всё просто: вспоминаем пробное, по Достоевскому, второе пришествие Иисуса Христа в облике захудалого рюриковича Мышкина. И, держа в уме повестушку Василия Никитича, задаёмся вопросом: не отродье ли князя Олега Сойволского Игорь-Северянин?

Дабы подтвердить или отвергнуть это нахальное посягновение на здравый смысл, прибегну к собственным Игоря Васильевича показаниям.

Первая опера, какую я услышал приблизительно я 1895–96 гг., была «Рогнеда» А.Н. Серова. Мой возраст колебался между 8–9 годами. С тех пор мне не приходилось никогда её больше слышать, но и сегодня она свежа и ярка в моей памяти: таково было впечатление на душу ребёнка! Отлично запечатлелись декорации, костюмы, облики исполнителей. Рогнеду пела Каменская, Солнце Красное — Шаляпин, тогда ещё просто Шаляпин, только что поступивший на Мариинскую сцену молодой бас, “подававший надежды”. Отчётливо, например, помню его музыкальную фразу: „В твоей руке сверкает нож, Рогнеда!” Так сказал человек, что тридцать пять лет забыть не могу!

Затем я слышал «Князя Игоря» Бородина, и снова пел Шаляпин — Владимира Галицкого. Даже походку его помню — вразвалку. Идеальный был задира и кутила. Незабвеннейший образ. Ярославну пела Бзуль, Игоря — Яковлев, Владимира Игоревича — Чупрынников, Кончака — знаменитый Стравинский. Типичны были и Скула с Ерошкой. Вижу мимику их лиц, все ухватки. Но фамилий не помню.

Обе эти оперы — русские оперы! — очаровали меня, потрясли, пробудили во мне мечту — запела душа моя. Как всё было пленительно, как небывало красочно: мягкий свет люстр, бесшумные половики, голубой бархат театра, сказочная сцена с витязями, лошадьми, Кремлём Путивльским, киевскими лесами дремучими, пещерой Скульды — и такая большая, широкая, высокая, глубокая! Вокруг, в партере, нарядно, бархатно, шелково, душисто, сверкально, притушенно-звонко. Во рту вкусная конфекта от Иванова или Berrin, перед глазами — сон старины русской, в ушах — душу чарующие голоса, душу зажигающие мелодии, душу потрясающий оркестр.

Рядом сестра Зоя — красивая, юная, экзальтированная и своя, близкая, чуткая, родная. Робко сжимаю её руку, в полусознании, в испуге от блаженства. Сладко кружится голова. Как не пробудиться тут поэту, поэтом рождённому?.. Лучшей постановки и не выдумаешь. И «Рогнеда», «Игорь» очаровали меня, потрясли. На другой день с утра я уже напевал многие арии, давал с товарищами эти оперы в детской, совсем с ума спятил от восторга. Взрослые улыбались и поощряли, удивляясь моему слуху.

Таким образом я сделался заправским меломаном, и без оперы „не мыслил дня прожить” ... Эта любовь осталась у меня на всю жизнь. Музыка и Поэзия — это такие две возлюбленные, которым я никогда не могу изменить. А с 1905 года я уже стал постоянным завсегдатаем оперы Мариинской, Церетели, Дракулли, итальянской, Гвиди, Народного дома.

Оперные заметки // Игорь Северянин. Тост безответный. Стихотворения. Поэмы. Проза. М.: Республика. 1999. С. 483–484.

Полагая детскую травму ряженой под Солнце Красное орясиной (от слова ор) первотолчком к самоназванию князь Олег Сойволский, поверяю этот покамест голословный посыл опять-таки Карамзиным. А именно:

Известно ль тем, кто, вместо нарда,

Кадит мне гарный дым бревна,

Что в жилах северного барда

Струится кровь Карамзина?

И вовсе жребий мой не горек!..

Я верю, доблестный мой дед,

Что я — в поэзии историк,

Как ты — в истории поэт!

Вона как: на ты с Кара-Мурзой ... Киевской Русью и не пахнет. Московия, чистейшей прелести чистейший образец неразборчивого гостеприимства! Скрепя сердце признаю смычку повестушки Василия Никитича с «Идиотом» Фёдора Михайловича бредом сивой кобылы и вчитываюсь в «Оперные заметки» с удвоенным тщанием.

Мне очень нравилась меццо-сопрано (здесь и ниже выделено мной. — В.М.) А.А. Макарова. Сидя постоянно на своём излюблённом месте — на правом балконе у самой сцены — я гипнотизировал столь удачно, что актриса, с которой я никогда даже не был знаком, невольно между двумя музыкальными фразами вскидывала голову, и часто, очень часто наши глаза встречались... Ну и выразительные же были у неё глаза: по крайней мере, я научился очень хорошо читать по ним о чувствах, менявшихся в её груди. Эти взгляды были настолько томны и длительны, что у меня неоднократно возникала мысль, что и мои ближайшие соседи могут заметить их слишком явное значение… Выглядела она всегда очень интересно, пела ли Кармен, Амнерис или Лауру («Джиоконда»). Этот, надо признаться, весьма оригинальный роман длился всё в одной и той же фазе ровно два сезона, и я даже не видел ни разу объекта своих вожделений вне сцены.

* * *

А какие бывали составы! Идёт, например, «Севильский цирюльник». Розину поёт Боронат, Альмавиву — Ансельми, Фигаро — Баттистини, Дон-Базилио — Наваррини. Или «Миньона». Миньона — Арнольдсон, Филина — Боронат, Вильгельм — Собинов, Лотарио — Сибиряков. Лучшей Миньоны, чем Арнольдсон, я и не слышал, и не видел. Это было само воплощение героини Гёте. И даже перед самой войной 1914 года, когда ей было чуть ли не 55 лет, Арнольдсон всё же была в этой роли изумительной во всех отношениях, хотя дыхание и заметно уже сдало.

* * *

Великолепны были Баттистини и Титто Руффо. Баритон первого — сплошной бархат, второго — драгоценный металл. Тот и другой имели толпы поклонниц, страстно враждовавших между собою.

* * *

Это напоминало мне другую конкурирующую пару: Собинов и Смирнов. Всё же должен сознаться, что тенора лучше Собинова слышать мне не пришлось. Чудесен был Ансельми, очень хороши Клементьев и Матвеев, много других теноров слышал я, но всё же Собинов был вне сравнений. Смирнов моложе, и в этом, пожалуй, его преимущество. Обаяние Собинова неизменно, и не далее как в конце 1929 г. я прослушал по радио весь его концерт в Петербурге. Пел он мало старого, всё какие-то невообразимые бездарные песенки и романсы новейшей формации, голоса почти не осталось, срывы были многочисленны и жутки, но тембр, тембр Собинова никакие годы изменить не осмелились, и отдельные фразы звучали по-прежнему по-собиновски: тот же вкус, то же мастерство, та же филигранность отделки. Публика неистовствовала. Никогда не прощу Е.И. Арцыбашевой, из-за политических соображений не давшей мне возможности послушать в ноябре 1930 года в Варшаве любимого певца.

* * *

Вспоминается мне ещё сенсационный состав «Евгения Онегина». Ленского пел баритон Образцов, Онегина — тенор Большаков, Трике… Фигнер! Уж не помню теперь, как справились со своими диковинными “разноголосыми” партиями первые двое, но своеобразный по тембру и по игре Фигнер, премьер, солист Его Величества, в выходной и всё же знаменитой арии гувернёра был очень трогателен, и номер свой исполнил блистательно. Между прочим, один лишь Лабинский отдалённо напоминал по своему тембру Фигнера. Повторяю, у Фигнера был совершенно своеобразный тембр: пожалуй, даже несколько гнусавый, но в то же время пленительный, свойственный лишь ему одному, т.е. редкостно индивидуальный. Подача его была, во всяком случае, чрезвычайно эффектной, исполнение элегантное. Что-то французское чувствовалось во всём его облике.

* * *

Однажды я был свидетелем инцидента с Олимпией Боронат. Шли «Гугеноты». Певица превосходно, по обыкновению, “брала” арию королевы. Оставалось несколько трудных колоратурных ступенек. Вдруг пылинка попадает ей в горло. Боронат пускает “петуха” закрывает лицо руками и убегает за кулисы. Зал делится на два неравных лагеря: меньшая часть шикает и свистит, бóльшая — бешено аплодирует. Проходит порядочно времени. Расстроенную артистку уговаривают выйти и продолжать спектакль. Она не решается. Наконец, выходит, встречаемая аплодисментами и шиканьем. Повторяет арию целиком. На этот раз исполнение безукоризненное. Весь зал устраивает ей овацию.

Кстати, о Боронат. Она имела целую армию приверженцев и приверженок, не пропускавших ни одного её выступления. Лично я был знаком с группой человек в 30 её восторженных поклонников. Они всегда сидели в правом углу балкона, около самой сцены, над оркестром, где любил сидеть я. Являлись они с целым ворохом маленьких букетиков, которыми осыпали её, неистово вопя: „Боронат!” при каждом её появлении на сцене. Среди этих “боронатисток” особенно ярко помню двух барышень, дочерей севастопольского (не в смысле войны) адмирала Ф. и их постоянного спутника, тогда только начинавшего художника Ш. Впоследствии он женился на старшей, Валентине, и сделал себе европейское имя.

* * *

Сорвалась однажды и Акцери, исполняя в «Миньоне» полонез Титании. Да, многие артистки избегают труднейшую партию Филины. Вспоминаю, как лет пять назад в Ревеле я зашёл в “артистическую” зала «Эстония» перед концертом Липковской. Лидия Яковлевна любезно предложила спеть что-нибудь по моему желанию. Я попросил её исполнить любимый мною полонез Титании.

— Филины я никогда не пою, — рассмеялась Липковская, — выбирайте что-нибудь другое.

Тогда я попросил вальс из «Семирамиды» Россини. Оказалось, что и эта партия не входит в её репертуар. В конце концов, поладили на вальсе Джульетты... Лучшими исполнительницами Филины я считаю Ван-Брандт и Боронат. К сожалению, фигура последней плохо гармонировала хрупким обликом возлюбленной Лаэрта и царицей ночи. Маленькая, изящная Ван-Брандт и сценически была очаровательна в этой партии, как и в Лейле и в Лакмэ.

* * *

Большое впечатление произвела на меня премьера в Петербурге «Золотого петушка» — одной из лучших опер Римского-Корсакова. Шемаханскую царицу, великолепно справляясь с большими трудностями тесситуры, исполняла Андреева-Шкилондзь. Появление в прологе Звездочёта сразу наэлектризовало зал. Этот пролог произвёл впечатление какого-то музыкального бича... Редко выразительный номер оперной сатиры.

Был ещё в труппе Церетели артист Клементьев. У него был громадного диапазона, несколько вульгарный тенор. Нерона он и пел, и исполнял превосходно. Стансы и строфу ему всегда приходилось бисировать. Многократно я слышал его в этой партии, и каждый раз он очаровывал всё больше. В особенности бесподобно звучала в его устах музыкальная фраза: „Преступника ведут, кто этот осуждённый…”

* * *

Кто же дирижировал у Церетели? Главным дирижёром был Вячеслав Сук. Кроме него, помню Голишиани, Эспозито (автора «Каморры») и Цанибони. Последний был первой скрипкой, но иногда дирижировал утренниками. Никогда не забуду бешеного темпа увертюры в «Миньоне». Этот совсем молодой человек провел её вихреобразно, скомкав всю грацию этого классического opus’a.

* * *

Репертуар в те годы был весьма разнообразным. Кроме трафаретных общепринятых опер, давались никогда или довольно редко исполнявшиеся: «Адриена Лекуврер» Чилеа, «Германия» Франкетти, «Царь-плотник» Лорцинга, «Дон Паскуале» Доницетти, «Пуритане» Беллини, «Эрнани» и «Отелло» Верди, «Елена» Сен-Санса, «Кащей» Римского-Корсакова, «Каморра» Эспозито, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Лючия» Доницетти, «Джиоконда» Понкиелли, «Моряк-скиталец» Вагнера, «Заза» Леонкавалло, «Гамлет» Тома, «Гибель Фауста» Берлиоза, «Фиделио» Бетховена; «Электра» Штрауса, «Год в монастыре» Данилевской, «Миранда» Казанли, «M-lle Фифи» Кюи и др.

* * *

В «Олимпии» на Бассейной удалось прослушать «Черевички» Чайковского с Кузнецовой-Бенуа в роли Оксаны и Бокачича в роли кузнеца Вакулы. Опера “очень милая”, но мне, конечно, больше хотелось бы прослушать на этот же сюжет «Ночь под Рождество» Римского-Корсакова или ознакомиться для сравнения с «Кузнецом Вакулой» Соловьёва. Думается, у Римского-Корсакова этот сюжет должен быть разработан более колоритно, чем у Чайковского, памятуя хотя бы «Майскую ночь».

Там же. С. 484–485.

Выношу отчасти слитного (в написании составителя заметок) Дон-Базилио за скобки, где в чаянии моей благосклонности томится Дон Карлос, и грозовой тучей облегаю меццо-сопрано. Ау, сыщик смыслов! Нет ответа. И не надо, кой чёрт надеяться на дядю с улицы, когда силушка по жилочкам так и переливается.

И вот, налюбовавшись досыта лукоморно-дýбовой раскидистостью и златоцепием «Оперных заметок», усиленно задумываюсь о певческих корнях самоназвания северного барда (самооценка).

Маленькая, но драгоценная подробность: букетики.

Во второй половине дня Маяковский зашёл за мною и предложил отправиться к Северянину, чтобы затем втроём поехать на вечер.

Северянин жил на Средней Подьяческой, в одном из домов, пользовавшихся нелестною славой. Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин. Одна из них, скрытая за облаками пара, довольно недружелюбно ответила на мой вопрос: „Дома ли Игорь Васильевич?” — и приказала мальчику лет семи-восьми проводить „этих господ к папе”.

Мы очутились в совершенно тёмной комнате с наглухо заколоченными окнами. Из угла выплыла фигура Северянина. Жестом шателена он пригласил нас сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван.

Когда мои глаза немного освоились с полумраком, я принялся разглядывать окружавшую нас обстановку. За исключением исполинской музыкальной табакерки, на которой мы сидели, она, кажется, вся состояла из каких-то папок, кипами сложенных на полу, да

несчётного количества высохших букетов, развешанных по стенам, пристроенных где только можно. Темнота, сырость, должно быть от соседства с прачечной, и обилие сухих цветов вызывали представление о склепе. Нужна было поистине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных „озерзамков” и „шалэ”.

Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. Глава шестая. VII.

Оказывается, один из надавышей дивана-клавесина позволил себе усомниться в безоговорочной правоте Гиппократа: мечтать не вредно. Читаем дальше: надежда умирает последней... ну же, ну ...

Мы попали некстати. У Северянина, верного расписанию, которое он печатал ещё на обложках своих первых брошюрок, был час приёма поклонниц. Извиняясь, но не без оттенка самодовольства, он сообщил нам об этом.

Действительно, не прошло и десяти минут, как в комнату влетела девушка в шубке. Она точно прорвалось сквозь какую-то преграду, и ей не сразу удалось остановиться с разбега. За распахнувшейся дверью, в облаках густого пара, призванных, казалось, обеззараживать от микробов адюльтера всех северянинских посетительниц, там, в чистилище прачечной, слышалось сердитое ворчанье.

Девушка оглянулась и, увидав посторонних, смутилась. Северянин взял из рук гостьи цветы и усадил её рядом с нами. Через четверть часа — ещё одна поклонница. Опять — дверь, белые клубы пара, ругань вдогонку, цветы, замешательство...

Мы свирепо молчали, только хозяин иногда издавал неопределённый носовой звук, отмечавший унылое течение времени в склепе, где томились пять человек. Маяковский пристально рассматривал обеих посетительниц, и в его взоре я уловил то же любопытство, с каким он подошёл к папкам с газетными вырезками, грудою высившимся на полу.

Эта бумажная накипь славы, вкус которой он только начинал узнавать, волновала его своей близостью. Он перелистывал бесчисленные альбомы с наклеенными на картон рецензиями, заметками, статьями и как будто старался постигнуть сущность загадочного механизма „повсесердных утверждений”, обладатель которого лениво-томно развалился на диване в позе пресытившегося падишаха.

В том, как Маяковский прикасался к ворохам пыльной бумаги, в том, как он разглядывал обеих девушек, была деловитость наследника, торопящегося ещё при жизни наследодателя подсчитать свои грядущие доходы. Популярность Северянина, воплощённая в газетных вырезках, в успехе у женщин, будила в Маяковском не зависть, нет, скорее — нетерпение.

Там же

Многие наслышаны о распре эго-футуристов с кубо-футуристами, полагая бесспорной взаимную неприязнь Северянина и Маяковского. Кое-кому последний видится эдаким Сальери подле Моцарта. Насупился, подсыпает ... а Вольфганга-то Амадея возьми да и вырви завистнику в мурло: соловей не поёт для свиней, позови-ка ты лучше ворону!

Опровергнуть это заблуждение труда не составит, что и докажу в удобное время. Сейчас неудобное, приспело вырулить из-за острова на стрежень: оперные голоса как источник вдохновения писателя. Умника с творческой жилкой, в общем случае.

Повторяю для сырохватов и торопыг: полуслитные прозвища Бестужев-Марлинский, Сухово-Кобылин, Салтыков-Щедрин, Мамин-Сибиряк, Мельников-Печерский, Грумм-Гржимайло, Доливо-Добровольский, Серно-Соловьевич, Миклухо-Маклай, Семёнов-Тянь-Шанский, Римский-Корсаков, Новиков-Прибой, Сергеев-Ценский, Гусев-Оренбургский, Петров-Водкин, Бялыницкий-Бируля, Лебедев-Кумач, Соловьёв-Седой отнюдь не то же самое, что полуслитное самопоименование. Вот почему Игорю Северянину подражали (А. Вознесенский), подражают (Дм. Быков) и будут подражать, Игорю-Северянину — никогда.

Возражения принимаются. Принимаются. Принимаются. Принимаются.

Народ безмолвствует, что и требовалось — без помех выруливаю на стрежень: меццо-сопрано, тенор-альтино, бас-буффо, бас-кантанте, бас-профундо. Указанные тембры-полуслитки, за исключением меццо-сопрано (mezzo-soprano), в заметках Игоря-Северянина действуют на воображение читателя скрытно, ибо метать бисер перед свиньями — совершенные пустяки в сравнении с поруганием святыни псами.

Какой? Той самой, за небрежение которой на плечи кидается век-волкодав: скрижаль правописания. Повод?

Северянинский Дон-Базилио. Чёрточка вне закона? Вне. Следовательно, составитель «Оперных заметок» — неуч.

Но не волк я по крови своей, а цепной пёс на страже истины. Вопрос волкодаву: чем Дон Базилио кормится? Преподаванием пения. Где Дон Базилио подвизался? В опере блистательного Россини. И какой же голос предписал Дону Базилио этот чародей?

Бас-буффо. Следовательно, Дон-Базилио — не ляп, а скоропись. Руки прочь от Игоря-Северянина!

На этой высокой ноте и оборвать, но нет: что-то сердце моё растревожено. Чем?

Уходом с поверхности Земли любимого тенора-альтино. Тихонько плачу в пустыне, пытаясь понять, как дошёл до жизни такой. Примите ж исповедь мою.

2. Подоходный налог

e di pensier!

Francesco Maria Piave. Rigoletto.

Всадили за виолончель поздновато, и выпускной концерт просто чудом не запнулся о выпускные экзамены в средней школе. То есть я был горячий пирожок, что для политеховской самодеятельности оказалось как нельзя более кстати: сплошь скрипачи. Даже наш декан, Иван Фёдорович Бурлак.

На должности с шестьдесят второго, на дворе семьдесят первый. Девять лет ожидания! Как это чего: факультет и квартет рифмуются со страшной силой, случись поблизости Евтушенко. Таки не случился, пришлось отдуваться мне.

Следует заметить, что виолончель приняла предложение второй скрипки без умысла о выгоде, но приятно было услышать после игры с листа: насчёт стипендии можешь теперь не беспокоиться, Володя.

И точно: все пять лет я исправно это вспоможение от государства получал, хотя Ивана Фёдоровича вскоре после триумфа нашего квартета им. Эйнштейна проводили на заслуженный отдых. Приятно сознавать себя последним шансом ткнуть И.А. Крылова носом в мерзость его заблуждений насчёт художественной самодеятельности!

И вот моей каменной стене кирдык, но заручка в деканате как была мохнатой лапой, так и осталась: перед зачислением-то собеседование со мной проводила Барашкова Е.А., правая рука Бурлака. Моя Мария Магдалина, если диплом назвать Голгофой, а Натана Моисеевича Лицына — Каиафой.

Таки не назову, ибо кто тогда Понтий Пилат — Лаврентий Алексеевич Ким или Захар Ильич Файнбург?

Ладно, не Мария Магдалина, а крёстная мать. Кока, по-нашенски. Кокнув раз (доложила скрипке про виолончель), кокнула и два: влила в струнную группу институтской потуги на оркестр Поля Мориа. Всё бы ничего, и опекун из местных Грапелли хоть куда, но ритм-секция (пузочёсы, по-нашенски) была невыносима.

Зато я четыре года подряд имел ежемесячный доход в сорок рублей, а на пятом курсе и поболе. Проездной на автобус — два рубля шестьдесят копеек, проездной на электричку — девятосто. Итого три пятьдесят. Поскольку питали, обували и одевали меня папа с мамой, на разгрузку вагонов или в стройотряд можно было не рваться. И я без помех приступил к претворению мечты детства в жизнь.

Опять-таки родители тому виной: никто не просил покупать сборник репертуара Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. В мягкой обложке цвета индиго.

И лет десяти стал я сборник этот почитывать: первым делом список исполнителей, затем краткое содержание с врезками не весьма чётких снимков. Досифей, Кончак, Тибальд, Квазимодо — эти как наяву, только что проверил.

NB. Проверил вызовом из долговременной памяти, попутно с помянутой всуе Голгофой. Приплёл так приплёл: пять баллов от Каиафы за правильный ответ об инверсном включении полевого транзистора.

Приплетя мнимую суровость Натана Моисеевича (вот Наугольных — да, тот драл), приплету и так называемого по старой памяти (эта память прямо-таки села на язык, и некуда деться) Сёму, его сына. Сейчас он Prof. Simon Litsyn, Tel Aviv University. Не без удовольствия отслеживаю успехи: однокорытник и выбился в люди не хуже меня. Мировая известность у обоих. Только я неподвижное светило, а он в пену загоняет себя на гастролях, как Лучано Паваротти.

Инда заслушаешься. О руководимой отцом кафедре — ни гу-гу, само собой. Но раньше этот self-made man своей малой родины стеснялся — питомец, дескать, Ленинградского электротехнического, — а нынче к Перми помягчал: уже не закрытый город, а возможная кормушка. И зачастил.

Семён Лицын слывёт изобретателем флэш-памяти, не весьма настойчиво это заблуждение опровергая. На самом деле он оказался в нужное время там, где флэшку доводили до ума, и здорово пригодился. Определяющий вклад. Но ни разу не Тесла, даже не Эдисон.

Впрочем, как знать. Флэшка — разгонная ступень от мировой известности к мировой славе: на повестке дня память-протез. Обнаружено, что пептидные нанотрубки долгое время удерживают электрический заряд. И возможно их внедрение в головной мозг.

Опасность отторжения невелика: нанотрубки обнаружены именно в князь-ткани (Велимир Хлебников. Пусть на могильной плите прочтут... // ПСС, т. 6-1, стр. 7), при выявлении возбудителя болезни Альцгеймера (Хлебников обещал найти микроб прогрессивного паралича, но за недосугом уступил честь открытия Пятницкому и Ногуши).

Израильтяне эти нанотрубки сумели вырастить in vitro, а Семён догадался зарядить.

Оказалось, что заряд сохраняется годами.

Кроме того, пептидная память по быстродействию превосходит очевидно тупиковый кремний, он же силикон. Дело за малым: выстроить очередь желающих приобрести протез. Деньги вперёд, само собой. А там и Нобель подтянется.

Вскрывать известковую коробку черепа незачем: одна капля в нос. И покупатель знает пятнадцать языков. Или Брокгауза и Ефрона в одной упаковке с Фасмером. Или все клавиры Доницетти, почему нет.

А потому нет, что Дмитрия Хворостовского я уже оплакал: ушёл на пике возможностей. Не тайна, что голоса с возрастом портятся. Разве не страшно впасть в ничтожество? Ещё как. А вколоть себе стволовые клетки убитого младенца — не страшно. NB is finished.

Повзрослев, кое-кого из них я услышал вживую, а с лауреатом Сталинской премии второй степени (1947) за партию Натальи в «Севастопольцах» Н.Н. Сильвестровой (1913–1971) даже перекинулся парой слов.

Перекинулся на равных: оба единственные в своём роде. Я, повторяю, как виолончелист не имел в политеховской самодеятельности соперника, она — единственная обладательница знака Государственной премии, выданного взамен знака Сталинской. Различались мы с ней только тем, что бывший Сталин всегда был при ней, а моя виолончель коротала лето в кладовке за кулисами три лета подряд. На четвёртое выяснилось, что женат я почему-то не на девочке из нашей струнной группы, и моя художественная самодеятельность перестала разрываться надвое. Но про тайное совместительство чуть ниже.

Разумеется, все оперные обличья Надежды Николаевны в святцах моего детства налицо, а толку-то. Уже не пела, а пестовала.

‹...› Руководителем вокального класса была тогда заслуженная артистка РСФСР Надежда Николаевна Сильвестрова, драматическое сопрано ‹...›.

В конце сентября 1970 года, когда мы ‹...› собрались на очередной репетиции, Надежда Николаевна объявила: будем ставить оперу. Это было неожиданное и смелое предложение. Стали решать, что выбрать — «Сельскую честь» Масканьи или «Алеко» Рахманинова. Выбрали «Алеко».

В ноябре Надежда Николаевна уже вела переговоры с главным режиссёром Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Иосифом Исааковичем Келлером и балетмейстером Игорем Алексеевичем Шаповаловым. Несколько позже ей удалось уговорить и Александра Давыдовича Шморгонера, главного дирижёра Горьковского театра оперы и балета. ‹...›

С ноября же началась и работа над вокальными партиями Земфиры (я), молодого цыгана (Виталий Гладышев), Алеко (Михаил Чистяков) и старого цыгана (Михаил Немировский). Усиленно репетировали хор и танцевальная группа. ‹...›

В январе мы уже знали, что дирекция театра согласилась предоставить для репетиций рабочие помещения и сцену, а в дальнейшем и всё нужное для оформления спектакля. Мы прекрасно понимали, что затраты будут весьма скромными, придётся выбирать из наличного в запасниках: дел у театра в 1971 году было невпроворот. Шла работа сразу над несколькими премьерами, в том числе над балетом «Спартак», принимать который в Пермь прибыл сам Арам Хачатурян. ‹...›

Когда начались репетиции танцевальных сцен, мы замирали от восхищения. Поставленные И.А. Шаповаловым цыганские пляски не казались вставными номерами, а как бы сами собой вытекали из сценического действа. Именно с «Алеко» начался долгий творческий путь танцевального коллектива «Солнечная радуга», руководимого этим блистательным балетмейстером.

Задача не из лёгких стояла и перед хором: передать пением кочевой быт, гнев, скорбь и веселье цыганского табора.

А потом началось главное: сводные репетиции с театральным оркестром. Ради них Александр Давыдович Шморгонер приезжал в Пермь из Горького! ‹...›

В успех вложились все — и солисты, и хор, и балетная группа (она же массовка), и оркестр, но спектакль как единое целое — заслуга Н.Н. Сильвестровой и И.И. Келлера.

Когда в день премьеры мы шли распеваться и гримироваться, на улице Ленина и в театральном сквере у нас спрашивали лишние билетики! Зал был переполнен. Это был март 1971 года.

Т.С. Серова. «Алеко» в исполнении пермских политехников.

old.pstu.ru/history/glavi2/aleko.htm

Распевку Гладышева я подслушал год спустя, уже без материнской опеки. Наверняка поставила бы на крыло, наверняка. Вчера проверил впечатление (page.ligaudio.ru/mp3/виталий%20гладышев) — всё как в лучших домах Неаполя: и атака, и тесситура, и мост, и вставные каденции. Даже ре бемоль она ему раскричала. Крепкий, хотя и с барашком, тенор. Побольше нахальства — и стерпят, куда денутся. Терпит же Нетребко своего непотребку.

Игорь Шаповалов с его радужниками (без намёков) — этот прямо-таки примелькался: постоянно совпадали. Дежурная с лейкой пробежится змейкой, и давай он их жучить. Слово харизма не было на слуху, но я уже знал, как его перевести на украинский. Сказать? Аж пре.

Возвращаюсь к потрёпанному сборнику в обложке цвета индиго. Удалось-таки слышать Клавдию Кудряшову (1925–2012) в «Трубадуре» и Валентина Богданова (1916–1992) в «Риголетто». Понял, что такое полётность голоса и вживание в образ без вокальных потерь. Но это впечатления от добровольно-принудительных посещений: музыкалка есть музыкалка, изволь соответствовать. В институте расходовать время жизни на такого рода приятности было преступлением перед памятью Ван Гога и Гогена: всё свободное время отдано сочетанию красок на всевозможного размера плоскостях. Станкóвая живопись, главным образом. Холст, масло. Вот уж кем я не собирался идти во взрослую жизнь, так это технарём!

Оба маяка мои довольно-таки поздно зажгли себя — раз, поклонялись Делакруа — два. Делакруа, поставившему за правило писать из головы! А Ван Гог даже «Едоков картофеля» подглядел. И Гоген шёл в отрыв от яви крайне, крайне редко.

То есть поклонялись они Делакруа больше на словах. Я же следовал за ним, как тень: чистая выдумка. По воспоминанию гораздо реже, а подобострастничать окоёму на вольном воздухе — раз-два, и обчёлся.

Целый дровяник подрамков, рулоны холста, горы тюбиков. Натянул, проклеил, загрунтовал — и вперёд.

Родители ничем не выражали своего недоумения, да и толку-то роптать. Лучше так: чем богаты, тем и рады. Богаты древесиной? Не в Саудовской Аравии живём, и распилить есть кому. Ровнёхонько распилить, фугануть (с внутренним скосом, чтобы натянутый холст аж звенел) и порадовать Вовочку. Расшиповка и сборка — сам.

Холст и краски — только на свои. То есть, на государственное вспоможение за струнную смычковость (икнулся-таки маяк Вознесенского и Быкова).

Влетало в копеечку, да ещё поди достань этот хром и кобальт. Но Гоген писал на мешковине, да?

Сроду не было желания показать кому-либо (Бэмс, дурачина, понял так: девочек приманиваешь). Впереди целая жизнь, куда торопиться. Когда стал слепнуть, всё сжёг.

Ну так вот, заявленный выше факультета с квартетом налог. С каждой стипендии — опера. И мечта детства на воробьиный скок, но ближе к воплощению (к водисковлению, коли на то пошло). Первая покупка — октябрь 1971-го, «Иван Сусанин». Следом «Аида», ноябрь. Декабрь — «Князь Игорь».

Нет, «Князь Игорь» позже, сначала «Риголетто». На русском, конечно. Иначе как бы я запоминал от корки до корки.

«Риголетто» с Козловским и Масленниковой. Елизавета Владимировна Шумская (1905–1988) пела мне Виолетту Валери, но это уже 1972 год.

Делается так: покупка отрабатывает понесённые убытки, Вовочка мазюкает из головы. Двадцать минут одна сторона, двадцать другая. Продолжение следует. Двадцать минут одна сторона, двадцать другая. Продолжение следует.

В итоге винил так сочно захватан, что Поллок от зависти повесится.

В итоге набегов на политеховскую библиотеку: выгреб всё, что касается предмета вожделения, даже письма Грабаря.

Уже не помню, кто надоумил мазюкать пальцем: Курбе? Мунк? Уистлер?

Кистью подмалёвок. Подсохло — порхают лёгкие, как сон, персты. Как же не лёгкие: подушечки дотла истончены о полотно. И ветошка при делах: мазюкнул — тщательно вытер задействованный перст. Мазюкнул — вытер. Мазюкнул — вытер.

Если забираешь перстом другую краску, само собой. Коли нацелился на прежнюю, вытирать-то зачем.

А переворачивать пластинки только успевай. Только успевай. Только успевай. Поллок от зависти повесится!

3. На правах совести

Dalla bocca fuori uscendo

lo schiamazza va crescendo,

prende forza a poco a poco,

vola già di loco in loco;

sembra ti tuono, la tempesta

che nei sen della foresta

va fischiando, brontolando

e ti fa d’orror gelar.

Cesare Sterbini. Il barbiere di Siviglia, ossia L’inutile precauzione

Отчий дом на улице Репина, книжный магазин там же. Репина упирается в автобусную остановку, поневоле наведаешься вечером трудного дня. Не весь же подоходный налог вбухивался в мечту, книги тоже имели значение.

Сейчас не имеют, но это сейчас. Много чего я написал о Митуриче, но выдать его с головой случая не представлялось. Таки представился. Однажды Май (Петрович, но зачем эта напыщенность) мне говорит:

— Нужно избавляться от книг, Володя.

Ещё не был академиком, а только профессором. И народным художником РФ ещё не был.

Народным по совокупности заслуг перед младшими возрастами: издания Чуковского, Маршака, Барто, Киплинга, сказки народов мира и тому подобное.

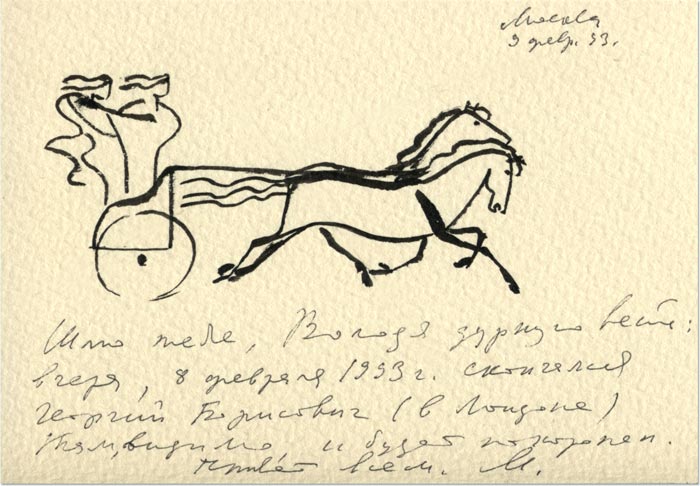

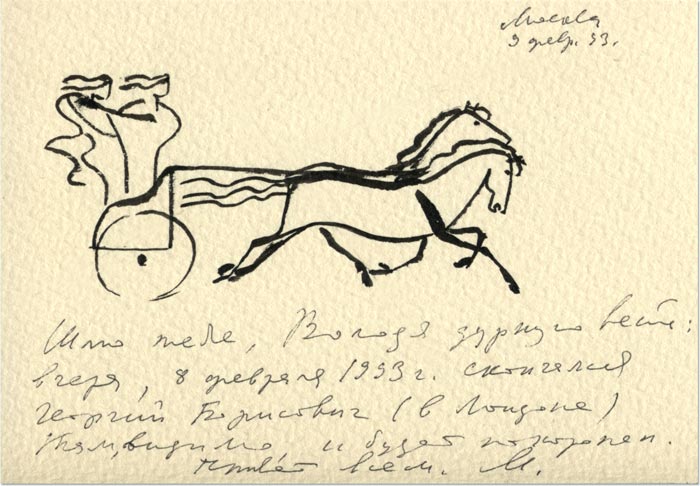

Когда я услышал от него эту ахинею, они с Георгием Борисовичем затеяли Гомера для детей. Ничего себе избавление от книг, да? знал бы работодатель!

Но сослагательное наклонение побоку: мировое светило (кавалер ордена Восходящего Солнца, Япония) книжной графики Май Митурич предвидел победу Мировой сети над печатным станком в самый разгар так называемого застоя, когда «Переулки моего детства» ещё стояли на моей книжной полке.

В дальнейшем избавился, глазом не моргнув. Зачем эти трупы берёз: Юрия Нагибина безвестные доброхоты выложили в Сеть эвон когда — сразу после Тургенева и Лескова.

Но роман-газету с дарственной храню. Взял из стопки, надписал, попрощались. И о встрече я его не просил, сам предложил. Из любопытства. Гляну-ка, мол, в бесстыжие глаза своей совести.

Последний раз стихи В. Хлебникова были изданы в малой серии «Библиотека поэтов» двадцать два года назад. Ни в одном книгохранилище, кроме центральных, нет произведений Хлебникова, его не знают молодые поколения. Похоже, забвение, окутывающее Велимира Хлебникова, никого не тревожит (я говорю об издательском мире). Однако отдельных лиц тревожит. И вот один из таких встревоженных, пермяк Владимир Молотилов, рабочий-наладчик двадцати семи лет, не публиковавшийся поэт, решил, что настала пора “возмутить стоячие воды”, прислал мне письмо: походатайствуйте!

Первым моим побуждением было промолчать. Но все мои разумные соображения, продиктованные ясным сознанием своей неподготовленности к роли пропагандиста Хлебникова, показались ему смесью трусости с душевной ленью.

Юрий Нагибин. О Хлебникове

Много чего я написал о Нагибине, но выдать его с головой случая не представлялось. Таки представился. Таки меня проверили на вшивость (напрошусь к паровозику на сцепку или обойдётся), и мы в прихожей, причём я уже одет, а они с Аллой ещё копаются. Уже трудно было ему самостоятельно обуться, но себя перемогал. Вот паровозик себя перемог, и пыхтит бронепоезду:

— Да, вам-то хорошо, вас образование кормит ... а я вот первого курса в медицинском не кончил!

Образование кормит и сейчас, только вот пособие от государства отрабатываю не убитыми на художественную самодеятельность вечерами: заводской стаж. В прошлом году истёк срок второй формы допуска, можно и мир повидать, а не хочется. Жюля Верна тоже, кстати говоря, не тянуло. Зачем эта Патагония, за письменным столом полетаю.

Ну так вот, «Переулки моего детства». М.: Современник. 1971. С. 167–181.

раннем детстве меня, как полагается, водили на «Сказку о царе Салтане», на «Золотого петушка» и — для общего развития — на «Князя Игоря». Последний был просто невыносим: сплошное пение и никаких событий. Самое интересное — битва и захват Игоря половцами — происходило за сценой, и нельзя же всерьёз считать побегом из плена неторопливый уход князя со сцены. Да и чего стоит бегство, если нет погони? В «Сказке о царе Салтане» я с нетерпением ждал полёта шмеля, о чём был заранее предупреждён, но когда полёт — вполне сносный — состоялся, смотреть стало нечего. В «Золотом петушке» мне нравилось лишь появление волшебника из зрительного зала и то, что у него таинственно-зловеще светилось лицо с крючковатым носом. Вообще, я был твёрдо убеждён, что хуже оперы на свете только балет. После того как меня сводили на «Коппелию», я потребовал, чтоб в следующий раз все на сцене разговаривали, как нормальные люди, и — никаких танцев, иначе меня в балет не заманишь.

Опера надолго исчезла из моей жизни. Попал я туда снова уже одиннадцатилетним.

Мы с отцом вовсе не собирались в театр, просто бродили по воскресным весенним полуденным улицам, и какой-то помятый человечек предложил нам лишние билеты на «Севильского цирюльника». Отец совершил несколько будничных движений — достал бумажник, порылся в нём, извлёк две старые трёшницы, получил билеты, дождался сдачи, и мы прошли сперва в прохладный вестибюль, затем — в зрительный зал и неловко пробрались к своим местам при медленно гаснущем свете.

Я оставался глух к музыке Россини, но каждое появление на сцене невысокого, изящного, юношески стройного, дерзкого, насмешливого и отважного человека, с очаровательно звучащим именем граф Альмавива, наполняло меня неизъяснимым блаженством. Он был напоён щедрой и радостной жизнью, он любил девушку и, чтобы добиться её, вырвать из цепких лап ревнивого старика, надевал личину то странствующего певца, то монашка, то пьяного армейского офицера и, наконец, появился в своём истинном великолепии. Его удивительный, тёплый голос проникал мне в душу и, вытесняя её, сам становился нежной, лёгкой, радостной душой. Когда в зале зажёгся свет, я прочёл в программе: „Граф Альмавива — С.Я. Лемешев”. ‹...›

И вот я снова иду в оперу. Со мной Павлик, успевший тоже беззаветно полюбить Лемешева, Толька Симаков, предпочитающий “лёгкий” голос Козловского, и парень с другого двора, Слава Зубков. Он ценил мужественные голоса: бас-баритон и просто бас, а из женских — контральто. ‹...›

В полубреду пересекали мы Театральную площадь, огибали Большой театр и мимо артистического входа, возле которого толпились поклонники отечественных Орфеев, выходили к скромному подъезду филиала. И тут совершалась метаморфоза. Исчезали чинные мальчики, и вместо них в толпу, осаждающую вход, втискивалось четверо пройдох, нахальных и трусящих, готовых к отпору и бегству. Мы ходили в театр без билетов, как тогда говорили, “на протырку”. Билеты стоили дорого, нам таких денег в семье не давали. Конечно, раза два-три в год мы попадали в оперу законным путём: в дни школьных каникул непременно устраивался поход в Большой театр по удешевлённым ценам, ну и, конечно, разок можно было разорить родителей, но разве это утоляло наш музыкальный голод? Мы ходили в оперу почти каждый день, предпочитая филиал основной сцене, потому что там был не столь жёсткий контроль.

Наиболее густо толпа валила за пять–семь минут до звонка, нервозность опаздывающих зрителей сообщалась билетёршам, их бдительность притуплялась. Толпа несла тебя, как вешний поток щепку, и нередко благополучно доставляла в вестибюль. Наш оперный сезон начинался весной, когда можно было ходить без пальто и не пользоваться гардеробом, где тоже спрашивали билет.

Теперь надо было дождаться третьего звонка, пулей взлететь на галёрку и, не обращая внимания на стражницу облупившихся дверей, скользнуть в блаженный полумрак, уже напоённый первыми звуками увертюры. Сюда загоняли всех, кто не успел занять свои места до третьего звонка, и здешние билетёрши билетов не спрашивали. ‹...›

Чем была для нас опера? Развлечением, удовольствием? Нет, чем-то неизмеримо бóльшим. Мы жили сурово и деловито. Шумный, пыльный двор был бессменной декорацией нашего скудного досуга. Никто из нас не видел ни моря, ни гор, ни чужих городов. Опера уводила нас в пленительный мир, исполненный любви, героизма, самопожертвования, несказанного благородства. В детстве, точнее, на подступах к юности, вовсе не первоклассное, тонкое искусство формирует души. На заре жизни нас лепят не Достоевский и Флобер, а Дюма и Жюль Верн, не Серов и Врубель, а Шишкин и Виктор Васнецов, не Бах и Бетховен, а Верди и Пуччини…

По возвращении из театра мы не расходились по домам. Музыка владела нами, томила нас, искала выхода. Мы шли на чёрный двор, где вдоль задней стены дома, метрах в четырёх от неё, выстроились дровяные сараи. Здесь же медленно изгнивали в штабелях доски, брёвна и прочий строительный материал, предназначенный для ремонта дома, который никак не мог начаться. Мы выбирали место напротив пустующих с нэповских времен конюшен, чтоб не тревожить жильцов первого этажа. Час был довольно поздний, хотя со двора ещё доносились голоса и смех судачащих на крылечках женщин.

Мы никогда не повторяли только что прослушанной оперы. Она слишком чисто звучала в нас, чтобы посягать на неё нашими голосами. Обычно все вкусы сходились на «Риголетто». ‹...›

Мы не огорчались отсутствием аудитории, у нас не могло быть более благодарных слушателей, нежели мы сами. И всё же на самом дне души теплилась надежда, что голоса наши достигают чужого слуха, но деликатные и благородные слушатели боятся спугнуть очарование.

Впрочем, как-то раз один невольный слушатель нарушил короткое безмолвие, отмечавшее, по обыкновению, финал знаменитого квартета. Он высунулся из окна третьего этажа, в майке-сетке, с голыми жирными и волосатыми плечами — один из самых презренных людей дома, зубной техник, деляга Коньков по кличке Золотишник, и загремел:

— Будете вы тут орать, мать вашу?! Хотите, чтоб милицию вызвал? — Что-то блеснуло в воздухе, и нас обрызгало холодной водой. ‹...›

Мы продолжали ходить в Большой и филиал и в последующие годы, но пение на задах дома вскоре прекратилось. Мы становились взрослыми и начинали стыдиться непосредственных поступков. Нужна настоящая, чуть усталая взрослость, чтобы снова не бояться быть смешным. Сейчас я с удовольствием попел бы у дровяных сараев, хотя годы не прибавили мне слуха, да и не с кем.

Юрий Нагибин. Меломаны

Ныне Юрия Марковича Нагибина знают как человека с двумя отчимами. А биологический отец, дворянин-белоподкладочник, сгинул во время Антоновского мятежа. Кому из отчимов писатель поручил обилетиться у барыги — вопрос, требующий отдельного разбирательства. С непременным учётом сообщённой читателю значительно позже подробности: как-то, гуляя по лесу в окрестностях Красной Пахры, Нагибин встретил Павлика и Оську, друзей детства. Того самого Павлика, который до страсти любил голос Лемешева. Не менее горячо Павлик любил родину. И погиб, её защищая. А потом встретился с другом детства в лесу. С Юрием уже Марковичем. Нарочно восстал из могилы, чтобы по-дружески укорить. Или так: укорить по старой памяти о дружбе.

В чём укорить — Нагибин сообщает не весьма внятно. Но мне ли, его совести, не знать. Выдам в угодное мне время.

А сейчас напомню год издания «Переулков моего детства»: 1971-й, уже не раз и не два здесь помянутый.

Продолжение

Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство «Гриф» выпустило первую его книгу, которой Фёдор Сологуб предпослал любезное предисловие.

Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство «Гриф» выпустило первую его книгу, которой Фёдор Сологуб предпослал любезное предисловие. На должности с шестьдесят второго, на дворе семьдесят первый. Девять лет ожидания! Как это чего: факультет и квартет рифмуются со страшной силой, случись поблизости Евтушенко. Таки не случился, пришлось отдуваться мне.

На должности с шестьдесят второго, на дворе семьдесят первый. Девять лет ожидания! Как это чего: факультет и квартет рифмуются со страшной силой, случись поблизости Евтушенко. Таки не случился, пришлось отдуваться мне. Сейчас не имеют, но это сейчас. Много чего я написал о Митуриче, но выдать его с головой случая не представлялось. Таки представился. Однажды Май (Петрович, но зачем эта напыщенность) мне говорит:

Сейчас не имеют, но это сейчас. Много чего я написал о Митуриче, но выдать его с головой случая не представлялось. Таки представился. Однажды Май (Петрович, но зачем эта напыщенность) мне говорит: раннем детстве меня, как полагается, водили на «Сказку о царе Салтане», на «Золотого петушка» и — для общего развития — на «Князя Игоря». Последний был просто невыносим: сплошное пение и никаких событий. Самое интересное — битва и захват Игоря половцами — происходило за сценой, и нельзя же всерьёз считать побегом из плена неторопливый уход князя со сцены. Да и чего стоит бегство, если нет погони? В «Сказке о царе Салтане» я с нетерпением ждал полёта шмеля, о чём был заранее предупреждён, но когда полёт — вполне сносный — состоялся, смотреть стало нечего. В «Золотом петушке» мне нравилось лишь появление волшебника из зрительного зала и то, что у него таинственно-зловеще светилось лицо с крючковатым носом. Вообще, я был твёрдо убеждён, что хуже оперы на свете только балет. После того как меня сводили на «Коппелию», я потребовал, чтоб в следующий раз все на сцене разговаривали, как нормальные люди, и — никаких танцев, иначе меня в балет не заманишь.

раннем детстве меня, как полагается, водили на «Сказку о царе Салтане», на «Золотого петушка» и — для общего развития — на «Князя Игоря». Последний был просто невыносим: сплошное пение и никаких событий. Самое интересное — битва и захват Игоря половцами — происходило за сценой, и нельзя же всерьёз считать побегом из плена неторопливый уход князя со сцены. Да и чего стоит бегство, если нет погони? В «Сказке о царе Салтане» я с нетерпением ждал полёта шмеля, о чём был заранее предупреждён, но когда полёт — вполне сносный — состоялся, смотреть стало нечего. В «Золотом петушке» мне нравилось лишь появление волшебника из зрительного зала и то, что у него таинственно-зловеще светилось лицо с крючковатым носом. Вообще, я был твёрдо убеждён, что хуже оперы на свете только балет. После того как меня сводили на «Коппелию», я потребовал, чтоб в следующий раз все на сцене разговаривали, как нормальные люди, и — никаких танцев, иначе меня в балет не заманишь.