К 125-летию со дня рождения

истории российско-японских культурных связей немало интереснейших страниц, наглядно раскрывающих многогранное очарование взаимодействия двух разных культур. Русский след в Японии очевиден в православии и литературе, в многослойности музыкальной и художественной культуры. В духовных сферах, особенно в искусстве, более всего обозначенном эмоционально-потаённой и манящей содержательностью, ещё есть малоизвестные страницы. Одна из них связана с именем колоритной фигуры отечественного и мирового искусства живописца Давида Бурлюка, оставившего заметный след в России, Японии и Америке.

истории российско-японских культурных связей немало интереснейших страниц, наглядно раскрывающих многогранное очарование взаимодействия двух разных культур. Русский след в Японии очевиден в православии и литературе, в многослойности музыкальной и художественной культуры. В духовных сферах, особенно в искусстве, более всего обозначенном эмоционально-потаённой и манящей содержательностью, ещё есть малоизвестные страницы. Одна из них связана с именем колоритной фигуры отечественного и мирового искусства живописца Давида Бурлюка, оставившего заметный след в России, Японии и Америке.Сегодня ситуация иная. Начиная с 1980-х годов, в стране изданы исследования о жизни и творчестве “забытого” художника, проводятся выставки его работ, долгие годы хранившихся в запасниках центральных и периферийных музеев. Из потока изданной литературы отметим справочно-энциклопедические издания,1![]()

![]()

![]()

Особая значимость в мемуарной литературе разных лет — воспоминания современников, лично знавших Д. Бурлюка. Его жизнь и творчество раскрываются на фоне знаменательных для России исторических, политических, литературных и художественных событий, без которых бедна любая работа. В них акцентированы знаковые для эпохи явления, раскрывающие кипучесть деятельности Бурлюка как художника, литератора и общественного деятеля.4![]()

![]()

Ценнейший материал хранит местная пресса, издававшаяся во Владивостоке. “Однодневный” материал газет и журналов служит важным, если не главным, источником жизни Владивостока тех лет. В молниеносно-текучей информации, наверное, и таится главный нерв эпохи. Здесь и книги по краеведению, изданные в разные годы, где упоминаются памятные места, связанные с именем художника.6![]()

Образ художника-бунтаря ярко воссоздан и в художественной литературе. В одном из романов В. Пикуля он назван „королём русского футуризма, знаменитым и непревзойдённым мастером слова и кисти”, картины которого „гениальны”. Его же имя появляется у В. Пелевина в романе «Чапаев и пустота» с примечательной фразой: „В глубине российской души зияет та же пустота, что и в глубине японской. Именно из этой пустоты и возникает мир, возникает каждую секунду”.7![]()

К сожалению, жизнь и творчество Д. Бурлюка в Японии в отечественной науке практически не освещались. Срабатывали стереотип и многолетняя недоступность материала. Не так давно появилась информация о его “островной жизни”, хотя публикации и заметки самого художника о Японии были востребованы на страницах владивостокских газет ещё в 1920-е годы. Позже из США он отправил свои воспоминания в СССР своему другу А.Г. Островскому; но их публикация так и не состоялась.8![]()

Как точно заметил американский коллекционер, японский период Д. Бурлюка мало известен в России. „Большинство написанных им работ рассредоточено по западным музеям и частным коллекциям, и лишь малая их часть экспонировалась на родине художника”.9![]()

Согласно легенде, основателями рода были выходцы из Крыма, уроженцы татарского селения Бурлюк, что в переводе означает — Цветущий сад. Сад, по преданию, был заложен в знак мира ханом Батыем, вернувшимся из похода. Эта же легенда повествует о происхождении Бурлюков от самого Чингизхана. Достоверно известно, что прадед Давида казаковал в Запорожской Сечи и, как грамотный, был прозван „писарчуком”, ведя атаманскую переписку. Его предки славились лихими наездниками и знатоками лошадей. Они были могучего телосложения, обладали недюжинной силой и, по семейным преданиям, могли на спор поднять и пронести на плечах коня.10

Согласно легенде, основателями рода были выходцы из Крыма, уроженцы татарского селения Бурлюк, что в переводе означает — Цветущий сад. Сад, по преданию, был заложен в знак мира ханом Батыем, вернувшимся из похода. Эта же легенда повествует о происхождении Бурлюков от самого Чингизхана. Достоверно известно, что прадед Давида казаковал в Запорожской Сечи и, как грамотный, был прозван „писарчуком”, ведя атаманскую переписку. Его предки славились лихими наездниками и знатоками лошадей. Они были могучего телосложения, обладали недюжинной силой и, по семейным преданиям, могли на спор поднять и пронести на плечах коня.10![]()

В детстве младший брат Николай выбил Давиду в драке левый глаз. Бурлюк-старший, с юмором называвший себя „одноглазым сатиром”, ходил то с повязкой, то со стеклянным глазом, то с моноклем или лорнетом. Последний, по легенде принадлежавший соратнику Наполеона маршалу Даву, участнику похода в Россию, был атрибутом его эпатажной маски. Отсюда — громкий эпитет “героический художник” и многозначное прозвище Бурлюка — „полутораглазый стрелец”.11![]()

Он вырос на хуторе Чернянка Херсонской губернии „на жирном чернозёме, среди бесконечной степи, под бескрайним небом”, в центре необъятных имений графа Мордвинова, которыми управлял его отец. В юности (после гимназии) он много путешествует и учится. Казанское, затем Одесское художественные училища, “Мать европейского авангарда” — Королевская академия в Мюнхене, студия Кормона в Париже. Наконец, Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), где он впервые познакомился с В. Маяковским.

Встреча была нестандартной. „В училище появился Бурлюк. — писал поэт. — Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать...” А сам Бурлюк свидетельствует: „Какой-то нечёсаный, немытый, с эффектным красивым лицом апаша верзила преследовал меня своими шутками и остротами “как кубиста”. Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою... Мы посмотрели друг на друга и помирились, и не только помирились, а стали друзьями”.12![]()

“Притёршись” друг к другу, они стали основателями того, что стали называть футуризмом и в поэзии, и в живописи. Старший по возрасту Бурлюк почуял в Маяковском недюжинный, пробивающийся талант („дикий самородок, горящий самоуверенностью”) и, называя „гениальным поэтом”, проявил к нему живейший интерес, так как уже был занят организацией футуристической группы.

В группу художников и писателей, оппозиционно настроенную к отживающим формам буржуазного искусства, вошли три брата Бурлюка — Давид, Николай и Владимир, а также В. Каменский, В. Хлебников, Е. Гуро. В. Маяковский присоединился чуть позже. Он всегда с благодарным чувством почитал Бурлюка как учителя. „Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Давид сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Выдавал мне ежедневно 50 копеек, чтоб писать не голодая”. Сам же меценат „горел страстью заявить нечто более звонкое и ошарашивающее”. Как живописец, на выставке во Франции он представлялся импрессионистом, а в России сходил за кубиста. Как поэт, с В. Хлебниковым и В. Каменским участвовал в первом футуристическом сборнике «Садок судей» (1910).13![]()

Осенью 1912 г. “прозелитов футуризма” пригласили в Петербург на вернисаж «Союза молодёжи», где было представлено „всё что-нибудь стоящее в русской живописи”. Там „сплотились для борьбы за новое в искусстве” те, кто нередко был и поэтом, и художником (В. Маяковский, Д. Бурлюк, Е. Гуро, В. Каменский, П. Филонов).14![]()

![]()

А после той выставки, в декабре 1912 г, в Москве был издан сборник под эпатажным названием «Пощёчина общественному вкусу», открывавшийся боевым манифестом, с новыми принципами искусства, новой футуристической эстетикой и с ниспровержением всех признанных литературных авторитетов — Пушкина, Толстого, Достоевского... С этого начался “штурм и натиск” русского футуризма; его лидером стал Давид Бурлюк. Почти все футуристические акции проходили при его участии. „Осторожно-проницательный” А. Блок, серьёзно присматриваясь к скандальным футуристам, 25 марта 1913 г. пометил в дневнике: „Футуристы дали прежде всего И. Северянина. Значителен В. Хлебников. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм”.16![]()

О своеобразной значимости нового движения может свидетельствовать то, что даже Осип Мандельштам — автор „самых музыкальных, блестяще акмеистических стихов”, до того бурно увлекся футуристами, что в 1913 г. „едва не перешёл в их стан”. По замечанию Г. Иванова: „От этого шага его удержал Б. Лившиц (сам кубофутурист)”. Поразительно, но юного поэта- акмеиста Мандельштама пленяли не В. Хлебников или В. Каменский, а Бурлюки с Маяковским.17![]()

Члены группы называли себя будетлянами (титул В. Хлебникова), людьми, приближающими будущее, деятелями будущего. Не считая себя футуристами, они не хотели быть похожими на итальянских футуристов, во главе с Маринетти, но в печати это название за ними закрепилось. Уже в ноябре 1913 г. Маяковский выступил в Москве с докладом «Достижения футуризма», не раз повторяя его во время турне по городам России. Бурлюк читал доклад «Кубизм и футуризм», а В. Каменский — профессиональный авиатор — «Аэропланы и поэзия футуристов». Так, разнородная по составу литературная группа Д. Бурлюка обрела имя футуристов, а литературно-художественное течение — футуризм (от лат. futurum — будущее). Итальянский футуризм имел мало общего с русским. Их решительно разводил культ насилия, жестокости, эстетизации войны — „единственной гигиены мира”.18

Члены группы называли себя будетлянами (титул В. Хлебникова), людьми, приближающими будущее, деятелями будущего. Не считая себя футуристами, они не хотели быть похожими на итальянских футуристов, во главе с Маринетти, но в печати это название за ними закрепилось. Уже в ноябре 1913 г. Маяковский выступил в Москве с докладом «Достижения футуризма», не раз повторяя его во время турне по городам России. Бурлюк читал доклад «Кубизм и футуризм», а В. Каменский — профессиональный авиатор — «Аэропланы и поэзия футуристов». Так, разнородная по составу литературная группа Д. Бурлюка обрела имя футуристов, а литературно-художественное течение — футуризм (от лат. futurum — будущее). Итальянский футуризм имел мало общего с русским. Их решительно разводил культ насилия, жестокости, эстетизации войны — „единственной гигиены мира”.18Выставки, лекции, диспуты футуристов стали ареной боёв, которые по мысли Бурлюка должны были встряхнуть сонных обывателей. Им всегда сопутствовала атмосфера скандала. Сам Бурлюк стал “символической” фигурой художественных споров.19![]()

![]()

Бурлюк-художник “вставал на крыло” в то время, когда русским художникам-авангардистам за короткий срок приходилось „проделывать головокружительную эволюцию”, проходя последовательно разные этапы. Они развивали на своём пути „бешеную скорость”, которая позволяла совершать наиболее решительные шаги. Выставки «Союза молодёжи», «Бубнового валета», проходившие с его участием, раскрывали увлечения Гогеном, Сезанном, Ван Гогом... Он умел удивить любого зрителя. Недаром М. Волошин как-то обронил: „Бурлюки умеют ошеломить...”, а критик Я. Тугендхольд отметил в его живописи струю „острого бытового экспрессионизма”.21![]()

Публичная деятельность Бурлюка, как его творчество, была нагромождением противоречий и изломов. С академизмом он прошёл “импрессионистический период”, черпал вдохновение в “народности” провинциальных кустарных икон и вывесок. Герои картин — нечто кубообразное, гранёное с изломами, сместившими рот, нос, глаза... Он всегда великолепен как художник, нежно влюблённый в материал и пылко влюблённый в эффектную проработку “взрывной” поверхности живописного полотна. „Жёлто-горячие, зелёно-жёлтые, красно-синие тона бьют ниагарами из-под моей кисти”, — писал Бурлюк о процессе своей работы, создавая картину „бунта, дерзаний и порывов”.22![]()

Современники по-разному оценивали деятельность футуристов. В. Ходасевич считал, что русский „футуризм в наиболее существенных чертах своих” не может „претендовать на оригинальность и новизну”, замечая при этом „недурность строчек” у В. Хлебникова, В. Маяковского и Д. Бурлюка.23![]()

![]()

На яростную критику оппонентов Д. Бурлюк всегда находил нужные слова. Вот его ответ известному деятелю российского искусства А.Н. Бенуа за отрицание живописи молодых новаторов. „‹...› Надо верить и в своё искусство, и в искусство своей родины, — парировал он. — Россия не художественная провинция Франции. Пора провозгласить нашу художественную национальную независимость...”25![]()

В живописи футуристов отказ от конкретно-исторической изобразительности приводил к элиминированию органоморфной фигуративности, к плоскостному геометризму и абстрактной композиции. Центром стала не “видимость” — внешняя сторона объекта, — а его внутренняя “энергия”; картина скрытых “силовых” линий, хода вещей, прогнозируемых интуицией художника. Избавленное от конкретно-исторической базы искусство было вынуждено ориентироваться на субъективные ценности творца, управлялось его волей, подчинялось его видению. Футуристы не пытались познавать “готовую” природу. Их интересовали скрытые возможности, творческая потенция, динамика...26![]()

Несмотря на академическую выучку, даже рисунки (на примере Д. Бурлюка) были „явлением иного порядка”, где „каждый из них хотел быть остовом картины, обрасти мясом, налиться кровью”. Но, живописец до мозга костей, Бурлюк не переносил их на холст, „объёмами и формой распоряжался цвет и только цвет. Рисунок жил в почтительном отдалении от поверхности картины, реял в воздухе, располагаясь параллельно ей...”27![]()

Можно оспаривать мнение В. Шкловского о предметности и сюжетности у футуристов „в смысле создания ступенчатого построения, когда они разлагают предмет на планы”, но при этом нельзя отказать в прозорливости И. Эренбургу, считавшему, что „футуризм, несмотря на жёлтую кофту (Маяковского. — В.М.) и на лорнетку Бурлюка, был художественным и общественным явлением”.28![]()

![]()

Осенью 1918-го, оставив жену с сыновьями Николаем и Давидом в родовом имении, он отправился в поездку по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку для пропаганды “левого” искусства. Читал лекции, организовывал поэтические концерты и выставки. Уфа, Челябинск, Екатеринбург... В Кургане в 1918 г. вышел его первый авторский сборник стихов «Лысеющий хвост». Затем на пути были Омск (здесь написано много стихов и статей о поэзии, футуризме), Томск (вышла вторая «Газета футуристов» со стихами Маяковского — 1919 г), Иркутск и Чита; здесь он проводил выставки, выступал с лекциями «Футуризм — искусство современности» с ориентацией на новую аудиторию — шахтёров и крестьян...

В июне 1919 г. Д. Бурлюк добрался до Владивостока. Разведав обстановку и добившись „кое-какого финансового успеха”, он вложил деньги в ценные вещи и поспешил назад, к Уральским горам, где его ждала жена Мария с детьми. К тому времени здесь свирепствовали голод и разруха. По сравнению с этим, Владивосток казался далёким раем. Уже 27 июля в переполненной теплушке он вместе с семьёй отправился назад. С ним были его младшая сестра Марианна и сестра жены Лидия.

Дорога назад к Тихому океану — во Владивосток, — была похожа на бегство. По выражению самого художника, когда речь шла о спасении „своих малых детей от пушечной стрельбы”, пришлось жертвовать многим. Пришлось оставить бóльшую часть картин, пианино, книги, семейное серебро.30![]()

В самом конце пути случилась беда: Д. Бурлюк серьёзно заболел тифом. В годы войны, разрухи и голода эта болезнь косила тысячи людей. Без какой-либо медицинской помощи, благодаря самоотверженной заботе жены, жизнь в нём ещё теплилась. Когда положение стало критическим, семья была вынуждена сойти на станции Никольск-Уссурийский и снять квартиру на окраине города. Всё, что Д. Бурлюк заработал в пути, ушло на лечение, питание и жильё. По счастию, не заразив никого из членов семьи, он сумел выжить, но „стал похож на скелет и не скоро обрёл прежнюю форму”.31![]()

В те времена, отмечали очевидцы, в городе текла „странная жизнь: тревожно острая, несуразная, переворотная и всё-таки какая-то по-русски вальяжная...”. Несмотря на “минусы”, он оказался „раем для футуристов”.33![]()

![]()

Попав в бурно кипящий творческий котёл, Д. Бурлюк не сразу применил свои таланты и возможности. Всё это проявилось позже, после случайной встречи с Н. Асеевым. По прибытии в незнакомый Владивосток, ещё не оправившийся от болезни художник попал в полосу материальных неудач. Обременённый семьёй и безденежьем, поначалу он словно растворился на неведомых городских улицах.

И вот встреча. „Однажды на улице, — вспоминал Н. Асеев, — я увидел широченную спину, по-дельфиньи согнутую дугой ‹...›, колыхающийся по тротуару человек” оказался Бурлюком. „Широченные жёсткого сукна штаны, цветной жилет, одноглазка в недостающем глазу и — фигура фавна, столпа, отца русского футуризма, врастает в землю от неожиданной встречи”.35![]()

Вместе с детьми, женой и родственниками он обосновался „за сопками”, в Рабочей слободке. Его жильём стал особнячок в два этажа, увенчанный острыми башенками, стоящий на северо-восточном склоне сопки Буссе (ул. Шилкинская). Все комнатки, где он жил „берложной жизнью”, были заняты нарами, книгами и холстами для картин... „Наскребши немного денег, — вспоминал Н. Асеев, — он закупал краски, холст, бумагу, чай, сахар, пшено, муку и материю на рубашки детям, — всего месяцев на пять, и засаживался за холсты. Он писал маслом и акварелью, сепией и тушью, а его жена, Мария Никифоровна, сидела рядом, записывая диктуемые им рассказы и воспоминания.

Двери его квартиры никогда не запирались. Возвращавшиеся из доков рабочие часто заходили к нему смотреть его цветистые полотна и разговаривать о них, столь странных, ярких и непохожих на Третьяковскую галерею”.

С лёгкой руки Н. Асеева “отец русского футуризма”, его друзья С. Третьяков и В. Пальмов вошли в состав ЛХО, быстро обретшего яркую футуристическую направленность. Воспрянувший духом художник, как и прежде, стал проявлять свой характер. По замечанию своего визави, он „был похож на дрессированного рабочего слона в стеклянной торговле”, где „давит, толкает, крушит и разрушает все полочки с художественными восторгами... Он устраивал выставки, издавал книги, шумел и громил мещан и пассеистов”.36![]()

Давид Давидович бывал у Н. Асеева на квартире (Пушкинская, 25), а иногда на короткое время, совсем рядом, снимал помещение под мастерскую в доме скульптора-декоратора А. Лусаковского (Ключевая, 3).37![]()

В 1919 г. был открыт театр-кабаре «Би-Ба-Бо» (Светланская, 50), имевший успех у публики. Давид Давидович стал его директором, получая фантастическую по тем временам сумму — 60 000 руб. Местная пресса сразу отметила его сильный „шантанный привкус”. Смущённые владельцы пригласили талантливых, знающих театральное дело людей, и «Би-Ба-Бо», где „интересы сцены стали преобладать над интересами буфета”, приобрёл славу, подобно московской «Летучей мыши» и театру в Петрограде.38![]()

![]()

Примером “неожиданности” Д. Бурлюка при подготовке к одной из выставок в зале упомянутого театра можно напомнить историю, записанную Ф. Левиным со слов Н. Асеева.

ЛХО «Творчество» было в тесном контакте с театрально-студийной группой «Балаганчик», в который входил т.н. Русский клуб художников. Собирая коллекцию картин русских ссыльных, Д. Бурлюк нашёл „отменных живописцев” и в среде пленных солдат, каковых во Владивостоке того времени было немало. Среди них приметной фигурой был венгр Ференц Имри, позже оставивший свои воспоминания:

В 1919–20 гг. с участием Д. Бурлюка примечательны многие выставки, диспуты, конкурсы (литературные, драматические и художественные), проводимые в ЛХО. Следуя столичной традиции, сам художник был “заводилой” конкурса эскизов «Улица современного Владивостока», декоративных и живописных композиций на лучший театральный занавес, конкурса статей и рефератов по теме «Искусство и революция». Выставки в залах города и в собственном помещении художественной секции ЛХО, в подвальном этаже «Золотого Рога» (Светланская, 13), назывались “салонами” или „постоянной выставкой ЛХО”. Посетители этой своеобразной галереи современного искусства отмечали, что з„десь собраны все направления, есть ценные вещи...” А газетный критик С. Васильев писал: „Стены ЛХО переполнены этюдами, картинами, набросками художников. Многие из них уже проданы, но это не уменьшает комплекта; неутомимые художники дополняют пробелы новыми работами... Многочисленными, слабыми работами представлен Д. Бурлюк.”42![]()

Принимая участие в словесных баталиях о будущем искусства, Бурлюк, как и прежде, был неотразим. Разящий наповал эпатаж, яркое, бьющее взгляд одеяние — весь накопленный в столице футуристический арсенал столь же дивно работал во Владивостоке. „Он, — замечал Н. Асеев, — именно тот уличный художник и поэт”, дающий „жизнерадостные излучения свежих, глубоко убедительных, лишённых всякого фарисейства, интеллигентщины, умничания, неожиданных афоризмов”. Он как „замечательный мастер, уличный искусник” и как „молниеносный оратор” невозможен в скрупулезном литературно-художественном собрании”. И далее: „В своих пёстрых штанах он — сам себе плакат, с подмалёванной щекой, на эстраде, на улице, в толпе...” Это „пёстрое, цветное, блистательное шарлатанство, а не подхалимство, уживчивость, постничанье, пролезание бочком, скромность монашествующих во искусстве ради признания, привычки к бездарности, к мельканию у всех на глазах с сознанием двухвершкового достоинства”.43![]()

Местная пресса часто критиковала работу «Балаганчика» за неразборчивость репертуара, за эпатаж и футуристический уклон. В марте 1920 г. в одной из газет были напечатаны стихотворные заметки „на футуристическом жаргоне”, где есть такие строки: „...Кто-то где-то уж бурлючил, кто-то что-то футурил...” Здесь же “ожаргонены” некоторые имена и фамилии членов группы: Третьякова и Асеева („третьяковил и асеил”), Венедикта Марта („Март стихи венедектиня”).44![]()

![]()

Во время пребывания во Владивостоке Д. Бурлюк опубликовал программные статьи о футуризме, выходившие в столичных городах (Петроград и Москва) в виде плакатов и статей.46![]()

![]()

В статье «Василий Каменский — душа песни народной» Д. Бурлюк живописует панораму литературной деятельности поэта — лётчика и артиста цирка. Следом — суть футуризма, „с момента возникновения своего наметившегося двумя руслами. Одно — городское (урбаническое) — близкое к западной культуре, второе питается традициями Востока, глубоко проникшими в грунт души народной”. Он считает “западниками” И. Северянина, В. Маяковского, Б. Лившица, С. Третьякова и себя, а “славянофилами” — В. Хлебникова,48![]()

![]()

Во Владивостоке им опубликовано немало статей в различных журналах о своей жизни, о встречах с писателями, поэтами, художниками, а также некоторые переводы стихов современных ему европейских поэтов.50![]()

![]()

На фоне бурной художественной жизни и достаточно активной прессы по сути отсутствовали аналитические материалы, касающиеся живописной методики футуризма и образно-стилистических исканий его мастеров. И это объективно: для осмысления требовалось время. Поэтому особенности Бурлюка-живописца “со товарищи” были отмечены позже.

Первым “бросил перчатку” С. Третьяков, выпукло граня методику ведения Д. Бурлюком холста в контексте творчества В. Пальмова. По его мнению, поначалу „гамма красок относительно тускла”. Идёт „разработка проблемы движения через сдвиг, выработка интересного линейного сдвинутого рисунка. Движение даётся смешанной перспективой (дома, парикмахерские), смещением центра тяжести (улицы), смещением масс и плоскостей”. Затем подчёркивает „ассоциативный метод создания представления о сложных процессах — выдёргивание на картину лишь наиболее характерных для данного процесса явлений, вещей и движений”. А также „попытки введения в картину красочных материальных пятен”, благодаря чему „обостряется чувство материальности”. Здесь и „особая расчётливость” и чёткость по отношению „к каждому клочку картины”, а затем и то, что известно под названием „канона сдвинутой конструкции” — смена десятков перспективных плоскостей на картине, благодаря чему живёт экспрессия живописной кладки, о чем писал сам Д. Бурлюк в ранний период творчества.52![]()

Спустя многие годы, очевидец тех событий П. Иванов негативно, к контексте своего времени, высказался: Давид Бурлюк — „человек без особых принципов и убеждений, с одинаковой неразборчивостью выставлял свои футуристические холсты рядом с реалистическими вещами и с успехом продавал то и другое публике”.53![]()

Владивосток тех давних лет был „‹...› городом несбывшихся грёз и рухнувших иллюзий”, городом с „больным оптимизмом танцующих на вулкане и жизнью “на авось” ‹...›, где в „светланских подвалах как грибы вырастали кабаки всевозможных степеней, издавались сборники стихов, где было больше знаков восклицания и многоточий, чем букв, и больше незаполненных, чем заполненных листов”. Так писал об этом очевидец К. Харнский.54![]()

Очень непростым был период зимы–весны 1920 года — от антиколчаковского переворота до японского выступления. Вспоминает С. Третьяков:

Д. Бурлюк, как и большинство беженцев, мечтал попасть в Америку, что в то время сделать было сложно. Соединённые Штаты боялись проникновения левых настроений, буквально просеивая потенциальных эмигрантов через мелкое сито благонадёжности. У Бурлюка появился вариант — Япония. Поэтому, заработав от продажи картин и выступлений нужную сумму и обеспечив семью необходимым, он вместе с художником-футуристом В. Пальмовым в самом конце сентября 1920 г. отбыл в “страну восходящего солнца”, временно оставив своё семейство в неспокойном Владивостоке. Уже 1 октября на пароходе «Чикузен-мару» друзья прибыли в японский порт Цуруга, и в тот же день отбыли в Токио. Когда Д. Бурлюк прибыл в Японию, ему было 38 лет, пришлось всё как бы начинать заново. Но он явился не с пустыми руками. Многолетний опыт работы с публикой, полученный в родном отечестве, блестящие организаторские способности, а также неплохое владение кистью и карандашом помогли ему и на чужбине.

Д. Бурлюк, как и большинство беженцев, мечтал попасть в Америку, что в то время сделать было сложно. Соединённые Штаты боялись проникновения левых настроений, буквально просеивая потенциальных эмигрантов через мелкое сито благонадёжности. У Бурлюка появился вариант — Япония. Поэтому, заработав от продажи картин и выступлений нужную сумму и обеспечив семью необходимым, он вместе с художником-футуристом В. Пальмовым в самом конце сентября 1920 г. отбыл в “страну восходящего солнца”, временно оставив своё семейство в неспокойном Владивостоке. Уже 1 октября на пароходе «Чикузен-мару» друзья прибыли в японский порт Цуруга, и в тот же день отбыли в Токио. Когда Д. Бурлюк прибыл в Японию, ему было 38 лет, пришлось всё как бы начинать заново. Но он явился не с пустыми руками. Многолетний опыт работы с публикой, полученный в родном отечестве, блестящие организаторские способности, а также неплохое владение кистью и карандашом помогли ему и на чужбине.Японская культура (как и российская. — В.М.) в бешеном темпе компенсируя застой предшествующих столетий, впитывала мировой художественный опыт во всем многообразии его проблематики и стилистики. При этом японцы „осваивали то, что изживала европейская живопись”: иллюзорность пространства, натурное видение формы, литературность сюжета. Поэтому для многих японских мастеров кисти западного стиля „натуралистический академизм еще долгое время оставался идеалом”. Отсюда „восприятие лишь внешней манеры и технических приемов европейской живописи, без глубинной содержательности, т.е. того, что способствовало утрате тонкого вкуса и мастерства, выработанных вековыми традициями национального искусства”.61![]()

Из формировавшихся новых для японского понимания жанров самым трудным для мастеров западного направления ёга оказались не технические навыки и натурные штудии, а отражение в искусстве человеческой личности. Искусство европейского портрета было основано на пластическом восприятии формы и направлено на выявление индивидуальных особенностей модели. Традиционный восточный портрет с ориентацией на канонические правила “стирал” индивидуальность и неповторимость портретируемого. Художник следовал не конкретной данности, а идее воспроизведения черт некой идеальной личности. Метод создания европейского портрета ставил перед японскими художниками принципиально иные задачи: не просто сходства, но характеристики человека как индивидуальности.62![]()

Сложная ситуация в японской художественной жизни, в известном смысле, оказалась на руку художническому темпераменту Д. Бурлюка. Попав в Японию практически случайно, он воспринимал её транзитным пристанищем на пути в США. Но, как говорится, оказался в нужное время в нужном месте. Явление художника “на островах” совпало со вспыхнувшим интересом местных авторов к итальянскому футуризму. Буквально за пару недель до того в стране была создана ассоциация «Мирайха бидзюцу кокай» (Общество футуристического искусства), отмеченная первой выставкой японских футуристов.63![]()

Уже 14 октября (!) была организована «Первая выставка русской живописи в Японии» и не где-нибудь, а в столице — Токио! Бурлюк участвовал в написании статьи для каталога, а на афише назвался „отцом русского футуризма”. Более пятисот произведений 28 авторов было представлено в экспозиции. Значительная часть принадлежала кисти гостей. Предприимчивый Давид выставил также вещи из личной коллекции — работы В. Каменского, К. Малевича, В. Татлина.

Уже 14 октября (!) была организована «Первая выставка русской живописи в Японии» и не где-нибудь, а в столице — Токио! Бурлюк участвовал в написании статьи для каталога, а на афише назвался „отцом русского футуризма”. Более пятисот произведений 28 авторов было представлено в экспозиции. Значительная часть принадлежала кисти гостей. Предприимчивый Давид выставил также вещи из личной коллекции — работы В. Каменского, К. Малевича, В. Татлина.

Выставка пользовалась большим успехом и принесла друзьям приличный доход не только за проданные буклеты. В ноябре у Д. Бурлюка от продажи картин хватило на посылку жене во Владивосток требуемой на билеты в Японию для домочадцев и родственников суммы... В конце 1920 г. “страна хризантем” гостеприимно встречала “клан” Бурлюков из шести человек: жену Марию, двух сыновей, сестру художника Марианну, её жениха художника В. Фиалу (чехословацкий легионер) и сестру жены Лидию.

Этот примечательный факт привлёк внимание японских властей. В секретном отчёте о выставке отмечается её популярность у публики. В нём говорится, что „всё больше зрителей посещают выставку ‹...› Ежедневное число зрителей до 600 человек. Хотя вход бесплатный, объём продажи буклетов ценой в 30 сэн доходит до 60 иен в день, что с избытком обеспечивает жизнь русских художников, чем они очень довольны”.64![]()

Справедливости ради отметим, что негласное наблюдение за русскими художниками шло с первого и до последнего дня их пребывания в стране. И дело, разумеется, не в выставках и доходах от продаж, а в политической ситуации.

Известно, что после эпохи Мэйдзи (1868–1911) развитие капитализма в стране объективно вызвало подъём буржуазной демократии и рост самосознания рабочего класса в духовной сфере, что отразилось в содержательности культуры и искусства. К 1910–1920 гг. возросла сила политических партий, значительно активизировалось рабочее и коммунистическое движение — наступил “период демократии Тайсё”.65![]()

Тогда же из Европы и США хлынул поток представителей авангардистских течений; в стране объявились модернистские группировки дадаистов, кубистов, футуристов и т.п., нёсших свою идеологию. Своеобразным противовесом этому в искусстве Японии явилось «Движение за пролетарское искусство». Его нервом стал первый журнал японского пролетариата «Танэмаку хито» (Сеятель), выступавший за поддержку России и декларировавший идеи марксизма. Однако принятые правительством репрессивные меры прекратили его выход (1924). Идеи Великого Октября 1917 г, способствовавшие созданию Социалистической лиги Японии (1920) и японской компартии (1922), объединили видных представителей творческой интеллигенции (писателей и художников) на строительство новой пролетарской культуры на основе революционных преобразований.

Под обаянием марксистских идей на японский язык были переведены труды В. Ленина, Г. Плеханова, А. Луначарского. Порыв обновления социально-духовной жизни, создания нового революционного искусства был столь велик, что вызвал тревогу правящих властей. Мало того, “новое пролетарское искусство” активно использовало арсенал изобразительных средств как русского, так зарубежного искусства, что во многом способствовало политической остроте создаваемых произведений и активности их воздействия на массы.66![]()

В острой борьбе за обновление искусства значительную роль играла графика, питавшаяся мощными местными традициями. Она начала быстро обретать новую почву, „выбросив первые побеги политического газетного рисунка”. «Движение пролетарского искусства» вызвало к жизни его новые формы. 1920-е годы — период становления и возмужания сосаку ханга (творческой гравюры) — активного по остроте творчества, во всей полноте отвечавшего задачам создания массового демократического искусства.67![]()

В связи с этим становится понятным пристальный надзор за двумя господами, прибывшими из России. Но опасения японских властей не оправдались. Оба художника не были носителями “коммунистической заразы”. Секретные отчёты прямо свидетельствуют о реакции властей на их появление в стране. В одном из документов читаем: „Вышеназванные лица — личности не сомнительные, но не являются желанными, так как литературные и другие произведения футуристов пользуются большой поддержкой экстремистов. Они могут ‹...› способствовать усилению негативного влияния у интеллигентных полузнаек. Поэтому на этих лиц надлежит обращать особое внимание”.68

В связи с этим становится понятным пристальный надзор за двумя господами, прибывшими из России. Но опасения японских властей не оправдались. Оба художника не были носителями “коммунистической заразы”. Секретные отчёты прямо свидетельствуют о реакции властей на их появление в стране. В одном из документов читаем: „Вышеназванные лица — личности не сомнительные, но не являются желанными, так как литературные и другие произведения футуристов пользуются большой поддержкой экстремистов. Они могут ‹...› способствовать усилению негативного влияния у интеллигентных полузнаек. Поэтому на этих лиц надлежит обращать особое внимание”.68![]()

Что касается собственно японского футуризма, то он в какой-то степени имел элементы экстремизма. Японская интеллигенция впервые узнала о футуризме благодаря писателю Мори Огай. Весной 1909 г. в журнале «Субару» (Плеяды) он опубликовал «Первый манифест футуризма» Маринетти. Затем был переведён «Технический манифест футуристической литературы» с указаниями построения футуристических текстов. Позже вышла книга Леблана «Маринетти и футуризм», следом — материалы Нагасэ Ёсио «Футуристо-но гутайтэки кайсяку» (Конкретное объяснение футуризма). В 1913 г. — статья «Нихон-ни окэру мирай ха-но си то сонно кайсэцу» (Футуристические стихи в Японии и их толкование). „Если в литературном мире есть символизм, — писал Хагивара Сакутаро, — то искусство экстремального символизма есть искусство футуризма, содержащее в своих требованиях многообразные формы новой жизни и новой морали”.69![]()

![]()

Вскоре после успеха в Токио русская выставка побывала в Осака и Киото, где также вызвала небывалый интерес. Несколько вещей были куплены её величеством Каяномия и другими знатными людьми.71![]()

Используя российский опыт, Д. Бурлюк активно пропагандировал авангардное искусство как своими работами, так и публичными лекциями, часто эпатируя публику своими выходками. На открытии «Второй футуристической выставки» он зачитал сообщение «Лошадь на щеке». А в университете Токио, аргументируя свои мысли, разбрызгивал чернила по висевшему на сцене листу бумаги. Такие выступления автор трактовал как „футуризм в действии”. Его доклады всегда были вызывающе эпатажными и больше походили на представления.

Проявляя активный интерес к национальному искусству, Бурлюк участвовал и в традиционных ежегодных японских выставках. Осенью 1921 г. он экспонировал пять картин на восьмой выставке «Nika Art Association», где её “гвоздём” стали картины «Женщины с зонтиком» и «Женщины под солнцем». При взгляде на них недоумевала не только публика, но и критика. Нарочито пышные формы женских фигур, словно вылепленные густо-пастозным движением кисти, впечатляли своей мощью и необузданной страстью. Японцы, воспитанные на субтильно хрупких фигурах своей “прекрасной половины”, никак не могли понять размаха русской души. Сам же Бурлюк объяснял свои вещи возвышенно: „Я старался представить пухлую фигуру женщины, чтобы схватить ритмическую атмосферу, свет солнца, деревья и проч., в пространстве. ‹...› Меня вдохновляла пластичность её фигуры. Пожалуйста, приглядитесь к её внутренней волнующей красоте — она руководила мной в этой работе”.72![]()

Отдышавшись после первых вернисажей, Д. Бурлюк уже на новом месте начал писать картины маслом и создавать графические листы. За два года он посетил многие уголки Японии, побывал на архипелаге Рюкю (Нансей), где из группы островов Амами выбрал остров Осима.

Отдышавшись после первых вернисажей, Д. Бурлюк уже на новом месте начал писать картины маслом и создавать графические листы. За два года он посетил многие уголки Японии, побывал на архипелаге Рюкю (Нансей), где из группы островов Амами выбрал остров Осима.

Поначалу в его живописи соединялись принципы академической перспективы с импрессионистичностью наполненного воздухом, вибрирующего пространства. В картинах «Мотомура. Остров Осима» (1920), «У ворот японского храма» и «Пейзаж» (обе — 1921) в целом очевидна импрессионистическая посылка в сочетании с “сезанновской” плотной красочной лепкой, что свойственно мастерам русского авангарда. Необычные для русской традиции энергетические (от ветра) изломы островных деревьев в сочетании с круглящимися краями кровли хижин дают несколько иную, более экспрессивную тональность восприятия. Сближен по стилю и более “спокоен” пейзаж «Огасавара» (1922). Симпатична работа «Япония. Залив» (1921), отмеченная лирической тональностью холста и разнофактурностью красочной кладки. К концу пребывания “на островах” Д. Бурлюк создает картину «Японский пейзаж» в открыто кубофутуристической манере. В многосложности пространственных решений он осуществил на практике своё собственное учение о множественной перспективе — „пейзажах с нескольких точек зрения”, создав активный по цвету, острый по ритму обобщающий образ Японии.73![]()

Показательна разноплановость жанровых работых Д. Бурлюка, трактованныех весьма широко: от постимпрессионистических до кубофутуристических решений. Острота композиции и цветовая динамика, существенно дополненные грубовато-пастозным мазком, по словам самого автора, дают „свободное представление о натуре; природу, взятую в моменты её движения”. Теория и практика футуризма в японском цикле соединились в картинах 1921–22 гг. «Пильщик красного дерева. Остров Сисидзима», «Японский рыбак», «Японец, разделывающий рыбу». С ними перекликаются монументальные яркие полотна: символическая картина «Бурлюк предсказывает друзьям поглощение Иокогамы бушующими волнами» и «Рыбаки Тихого океана».

Под впечатлением от мастерства русских художников коммерсант Судзуси Маримото пригласил Бурлюка погостить в Кобэ и написать семейный портрет. Здесь семья Бурлюков пробыла целый год. За это время Давид написал групповой «Портрет семьи Маримото» (1921), который максимально приближен к реализму. Узнаваемы лица, причёски, детали одежды моделей. Но это на первый взгляд. Портрету присуще нечто новое, ранее не встречаемое у художника. “Стёртая”, без психологизма, “под одну гребёнку” индивидуальность даёт повод говорить об унификации и некоей идеализации персонажей, что является важным признаком “японскости”. Этому способствует и плоскостность композиционного решения с застывшей статичностью фигур на переднем плане. Исключая стул с сидящим на нём Маримото, отсутствуют обычные футуристические деформации предметов...

Здесь явлен пока ещё очень робкий, но “японский” Бурлюк, опирающийся на традиции национальной живописи “страны восходящего солнца”. Это вполне очевидно при сравнении его некоторых картин с работами в жанре бидзинга, столь любимом в Японии. Также очевидна связь «Портрета семьи Маримото» с жанровой работой «Японка с подносом» (1921) и обобщённым портретом-типом «Японка» (1922); хотя в последнем, по европейской традиции, ведущим мотивом является лицо девушки.

Более “японским” является графический цикл из серии «Гора Фудзи» (1920), созданный художником сразу после восхождения на священную, знаковую для японцев, гору.74![]()

![]()

![]()

Второй лист — «Гора Фудзи, девушка, собака и натюрморт» — уже по названию говорит сам за себя. Он ещё “поисковый”, но более “западный”...

Отнюдь не случайно рисунки японского цикла 1920-х годов одобрил известный критик Э. Голлербах, выпустивший книгу «Искусство Давида Бурлюка» (1930). Он отметил их „особенную привлекательность”, „непосредственность и свежесть”, „чувство подлинной души Японии”, „живое слово о японском пейзаже и японском народе”. Ведь ещё раньше им было отмечено, что братья Бурлюки, „прирожденные колористы, с высоко развитым чувством цвета, вместе с тем были и отличными рисовальщиками”.77![]()

Всё это говорит о том, что русский художник был восприимчив к японской национальной художественной культуре. Позже, в его работах американского цикла, вполне ощутимо рефлексирующее влияние Андо Хиросиге, Кацусики Хокусай, Китагавы Утамаро и других мастеров классического искусства Японии. Без малого два года не прошли бесследно для художника. Он не только использовал композиционные и живописные находки японских предшественников, но стал подлинным ценителем японского искусства. Художник вывез из страны огромную коллекцию японской графики, которая до сих пор хранится у его внучки Мэри Холт в Канаде.78![]()

Широкий резонанс, вызванный русским выставочным “сезоном футуризма” в Японии, породил ряд подражаний. Буквально по всей стране стали открываться передвижные выставки японских авангардистов. В 1921 г. такие выставки состоялись в Нагоя и Осака; причём в Нагоя Бурлюк вместе с Киносита Сигэру председательствовал на первом и единственном заседании «Мирайха сэнгэн коэн кай» (Общества публичных чтений футуристических манифестов).79![]()

В каталоге «Второй футуристической выставки Японии» работы Бурлюка объединены под общим названием «Женщина и 16 других». Две картины были проданы сразу: пейзаж «Фудзи-сан» и портрет-картина «Искусство Достоевского». Оценивая эти работы, одна из газет отмечала: „Они страстны по цвету, характерны интенсивным и волнующим мазком”. Посетителям импонировала узнаваемость изображения — „гора Фудзи и лицо известного русского писателя, уже хорошо знакомого японским читателям”. Здесь же некоторые критики считают мастерство Бурлюка “наднациональным”, отмечая, что он углубляется в „духовную сущность изображаемого и сообщает произведению художественную ценность”.80![]()

Под его влиянием идеи футуризма в живописи воплощали Тай Камбара и Сэйдзи Того — организаторы первых футуристических выставок в Японии. В 1921 г. Тай Камбара устроил свою персональную выставку, предпослав ей знаменитый манифест из 12 пунктов, программное заявление школы японского футуризма «Дай иккай Камбара сэнгэн сё» (Первый манифест Тай Камбара), где говорится:

Теория футуризма настолько увлекла автора, что он самостоятельно выучил итальянский и французский языки, чтобы в подлинниках читать творения своих кумиров.

Воплощая идеи манифеста в жизнь, Тай Камбара создает цветопластические, абстрактно-сюрреалистические картины «Энергия жизни. Симфония № 35» (1919), «В этой агонии я рискую своей шеей» (1922), словно рефлексирующие противоречиями современного художнику японского общества. Несмотря на явное абстрактное решение, легко узнаваем и очень лиричен образ богоматери («Христос и Мария» — 1923).

Его друг Сэйдзи Того в своей эволюции обратил на себя внимание остро личностным, беспощадно-аналитическим «Автопортретом» (1914), где предпочёл опереться на экспрессионизм Э. Нольде и Ж. Руо. Заметно также его увлечение кубизмом с жестковатой геометрией пластики («Игра на контрабасе» — 1915, «Женщина с зонтом» — 1916). Вероятно, после знакомства с Бурлюком в его работах появилась футуристически активная, энергичная цветопластика («Женский портрет» — 1921, «Мужчина в белой шляпе» — 1922).

Более абстрагирован линейными ритмами и умозрителен в содержательности Гё Фумон (цикл «Бегущие олени»,1919–1920). А Суё Касаги, несмотря на формальное решение в стиле ёга, изысканно красив и многозначен в своей национальной ментальности («Керамические сосуды» — 1922). В отличие от него, живопись Масаму Янасе от пейзажей до футуристических композиций («Модзи» — 1920, «Футуристский скетч» — 1922) отмечена явной тягой к сюрреализму («Монстр в виде собаки», «Руки и свет»; обе — 1922).

Вскоре после отъезда Д. Бурлюка в США состоялась «Третья футуристическая выставка» японских мастеров. Критика сразу отметила его влияние во многих представленных работах. Всех поражало совсем не “японское” восприятие жизни вообще и человека в частности. Особенно в женских образах. Зрители не увидели традиционных гейш в ярких национальных костюмах жанра бидзинга. Нарушая все японские традиции, в работах японских футуристов предстали живые люди, где главным нервом было женское лицо...

Несмотря на плотный график занятий живописью, обилие мероприятий и встреч, Давид Бурлюк выкраивал время для литературной работы. Многое из того, что он начал писать в Японии, было завершено спустя годы, уже в США.

Первые японские впечатления он переслал во Владивосток, в газету «Голос родины». Это своеобразные путевые очерки о достопримечательностях Японии, о восхождении на Фудзи, о быте и жизни японцев, и вместе с тем — личный взгляд на особенности японского искусства.

В заметках «Особенные черты художественной Японии» автор отметил:

Его же попытка характеристики японского футуризма, отмеченного, в отличие от западного, „скромной тихостью всматривания в бытие”, дала такой результат: „В Японии реализма не было, японское искусство в подоснове своей близко к декадентству. ‹...› Я тщетно искал среди работ японских футуристов произведений, которые были бы глубоко урбанистичны по своей психологичности или полны желания обстоятельно погрузиться в изучение момента движения”.83![]()

В Огасавара в 1921 г. Д. Бурлюк написал «Лествицу» — романтизированную биографию П. Филонова, участника «Союза молодёжи» в СПб, создав глубокий и проникновенный портрет художника. Она была опубликована позже в Нью-Йорке на английском языке в домашнем журнале «Цвет и рифма» (1954).84![]()

А после его отъезда, в 1923 г, в Токио вышла брошюра «Что такое футуризм? — Ответ» на немецком языке, написанная совместно с Киносита Сигэру. К этому необходимо добавить книги «По Тихому океану: из жизни современной Японии» (1925) и «Осима. Японский Декамерон» (1927), изданные в США и, к сожалению, неизвестные в нашей стране.

Образное выражение „Давид Бурлюк вместе со своими друзьями-художниками экспортировали футуризм в Японию” можно принять по-разному. Но суть одна: он оставил в Японии добрый след, оказав большое влияние на современную японскую живопись. Почти два полных года проведенные здесь, были весьма плодотворными для “отца русского футуризма”; он написал около трёхсот работ (по другим сведениям от 450 до 500),85![]()

Историки искусства справедливо считают его родоначальником японского футуризма. Первым это отметил известный искусствовед Н. Пунин, в своё время назвавший „неплохими” живописные работы художника. В 1927 г. он побывал в Японии с выставкой советских художников, откуда в письме отметил „известное влияние” Д. Бурлюка на японских мастеров живописи.86![]()

О многом говорит его характеристика в журнале «Мир Нью-Йорка»: „Бурлюк — основатель футуристического движения в России — продемонстрировал язык скорости, являя собой образ татарского хана в экстравагантном жилете и одной серьгой в ухе”. Судите сами: на открытие своей первой американской выставки он шёл пешком, имея в кармане десять центов, а возвращался с чеком на семьсот пятьдесят долларов: в такую сумму была оценена его картина «Южноморский рыбак».88

О многом говорит его характеристика в журнале «Мир Нью-Йорка»: „Бурлюк — основатель футуристического движения в России — продемонстрировал язык скорости, являя собой образ татарского хана в экстравагантном жилете и одной серьгой в ухе”. Судите сами: на открытие своей первой американской выставки он шёл пешком, имея в кармане десять центов, а возвращался с чеком на семьсот пятьдесят долларов: в такую сумму была оценена его картина «Южноморский рыбак».88Занимаясь просветительской и общественной деятельностью, он выпускает домашний журнал «Цвет и рифма», пишет картины, регулярно проводит выставки. Себя он величал „отцом российского футуризма” и „американским Ван Гогом”, а известный американский критик А. Барр сравнил его роль в мировом искусстве с ролью П. Гогена. Надо отметить, что Бурлюк не смыкался с антисоветскими кругами, демонстрируя лояльность к коммунистическому строю. В 1925 г. состоялась его встреча с В. Маяковским, совершавшим заграничный вояж. Он стал его личным переводчиком и всячески помогал своему ученику. Одним из первых он узнал о тайной любви поэта и его “американской” дочери Патрисии Томпсон.

Из-за океана Д. Бурлюк с интересом следит за событиями на далёкой Родине, называя её своей главной музой. Он переписывается с друзьями, присылает им для публикации свои воспоминания (в СССР их не печатают). Незадолго до начала Великой Отечественной войны Д. Бурлюк обратился в генеральное консульство СССР в Нью-Йорке с просьбой о возвращении на родину, но получил отказ. Кроме того, правительство СССР не пожелало принять в дар картину «Непобедимая Россия» — одну из лучших его работ.

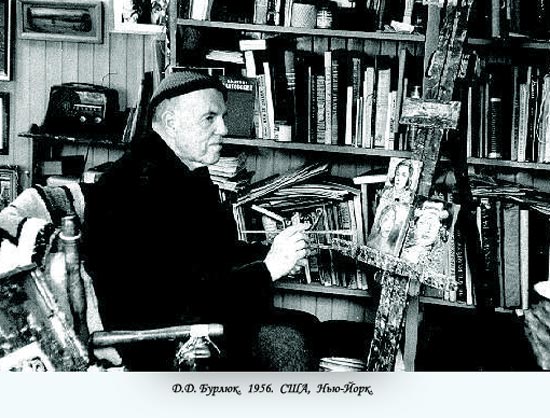

Только в период “хрущевской оттепели” отношение к нему изменилось. В 1956 г. по приглашению Союза писателей СССР Д. Бурлюк приехал в Москву. Организаторами его встреч в музее В. Маяковского и в Третьяковской галерее были его давнишний друг и коллега по цеху Н. Асеев и писатель К. Чуковский. Залы всегда были полны поклонников, любителей и просто любопытных, наслышанных о футуристах. Предвкушали скандальное и взрывоопасное выступление. Но публику ждало разочарование: не было ни цилиндра, ни монокля, ни эпатажных речей... “Притихший” Бурлюк говорил о богатом наследии русской культуры, о Пушкине, которого он некогда так безжалостно „сбрасывал с корабля современности”; о счастье жить и творить на Родине. Бунтаря сменил серьёзный человек, полный раздумий о жизни... Пышный приём, который устроили Бурлюку, не означал его литературной реабилитации. Имидж хулигана и второсортного поэта к нему намертво прилип, хотя в американском туристе трудно было разглядеть бывшего ниспровергателя литературных основ. Ни об изданиях книг Бурлюка, ни о приёме в музейные фонды его новых полотен, ни о возвращении ему гражданства речь не шла.

Только в период “хрущевской оттепели” отношение к нему изменилось. В 1956 г. по приглашению Союза писателей СССР Д. Бурлюк приехал в Москву. Организаторами его встреч в музее В. Маяковского и в Третьяковской галерее были его давнишний друг и коллега по цеху Н. Асеев и писатель К. Чуковский. Залы всегда были полны поклонников, любителей и просто любопытных, наслышанных о футуристах. Предвкушали скандальное и взрывоопасное выступление. Но публику ждало разочарование: не было ни цилиндра, ни монокля, ни эпатажных речей... “Притихший” Бурлюк говорил о богатом наследии русской культуры, о Пушкине, которого он некогда так безжалостно „сбрасывал с корабля современности”; о счастье жить и творить на Родине. Бунтаря сменил серьёзный человек, полный раздумий о жизни... Пышный приём, который устроили Бурлюку, не означал его литературной реабилитации. Имидж хулигана и второсортного поэта к нему намертво прилип, хотя в американском туристе трудно было разглядеть бывшего ниспровергателя литературных основ. Ни об изданиях книг Бурлюка, ни о приёме в музейные фонды его новых полотен, ни о возвращении ему гражданства речь не шла.На “земле обетованной” — в США — он прожил сорок пять лет. Русский художник Давид Бурлюк закончил земной путь в 1967 г. в Лонг-Айленде, в возрасте 85 лет...

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||