Адольф Урбан

Не осуди моей гордыни

И дай мне в хоре мировом

Звучать, как я звучал доныне,

Отличным ото всех стихом.

енедикт Лившиц — явление в нашей литературе незаурядное. Но до сих пор его место в пёстрой и сложной картине культурной жизни XX века остается неуясненным.

енедикт Лившиц — явление в нашей литературе незаурядное. Но до сих пор его место в пёстрой и сложной картине культурной жизни XX века остается неуясненным.И всё-таки главным делом его жизни была поэзия. Не только делом, но и страстью. Поэзия как личное творчество, как постижение её секретов на лучших образцах, как теория направлений и стилей, как практика перевода.

В том, что он делал сам, были точный глазомер и потаенная страсть. Он ценил расчёт мастера и интуицию первопроходца. Сосредоточенность учёного и голосовую мускулатуру оратора и полемиста. Поэтому, надо думать, и прибило его, человека рафинированной книжной культуры, к берегам русского футуризма.

Живопись, которой Бенедикт Лившиц увлекался глубоко и профессионально, в конечном счёте была для него лишь разновидностью художественного мышления, способной обогатить поэзию, дать ей если не материал, то угол зрения, изобразительную аналогию слову.

Его наследие помещается в три небольшие книги: книгу собственных стихов, книгу переводов и книгу воспоминаний. Можно спорить о преимуществах каждой из них, но все вместе они составляют то, что называется именем Бенедикта Лившица, оригинального поэта, наблюдательного и умного мемуариста, личности во всех отношениях интересной и примечательной.

Окончив юридический факультет Киевского университета, он так и не стал юристом. Интересы его влекли в другие области. Выразительный портрет молодого Бенедикта Лившица оставил в своих воспоминаниях А. Дейч:

Он получил классическое образование. И принял его не как тягостную необходимость, а как открытие пространного мира богов и героев, чудесную область „довременнóго и запредельного”.

Первые стихи Бенедикт Лившиц написал ещё в гимназии. Печататься начал в 1909 году. Первая книга, «Флейта Марсия», вышла в 1911-м в Киеве, когда он был ещё студентом, тиражом 150 экземпляров. Тем не менее она была замечена. В.Я. Брюсов писал:

Автору первой книги получить такую похвалу от самого Брюсова, ценителя ревнивого и взыскательного, было непросто. В конце концов, в ту пору кто только не усвоил искусство стихосложения! Бенедикт Лившиц владел культурой в широком понимании слова, и это, конечно, прежде всего привлекло Брюсова.

Вступительное стихотворение «Флейта Марсия», давшее название книге, показывало, что творческие его намерения серьёзны и осознанны:

В основе стихотворения сюжет древнегреческого мифа. Флейтист Марсий вызвал на состязание Аполлона. Но как ни был он искусен, кифаред Аполлон победил Марсия. Не смертному состязаться с богом. Не ему нарушать божественную аполлиническую гармонию. В наказание за дерзость с живого Марсия была снята кожа.

Бенедикт Лившиц причисляет себя к сынам Марсия, готовым бросить вызов богу, пойти на страдания и жертвы, чтобы вновь запела „Отверженная марсиева флейта”. Миф — локален. Бенедикт Лившиц распространяет его действие на века как непрерывное восстание Марсиевой строптивости против „злейшего” торжества Аполлона.

Эта трактовка вписывалась уже в современную символистскую философию искусства как борьбы двух начал: Аполлона, „бога строя, соподчинения и согласия”, и Диониса, бога „разрыва”, который „приносит в жертву свою божественную полноту и цельность, наполняя собою все формы, чтобы проникнуть их восторгом переполнения и исступления…”3![]()

В книге Бенедикта Лившица выявляли себя сразу три плана: историко-культурный (мифологический), индивидуально-лирический и современный философский. Это не было приведением в систему фрагментов мёртвых культур. Он пытался через историко-культурный космос взглянуть на современность, на её противоречия и конфликты, на собственное положение в ней.

„О марсиевых ранах / Нельзя забыть”. Унижение фригийца досталось и на долю его сыновей. Условные мифологические формы — лишь одежда. Сам Бенедикт Лившиц испытывает это унижение. Оно вполне конкретно, осязаемо и болезненно. Оно — современно. Мир находится в катастрофическом напряжении. Бенедикта Лившица всегда преследует „символика / Шагов по огненной меже”. На бульваре „Все аллеи как будто устелены шкурою тигровою… Это — жёлтое кружево листьев на чёрной земле. Это — траур и скорбь”. Краски гаснущего дня ужасающи: „Когда бесценная червонная руда / Уже разбросана… алым бестиарием / Становится закат…”. Дневная маета сменяется „ночным хаосом”. „Обломком мертвенного олова / Плывёт над городом луна…”.

Весь этот мрак, скорбь, ужас отзываются в душе человека. И в нём просыпается первобытный хаос, бунт крови. Казалось бы, чего проще — отделить разумное начало, высокий творческий смысл от этого падшего, тёмного, страдающего мира. Но Бенедикт Лившиц не ищет прекрасных мгновений, отвлечений, иллюзий: „…Я люблю этих хилых, измученных пьяниц, / Допивающих нектар последних минут…”. Более того, он растравляет Марсиевы раны, сам готовится к страданию и гибели: „Убежав от живых, предаюсь утешенью: / Пусть где жизнь, я — мертвец, но где смерть — я живу!”

Это его единение с падшим миром выливается то в горькую иронию («Последний фавн»), то в строки, исполненные трагизма («Из под стола»). В последнем стихотворении он рассказывает о разочаровании в земных богах, в кумирах своей души, на которых когда-то влюбленно смотрел, как пёс из-под стола:

Даже восшествие на Олимп не спасает от реальности жизни. Боги погружены в земные пороки и страсти. Круг замыкается всё на том же страдании, только более болезненном, оттого что оно осознает себя. И уже не видит над собой неба, не питает надежд на благодать свыше.

Примкнув к младшим символистам, Бенедикт Лившиц не завершал свой путь, а лишь становился на определённую точку отсчёта. При известном совпадении общих посылок, он не слишком считался с центральной их идеей — „внутренним каноном”, повелевающим быть „религиозным устроителем”, „тайновидцем и тайнотворцем жизни”.4![]()

Поэтика Бенедикта Лившица формировалась не только под влиянием русского символизма, но в тесном контексте с французской поэзией. С младых ногтей он знал стихи “проклятых” поэтов — Бодлера, Рембо, Верлена, Корбьера, М. Роллина. Уже во «Флейте Марсия» есть несколько переводов из них, ставших классическими. Они органически вписываются в книгу. Их стилистика корреспондирует с его собственными стихами.

“Проклятые” не отворачивались от повседневности. Они включали в свои стихи грубую материю жизни. Бросая вызов эстетизму, мещанской чопорности и лицемерию, обращались к темам, считавшимся запретными. У Рембо есть стихотворение «Искательницы вшей», у Бодлера — «Падаль», у Роллина — «Магазин самоубийства». Два из них — Рембо и Роллина — переведены были Бенедиктом Лившицем для «Флейты Марсия». “Проклятые” видели современную жизнь в гротескном преломлении. Отрицая “парнасскую” эстетику, они включали в свои стихи эпатирующие сюжеты и подробности. „Красивая вещь встречается со страшной вещью — вот поэтический мир Бодлера. Страшная вещь ‹...› — гипертрофированный прозаизм, урбанистический, порою обладающий социальной окраской”,5![]()

Формулировка полностью применима и к переводам Бенедикта Лившица из Бодлера и поэтов его круга. И в немалой степени — к его собственным стихам. Когда он в переводе «Скверного пейзажа» Корбьера находит эпатирующий образ: „Зловонное болото, где глотает / Больших червей голодная луна”, — то это очевидная параллель его собственному: „Плывешь в окно, бледна и холодна, — / Как мёртвая медуза”.

В пору, когда русский футуризм ещё только зарождался и не имел своего названия, такая встреча поэзии со „страшной вещью” была неожиданной и новой. Она, по сути, предшествовала футуристическому эпатажу.

Вслед за Брюсовым другой ценитель и дегустатор поэзии, Н. Гумилёв, писал:

Краткая эта характеристика оказалась ёмкой и проницательной. Бенедикт Лившиц действительно часто ставил перед собой „чисто литературные задачи”, брал „надуманные” и „нехудожественные” темы (душная и малопривлекательная эротика «Флейты Марсия»), и в то же время в его стихах есть „действительное переживание”, подлинный лиризм. И хотя книга была по-своему цельной, потенциальные её возможности оказались разнонаправленными и неоднозначными.

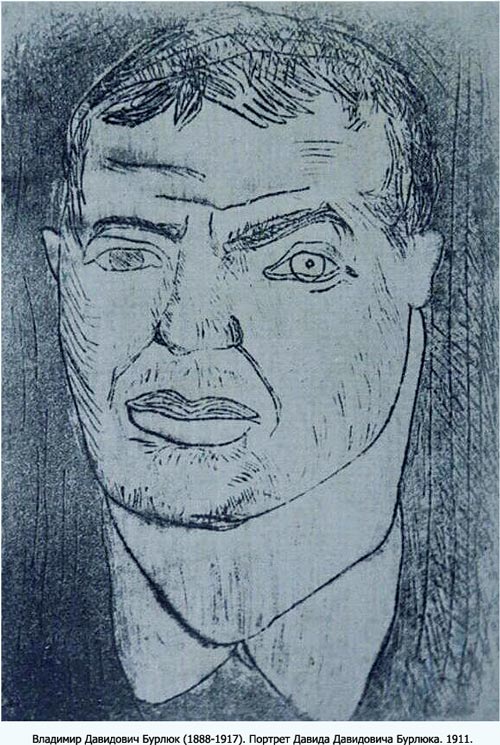

Встречу с Давидом Бурлюком и его братьями Бенедикт Лившиц с большой пластичностью описал в «Полутораглазом стрельце». Это — один из самых драматических сюжетов книги. Нам дана вся полнота фактов, эмоциональные и интеллектуальные коллизии их отношений. Но были ещё и не сразу бросающиеся в глаза последствия.

Встречу с Давидом Бурлюком и его братьями Бенедикт Лившиц с большой пластичностью описал в «Полутораглазом стрельце». Это — один из самых драматических сюжетов книги. Нам дана вся полнота фактов, эмоциональные и интеллектуальные коллизии их отношений. Но были ещё и не сразу бросающиеся в глаза последствия.

Давид Бурлюк и Бенедикт Лившиц с такой стремительностью бросились друг к другу, словно всю жизнь искали встречи.

Бенедикт Лившиц с восторгом смотрит на Давида Бурлюка. На его плотоядное, захватническое отношение к жизни, к людям, к искусству. Языческое, хищное, первобытное было соблазнительно утонченному уму поклонника новой французской поэзии.

Давид Бурлюк, совершенно тогда незнакомый с “проклятыми”, яростно набрасывается на сведения, получаемые от Бенедикта Лившица, на их стихи. Он хорошо знает, чтó хочет, но не вполне ещё знает как. Всё, что может служить его бунтарской разрушительной идее, он усваивает и перерабатывает, как камнедробильная машина. Едва услышав стихи Рембо, он тут же создаёт свои модели, в которых различимы лишь обломки первоисточника. Бурлюк с его могучей энергией тут же употребляет их в дело, даёт им ход. Маяковский писал, что с “французами” его познакомил Бурлюк. По сути же, Бурлюк был лишь посредником.

Каким же тогда возбудителем энергии должен был он стать для Бенедикта Лившица! Казалось бы, какое развитие получит найденное во «Флейте Марсия»! Какой плотью нальётся его чеканный и суховатый стих! Давид Бурлюк словно природой был предназначен для освобождения стихийных сил.

Но получилось нечто совершенно неожиданное. Усвоить бурлюковский темперамент он не мог. Этому научиться нельзя. Выиграл Давид Бурлюк — он обогатил свой язык. Он — взял. Бенедикт Лившиц — отдал. Он потерял даже то, чем обладал, обескровив свою поэзию. Гротеск, гиньоль, грубость “проклятых” с его лёгкой руки подхватил Давид Бурлюк, а через него — юный Маяковский. Бенедикт Лившиц в своих новых стихах начисто от них отказался. Наоборот, он пытался внести в футуризм элементы “парнасской” культуры, высокого эстетизма, чуть ли не гармонической стройности. В теории — логической последовательности и ясности. И притом оказался менее понятным и понятым, чем заумник Алексей Кручёных, вызывающе грубый Давид Бурлюк или волшебник самовитого слова Велимир Хлебников.

Бенедикт Лившиц, высоко оценив достижения своих товарищей по цеху, кроме разве Кручёных, начал работать над своей поэтической системой, решительно отличающейся от всех существующих. Он претендовал на большое самостоятельное открытие. Ведь он знал, что есть много новых путей в искусстве. Опыт обожаемой им французской живописи, где одно направление с головокружительной быстротой сменяло другое, вдохновлял его на поиск.

Словесный материал, казалось ему, обладает ещё большей пластичностью, чем материал живописи, надо только научиться лепить из него форму, показывать разные его плоскости и структуры.

В «Волчьем солнце» (1914) он и попытался дать неизвестную прежде художественную систему. Стихи этой книги кажутся тёмными и непонятными. Общеупотребительные слова, изысканные метафоры, ясные строчки — а стихотворение не раскрывает своего секрета, остается зашифрованным. Ключ к этому шифру помогает подобрать сопоставление его с двумя наиболее сложными системами, от которых Бенедикт Лившиц отталкивался, не желая стать их пленником.

Прочитав Хлебникова, он был потрясён:

Этот будетлянии обнажал корни слов, чтобы добраться до архаических слоёв, где потаен их первоначальный смысл („Дыхание довременнóго слова пахнуло мне в лицо”). И на основе этих корней создавать новые слова, рождающие новые незамутнённые смыслы. “Заумь” Хлебникова была осознанной и систематичной, из которой он стремился построить единый всемирный язык. Это была грандиозная поэтическая утопия. На её периферии изобретал свои “словоновшества” Кручёных. Они основывались на эмфатических выкриках. Вершина из „Дыр бул щыл” ничего, в сущности, не означающих.

„Путь Хлебникова был для меня запретен”,9![]()

На другом полюсе развивалась поэтика сложных ассоциаций, когда отыскиваются далёкие подобия вещей или явлений, в слове обыденном и даже банальном, поставленном в неожиданный контекст, высвечиваются новые грани. Это — О. Мандельштам: „Своей булавкой заржавленной / Меня достанет звезда”; „Я был на улице. Свистел осенний шёлк… / И горло греет шёлк щекочущего шарфа…” Сопоставление звезды и булавки, шёлка осеннего неба и шёлка шарфа закрепляет новую связь вещей. „Не новых слов ищет поэт, но новых сторон в слове, данном как некая завершенная реальность…”10![]()

В такой же степени, как и путь Хлебникова, не считал он своим и путь Мандельштама. Ни новых слов, ни новых связей между старыми! Что же тогда остаётся? Сплошная банальность?

Прочтём одно из наиболее коротких стихотворений — «Исполнение»:

Всё стихотворение распадается на ряд отдельных образов-картин, самостоятельных смыслов. „Прозрачны зной, сухи туки” — солнечный день, высохшая земля. „И овен явленный прият” — идиллический пейзаж с овцой, мелодика строки. „Сквозь облак яблоневый руки / Твои белеют и томят” — цветущая яблоня („облак яблоневый”), её белые руки, томление по ним, по ней. „Кипящий меч из синей пыли / Погас у врат — и день прошёл”: очевидно, синий меч — это раскалённое небо, угасшее ввечеру. И последняя картина: она сходит в дол. Всё это вместе — „исполнение”, по-видимому, желания или обещания: потому что сходит „словно в сердце”.

Точно так же прочитываются «Лунные паводи», «Фригида», «Июль» и другие стихотворения, только отдельность каждого образа в них ещё более самостоятельна. А вместе с тем чёткость и энергия стиха, мелодика, изящество метафор образуют подспудный лирический поток.

Два стихотворения, «Тепло» и «Ночной вокзал», Бенедикт Лившиц сам комментирует в «Полутораглазом стрельце». До реалий действительности, легших в основу стихотворений, читателю самостоятельно добраться практически невозможно. Они преображены и субъективно перетолкованы. В «Ночном вокзале» „Мечом снопа разбуженный паук / Закапал по стеклу корявыми ногами”. А вот непосредственное впечатление, породившее образ: „…На заиндевевшем стекле была подвижная паукообразная тень четверорукого фонаря за окном, отброшенная с перрона освещённым вагоном…”11![]()

Но в том-то и суть, что нам вовсе не предлагается идти к первоисточнику метафор. Бенедикт Лившиц объясняет здесь лишь механику создания стиха. Само же стихотворение, возникнув, подчиняется иным законам, живёт самостоятельной жизнью, соотношениями и соответствиями внутри текста:

Иначе говоря, на плоскости стиха один словесный образ располагается рядом с другим по законам живописной композиции, где допускается даже „изменение синтаксиса в целях вытеснения повествовательности изобразительностью”.13![]()

Текст строится не по законам смысловых связей (в том числе “синтаксических”), определяемых отношением к реальности, не в сюжет складывается, а образует мозаику из словесных кристаллов, разросшихся вокруг главного слова.

По сути, это был своеобразный аналог эстетики кубизма. Попытка создать абстрактную поэтическую форму из словесного материала как такового, пренебрегая его обыденными коммуникативными свойствами. Однако Бенедикт Лившиц не стал последовательным “абстракционистом”. Путь Кручёных его не увлекал. Слово-звук, лишённое всякого значения, не было тем идеальным материалом, из которого он замышлял бы свои стихи:

Сочетание словесных форм с ослабленными смысловыми связями, но композиционно и мелодически организованное, способно выявить неназванные, глубоко потаенные эмоции. С этой точки зрения «Лунные паводи» не повествуют об этом лунном пейзаже или о реально бывшем впечатлении:

Ряд словесно-живописных и звуковых образов, разворачиваясь друг возле друга, даёт тень лодки, белый свет луны, белый блеск воды („волненьем лёгких белев”), силуэты двух встречающихся — его и её. И соответственно не лирический сюжет, а томление весенней лунной ночи. Лунный прилив неназванных чувств.

Отдалённый аналог композиционным идеям Бенедикта Лившица можно найти в восточной “мозаичной” поэзии. В ней тоже нет развития во времени, динамики сюжета. Стихотворение складывается из традиционных мозаичных элементов, образующих узор той или иной темы. Отличие Бенедикта Лившица — и существенное! — в том, что мозаики его сделаны из неопределённого словесного материала, за которым не закреплено устойчивое значение. А потому “мозаичное” стихотворение восточной поэзии, складывающееся из мозаик-эмблем, может показаться набором банальностей. Стихотворение Бенедикта Лившица, каждый элемент которого лишь красочное сочетание слов с ускользающим смыслом, воспринимается как заумь.

«Волчье солнце» было принято как футуристическая книга. Василий Каменский поставил её в один ряд с «Ночной флейтой» Н. Асеева и «Близнецом в тучах» Б. Пастернака.15![]()

Бенедикту Лившицу более других хотелось систематизировать идеи футуризма, узаконить, придать им “академический” вид. Но слишком разные, независимые и строптивые люди вызвали его к жизни. Уложить все их буйственные выходки и творчество, принципиально неотделимое от поведения (оно тоже было если не частью “текста”, то “контекстом” их поэзии и живописи), в последовательную теорию было невозможно. Да и сам он, начитанник и эстет, всё меньше склонен был участвовать в публичной деятельности футуристов, сводящейся к эпатажу. Он хотел иметь почву под ногами. В его самосознании большое место занимали метафизические проблемы. Отрицать культуру — пусть даже только на словах — он не мог! Сами же будетляне спали с Пушкиным под подушкой, хотя и сбрасывали его с парохода современности, вспоминал Бенедикт Лившиц. Это походило на лицемерие.

Творческий разрыв Бенедикта Лившица с футуризмом произошел на его же почве. Футуристы были поэтами города. Города технизированного, вещественного, агрессивного, подавляющего своей громадой и увлекающего стремительным ритмом, отвратительного и прекрасного.

Бенедикт Лившиц написал свой город. Эти стихи 1914–1916 годов должны были составить книгу «Болотная медуза», которая целиком вошла лишь в «Кротонский полдень» (1928), самое полное собрание его стихотворений. Часть из них была выпущена тоненькой тетрадкой под названием «Из топи блат» (Киев, 1922).

Заглавия стихотворений, казалось бы, ведут нас по улицам, набережным, площадям Петербурга: «Исаакиевский собор», «Казанский собор», «Дворцовая площадь», «Адмиралтейство», «Фонтанка», «Нева», «Летний сад», обещают описание архитектурных памятников, изысканную экскурсию по городу. Одно уже это внимание к культурно-историческому центру Петербурга — вещь для футуризма немыслимая. Но ошибочно думать, что Бенедикт Лившиц писал „не более как зарифмованный каталог петербургских достопримечательностей”.16![]()

Никаких описаний, риторических восторгов, сентиментальных вздохов в его стихах нет. Часто только по заглавию можно определить, о каком памятнике идёт речь. Бенедикта Лившица занимала идея Петербурга, мысль о нём, его метафизический образ.

Он решал мировоззренческую задачу, главную в его творчестве. В разное время она приобретала разные формы и аспекты. Во «Флейте Марсия» — это борьба аполлонического и дионисийского начал. В пору сближения с футуристами — увлечение стихийной, дикой, первобытной энергией бытия. Другие варианты: соотношение эмоционального и рационального, Востока и Запада.

В «Полутораглазом стрельце» есть даже такая формула — „расовая теория искусства”. Несмотря на двусмысленность эпитета “расовая”, никакого расизма, национализма, шовинизма он не содержал. Это необходимо подчеркнуть особо. Иначе легко запутаться в нечёткости формулировок и пройти мимо подлинного их смысла.

Футуризм, представлялось Бенедикту Лившицу, оградил искусство от влияний, прежде всего западных, высвободил внутреннюю энергию, сделал его самостоятельным и независимым. Перед ним был пример Хлебникова, увлечённого славянским корнесловием и мифологией Востока. Давида Бурлюка, ценившего лубок и примитив выше классики. В пору наибольшей близости Бенедикта Лившица к футуризму новое русское искусство виделось ему в метафоре всадника — полутораглазого стрельца:

Иными словами, самобытность нового русского искусства он выводил из восточного корня, соглашаясь с художником Г. Якуловым, рассматривавшим „искусство Запада, как воплощение геометрического мировосприятия, направляющегося от объекта к субъекту, — искусству Востока, мировосприятию алгебраическому, идущему от субъекта к объекту”. Утверждавшим „противоположение территориального искусства Европы строящемуся на космических элементах искусству России”.18![]()

В споре с национализмом и шовинизмом итальянского футуризма Маринетти Бенедикт Лившиц ссылался на пример русского футуризма, свободного от национальной ограниченности, имеющего вселенские корни, опирающегося на пласты “праистории”.

В «Болотной медузе» он снова возвращается к этим вопросам. В «Полутораглазом стрельце» Бенедикт Лившиц писал:

Медуза у Бенедикта Лившица несёт много смыслов — обитательница моря, безликое, бесформенное существо. Мифологическая Горгона Медуза, обращающая своим взглядом человека в камень. «Болотная медуза» — балтийское побережье, гиблые мокрые болота, дикие и коварные, некий гибрид морской медузы и Горгоны Медузы. Её образ всё время вибрирует, переключаясь из одной плоскости в другую. Два вступительных стихотворения «Дни творения» и «Сегодня» дают временные координаты, в которых развёртывается тема Петербурга, „болотной медузы” и гранита, дикой природы и цивилизации, Востока и Запада.

«Дни творения» были наполнены разумными усилиями смирить „разбег болотной крови”, унять „последних вихрей низкий танец”. Казалось, „Наклон державного жезла — / И плоть медузы облекла / Тяжеловесная порфира”. Болотные берега одеты камнем. Возведено Адмиралтейство — его „воинохранимый аттик, / Навеки внедренный в закат…”». И шпиль Петропавловской крепости указывает путь — „Единственна и неизменна / Иглы арктическая цель…”. Торжествует строй, порядок, линия. Но прошло двести лет, и по-прежнему не избежать сомнения: „А если судорог медузы, / Зажатой в царственной руке, / Слабее каменные узы, / Почиющие на реке?” „Вольнолюбивая” Нева всегда бунтует, „рабыней / В двухвековом не став плену…”. Неистовствует; „природе вопреки, / Во тьме свершая путь попятный…”. Даже малая Фонтанка „по змеиному надменна, / Вползла в новорожденный град”, и её „мучительные воды / Звериных мускулов сильней”.

Кажется, приведена к покорности лишь „двусмысленная суша”. Разбит и обнесён оградой Летний сад, окружён каналами, заселён статуями „полдневных пленниц”. Очевидна „помыслов тщета” о свободе. А стоит пройти дождю:

Медуза не покорена. Даже на суше не задохнулась в своём саркофаге. Вольные её сёстры — щиты с ликом медузы на решётке Летнего сада — сливают свои голоса с пленницей гранита. Возвращаются первобытные времена — стихия вырывается на свободу. И бессильна державная ярость и воля:

Но кроме медузы и гранита, стихии и воли есть и третья сила. Есть Казанский собор, который оказался величественнее своего образца, поднялся выше капризного замысла: „И полукруг, и крест латинский, / И своенравца римский сон / Ты перерос по исполински — / Удвоенной дугой колонн”.

Есть Александрийский театр — „На тысячеголосом стогне / Камнеподобная мечта, / И ни одно звено не дрогнет / По-римски строгого хребта”. Всегда спокойно и светло его „чело”.

Есть „золотосердая” роза „из монферанова бутона” — Исаакиевский собор. Она взращена на сквозняке — „средь площади распята / На беспощадной мостовой”. И всё-таки всем дарит „царственное” благоухание своих „незыблемых стеблей”. Свою красоту — „цветоносный мрамор” в оправе из дикого камня. Своё упругое и невозмутимое изящество: пусть пялит „взор тевтонский конюх / На чудо лютецийских роз”.

Здесь тоже сложный ассоциативный ход: „садовник” — создатель Исаакиевского собора француз Монферран, Лютеция — древнее название Парижа, „тевтонский конюх” — изваяние коновода, ведущего под уздцы коня, на расположенном вблизи собора здании гермайского посольства. Каждая метафора имеет реальную основу и в то же время самостоятельна, уводит в глубь времён, в пласты разных культур. Она не столько живописна, как в прежних книгах, сколько интеллектуальна, развёрнута в духовной сфере.

Создания человеческого гения не подвластны ни природным стихиям — коварной мощи „болотной медузы”, ни практическому расчёту, ни времени: „вздыбленной клавиатуре” Казанского собора „удары звёзд и лёт копыт / Равны”. Они уже отделились от замысла своих строителей и зодчих, живут в веках самостоятельной жизнью. Это — явления всемирной культуры, и в них — залог будущего единения народов.

И всё-таки влияние культуры ограниченно.

Петербург — трагический город, раздираемый противоречиями. В нём по-прежнему „смертные вопли медузы, / Взывают из мутной дали”. По-прежнему „бодрствует, суров и грузен, / Правительствующий Сенат”. А рвавшийся на простор город-корабль отторгнут от Балтики: „Окно в Европу! Проработав / Свой скудный век, ты заперто”. Столица погружена в сиротство, вдовство, одиночество.

Больше всего оно видно на Дворцовой площади:

Надо держать на примете, что написано стихотворение в 1915 году, в разгар мировой войны. На весь ансамбль Дворцовой площади словно лёг отблеск пожара. В те времена Зимний дворец и соседние здания были окрашены в красно-коричневый цвет. „Пунцовокаменная гортань” — это арка Главного штаба, „чёрные протуберанцы” — фигуры на фронтоне Зимнего.

В этом пламени, в этой огненной карусели растворялось, теряло значение противостояние: медуза — гранит, стихия — расчёт: „Не цвет медузиной груди, / Но сердце, хлещущее кровью”. Остались напряжённый взмах копыт, страдание, „участь вдовья”. Тревога и ожидание, характерные для самосознания той поры. И исподволь возникает предчувствие „новобытия” России. Заканчивает Бенедикт Лившиц книгу стихотворением «Пророчество»:

Характерно, что в дни войны (1915) не просто о мире он думает. Но о том, что придется перейти „смертельный рубеж”. Вернувшись к первоначалу, принять очищение. И привлекает его теперь не дикий всадник — полутораглазый стрелец, но „мудрость детства”. Равновесие западного и восточного начала, осуществлённое на естественной природной основе. Обновление и омоложение жизни и культуры.

Сама философская проблематика «Болотной медузы» чужда футуризму. Она отчасти возвращала Бенедикта Лившица к символистам и ещё больше — к спорам западников и славянофилов, к Достоевскому, словно предвосхищая “скифство” Блока.

Ещё разительнее изменилась поэтика Бенедикта Лившица. Оглядываясь на недавнее прошлое, он недоумевал, стоило ли гоняться

Находил он единственное оправдание своим заблуждениям — „научился по-новому ценить уплотнённое смыслом слово”.20![]()

Поэтику Бенедикта Лившица этого периода подробно описал М.Л. Гаспаров, исследовав четыре уровня текста — реальный, перифрастический, ассоциативный и связочный.21![]()

Реальный информативный план текста у Бенедикта Лившица очень скуп. Он обычно называет тему, определённым образом настраивая читателя.

Стихотворение названо — «Куоккала», именем дачного поселения на Финском заливе. Текст же его лишён каких бы то ни было описательных признаков:

Каждая строчка здесь — перифраза, то есть указание не на предмет, а на его признак: „Розы в шёлковом бульоне” — яркие купальные костюмы купающихся в тёплой воде; две следующие строчки — строй кабин для переодевания на фоне лазоревого неба и жёлтого песка. Сами же кабины — „раковины афродит”. Дальше в тексте: „рыжею слюною / Брыжжет танговый бульдог” — духовой оркестр; „Клякса, ставшая кометой”, — теннисный мяч; „змеи солнечных рапир” — лучи солнца; „наводит в воду кодак / Оплывающий сатир” — толстяк с фотоаппаратом. Только время от времени возникают названия предметов, дающие ключ к пониманию метафор, — „кабины”, „канотье-ракета”, „кодак”.

Ассоциативный план — это обобщённые значения метафор „медуза”, „лютецийские розы”, „каменные узы”, ведущие к смысловому центру книги, к её главным идеям и проблемам.

Наконец, “связочная” схема, то есть композиция стиха, его синтаксис, структура в целом, организующие соотношения словесных масс внутри него. В «Болотной медузе» очевиден риторический пафос.

Вопросительные и восклицательные интонации, подчёркивающие важность и значительность предмета. В отличие от стихийного потока словотворчества футуристов, Бенедикт Лившиц всегда придавал большое значение композиции. Она выверена, логична, привлекает стройностью и завершённостью:

В поэзии Бенедикта Лившица отчётливо интеллектуальное начало. Даже “беспредметная” лирика «Волчьего солнца» одушевлена пафосом композиционного совершенства и обдуманного расположения словесных масс.

Но всё-таки “абстрактная лирика” Бенедикта Лившица так и осталась формальным экспериментом. «Болотная медуза» была решительным поворотом к насыщенному смысловому стиху, к поэзии философской. Между третьей и четвертой книгой Бенедикта Лившица «Патмос» (1926) пролегла целая эпоха — империалистическая война, революция, война гражданская.

Он с лёгким сердцем ушёл на войну добровольцем. Словно прощаясь со своим прошлым, написал шутливые и слегка меланхолические стихи в «Чукоккалу».23![]()

Илья Эренбург, тоже оказавшийся в 1918–1919 годах в Киеве, оставил моментальную “фотографию” Бенедикта Ливщица того временил:

Большинство стихотворений книги «Патмос» написано именно в то время, когда он „много думал”, а Киев переходил из рук в руки — к гетману Скоропадскому, немцам, Петлюре, красным, белым, снова красным. Раздумья Бенедикта Лившица облечены в отвлечённые формы, но оттого не стали менее мучительными. И, безусловно, питала их современность. Название «Патмос» взято из Библии. На острове Патмос Иоанну Богослову явился Христос. И Иоанн услышал откровение о конце мира (Апокалипсис).

Бенедикт Лившиц не берёт на себя роль пророка: „В тишайший час, иль в бурю и грозу, / Когда твой лик является пророкам, / На Патмосе, в неведенье высоком, / Я золотое яблоко грызу”. Однако его „неведенье” лишь иная форма знания. Он прекрасно чувствовал и понимал перелом времени. На его глазах происходили события невиданного значения. Размах стихий, которые он ещё только предощущал в «Болотной медузе», теперь потряс самые основы жизни.

Но занимали Бенедикта Лившица не обломки рушащихся миров, а то таинственное лоно, где, „свершая подвиг безымянный, / Лежит в земле певучее зерно”. Он стремился к новой гармонии, к новому синтезу, почерпнутому из глубины и сути расколотого времени.

Какими бы трудными и сложными ни были времена, Бенедикт Лившиц не терял надежды. Он верил в „русскую Камену”, в силу поэтического слова. Именно сейчас оно прорастало из подземного мрака, из довременных слоев, „Из сновидения, где Атлантида / Вне времени явилась нам из вод”. И потому, меняя „сердцебиенье на ходу”, первородный крик готовился стать обновленным стихом: „И петь! И петь! Иль, в самом деле, снова / Поющей плотью станет этот крик — / И выплывет из океана слова / Метафоры оживший материк?”

Переводя разговор о мире в систему обобщённых философских и эстетических категорий, Бенедикт Лившиц не отстранялся от жизни. В каком-то смысле жизнь даже его переполняла и подавляла: „…рифма, перегружена / Всей полнотою мирозданья, / Как рубенсовская жена, / Лежит в истоме ожиданья…”. Но и тут он оставался самим собой. Он никогда не описывал внешние проявления жизни. Ему необходимо было добраться до её первооснов, до сущностей. Строго говоря, он снова ставил перед поэзией невыполнимые философские задачи:

Устремляясь к первородству жизни, он натыкался на те слои бытия, которые неподвластны слову, невыразимы. „Звук широкозадый” для них слишком груб, в слове слишком много „росы / И тяжести земного мая”. А спускаясь на предельные глубины, погружался в глухоту, „где вечной темнотой / Разъеден самый корень звука”.

Столкновение с „полым” пространством бытия, с абсолютной темнотой, неразличимостью становится источником его лирической темы и личной драмы. Он ощущает бессилие слова разрешить вечную загадку жизни: „На что мне истина, пока она / С поющим словом несоизмерима?” Сомнение в своих силах: „…во-внутрь вещей, я никогда не вниду”. Трагическое чувство косноязычия, невысказанности немоты: „О, тёмный голос, ты не льстишь сознанью, / Ты воли извращаешь благодать: / Я не хочу видений смутных гранью / Во сне довременном существовать!”

Постигнув истину, воплотить её в слове, в гармонической и соразмерной речи — вот призвание поэта. Занятый напряжённым трудом постижения, Бенедикт Лившиц понимал, однако, что рационалистические рамки тесны стиху. Он хотел бы наложить на природу „орфические узы”, пока она „не очнулась во плоти”, заворожив её, заставить говорить, во всём доверившись божественному вдохновению музы: „О, никаких не должно соответствий / Тебе искать в созвучиях — пока: / Всё за тебя и во-время, как в детстве, / Заботливая сделает рука”.

И всё-таки, интеллектуал XX века, он не может и не хочет быть лишь дудкой, в которую дудит, как её ни назови, природа, муза ли, стихия:

Он готов прибегнуть к магии, поддаться стихии, на время смириться с ней лишь затем, чтобы этим обходным путем постичь тайную сущность вещей. Включая в действие метафору Болотной медузы», он говорит еще категоричнее: „Ты зовешь меня, алмея, / В мой возлюбленный гранит”. Гранит там был символом воли, разума, порядка. Алмея — танцовщица, исполненная гибкости и изящества. Он испытывает „ниспроверженье в камень”, затвердение слова, его слияние, даже превращение в строгие линии и очертания города — любимого им Петербурга. В облике поэта его привлекает „мужественная и жизнерадостная воля современного человека, отважно проникающего в прошлое и сознающего своё право на будущее”.25![]()

Отличным ото всех стихом”.

Эти идеи создают густую ассоциативную сеть «Патмоса», принимают самые разные метафорические формы, варьируются, осложняясь, новыми смыслами. Отыскивая родословную, Бенедикт Лившиц определил их как пифагорийское представление о мире и орфическое отношение к слову, то есть опять обратился к образу числа и вдохновения, разума и стихии, к их таинственной и непостижимой связи.

При том, что сразу бросаются в глаза эти главные, узловые идеи книги, она далеко ими не исчерпывается. Боковые её ходы не менее интересны и разнообразны. Надо также подчеркнуть, что проблематика её, казалось бы слишком умозрительная и абстрактная, не была для Бенедикта Лившица внешней темой. Она была частью натуры, соответствовала его умственному и эмоциональному складу.

За высоким риторическим пафосом, за тем интеллектуальным напряжением, которым проникнута книга, видна подлинная страсть, истинное душевное волнение и человеческое благородство: „Душа! Психея! Птенчик желторотый! / Тебе не выброситься из гнезда”; „Повремени, повремени, о лира, / Не торопись судить, не суесловь: / Мерило слова и мерило мира — / Играющая временем любовь”.

Формулы эти, брошенные как бы вскользь, указывают на мощную силовую линию всех книг Бенедикта Лившица. Любовь к природе, любовь к искусству, любовь к слову — она будет проявляться самым неожиданным образом, в самых отвлечённых сферах, казалось бы, доступных лишь уму и воображению. Он умел любить далёкое, испытывать волнение и острую заинтересованность, прикасаясь даже к мирам, ему не близким. Обладал природной пластичностью и артистизмом, позволяющим понять другого человека, иной строй чувств и образ жизни.

В 1930-е годы он увлёкся грузинской поэзией, полюбил Кавказ. Название последней незавершённой его книги «Картвельские оды» точно отражает её эмоциональный настрой и стилистику. Это — восторг перед открывшиеся ему миром. Здесь впервые у Бенедикта Лившица появились в таком густом сочетании реалии жизни, современная деталь, конкретный пейзаж. Но на этом новом пути он не успел сказать своего последнего слова.26![]()

Плодом его глубокой любви и блистательного артистизма стали книги переводов из французской поэзии, пополнявшиеся от издания к изданию: «От романтиков до сюрреалистов» (1934), «Французские лирики XIX и XX веков» (1937), «У ночного окна» (1970), — они пользовались большим признанием, чем оригинальные стихи.

С антологией, созданной Бенедиктом Лившицем, могут соперничать лишь В. Брюсов и И. Анненский, много и успешно переводившие поэтов Франции. Однако она хронологически куда больше приближена к нашим дням: её диапазоны — от Ламартина до Элюара. Причём в антологию Бенедикта Лившица вошли поэты очень разные. Если витийственный пафос Гюго или тонкий интеллектуализм Валери, безусловно, близки ему по духу, то можно ли это сказать, например, о Шенье или Беранже?

Однако переводил он в действительности лишь то, что ему нравилось, то, в чём он находил своё. И получалось так, что рядом уживались изысканный Готье и громозвучный Барбье, парнасцы Леконт де Лиль, Эредиа и их противники — “проклятые” Рембо, Бодлер, Верлен, Роллина, неоклассики де Ренье, Мореас, Самен и новаторы Аполлинер, Жакоб, Элюар. Ничто его не стесняет, самые разные, можно даже сказать — противоположные по творческим устремлениям поэты входят в круг интересов и размышлений.

И всё же, внимательный аналитик, в этом разнообразии он видел единство, выделял центральную идею развития французской поэзии:

По сути, это концепция антологии французской поэзии Бенедикта Лившица: обогащение стиховых форм, расширение лексикона, новаторство как достижение совершенства в пределах языковой и поэтической традиции.

Он и в самом деле проявил исключительную восприимчивость к самым разным поэтическим поискам. Его увлекало всё сколько-нибудь новое, неожиданное, неординарное. Он загорался желанием испытать иной способ художественного мышления, хоть в воображении повторить чужой путь. И брался за перевод, как за создание собственного стихотворения.

Строгий в отборе художественных средств, последовательный в конструкции своих книг, в известной мере даже скованный логикой замысла, здесь он получал полную свободу, артистически перевоплощаясь то в Лафорга, то в Жамма, то в Анри де Ренье. Он мог стать в позу ритора и разыграть простодушие, воспроизвести все тонкости недосказанной мысли и грубость эпатажа, передать мелодику стиха, аллитерации, сложный ритмический рисунок и наполнить его плотью, показать жизненные подробности, реалии, детали, очень редкие в его собственных стихах. Чтобы почувствовать диапазон его артистических перевоплощений, гибкость поэтики, достаточно сравнить перевод «Ягуара» Леконта де Лиля, материального и динамичного, словно ожившее бронзовое изваяние, «Юную парку» Поля Валери с её тонкой, как серебряная филигрань, интеллектуальной вязью и «Музыканта из Сен-Мерри» Гийома Аполлинера, где пестро и прихотливо перемешались краски, шумы и голоса парижских улиц.

При всём том его переводы лишены брюсовского буквализма. Он давал свою версию, своё понимание текста, выделяя в нём опорные смысловые и стилистические моменты, чтобы найти их русский эквивалент. Он стремился передать дух подлинника так, как его понимал. Вдохнуть его в естественно и свободно звучащий русский стих.

В какой-то степени переводы Бенедикта Лившица были компенсацией того, что он не сделал в своих оригинальных стихах. Потому они и воспринимаются как продолжение его собственных поисков; очень разнообразные, они органично вписались в его индивидуальную творческую манеру. И в итоге стали фактом русской поэзии, как переводы В. Жуковского или Б. Пастернака.

И всё же самая известная книга Бенедикта Лившица — «Полутораглазый стрелец», книга воспоминаний и размышлений, многие сюжеты которой мне уже пришлось анализировать в связи с его творчеством. Вышла она в 1933 году. Ещё свежа была память о событиях, в ней описанных. Многие их участники были живы. Но решительно изменился литературный быт. Пути прежних соратников разошлись. И потому недавнее прошлое оценивалось ими по-разному. Ещё не сложилось историческое отношение к нему.

Некоторые критики восприняли «Полутораглазого стрельца» как реставрацию прошлого, хотя Бенедикт Лившиц как раз пытался встать на историческую точку зрения, дать как можно больше фактов и проанализировать их. Он хорошо видел у футуристов расхождение теории с практикой, отделял декларации от реальных достижений. Наконец, для него была явной исчерпанность анархического бунта, не способного дать положительные ценности. Художники, которые вырабатывали их, неизбежно перерастали футуризм.

Книга даёт уникальные сведения о зарождении футуризма. О создании его манифестов и деклараций. О подготовке выступлений и спорах среди его участников. О выставках авангардистской живописи. И что особенно важно — это взгляд изнутри, взгляд не только свидетеля, но и участника событий. И одновременно — взгляд со стороны, потому что ещё в предреволюционные годы Бенедикт Лившиц понял ограниченность футуризма и отошёл от него.

Это двойное зрение определило структуру книги, два её важных качества.

Чтобы иметь полное представление о футуризме, об участии в нём Маяковского и Хлебникова, надо знать не только фактическую сторону дела — что, где, когда? Не менее важна психология её участников, побудительные мотивы и цели, которые они перед собой ставили.

Горький даже в пору самых скандальных выступлений футуристов отказался видеть в них школу или литературное течение. Он считал, что футуризма нет, но различал лица талантливых его участников, прежде всего — Маяковского.

В «Полутораглазом стрельце» мы видим прежде всего лица, мастерски нарисованные портреты Бурлюков, Хлебникова, Маяковского, Гуро, Северянина. Художников — Ларионова, Гончарову, Розанову, Экстер. Можем оценить и ту меру серьёзности, с которой они относились к своим выступлениям, и привходящий момент игры, эпатажа, рекламы.

Бенедикт Лившиц в силу особенностей своего характера недоверчиво относился к внешней суете. Остро воспринимал всякую фальшь, двойной счёт, позу. И потому его психологические зарисовки многое объясняют.

Давид Бурлюк, “отец русского футуризма”, человек несомненно одарённый и яркий, в конце концов не случайно оказался на периферии даже исповедуемого им авангарда. Всю свою энергию он вложил в отрицание и разрушение, в эпатаж и рекламу. Он был прекрасным организатором. Но когда организовывать стало некого, оказалось, что собственной идеи у него нет, двигаться дальше некуда. Встретивший его в 1956 году В. Шкловский записал: „Сейчас Давид Бурлюк благоразумный, крепкий и напряжённый, трудолюбивый старик. За сорок лет этот сильный человек не продвинулся и на две недели, но, конечно, состарился”.28![]()

И совсем другое — Хлебников, целиком поглощённый своими идеями. Маяковский — серьёзный даже в игре, потому что и в игре ставил предельную ставку — свою судьбу. В его риске никогда не было расчёта.

Другой слой книги — размышления самого Бенедикта Лившица. Он излагает и оценивает манифесты футуристов, их споры с Маринетти, разногласия между объединениями «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Теории кубистов, лучистов, симультанистов. Многое из того, что он пишет по поводу этих течений, потеряло свою актуальность. Ушли на второй план теории, угасли споры, поблёкли неосуществлённые декларации, но остались живописные полотна, если они были написаны талантливой рукой. Остались стихи, если в них было живое начало.

В конце концов понимал это и сам Бенедикт Лившиц. Подробно и добросовестно вникнув в конфликт между «Бубновым валетом» и «Ослиным хвостом», в котором главную роль играли не столько принципиальные разногласия, сколько несовместимость и личные амбиции, он пишет о таланте,

Сейчас, рассматривая полотна Н. Гончаровой, кому придёт в голову вспоминать об «Ослином хвосте» или, проходя по залам, где экспонируются картины П. Кончаловского, А. Лентулова, И. Машкова, — о «Бубновом валете».

Тем не менее для историков искусства атмосфера поисков, споров, травли, в которой возникала их живопись, далеко не безразлична. И тут книга Бенедикта Лившица незаменимый путеводитель.

Хронологически воспоминания охватывают очень короткое время, 1911–1914 годы. Посвящены они в основном левым группировкам поэтов и художников. Но их внутренний диапазон шире. Скупо, но выразительно обрисован Киев тех лет, разгул черносотенной реакции. Новгородская губерния. Царская армия в канун первой мировой Войны. Исподволь возникает предчувствие катастрофы и решительных социальных перемен. Этот фон очень важен для замысла книги. Он включает описанные в ней события в конкретную историческую перспективу.

Одну из глав «Полутораглазого стрельца» Бенедикт Лившиц начал словами: „Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава”. Действительно, слава к нему так ни разу и не пришла. Даже в пору самых громких выступлений футуристов его имя звучало скромно. Он никогда не занимал место в первых рядах поэзии. Писал скупо, книги его выходили ничтожными тиражами и, кроме переводов, не переиздавались. Сам его облик двоился, потому что из-за недоступности большинства книг трудно связать воедино работу поэта, переводчика, мемуариста. Трагическая гибель в 1939 году погрузила его имя в полузабвение.

Привыкшая мыслить категориями школ, современная ему критика связывала его то с символизмом, то с футуризмом, то с акмеизмом. Бенедикт Лившиц, за исключением кратковременного участия в выступлениях футуристов, ни к какой школе не принадлежал. Но всё, что он написал, нераздельно стягивается к одному центру — личности автора, талантливого и оригинального поэта.

Его глубоко занимали общие вопросы жизни, отношения Востока и Запада, судьбы искусства. В центре его поисков — философская проблематика, стремление к синтезу, попытка создать такую поэтическую систему, такой инструмент творческого познания, который бы помог не только поставить, но и разрешить коренные вопросы бытия.

Для поэзии это, конечно, была непосильная задача. Но, ставя её, Бенедикт Лившиц питал свою поэзию философской мыслью, напряжённостью поиска и постижения, придавал ей тот высокий витийственный пафос, который чётко выделяет его среди современников.

Знакомство с его книгами обогащает наши представления о русской культуре XX века.

| Персональная страница А.А. Урбана на ka2.ru | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||