Р.В. Дуганов

нтерес к тому, что мы так привычно называем рисунки писателей, возник уже давно. Ещё в начале нашего века на различных юбилейных выставках, посвящённых памяти Жуковского, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, рядом с рукописями знаменитых поэтов и прозаиков посетители с любопытством и умилением, но не без смущения разглядывали их рисунки. Неизвестно было, как следует относиться к этим большей частью случайным, неумелым и неправильным, но очень непосредственным и выразительным наброскам. То ли это материалы для изучения психологии творчества, то ли любопытные подробности писательских биографий и литературного быта ушедших времён. Даже когда в изобразительных опытах писателей видна была несомненная одарённость и уверенное мастерство, как в пейзажной графике Жуковского, смущение не рассеивалось. Возникло такое уклончивое определение, как “поэт-художник”, казавшееся многозначительным, но, по существу, мало что пояснявшее. Что такое “поэт-художник”, какая тут — внешняя или внутренняя — связь? И всё же в этом сомнительном определении было что-то подкупающее, и теперь уже его прилагают ко многим рисовавшим писателям. Хотя, заметим, никто из них подобным образом себя не именовал, не исключая таких мастеров, как Волошин или Маяковский (последний в анкетах писал просто “художник и поэт”).

нтерес к тому, что мы так привычно называем рисунки писателей, возник уже давно. Ещё в начале нашего века на различных юбилейных выставках, посвящённых памяти Жуковского, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, рядом с рукописями знаменитых поэтов и прозаиков посетители с любопытством и умилением, но не без смущения разглядывали их рисунки. Неизвестно было, как следует относиться к этим большей частью случайным, неумелым и неправильным, но очень непосредственным и выразительным наброскам. То ли это материалы для изучения психологии творчества, то ли любопытные подробности писательских биографий и литературного быта ушедших времён. Даже когда в изобразительных опытах писателей видна была несомненная одарённость и уверенное мастерство, как в пейзажной графике Жуковского, смущение не рассеивалось. Возникло такое уклончивое определение, как “поэт-художник”, казавшееся многозначительным, но, по существу, мало что пояснявшее. Что такое “поэт-художник”, какая тут — внешняя или внутренняя — связь? И всё же в этом сомнительном определении было что-то подкупающее, и теперь уже его прилагают ко многим рисовавшим писателям. Хотя, заметим, никто из них подобным образом себя не именовал, не исключая таких мастеров, как Волошин или Маяковский (последний в анкетах писал просто “художник и поэт”).

С начала века круг наших представлений об изобразительном творчестве писателей многократно расширился. А некоторые писательские рисунки так прочно вошли в наше сознание, что мы уже просто не в состоянии представить себе, скажем, творчество Пушкина без всех этих росчерков, виньеток, профилей и ножек. Да и внешний облик Пушкина мы знаем, кажется, гораздо лучше по его самоизображениям, чем по портретам Кипренского или Тропинина, и с его современниками знакомимся большей частью по той портретной галерее, которую он оставил в своих набросках. Рисунки Пушкина стали совершенно необходимы. Настолько, что в оформлении его изданий, да и вообще всего связанного с его эпохой, выработался своего рода стереотип, непременно требующий какой-то кудрявой факсимильной манеры. Так же, впрочем, как в изданиях Маяковского неизбежно воспроизводится его рубленая геометрия.

В наши дни рисунки писателей вместе с их рукописями, книгами, личными вещами и обстановкой обязательно экспонируются во всяком литературном музее. Только за последние годы рисунки писателей можно было видеть на различных общих литературных выставках и на выставках живописи и графики отдельных писателей — Жуковского, Лермонтова, Волошина, Андрея Белого, Маяковского.

Особое значение получила состоявшаяся в 1981 году выставка «Рисунки писателей из собрания Государственного Литературного музея». На ней были показаны работы 27 поэтов и прозаиков ХIХ–ХХ веков, среди которых было и два французских имени — Гюго и Жорж Санд. Несмотря на ограниченность фондами только одного музея, к тому же показанными далеко не в полном объёме, выставка отличалась от обычных экспозиций по существу. Это была именно выставка живописи и графики, и не одного какого-то “поэта-художника”, а целого ряда самых различных рисовавших писателей, представлявших несколько литературных эпох. Таким образом, рисунки писателей из разряда “материалов” литературной экспозиции переходили в разряд явлений, претендующих на самостоятельную эстетическую ценность.

Конечно, подобные выставки устраивались и раньше. Ещё в 1910 году на петербургской выставке «Треугольник» рядом с картинами профессиональных художников можно было видеть автографы и рисунки писателей от Пушкина до Хлебникова. В недавние годы работы современных “писателей-живописцев” выставлялись в Центральном Доме литераторов. Но если в начале века на рисунки писателей обращали внимание в связи с общим интересом к непрофессиональному творчеству — будь то негритянская скульптура, русский лубок или детские рисунки, если выставки в Доме литераторов всё же скорей удовлетворяли любопытство к писательскому досугу, то выставка Литературного музея вольно или невольно заставляла задуматься над изобразительным творчеством писателей как особым явлением в искусстве, не случайным, устойчивым и, может быть, действительно необходимым.

Отсюда, видимо, наш интерес к нему, теперь уже превратившийся в настоящее увлечение у читателей и зрителей и в предмет серьёзных исследований для специалистов. Увлечению этому способствуют всё новые и новые публикации, находки и открытия, иногда поразительные. Вспомним сравнительно недавно найденные В.И. Малышевым чудом сохранившиеся с XVII века рисунки Аввакума в рукописи «Пустозёрского сборника», или разысканные И.Л. Андрониковым живописные работы Лермонтова, или обнаруженные И.С. Зильберштейном в зарубежных собраниях рисунки Тургенева, или опубликованные Н.И. Харджиевым иллюстрации Маяковского к его поэме «Флейта-позвоночник». И теперь мы почти с уверенностью ждём новых находок. Ведь открытия, и большие, и малые, совершаются тогда, когда они нужны.

Всегда интересны, конечно, исследования рисунков Пушкина. Со времени выхода книги А. Эфроса «Рисунки поэта» (1930), вообще положившей начало серьёзному изучению рисунков писателей, они превратились в целую отрасль пушкиноведения. И они же до сих пор ведут за собой исследования других и задают уровень отношения к этой области творчества. Да и само определение “рисунки писателей” утвердилось, кажется, больше всего благодаря пушкинским рисункам. Вот что пишет современный исследователь в книге с примечательным названием «Мир Пушкина в его рисунках»:

Так небрежные наброски с полей черновиков оказываются в самом центре нашего внимания и даже как будто приоткрывают нам нечто непостижимое. Об этом, впрочем, мы догадывались и раньше из признаний самого поэта:

Но нужен был труд нескольких поколений учёных, нужна была совершенно новая культура восприятия, чтобы научиться проникать в эти тайны и разгадывать эти загадки, чтобы, наконец, просто ценить их.

Если в прошлом веке пушкинские рисунки считали „детскими”, если полвека назад А. Эфрос, уже ценя и изучая их, говорил, что „это были, действительно, только “рисунки поэта”, — можно сказать, “только бедные рисунки поэта”, создания случайные и бескорыстные”,2![]()

И всё же, надо признаться, какое-то смущение в отношении к этим явлениям остаётся. Оно обнаруживается, как только от пушкинских, бесспорных, мы обращаемся к рисункам других писателей. Тот же А. Эфрос утверждал:

Против таких обидных оценок решительно восставал исследователь лермонтовского живописного наследия Н.Н. Пахомов, доказывая даже, что

Однако тут же столь же решительно отказывал во внимании другим изобразительным опытам писателей, считая их „малочисленными, случайными, носящими вполне “любительский характер”. Таковы, по его мнению, „рисунки Гоголя, который хотя и посещал рисовальные классы Академии художеств, однако не обнаруживал не только самого элементарного мастерства, но и простого умения. Таковы наброски и шаржи Тургенева и Льва Толстого, неоспоримо свидетельствующие об отсутствии и у того и у другого предрасположения к занятиям изобразительным искусством”. Таковы же рисунки Жуковского, которого он квалифицировал не иначе как „добросовестным фотографом”, противопоставляя ему творческую манеру Лермонтова.5![]()

Между тем, рассматривая графику Жуковского с искусствоведческой точки зрения, М.Я. Либман не сомневается в том, что „его рисунки, гравюры, офорты являются образцами профессиональной художественной деятельности”6![]()

![]()

Точно так же можно было бы возразить против пренебрежительных оценок рисунков Гоголя или Тургенева и противопоставить им другие суждения. У нас до сих пор нет единой точки зрения на эти явления. Да и вообще мы до сих пор не уверены, есть ли такая самостоятельная творческая область — рисунки писателей. Большей частью мы говорим лишь об отдельных признанных именах, хотя замечаем, что состав их постепенно увеличивается.

Когда же мы пытаемся охватить весь этот круг в целом, в глаза сразу же бросается совершенная разнохарактерность и разномасштабность материалов. От некоторых писателей до нас дошли единичные наброски, от других — сотни и тысячи рисунков, гравюр, картин, плакатов и т.п. Для одних рисование было случайным, редким, домашним занятием, и об их рисунках мы с удивлением узнаём, только разбирая их архивы. Для других — постоянной страстью, а иногда и второй профессией, и их изобразительное творчество было хорошо известно современникам, они оформляли собственные книги, участвовали в художественных выставках. У одних рисование, по крайней мере, внешне, никак не связано с литературной работой, у других оно составляло существенную часть творческого процесса, и т.д.

Можно ли во всей этой разнообразной деятельности найти нечто общее, какое-то единое русло и дать ему определение? Ведь наше привычное выражение “рисунки писателей”, очевидно, совсем не точно. Правильнее было бы говорить о “живописи и графике” или вообще об “изобразительном творчестве” писателей.

Правда, неточное определение, как часто бывает, и привычней и, главное, понятней. А возможно, оно вернее и по существу, так как самой неточностью своей указывает на любительский, беззаконный или, скорее, своезаконный характер этой живописи и графики.

Перед нами, несомненно, изобразительное творчество, обращённое, прежде всего, к зрительному восприятию. Но является ли оно живописью по своей внутренней форме? Мыслит ли рисующий писатель пластическими, пространственно-цветовыми образами? Если да, то его творчество и следует оценивать с точки зрения изобразительного искусства. Если нет, если всё же поэт “думает стихами”, то как же тогда понимать его рисование и по каким законам судить? И тут у нас возникают сомнения в справедливости самой постановки вопроса. Может быть, мы имеем дело с гораздо более сложным явлением, не поддающимся простому различению?

Прежде чем попытаться это решить, сделаем самый беглый обзор изобразительного наследия русских писателей, чтобы представить себе хотя бы его объём и разнообразие. Разумеется, мы не в состоянии сейчас писать историю такого творчества и ввиду неопределённости самого предмета, и ввиду недостаточной и неравномерной изученности материала. Изобразительное творчество одних писателей сохранилось в существенной полноте, изучено и опубликовано. От других мы располагаем лишь отдельными произведениями, отрывочными сведениями и просто не знаем того, что пока хранится под спудом или вообще утрачено. Поэтому, прежде всего, постараемся разглядеть предмет нашего интереса.

Но ещё прежде ради более широкой перспективы напомним о том, что очень многие писатели в Европе и Америке также отдали дань изобразительному творчеству. Назовем лишь наиболее известные имена: Петрарка, Блейк, Шелли, Диккенс, Э. По, Марк Твен, Фолкнер, Гюго, Мериме, Стендаль, Жорж Санд, Мюссе, Бодлер, Верлен, Рембо, Готье, братья Гонкур, Анатоль Франс, Пруст, Аполлинер, Валери, Элюар, Гёте, Гофман, Гессе, Андерсен, Ибсен, Стриндберг, Словацкий, Норвид, Сенкевич, Чапек, Лорка. Об их живописи и графике существует обширная литература, многое публиковалось и у нас.

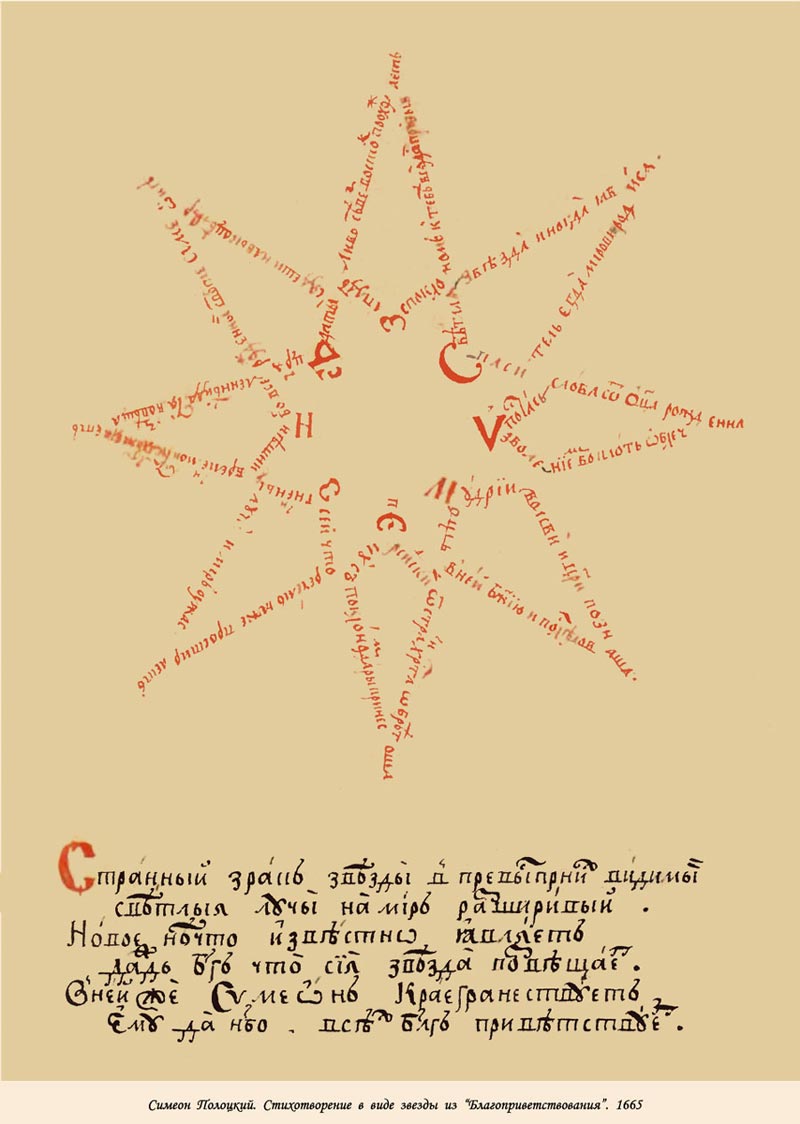

В России самые ранние материалы, которые нам сейчас известны, относятся ко второй половине XVII века, то есть к той переломной эпохе конца древнерусской литературы и начала литературы нового времени, когда сталкивались и причудливо переплетались самые противоположные эстетические принципы. И перелом этот своеобразно отражался в рисунках писателей той эпохи — Симеона Полоцкого, Аввакума, Епифания, у которых в целом уже преобладало новое, личностное художественное сознание. Однако неверно было бы думать, что этим новым началом и порождены их изобразительные опыты. Напротив, древнерусское искусство гораздо теснее, чем в новое время, связывало писателя с художником, или, тут вернее сказать, слова с изображением. Как пишет Д.С. Лихачёв,

Древнерусский книжник почти непременно был и художником, изографом, и мастером книги, которую он зачастую делал сам от начала до конца — писал, украшал и переплетал.

Подлинных рукописей древнерусских писателей до нас дошлю ничтожно мало, а многих авторов известных произведений мы не знаем даже по именам. Тем драгоценней те немногие свидетельства о рисунках писателей, которые всё же сохранились, — например, письмо Епифания Премудрого, знаменитого писателя конца XIV – начала XV века, современника Феофана Грека и Андрея Рублёва, к Кириллу Тверскому:

Трудно найти более живую и верную картину содружества художника и писателя, характерного для эпохи расцвета древнерусского искусства. В значительной мере оно сохранялось и в XVII веке.

Трудно найти более живую и верную картину содружества художника и писателя, характерного для эпохи расцвета древнерусского искусства. В значительной мере оно сохранялось и в XVII веке.

Литературная деятельность Симеона Полоцкого — первого профессионального писателя в России (он и ввел само слово ‘литератор’) — проходила в тесном сотрудничестве с крупнейшим живописцем его времени, „царския палаты начальнейшим изографом” Симоном Ушаковым и с лучшим мастером книжной гравюры Афанасием Трухменским. Симеон немало способствовал внедрению и распространению нового, красочного и “шарописательного”, стиля иконописи, о чём свидетельствует и его стихотворение «Живописание» в сборнике «Вертоград многоцветный» (то есть красочный сад поэзии) и его «Слово к люботщательному иконного писания», над которым он работал вместе с Симоном Ушаковым, и которое предполагалось издать с иллюстрациями последнего.

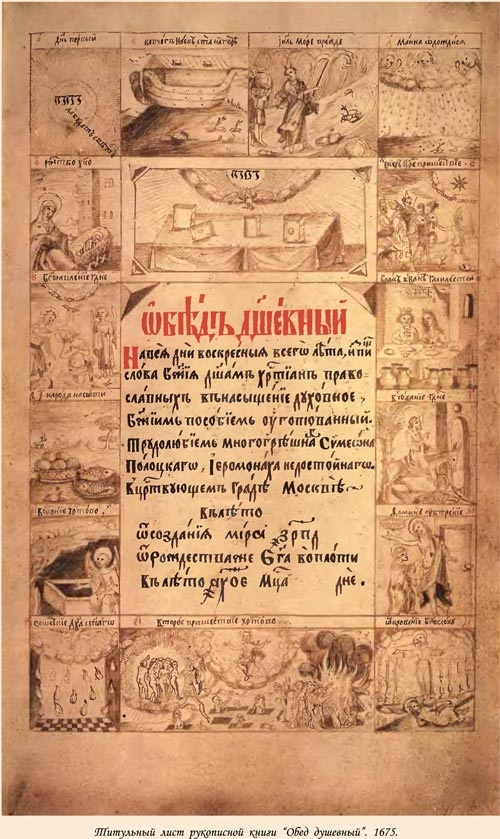

Одной из главных просветительских забот Симеона было создание первой в Москве светской типографии. Она помещалась прямо в Кремле, при царских палатах, и так и называлась: “верхняя”. В числе её изданий была «Псалтырь рифмотворная» (1680) Симеона с гравюрой А. Трухменского по рисунку С. Ушакова, изображающей псалмопевца Давида, — первая собственно стихотворная книга в России. Для нашей темы особенно важны две другие книги Симеона — сборники его проповедей «Обед душевный» (1681) и «Вечеря душевная» (1683), также издания с гравюрами А. Трухменского по рисункам С. Ушакова. Они вышли уже после смерти автора, но были целиком подготовлены к печати самим Симеоном, набело переписаны и украшены его собственноручными рисунками на титульных листах. Здесь встретились (как замечает А.С. Елеонская)

В то же время и в самих рисунках Симеона, ориентированных на западные образцы, заметна новая для русской книги склонность к эмблематичности, возникавшей из смыслового пересечения изображения и слова. На титульном листе беловой рукописи «Обеда душевного» название помещено в среднике, окружённом клеймами на библейские темы с надписями, поясняющими их сюжеты: «День первый», «Рождество Христово», «Богоявление господне», «Народа насыти» и т.д. Причём в первом клейме прямо нарисовано само „слово господне”: „Да будет свет”. Еще любопытней изображение стола с книгами, помещённое в центре над заглавием и представляющее собой не что иное, как зрительную метафору „обеда душевного”.

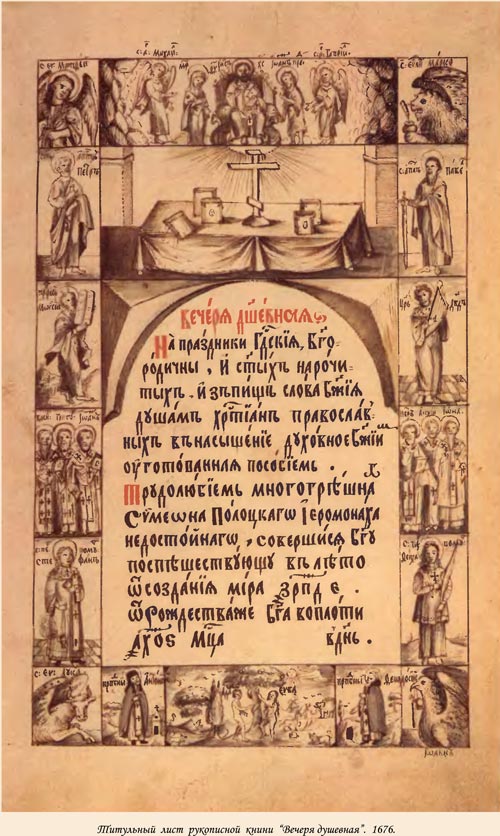

Аналогична и композиция титульного листа «Вечери душевной». В центре её также стол с книгами, а по краям клейма, на сей раз — с изображениями святых, пророков, апостолов. Но вместо ликов евангелистов в угловых клеймах нарисованы их эмблемы: ангел, телец, орел, лев, хотя тут же написаны имена: Матфей, Лука, Иоанн, Марк.

Аналогична и композиция титульного листа «Вечери душевной». В центре её также стол с книгами, а по краям клейма, на сей раз — с изображениями святых, пророков, апостолов. Но вместо ликов евангелистов в угловых клеймах нарисованы их эмблемы: ангел, телец, орел, лев, хотя тут же написаны имена: Матфей, Лука, Иоанн, Марк.

В изданиях “верхней” типографии графические идеи Симеона были развиты и художественно наполнены С. Ушаковым и А. Трухменским, но кое в чём упрощены и приспособлены к более привычному восприятию читателя. Сравнивая рукописные книги с печатными, мы можем проследить весь путь от писательского замысла до его издательского воплощения — случай для того времени единственный.11![]()

Ещё бóльшими новшествами для московского читателя изобиловали сборники стихотворных сочинений Симеона: «Вертоград многоцветный» (1678) — огромная энциклопедия дидактической поэзии и «Рифмологион, или Стихослов» (1659–1680) — собрание панегирических стихотворений, над которым он работал до конца дней. Обе книги так и остались неизданными, хотя предназначались для печати, о чём автор прямо заявлял в стихотворении «Желание творца».

Центральное место в «Рифмологионе» занимают так называемые “книжицы”, сочинявшиеся по разным торжественным, радостным или печальным, случаям в царской семье. Наиболее примечательны из них «Благоприветствование» царю Алексею Михайловичу по случаю рождения царевича Симеона, «Орёл Российский», поднесённая по случаю объявления царевича Алексея наследником престола, «Гусль доброгласная», содержащая поздравления новому царю Фёдору Алексеевичу. Каждая такая “книжица” представляет собой, по выражению И.П. Ерёмина, „целое словесно-архитектурное сооружение”,12![]()

Так, в «Орле Российском» царевичу Алексею является солнечный бог Аполлон, который говорит, что царевичу, подобно солнцу, должно пройти путь „многозверный”, то есть круг зодиака. Далее следует изображение этого круга, а затем стихотворное изъяснение аллегорического смысла каждого знака: Овен — смирение, Телец — трудолюбие, Рак — власть над морем и землею и т.д. Таким образом, в рисунке дано как бы наглядное небесное начертание земного пути царевича, как бы небесная картина судьбы, которая тут же развёртывается в стихотворение и разъясняется земными словами.

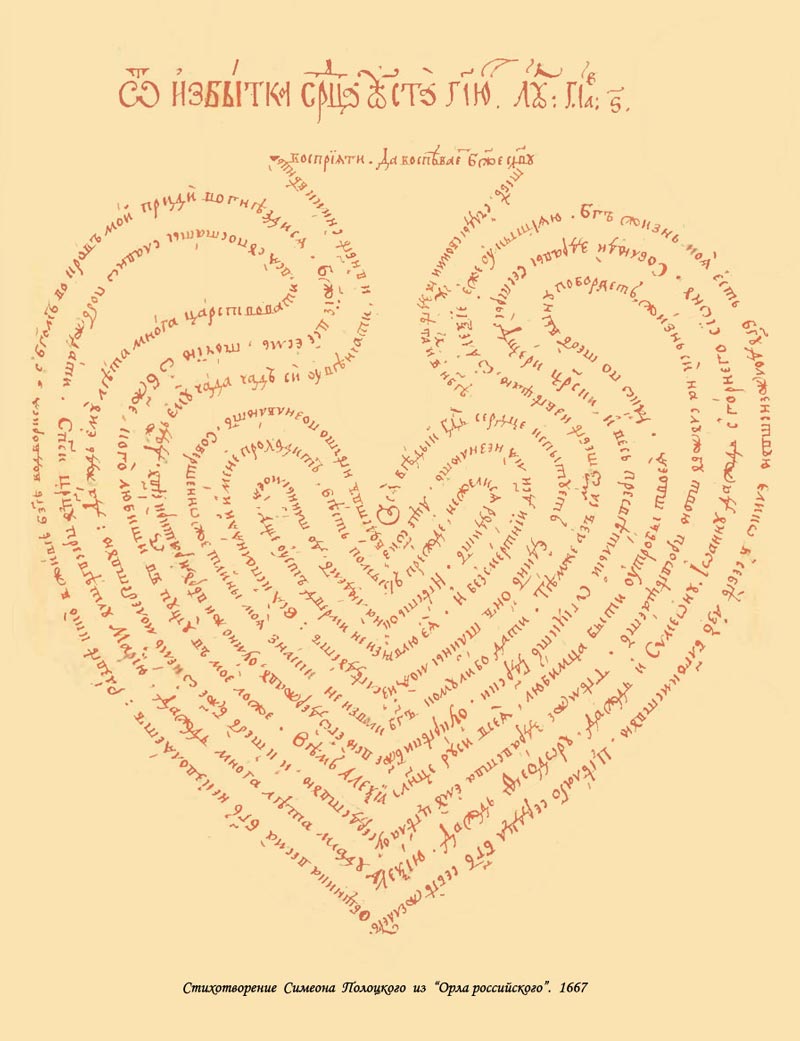

Подобным же образом и стихотворение в форме сердца: читая его от центра по спирали, можно развернуть в обычные силлабические стихи. Этот “лабиринт” в свёрнутом виде является как бы эмблемой евангельского изречения „От избытка сердца уста глаголют” (Лука, 6), а в развёрнутом или, скорее, разворачиваемом — метафорическим изображением самого „изъяснения”, самого пути от чувства к слову.

Такая многосмысленность и эмблематичность в высшей степени свойственны барочной эстетике Симеона. Стихотворения его предназначались не просто для чтения — их надо было разгадывать, и в этой замысловатой литературной игре, совмещавшей занимательное с полезным и поучительным, заключался определенный дидактический смысл. И не только. Каллиграфически переписанные, эти “каллиграммы”, или “стихокартины”, говоря языком XX века, вывешивались в рамках рядом с ,,потешными листами — гравюрами и лубками в покоях царевичей и царевен, воспитателем которых был Симеон, и предназначались для разглядывания и любования — как зримый образ слова.

Совсем иным было рисование Аввакума. Да они и во всём были противоположны — официальный идеолог, учёный-просветитель, “западник” Симеон и гонимый „мятежный протопоп”, “почвенник” Аввакум — два самых ярких писателя XVII века и два непримиримых врага. Трижды в 1667 году в Москве сходились они по желанию царя на „стязание” и, вспоминал Аввакум, „разошлись, яко пьяни, не мог и поесть после крику”.13![]()

![]()

Это не просто рукописи «Житий» и некоторых других сочинений Аввакума и его „соузника” старца Епифания — это, хотя сборник создавался в тюрьме, самая настоящая “книжица”, выполненная в традициях древнерусского искусства, украшенная двухцветным письмом, буквицами, заставками и иллюстрациями. В целом сборник оформлялся Епифанием, но некоторые украшения и один рисунок принадлежат руке Аввакума.

Рисунок Аввакума иллюстрирует помещённое здесь же «Поучение аввы Дорофея о любви», которое служило чем-то вроде эпиграфа к «Житию». Внутри круга, изображающего земной мир, находятся пять святых, и от каждого из них ведёт “стезя” к центру круга (где Епифанием вписано слово ‘Бог’). За пределами круга нарисованы пять врагов старой веры, отлучившихся от бога: „Паисей патриархъ, сребролюбец, продалъ Х(рист)а: Макар, льстец, бабо (край листа обтрепан). Павел сый митрополит. Окаянный Никон, бабо(замазано чернилами), патриархъ, удаливыйся от б(о)га. Архие пи(с)к(о)пъ Иларионъ”. Несмотря на очевидную графическую примитивность, рисунок — он не столько нарисован, сколько прочерчен и прочеканен, — производит очень сильное впечатление. И главную роль тут, конечно, играют надписи, сочетающие высокие титулы “князей церкви” с грубейшим просторечием.15![]()

Так же важна роль слова и в рисунке Епифания, изображающем голгофский крест. Конкретизирующие и разъясняющие надписи входят в композицию наравне с изображениями, а текст под рисунком раскрывает общий его смысл: „Копие со кр(ес)том, гвоздие и иная, в них же живоносное Х(ристо)во распятся тело. Приидете, поклонимся распятому нас ради”. Надо сказать, что обычным „темничным рукоделием” Епифания было изготовление деревянных крестов — “малых” и “больших”, “поклонных” и “воротовых” и, возможно, что рисунок креста стоит в том же ряду.16![]()

При всём несходстве рисунков Аввакума и Епифания с изощрённой графикой Симеона нельзя не заметить в них некоторые общие черты. Все они изображают не лица, не обстановку и не события, а прямо — идеи; они откровенно идеографичны и в то же время явно направлены к действию. Поэтому рисунок здесь — не какое-то домашнее, досужее занятие, он не прячется в черновиках, но вместе со словом, овеществляя и усиливая его, делая его более наглядным и убедительным, прямо обращён к читателю и зрителю. Тем более что письменное слово в ту эпоху воспринималось преимущественно на фоне иконописи, гораздо более внятной и доступной даже неграмотному.

Участвуя, как и Симеон, в полемике вокруг иконописного искусства, Аввакум, разумеется, отрицал всяческие нововведения. Но замечательно, особенно для нашей темы, то, что в одном из своих полемических посланий он нарисовал собственный портрет. И с этого-то автопортрета, своего рода автоканонизации, в которой сказалось личностное самосознание, невозможное прежде, старообрядцы стали писать иконы, одна из которых дошла до нашего времени.17![]()

От писателей XVIII века также сохранилось совсем немного изобразительных материалов или хотя бы сведений о них. Известно, например, что А.П. Сумароков сочинял фигурные стихотворения и делал эскизы декораций к постановкам собственных трагедий, об увлечении рисованием сообщает в своих «Записках» Г.Р. Державин, о таком же увлечении вспоминает А.Т. Болотов, сохранились графические и мозаичные работы М.В. Ломоносова, среди которых центральное место занимает монументальная мозаика «Полтавская баталия».

В связи с Ломоносовым, правда, требуются некоторые оговорки. Не так важно, конечно, что к изобразительному творчеству писателей мы причисляем художественные работы Ломоносова весьма условно. Трудно сказать, какая область его универсальной деятельности была “профессиональной”, а какая “любительской” — „историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник”, по словам Пушкина.18![]()

![]()

Для нашей темы важно то, что весь грандиозный проект “монумента” Петру I в Петропавловском соборе, главным украшением которого должны были стать мозаичные картины, первоначально был составлен Ломоносовым в виде словесного описания. Вот это обстоятельство и позволяет рассматривать «Полтавскую баталию» как работу писателя.

По принятии общего проекта Ломоносов составил более подробный, как мы сейчас бы сказали, сценарий каждой картины, в том числе и «Полтавской баталии», в соответствии с которым подбиралась иконография — портреты Петра, Карла, русских и шведских генералов; документальные материалы — карты сражения, виды местности; а также „арматура” — вооружение, знамена и пр. Сюжет картины складывался сначала как своего рода документальная “мозаика”, на основе которой делался общий „шкиц”, а по нему уже выкладывалась собственно мозаика из кусочков цветной смальты на огромной медной „сковороде”.

Поэтому и готовое изображение легко прочитывалось и развертывалось в последовательный словесный текст:

В последнем, двенадцатом, параграфе особенно характерен образ апостола в виде писателя (хочется сказать: рисующего писателя) за письменным столом. И действительно, вся картина как бы выходила из слова и возвращалась к нему, вернее, восходила к слову, и должна была звучать как «Слово похвальное Петру», составленное согласно ломоносовской «Риторике», по всем правилам изобретения, украшения и расположения идей.

Подобные описания картин, архитектурных сооружений, празднеств, фейерверков и иллюминаций характерны для XVIII века. Слово в эстетике классицизма вообще занимало верховное положение и вместе с тем играло роль какого-то всеобщего эквивалента.

В этом смысле, видимо, и надо понимать утверждение Г.Р. Державина, что поэзия есть не что иное, как “говорящая живопись”, а средства её изобразительности, её “картинность” — это “немой язык поэзии”.20![]()

![]()

Однако в зрелые годы, ставши поэтом, он совершенно отказался от рисования. И это-то как раз достойно внимания. Едва ли можно согласиться с Е.Я. Данько в том, что Державин лишь по вине случая не стал живописцем, но в чём она, безусловно, права, так это в том, что его живописное дарование не пропало, а напротив, развилось и расцвело в его поэзии: „Он заменил систему “красивого набора слов” системой живописной образности и, перенеся в поэзию приёмы живописи, обрёл тот „путь непроторённый и новый”, которому дивились современники”.22![]()

Случай такого плодотворного поглощения одного дарования другим — редкий, если не единственный. Обычно же побочные занятия “искусствами”, весьма распространившиеся среди современников Державина и даже ставшие характерной чертой дворянского бытового уклада конца XVIII – начала XIX века, не выходили за пределы домашнего рисования, музицирования или стихописания, что, разумеется, нисколько не бросает на них тени. Об этих занятиях можно составить представление, скажем, по запискам А.Т. Болотова, во многом перекликающимся с мемуарами Державина. „И как к запискам сим, — пишет Болотов, — приобщал я всегда, где надобно было, и рисуночки, то и составились впоследствии времени три прекрасные книжки”.23![]()

В начале XIX века, с развитием сентименталистских и романтических умонастроений, в противоположность парадному, публичному, “громогласному” искусству классицизма, где призвание нередко оборачивалось государственной службой, живое и непосредственное эстетическое чувство заметно перемещалось в неофициальную сферу, в дружеский круг, в частную жизнь. Художественное творчество утверждалось как любительское, необязательное и вольное занятие. «Мои досуги», «Мои безделки», «Для немногих» — характерные и по-своему декларативные названия книг той эпохи. И в то же время необыкновенно расширялась и углублялась эстетическая восприимчивость. В противовес обучению правилам и законам на первый план выдвигалось образование, понимаемое как свободное развитие личности, а в центре внимания оказывались такие непосредственно понятные, но почти неопределимые категории, как вкус, мера, изящество.

В 1815 году в программной статье с подчёркнуто непритязательным названием «Нечто о поэте и поэзии» К.Н. Батюшков писал:

Живопись играла в его творчестве большую роль, он много способствовал её сближению с поэзией и в этом отношении также открывал дорогу другим. Его обширные знания в области изобразительных искусств, его дружба с художниками С. Щедриным, О. Кипренским, президентом Академии художеств А. Олениным и, главное, его статья «Прогулка в Академию Художеств», которую справедливо считают началом русской художественной критики, стали прообразом того тесного взаимодействия искусств, которым отмечена первая половина XIX века.

Среди его собственных рисунков мы находим почти все распространённые жанры альбомного рисования: портреты, шаржи, иллюстрации к своим и чужим стихам. Особенно примечательны его зарисовки в альбоме С.Д. Пономарёвой, мягкой живописной манерой несколько напоминающие рисунки Тропинина. Но два жанра преобладают — они влекли его самого, они же наиболее интересны нам — автопортрет и пейзаж.

„Деликатнейшим автопортретистом” назвал его А. Эфрос. И в самом деле, ранние автопортреты Батюшкова конца 1800 – начала 1810-х годов, когда он ещё был полон надежд и веры в судьбу, изящны, непринуждённы, слегка ироничны. Они прямо обращены к чуткому и дружественному взгляду или, во всяком случае, подразумевают его и вполне отвечают духу батюшковской “лёгкой поэзии”.

Но вот перед нами два его автопортрета в альбоме С.Д. Пономарёвой. Между ними всего три-четыре года, а это как будто два разных человека. На первом, относящемся к 1818–1819 годам, самом известном, можно сказать каноническом, батюшковском самоизображении — он в модном цилиндре, с вьющимися волосами, с любезной полуулыбкой и чуть скошенным взглядом. “Эпикурейскому” облику поэта отвечает и надпись, взятая из поэмы А.Ф. Воейкова “Искусства и науки”:

Это Батюшков, только что издавший «Опыты в стихах и прозе», в расцвете таланта и славы, как будто весь отдавшийся успеху. Хотя примечание к рисунку снижает тон: „Рисовал сам себя в зеркало: не похож”.

На втором автопортрете, относящемся, по-видимому, к 1822 году, волосы коротко острижены, а небольшая бородка и усы только подчёркивают какую-то обнажённую неподвижность лица, приближённого вплотную. Это Батюшков по возвращении из-за границы, отказавшийся от литературы, уничтоживший рукописи, погружённый в мрачные предчувствия надвигающейся душевной болезни. Его пристальный и отсутствующий взгляд — это взгляд, погружённый в самого себя. Рисунок кажется выражением той последней свободы от условностей, которую уже невозможно скрыть какой-нибудь иронической надписью. Подчёркнутый фас изображения — кратчайшее расстояние между портретом и оригиналом — отрицает присутствие постороннего, к зрителю обращена только надпись: „Он верно лучше многих!” Это прощание поэта с самим собой. Это лицо — почти посмертная маска, эта надпись — почти эпитафия.

Есть и ещё один, потрясающий автопортрет, сделанный в 1830 году, в том году, когда врачи окончательно отказались от попыток лечения, когда Пушкин в последний раз видел Батюшкова, и тот его не узнал. Но это уже автопортрет “с той стороны”, где, как писал Вяземский, —

Автопортретом можно было бы считать и одну из зарисовок Батюшкова в том же альбоме С.Д. Пономаревой, — мужчина с конём в поводу и бродячие акробаты. Однако здесь лучше говорить не об автопортретности, а о лиризме. Здесь вообще уместнее понятия литературные, чем живописные, и вернее всего было бы определить его жанр как элегию. „Всё пройдет!” — написал поэт на обороте рисунка, как бы подводя итог всем своим медитациям, от ранней «Мечты» до «Изречения Мельхиседека» и стихов, вписанных в альбом Жуковскому в ноябре 1821 года:

После этого Батюшков уже не писал. Почти единственным его занятием было рисование и почти всегда — один и тот же элегический пейзаж: кони, деревья, одинокий дом или замок, луна, птицы... В этих удивительных “стихотворениях для глаза” — иначе их не назовешь — чувствуется напряжённость и смятение души и вместе с тем какая-то призрачная гармония.

Нередко говорят, что рисунки писателей иногда опережают искусство своего времени. И в “безумных” пейзажах Батюшкова можно было бы увидеть чуть ли не “импрессионизм” и даже “пуантилизм”. Но тут, конечно, ошибка восприятия, потому что мы находим это после того, как научились так видеть. Находки в любительском рисовании случайны, в них нет сознательного художественного задания, хотя это и не мешает нам их ценить. Они могут даже влиять на изобразительное искусство, как это случилось в XX веке. Однако нужна была очень глубокая перестройка эстетического сознания, чтобы случайное, бессознательное и беззаконное могло стать художественным фактом.

Современники же обычно вовсе этого не предугадывают, и их равнодушие к предмету нашего ретроспективного интереса кажется нам несправедливым.

В 1831 году П.А. Плетнёв писал В.А. Жуковскому, путешествовавшему по Италии:

Рисовал Жуковский, как и писал, с детских лет, всегда увлечённо и неустанно. Начиная с московского университетского пансиона, где он получил первые навыки живописи, и до последних дней жизни он учился и совершенствовался. Он был усердным посетителем всех доступных художественных галерей и выставок в России и во многих культурных центрах Европы, он любил бывать в мастерских художников и скульпторов, с которыми подолгу толковал, входя во все технические подробности, и с некоторыми был в деятельной переписке. В России он вёл знакомство с выдающимися мастерами — О. Кипренским, К. Брюлловым, А. Венециановым, А. Ивановым. Среди его европейских знакомых — Энгр, Торвальдсен, Овербек, Фридрих и, конечно, Рейтерн, на дочери которого он был женат. Его многолетнее коллекционирование произведений искусства также было средством образования и воспитания вкуса. Редактируя в 1808-1810 годах ,,Вестник Европы, он впервые ввёл отдел «Обозрение произведений искусства», где печатались статьи по истории и теории изобразительного искусства. Ему же преимущественно принадлежит заслуга создания самого типа романтической книги в России, — к изданиям своих книг он относился с особой тщательностью, подсказывая художникам идеи оформления, иллюстраций и виньеток и нередко предоставляя им собственные зарисовки.

С этим, видимо, и были связаны его офортные занятия. Гравированию он учился у К.А. Зенфа в Дерпте, позже пользовался советами и помощью Н.И. Уткина, сотрудничал с А. Кларой, Л. Майделем, Ф.И. Иорданом в работе над некоторыми изданиями.28![]()

Раннее его рисование почти целиком протекало в русле ходовой альбомной графики начала века. Перелом произошел в 1821 году во время первого заграничного путешествия, благодаря двум сложившимся обстоятельствам: свежести впечатлений от новых пейзажей и знакомству с романтическим искусством К.-Д. Фридриха, который навсегда остался наиболее близким ему мастером.29![]()

![]()

С тех пор такое рисование “очерком” стало излюбленной манерой Жуковского, а пейзаж — основной его темой. В своих многочисленных путешествиях по Германии, Швейцарии, Италии, Англии, Голландии, России он неустанно вёл этот своеобразный графический дневник, педантически отмечая места и даты. „Мы с Жуковским рисовали на лету лучшие виды Рима. Он в одну минуту рисует их по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо”, — писал в 1839 году Гоголь.31![]()

В этих рисунках Жуковский достигал виртуозного мастерства. Кажется, что рука не отстает от пробегающего по пейзажу глаза, и в этой непосредственности почти автоматического письма — главная прелесть „пейзажных стенограмм” Жуковского, по удачному выражению М.Я. Либмана. Потому-то, переведённые в гравюру, они много теряли, как бы засыхая подобно растению в гербарии.

Пейзаж в рисунке развёртывался бегущими строчками письма, превращаясь в какую-то музыку почерка, в какую-то арабеску, вращающуюся внутри самой себя (которую, кстати сказать, Фр. Шлегель считал древнейшей формой человеческой фантазии). И в этом отношении рисунок Жуковского прямо перекликается с музыкальной гармонией его стиха.

Он рисует не внутренний “пейзаж души”, как Батюшков, и не внешний ландшафт, не развалины замков, не вершины Альп, не горные озёра, не виды Женевы или Рима, он пытается передать “душу человека в душе природы”.32![]()

В немногих портретных набросках Жуковского видно то же стремление к силуэту, контуру, профилю; фас ему просто не удавался. Да и природу он рисовал, если можно так выразиться, в профиль, как бы косвенно уходящей вбок и вдаль, проходящей и непреходящей.

По-настоящему графику Жуковского надо читать параллельно с его путевыми записями. Не только потому, что рисунки часто иллюстрируют дневник, а надписи иногда входят прямо в изображение. Предмет у них один, но слово схватывает всё то, что отсутствует в рисунке: движение, цвет, звук, возникающие и исчезающие образы, смену чувств, размышлений. „Вечер на Lago Maggiore: полумесяц над холмом, как колесница. Восток и запад. Радужные небеса... Звёзды на горах. Ветер. Воды, изменяющиеся вместе с небом. Тихие облака... Цвет Альпов и гор от розового к голубому” (16 августа 1821 г.). „‹...› Видя угасающую природу, приходишь в мысль, где душа и жизнь есть что-то не принадлежащее телу, а высшее; пока она в нём, по тех пор и красота: удалились — формы те же, но красоты уже нет; ничто так не говорит о смерти в величественном смысле, как угасающие горы” (22 сентября 1821 г.). „‹...› Чувство великого и прекрасного оттого так мучительно, что желал бы с ним слиться: жажда при виде Рейна, стремление при виде Альпов — музыка, поэзия” (5 сентября 1832 г.).33![]()

Ныне мы научились это понимать. Главным образом благодаря наблюдениям над графикой А.С. Пушкина. А. Эфрос писал:

В результате этого процесса и возникал тот словесно-изобразительный контрапункт, который можно читать как стенограмму творческого переживания.

Пушкинские рисунки “читать” несравненно труднее, чем рисунки Жуковского. Не только потому, что он делал их для себя, но и потому, что его контрапункт гораздо богаче и, главное, идёт на большей ассоциативной глубине.

Что чертило пушкинское перо? Почти беспредметные арабески, виньетки, наброски пейзажей — кусты, деревья, горы, лошадей, птиц, редко здания, детали интерьеров, иллюстрации к собственным произведениям и в большинстве случаев людей — фигуры и лица. Из полутора тысяч пушкинских рисунков едва ли не половина — портреты и автопортреты.

Некоторые узнаются сразу и безошибочно, опознание других требует кропотливых разысканий, на которые, надо сказать, пушкинистами затрачено много труда и проницательности. Кто эти лица? Родные — прадед Абрам Ганнибал, отец, дядя, брат, жена и сестра жены Александрина; друзья — Чаадаев, отец и сыновья Раевские, муж и жена Вяземские, Горчаков, Нащокин, Вульфы, Смирнова; женщины, которыми он увлекался, — Мария Раевская, Калипсо Полихрони, Амалия Ризнич, Воронцова, Оленина, сестры Ушаковы; декабристы — Пестель, Муравьёв-Апостол, Рылеев, Кюхельбекер, Пущин; писатели-современники — Карамзин, Гнедич, Денис Давыдов, Дельвиг, Баратынский, Веневитинов, Батюшков, Грибоедов, Гоголь, Мицкевич, Байрон; писатели прошлого — Данте, Вольтер, Шиллер, Гёте; исторические деятели — Марат, Робеспьер, Наполеон, Мазепа, Кочубей, так или иначе занимавшие его воображение; просто случайные знакомые... И т.д. и т.д.36![]()

Зрительная память и уверенность руки в этих набросках поразительны. Для каждого изображения Пушкин мгновенно находил свою “формулу лица” и, повторяя её, часто многократно (Воронцову он, к примеру, рисовал чуть не 30 раз), всякий раз давал ей новый оттенок, новую интонацию. Поэтому каждый раз мы видим и человека, и отношение поэта к нему в данный момент, выраженное с предельным лаконизмом. Их иначе и не назовёшь, как эпиграммами.

Такая же “формула лица” и такое же множество вариаций, только ещё разнообразней и тоньше, были у него и для собственных портретов. „Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый”, — признавался он Вяземскому.37![]()

Однажды, как недавно было установлено, он даже изобразил себя в виде коня.39![]()

Однако я бы сказал, что наиболее загадочны те автопортреты Пушкина, где он рисовал себя прямо, без затей воображения, просто “как есть”. Они отличаются тем неподдельным артистизмом, о котором мечтал Батюшков, той внутренней “тайной свободой”, разгадка которой, как сказал опять-таки поэт XX века, „разгадке жизни равносильна”. Таков его юношеский автопортрет 1817–1818 годов, таковы автопортреты из черновиков «Евгения Онегина» 1823 года, таков в первую очередь его самый известный автопортрет из ушаковского альбома, относимый к 1827–1830 годам.

Естественность и совершенство пушкинской графики коренятся в его почерке.

Больше того, письмо здесь как будто вспоминает своё происхождение и возвращается к своим пиктографическим истокам. И это не только пушкинское, это общее исконное свойство поэтической графики. Рисунок Жуковского стремится к “стенограмме пейзажа”. Пушкинская скоропись в обратном движении разрастается, ветвится и цветёт рисунком. Нагляднее всего это видно на листе, условно называемом «Дарьяльское ущелье», где повторяющиеся рисунки наклонных деревьев и косо сбегающие столбцы строк создают единое ритмически организованное пространство “стихокартины” в самом точном смысле слова, тем более замечательной, что в ней нет ни намёка на сознательное “картинное” задание.

Скорописным происхождением пушкинской графики, видимо, объясняется и профильность большинства его рисунков: дело не только в том, что профильное изображение всегда более характерно и лаконично. Дело в самом навыке руки, привыкшей к движению пера сверху вниз и слева направо, к его наклону и нажиму. Ведь рукописные буквы начертанием своим образуют как бы вид сбоку. Оттого и пушкинские профили почти всегда обращены влево и чаще всего скапливаются на левом поле черновиков, у начала строк, и, нередко совпадая с заглавными буквами, читаются как инициалы. Такими же как бы ожившими „буквами на свободе” выглядят его схематические наброски скачущих лошадей, а великолепный рисунок похоронной процессии в рукописи «Гробовщика» проходит перед глазами, как крупно увеличенная строка.

Когда рассматриваешь рисунки в рукописях, даже беглые росчерки пера или самые незамысловатые изображения, очень трудно избавиться от чувства, что в них скрыт какой-то добавочный смысл, что они означают нечто большее, чем в них нарисовано. Возникает это, вероятно, от соседства изображения со словом. Рисунок конкретнее, осязательнее, в некотором отношении даже “реальнее” слова. Почти формулу такого соотношения мы находим в наброске Е.А. Баратынского «Вид Финляндии» и сопровождающих его стихах:

Когда читаешь каллиграфические строки Н.В. Гоголя, написанные за три дня до смерти, где оборванная на полуслове фраза заканчивается загадочным рисунком — поднятый верх экипажа, похожий на полураскрытую книгу, и выглядывающий из него почти знакомый длинноносый профиль, — невольно начинаешь подыскивать какое-нибудь слово. Что-нибудь вроде ‘уехать’, ‘скрыться’, ‘исчезнуть’, а на память приходят то мучительный образ «Коляски», то манящие видения дороги из «Мёртвых душ».

Конечно, это всего лишь домыслы. Однако они как бы заданы самим характером писательского рисования. И опыт изучения пушкинских рисунков убеждает, что и далеко идущие домыслы могут иметь надёжную почву и что самые загадочные изображения можно научиться читать, если найти верный ключ. Но пушкинский автобиографический ключ к рисункам Гоголя не подходит.

Рисунки Гоголя менее всего автобиографичны. Он не оставил ни одного автопортрета, и, за исключением набросков портрета Пушкина и нескольких пока безымянных лиц, у него нет портретов современников. У него мало рисунков в творческих черновиках и почти нет автоиллюстраций, кроме эскизов обложек. Его основная тема — архитектурный пейзаж, вернее, просто архитектура. В гоголевских записных книжках, письмах, черновиках скрыт разнообразный мир зодчества: готические соборы и итальянские дворцы, русские церкви и античные руины; целые здания и архитектурные детали — арки, колонны, купола, башенки, балконы, иногда едва очерченные, иногда прорисованные тщательно и со знанием дела. Здесь и реальные постройки, и какие-то воображаемые сооружения, архитектурные фантазии.

Рисунки Гоголя менее всего автобиографичны. Он не оставил ни одного автопортрета, и, за исключением набросков портрета Пушкина и нескольких пока безымянных лиц, у него нет портретов современников. У него мало рисунков в творческих черновиках и почти нет автоиллюстраций, кроме эскизов обложек. Его основная тема — архитектурный пейзаж, вернее, просто архитектура. В гоголевских записных книжках, письмах, черновиках скрыт разнообразный мир зодчества: готические соборы и итальянские дворцы, русские церкви и античные руины; целые здания и архитектурные детали — арки, колонны, купола, башенки, балконы, иногда едва очерченные, иногда прорисованные тщательно и со знанием дела. Здесь и реальные постройки, и какие-то воображаемые сооружения, архитектурные фантазии.

И если в рисунках Пушкина мы видим целый мир лиц, то в гоголевских — мир материальных форм и ритмов. Но почти так же Гоголь неравнодушен к этой, как он говорил, „архитектурной летописи”41![]()

![]()

Можно вспомнить, разумеется, его занятия всеобщей историей и историей искусств. Но тут чувствуется нечто большее, чем научный или педагогический интерес.

Гоголь писал:

Речь, понятно, идёт не только и даже не столько об архитектуре. В статье «Об архитектуре нынешнего времени», напечатанной в 1835 году в «Арабесках», сквозь образы зодчества разных веков и народов настойчиво просвечивают поэзия и собственные литературные заботы писателя. Недаром архитектора он называет „творцом и поэтом”. И потому, наверное, так пристрастны и разнообразны его архитектурные штудии, что в них он видел какие-то прообразы поэтического зодчества. В тектонических формах и ритмах, которые он пытался передать в рисунке, угадывается поэтика гоголевской прозы. Не случайно он говорил о первом томе «Мёртвых душ» как о каком-то „портале”, о преддверии какого-то встававшего в его воображении грандиозного здания поэмы, какого-то гигантского „собора прозы”.

„Если бы я был художник, — говорил Гоголь П.В. Анненкову, — я бы изобрёл особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Всё ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идёт. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!”44![]()

![]()

„Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи”, — признавался Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине».46![]()

![]()

Однако две другие гоголевские страсти были, пожалуй, сильнее: архитектура и музыка — „тело без души и душа без тела” — излюбленное уподобление романтической эстетики. Эти противоположные стихии он как бы соединял в слове, из них подымался “громозд” его образов, архитектоника его прозы. И с такой точки зрения его рисование можно понять как попытки, и совсем небезуспешные, эту музыкально-архитектурную, внутреннюю форму слова отыскать и зрительно закрепить.

Идеи подобного скрещения искусств (где право первенства чаще всего отдавалось музыке), что называется, носились в воздухе. Отсюда и тот расцвет писательского рисования, которым отмечена эпоха. Рисовали почти все, от маститых литературных патриархов до самых юных “питомцев муз” — И.И. Дмитриев, И.А. Крылов, А.А. Дельвиг, А.А. Бестужев-Марлинский, В.Ф. Одоевский, Ф.И. Тютчев, Д.В. Веневитинов, братья Киреевские, А.С. Хомяков, К.К. Павлова, Н.П. Огарёв и многие другие, чтобы не называть менее известных имен. Рисовали в самых разных жанрах и техниках, с разной степенью одарённости и усердия, но всегда небезразлично. Помимо общей культуры художественного переживания, во всех этих изобразительных опытах была та естественная творческая избыточность, та атмосфера артистизма, которая просто не может быть не заразительной.

Без сомнения, особенно притягательна она в М.Ю. Лермонтове. Вскоре после его смерти С.А. Раевский вспоминал:

Но, как ни странно, в черновиках лермонтовских стихов и прозы рисунки встречаются нечасто. Изображение и слово у него не параллельны, а как бы сталкиваются и пересекаются в неожиданных положениях. Так, ранняя лермонтовская акварель «Парус», воспринимающаяся невольно как иллюстрация к известному стихотворению, на самом деле нарисована задолго до него. Так, картина, висящая в кабинете Печорина в «Княгине Лиговской», перекликается с портретом легендарного предка Лермонтова “Герцога Лермы”. Наиболее напряжённо столкновение изображения и слова в рисунках на обложке рукописи романа «Вадим», где причудливо переплетаются основные мотивы его графики с важнейшими литературными мотивами. Этот великолепный лист вообще, так сказать, типологически характерен.

По наблюдениям В.В.Виноградова,

Наблюдения эти подтверждаются и общей эволюцией лермонтовского творчества.50![]()

![]()

До недавнего времени вообще существовало представление, если не предубеждение, что с середины XIX столетия, с концом “золотого века поэзии” и с наступлением “царства прозы”, писательское рисование как будто иссякает. И хотя многие материалы этому противоречили, зачастую от них просто отмахивались и вовсе не замечали. Объясняется это несколькими причинами, частью вполне очевидными. Начиная с того, что мы по традиции, сложившейся, кстати сказать, в той же второй половине XIX столетия, заведомо отдаём больше внимания и восхищения его первой половине, включая сюда не только литературное творчество, но и всё, что связано с именами писателей “пушкинской поры”. Мы и воспринимаем ту эпоху более цельно, непосредственно и преимущественно эстетически, в самых разных её проявлениях, в игре всех её художественных сил.

Следующая за ней эпоха кажется нам более строгой, серьёзной, но и менее цельной. Всяческие взаимодействия, смешения и скрещивания различных эстетических пластов, характерные для начала века, во второй его половине стали, по меньшей мере, сомнительными. Романтическая формула Жуковского: „Искусство — поэзия в разных формах” — просто неуместна, когда не то что литература и живопись, а даже поэзия и проза выглядели разными искусствами. Пушкинский “роман в стихах” или гоголевская “поэма в прозе” казались бы избыточными, когда стихи и проза, скажем, Некрасова столь непохожи друг на друга, как будто принадлежат разным авторам.

Поэтому, вероятно, нам стоит некоторых усилий, чтобы представить, к примеру, Д.В. Григоровича или И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого или Ф.М. Достоевского в облике рисующего писателя. Между тем и они, и такие замечательные литераторы, как А.Н. Майков, А.К. Толстой, Я.П. Полонский, В.М. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, С.Я. Надсон, В.Г. Короленко и многие другие, причастны были изобразительному творчеству. Причём у некоторых профессиональный уровень знаний и мастерства превосходил и Жуковского, и Лермонтова.

Григорович прошёл подготовку в Строгановском училище и в Академии художеств у М.А. Томаринского, основательно занимался историей искусства и, в частности, составил путеводитель по Эрмитажу, не говоря уж о том, что в течение двадцати лет был секретарём Общества поощрения художеств.

Аполлон Майков, сын академика живописи, с детства готовился к профессии художника, обнаруживая заметные успехи, и только слабое зрение помешало развитию его живописного дарования.

Очень большое графическое и живописное наследие оставил Полонский. Увлекшись рисованием во время службы на Кавказе в сороковых годах, где его наставником был друг Лермонтова, художник Г.Г. Гагарин, он продолжал эти занятия в Петербурге, а затем в Швейцарии у Ф. Дидэ, навсегда сделавшись поклонником швейцарской пейзажной школы, в особенности Калама и Ахенбаха. Он рисовал портреты, иллюстрации к собственным стихам и прозе, но основным его жанром оставался пейзаж: виды Кавказа, Альп, Балтийского побережья, окрестностей Петербурга и наиболее известные его работы — картины, написанные в Спасском-Лутовинове, где летом 1881 года он гостил у Тургенева.52![]()

Достаточно профессионально рисовал и писал маслом, насколько можно судить по немногим сохранившимся этюдам, Гаршин, друживший с Н.А. Ярошенко, И.Е. Репиным и другими передвижниками.

Почти всю жизнь не расставался с карандашом и кистью Короленко, даже в тюрьмах и якутской ссылке (где, нелишне вспомнить, он писал иконы для местных жителей). Наброски с натуры часто служили ему подготовительными материалами к статьям, очеркам, воспоминаниям; нередко рисунки сопровождали и его работу над художественными произведениями, о чём свидетельствуют рукописи «Слепого музыканта», «Судьбины». Делал он и эскизы иллюстраций, которые потом дорабатывались профессиональными художниками.

Причем все эти писатели самым тесным образом участвовали в текущей художественной жизни, очень много писали об искусстве, о художниках в критических статьях, в стихах, в прозе.

Поэтому наше невнимание к рисункам писателей второй половины века несправедливо. Некоторым оправданием, конечно, может служить то обстоятельство, что их изобразительное творчество пока ещё плохо изучено и совсем недостаточно опубликовано. Когда пробелы будут восполнены, мы, надо думать, увидим эту эпоху совсем другими глазами. И тогда даже то, что как будто давно известно, откроется заново.

Уже сейчас можно сказать, что совсем неоценёнными остаются рисунки Л.Н. Толстого. Их ничтожно мало в сравнении с его невероятной литературной продуктивностью, и все они, за исключением, может быть, только рисунков в записной книжке 1852 года, где ещё чувствуются рисовальные навыки, полученные в детстве, откровенно неуклюжи. Но стоит присмотреться к тому, как его „неискусный карандаш” набрасывает первые впечатления в кавказской записной книжке, с каким юмором передаёт он фигуру почтительного военного или господина в картузе и с тростью рядом с ослом, с каким чувством рассматривает он фигуру татарки, до глаз закутанную в чадру. Ещё любопытней его иллюстрации к роману Ж. Верна «Вокруг света в 80 дней», которые он рисовал в 1873–1874 годах, читая детям тогдашнюю литературную новинку. Они, что называется, неладно скроены, но крепко сшиты, и в них нельзя не почувствовать родство со всем строем неправильной, громоздкой и как-то неотвратимо объемлющей толстовской фразы.

В последние десятилетия заново открываются и рисунки И.С. Тургенева. Теперь выясняется, что рисовал он не только в ученические и студенческие годы, когда брал уроки живописи у Рундта в Риме, но в течение всей жизни. И также всю жизнь, подобно Жуковскому, он оставался ценителем, коллекционером и знатоком изобразительного искусства. Среди русских писателей XIX века в этом ему, пожалуй, не было равных. Несмотря на почти постоянную жизнь вне России, он поддерживал отношения со многими русскими художниками,53![]()

В предисловии к каталогу его коллекции, которую в 1878 году писатель вынужден был продать, французский искусствовед Э. Бержера писал:

Помимо старых мастеров пейзажной живописи — А. ван Остаде, А. ван дер Неера, С. Рейсдаля, основу его коллекции составляли полотна Мишеля, Будена, Курбе, Добиньи, Дюпре и особо ценимых им К. Коро и Т. Руссо. Любопытно, что Р. Мутер в ,,Истории живописи в XIX веке также сближал пейзажное искусство Руссо с литературным пейзажем Тургенева.55![]()

![]()

В подавляющем большинстве рисунки Тургенева — в черновиках, в письмах, на отдельных листах — портреты. Его, очевидно, прежде всего занимали характеры и типы, в особенности в иллюстрациях к собственным произведениям. Поэтому можно предположить, что пейзаж представлялся ему, так сказать, “чистой живописью”, тогда как его портретная графика была собственно писательским рисованием. В этом отношении ранние тургеневские наброски в черновых рукописях удивительно напоминают пушкинские. В связи с ними невольно вспоминается замечание Аполлона Григорьева по поводу его ранних произведений: „Вы ненужный более продолжатель традиций Пушкина...”57![]()

Судя по рисункам, Тургенева особенно беспокоил образ „Гамлета”. Первый набросок его появляется ещё в рукописи рассказа «Контора»: почти схематическая фигура человека в постели, в ночном колпаке, чуть не с головой закрывшегося одеялом, — странный образ ночного собеседника. Рисунки в рукописи «Гамлета Щигровского уезда» говорят уже о поисках характера и лица. И здесь же бросается в глаза набросок профиля в колпаке, в котором легко узнается смирившийся и робкий Василий Васильевич. Но выше на той же странице мы замечаем два наброска совсем иного профиля, как бы его антипода, — длинноносого, резкого и сильного. Даже если бы под ним не было подписи „Григорьев”, в нём можно узнать Аполлона Александровича Григорьева, многое и во внешней, и во внутренней биографии которого перекликается с образом „Гамлета”. В этих разных профилях — как бы две ипостаси героя рассказа: „мыслителя и энтузиаста” московских салонов в начале жизни и опустившегося „ненужного человека”, которому „ничто не пристало” — ни хозяйство, ни служба, ни литература. И наконец, последний рисунок — он выполнен карандашом на отдельном листе и, по-видимому, должен был быть акварельным, — как бы соединяет все три черновых наброска: человек в постели, в ночной рубашке и колпаке, с табакеркой в руке, почти как на первых двух набросках, но с лицом, как на третьем, — почти портретно похожим на Аполлона Григорьева. По всей вероятности, сам Григорьев не знал этих рисунков, тем не менее, в герое рассказа, как позднее в Рудине и в Лаврецком, узнавал свои черты и даже как будто принимал на себя этот образ, судя по тому, что более десяти лет спустя печатал стихи под названием «Монологи Гамлета Щигровского уезда».

Сравнение рисунков в черновых рукописях с иллюстрациями к тем же произведениям, в особенности к рассказам «Касьян с Красивой Мечи» и «Однодворец Овсяников», явно рассчитанных на зрителя и подражающих книжной графике, свидетельствует о заметном расслоении в тургеневском рисовании. Если черновые рисунки направлены к тексту и включаются в него, фиксируя то, что не высказывается словом, то иллюстрации идут от текста и становятся как бы переводом слова на язык изображения и, как всякий перевод, оказываются беднее, несмотря на весь “психологизм” и “характерность”. Правда, таких рисунков у Тургенева немного.

Зато другой тип взаимодействия изображения и слова, напротив, очень увлекал писателя. Это была своеобразная „игра в портреты”, придуманная, по-видимому, самим Тургеневым. В письме В.П. Боткину от 6 ноября 1856 года, рассказывая о своей жизни в Куртавнеле, в имении П. Виардо, он писал:

Подобные переклички между изобразительным и литературным творчеством у разных писателей не случайны. И убедительны они потому, что это именно внутренние переклички. Тургенев, по крайней мере, до пятидесятых годов, не знал рисунков Пушкина, и, тем не менее, его ранние рисунки родственны пушкинским. Точно так же мы замечаем перекличку между рисунками Ф.М. Достоевского и архитектурными рисунками Гоголя, хотя Достоевский их никогда не видел. Случай этот исключительно интересен.

Рисовал Достоевский очень много и только в черновых рукописях. В его графике, не очень разнообразной, но очень насыщенной содержательно, можно выделить три основные темы или, вернее сказать, три основных пласта. Прежде всего — это архитектура, которая у него, в отличие от Гоголя, почти ограничена одной готикой. Только в черновиках «Братьев Карамазовых», его последнего романа, появляются округлые купола русских церквей. Конечно, у этого пристрастия может быть много объяснений, начиная с того, что «Идиот» и «Бесы», рукописи которых прямо испещрены различными готическими мотивами, писались за границей, а «Братья Карамазовы» — в Старой Руссе, и кончая общим для второй половины XIX века увлечением готикой. Несомненно, тут сказались и навыки, полученные Достоевским в Инженерном училище, где обучали и рисованию, и истории архитектуры. Но главное всё-таки было в том, что архитектурные образы вообще и готика в особенности — это образы построения, воздвижения, восхождения — от земли к небу, от тела к душе, от вещества к идее, о чём говорил Гоголь в статье «Об архитектуре нынешнего времени». Об этом же писал и сам Достоевский в «Маленьких историях», замечая, что в зданиях, как по книге, можно прочесть все „идеи и идейки” своего времени. Поэтому и его “архитектура”, сопровождающая творческий процесс, читается как образ самого творчества. В широком смысле — как образ созидания вообще, воздвижения некой смысловой ,,вертикали мировоззрения и в узком — как образ построения романной архитектоники. Ведь и сам полифонизм творчества Достоевского, как заметил Д.С. Лихачев, „несёт в себе много общего с распределением масс собора на множество опор, тяг, контрфорсов”.61![]()

Другой пласт изображений в его черновых рукописях — зарисовки лиц и фигур, сразу погружающие нас в самую гущу его многосложных полифонических замыслов.

Расшифровка таких рисунков исключительно трудна, потому что в них большей частью отражена лишь стадия зарождения образа. Вот лишь один пример. В черновиках «Преступления и наказания» неоднократно, с некоторыми вариациями, повторяются изображения двух лиц: одно — округлое лицо юноши, другое — усатое и бородатое лицо пожилого человека, почти старика. В толковании этих рисунков, несомненно, ключевых в замысле романа, исследователи высказывают самые противоречивые мнения. Так, Г. Коган видит в юношеском лице Порфирия Петровича, в мужском — Свидригайлова. В тех же изображениях К. Баршт находит портретные черты Тургенева в молодости и в том возрасте, в котором он был во время работы Достоевского над «Преступлением и наказанием».63![]()

Такие разногласия сейчас совершенно неизбежны, поскольку, во-первых, изучение рисунков Достоевского ещё только начинается, и мы пока не научились их читать так, как читаются, скажем, рисунки Пушкина, а во-вторых, и это гораздо важнее, перед нами не столько образы людей — реальных или вымышленных — сколько, так сказать, образы идей, в которых переплетается множество различных черт. И тут, по-моему, надо в первую очередь видеть некую идейную “физиогномику”, подобную его идейной архитектонике. Во всяком случае, именно таковы, как показал К. Баршт, наброски женских лиц в тех же черновиках «Преступления и наказания», сквозь которые как бы просвечивает образ «Сикстинской мадонны» Рафаэля, выступающий здесь “образом идеи” искупительной жертвы.64![]()

Разумеется, всё это не исключает появления среди его рисунков реальных лиц — Т.Н. Грановского в черновиках «Бесов» или В.Г. Белинского в рукописи «Подростка»,65![]()

Наглядней всего это видно на одном пейзажном рисунке Достоевского, представляющем редкий сюжет в его рисовании и потому весьма показательном. Он находится в черновиках «Бесов» и изображает глубокое ущелье, водопад, мостик и под ними — как бы скатившийся с горы камень. На той же странице в тексте упоминается швейцарский кантон Ури. Там в конце романа собирается навсегда поселиться Ставрогин, что, по сути дела, равносильно самоубийству. О том же месте говорит и князь Мышкин в «Идиоте»: „Вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал...”

Обратим внимание: если пейзаж нарисован как бы с натуры, немногими лёгкими, волнистыми живыми линиями, то камень изображён совсем иначе. Это почти правильный куб с резко прочерченными гранями и заштрихованными тенями, подчёркивающими не столько объёмность, сколько какую-то значительность и как бы нематериальность его. И если сам пейзаж кажется написанным скорописью, то камень как будто начертан каллиграфическим почерком с прописной буквы: Камень (похожие изображения камня встречаются и в других рукописях). Перед нами, очевидно, некая идея и даже символ.

И действительно, едва ли не через всё творчество Достоевского проходит очень сложная и разветвлённая символика камня: это неподвижность и смерть в противоположность жизни, это католичество и вообще Европа в противоположность православию и России, это русская история после Петра I в противоположность допетровской Руси и т.д. А поскольку Пётр по-гречески и означает ‘камень’, то соответствующие персонажи — “западники”, “нигилисты” и прочие одиозные фигуры — в его романах большей частью Петры или Петровичи, вроде Петра Верховенского в «Бесах», Андрея Петровича Версилова в ,,Подростке, Петра Петровича Лужина в «Преступлении и наказании».66![]()

Вместе с тем камень, очевидно, связан и с архитектурными образами готики, как бы преодолевающей в своём стремлении к небу его мёртвую неподвижность. Как писал спустя полвека О. Мандельштам в своей книге «Камень»:

Третий, легче всего читаемый, как в переносном, так и в прямом смысле, пласт в графике Достоевского — каллиграфия, которой заполнено множество страниц его черновиков. Она вне сомнения также прямо относится к нашей теме, и потому, что отдельно встречающиеся литеры откровенно нарисованы, и потому, что каллиграфические надписи и целые каллиграфические страницы производят, подобно пушкинской скорописи, чисто эстетическое впечатление.

В его пристрастии к каллиграфии можно видеть просто любовь к самому процессу письма. По свидетельству А.Г. Достоевской, он любил твёрдое, острое перо и всегда писал свои произведения на плотной хорошей бумаге. Но в этом же можно видеть и общеэстетическое его стремление к абсолютному выражению идеи. Очень верно писал К. Баршт:

И в этом Достоевский опять-таки перекликался с Гоголем — не только через образ Акакия Акакиевича: напомним, что каллиграфически написаны последние слова Гоголя.

Таким образом, во всей графике Достоевского, от готики до каллиграфии, можно проследить единое стремление к сближению изображения с словом, но не “картинным”, а словом как внутренним представлением. И это, пожалуй, высшая степень “идеализации” рисунка во всём изобразительном творчестве писателей XIX века, тем более что рисование Достоевского было наиболее “внутренним” процессом, совершенно скрытым от посторонних глаз.

В начале XX века писательское рисование приобретает несколько иной характер и совсем иное положение в литературном быту. Оно становится более открытым и даже откровенным, из факта внутреннего творческого процесса превращаясь в факт современной художественной культуры. Рисунки не скрываются в черновиках, в домашнем быту, в дружеских альбомах, но прямо выносятся на суд публики в периодических изданиях, в книгах, на выставках. При этом писатели, как правило, вовсе не претендуют на профессионализм, не стараются выступать в роли художников. Напротив, они всячески подчёркивают любительский и случайный характер своего изобразительства и настаивают на своей независимости от цеховых условностей.

Немалую роль играло тут усовершенствование полиграфической техники, позволявшее воспроизводить изображения быстро и дёшево, общая демократизация художественной жизни и расширение эстетического кругозора. Как раз в это время и возник интерес к рисункам писателей классической эпохи. Их стали публиковать, выставлять, коллекционировать, изучать. А отсюда был уже только шаг к тому, чтобы задуматься над этим явлением.

Поэтому в изобразительных опытах писателей XX века, помимо собственной бессознательной потребности рисования, помимо очевидного подражания классикам, появился новый мотив. И часто рисование оказывалось способом размышления над самим фактом такой деятельности: почему писатель рисует? Почему его влечёт от литературы к живописи?

В 1905 году в статье «Краски и слова» А.А. Блок писал:

Вместе с осознанием писательского рисования происходило и как бы переворачивание его оценки. “Детский” рисунок вместо отрицательного получал глубоко положительный смысл, и само слово ,,детский теперь означало — первичный, реальный, подлинный, а потому — „освободительный” для писателя.

Именно таковы неподдельно бесхитростные рисунки Блока. Сами по себе они в лучшем случае забавны. Но в сопоставлении с его поэзией получают какое-то необходимое контрастное значение. Его домашние шуточные рассказы в картинках о том, как «Люба и Саша делают великосветский визит», как «Люба приготовляется покушать» или «читает политические новости» и т.п., не отрицают и не развенчивают высокой мистики «Стихов о Прекрасной Даме», а напротив, даже придают ей какой-то новый масштаб. Точно так же Изора в очках и Бертран с красноармейской винтовкой на его насмешливой автоиллюстрации к драме «Роза и крест» открывают новый взгляд на дореволюционную романтическую драму.

Неправ был поэт, пожалуй, лишь в том, что литераторы будто бы чванятся перед живописью. Как раз в начале века они, скорее, стали „чваниться” живописью и пренебрегать званием писателя. Вот, к примеру, любопытное свидетельство сына писателя Л.Н. Андреева:

В этом отношении Андреев был полной противоположностью Блоку. Его масло, гуаши, рисунки совершенно профессиональны, мастеровиты и по праву занимали место на выставках Общества поощрения художеств. Однако и в его творчестве мы найдём тот же контраст между реальностью первичной — в его пейзажах, портретах, написанных с натуралистической точностью, и реальностью преображённой — в символических композициях, вроде его автоиллюстраций к «Жизни человека». Но, с точки зрения Блока, такая живопись не „освободительна”:

Между “детскими” рисунками Блока, долитературными и доживописными, и “символическими” картинами Андреева, где живопись помножена на литературу, как между крайними точками писательского рисования начала XX века, мы находим почти все виды изобразительности, впечатляющие разнообразием и неожиданностью.

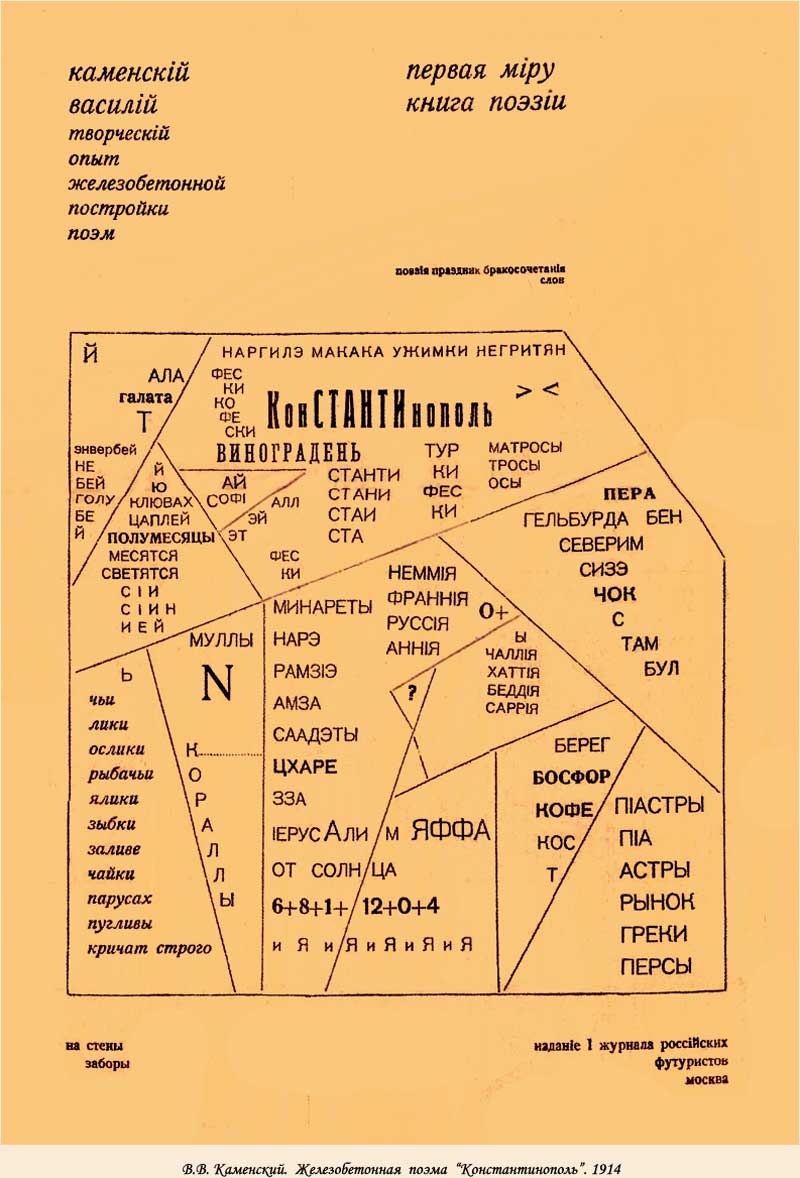

Не случайно именно в это время возникло понятие “рисунки писателей”, как не случайно, что шло оно как раз со стороны противоположной — от художников. Можно даже точно датировать это знаменательное событие 1910 годом, когда на выставке «Треугольник», организованной Д. Бурлюком и Н. Кульбиным (художниками, кстати сказать, отдавшими дань и литературному творчеству), рядом с профессиональной живописью, „народной скульптурой”, „старинными картинами”, „японскими рисунками”, „французскими и голландскими афишами” экспонировались и „рисунки писателей”.

Однако они были выделены в особый отдел под названием «Первая выставка рисунков и автографов писателей», который в каталоге был снабжён предисловием Н. Кульбина

:Почти те же вопросы мы задаём и сейчас, хотя, может быть, и не с такой прямотой и наивностью. Но тогда, ничуть не сомневаясь, устроители вместе с рисунками классиков — Гаршина, А. Жемчужникова, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Случевского, Льва Толстого, Тургенева, Чехова, В. Соловьёва — показывали работы современников — А. Аверченко, Л. Андреева, А. Блока, А. Белого, Ю. Верховского, М. Горького, С. Городецкого, Н. Евреинова, В. Иванова, М. Кузмина, В. Мейерхольда, Н. Минского, Вас. Немировича-Данченко, А. Ремизова, Алексея Толстого, В. Хлебникова и др. Причём С. Городецкий и Н. Евреинов одновременно экспонировались и в отделе художников, а В. Каменский, отсутствовавший среди писателей, выставил рядом с художниками явно “писательскую” работу «Пава Хвостава Для детской — забава».

Такое „смешение языков”, по-видимому, отражало не только необычайное расширение художественной восприимчивости, но и общий сдвиг эстетического сознания в сторону изобразительного искусства. После почти полного господства литературы во второй половине XIX века, причём литературы преимущественно прозаической, с её трезвым, опосредованным и “умным” словом, в начале XX века ведущим искусством стала живопись. Именно от неё шла инициатива перестройки всех эстетических систем. Поэтому и язык зрительных образов получал неоспоримые преимущества в качестве всеобщего эквивалента. Вячеслав Иванов говорил, что сейчас поэт ближе к художнику, чем к литератору. Вслед за ним Хлебников требовал, чтобы ,слово смело пошло за живописью. И в годы революции, когда казались осуществимыми самые фантастические проекты, он призывал поэтов и художников мира к одной цели:

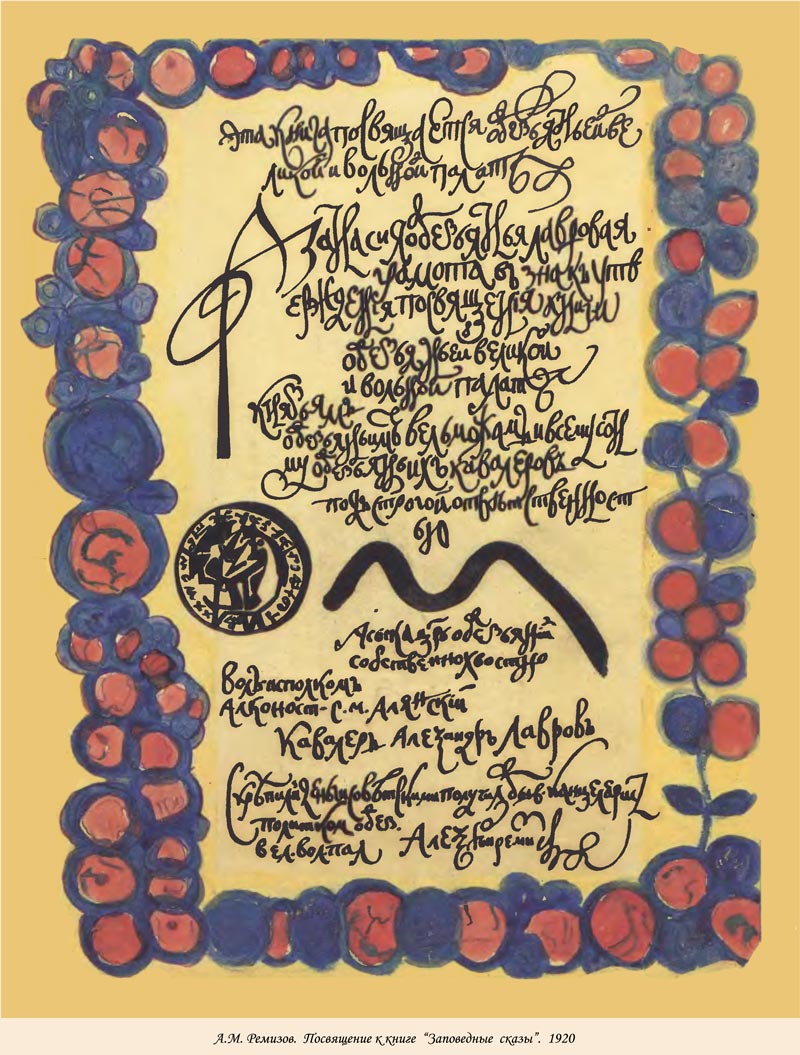

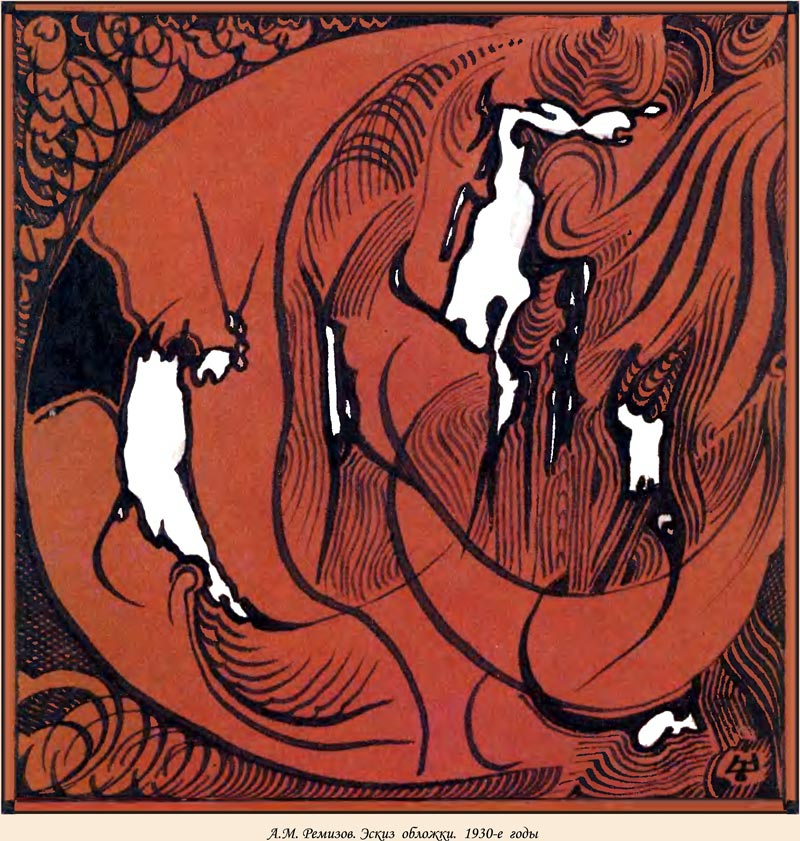

В этой обстановке небывалого сближения писателя с художником, слова и даже звука с изображением, кроме обычного писательского рисования можно наблюдать и целый ряд попыток сознательной выработки собственного изобразительного метода. В конце жизни, основываясь на своём опыте многолетнего рисования, на наблюдениях над рисунками других писателей, А.М. Ремизов говорил:

Ремизов был писец каллиграфический, редкий знаток и мастер древнерусского письма, свободно владевший и кириллицей, и глаголицей, писавший и разными формами скорописи, и строгим уставным письмом.

Вместе с тем он опирался и на детское рисование, не подражая ему, но сохраняя и развивая свой собственный детский опыт. Об этом он подробно рассказал в книге воспоминаний «Подстриженными глазами», само название которой указывало на особый характер его художественного видения:

Вот, например, великолепный ремизовский рисунок «Аэроплан» из альбома «Война» (1914–1916). Он изображает сразу и зрительные, и звуковые впечатления, и чувства любопытства, и страха в едином переживании аэроплана как какого-то неведомого чудовища. Или другой его рисунок — «Ладушки». Это не иллюстрация к известной детской потешке, это изображение и самих ладоней, и тех „испредметных” существ, которые в них как бы появляются во время игры, то есть, по существу, изображение самого слова ‘ладушки’.

„Мои подстриженные глаза, — говорил он своему биографу Н. Кодрянской, — развернули передо мной многомерный мир лун, звёзд и комет, и блестящие облака, аура вокруг живых человеческих лиц ‹...› Эти глаза подняли меня в мир сновидений, а также открыли дорогу в подземную глубь чёрной завязи жизни”.76![]()

За долгие годы Ремизов создал огромное количество самых разных работ, от рукописных книг до больших объёмных композиций, украшавших стены его квартир.

И это только часть его наследия, по объёму превосходящего наследие даже самого плодовитого из рисовавших писателей — Гюго и в художественном отношении ему не уступающего. Недаром к рисункам Ремизова внимательно приглядывались самые разные художники, от Пикассо до Ю. Анненкова, который называл его рисунки „замечательными и диковинными”.

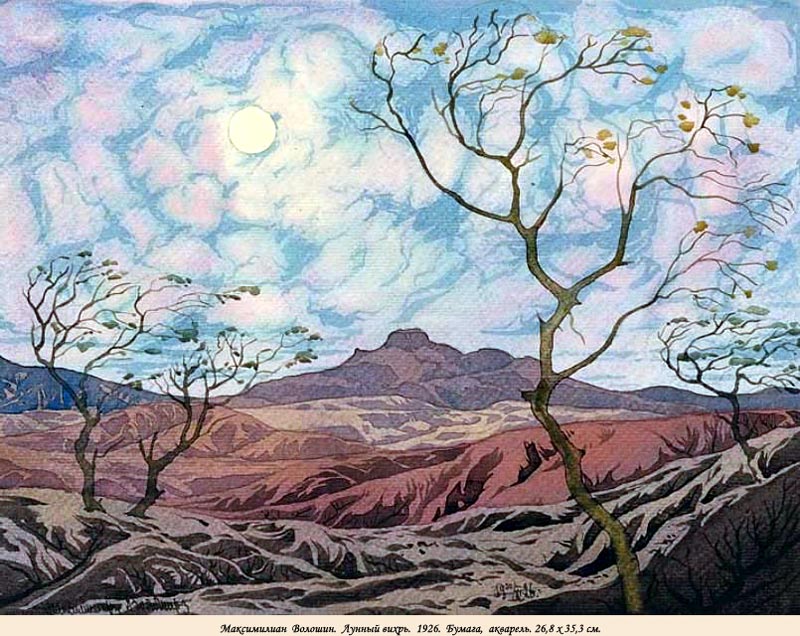

Столь же сознательным и открытым было изобразительное творчество М.А. Волошина, с тем принципиальным отличием, что он опирался не на непосредственную природу детского рисования, а напротив, на весь доступный ему опыт художественной культуры. Хотя сам Волошин считал себя преимущественно поэтом, нам сейчас трудно решить, что в его творчестве действительно преобладало — поэзия, живопись или искусствознание.

В молодости Волошин работал в студиях Уистлера и Стейнлейна, в натурных классах академии Коларосси и в мастерской Е. Кругликовой в Париже, осваивал самые разные техники и жанры живописи, изучал историю искусств во время путешествий по Германии, Франции, Испании, Италии, Греции. И, тем не менее, всегда настаивал на своей самостоятельности в подходе к изобразительному искусству:

Почти всегда свои пейзажи, как это делали старые японские мастера, Волошин сопровождал стихотворными надписями. Иногда это всего одна-две полуоформившиеся строки, едва намечающие “мотив”:

Изображение и слово тут не пересекаются, не смешиваются, но остаются в своих границах и только как будто просвечивают друг сквозь друга, говоря на разных языках об одном и том же. Это — „душа человека в душе природы”.

При всей очевидной близости пейзажного искусства Волошина к рисункам Жуковского (близости, которой, кажется, Волошин не замечал) его акварели свободнее и отрешённее. „Ни один пейзаж, — говорил он, — не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа”. И в то же время, и может быть, как раз благодаря отрешённости, они очень точно соответствуют поэтическому слову.

Вот эта редкая уравновешенность и адекватность отношений поэзии и живописи, обращённая преимущественно не к чувству, как у Жуковского, а к художественному знанию, позволяют говорить об акварелях Волошина как об одном из самых убедительных свидетельств самостоятельности такого явления — “живопись поэта”.

Однако общая эстетическая ситуация начала XX века, наоборот, отличалась крайней неуравновешенностью, смешением и нарушением границ разных искусств. И с этой точки зрения особенно характерным было творчество, а ещё больше — сама личность Андрея Белого. Обладая почти необозримым кругом интересов, куда включались и естественные науки, и математика, и философия, и мифология, и искусствоведение, и теория стиха, не говоря уж о поэзии и прозе, он работал во всех этих областях и никогда не мог удержаться в пределах одной области, и каждый язык казался ему недостаточным для выражения его “стихийной мысли”.

Отсюда происходило и его рисование, которому он в некоторые периоды жизни предавался до самозабвения. Особенно побуждали его к этому поездки на Кавказ, в Армению и Грузию.

Этой-то страстью, прорывающейся сквозь варварскую “технику”, и привлекательны его рисунки, и более всего кавказские пейзажи. Горы нравились ему, конечно, не красивыми “видами”. Они, вероятно, просто отвечали его стихийному темпераменту. В самом деле, легко представить стихию огня, воздуха, воды, но как представить стихию земли? И только горы, где земля как бы выходит из себя и сталкивается с другими стихиями, наглядно это являют. Пытаясь это нарисовать, Белый, однако, передал нечто большее — себя самого: личность, как бы выходящую из своих границ.

Ещё интереснее те рисунки Белого, где им двигала другая страсть, по выражению Ремизова, — „страсть изобразить мысль”. Таковы его иллюстрации к собственной прозе, к выступлениям, например к «Лекциям о Блоке», и совершенно своеобразные рисунки к исследованию «Мастерство Гоголя». На одном из них, изображающем структуру гоголевской фразы, он с поразительной проницательностью представил её в виде здания, утверждая, что у Гоголя

Что изображает росчерк, схватывающий солнце, небо, горы, реку и фигуру казака с саблей единой линией? Скажем, он “изображает мысль”. Но ведь не просто некий смысл, а мысль во фразе, в слове. И опять-таки не просто смысл слова, но и начертание этого слова. Следовательно, перед нами не что иное, как изображение слова, то есть нечто совершенно наглядное и конкретное и совершенно отвлечённое, потому что росчерк не только связывает человека с пейзажем, но как бы проводит непрерывную линию от смысла к его зримому выражению.

Пример этот совсем не единственный, напротив, скорее типовой. То же самое мы видели в каллиграмме Симеона Полоцкого „От избытка сердца уста глаголют”. То же самое можно видеть и в автопортрете молодого В.В. Хлебникова.

Рисунок этот читается одновременно и как портрет, и как пейзаж, можно сказать, — “пейзаж лица” или “лицо пейзажа”. Так написан портрет Лермонтова в стихотворении Хлебникова «На родине красивой смерти — Машуке...»

В автопортрете Хлебникова линия не столько очерчивает облик, сколько устанавливает какие-то соответствия между внешним и внутренним, намечая их взаимопереходы. Поэтому взгляд в нём обращён не вовне и не вовнутрь, — это “взгляд в себе”, чистая зримость. Поэтому и губы не говорят, но и не молчат, а как бы наполнены словом. И весь этот удивительный рисунок кажется чем-то вроде автопортрета поэтического слова.