Нильс Оке Нильссон

Архаизм и Модернзим

“Русские сезоны”, Париж. Грандиозный успех Les Ballets Russes: восторг публики, хвалебные отзывы театральных критиков и шквал победных реляций в России. Тон задавали журналы «Аполлон» и «Золотое руно». В рецензии Н. Костылёва на премьеры 1910 г. читаем:

Первый спектакль нынешнего сезона в высшей степени оправдал все ожидания и обеспечил нашему балету столь же блестящий успех, как и в прошлом году. ‹...› Разумеется, одного лишь повторения было недостаточно, потому что, как ни расположена к нам публика,

превосходство другой нации нелегко ей признать ‹...› С тем бóльшим удовольствием отмечаю, что задача безоговорочно выполнена ‹...›

Рисунки Бакста к «Шехеразаде» куплены здешним Музеем декоративных искусств. Фокин снова показал себя

единственным в своем роде, неистощимым творцом пластической красоты. Завидный успех выпал на долю Стравинского. Мало кто из композиторов может похвастаться таким дебютом ‹...›. Если прибавить сюда успех Головина в «Жар-Птице», то получится впечатление

поразительной мощи русского искусства.

1

Звенящими от гордости голосами сообщалось, что отношение французов к русскому искусству — да и к русской культуре вообще — за последние годы в корне изменилось. Художественная выставка, организованная в Париже Сергеем Дягилевым в 1906 г., „разрушила, — писал Яков Тугендхольд в «Аполлоне», — последнюю заставу между Россией и европейской культурой, разорвала туманную завесу, скрывавшую дотоле от Запада зеленеющую долину русского искусства. ‹...› До сих пор французы смотрели на русских художников как на своих учеников”.2

Звенящими от гордости голосами сообщалось, что отношение французов к русскому искусству — да и к русской культуре вообще — за последние годы в корне изменилось. Художественная выставка, организованная в Париже Сергеем Дягилевым в 1906 г., „разрушила, — писал Яков Тугендхольд в «Аполлоне», — последнюю заставу между Россией и европейской культурой, разорвала туманную завесу, скрывавшую дотоле от Запада зеленеющую долину русского искусства. ‹...› До сих пор французы смотрели на русских художников как на своих учеников”.2 В доказательство приводится признание одного из парижских журналистов: „Слово ‘балет’ в соединении с эпитетом ‘русский’ рисовало ему совершенно не то, что он увидел. „Я представлял себе, — пишет он, — какое-то кружение белых пятен, своего рода снежную бурю, ‹...› сверкание инея и льдинок среди гагачьего пуха и горностая, — словом, какой-то полярный балет...”3

В доказательство приводится признание одного из парижских журналистов: „Слово ‘балет’ в соединении с эпитетом ‘русский’ рисовало ему совершенно не то, что он увидел. „Я представлял себе, — пишет он, — какое-то кружение белых пятен, своего рода снежную бурю, ‹...› сверкание инея и льдинок среди гагачьего пуха и горностая, — словом, какой-то полярный балет...”3

Когда появились первые переводы Достоевского и Толстого, литературные обозреватели высокомерно кривили рты: в этих книгах нет ничего русского — сплошное подражание французским образцам.4 „Теперь, — торжествует Тугендхольд, — этого не могло быть, ныне русские художники приехали в Париж не как ученики, сдающие экзамен, но как равные к равным, а в смысле театральной живописи — и как учителя.”5

„Теперь, — торжествует Тугендхольд, — этого не могло быть, ныне русские художники приехали в Париж не как ученики, сдающие экзамен, но как равные к равным, а в смысле театральной живописи — и как учителя.”5

Соотечественники новоявленных учителей пытались понять причину разительной перемены. Французы, утончённые знатоки европейского балета, в восторге от новизны предлагаемого русскими зрелища; в чём же она? Сотрудники «Золотого руна» — а печатались в нём Вяч. Иванов, С. Городецкий, Е. Аничков и А. Блок — нашли ответ: Россия — одна из немногих (наряду с Испанией) стран Европы, где жива народная музыка, где не забыты старинные пляски. Эта национальная сокровищница и есть источник сценического новаторства, покорившего парижан. Журнальные аналитики выказали единодушие и в более широких обобщениях: истоки русского символизма — несмотря на очевидное влияние французской поэзии — там же, в русской народной культуре; да и весь русский “модернизм” коренится в отечественной жизни духа. Именно в этом ключе рассуждает Тугендхольд о “русских сезонах”:

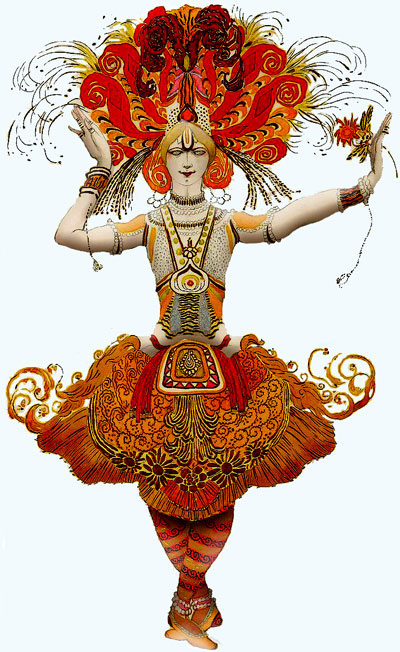

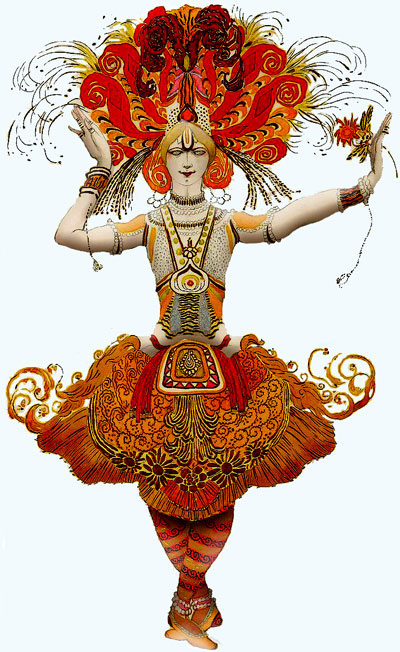

Но, несмотря на весь космополитизм нашего искусства, уже белеет первый камень этого чаемого стиля: русский

архаизм. Народ, бывший раньше объектом художнического жаления, всё более и более делается субъектом художественного стиля. К неиссякшему живому роднику вернулась музыка, возвращается живопись и (как мы уже говорили) хореография. «Жар-птица» — это балет, основанный на славянском мифе, эти танцы, переходящие в народный пляс, эта музыка, пронизанная народными мелодиями, эта живопись (А. Головин), златотканная старинными узорами и даже слишком узорная и “пряничная”, — не есть ли это последнее достижение нашего искусства?

Перед нами не официальные Стасовские петушки и даже не показной балет-дивертисмент Festin, не патриотическое выявление “национального лица”, а серьёзная тоска по вольной стихии народного

мифотворчества...

6

Эти строки содержат два модные в то время термина. Первый — мифотворчество — ввёл в философско-религиозную публицистику Вячеслав Иванов. Тугендхольд, как видим, использует это понятие в эстетическом контексте. По мнению критика, пришло время во всей полноте освоить народное искусство: мифы, которые соответствовали бы велению времени, ждут своего часа. Начаток новой мифологии налицо: сценическое решение уже известных фольклористике сюжетов. Образцовым в этом смысле Тугендхольд считает балет «Жар-птица», где хореография, музыка и декорации — ультра-современное прочтение старинной русской сказки (напомню, что переработка таковых Ремизовым навлекла обвинение автора в плагиате7 ). Плодотворным наверняка окажется и поиск не записанных собирателями или малоизученных „преданий старины глубокой” (Вячеслав Иванов, кстати говоря, настаивал, что народные мотивы отнюдь не обязательны, главное — миф о поэтическом творчестве и его соприкосновение „с тёмными корнями бытия”8

). Плодотворным наверняка окажется и поиск не записанных собирателями или малоизученных „преданий старины глубокой” (Вячеслав Иванов, кстати говоря, настаивал, что народные мотивы отнюдь не обязательны, главное — миф о поэтическом творчестве и его соприкосновение „с тёмными корнями бытия”8 ).

).

Другой модный ярлычок в статье Тугендхольда — архаизм. Критик применил его для определения чаемого стиля, который способен противостоять чужеродным влияниям и работать на самобытность (ещё одно важное понятие того времени) русского искусства.

Изобретать термин для серьёзной тоски по вольной стихии народного мифотворчества Тугендхольду тоже не понадобилось — годом раньше в том же «Аполлоне» напечатали статью М. Волошина «Архаизм в русской живописи». Автор сопоставляет работы Николая Рериха, Льва Бакста и Константина Богаевского (текст графически дополняют именно его рисунки: пристрастия Волошина очевидны), показывая амбивалентность понятия архаизм.

Камень, дерево, человек. Вот символы Рериха, Богаевского и Бакста — трёх художников, которые при всём внешнем несходстве тесно связаны в русском искусстве своим устремлением через историческое к архаическому. ‹...›

Каменный и глыбистый Рерих. Скорбный, утончённый и замкнутый Богаевский. Бакст — изысканный и любопытный собиратель художественно-исторических редкостей.

Рерих — непосредственный продолжатель мастеров каменного века, умевших кремень заострить в лезвие ножа, а на обломке кости процарапать ветвистые рога оленя и косматый профиль мамонта. Богаевский врос в печальную землю Киммериан ‹...›. Бакст — учёный, элегантный, многоликий и столь переимчивый ‹...› Все трое связаны одной мечтой об архаическом.

Мечта об архаическом — последняя и самая заветная мечта искусства нашего времени ‹...›

9

Эта мечта возникла благодаря археологическим находкам, которыми изобиловал излёт XIX века. Уже в 1898–99 гг. Рерих в курсе лекций, прочитанных в Петербургском Археологическом институте, отметил, что „при современном реальном направлении искусства ‹...› значение археологии для исторического изображения растёт с каждой минутой.”10 В 1907 г. Серов и Бакст в поисках „современной манеры изображения греческого мифа”11

В 1907 г. Серов и Бакст в поисках „современной манеры изображения греческого мифа”11 совершили поездку в Грецию. Огромное значение столь впечатливших Бакста археологических открытий Волошин пророчит и для роста самосознания человечества:

совершили поездку в Грецию. Огромное значение столь впечатливших Бакста археологических открытий Волошин пророчит и для роста самосознания человечества:

ХХ веку, первый год которого совпал с началом раскопок Эванса на Крите, кажется суждено переступить последние грани нашего замкнутого круга истории, заглянуть уже по ту сторону звёздной архаической ночи и увидеть багровый закат Атлантиды. С той минуты, когда глаз европейца увидел на стене Кносского дворца изображение царя Миноса в виде краснокожего и в короне из птичьих перьев, напоминающей головные уборы Северо-Американских индейцев, первая связь между сокровенным преданием и исторической достоверностью положена ‹...›

Но не научная доказательность важна была для искусства в этих археологических открытиях: они создали первые разбеги для мечты и для догадки.

То, что было найдено в пределах Архипелага, имеет значение не только в области понимания классической древности — оно отозвалось по всей земле, и каждая пядь её почувствовалась осеменённой новыми возможностями, вся земля стала как кладбище, на котором мёртвые уже шевелятся в могилах, готовые воскреснуть.

12

Бакст восторгается архаикой Средиземноморья; Рерих, изучая искусство русского Севера, делает вывод: „Иконопись будет важна для недалекого будущего, для лучших открытий искусства. ‹...› Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение русской иконописи”.13 Древние росписи, изразцы и орнамент — очевидное свидетельство того, „какая красивая жизнь была. Какие сильные люди ею жили. Как жизненно и близко всем было искусство.”14

Древние росписи, изразцы и орнамент — очевидное свидетельство того, „какая красивая жизнь была. Какие сильные люди ею жили. Как жизненно и близко всем было искусство.”14

Восхищение сильным Севером показательно для культурной жизни России начала ХХ века. Подогревали эти настроения не только массовые тиражи ранее бытовавших изустно былин и обильные находки археологов, но и выставки скандинавского и финского искусства, переводы Ибсена, Гамсуна и Стриндберга. Противопоставить “художественность” варягов бесплодным потугам „рождённых в года глухие” значило заявить себя поборником прогресса. В письме Чехову от 12/13 мая 1899 г. Горький свой отзыв о пьесе Стриндберга превращает в панегирик викингам, которые

на всём протяжении истории всюду являлись творцами чего-то сильного, красивого, оригинального. В гнусную эпоху крестовых походов они умели создать в Сицилии истинно рыцарское государство, и оно во мраке времени было светочем человечности, благородства души; наверное, самым лучшим, что в ту пору было. Стриндберг — это тот же Рагнар Кожаные Штаны, который в доброе старое время так любил служить „обедню на копьях” скоттам и пиктам. ‹...›

И опять я спрашиваю себя и Вас — почему нет у нас ни Стриндберга, ни Гедберга, ни Ибсена, ни Гауптмана?

Почему? Неужели, как говорят иные, образование, наша средняя школа, убивает индивидуальность, обезличивает человека, выедает из него душу?

Цит. по: gorkiy-lit.ru/gorkiy/pisma/pismo-68.htm

Любопытно признание Рериха о том, что видит он силу людей Севера прежде всего в их умении создавать красоту вокруг себя, художественно благоустраиваться. Члены объединения «Мир искусства» вполне разделяли такой взгляд на народное творчество (Рерих был сотрудником журнала этой группы, а в 1910-м г. возглавил её).

Север изменил миропонимание Рериха. В отличие от импрессионистов, для которых природа — красочное зрелище, и не более того, этот художник видел её полной чудес и знаков. Критик-современник так описывает свои впечатления от полотен Рериха той поры: „Природа точно сама глядит на нас, прислушивается к нашим мыслям и нашёптывает сновидения ‹...› неодушевлённое начинает жить”15

В живописи Рериха главенствующее значение приобретают камни. В 1907–10 гг. он пишет пейзажи практически без растительности, но с нагромождением замшелых валунов. Перед нами подлинные виды Финляндии, Карелии и Балтийского побережья, но эта явь глубоко символична: “царство камня” свидетельствует о древнем мире и его людях, которые, по мнению Рериха, жили в полной гармонии с окружающей средой.16

Камни в ту пору вообще были популярны, и не только в качестве маркера “северного” мифа: речь шла о вечности и постоянстве, о красоте серости и грубости. Тело севера, камень булыжника (Хлебников) противопоставляли многоцветной пестроте декаданса и туманной многозначительности символизма с их поисками “высшей” реальности. Для Елены Гуро камни были одушевлёнными, её восхищало многообразие их форм и оттенков.17 В «Дикой порфире» Михаила Зенкевича (1913) немало стихов о разного рода минералах; Василий Каменский в стихотворении «Камень» попытался обнажить звуковую структуру этого слова.18

В «Дикой порфире» Михаила Зенкевича (1913) немало стихов о разного рода минералах; Василий Каменский в стихотворении «Камень» попытался обнажить звуковую структуру этого слова.18 У Хлебникова находим и каменную бабу, она же суровый известняк, и оленя с его испугом, цветущим широким камнем. Апогея этот мотив достигает в книге О. Мандельштама «Камень». Горные кряжи, скалы и утёсы уже не символ прочности, простоты и грубости, а банальный материал для строительства. Понятийное низведение, переходя в плоскость эстетики, оборачивается фокусировкой внимания на “человеческом факторе”: красоту возводимых из камня зданий создаёт пропорциональность, то есть правильный выбор отношения части к целому. В архитектуре, как и в поэзии, есть „тайный план”, и „простой столяр” с его „хищным глазомером” из „тяжести недоброй” создает прекрасное.19

У Хлебникова находим и каменную бабу, она же суровый известняк, и оленя с его испугом, цветущим широким камнем. Апогея этот мотив достигает в книге О. Мандельштама «Камень». Горные кряжи, скалы и утёсы уже не символ прочности, простоты и грубости, а банальный материал для строительства. Понятийное низведение, переходя в плоскость эстетики, оборачивается фокусировкой внимания на “человеческом факторе”: красоту возводимых из камня зданий создаёт пропорциональность, то есть правильный выбор отношения части к целому. В архитектуре, как и в поэзии, есть „тайный план”, и „простой столяр” с его „хищным глазомером” из „тяжести недоброй” создает прекрасное.19

Вернёмся от каменного и глыбистого Рериха к изысканному Баксту. Следует заметить, что архаизм применительно к его творчеству далеко не всегда связан с руинами древних цивилизаций. Ещё в 1896 г., живя в Париже, он совершил трёхдневную поездку в Мадрид, чтобы увидеть подлинники Веласкеса в музее Прадо. Это дало ему, как он писал в одном из писем, больше, чем год работы в мировой столице живописи. Веласкес „убил” его: никто не может писать лучше.20

В 1909 г. Бакст опубликовал во втором и третьем выпусках «Аполлона» раскидистый очерк «Пути классицизма в искусстве», написанный, очевидно, по горячим следам дискуссии “модернистов” и “неоклассиков” во Франции: один из ведущих теоретиков группы Les Nabis («Пророки») Морис Дени в эссе «Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique» ввёл в оборот понятие neo-modernisme, и журнал «Золотое руно» тотчас перепечатал этот манифест неоклассиков.21

Редакция «Аполлона» решила поддержать линию Бакста статьёй Ж.-Л. Шарпантье «Парижский диалог о возврате к классицизму», где одна из спорящих сторон утверждает, что и в литературе, и в изобразительном искусстве потребность в таком возврате очевидна:

За исключением мелких рабов предания, посредственных подражателей, никто из вновь приходящих к нам — заметьте это — не хочет подчиниться какой бы то ни было дисциплине, не хочет приводить в порядок того, что он пишет, установить соразмерность... Никто больше не верит в план. Наиболее одарённые полагаются на средства своего темперамента, отдаются без сопротивления всем его излишествам и совершают чудовищные преступления против хорошего вкуса... ‹...›

Опрос, проведённый Journal de Paris, показывает, что символизм в изящной словесности пользуется столь же малым почётом, как импрессионизм в живописи...

22

Чем же классицизм (в России чаще называемый академизмом) назидателен для современного художника? Достойным подражания Бакст полагает профессиональное мастерство представителей этого направления, ибо

последняя четверть века обошлась без унаследования хотя бы каких-нибудь преемственных умений, и торжество школы индивидуалистов завершилось таким падением знания и даже чутья формы, до которого не доходила за всё существование живописи ни одна школа!

Первое требование неоклассиков было, таким образом, очень простое: Поворот к форме!23

Такой поворот отнюдь не означает копирования манеры старых мастеров. В 1904 г. Волошин, посетив небольшую выставку Мориса Дени, благовествует подписчикам журнала «Весы»: уже

расцветает новый род исторической живописи, совершенно не похожий на старую ‹...›, которая всецело полагалась на натурщиков, одетых в старинные костюмы, и бутафорские аксессуары исторических музеев ‹...›.

Новая историческая живопись старается проникнуть в душу прошлой эпохи сквозь глаза видевших её. Эти глаза-двери — картины старых мастеров, и, чтобы всколыхнуть родовую память, ощутить себя моложе века на четыре, кое-кто из европейцев распахивает их настежь.

‹...› Академисты доискивались у старинной живописи канонов для изображения современности, молодые обращаются к ней за реалиями былого. Прошлое никогда не остается неизменным. Оно меняется вместе с нами и всегда идёт рядом, нога в ногу. ‹...›

Морис Дени не стремится реставрировать прошлое. Он предпочитает смотреть на окружающее глазами Беато Анджелико. У него нет скучной сериозности, он любит играть своим искусством, что есть признак большого художника. ‹...›

В лицах современных женщин он ищет облики многовековой давности, даёт портретам фон и тона примитивов. Но тона эти растворяет в дымке своего собственного колорита, как поэт, переводя с другого языка, одевает чужую мысль в звоны собственного ритма.

24

Сравним с этим высказыванием оценку того же консервативного модерниста Бакстом спустя пять лет:

Он ищет — в умении неиспорченных художников архаических периодов, в quattrocento, в «Одиссее», в мифах — культурную свежесть вдохновения, свежесть цвета, безыскусственность композиции, движения.

25

Любопытную параллель находим в истории русского авангардизма. Когда в декабре 1911 г. в селе Чернянка (Нижне-Днепровский уезд Таврической губернии) братья Бурлюки и Бенедикт Лившиц задумали организационно обозначить направление, ныне известное как русский кубофутуризм, Владимир Бурлюк предложил назвать создаваемую группу Чукурюк. Именно такой жест всеотрицания в виде заведомой бессмыслицы подобал, по его мнению, подлинным новаторам.

Лившиц, по достоинству оценив точный и красноречивый перевод на язык эмоций комплекса творческих возможностей своих товарищей, поддержал врага греко-латинской тарабарщины, но из гимназических воспоминаний Николая Бурлюка выплыл топоним Гилея (Hylaea) — древнее поименование области, где располагалась Чернянка. И ошершавленную где-то в недрах бурлюковского подсознания рифму забраковали.26

Волошину и Баксту геродотова Гилея наверняка показалась бы удачным выбором, ибо символизировала греческое и скифское наследие Причерноморья одновременно. Другое дело, собирались ли новоявленные гилейцы это наследие воскрешать по прописям неоклассиков.

Елена Гуро, как сообщает Владимир Марков,27 была не слишком довольна названием группы, подозревая в нём намёк на привнесение русской культуры с юга. Рерих с его лозунгом будущее — в прошлом, подразумевающим прерогативы Севера,28

была не слишком довольна названием группы, подозревая в нём намёк на привнесение русской культуры с юга. Рерих с его лозунгом будущее — в прошлом, подразумевающим прерогативы Севера,28 казался её более точным. Заметка Давида Бурлюка в мюнхенском альманахе «Der Blaue Reiter» («Синий всадник», 1912) разрешает это и подобные недоумения: Гилея, как и всё возникшее в России направление, параллельное новой французской живописи —

казался её более точным. Заметка Давида Бурлюка в мюнхенском альманахе «Der Blaue Reiter» («Синий всадник», 1912) разрешает это и подобные недоумения: Гилея, как и всё возникшее в России направление, параллельное новой французской живописи —

всего лишь традиция, уходящая своими корнями в произведения “варварского” искусства:

египтян, ассирийцев, скифов. Вновь открытая традиция — меч, разрубивший цепи конвенционального академизма и выведший искусство из тьмы рабства в вопросах цвета и рисунка на путь весны и свободы.

29

В своём очерке Бакст использует определения, которые особенно значимы для избранной нами темы, а именно: неиспорченный | свежий | безыскусственный. Слово простота было тогда на устах едва ли не всей творческой молодёжи, и не только русской. Отрицая затхлый официоз, многие новаторы возлагали все свои надежды на незамутнённую чистоту архаики. В дневнике в 1902 г. Пауль Клее размышляет о нулевой степени (Degré zéro):

Очень трудная, но необходимая задача — начать с наименьшего. Уподобиться новорожденному, не знать ровным счётом ничего о Европе, ‹...› стать почти дикарём.

30

Имена прилагательные Бакста соотносятся не только с архаикой, но и с миром детства:

Что привлекает, что восхищает и, скажу даже, умиляет нас в детском рисунке?

Мы можем определить три качества, присущие рисунку почти каждого, не совсем уже бездарного, ребёнка: искренность, движение и яркий, чистый цвет, окраска.

Эти качества — именно те, которые современная живопись сумела постепенно растерять ‹...›

Искренность, движение и яркий чистый цвет, пленительные в детском рисунке, свойственны и всем архаическим периодам больших школ. Отсюда и параллельность увлечений как детскими рисунками, так и архаическим искусством.

31

Не приходится удивляться, что эталоном искренности, движения и красочности Бакст считает Матисса, который умеет смотреть на мир глазами ребёнка, и в высшей степени одобряет его доведённые не только до идеальной несложности, но и с привкусом дурашливо-детского “синтезирования”, остолбенело-простые сюжеты вроде: пришёл парикмахер | тётю причесывают | мама — голая | сестрица смотрит картинки | турчанка с усами | обед накрыт и так далее.

В заключение критик манифестирует:

Пусть художник будет дерзок, несложен, груб, примитивен.

Будущая живопись зовет к лапидарному стилю, потому что новое искусство не выносит утончённого — оно пресытилось им.

И строкой ниже ужасается сказанному:

Будущая живопись сползёт в низины грубости ‹...›, в мало исследованные области лапидарного стиля ‹...›, чтобы вырастить из себя другое поколение художников, в любви к открывшемуся новому пути, который нам полузнаком, страшен и органически враждебен.

32

Подобную взвешенность суждений русские называют начать за здравие, кончить за упокой. Призыв Бакста опроститься полностью соответствует духу и букве «Пощёчины общественному вкусу» гилейцев, переназвавшихся будетлянами; признание неуютности такого опрощения „элегантным, многоликим и столь переимчивым” (см. оценку Бакста Волошиным) художником предвосхищает стенания и перуны его коллеги по «Аполлону» С. Маковского четырьмя годами позже.33

Возмужание и зрелость русского авангарда — далеко выходящая за рамки нашей темы область изысканий. Полагаю достаточными аргументы в пользу того, что партизан обновления русской литературы и живописи — зачаточный, дородовой авангард — в начале 1910-х гг. объединял именно архаизм. Символично, что термин этот ввёл в оборот человек, в котором художник равноправно дополнял поэта, между тем как чисто литературная дискуссия увязла в определениях первобытный | первозданный | грубый | дикий | примитивный | шаманный (о «Яри» С. Городецкого).

Архаизм не существовал как школа и не имел определённой программы. Это был модный ярлычок, маркирующий различные идеи и тенденции, характерные для предавангардья. Задача была простой и понятной: противостоять застывшему академизму, бесформенному импрессионизму и обветшавшему символизму.

У каждого архаиста была излюбленная сфера деятельности: языческий Север (Рерих, Городецкий), русская икона и лубок (Гончарова, Ларионов), детские игры (Ремизов), заговоры и заклинания (Блок, Хлебников), мифопоэтическое творчество (Вяч. Иванов), неоклассицизм (Бакст), Кузмин избрал девизом „прекрасную ясность”, Мандельштам провозгласил классическую поэзию поэзией революции и так далее. Образчики симбиоза русского кубофутуризма и широкого фронта новаторских движений того времени приведены в одной из предыдущих наших работ.34

Отличительной чертой русского архаизма начала ХХ в. был его национализм, в корне отличный от официальной триады „православие, самодержавие, народность”. Национализм архаистов подпитывался снизу (примером бережного отношения северян к своим традициям, в частности). Нельзя не видеть в нём и бунта против господствующего космополитизма. Низкопоклонству перед Западом противопоставляли расширение границ национального духа за счёт родственных или смежных, связанных с русской историей, ареалов культуры. В понятие Север Рерих, например, включал не только северную Россию, но и Финляндию, Швецию и Норвегию. Пытались освоить греческое, византийское и даже азиатское (скифское) наследие. Для Мандельштама одними из важнейших были средиземноморское и еврейское начала. Хлебников укорял русскую словесность в избирательном подходе и составил обширный перечень пробелов. Приводим самые очевидные:

Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землёй, Индия для неё какая-то заповедная роща.

В промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном

Грозным и Петром Великим русский народ для неё как бы не существовал ‹...›

В пределах России она забыла про государство на Волге — старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, сношения с арабами, Биармское царство. Удельный строй, кроме Новгорода, Псков и казацкие государства остались в стороне от её русла. Она не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли, напоминающей японских самураев. Из отдельных мест ею воспет Кавказ, но не Урал и Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями о прошлом людей (орочоны). Великий рубеж 14 и 15 века, где собрались вместе Куликовская, Косовская и Грюнвальдская битвы, совсем не известен ей и ждёт своего Пржевальского.

Плохо известно ей и существование евреев.35

В 1910 г. Яков Тугендхольд назвал архаизм новым русским стилем. И это действительно так: у всех поэтов и художников, которые ориентировались на архаичное | первобытное, доминируют поиски новых форм как выражение русской самобытности.

————————

Примечания 1

1 Аполлон, 1910, №9. Хроника. С. 25–28.

2

2 Аполлон, 1910, №10. С. 5.

3

3 Там же.

4 F.W.J. Hemmings

4 F.W.J. Hemmings. The Russian Novel in France.

Oxford. 1950. Р. 78 f.

5

5 Аполлон, 1910, №10. С. 23.

6

6 Там же. С. 21.

7

7 См.:

N.А. Nilsson. Sergej Gorodeckij and his «Jar». // Mythos in der slavischen Moderne.

Wien. 1987. Р. 107 f.

8 Вяч. Иванов

8 Вяч. Иванов. По звездам.

СПб.: 1909. С. 285.

9

9 Аполлон, 1909, №1. С. 43.

10 Н.К. Рерих

10 Н.К. Рерих. Жизнь и творчество. Сборник статей.

М.: 1918. С. 7.

11 Л. Бакст

11 Л. Бакст. Серов и я в Греции. Дорожные записи.

Берлин. 1923. С. 41.

12

12 Аполлон, 1909, №1. С. 44–46.

13 Н.К. Рерих

13 Н.К. Рерих. Ук. соч. С. 47.

14

14 Там же.

15 С. Маковский

15 С. Маковский. Страницы художественной критики. T. 1.

СПб.: 1909. С. 45. См. также:

Г.Д. Мухина. Русско-скандинавские художественные связи XIX – начала XX вв.

М.: 1984. С. 89. Подобные мысли были вообще популярны у мирискусников, ср. часто цитируемые слова Дягилева: „Чтобы передать сущность эпохи, надо трактовать её так, как это сделали бы её современники. Только таким образом можно передать тонкий аромат и трудно выразимый характер времени”. — Мухина. Ук. соч. С. 45.

16 Н.К. Рерих

16 Н.К. Рерих. Ук. соч. С. 70.

17 Elena Guro

17 Elena Guro. Selected Prose and Poetry. Eds: Anna Ljunggren, Nils Åke Nilsson.

Stockholm. 1988. Р. 52, 56, 86.

18 В. Каменский

18 В. Каменский. Звучаль веснянки.

М.: 1918. С. 9. Репринтное воспроизведение.

М.: 1990.

19

19 Шведский художник Карл Нордстрём в то время тоже писал северные,

архаические пейзажи. Его картины демонстрировались на выставке скандинавского искусства в Петербурге в 1897 г.

Царство камня Нордстрёма сравнивали с полотнами Рериха. См.: Мухина. Ук. соч. С. 88 и далее.

20 Leon Bakst

20 Leon Bakst. Set and Costume Designs.

Leningrad. 1986. Р. 219.

21 W. Richardson

21 W. Richardson. Zolotoe Runo and Russian Modernism.

Ann Arbor. 1986. Р. 189.

22

22 Аполлон, 1910, №9. Хроника. С. 23–24.

23

23 Аполлон, 1909, №2. С. 78.

24 М. Волошин

24 М. Волошин. Лики творчества.

Л.: 1988. С. 51.

25

25 Аполлон, 1909, №3. С. 57.

26 Б. Лившиц

26 Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец.

Л.: 1955. С. 63.

электронная версия указанного фрагмента на www.ka2.ru

27 V. Markov

27 V. Markov. Russian Futurism.

Berkeley – Los Angeles. 1968. Р. 50.

28 Н. Рерих

28 Н. Рерих. Собрание сочинений. T. 1.

СПб.: 1912. С. 177.

29

29 The Blaue Reiter Almanac.

London. 1974. Р. 35.

30

30 Цит. по:

B. Myers. Expressionism. А Generation in Revolt.

London. 1963.

31

31 Аполлон, 1909, №3. С. 54–56.

32

32 Там же. С. 61.

33

33 „Да, да! Всё идёт к поруганию старого мира с его нежными и религиозными ощущениями красоты. Всем завладела наука, точное знание, механика, физика, химия, х-лучи, изобретения... Искусство оставалось до сих пор единственным оазисом, не завоёванным этой многоголовой гидрой; футуристическое “четвёртое измерение” — первая решительная битва. ‹...› Уничтожена гибкая, неожиданная, всегда не повторяющаяся, одухотворённая

линия, — живой, трепетный, столь индивидуальный контур в рисунке. Машинная схематизация сводит всё к прямой или кривой. То же и с формой: на холстах -истов мы видим словно разобранные части машин, обломки труб, рычагов, пропеллеров... А в красках — это удивительно характерно! — царит резкий чёрный тон обводки, чёрные тени, цвет копоти, фабричной сажи. Чёрная краска, изгнанная импрессионистами как не существующая в природе, опять восстановлена в правах, да ещё как демонстративно!..” (Цит. по Аполлон, 1913, №7. С. 59).

34 Нильс Оке Нильссон

34 Нильс Оке Нильссон. Футуризм и архаизм. // Umjetnost Riječi (Časopis za znanost o književnosti). God. XXV. 1981. S. 77–88.

электронная версия указанной статьи на www.ka2.ru

35 Велимир Хлебников

35 Велимир Хлебников. Неизданные произведения. Под ред. Н. Харджиева и Т. Грица.

М.: Художественная литература. 1940. C. 341–342.

Воспроизведено с незначительной стилистической правкой по:

Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н.И. Харджиева.

Под ред. М.Б. Мейлаха и Д.В. Сарабьянова.

М.: Языки русской культуры. 2000. С. 75–82.

Благодарим некоммерческую электронную библиотеку «ImWerden»

за возможность ознакомиться с факсимиле издания.

Звенящими от гордости голосами сообщалось, что отношение французов к русскому искусству — да и к русской культуре вообще — за последние годы в корне изменилось. Художественная выставка, организованная в Париже Сергеем Дягилевым в 1906 г., „разрушила, — писал Яков Тугендхольд в «Аполлоне», — последнюю заставу между Россией и европейской культурой, разорвала туманную завесу, скрывавшую дотоле от Запада зеленеющую долину русского искусства. ‹...› До сих пор французы смотрели на русских художников как на своих учеников”.2

Звенящими от гордости голосами сообщалось, что отношение французов к русскому искусству — да и к русской культуре вообще — за последние годы в корне изменилось. Художественная выставка, организованная в Париже Сергеем Дягилевым в 1906 г., „разрушила, — писал Яков Тугендхольд в «Аполлоне», — последнюю заставу между Россией и европейской культурой, разорвала туманную завесу, скрывавшую дотоле от Запада зеленеющую долину русского искусства. ‹...› До сих пор французы смотрели на русских художников как на своих учеников”.2![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ).

).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()