отя его будетлянство значительно шире русского футуризма, Велимир (Виктор) Хлебников (1885–1922) — бесспорный зачинатель этого движения и крупнейший новатор в области футуристской поэтики. Этот самобытнейший поэт ХХ века был принят с восторгом и даже обожанием большинством современных ему поэтов и знатоков поэзии (Вячеслав Иванов, Давид Бурлюк, Кузмин, Асеев, Мандельштам, Маяковский, Шкловский, Тынянов и др.). Мнение Маяковского о том, что Хлебников был „Колумбом новых поэтических материков, ныне заселённых и возделываемых нами” открыто разделялось многими даже в годы, когда такого рода оценки были наказуемы; высоко ценилась и проза Хлебникова, которую Олеша в 1930 году неожиданно для всех счёл „академией для прозаиков” и призвал “пролетарских” писателей учиться у Хлебникова, а не у классиков.

отя его будетлянство значительно шире русского футуризма, Велимир (Виктор) Хлебников (1885–1922) — бесспорный зачинатель этого движения и крупнейший новатор в области футуристской поэтики. Этот самобытнейший поэт ХХ века был принят с восторгом и даже обожанием большинством современных ему поэтов и знатоков поэзии (Вячеслав Иванов, Давид Бурлюк, Кузмин, Асеев, Мандельштам, Маяковский, Шкловский, Тынянов и др.). Мнение Маяковского о том, что Хлебников был „Колумбом новых поэтических материков, ныне заселённых и возделываемых нами” открыто разделялось многими даже в годы, когда такого рода оценки были наказуемы; высоко ценилась и проза Хлебникова, которую Олеша в 1930 году неожиданно для всех счёл „академией для прозаиков” и призвал “пролетарских” писателей учиться у Хлебникова, а не у классиков.

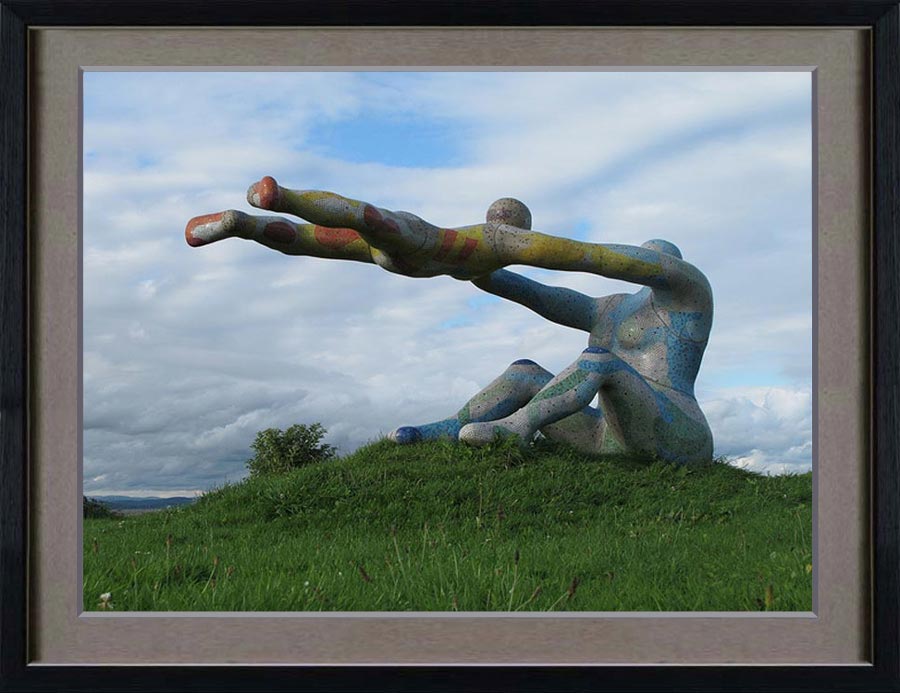

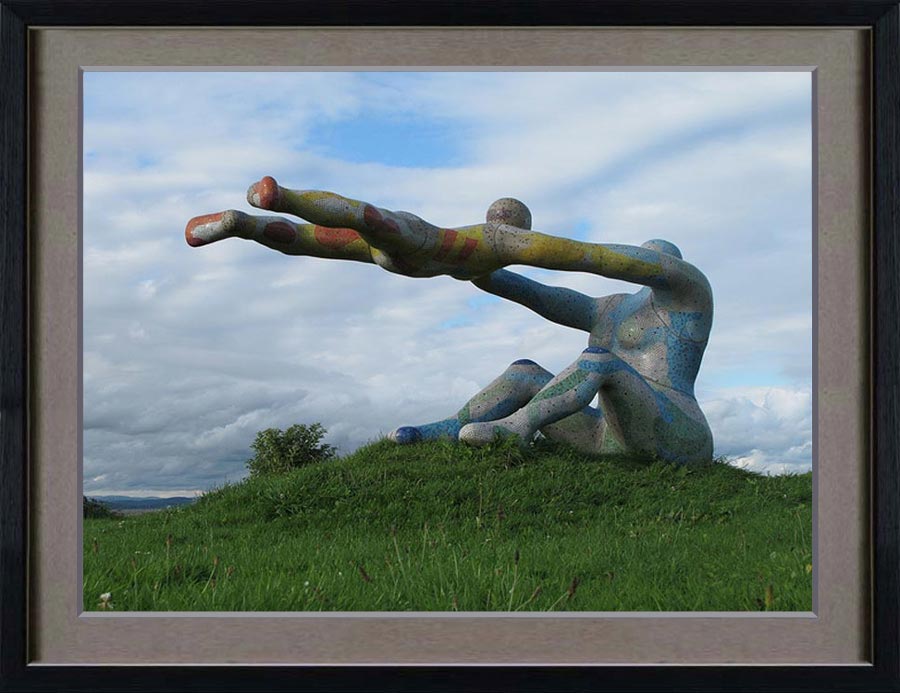

Посмертно собранные воедино («Стихотворения» — 1923; «Собрание произведений» — I–V, 1928–1933; «Неизданный Хлебников» — I–XXX, 1928–1933; «Избранные стихотворения» — 1936; «Неизданные произведения» — 1940), поэтические работы Хлебникова после 1917 года отмечены возросшим пристрастием к социальной тематике с уклоном в эпос, чему свидетельством антивоенная поэма «Война в мышеловке» (завершена в 1919) и особенно показательное стихотворение «Свобода приходит нагая» (1917–1922). К этому кругу примыкают эпические поэмы «Ночь в окопе» (1918 или 1919), «Каменная баба» (1919), «Разин» (1920), «Ночь перед Советами», «Настоящее», «Ночной обыск». «Переворот во Владивостоке», «Шествие осеней Пятигорска», «Прачка», «Берег невольников» (1921), «Уструг Разина» и «Синие оковы» (1922), а также ряд стихотворений типа «Воля всем!», в которых революция понимается как освобождение угнетённых и праведное возмездие угнетателям. Её “скифская” наукротимость сопровождается захватом представителями народа подмостков истории (кухарка в «Ночи перед Советами», прачка «Прачке») и провозглашением легендарных вождей русской бедноты Разина и Пугачёва не только историко-этическими образцами, близкими взлядам Волошина, но и наглядным примером взаимопроникновения времен (особенно в «Ладомире», с его “двоевластием” кума бедноты Разина и математика-новатора Лобачевского); с другой стороны, революция, таинственным образом избавившая поэта от пораженческих настроений мировой бойни, обрастает образами не только славянской и русской мифологии, но и азиатского фольклора (рабыня | повитуха — мятежей старуха). В послеоктябрьской поэзии Хлебникова определились три новые тематические направления: поддержка стремления народов Азии к свободе (поэма «Труба Гуль-муллы» — 1921), деятельное сочувствие нуждающимся (стихотворения «Трубите, кричите, несите!» и «Волга! Волга!»1![]()

Хлебников воспринял революцию в полном соответствии с футуристской утопией свободного человека будущего, дополненной самостоятельными воззрениями: законами времени и творянами (учредителями новых норм общежития). В поэтико-утопических изысканиях, начиная с 1914 года, Хлебников рассматривал время как меру мира и предсказывал неизбежную победу числа над словом, ссылаясь на своих единомышленников, от Пифагора до Новалиса. Поначалу он верил в особое значение чисел 317 и 365 для исторических событий и полагал число 28 судьбоносным для отдельной личности («Битвы 1915–1917 гг.: Новое учение о войне» — 1914), позднее то же самое приписывал степеням чисел 2 и 3 («Уравнение жизни Гоголя», отрывки из «Досок судьбы», глава третья «Наших основ» и др.). Кроме того, в 1914 году Хлебников пришёл к мысли о Председателях земного шара, которые правили бы от имени времени, противопоставляя себя власти пространства (разделение на изобретателей и приобретателей в «Трубе марсиан» — 1916). Эта идея, несомненно, определила утопические образы ряда пьес Маяковского («Мистерия-буфф», «Клоп»2![]()

Неотъемлемой частью утопии Хлебникова была лингвистическая теория, изложенная в ряде работ 1915–1916 годов и обобщённая в эссе «Художники мира!» (1919) и «Наша основа» (1920). По Хлебникову, звучание слов напрямую связано с их смыслом, причём первый согласный корня является носителем “идеи” такового; в древности знак точно соответствовал звуку, но со временем эту особенность язык утратил. Свою задачу поэт видел в оберегании сокровищницы самовитого слова от бытовой затасканности. Опираясь на внутренний смысл и гибкость самовитой речи, надлежало создать звёздный, то есть единый для всего человечества, язык. Хлебников назвал (по некоторым сведениям, заимствовал у Кручёных) его заумным (трансментальным), полагая заумь преемницей “философского” языка Декарта и Лейбница. В качестве образчиков звёздного языка Хлебников создал несколько значительных произведений (стихотворения «Слово об Эль», «Б» и «Перун», поэмы «Царапина на небу» — 1921–1922 гг. и «Зангези» — 1922 г.), отрицающих нормативы синтаксиса и прописные истины стихосложения. Хотя и прикровенно, в этих произведениях доминирует идея поэта-мага (наиболее определённая в «Зангези», где могуществом главный герой подстать Заратустре); в конечном итоге она возобладала над упадническим настроением некоторых известных стихотворений Хлебникова («Иранской песни», например), навеянных обстоятельствами личной жизни поэта.

Хлебников обогатил русскую поэзию и оказал влияние на её развитие. Несомненное значение для истории жанров имеют возрождение им архаичной патетики поэзии XVIII века и обогащение некрасовского разговорного стиха революционно-уличной экспрессией. В области поэтического языка он совершил подлинную революцию: под заумный язык была подведена рациональная база (мелодизм при этом отвергался), на деле доказаны безграничные возможности словотворчества (с использованием лексики других славянских языков, включая сербскохорватский); поэт мастерски владел свободным стихом и экспериментировал в духе Маяковского с рифмой, звуковыми повторами и обогащением метафоры неожиданными смысловыми сопоставлениями. Следы влияния Хлебникова заметны у всех футуристов, а также в творчестве Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого, Введенского, Хармса, Сельвинского, Мартынова, Тарковского и ряда других поэтов следующих десятилетий, от Вознесенского и Сулейменова до Айги и Сосноры.

| Персональная страница Миливое Йовановича на ka2.ru | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||