В своём стихотворении Третий кузнечик (1967) Геннадий Айги проводит линию от Хлебникова через американского модерниста Каммингса к себе. Тех, кто знает историю русского новаторского стиха XX века вообще и творчество Айги в частности, перекличка с Хлебниковым не удивит. Наоборот, она всячески подразумевается; при этом хрестоматийное стихотворение Хлебникова Кузнечик (1908–1909) знают все, кто хотя бы мельком знаком с поэзией Серебряного века. Произведение исследовано специалистами из России и — особенно пристально — учёными Запада (см. Jakobson, Mickiewicz, Vroon). Мицкевич весьма развёрнуто показывает, что русского кузнечика породила цикада Анакреона — посредством Державина и переводчиков Анакреона ХIХ-го века, а потом он застрекотал у Вячеслава Иванова, Анненского и Мандельштама. В ряде произведений Хлебникова кузнечик встречается и как символ самого поэта (Mickiewicz, с. 458–459), есть также связанные с кузнечиком образы кузнеца-творца, провидца, ушкуйника, Стеньки Разина (Vroon). Именно у Хлебникова перенял Айги опыт многослойного кодирования, научился работать со всеми без исключения элементами слова — корнем, буквой, звуком — и заимствовал творческий подход к морфологии и синтаксису. Из Кузнечика в данном контексте он взял образ насекомого, которое своими прыжками преодолевает огромное поле = сводит воедино весьма отдалённые области знания.

В своём стихотворении Третий кузнечик (1967) Геннадий Айги проводит линию от Хлебникова через американского модерниста Каммингса к себе. Тех, кто знает историю русского новаторского стиха XX века вообще и творчество Айги в частности, перекличка с Хлебниковым не удивит. Наоборот, она всячески подразумевается; при этом хрестоматийное стихотворение Хлебникова Кузнечик (1908–1909) знают все, кто хотя бы мельком знаком с поэзией Серебряного века. Произведение исследовано специалистами из России и — особенно пристально — учёными Запада (см. Jakobson, Mickiewicz, Vroon). Мицкевич весьма развёрнуто показывает, что русского кузнечика породила цикада Анакреона — посредством Державина и переводчиков Анакреона ХIХ-го века, а потом он застрекотал у Вячеслава Иванова, Анненского и Мандельштама. В ряде произведений Хлебникова кузнечик встречается и как символ самого поэта (Mickiewicz, с. 458–459), есть также связанные с кузнечиком образы кузнеца-творца, провидца, ушкуйника, Стеньки Разина (Vroon). Именно у Хлебникова перенял Айги опыт многослойного кодирования, научился работать со всеми без исключения элементами слова — корнем, буквой, звуком — и заимствовал творческий подход к морфологии и синтаксису. Из Кузнечика в данном контексте он взял образ насекомого, которое своими прыжками преодолевает огромное поле = сводит воедино весьма отдалённые области знания. Место Каммингса в этой линии несколько удивляет. До сих пор в России мало знают его творчество, и никто, вероятно, даже не подозревает о влиянии на Айги. Официальный запрет на Каммингса был снят лишь в 1970-е годы, и то частично. Шагом вперёд явилась публикация А. Зверева в журнале Иностранная литература (1978). В отличие от других американских модернистов, Каммингс оценивается положительно (например: „способность Каммингса переживать мир по-детски простодушно и остро — не условна. Она подтверждена лучшими его вещами”, с. 208), но визуальные и словесные эксперименты поэта объявлены заблуждением и не приводятся ни в цитатах, ни в подборке добротных переводов Вл. Британишского, сопровождающих статью (12 стихотворений в 282 строках). (Британишский дал эти переводы и в антологии американской поэзии 1975, 1982 и 1983 гг., однако его перевод Кузнечика опубликован только в 1992-м.) В завершение своей статьи А. Зверев весьма развёрнуто сравнивает Каммингса с Хлебниковым, делая вывод, что „сходство между ним и Каммингсом порою поразительно” (с. 208), с чём нельзя не согласиться. Влияние Каммингса на Айги восходит, по словам самого Айги, к 1950–1960-м годам:

Место Каммингса в этой линии несколько удивляет. До сих пор в России мало знают его творчество, и никто, вероятно, даже не подозревает о влиянии на Айги. Официальный запрет на Каммингса был снят лишь в 1970-е годы, и то частично. Шагом вперёд явилась публикация А. Зверева в журнале Иностранная литература (1978). В отличие от других американских модернистов, Каммингс оценивается положительно (например: „способность Каммингса переживать мир по-детски простодушно и остро — не условна. Она подтверждена лучшими его вещами”, с. 208), но визуальные и словесные эксперименты поэта объявлены заблуждением и не приводятся ни в цитатах, ни в подборке добротных переводов Вл. Британишского, сопровождающих статью (12 стихотворений в 282 строках). (Британишский дал эти переводы и в антологии американской поэзии 1975, 1982 и 1983 гг., однако его перевод Кузнечика опубликован только в 1992-м.) В завершение своей статьи А. Зверев весьма развёрнуто сравнивает Каммингса с Хлебниковым, делая вывод, что „сходство между ним и Каммингсом порою поразительно” (с. 208), с чём нельзя не согласиться. Влияние Каммингса на Айги восходит, по словам самого Айги, к 1950–1960-м годам:

Упомянутый перевод Кузнечика Каммингса с комментарием Ллойда Франкенберга из его книги о модернистской американской поэзии (1949, с. 178–79) и предисловием пожелавшего остаться неизвестным советского литератора появился в Литературной Газете 25.VI.64 (с. 4) под рубрикой «Убедитесь сами».1![]()

Как говорится, в добрый путь! Между тем, если публикатору и вправду хотелось дразнить гусей, у Каммингса нетрудно найти образчики гораздо “бестолковее” и заумнее, чем этот эффектный натуралистический стишок.

Статья о Каммингсе в журнале Америка на самом деле появилась чуть раньше — в апреле 1963-го года, — хотя Айги, разумеется, мог наткнуться на неё не сразу. Здесь цитат мало и есть всего лишь одна строка, где налицо каммингсовские визуальные приёмы:

Такой подход наверняка понравился Айги, как и замечание Шонберга, что Каммингс „в душе всегда был до известной степени язычником, глубоко враждебным всякой научности ‹...› Это языческое начало уходит корнями в религию, прославляющую любовь к жизни”. В этом Каммингс и Айги гораздо ближе к Пастернаку, чем к западными и русскими футуристами, за возможным исключением именно Хлебникова (см. Айги 1975, с. 199–200 и France, с. 219).

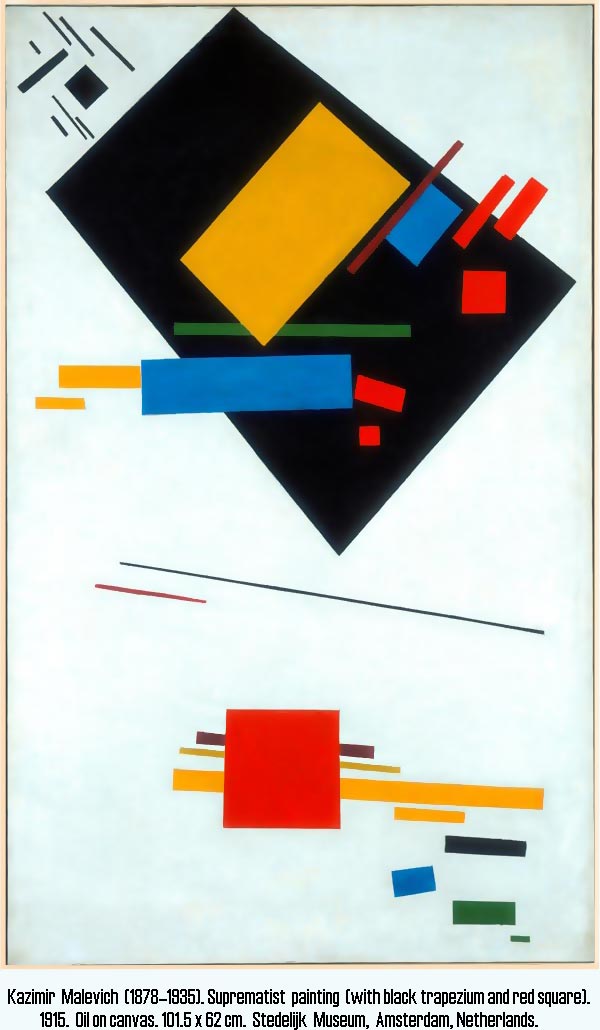

Так проклюнулся интерес Айги к графике американского новатора. Вскоре (1964–1965) заметно изменяется отношение поэта к знакам препинания и расположению слов на странице. Айги не копирует приёмы Каммингса, а берёт на вооружение его подход к работе с единицами печатного текста (буквами, пунктуацией, пробелами) на листе бумаги как на пространственно-временнóй платформе. Таким образом, страница превращается в огромное белое поле (см. Малевич), на котором расставлены слова и знаки пунктуации. При чтении расстояние между словами и знаками передаёт ощущение пространства и времени. У Каммингса это возведено в принцип: подобно метроному для отсчёта времени, пишущая машинка есть устройство для отсчёта пространства — каждый удар пальца запечатлевает единицу пространства-времени. Для Айги такой подход не догма, хотя ненормативную графику текста он стал применять исключительно под влиянием Каммингса.

Так проклюнулся интерес Айги к графике американского новатора. Вскоре (1964–1965) заметно изменяется отношение поэта к знакам препинания и расположению слов на странице. Айги не копирует приёмы Каммингса, а берёт на вооружение его подход к работе с единицами печатного текста (буквами, пунктуацией, пробелами) на листе бумаги как на пространственно-временнóй платформе. Таким образом, страница превращается в огромное белое поле (см. Малевич), на котором расставлены слова и знаки пунктуации. При чтении расстояние между словами и знаками передаёт ощущение пространства и времени. У Каммингса это возведено в принцип: подобно метроному для отсчёта времени, пишущая машинка есть устройство для отсчёта пространства — каждый удар пальца запечатлевает единицу пространства-времени. Для Айги такой подход не догма, хотя ненормативную графику текста он стал применять исключительно под влиянием Каммингса.

Рассмотрим Кузнечиков подробнее. Поскольку стихотворение Хлебникова всем известно, сосредоточимся на Каммингсе и Айги.

Уже в первой своей книге (Tulips & Chimneys, 1923), Каммингс зачастую пропускает знаки препинания и прописные буквы не только в начале строк, но и в начале предложений. Даже местоимение “я” пишется маленьким i, что для англоязычного глаза весьма экстравагантно. Обнаруживаем и другие новации: знаки препинания без пробела после них, сплавленные слова, раздробление частей слов по строкам, знаки препинания внутри слова, заумый синктаксис. В следующих книгах появляются прописные буквы внутри слова, необычное употребление круглых скобок и разброс слов по странице. Иногда результат выглядит весьма радикальным и загадочным, но всё перечисленное остаётся в рамках того, что технически (и легко) осуществимо на пишущей машинке.

Уже в первой своей книге (Tulips & Chimneys, 1923), Каммингс зачастую пропускает знаки препинания и прописные буквы не только в начале строк, но и в начале предложений. Даже местоимение “я” пишется маленьким i, что для англоязычного глаза весьма экстравагантно. Обнаруживаем и другие новации: знаки препинания без пробела после них, сплавленные слова, раздробление частей слов по строкам, знаки препинания внутри слова, заумый синктаксис. В следующих книгах появляются прописные буквы внутри слова, необычное употребление круглых скобок и разброс слов по странице. Иногда результат выглядит весьма радикальным и загадочным, но всё перечисленное остаётся в рамках того, что технически (и легко) осуществимо на пишущей машинке.

Анализируемое стихотворение Каммингса r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r опубликовано в его типографически самом радикальном сборнике No Thanks (1935) и является одним из наиболее сложных для восприятия произведений поэта. Оно сразу ставит в тупик и кажется напрочь заумным и нечитабельным.3![]()

Ллойд Франкенберг в своей книге представляет это стихотворение Каммингса наглядным примером того, как „действие объекта красиво передаётся самой структурой стихотворения”. В комментарии, который прилагался и к русскому переводу в Литературной Газете 1964 года (это наверняка помогло Айги вникнуть в стихотворение), он поясняет:

Иными словами, Каммингс воспроизводит вполне натуралистический эффект с известной долей остранения и замедления восприятия: на природе кузнечик привлекает наше внимание, когда он стрекочет или прыгает; не всякий горожанин разберёт, что это за попрыгунчик, который мгновенно исчезает в траве. Блохи тоже прыгают. После второго-третьего прыжка приходит понимание, что это именно кузнечик, особенно если глаз поймал его спокойно сидящим. Впрочем, английское название кузнечика ‘grasshopper’ и означает, что насекомое совершает прыжки, а не “куёт”, т.е. бьёт русским молотком о русскую наковальню. Таким образом, у англоговорящих здесь на первом плане видимое, а не акустика. При этом, как заметил Киддер, визуальные подробности для Каммингса важны ничуть не меньше сути дела. Например, букву s в слове ‘leaps’ он отделяет от первой буквы слова ‘arriving’ громадным промежутком, намекая на большую длину прыжка (Kidder, с. 109, см. и Wegner, с. 42).

Чтобы расшифровать остальные слова стихотворения, тоже придётся засучить рукава — и, сняв множество визуальных сдвигов, в конце концов получим следующее: who as we look up now gathering into a The leaps! arriving to become rearrangingly grasshopper. Кроме разнообразных визуальных сдвигов, есть ещё один изящный синтаксический сюрприз (7: aThe):l): ожидаем существительное (lеар = прыжок), а выскакивает глагол (leaps = прыгать). Создаётся впечатление, что по ходу нашей мысли кузнечик внезапно решил прыгнуть, не оставив нам времени закончить предложение как полагается. Между прочим, не сразу ясно, глагол ли это — из-за дробления слова и определения артиклей a/The (с третьей возможностью at/he4![]()

Киддер хорошо сказал:

Иными словами, тема стихотворения — акт восприятия, а не объект (Dembo, с. 181).

Русские переводы справляются со сложностями оригинала успешно, хотя и в разной степени. Следует согласиться с мнением Айги: анонимный перевод 1964-го года сделан превосходно. Он предельно точно передаёт и форму, и суть оригинала. Даже в середине стихотворения, где по известным причинам перевод артиклей невозможен, найден приемлемый выход из положения: местоимение “Он” (см. выше, третий вариант); а следом существительное ‘прыжок’, оставляя при этом лишний звук “З-з” висящим в воздухе.

Подход Британишского менее строг: он даже переменил (без особой нужды, по-моему) название насекомого на ‘сверчок’. Седьмая строка решена хорошо, но слишком однозначно, с пропуском синтаксического сдвига. Зато предпоследняя получилась точнее и интреснее, чем у безымянного переводчика.

Хотя у Айги подобного радикализма мы не найдём ни в этом, ни в других его стихотворениях, именно с 1964 года у него наблюдается уверенный рост нестандартного употребления знаков препинания и расстановки слов и строк на странице (см. Janecek, 1996). Ранее главным визуальным “новаторством” служило отсутствие прописных букв в начале строк и скупость на знаки препинания. Нельзя сказать, что только Каммингс оказал влияние на Айги в этой области, но ведь такого пристрастия к пунктуации нет ни у Хлебникова, ни у других футуристов. Футуристы относились к этой (и не только этой) области правописания скорее с пренебрежением, чем с умыслом; они употребляли (опускали) знаки препинания без предвзятой цели. Единственным предшественником я бы назвал символиста Андрея Белого, который разработал самобытную систему употребления знаков препинания в художественных целях. К сожалению, стихотворения о кузнечике Белый не написал; иначе оно наверняка появилось бы в списке Айги. Ибо творчество Айги — перекрёсток футуризма и символизма, визуального и музыкального, свободного отношения к слову и мистического восприятия мира.

Хотя у Айги подобного радикализма мы не найдём ни в этом, ни в других его стихотворениях, именно с 1964 года у него наблюдается уверенный рост нестандартного употребления знаков препинания и расстановки слов и строк на странице (см. Janecek, 1996). Ранее главным визуальным “новаторством” служило отсутствие прописных букв в начале строк и скупость на знаки препинания. Нельзя сказать, что только Каммингс оказал влияние на Айги в этой области, но ведь такого пристрастия к пунктуации нет ни у Хлебникова, ни у других футуристов. Футуристы относились к этой (и не только этой) области правописания скорее с пренебрежением, чем с умыслом; они употребляли (опускали) знаки препинания без предвзятой цели. Единственным предшественником я бы назвал символиста Андрея Белого, который разработал самобытную систему употребления знаков препинания в художественных целях. К сожалению, стихотворения о кузнечике Белый не написал; иначе оно наверняка появилось бы в списке Айги. Ибо творчество Айги — перекрёсток футуризма и символизма, визуального и музыкального, свободного отношения к слову и мистического восприятия мира.

Третий кузнечик сопоставим с предшественниками не на материальном, а скорее на философском, теоретическом уровне. Кузнечик как таковой, хотя он и присутствует, немедленно переносится на абстрактный уровень “кузнечика-знака”, снующего между небом и землёй, т.е. между духовным и телесным мирами. В третьей строфе даётся аналогичное, но более точное определение кузнечика, как знака препинания. Насекомое становится всё менее телесно-стабильным и всё более абстрактно-движимым, оно присутствует в мире скорее духовно, чем физически. Самое мудрёное место здесь — вторая строфа, вычурно выделенная: в скобках и между двумя тире. Синтаксис первой строки (знак — Разуму: быть стражем!) — эллиптический, немного неуклюжий и малопонятный. Смысл, видимо, таков: кузнечик поучает Разум, что надо быть настороже, дабы не утратить свою индивидуальность, свою суть. Обратим внимание: Разум печатается прописной буквой, как Поле и Бог в третьей строфе. У Айги (и у Каммингса, и часто у Хлебникова) прописные буквы употребляются не сами по себе, а с намёком. В противном случае они отсутствуют, хотя бы и в начале предложения (Каммингс даже свои инициалы и фамилию печатал без прописных букв). Поэтому здесь налицо три выделенных уровня: Поле (земля, физический мир), Разум (мышление, человеческий мир) и Бог (чисто духовная сфера). Кузнечик, как и Разум, пребывает между Полем и Богом, прыгая от физического мира к духовному. Стало быть, кузнечик — символ человека. Айги превратил белое поле страницы между строк и слов в мистическое место, где в определённом смысле можно общаться не только с природой, но и самим Богом. В примечании к своему первому сборнику стихов (München 1975) 1969–1970 гг., Айги сообщает:

Поэтому Поле (чрезвычайно богатая тема у Айги) уже связано с духовным миром, с Богом. И в этом контексте одна деталь синтаксиса5![]()

Но всё-таки главная головоломка этого стихотворения — образ кузнечика как знака препинания. Знаки препинания есть самые абстрактные элементы письма (они совершенно отсутствуют в устной речи), используют их как своеобразные дорожные знаки для указания синтаксической структуры и интонации предложения. Их суть — в логике членения языкового ряда. Поэтому, в соответствии с понятием знак — Разуму, они куют звенья мысли, которые связывают материальный и духовный миры.

Признаюсь, стихотворение Третий кузнечик, хотя оно в определённой степени программное, я не отношу к лучшим у Айги. Есть немало других, читаемых и обсуждаемых с гораздо бóльшим интересом. Например, стихотворения того же 1967 года и с тем же образом поля Сон: дорога в поле (Айги 1982, с. 139); Утешение: поле (Там же, с. 146); Поле за Ферапонтовом (Там же, с. 156). Возможно, поэтому сам Айги никогда не включал его в свои сборники. Тем не менее, Третий кузнечик является важным ключом к философии поэта и к её истокам, одним из которых, как показано выше, было творчество Каммингса.

Проведём сравнительный анализ трёх стихотворений — Хлебникова, Каммингса и Айги — на тему кузнечика, не забывая, разумеется, что это лишь частный случай их творчества.

Проведём сравнительный анализ трёх стихотворений — Хлебникова, Каммингса и Айги — на тему кузнечика, не забывая, разумеется, что это лишь частный случай их творчества.

У Хлебникова — установка главным образом на звук: ономатопоэтические моменты (крылышкуя | пинь | тарарахнул зинзивер, шипящие согласные), рифмы, повторы (Куз-куз-пуз-улож, и пр. — отчасти сублиминальные, см. Jakobson), восклицания. Русское насекомое, как уже сказано, куёт — т.е. стучит, работает, творит. Налицо ряд вполне понятных неологизмов (крылышкуя | золотописьмом | лебедиво). Ощутимого внимания к знакам препинания (хотя были, кажется, хлебниковские эксперименты и в этой области, см. Тименчик) или к расположению слов на странице здесь нет.

У Каммингса — установка на визуальное и на движение. Американское насекомое, повторяю, прыгает по траве (hops through grass). Расположение всех печатных элементов играет важнейшую роль. Суть стихотворения именно в них, в их радикальной перетасовке, в их конечной отгадке. Всё — от букв и знаков препинания до синтаксиса — здесь сдвинуто. Никаких неологизмов нет, как нет и малейшего внимания к звучанию. Более того, читать это стихотворение вслух практически невозможно. Так ведь и задача другая: наилучшим образом передать физический эффект — движение кузнечика.

У Айги — хотя элементы звуко-визуального налицо, установка главным образом на значение, на мысль, даже на философию.

У всех трёх поэтов отмечаем тонкое понимание природы. Если сравнивать их в этом плане, то Хлебников — главным образом лингвист-археолог, Каммингс — визуалист-материалист, Айги — символист-мистик. И Айги здесь наболее традиционен, что его, кажется, устраивает. В беседе с Сергеем Бирюковым в 1991 поэт сказал:

| Персональная страница Дж. Янечека | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||