артитура — форма записи нотного текста, с максимальной наглядностью фиксирующая единство вертикали и горизонтали музыкального звучания. Будучи одним из наиболее специфических атрибутов музыки, партитура в то же время допускает истолкования, уводящие за пределы музыки как таковой: в пространстве партитуры отражена трёхчленная вертикаль мирового пространства,1

артитура — форма записи нотного текста, с максимальной наглядностью фиксирующая единство вертикали и горизонтали музыкального звучания. Будучи одним из наиболее специфических атрибутов музыки, партитура в то же время допускает истолкования, уводящие за пределы музыки как таковой: в пространстве партитуры отражена трёхчленная вертикаль мирового пространства,1«Песнь Мирязя» можно понимать как своеобразный предвестник и аналог хлебниковских мировых страниц (род записей-картинок, в которых зафиксированы открытые поэтом законы времени). При всей их неповторимости, страницы встраиваются в бесконечный ряд текстов, призванных воссоздать картину мира, вместить “все” его элементы и указать на принцип их соотнесенности друг с другом. Черты древних изображений и описаний узнаются в хлебниковских мировых страницах: в симметричном расположении элементов по вертикали и горизонтали (у Хлебникова также по диагонали), в изображениях растений — животных (в том числе и змея в основании страницы) — людей; светил; строений; в оперировании числом-словом-изображением (см. вклейку в [2]). Структурирующую роль в древних картинах мира выполняли не только древо, лестница, вервь, но и музыкальное звучание (пение, игра на инструменте), охватывающее все мировые зоны и организующее их по вертикали. Так, на пение Кришны откликаются деревья (корни, ствол, крона которых соответствуют основным зонам), животные, люди (пастушки, начавшие безудержный танец); боги; луна и окружающие её созвездия [3, с. 8–9]. Изображения Кришны, играющего на флейте у мирового древа, подтверждают связь мифологем древа и музицирования.

Мотив музицирования как мироустройства — один из главных в «Песни Мирязя», музыкальной мировой странице хлебниковского творчества. В играющем на свирели юноше узнаются греческие лирники: Орфей, Амфион. Несомненно и сходство между поющим, играющим хлебниковским пастушонком, чья музыка воздействует на всё живое, вовлекает в пляску и веселье леших и водяных, достигает звёзд, — и Кришной-пастушком.

В мир «Песни» вводит бесконечный ряд перечислений — в этом смысле «Песнь» — наследница Пролога к «Руслану»: пушкинским „Там...” соответствуют Так... и И... . Перечисления образуют не только горизонтальный ряд (соответствующий порядку чтения), но и, что существеннее, очерчивают ярусы мирового пространства, в котором (снизу вверх) есть бездна, дно морское, озеро (поверхность воды), берега, чаша, небо; всё это охватывает вселенная. В перечислениях растений, животных, людей, божеств, звучаний, красок... ярусы сменяют друг друга, словно регистры, сопоставляемые в музыкальном произведении: Синатое небо. / Синючие воды. / О сами трепетным ухом к матери сырой земле! / ... / И сами выхчие звёзды согласны были. Иногда диапазон постепенно расширяется от среднего “регистра” вверх:

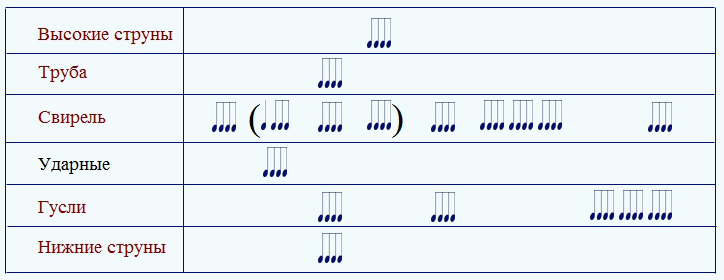

Всем природным зонам соответствуют звучания инструментов некоего мирового оркестра. Высокие струны от звёзд к камням и рощам вкупе с нижними струнами составляют, так сказать, струнную группу. Хлебниковские выражения напоминают, прежде всего, о высоких и низких по тесситуре инструментах. За отсылками к общепринятому словоупотреблению скрыта противоположность земной (и водной) и небесной ипостасей струнных инструментов. Высокие струны «Песни» — это струны законов времени, игра на которых может заменить вражду стран («Наша основа»), струны Ка, которые он прикрепил к бивню, поставленному в воздухе — винтиками для этих струн служат года. Нижние струны (прежде всего, это гусли, традиционная мифология которых связана с подводным миром) противоположны, но и подобны высоким, ведь звучание тех и других — рокот. Музыка струн охватывает всю вертикаль «Песни», однако в названиях подчёркнута симметрия верха и низа — синего неба и синих вод. (Семантика небесных и земных + подводных инструментов «Песни» восходит к противоположности Аполлонова и Дионисова начал — в интерпретации Вяч. Иванова, хотя понимание верхних и нижних инструментов как струнных и духовых, лиры Аполлона и флейты Диониса, оказавшее воздействие на хлебниковскую мифологию музыкальных инструментов, не свойственно «Песни Мирязя».)

В группе духовых инструментов — свирель–мирель–семитрость–засвирель — представители медных и деревянных духовых. Слово дуя — ветер (Воздушная дуя протянулась по травам), в окружении слов “дующего” (в семитрость), дудак и однокоренное дудочке начальных строк «Песни» — может пониматься как общее обозначение духовых инструментов.

Мирель из прибрежного грустняка, созданная в подражание пению миристелей (мотив Зигфрида?), звучит в среднем ярусе. Под пение-игру свирельщика постепенно становятся видимыми Белун–лесини–людиня с опрокинутыми в небо взорами (охват среднего регистра снизу вверх). Воркование голубей, падавших в высь, подобных миристелям (упав на ветку, начинали миристеть), а значит и свирели–мирели, — замыкает средний ярус звучащего пространства. Звук трубы пронизывает все ярусы: ‹...› и слетались мирязи звучать в трубу /... / мировые тела трубящих мирязей /... / медленно опускались на дно морское (Сочетание форм и ед. и мн. числа — отсылка к мотиву Нового Завета, просвечивающему сквозь языческую образность «Песни»: „И пошлёт ангелов Своих с трубою громкогласною” ( Мф24, 31).

Наконец, есть удары: топот, звуки ковки — метафоры ударных инструментов. В отличие от других звучаний, производимых инструментами, посредниками между природой и культурой, живым и мёртвым (ср. мотивы превращений в инструменты, изготовления их из останков животных, людей), звуки ударов еще нё “окультурены”, принадлежат живым существам.

Звуки-удары разносятся по земле, направлены вниз — недаром нужно приникнуть трепетным ухом к матери сырой земле, чтобы вникать в топот дальных коней.

Соответствия музыкальных инструментов ярусам организуемого музыкой (но и самозвучашего) мира и есть партитурное расположение инструментов:

| НЕБО | высокие струны, труба |

| ЗЕМЛЯ | дудочка–свирель–мирель–семитрость–засвирель, удары, топот |

| ВОДА | гусли, нижние струны |

В богатстве оркестрового звучания (И многозвугодье и инозвучобица звучобо особь) выделяются: солирующая свирель, струны — они то соперничают со свирелью (И в звучешнице верховенство взяли гусли), то сливаются с нею (Звонная песнь звонатой свирели ... лешие ... играют как на гуслях), труба, прорезывающая оркестровое тутти. Слышны сочетания свирели и ударных, трубы и струнных ... Последовательность сочетаний может быть зафиксирована в схематической партитуре (моменты отчётливого звучания инструментов обозначены условными ритмическими группами). Так выглядит начало «Песни»:

Музыкальная партитура оказывается и холстом соответствий. Антропоморфный пейзаж — портрет божества, сотворённый звуками свирели, подобен Лицу «Бобэоби», многоголосие которого образовано пятью “пениями”. В «Песни Мирязя» осуществилось намерение Хлебникова пользоваться вновь созданными словами, писать словами одного корня, эпитетами мировых явлений, живописать звуком (СП V: 291). Поэтому «Песнь», на палитру которой поэт бросил все свои краски и открытия (там же), может быть названа мировой страницей, письменами, на которых запечатлены подробности звучащего многокрасочного мира.

Драматическая поэма «Настоящее» разделена на главы, названия которых («Голоса», «Песни») подчёркивают многоголосный, хоровой характер вещи, названной в записях поэта оперой и литургией. Запись же — набросок к «Настоящему» (уже упоминавшийся на с. 1) — убеждает в сознательном конструировании поэм по принципу многохорной партитуры.

Два фрагмента, расположенные в центре листа, можно интерпретировать как своего рода партитурные записи. Одна из них включает «Хор богатых», «Хор бедных», «Хор пленных» — с пометкой: Вместе и соло (хоры звучат вместе и по одному). Линия слева, объединяющая строки, выполняет роль акколады, а заключающая эту запись пометка Литургия восстания, видимо, обозначает сумму всех хоровых звучаний, указывая на жанр произведения. Округлые линии другой записи подобны строчкам партитуры, они очерчивают границы между звуковыми пластами поэмы. Центральная строчка (помеченная цифрой 2) соответствует самостоятельной партитуре — записи, с которой мы начали. Здесь указано: народ, бед‹ные›, ‹богатые›. На нижней строчке (3) — Голос будущего. Этот голос как бы окружает основной пласт звучания, но и является его осью: в центре рисунка записано: Будущ‹...›. Там же помещен Голос Великого Князя, а на заднем плане, как бы в продолжение строчки 2, указано: Шум боя.

В поэме узнаются не все участники звукового действия, указанные в партитурах наброска. Реализовано главное: идея одновременных сочетаний. Вся поэма может быть истолкована как гигантская многоэтажная звуковая конструкция, почти каждый пласт которой, поначалу воспринимаемый как единое целое, обнаруживает собственную ярусную структуру. Такая иерархичность строения заложена в рисунках-партитурах наброска, одна из которых — трёххорная! — соответствует строчке другой, основной партитуры. Следуя хлебниковским рисункам, попытаемся составить представление о партитурном устройстве поэмы.

Соотношение голосов и песен, образующих партитуру «Настоящего», подобно пучку мифов, собранных Леви-Строссом в его аналитическую партитуру. И совпадения между голосами и песнями, свидетельства одновременности их звучания, того же рода, что и парадигмы — „гармоническая вертикаль” леви-строссовской партитуры.

Выделим вначале горизонтальные линии многоголосия поэмы. Каждый из голосов «Настоящего» звучит как бы непрерывно, к примеру, разрозненные реплики и монологи Великого Князя, в сущности, слитны и могли бы читаться подряд:

Так же непрерывно звучат голоса и песни, хотя они не всегда отчётливо слышны в перенасыщенном звуковом пространстве. Первая из песен — «На о», неоднократно возобновляемая в 1-й главе и отголоском доносящаяся в конце 8-й. Сходным образом частушка «Мы...» (гл. 2, 4, 8) многократно попадает в поле слышимости. Частушка подчинена песенному принципу сцепления двустиший, действующему не только внутри фрагментов, но и между ними:

Вторгающиеся в частушку отголоски какой-то другой, почти не различимой песни: Сына родила! /... / В воду бросила! (гл. 2, 4) как бы отпочковываются от стиха Невесты острога. Доносятся и краткие, разрозненные стихи ещё одной песни: Раска, / Раскаты грома, / Горя, / Горят хоромы, (гл. 4, 8,10). Круг песен второй половины поэмы (начиная с гл. 5) напоминает о хорах Мусоргского, в которых чередуются общий и “крупный” планы звучания — реплики составляющих толпу людей.

В 9-й и, особенно, в 10-й главах осуществляется обратное движение, постепенный уход на задний план и далее — за пределы звуковой “сцены”. Начинается вторая половина поэмы песнью о ноже. Это целый клубок голосов и песен: вся 5-я, конец 6-й, часть 7-й, вторая половина 9-й, 10-я главы. Здесь, вместе с чеканными “революционными” ритмами: Граждане города ...,Иди, беднота ... — частушка: Ах вы, сони!, звучание хорового тутти переходит в пение женских голосов, обобщенных затем в “Я” Прачки. Той определённости границ между самостоятельными песнями, которая свойственна первой половине поэмы, здесь нет. В отличие от повторов, воспроизводящих в 4-й, 8-й, 10-й главах песни из начальных глав поэмы (что позволяет говорит о непрерывном и многократном их звучании, узнавать округлые линии рисунка-партитуры), в песнях и голосах 5–10-й глав — лишь продолжения. Ограничимся выделением частушки о ноже, которая возникает в недрах песни о ноже, подобно тому, как сама песня постепенно вырисовывается в многоголосых призывах к возмездию. В отличие от частушки «Мы...», в которой ритмика стиха подразумевает равномерность музыкально-ритмических единиц (Мы пи-са-те-ли но-жом), в частушке о ноже нерегулярность стиховой ритмики унифицируется при музыкальной ритмизации, пара “быстрых” слогов оказывается равнодлительной “долгому слогу”.

| (5-я гл.) Порешили ножи, / Хотят лезвиём |     / /     |

| Баловаться с барьём, / По горлу скользя, |     / /     |

| Целоваться с барьём, / Миловаться с барьём, |     / /     |

| Лезвиём секача / Горло бар щекоча, |     / /     |

| Лезвиём скользя, — / А без вас нельзя! |     / /     |

| (7-я гл.) А бельё моё всполосну, всполосну! |     / /     | А потом господ / Полосну, полосну! |     / /     | ‹...› |

| Ты пройдёшь, удалый ножик / Около серёжек! |     / /     |

Наряду с песнями выделяются и голоса: деление на голоса и песни не строго комплементарно, песня может быть разноголосой, а выделившиеся в общем звучании голоса могут петь разные песни — очень точны в этом смысле названия хлебниковских глав. Ограничимся кратким перечислением голосов «Настоящего»: голоса Великого Князя, Прачки, дочери народа, женские голоса 2-й, 4-й, 5-й глав, голоса, доносящиеся с места боя.

Список звучащих в поэме голосов и песен подобен перечню слева от акколады в музыкальной партитуре. Выстраивая саму партитуру, выделим вначале два основных горизонтальных пласта: голоса Великого Князя и Народа (сумма голосов и песен улицы — ср. народ наброска). Для того, чтобы дать полное представление о полифонии «Настоящего», следовало бы переписать всю поэму в виде параллельных текстов (несколько раз, по мере уточнения числа голосов) и расположить их в трёхмерном пространстве, в соответствии с основным рисунком наброска.

Приведём несколько “тактов” двухголосного контрапункта:

| Великий Князь | оппозиция чёрное / белое, ... клич: царей долой | Суровою волею голи глаголы висят на глаголе |

| Народ | оппозиция чёрное / белое (2,3,6–7,8гл.) | Столичная голь /... / Как знамя глаголь /... / ножи — они зеркало воли (5) |

| Великий Князь | На дереве царей /... / Дрожат листы | И лезвием по горлу защекочет | И буду я висеть на виле |

| Народ | Цари дрожали, / Цари дрожат! (2) | Лезвиём секача / Горло бар щекоча (5) | На вилы, / Железные вилы подымем ... (8) |

| Великий Князь | Среди сугробов рудники | извинить / И палача и плаху | Железным голосом секиры |

| Народ | В сугробах белых (2) | И будет народ палачом без удержа (8) | Уж лежат на секирах (5) |

Следующий шаг — обособление 3-й главы и примыкающих к ней отдельных стихов 9-й и 11-й глав. Неочевидное единство этой драматической линии «Настоящего» подтверждается её сравнением с поэмой «Ночной обыск». Начало 3-й главы — выстрелы и возгласы — как бы расширенный вариант одного из фрагментов «Обыска»: Где винтовка, детка?... Вводя в партитуру следующую линию — отголоски боя (отголоски «Ночного обыска» — ср. шум боя в наброске), мы можем лучше понять окончание поэмы. Сравним:

| Рыжие усики. | Золотые усики ... | |

| Что, барышня, трусите? | Очень белая барышня, | |

| Гноя знак. | Так вы побелели | |

| — Что, барышня, боязно? | Ещё до нашего прихода? | |

| («Настоящее») | («Ночной обыск») |

Далее, ориентируясь на другой рисунок наброска, можно увеличить число строк партитуры, выделяя самостоятельные голоса и песни улицы, слитные в голосе Народа. Некоторые моменты совпадений внутри этого пласта напоминают характерные для русской песни слияния в унисон, время от времени возникающие в пучке мелодий-вариантов. Особую связующую роль здесь выполняет частушка «Мы...»: едва ли не каждая её строка — как бы случайные словосочетания, скреплённые единой грамматической конструкцией, — содержат слова, фразы, совпадающие по смыслу, а иногда и звучащие “в унисон” со словами и фразами других песен и голосов.

Наконец, последний шаг в увеличении партитурных строк — выявление и партитурная фиксация многоголосия самих песен улицы: хор «На о» представляет собой восьмиголосный канон [4]; видимо, аналогична фактура песни «Раскаты грома» — словообрыв в доносящихся до нас обрывках позволяет услышать два голоса; двухголосна и частушка «Мы...», ведь тай-тай..., скорее всего, звучит непрерывно. Четыре строки добавляет в партитуру “квартет” 3-й главы. Таким образом, из двух основных пластов звучания “вырастают” 10, а затем и более двух десятков голосов:

| Голос Великого Князя | Великий Князь |

| Народ | На о... (8 голосов) |

| Мы... (2 голоса) | |

| Раскаты грома (2 голоса) | |

| Песни о ноже | |

| Женские голоса 2,4,5 глав, Прачка | |

| Песня Сумрака | |

| Голос дочери народа | |

| Песня о богатых (ср. хор богатых наброска) | |

| Шум боя. Отголоски боя («Ночного обыска» — 4 голоса) | |

Хлебниковский набросок открывается словами: Фон город. Это — пространство, в котором разворачивается звуковое действие, город-звук, в котором улицы-звуки, звуко-люди... И настоящее времён революции и гражданской войны доносится до нас в виде звуков: голосов и песен.

Возможно, рассмотренные примеры хлебниковской звукозаписи, за которой скрыта чётко организованная партитурная конструкция, — единственные у Хлебникова. Идеи мира-оркестра, города-хора (конструкция которого подобна Вавилонской башне), воплощенные с максимальной полнотой, уступали место новым замыслам поэта.

| Персональная страница Ларисы Львовны Гервер | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||