Омут ока удивленный, —

Кинь его вдогонку мне.

Осип Мандельштам. Твой зрачок в небесной корке…

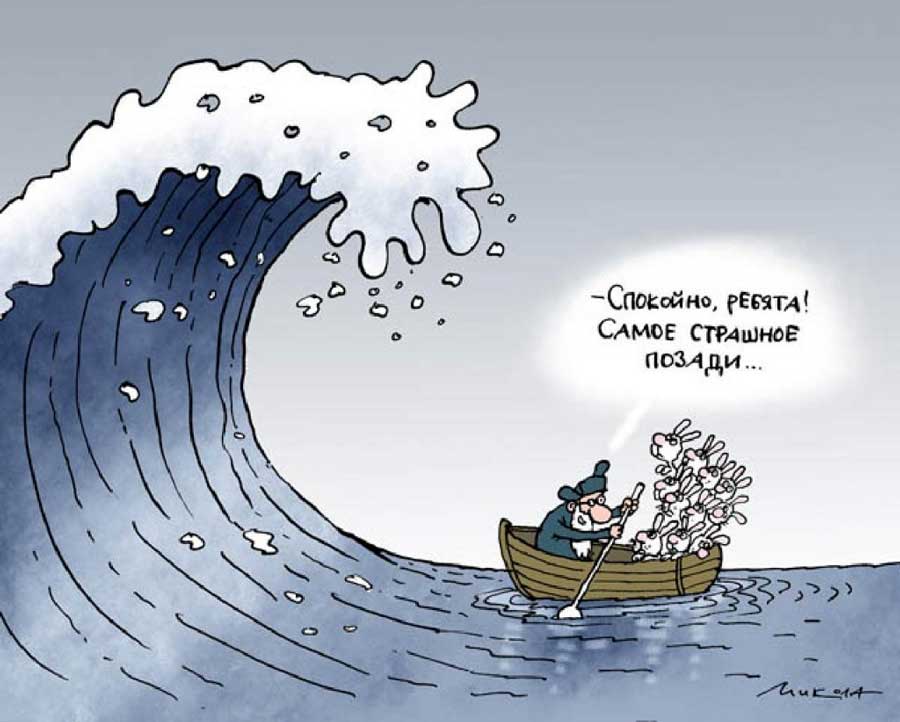

ейчас прозвучит весьма сомнительная угроза: надеюсь изобрести сугубо эклектичный жанр. До такой нескладицы не дано было додуматься даже изворотливой Шахразаде. Для упрочения и связки устоев придумала объединить эти два своих мемуара простецким способом — как пару “открытых” писем Катеринам — Петровской и Богословской. После первого (и единственного) опыта некрологических заметок о Людмиле Богословской, которые сперва были заказаны, а затем даже без формальных извинений не допущены в сборник, вторую попытку — о Мироне Петровском — я решила сделать намеренно конфискатной (то есть изначально быть готовой к изъятию). Писать наобум, не считаясь с приличиями, да и жанр выбрать радикально неподходящий случаю. Скажем так, не погребальный, а — макабрически-исповедальный со всеми оттенками траурной иронии.

ейчас прозвучит весьма сомнительная угроза: надеюсь изобрести сугубо эклектичный жанр. До такой нескладицы не дано было додуматься даже изворотливой Шахразаде. Для упрочения и связки устоев придумала объединить эти два своих мемуара простецким способом — как пару “открытых” писем Катеринам — Петровской и Богословской. После первого (и единственного) опыта некрологических заметок о Людмиле Богословской, которые сперва были заказаны, а затем даже без формальных извинений не допущены в сборник, вторую попытку — о Мироне Петровском — я решила сделать намеренно конфискатной (то есть изначально быть готовой к изъятию). Писать наобум, не считаясь с приличиями, да и жанр выбрать радикально неподходящий случаю. Скажем так, не погребальный, а — макабрически-исповедальный со всеми оттенками траурной иронии.Постараюсь кратко представить персонажей моих мемуаров.

Мирон Семенович Петровский (1932–2020) — литературовед и писатель.

Людмила Сергеевна Богословская (1937–2015) — доктор биологических наук, руководитель Центра традиционной культуры природопользования, провела в Арктике и Субарктике более 40 полевых сезонов.

У этих двух людей — киевлянина и москвички, филолога Города и природоохранителя Севера — мало точек соприкосновения, да и очно знакомы они, кажется, не были. Могу перечислить разве что пять пунктов “общности” — познакомил меня с ними в 1975 году Александр Парнис, и он же из-за меня как бы лишил их приятного знакомства с собой; их дочерей зовут Катеринами; именно мне доводится письменно вспоминать о них, и оттого, что попросили, и потому, что я их люблю (всех вкупе). Пожалуй, последняя причуда перекрывает все остальные.

Зато оба мои “письма” стилистически содержат гораздо больше сходств, несмотря на разрыв между ними в пять лет. Вот навскидку список из будущего сравнительного анализа: опереточный мотив „помнишь ли ты?”; отношение к мемуару как к сомнительной категории документалистики; притягательность темы абсурда и городских сумасшедших; о роли птиц в случайностях человечьих сов-падений; о глаголах ‘давать’ и ‘брать’; рождение чувства безнаказанности из попустительства; прощение, вина и прочие категории, развеянные по социальным сетям; и т.д.

Отчего-то эти сопоставления, особенно о дочерях, мне стали напоминать любимую мандельштамовскую басню «Извозчик и Дант». В смешном и абсурдистском тексте извозчик роднит себя с поэтом не только на основании фрилансерства, общности “свободных профессий”, но и на цифровом сходстве: его лошади „лет восемь или десять”, а Дант „столько же ходил за Беатричей”.

И, пожалуйста, — Петровский жил на улице Флоренции, а Богословская выпустила альбом «Надежда» — о ездовых собаках. Не смешно? („И в гортани моей, где положен смех…”) При таком развязном стиле мрачного комикования мне и вовсе не довелось бы рассчитывать на „гомерический хохот райка”. Тогда дочитаем до финальной просьбы питерского, по-видимому, извозчика:

Нам, по возможности, остается тоже не разводить уныния, крепиться, улыбаться и рисковать временем, читая до конца, где запланирован обширный постскриптум и последний итоговый абзац-пуант.

Быть может, идиотство

Сполна платить судьбой

За паспортное сходство

Строки с самим собой.

Арсений Тарковский. Я долго добивался…

Когда, казалось бы, уже продуман “формат” антиписьма и даже название, непременно выяснится, что все это уже давно было, улетучилось и быльем поросло. «Антимемуары» написал Андре Мальро, блистательные “мемауры” — Бенедикт Лившиц, “запретные” составили длинную серию в издательстве «Яуза-Пресс», “подстрочники”, сокровенные дневники, “другие берега”, “безбилетники”, не считая обыкновенных записок и воспоминаний — реестр нескончаем.

Как ни крути, ничего оригинального на этой почве не выжмешь и не пожнешь. Остается разве что электронное послание с подспудным опереточным вопрошанием: „помнишь ли ты?” и внутренней убежденностью, что отклик предрешен. И, как ни странно, он положительный — да-да-да. Собеседник-то вполне живехонек внутри тебя, и по высшему произволу набраны мы оба непритворным петитом: „Эти мелочи относятся ли к теме? Крупно только то, что мелко. Так течет, Растопясь бессонной летней ночью, время”. Но это уже не из «Сильвы».

Начну, пожалуй, с трагикомического и отнюдь не самого дурацкого или курьезного. Когда на нас напал “Чернобыль”, Мирон был вмиг информирован Юрием Щербаком, потому школьницу Катерину еще до вокзального ажиотажа он сразу же отправил к друзьям в Москву, где она затем школу и заканчивала. А мы с ним при невидимо-безуханной радиации и под непрерывными шлангами дворников и поливных машин Киева ходили в кино, то есть вели жизнь околпаченного населения. Объектом нашего культурного притяжения был маленький клубный кинозал, где шли ретроспективы грузинского кино и почему-то Вадима Абдрашитова (может статься, из-за имени сценариста — Александра Миндадзе?). Препоной был недобор человеко-единиц, так как по правилам здешнего проката сеанс мог состояться только при наличии не менее пяти зрителей в зале. („В театре публики лежало Не больше трех карандашей, И дирижер, стараясь мало, Казался чёртом средь людей”.) Тогда мы покупали дешевые билеты нескольким жаждущим киноманам из числа дворовых мальчишек, которым было все равно, что смотреть, и которые сдуру пренебрегали неведомой им наукой радиологией. А мы с Мироном также предпочли отмести прочь все свои геофизические познания в этой области и для удобства тихо мнить себя усмиренными фаталистами.

Мирону удалось всю жизнь так же фатально увиливать, например, и от предупреждений о вредоносном воздействии мучных изделий: он сохранял завидную поджарость гончей, притом что при перманентном безденежье питался только жареной манкой, “булочками”, сухарями и калачами. И никакие комментарии не собьют мою веру в существенность манны небесной. И уж если что и отличало нас от городских сумасшедших (и Сальвадора Дали в придачу), так это то, что к таковым мы себя самокритично добавляли.

Сие не помешало, а помогло нам быть причисленными к сонму “иноагентов” задолго до изобретательно-думской моды. Известно, что по требованиям профессии, к лучшим дресс-кодовым психологистам относятся швейцары, милиционеры и фарцовщики (но не депутаты). Однажды мы с Мироном в конце восьмидесятых шли по Крещатику, который никак было не миновать, куда бы ты путь ни держал. Господин с трубкой в зубах, убедительно одевавшийся как человек эпохи Москвошвея, а при нем молодящаяся дама далеко за сорок в доморощенной лоскутной юбке и с небольшим красным рюкзаком, присланным из Бостона для замены геологического в быту. Поверить трудно, но тогда ни петчворка, ни житейских рюкзаков еще в ходу не было. И к нам подкатился фарцовщик и заговорщицким шепотом пожелал узнать, не хотим ли мы обменять валюту. И как его угораздило так обмишуриться?

По-видимому, пресловутая курительная трубка служила хармсовским симптомом и в иной “чукоккальской” передряге, преследовавшей Мирона всю жизнь. Непременная фраза, сопровождающая любого усопшего при всех дознаниях: „Его все любили”. Так вот, я знавала талантливого человека, который люто ненавидел Петровского, вероятно, как успешного конкурента на ниве изучения детской литературы и секретарства у ее главковерхов. При всякой встрече с экстравагантной львиной гривой, ее обладатель Владимир Иосифович вслед за приветствием непременно интересовался: „Как поживает Ваш киевский друг-негодяй?” На вопросительное возражение почти сразу следовала неизменная глоцеровская трактовка специфической гнусности соперника: „Как же, как же, Ваш Мирон притворяется аскетом и альтруистом, а сам живет на улице Флоренции, в доме американского консульства, в огромной четырёхкомнатной квартире”. Конечно, против такой доказательности вины всякие контраргументы и опровержения бессильны. Свидетель обвинения, он же истец, верует в свою выдумку, основываясь на том, что почти все сказанное близко к вывернутой наизнанку правде.

Сдается мне, что претензия Глоцера имела некую фрейдистскую подоплеку, так как оба “пациента” были людьми ярко выраженной эксцентричности, только чудачество и еврейское остроумие Мирона Семеновича были чертами, безвозмездно дарованными от рождения, а Владимиру Иосифовичу наследственное правдоискательство, полученное из рук дедушки, казенного раввина Винницы, пришлось творчески аранжировать, в чем он и преуспел, придав ему поистине обэриутскую окраску. Казус Петровского был только малым штрихом в этом неспешном и несмешном театре абсурда.

Конечно, Мирон был генетически награжден и темными фазами депрессий, но я взялась писать преимущественно о светлых и веселых подкладках событий, даже когда они имели скорбное происхождение. Есть нечто мистическое в той притягательной силе невезенья, которой обладают некоторые страстотерпцы, а потому мне, делая подборку случайностей, остается только сортировать их по степени несуразности.

Как-то мы с Мироном выехали из Киева на поезде, в котором полночи вместо сна нам довелось сушить в открытых окнах на ветру серые и влажные простыни из захудалого хозяйства железнодорожных прачечных. Но, как говорится в сказках, это было полбеды: в Москве мы прибыли на Киевский вокзал, где нас встретили неунывающие Алеша Плуцер-Сарно, Гриша Амелин и… танки. Это было утро ГКЧП — 19 августа 1991 года.

А дальше — длинный рассказ о том, как, используя перипетии одной книги, проследить изменения и климат человеческих и политических верификаций, или иначе — служба романса барометром и биноклем Цейса. Прелесть и каверза совпадений в этой истории состояли в том, что приехали мы на Киевский вокзал для оформления договора и подготовки романсового сборника. У Мирона сохранилась обширная коллекция заявок в издательства на задуманные, но неосуществленные книги. Вот его свидетельские показания:

А вот с изданием романсов все происходило как раз наоборот, но от этого ничуть не счастливей. Начать хотя бы с того, что отвергнутой заявки как раз и не существовало. В журнале «Вопросы литературы» (1984, № 5) была опубликована статья Петровского «„Езда в остров любви”, или что есть русский романс», вот это и стало отправной точкой последовавшего приключенческого жанра.

Теперь (взамен Чернобыля) на нас удачно напала Перестройка, а гласность пожелала быть воспетой, возникло издательство, соизволившее не только иметь сборник романсов, но и выдать аванс для подготовительных работ, зачем и был призван Мирон как специалист, а уж он кликнул в помощь меня как любителя кича, завзятую чтицу и освободившегося от спасательных работ пловца. Работа закипела, и мы за несколько лет нотных поисков вытащили довольно увесистую репку без участия других непременных помощников.

Затем тексты романсов были расцвечены предметными комментариями с отсылками к беллетристике, упоминающей строчки напевов. Свод наново читаемых книг мы разделили пополам, благо временной отрезок был ограничен не нами. «Русский романс на рубеже веков» предполагал расцвет жанра к началу ХХ века и его насильственную смерть к 1930 году руководящими соображениями идеологической машины. Романс вовсе не плавно перетек в советский воспитательный марш. А в нашей действительности, ознаменованной предсмертными судорогами советского государства, чей марш стал похоронным, сомнительной стала выживаемость печатного станка. К этому времени „Стоп машина”, — сказал кто-то, но не Пушкин, и радушное издательство лопнуло радужным пузырем.

Не упомню списочно, сколько было еще предприятий, заинтересованных “ездой в остров любви”, но общее у них было одно: стоило издательству открыть толстую папку машинописной продукции (компьютеров и принтеров у нас еще не было), как оно закрывалось, лопалось, терпело крах, прекращало существование. Однозначно напрашивался вывод и про манию величия, и про трюизм рифменной пары финансов и романсов. А сборник продолжал подстраиваться к политическим событиям.

В свободном Киеве самостийной Украины автору статьи, составителю и комментатору удалось найти желающих, и к 1997 году в «Оранта-Пресс» книга (русских! романсов) вышла в свет, а в 2005-м стараниями питерской сподвижницы и поклонницы Мирона (под кодовым радиопозывным “Гранадилья”) сборник был еще раз опубликован при существенно декорированной внешности, изменив формат и название. На обложке работы художника Юрия Александрова среди ненюфаров поплыл заманчивый лебедь с рыночной клеенки, а именоваться книга стала «Ах романс, эх романс, ох романс».

По-видимому, благодаря этому великолепию и малому тиражу, птица “из породы люблю вас” (“liebe dich”) продефилировала в неизвестность, и я не смогла найти ее владельцев среди современных книжников. Это отсутствие вознаградило меня двумя часами чаепития с глубокоуважаемым “Сергеем Гедройцем” при его посещении Москвы перед скорбным отъездом в США. Я предложила ему обменяться подношениями с автографами, а попросту произвести чейндж: его «Изломанный аршин» на наши ненюфары, которых он никогда не видел. Подозреваю (с некоторой долей вероятности), о чем спросить у него не решилась, что Самуил Лурье был тем первым редактором в журнале «Постскриптум», кто рискнул в 1998 году опубликовать нашу с Григорием Амелиным статью о Хлебникове и Мандельштаме «О языке глухонемых, почтовых голубях и арке Главного штаба». К тому же я знала (и это совершенно точно), что Самуил Аронович — почитатель таланта Мирона Семеновича, чем и воспользовалась. Надеюсь, отважный читатель не утратил связности повествования, заплутав среди псевдонимов, коммуникаций, шифров полевой связи и “голубиной почты” (Taubenpost).

Напрасно введя цветочный радиопозывной вместо имени издательницы, я пошла по нежелательной тропке среди „травы забвения”, а потому возвращусь к воспоминаниям о совместной работе.

Уточню, что убедила Мирона изменить название его преамбулы. Для моего испорченного слуха „езда в остров любви” (по переводческому слову Тредиаковского) имела оттенок двусмысленности. В словесных, музыкальных, живописных вариациях паломничества или отплытия на Киферу была заложена рискованная фривольность (как некоторая “жуть” обряда — в „жемчужную шутку Ватто”).

Невинный Мирон никаких неприличий не улавливал, но после длительных уговоров, согласился и назвал вступительную статью «Скромным обаянием кича…». Сам-то он откровенного кича всячески чурался, никогда в него не впадал (впрочем, чьим эталонным вкусом определять — где тонкая грань?).

Потому самые отъявленные и неприглядные, любезные моему сердцу, поистине кичевые образчики жанра мне протащить в сборник не удалось. Сейчас с удовольствием продемонстрирую, каким обаянием иногда обладал напев до его перелицовки в жестокий романс.

У Мирона были особые любимцы среди песенной продукции, тогда он подбирал несколько вариантов среди нотных изданий и песенников. Одной из таких фавориток была «Маруся отравилась». Когда же в 2008 году Сергей Неклюдов опубликовал статью «Почему отравилась Маруся?», то в его запаснике оказалось уже более сорока вариаций этого жестокого романса.

Мне бы хотелось для сравнения привести две версии, причем одной из них будет краткая цитата из исполнявшейся песни низового жанра, а второй — предполагаемый мною прототекст из высокого литературного источника. Вариант жестокого романса, появившегося после 1913 года:

«Книга масок» Реми де Гурмона вышла в русском переводе Михаила Кузмина в 1913 году, и главка, посвященная Полю Фору, была украшена восторженным откликом французского автора к этой и иным балладам, „которые от начала до конца написаны стихами, то живыми, красочными, то строгими и красивыми… Такие стихи мне по сердцу. Только такие стихи я и люблю: стихи, в которых ритм ни на минуту не исчезает и не обрывается из-за лишнего или недостающего слога… Три основных тона звучат в этих балладах: живописность, чувство и ирония”.

Привожу этот не подоспевший ко времени комментарий, чтобы показать то, что в доказательствах, пожалуй, не нуждалось: у моего соавтора были вкусовые рецепторы высочайшей пробы. Он провидел волшебной лозой артезианские слои, пребывающие глубоко под землей… Но как мне все-таки жалко отвергнутых романсов-безобразников!

И еще немного о смешном. Конфидентом Мирон был до чрезвычайности удобным, сохранность тайны исповеди была обеспечена кодексом джентльмена и самурая. Секрет или благополучно выветривался из его памяти, как мусор будничного профицита, или преломлялся в литературный анекдот, потерявший и авторство, и адресата.

Однажды для иллюстрации сумасбродных действий советских шкрабов, он стал рассказывать мне об одной психованной педологичке, которая на вопрос ученика о слове ‘девственный’ стала объяснять ему термин со всеми медицинскими подробностями. Я с интересом выслушала комментарий Мирона, после чего, посмеявшись, напомнила ему, что я и есть та самая психопатка. Потому что лет шесть тому назад поведала Мирону об анекдотической беседе с восьмилетним сыном Борей, который, оторвавшись от книги, спросил у меня о значении прилагательного ‘девственный’, а я только после своего дотошного объяснения, умудрилась узнать у него о контексте и услышала фразу, кажется, из Жюля Верна: „Они вошли в девственный лес”.

Недавно попыталась уточнить у Бориса, что же он читал. Утверждает, что не помнит, но, ехидно подсказал, что наш казус аналогичен древнему анекдоту с детской ослышкой слов песни „А волны и стонут, и плачут, И бьются о борт корабля…”

Его дочь, а моя внучка Софья Феддер была фигуранткой еще одной, связанной с Мироном, былички, которую я бы отнесла к веселому поклону поколениям, чтобы не забывать о песнях, фильмах и “книгах нашего детства”. Мы с малолетней Соней гостим у Петровских, я курю Миронову трубку и беседую с ним, а она вольно шарахается по квартире. Вдруг прибегает ко мне и восхищенно сообщает: „Там на кухне второй Мирон!” Это пришел Вадим Скуратовский.

Что ж, человек, имеющий светлого двойника, с большой мерой допустимости наделен и темным антиподом. И это — не угадали! — вовсе не Владимир Глоцер, а собственной персоной — Александр Парнис.

Мой питерский друг-художник, слишком хорошо знакомый с этим персонажем, рассказывал недавно, что в астраханском Доме-музее Велимира Хлебникова его, не поверив, обвинили в бахвальстве и вымысле, когда он упомянул о своем знакомстве с Парнисом (недосягаемой ученой суперзвездой!). Меня приятель теперь укоряет за то, что я слишком часто склоняю это имя, но как одновременно выяснилось — недостаточно разоблачительно. Но кому, как не мне? Ведь многие помнят меня чеховской „душечкой”, тенью, следовавшей за хозяином и „создававшей среду, в которой он чувствовал себя нужным и созидательным”.

Александр Ефимович по природе своей деятельности, характеру, установкам был полной противоположностью Мирона. Даже в самых лучших своих проявлениях, а уж о негативе и говорить не приходится.

Итак, перечислю позитивные черты, невольно влекшие к неотложному соучастию и помощи, те качества, что и сейчас заставляют все новых почитателей с замиранием сердец выслушивать заезженные пластинки о находках и подвигах “великого Александра”. Настырная энергия поиска, целеустремленный дар архивиста, творящий чудеса, ненасытная жажда накопления раритетов, книг, людей, знаний (без вкусовой оценки), верность избранному кумиру-Хлебникову.

Замес негативных свойств был противоречивым: амбициозность и крохоборство, тщеславие, истеричность и завистливость, желание стать знаменитым при низком уровне чувства собственного достоинства. Самой отталкивающей стала внутренняя санкция вседозволенности, выросшая из подогреваемого самоощущения жертвы. После этого Парнис избрал постыднейший вариант мести — злобное доносительство в “вышестоящие” органы, преимущественно издательские. Что уже подло и далеко от обаяния гонимого страдальца. Подробности выношу в Постскриптум, там же постараюсь объяснить, зачем этим занимаюсь и как это повлияло на воспоминания о Мироне.

А теперь приготовимся к погружению в дебри литературных нелицеприятных секретов, к рассказу о еще одном закулисном безобразнике, постыдном и позорном, но не смешном. И да простят меня 480 друзей Парниса (не Оушена) из фейсбука за следующую историю, которую я намереваюсь изложить. Как в Киеве, куда бы ни шел, не миновать ни Крещатика, ни Майдана, так в мемуаре о Мироне Петровском не обойтись без театра абсурда имени Александра Ефимовича Парниса. Эту — вообразим — „синенькую юбочку и ленточку в косе” сегодня знают все. Но так было не всегда. Вот я и хочу поведать, как нам с Мироном удалось изготовить из подручного коллекционерского материала целеустремленную куклу, исполняющую обязанности знаменитого ученого. Опять поросль мании величия?

Да нет, Мирону я отведу королевскую („папы Карло”) роль плотника („и хищный глазомер простого столяра”), а себе — должность пособника-суфлера, Говорящего сверчка, того, что знает себе цену, но никогда ее не называет. А самого сверчка кто-нибудь видел? Вот и я, говоря романсовым кичевым языком, долго была еврейским (упитанным) привидением-невидимкой с берегов Ини-Днепра-Невы-Имандры-Яузы, женщиной-ширмой. Сама выбрала место, миссию, амплуа, и такое положение вещей мне нравилось, ведь я отъявленная самоучка. Гордости мне добавляет когда-то впрямую высказанное пожелание Г. Левинтона, чтобы кто-нибудь меня „замолчать заставил”. Что ж, я и молчала тридцать лет о нижеизложенном, как оказалось — зря. Попустительство порождало безнаказанность и ложь, а уж дальше все зависело от обер-контролера или директора Пробирной палатки.

Мы с Мироном служили вассалами у вытачиваемого из дерева “властителя дум”. Исходник представлялся доброкачественным, но испытания временем материал не выдержал, полено оказалось низкопробным и подловатым, очутившееся в одиночестве стоеросовое “Буратино” оставило нас “с носом”. Но, как ни странно, обществу и без футур-пощечин пришлись по вкусу туповатые и вороватые подделки и клише героического персонажа в последние десятилетия, таким образом, его крещение в “кумиры” свершилось.

Переход от прозрачного иносказания к фактографии состоится в Постскриптуме, а здесь самое время ответить, почему и зачем мы взяли на себя это воспитательное бремя помощников-спасателей. Ну да, куда уж без Данте? („Но страсть и волю мне уже стремила, Как если колесу дан ровный ход, Любовь, что движет солнце и светила”.) Но не только.

Как нынче принято выражаться, Парнис был „упоительно гонимым”. Его ощутимо преследовали и справа (власть, КГБ, милиция, домоуправы), и слева — хлебниковедческая верхушка (Н.И. Харджиев, Рудольф Дуганов, Май Митурич). Подробности притеснений он сейчас широковещательно тиражирует, так что мне нет нужды их ретранслировать. Ведь титаны ушли, теперь он остался за главного, уже не гоним, сам вершит судьбы подопечных — исследуемых и исследователей.

А вот о своей боязни чистого листа он никогда не заикался, к тому же она была сугубо половинчатой. Он писал и рассылал письма-запросы во все концы света, и это в разгар холодной войны, при действующем железном занавесе. Но при простейшем намеке на “научное” изложение он становился не только умилительно косноязычен, впадая в ступор, но и всячески избегал вынужденного “сочинительства”.

Парнис явно нуждался в помощи, но ни за что не желал признавать этого открыто. Вот в одно из моих назначений и входило, засадив его за стол, вынудить взяться за оформление накопленного материала. Добровольной обязанностью Мирона было проводить затем стилистическую правку, а попросту — переписывать ВСЕ статьи, заметки, комментарии Парниса, чем Петровский и занимался в течение 15 лет (с 1975 по 1990 год).

Нужно уточнить, что переписывание запускало и еще более важный фактор — обобщение, исследование, анализ, осмысление груды фактов, документов, осколков, чего и сейчас Парнису не дано. Когда же “испытывающий лишения” велимировед решил отказаться от знакомства с Мироном, о чем эффектно оповестил бывшего друга, встретив в зале какого-то большого собрания, то спасение на водах было прекращено. Знаток будетлянства замолчал, и надолго. Но письменная пауза сопровождалось громогласной истерикой с воплями о том, что писать больше не может, так как „она ушла и унесла книги и рукописи Хлебникова”. Логики здесь маловато, но наступил, как любят анонсировать в сериалах, кризис жанра, а также безошибочно и навечно был изобретен пошлейший статус жертвы. Очередной беспардонный камуфляж. Насколько понимаю, функции Мирона были эстафетно переданы Хенрику Барану, который тоже хорошо воспитан и фиговыми листками соратника жонглировать не намерен.

При всей своей деликатности, каждое лето при моем посещении, Мирон с извинительной улыбкой повторял риторическое вопрошание: „Как думаешь, а кто за него теперь пишет?” До сих пор эта энигма безответна, и я продолжаю гадать, а чье могучее перо сейчас оформляет диктовку Парниса в фейсбуке или на страницах печати?

Социальная сеть, ФБ в частности, временами может служить заменой архива. Здесь не нужны заверенные круглой печатью прошения, начальственные разрешения, кропотливые поиски, фотографирование и копии. По забывчивости нужный персонаж сам себя раскрывает, подавая свою сущность без редактуры, чужеродных прикрытий и украшательств.

Долго подбирать примеры не пришлось. Вот стилистика, склад ума и мировосприятие “большого” учёного Александра Парниса без маски. И без помощи того, кто сейчас за него пишет. Впрочем, и для его старых писем, рассылаемых во все концы мира, характерна эта школярски-напыщенная манера. Так же он откликнулся через две недели после смерти Мирона (27.ХI.2020) на воспоминания Юлии Каденко-Веретенниковой.

Какая беспробудная чушь! И это ТАК о Мироне, с которым связь в последние тридцать лет он сам подловато прервал?! („Стыд и позор Пустякову Василию…”) Какое истеричное бессилие обстоятельств образа действия! Парнис кажется, возмечтал, себя взамен Мирона выдвинуть в сенсеи, благо послушников хватает, и от их количества мэтр ошалел. Перед нами не человек, а плоскость со штампами, пошлый трафарет, в местечковые зильберштейны выведенный совместными усилиями друзей. („Чуть ногой в курзалы Мы — Сарданапалы, Дайте нам цимбалы И Иерусалим”). И комментировать опус не стану, достаточно, что эта его записка — один из посылов отвращения, который заставил меня обратиться к воспоминаниям.

Но, согласитесь, все перечисленное даже очернительством не назовешь. Ну, недалек и малообразован человек, без вкуса, чувства юмора и слуха, не умеет писать и всячески это скрывает, использует эрудицию друга и его способности, и это ли его вина? Ведь безвозмездная помощь была предложена даже без специальных просьб с его стороны. Другое дело, когда оказалось, что за что-то надо заплатить, какой тут визг воспоследовал!

Слишком много внимания я здесь уделила Александру Парнису, но раз уж заговорила, то уберу в Постскриптум некоторые технические подробности его издательских манипуляций под прикрытием страданий и Хлебникова. Всеобщее попустительство породило тягу к пописыванию доносов, а вот за эти подвиги пора и ответ держать. („Стыдись, пора, пора! У паруса сидит на шее ветер...” Или у Парниса? Прошу прощения…)

Вернусь к мемуару, ведь все же моей целью было напомнить о Мироне “допетровской эпохи”, когда он еще не стал салонной достопримечательностью Киева, к кому на поклон приводили всех приезжих знаменитостей, а рассказать о притягательном трудоголике и остроумце, отважном чудаке и исследователе, озорном интроверте и оригинале. Попросту предъявить базарную авоську сплетен, рыночных анекдотов и побасенок, товар аляповатый, как романсовый лебедь. Но все же с запахом коптильни — „общественное гулянье с претензиями земли”. На сей раз не из оперетты, а из “оперных поселян”.

Продолжу шекспировскую цитату, где отец Полоний говорит сыну Лаэрту: „И в память запиши мои заветы…”. Вряд ли все их помнят. А вот я берегу, хотя и далеко не всем следую, смешливые (и не очень) грамматические и житейские максимы и заповеди Мирона, которые с удовольствием напоследок воспроизведу, несмотря на их изрядное количество.

И наконец, просьба, всегда обращенная ко мне: „Не говори эллипсисами!” Напомню, что эллипсис — это „риторическая фигура разговорного стиля, намеренный пропуск слов, не существенных для смысла выражения”. Никогда не в силах была подчиняться этому завету, а потому и здесь написанное содержит много умышленных околичностей и намеков. („Чем лучше символика скрыта в повседневных вещах, тем труднее понять, есть ли она там вообще”, — утверждение взято из лекции о средневековой живописи.)

И в гортани моей, где положен смех

или речь, или горячий чай,

все отчетливей раздается снег

и чернеет, что твой Седов, "прощай".

Иосиф Бродский. Север крошит металл, но щадит стекло…

Уж на что мемуар дело сугубо приватное, а все же письмо стократ личностней. Оттого я и выбрала форму записки с единственным адресатом (с дальним прицелом на широковещательный эффект). Неизбежно вспоминаются те события, в которых сам участвовал, а в итоге — кто б сомневался! — пишешь о себе. Так что письмо мое построено на фундаменте восклицаний „а помнишь?”, хотя не обязательно ты, Катя, там присутствовала.

В моем раннем детстве я постоянно упрашивала отца: „Расскажи а-апизод…” И он учреждал циклы потешных зарисовок, которые не тускнели от неумеренных повторов. Сейчас сходный ритуал повторяю с внуками, хотя они не ведают, что в мире бытует ехидный девиз: „человек человеку — мемуарист”. Позже опросы-интервью на время сделались для меня вынужденным ремеслом. А сейчас пришла моя пора вспоминать, воскрешая слепки интерлюдий о твоей матери — Люде, Людмиле Сергевне, Л.С. К тому же мой мемуар имеет сугубо бытовую окраску: наши встречи были партикулярными, к службе Л.С. отношения не имели, хотя на работы она помогала мне устраиваться, так что и пенсию я, можно признать, получаю с ее легкой руки.

Привел меня в дом Сережи, Люды и Кати Богословских зимой 1975 года Саша Парнис, чьим преданным Санчо Пансой, доктором Ватсоном, Арчи Гудвином и миссис Хадсон я о ту пору становилась (запаса моей верности фотографа, архивиста, машинистки, экономки и ключницы без дома и дверей хватило почти на 14 лет). Не обошлось без могучей тени Велимира Хлебникова, который зимой 1921–1922 годов жил в общежитии ВХУТЕМАСа (Мясницкая, 21) в комнате Людиного батюшки — юного Сергея Георгиевича Евлампиева. Парнис “вынимал” из него воспоминания о поэте, которые ты, подросшая внучка, наконец, недавно опубликовала с дедовыми фотографиями, рисунками и мемуаром матери о нем на сайте «Хлебникова поле». Заинтересованные лица могут ознакомиться со всем этим ворохом, включающим инскрипт поэта Сереже Евлампиеву, милому очкастому ворону, по адресу: http://ka2.ru/hadisy/evlampiev.html

Не запомнила, на каких жизненных перекрестках судьба свела Сергея Георгиевича с партийным вельможей Дмитрием Шепиловым. Этот герой советских анекдотов (навечно „примкнувший”) наделил как-то своего знакомца годовыми подшивками «Нового мира». Впоследствии Л.С. нашла занятную шепиловскую помету на полях журнала и подарила этот экземпляр мне. В номере первом «Нового мира» за 1963 год была опубликована подборка стихотворений Анны Ахматовой, среди них знаменитое четверостишие:

Свою кличку Фальк (так все годы меня именовали только в семье Богословских) я получила благодаря культурным заскокам другого партайгеноссе, не такого образованного, как Шепилов. В основе “ника” лежит известный анекдот (или “фальклор”, по определению интернета) о посещении в декабре 1962 года Никитой Хрущевым выставки в Манеже, экспозицию которой он возмущенно разнес. Среди попавших “под раздачу” работ была «Обнажённая» Фалька („голая Валька” в транскрипции Никиты Сергеевича).

Чтобы привести в действие падение сов (или совпадения, по игре слов Хлебникова), следует добавить, что, будучи в Москве кочевыми номадами, мы (Парнис и я) были запущены ненадолго постоем в одну из комнат мансарды ВХУТЕМАСа (Мясницкая, 21, кв. 36), которая раньше была мастерской Роберта Рафаиловича Фалька. Не следует забывать и об орнитологически-горьковской составляющей моего псевдонима. Именно там — возле Главпочтамта я и познакомилась с Мироном.

Гораздо позже, когда я убежала от Парниса и стала работать со стихами и прозой не только Хлебникова, Л.С. поддерживала мои искания и изобретения, хотя и была совершенно не согласна с самим подходом к поэтическим текстам как очагам подвохов, уловок и загадок. Тем не менее она сравнила мою следопытческую интуицию с предназначением избранных охотников Севера. Лет десять тому назад, прочитав мой текст о Набокове, Мирон тоже признал, что его ученица кое в чем преуспела.

Получается, что Хрущев создал пиар Манежу, я — себе. Но кроме индуцированной рекламы, я просто хотела напомнить, что зоркий натуралист в Л.С. доминировал во всех областях жизни, и каждый невольно подвергался корректной кодификации. Притом что ее представления о мироздании были далеки от антропоцентризма, если я не ошибаюсь. Есть натуралисты, что изучают, а есть те, что творят. Мирон тоже в своей области был филологом не только исследующим, но и созидающим новые миры.

Открыв ноутбук для того, чтобы писать это письмо, я заглянула в “слово дня” и мне выпало „B4 before — до; перед (чем-л. / кем-л.)”, которое было воспринято, как подспудный сигнал. Как-то Л.С. показывала свои записи стихов пациентов лечебницы, кажется, имени П.Б. Ганнушкина. И мне захотелось напомнить благосклонному читателю, что и мы с Мироном временами вступали в ряды этой славной когорты, правда, всего лишь в роли городских сумасшедших.

Но есть и еще один претендент и прецедент, о чем чуть позже. В связи с нашей незадачливой парой (Парнис и я) Л.С. часто доводилось выступать в роли спасателя, иной раз с плачевным исходом.

Парнис уехал на конференцию в Тарту, чья “элитарность” манила его пуще мятных пряников, оставив меня с двусторонней пневмонией и «Подростком» Достоевского, подходящим к сорокаградусной температуре. Пришли Сережа Богословский и подросток Катя, то есть ты (из соображений благовоспитанности). И стали лечить по Залманову — горячим обертыванием. Не помогло, и меня уволокли в больницу, где, как положено, не оказалось никаких лекарств, кроме пенициллина на новокаине, с которым у меня смертельная несовместимость. („Кузнечиков хор спит”.) Лежу в коридоре (мест нет), температура зашкаливает, вся покрыта сыпью от приема бисептола. Но вдруг к утру персонал забегал — и перевод в палату, и новый антибиотик, и внимательная завотделением, и рентген, и полное выздоровление через неделю. Просто Л.С. ночью организовала телефонный звонок главврача одной из московских поликлиник, ее доброго знакомого.

У одного московского букиниста появилось письмо Петра Митурича из новгородской деревни Санталово, в которую он вывез умирающего Хлебникова. Парнис вычислил и адресата, и похитителя. Деньги за автограф были запрошены по тем временам большие (300 рублей), одолжила их Л.С. И хотя было ясно, что нельзя выкупать ворованное, но оставлять бумагу в магазине не позволяла любовь к именам, помянутым в этом предмете торговли. Можно не сомневаться в печальном финале, так как Парнис и был обвинен в хищении.

Опыт ничему не научает, а рука дающего чаще и бывает виновна. Моя практика работы на Александра Ефимовича стократно подтверждает этот нехитрый вывод. Для пояснений я и завела P.S., туда и буду отправлять отвратные подробности, которым не место в основном тексте писем.

Для Парниса знакомство с Л.С. закончилось печально, так как она отказала ему от дома, поменяв его гуманоидный разряд в биологической систематике. Случилось это после того, как меня вызвали к родителям, а высокоученый отчим выгнал мальчика в ночь на вокзал, дав десять рублей на поезд в Киев, но тот взамен отправился к Богословским. В отличие от Парниса, у подростка Бори Феддера было хорошо развито чувство собственного достоинства, да и высокомерия хватало. Парнису очень хотелось занять место наставника, учителя, отца, то есть Мирона, но никак не получалось, его педагогика и тональность были меркантильно-лживыми. Зато теперешняя аудитория с удовольствием поглощает поучения и псевдонаучные резонерства велимироведа.

Я простила его впоследствии, Л.С. — никогда. Меня недавно спросили, отчего я никому из друзей не рассказывала об этой подлости, пришлось признаться, что стыжусь и самого действия (не единственного), и того, что до поры до времени ради работы все прощала.

Для освоения репродуцирования мне нужен был фотоаппарат со специальной оптикой, определителем экспозиции и длительной выдержкой. („Бурным бромо-желатином, Как с плетенки рыболова”.)

Л.С. дала мне свою немецкую «Пентакон-Практику» на время, которое растянулось на несколько лет. Камера была всем хороша, но на морозе заедал затвор, потому для Чукотки она не годилась. Этим аппаратом на сверхконтрастную пленку микрат были проведены все съемки материалов для статей о кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». Пора переходить к скороговорке, чтобы воздержаться от очередных высказываний о попустительстве и вывихах академизма. (Моя фамилия появилась только во второй публикации по настоянию Альбина Конечного.)

Вообще-то я отношу себя к тем неприятным личностям, что на склоне лет почти принципиально не посещают кладбища, похороны, поминки, не пишут некрологи и мемуары. Откуда же проклюнулось это желание встрять и поучаствовать? Мотив простой — я ее любила и люблю; притом нисколько не жалею, что общались нечасто, а в последние годы и вовсе только по телефону (этой подзарядки мне хватало надолго). К тому же я не видела Л.С. больной, только голос ее стал поскрипывать сильнее, и дыхание временами затруднялось. Вероятно, этот голос и сейчас пребывает в верхних слоях стратосферы. О ноосфере я предпочитаю не думать. Что ж, в этом бренном мире мы были и остаемся “патологическими оптимистами”, которые, конечно, фатально сродни городским сумасшедшим.

Порядочного человека можно легко узнать по тому,

как неумело он делает подлости.

Михаил Жванецкий

Вакса чернит с пользой, а злой — с удовольствием.

Козьма Прутков

Не мне, казалось бы, заниматься ремарками о чистоте рядов филологического братства, я и к самой-то науке имею сомнительное отношение, как полагают некоторые ее высокопоставленные представители. Но терпение лопнуло, и мемуарный поток вынуждает меня поделиться тем, что накоплено, и о чем, кроме меня, рассказать некому. („Словно в этом есть толк, словно это мой долг…”)

Вовсе не зря я упомянула о журнале «Постскриптум», когда вспоминала о встрече с Самуилом Лурье. В качестве такового дополнения было задумано прикрепить давние эскизы и подробности о чувстве вины и потворствах, наброски, берущие на себя роль комментария. Да и замечание об „изломанном аршине” эллипсисом внедряется в систему скрытой символики.

Самое сложное для меня — ограничивая высказывания, постараться кратко перечислить некоторое количество вопиющих “противоправных” акций. В начале 90-х годов разъяренный Парнис громогласно поклялся, что он сделает все возможное, чтобы не допустить меня к печати. Какие поэты, работы, художники, имена при этом могут пострадать, для ущемленного страдальца значения не имело. Вероятно, привлечение Мироном меня к работе по сбору романсов было в некотором роде сопротивлением этому “страшному заклятью”. Остальным повезло меньше.

Для Парниса пробой пера было письмо-донос в редакцию словаря «Русские писатели», по чьему заказу Андрей Устинов и я готовили биографическую статью об Илье Зданевиче. Имя и заказ послушно сняли, Ильязд и сейчас отсутствует.

Донос в Ставропольское Книжное издательство, где я вынуждена была самостоятельно завершить художественное издание Велимира Хлебникова («Стихи, поэмы», 1991), подготовленное Сергеем Митуричем, так как Парнис умышленно его загубил. Поклеп не помог, тогда он подал на редактора Сергея Бобылева, на издательство и меня в суд, проиграл, сборник вышел в свет. Но кто-нибудь видел саму книгу или даже библиографическое описание ее? А ведь там собран уникальный иллюстративный материал художников круга Хлебникова и воспроизведен в цвете сборник «Тэ-ли-лэ». А также опубликованы специально предоставленные известными современными художниками работы по мотивам Хлебникова (Виктора Пивоварова, Алексея Каменского, Юрия Злотникова, Дмитрия Лиона, Владимира Сальникова, Нины Котел).

Донос в «Худлит» при подготовке издания в серии «Забытая книга» стихов, переводов и прозы Бенедикта Лившица до сих пор числится в серии самых трагикомических анекдотов. Парнис потребовал, чтобы изъяли мое имя в комментарии к стихам, Павел Нерлер отказался. Дальше последовал маневр в духе Ноздрева, и любитель показных жестов, подойдя к окну, пригрозил суицидом, если его желание не будет исполнено. Книга «Полутораглазый стрелец» (1991) вышла в кастрированном виде — без поэтического наследия Лившица, но с вступительной статьей М.Л. Гаспарова к его стихам и переводам. Из-за меня пострадали — сам поэт, его вдова, Павел Нерлер и Н.Я. Рыкова (комментатор переводов). Зато теперь Парнис в фейсбуке может рассказывать, как он любил Надежду Януарьевну и Екатерину Константиновну. Пуант печальной повести: редактор(ка?) скромно потупившись, добавила: „У нас второй этаж, не страшно, мог бы и прыгнуть. Правда, высокий”. (Вот такие старинные анекдоты содержат стены Новой Басманной, 19.)

Пространный донос держателю сайта «Хлебникова поле» (ka2.ru) с требованием немедленно убрать статьи Г. Амелина и В. Мордерер. Пермяк Владимир Молотилов ослушался и не убрал, за что получил угрозы будущих санкций, а в качестве сокрушительной кары зазнавшийся барин снял свои тексты. Все же не решаюсь полностью процитировать весь букет похабных непристойностей в инкриминируемых мне обозначениях, среди которых самое любезное — “убийца”. Уж очень полюбилось затейнику-хлебниковеду собственное остроумие с неоднократной пляской вокруг моей фамилии. Дефиницию привожу из письменных источников, с брезгливостью удостоверяя ею факты биографии благодарного Парниса. („Сады тошнит от верст затишья…”)

Недавним вздорным доносом Парниса было обращение в уже опробованную тридцать лет назад инстанцию, в редакцию словаря «Русские писатели». Теперь он потребовал, чтобы для него и Хенрика Барана заменили редактора Елену Войналович, чья вина оказалась по советским меркам почти преступной. Парнис заявил, что ему стало известно о ее неблагонадежности — дружбе с В. Мордерер. Забегали-забегали и послушно заменили на И. Роднянскую. Прочитав в словаре текст о Велимире Хлебникове, я, наконец, поняла для чего понадобилась эта грубейшая катавасия. Сожалею, что Барану, который писал статью (из-за бессилия соавтора), не удалось, как он ни старался, побороть низменные амбиции Парниса, недостаткам и идеологическим перекосам пришлось бы посвятить пространную рецензию, но один (обещанный!) изъян виден невооруженным глазом. Библиография пестрит вкусовыми лакунами, и основная — отсутствие ссылки на крупнейший в мире агрегатор книг и статей о Хлебникове — ka2.ru. Так Парнис поквитался с Молотиловым.

Для финала я прибегну к подлатанной цитации. А она, как известно, „есть цикада — неумолкаемость ей свойственна”, и Сверчок — дальний ее родственник. Перескажу своими словами (чтобы избежать плагиата) журналистский текст, посвященный другому известному персонажу (а кому — даже не пытайтесь угадать!), уж очень много сходств и совпадений мне привиделось.

Претензии и страдания — это фантомные боли одержимого пасынка судьбы, который по собственному скудоумию потерял близких людей (их иногда доводилось убедительно бить ногами, норовя попасть в живот). А теперь, чтобы спасти лицо перед усомнившимися, герой пытается доказать себе и миру, что он достойный преемник, отец футуризма, мэтр и гуру.

Отбросив эллипсисы, я хотела показать, подытожив, что я была только приманкой в гамлетовской мышеловке, в действительности по-прежнему служа фрейдистской ширмой для отеческой тени. И это не столько мне долго и подловато мстило мелкотравчатое ничтожество, сколько пытался вскарабкаться на место своей мечты Парнис, внушая всем, что он истинный наследник учителя и отца, „папы Карло” — Мирона. („Мне весело, ласка, понятье о юморе Есть, верь, и у висельников на осине…”)

Прими как дар любви моё изображенье,

Конечно, ты его оценишь и поймёшь, —

Припомни лишь при сем простое изреченье:

„Не по хорошу мил, а по милу хорош”.

Ф.И. Тютчев. Почтеннейшему имениннику Филиппу Филипповичу Вигелю

И эту пушку, заодно с расчётом,

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.

А. Твардовский. Рассказ танкиста

лебникова поле возделывается 20 лет, отчасти трудами Анфисы Абрамовны Ганнибал, убийцы Александра Великого. Моё дело сторона: держатель. От слова держиморда, присвоенного встарь тому же Александру. Александрилья Великого схлопнулась куплетом романса

лебникова поле возделывается 20 лет, отчасти трудами Анфисы Абрамовны Ганнибал, убийцы Александра Великого. Моё дело сторона: держатель. От слова держиморда, присвоенного встарь тому же Александру. Александрилья Великого схлопнулась куплетом романса Кликните по чёрно-белому изображению справа, и неведомая сила перебросит ваш доселе скучающий взор на путеводитель по делянке известной (да проснитесь же) по ультиматуму А.Е. Парниса суки, воровки и убийцы (обеими руками голосую за убийцу, поймёте чуть погодя). Экий громозд, но не в этом суть: куча-мала и совместного, и самоличного. Обратите внимание: «Меркнут знаки зодиака...» самоличное не весьма, налицо сопроводиловка.

Кликните по чёрно-белому изображению справа, и неведомая сила перебросит ваш доселе скучающий взор на путеводитель по делянке известной (да проснитесь же) по ультиматуму А.Е. Парниса суки, воровки и убийцы (обеими руками голосую за убийцу, поймёте чуть погодя). Экий громозд, но не в этом суть: куча-мала и совместного, и самоличного. Обратите внимание: «Меркнут знаки зодиака...» самоличное не весьма, налицо сопроводиловка.

На Хлебникова поле об этом исполине авангарда таки собрано, включая увесистую подборку свидетельств современников. Для притчи особенно подойдёт свидетельство Андрея Вознесенского. Пересказывать и не подумаю, а сообщу отзыв Кручёных: его все забудут, меня никогда. Уже изгладился Вознесенский напрочь, граждане. Один только Молотилов и помнит почеркушку из поминальника Филиппа Денисовича Бобкова. С позывными своих в доску, назовём так. Позывной Авозь. Да вы у Сережи Бобкова справьтесь: его перл.

На Хлебникова поле об этом исполине авангарда таки собрано, включая увесистую подборку свидетельств современников. Для притчи особенно подойдёт свидетельство Андрея Вознесенского. Пересказывать и не подумаю, а сообщу отзыв Кручёных: его все забудут, меня никогда. Уже изгладился Вознесенский напрочь, граждане. Один только Молотилов и помнит почеркушку из поминальника Филиппа Денисовича Бобкова. С позывными своих в доску, назовём так. Позывной Авозь. Да вы у Сережи Бобкова справьтесь: его перл.| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||