По сути перед нами своеобразная схема путешествий Хлебникова в 1920–1921 гг. Но судя по некоторым совпадениям наброска с письмом из Баку от 3 января 1921 г. (об этих перекличках речь еще впереди), данная схема, как и весь отрывок, могла бы быть датирована с достаточной степенью точности: конец декабря – начало января. Стало быть, Персия, куда Хлебников попал лишь в середине апреля 1921 г., была в приведенном перечне еще только далекой и почти несбыточной мечтой поэта. Однако уже здесь вырисовывается и реальная, и предугаданная картина хлебниковских пространственных перемещений двадцатого – двадцать первого годов и ориентировочного ориентального направления его поисков. Собственно, уже «Азы из Узы», «Ладомир» и некоторые другие вещи харьковского периода наметили вектор движения. Пути поэта на Восток. Персия — этим магическим и почти сакраментальным словом, столь притягательным для целых поколений русских художников, полны и письма Хлебникова первых месяцев 1921 года: 2-го января, сестре: Я хотел поехать в Персию, но может быть, поеду в Владикавказ или Дербент (5, 317); 18-го февраля, В.В. Маяковскому: Я живу на грани России и Персии, куда меня очень тянет (5, 318). И т.д.

Кавказ, Закавказье, Баку — это тоже Восток, и он в глазах Хлебникова прекрасен. Из того же письма к Маяковскому: На Кавказе летом будет очень хорошо, и я никуда не собираюсь выезжать ‹...› Снимаю с себя чалму Эльбруса и кланяюсь мощам Москвы (5, 318). Из письма к матери (9 апреля 1921 г.): Здесь очень хорошо! Я остаюсь на всю жизнь на Кавказе (5, 319).

Баку, где Хлебникову жилось трудно и голодно, воспринимается им в какой-то степени как некий “перевалочный пункт” и временное обиталище: зима здесь походит на Нерчинские рудники, гнетут дороговизна и тяжесть большого города (5, 320, 322).

Но именно здесь, в Баку, где плохо (5, 321), Хлебникову удалось в значительной мере ощутить Восток в его сущностной, рабочей, человеческой постижимости, не говоря уже о том, что “прыжок” в овеянную мечтою Персию был осуществлен также с бакинского “плацдарма”.

Период пребывания Хлебникова в Баку был недолгим: с октября 1920 по середину апреля 1921 года. И в творческом отношении он дал немного. Однако работа поэта в Бакинском отделении РосТА, где писались подписи к плакатам (в частности, к работам его друга художника Доброковского), требовавшие смены поэтического арсенала, обращения к “частушечному”, лубочному строю стиха, оказалась небесполезной для расширения художественной стилистики Хлебникова. Приближение к живому, фольклорному духу и разговорной стихии (что особенно четко просматривается в известной стилизации От утра и до ночи / Вяжет Врангель онучи ‹...›) впоследствии скажется и на структуре иранских вещей Хлебникова, особенно на поэтике многоплановой «Трубы Гуль-муллы».

Из стихотворений бакинского периода нас, в соответствии с темой исследования, могут заинтересовать лишь три произведения: неопубликованный набросок, с упоминания о котором мы начали разговор об этом этапе творчества Хлебникова; концентрированное шестистишие с необычным названием «Б»; явно относящийся к текстам Кав-Роста текст-подпись «От Каира до Калькутты...».

Название города, где создан набросок Хлебникова, дважды возникает в экспозиционном стихе, вначале напоминающем некую словесно-фоническую игру, поэтический экзерсис: Баку! Бакунина Нины уход ‹...› В этом стихе нет, кажется, никакого смысла, что, на первый взгляд, подтверждает абсолютно не связанный со знаменитой фамилией дальнейший текст:

Вернемся к первому стиху. Читая его, мы убеждаемся в том, что Хлебникова не просто увлекла любопытная возможность “разложить” фамилию Бакунина на легко улавливаемый двойной звукоряд с автономными и независимыми семами (‘Баку’ — ‘Нина’), хотя очевидно, “игра” началась именно с такого эксперимента.4![]()

![]()

![]()

Несмотря на отрывочность изображения, оно предметно, зримо; перед нами — конкретный город, не только названный, но и нарисованный рукой художника, — Баку, с его постоянно дымящими нефтяными вышками, вызывающими в воображении картины, сближающие его то с человеком (Курю из трубки моряка ‹...› Синий дым, / Мой пороховой чубук ‹...›), то с природой (Жил сосен бор ‹...›), то с вечностью (Башен мир ‹...›). Ассоциации, связанные с деталями и явлениями вещного ряда (трубка, чубук, пушки, из жерла которых вырывается дым, соломина пороховая, колос, что пускает дыма пузыри |лес вышек, громады башен, стволы деревьев с дымной хвоей), имеют определенное внутреннее наполнение и содержание. Они представляют собой разнообразные и многочисленные метафорические вертикали, соединяющие землю и небо (или море и небо) — “низ” и “верх” того объемлемого взглядом пространства, которое одновременно выражает и статику, и динамику: и лик Баку, и реалистическую символику его тяготения к высоте, его движения ввысь. Вместе с тем этот городской “портрет” привлекает „лица необщим выраженьем”, внутренней энергией необозначенного действия, воплощенного в суровых красках и деталях трудового пейзажа, прочерченного лесом вышек.

При всей внутренней незавершенности отрывка, поражает удивительная рельефность внезапных уподоблений Хлебникова, их непрерывная сменяемость новыми неожиданными сравнениями, каждое из которым, возникая в фантазии поэта, немедленно “выдает” и „необщее выражение” очерка самого художника.

Лишь дочитав текст до конца сознаешь, что дважды повторенное имя города в зачине стихотворения — своеобразный трамплин для разбега, чтобы, “взлетев” на высоту и объяв взором весь Баку, воссоздать не облик, а образ. И действительно, в контурах урбанического пейзажа возникает не столько впешностная характеристика города на Каспии, сколько сущность, сердцевина, доминанта самого бытия страны огня, прозреваемая Хлебниковым сквозь мир, одетый в хвои сажи.7![]()

Обратим внимание на то, что Хлебников не стремится показать восточный город (как он это делал, скажем, в «Хаджи-Тархане»), хотя его реалии и специфические приметы в Баку, — перед глазами. Не отделанный (недописанные строки, неясность и незавершенность внутренних кусков), набросок оставляет тем не менее впечатление композиционно законченного произведения, очерченного и замкнутого кругом обращения в экспозиции и последними штрихами “портрета” в концовке. Так что при всей внутренней хаотичности можно, как ни парадоксальным это покажется, говорить об общей семантической и художественной целостности вещи. И в этом плане примечательно, что здесь нет ни восточных базаров, ни особенных лиц или характеров, ни красочных одеяний, ни излюбленных Хлебниковым ориентальных ономастических или топонимических вкраплений. Есть лишь один начинающий стихотворение топоним и единственная его реальная “примета”, вызывающая цепь разнообразных ассоциаций, но ассоциаций, сведенных также к одному, общему образному знаменателю, позволяющему постигнуть тему неназванной нефти как тему судьбы. Именно это как бы затмевает все иные грани и повороты мысли и воображения, возможности ориентального видения поэта, связанные с восточным городом, где создавался рассматриваемый текст.

Как мы помним, в этом тексте топоним ‘Баку’ выступал в качестве своеобразного звукового импульса произведения.

В стихотворении «Б», также относящемся к бакинскому периоду творчества Хлебникова, название восточного города вновь появляется в экспозиционном стихе, а фамилия Бакунина перемещается в концовку. Однако звуковой “первотолчок” произведения выполняет здесь, на наш взгляд, иную содержательную функцию. Хотя в стихотворении “продолжен” эксперимент с фоническими перекличками ‘Баку’ — ‘Бакунина’, а имя города вынесено в зачин и финал, образуя архитектоническое кольцо, “бакинская” тема здесь не только не обретает рисунка и звучания нефтяного образа-пейзажа, но и вообще не по сути возникает в произведении. Изменение, расширение семантической функции дважды повторенного топонима связано здесь, в отличие от наброска, именно с принадлежностью Баку к Востоку. При этом, постигнув фонико-цветовую структуру поэтики Хлебникова, можно, как увидим, утверждать, что речь идет о новом, революционном Востоке. Об этом свидетельствует не просто смысловая направленность стихотворения, но и его закодированное название и вся выстроенная на нем концентрированная звукопись текста, начинающегося и кончающегося с той же важной в сенсорной системе хлебниковского духовно-художественного мироощущения фонемы ‘б’, которая звучит в топонимике и ономастике (Баку, БомБей, Бизант, Багдад, Мирза-Баб, Энвер-Бей, Бакунин) и некоторых иных лексемах стихотворения (Бьет, наБат). Чтобы постигнуть смысл столь внушительной насыщенности небольшого текста звуком ‘б’ (тринадцатикратный повтор в шести стихах) и связать концентрацию одной фонемы в малом лирическом пространстве не просто с содержанием стихотворения, но и с общим хлебниковекпм восприятием духовной эволюции Востока (что кажется невероятным), попытаемся соотнести текст с тем внутренним ощущением взаимосвязи звука и цвета, которое неоднократно декларировалось поэтом и воплощалось им непосредственно в художественной практике.

Каков же смысл заголовка «Б» и столь насыщенной концентрации декларируемого им звука в стихотворении?

Для понимания этого феномена обратимся к «Записным книжкам» Хлебникова, к наброску 1919 года «У судей могут быть все права...». Спираясь на опыт и художественное восприятие мира французских собратьев по перу, Хлебников утверждал здесь свое понимание звуковых и смысловых пересечений и связей, в системе которых звук Б также играл определенную роль:

То, что в художественном сознании Хлебникова Б — ярко-красный цвет, можно понимать и не понимать, полагать явью или чудачеством, истиной или фантазией; но считаться именно с таким восприятием звука необходимо, хотя бы согласно пушкинскому правилу судить художника по законам, им самим над собою признанным.

На наш взгляд, приведенную запись Хлебникова о соответствии смысловых и звуковых слов и фонем, о восприятии им звука ‘б’ как фонического “синонима” ярко-красного цвета и следует положить в основу рассматриваемого бакинского стихотворения и его “странного” названия, тем более что семантика звука здесь полностью соответствует общему революционному смыслу шестистишия. Правда, в нем нет ни слова о революции, но господство красного цвета (в его звуковом выражении) вполне соотносится с текстом, где торжественный набат возвещает миру о том, что цвет свободы и борьбы, знамен и крови распространяется все далее на Восток, неся идеи, символизируемые именами великих борцов за свободу духа Мирза-Баба и Бакунина.

Если ключевой звук в произведении — ‘б’, т.е., по Хлебникову, цвет стягов и крови, пролитой в борьбе за национальное и социальное освобождение, то ключевые лексемы бакинского шестистишия — именно Мирза-Баб и Бакунин. Для поэта они — великие преобразователи мира, близкие его душе и устремлениям. Великий реформатор ислама, казненный за свои духовные убеждения, боровшийся за них с оружием в руках, и не менее знаменитый анархист, проповедник народничества и революционного взрыва, предстают здесь отнюдь не в “узкофункциональных” конкретно-исторических ипостасях, а скорее именно в эмблематическом значении “духовных вождей народа”, как писал Хлебников, в частности, о Бакунине еще в 1914 г. (648).9![]()

Перекличка “наБАтных” фонем (БАку | БАмбея | БАгдад | БАБОМ | БАкунина | БАку) позволяет ощутить, что «Б» для Хлебникова здесь не только цвет, но и важный звук в своем первородном значении — звон колокола, возвещающий о народном взрыве. Подобную мысль помогает постигнуть и написанный позже отрывок «Железное перо на ветке вербы», завершающийся строками о том, что из начальных звуков Баку и Москвы вышло “бом” — подражание удару колокола.10![]()

![]()

Здесь, естественно, нет подлинного историзма, ибо перед нами — взрыв лирического чувства, где факты и события “подменены” эмоциями и символами. Но здесь есть тот “лирический историзм”, который ассоциируется в нашем сознании с ощущением верно осмысляемого поэтом общего направления исторического процесса в целом, — ощущением, художественно точно переданном в пространственно-временных связях, фонико-цветовой структуре, ономастике и топонимике стихотворения, в его торжественно-оптимистической тональности, ритмике и мелодике.

Третье произведение “бакинского” цикла, имеющее отношение к проблеме нашего исследования. — ориентальная “агитка” для Бак-РОСТА:12![]()

Как видим, этот лубочный и обнаженно-агитационный, “плакатный” текст не представляет особой эстетической ценности. Тем не менее он может быть интересен для постижения некоторых общих явлений, связанных с проблемой “Хлебников и Восток”.

Во-первых, нас привлечет двустишие, где подтверждается точность наблюдений над связями звука, цвета и смысла в «Б». При этом отметим, что «От Каира до Калькутты...» было написано раньше (оно опубликовано в бакинской газете «Коммунист» в конце октября 1920 г., вскоре после приезда Хлебникова в Баку). Так что строки Точно бомба из Бомбея // Он врывается в Баку воспринимаются как некий “эмбрион” будущего стихотворения «Б», где доминантный звук приведенного раннего двустишия обретет такое же, но в большей степени символизированное значение и сделается не только заголовком, но и содержательной основой всего текста. В “агитке” это “проходной” момент, но в то же время и фактор, концентрирующий в себе семантику хлебниковского ярко-красного “цветозвука”. Кстати, здесь звук лишь дополняет цвет (как знамя, ал), а его соотнесение с общим движением темы (освобождение Востока от рабства) подтверждает и общий революционный смысл «Б», и наши выводы насчет константности опорных структур эстетической системы и целостности художественного сознания Хлебникова.

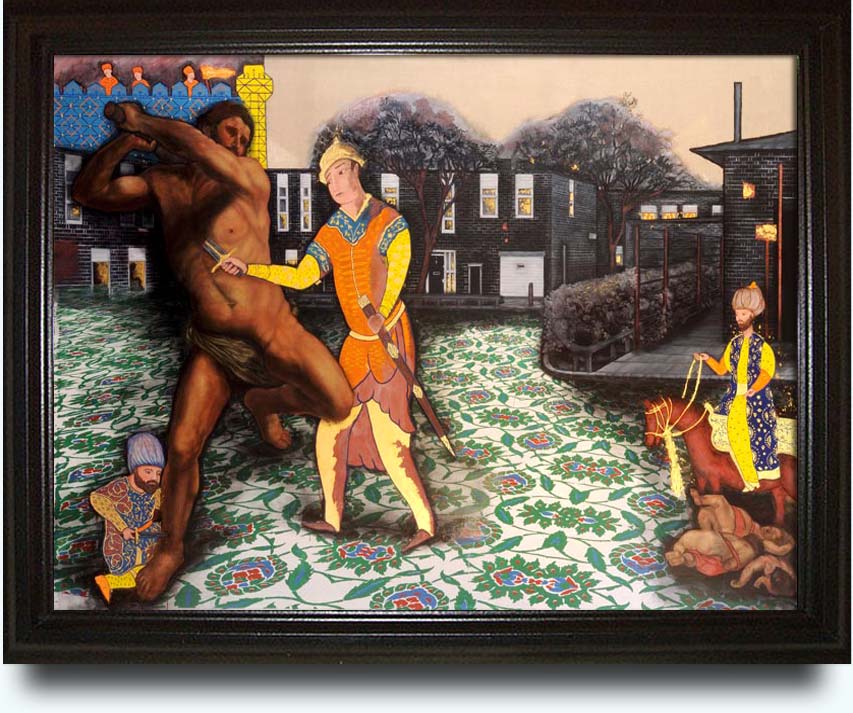

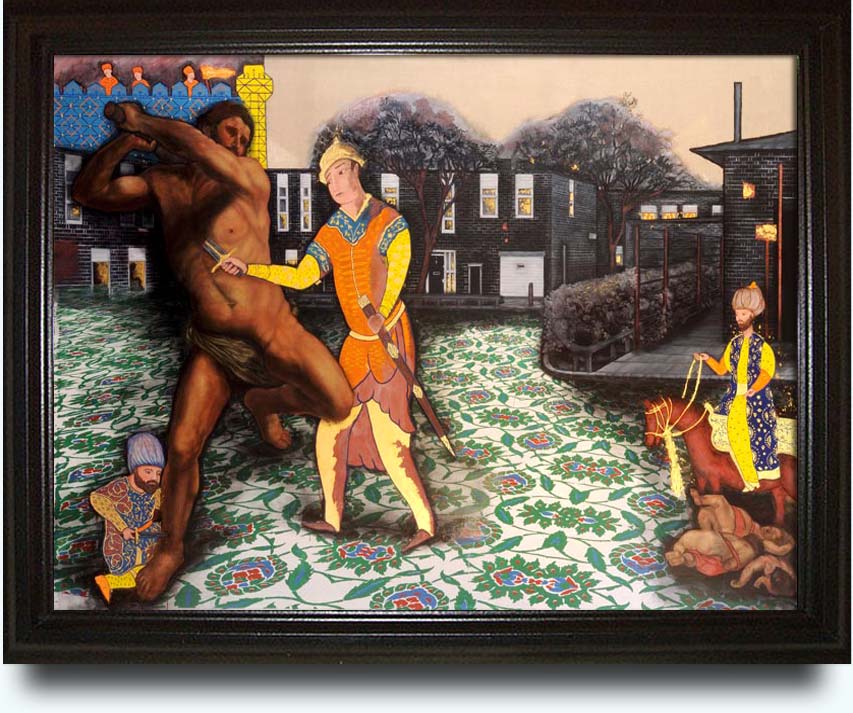

Во-вторых, гротескно-лубочная, в духе жанра “социального заказа”, картинка Востока, изображенного в виде ишака, оседланного подлым Энглизом,13![]()

В полной мере эта возможность и это движение возникнет и проявится в стихах условного “иранского цикла”, к исследованию которого мы и приступаем в следующей главе монографии.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||