Единство культуры определенной эпохи раскрывается в аналогиях, устанавливаемых в различных сферах деятельности человека. Сравнение произведений искусств — вот поле, предоставляющее особенные возможности обнаружения сходства в далеких, на первый взгляд, областях художественного творчества. Между тем, именно такой метод позволяет находить нечто общее, и это общее можно считать проявлением “духа времени”, часто упоминаемого, но не слишком часто демонстрируемого на конкретных образцах.

Когда Р. Якобсон называет в одном ряду Пикассо, Джойса, Брака, Стравинского, Хлебникова и Ле Корбюзье как художников, оказавших влияние на язык и лингвистику начала XX века, то это — нечто большее, нежели перечисление имен.1 Они оказали воздействие на отмеченные Якобсоном сферы потому, что в их деятельности было нечто общее для их времени. Показать это общее — задача и важная, и трудная. И подходить к ней следует путем разработки частных вопросов. Предлагаемая статья является опытом приближения к этой задаче без претензий на ее решение.

Они оказали воздействие на отмеченные Якобсоном сферы потому, что в их деятельности было нечто общее для их времени. Показать это общее — задача и важная, и трудная. И подходить к ней следует путем разработки частных вопросов. Предлагаемая статья является опытом приближения к этой задаче без претензий на ее решение.

В интереснейшей книге В.П. Григорьева, посвященной языковым и иным аспектам творчества Хлебникова, автор, отмечая интерес поэта к музыке Скрябина, пишет:

Возможно, что имена Прокофьева или Стравинского в большей мере, с большей полнотой отвечали бы той роли, которую Хлебников отводил деятельности Скрябина ‹...›

2

Это на самом деле так. Проведем некоторые параллели между Стравинским и Хлебниковым. В этих параллелях, какими бы они ни были ограниченными, раскрываются глубинные связи между различными сферами русской художественной культуры первых десятилетий XX века. Попытаемся отметить сначала некоторые характерные черты “русского периода” творчества Стравинского. Затем сопоставим их с аналогичными признаками поэзии Хлебникова. Это позволит выявить сущностную близость (при всех различиях) столь далеких творцов, как замечательный композитор и не менее замечательный поэт.

В «Хронике моей жизни» имеются два высказывания Стравинского, непосредственно касающиеся его отношения к тексту. Первое — о его «Трех стихотворениях из японской лирики»:

Графическое разрешение проблем перспективы и объема, которое мы видим у японцев, возбудило во мне желание найти что-либо в этом роде и в музыке. Русский перевод этих стихотворений как нельзя лучше подходил для моей цели; общеизвестно ведь, что русская поэзия допускает лишь тоническое ударение. Я принялся за эту работу и добился того, чего хотел, обратившись к метрике и ритму; однако было бы слишком сложно объяснить здесь, как я это сделал.

3

Другое высказывание относится к произведению, сочиненному в 1913 году, и объясняет выбор мертвого языка — латинского — для либретто оперы «Царь Эдип», созданной в 1926–27 гг.:

Какая это радость сочинять музыку на условный, почти что ритуальный язык, верный своему высокому строю! Больше не чувствуешь над собою власти предложения, слова в его прямом смысле ‹...› Текст ‹...› становится для композитора исключительно звуковым материалом. Он может разложить его так, как хочет, и уделить все свое внимание тому первичному элементу, из которого он состоит, а именно слогу.

4

Из этих цитат следует, что для Стравинского (если не принимать во внимание его самых ранних сочинений) главным вопросом во всей сложной сумме проблем отношения к тексту было его преодоление, т.е. такая трактовка структуры стиха, которая оставляла бы максимальную свободу музыке. Это касается прежде всего просодии стиха, которая, начиная с «Трех стихотворений из японской лирики», не столько отражается в ритмике музыки, сколько “снимается” этой последней. «Три стихотворения» занимают в этом отношении особое место.

Характеризуя строение японской “танки”, А.П. Квятковский писал следующее:

Танка (япон.) — древняя национальная форма пятистрочного стихотворения в японской поэзии, без рифм и без ясно ощутимого метра: в первой и третьей строках Т‹анки› по пяти слогов, в остальных — по семи, всего, таким образом, в Т‹анке› 31 слог ‹...›

5

Близка этому описанию характеристика “танки”, данная известной переводчицей японской поэзии В.Н. Марковой и уточняющая укоренившееся представление об акцентуации японского языка и стиха. В.Н. Маркова пишет, касаясь появившегося в 1908 году в журнале «Северное сияние» очерка Г.А. Рачинского «Японская поэзия» (впоследствии вышедшего отдельной книгой):

Рачинский утверждал в своей книге, что „японский язык знает только открытые слоги и произносит их так бегло, что ударения едва заметны“. На самом деле ударение в японском языке существует, но другого типа: музыкальное, а не силовое.

6

Ясно, что при переводе японских стихов на русский язык они получают новое качество, свойственное русской системе стиха — тоническую оправу. Так произошло и в переводах А. Брандта, которые Стравинский положил в основу своих «Трех стихотворений из японской лирики». Выполненный малоизвестным поэтом перевод позволил композитору обращаться с текстом достаточно свободно. Возможно, Стравинский знал упомянутую работу Г.А. Рачинского, и преодоление тонической системы стихосложения стало для него не только нужным, но даже необходимым. Стравинский воспользовался возможностью отрыва музыкального ритма от стихового. В вокальной музыке они обычно совпадают. Но существует всегда много потенциальных вариантов соотношений этих двух составляющих вокальной музыки. Музыкальный ритм, будучи независимым от непреложных данностей речевых ударений, может весьма разнообразно согласовать музыкальный и стиховой ритмы.

Но в данном случае для Стравинского целью была не согласованность, а наоборот — полное противоречие между двумя ритмическими рядами. И достиг он этой цели путем сознательного и последовательного нарушения обычных правил просодии. Мелодика «Трех стихотворений» постоянно заставляет ударяемый слог текста падать на неударяемую долю такта. И наоборот — неударяемые слоги приходятся на слабые доли такта.7

Так уничтожается речевой акцент, стих лишается признаков тонической системы стихосложения. Две ритмические сферы — речевая и музыкальная — оказываются разъединенными. Более того — они взаимно лишают друг друга четкости, “материальности”, делают декламацию (музыкальную) аморфной, расплывчатой.

Этот опыт Стравинского остался, конечно, единичным. Продолжать его было просто невозможно. Но его следы можно заметить в той свободе, с какой Стравинский обращается с текстом в лучших своих произведениях, произведениях “русского периода”, непосредственно связанных с народной поэзией. Нет сомнения, что эта поэзия восхищала его неподражаемой свежестью, даже некоторой “экзотичностью”, непривычной для горожанина первозданной силой. Народная поэзия позволяла композитору воплотить в музыке “скифство”, которое столь громко зазвучало в русской поэзии начала XX века. Неслучайно такие ранние произведения Стравинского, как «Голубь», «Незабудочка-цветочек» (стихи К. Бальмонта), «Весна», «Росянка», были уже связаны (пусть опосредованно) с преломлением в профессиональной, “культурной” поэзии мотивов, ветречающихся в глубинных пластах фольклора, в отдаленных деревнях и скитах России начала века. Конечно, и у Бальмонта, и у Городецкого эти пласты приобрели весьма сглаженный характер. Символизм в лице Бальмонта и акмеизм — Городецкого мало оставили от подлинно народной самобытности. Да и музыка Стравинского в этих сочинениях не достигла еще той суровости и даже жесткости, которые сказались в музыкальном языке «Прибауток», «Кошачьих колыбельных», «Подблюдных», «Байки про лису» и, особенно, «Свадебки».

Во всяком случае, в сочинениях “русского периода” (нужды нет, что значительная его часть протекала вне России) композитор проник в весьма древние пласты русского народного поэтического слова и поставил перед собой цель его воплощения в музыке. Этот опыт Стравинского не только стал основой создания целого ряда его выдающихся сочинений, но и послужил мощным стимулом для аналогичных исканий в других странах.

Как уже отмечалось, в вокальных сочинениях “русского периода” Стравинский не ставил перед собой таких экстремальных задач в трактовке поэтического слова, как в «Трех стихотворениях из японской лирики». Весь склад русской народной поэзии, которая на длительное время (около 10 лет) стала творческим стимулом для композитора, не позволял и не требовал таких предельно смелых экспериментов. И все же чистая “игра” акцентами, “борьба” между речевым и музыкальным ударениями встречаются постоянно. Примеров — очень много, и они чрезвычайно разнообразны.

В наиболее крупных и зрелых произведениях Стравинского “русского периода” можно обнаружить очень много примеров, воплощающих эти свойства акцентуации русского народного стиха в музыке. При этом зачастую возникают те противоречия между речевым и музыкальным ударением, которые были отмечены автором в связи с анализом небольшого фрагмента «Полковник» (третьей из «Прибауток»).8 Вопрос об акцентуации представляется настолько важным для поставленной здесь темы об отношении композиторской практики Стравинского к русской поэзии, что необходимо обратиться к примерам из «Байки про лису» и «Свадебки» — произведений, находящихся в сфере подчеркнутого использования русского интонационного словаря, в которых мастерство Стравинского достигло высшей точки.

Вопрос об акцентуации представляется настолько важным для поставленной здесь темы об отношении композиторской практики Стравинского к русской поэзии, что необходимо обратиться к примерам из «Байки про лису» и «Свадебки» — произведений, находящихся в сфере подчеркнутого использования русского интонационного словаря, в которых мастерство Стравинского достигло высшей точки.

Небезынтересен пример из «Байки» (цифра 20 партитуры), в котором меняется и внутреннее деление составных тактов 7/8, делящихся попеременно на 3 + 4/8 и 4 + 3/8, а затем выступают и другие размеры: 6/8, 5/8, 3/8. Эти размеры — не просто запись. Они ясно воспринимаются слухом благодаря очень определенной акцентуации, достигаемой фактурным противопоставлением ударов аккордов в низком регистре (альт, виолончель, контрабас, цимбалы, литавра) и равномерного движения в среднем (скрипки, фагот) и высоком (удваивающая скрипку флейта). Низкие, ударного характера аккорды выделяют сильные доли каждого такта и тем самым подчеркивают слоги, падающие на эти сильные доли. Поскольку в этом случае имеет место точная изоритмия вокального и инструментального фактурных слоев, то акцентуация в нижнем регистре не может не сказываться на распределении ударений в тексте. И в этом Стравинский достигает большой дифференциации, недоступной речи, декламации или обычному музыкальному произведению. Так, если сравнить два случая расположения ударения: в одном и том же слове „понесла“, то в первом случае („понесла меня лиса“) указанный фактурный акцент совпадает с речевым ударением и выделяет последний слог начального слова. Во втором случае („понесла петуха“) первое слово находится по его месту в такте почти в том же положении, что в начале данного примера. Как и в первый раз, так и здесь первый и второй слоги („по-не...“) образуют анакрузу, ударным оказывается — в полном согласии с речью — третий слог („сла“). Однако повторение этого слова отличается введением инструментального акцента, падающего на первый слог, который приобретает несвойственную речи силу. Хотя здесь и нет явного переноса ударения, все же возникает усиление безударного слога. Тем самым ритмика этого фрагмента приближается к характерному для народной поэзии и музыки переносу ударения. Этот пример (аналогичных образцов можно бы привести больше) показывает, что Стравинский привлекает разнообразные средства, в частности фактурные, для воплощения при помощи музыки и в самой музыке той вариантности акцентуации, которая— вполне обоснованно — представлялась ему важнейшим средством воссоздания архаического, глубинно народного характера музыки.

В «Свадебке» находим также немало примеров таких передвижений ударений.

Упомянем лишь один случай переноса ударения, весьма заметного, как относящегося к имени собственному (цифра 60 и цифра 62 партитуры). После нормативного ударения — «Лука» — оно сдвигается на первый слог. Подобных примеров достаточно, чтобы уяснить известную закономерность, встречающуюся в вокальной музыке Стравинского его “русского периода”, она является музыкальным воплощением принципа народного русского стихосложения, допускающего большую свободу акцентуации отдельных слов.

Указывая на эту особенность русских стихов, исследователи многократно отмечали ее как важнейший характерный признак народной просодии. Современный исследователь русского народного стихосложения М.П. Штокмар цитирует высказывание А.А. Потебни, отметившего еще в 1884 году:

Независимость ритмических ударений от грамматических (напр., кóлодéзь) чаще встречается в старинных песнях чем в новых.

И М.П. Штокмар продолжает:

Слагая текст к старому напеву, они (народные певцы.—

Ю.К.) уже знают, что согласование текста с напевом не требует кропотливых тонкостей, ибо словесные ударения исправно гнутся при помощи мелодии. В новое время, по словам Срезневского, „сделались возможными такие народные песни, которые отличаются от обыкновенной разговорной речи только музыкальным напевом и в которых выражения по своей форме так мало зависят даже от напева, что одну и ту же песню можно прилаживать к напеву и так, и иначе, и вставляя слова и выпуская, и меняя их порядок“.

9

И далее Штокмар продолжает:

‹...› от допущения акцентных искажений как своеобразной “поэтической вольности” до признания их самостоятельным выразительным средством народно-песенного искусства — только один шаг.

10

Приведенные здесь цитаты из книги М.П. Штокмара со ссылками на мнения авторитетных ученых прошлого показывают, сколь велика роль данной черты русского народного стихосложения, черты, напоминающей особенности античной стихотворной техники, допускавшей весьма серьезные расхождения между обычным речевым ударением и поэтической просодией.

Для уяснения отношения Стравинского к поэзии, особенно к русской народной поэзии — это вопрос важный, узловой. Если свойственная этой последней относительная независимость ритмических ударений от повседневной речи является признаком архаичности песен, то последовательное и достаточно частое утверждение, “обыгрывание” этой независимости Стравинским есть признак его устремления к архаике. Речь не идет, естественно, о какой-то “музейности”. Стравинский никогда не имел в виду воссоздания какого-либо стиля. Его целью всегда было создание своей собственной музыки, однако он не отказывался от тех или иных стилистических связей и даже прямой стилизации. В “русский период” одной из таких связей стала столь частая в инструментальных произведениях Стравинского 20–30-х годов техника, соединяющая повторяющийся мелодический мотив с меняющимися акцентами-ударениями. Этот прием, несомненно, перенесен из описанных уже вокальных сочинений, в которых он возник как перенос речевого ударения на слабые доли музыкального такта.

Но акцентуация в произведениях, написанных на русские народные тексты, не была единственной сферой, в которой Стравинский искал способы воплощения архаичного духа фольклора. Отношение его к русской народной поэзии охватывало и другие грани вопроса.

Прежде всего следует отметить, что как в выборе текстов (которые он сам составлял, пользуясь собраниями русской народной поэзии), так и в их музыкальной трактовке Стравинский постоянно обращался к таким формам фольклора, как прибаутка, присказка, детский стих, колыбельная. Даже его относительно крупные сочинения — «Байка про лису», «Свадебка» — оказываются составленными из небольших форм, в которых названные и подобные им жанры нашли свое воплощение. Он строит музыкальную форму под явным воздействием этих простых стихотворных форм. Это приводит к известной мозаичности формы у Стравинского, к складыванию ее из мелких конструктивных единиц, а не к непрерывному развитию. В этом отношении Стравинский — последователь “петербургской школы”, прежде всего Н.А. Римского-Корсакова. В вокальных же сочинениях “русского периода” простые формы народной поэзии определяли строение целого. Прямое воздействие этих небольших стихотворных форм народной поэзии сказалось в четком членении музыкальной формы, в постоянных сопоставлениях тематических групп, в варьированных и, что особенно характерно, неварьированных музыкально повторах с меняющимся текстом.

Здесь важно то, что сопоставление небольших форм создает некий эквивалент, замену цитатности. Стравинский почти не цитирует народных песен. Он предпочитает сочинять так, чтобы у слушателей возникало впечатление использования попевок, мотивов народной музыки, но редко прибегает к цитатам. Дробность музыкальной интонации, ограничение ее мотивом вместо возможного, казалось бы, распева теснейше связана с повторностью этих интонаций, с многократным утверждением той или иной попевки. Все это напоминает — при всех глубочайших различиях в изложении и, особенно, гармонии — народную песенность.

М.Г. Харлап отмечает три особенности русского народного стихосложения. Первая —

отсутствие переносов (enjabement) — самый существенный признак, отличающий народный стих от литературных систем, допускающих переносы совершенно свободно (метрическая система) или же в качестве особого выразительного приёма (речевые системы).

11

И далее этот же автор указывает вторую и третью особенности:

Наряду с отсутствием переносов в фольклорной поэзии многих народов неоднократно отмечались две особенности синтаксического строя: преобладание сочинения предложений над их подчинением (паратаксиса над гипотаксисом) и параллелизм. Однако в русском народном стихе они обусловлены именно основным принципом построения стиха — принципом, который можно назвать интонационным параллелизмом. Этот принцип заключается в однообразном строении интонационных стоп, которое часто порождает единообразие синтаксических конструкций, но может быть осуществлено без такого синтаксического единообразия.

12

Эту характеристику народного русского стиха можно вполне отнести к музыке Стравинского, по крайней мере к тем его произведениям, которые непосредственно связаны с текстами, почерпнутыми и составленными из образцов народного творчества, иначе говоря, к сочинениям “русского периода”. Повторность, симметричность, достаточно ясная расчлененность — все музыкальные признаки, соответствующие, по наблюдениям М.Г. Харлапа, „преобладанию паратаксиса над гипотаксисом“, — являются не чем иным, как глубоким постижением композитором русской народной поэзии. Связь музыки Стравинского с русской народной поэзией — многосторонняя, и здесь отмечены далеко не все её стороны. Но важно то, что эта связь была не пассивной, а активной, открывающей новые музыкальные горизонты.

Итак, Стравинскому удалось найти такое преломление русской по своим ритмо-интонационным истокам музыки, которое в большой мере является отражением коренных свойств русской народной поэзии. Это преломление неразрывно связано с новизной гармонических, полифонических и фактурных приемов, направленных на воплощение древнего, “скифского” начала. Отсюда — диссонантность созвучий, краткость часто повторяющихся мотивов, ритмическая четкость и “напористость”. Древние корни получают у Стравинского смелое в своей новизне оформление, которое, однако, нисколько не противоречит первоистокам.

И тут возникает параллель между Стравинским и современным его “русскому периоду” явлением русской поэзии. Аналогичные Стравинскому обращение к первоистокам русской поэзии, отказ от условных “красивостей” в преломлении русского народного стиха имеют место в творчестве В.В. Хлебникова.

Неизвестно — знал ли Стравинский творчество этого поэта, и если знал, то каково было его отношение к необычной поэзии такого крайне смелого “испытателя слова”, каким был Хлебников. Личные судьбы этих двух выдающихся художников не имеют ничего общего. Долгая и обеспеченная материально жизнь знаменитого композитора нисколько не похожа на короткое и нищенское существование почти не признанного при жизни поэта. Многое разделяет их и психологически. И в то же время — многое их объединяет. Неслучайно в монографии Н.Л. Степанова говорится (в связи с поэмой «Поэт»), что

поэма Хлебникова исполнена той же земной, языческой стихии, что и музыка «Весны священной» Стравинского.

13

Год смерти Хлебникова (1922) совпадает с окончанием “русского периода” Стравинского. Дальнейшее творчество композитора, уже не связанное непосредственно с русской поэзией, не дает достаточно веского материала для каких бы то ни было параллелей с поэзией Хлебникова (это не значит, что оно не обнаруживает опосредованных связей с русской культурой и, в частности, с русской поэзией).

Пределы намеченной здесь аналогии — в значительной мере — зависят от самого материала искусства каждого из сравниваемых художников. Такие аспекты поэзии, как необычайно сложная лексика Хлебникова, его словотворчество, уходящее корнями в архаичные славянизмы, многие аспекты стихотворной техники (в частности, хлебниковская рифма) не находят аналога в музыке. Поэтому параллель между ним и Стравинским неизбежно ограничивается некоторыми общими устремлениями Хлебникова и Стравинского и отдельными частными вопросами трактовки ритма в музыке и в поэзии. Особая грань сопоставления творчества Хлебникова с “русскими” произведениями Стравинского — их отношение к фольклору. Здесь можно обнаружить такое сходство, что другие аспекты сравнения этих в чем-то похожих, а в чем-то очень разных художников становятся как бы производными от главной проблемы — Хлебников и фольклор, Стравинский и фольклор.

Один из основных мотивов всего, что до сих пор написано о Хлебникове, — его внутреннее родство с фольклором. Н.Л. Степанов пишет:

Летописи, заговоры, предания, поверья, древние песнопения — вот источник этой поэзии, так прочно, так естественно, без манерности стилизации, всеми своими корнями уходившей в языческую славянскую древность.

14

В другом месте читаем:

Песенные мелодии, повторы, обращения, образная система, с подчеркнутым “просторечием”, здесь перемежаются, как это обычно для Хлебникова, со “сдвигами”, неожиданно разговорными интонациями ‹...›

15

Примечательны наблюдения Н.Л. Степанова над истоками многочисленных “фольклоризмов” Хлебникова:

‹...› стихотворение «Ночь в Галиции» написано с использованием ведьмовских песен и заклинаний, приведенных в книге русского фольклориста 30–40 годов XIX в. И. Сахарова «Сказания русского народа».

16

И, наконец, этот же автор делает важное обобщение относительно поэтической техники Хлебникова:

Фольклорность многих произведений Хлебникова в самой поэтике, в обращении со словом. Песенные “зачины” и интонационные повторы, плясовые ритмы и синтаксические параллелизмы — чрезвычайно характерны для хлебниковского стиха.

17

Эти характеристики можно бы почти целиком отнести к Стравинскому (естественно, с необходимыми поправками, учитывающими иной материал и иную индивидуальность). И наоборот — многие из отмеченных исследователями творчества Стравинского черт можно обнаружить в стихах Хлебникова. Достаточно указать на две из них. Первая — обилие ритмических перебоев. Общеизвестна постоянная переменность метров в сочинениях композитора (в частности, в “русский период” его творчества). Выше уже отмечалась свобода, с какой Стравинский, опираясь на народную традицию, трактует речевое ударение. И, наконец, предпочтение, отдаваемое Стравинским сопоставлению разнородных мотивов, предложений и периодов, перед внутренним развитием материала (преобладание паратаксиса над гипотаксисом). Аналогичные черты можно наблюдать у Хлебникова. Порой хотелось бы поверить, что композиторская техника Стравинского и поэтическая — Хлебникова влияли друг на друга. К сожалению, нет данных для таких утверждений. Однако остается фактом, что сходство охватывает ряд важных признаков творческого почерка каждого из них.

Фрагмент стихотворения «Алчак» может служить примером:

Как раньше темен длинный берег,

Где дева с звоном длинных серег,

С грустящим криком, с заломом рук,

Кинулась в море, ринулась в звук

Иссиня-светлых вод,

Закончив грустный год.

(II, 50)

Здесь третья и четвертая строки дают несомненный ритмический перебой. Такие ритмические сдвиги стали у Хлебникова почти нормой, особенно в стихотворениях, написанных “белым” стихом, без рифм.

Неожиданность ассоциаций, характерная для поэта, приводит к постоянным сопоставлениям далеких образов, к напоминающим народную поэзию параллелизмам, к использованию почти частушечных, дробных построений. Например, следующий фрагмент стихотворения «Гонимый — кем, почем я знаю?» обнаруживает отчетливо эту особенность стихотворной техники Хлебникова:

В коромысле есть цветочек,

А на речке синей челн.

„На, возьми другой платочек,

Кошелек мой туго полн“.

(II, 112)

Близки этому и стихи из поэмы «Прачка», напоминающие отчасти ритмом (содержащим перебои) “частушки” из «Двенадцати» А. Блока:

Ах вы ножки, мои ножки,

Хорошие какие!

По ковровой, по дорожке,

Ровно блошки, Вы по Невскому скакали.

Господинов разыскали!

(III, 237)

Все эти черты — как Хлебникова, так и Стравинского — не стали бы, конечно, столь значительными, не оказали бы такого мощного влияния на ближайших современников и более поздних наследников их достижений, если бы не соединялись с новаторством во всех решительно аспектах, с поисками в области поэтического и, соответственно, музыкального языка в различных его проявлениях. Находки в сфере ритмики — лишь часть их достижений. На самом деле, как Стравинский, так и Хлебников стремились к обновлению языка поэзии и музыки через проникновение в глубины материала, через возврат к первоистокам, скрытым в глубине времен. Это стремление и вызвало их поиски в толще неиспользованного, нетронутого фольклора. Не того псевдофольклора, который был и остается более или менее явной подделкой, а подлинного фольклора, его древних, суровых и неизведанных пластов. Их целью было превращение элементов этого фольклора в их собственный, индивидуальный и современный язык. Каждый из них хотел говорить на музыкальном или поэтическом языке XX столетия, мысля этот язык как росток вечной языковой стихии. Применительно к Хлебникову это хорошо чувствовали его современники — крупные поэты и ученые. В. Маяковский писал о нем:

Для Хлебникова слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей. Отсюда — углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи.

18

О.Э. Мандельштам охарактеризовал Хлебникова следующими словами:

Подобно Блоку, Хлебников мыслил язык как государство, но отнюдь не в пространстве, а во времени ‹...› Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии.

19

Как видно из сопоставления высказываний о Хлебникове — его творчество, опираясь на древнейшие корни языка, стремилось к обновлению всей поэтической системы. Это подтверждается, впрочем, всем литературным наследием поэта. Важно, что он сознательно ставил перед собой задачу обновления языка поэзии. Это явствует из его теоретических статей, в которых он пытался обосновать свои смелые опыты. Хлебников писал в одной из них:

Словотворчество — враг книжного окаменения языка, и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем.

V, 233

Все эти высказывания — самого Хлебникова и о Хлебникове — можно бы отнести к Стравинскому “русского периода”. Если вспомнить великолепные характеристики интонационного языка «Весны священной», «Прибауток», «Байки», «Свадебки» и других сочинений Стравинского, данные самым проницательным и чутким из всех исследователей его музыки — Б.В. Асафьевым, если собрать вместе все наблюдения над ритмикой, гармонией, сделанные многими авторами, — то аналогия между Стравинским и Хлебниковым станет ясной. И композитор и поэт стремились к такому обновлению языка искусства, которое, “воскрешая” древнее слово и — в музыке — древнюю интонацию, сделало бы это искусство новым. Поэтому для обоих этих художников эксперимент (или, вернее, то, что вначале казалось экспериментом) стал неразрывно связанным с обращением к архаике родного слова и родной музыки.

————————

Примечания 1

1 См.:

Jakobson R. Selected Writing. I. Phonological Studies.

Mouton and Co. S. — Gravenhage. The Hague. 1962, p. 631–632.

2 Григорьев В.П.

2 Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников.

М., 1983, с. 136.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 3 Стравинский И.

3 Стравинский И. Хроника моей жизни.

Л., 1963, с. 89.

4 Стравинский И.

4 Стравинский И. Указ. соч., с. 190.

5 Квятковский А.

5 Квятковский А. Поэтический словарь.

М., 1966, с. 301.

6 Маркова В.

6 Маркова В. О переводе японской лирики. История и проблематика (очерк первый). — Мастерство перевода. 1966.

М., 1968, с. 281.

7

7 См.:

Стравинский И. Вокальная музыка, вып. I.

M., 1982, с. 129–147.

8

8 Там же, с. 150–153.

9 Срезневский И.

9 Срезневский И. Мысли об истории русского языка. — В кн.:

Штокмар М.П. Исследования в области русского народного стихосложения.

М., 1952, с. 203.

10 Штокмар М.П.

10 Штокмар М.П. Указ. соч., с. 204.

11 Харлап М.Г.

11 Харлап М.Г. Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки. — Ранние формы искусства.

М., 1972, с. 232.

12 Харлап М.Г.

12 Харлап М.Г. Народно-русская музыкальная система ‹...›, с. 283.

13 Степанов Н.

13 Степанов Н. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.

М., 1975, с. 200.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 14

14 Там же, с. 47.

15

15 Там же, с. 68.

16

16 Там же, с. 70.

17

17 Там же, с. 71.

18 Маяковский В.

18 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12.

М., 1959, с. 24.

19 Мандельштам О.

19 Мандельштам О. Буря и натиск. — Русское искусство, 1923, № 1, с. 81.

электронная версия указанной работы на www.ka2.ru

Воспроизведено по:

Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования 1911–1998.

«Языки русской культуры» М., 2000. Стр. 707–718, 857

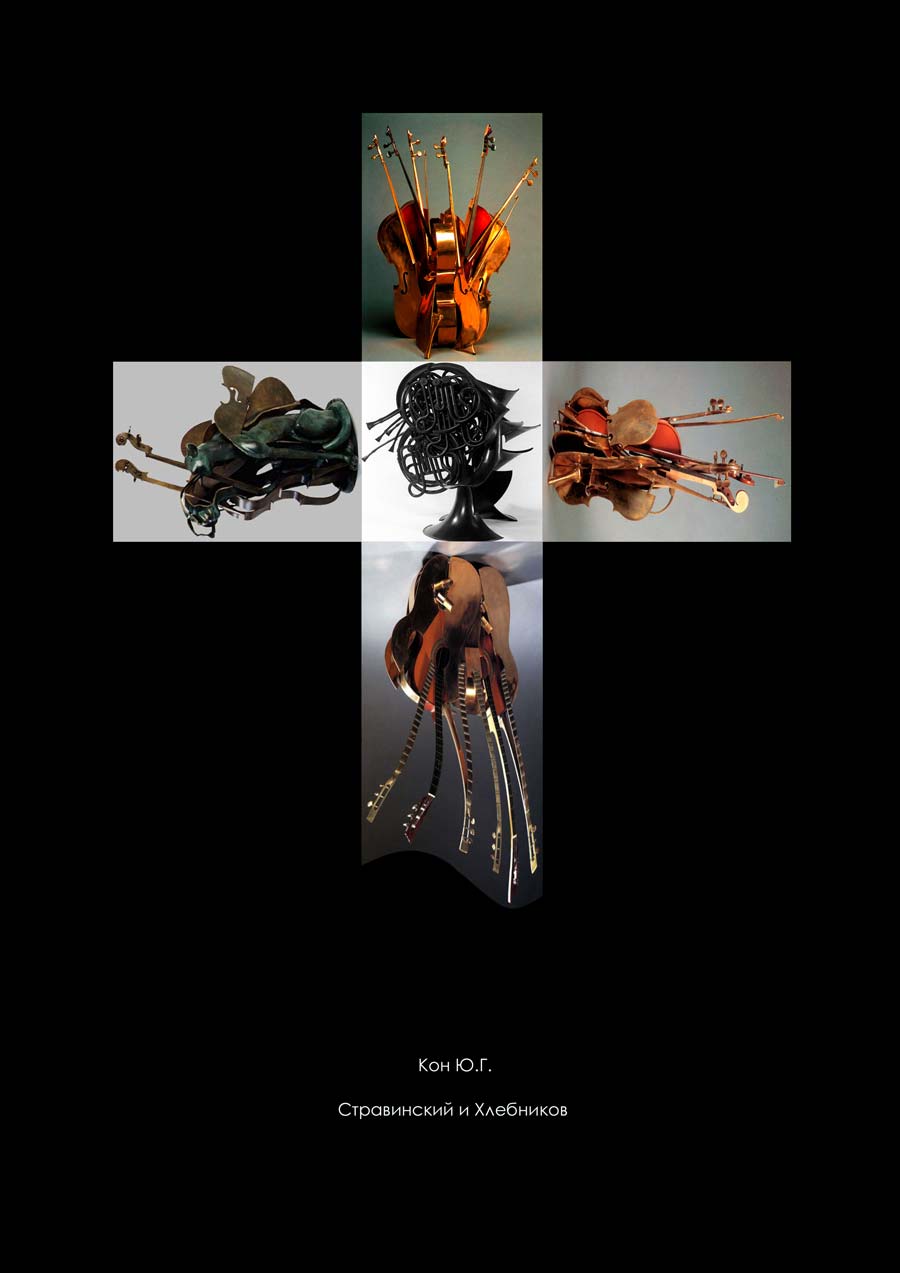

Изображение заимствовано:

Arman, christened Armand, Pierre Fernandez (b. 1928 in Nice, France; d. 2005 New York).

Left: Sphynx. 1990.

Technique: transculpture. Dimensions in inches: 51,2×35,4×27,6.

Edition size: 8 copies from 1 to 8, 4 artist proof from EA1 to EA4.

Medium: sliced bronze panther and cello welded, green and brown patina.

http://www.arman-studio.com/catalogues/catalogue_transculpture/arman_trans_sphynx.html

Top: Mega. 1989.

Technique: prisoner. Dimensions in inches: 47,2×47,2.

Edition size: 8 copies from 1/8 to 8/8, 4 artist proofs from EA1/4 to EA4/4, 1 épreuve d’atelier EE1/1

Medium: Bronze and wood cellos

www.arman-studio.com/catalogues/catalogue_prisonnier/1989prisonnier/arman_pris-134488.html

Right: The Prisoner. 1990.

Technique: prisoner. Dimensions in inches: 25,2×14,2×13,4.

Edition size: 8 copies from 1/8 to 8/8, 4 copies from 1 to 4.

Medium: sliced cast an wood violin.

www.arman-studio.com/catalogues/catalogue_prisonnier/arman_prisonnier_list.html

Bottom: Tranches de Lagoya. 1986.

Technique: prisoner. Dimensions in inches: 39×35.

Edition size: 8 copies from 1/8 to 8/8, 2 artist proof from EA1/2 to EA2/2, 2 HC from HC1/2 to HC2/2.

Medium: cast in bronze and wood sliced guitars.

www.arman-studio.com/RawFiles/002212.html

Center: Bernard L’Hermite. 1985.

Technique: coupe. Dimensions in inches: 27,6.

Medium: french horns, bronze, black patina.

http://www.arman-studio.com/RawFiles/134478.html

Юзеф Гейманович Кон

Юзеф Гейманович Кон (17 марта 1920, Краков – 1996, Петрозаводск) — российский музыковед.

Окончил Львовское музыкальное училище (1940) по классу фортепиано, затем историко-теоретический факультет Ташкентской консерватории (1948). С 1947 преподаватель музыкально-теоретических предметов там же. Одновременно в 1947–49 — научный сотрудник Института искусствознания АН УзССР. Автор многочисленных статей, посвященных народной узбекской музыке.

В 1963–1969 гг. — преподаватель Новосибирской консерватории. Кандидат искусствоведения (1964).

С 1970 г. работал на кафедре теории музыки филиала Ленинградской консерватории в Петрозаводске (в дальнейшем — Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова). Доктор искусстведения (1988).

Основная сфера научных интересов — проблемы ладового своеобразия музыкального языка композиторов XX в. (И.Ф. Стравинский, Б. Барток, Я. Ксенакис, А. Шёнберг и др.).

Заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1980). Лауреат премии им. Б.В. Асафьева. Действительный член Академии гуманитарных наук. Первым в Карелии удостоен звания “Человек года”, учреждённого Кембриджским университетом (2000). Мемориальная доска в Петрозаводской консерватории (2000).

Научные труды: Некоторые вопросы ладового строения узбекской народной песни и ее гармонизации. Ташкент, 1979; Вопросы анализа современной музыки. Л., 1982; Избранные статьи о музыкальном языке. СПб., 1994.

20 февраля 1991 года N УП-1517

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. КОНА Ю.Г.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За большой вклад в развитие советского музыковедения и плодотворную педагогическую деятельность наградить заведующего кафедрой Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Кона Юзефа Геймановича орденом Трудового Красного Знамени.

Президент Союза Советских

Социалистических Республик

М. ГОРБАЧЕВ

Москва, Кремль

20 февраля 1991 года

N УП-1517

‹...› Работа об определении меры плотности и диссонантности аккордов Ю. Кона «Об одном свойстве вертикали в атональной музыке» была опубликована в советском альманахе «Музыка и современность» в 1971 г. — приблизительно в то же время, когда в Бостоне Померой начал вести курс Line Writing. Вне всякого сомнения, один автор не имел никакого понятия о другом: в Советский Союз информация из Америки об учебных материалах по джазу не поступала вообще; а поскольку работа Кона так и не переведена на английский язык (я был тем единственным — вопрошающим по интернету по этому факту); то могу засвидетельствовать, что на Западе о ней никто не имеет ни малейшего понятия до сих пор — и весьма жалко; американские и другие джазмены выказывали большой интерес к этой работе, когда я переводил им фрагменты из нее. Во всяком случае, тут я отдаю должное этому выдающемуся музыковеду, который мог внести свою лепту в обширную тему о джазовой гармонии, однако — как сказал крупнейший американский джазовый критик Нет Хентофф о посмертном диске Романа Кунсмана:

„

Он жил в неправильном месте в неправильное время.“Нахум Переферкович. Методы определения степени плотности и диссонантности созвучий по Юзефу Кону. 2010.

www.karaokejazz.net/stati-o-myzyke/metody-opredeleniya-stepeni-plotnosti.html

Из письма Л.Л. Гервер от 29.10.2011, 21:03

‹...› Я узнала о Коне еще в Ташкенте, в начале 1960-х: он преподавал тогда в консерватории и в муз. десятилетке, элитном среднем учебном заведении, я же училась в училище, где Кон не преподавал, и вообще состав (как педагогический, так и студенческий) был пёстрым. Мальчики из десятилетки с восторгом рассказывали о Коне девочкам из училища и разок показали его: в сандалиях на босу ногу, в китайских х/б штанах — самой дешевой, но и самой разумной, по летним ташкентским меркам, одежде, — он пробежал мимо нас, говорящих о нём. Гораздо позднее я видела его уже господином учёным в строгом костюме на конференциях и защитах в Москве и, кажется, в Питере. По моей просьбе он написал отзыв на мой кандидатский автореферат (а я, бессовестная, завертевшись, даже не поблагодарила).

Кон всегда был эталоном для меня, как и для многих других.

Первую лекцию по истории музыкально-теоретических систем Юзеф Гейманович Кон (1920–1996) начинал словами: „Какова музыка — такова и теория. Нельзя ожидать, что исследования по додекафонии появились бы в XIII веке, так как этого явления не было в музыкальной практике. Теория всегда отражает состояние практики и даже отстает от нее“. Но у нас, студентов консерватории, за время учебы ни разу не возникло повода думать о том, что занимаешься такой вот “отсталой” наукой. Перед нами был пример ученого и педагога, который всей своей деятельностью не позволял зародиться и тени сомнения в том, что музыковедение относится к разряду очень важных областей человеческого знания.

Но наука ли это вообще? Для Ю.Г. она была безусловно таковой. Строгость его мышления выражалась не только в неизменно ясном и точном языке изложения мысли, будь то устное выступление или письменный текст, но и в частом стремлении облечь эту мысль в точную математическую формулу. Он не боялся алгебраических выкладок, даже зная о том, что не все коллеги постараются понять его. Сам же Ю.Г. был необычайно внимателен к каждому исследованию, ко всякой мысли о музыке, будучи убежденным, что рациональные зерна обязательно присутствуют в любом музыковедческом труде. Его позиция была необычайно созвучна позиции У. Эко, который замечательно сказал: „Полезное можно перенять откуда угодно. Часто мы не настолько талантливы, чтобы уметь перенимать полезное от тех, кто бездарнее нас. Или только кажется бездарнее…“.

1

Ю.Г. таким талантом обладал. Он обладал тем, что У. Эко называет „научным смирением“. Неоднократно приходилось наблюдать, как он радовался удачной находке в студенческой работе и мог ценить ее наравне с какими-либо открытиями маститых ученых.

У него было необыкновенное умение общаться одинаково уважительно с совершенно разными людьми, не разделяя их по “рангам”. Даже будучи смертельно больным, он стремился к человеческим контактам. „Вы знаете, — говорил он при его посещении в больнице, — здесь удивительные люди. И мне с ними интересно беседовать“.

Отношение к профессии музыковеда Ю.Г. подспудно выражал в своих работах. Показывая величие Листа, его новаторство в области музыкального языка и призывая к дальнейшему изучению творчества композитора, он заключал: „В этом наш долг перед одним из гениев искусства“.

2

Чувство долга по отношению к Музыке никогда не покидало его, и он самоотверженно служил своему ремеслу, находясь в постоянном поиске и призывая учеников следовать этому примеру. Мне помнится напутствие Ю.Г.: „Давайте договоримся, у Вас не должно проходить ни дня без того, чтобы узнать хоть одно новое произведение, прочитать хоть одну новую статью“. Для него самого это было нормой жизни.

Ю.Г. писал, что композитору, как правило, „недосуг думать о месте своего сочинения в подвижном, изменчивом процессе трансформаций форм, жанров, музыкального языка. Эта задача принадлежит теории, и к ее решению следует подступать всегда с почтением к композитору, обоснованно, но безбоязненно. Сознание ответственности теоретика не должно препятствовать его смелости в выводах“.

3

Ответственность и смелость — эти качества отличают прежде всего работы самого Ю.Г. Он был также убежден, что „единственно верной интерпретации факта искусства не существует“.

4

Именно отсюда идет его толерантность в отношении к исследованиям других ученых. Наверное, поэтому его так любили приглашать в качестве официального оппонента на защиты диссертаций, ведь Ю.Г. всегда искал в этих трудах сначала достоинства, а уж потом — в силу требований жанра — недостатки. Студенты не боялись, узнавая, что их дипломную работу будет рецензировать Ю.Г., несмотря на неоспоримую разницу в познаниях. На защитах любого уровня все обычно бежали “на Кона”, предвкушая, что смогут услышать из его уст что-то неординарное и обязательно продолжающее мысль автора диссертации или дипломной работы. Если собрать все эти рецензии в один том — «Записки официального оппонента», как шутил сам Ю.Г., то получилось бы новое, необычайно интересное исследование о музыке.

Ю.Г. неоднократно напоминал нам слова французского математика, физика и философа А. Пуанкаре: „Математика — это искусство называть разные вещи одним и тем же именем“.

5

Данное высказывание обозначает важнейший отправной пункт творчества самого Ю.Г.: его непрестанно интересовали точки пересечения между различными областями науки, литературы, искусства. Исследованием междисциплинарных отношений пронизано большинство его работ. Особое внимание он уделял проблемам языка в филологии и музыке, находил много общего между этими сферами. Например, он убедительно демонстрировал различие аккорда в музыке прошедшего и настоящего времени, пользуясь понятиями языка и речи: „‹...› аккорд в прошлом был явлением языка (музыкального), а в ХХ веке стал явлением музыкальной речи“.

6

Можно ли более выразительно определить историческую эволюцию роли аккорда? Ю.Г. так ярко сформулировал действие принципов выбора и сочетания в сфере музыки, что эти понятия почти сразу же стали обиходными категориями музыкознания.

Россыпь имен, появлявшихся на страницах его статей и принадлежавших разным областям науки и искусства, весьма впечатляет, не говоря уже о неожиданных, но, как выяснялось из рассуждений самого Ю.Г., всегда оправданных параллелях: Асафьев и Тынянов, Скрябин и Берг, Стравинский и Хлебников… Ю.Г. постоянно открывал коллегам, опытным и молодым, новые имена, новые сочинения, новые теоретические проблемы. Он исповедовал принцип Л. Витгенштейна, неоднократно ссылаясь на мысль этого философа в своих статьях: „‹...› если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно также и ответить“.

7

Ю.Г. умел ставить вопросы и отвечать на них и был ученым-первооткрывателем во многих отношениях. Он имел смелость говорить со студентами о современной западной музыке тогда, когда на это почти никто не отваживался. Еще в начале 50-х годов Ю.Г. посвящал своих учеников из Ташкентской консерватории (где он заканчивал своё музыкальное образование, а потом некоторое время преподавал) в тайны творчества европейских мастеров ХХ века. „Из его уст, — вспоминают Феликс и Наталья Янов-Яновские, — мы впервые услышали, что страшные — запретные и запрещенные — слова

импрессионизм и

экспрессионизм означают отнюдь не разложение… Мы с понятным удивлением узнали, что за пределами нашей страны тоже есть кое-какая жизнь, в том числе и музыкальная, что не всё, охаянное у нас, действительно плохо“.

8

Анализируя эстетику и теоретическую концепцию П. Булеза и подчиняясь общей теме издания (статья была опубликована в 1983 году в сборнике «Кризис буржуазной культуры и музыка», название которого было вынуждено соответствовать идеологическим установкам того времени), Ю.Г. называл взгляды композитора субъективными и подчеркивал: „Такая субъективность суждений — одна из черт его индивидуализма“. Однако буквально следующая фраза приоткрывала истинное отношение ученого к этой позиции Булеза: „Да и может ли не быть индивидуалистом художник, который целью своего творчества делает поиски новых средств и который убежден в том, что сказать новое можно только на новом языке?“

9

Ю.Г. не принадлежал к числу ученых, из-под пера которых в изобилии регулярно выходили книга за книгой. Его жанр — это сравнительно небольшая статья. Но именно там лаконично и точно, понятным всем языком высказывались идеи, которые музыкознание уже не могло не принимать во внимание, которые тут же становились предметом для ссылок или научной дискуссии. Разве можно сегодня, говоря, например, об открытой форме, о музыкальном языке или об эпическом симфонизме, обойти работы Кона? Найденное им рождает научный диалог и после его ухода из жизни. Так, доклад и затем публикация статьи Кона о русско-финском композиторе Э. Пенгу оказались первым звеном в издании ряда статей об этом авторе, сделанных позднее другими исследователями и проливающих свет на важные эпизоды развития отечественной музыкальной культуры в начале ХХ века.

Немногословие — это вообще отличительная черта Ю.Г. Он был таким и в жизни, и в научной работе. „Эх, если бы писать в день по одной страничке, то представляете сколько можно бы написать за год?“ — шутливо подсчитывал он, а сам неспешно трудился над очередной небольшой статьей. Почему так было — ответ тоже находим в его трудах. Он считал необычайно важным размышлять о “локальных” вопросах музыки: „‹...› частные исследования отдельных компонентов музыки вырастают или должны вырастать до роли частей, из которых может быть сложено все еще не построенное “здание” истории музыки ‹...› Эта грандиозная задача решается, по-видимому, только на основе частных исследований ‹...›“

10

И здесь у Ю.Г. наука смыкается с искусством, суть которого, если воспользоваться словами В. Набокова, „в превосходстве детали над обобщением ‹...› главное наслаждение творческого ума — в той власти, какой наделяется неуместная вроде бы деталь над вроде бы господствующим обобщением“.

11

Но ведь Ю.Г. изучал именно произведения искусства и разве мог он относиться к ним иначе?

Ученикам он говорил: „Чтобы написать даже весьма небольшую статью, нужно прочитать очень много всякой литературы“. Сам он читал невероятно много, на разных языках, которыми владел без счета. В Петрозаводске у Ю.Г. был свой маршрут по книжным магазинам, которые он обходил дважды в неделю, в дни новых поступлений, заранее выведав из «Книжного обозрения» и других источников сведения о готовящихся изданиях и с нетерпением ожидая какую-нибудь интересующую его книгу. Интересы же были самые разнообразные — от музыки, философии, психологии, языкознания, математики до… кулинарии.

Кулинарным искусством он тоже изумительно владел. Узбекский плов или сибирские пельмени, мастерски приготовленные его руками, свидетельствовали о географии жизни Ю.Г., подробности которой он не очень-то любил рассказывать. Однако некоторые истории, поведанные им, не могли не врезаться в память. Например, Ю.Г. учил нас, как нужно ездить на верблюде. Он самым серьезным образом, с чувством некоторого превосходства (не без самоиронии, разумеется) описывал технику посадки на это животное и свои впечатления от поездки. Повествование было столь выразительным, что казалось, вот только стоит привести сюда верблюда, а уж прокатиться на нем мы после такого инструктажа сумеем… Или рассказ о жареном поросенке, которого Ю.Г. готовил и по ошибке посыпал сахарной пудрой. Поросенок покрылся изумительной румяной корочкой. Обнаружив ошибку, Ю.Г. ее исправил, посолив поросенка, но “тайну” его красивого внешнего вида так никому и не открыл, несмотря на страстные просьбы выдать секрет кухни.

Шутил он обычно с самым серьезным видом. Коллеги часто “попадались” на эту удочку. В экзаменационную сессию от него можно было услышать: „Завтра у меня зачет, и я буду ходить по колено в крови“. “Страшная угроза” обычно выливалась в то, что Ю.Г. просто расписывался в зачетках у студентов, зная, что они прослушали курс его лекций, и считая, что они сами должны взять из курса то, что им необходимо. Он вообще был нетипичным педагогом, на уроках более всего любил студенческие вопросы, специально оставлял на это время в конце лекции и страшно разочаровывался, если таковых не возникало. Ему доставляло огромное удовольствие отвечать на вопросы, особенно если студент проявлял выдумку и инициативу.

Мне не помнится ни одного случая, когда Ю.Г. куда-то опаздывал. Он всегда приходил заранее. Он старался избегать ситуаций, когда нужно было кого-то поругать, пусть это было трижды заслуженно, ему было мучительно ссориться с людьми. Его интеллигентность была очевидна в каждом поступке. Общение с таким человеком не могло не воспитывать, хотя он никому не навязывал своих этических норм. На пятом курсе, когда я занималась вопросами симметрии в музыке, то получила от Ю.Г. в подарок том квартетов Бартока с надписью: „Что такое симметрия? Ответ: Как аукнется, так и откликнется…“

Чего в жизни Ю.Г. не было, так это суеты. Он не гонялся за званиями, наградами, регалиями. Он ушел из жизни, так и не получив звания заслуженного деятеля искусств России — документы долго ходили по инстанциям, а когда добрались до верхов, то были возвращены назад. Эти документы хранятся в консерваторском архиве. В характеристике было написано, что Ю.Г. за 40 лет работы подготовил более 100 специалистов-музыковедов высшей квалификации. Рядом рукой неизвестного чиновника поставлена карандашная приписка: „2,5 специалиста в год“. Безусловно, чиновник владел математикой, но ему было невдомек, что значит ежегодно выпускать двух, трех, а порой и более дипломников. Имя этого чиновника история не удержала в памяти, имя же Юзефа Геймановича Кона истории принадлежит и в каких-либо приставках не нуждается.

В конце последней изданной при его жизни статье, посвященной Стравинскому — той фигуре, которая была объектом научной страсти Ю.Г. в течение всего творческого пути, он размышлял о старости и вечности. Вслушаемся в эти слова: „В «Священном песнопении», как и в других поздних сочинениях Стравинского, мир теряет подвижность. Он становится объектом созерцания, пассеистского к нему отношения. ‹...› Старость изменила мироощущение композитора. Время не остановилось. Возможно даже, что субъективное ощущение времени… ускорилось. Но отношение к миру стало статичным. ‹...› С годами Стравинский всё чаще начинал задумываться о

вечности. ‹...› И в то же время — он

не останавливался. Обращение его к серийности, подвергшее в недоумение друзей и почитателей, явилось свидетельством неугасающих музыкально-творческих потенций. Оно было одновременно свидетельством неуспокоенности его духа, всю жизнь провоцировавшего на поиски неизведанных стран в Мире Музыки. Он обладал блестящим и ясным умом, огромной эрудицией, неистощимой веселостью. Но главное — был тем, кто навсегда записал свое имя на страницах истории: он был

великим композитором “.

12

Эти слова с полным правом относятся и к самому Ю.Г., можно лишь поправить их в конце: он был

великим ученым и человеком.—————————— Примечания

1 Эко У. Как написать дипломную работу: гуманитарные науки. М., 2001. С. 156.

1 Эко У. Как написать дипломную работу: гуманитарные науки. М., 2001. С. 156.

2 Кон Ю. Избранные статьи о музыкальном языке. СПб., 1994. С. 131.

2 Кон Ю. Избранные статьи о музыкальном языке. СПб., 1994. С. 131.

3 Кон Ю. Заметки о форме «Фуги для 13-ти инструментов» В. Лютославского: реинтерпретация жанра // Donatio musicologica: сб. статей. Петрозаводск, 1994. С. 7.

3 Кон Ю. Заметки о форме «Фуги для 13-ти инструментов» В. Лютославского: реинтерпретация жанра // Donatio musicologica: сб. статей. Петрозаводск, 1994. С. 7.

4 Там же. С. 7–8.

4 Там же. С. 7–8.

5 Цит. по: Сойер У. Прелюдия к математике. М., 1965. С. 16.

5 Цит. по: Сойер У. Прелюдия к математике. М., 1965. С. 16.

6 Кон Ю. Избранные статьи… С. 8.

6 Кон Ю. Избранные статьи… С. 8.

7 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 96.

7 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 96.

8 Выбор и сочетание: открытая форма: cб. статей к 75-летию Ю.Г. Кона. СПб., 1995. С. 133.

8 Выбор и сочетание: открытая форма: cб. статей к 75-летию Ю.Г. Кона. СПб., 1995. С. 133.

9 Кон Ю. Пьер Булез как теоретик // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4. М., 1983. С. 165.

9 Кон Ю. Пьер Булез как теоретик // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4. М., 1983. С. 165.

10 Кон Ю. Избранные статьи… С. 85.

10 Кон Ю. Избранные статьи… С. 85.

11 Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 468.

11 Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 468.

12 Кон Ю. «Священное песнопение» («Canticum sacrum») Стравинского и риторика формы. Петрозаводск, 1996. С.16.

Ирина Баранова. Ю.Г. Кон — человек, педагог, учёный.

12 Кон Ю. «Священное песнопение» («Canticum sacrum») Стравинского и риторика формы. Петрозаводск, 1996. С.16.

Ирина Баранова. Ю.Г. Кон — человек, педагог, учёный.

www.21israel-music.com/Kon.htm

![]()

![]()

![]()

Юзеф Гейманович Кон (17 марта 1920, Краков – 1996, Петрозаводск) — российский музыковед.

Юзеф Гейманович Кон (17 марта 1920, Краков – 1996, Петрозаводск) — российский музыковед.