Григорьев В.П.

Хлебников и Пушкин

(Несколько соображений к постановке проблемы)

1. Невозможно не считаться с инерцией, в рамках которой само сопоставление имен Хлебникова и Пушкина способно вызвать у иного читателя если не возмущение как нечто, граничащее с кощунством,

1

то недоумение: творчество этих поэтов, мол, несоизмеримо; какой смысл в сопоставлении такого поэта, как Пушкин, “наше все”, — и

белого ворона,

одинокого лицедея, презираемого многими “псевдогения”? Ведь и сейчас еще, как мы видели, автору выражения „иже с нами“ то, что осталось от творчества Хлебникова “по серьезному счету”, представляется исчезающе малым, а право на исследование его идиостиля, “языка Хлебникова”, приходится отстаивать в накладной борьбе не с “расширителями проблем”,

2

т.е. философами, а со своими же братьями — филологами.

Достойно сожаления, что к этому сопоставлению лишь как к слегка сдобренной антитезе прибегают и самые уважаемые поэты, но это так.

Мы знаем, что психические заболевания могут обострить восприятие, но в целом они обедняют личность. У нас в руках свидетельства распада, обеднения личности нескольких писателей такого рода. Хлебников не напрасно назван „честнейшим рыцарем” поэзии, однако многое у него просто рассыпалось...

Обратный пример, пример душевного здоровья — Пушкин.

3

Специалист-психиатр проф. В.Я. Анфимов, обследовавший Хлебникова в тяжелейшем для него 1919 г., был осторожнее в заключениях своей статьи «К вопросу о психопатологии творчества» (1935). Он, в частности, задавался вопросом, не потерявшим остроты и сейчас: общество ли надо защищать от Хлебникова или наоборот? Сам же Хлебников, скрывавшийся от мобилизации белых в “Сабурке”, спрашивал: Где сумасшедший дом? В стенах или за стенами? (III, 49). Но почему бы не указать не менее яркие, но столь же “доказательные” свидетельства “распада, обеднения личности” — случаи Достоевского или Золя? Не будем продолжать перечень подобных фактов “обеднения личности”. Петь осанну Пушкину в этом регистре, когда творческое наследие Хлебникова по-настоящему не собрано, плохо издано и как следует не раскрыто в его бесспорных достижениях и “сумасшедших идеях”, не просто невеликодушно и расточительно — унизительно прежде всего для “солнца русской поэзии”. Не хочется развивать этот малоприятный аспект нашей темы, каким бы злободневным он ни выступал; коснулись мы его лишь по необходимости противостоять доморощенному психоанализу.

Но возникает и фигура скептика, назойливо твердящего о “бессмыслице” в творчестве Хлебникова в противовес пушкинской “ясности”.4 Если тексты поэта никак не затрагивают чье-либо эстетическое чувство (а право читателя на субъективное неприятие любого поэта не приходится оспаривать), то и филологу остается повторить вслед за Хлебниковым (III, 285):

Если тексты поэта никак не затрагивают чье-либо эстетическое чувство (а право читателя на субъективное неприятие любого поэта не приходится оспаривать), то и филологу остается повторить вслед за Хлебниковым (III, 285):

Точно спичка о коробку,

Не зажжешься о меня.5

Выше речь шла и о разъяснениях Тынянова относительно “бессмыслицы” и “новой семантической системы”. Через перечень “языков” мы старались показать, как именно — в общих чертах — устроена эта система. Здесь же сошлемся на самого Пушкина:

„Байрон не мог изъяснить некоторые свои стихи“ (ПСС, т. 11. М. , 1949, с. 53). В грузинской песне „есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство“ (ПСС, т. 8, кн. 1. М. , 1938, с. 457–458). Говоря о трудностях перевода Мильтона, Пушкин писал о необходимости передачи языка „темного, запутанного, выразительного, своенравного и смелого даже до бессмыслия“ (ПСС, т. 12, М., 1949, с. 144).6 Эту подтему нетрудно и полезно было бы и продолжить, но ограничимся ссылкой на то, что, скажем, такая тема, как “Хлебников и Гоголь”, не содержит в себе уже почти ничего неправомерного в чьих бы то ни было глазах, поскольку этих художников явно роднит словесное “буйство”, а “будетлянство” Гоголя признано не только Белым (1934: 9, 215, 312 и др.), но и Фединым, цитированным выше. „Ладно, Гоголь — еще куда ни шло, но Пушкин... Пушкин!“

Эту подтему нетрудно и полезно было бы и продолжить, но ограничимся ссылкой на то, что, скажем, такая тема, как “Хлебников и Гоголь”, не содержит в себе уже почти ничего неправомерного в чьих бы то ни было глазах, поскольку этих художников явно роднит словесное “буйство”, а “будетлянство” Гоголя признано не только Белым (1934: 9, 215, 312 и др.), но и Фединым, цитированным выше. „Ладно, Гоголь — еще куда ни шло, но Пушкин... Пушкин!“

Ссылки на то, что оба поэта „творили в этой России и в этом русском языке“ (по слову Пушкина), в самом деле, здесь недостаточно. Стереотип резкого противо-, а не спокойного исследовательского сопоставления творчества Пушкина и Хлебникова освящен уже упоминавшейся знаменитой фразой о “Пароходе современности”, которая до сих пор бумерангом бьет по “ниспровергателям”. Однако давайте спросим себя, подписался бы Хлебников под словами Маяковского: „Я люблю вас, / но живого, / а не мумию“ (VI, 54)? Все, что мы знаем о Хлебникове, говорит за утвердительный ответ на этот вопрос.

Дело в том, что если не все из подписавших манифест из «Пощечины», то Хлебников несомненно уже тогда понимал фразу о “Пароходе современности” примерно в том же духе, как и тезис о праве поэтов на „непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку“ (М XIII, 245), смысл которого был разъяснен выше (ср. Харджиев и Тренин 1970: 250). Хлебников “бросал” не Пушкина как поэта, а его образ в обывательском (приобретательском) представлении. Недавно было обнаружено, что в 1909 г. студент Хлебников входил в состав известного Пушкинского семинария проф. С.А. Венгерова в Петербургском университете (см. Парнис 1978: 232, сн. 35).7 Но еще один из “гилейцев” — Б. Лившиц свидетельствовал о том, что будетляне спали „с Пушкиным под подушкой“ (1933: 222). А вот цитата из поэмы «Олег Трупов», над которой поэт работал, очевидно, в 1915 г. (V, 48):

Но еще один из “гилейцев” — Б. Лившиц свидетельствовал о том, что будетляне спали „с Пушкиным под подушкой“ (1933: 222). А вот цитата из поэмы «Олег Трупов», над которой поэт работал, очевидно, в 1915 г. (V, 48):

Как голубь, если налетается,

Вдруг упадает в синий таз,

Я верю, Пушкина скитается

Его душа в чудесный час.

И вдруг, упав на эти строки,

Виет над пропастью намеки.

Платком столетия пестра‹,›

Поет — моей душе сестра.8

Претензия Хлебникова на поэтическое родство с Пушкиным достаточно явно противоречит названному стереотипу; можно здесь же напомнить о набросках стихотворения «Сумасшедший араб‹,› забытый прекрасным писателем Пушкиным, в записанном сне ‹...›» (V, 68),9 о стихотворении «Тверской» (1914) с его образом пушкинского памятника (НП, 262) и об отрывке из поэмы «Шаман и Венера» (1912), который Н.Л. Степанов уже отметил как “пушкинский” (1928: 47; ср. с. 63–64; см. I, 107–108):

о стихотворении «Тверской» (1914) с его образом пушкинского памятника (НП, 262) и об отрывке из поэмы «Шаман и Венера» (1912), который Н.Л. Степанов уже отметил как “пушкинский” (1928: 47; ср. с. 63–64; см. I, 107–108):

Всходило солнце. За горой

О чем-то роща лепетала.

От сна природа пробудилась,

Младой зари подняв персты.

Венера точно застыдилась

Своей полночной наготы.

Это не подражание, не стилизация, не подобие “окончаний” пушкинской «Русалки» или «Египетских ночей», а предельно свободное владение поэтическим языком иной исторической эпохи, его использование для решения своих задач.10 Имея в виду литературные традиции, “распахнутые настежь” перед творчеством Хлебникова, Ю. Тынянов справедливо писал (1928: 27), что „Пушкин входит в новый строй [поэта] не в тех окаменелых неразжеванных сгустках, которыми щеголяют стилизаторы, а преображенный:

Имея в виду литературные традиции, “распахнутые настежь” перед творчеством Хлебникова, Ю. Тынянов справедливо писал (1928: 27), что „Пушкин входит в новый строй [поэта] не в тех окаменелых неразжеванных сгустках, которыми щеголяют стилизаторы, а преображенный:

Видно, так хотело небо

Року тайному служить,

Чтобы клич любви и хлеба

Всем бывающим вложить.11

Такого рода сопоставления отдельных строк, конечно, мало что дают собственно пушкиноведению, разве лишь в аспекте “традиции и новаторство”, так примитивно и предвзято или неполно освещавшемся в некоторых статьях из недавних сборников с одноименным подзаголовком.12 Но для теории и истории литературы и для хлебниковедения они существенны. Достаточно сказать, что имя Пушкина — прямо или перифрастически — упоминается Хлебниковым чаще, чем имя Маяковского, и это характерно, поскольку отношения между будетлянами тоже вовсе не были идиллическими, так что полемикой и здесь пронизан ряд упоминаний.

Но для теории и истории литературы и для хлебниковедения они существенны. Достаточно сказать, что имя Пушкина — прямо или перифрастически — упоминается Хлебниковым чаще, чем имя Маяковского, и это характерно, поскольку отношения между будетлянами тоже вовсе не были идиллическими, так что полемикой и здесь пронизан ряд упоминаний.

Наконец, напомним, что тема “Хлебников и Пушкин” в 70-е годы уже получила известную разработку в ряде статей, из которых следует назвать хотя бы две — Слинина 1970 а и Якобсон 1976. Э.В. Слинина проанализировала некоторые высказывания Хлебникова и о Хлебникове и указала на основания для постановки указанной темы, которыми мы отчасти воспользовались выше.13 Тем самым было положено начало научному сопоставлению творчества этих художников. Р.О. Якобсон в своей трехстраничной заметке указал на параллель между «Игрой в аду» Крученых и Хлебникова, с одной стороны, и пушкинским отрывком 1821 г., где потусторонние силы тоже играют в карты — и ‹...› не ‹из› ‹?› денег, / А только б вечность проводить!14

Тем самым было положено начало научному сопоставлению творчества этих художников. Р.О. Якобсон в своей трехстраничной заметке указал на параллель между «Игрой в аду» Крученых и Хлебникова, с одной стороны, и пушкинским отрывком 1821 г., где потусторонние силы тоже играют в карты — и ‹...› не ‹из› ‹?› денег, / А только б вечность проводить!14

2. Неудача Л. Мартынова в установлении параллели между контекстами со словом ночлег у Пушкина и Хлебникова (см. выше с. 81)15 не должна разочаровывать и удерживать от настойчивых и систематических поисков не всегда явных, но действительно существенных реальных словесно-образных связей Хлебникова с Пушкиным. Для нашей темы важно, в частности, указать на достаточно очевидную связь финала поэмы «Сельская дружба» (I, 142) с пушкинскими «Цыганами» — связь не сводимую к ученической реминисценции и заслуживающую специального исследования в контексте хлебниковского пушкинианства в этой поэме и за ее пределами.

не должна разочаровывать и удерживать от настойчивых и систематических поисков не всегда явных, но действительно существенных реальных словесно-образных связей Хлебникова с Пушкиным. Для нашей темы важно, в частности, указать на достаточно очевидную связь финала поэмы «Сельская дружба» (I, 142) с пушкинскими «Цыганами» — связь не сводимую к ученической реминисценции и заслуживающую специального исследования в контексте хлебниковского пушкинианства в этой поэме и за ее пределами.

Но голубь их скитаний хром,16 Отныне сломанным крылом

Отныне сломанным крылом

Дрожит и бьется‹,›

узник пыли.

Так тяжко падает на землю

Свинцом пронзенный дикий гусь.

Но в их сердцах устало внемлю

Слова из книги общей: «Русь».

Вот то место из пушкинских «Цыганов», которое может стать исходным пунктом для сопоставления поэтики и проблематики обеих поэм:

Так иногда перед зимою,

Туманной утренней порою,

Когда подъемлется с полей

Станица поздних журавлей

И с криком вдаль на юг несется,

Пронзенный гибельным свинцом

Один печально остается,

Повиснув раненым крылом.

Дело здесь не только в развернутых сравнениях, одинаково вводимых союзом так, в параллелях крылом — крылом, гусь — журавль, особенно явной свинцом пронзенный — пронзенный ‹...› свинцом и в частных рифменных, ритмико-интонационных и синтаксических совпадениях. Существенно было бы выяснить место хлебниковской поэмы в целом его творчества, в оппозициях город/деревня, судьба/воля и т.п.

Напомним, что внимательное изучение словоупотребления Пушкина, в частности таких слов и понятий, как свобода, воля, покой, счастье и др., позволило недавно по-новому истолковать смысл пушкинских «Цыганов» (см. Бочаров 1974). О «Сельской дружбе», несмотря на ее внешнюю простоту, известно пока так мало (ср. Markov 1962), что рассчитывать в ближайшее время на ее всестороннее истолкование, видимо, не приходится.

Разумеется, не следует пренебрегать и установлением параллелей между отдельными стихами, словами и словоупотреблениями у обоих поэтов. Если слово ночлег — в сопоставлении Л. Мартынова — представляется мало показательным, это не значит, что нет иных, более убедительных совпадений. Так, например, единственный раз встречающийся у Пушкина багрец (Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса ‹...›) может и должен быть сопоставлен с хлебниковским багрецом в самом начале поэмы «Поэт», посвященном смене времен года (I, 145):

Как осень изменяет сад,

Дает багрец, цвет синей меди,

И самоцветный водопад

Снегов предшествует победе,

И жаром самой яркой грезы

Стволы украшены березы,

И с летней зеленью проститься

Летит зимы глашатай — птица.17

Не менее показательной представляется перекличка между известной строчкой Пушкина: Как жарко поцалуй пылает на морозе! и уже цитированной хлебниковской: Русь, ты вся поцелуй на морозе! (V, 67). Еще одним примером ритмико-синтаксических (и интонационных) сходств, демонстрирующим не сознательное прямое заимствование, а непроизвольную и тем более показательную “стиховую память”, может служить риторический вопрос из «Ночи в окопе»: Кто победит в военном споре? (I, 175), — как бы восходящий к строчке из «Клеветникам России»: Кто устоит в неравном споре ‹...›? Ср. также жуков в «Евгении Онегине» и «Ночи в Персии» (V, 36 — 37), которую хотелось бы процитировать полностью и которую следовало бы включать в хрестоматии; невидим и неведом, (см. выше с. 77) и неведомые дорожки с невиданными зверьми и т.п.18

3. Но родство по духу (“души — сестры”) не сводится к интонационным и образным сходствам, перекличкам, аллюзиям и т.п. Как раз существеннее, может быть, определить и такие темы и образы, в развитии и решении которых Хлебников как бы творчески оспаривал Пушкина, противопоставлял ему свои художественные идеи. Такого рода оппозиции — это тоже форма связи между поэтами разных эпох, сосуществования корневого и нового, традиций и новаторства. Здесь особенно интересен важнейший для Хлебникова образ рока, судьбы.

Известно, что этот образ глубоко занимал и Пушкина. В мае 1826 г. он писал Вяземскому:

Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего.

19

С этим взглядом явно контрастируют убеждения Хлебникова, который и сам шел в жизни судьбе поперек (I, 234) и герои которого во времена Разина борются с чертом и судьбой (I, 251), а в годы Гражданской войны произносят такие монологи:20

И пусть конина продается,

И пусть надсмешливо смеется

С досок московских переулков

Кривая конская головка, —

Клянусь кониной, мне сдается,

Что я не мышь, а мышеловка.21

Типичные для Пушкина сочетания со словами рок, судьба и их производными — это, начиная с «Цыганов», такие, как

‹...› И всюду страсти роковые,

И от судеб защиты нет.

Это — и многочисленные сближения типа рока самовластье, судьбы закон или судьбины произвол. Разумеется, Пушкин может и иронизировать над самовластьем и произволом, может прибегать к соответствующему обороту и в сатирических целях (как в последнем случае). Но, как правило, Пушкин, даже презирая судьбу (как в «Предчувствии»), смиряется перед ней, а фразеологизм на произвол судьбы нередко сохраняет в его словоупотреблении всю силу своих лексических компонентов (способных перемещаться и далеко еще не окостеневших; см. примеры в «Словаре языка Пушкина», т. IV, с. 423).

Судьба в образе обезьяны присутствует и у Хлебникова (Так обезьяна скалит зубы человеку — III, 215). Но никакого смирения перед судьбой — ни общечеловеческой, ни личной — Хлебников не обнаруживал.22 Богоборец и Судьболов, он искал уравнения рока, набрасывал на мир, на вселенную, сетку из чисел, предлагал людям безопасные спички судьбы и задавался вопросом (см. III, 21, 357, 180 и 295):

Богоборец и Судьболов, он искал уравнения рока, набрасывал на мир, на вселенную, сетку из чисел, предлагал людям безопасные спички судьбы и задавался вопросом (см. III, 21, 357, 180 и 295):

Если я обращу человечество в часы

И покажу‹,› как стрелка столетия движется,

Неужели из нашей времен полосы

Не вылетит война‹,› как ненужная ижица?

Называя себя всадником оседланного рока (III, 22), поэт не был в своем отношении к судьбе таким уж одиноким лицедеем среди поэтов XX в. и в орбите общественных движений, стремившихся познать законы истории и овладеть ими. Однако привычная для обыденного сознания полная покорность перед судьбой, обывательское нежелание или неумение выслушать и, может быть, прислушаться к поэту, заставляли Хлебникова активно полемизировать со своими оппонентами (III, 295):

Я знаю, что вы ‹—› правоверные волки,

Пятеркой ваших выстрелов пожимаю свои,

Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки,

Этой чудесной швеи?

Судьба в образе чудесной швеи не противоречит образу судьбы как мыши. Благодаря основному закону времени он мог думать, что теперь так же легко предвидеть события, как считать до 3 (НП, 385).23

Полагая, что в результате построения своей гаммы будетлянина, он познал закономерности исторического развития, те повторяющиеся “стежки”, которые искони приписывались “неведомой судьбе”, Хлебников субъективно ощущал себя в ряду не одних только поэтов, но и философов и революционеров. Отсюда идет его образ кумачевого ковра и его призыв (V, 65; ср. Степанов 1975: 250):

Люди! Над нашим окном

В завтрашний день

Повесим ковер кумачовый.

Где были бы имена Платона и Пугачева.

Пророки, певцы и провидцы!

Глазами великих озер

Будем смотреть на ковер,

Чтоб большинству не ошибиться!

Поймать судьбу, как мышь, и держать ее в мышеловке — это и означает узнать ее законы, Доски судьбы, чтобы действовать в соответствии с “ритмами времени”.24 Так, примерно, можно объяснить и объединить различные образы судьбы у Хлебникова.

Так, примерно, можно объяснить и объединить различные образы судьбы у Хлебникова.

4. Сделаем здесь небольшое отступление, не покидая темы судьбы.

По отношению к судьбе Хлебникову, кажется, более близко творчество Блока. Эта близость выявляется не столько в прямых словесно-образных перекличках между поэмами «Двенадцать», с одной стороны, и «Настоящее», «Ночной обыск» или «Горячее поле» — с другой (см. Степанов 1975: 219),25 сколько в общем для обоих поэтов внимании к теме исторического возмездия (а также революционной этики).

сколько в общем для обоих поэтов внимании к теме исторического возмездия (а также революционной этики).

Темой возмездия пронизана и одна из самых легко читаемых поэм Хлебникова — некрасовски прозрачная «Ночь перед Советами», и значительно более сложная поэма «Ночь в окопе», и многие другие вещи. Рисуя прошлое Волги в поэме «Хаджи-Тархан», он видит здесь коней отмщенья водопой (I, 118), но и описывая «Город будущего» (III, 63) Хлебников между прочим упоминает планетарий, где

Сорвать покровы на показ

Дворец для толп упорно волит,

Чтоб созерцать ряды созвездий

И углублять закон возмездий.

Однако уже блоковский Христос — образ для Хлебникова неприемлемый.26 В его пантеоне любые боги — всего лишь эмблематические метонимии народов и вер, а, например, в «Ладомире» тот, кто с небес смотрел на земные пожары, получает эпитет, предельно противопоставленный поэтическому Христу Блока: кто-то блаженно-дураческий (I, 188). Творяне, шествующие по ночному Невскому, идущие вдаль таким же державным шагом, что и двенадцать у Блока, не нуждаются, с точки зрения Хлебникова, в каком бы то ни было божественном благословении и водительстве.27

В его пантеоне любые боги — всего лишь эмблематические метонимии народов и вер, а, например, в «Ладомире» тот, кто с небес смотрел на земные пожары, получает эпитет, предельно противопоставленный поэтическому Христу Блока: кто-то блаженно-дураческий (I, 188). Творяне, шествующие по ночному Невскому, идущие вдаль таким же державным шагом, что и двенадцать у Блока, не нуждаются, с точки зрения Хлебникова, в каком бы то ни было божественном благословении и водительстве.27

Революционный Петроград (и Москва) у Хлебникова — это ‹...› город, что оглоблю бога сейчас сломал о поворот ‹...›, поэтому и возникает вопрос: Кто всадник и кто конь? Он город или бог? (I, 192–193). С одной стороны, застава к алому чертогу будет сорванною с петель, и поперек желанья бога (I, 176), с другой —

Опять волы мычат в пещере,

И козье вымя пьет младенец,

И идут люди, идут звери

На богороды современниц.

Эти богороды (I, 193) — символическая метафора, может быть, кощунственная с позиций поэтического мира Блока, но естественная в кругу своеобразного “политеистического атеизма” Хлебникова, не склонного отдавать предпочтение какой-либо одной системе верований (кроме, конечно, собственной; ср.: ‹...› Идет число на смену верам — II, 163). Судьба, бог и небо синонимизируются Хлебниковым,28 но в рамках его метафорической системы каждое из этих слов четко сохраняет и свое прямое значение. В предстоящей всеобщей борьбе за полет в небеса (III, 298) человек должен осуществить призыв поэта (I, 199):

но в рамках его метафорической системы каждое из этих слов четко сохраняет и свое прямое значение. В предстоящей всеобщей борьбе за полет в небеса (III, 298) человек должен осуществить призыв поэта (I, 199):

Как муравей, ползи по небу,

Исследуй его трещины ‹...›

Но это — не просто предвидение НТР, “века спутников” и т.п. Мысль поэта заострена и против “сциентизма”, против переоценки техники в ущерб всей полноте человеческого. Его «Ладомир» завершается недвусмысленным этическим императивом:

Черти не мелом, а любовью

Того, что будет, чертежи.

И рок, слетевший к изголовью,

Наклонит умный колос ржи.29

В целом, как мы видим, блоковское мироощущение в очень небольшой степени сближается с хлебниковским.30 „Проходя “сквозь” символизм, — пишет Р.В. Дуганов (1974: 427), — Хлебников оказывался ближе к Достоевскому, Пушкину, Тютчеву, чем к своим непосредственным предшественникам (субъективно в ранний период — даже “учителям”)“. Хотя с аргументацией в работе Р.В. Дуганова и трудно согласиться, этот его тезис в общей форме следует принять.31

„Проходя “сквозь” символизм, — пишет Р.В. Дуганов (1974: 427), — Хлебников оказывался ближе к Достоевскому, Пушкину, Тютчеву, чем к своим непосредственным предшественникам (субъективно в ранний период — даже “учителям”)“. Хотя с аргументацией в работе Р.В. Дуганова и трудно согласиться, этот его тезис в общей форме следует принять.31

5. Образ города, сломавшего оглоблю бога, образ оседланного рока и вопрос Кто всадник и кто конь? вплотную подводят нас к «Медному всаднику», к его проблематике и ее продолжению у Хлебникова. Было бы очень интересно собрать воедино и рассмотреть в эволюции творчества поэта все хлебниковские контексты употребления слов одного из важнейших для него семантических полей — поля ‘лошадь’: конь, кобылицу всадник, удила, узда, но-но, неук, игрень, табун, рысак, иверни, Конецарство, Сивка и др.32 Вместе с перифразами “образа коня” они, надо думать, пролили бы дополнительный свет и на связи Будетлянина с идеями «Медного всадника». Как бы то ни было, следует отметить в “петербургской повести” Пушкина по крайней мере три места, особенно близких к идеям, занимавшим Хлебникова.

Вместе с перифразами “образа коня” они, надо думать, пролили бы дополнительный свет и на связи Будетлянина с идеями «Медного всадника». Как бы то ни было, следует отметить в “петербургской повести” Пушкина по крайней мере три места, особенно близких к идеям, занимавшим Хлебникова.

Во-первых, это вопрос о смысле жизни; неужели она в самом деле

‹...› ничто как сон пустой.

Насмешка неба над землей?

Ср. характерное слово насмешка (см. выше сн. 21 и III, 314), а также признание Хлебникова:

Первое решение искать законов времени явилось на другой день после Цусимы, когда известие о Цусимском бое дошло в Ярославский край, где я жил тогда ‹...›

Я хотел найти оправдание смертям.

ДС, 4

Характерна и параллель, приводимая далее поэтом:

Я помню весну севера и звон удил и стремян, их катали на лошадях в особой бочке по полю, чтобы дать ржавому железу серебристый блеск удил и сбруи. Покорные клячи севера тянули за собой бочки со своими цепями.

Во-вторых, это сам образ всадника, “мощного властелина судьбы”, которому Пушкин задает другой вопрос:

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

В-третьих, наконец, — в тесной связи со вторым вопросом Пушкина — это смиренная фраза-признание Александра I, цитируемая в поэме:

„С божией стихией

Царям не совладеть”.

Все три указанных места могут быть сопоставлены с различными контекстами из произведений Хлебникова, а не только с теми, которые уже приведены выше. Но, может быть, самое перспективное сопоставление (впрочем, не замеченное его автором) было сделано недавно в одной писательской статье, посвященной толкованию «Медного всадника». Предложенное в ней объяснение смысла поэмы сводится к тому, что „тот конь, которого Петр поднял на дыбы, теперь самоуправно скачет сам”, к четкой формуле: „конь хозяин, а не всадник” (Гранин 1968: 218).

Интересные догадки писателя не вызвали у него, однако, никаких ассоциаций с текстами Хлебникова, хотя бы с такими строчками из «Ладомира» (I, 187):

Столицы взвились на дыбы,

Огромив копытами долы.

Живые шествуют — дабы

На приступ на престолы.

Но прежде всего, конечно, следует напомнить тот вопрос Хлебникова: Кто всадник и кто конь? Он город или бог? — который относится к революционному Петрограду и который как бы провоцирует ответ, найденный Граниным применительно к пушкинскому Петербургу времен «Медного всадника».

Конь в поэме Пушкина — если и “хозяин”, то слепая сила. Конь у Хлебникова — это сам город, вставший на дыбы и сбросивший всадника, всесильную судьбу, бога, самодержца. Это город-конь, превратившийся в буйных воль косяк (I, 191), город, который само божество сковал в подковы (I, 192).

В том же «Ладомире» есть одно темное место (I, 194).

Кто знал — нет зарева умней,

Чем в синеве пожара конского,

Он приютит посла коней

В Остоженке, в особняке Волконского.

Неясно, о чем здесь идет речь, — о некоторых ли нераскрытых еще фактах биографии Хлебникова, или о символике переезда в Москву Советского правительства. Но несомненно, что посол коней и пожар конский связаны с революцией в Петрограде. Как бы то ни было, петербургское наводнение, описанное в «Медном всаднике» и упоминаемое Хлебниковым в стихотворении «О, город — сон, преданье самодержца...» (НП, 138), т.е. восстание стихий (а также бунт и сумасшествие Евгения у Пушкина), уступило место в хлебниковском творчестве восстанию коня против всадника — восстанию, символизирующему социальную революцию, не свободную от стихии (см. «Горячее поле» и тему Петербурга, осложненную оппозициями Петербург / Москва и Запад / Восток), но свершающуюся закономерно.

Медный всадник в другом месте у Хлебникова, в прозе (V, 129), получает характерную оценку — в 1916 г. применительно к первым дням мировой войны: солдаты верили, что у них есть кто-то, вождь. Был ли у них он? Или вставивший ноги в стремена, скачущий мертвый всадник был принят за вождя счастья? (выделено мною. — В.Г.). И показательно, что еще до революции, тогда же (и там же, в повести «Ка2») у Хлебникова появляется образ конелюда (V, 132) и памятника Пушкину (V, 135; ср. также «Семеро» — II, 116).

6. В знаменитом стихотворении Пушкина «Из Пиндемонти» (1836) сформулирован пушкинский идеал счастья, свободы и прав (который, разумеется, не может быть изолирован от жизни поэта, от итогов творческого пути, подведенных в других произведениях):

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там ‹...›

Хлебников был, пожалуй, первым русским поэтом, который сумел особенно полно в самые трудные годы осуществить этот идеал. Голубой бродяга (I, 199) скитался всю свою сознательную жизнь и всю ее посвятил творчеству и только творчеству, в каждый ее момент занимаясь тем и там, чем и куда его увлекал свободный ум. Отнюдь не аскет, но человек предельно свободный от тирании быта, Хлебников подчинял свою личность одним лишь прихотям творческих приливов и отливов, закономерности смены которых, кстати, ему тоже хотелось отыскать. Командировка в Персию или работа в РОСТА при этом вполне отвечали его идеалам в новой действительности (см. Парнис 1980). Как и Пушкин, он не терпел лишь одного — чтобы им помыкали.

Тема судьбы, образ коня, те несколько примеров, которые удалось привести и бегло прокомментировать в этих заметках, — очень немногое из того, что со временем покажет, как сложно и как своеобразно Хлебников связан с Пушкиным, как поэзия и проза «Гуль-муллы» вписываются в круг и развитие идей, занимавших русскую поэзию XIX–XX вв. Чтобы понять этого Дон-Кихота русского стиха во всей его противоречивой и привлекательной сущности, необходимо “всего лишь” непредвзято описать хотя бы самые крупные из занимавших его тем и идей. Несомненно, что в творчестве и в личности Хлебникова есть что-то роднящее его с основным образом Чаплина: неприспособленность к “нормальной” жизни, беззащитность, инфантилизм Чарли, внешняя сторона его поведения, вызывающего насмешки, но причастного к главному и в то же время неуловимо тонкому в человеческом существе, и постоянная борьба за подлинно человеческое в себе и других.

И снова вспоминаются хлебниковские слова: Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь ‹...› (V, 298). В этом своеобразном видении заключена огромная притягательная сила, которая влечет к поэту читателей и исследователей. Именно здесь мы обнаруживаем идею, объединяющую всех подлинных мастеров слова — разных дарований, разных эпох и культур.

Связь Хлебникова с соловьиным и нежногорлым (ед. хр. 80, л. 37) Пушкиным пока, пожалуй, полнее всего раскрыли не филологи, а близкий поэту художник В.Е. Татлин. По уверенной художественной догадке он написал портрет Хлебникова на фоне виднеющегося в отдалении пушкинского памятника (см. фронтиспис в НП и Данин 1979). Для нас это — подходящий повод, чтобы, оставив в стороне другие относящиеся к теме материалы,33 перейти к краткому разбору оригинального хлебниковского «Памятника» — стихотворения «Еще раз, еще раз...»

перейти к краткому разбору оригинального хлебниковского «Памятника» — стихотворения «Еще раз, еще раз...»

————————

Примечания 1

1 Ср. реакцию столичной и провинциальной “желтой” прессы на два полемических доклада Д. Бурлюка «Пушкин и Хлебников» в 1913 г. (см. НП, 466–67).

2

2 См.:

Глушаков Е. Шестилетний Саша — “расширитель проблем”. — Лит. газета, 1980, 1 окт., с. 13.

3 Тарковский А.

3 Тарковский А. «Я полон надежд и веры в будущее русской поэзии». Беседу вел К. Ковальджи. — Вопр. лит., 1979, № 6, с. 203. — Ср. значимое соположение имен у Заболоцкого: И голос Пушкина был над листвою слышен, / И птицы Хлебникова пели у воды (

Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы.

М.: Сов. писатель, 1960, с. 77), — цитируемое в иной связи в работе Слинина 1970 б: 52). Сопоставление Хлебникова и Заболоцкого на метрическом уровне см. Савченко 1971.

4

4 Как писал Б.А. Ларин (1974: 50), цитируя далее Хлебникова, „поэзии нет бессмысленной, есть непонимание ее”.

5

5 Ср. анализ ряда стихотворений Хлебникова в работе Б.А. Ларина «О лирике как разновидности художественной речи» (1925) в кн.: Ларин 1974: 54–101.

6

6 Эти цитаты собраны и прокомментированы во вступительной статье Ю. Лотмана «Поэзия 1790–1810-х годов» в кн.: Поэты 1790–1810-х годов.

Л.: Наука, 1971, с. 24.

7

7 В этой работе указаны и другие существенные факты, свидетельствующие о раннем и пристальном интересе Хлебникова к Пушкину. (К сожалению, автор не удержался от некоторых малоубедительных параллелей, впрочем, частного характера, аналогичных тем, которые выше мы обсуждали в связи с заметкой Леонида Мартынова). Добавим, что в 1908 г. Хлебников экспериментировал со словами типа (людская)

вель и

хоть (конская),

хиль, миль, глаголь и (птичья)

свисть, отчасти, возможно, навеянными пушкинской

молвью (ед. хр. 60, л. 45 об., 54, 64 об.).

8

8 Было бы интересно установить, в какой мере связаны с Пушкиным так называемые “архаизирующие тенденции” в языке Хлебникова. Эта задача потребовала бы выявления и сопоставления у поэтов форм типа

упадает и

виет, фонетического и лексико-семантического анализа ряда рифм, ритмико-синтаксических клише или реминисценций (ср.

Волга воет, Волга скачет и т.д. в «Уструге Разина» — I, 250 и

Вьюга злится, вьюга плачет в «Бесах» у Пушкина) и других особенностей поэтики.

9

9 Строчка

Пушкин нам жалок (II, 290) не может быть истолкована однозначно ввиду диффузности местоимения

нам.

10

10 См. также многочисленные пушкинские и иные “эхо”, обнаруживаемые в других поэмах Хлебникова (Markov 1962:41, 71, 77, 87, 91, 107, 140–141 и др.). Г.О. Винокур, признавший, несмотря ни на что, несомненным присутствие у Хлебникова “пушкинского”, отмечал и в его прозе пушкинские „поразительную чистоту линии, легкой и четкой”, „синтаксическую скупость”, „ровную фразу” (1924: 226). См. в этой связи Парнис 1978: 248, сн. 75. Еще раньше о пушкинском начале в поэзии Хлебникова писал О. Мандельштам; об этом недавно напомнил Н.Л. Степанов (1975: 114–115; ср. 118–120).

11

11 Ю. Тынянов цитирует поэму «И и Э» (I, 90) Ср. хлебниковские ссылки (не все гда прямые) на «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Руслана и Людмилу», «Полтаву», «Евгения Онегина», «Египетские ночи», «Анчар», «Пророка», «Певца», «Поэта» («Пока не требует...»), «Песнь о вещем Олеге» (I, 162, 248; II, 170, 176; III, 8, 24, 95, 182, 281 (опечатка; надо:

Онегиным волн), 354, 365; IV, 66; V, 33, 47, 108, 134–136, 210, 271–272; НП, 30, 341; ДС, 11. См. также Парнис 1978: 247).

12

12 Русская советская поэзия. Традиции и новаторство: 1917–1945. Л.: Наука, 1975; 1946– 1975. Л.: Наука, 1978. См. особенно прессу, которую получил второй из сборников.

13

13 Вывод Э.В. Слининой о том, что „антипушкинизм Хлебникова был очень относительным” (с. 124) построен на непредвзятом системном подходе к текстам поэта и подкупает независимостью от стереотипов. Возможно, компонент

анти в “антипушкинизме” дальнейшие исследования снимут вообще; сейчас же эта статья представляет для них хорошую основу.

14

14 Слово

игра скрывает сложный ключевой образ в идиостиле Хлебникова. С множеством прямых употреблений этого слова ср. измененную цитату в «Три обеда»:

Сегодня я, а завтра ты (III, 197) — и, особенно, отрывок, озаглавленный «С богом в железку» (ед. хр. 42, л. 10 об.):

Насыпал горкою червонцев рок‹,› /

А я червовой девою‹,›

как нож в бок. /

Он сделал серыми синие глаза‹: / ›

— Нехорошие поступки‹,›

резкие‹.› /

А я вынул туза /

В серебряном блеске. 15

15 Имелись в виду «Страшно и скучно...» Пушкина и «Шаман и Венера» Хлебникова:

Здесь новоселье /

Путь и ночлег — ‹...›

Прося у желтого ночлега (1, 104). Ср. некоторые параллели в кн.:

Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики.

М.: Сов. писатель, 1978, с. 125.

16

16 В этом образе представлены герои поэмы — Иван и Борис (утонувший в р. Остер, которую он поклялся

двенадцать раз, не отдыхая, переплыть). Голубь “хром” на крыло! Образ голубя, пара крыльев которого символизирует дружескую близость героев, единство друзей, проходит через всю поэму; ср.:

Они прослыли голубки /

(К природе образы близки) и

Так голубь порою крылами двумя /

В время вечернее мчится и серое. ‹...›

Но голубь летит все ж единый (I, 137 и 135). Но в сцене нападения деревенских парней на Бориса Иван, этот

грез священник, уже действует, как

хищник в стае голубей (I, 140–141); слово

голубь тем самым оказывается эстетически неоднозначным, а образ Ивана — подчеркнуто многомерным.

17

17 Мы обрываем цитату; далее в этом развернутом сравнении появляется так, вводящее вторую часть параллелизма —

праздник масляницы вечный, который

хоронит день недолговечный, хоронит солнца низкий путь, и т.д. Эту поэму сам Хлебников называл

лучшей, а написал он ее как реакцию на тест при психиатрическом обследовании... См. Анфимов 1935.

18

18 Важно выявить также переклички Хлебникова с Лермонтовым, которого футуристы не предавали анафеме в манифестах. Здесь тоже, конечно, существенны не только такие строчки, как:

Бежит туда быстрее лани (I, 145), но и знаменательные обличения типа:

Якобы ваше знамя — Пушкин и Лермонтов — были вами некогда прикончены как бешеные собаки за городом, в поле! (V, 153) — и кавказские образы (см., в частности, III, 181–182 — стих. «На родине красивой смерти — Машуке...»). Эти факты учитываются А.Е. Парнисом, автором соответствующей статьи в «Лермонтовской энциклопедии» (

М., 1981).

19

19 Упомянуто в работе Иванов-Разумник 1922: 71–72 (в статье о Ремизове).

20

20 Имя этого героя поэмы «Ночь в окопе» не названо (см. I, 176), однако едва ли могут быть доказательные сомнения в том, что Хлебников имеет в виду Ленина. Фамилия

Ульянов лежит в основе метонимического окказионализма

ульяня (земной шар), а имя Ленин сопоставлено с именами

Ломоносов и

Пушкин (ед. хр. 80, л. 36–37).

21

21 Ср. в «Тезисах к выступлению» (V, 258): «Определение Судьбы как мыши». См. также

Мышелов и

Судьболов (НП, 275 и 451–452). Форму

надсмешливо принимаем в транскрипции Р.В. Дуганова (1979 а: 467).

22

22 По воспоминаниям Н. Чуковского (1963: 277), из „несмиряющихся” был и Заболоцкий, вероятно, не без влияния хлебниковского творчества.

23

23 Ср. однако: ‹...›

следующий разгром, если ему суждено быть, падает на 28 сентября 1921 года (ед. хр. 77, л. 16; выделено мною. —

В.Г.).

24

24 Хлебниковские идеи близки интересу и вниманию к природным ритмам (“циклам”), которые проявляют к ним в последние годы социологи разных стран. См. о солнечных циклах в 11,5 лет — ед. хр. 9, л. 9 об.; ср.

Чижевский А.Л. Указ. соч.

25

25 Ср.

Малкина 1938: 40, где говорится о полемичности «Ночного обыска» в отношении «Двенадцати». Ср. также известное сходство между «Балаганчиком» Блока (1905) и

сверхповестью Хлебникова «Зангези» (плоскость XX «Горе и Смех»).

26

26 Но см. «Сестры-молнии» (III, 155 и след.), «Азы из Узы» (V, 24) и некоторые другие тексты Хлебникова.

27

27 То же можно было бы сказать и о моряках из «Ночного обыска», однако их судьба уже явно находится в руках

закона возмездий. Независимо от того, прав ли был П.В. Митурич в истолковании формулы 3

6 +3

6, вынесенной в эпиграф к поэме (I, 325), следует обратить внимание на

взмах ресницами (I, 269),

шевеление усами (I, 273) той

девушки, но с бородой (I, 271), к которой направлены пьяные речи

Старшого. Эти жесты проецируются на образ самого поэта и на два места в рассказе «Октябрь на Неве» (IV, 110–111; ср. Хлебников 1980: 110–111), где использован образ статуи командора не столько в оперном, сколько в пушкинском варианте (ср.: Как тяжело пожатье каменной десницы. — IV, 110).

Убийцы святые хотят

победить бога и говорят ему:

Спаситель! Ты дурак, — но икона — лишь видимость: судьбой управляет не христианский бог, а Числобог. Отвага Старшого сопоставима не только с образом Дон Гуана, но и с фантастической сценой «Смерть будущего» (III, 100–101):

Стою, кручу усы и все как надо, — заключает перед лицом смерти Старшой (I, 273), на которого устремлены и

глаза передрассветной синевы самого поэта.

28

28 Ср. во «Взломе Вселенной»:

Напилок и небо! Какая встреча, Какое свидание на балу слов (III, 97).

29

29 Ср. в начале 10-х годов в «Детях Выдры» триаду вопросов в связи с «чудом техники» — пароходом:

Морские движутся хоромы, /

Но, предков мир, не рукоплещь, /

До сей поры не знаем, кто мы: /

Святое я, рука иль вещь? (II, 164; ср. II, 229).

30

30 Хлебникову была чужда идея “родового возмездия” за “отщепенство”, которую усматривают у Блока (см. Белый 1934: 297).

31

31 Несогласия касаются ряда вопросов, и их изложение потребовало бы слишком много места. Замечу только, что едва ли стихотворение «О, достоевскиймо...» представляет собой «Заклятие именем» (с. 418), что в “Гроссбухе” есть еще один вариант последней строки без корня

-мер-, но с игрой на омонимичности корней слов игр и мир (ед. хр. 64, л. 8 об.) и что

числоимена не могут быть отнесены к согласным и гласным (с. 425). Это не мешает признать достоинства статьи — попытки разобраться в поэтической системе Хлебникова. Кстати, вопреки мнению И. Роднянской (Дружба народов, 1980, № 9, с. 247), все существенные контексты хлебниковских стихов и необходимые конситуации, важные для их понимания, будут разысканы и установлены. Их неясность в ряде случаев — не злая воля поэта, а уникальный результат беззаботности его окружения — друзей, ранних издателей, критиков, всех нас, а также особенностей его биографии, которая, несмотря на предостережение Тынянова (I, 29), продолжает “давить его поэзию” и под пером талантливых, но не во всем великодушных рецензентов.

32

32 Некоторые относящиеся сюда материалы рассмотрены в работе Holthusen 1974: 28–53.

33

33 Кратко перечислим их классы. Это — 1) интерлингвистические интересы Пушкина, известные по записи П.И. Бартенева со слов П.В. Нащокина (см. замечание о “букве л”): 2) неопубликованные записи Хлебникова о том, что в его душе, пожалуй,

умер Бодлер, но остался Уитмен, а

Верлен доп‹олняет›

По и Пушкина (ед. хр. 9, л. 11 об.), и о том, что в «Анчаре»

приемами Пикассо взят тот же самодержец (что и в «Полтаве»! — ед. хр. 74, л. 51); 3) образ Разина у Хлебникова и Пушкин о Разине; 4) сопоставления отдельных выражений типа

подам до ног; 5) интерес Хлебникова к имени

Пушкин и исторические анекдоты, связанные со сменой фамилии

Хлебников из-за ее ассоциаций с барышом и по другим мотивам (так, один Хлебников стал Бардом; см.:

Селищев А.М. Смена фамилий и имен. — Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971, с. 497 и 499).

Воспроизведено по:

Григорьев В.П. Будетлянин.

М.: Языки русской культуры. 2000. С. 169–182

Изображение заимствовано:

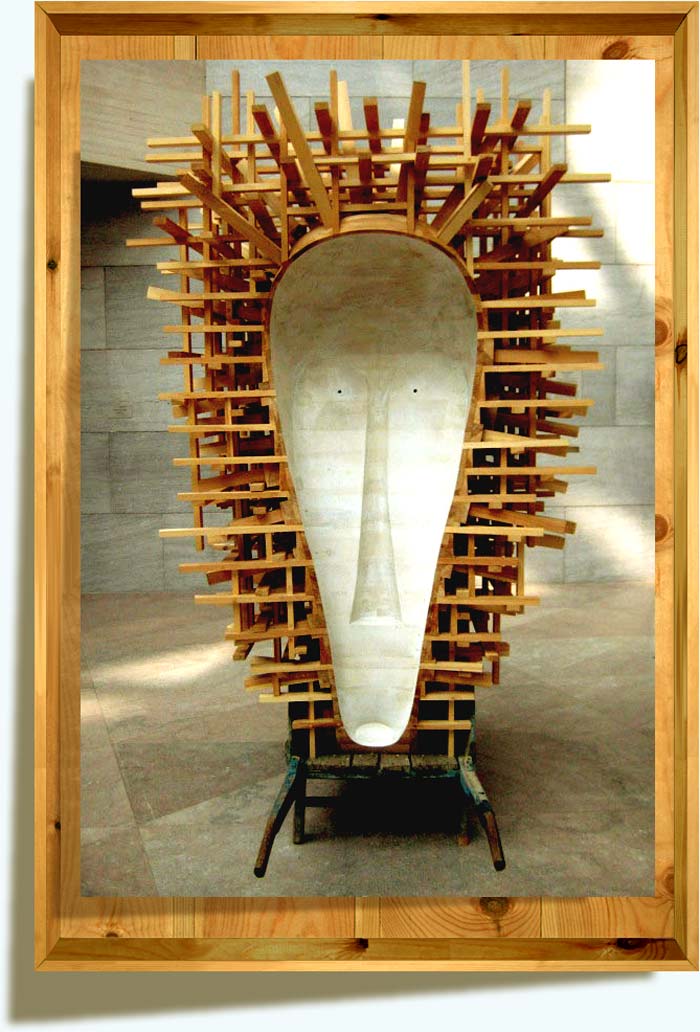

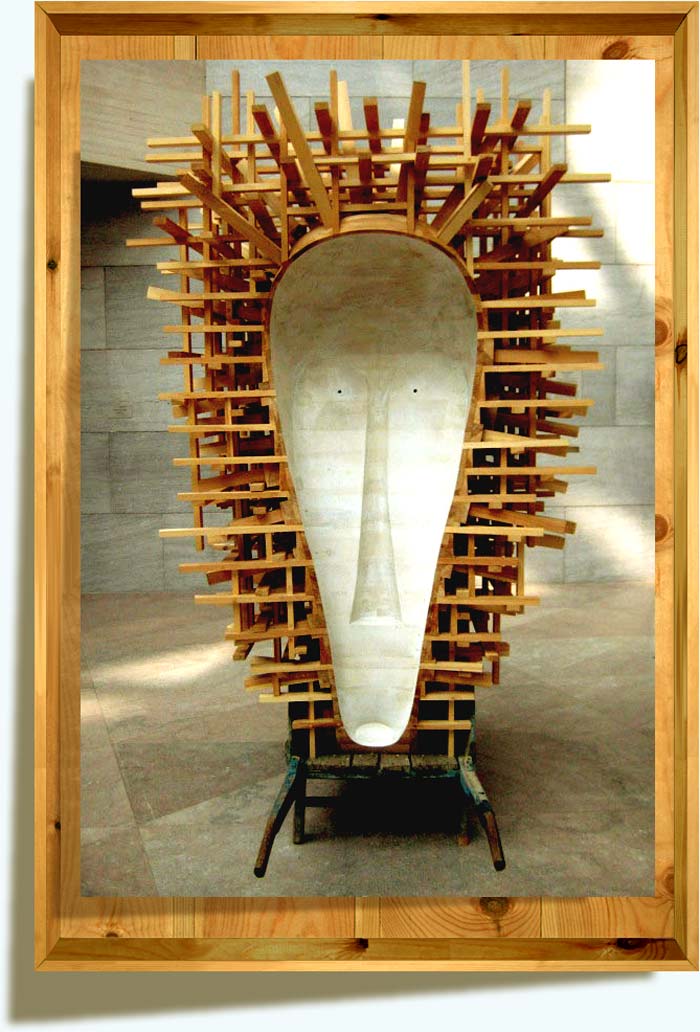

Martin Puryear (b. 1941 in Washington, D.C., US).

C.F.A.O. 2006–7.

Painted and unpainted pine and found wheelbarrow. 255.9×196.9×154.9 cm.

The Museum of Modern Art, New York.

www.flickr.com/photos/poobahbrand/2736599643/

Installation is constructed from an old wheelbarrow found by Puryear in 1993 while he was an artist-in-residence at Alexander Calder’s studio in Saché, France; an oversized impression echoing a mask by the Fang people of Gabon, West Africa; and wood slats that suggest a ritual headdress. The initials in the title allude to the Compagnie Française de l’Afrique Occidentale, a French trading company that sailed between Marseilles and West Africa. During his Peace Corps years in Sierra Leone, Puryear discovered an abandoned warehouse bearing those initials.

www.nga.gov/press/exh/267/index.shtm

C.F.A.O. resembles a mask. The piece incorporates an enlarged impression of an actual Fang ritual mask from Gabon, West Africa, which has been surrounded by a thicket of pine scaffolding and rests atop an old wheelbarrow. The mask is a heart-shaped face with a long nose and has been painted white. If you were to grasp the handles of the wheelbarrow, you would be donning the mask and essentially peering outward through very tiny eyeholes through the thicket.

C.F.A.O. is a reference to the Compagnie Française de l’Afrique Occidentale, a 19th century trading company that linked Marseille and West Africa through ports in Sierra Leone. After college, Puryear joined the Peace Crops and spent time teaching in the town of Segbwema, Sierra Leone. Immersed in African culture, he was able to exchange ideas with local artisans and was very impressed with their ingenuity. Much later, in 1993, Puryear spent six months in Sache, France, at the former studio of Alexander Calder and on the grounds, he found the wooden wheelbarrow. The piece is imbued with the mysticism of secret societies and rituals and acknowledges the traditions of colonialism that link France and West Africa.

http://genevaanderson.wordpress.com/2009/01/18/

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()