Но что же такое авангард? Он-то о чем и как “рассказывает”?

В начале 1890-х немецкий писатель Герман Бар предложил термин для обозначения новых явлений в искусстве и вообще культуре. От Вагнера и Ницше до французских импрессионистов и символистов. “Модерн”. “Модерное”. Возникает художество, решительно альтернативное предшествующему. Первый шаг европейского эстетического экстремизма, за которым неизбежно должен был последовать еще один, еще более радикальный.

27 февраля 1902 года в петербургских «Биржевых ведомостях» был помещен фельетон, в котором художник Вадим Грядущий провозгласил новое направление, названное им “грядущизм” или “фютюризм”. А спустя семь лет итальянец Маринетти печатает в парижской «Фигаро» первый собственно футуристический манифест.

Впоследствии, задним числом, народившееся направление было названо в духе времени “военно-французским” термином “авангард”.

Итак, на исходе 1890-х возникает общеевропейская система “авангард”, которая впоследствии распространится по всему миру — вплоть до “китайских футуристов”. Наиболее “маркированные” точки на географической карте той системы — Париж и Россия. Именно Россия, а не какой-то в ней город: “столица” русского авангарда постоянно “кочевала”. Персоны и течения в русском авангарде — это вообще “великое кочевье”. Не случайно Хлебников, в Харькове, в разгар Гражданской войны, один из своих “манифестов” закончил словами: Поэты должны бродить и петь.

Но где, собственно, “бродили и пели” поэты и художники авангарда — в эстетическом отношении?

Начнем с резкого несходства двух генеральных направлений авангарда — русского и французского.

“Передовой” Париж той эпохи — это как бы своеобразное продолжение предшествующего импрессионизма: самое интенсивное напечатление (визуальное ли, словесное ли) самого субъективного впечатления художника от окружающего мира. Напечатление такой силы, такой степени художественного индивидуализма, что возникал беспримерный в мировом художественном опыте пейзаж совершенно превращенного мира, “окружающей действительности”. Но — мира. Но — действительности.

Не случайно Николай Пунин, вождь и теоретик русского авангарда — уже второго, времен революции, его штурма и натиска, — в полемическом азарте уверял, что Пикассо и передвижники, это, в общем, одно и то же. В своей, с чертами гениальности, книге «Против цивилизации» (написанной в 1918 году в соавторстве) Пунин и вовсе обрушивается на принцип англо-саксонского, но главным образом, французского, “индивидуализма”.

Русский же авангард, в самом резком отличии от французского, сосредоточен не на впечатлении от мира, но на самом мире. Он пытается создать целостный его ландшафт. Исчислить все его “алфавиты”. Правила. Порядки. Самое структуру мироустройства.

Человечество для всего русского авангарда — в полном его составе, во всей амплитуде его персон и усилий — лишь одна из величин того мироустройства, обязанная прежде всего поддерживать его архитектуру, научаться ей.

Французский авангард воспроизводил пейзаж тамошней смятенной души, русский — всего мира. И наличного, и гипотетического.

Но — “как делать” такие стихи, если вспомнить название микротрактата Маяковского? Такие картины? Фильмы? Музыку?

Поэтику русского авангарда отчасти объясняет знаменитый эпизод с одесской портовой лестницей в «Потёмкине», навсегда вошедший в мировую художественную память.

Как вообще туда можно войти?

Песенка — лесенка в сердце другое (Хлебников). Вот Маяковский и создает свою “лестницу” — гениальный графический сколок с собственно лестницы. А Эйзенштейн вовремя вспомнил о ней, глядя на одесскую лестницу.

Любимая эстетическая игрушка современного модернизма — роман о романе, балет о балете, картина в картине. И, наконец, кино о кино. Это всегда производит впечатление: искусство как бы рассказывает о самом себе.

Но в авангарде героической его поры это было вовсе не забавой, а базовым средством: он всматривается в мир и одновременно во все свои знаковые инструменты и средства, в собственную свою структуру. Как некий пролог структуры мировой… „Пропевень о проросли мировой”, — так гениально-неуклюже скажет Филонов-поэт.

Ещё раз: авангард исследует семантику, содержание мира, осмысливая своё собственное содержание, свою семантику.

Хлебников созерцает время меру мира (то есть собственно всю историю мира), и одновременно язык у него непрестанно как бы рассказывает “сам себя”, от первых своих звуковых всплесков до языка современной городской улицы и вообще цивилизации.

Художники авангарда, столь непохожие — Кандинский ли, Малевич, Татлин и все другие, — входят в мир через краски в нём. Через его планиметрию и стереометрию. То есть “пространственные искусства” сопрягают первые элементы и этого пространства, и самого искусства.

Представим же себе микроскоп и телескоп, глядящие в микро- и макромир, но успевающие при этом вести некий репортаж о том, как они это видят…

Такова абсолютная эстетическая уникальность авангардной “оптики”, неимоверно усиливающей возможность человеческих зрачка, чувства, мысли.

Но у русского авангарда есть еще одно отличительное — и ослепительное — свойство. Дело не только в том, что любой художественный акт в нем — упомянутая “лесенка” Маяковского, “лестница” Эйзенштейна или квадрат Малевича — совершается впервые во всем ноосферном времени. Дело в том, что любой тогдашний авангардистский жест непременно совершался вновь, всегда здесь и теперь. Русский авангард от самого своего рождения до своей поистине безвременной гибели в сталинскую эпоху предстает как абсолютный и, в своих временных границах, нескончаемый экспромт. Как гигантская импровизация мировой культуры.

То есть авангард-импровизатор не только оценил всю неповторимость любого мгновения государства времени (Хлебников), но сделал это своим художественным принципом. Мироустройство ведь по своей архитектонике — образование движущееся. И стремнины его можно и должно понять, лишь сопрягая их со своим собственным, личным “экзистенциальным” временем.

Все прочее и последующее — лишь имитация усилий к миропониманию.

То есть уже не только само искусство, рассказывая “мир”, рассказывает себя самого, но и время, в котором искусство это возникает. Запечатленное время, по слову последнего русского авангардиста.

Итак, авангард — это как бы бесконечно динамичная, всеохватывающая, ленточная автобиография мира, всего в нем происходившего и происходящего. И даже того, что произойдет.

Может быть, единственное убедительное художественное зеркало мира.

Обезумевшая история вдребезги разбила это зеркало. Теперь, опамятовавшись, она начинает собирать, изучать драгоценнейшие осколки.

Что ж, если человечество все же уцелеет, то в своем грядущем, перемещаясь во Вселенной, „в звезды врезываясь” (Маяковский), из всего современного художественного состава, наверное, захватит с собой те фрагменты.

Русский авангард едва ли не равен инстинкту самосохранения — всего человечества.

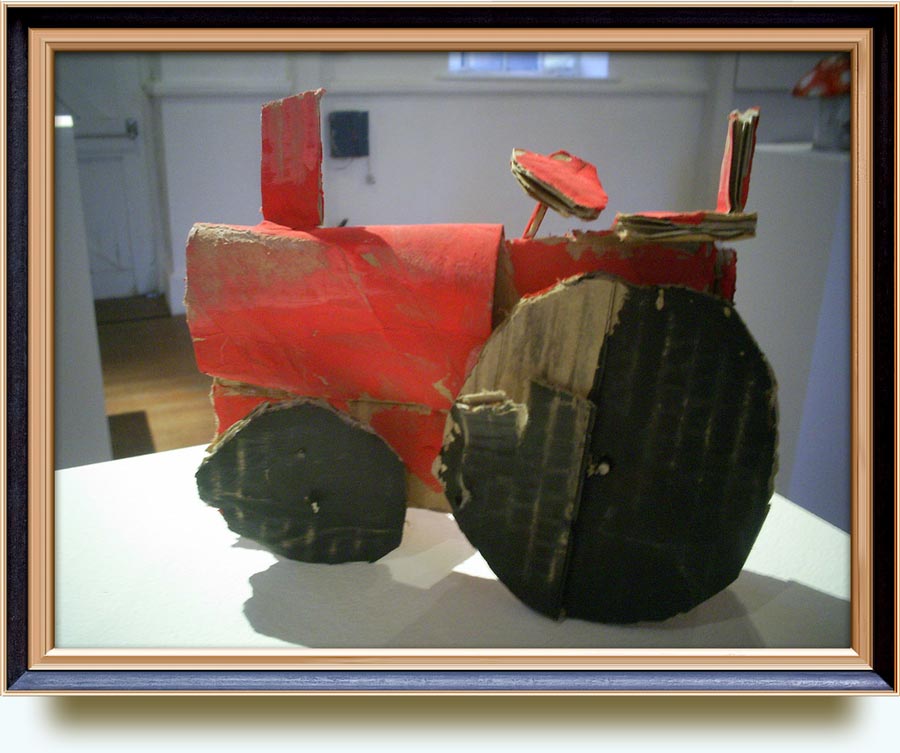

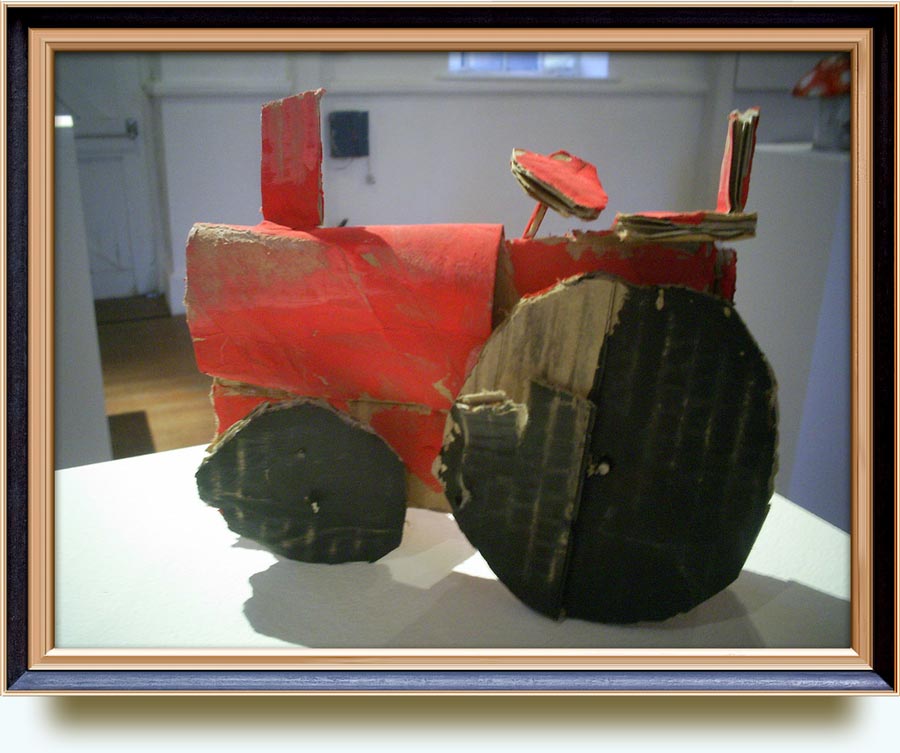

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||