Ранчин А.М.

Из книги «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

Бродский и Велимир Хлебников

В отличие от “Маяковского” пласта, реминисценции из Велимира Хлебникова единичны у Бродского и не сцеплены в систему. Это естественно уже потому, что в поэзии Велимира Хлебникова, — чем он совершенно не схож ни с Маяковским, ни с Бродским, — нет объединяющего разные стихотворения лирического героя и лирической биографии. Сближает Бродского и Велимира Хлебникова отношение к слову.

Звуковым станком языков является азбука, каждый звук которой скрывает вполне точный пространственный словообраз, — замечает Велимир Хлебников в письме Г.Н. Петникову.1 Соответственно буквам / звукам у Велимира Хлебникова приписывается конкретная семантика, выражение того или иного понятия.2

Соответственно буквам / звукам у Велимира Хлебникова приписывается конкретная семантика, выражение того или иного понятия.2 Кроме того, различные звуки / буквы соответствуют разным геометрическим моделям Пространства:

Кроме того, различные звуки / буквы соответствуют разным геометрическим моделям Пространства:

‹...›

с нашей площадки лестницы мыслителей стало видно, что простые тела языка — звуки азбуки — суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира ‹...›.

3

Приписывание отдельным звукам определенной семантики совершенно несвойственно Бродскому, основными единицами, первоэлементами текста и смысла у которого являются не звуки и даже не слова и строки, а фразы и надфразовые образования. Но в картине мира у Бродского первоэлементами выступают именно буквы:

Шарик внизу, и на нем экватор.

‹...›

Если что-то чернеет, то только буквы.

Как следы уцелевшего чудом зайца.

«Стихи о зимней кампании 1980 года», 1980 [III; 11]

Эти строки созвучны стихам Велимира Хлебникова, воплощающим образ мира-книги:

Книги единой,

Чьи страницы — большие моря,

Что трепещут крылами бабочки синей,

А шелковинка-закладка,

Где остановился взором читатель, —

Реки великие синим потоком ‹...›4

Образ “буквы как первоэлемента мира” у Бродского сходен, конечно, не только с идеями Велимира Хлебникова. Это один из топосов культуры. Кроме того, в отличие от произведений будетлянина-футуриста, у автора «Стихов ‹...›» это только поэтический образ, а не “иллюстрация” к собственной философии языка. Тем не менее совпадение несомненно.

Подобно Велимиру Хлебникову-теоретику, Бродский-поэт описывает букву и слово как нечто большее, чем условный знак, как иконический образ. Человек

прибегает к этой форме — стихотворению — по соображениям, скорей всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к телу.

«Нобелевская лекция» [I; 15]

Метонимией “благой вести”, Евангелия в его стихах оказывается шрифт („Но мы живы, покамест / есть прощенье и шрифт” — «Строфы» («Наподобье стакана…») [II; 459]). Предметы сравниваются с буквами («Сад густ как тесно набранное ‘ж’» — «Гуернавака» [II; 366]), их название сокращается до инициальной буквы („на берегу реки на букву ‘пэ’” — «Набережная р. Пряжки», 1965 (?) [I; 460]).

Ответом лирического “Я” на “экзистенциальные вопросы” становятся метаязыковые описания.

Снятие антиномии “вещь” — “знак”, характерной для конвенциональных знаков, как буква и слово, проявляется у Бродского в развертывании слова, высвечивании его внутренней формы, овеществлении типографского слова, отождествлении парной рифмовки с набегающими по двое волнами (цикл «Часть речи»):

И в гортани моей, где положен смех

или речь, или горячий чай,

все отчетливей раздается снег

и чернеет, что твой Седов, „прощай”.

«Север крошит металл, но щадит стекло…» [II; 398]

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле

серых цинковых волн, всегда набегавших по две,

и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос…

«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» [II; 403]

Есть, однако, у Бродского и стихотворение с прямыми реминисценциями из Велимира Хлебникова: «Классический балет есть замок красоты…» (1976). Первая из них: „‹...› крылышкуя скорописью ляжек, / красавица, с которою не ляжешь, / одним прыжком выпархивает в сад” (II; 386). Вторая: „Когда шипел ваш грог, и целовали в обе, / и мчались лихачи, и пелось бобэоби, / и ежели был враг, то он был маршал Ней” (II; 386). Цитируются классические хлебниковские «Бобэоби пелись губы» и «Кузнечик» (Крылышкуя золотописьмом ‹...›),5 но хлебниковские новации превращаются у Бродского в архаику, в знаки “искусственной”, классической традиции, отделенной от нас золотой рамкой рампы. Футуризм Хлебникова переносится в век девятнадцатый, с Чайковским и маршалом Неем, бобэоби, по Велимиру Хлебникову, — звукообраз губ6

но хлебниковские новации превращаются у Бродского в архаику, в знаки “искусственной”, классической традиции, отделенной от нас золотой рамкой рампы. Футуризм Хлебникова переносится в век девятнадцатый, с Чайковским и маршалом Неем, бобэоби, по Велимиру Хлебникову, — звукообраз губ6 — оказывается песней, рифмующейся с домашне-дружеским „и целовали в обе”.

— оказывается песней, рифмующейся с домашне-дружеским „и целовали в обе”.

Взгляд извне, из современности, уравнивает Чайковского и Хлебникова как культурные символы.

Иными словами, отношения “Бродский — футуризм” оказываются частным случаем связей поэта с культурной традицией. Бродский, осознающий себя “хранителем культуры”,7 соотносит свое творчество с “мировым поэтическим текстом”. Но он не представляет свое творчество “фрагментом” мировой традиции, а, напротив, делает ее частью собственных стихотворений. В этом Бродский напоминает футуристов.

соотносит свое творчество с “мировым поэтическим текстом”. Но он не представляет свое творчество “фрагментом” мировой традиции, а, напротив, делает ее частью собственных стихотворений. В этом Бродский напоминает футуристов.

Внешние проявления поэтического механизма Бродского — цитатность и акцентированная форма. В этом есть сходство с постмодернистской поэтикой. Сходство, однако, ни в коем случае не означает внутренней близости или глубокого родства.

«Скрипи, мое перо…»:

реминисценции из стихотворений Пушкина и Ходасевича в поэзии Бродского

‹...›

Входящее в цикл «Часть речи» стихотворение «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» отсылает к пушкинским строкам из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»:

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня

Парки бабье лепетанье,

‹...›

Жизни мышья беготня…

(III; 186)

Очевидная реминисценция из этого пушкинского текста есть в стихотворении Бродского «В твоих часах не только ход, но тишь…» (1963):

Так в ходиках: не только кот, но мышь,

они живут, должно быть, друг для друга.

Дрожат, скребутся, путаются в днях.

Но их возня, грызня и неизбывность

почти что незаметна в деревнях.

(I; 267)8

Мышь у Бродского — субститут или метафорическое обозначение поэтического “Я”. Это повторяющийся образ, воплощающийся в таких поэтических формулах, как душа — мышь, мышь, скребущаяся в печи, мышь — символ стороннего взгляда на мир из будущей эпохи:

душа твоя впоследствии как мышь.

«Зофья (поэма)», 1962 [I; 180]местность, куда, как мышь,

быстрый свой бег стремишь…

«Песни счастливой зимы», 1964 [I; 307]и слушать в сумраке ночном,

как в позвоночнике печном

разбушевалась мышь.

«Как славно вечером в избе…», 1965 [I; 429][593]9

Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека!

«Речь о пролитом молоке», 1967 [II; 37]‹...› жил, в чужих воспоминаньях греясь,

как мышь в золе,где хуже мышиглодал петит родного словаря

‹...›

Кирпичный будоражит позвоночник

печная мышь.«Разговор с небожителем», 1970 [II; 209, 213]И останется торс, безымянная сумма мышц.

Через тысячу лет живущая в нише мышь с

ломаным когтем, не одолев гранит,

выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит

через дорогу, чтоб не прийти в нору

в полночь. Ни поутру.

«Торс», 1972 [II; 310]Закат, выпуская из щели мышь,

вгрызается — каждый резец оскален —

в электрический сыр окраин,

в то, как строить способен лишь

способный все пережить термит.

«В окрестностях Александрии», 1982 [III; 57–58][594]10

Только мышь понимает прелести пустыря

‹...›

Ничего не исправить, не использовать впредь.

Можно только залить асфальтом или стереть

взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой

бетонного стадиона орущей массой.

И появится мышь. Медленно, не спеша,

выйдет на середину поля, мелкая, как душа

по отношению к плоти, и, приподняв свою

обезумевшую мордочку, скажет „не узнаю”.

«В Англии. II. Северный Кенсингтон», 1977(?) [II; 434, 435]

На связь образа мыши у Бродского (на примере стихотворения «Разговор с небожителем») и древнегреческой мифологемы мыши, подвластной Аполлону, указала В.П. Полухина.11 Недавно, по-видимому независимо от нее, эту мысль повторила Н.И. Стрижевская, считающая пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» источником стихотворения Бродского «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…».12

Недавно, по-видимому независимо от нее, эту мысль повторила Н.И. Стрижевская, считающая пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» источником стихотворения Бродского «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…».12 И В.П. Полухина, и Н.И. Стрижевская возводят мышей из стихотворения Бродского к древнегреческим мифологическим представлениям о мышах — хтонических животных, функционально тождественных Музам и связанных с Мнемозиной. В греческой мифологии, как напомнила Н.И. Стрижевская, мыши соотносятся со временем и напоминают Парок. Обе исследовательницы ссылаются на статью Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь», в которой подробно прослежена мифологема мышь-муза. Н.И. Стрижевская анализирует семантику образа мышей в стихотворении Бродского: мыши означают истребляющее память время, судьбу, а также саму поэзию (язык) как силу, инородную человеку и властвующую над смертными.13

И В.П. Полухина, и Н.И. Стрижевская возводят мышей из стихотворения Бродского к древнегреческим мифологическим представлениям о мышах — хтонических животных, функционально тождественных Музам и связанных с Мнемозиной. В греческой мифологии, как напомнила Н.И. Стрижевская, мыши соотносятся со временем и напоминают Парок. Обе исследовательницы ссылаются на статью Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь», в которой подробно прослежена мифологема мышь-муза. Н.И. Стрижевская анализирует семантику образа мышей в стихотворении Бродского: мыши означают истребляющее память время, судьбу, а также саму поэзию (язык) как силу, инородную человеку и властвующую над смертными.13

Но ни В.П. Полухина, ни Н.И. Стрижевская не заметили очевидной параллели к тексту Бродского — многочисленных стихотворений Ходасевича (цикл «Мыши», стихотворения «Из мышиных стихов», «Мышь», «Про мышей», «Бедный Бараночник болен: хвостик, бывало, проворный…»), навеянных мифологемой мыши, о которой писал Волошин.14 Мышь в стихотворении Ходасевича «Из мышиных стихов» воплощает иной, не-человеческий взгляд на мир людей, в котором идет война. Также и у Бродского в стихотворении «Торс», написанном за четыре года до цикла «Часть речи», мышь означает иноприродное видение реальности, она существует в мире, где нет места человеку.

Мышь в стихотворении Ходасевича «Из мышиных стихов» воплощает иной, не-человеческий взгляд на мир людей, в котором идет война. Также и у Бродского в стихотворении «Торс», написанном за четыре года до цикла «Часть речи», мышь означает иноприродное видение реальности, она существует в мире, где нет места человеку.

Соотнесенность грядущего с мышами в стихотворении Бродского имеет также фонетическую мотивировку, на что недавно указал Лев Лосев, сославшись на устный автокомментарий поэта: „Бродский говорил, что слово ‘грядущее’ у него ассоциируется с ‘грызущее’, — поэтому мыши, грызуны, и выбегают на это слово ‹...›”.15

Интертекстуальные переклички с поэзией Ходасевича в стихотворении «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» не ограничиваются концептом мыши. Строки:

…и при слове ‘грядущее’ из русского языка

выбегают мыши и всей оравой

отгрызают от лакомого куска

памяти, что твой сыр дырявый —

(II; 415)

несомненно восходят к последнему, незаконченному стихотворению Ходасевича «Не ямбом ли четырехстопным…». Цикл Бродского «Часть речи» посвящен русскому языку и словесности, последние стихи Ходасевича — четырехстопному ямбу и близившемуся двухсотлетнему юбилею первого русского стихотворения, написанного четырехстопным ямбом, — оды М.В. Ломоносова на взятие Хотина (1739).

Ходасевич противополагает преходящую славу военных побед бессмертию стиха. Таким образом, поэзия для него противостоит разрушительному ходу времени:

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук Хотинской оды

Нам первым криком жизни стал.

(С. 302)

Бродский подхватывает образ “изгрызенной памяти”, но придает ему совсем иной смысл: поэзия не противоположна времени, но соприродна ему; она — надличностная сила, чей поток стирает индивидуальную память. (Гимн четырехстопному русскому ямбу Ходасевича подхвачен в стихотворении Бродского «Сжимающий пайку изгнанья…», 1964, в котором появляется и ходасевичевский образ лампы, ассоциирующейся с творчеством.16 )

)

Строки из стихотворения «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» — гиперцитата, в которой объединены реминисценции не только из Пушкина и Ходасевича, но и из поэтических текстов других авторов. Одна из параллелей к стихам Бродского — мандельштамовское „Что зубами мыши точат / Жизни тоненькое дно” («Что поют часы-кузнечик…»),17 несомненно, восходящее к притче, пересказанной в «Исповеди» Л. Н. Толстого. Другая — строки Велимира Хлебникова из стихотворения «Алёше Кручёных»:

несомненно, восходящее к притче, пересказанной в «Исповеди» Л. Н. Толстого. Другая — строки Велимира Хлебникова из стихотворения «Алёше Кручёных»:

Игра в аду и труд в раю —

Хорошеуки первые уроки.

Помнишь, мы вместе

Грызли, как мыши,

Непрозрачное время?

Сим победиши!18

Стихи Бродского в соотнесении с хлебниковскими предстают как зеркальное отражение: в «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» мыши — служители и орудия будущего, то есть Времени и Смерти; в «Алёше Кручёных» мыши “враждебны” Времени — это поэты, пробивающиеся сквозь время. А в стихотворении Бродского «Письмо в оазис» (1991) мотив “поэт — мышь, грызущая Время”, представлен, наоборот, в своем исконном виде:

Потусторонний звук? Но то шуршит песок,

пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупицы — тяжелы,

и кости в нем белей, чем просто перемыты.

Но лучше грызть его, чем губы от жары

облизывать в тени осевшей пирамиды.

(IV; 29)

Стихи Бродского — своеобразный «Анти-памятник», в котором оспорен мотив долгой славы поэта, способной пережить великие пирамиды. Бродский утверждает смертность подобного мыши поэта, сопротивляющегося времени и в этом сопротивлении находящего смысл своего существования.

Примечания 1 Хлебников В

1 Хлебников В. Собрание произведений: В 5 т. Л., 1933. Т. 5. С 314.

2

2 См.: Там же. С. 189.

3

3 Хлебников В. «Художники мира!» //

Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 622. Ср. в статье «Наша основа» // Там же. С. 628–629.

4

4 Там же. С. 466. Ср. интерпретацию этого образа:

Амелин Г.Г., Мордерер В.Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М., 2000. С. 287–288.

5 Хлебников Велимир

5 Хлебников Велимир. Творения. С. 54, 55.

6 Хлебников Велимир

6 Хлебников Велимир. Собрание произведений: В 5 т. Т. 5. С. 275–276.

7

7 Ср. в «Нобелевской лекции» (I; 14–15).

8

8 К стихотворению Пушкина восходит также строка „Носки от беготни крысиныя промокли” («Чем больше чёрных глаз, тем больше переносиц…» [III; 155]; указано Л.В. Зубовой).

9

9 Это стихотворение построено на развертывании метафоры “дом – мышеловка”.

10

10 Образ мыши, вылезающей из щели, наделён в подтексте непристойным эротическим смыслом: щель — эвфемистическое именование вагины, мышь — пениса (ср. загадку о мышке в известном анекдоте о поручике Ржевском). К этой теме см.:

Амелин Г.Г., Мордерер В.Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама М., 2000. С. 299–300;

Шапир М.И. Из истории “пародического балладного стих”а: 1. Пером владея как елдой. 2. Вставало солнце ало. // Анти-мир русской культуры. Язык Фольклор. Литература. М., 1996.

11 Polukhina V

11 Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. P. 268–269.

12 Стрижевская H

12 Стрижевская H. Письмена перспективы: О поэзии Иосифа Бродского. С. 281–289. О семантике образа мыши/крысы в поэзии Бродского см. также:

Majmieskuiow А. Поэт как „мусорная урна” (Стихотворение Иосифа Бродского «24. 5. 65 КПЗ» // Studia Literaria Polono-Slavica. Т. 4. Warszawa, 1999. P. 365–366 и 371–372. Note 16 (здесь же литература).

13

13 Ср. пример, не учтенный Н.И. Стрижевской: соотнесение языка, стихотворения и “чистого времени” в эссе Бродского «Кошачье „Мяу”» (Иностранная литература 1997. № 10. С. 202; ср.: [VI (2); 236]).

14 Богомолов Н.А

14 Богомолов Н.А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Ходасевич В. Стихотворения. С. 17. Мыши из стихотворения Бродского, выступающие в роли своеобразного орудия времени, напоминают и о мышах, олицетворяющих день и ночь, из притчи о путнике, входящей в санскритский сборник «Панчатантра». Эта притча была переложена В.А. Жуковским («Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина». Из Шамиссо и Рюккерта») и воспроизведена в «Исповеди» Л.Н. Толстого (

Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 118–119). Учитывая интерес молодого Бродского к индийской философии (

Радышевский Д. Дзэн поэзии Бродского // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 287–288;

Сергеев А. Omnibus. Роман, рассказы, воспоминания. М., 1997. С. 437), нельзя исключать его знакомства непосредственно с этой притчей. Замечу, что „серые цинковые волны” в стихотворении «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» соотносятся со стихотворением У.Б. Йейтса «The pity of love» («Сожаление о любви»), в котором встречаются такие строки: „mouse-grey waters are flowing, Threaten the head, that I love” („мышино-серые воды текут, / Угрожая голове, / которую я люблю”). Через эпитет “мышино-серые” этот текст соотносится со стихотворением Бродского «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…». Йейтс был для Бродского одним из наиболее значимых поэтов, писавших по-английски (см. эссе Бродского «Как читать книгу» (Знамя. 1996. № 4. С. 7; ср.:

Бродский И. Письмо к Горацию / Пер. с англ. М., 1998. С. XIII; ср.: [VI (2); 84]). У Бродского мыши и вода — манифестация времени. Связь не только с временем, но и с водой (в частности, с мертвой водой) характерна для мифологического образа мыши (см.:

Топоров В.Н. Mousai «Музы»: соображения об имени и предыстории образа (К оценке фракийского вклада) // Славянское и балканское языкознание: Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977. С. 54).

15 Лосев Лев

15 Лосев Лев. Примечания с примечаниями // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 158. Похожее, но не тождественное высказывание есть в интервью Бродского Еве Берч и Дэвиду Чину: образ языка как мышей в „какой-то мере ‹...› относится к фонетике русского слова ‘грядущее’, которое фонетически похоже на слово ‘мыши’. Поэтому я раскручиваю его в идею, что грядущее, то есть само слово, грызет — или как бы то ни было, погружает зубы — в сыр памяти” (Поэзия — лучшая школа неуверенности //

Бродский И. Большая книга интервью. С. 59–60). Фонетическое сходство слов ‘грядущее’ и ‘мыши’ воплощено в звуковой структуре стихотворения: „Слово влечёт за собой другое слово не только по смыслу, многие ассоциации возникают по созвучию: грядуЩее — мыШи — Шторой — ШурШание. За этой звуковой темой следует другая: Жизнь — обнаЖает — в каЖдой. Далее развивается третья: встреЧе — Человека — Часть — реЧи — Часть — реЧи — Часть — реЧи. Это не просто инструментовка на три темы шипящих согласных звуков, это слова-мыши, которые выбегают и суетятся при одном только слове ‘грядущее’” (

Баевский В.С. История русской поэзии: 1730–1980 гг. Компендиум. С. 272).

16

16 „Сияние русского ямба / упорней и жарче огня, / как самая лучшая лампа, / в ночи освещает меня” (I; 319).

17 Мандельштам О

17 Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 142.

18 Хлебников Велимир

18 Хлебников Велимир. Творения. М., 1986. С. 126.

Воспроизведено по:

Андрей Ранчин. На пиру Мнемозины. Интертексты Иосифа Бродского.

М., Новое литературное обозрение. 2001. С. 404–407, 412; 353–357, 368–369

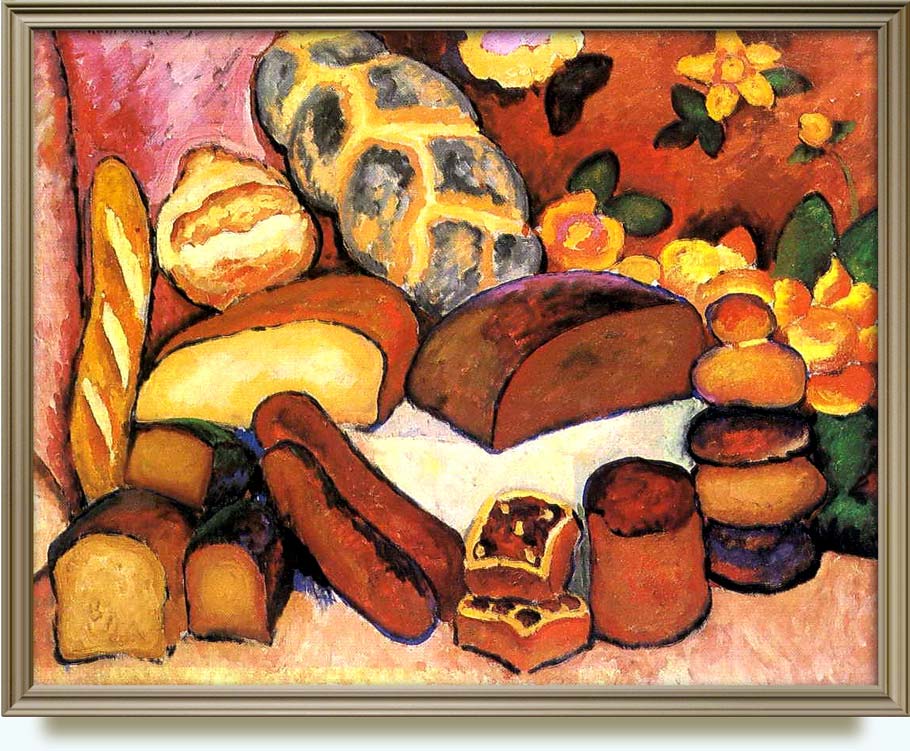

Изображение заимствовано:

Машков И.И. (1881–1944)

Хлебы. 1912. Холст, масло. 105×133 см.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()