При таких обстоятельствах, как особую революционную заслугу, необходимо подчеркнуть открытый переход к революционной власти целого литературного направления во главе с В.В. Маяковским.

В присоединении футуризма к революции, принципиально враждебной вчерашнему дню, не было ничего удивительного. Было бы странно, если бы русский футуризм, яростный враг прошлого, оказался против неё. Возникнув в недрах буржуазного искусства, футуризм был показателем его разложения. “Крот истории”, подготовляя революционный взрыв, политический и экономический, в области эстетической выдвинул плеяду талантливой молодёжи, которая провозгласила грядущую гибель буржуазного искусства. Объявив войну классикам, восстав против власти старых ценностей, разрушая признанные каноны, революционизируя поэтические формы, футуризм привлёк в свои ряды не только новаторов, ощущавших костенеющую мертвенность буржуазных эстетических форм. Он привлекал к себе недовольных вообще — непризнанных, оскорблённых, неудовлетворённых. Возникши в литературных кабачках и кафе, вне буржуазных салонов и редакций, футуризм вобрал в себя наиболее революционные элементы литературной богемы. Он сделался её вождем, головным отрядом, буйным, дерзким, скандальным. Пафос новаторства, презрение к старым кумирам, ненависть к литературной аристократии — всё это создавало в футуристской среде почву, благоприятную для усвоения революционной политической и экономической программы. Это была литературная группировка, самая угнетённая в буржуазном обществе; она ничего не имела в настоящем и мечтала всё получить в будущем. Ей нечего было терять, приобрести же она могла много. Оттого-то с первых дней Октября русский футуризм оказался на стороне революционной власти. А так как власть нуждалась в организаторах и руководителях первого разрушительного периода работы, эта роль естественно оказалась в руках футуризма. Из подвалов богемы русские футуристы перенеслись в роскошные залы академий. Футуристы оказались у власти. Она попала им по праву, так как они были достаточно насыщены ненавистью к прошлому, чтобы без жалости произвести те радикальные перемены, которых требовала революция.

Но что нёс с собой футуризм, как творческое направление? Какова была его художественная платформа? В какой мере она соответствовала грандиозным задачам, выдвинутым эпохой? Её основные положения вкратце сводились к следующему:

I. Принципиальный разрыв с буржуазным искусством прошлого. Последнее не творило, а искажало жизнь. Буржуазное искусство — идейный чад, болото. Производило оно искажение жизни путём “срисовывания” природы. Но копировать природу не нужно, так как сама природа существует в виде лучшем, чем её копии. Не нужны также “идеи” вещей. Нужны самые вещи.

II. Отсюда задача искусства — делать новые невиданные вещи. Художники должны идти на фабрики и заводы для творческой работы. Рабочие их ждут.

III. Футуризм — идеология пролетариата. Точка зрения футуризма — точка зрения пролетариата. Футуризм и есть пролетарское искусство.

Уже из этих положений можно видеть, как мало подготовленными оказались футуристы для того, чтобы стоять во главе литературного движения в эпоху великой революции. Принципиальное отрицание прошлого искусства, “отказ от наследства”, с одной стороны, сведение положительных задач творчества к созданию “производственного” искусства — с другой, признание себя, наконец, выразителем пролетариата, а своё искусство — пролетарским, единственно верным путём развития общечеловеческого искусства — всё это обнаруживало полное непонимание сложности исторической обстановки и обширности задач, стоявших перед революционной властью. Наибольшее легкомыслие обнаружили футуристы, провозглашая себя пролетарским искусством, выставляя в то же самое время “разорванное сознание” одной из своих существенных черт. Но навязывать пролетариату “разорванное сознание” — это значило прививать ему в качестве живого, организующего начала принцип, который характеризовал упадочное искусство буржуазии. Именно “разорванное сознание” было той дурной болезнью, которою наградила футуризм буржуазия. Вместо того, чтобы истребить её в себе с корнем, футуризм пытался “разорванное сознание” выдать за признак революционнейшего, пролетарского искусства. Кручёных, наиболее характерный представитель поэзии “разорванного сознания”, весь в прошлом. В нём разлагается буржуазная литература, а не начинается пролетарская. Попытка выдать “конец” за “начало”, разумеется, была обречена на неудачу.

Уже из этих положений можно видеть, как мало подготовленными оказались футуристы для того, чтобы стоять во главе литературного движения в эпоху великой революции. Принципиальное отрицание прошлого искусства, “отказ от наследства”, с одной стороны, сведение положительных задач творчества к созданию “производственного” искусства — с другой, признание себя, наконец, выразителем пролетариата, а своё искусство — пролетарским, единственно верным путём развития общечеловеческого искусства — всё это обнаруживало полное непонимание сложности исторической обстановки и обширности задач, стоявших перед революционной властью. Наибольшее легкомыслие обнаружили футуристы, провозглашая себя пролетарским искусством, выставляя в то же самое время “разорванное сознание” одной из своих существенных черт. Но навязывать пролетариату “разорванное сознание” — это значило прививать ему в качестве живого, организующего начала принцип, который характеризовал упадочное искусство буржуазии. Именно “разорванное сознание” было той дурной болезнью, которою наградила футуризм буржуазия. Вместо того, чтобы истребить её в себе с корнем, футуризм пытался “разорванное сознание” выдать за признак революционнейшего, пролетарского искусства. Кручёных, наиболее характерный представитель поэзии “разорванного сознания”, весь в прошлом. В нём разлагается буржуазная литература, а не начинается пролетарская. Попытка выдать “конец” за “начало”, разумеется, была обречена на неудачу.

Всё это говорит о совершенной неподготовленности футуризма к той роли, которая ему выпала на долю. Оттого-то В. Маяковский, чрезвычайно красноречивый, когда говорил стихами, принуждён был в прозе лепетать что-то о „живом заводе человеческого духа”, который должен сменить „мёртвый храм искусства”. Нам нужно, говорил он, „ржаное искусство, ржаные слова, ржаные дела”. „Искусство должно быть сосредоточено не в мёртвых храмах-музеях, а повсюду — на улицах, в трамваях, на фабриках, в мастерских и в рабочих кварталах”. Всё это страшно общо, ничего не поясняло по существу. Эти благие пожелания призваны были прикрыть собою полное отсутствие каких-нибудь твёрдых представлений о том, в чём же нуждалась революция, и каковы практические задачи дня?

Нет поэтому ничего удивительного, что творческие итоги господства футуризма оказались ничтожными и для него поистине плачевными. Утвердить диктатуру своего “меньшинства”, чего добивался футуризм, ему не удалось — прежде всего, потому, что у него не оказалось программы, никакого ясного представления о насущных задачах в области искусства, никаких сил, способных эти задачи оформить, выразить и осуществить. Литературным памятником кратковременного господства футуризма явилось несколько номеров газеты «Искусство коммуны», имеющей значение информационного источника, два номера журнала «Художественный труд в промышленности», хрестоматия «Ржаное слово» — и только. Творчество В. Маяковского стоит особняком. Это единственное, чем футуризм действительно может гордиться. Агрессивная же тактика футуризма, его попытки присвоить себе право говорить от имени пролетариата, его анархические ноты, а главное — полное бессилие осуществить на деле свои грандиозные задания, его, наконец, в корне неправильная, основанная на малой культурности, оценка искусства прошлого — всё это, вместе взятое, вызвало противодействие в самой коммунистической партии. Имевшие многих друзей, получив мандат от революционной власти, футуристы после недолгого господства растеряли все симпатии. Обнаружив неподготовленность для производства той работы, к которой их призвала революция, они были силой вещей отстранены от руководства.

Мальчишеский перегиб в деле революционного строительства был настолько иногда велик, непомерность претензий столь широка, что А.В. Луначарский, обеспечивший футуристам возможность применения своих сил на опыте, принуждён был в той же газете «Искусство коммуны» слегка охладить необузданность “диктаторов”:

Это письмо вскрывало принципиальное расхождение между “властью” и “новаторами”, желавшими механически обеспечить гегемонию своей группы. Перед властью стояли необъятные перспективы овладения мировой культурой и вовлечения в культурную работу многомиллионных крестьянских и рабочих масс. Эта глубина задач была чужда пониманию футуризма. Сотрудничество его с властью не могло поэтому продолжаться долго. Футуризм, не выдержав государственного экзамена, сошёл со сцены как руководитель и организатор, чтобы продолжать свою творческую работу в качестве левого литературного направления. Мы встретимся с ним, когда он вновь появится на сцене. Пока же заметим, что безуспешны были попытки организовать в рабочих районах группы коммунистов-футуристов. Рабочий класс оказался мало восприимчивым к путаной проповеди футуристов. Он с интересом и одобрительно прислушивался к первоклассной декламации В. Маяковского. Но он недоумевал и никак не мог понять футуристических домогательств, его теоретических и практических предложений. Рабочий принимал футуристов, когда они говорили “поэзией”. Он отказывался их понимать, когда они переходили на “прозу”.

Эта неудача лишний раз убеждает нас в том, что течения искусства удерживают своё господство лишь тогда, когда добиваются его не механическими, а органическими средствами. Нет такой власти, которая могла бы обеспечить в литературе и искусстве гегемонию группы, если эта группа не располагает творческой мощью, достаточной для удержания гегемонии. История краткого господства футуристов в этом смысле крайне поучительна.

Творческий провал футуризма был учтён литературной улицей. Футуризм не имел конкурентов. Его преимущества заключались не только в том, что он оказался у власти. Это было моментом второстепенным. Более существенным было, что у власти футуризм оказался в эпоху, когда старая буржуазная литература, потрясённая разгромом её общества, сходила со сцены. Её творчество остановилось. Политические симпатии и связи вовлекли многих писателей в борьбу с революционной властью. Литературные интересы отошли на второй план. До литературы ли было, когда рушился старый мир? В это как раз время Ю. Айхенвальд превратился в публициста. Леонид Андреев сделался политическим писателем, замолк Арцыбашев, целый ряд мастеров слова в водовороте событий потерял способность художественно откликаться на происходящее. Революция выбила перо и кисть из рук буржуазных художников. Она лишила их того необходимого душевного равновесия, без которого немыслимо художественное творчество. Кто мог — вооружался пером публициста. Кто не мог — замолкал, либо, в галошах и, обернув шею шарфом, отправлялся странствовать в ушедшие века. В это как раз время и выступил футуризм в качестве передового отряда литературы и искусства. Но за футуризмом потянулись и другие обитатели богемы. Революция раскрепостила её. И по мере того, как “большая” буржуазная литература уходила, литературной улицей завладевали новые и новые отряды молодёжи, гнездившиеся в джунглях богемы. Богема становилась законодательницей литературной моды. Наступал “кафейный” период русской литературы, когда богема захватила передовые литературные позиции.

Творческий провал футуризма был учтён литературной улицей. Футуризм не имел конкурентов. Его преимущества заключались не только в том, что он оказался у власти. Это было моментом второстепенным. Более существенным было, что у власти футуризм оказался в эпоху, когда старая буржуазная литература, потрясённая разгромом её общества, сходила со сцены. Её творчество остановилось. Политические симпатии и связи вовлекли многих писателей в борьбу с революционной властью. Литературные интересы отошли на второй план. До литературы ли было, когда рушился старый мир? В это как раз время Ю. Айхенвальд превратился в публициста. Леонид Андреев сделался политическим писателем, замолк Арцыбашев, целый ряд мастеров слова в водовороте событий потерял способность художественно откликаться на происходящее. Революция выбила перо и кисть из рук буржуазных художников. Она лишила их того необходимого душевного равновесия, без которого немыслимо художественное творчество. Кто мог — вооружался пером публициста. Кто не мог — замолкал, либо, в галошах и, обернув шею шарфом, отправлялся странствовать в ушедшие века. В это как раз время и выступил футуризм в качестве передового отряда литературы и искусства. Но за футуризмом потянулись и другие обитатели богемы. Революция раскрепостила её. И по мере того, как “большая” буржуазная литература уходила, литературной улицей завладевали новые и новые отряды молодёжи, гнездившиеся в джунглях богемы. Богема становилась законодательницей литературной моды. Наступал “кафейный” период русской литературы, когда богема захватила передовые литературные позиции.Технические затруднения — почти полное отсутствие бумаги, сокращение работы в типографиях — достигли своего предела. Новая книга сделалась явлением редким и случайным. Но это не значит, что с прекращением печатания книг остановилось литературное развитие.

Возникает рукописная литература, появляется литературное кафе, где отсутствие книги возмещалось живым словом, живой газетой, живым журналом. В годы гражданской войны мы наблюдаем в России единственный случай, когда в развитии литературы значительную роль начинает играть кафе. Кафе всероссийского союза поэтов, кафе «Кузницы», «Стойло Пегаса» одно время сделали Тверскую литературной улицей. В тесном помещении с небольшой эстрады поэты читали новые стихи, критики — свои этюды, профессора — учёные доклады, происходили жестокие диспуты, провозглашались новые слова. В «Домино» впервые были прочитаны Есениным его революционные вещи «Товарищ», «Инония», «Сорокоуст»; здесь же сформировался упадочный цикл «Москва кабацкая». Эпатировали неопытную публику Шершеневич и Мариенгоф — весь имажинизм возник, развился и умер на Тверской, с концом “кафейного периода” кончился имажинизм. На “кафейных” подмостках зарождались и бесславно погибали десятки других поэтических направлений. Здесь демонстрировались образцы самого, что ни на есть, левого и революционного искусства, а крайняя революционность проявлялась испытанным методом: бить по голове ошарашенного слушателя. Слушатель, иногда впервые видевший живого писателя, внимал с почтением поэтическим упражнениям Мариенгофа, страстной декламации Есенина, искусным фальсификатам Шершеневича, мощному голосу Маяковского, речитативу П.С. Когана, холодной аффектации Брюсова и многому множеству имён, которые возникали из небытия, чтобы вновь исчезнуть навеки.

Кафе находились в безраздельном пользовании богемы. Здесь литература соприкасалась с улицей, и улица влияла на литературу. Мутные потоки улицы вливались в кафе, и «Москва кабацкая» была величайшим выражением симбиоза искусства и пьяного распутства московского дна. Кафе, в конце концов, играло разлагающую роль: литература захлёстывалась пошлостью, поэт и проститутка существовали рядом. Слабых кафе разлагало, сильных отталкивало. Потому-то всё, что было в литературе здорового и сильного, пыталось создать другие формы, более удовлетворявшие потребностям литературы. Эти именно потребности и создали такие учреждения, как «Дворец искусств», «Дом печати» и вечера в Лито Наркомпроса.

История этих организаций ещё не написана. А между тем «Дом печати», возникший в 1920 году, является одной из интереснейших глав в литературном развитии революционной эпохи. В годы 1920–1923 «Дом печати» был крупнейшим литературным центром, в котором происходила значительная литературная работа. Располагая аудиторией на 300 человек, «Дом печати» одно время собрал наличные литературные и художественные силы, верные революции и родившиеся в революции.

В эти годы “предыстории” советской литературы в «Доме печати» были поставлены и намечены все важнейшие проблемы дальнейшего литературного развития. Старая и новая литература, пролетарская или буржуазная, центральные вопросы марксистского литературоведения, литература и психоанализ, новый театр и новая музыка, интеллигенция и коммунизм, стиль революции и стиль буржуазного искусства, пролетариат и художественное творчество, новая тематика и новые слова — всё, что в последующий период составило материал критической и научной работы, было обсуждено в стенах «Дома печати».

Среди докладчиков и участников этих диспутов мы помним имена А.В. Луначарского, Н.И. Бухарина, В.М. Фриче, П.С. Когана, В. Брюсова, В. Мейерхольда, В. Маяковского, В. Плетнёва, П. Керженцева, И. Гроссмана-Рощина, М. Павловича, Б. Горева, Н. Мещерякова, В. Вересаева, А. Таирова, В. Блюма, О. Брика, В. Сахновского, А. Сидорова, О. Каменевой и многих других.

В «Доме печати» были впервые прочитаны художественные произведения, позднее открывшие собой новый литературный период. Здесь Валерий Брюсов впервые читал своего «Диктатора», А. Луначарский — «Дон-Кихота», «Канцлера и слесаря», поэму «Концерт», Сергей Есенин — «Пугачёва», М. Герасимов — «Монну Лизу», Маяковский — «150 000 000». Пастернак, В. Казни, В. Александровский, В. Кириллов — стихи. Последний раз в Москве читал здесь свои стихи Александр Блок. После диспутов о поэзии пролетарской и непролетарской многоотдельных вечеров было посвящено пролетарским поэтам и другим литературным группировкам.

Имажинисты в “кафейный период” советской литературы были господствующим течением. В то время как в Петербурге футуристы в залах академий громили буржуазное искусство, имажинисты в Москве, арендовав старое кафе «Домино», превратили его в литературное предприятие. Несколько литературных дебошей — футуризм создал хорошую школу эпатажа! — и кафе поэтов на Тверской сделалось модным и тёплым местом, куда поздно вечером заглядывала революционная улица. Спекулянты и матросы, случайный краском и балерина, советский чиновник и политический деятель, актёр, наскоро смывший грим после спектакля, и просто уличный ротозей, где-то ухитрившийся напиться до отупения, наконец, женщины с Тверской, — такова была смешанная публика кафе, среда, взрастившая имажинизм.

В этой среде, где Шершеневич был чемпионом, где Мариенгоф поражал оригинальностью, взятой напрокат у В. Маяковского, под звон ножей, вилок и стаканов Сергей Есенин разбрызгивал свой талант, отравляя мозг алкоголем. Из всех фигур, полных подчас циркового комизма, промелькнувших в этом кафе, Сергей Есенин был единственной трагической фигурой: он играл настоящей страстью, испепеляя себя в огне, около которого другие грели руки.

В этой среде, где Шершеневич был чемпионом, где Мариенгоф поражал оригинальностью, взятой напрокат у В. Маяковского, под звон ножей, вилок и стаканов Сергей Есенин разбрызгивал свой талант, отравляя мозг алкоголем. Из всех фигур, полных подчас циркового комизма, промелькнувших в этом кафе, Сергей Есенин был единственной трагической фигурой: он играл настоящей страстью, испепеляя себя в огне, около которого другие грели руки.

В теоретическом отношении имажинизм представляет собой ничтожную величину. Смысл его заключался в том, что он знаменовал отход от футуризма новых поколений молодёжи. Основоположник имажинизма, образованный и остроумный Вадим Шершеневич был одним из основоположников русского эгофутуризма. Раньше других Шершеневич поспешил покинуть тонущий корабль. А, покинув его, он не мог отказать себе в удовольствии быть могильщиком футуризма. Но в декларации имажинистов, подписанной Есениным, Ивневым, Мариенгофом, Шершеневичем, художниками Б. Эрдманом и Г. Якуловым (напечатана в сборнике «Сирена», Воронеж, 30 января 1919 г.), нет ни одного слова, ни одной интонации, которая не вызывала бы в памяти представлений о манифестах итальянского футуризма, о литературных выступлениях ранних русских футуристов. Начитанность Шершеневича, его “стилизаторские” способности сказались в этой декларации во всей красе.

Главное обвинение, которое бросали имажинисты своему духовному отцу, заключалось в том, что последний заботился больше всего “о содержании”, „думал только о содержании”. Они, имажинисты, „настоящие мастеровые искусства”, „отшлифовывают образ”, „чистят форму от пыли содержания”; они утверждали, что „единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов”. „Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейка из газет на картине”.

Это не значит, что имажинисты хотели быть “бессодержательными”. Речь идёт о том, чтобы передавать содержание без заботы о нём. Оно явится само собой. „Передай что хочешь, но современной ритмикой образов”. Слово надо брать только в образном значении. “Образ” — основа поэтического творчества. Всё остальное приложится.

“Теория” имажинизма и ограничивается сказанным выше. Имажинизм краток, как точка, и неглубок, как „лужа, которую напрудил мерин” — да позволено будет воспользоваться одним из имажинистских образов. В своих теоретических опытах имажинисты были кратки не от глубины и не от избытка, а от бедности, недостатка. Им нечего было сказать. Оттого-то всё, что они писали, и всё, с чем выступали как идеологи нового литературного направления, сводилось к единственному положению: “образ”. Это был одинокий столб, вокруг которого отплясывали они свой танец.

„Образ для имажиниста — самоцель” — писал В. Шершеневич («2х2=5»). В этом отличие имажинизма от символизма и футуризма. Для символистов образ (или символ) — способ мышления, для футуристов — средство усилить зримость впечатления. Имажинизм, по утверждению Шершеневича — последний шаг в развитии поэзии.

Выдвигая индивидуализированный, изолированный образ, как единственное средство поэзии, Шершеневич договаривался до утверждения, будто соединение „отдельных образов в стихотворение есть работа не органическая, а механическая. Стихотворение не организм, — возражал он Есенину и Кусикову, — а толпа образов”. „Я глубоко убеждён, — добавлял он далее, — все стихи Мариенгофа, Н. Эрдмана, Шершеневича могут с одинаковым успехом читаться с конца к началу, точно так же, как картина Якулова или Б. Эрдмана может висеть вверх ногами”.

Это представлялось Шершеневичу страшно радикальным шагом вперёд от „мещанского индивидуализма символистов” и „мещанского коммунизма” футуристов. Имажинизм, — уверял он, — есть „первый раскат всемирной духовной революции” — на меньшем он помириться не мог — и в этих претензиях сказывалась, разумеется, эпоха с её революционной установкой. По той же причине имажинизм объявлял себя основоположником „нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма арлекинадного порядка”.

Это представлялось Шершеневичу страшно радикальным шагом вперёд от „мещанского индивидуализма символистов” и „мещанского коммунизма” футуристов. Имажинизм, — уверял он, — есть „первый раскат всемирной духовной революции” — на меньшем он помириться не мог — и в этих претензиях сказывалась, разумеется, эпоха с её революционной установкой. По той же причине имажинизм объявлял себя основоположником „нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма арлекинадного порядка”.Но „шарлатанство” даже с остроумием и начитанностью — это такая лошадь, на которой далеко не уедешь. Оттого-то имажинизм вообще не выдерживает критики. „Образ, как самоцель, образ, как форма и содержание”, ничего не давал искусству.

Поэзия всегда пользовалась “образом” как главным своим орудием. Сгущение образа, насыщение поэзии образом, механическое нанизывание возможно большего количества изолированных образов — это вносило лишь количественные изменения в поэтическую практику, разрушая поэзию, как организацию образов. Отношение к содержанию, отрицательное и положительное в одно время, выказывало неумение разрешить вопрос о роли “содержательности” в искусстве. Борьба с грамматикой была начата и проведена полнее и лучше футуристами. Динамизм имажинизма, его урбанистические ноты, славословия городу — всё это было уже вчерашним днём, оригинальнее и лучше сказано до имажинизма.

Такова теория имажинизма, растрёпанная, полная противоречий и мальчишеского озорства. Она могла произрасти лишь на почве, распаханной футуризмом, и привлечь внимание только в условиях гражданской войны, когда “старая” литература ушла, новая ещё не народилась, а футуризм, став у власти, не сумел создать широкого литературного движения. Тогда-то на опустевшей сцене и появились имажинисты. Сыграв роль “калифа на час”, направление “провалилось”, оставив лишь слабый след в литературной истории.

Но это течение имело также некоторые политические черты. Внешне революционное, оно по существу было реакционным. Попытка обосновать культ формы, ограничение задач поэта и художника задачами мастерства, ироническое поплёвывание на „мещанский коммунизм” футуризма, который был всё же в миллион раз революционнее аристократического индивидуализма имажинистов, подчёркивание “профессиональных” прав на звание подлинных творцов искусства, отмежевание от политических задач революции, провозглашение „радости”, как цели своих стремлений, — всё это характеризует мещанский лик имажинизма. В каждом шаге и в каждом почти слове имажинизма виден был мещанин, но мещанин дерзающий, осмелевший, радующийся, что „всё позволено”.

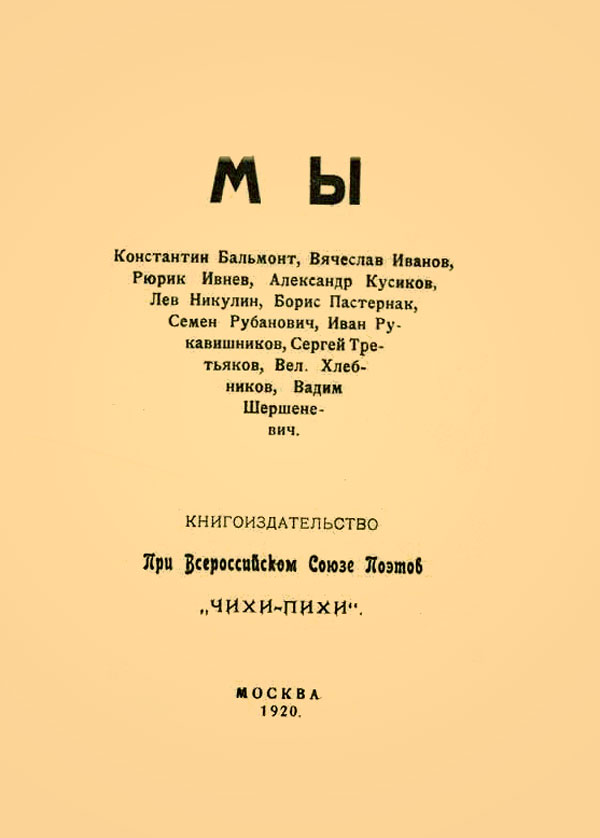

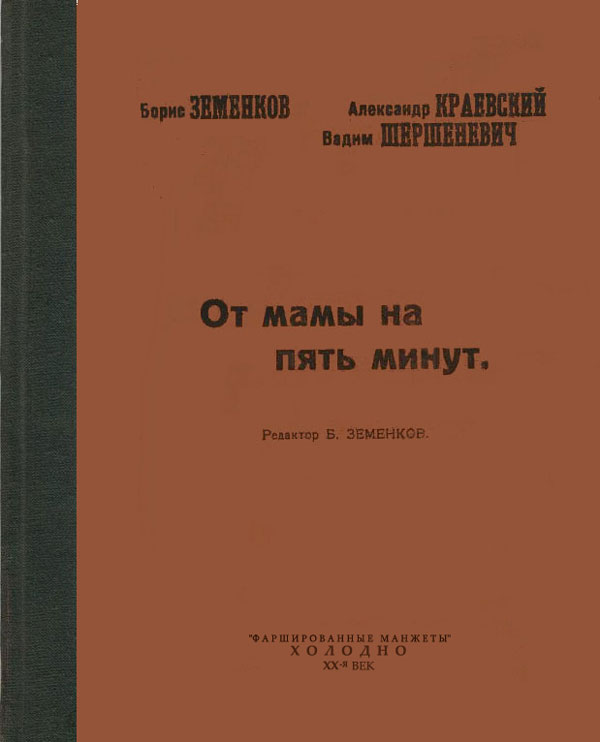

Кратковременный успех имажинизма, купленный недорогой ценой, вызвал подражания. Они подогревались выраставшим общественным интересом к литературе. Новой литературы ещё не было, но уже обозначался литературный голод. Отрицание вчерашнего дня было господствующим, ожидание новых форм всеобщим, ироническое отношение к классическому искусству — признаком хорошего тона. Всё это, вместе взятое, создавало атмосферу крайне благоприятную для литературных исканий, экспериментов, изобретательства. Жаждавшее новизны воображение было готово к восприятию любой экстравагантности. Традиционность мышления была погребена. Этим обострённым отрицанием старины и объясняется огромное количество школ и школок, группировок и направлений, которые возникали на руинах старого футуризма и разлагавшегося имажинизма. В группировках, переливавших всеми цветами радуги, с текучим составом, иногда с одними и теми же именами, кочевавшими из одной группы в другую, не было ничего нового сверх того, что было ранее высказано футуризмом и имажинизмом. Они лишь дробили ранее высказанные положения, составляли из них различные комбинации, бросали камень на могилу классической литературы, провозглашали бунт против вчерашнего дня, величая себя литературными мессиями, новаторами, революционерами, за собственный счёт возлагая самодельные венки на свои, ещё не обременённые заслугами, головы. Они прокламировали смерть футуризма, имажинизма, классической литературы, символизма, акмеизма, поэзии вообще, хоронили старые принципы стихосложения, забивали осиновый кол в могилу грамматики, ставили точку там, где их предшественники ставили запятую. В хороводе проносились мимо оглушенного зрителя биокосмисты и формалибристы, фуисты, эмоционалисты и экспрессионисты, люминисты, ничевоки, конструктивисты, и даже академический Абрам Эфрос, всерьёз напуганный наводнением горластых новаторов, из которых каждый, подобно рыжему в рассказе Леонида Андреева «Бездна», кричал: „И я, и я!” — даже Абрам Эфрос выступил с длиннейшей декларацией, провозглашавшей „классицизм”, жажду „ясности, гармонии, простоты”, а следом за ним появились неоклассики, как реакция против нигилистического разрушения поэзии и против отрицания старых метров и ритмов.

Кратковременный успех имажинизма, купленный недорогой ценой, вызвал подражания. Они подогревались выраставшим общественным интересом к литературе. Новой литературы ещё не было, но уже обозначался литературный голод. Отрицание вчерашнего дня было господствующим, ожидание новых форм всеобщим, ироническое отношение к классическому искусству — признаком хорошего тона. Всё это, вместе взятое, создавало атмосферу крайне благоприятную для литературных исканий, экспериментов, изобретательства. Жаждавшее новизны воображение было готово к восприятию любой экстравагантности. Традиционность мышления была погребена. Этим обострённым отрицанием старины и объясняется огромное количество школ и школок, группировок и направлений, которые возникали на руинах старого футуризма и разлагавшегося имажинизма. В группировках, переливавших всеми цветами радуги, с текучим составом, иногда с одними и теми же именами, кочевавшими из одной группы в другую, не было ничего нового сверх того, что было ранее высказано футуризмом и имажинизмом. Они лишь дробили ранее высказанные положения, составляли из них различные комбинации, бросали камень на могилу классической литературы, провозглашали бунт против вчерашнего дня, величая себя литературными мессиями, новаторами, революционерами, за собственный счёт возлагая самодельные венки на свои, ещё не обременённые заслугами, головы. Они прокламировали смерть футуризма, имажинизма, классической литературы, символизма, акмеизма, поэзии вообще, хоронили старые принципы стихосложения, забивали осиновый кол в могилу грамматики, ставили точку там, где их предшественники ставили запятую. В хороводе проносились мимо оглушенного зрителя биокосмисты и формалибристы, фуисты, эмоционалисты и экспрессионисты, люминисты, ничевоки, конструктивисты, и даже академический Абрам Эфрос, всерьёз напуганный наводнением горластых новаторов, из которых каждый, подобно рыжему в рассказе Леонида Андреева «Бездна», кричал: „И я, и я!” — даже Абрам Эфрос выступил с длиннейшей декларацией, провозглашавшей „классицизм”, жажду „ясности, гармонии, простоты”, а следом за ним появились неоклассики, как реакция против нигилистического разрушения поэзии и против отрицания старых метров и ритмов.Наиболее сильным оказался конструктивизм. Положительной стороной его является не слепо негативное отношение к классической поэзий, к старому мастерству, но отношение утверждающее, собирающее, совершенствующее. Конструктивизм — теория построения художественной вещи. В этой теории нет общих положений. Но зато она конкретно ставит принципы построения, даёт, так сказать, практическую схему организации материала, основным тезисом которой является „максимальная нагрузка потребности на единицу его (материала), т.е. коротко, сжато, в малом — многое, в точке — всё”.

Конструктивизм высказался против “разорванного сознания” футуризма, против “смещения планов”, против развала поэзии. В конструктивизме прозвучала железная воля к мастерству, использующая всякий приём, всякое завоевание, всякую черту, способствующую наилучшему достижению поставленной цели. Он отрицает личный произвол, узкую специализацию, пристрастие к какому-нибудь определённому материалу. Он стремится к высшему мастерству, к охвату всех возможностей, к использованию достижений науки, к изощрению и обогащению поэтических приёмов.

Из всех направлений, рожденных в грозе и буре нашей эпохи, наиболее трезвое слово в пределах своего ремесла сказали именно конструктивисты.

Литературная шумиха, потоки направлений, одержимых духом новизны, — всё это знаменовало разложение уходящей литературы. Революция, разгромив старый политический и общественный уклад, не могла оставить, разумеется, нетронутым искусство. Речь идёт не только о ликвидации старой тематики. Революция должна была глубже повлиять на литературное развитие. Не только новый материал несла с собой революция. Она приносила новые точки зрения, а вместе с ними новые поэтические приёмы, новые принципы композиции и обработки литературного материала. Как в области культуры в широком смысле, так и в области литературы творчество новых форм рано или поздно должно было встать во весь рост. При этом возникал ряд основных вопросов, от разрешения которых зависело то или иное направление литературного развития. Самые существенные из них: каково отношение революции к классической литературе? Должна ли новая эпоха, низвергнувшая старый порядок, отказаться также от старого искусства? Как далеко может идти его отрицание? Ограничивается ли отрицание отказом от старого материала, от старого подхода к вещам, или революция отвергает старые приёмы творчества, старое мастерство, вообще старые конструктивные принципы? Отвергает ли революция старые художественные формы или принимает? В какой мере отвергает, и в какой мере принимает? Берёт их за исходный пункт своего дальнейшего развития или, принципиально отвергая, начинает строить новое искусство на чистом месте? И т.д.

Литературная шумиха, потоки направлений, одержимых духом новизны, — всё это знаменовало разложение уходящей литературы. Революция, разгромив старый политический и общественный уклад, не могла оставить, разумеется, нетронутым искусство. Речь идёт не только о ликвидации старой тематики. Революция должна была глубже повлиять на литературное развитие. Не только новый материал несла с собой революция. Она приносила новые точки зрения, а вместе с ними новые поэтические приёмы, новые принципы композиции и обработки литературного материала. Как в области культуры в широком смысле, так и в области литературы творчество новых форм рано или поздно должно было встать во весь рост. При этом возникал ряд основных вопросов, от разрешения которых зависело то или иное направление литературного развития. Самые существенные из них: каково отношение революции к классической литературе? Должна ли новая эпоха, низвергнувшая старый порядок, отказаться также от старого искусства? Как далеко может идти его отрицание? Ограничивается ли отрицание отказом от старого материала, от старого подхода к вещам, или революция отвергает старые приёмы творчества, старое мастерство, вообще старые конструктивные принципы? Отвергает ли революция старые художественные формы или принимает? В какой мере отвергает, и в какой мере принимает? Берёт их за исходный пункт своего дальнейшего развития или, принципиально отвергая, начинает строить новое искусство на чистом месте? И т.д.Можно было бы удлинить ряд вопросов, возникших в период, когда возродилась литература. И вихрь направлений пронесшихся перед нашими глазами, не был, разумеется, созданием прихоти тех или иных литературных бездельников. Поток деклараций, программ и манифестов имел глубочайший смысл. Все направления, о которых мы говорили выше, при различии их подходов, за малыми исключениями, имели общую черту: они отрицали вчерашний день и приветствовали день грядущий. В этом положительный смысл литературного сумбура 1919–1921 гг. Группы и школы по-разному говорили о том, что фетиши и кумиры старого литературного развития повергнуты в прах, что обаяние их разрушено, и почва искусства плугом революции взрыхлена для нового посева. Отрицание вчерашнего дня заходило так далеко, что возникало опасение, как бы оно не отвергло и то ценное, без чего немыслимо дальнейшее литературное развитие. Вопрос о классическом искусстве, его методах и приёмах и был одним из существеннейших в наших литературных спорах. С ним тесно связан был другой, который может быть назван центральным: вопрос о самостоятельной, новой, качественно отличной культуре нашего периода. Период наш характеризуется господством пролетариата. Это значит, что пролетарская культура из проблемы теоретической становилась практической задачей дня.

Такова была литературная обстановка первых пяти лет революции. Она характеризуется уходом старой литературы, разрушением старых литературных ценностей, распадом старых форм и разложением старых литературных взглядов.

Вместе с тем, в это пятилетие происходили искания новых путей, попытки построения новых литературных теорий, которые соответствовали бы потребностям новой эпохи. Обилие литературных группировок и живая литературная борьба знаменовали собой рождение нового литературного периода. ‹...›

Появление ЛЕФа было явлением в высшей степени положительным. Как бы ни относиться к идеологическим промахам и претензиям футуристов, нельзя отрицать того, что в современном русском литературном движении некоторые из них представляют собой очень высокое достижение словесного мастерства. Маяковский — прежде всего виртуоз речи, умеющий обращаться с нею и как с нежнейшим инструментом, и как с тяжёлым молотом. Я не говорю о. Б. Пастернаке — поэте, значение которого ещё далеко не оценено: им гордилась бы любая из европейских литератур, — который в те годы был близок “лефам”.

Появление ЛЕФа было явлением в высшей степени положительным. Как бы ни относиться к идеологическим промахам и претензиям футуристов, нельзя отрицать того, что в современном русском литературном движении некоторые из них представляют собой очень высокое достижение словесного мастерства. Маяковский — прежде всего виртуоз речи, умеющий обращаться с нею и как с нежнейшим инструментом, и как с тяжёлым молотом. Я не говорю о. Б. Пастернаке — поэте, значение которого ещё далеко не оценено: им гордилась бы любая из европейских литератур, — который в те годы был близок “лефам”.Высоте поэтического мастерства и обязаны “лефы” своим влиянием. Влияния этого нельзя отрицать. Совсем недавно оно было ещё весьма значительным. “Лефы” установили “рекорды”, которые надо было преодолеть.

Такова была “десница” “лефов”. Но имелась у них и “шуйца”. Будучи большими мастерами в области поэтического ремесла, они были большими путаниками в области “философии” искусства. При этом они хотели быть не только участниками литературного движения, но его вождями и теоретиками. Их “теория” отставала от практики, а поскольку они хотели быть именно теоретиками, значение “лефов” слабело тем больше, чем больше обнаруживалась их неподготовленность к роли, на которую они претендовали.

Нежелание удовольствоваться ролью поэтического отряда революционной интеллигенции, обладающего высокой степенью мастерства, и является ахиллесовой пятой ЛЕФа.

Притязания “лефов”, сопровождаемые презрительным отношением к другим отрядам литературного искусства, старые богемные приёмы, перенесённые в новую среду, рекламизм, иногда нестерпимый, подчинение интересов литературы интересам своей маленькой группы, заносчивое преувеличение и своих успехов, и своего исторического значения — всё это создало вокруг ЛЕФа атмосферу кружковой вражды.

Оттого-то задача, насущная и положительная, которую объявил ЛЕФ в передовой статье первого номера своего журнала: „Собрать воедино молодые силы” т.е. мастеров, работающих во всех почти областях, искусства, оказалась для него непосильной.

Дальнейшая история ЛЕФа была историей постепенного сжимания размаха, который, в конце концов, сократился до поэтической работы четырёх-пяти поэтов. От широкой попытки двигать вперед всё “левое” искусство ЛЕФу пришлось отказаться.

Попытка ЛЕФа с помощью теории “социального” заказа засыпать пропасть между собой и пролетариатом не оказалась успешной. Не более плодотворной была и другая теория ЛЕФа, созданная т. Чужаком, — теория искусства–жизнестроения. Да и про автора этой теории нельзя сказать точно: “леф” ли Чужак, или он “чужак” среди “лефов”.

Всё же попытки обосновать свои взгляды на искусство как на делание целесообразных вещей не пошли дальше демонстрации конструктивных схем А. Лавинского, фотомонтажа А. Родченко и ещё каких-то попыток, исчезающих из памяти. Поползновения О. Брика сделать некие “общие” и “теоретические” выводы из этих жалких по существу опытов, разумеется, забавны. Служит ли “прикладничество” украшению вещи, а “конструктивизм” её оформлению, всё дело в том, что и “прикладничество” и “конструктивизм”, противопоставляемые Бриком украшению, давным-давно использовываются буржуазнейшим капиталистическим Западом как один из способов создания вещи. И если в самое последнее время В.В. Маяковский Венере Милосской противопоставил игрушку, доступную только миллиардерам и коронованным особам — автомобиль «Рольс-Ройс», — то ведь в этом противопоставлении «Рольс-Ройса» Венере Милосской нет ни капельки “революции”. Это именно то, что создала изысканная, рафинированная потребность буржуазии найти “покой” даже в “движении”. «Рольс-Ройс» — в своём роде „качалка грезёрки”, — этакая быстродвижущаяся люлька, в которой нежится упитанное тело современного миллиардера. Во всяком случае, восхваление буржуазнейшей игрушки нисколько не свидетельствует о глубине пролетарских чувств, обуревающих В. Маяковского.

Попытки ЛЕФа построить новую эстетику, устанавливающую правильный взгляд на искусство, также не удались. С. Третьяков писал об „искусстве” как „средстве эмоционально организующего воздействия на психику в связи с задачей классовой борьбы”. Это была вторая, как бы официальная теория ЛЕФа наряду с „искусством жизнестроения”, о котором писал Н. Чужак. Чужак вместе с производственниками говорил не о философии искусства, а о практическом приложении высоких технических приёмов к производственным процессам. Впрочем, и новая эстетика С. Третьякова сводилась, в конце концов, к тому, что „разделение и противопоставление понятий “форма” и “содержание” должны быть сведены к учению о способах обработки материала в нужную вещь, о назначении этой вещи и способах её усвоения”. С точки зрения С. Третьякова, искусство оказывается процессом производства и потребления эмоционально организующих вещей. В конце концов, все разговоры футуристов сводились к отрицанию не только классического искусства, но и того искусства современности, которое принципиально не порвало с прошлым, а вырастало из него. Тезис об „отрицании искусства”, провозглашённый старым футуризмом, под разными псевдонимами продолжает существовать в теории “лефов”. Здесь-то и прощупывается основной пункт расхождения между “лефами” и остальным нашим революционно-литературным миром. В то время как весь этот мир в подавляющем большинстве своём, соприкоснувшись с искусством, все силы прилагал к тому, чтобы усвоив старое, строить новое, у футуристов скрытым лейтмотивом было не построение, а гибель, разрушение искусства. Старый лозунг „сбросить Пушкина с парохода современности” оставался в силе.

Попытки ЛЕФа построить новую эстетику, устанавливающую правильный взгляд на искусство, также не удались. С. Третьяков писал об „искусстве” как „средстве эмоционально организующего воздействия на психику в связи с задачей классовой борьбы”. Это была вторая, как бы официальная теория ЛЕФа наряду с „искусством жизнестроения”, о котором писал Н. Чужак. Чужак вместе с производственниками говорил не о философии искусства, а о практическом приложении высоких технических приёмов к производственным процессам. Впрочем, и новая эстетика С. Третьякова сводилась, в конце концов, к тому, что „разделение и противопоставление понятий “форма” и “содержание” должны быть сведены к учению о способах обработки материала в нужную вещь, о назначении этой вещи и способах её усвоения”. С точки зрения С. Третьякова, искусство оказывается процессом производства и потребления эмоционально организующих вещей. В конце концов, все разговоры футуристов сводились к отрицанию не только классического искусства, но и того искусства современности, которое принципиально не порвало с прошлым, а вырастало из него. Тезис об „отрицании искусства”, провозглашённый старым футуризмом, под разными псевдонимами продолжает существовать в теории “лефов”. Здесь-то и прощупывается основной пункт расхождения между “лефами” и остальным нашим революционно-литературным миром. В то время как весь этот мир в подавляющем большинстве своём, соприкоснувшись с искусством, все силы прилагал к тому, чтобы усвоив старое, строить новое, у футуристов скрытым лейтмотивом было не построение, а гибель, разрушение искусства. Старый лозунг „сбросить Пушкина с парохода современности” оставался в силе.

„Никакой коалиции между ЛЕФом и старым искусством в его сегодняшнем вредоносном применении быть не может и не должно” — так говорили “лефы”.

Цель, которую они преследовали в условиях „толстозадого мещанского буржуазного быта” — разрушение мещанской эстетики, — ныне, по словам С. Третьякова, они расширили до пределов борьбы за гибель искусства вообще. Путь, на который футуризм звал нашу эпоху, был путь разрушения искусства. Но вот с этим-то и не мог согласиться пролетариат. Вся его деятельность, весь его революционный опыт направлялись в противоположную сторону.

Ставя себе такие “гибельные” задачи, тесно связанный с “формальной” теорией, реакционные черты которой ни для кого не были тайной, выросший на почве разложения буржуазного искусства и не освободившийся от буржуазных черт неофутуризм выступал с горделивой претензией быть эстетическим идеологом пролетариата. Он осмеливался даже утверждать, что именно он, ЛЕФ, — „оформитель коммунистического мироощущения”.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||