У символистов “поэтическая фигура” оказалась не украшением, а способом видеть мир, строить его в поэзии. Это она в учебниках — “поэтическая фигура”, а в поэзии она — глаз.

Стихотворения первых символистов — например, Сологуба, Бальмонта — опираются на лунный столб истолкований; истолкования семантически близки, они — рядом друг с другом... Напомню стихотворение «Ангел благого молчания» Ф. Сологуба, одно из вершинных творений русских символистов:

Если согласиться, что истолкование этого стихотворения может быть выражено в словах (вероятно, это так), то ряд этих истолкований окажется нескончаемым: „Ангел благого молчания“ символизирует творческую волю, отказ от мира суеты, внутреннюю сосредоточенность веры, преодоление одиночества, поэзию, преданность дружбы, достижение душевного мира, творческую целеустремленность, нравственный поиск...

Младшие символисты — в первую очередь, Блок и Белый — увидели мир, который допускает резкие различия в истолковании. Незнакомка у Блока — и воплощение философских прозрений Владимира Соловьева, и та, кого любил Блок, и его вера в человека, и трагизм человеческого одиночества... Бродяга в «Пепле» Андрея Белого — это именно люмпен, бродяга, но он же — память о Христе; Сын Человеческий и — статистически определенная подробность России:

Итак, у младших символистов цели истолкований стали меняться. В них обнаруживаются резкие переходы от одного толкования к другому.

То ли потому, что река стала бурной, то ли облака по небу понеслись в вихре — но лунные столбы истолкований стали перекрещиваться и совпадать. И многие разные “то, с чем” (образы, данные текстом) стали опираться на один и тот же ряд истолкований, на один лунный столб.

И рост хулиганства в России, и необыкновенно сияющие и долгие закаты над Васильевским островом, и прорицания мистиков, и рост стачечного движения, и неистовства сектантов, и распутинщина, и буйство наводнений и гроз, и пожары в поместьях, и смутные предсказания древних пророков — всё это принималось поэтами как знаки, что мир, Россия подведены к какому-то краю.

Какой это край? Истолкование образа у младших символистов, как уже сказано, было контрастно-многозначным, лунный столб дробился и колебался. Так и трагические их прозрения включали разное понимание: тревожные явления мира были знаками приближающегося конца мира, или революции, или второго пришествия Христа, или гибели гуманизма, или возрождения России, или нового нашествия гуннов, или наступления Царства Божия.

Стали знаком одного и того же ряда осмыслений: вспышки хулиганства — и закаты над Петербургом, стачки — и прорицания древности... Они все опираются на один и тот же столб истолкований, смутный и подвижный, как всякий лунный столб... Поэтому и сами эти, такие несоединимые образы оказались сведенными в один ряд, неожиданно и причудливо объединились в поэтических видениях символистов.

В стихотворении Блока:

Такое же сведение реально-ужасного и вселенски-чудесного — у Андрея Белого (например, в поэме «Христос воскрес»). В один ряд становятся несовместимо-различные предметы — как знаки одних и тех же многосмысловых сущностей.

Итак, два изменения в строении символа: становится более неоднородным, внутренне конфликтным ряд истолкований; самые разные образы опираются на одни и те же осмысления, и это позволяет их свести вместе, поставить рядом. Неоднородность ряда истолкований переносится в ряд текстуально сочетающихся образов.

Как видно, социальная реальность оценивалась поэтами этого круга (часто — глубоко и проницательно, например, в творчестве Блока и А. Белого) по законам поэтики символизма.

В результате изменений поэтическая система символизма была подведена непосредственно к тому рубежу, за которым начинается поэтический мир футуризма.

Не только в образной системе символизм продолжается футуризмом; фоника А. Белого в его книге «Пепел» — уже футуристична. Об этом убедительно писали В.В. Тренин и Н.И. Харджиев. И не менее убедительно сказал В.В. Маяковский: „Прочел всё новейшее, Андрея Белого. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо“. Да, чуждо: поэтическая система была подведена к рубежу: его надо было переступить.

Глаз символизма — символ, метафора с безграничным числом истолкований. А глаз футуризма? Ключевым стихотворением для нас будет «Ничего не понимают» Маяковского:

Это было открытием. Простые слова, необидные, — и такой отклик! Оказывается, выходят из себя. Неистовствуют. Оказывается, здесь есть сила. Надо её приручить.

Назовем такую конструкцию “сдвиг”. Сдвиг — соединение несоединимого. Например, слов: „причешите мне уши“. Сдвиг возможен в словесном строе произведения, в его ритмике, в рифме, в образной системе.

В учебных перечнях такой поэтической фигуры нет. Её можно было бы поместить где-нибудь недалеко от оксюморона. Оксюморон сочетает противоположности: „Люблю я пышное природы увяданье“ (А.С. Пушкин); „Смотри, ей весело грустить / Такой нарядно обнаженной“ (А.А. Ахматова). Но в оксюмороне контекст, ситуация примиряют несовместимые смыслы. Их враждебность друг другу мучит одно мгновение, и сразу же приходит успокоение: да нет же на самом деле никакого столкновения!

Сдвиг — непримиримый, бунтующий оксюморон. Он не сулит успокоения.

Сдвиг существует как сдвиг, если он не мотивирован. Пусть ситуация, раскрытая в стихотворении Маяковского «Ничего не понимают», найдет такое объяснение: “Сказал, причешите мне уши, потому что был выпивши”, или: “оговорился”, или: “пошутил”. Напряженность сдвига исчезает, исчезает сам сдвиг.

Настоящий сдвиг оправдан только “изнутри”, строением произведения. Это оно своей поэтикой требует сдвига. “Извне” оправдания нет.

Каждый поэт берет любые средства, если они нужны для поэтического произведения: но среди их множества есть доминанта; она определяет стилистику произведения, то есть взгляд на мир. Хлебников, Маяковский, Каменский, Кручёных, Асеев, Пастернак, Петровский смотрели на мир через сдвиг. Это был их глаз.

Эмоциональная сила сдвига вне сомнения; напомним: „И до-о-о-о-олго хихикала чья-то голова...“ Но можно ли с помощью сдвига полноценно отразить реальный мир? Сомнения могут быть хотя бы частично рассеяны таким сравнением. Если подходить к делу абстрактно, не обращаясь к реальности искусства, то возникнет, того гляди, недоумение: как же может скрипичный концерт, как могут звуки скрипки адекватно передать многообразие жизни? Практика искусства устраняет это сомнение. Очевидно, искусство, поэзия в том числе, специфически, по-своему выражает мир; если символ смог стать у поэтов знаком великих социальных волнений, то, вероятно, и сдвиг способен выразить богатство жизни. Настоящая статья — попытка показать это.

Сдвиг внутренне напряжен. С одной стороны, — он сочетание, целостность. С другой, — в его составе такие части, которые рвутся из этого единства, стремятся врозь. Противоречивая природа сдвига у разных поэтов реализуется по-разному. Кратко сравним Хлебникова с Маяковским, самым близким его соседом в мире поэзии.

У Хлебникова сдвиг пластичен: части переливаются одна в другую (сохраняя свое взаимоотталкивание), упор сделан на то, что очень разное необходимо для данного единства; сильны силы разъединения, но центростремительные силы господствуют над ними.

У Маяковского сдвиг представлен поэтической системой, где резки и определенны разрывы, сломы, отстояния. Единство в пределах сдвига сохраняется, но не благодаря всеохватывающей гибкой пластичности, а именно вследствие отстояния: если заявлен разрыв, то ясно, что он между тем и этим — между сущностями, которые и создали разрыв. Разрыв сам и есть гарант единства.

Приведем сравнение. Слово — вот естественный пример сочетания несочетаемого. Его основа обращена к реальности, к миру: она называет все, что есть в реальности и в сознании человека. Основа — средоточие лексического значения слова. Она смотрит вовне в то, что не язык, но языком отражено. Окончание слова обращено к самой речи: оно показывает связь слов, оно нужно для строительства предложения. И эти столь разные соседи могут быть сопряжены по-разному.

В агглютинативных языках одно от другого отделено резко и категорично. Полная определенность границы, четкая раздельность всех частей слова.

В фузионных языках дана та же глубокая спецификация основы окончания, но граница между ними пластически смягчена, она размыта; одна часть слова перетекает в другую — при том же принципиальном их различии.

Поэтика Маяковского агглютинативна, поэтика Хлебникова — фузионна. Это ведет к ряду содержательных различий, которые у нас будут постепенно выясняться по ходу статьи.

Вот какая ритмика у В. Хлебникова (отрывок из поэмы «Вила и Леший»):

Начало — четырехстопный ямб с мужской рифмой. Затем появляется женское окончание (...громады... измучены...), и это — сигнал читателю: приготовиться к смене метра: следующие строки (Ты вынул меня из прохлады...) — амфибрахий в три стопы. Резкость перехода смягчена рифмой: ямбы и амфибрахии перекликаются созвучиями. Но амфибрахий удерживается только в двух строках; начинается хорей. Это — жесткий перелом, но он не разрушителен; ритмическое течение не прервано. И это потому, что сохраняется тактовое единство. Все строки здесь — в 3–4 такта, в них три или четыре ударения, а это — тоже принцип организации стиха. Тактовый метр основан на постоянном количестве тактов (кусков текста, несущих ударение) в нескольких соседних строках. При этом различие в один такт между соседними строками не нарушает метрику тактовика, так же как пиррихий не сбивает течение ямба. Итак, стих течет от одного стопного размера к другому, но тактовая стабильность сохраняется.

Три хореических стиха сменяются другими: четырехстопным ямбом, женская рифма сменяется мужской. Но тактовое единство — все строки в 3–4 такта — позволяет и этот перебой сделать плавно-пластичным. Далее:

Это по-прежнему ямб, хотя уже трехстопный и с дактилической рифмой, но всё же ямб. Однако вступила в свои права двухтактная организация каждого стиха — это внесло неожиданное новшество в ритмику. Ямбическая константа этот скачок сделала нерезким. Отрывок завершается четырехстопным ямбом, который уже участвовал в ритмической игре и воспринимается как желанный гость.

Итак, постоянная изменчивость; неизменная подвижность... притом переходы от одной метрики к другой пластически смягчены, разрыв в одном принципе строения стиха сопровождается целостностью в другом.

Каждый, даже самый начинающий стихотворец знает: поставить в стихотворении ямбическую строчку рядом со строкой-амфибрахием, хорей рядом с ямбом — самая разнузданная безграмотность. Несовместимы эти строки! У Хлебникова — совместимы.

Стих Маяковского не менее подвижен, чем стих Хлебникова. Но разница велика. Внутристиховая пауза, разлом строки у Хлебникова не играет ритмообразующей роли. Строка строится как единый изгиб, как целостное скольжение. У Маяковского, напротив, стих создан резкими паузами и внутри строки, и между строками:

Ритмика подтверждает, что поэтика Маяковского агглютинативна, это поэтика сильных границ, а поэтика Хлебникова фузионна; границы текучи и неявны.

Эта система развивалась. Смена метра становилась всё более частой, так что каждая (или почти каждая) строка несла с собой коренную новизну, была построена на свою стать. Постоянным оказался сам закон смены; этим постоянством и формируется стих. Вместе с тем неожиданность проникает и внутрь каждой единицы: в ямбической или дактилической строке может явиться слоговой сбив, в сочетании строк, построенном на постоянном числе тактов, — неожиданная строка, резко выбивающаяся из этого единства.

Возьмем отрывок из «Ночного обыска»:

Каждая строка говорит другой: „Я иная!“ Если бы восприятие ритма можно было рассматривать как рассудочную деятельность, то следовало бы сказать, что каждый стих заставляет читателя менять свою оценку: это пятистопный ямб. Нет, четырехстопный. Вернее — трехстопный... Очевидно, число стоп не важно. И не ямб это, а хорей; и стоп снова четыре. Но хорей легко превращается в двустопный ямб... Видно, не в том дело, ямб это или хорей. Здесь тактовый строй: в каждой строке два такта (плюс-минус один, как это обычно в тактовике)... Вероятно, это доминанта. Вовсе не доминанта: И рокот будет, и гром, и пение... Четырехтактовый стих, наперекор предыдущим; модифицированный ямб. Все-таки ямбических строк много; нельзя ли считать, что ямб — основа стихотворения, неямбические строки — частные отступления от доминанты? Нет, они идут “враздроб”, не создавая ритмической инерции, не подчиняя себе другие стихи... Ямб, хорей, стихи с трехсложной стопой; притом количество тактов колеблется от одного до шести.

Неподвижной мерки нет. Строки сочетаются по принципу несовпадения. Каждая ритмическая организация строится на постоянстве каких-то данных. У Хлебникова константой является сменность стиха; постоянно его ритмическое обновление. Строки сочетаются потому, что они разноритмичны.

Это путь к свободному стиху, верлибру? Да, но у Хлебникова верлибр особый. Он легко включает рифмованные стихи (обычный верлибр сторонится рифмы: она его может превратить в раёшник), куски строгого классического стиха, частушку — и всё это не в виде механических вставок, а в естественном движении стиха: от одного к другому, максимально иному.

Такое построение стиха уже затаило в себе принцип диалогичности и драматичности. Строки готовы стать репликами разных лиц. Драматичны поэмы Хлебникова; и даже многие его лирические стихи предполагают разные голоса, перебрасывание реплик от одного лица к другому (или изменение самого лирического героя).

Изменение ритмического плана речи на ходу, в процессе самой речи — вот на чем строится ритмика поэта. Этот принцип подхвачен синтаксисом: Хлебников любит анаколуф. Задумано было одно построение предложения, но в момент его осуществления план изменился:

Синтаксис показывает, что поэт свернул с дороги, на которую он было вступил; так построение предложения помогает ритмике стиха создать образ движения.

Непрерывность изменений. Льющиеся изменения. Одно поддерживает другое. Одно с другим говорит. И об одном: что все они — поток. Каждый метрический сдвиг, каждый синтаксический сбой мотивирован общим принципом построения текста...

Рифма, казалось бы, по самой своей сути — это совпадение. Слова в рифме — близнецы... Однако не все совпадающие звуки равноправны. Ассонанс (разновидность рифмы) допускает варьирование согласных и безударных гласных; но ударные гласные должны быть тождественны. (Не акустически, а фонологически; поэтому, например, допустима перекличка и — ы: дым — летим). То есть в точной, традиционной рифме “особенно совпадают” ударные гласные.

Наперекор этой общепризнанной сути рифмы идет хлебниковский консонанс:

Консонанс: все звуки совпадают (рифма!), кроме тех, которые непременно должны совпадать (не рифма!). В одном слове столкнулись рифма с нерифмой. Это можно понять и так: один звукоряд превращается в другой, обнаруживается движение между стихами.

У разных поэтов, любивших консонанс, он имеет различные функции. Такое кружевное подобнозвучие может придать стиху лоск и элегантность — это, возможно, привлекало в консонансе Шершеневича. Северянин ценил в консонансе, вероятно, то же, что в своих неологизмах. Они придавали его стихам вид загадочной игрушки — с легкой отгадкой. У Маяковского консонанс нередко накладывается на обычную рифму; это гиперболически увеличивает звуковую мощь стиха, а с другой стороны, дает сочетание традиции и отказа от традиции: мотив, всегда сильный в поэтике Маяковского:

Или:

Антокольский в своих юношеских стихах любил “гласные провалы” как знак недостижения полноты жизни, как знак трагического неисполнения и невоплощения.

Что нужно в консонансе Хлебникову? Непрестанное движение, когда тождество и нетождество даны одновременно, движение, при котором, как известно, предмет и находится в данной точке, и не находится в ней. Соединено в общее целое то, что оторопелому обывательскому взгляду кажется несоединимым.

Консонанс — это переход на другую ступеньку. Это движение. Поэтому, вероятно, у Хлебникова и тематически стихи с консонансами полны динамики и — покоя:

В поэтике Хлебникова многое построено на обмане ожидания. Обманывает консонанс. И всё течение хлебниковского стиха.

Прочитав первую строку стихотворения, написанную, предположим, дактилем, читатель вправе ожидать, что и следующий стих тоже будет дактилическим. Этому его научила поэтическая традиция. Такое ожидание у Хлебникова часто бывает обманутым. Метрическое сходство строк — случай в его поэзии, а не закон. В самой сути его поэтической системы заложено метрическое неподобие строк.

Однако каждая строка у Хлебникова, не равняясь на соседнюю строку, метрически от нее отодвигаясь, тем не менее имеет с ней нечто общее: они обе принадлежат поэтической речи, обе организованы внутренним стиховым движением. Следовательно, неподобие строк выдвигает на первый план их более обобщенный признак — принадлежность к определенной области словесной культуры — к поэзии.

Отзвуки этой особенности мы найдем в других ярусах поэтической системы Хлебникова — словесной и образной.

Сравнение строится на сходстве двух объектов:

Сравнение копейка — чешуя (чешуина, «одна штука чешуи») построено на перекличке многих признаков: плоская круглизна, малость, металлический блеск и мерцание...

Когда А. Кручёных о небе говорит сапог синевы, то два объекта связываются воедино потому, что в них нет общих признаков. Сдвиг — анти-сравнение. (Контраст — не сдвиг. Контрастны длинный и короткий, горячее и холодное и т.д. При контрасте взята одна и та же шкала и сопоставляются её крайние показатели. Сдвиг объединяет то, что нельзя свести в одну шкалу.)

Зачем сдвиг? Какое в нем художественное зерно? Сравнение обычно обобщает признаки предметов, сближает их. Копейка блестит не совсем по-чешуиному, но сравнение заставляет радоваться именно сходству, различие — не центр, а окраина сравнения. Поэтому в сравнении свое, особое у каждого предмета сглажено. Сравнение — тональная живопись.

Антисравнение, сдвиг, дает живопись с локальным цветом. Если небо — сапог синевы, то его синева особенно ярка и чиста; это очень круглое небо. Каждый признак взят в его абсолютности и гиперболизирован. Сдвигом он отделен от предметов, которые могут смутить его “самовитость”.

Это основное дело сдвига: дать объекты в их специфической резкости. Но у каждого поэта такая основная функция сдвига проявляется своеобразно.

У А. Кручёных мир предстает как трагически-безысходный хаос; он рождает и циническое отчаяние, и шутовскую удаль:

А. Кручёных прекрасно показал, какой тяжестью ложится на плечи человека мир бесконечного разброда.1![]()

У Маяковского сдвиг служит изображению социальной разъятости мира, он говорит о необходимости преодолеть эту разъятость — и въявь показывает напряженность борьбы за преодоление.

У Хлебникова сдвиг служит изображению целостности и текучести мира. Невероятная разномасштабность и качественная несовместимость отдельных частей мира охватывается и объединяется целостным движением. Движение не может быть изображено перебором тождественных или похожих объектов. Переход от того же к тому же не есть ещё движение. Обнять мир можно только объединением принципиального разного, переходом от этого к совсем иному. Так работает сдвиг у Хлебникова.

Все это говорится о сдвиге как о доминанте всего творчества того или другого поэта. Но особенно определенно эти индивидуальные черты сдвига проявляются в словесном ярусе, воплощены в сдвиге — поэтической фигуре. Именно о ней у нас сейчас пойдет речь. Зачерпнем несколько сдвигов у Хлебникова:

У Хлебникова как в звуковом ярусе, так и здесь, сдвиг смягчен, между частями сдвига перекинут мост, один или два признака. Получается сдвиг-сравнение:

У тополя изнанка листьев — свинцового цвета. Имеет значение, видимо, и то, что и листья, и пули картечи “распределены” в воздухе, занимают значительный объем.2![]()

Еще пример такого сравнения:

Очертания горного хребта и кимограмма звука по очертанию похожи (Хлебников был знаком с работами Щербы), и только на этом сходстве построено несколько сравнений поэта, вот еще:

Другие сравнения того же типа:

Такие сравнения только прикидываются сравнениями, а на самом деле они — сдвиг. Одного признака (или даже двух, потаенных и неочевидных) мало для того, чтобы два предмета признать ровней, когда все остальные признаки воинственно не совпадают. Возникает не чувство равенства, а чувство сдвига — художественно ценное, поскольку оно оправдано всем строем произведения.

В произведениях Хлебникова разные ярусы — звуковой, словесный, образный — построены на общих принципах; видимо, это характерно вообще для всякого полноценного художественного произведения. Обнаруживают сходство построения сдвиговое сравнение и консонанс (медведей — водой).

Обозначим: * — звук д, твердый или мягкий, безразлично; • — звук й. Гласные: Δ — о, ∇ — е. Тогда перекликающиеся слоги в словах медведей — водой можно изобразить так: *∇• (дей) — *Δ• (дой).

Теперь обозначим так: * — признак “свинцово-серое”, • — признак “множество”. И при этом: Δ — “дерево с его листьями”, ∇ — “снаряд с его пулями”. Тогда ряды: *Δ• — *∇• передадут сравнение: тополь-шрапнель.

Общность обозначения (конечно, схематически упрощенная) говорит о скрытой общности этих внешне несходных явлений: консонанса и сравнения-сдвига.

У Хлебникова есть явное стремление и те одиночные признаки, которые совпадают, сделать мнимыми, то есть сравнение-сдвиг превратить в полный сдвиг — хотя внешность сравнения остается. Такое намерение легко увидеть и у других футуристов, например, у Маяковского: он пишет: хобот тоски. Тоска сопоставляется с хоботом. И тому, и этому подходят эпитеты: и то, и другое — серое, длинное (или долгое), тяжелое, способное удушить. Все эти признаки реальны для хобота и метафоричны для тоски. То есть сравнение остается чистым сдвигом: реально-общего у этих двух объектов нет.

Дóроги такие сравнения и Хлебникову:

Железнодорожную линию, отходящую от основной магистрали называют веткой. Следовательно, станция и лист имеют общий признак: они на ветке. Конечно, это не реальная, а только омонимическая близость.

И лицо и книгу читают («Я прочел отчаяние у него на лице...»). Поэтому лицо — книга.

Хлебников почему-то любит называть фонарь или лампу хлевом:

И еще:

Последний отрывок почти проясняет дело, полный свет на него бросает стихотворение:

Коровы и овцы, прирученные звери, в знак своей покорности пребывают в хлеву. Небесный огонь, грозный зверь, тоже покорился: он смирно покоится в своем хлеву — в коробке спичек. Электричество, смирившееся перед человеком, заключено в лампу, это — хлев для электричества. Так становятся ясными и убедительными набатные хлевы паровозов.

Хлебников считал, что он открыл законы судьбы: математическую формулу, позволяющую предсказывать события. (Для поэтического мира Хлебникова эта формула — несомненная реальность.) Формула, считал поэт, делает человека властелином судьбы. Поэтому стихотворение, оборванное нами на полуслове, кончается так:

Какое прекрасное торжество сдвига! Спички судьбы, овцы огня, стадо ручное богов, дубина у бога, небо — коробок для спичек...

Ясно стало и то, что прозрачный хлев — это омонимическое сравнение — сдвиг. Скот содержится в хлеву; электричество содержится в электрической сети... в ином смысле содержится...

Резкость сдвига в словесном ярусе смягчена уже тем, что он часто дается Хлебниковым в виде сравнения. И сравнения Хлебников любит без швов, без слов как, без обозначения его границ. Оно вплавлено в текст.

Текучесть сравнения видна ещё в одном его признаке: Хлебников часто представляет его в качестве метаморфозы; не А как Б, а по-другому: А превращается в Б. Примеры общеизвестны. Вообще Хлебников часто разрушает статичность сравнения, вводя в него действие:

Все пронизано движением.

Сравнение часто лежит в основе неологизмов Хлебникова. Когда он говорит: Верхарня серых гор, то воедино сведены значения: верх, Верхарн и указание на место, ср. пекарня, слесарня. Горный пик и Верхарн сопоставляются, потому что они оба — вершины. Неологизм возрос на омонимическом сравнении-сдвиге, о котором у нас только что была речь.

Местоименный корень, вводящий понятие личности (“я”), соединен с отрезками из названия рек Днепр и Днестр. Личность рассматривается как могучая река (характерная для Хлебникова точка зрения).

Футуристы любили неологизмы. Они встречаются и у символистов: лазурность, бестревожность, просверканъе, перезвонный, грузнотяжкий, отпечататься... Таких слов нет в лексиконах, но они не кажутся новыми: они созданы по продуктивным, привычным, ходовым образцам. Функционально они не являются новыми словами.

Футуристам понадобились слова, отвечающие их поэтике. Такие, в которых соединялось бы несоединяемое. То есть понадобились слова, составленные из частей, не склонных к соединению. Неологизмы, в которых есть бунт против привычных моделей слова, но такой бунт, который отвечает затаенным желаниям самого слова, не насилие над ним, а наращение его возможностей. Хлебников пишет:

Ребенку говорят: Пора спатеньки... Но, пожалуй, только в этом глаголе и употребляют (все-таки скорее как индивидуальную речевую привычку) ласкательный суффикс: глаголы туги на ласку. Хлебников расширил права этого суффикса, получился явный, не скрытый неологизм.

Есть слова: чернильница, вафельница, пепельница, песочница, перечница, сокровищница, кадильница, звонница, мельница. Они своей внутренней формой отвечают на вопрос: для чего? И ответ — либо именной, либо глагольный: чернильница — для чего? для чернил; мельница — для чего? чтобы молоть. Ответы прямые и простодушные. Хлебников пишет:

Портретная названа гордешницей. Место, чтобы гордиться фамильной славой. Здесь внутренняя форма (то есть отношение смысла данного слова к тому, который выражен исходным, производящим словом гордый) вовсе не простодушна. Она насмешлива. В этом — отклонение от модели. Среди слов на -ница, со значением вместилища, нет лукавых слов. Нет шутливых. Нешутливый суффикс Хлебников ввел в шутливый контекст. Слово говорит больше, чем можно было бы ожидать от слова с таким суффиксом.

Иногда отклонение от образца показано в самом тексте:

Всем известное (просторечное) слово полюбовники имеет глагольную исходную основу: полюбить. Новообразование погубовники отворачивается от глагола, это слово опирается на именную основу: губы. В модель: по... + корень + овники входит чужак: корень иного типа. Ничего, живет: как раз и нужен был, по всему стилю поэта, нарушитель спокойствия.

И это — любимый ход в поэзии Хлебникова: строится ряд, в котором нарастает отклонение от исходной данности. Слова, близкие по своему строению, постепенно оттекают от первоначальной модели:

Отволос — прядь, которую отделили Парки, чтобы отстричь (видоизменение древнего мифа). Отколос — один колос на волнующейся людской ниве, отъединенный от других. Отголос — эхо голоса смерти.

Начало — в слове отсвет, которое сохраняет связь с глаголами отсвечивать, светить... Слово общеупотребительное. От него идет отсчет. Далее — цепь неологизмов: отцвет ещё держится неподалеку от исходного отсвет, связано с глаголом отцветать. Но уже отволос неглагольное слово; вернее — глагольное по приставке, неглагольное по корню. В приставке появляется значение: “нечто отдельное”, которое в начальных словах отсвет, отцвет отсутствовало. Далее идут слова: отголос и отколос, явно именные, они не связаны смыслом с глаголами отголосить, отколоситься. И если отголос — это эхо, отголосок, звук, отделенный от источника (для истолкования подходит причастие, глагольная форма), то отколос — отдельный колос, в объяснении нет причастия, глагольность устранена. Так в этом ряду угасает глагольность и идет движение в сторону от исходного образца. Последние слова не только наклонены к нему, они поставлены перпендикулярно.

Мы говорили, что творчество Хлебникова, всё в целом, можно сравнить с фузионным языком. Теперь, рассматривая неологизмы, мы подошли к области, где легко проверить правомерность нашего сравнения. Ведь если всё творчество Хлебникова фузионно, то несомненно фузионны должны быть и слова, им создаваемые. Так оно и есть.

Неологизмы у Хлебникова построены таким образом, что основа и производящая основа и суффикс слиты, спаяны, граница между ними скрыта. Но сильное смысловое отталкивание морфем остается.

Например, Хлебников очень любит унификсы. Унификсы — такие части слова, которые в языке встречаются “одноразово”, в одной лексеме (или в немногих, не объединенных смыслом). Поэтому их отдельность, естественно, остается вне поля зрения говорящих. Отдельность морфемы для носителей языка существует только в продуктивных моделях, всё время, ежедневно рождающих новые слова. У Хлебникова унификсы, по значению резко вклиниваясь в основу, в то же время остаются и неотделимы от нее, их трудно признать отдельностью:

Ср.: письмо.

Ср.: чернядь.

Ср.: красавец.

Ср.: красавица.

Ср.: старейшина.

Ср.: дуброва.

Ср.: огниво.

Ср.: кормилицы.

Ср.: гордыня.

Ср.: Чернигов.

Огромное число неологизмов у Хлебникова, когда присоединяется не морфема, значимая часть, а отрезок, обрывок слова. Он сам по себе не значим, он только напоминает о значении слова, откуда он взят, и не претендует на особливость, на отграниченность. Вот так:

Ср.: серебро. Выше уже упоминались неологизмы мнепр и мнестр.

Хлебников работает обычно со словообразовательными суффиксами, редко — с префиксами. Понятно: приставки агглютинативны, поэтому они и не нужны для фузионных неологизмов Хлебникова.

А Маяковский особенно ценил префиксальные неологизмы. Понятно: его неологизмы агглютинативны. Границы между морфемами резки. Используются наиболее продуктивные словообразовательные модели. При этом сохраняются самые распространенные значения прибавляемых аффиксов.

Некоторые стихотворения Хлебникова представляют собою поток неологизмов. Иногда — однокоренных («Заклятие смехом», «Иди, могатырь!» и др.). Корень протекает через ступени, пороги моделей. Возникает впечатление языка, который создается на глазах у читателя. Обнаруживается, что поэзия Хлебникова обладает свойствами текучести и сиюминутности: читатель вправе подумать, что он застал процесс созидания языка — поэзии — мысли поэта.

Мы уже говорили о том, что текучесть стиховой организации произведений Хлебникова приводит к тому, что строка представляет не тот или иной размер, а поэтическую речь вообще. Ямб, хорей, анапест, наплывая друг на друга, отрицают друг друга, не позволяют принять текст за ямб, хорей, анапест.

Так и с неологизмами. Один следует за другим, модели сменяют друг друга — явно, что они демонстрируют художественную речь как целое, а не расцвечивают данное место ее. Характерно, что стихотворение Хлебникова может состоять из ряда неологизмов, поставленных один за другим:

Похоже на список действующих лиц ненаписанной пьесы. Пьесы, существующей как творческая возможность. И вся лексика Хлебникова дана как свидетельство творческих возможностей языка — так же, как его ритмика знаменует ритмическую подвижность русской речи.

Произведения Хлебникова объединены образом лирического героя. Этот образ — главное художественное открытие поэта. Образ изменчивый, вбирающий в себя разные облики, пластически сливающий их. Лирический герой Хлебникова — это пророк, ребенок, ученый, колдун, конструктор-изобретатель, невменяемый, воин, бомж — как сказали бы сегодня, инопланетянин. И все ипостаси поэта перетекают одна в другую, совмещаются, пластически наслаиваются одна на другую. „Все — в одном!“ (Мы вспомнили слова Сатина).

Необычность этой личности поражает читателя, но он не должен забывать, что она — создание искусства. Образ, живущий в поэзии Хлебникова, и его реальная личность имеют разное “устройство”, об этом говорят письма поэта. Они показывают, что блага “здравого смысла” были вполне доступны Хлебникову и привычны для него. И в письмах, конечно, виден гений Хлебникова, но в поэзии он иной: создан в пределах искусства. Искренний, истинный, но другой. Обратимся к этому образу, к поэзии Хлебникова.

Хлебников не подражает детской речи, её не передразнивает. Но стихи его часто передают детскую ясность взгляда:

В огорчении этот леший ведет себя совсем как ребенок:

Стихи эти — совсем не для детей; детский образ, один из многих, возник и исчез, сменившись иными обликами лирического героя. В поэме «Невольничий берег», посвященной войне, трагические видения сменяются детски-ясным созерцанием мира:

(Хлебников нашел “чуковское” слово струганок задолго до самого Чуковского).

С той же темой войны связан у Хлебникова и образ преодоления детства, наивности, неведения:

Образ ребенка сменяется образом жреца. Образ ребенка нужен Хлебникову, чтобы передать такие важные для него (и для всех) достоинства, как смелость, прямота, доверчивость:

Это стихотворение, как видим, запечатлело другую смену: мудрец превращается в ребенка.

Перед всеми пророками, которые время от времени появляются в русской поэзии, Хлебников имеет то преимущество, что его пророчество сбылось: в 1912 году он точно предсказал революционный взрыв 1917 года. Можно считать это случайностью.

Более чудесно, что он предсказал архитектуру XX века, в её наиболее значительных достижениях (стихотворения «Москва будущего», «И позвоночные хребты...»). Прозорливо и смело он нарисовал дома будущей эпохи. Бревно стекла, сказал Хлебников о многоэтажном доме — задолго до того, как Франк Ллойд Райт построил такое уходящее в небо стеклянное бревно. Одно из предсказаний Хлебникова осуществляется, видимо, только сейчас — дом, который поворачивается вслед за ходом солнца по небу: И если люди — соль, не должна ли солонка идти посолонь? Ряд созидателей современной архитектуры должен начинаться так: Хлебников, Ф.Л. Райт, Ле Корбюзье, братья Веснины, Леонидов, Ладовский, Мис ван дер Роэ, Нимейер...

Очевидно, в самом стиле Хлебникова, в строе его произведений было нечто, делающее возможным пророчество.

Его лирический герой — ученый. Нужна была особая наука, такая, которая могла бы войти в поэзию. Хлебников её создает: свою филологию, свою философию истории... В науках Хлебникова достигнуто сочетание несочетаемого: плодотворная научная идея и её фантастическое применение. Так, в теории звездного языка впервые высказана мысль о том, что в слове можно выделить его смысловые слагаемые (семантические множители), и фантастическое предположение, что главный смысловой компонент связан с первой согласной в слове.

В своих стихах Хлебников явно инопланетянин. Он не знает того, что вошло в кости всякого жителя Земли. Не ведает, что животное не ровня человеку. Не информирован о том, что люди не братья друг другу. Не догадывается, что время необратимо. Не осведомлен, что каждому должно впечататься в какую-нибудь матрицу. Ему чужды всеобщие идиомы быта, обычаев, речи.

Последнее особенно заметно в его произведениях. Каждому, кто пишет, ясно: надо идти проторенными путями слова. А он, инопланетянин, не знает, какой проторенный. И потому у него выходит вот так чудесно:

Ни один редактор такое не пропустит. Инопланетянин не знает, что писать надо для редактора. (Хлебников, видимо, избежал редактора, но всё же он пишет, не думая о блюстителях стиля: у них, там, так принято...)

Иногда Хлебников притворяется сумасшедшим. При этом обнаруживается, что он — гигантский сумасшедший:

Н. Асеев как-то сказал: не только поэт делает стихи, но и стихи делают поэта. Лирический герой Хлебникова создан по законам его поэтики. В нем слиты разные, несовместимые типы. Трудно предположить, чтобы такой герой был Семен Семеныч. То есть отдельный человек с личным почтовым адресом. Вместе с тем он и не абстракция. Он изображен Хлебниковым, как человек, являющий собою определенную культуру.

Вспомним: каждая строка в стихотворении Хлебникова — не вестник данного размера, она являет собою поэтическую речь в целом. Лирический герой “изоморфен”, типологически подобен стиховому строю хлебниковской поэзии. Он многообразен, потому что многообразна культура, представляемая им.

Речь шла о лирическом герое Хлебникова. Поскольку эпос поэта лирически активен, этот герой является и в поэмах Хлебникова. Но есть и собственно эпические образы. Они особенно ясно показывают единство поэтики поэта.

Герои поэм Хлебникова — представители разных культур, и так именно они и выступают. Поэт наслаждается различием и несовместимостью этих культур, питая надежду, что между ними возможны союз и дружба... Утопическое желание? Оно было дорого поэту.

Язычество и христианство — тема поэмы «Поэт». Русалка жалуется, что её мир, мир языческой культуры, обречен на смерть:

Поэт примиряет языческий и христианский миры; он

Примирению и союзу античной и шаманской культуры посвящает Хлебников поэму «Шаман и Венера». Тема единства культур окрашивает всё творчество поэта.

Культура — это весь духовный мир, весь жизненный уклад целой эпохи или целого народа. Приятие разных культур — это приятие человечества как целого. Это умение подняться над представлением, что есть культуры, годные только для гибели. Поэтому Хлебникову дорого свидетельство их мирного сосуществования как свидетельство целостности мира. Он видит языческие знаки на скале, и рядом — икона, прибитая к березе. Это радует его, в этом он видит знак возможности мирной дружбы разнородных культур — возможности сочетания несочетаемого:

Человечество пережило много трагедий, связанных с тем, что одна культура убивала другую. Чего же хотел Хлебников? Их слияния? Нет, слияние — утрата главных, наиболее ценных отличий; утрата неповторимости. Хлебников хотел мирного многообразия культур. Об этом и его поэмы, и его лирика.

«Ладомир» — великое ликование оттого, что мечта сбывается. Но одновременно в творчестве Хлебникова усиливаются и трагические мотивы, с особенным напряжением раскрытые в поэмах «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск». Подступы к этой трагической напряженности были и раньше; например, в поэме «Гибель Атлантиды» нарисована борьба культуры жрецов и рабов — борьба, которая оканчивается гибелью Атлантиды. Особенность взгляда Хлебникова в том, что у него обе стороны, столкнувшиеся в борьбе, сохраняют свое достоинство и верность своей жизненной высоте. Это, в первую очередь, относится к поэме «Ночной обыск».

Образная система Хлебникова драматизируется, так же, как драматизируется, становится более напряженно-изменчивым звуковой ярус. Причины — две: рост напряженности в социальной жизни России и — внутреннее направление развития русской поэзии; уже у символистов она вступила в область усиления контрастов, противопоставлений, напряжений, несовпадений в стихе, в слове, в образах; после символистов это движение становится особенно сильным.

Когда-то, в полемике с Опоязом, было высказано убеждение, что говорить о внутренних законах движения поэзии, искусства, значит противоречить марксизму. Казалось, что отрицать в области духа способность к саморазвитию, всё сводить к обусловленности извне — этого требует подлинно научная методика. Не сама поэзия проходит круг развития, это её в толчки гонит социальная действительность! „Вы считаете сущностью то, что не является сущностью“, — упрекнул опоязовцев один из их оппонентов, высококультурный и влиятельный в то время (20-е годы) деятель: Н.И. Бухарин.

Каждый значительный шаг в художественном развитии человечества определяется и требованиями действительности, и возможностями, которые дает данный этап в развитии искусства, в том числе — поэзии. Хлебников-поэт был необыкновенно дальнозорок. Он умел видеть в жизни то, что не видели другие. У него в поэзии был свой особый глаз, и он называется: сдвиг. С помощью этого глаза Хлебников увидел единство мира и возможность единства людей:

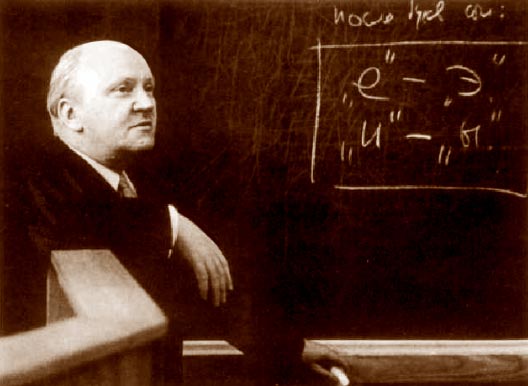

Михаил Викторович Панов (1920–2001) — лингвист, литературовед, публицист и поэт, один из наиболее значительных представителей Московской фонологической школы. Труды по русской фонетике, орфографии и орфоэпии, а также по русской морфологии и синтаксису, истории русского языка, социолингвистике, стилистике, языку русской поэзии и др. проблемам русистики. Автор двух поэтических сборников, опубликованных в конце жизни.

Михаил Викторович Панов (1920–2001) — лингвист, литературовед, публицист и поэт, один из наиболее значительных представителей Московской фонологической школы. Труды по русской фонетике, орфографии и орфоэпии, а также по русской морфологии и синтаксису, истории русского языка, социолингвистике, стилистике, языку русской поэзии и др. проблемам русистики. Автор двух поэтических сборников, опубликованных в конце жизни.У подъезда я спросила старушек, тот ли это дом и корпус.

— А, к Михаилу Викторычу? Идите, идите, он с утра ждет. Просил конфеты купить, такая, говорит, у меня гостья будет!

Все эти коробки конфет — три, не меньше — он велел мне забрать с собой.

У него всегда были сладости. Ничем другим он не угощал. Когда однажды мы пришли к нему в гости с Виктором Кривулиным, чьи стихи он очень ценил, и тот достал бутылку красного вина, Михаил Викторович обиженно сказал: „У меня не из чего это пить“. Бутылка вернулась в портфель.

И дверь была, как всегда, незаперта. Книг стало ещё больше. Жилые пространства были вырыты в этой горе книг, как пещеры: в одной пещере, под книгами и над книгами, он спал. Другая пещера — для стола со сладостями. Впрочем, с краев этого стола уже наступали книги, новейшие. Между ними тропинка вдоль стопок почти до потолка. Ожидая меня, он лежал с книгой в первой пещере. Он был при этом в пиджаке, свежайшей рубашке и галстуке. Как всегда. Но вежливость его мне показалась какой-то другой: старинной. Как будто он вернулся к своему родному языку — языку старой московской интеллигенции. В этом языке были такие слова, как „чудесная Оля“. В Университете он говорил ближе к нашим привычкам. Никогда он не был консерватором. И не стал. Он уважал новизну.

— Если б я мог теперь дойти до храма, поставил бы свечку за того, кто изобрел эту чудесную забелку! Как удобно! Не стирать, не зачеркивать.

Мне всегда казалось, что его письма написаны разноцветными чернилами. Некоторые из них и в самом деле были такими. Но дело не в том: разный цвет был у его фраз, так что раскрашивать их было бы уже тавтологией. Разный цвет у его слов. Вот он рассказывает что-то забавное. Потом вдруг, совсем сникнув: „Да, какая беда, Оля, свет-то уже пошел на убыль!“ Я готова была подумать, что он имеет в виду что-то всеобщее, символическое — но стоп: 5 июля! Уже вторую неделю, как световой день начал уменьшаться. Да, печальный поворот. В одном своем стихотворении, из последних, он написал, что осенью

Он был совсем отрешен и в то же время совершенно вовлечен в каждый поворот разговора. Как всегда. Чего “всегда” не было и, кажется, быть не могло: этих слов о храме и свечке. И иконок на столе. Бумажной иконки Богородицы … кажется, Казанской. В свое время он говорил мне: „Вот одна моя ученица спросила меня: Вы крещеный? Я говорю: Да, родители крестили, а что? — Значит, можно за Вас молиться!“ И взглянув на меня с глубоким, глубоким горем и насмешкой, спросил: „Значит, такая у вас вера? только за своих можно?“ Но и без этой истории церковное его совсем не привлекало.

Его не привлекала идеализация. Он ценил способность отвлекаться от идеализаций, предвзятых обобщений и принятых условностей — от любого фильтра, преобразующего непосредственный опыт. Способность забыть это все — и видеть и слышать то, что есть: первым слухом, первым светом. Слышать, как произносится, а не как пишется. Он был в восторге от моего рассказа о том, как я в детстве на месте ударного “о” писала “уо”: „Муожно?“ „Уочинь!“: „Вы слышали дифтонгическую природу нашего “о”! Это возможно только до впадения в зависимость от письма, от орфографии!“ Реальная акустика, реальная артикуляция, вот что он любил. Если же письмо — то там, где оно открывает свою орнаментальную природу. Не случайно он разрабатывал реформу русской орфографии, приближающую письмо к произношению (признаюсь, я рада, что ее не приняли в конце концов: благородные остатки этимологии что-то значат!). И задавал нам задания на реальное слышание: в каких условиях “й” звучит ближе к “э краткому”, а в каких — к “и краткому”? Неидеализированное представлялось ему богаче и интереснее всех наличных идеализаций. Всё церковное казалось ему областью застывших стилизаций.

Заметив, что я поглядываю на непредвиденные иконы, он рассказал о своем обращении. Оно поразительно. Ничего похожего я не слышала. В какой-то газете он прочел о случае на дороге: лосенок увяз в болоте и лосиха пошла к трассе, ища помощи и обращаясь, как могла, к людям. И кто-то ее понял, пошел за ней и спас лосенка.

— И я понял, Оля: это Она. Это Богородица (он перекрестился). Это всё есть. Верьте, верьте! —

Он говорил со слезами.

Последние слова, какие я слышала от него в дверях:

— Я рад был бы говорить с Вам так без конца, но не смею Вас задерживать.

Впервые увидев его в Университете, когда он читал общий курс русской фонетики (его приходу предшествовали слухи: гений у нас будет читать!), я подумала, что никогда не встречала таких отрешенных глаз. Он видел что-то ещё кроме того, что всем нам было видно, — и это что-то было несомненно хорошим, долгим, бесконечно достойным внимания. Нет, не опустошенный взгляд визионера: взгляд ничем не прерываемой мысли. Такой взгляд часто изображал Рембрандт. Так Жуковский описал мысль Пушкина в гробу:

Скорее всего, ответить было бы нечего. У долгой мысли нет “что”, нет фигур, нет предметов. Но человек, погруженный в такое зрение-собеседование, сразу же узнается как праведник.

— Правда, вокруг него сияние? видишь, мандорла? — спрашивала меня однокурсница, которая уже знала, в отличие от меня, кто такой М.В. Панов (она-то и сообщила всем о гении). Не буду придумывать, никаких световых эффектов я не заметила — но что было точно: он входил в аудиторию в своем пространстве, как в каком-то коконе, и другие рядом с ним казались вдруг как бы раздетыми, вынутыми из своего воздуха. Суеты в нем не было, вот что. И это было страннее всего. Все, оказывается, суетились, и это, видно, и разгоняло от них свой воздух, а он нет. Он был в себе. И это “в себе” не кончается на границах кожи — скорее начинается на этих границах. Душа, казалось мне в детстве и юности, не внутри, не в глубине (сердце несомненно в глубине): душа одевает всё наше тело снаружи, как второй эпителий. Так что быть в себе — быть в этом воздухе. Так мне казалось.

Он шутил, выдумывал, озорничал на лекциях, даже пел, случалось, частушки, предупреждая, что будет фальшивить, — и в самом деле фальшивил! Но он хотел показать нам фонетическую гениальность народа, которая проявлялась в этом последнем жанре устной поэзии.

Какое переживание звука Ч! И в паре с В! А из К, которого после “речКи Ключевой” не хватает в “людях ничего” выныривает гениально непредсказуемое “коромысло”. А что здесь с рифмой? Рифма, душа новоевропейской поэзии, душа пушкинской Музы — легкая, послушная, неожиданная, как прыжок Истоминой, — в народной поэзии она неизменно связана с комизмом. Только здесь она кажется уместной. Она слишком звонкая для высоких жанров фольклора и гремела бы в эпосе или балладе, как погремушка. Но душа немудрящей и лукавой частушки — рифма. Итак, первая рифма: “ключевая” — “ночевала”. Все слышат, как она прелестна. А вторая? Где она? “Ничего” — “его”? Да нет. Со словом “ничего” рифмуется вся последняя строка: “ничего” — “не учалили его”. Это как бы расширение, растяжение этого слова. Рифма-стретта, вот вершина рифменной виртуозности!

Его анализы стихотворной формы всегда были блестящи, но это я узнала позже, на семинаре по лингвопоэтике. И потом — на лекциях по русскому стиху.

Начиналось же всё с общей фонетики, с московской школы, с трудной для интеллектуально не тренированного слушателя идеи фонемы. Конечно, мы все были за московскую фонетическую школу против ленинградской, у которой только эмпирика. А тут — скачок от физического звука к умопостигаемому.

Фонетика увлекала не только тем, что касалась самого незаметного для бытового или утилитарного отношения к языку, самого пренебрегаемого: его плоти — и обнаруживала сказочное богатство и тонкость различений в этой акустической и артикуляционной материи. Но — недаром из фонетики росли новейшие, “строгие” теории языкознания — она касалась плоти, которая состояла сплошь из сложно упорядоченных отношений. Из пучков оппозиций. В этом был восторг. Своего рода реабилитация вещества, которое насквозь умно, насквозь формально, лучше сказать, формно — а вовсе не та глухонемая аморфная “материя”, про первичность которой нам талдычили на философской принудиловке. В этом случае, как потом во многих других, я поняла, что то, что называется “марксистским мировоззрением”, есть по существу переведенный в “научные” термины образ мира, каким его воспринимает тяжелый и ленивый обыватель. Главное свойство этого персонажа: хорошего он не видит, ему нечего делать с хорошим. „На духе с самого начала лежит проклятие: быть облеченным в плоть языка“, Маркс. Если и так, то почему это, собственно, проклятие? Но Михаил Викторович вовсе не полемизировал с марксизмом. Он говорил о фонеме. И это была поэзия, как у Данте: поэзия умственного восторга. Мы видели эти “атомы звуков” (Хлебников: восходит звука атом), с лучами разных признаков, с пересечениями и оппозициями, с удивительной красоты законами — и свободой.

Михаил Викторович любил формалистов, а структурную школу, тогда восходящую, считал их плохим продолжением. Структуры и уровни казались ему слишком жесткими и тусклыми, ему недоставало в них парадокса, игры. Ю.М. Лотман в поздних работах думал о внеструктурном начале, называя его „взрыв“: по Панову, живое строение, форма (языка ли, стиха, традиции) и состояла из взрывов. Не “норма” и “сдвиги” — а живой порядок скачков, взрывов, близость далековатостей. В ту нашу последнюю встречу он приглашал меня в задуманную им для школьников «Энциклопедию юного филолога» — написать о Маяковском! Именно потому, что знал, как это мне далеко. В таких случаях и высекается искра, говорил он. А о Мандельштаме — ну, понятно, что Вы будете писать о Мандельштаме. Нет, Маяковский, обещайте мне… Я уклончиво обещала подумать. Думала недолго. Пожалуй, далековато для искры.

Не довольный ни “метром” (некоторой повторяющейся решеткой организации), ни “ритмом” (рисунком отклонений от этой решетки), он придумал нечто третье и назвал его „гнотр“: некий общий формообразующий принцип, который действует и в собственно ритмике, и в кругу образов поэта, и в его композиции. Он искал эти „гнотры“ в русской поэзии от восемнадцатого века до своих современников (так, „гнотр“ Баратынского он описал как окаменевшее движение, внезапную статую потока) — в том числе, непубликуемых тогда поэтов. Кто осмелился бы в те годы читать лекции об авторах, которых велено было считать несуществующими: о Кривулине, о Елене Шварц? Вопрос риторический.

Михаил Викторович был первым “взрослым” человеком, которому я решилась показать свои стихи. Второй курс, 1969 год. Я отдала ему машинописную тетрадку — и только потом испугалась того, что сделала. И завидя его издалека, старалась не попасться на глаза. Однако однажды жизнь столкнула-таки нас у лифта. И он, предупредив мой побег, подошел, протянул руку и сказал: „Поздравляю. Эта книжка — событие в русской поэзии“. Это была для меня охранная грамота на многие годы.

Советские критики и поэты, да и филологи могли теперь говорить мне что угодно — и говорили, и теперь не перестали, — но я уже могла про себя вспомнить: а Панов…

Он попытался мне помочь и таким образом: устроить мое чтение на факультете под прикрытием его доклада обо мне, чтобы то, что я потом прочла, было представлено как иллюстрация к его тезисам. Просто чтение в то время было абсолютно немыслимым: даже в стенной газете помещать стихи мои было нельзя. Предпринято всё это было для моих родителей: пусть увидят, что университетский профессор что-то находит в этой “зауми”. Аудитория была полна, и когда вошел мой отец в военной форме, народ перепугался: “они”! Теперь трудно объяснить, какой это был шаг со стороны Михаила Викторовича — и как таких шагов умели не прощать. Но в тот раз обошлось без последствий. Без позитивных, впрочем, тоже: мой отец продолжал считать, что я должна быть ученым и работать, как все. Когда меня поместили в психбольницу, Михаил Викторович пригласил моего отца, чтобы убедить его, что с людьми искусства нужно обращаться бережно и не удивляться их странностям. Как потом он рассказал, он был удивлен, предполагая увидеть жестокого солдафона — и встретив убитого горем человека, который не понимал, что происходит. Его дочь, с которой он связывал большие надежды, превратилась в невменяемое существо, и врачи говорят, что надеяться не на что. Не знаю, как утешал его Михаил Викторович. В это же время он напечатал мою курсовую работу (второго курса!) «Образ фонемы в «Слове о Эль» Велимира Хлебникова» в академическом сборнике Института русского языка — вещь тоже немыслимая в те годы. Вскоре сам он попал в тяжелую опалу и ничем уже помочь не мог…

Я не знаю, как Михаил Викторович определял мой “гнотр” в позднейших лекциях, но в письме он написал мне так: „Ваше зрение устроено так: Вы берете ближний предмет и пересылаете его вдаль“. Правда это или нет, не знаю, но сам этот образ пересылающего зрения прекрасен — и я несомненно любила бы поэта, который так делает. Да и человека, который так делает, я бы любила. Но увы, люди и поэты куда чаще делают противоположное: хватаются за даль, какую попало, и втаскивают ее в свою кромешную близь. О, какую постылую близь! С объяснениями, причинами и целями. И это дальнее, необъяснимое, бесцельное и беспричинное, бьется и издыхает на глазах, как рыба на песке. Не этим воздухом оно может дышать. Честное слово, люди убийственны не там, где они думают.

Может быть, Рильке делает именно это: пересылает вещи вдаль. Он хочет показать “здешние вещи” Ангелу, как об этом сказано в Дуинской элегии („не говори ему о нездешнем: ты новичок там, где он привык чувствовать: покажи ему здешнее“). Это и значит: перешли их в упоительную даль, в глаза Ангела.

Если бы у моего зрения (иначе ума) в самом деле была такая сила — пересылать близкое в даль или догонять тех, кто сам в эту даль ушел, я, вместо того, чтобы писать эти заметки, посылала бы Михаилу Викторовичу вещь за вещью: этот осенний холм в окне — помните, как это красиво? вот кот у печи, лежит, поет, — помните, Бодлер назвал это урчанье виолончелью? вот мелкие сиреневые астры у изгороди — я сама их сажала: Вам, мой учитель, мой читатель, мой защитник. Пусть они отправятся туда,

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||