Г.А. Левинтон

Заметки о Хлебникове

1: И с нескромным самоварчиком

В недавней работе В. Мордерер

1

высказано предположение о пушкинском подтексте или, скорее, пушкинской теме в стихотворении Хлебникова «Черный царь плясал перед народом». Приведем текст этого полиметрического стихотворения, разбив его на монометрические звенья:

1 Черный царь плясал перед народом,

И жрецы ударили в там-там.

2 И черные жены смеялись смелей,

И губы у них отягчал пэлеле!

3 И с нескромным самоварчиком

И с крылышком дитя,

Оно, о солнце-старче, кум,

Нас ранило шутя.

4 Лишь только свет пронесся семь,

Семь раз от солнца до земли,

Холодной стала взорам темь

И взоры Реквием прочли.

5 Черный царь плясал перед народом

И жрецы ударили в там-там.

Не претендуя на общую оценку этой гипотезы и отдельных аргументов (из которых не все кажутся в равной мере убедительными), заметим, что в пользу “пушкинской” трактовки говорят еще некоторые детали. Так в контексте этой интерпретации Реквием, который появляется в 12 стихе, непосредственно перед кольцевым повтором первого стиха с его черным царем, не может не напомнить о том, что «Реквием» был заказан Моцарту черным человеком. Сюда же относится и вероятный пушкинский подтекст2 (в точном смысле этого термина) одного мотива стихотворения, вынесенного в заголовок настоящей заметки.

(в точном смысле этого термина) одного мотива стихотворения, вынесенного в заголовок настоящей заметки.

В стихах И с нескромным самоварчиком / И с крылышком дитя

— отдаленный пушкинский генезис можно приписать даже прилагательному нескромный — ср. например в «Гречанке»: И этой ножкою нескромной (Пушкин, II, 107), однако более интересен случай с определяемым им существительным. Самоварчик в том значении, которое обусловлено прилагательным, кроме фольклорных подтекстов (о которых — ниже), имеет прецедент в опущенной строфе из первоначальной редакции «Графа Нулина», где после стиха: “Не спится графу. Бес не дремлет”3 — следовало:

— следовало:

Вертится Нулин — грешный жар

Его сильней, сильней объемлет,

Он весь кипит, как самовар,

Пока не отвернула крана

Хозяйка нежною рукой ‹...›

(IV, 385)

В связи с этим возможным подтекстом (и для лучшего его понимания) нужно, прежде всего, отметить одно любопытное обстоятельство. Именно эти строки цитируются в печально известной статье В.Б. Шкловского, направленной против Р.О. Якобсона4 , в качестве опровержения не столько самого Якобсона, сколько цитируемого им Вересаева. В вересаевских «Заметках для себя» в контексте обсуждения безóбразной поэзии цитируются эти и соседние строки «Графа Нулина», приводятся они ради слов: “сравнений / Не любит мой степенный гений”. Шкловский, приведя все это, отвечает: „Вересаев сильно изменил цитату из Пушкина и тем самым изменил ее смысл” и затем приводит весь процитированый выше пассаж и его продолжение до слов (исправленных по сравнению с цитатой у Вересаева): “Боится мой смиренный гений” и прибавляет: „Тут есть “троп” и довольно дерзкий ‹...› “Троп” здесь не скрытый. “Поставленный самовар” он же “самовар кипящий”, а также “кран” в устном фольклоре [sic!] имел разнообразно- нескромное значение” (далее идут примеры из загадок про самовар: Меж горами, / Меж долами / Парень девку солодит и / По бокам вода играет, / В середке огонь толкает).

, в качестве опровержения не столько самого Якобсона, сколько цитируемого им Вересаева. В вересаевских «Заметках для себя» в контексте обсуждения безóбразной поэзии цитируются эти и соседние строки «Графа Нулина», приводятся они ради слов: “сравнений / Не любит мой степенный гений”. Шкловский, приведя все это, отвечает: „Вересаев сильно изменил цитату из Пушкина и тем самым изменил ее смысл” и затем приводит весь процитированый выше пассаж и его продолжение до слов (исправленных по сравнению с цитатой у Вересаева): “Боится мой смиренный гений” и прибавляет: „Тут есть “троп” и довольно дерзкий ‹...› “Троп” здесь не скрытый. “Поставленный самовар” он же “самовар кипящий”, а также “кран” в устном фольклоре [sic!] имел разнообразно- нескромное значение” (далее идут примеры из загадок про самовар: Меж горами, / Меж долами / Парень девку солодит и / По бокам вода играет, / В середке огонь толкает).

Нетрудно увидеть, что все рассуждение к предмету спора не имеет отношения. Вересаев цитирует строки Пушкина как авторское свидетельство о нелюбви к сравнениям, а не как пример поэзии без образов. Якобсон в свою очередь цитирует не это место, а рассуждение, которое лишь отталкивается от пушкинского примера. Таким образом, делать вид, что Якобсон упустил пушкинскую шутку — явная подтасовка. Однако, вероятнее всего, это было ясно и самому Шкловскому, и смысл этого притянутого “опровержения” не в том, чтобы обмануть невнимательного читателя, но, скорее, в том, чтобы уязвить самого Якобсона, напомнив ему о хлебниковском контексте (на это на наш вгляд, указывает слово нескромный, соположенное таким образом с самоваром)5 . Но это как раз, быть может, и свидетельствует о том, что пушкинский подтекст Хлебникова мог осознаваться и обсуждаться в ОПОЯЗовском или в футуристическом кругу, во всяком случае, в каком-то из кругов, общих для Шкловского и Якобсона. В таком контексте замечание Шкловского может рассматриваться и на правах фольклористического коментария не только к Пушкину, но и к Хлебникову6

. Но это как раз, быть может, и свидетельствует о том, что пушкинский подтекст Хлебникова мог осознаваться и обсуждаться в ОПОЯЗовском или в футуристическом кругу, во всяком случае, в каком-то из кругов, общих для Шкловского и Якобсона. В таком контексте замечание Шкловского может рассматриваться и на правах фольклористического коментария не только к Пушкину, но и к Хлебникову6 .

.

Между пушкинским и хлебниковским самоварами размещаются еще некоторые примеры (набор, явно не исчерпывающий), которые могут с той или иной вероятностью, а иногда и вне всякого сомнения претендовать на роль подтекстов. Здесь, прежде всего, нужно назвать афоризм Козьмы Пруткова (Плоды раздумья, № 124), как бы обобщающий два смежных с ним: предыдущий (123) относится к мужчине: „Ревнивый муж подобен турку”, последующий (125) — к женщине: „Умная женщина подобна Семирамиде”. Средний же, как бы обобщает мужчину и женщину в понятии “человека”, но в соответствии с семантическим синкретизмом многих языков, в сущности, отождествляет мужчина и человек , и на это как раз указывает слово кран: „Почти всякий человек подобен сосуду с кранами, наполненному живительною влагою производящих сил”. В известном издании «Плодов раздумья» иллюстратор Н.В. Кузьмин изобразил здесь весьма антропоморфный самовар7 . Более отдаленный, но также пародийный пример дает нам отрывок из повести «Итальянские страсти», переписанный Макаром Девушкиным. После сцены, завершающейся словами: „Новый, ужасный брак был свершен!” — и после отточия следует: „Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей. — А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить”8

. Более отдаленный, но также пародийный пример дает нам отрывок из повести «Итальянские страсти», переписанный Макаром Девушкиным. После сцены, завершающейся словами: „Новый, ужасный брак был свершен!” — и после отточия следует: „Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей. — А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить”8 . Анализируя этот пример, В.И. Новиков специально отмечает “сочетание ‘алтаря любви’ с ‘самоварчиком’, характерное для беллетристики той поры”9

. Анализируя этот пример, В.И. Новиков специально отмечает “сочетание ‘алтаря любви’ с ‘самоварчиком’, характерное для беллетристики той поры”9 — он говорит, прежде всего, о стилевом столкновении, но и чисто лексически это соположение значимо; подобная скрытая связь мотивов, закамуфлированная под простое соседство, типична для разработки подобных тем у Достоевского.

— он говорит, прежде всего, о стилевом столкновении, но и чисто лексически это соположение значимо; подобная скрытая связь мотивов, закамуфлированная под простое соседство, типична для разработки подобных тем у Достоевского.

Но если этот пример может рассматриваться лишь на правах элемента общелитературного фона, несомненно знакомого автору, то вне всякого сомнения в поле зрения Хлебникова входило то самое стихотворение Крученых, в примечании к которому впервые было формулировано понятие “мир с конца” (еще в раздельном написании)10 :

:

офицер сидит в поле

с рыжею полей

и надменный самовар

выпускает пар

и свистает11

Согласно упомянутому примечанию, здесь “события располагаются ‹...› 3–2–1”, т.е. после чаепития любовники сидят в поле (чему, кстати, противоречит и в начале 3 стиха, как раз перед самоваром, как и в разбираемом тексте Хлебникова — см. ниже), однако без пояснения более естественным представляется “синхронное” восприятие тех же событий, в духе частушечного параллелизма, тем самым с самоваром сравнивается влюбленный (=возбужденный) офицер, вполне в духе Пушкинской строфы. Возможность влияния крученыховского стихотворения усиливается и тем, что в 7 стихе, т.е. в конце синтаксического и метричеcкого звена (четверостишия), начинающегося “самоварчиком”, появляется (намеренный или случайный?) сдвиг: нас ранило шутя — где шутя может, как раз, указывать на наличие и тематический характер сдвига. И прием сдвига и его скатологический характер — вполне в духе позднейших теоретических упражнений Крученых. Вполне возможно, что устно эти темы возникали у него и ранее.

2: И с крылышком дитя

Рассмотренное в предыдущей заметке сочетание представляет собой метонимию: самовар вместо более естественного крана. Поэтому прилагательное нескромный играет в нем двойственную роль: с одной стороны, оно является одним из факторов “идиоматичности” сочетания (т.е. нескромный самоварчик вообще не есть “самоварчик”), с другой стороны оно несет и вполне конкретную адъективную информацию — в том смысле что не всякий “самоварчик”, даже и в указанном, обсценном смысле, является нескромным. Это второе значение отмечает важную особенность описываемого существа, ибо с кем бы из персонажей истории, литературы и мифологии мы ни отождествляли это дитя12 , внешний облик его или, что то же самое, живописный подтекст совершенно очевидны. Это типичный живописный putto, голый мальчик европейской живописи, воплощающийся то в Амура, то в ангела. Putti отличаются как раз тем, что у них гениталии, как правило (кажется даже, никогда), не драпируются, т.е. именно к ним и к самим putti, и к их membri наиболее применимо определение нескромный. Это в высшей степени примечательно, поскольку такие фигурки одновременно как бы обладают и не обладают полом. Это всегда мальчики, но “нескромные”, которые существуют вне понятия “стыда”,“неприличия”, в кажущейся асексуальности. Membrum pueris это как бы только “самоварчик”, а не половой, рождающий орган. Отсюда (конечно, не только отсюда [примечание венской делегации]) эта “полуразрешенность” темы детской наготы и, в частности, детского мочеиспускания, мотив “Мэнкен Писса” от его скульптурного образца и вплоть до современного китча. В то же время сам putto является одним из мощных фаллических символов. Для его этимона, лат. putum, в частности, восстанавливается значение ‘penis’13

, внешний облик его или, что то же самое, живописный подтекст совершенно очевидны. Это типичный живописный putto, голый мальчик европейской живописи, воплощающийся то в Амура, то в ангела. Putti отличаются как раз тем, что у них гениталии, как правило (кажется даже, никогда), не драпируются, т.е. именно к ним и к самим putti, и к их membri наиболее применимо определение нескромный. Это в высшей степени примечательно, поскольку такие фигурки одновременно как бы обладают и не обладают полом. Это всегда мальчики, но “нескромные”, которые существуют вне понятия “стыда”,“неприличия”, в кажущейся асексуальности. Membrum pueris это как бы только “самоварчик”, а не половой, рождающий орган. Отсюда (конечно, не только отсюда [примечание венской делегации]) эта “полуразрешенность” темы детской наготы и, в частности, детского мочеиспускания, мотив “Мэнкен Писса” от его скульптурного образца и вплоть до современного китча. В то же время сам putto является одним из мощных фаллических символов. Для его этимона, лат. putum, в частности, восстанавливается значение ‘penis’13 , с другой стороны, это слово, несомненно, родственно славянскому *pъta ‘птица’ со всеми присущими птицам фаллическими ассоциациями, довольно полно разработанными в этимологической литературе. Они же свойственны и самой фигуре мальчика, ср. слова мальчик / девочка как обозначения самца и самки животного, выпуклого и вогнутого предмета (например, в электротехнике), ср. особенно русск. младенцы ‘обрядовое печение в форме вытянутой палочки’ (функционально эквивалентное жаворонкам — печению в виде птицы)14

, с другой стороны, это слово, несомненно, родственно славянскому *pъta ‘птица’ со всеми присущими птицам фаллическими ассоциациями, довольно полно разработанными в этимологической литературе. Они же свойственны и самой фигуре мальчика, ср. слова мальчик / девочка как обозначения самца и самки животного, выпуклого и вогнутого предмета (например, в электротехнике), ср. особенно русск. младенцы ‘обрядовое печение в форме вытянутой палочки’ (функционально эквивалентное жаворонкам — печению в виде птицы)14 .

.

Вероятно, этой двойственностью и может объясняться роль putti в эротическом и обсценном искусстве, ср. например сюжет амуров точащих на точиле penis’ы: как бы подразумевается и отдельность их друг от друга, противоположеность (resp. асексуальность) и своеобразное равенство, если не тождество. На этот комплекс мотивов отдаленно намекает формула Хлебникова, и тот же комплекс находит “сюжетное” воплощение в стихах Гейне «К телеологии»: „И тоска берет Психею ‹...› А под лампой стал пред нею / Мэнкен-Писсом бог Амур”15 . Конечно, это стихотворение, вообще не принадлежащее к числу известных и при жизни Хлебникова целиком не переводившееся (опускалась, естественно, как раз цитируемая нами часть), можно указать лишь в качестве отдаленной типологической параллели, но уж если, хотя бы в типологической перспективе, возникает тема Гейне, то напрашивается еще одна, пародийная и “снижающая” (по формуле Шкловского, см. «Zoo») трактовка самой фигуры черного царя. Трудно не вспомнить черного мавританского (негритянского) князя (Mohrenfurst) из одноименного стихотворения Ф. Фрейлиграта, ставшего предметом сквозной пародии в «Атта Троле» Гейне, причем черного царя, бьющего в барабан, пародирует черный медведь, пляшущий перед чернью или перед сбродом 16

. Конечно, это стихотворение, вообще не принадлежащее к числу известных и при жизни Хлебникова целиком не переводившееся (опускалась, естественно, как раз цитируемая нами часть), можно указать лишь в качестве отдаленной типологической параллели, но уж если, хотя бы в типологической перспективе, возникает тема Гейне, то напрашивается еще одна, пародийная и “снижающая” (по формуле Шкловского, см. «Zoo») трактовка самой фигуры черного царя. Трудно не вспомнить черного мавританского (негритянского) князя (Mohrenfurst) из одноименного стихотворения Ф. Фрейлиграта, ставшего предметом сквозной пародии в «Атта Троле» Гейне, причем черного царя, бьющего в барабан, пародирует черный медведь, пляшущий перед чернью или перед сбродом 16 .

.

Однако дитя у Хлебникова отличается не только самоварчиком, столь подробно прокомментированным здесь, но и крылышком, причем в единственном числе. Однокрылые ангелочки и амуры в живописи не редкость, упомянем хотя бы левого ангела на «Сикстинской мадонне». Еще более распространенный случай: многие из таких фигур, изображенных в профиль, оказываются как бы однокрылыми. Сошлемся лишь на ближайший к Хлебникову пример «Русскую Венеру» Н.С. Судейкина, где у одного из “амуров” (тоже левого) видно только одно крыло17 .

.

Однако более важным и более близким представяляется не живописный, а поэтический голый и однокрылый Амур, который выявляется в синтагматике блоковского цикла

«Маски»18 . Первое стихотворение цикла, «Под маской» заканчивается:

. Первое стихотворение цикла, «Под маской» заканчивается:

А в шкафу дремали книги,

Там к резной старинной дверце

Прилепился голый мальчик

На одном крыле19 .

.

Второе («Бледные сказанья») заканчивается:

И потерянный, влюбленный

Не умеет прицепиться

Улетевший с книжной дверцы

Амур.

(Там же. II, 238)

Отметим, что с Амуром рифмует „А на завеси оконной золотится / Луч протянутый от сердца / Тонкий цепкий шнур”. Этот мотив, с одной стороны, тесно связан с мифологией луча (и, шире, — света), как оплодотворяющей силы20 , с другой, его можно сопоставить с названием, которое получило анализируемое стихотворение в первой публикации (сб. «Четыре птицы», М., 1916): «Лучизм. Число 1-е» (если название можно считать авторским мнения об этом расходятся)21

, с другой, его можно сопоставить с названием, которое получило анализируемое стихотворение в первой публикации (сб. «Четыре птицы», М., 1916): «Лучизм. Число 1-е» (если название можно считать авторским мнения об этом расходятся)21 , наряду, разумеется, с чисто живописным его смыслом (что согласуется с обилием живописных ассоциаций, ср. выше).

, наряду, разумеется, с чисто живописным его смыслом (что согласуется с обилием живописных ассоциаций, ср. выше).

Однокрылый Амур, наконец, обладает также стрелами: нас ранило шутя. Но дитя, ранящее в шутку, это не просто Амур, но особый сюжет анакреонтики, от античности до

Г.Х. Андерсена22 . В этом ряду для русской традиции определяющую роль играет, конечно, вариация Ломоносова „Ночною темнотою / Покрылись небеса” (ср. такие детали как: „Я мальчик, чуть дышу ‹...› Увидел, что крилами / Он машет за спиной, / Колчан набит стрелами ‹...› “Чего ты испугался?” / С насмешкою сказал”). В это случае (старче) адресат стихотворения или, по меньшей мере, разбираемого четверостишия, может оказаться и старейшим русским поэтом. Для Хлебникова, вне всякого сомнения, были актуальны и Анакреон, и его интерпретация Ломоносовым, поскольку он и сам включился в эту традицию. По существу, начало стихотворения:

. В этом ряду для русской традиции определяющую роль играет, конечно, вариация Ломоносова „Ночною темнотою / Покрылись небеса” (ср. такие детали как: „Я мальчик, чуть дышу ‹...› Увидел, что крилами / Он машет за спиной, / Колчан набит стрелами ‹...› “Чего ты испугался?” / С насмешкою сказал”). В это случае (старче) адресат стихотворения или, по меньшей мере, разбираемого четверостишия, может оказаться и старейшим русским поэтом. Для Хлебникова, вне всякого сомнения, были актуальны и Анакреон, и его интерпретация Ломоносовым, поскольку он и сам включился в эту традицию. По существу, начало стихотворения:

В тот год, когда девушки

впервые прозвали меня стариком

И говорили мне “Дедушка”, вслух презирая23

есть не что иное, как “преложение” того же анакреонтического стихотворения, которое включил в свой «Разговор с Анакреоном» и Ломоносов:

Мне девушки сказали:

“Ты дожил старых лет”,

И зеркало мне дали:

“Смотри, ты лыс и сед”

(«Ода 11»)

Если все предыдущие комментарии относились лишь к тем или иным компонентам выделенного нами звена, то ломоносовcкий и анакреонтический подтекст определяет всё четверостишие. И установив его, мы можем понять такую черту фрагмента, как его размер. Все стихотворение разбито на 5 монометрических звеньев, два (тождественых друг другу) двустишия 5-ст. хорея (единственные звенья без рифмы) служат рамкой, внутри нее чередуются двустишие Амф4, четверостишие Я3 и четверостишие Я4, при этом женские окончания встречаются только в первых стихах двустиший Х5 ([[звенья 1 и 5]], ст.1 и 13), а дактилические в нечетных стихах первого четверостишия (Я3, звено 3, ст. 5 и 7) все остальные клаузулы мужские, что в этом контексте может носить “изобразительный” (иконический) характер (впрочем, мужскую клаузулу имеет и двустишие о “черных женах”). Разбираемое нами третье звено за вычетом первого стиха написано чистым 3-ст. ямбом с чередованием дактилических и мужских клаузул, а первый стих, формально является Х4 с дактилическим окончанием, но в этом контексте, видимо, может читаться как Я3 с своеобразным “затактом”, “лишним” слогом (ср. в стихе перед ним слово отягчал ), сохранившимся “по инерции” из ряда анафорических и в последовательности нанизываемых сочинением предложений (своеобразный архаический паратаксис, характерный для ранних повествововательных форм и ранних этапов письменных языков). В этом случае перед нами четверостишие 3-стопного ямба размера которым написаны анакреонтические стихи Ломоносова в частности, оба цитированных выше (только с заменой женских окончаний в нечетных стихах на дактилические, с их более фольклорными ассоциациями).

————————

Примечания 1 В.Я. Мордерер.

1 В.Я. Мордерер. Опыт прочтения трех стихотворений Хлебникова, Мандельштама, Ахматовой // Анна Ахматова и русская культура XX века. Тезисы конференции. М., 1989, стр. 5355. [[С тех пор были предложены более убедительные комментарии, но они, на наш взгляд, не отменяют изложенных ниже соображений — ср. иллюстрацию ниже. Cм. также

Хенрик Баран. О стихотворении Хлебникова ‹Черный царь плясал перед народом› // Шиповник. историко-филологический сборник к 60-летию Р.Д. Тименчика. М.: Водолей, 2005. с. 16–24]]

2

2 Поскольку речь пойдет о цитировании Пушкина в контексте более или менее комическом, в той мере, в какой это определение применимо к Хлебникову и в какой оно настойчиво ассоциируется с обсценной сферой, то уместно привести пример (кажется не отмеченный) цитаты из прямой пушкинской пародии, которая появляется в ироническом по своему характеру «Петербургском Аполлоне»: „Он

резво скачет длинными ушами” (Хлебников. Собр. произв. II, 80) из «Оды его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову» (А.С. Пушкин. Полн.собр.соч. в 10 т. Изд.4, т. 2, Л., 1977, с. 223): „Султан ярится. Кровь Эллады / И

резвоскачет и кипит”, где это слово пародирует Кюхельбекера.

3

3 В контексте последующего варианта (в сравнении с печатным) вполне вероятно фаллическое значение

беса, весьма характерное для русских фольклорных текстов, например

лысый бес в [[«Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А.Н. Афанасьевым». М., 1997, с. 77, в этом изд.:

лысой бес )]]. Заметим, что слово

грешый появляется в следующем стихе как в первоначальном так и в печатном вариантах, при всем их различии. Отметим еще один пушкинский контекст, где бес выступает не как соблазнитель, источник греха, а в другой “валентности” — как грешник: “надменный член, которым

бес грешил” (Гавриилиада, IV, 116 ср. продолжение, возвращающее к такой же трактовке “беса”: „

Лукавый пал, пощады запросил / И

в темный ад едва нашел дорогу” интересно, как соотносится вся эта сцена с поединком волка и лиса Рейнеке в поэме Гете?). Сопряжение этого сюжета с основной темой заметки находим в загадке: “Медный бес / На стол залез — Самовар” (Д.Н. Садовников. Загадки русского народа. СПб, 1901, № 2400).

4 В. Шкловский.

4 В. Шкловский. «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» // Иностранная литература, 1969, № 6, с. 218–224:

Виктор Шкловский. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970, с. 233–245 (статье соответствуют несколько главок книги). “Полемика” эта вызвана была ссорой (возникшей, как известно, из-за того, что Шкловский исключил из воспоминаний [[«О Маяковском»]] все упоминания Якобсона), несмотря на попытки придать этому теоретический характер: „Не надо возвращаться к началу нашего века, не надо вздыхать о том, что существовал “Опояз” [!] ‹...› Те следы есть, но не по ним пойдем вперед” (трудно не вспомнить в известном его “Письме” тому же Р. Якобсону: „А вехи мы менять не будем, вехи нужны не людям, а обозам” — совпадение с мандельштамовским стихом здесь не комментируем). Об этой ссоре отозвался неблагоприятным для Шкловского образом Ю.Г. Оксман, вовсе не склонный к переоценке Якобсона („Я даже не знаком с Романом и не люблю его писаний, но ‹...› не могу тебя оправдать” (Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского. Вступ. заметка, публ. и прим. А.В. Громова // Звезда, 1990, № 8, стр. 140 в этом и двух предыдущих письмах явная ошибка в их последовательности и датировке). [[Письмо Оксмана относится к более ранней статье Шкловского, уточнения к этому примечанию см.:

О. Ронен. Audiatur et altera pars: О причинах разрыва Романа Якобсона с Виктором Шкловским // Новое литературное обозрение, № 23 (1977), с. 166;

Г.А. Левинтон. К поэтике Якобсона (поэтика филологического текста) // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., 1999, с. 754–755]]

5

5 О том же говорит, может быть, и замечание в ответе Оксману: „Роман на меня нападает. Я не могу дать ему бой с открытым перечислением того, что нас разделяет. Не то время. Я принужден

работать молча” (Из переписки ‹...› Указ.соч. с. 140, прим. 2 курсив наш).

6

6 Что касается фольклорных аналогов к пушкинской строфе, то среди загадок о самоваре находятся параллели и к следующим стихам первоначальной редакции, т.е. к следующим “отвергаемым” Пушкиным сравнениям, описывающим бессонного графа: „Он весь кипит, как самовар ‹...› Иль как отверстие вулкана, / Или как море под грозой” [[ср. строку “Я помню море пред грозою”, заключающую знаменитое отступление о “ножке Терпсихоры” в «Онегине»]] ср.: “В небо дыра, / В землю дыра, / В середке огонь, / Кругом вода” (Садовников, № 442а). Из загадок о самоваре в том же сборнике фаллический смысл правдоподобен в: “Стоит ферт, / Подбоченившись” а также — очень отдаленно в: “Стучит,/ Гремит,/ Сихохор,/ Симофор,/ Змея с хвостом” (ibid., №№ 444 и 447).

7 Козьма Прутков.

7 Козьма Прутков. Плоды раздумья. Рисунки Н.В. Кузьмина. Л., 1962, с. 33.

8

8 «Бедные люди», письмо “июня 26” //

Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт., Л., 1972, т. I, с. 52.)

9 Вл. Новиков.

9 Вл. Новиков. Книга о пародии. М., 1989, с. 27.

10

10 Ср.:

Г.А. Левинтон. Об одном ударении у Хлебникова // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции. Л., 1990, с. 86–89. [[То же (с дополнением) // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования. 1911–1998. М., 2000, с. 355–358.]]

11

11 Пощечина общественному вкусу. М., [1912], с. 87.

12

12 А отождествление персонажей и отделение их друг от друга в данном случае задача нетривиальная. Так с точки зрения упомянутой ранее “пушкинистической” трактовки, с Пушкиным могут отождествляться и

черный царь и

солнце, а скорее всего и

дитя. В последнем случае отождествление Пушкина с Амуром могло бы быть своего рода “персонификацией” и материализацией тютческого сравнения: „Тебя,

как первую

любовь... ”

13

13 На основании композита prae-putium ‘крайняя плоть’, ср.:

О.Н. Трубачев. История славянских терминов родства. М., 1959, с. 51. Там же этимологический контекст (названия ‘сына’ и т.п.) и библиография. [[Теперь этот термин получил неожиданную актуальность: preputian period нашей истории.]]

14

14 Этот круг мотивов, в связи с темой птицы/гениталии (как мужские так и женские) затронут в работе:

Г. Левинтон, Н. Охотин. «Что за дело им хочу...» О литературных и фольклорных источниках сказки А.С.Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей» // Литературное обозрение, 1991, № 11, с. 28–35.

15

15 Zur Teleologie (Разные стихотворения, 1853–1856, № 28) — К телеологии //

Г. Гейне. Собр. соч. в 10 тт. т. 3, Л., 1957, с. 294. Важен контекст — спор о целесообразности совмещения функций этого органа: „Почему творец светил / Столь небрежно упростил / Ту срамную вещь, какой / Наделен весь пол мужской, / Чтоб давать продленье роду / И сливать, вдобавок, воду. / Друг ты мой, иметь бы вам / Дубликаты для раздела / Сих важнейших функций тела...”. Именно из за “совмещения функций” и происходит это “превращение [[Амура]]”.

16

16 „‹...› как черный / Фрейлигратовский царь мавров: / Царь так плохо барабанил, / А медведь так плохо пляшет!”. См.: «Предисловие», гл. 1, ст. 59 сл., 69 сл., гл. 2, ст. 85 сл. и др.// Собр. соч. т. 2, с. 184, 187:

Г. Гейне. Атта Троль. Изд. подг. Н.А. Жирмунская и П.М. Карп. Л., 1978, с. 10–11, 13–15 и др. В отличие от «К телеологии», поэма переводилась и переиздавалась многократно.

17

17 Весы, 1908, № 9, репродукция в: A. Brambatti, D. Maccelli, L. Tonini. Grafica Art Nouveau nelle riviste russe. Firenze, 1989, p.6; ср. также p.76, где на заставке Н. Феофилактова (Весы, 1906, № 8) у Амура одно крыло закрыто заркалом (к последующему отметим, что на нем черная маска).

18

18 Для темы “Блок и Хлебников”, вероятно, нужно учесть и прямой театральный подтекст «Масок» (“бумажный бал” в театре Комиссаржевской) и карнавальную тематику Хлебникова, проанализированную Барбарой Лёнквист (B. Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival. Stockholm, 1979 [[(См. теперь:

Барбара Лённквист. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова. СПб. Академический проект, 1999]]).

19 А.А. Блок.

19 А.А. Блок. Собр.соч. в 8 тт., т. 2, М.:Л., 1960, с. 236.

20

20 Ср.

M. Eliade. Spirit, Light and Seed // History of Religion, v. XI, 1971, No.2. В руской поэзии этот мотив встречается в разных формах от самых откровенных („Я деревня, черная земля. / Ты мне

луч и дождевая влага” Цветаева), до очень скрытых, как у Ахматовой („А взгляды его как

лучи ” или пример, явно непосредственно связанный с цитированным текстом Блока: „Молюсь оконному

лучу, / Он бледен, тонок, прям ‹...› А

сердце пополам”). Из наиболее знаменитых примеров сошлемся на луч в рембрадтовской «Данае».

21

21 Если вообще считать значимым контекст публикации (что в случае Хлебникова не всегда правомерно), то важно, что рядом с «Черный царь...» идет стихотворение с явными отголосками «Песни песней» (и может быть, отчасти, через пушкинское посредство): „Смугла,

черна дочь храма ‹...› А ноги

черны, смуглы, босы”.

22

22 Сказка «Скверный мальчишка» (в пер. А. Ганзен см.:

Г.Х. Андерсен. Сказки и истории. Л., 1969, т. 1, с. 71–73) или «Нехороший мальчик» (пер. А. и П. Ганзен см.:

Х.К. Андерсен. Сказки рассказанные детям. Новые сказки. М., 1983, c. 37–38). [[Из русской традиции ХХ века отметим стихотворение З.Н. Гиппиус. «Дьяволенок» (

З. Гиппиус. Стихотворения. Вст. ст., сост., подг. текста и прим. А.В. Лаврова. СПб., 1999, с. 177–179)]].

23 В. Хлебников

23 В. Хлебников. Творения. М., 1989, с. 157. ср. и далее: „‹...› тело,

отнюдь не стыдливо / Поданное”. Финал стихотворения, кажется, можно читать как архаическую и даже античную стилизацию (в частности, может быть, и метрическую): „Стала шире грудь, / Борода шелковистая / Шею закрывала”.

Воспроизведено по авторской электронной версии

(Русский авангард в кругу европейской культуры. Международная конференция. Тезисы и материалы.

М., 1993, с. 125–137.

Поправки и дополнения, сделанные после публикации (кроме простых опечаток),

взяты в двойные квадратные скобки [[ ]]).

————————

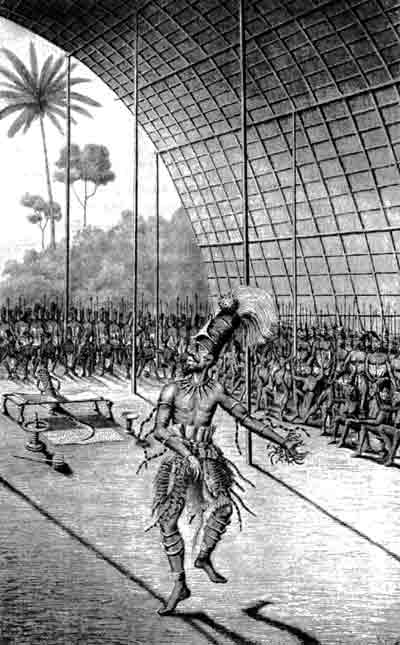

Ср.: „Непосредственный источник стихотворения — рисунок Ф. Этцольда по наброску и описанию Г. Швейнфурта «Мунза, король Мангабутту, пляшет перед своими женами и воинами».(1870)”.

Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / общ. ред. Р.В. Дуганова. Т. 1.

М.: ИМЛИ РАН, «Наследие». 2000. Илл. стр. 328, прим. стр. 509.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()