RainerGrübel

К прагматике литературных манифестов русского авангардизма

Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла,

когда они живые глаза для тайны, и через слюду обыденного смысла

просвечивает второй смысл ‹...›

Велимир Хлебников

Чтобы объяснить причины и приёмы применения методов прагматики при анализе литературных манифестов, рассмотрим следующие лозунги из манифестов русских футуристов и ничевоков: (Стр. 82; I, стр. 235)

(1) Речетворцы должны бы писать на своих книгах:

прочитав, разорви!

(2) Ничего не пишите!

(3) Ничего не читайте!

(4) Ничего не говорите!

(5) Ничего не печатайте!

Кажется вполне ясным, что те литературные манифесты, из которых извлечены эти призывы, образуют один из видов класса метапоэтических текстов. Однако весьма непросто вообразить литературоведческий, литературно-критический или даже традиционный художественный текст, который заканчивается словами: (1) прочитав, разорви! или (5) Ничего не печатайте!

Эти призывы устанавливают особые отношения между авторами и адресатами данных текстов, которые можно понять лишь в качестве высказывания, речевого выступления (Волошинов, 1929, 23), речевой деятельности, но никак не в плане чисто лингвистического предложения. Если мы рассматриваем высказывание как знаковое явление, анализировать и истолковывать его лучше всего при помощи методов той области семиотики, которая описывает соотношение знака с его интерпретаторами. Именно эта, созданная Чарлзом Сандерсом Пирсом (Charles Sanders Peirce, 1839–1914) область семиотики и называется прагматика.

В отношении лозунга (4) Ничего не говорите! теория речевых актов различает три уровня высказывания:

Во-первых, имеется действие устной фонетической артикуляции или письменной графической материализации словесных элементов языка, в данном случае русского. На этом уровне наш пример состоит из фонем или графем русского языка, из глагола ‘говорить’ в форме повелительного наклонения, из отрицательного местоимения ‘ничто’ в родительном падеже, из отрицательной частицы ‘не’, из конструкции повелительного предложения с двойным отрицанием и представляет собой применение всех этих элементов, то есть предикацию запрещения. Это сложное действие лингвистического порядка в терминологии теории речевых актов называется локуционный акт (англ. locutionary act). Однако в рамках этого локуционного акта невозможно определить смысл высказываний из наших примеров. Действительно, фраза (4) Ничего не говорите! может означать:

(4а) приказ, запрещающий солдатам разглашать боевые задачи;

(4б) запрет, наложенный врачом на больного непосредственно после операции;

(4в) совет, данный адвокатом в начале судебного заседания несдержанному клиенту;

(4г) настойчивая просьба мужа, обращенная к знакомому в деликатной ситуации;

(4д) вызов группы писателей всему обществу и тому подобное.

Все эти случаи принадлежат уже не к локуционному, а к иному уровню. Взятый как локуционный акт, наш пример выражается прямой речью:

(4.1.) Они говорят: „Ничего не говорите!”

Во-вторых, наш пример может рассматриваться как речевое действие, состоящее в том, что кто-нибудь говорит или пишет что-либо в какой-то ситуации. Это действие использования языка в качестве совета, запрещения, вопроса, ответа, вызова и т.п. называется иллокуционным актом. В функции иллокуционного акта наш пример выражается косвенной речью:

(4.2.) Писатели говорят, что нельзя говорить.

Так как иллокуционный акт всегда подразумевает коммуникативную ситуацию, мы, чтобы уточнить смысл нашего предложения, должны выявить её применительно к данному манифесту.

В-третьих, высказывание (4) Ничего не говорите! способно в коммуникативной ситуации оказать влияние на чувства, мысли или действия воспринимающего, и это может оказаться даже преднамеренным. Такое речевое действие с установкой на реакцию называется перлокуционным актом. Каждый перлокуционный акт подразумевает иллокуционный, который, в свою очередь, подразумевает локуционный акт. Перлокуционный акт нашего примера можно выразить следующим образом:

(4.3а) Писатели заставили нас ничего не говорить, или:

(4.3б) Писатели довели нас до того, что мы ничего не говорим, или:

(4.3в) Писатели нас уговорили ничего не говорить.

При переходе к высказыванию (3) Ничего не читайте! нетрудно заметить, что на уровне перлокуционного действия оно заключает в себе парадокс. Намерение запретить чтение реализуется так, что адресат узнает об этом только посредством чтения. Соблюдая запрет, невозможно о нём узнать; читая запрещённое — нарушаешь запрет. Значит ли это, что данное высказывание бессмысленно или лживо?

Такими же перлокуционными парадоксами являются и высказывания (2) Ничего не пишите! и (5) Ничего не печатайте! (представим себе, что печатники соблюдают этот приказ!). Все они, как и наш первый пример — (1) Речетворцы должны бы писать на своих книгах: прочитав, разорви! привлекают внимание воспринимающего к знаковым и коммуникативным системам именно путём деструкции традиционных форм этих систем. Этот приём является одним из элементов стилевой формации авангардизма и принадлежит к доминирующим признакам первой, разрушающей коды многих систем (между прочим, и систем поведения) фазы авангардизма. Русская литература отнюдь не исключение из правил: аналогичным образом Кафка (1970, 359) построил перлокуционный парадокс в своей притче о притчах, которая заканчивается следующим разговором:

После этого один говорит: „Почему вы противитесь? Если бы вы последовали притчам, вы сами становились бы притчами и этим уже освободились бы от тягот жизни”.

Сказал другой: „Держу пари, что и это есть притча”.

Сказал первый: „Ты выиграл”.

Сказал второй: „Но, к сожалению, только в притче”.

Сказал первый: „Нет, в действительности; в притче ты проиграл”.

В истории русской литературы литературные манифесты, программы и резолюции, как особая группа текстов, известны с возникновения символизма (1895) вплоть до создания Союза писателей (1934). Для жанровой системы авангардизма они составляют существенную группу текстов.

Тексты с метапоэтической установкой русская литература знает со времени Слова о полку Игореве, где имеется до сих пор не до конца понятное речение о Бояне:

Боянъ бо вѣщiи, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслiю по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымь орломъ подъ облакы.

Несмотря на то, что собственная метафоричность этого речения приписывается поэтическому образу Бояна,

Боянъ же, братiе, не ĩ соколовь на стадо лебедѣи пущаше, нъ своя вѣщиа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху

оно по своей риторической функции является конститутивной частью данного поэтического творчества, а отнюдь не абстрактным трактатом о художественном творчестве.

Псалтырь рифмотворная Симеона Полоцкого продолжает эту линию в предисловии под названием К благочестивому читателю. В текстах классицизма обнаруживается строгое разделение между метапоэтическими, художественными и нехудожественными текстами. Так, Письмо о правилах российского стихотворства Ломоносова — бесспорно художественное произведение. Даже в таких, по внешнему виду смешанных, текстах, как Письмо о правилах или в риторике Ломоносова, легко можно отличить основной нехудожественный текст от стихотворных, т.е. художественных примеров, которые, по нашему мнению, были совершенно правильно включены в собрание художественных произведений Ломоносова.

Это категорическое отличие художественного текста от нехудожественного свойственно и метапоэтике XIX века. Замечательное метапоэтическое стихотворение Пушкина Театральный разъезд после представления новой комедии Гоголя или Поэт и гражданин Некрасова резко отличаются от таких нехудожественных текстов, как О нравственной пользе поэзии Жуковского или Литературные мечтания Белинского.

Начиная с символизма (мы рассматриваем его как переходный период к авангардизму), водораздел между художественными и нехудожественными мэтапоэтическими текстами размывается и порой даже исчезает. Трактат о звуках (Глоссалолия, Berlin 1922) Андрея Белого имеет подзаголовок Поэма о звуке; классификация Сдвигологии русского стиха Кручёных (Москва, 1923) чрезвычайно затруднительна: художественный это или нехудожественный текст? Сельвинский приложил к стихотворениям фиктивного поэта Евгения Нея фиктивные же критические замечания. Однако на излёте авангардизма происходит возврат к строгому разделению между художественным и нехудожественным творчеством: тот же Сельвинский в начале тридцатых годов сочинил Декларацию прав поэта в стихах и писал свои статьи отнюдь не фиктивной прозой.

Литературно-программные тексты (условимся называть так манифесты, программы, декларации и резолюции) создают автомодели литературы. Посылом для их конструирования является представление о том, что искусство может путём гносеологической рефлексии достичь самопознания. Таким образом, эта идеологема становится общим признаком исторического понятия авангарда, при этом автомодели включают в себя и концепции взаимоотношений между авторами, слушателями/читателями и самими текстами.

Указанное соотношение между литературно-художественным творчеством и теоретическими концепциями выразилось в перекличке конкретных художественных и литературоведческих направлений. Можно указать, например, на следующие связи:

| 1. | Ранний авангардизм (например, футуризм) ↔ формальная школа до функционального периода. |

| 2. | Средний авангардизм («Серапионовы братья», «Леф» ранний конструктивизм, «Кан-фун» и т.п.) ↔ формальная школа функционального периода. |

| 3. | Поздний авангардизм и пост-авангардизм (например, поздний конструктивизм с гротеском, Обэриу с абсурдом) ↔ концепция группы Бахтина. |

Так, концепция автора у Шкловского совпадает с концепцией поэта у футуристов, а теория автора у Бахтина совпадает с мыслями конструктивиста Зелинского и с концепцией поэта у обэриутов.

Познание и заявление собственной точки зрения осуществляется в литературно-программных текстах авангарда путём полемики (в терминологии Тынянова: литературной борьбы) с другими — альтернативными — концепциями в отношении литературно-художественной коммуникации. Эти споры входят непосредственно в структуру текстов и придают им диалогический характер. Литературно-программные тексты авангардизма устанавливают такое прагматическое соотношение между автором, слушателем/читателем и текстом, которое на иллокуционном уровне подразумевает альтернативные соотношения между этими инстанциями. Вместе с тем, они характеризуются перлокуционным стремлением добиться признания или даже взять верх над концепциями конкурентов. В этой связи очень любопытен манифест «Серапионовых братьев». Несмотря на то, что провозглашается равноправие всех моделей, так сказать, плюрализм литературно-художественной коммуникации, эта модель тоже претендует на господство: на господство именно плюрализма.

В литературно-программных текстах автомодели вырабатываются противопоставлением собственной и чужой модели. Вот почему отрицательные конструкции в них — общий случай. Так, в упомянутом выше манифесте «Серапионовых братьев» насчитывается пятьдесят пять отрицательных выражений. Эти противопоставления могут принимать и такие формы, как

вместо или

на смену, обозначающие хронологические и аксиологические реляции. Мы читаем у конструктивистов:

Конструктивизм идёт на смену футуризму и как литературной школе, и как нигилистическому мироощущению.

Стр. 264

Эти противопоставления могут иметь и следующую форму: на той стороне другие, а на этой стороне мы. Мандельштам пишет в своей декларации Утро акмеизма:

Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов.

И, если у футуристов слово, как таковое, ещё ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает достаточное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования.

Стр. 46

Здесь имеется не только хронологическое (предысторическое) соотношение, но и аксиологическая реляция по вертикальной оси (внизу — вверху). Чужая концепция выражается чужой речью; в нашем примере — неполной цитатой („слово, как таковое”), не буквальной передачей („прекрасная форма, как музыка для символистов”) или даже ироническим и сатирическим способом. Так, в выражении „у футуристов слово ещё ползает на четвереньках” есть намёк на следующее высказывание футуристов в манифесте Труба марсиан:

Мозг людей и доныне скачет на трёх ногах (три оси места). Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества как пахари, этому щенку 4-ю ногу, именно — ось времени.

Стр. 83

Это метафорическое, образное высказывание футуристов трактуется у Мандельштама, так сказать, футуристическим приёмом реализации метафоры — и выражение приобретает пародийный характер. Кроме того, выделяется установка на архаику у раннего футуризма и противоположная установка на культуру у акмеизма, а футуризм преодолевается именно тем, чем он так гордится — осью времени.

Серьёзного внимания заслуживает установление того, что в рамках манифестов этот спор ведется коммуникативными средствами и при этом типе коммуникации подразумевается, что спор концепций можно вести в рамках коммуникативных актов. Когда одна концепция проводится внекоммуникативными мерами, тогда спор переносится на другой уровень и развивается противопоставление официальных (канонических) и неофициальных (неканонических) высказываний. Как следствие такой трансформации, эта часть литературной жизни теряет публичность, а группа спорных литературно-программных текстов исчезает.

В рамках группы литературно-программных текстов по их функции в литературной и общественной коммуникации, как и в словесной части литературной жизни, можно выделить:

— манифесты,

— декларации,

— программы и

— резолюции.

Эта классификация литературно-программных жанров исходит из наблюдений над заголовками и подзаголовками текстов с одной стороны, и из конструкции общих моделей жанрового характера — с другой. Поэтому наша классификация не всегда совпадает с реальными названиями текстов. Как уже было сказано, некоторые манифесты составлены из других текстов именно в целях их публикации в литературно-программных сборниках.

Нам кажется невозможным определить эти жанры только при помощи внутренних признаков текстов, так как эти признаки соотносятся с общей литературно-коммуникативной функцией текстов. При этом прагматические отношения играют существенную роль. Определяя прагматические инстанции (т.е. инстанции автора и читателя/слушателя), мы будем исходить из предварительной функциональной классификации:

• декларация обладает общей функцией сообщить литературной общественности о модели литературной коммуникации данной группировки (или организации) и представляет её;

• с программой литературная группировка или организация обращается к писателям (художникам) и знакомит их со среднесрочным планом работы (часто сами авторы программы выступают как адресаты);

• в резолюции литературная группировка или организация определяет свою позицию в отношении общего положения культурной жизни и обращается с призывом к власть имущим изменить ситуацию в соответствии с предложениями группировки (организации);

• манифест должен не только сообщать читателям о концепции данной группировки (или школы) поэтов и писателей, но и склонять читателей на сторону этой концепции. Задача привлечения читателей требует применения риторических способов и объясняет поэтичность или даже фиктивность манифестов.

Участники (инстанции) прагматической реляции — автор и реципиент — в литературном манифесте даны не только имплицитно (не только подразумеваются), но и эксплицитно, поскольку в тексте говорится об авторе и реципиенте.

Так, в манифесте с удивительным названием Дважды два — пять имажиниста Шершеневича мы читаем:

Поэты никогда не творят того, что от них требует жизнь.

Стр. 100

Этим предложением на иллокуционном уровне отвергается предикация: *Поэты всегда творят то, что от них требует жизнь, то есть концепция, совпадающая с “литературным заказом”. Сам отказ от этой концепции совершается на локуционном уровне как метапоэтическое высказывание: слово ‘поэт’ употребляется как метапоэтическое понятие. В то же время на иллокуционном уровне мы имеем дело с высказыванием поэта, то есть имплицитной инстанцией. Поэт говорит о поэтах; формулировка Поэт всегда... указывает на то, что это высказывание о всех поэтах: поэт говорит и о самом себе.

Шершеневич выражает убеждение, что поэт никогда не сочиняет того, что от него ждёт читатель. Этим объясняется и структура всего манифеста, и неожиданность заголовка: Дважды два — пять (разрядка моя. — Р.Г.). Когда Вячеслав Иванов пишет:

Я не символист, если мои слова не вызывают в слушателе чувства связи между тем, что есть, его “я” и тем, что он “не-я”, — связи вещей, эмпирически разделённых,

Стр. 39

то это предложение на локуционном уровне говорит о реципиенте-слушателе, а на иллокуционном уровне имеет своего имплицитного реципиента-читателя (и на перлокуционном уровне стремится уравнять конкретных читателей с тем реципиентом, о котором говорится на локуционном уровне).

Таким образом, в манифестах устанавливается универсальное двойное соотношение между эксплицитным автором и эксплицитным реципиентом с одной стороны, и между имплицитным автором и имплицитным читателем — с другой. Эти соотношения определяют модель мира данного текста и воздействуют на его внутреннюю структуру. Например, в символизме автору-индивиду придаётся особое значение:

Символизм связан с целостностью личности как самого художника, так и переживающего художественное откровение. В символизме слово ‘откровение’ указывает на восприятие поэта как пророка. Так и символическая модель даётся читателю только откровением. Единение жизни и искусства, то есть настоящая жизнь, возможна только для творческого индивида.

Стр. 18

На примере этого манифеста мы покажем и гомологичность прагматических соотношений и структур текста.

Литературные манифесты призывают читателей текста на перлокуционном уровне отождествлять имплицитные образы автора и читателя с эксплицитными концепциями в отношении авторов и читателей (то есть и самих себя) к положительно оценённым эксплицитным моделям автора и читателя.

Вышеупомянутый манифест Иванова показывает эту перлокуционную установку очень наглядно:

‹...› но, если, увенчанный тройным венцом певучей власти, я, поэт, не умею ‹...› заставить самую душу слушателя петь со мной другим, нежели я, голосом ‹...› тогда я не символический поэт.

Слова „символический поэт” напечатаны вразрядку, что у символистов означает исключительно высокую значимость.

Отношение между писателем и читателем можно характеризовать, во-первых, мерой творческой силы, приписанной одному и другому; во-вторых, дифференциацией, установленной между ними; в-третьих, отношением обоих ко всему обществу (причём порядок не обозначает градацию значения). Так, символисты и футуристы требуют творческого поэта и сотворческого читателя/слушателя. Но, если у символистов налицо непреодолимая грань как между творческим автором и сотворческим читателем, так и между ним и обществом, то кубофутуристы провозглашают не только единство читателя и автора, но иногда даже единство последнего с обществом. Маяковский кричал:

Сегодня — все футуристы! Народ — футурист!

Стр. 88

Это единство выделяется своим устремлённым в будущее характером утопического перлокуционного порядка, когда Пощечина общественному вкусу — провокация в целях преодоления старых общественных норм эстетической конкретизации художественных произведений. Имажинисты настаивают на идеологеме, что писатель принципиально отличается от других членов общества. В манифесте имажинистов она принимает диалогическую форму:

Пролетарское искусство не есть искусство пролетария потому, что творцом может быть только профессионал.

Стр. 101

Чужой голос, который звучит в этом высказывании, это голос таких пролетарских группировок, как «Кузница»:

Наша “кузница”, кузница искусства, одно из неразрывно-связанных отделений великой общественной пролетарской кузницы.

Стр. 149

Процитированное имажинистское высказывание отличается, однако, не только диалогическим построением в отношении пролетарских текстов, но и риторической структурой, хиазмом:

Кроме таких риторических конструкций, мы наблюдаем в том же манифесте и последовательную поэтизацию:

Имажинизм есть крестовый поход в Иерусалим Радости, „где во гробе господнем дремлет смех”.

Стр. 102

Вследствие этого в манифестах одновременно и нейтрализуется, и активизируется граница между художественным и нехудожественным текстами. Более конкретным изображением расшатывания и выделения этой грани могут служить анализ и частичная интерпретация трёх манифестов из сборника Бродского.

Символистических манифестов в узком смысле слова нет. Вообще трудно представить себе, что несколько поэтов-символистов сообща написали бы декларативный текст; их концепции были слишком индивидуальны. Однако, составляя первый сборник русских литературных манифестов, Бродский, очевидно, почувствовал необходимость включить в это собрание и тексты символистов. Это значит: у жанра манифеста была своя динамика. Бродский выбрал из сочинений символистов те места, которые, по его мнению, могли служить манифестами, — и они действительно выполняли эту функцию!

Мысли о символизме Вячеслава Иванова первоначально были опубликованы в 1912-ом году в сборнике Труды и дни (значит в то время, когда символизм находился уже в критическом состоянии) и были переизданы в сборнике Борозды и межи. Текст состоит из несокращенного стихотворения вроде эпиграфа и из эссеистической прозы в четырёх главах, которую Бродский сократил ровно наполовину. Этот порядок стихотворного и прозаического текстов придаёт манифесту дихотомичность, совпадающую и с внутренней структурой обеих его частей, т.е. стихотворного и прозаического субтекстов.

В стихотворении, первоначально вышедшем в свет в сборнике Кормчие звезды под отсутствующим в манифесте названием Альпийский рог, прагматические инстанции образуют на локуционном уровне возрастающие ряды, и именно так, что автор действует с целью вызова отзвуков у реципиента. Альпийский пастух трубит в рог, чтобы разбудить отзвук в горах. Этот отзвук, в свою очередь, вызывает у лирического “я” впечатление, что незримый хор духов переводит язык земли с помощью инструментов неземного звучания на язык небес. Таким образом, в воображении лирического “я” отзвук выполняет функцию, прямо противоположную роли посланца богов, Гермеса. Чувствительное восприятие этой музыки вызывает в лирическом “я” следующее рассуждение:

О гений! Как сей рог,

Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах

Будить иную песнь. Блажен, кто слышит!

На это рассуждение из-за гор отвечает другой голос:

Природа — символ, как сей рог. Она

Звучит для отзвука. И отзвук — бог!

Блажен, кто слышит песнь, и слышит отзвук!

Прозаический текст является интерпретирующим ответом на это стихотворение, т.е. истолковывает соотношение между автором и реципиентом в контексте литературно-художественной коммуникации. Таким образом, в тексте, взятом как целое, две части противостоят друг другу как песнь и отзвук. Это значит, что композиция всего текста соответствует поэтике, представленной на локуционном уровне.

Более того, и прозаический текст отличается такой диалогической структурой. Его первая часть знакомит нас с определённой моделью соотношения между автором и читателем, а вторая часть отвечает на это представлением более требовательной модели. Этот характер речи-обращения и ответной речи определяет и композицию отдельных абзацев: путем анафорической конструкции эти абзацы расположены в эквивалентных позициях:

| Часть | абзац | начало абзаца |

| I | 1

2

3

4 | Если, поэт, я ‹...›

если, поэт, я ‹...›

если, поэт и мудрец, я ‹...›

если, увенчанный тройным венцом певучей власти, я, поэт, не ‹...› |

| II | 1

2

3

4 | Итак, я не символист, если нет ‹...›

Я не символист, если мои слова не ‹...›

Я не символист, если слова мои равны себе, если они не ‹...›

Я не символист тогда для моего слушателя ‹...› |

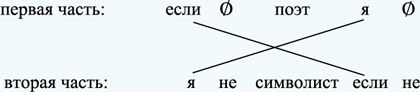

Стереотипные формулировки первых трёх абзацев обеих частей образуют между собой характерный хиазм (все другие риторические конструкции — их в этих периодах очень много — мы не принимаем во внимание):

Если общность анафорической позиции этих выражений создаёт эквивалентность между частями — как, впрочем, и между существительными ‘поэт’ и ‘символист’, — то в хиастическом положении наглядно выступает их противоречивость, причём у четвёртых членов обеих частей особая функция: в первой части четвёртый абзац служит переходом на вторую часть (если, поэт, я → если, ‹...› я, поэт, не → я не символист, если не), во второй части он завершает всю конструкцию.

Формулировка заключительного условия „если, то” подчёркивает логический характер этих высказываний; первая часть даёт набросок необходимых условий определения понятия поэт, условий, которые отвергаются во второй части как недостаточные для определения понятия поэта-символиста и дополняются к достаточному определению.

Дуальным внутренним расчленением отличаются и сами абзацы, каждый член которых относится к одной из прагматических инстанций локуционного уровня, а внутренняя связь следует из того, что обе инстанции занимаются данным текстом на иллокуционном уровне. Как видно из анафорических выражений, первый член абзаца относится к писателю, значит, второй — к реципиенту. В первой части эти члены образуют семантическую структуру, которую можно изобразить следующей моделью:

ЕСЛИ Я, КАК ПОЭТ, ОБЛАДАЮ СПОСОБНОСТЬЮ X,

ТО СЛУШАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ СПОСОБОМ Y.

В отдельности обнаруживаются такие иллокуционные способности писателя:

1. Умение „живописать словом”; 2. Умение „петь с волшебной силой” и 3. Владение „познанием вещей”. Им соответствуют следующие перлокуционные следствия:

| 1. | Воображение слушателя воспроизводит изображение ‹...› и вещи, мною названные, представляются его душе ‹...› сообразно их зрительному явлению; |

| 2. | Возбуждение созвучия между слушателем и писателем, так что согласным биением сердца ответствует слушатель всем содроганием музыкальной волны, несущей певучую поэму; |

| 3. | Влияние на разум и душу слушателя. |

В этой, соответствующей ранним символистическим концепциям, модели зрительная, звуковая и психически-духовная корреспонденция между слушателем и поэтом на иллокуционном уровне является достаточным условием осуществления литературно-художественной коммуникации. Модель второй части перекладывает главный пункт на перлокуционный уровень; эстетическое переживание определяется изменением личности реципиента. Эти изменения заключаются: 1. В расширении способностей что-то переживать, как и способностей познавать самого себя и 2. В расшатывании идентичности принимающего субъекта: у слушателя возбуждается чувство связи между тем, что есть его “я” и тем, что он зовёт “не-я”.

Итак, резонансная модель коммуникации дополняется трансформационной моделью, которая доминирует в футуризме, пролеткульте, конструктивизме. На локуционном уровне мы наблюдаем эксплицитный переход от концепции ответного соотношения между реципиентом и автором к модели с превращающимся в процессе рецепции читателем/слушателем. На иллокуционном уровне в начале текста подразумевается читатель, который следует резонансной модели, а в конце текста этот имплицитный реципиент следует за трансформационной моделью. Значит, реципиент превращается в результате перлокуционного воздействия. Превращенный читатель может переосознать эпиграфное стихотворение: и здесь коммуникативное соотношение не ограничивается отзвуком (то есть идентичностью), но включает и превращение.

В соответствии с этим, в структуре текста непрерывно переводятся парадигматические единицы в части синтагматических единиц (например, имплицитный читатель первого типа, имплицитный читатель второго типа, превращение читателя); что на парадигматической оси казалось равным, на синтагматической оси оказывается неравным и наоборот. На иллокуционном уровне единицы текста работают как дополнение к локуционным способам: если на локуционном уровне показывается сходство несходного (я и не-я), то на иллокуционном уровне реализуется несходство сходного (например, реципиент начала и реципиент конца). На перлокуционном уровне преследуется цель снятия этих противопоставлений путём превращения.

Название фуизм, служащее и заголовком манифеста, — это очевидное противопоставление названию футуризм. Если второе образуется от инфинитива будущего времени латинского глагола ‘esse’, то первое — от инфинитива прошедшего времени того же глагола (futurum esse vs. fuisse). Манифест фуизма состоит из двух частей, большой и малой. Если большая часть отражает чужие концепции как предысторию настоящей литературы, то малая даёт эзотерический набросок фуистических представлений. Переход от предыстории к истории, от старого мира к новому миру выражается на фоне генетической модели

Книги Бытия как переход от хаоса к порядку. При этом элементы воды, земли и воздуха соответствуют временным категориям прошлого, настоящего и будущего. Таким образом, футуристическое будущее становится фуистическим прошлым.

Языковая структура первой, “предысторической” части отличается отсутствием спряженных форм глагола, т.е. сказуемого. Этот лейпоморфологический и лейпосинтаксический приём придаёт всем двадцати предложениям этого сегмента отвлечённое значение временнóй неопределенности; все они выступают как отношение без исходного пункта. Например, первое предложение звучит следующим образом:

Отплывающие корабли символизма.

Так как

употребление действительных причастий настоящего времени в широком смысле одновременности ослабляет в них значение определённого времени и способствует развитию в них значения вневременнóго действия

ГРЯ, I, 506

этот сегмент приобретает общее значение безвременности. Минус-приём отсутствия сказуемого даёт хороший пример употребления вторичных моделирующих систем в манифесте. Отсутствие грамматической категории времени моделирует отсутствие исторической категории времени, обозначает вневременность как временнóй аспект хаоса; этот хаос — мифологема.

Хаотичность предшествующих поэтических концепций вырабатывается и многими метафорами (мозговая засуха, каменная пустыня достиховья, вертячка стиля) , параномазиями (маяковщина, пастернакизм, мандельштамп) и плеоназмами (дробная деталировка и вывесочное афиширование). Хаотичные социологические черты общества, характеризующегося канибализмом (НЭП, съевший поэтов) хаотичные психологические черты самих поэтов (истерические выкрики силящихся догнать грозу и бурю).

Этим хаотичным поэтам поэтической предыстории противопоставляются на локуционном уровне поэты-мудрецы, точнее два мудреца, которые умеют и молчать. Потом они открывают рот и говорят:

В ревущих ещё хлябьях мы первые отделяем воду от поэзии и говорим:

Да будет стадия всеевропейского обезумления трамплином нового прыжка.

Примыкая одновременно к языку Книги Бытия (сравни „отделил воду от суши” и „да будет свет!”) и к языку техники, поэт на локуционном уровне выступает как мифотворец и становится лётчиком: штопором куда-то на плоскостях подлинного общения с миром, а поэзия становится радиограммой:

— Контакт?

— Есть контакт.

Оказывается, весь манифест построен не как стихотворение, не как проза: у него структура радиограммы. На иллокуционном уровне поэт и реципиент — радисты. Но, в конце концов, и они превращаются в героев нового мифа: историческое время трансформируется в высоту!

В 1922 году Лев Лунц написал манифест с названием

Почему мы Серапионовы братья. Построение этого манифеста определяется двумя структурными принципами: отрицанием (55 случаев) и логической аргументативной конструкцией, причём в нескольких случаях они совпадают. Причинному вопросу, поставленному в названии манифеста, текст отвечает при помощи причинного союза ‘потому’, причинного наречия ‘поэтому’, глагола со значением следствия ‘значит’, финального союза ‘чтобы’ и так далее. Оба принципа характеризуют уже первые два абзаца манифеста; текст начинается установлением неполной логической импликативной реляции:

(6) «Серапионовы братья» — роман Гофмана.

(7) Значит, мы пишем под Гофмана, значит, мы — школа Гофмана. Эта импликация неполна, потому что не приводятся условия, при которых перевод от первой посылки (6) к заключениям (7) правилен. Эти условия заключения должны иметь следующую форму: если литературная группа называется по заглавию сочинения автора N, то она пишет под влиянием этого автора и образует стоящую под влиянием автора N литературную школу.

Так думает — утверждается в манифесте — всякий, это образ мышления здравомыслящего человека. Но если мы проверяем на опыте, — продолжает Лунц, — т.е. если мы читаем сами тексты членов группы, то у нас создаётся совсем другое впечатление, а именно: единой школы, единого направления у них нет. Такой вывод, правильность которого зависит от общепринятой очевидности невысказанных условий, называется энтимема. В данном случае энтимема оказывается неправильной, потому что подразумеваемые условия — неправильны:

(8) Мы не школа, не направление, не студия подражания Гофману.

(9) И поэтому мы назывались Серапионовыми братьями.

Энтимема, подразумеваемая в предложениях (8) → (9), противопоставлена энтимеме высказываний (6) → (7). Противоположность этих двух логических конструкций подчёркивается не только отрицанием, но и риторической фигурой хиазма:

| первый абзац: вывод | второй абзац: отрицание |

| третий абзац: отрицание | четвёртый абзац: вывод. |

Хиастична не только логическая, но до известной степени и словесная структура; первые два слова первого абзаца одновременно и последние слова четвёртого абзаца:

| «Серапионовы братья» ‹...› | мы ‹...› школа Гофмана. |

| Мы не школа ‹...› Гофмана | ‹...› Серапионовыми братьями. |

Однако у них различный десигнат, различное значение: в первом случае это название романа Гофмана (что и обозначается кавычками), а в другом случае — название группы. Этот переход от чужого к собственному является главным структурным принципом синтагматического порядка.

Противопоставление здравого смысла, общего мнения и образа мышления членов группы составляют модель прагматических инстанций в этом манифесте:

Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность.

Производится раздвоение эксплицитной модели прагматических инстанций; чужая концепция, руководимая здравым смыслом, определяет отношение между писателем и читателем как общественное отношение, а собственная концепция «Серапионовых братьев» определяет его как индивидуальное отношение. Образ писателя, выдвинутый «Серапионовыми братьями», отвергается чужой прагматической моделью как образ “безумного поэта”. Извлечённый из художественного произведения Гофмана образ пустынника противопоставляется образу поэта как общественного деятеля у пролетарских и футуристических (после революции) группировок, а топос безумного поэта противопоставляется топосу учёного поэта, позже доминирующего у конструктивистов. Но топика поэта в авангардизме уже предмет, заслуживающий отдельного исследования.

Воспроизведено по:

Umjetnost Riječi (Časopis za znanost o književnosti)

God. XXV. 1981. S. 59–75

Hrvatsko Filološko Društvo — Zagreb.

Zavod za književnost Filozofskog Fakulteta u Zagrebu.

Благодарим Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)

за содействие web-изданию