Э.Ф. Голлербах

Сыну моему Александру, маленькому футуристу,

посвящаю этот очерк о великом футуристе, нашем заатлантическом друге.

Изобретай неслыханные звуки,

Выдумывай неведомый язык!

В. Бенедиктов

Я хотел позабавиться прозой,

А вышли стихи...

Д. Бурлюк

тец российского футуризма, Давид Бурлюк начал печатать свои стихи в 1899 г. (первое его выступление — в херсонской газете «Юг»), но основание футуризма, как литературного направления, относится к более позднему времени, а именно к 1909 г., когда появился сборник «Садок Судей», в котором участвовали Давид, Владимир и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Виктор Хлебников, Елена Гуро и др. Появление этого сборника можно считать моментом учреждения будетлянства, началом русского футуризма.

тец российского футуризма, Давид Бурлюк начал печатать свои стихи в 1899 г. (первое его выступление — в херсонской газете «Юг»), но основание футуризма, как литературного направления, относится к более позднему времени, а именно к 1909 г., когда появился сборник «Садок Судей», в котором участвовали Давид, Владимир и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Виктор Хлебников, Елена Гуро и др. Появление этого сборника можно считать моментом учреждения будетлянства, началом русского футуризма.Выдохнув этот замысловатый период, запутанности которого мог бы позавидовать любой “заумник”, и пояснив, что слово Гилея происходит „от известной репетиловской из «Горя уму» (?) фразы: „Да, водевиль есть вещь, а прочее всё — гиль...” мемуарист вновь вдыхает в себя живительный воздух воспоминаний и разрешается следующим периодом:

В 1912 г. в Москве был издан сборник «Пощёчина общественному вкусу» (изд. Г.Л. Кузьмина), который открывался своеобразной декларацией, подписанной Д. Бурлюком, Александром Кручёных, В. Маяковским и Виктором Хлебниковым. „Только мы лицо нашего времени”, говорилось в этой декларации, приглашавшей „бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности”. Футуристы напоминали: „кто не забудет своей первой любви, не узнает последней”. Осмеивая „парфюмерный блуд” Бальмонта и „бумажные латы” Брюсова, футуристы предлагали вымыть руки тем, кто прикасался к „грязной слизи книг”, написанных „бесчисленными Леонидами Андреевыми” —

Возможно, что авторы «Пощёчины» были не столь презрительного мнения о поименованных писателях, как это выражено в их манифесте. Но предложение „вымыть руки” и упоминание о „даче” нельзя назвать ни наивным, ни бессмысленным; во всяком случае, оно прозвучало, как всякая “бестактность”, достаточно внушительно. Одни были возмущены развязностью футуристов, другие считали преждевременной их попытку влезть на несуществующие в России „небоскрёбы”.

«Пощёчина» декларировала „права поэтов”. Заявлялось, что поэты имеють право —

Футуристы не предлагали признать эти права, а приказывали их чтить. В этой категоричности выражалась твёрдая претензия на диктаторскую роль в искусстве. Отвергая старые литературные формы, футуристы соглашались только временно и частично сохранить их в своем обиходе, обещая в дальнейшем грандиозную реформу словесности. Именно так можно понять заключительные слова манифеста:

Восемнадцать лет спустя после того, как прозвучала звонкая «Пощёчина», Д. Бурлюк в своей книге «Энтелехизм» сделал весьма существенную поправку к тому нигилистическому выпаду против классиков, который имелся в манифесте 1912 года:

Сборник «Пощёчина общественномоу вкусу» имел не только оригинальное, революционное по тому времени содержание, но и оригинальную внешность: напечатанный на испрещённой жилками коричневатой обёрточной бумаге, он был заключён в обложку из грубого холста, с заглавием, набранным афишным шрифтом (этот шрифт сохранился на обложках современных нью-йорских изданий М.Н. Бурлюк). Такой приём оформления книги был своего рода “эстетизмом наизнанку”, едва ли предвидели футуристы, что в первые годы революции появятся издания, очень похожие на их сборник по внешности, обусловленной уже не “принципиальными” соображениями, а экономическими условиями.

Над заглавием «Пощёчины» красовался девиз: „В защиту свободного искусства”. Не приходится сомневаться в том, что желание футуристов “освободить искусство” было искренним и своевременным, но едва ли этот лозунг отличался особенной новизной: он совпадал, по существу, с тем девизом, которым украшались некоторые “эстетские” издания (напр., „свободно искусство, скована жизнь”, „свободным художествам” и т.п.).

Относительно свободы искусства следовало бы условиться более точно. Разве искусство не рождается в неволе, разве оно не возникает из стеснения? Живя борьбой, завоеванием, победой, разве оно не умирает от “свободы”?

“Свобода искусства”, в сущности, такая, же фикция, такой же миф, как “всемогущество науки”. Искусство, претендующее на абсолютную свободу, не желающее подчиняться никаким законам, кроме своих собственных, и приписывающее себе право нарушать и разрушать всякие иные законы, есть, как верно замечает А.Ф. Лосев («Очерки античного символизма и мифологии», 1930) типичное порождение либерализма, который „весь живёт на счёт известного политико-экономического и культурно-социального режима и в то же время систематически разрушает его”.

Таким проявлением “либерализма”, порождённого старым режимом и, вместе с тем, начавшим “подкапываться” под него, был и ранний русский футуризм.

Разрушительная роль футуризма в дореволюционной России не подлежит сомнению. В формальном отношении футуризм дал много ценного и современному советскому искусству, но именно в формальном, а не в идеологическом. Лозунги в защиту свободного искусства едва ли уместны при сильном и крепком режиме, хотя бы и молодом, но расчитывающем на длительную жизнь. Пролетарское государство, как замечает тот же Лосев „никак не может и не должно допускать существования свободного искусства и свободной науки”. Последние обычно бывают слугами всякого твёрдого режима. Абсолютная свобода искусства возможна только тогда, когда существуют „дураки, которые даром кормят своих собственных разрушителей”.

В программе футуристов, в их декларативных выступлениях было много энергии, пафоса и задора, но им недоставало чёткости. В этой расплывчатости, в пёстром многословии и косноязычии футуристических манифестов отчасти и кроется причина того, что их политическая роль оценивается в наше время далеко не единодушно, и даже их литературная позиция остаётся не всегда ясной тем, кто о ней трактует. Так, напр., В. Саянов (в книге «Русская поэзия XX века»), в качестве „декларативного заявления” приводит следующие строки Д. Бурлюка:

Иллюстративное значение этой цитаты сомнительно: помимо „пантеистического обжорства” у футуризма были и другие вожделения, другие цели и задачи...

Накануне смерти старого режима, в последние предвоенные годы футуризму, поистине, было что разрушать. Слишком много накопилось в литературе сомнительных ценностей, которые надлежало пересмотреть и перетряхнуть. Если бы даже футуризм не дал ничего положительного, то уже одна его попытка произвести чистку литературных “кладовых” заслуживала внимания.

Издания футуристов не были настолько многочисленны, чтобы иметь большое влияние; к тому же они едва ли доходили до так называемой “широкой публики”. Зато безусловно большое агитационное значение имели устные выступления футуристов, их лекции. В частности, Д. Бурлюком были прочитаны десятки лекций, воздействовавших, так или иначе, на тысячи слушателей.

Вспоминая об этом времени, В. Пяст в своих «Встречах» рассказывает:

Полного единодушия среди футуристов не было. По уверению Пяста, в их лагере очень скоро возникла внутриусобная брань. Самого Маринетти, основоположника итальянского футуризма, русские футуристы встретили бранной по его адресу листовкой, словно предвидя его будущую политическую позицию.1![]()

Далее Пяст сообщает:

Пяст повестствует и о „подспудной, ночной жизни” футуристов, об их выступлении в «Бродячей Собаке», где читали свои стихи Маяковский, Хлебников, Бенедикт Лившиц, Николай Бурлюк и, по словам Пяста,

Чтобы дать возможно более конкретный портрет Бурлюка (не только поэта, но и человека), приведём здесь два портретных эскиза — стихотворный портрет, сделанный Б.К. Лившицем, и прозаический портрет, набросанный Н.Н. Евреиновым в книге «Оригинал о портретистах», 1922.

Вот первый из них («Давиду Бурлюку» в книге «Кротонский полдень», 1928):

И вот второй:

„Поэзия футуризма направила свои культурно-лингвистические поиски в толщу языкового материала, нащупывая в последнем пригодные к самостоятельной обработке элементы. Обычно в качестве возражения против футуристического словотворчества выставляется вопрос: какое же тут словотворчество, если берутся обыкновенные и всем знакомые суффиксы и приставляются к несоответствующему слову?”

Винокур отвечает на это указанием, что грамматическое творчество завершается появлением не новых языковых элементов, а новых языковых отношений, которые создаются по методу аналогии.

Ряд показательных примеров синтаксического изобретения у Хлебникова и Маяковского даёт Р. Якобсон в своей работе «Новейшая русская поэзия». Сюда же, по мнению Винокура, можно отнести и беспредложные опыты Давида Бурлюка.

Футуристов влечёт к себе „внутренний механизм слова”. Их историческая заслуга в том, что они впервые (и при том — вне рамок науки) „подошли к овладению тайной слова”.

Как всякое литературное явление, футуризм нужно изучать с первых моментов его возникновения и, разумеется, по первоисточникам.2![]()

Имя Д.Д. Бурлюка встречается в подавляющем большинстве дореволюционных футуристических изданий: в обоих «Садках судей», в сборнике „единственных футуристов мира, поэтов Гилея”, в «Дохлой луне» (1913) и «Молоке кобылиц» (1914), в «Студии импрессионистов» и «Требнике троих», в «Затычке», в «Пощёчине общественному вкусу» и пр.

Все эти сборники в своё время производили впечатление разорвавшейся бомбы. Знаменитое однострочное стихотворение Валерия Брюсова — „о закрой свои бледные ноги!” — оказалось пустячком, невинной шалостью, детской забавой по сравнению с теми “неожиданностями”, которые вылили на головы читателей футуристы.

В то время, как романтически настроенные акмеисты пытались усмотреть „на снегу цветы” („И соловьи поют, и на снегу цветы” — Георгия Иванова), „знаменитый зрак” Бурлюка созерцал

Впрочем, главная сила Бурлюка и его единомышленников была не в “шокирующей” грубости метафор и образов, а в новизне фонетики.

Обращаясь к звуковой стороне футуристического стиха, мы усматриваем в нём большое богатство ритмов и оригинальную инструментовку. Многие “новые” и “оригинальные” приёмы И. Сельвинского, Н. Тихонова и других “любимцев муз” в зародыше, а иногда и целиком имеются в ранних стихах Бурлюка и его соратников. О звуковой инструментовке стиха Бурлюк говорил ещё в 1908 г., и напрасно Брик и Тынянов, заговорив об этом значительно позднее, не вспомнили имени Бурлюка. Представители формального метода только привели в систему, “пригладили” и “причесали”, то, что в сыром виде было высказано Бурлюком и Хлебниковым. Формалисты гарнировали чужие мысли сухой и чинной научной номенклатурой...

В стихах футуристов по-новому был раскрыт смысл гласных и согласных: безличная, женственная, “фоновая” роль первых и определяющая, мужественная, изобразительная миссия вторых. Бурлюк заставил слова ходить „верх ногами на трапециях ума”. Иногда кажется, что для него нет хороших или плохих стихов, осмысленных или бессмысленных, а есть только стихи хорошо пли плохо организованные (инструментованные).

Следует, однако, оговориться: для Бурлюка вовсе не обязательна “сладкозвучная” инструментовка стиха. Его стихи иногда ласкают слух, а иногда скрежещут; во всех случаях они далеки от приторной сладости бальмонтовых и тому подобных стихов.

Если считать задачей стилистики исследование впечатления, производимою на читателя стихотворением и его составными членами, то стиль Бурлюка поставит любого исследователя в тупик: настолько он разнообразен, прихотлив и многогранен. О Бурлюке можно сказать его же словами:

У него есть вещи, которые можно было бы отнести к семидесятым годам прошлого века:

Здесь только странный эпитет „кривые” выпадает, пожалуй, из стиля “семидесятых годов”...

Наряду с этим, Бурлюку принадлежит отличное стихотворение (нельзя удержаться от соблазна выписать его целиком), которое могло бы быть характерным для поэзии символистов:

Приведённые стихотворения случайны и не характерны для Бурлюка. Для произведений его типична острая, странная метафора, построенная на сочетании противоречий и заставляющая вспомнить совет Анатоля Франса соединять разнородные понятия, „сталкивать эпитеты лбами”. Для поэзии Бурлюка характерны неожиданные изломы фразы, нарочитые прозаизмы и ... умение иногда испортить превосходное стихотворение каким-нибудь явно надуманным вывертом.

Сопоставляя различные стихотворения Бурлюка (иногда даже датированные одним и тем же годом), испытываешь впечатление, будто это — создания разных авторов, совершенно чуждых друг другу по мировоззрению, темпераменту, стилю. Поистине, Бурлюк обладает умением перевоплощаться....

Идя по пути формалистов, можно было бы вскрыть анатомическим ножом поэтический багаж Бурлюка, показать, как у него “сделаны” те или иные стихи, подсчитать количество мужских и женских рифм, установить, почему он пользуется анакрузой, enjambement и т.п. Однако, есть нечто более интересное и важное, чем эта “статистика”, чем эта „подлая алгебра” (употребляя кличку, данную Розановым научному литературоведению); нужно увидеть и понять замечательную особенность футуризма, о которой вскользь молвил глубокое слово А. Блок в своей статье «Без божества, без вдохновенья», посвящённой акмеизму (сборн. «Современная литература», 1925):

Кажется, Блок нашёл верное слово: весёлый ужас. Оно очень ярко выражает “чтойность”4![]()

В стихах он живописует „многоногих и крылатых” древних чудищ, „смрадную темницу”, „тоску волчьей стаи”, „зловещую бесовскую свадьбу”, „пропойцу, полного злобой, и заразой, и бедой”, „тусклый гроб”; он славит „злобы нож”, „наган и кастет”, но в его „злобу” не веришь, сквозь неё просвечивает хохлацкое добродушие (пожалуй, ещё и упрямство, но ведь оно не тождественно злобе), а его „наган” при ближайшем рассмотрении оказывается безвредным пугачом.

Поэт весёлого ужаса, Бурлюк знает и чувствует, что жизнь, всё-таки, изумительно хороша, и невозможно ей не радоваться, невзирая на то, что мир это — „бездна зла”. Такова вечная, неизбывная антиномия, от которой зависит вся динамика жизни, весь её смысл.

Поэту кажется, что он циник. Ему кажется, что желания его грубы. Ему хочется ударить кого-то кастетом или устремиться в „толпу, табун, или флотилию”, „чтобы случайному насилию подвергнуть гнусь” и т.п. Но посмотрите, каким он умеет быть окрылённым и напевным:

Он жадно смотрит на мир, впивает в себя его линии, формы, краски, жадно слушает все голоса, все звуки, вдыхает полной грудью все запахи, — он, поэт, какой-то „обжора в мировом масштабе”. Эта черта (уже названная нами “пантеистическим обжорством”), роднит Бурлюка с великим Уотом Уитмэном.

Профессиональный живописец и рисовальщик, он умеет видеть и умеет запоминать:

Это созерцание небесных „титек” не мешает ему любоваться земными:

Эротика Бурлюка — особенная, она не похожа ни на слюнявую фривольность Северянина, ни на мрачную похотливость Сологуба, ни на торжественное сладострастие Брюсова. Его эротика — инстинкт здорового самца, желающего обладать любимой женщиной, чтобы иметь от неё потомство:

Ему нравятся созревание, рост, “полезность” женского тела:

Особого изучения заслуживают эпитеты Бурлюка, его метафоры. Пусть среди них есть много “прозаизмов”, пусть встречаются искусственные, надуманные словосочетания, пусть иногда читателю хочется воскликнуть: „да ведь это не поэзия!” На это восклицание можно было бы ответить: тем хуже для “поэзии”.

Вот несколько примеров удачных, свежих и сильных “оборотов” стихотворной речи Бурлюка:

• шумящее весеннее убранство;

• улиц грязных долбили снег розовой пяткой вешних нег;

• (люди) с угрюмым и мрачно бетонным лицом;

• сердце у вечера стало покорным заложником;

• забвение прольёт бессмертие из вечности бутыли;

• и каждый ‹...› грыз греха орех;

• при вспышках магния ума фотографирующей мысли;

• (метель) под дудки лихих свистунов незрячими руками исполнит партитуру снов;

• трясёт автомобиль сознанья;

• щипки насмешливых острот;

• (пенье птички звучит) как старая разломанная бричка.

Принципиальная деформация привычных эпитетов, сознательный сдвиг обычного смыслового значения слов — вот типичный для поэзии Бурлюка приём, красной нитью проходящий через большинство его стихотворений. Приведем несколько иллюстраций. В стихотворении «Ипохондрия» (сборн. «Маруся-сан») поэт говорит:

В стихотворении «Похоти неутолённые» (сборн. «Маруся-сан») есть строка:

Абстрактное понятие размера конкретизируется здесь эпитетами „пушистый” и „знойный”, приобретающими в этой комбинации более широкий описательный смысл, нежели тот, который содержится в их обычном значении.

Необычность, странность некоторых словосочетаний Бурлюка нельзя считать признаком неумения пользоваться эпитетом. Напротив, эпитетом Бурлюк владеет мастерски и создаёт иногда образы, поистине, первозданной свежести. В русской поэзии существует, например, бесчисленное количество эпитетов, прилагаемых к слову страсть: „безумно-мятежная” (Лермонтов), „бесцельно-сладостная”, „певучая”, „немая” (Бальмонт), „разнузданная” (Полонский), „губительная” (Лермонтов, Фет), „дикая” (Пушкин, Мережковский, Белый) и т.д. Бурлюк находит новый, никем ранее не употреблявшийся, эпитет: „ослепшие страсти” («Сонет заре» в сборн. «Маруся-сан»).

В стихотв. «Путь искателей» (тот же сборник) он говорит о „первопенном пути Колумба”. В стихотворении: «Корабль-скиталец» (там же) он называет ночь — „седой, мохнатой, пенной”, давая, тем самым, убедительный образ бушующего моря; волны для него „клочья хитона рваного зыбей”.

Один из способов “остранения” эпитета состоит в присоединении его к слову, которому оно на первый взгляд противоречит по смыслу. Каким бы неуместным ни казался такой эпитет, он всегда накладывает определённый отпечаток на сопровождаемое им понятие. Этот приём типичен для футуризма. Нельзя, однако, сказать, чтобы он был стилистически “ненормален”. Если покопаться в памятниках старинной литературы, можно найти в них нечто совершенно аналогичное. Например, в памятнике XVI века — «Беседа валаамских чудотворцев» есть строка:

Выражение „смиренная гроза” производит впечатление футуристического “выверта”, а ведь оно (как и некоторые другие, с ним сходные) появилось за триста слишком лет до возникновения футуризма...

“Заумный” язык футуристов, образование слов, лишённых логического смысла, но имеющих определённый фонетический смысл, особенно часто подвергался высмеиванию и осуждению. Однако и тут нетрудно привести в защиту футуризма некоторые исторические примеры: напомним, хотя бы, о “птичьем языке” у Аристофана и о крике аристофановских лягушек, повторенном Гауптманом в «Потонувшем колоколе». По замечанию Иванова-Разумника, в футуризме язык пришёл „от физиологии к эстетике, от слова-разума к звуку-чувству, от слово-логики к слово-эстетике, от слово-смысла к слово-звуку”. Заслуга футуризма — в утверждении прав самоценного слова. Не следует, впрочем, забывать, что подлинная поэзия, т.е. поэзия, построенная на мастерском сочетании смысла и звука, никогда не проходила мимо фонетики. Это обстоятельство говорит с одной стороны за то, что футуризм не “открыл Америку” (а только широко рекламировал эту “страну”), с другой — о том, что его “открытиями” нельзя пренебрегать, нельзя считать их ничем не оправданным “вздором”. Если что и можно поставить футуризму в упрёк, так только то, что он довёл культ “слово-звука” до крайности, утратил равновесие между смысловой и звуковой ценностями слова, ополчился на “слово-смысл” и, тем самым, обесценил “слово-звук”.

Далеко не все изобретения футуризма вошли в живую обиходную речь, но некоторые из них, несомненно, дали толчок современным языковым новшествам,. Так, например, задолго до появления сокращённых и комбинированных названий, получивших право гражданства после Октябрьской Революции (вроде трудкнижка, партбилет, командарм, севзапрыба, центрогвоздь и т.п.), Бурлюк изобрёл совершенно аналогичные компактслова, например, „улыбкожаба”, „громополёт”, „градоженщина”, „египтовек”, „снегополяна”, „легкодровни”, „снегохруст” и т.п.

В отношении стихотворной речи нужно ещё отметить, что Бурлюк был одним из первых в числе тех новаторов, которые стали пользоваться в стихосложении так называемыми рифмоидами. В “доброе старое время” точность рифмы считалась высшим достоинством и была обязательной для всякого поэта, не желавшего, чтобы его упрекнули в неграмотности, в неумении, в отсутствии технического мастерства. В начале текущего столетия впервые появились в русской поэзии попытки применения неточных рифм — рифмоидов. Эти попытки сравнительно скоро получили признание, и применение рифмоидов сделалось довольно распространённым явлением (в отличие от слабо привившихся составных рифм, введённых символистами). Изобретение рифмоидов нельзя считать исключительной принадлежностью футуризма, так как пользование ими можно заметить и у символиста Блока, и у акмеиста Гумилёва, и у некоторых других поэтов, но, во всяком случае, футуристы много сделали в смысле “укрепления прав” неточной рифмы. Преимущественное распространение получили рифмы двусложные с несоответствием в согласных, в особенности с усечением замыкающего согласного. Широкое распространение последней категории В. Жирмунский («Рифма, её история и теория») объясняет акустическими условиями — значительным ослаблением замыкающего согласного в заударном слоге, в особенности смычного.

Приведём несколько примеров применения рифмоидов в стихах Бурлюка:

Число примеров можно было бы умножить, но в этом нет надобности: для тех, кто следит за творчеством Бурлюка, не подлежит сомнению, что именно ему и — вслед за ним — Маяковскому свойственно наибольшее разнообразие в пользовании рифмоидами. Свежесть этого приёма не умаляется тем, что техника рифмовки Бурлюка и Маяковского в основных чертах уже намечена в неточных рифмах Блока. В этом случае новизна — не столько в создании новых категорий неточной рифмы (число таких возможностей, в конце концов, теоретически ограничено), сколько в том, что у футуристов (в частности, у Бурлюка и особенно у Маяковского) усилен элемент диссонанса по направлениям, значительно слабее развитым у предшествующих поэтов.5![]()

С течением времени, когда футуризм “отстоялся”, когда он отчасти превратился из “искусства будущего” в искусство “прошлого”, Бурлюк почувствовал необходимость формулировать свои воззрения на поэтическое творчество в виде особого „эдикта об энтелехическом стихосложении” (см. его «Энтелехизм», 1929). Под энтелехизмом Бурлюк понимает искусство, как органический процесс. „Искусство — не копия природы, а своеобразные виды эстетических рефлексов”. Поэзия должна учитывать первообразующие элементы языка. „Энтелехия — тот факт, который лежит в начале всякого индивидуального формообразования”.

Отсылая читателя к упомянутому очерку Бурлюка, ограничимся здесь замечанием, что его „энтелехизм”, несомненно, содержит в себе целый ряд идей, “носящихся в воздухе” (как признает и сам автор). Некоторые из этих идей принадлежат Бурлюку, другие — Хлебникову и прочим футуристам. К поэтическим домыслами Бурлюк присоединяет рефлексологию Ив. Павлова и некоторые наблюдения теоретиков формализма, пересыпая этот материал цитатами из Гоголя и Лосского, Льва Толстого и Б. Арватова, Тютчева и Кульбина. Фета и Маяковского, Гёте и Бенедикта Лившица.

Бурлюк любит большое и разнообразное общество; он не академический философ, не скучный педант. И хотя читателю, может быть, хотелось бы более обстоятельно осведомиться, что же такое энтелехизм, чем он лучше футуризма и какие на него можно возлагать надежды, Бурлюк предоставляет своим читателям право опереться на собственную интуицию и, руководясь ею, подыскать правильную “формулировку” энтелехизма. Для нас интересно само возникновение этой новой теории Бурлюка. Футуризм уже давно стал размножаться, но не путём конъюгации, а как бы почкованием. Всё, что можно объединить понятием “экстремизм”, представляет собою различные разновидности футуризма, с течением времени начавшего стареть и желающего тем или иным способом омолодиться. Отсюда в изобразительном искусстве кубо-футуризм, кубизм, “выходы из кубизма”, сюрреализм и пр. Может быть, и экспрессионизм есть ни что иное, как особая разновидность философского футуризма. Однако, экспрессионизм, некоторые внешние черты которого можно, при желании, обнаружить и в живописи, и в поэзии Бурлюка, оказался для „отца российского футуризма” неприемлемым в качестве мировоззрения. Во-первых — потому, что Бурлюк не привык ходить по исхоженным путям, по проторенным дорожкам; во вторых — экспрессионизм, с его мистическими устремлениями, едва ли можно назвать искусством пролетариата, а Бурлюк за последние годы всё чаще обращается к идее пролетарского искусства.

Вместе с тем, нет ничего удивительного в том, что в творчестве Бурлюка последнего периода можно найти некоторое сродство с экспрессионизмом, можно найти, как было сказано, черты внешнего сходства. Ведь, в конце концов, экспрессионизм так или иначе коснулся всех прогрессивных явлений искусства. В частности, если нужны примеры, у нас в СССР экспрессионизм нашёл выражение в изумительных, иногда загадочных и непонятных, но всегда волнующих стихах М.А. Кузмина, поэзия которого за последниие 8–10 лет стала столь непохожей на его прежнее творчество — на его изящно-стилизованные, интимные, старинно-меланхолические стихи, на былую “прекрасную ясность” его музы. Как это ни странно, но отдельные ноты в творчестве Кузмина последнего периода перекликаются с отдельными нотами поэзии Бурлюка, и именно в плане экспрессионизма. Только “музыка” Бурлюка звучит более резко, более отрывисто, а иногда и оглушительно, в то время, как прихотливая и утончённая “музыка” Кузмина тихо рокочет, переливаясь недоговорённостями и намёками. Но в обоих случаях мы не находим в этих стихах “декларативного” экспрессионизма, враждебно относящегося к природе и сомневающегося в истинности природного бытия. Экспрессионизм сомневается в ценности научных изысканий, скептически относится к научным гипотезам. Бурлюк в своём энтелехизме, наоборот, охотно пользуется доводами науки для подкрепления своих взглядов.

„Экспрессионизм растёт и питается из хаоса человеческих отношений” (Гюбнер). „Неслыханные потрясения, вызванные войной, создали все органические условия для возникновения нового искусства; это искусство встало, однако, именно на защиту человека, задавленного в XIX столетии природой и переставшего прислушиваться к своему демону; оно жаждет жизни, свободы и права; оно неизбежно интернационально ‹...› Экспрессионизм ‹...› братски сближает души и впервые делает из Европы тесную, замкнутую, как в средневековье, почти религиозную общину” (?)

По мнению В. Гаузенштейна («Об экспрессионизме в живописи») экспрессионизм отличается от своих предшественников беспредметностью; экспрессионизм, с точки зрения реалистической традиции, является относительно непредметным или противопредметным. Экспрессионистическая доктрина провозглашает изгнание предметного (в традиционном, чувственно-вещественном понимании этого слова).

Главный признак экспрессионизма в формулировке Гаузенштейна сводится к тому, что экспрессионистическое искусство ищет вместо спокойной, самоудовлетворённой и интимной предметности предшествующих художественных эпох — освобождения всей возможной широты выражения предметности до крайнего произвола в передаче, до той точки, где художественное истолкование формально обусловленного выражения вещи зависит от потребности художника преобразовать её вплоть до крайней абстракции. На место наблюдения выступает сила воображения.

Экспрессионизм расплывчат: одинаково трудно дать исчерпывающую характеристику его и указать с надлежащей определённостью, какова же художественная ценность экспрессионистических произведений.

Экспрессионист не желает подчиняться внешнему миру, не признаёт объективного существования вещей, не хочет копировать явления. Как идея, это — не ново и не плохо. Нельзя отрицать того, что просто копирование вещей, воспроизведение и, тем самым, размножение явлений не является ни конечной, ни единственной, ни даже обязательной целью деятельности подлинного художника. Экспрессионисты предпочитают создавать, творить, производить вещи и явления, опираясь на „элементы содержания космоса” в их первоначальной форме, в их мистической сущности. Черпая материал из источника первичных эмоций, экспрессионист стремится „проэктировать вещи из самого себя”. Подобный творческий энтузиазм, сам по себе весьма похвальный, не всегда даёт на практике значительные результаты. Экспрессионизм является для слишком многих соблазнительным „путём наименьшего сопротивления”. Провозглашаемая экспрессионистами мистическая власть человека над миром, основанная на утверждении причинной связи между „ощущением” и „жизнью”, редко получает достойное воплощение в виде тех или иных произведений искусства. Мировоззрение, столь широкое по своей программе и столь, казалось бы, обязывающее своих адептов, сводится — в художественной практике — к малозначительным экспериментам, представляющим собою либо крайние абстракции, либо религиозные образы, упрощённые и схематизированные почти до степени карикатур, либо отражение современности в “кривом зеркале”.

Всё это не лишает экспрессионизм известной значительности, но заставляет провести резкую грань между экспрессионизмом, как мировоззрением, и экспрессионистическим искусством. Связь между этими категориями чрезвычайно проблематична. Произведения некоторых экспрессионистов подымаются до степени высокой выразительности, хотя вовсе не являются иллюстрациями к тезисам экспрессионизма; и наоборот — идеи экспрессионизма, иногда глубокие (хотя далеко не новые с историко-философской точки зрения), оказываются в творческом воплощении почти ничтожными.

Энтелехизм Бурлюка стремится, в отличие от экспрессионизма, к единству формы и содержания. Он не отрицает наличия подсознательных элементов в художественном творчестве, но взамен туманных фраз об откровении выдвигает принципы рефлексологии, пытается выразить себя в искусстве чисто материальными средствами, призывает к анализу фонетических первооснов речи.

Очерк Бурлюка об энтелехизме интересен, независимо от своего содержания, с формальной стороны — как образчик его прозы. Сквозь попытки автора быть объективным и “научным” (поистине, во что бы то ни стало!), просвечивает невольное самоутверждение бунтарской, свободолюбивой индивидуальности. Бурлюк любит говорить метафорами и делать неожиданные прыжки в сторону. Он перебивает сам себя, пользуется необычной пунктуацией, как-то особенно расставляет слова — таков его стиль, такова “бурлюковская” проза.

„Если разрезать ствол дерева поперёк, глаз видит круг от камня, павшего в середине древесины; вдоль — стрелы роста, бегущие к солнцу”. Это — один из многих образцов бурлюковской метафоры: обходя упоминание о воде, в которую брошен камень, он заставляет читателя “подразумевать” намеченную аналогию.

Иногда он сжимает фразу до предельного лаконизма, превращая её в какой-то намёк или просто “заглавие”, например: „Рефлексы головного мозга” (точка), „Воображение” (точка) „Канон классических пропорций” (точка) „Гармония” (точка) и т.п. Не знаю, как назвал бы этот приём какой-нибудь формалист: может быть, “бредофикация речи”? В контексте этот приём, во всяком случае, не лишён выразительности.

Другая характерная черта прозы Бурлюка — фельетонно-информационное построение любого очерка. У него — газетный или, точнее, американско-газетный стиль. Он часто разбивает повествование на маленькие главы, давая каждой особое название. Он любит броские “ударные”, по-газетному звучащие, заглавия. Его книга о Рерихе (1930) построена так же, как, например, его статья о Маяковском (в «Русском Голосе» ). В книгах и статьях его много личного, “домашнего” , “семейственного” и эта черта неожиданно сближает его с В.В. Розановым (при всём несходстве в остальных отношениях). В очерке «Восхождение на Фудзи-сан» он не забывает сообщить, что друг его юности, Г.Р. Пикок, учился в Тверской гимназии в 1897–98 г.г.; в сборнике стихов «Маруся-сан» он помещает список своих личных друзей; в сборнике «Бурлюк пожимает руку Вульворт Бильдингу» (1924) он подробно рассказывает свою биографию; в той же книге и в некоторых других он помещает портреты своих сыновей — Додика и Никиши Бурлюков, и своей супруги, Марии Никифоровны — в этом нежном и как бы “любующемся” отношении к своей семье он вполне “совпадает” с Розановым, также поместившем в «Опавших листьях» портреты своих родных.

О прозе Бурлюка нельзя умолчать, говоря о его поэзии, ибо между той и другой областями у него нет резкого разрыва. В ней интересны как принципиальные, так и нечаянные стилистические изломы. Она свидетельствует о том, что Бурлюку крепко запомнилось признание Пушкина:

Эту “ошибку” Бурлюк иногда сознательно канонизирует, иногда жонглирует ею, как бы поддразнивая “слишком грамотного” читателя. Проза Бурлюка столь же живописна, разноцветна и мозаична, как и его поэзия. В ней так же трудно “нащупать” главную, основную тему, как трудно указать какую-либо “равнодействующую” в многообразном содержании поэзии Бурлюка. Урбанистические мотивы переплетаются в его стихах с чисто лирическими темами, пейзажные зарисовки — с проблемами творимой культуры. Всё чаще звучат за последние годы в стихах Бурлюка мотивы социального неравенства и классовой борьбы. Поэта удручает контраст между роскошью и нищетой, между пресыщенностью и голодом:

И, всё-таки, поэт восклицает убеждённо:

Если бы Бурлюк жил и работал не в Америке, a в СССР, если бы в стихах своих он полностью выдерживал верную политическую6![]()

В ней много динамики, она созвучна ритмам наших дней, и боевые лозунги социалистического строительства находят в ней сочувственный отклик. Советская идеология Бурлюку не чужда, — напротив, он и в стихах своих, и в прозе неоднократно приветствует советский строй. Но территориальная разобщённость, пребывание в специфических условиях американской жизни, отсутствие прямого контакта с нашей действительностью — всё это лишает Бурлюка возможности всесторонне оценить происходящие в СССР события, всё это мешает ему правильно воспринять новый быт. „Дальность расстояния”, невольная оторванность от родной почвы, от „Великой Страны Рабочих и Крестьян”, от „бесценной родины” (как называет Бурлюк СССР) создаёт у наших потусторонних друзей известного рода психологическую аберрацию, препятствующую не только верной ориентировке в нашем “сегодня”, но даже верному тону их откликов.

В ней много динамики, она созвучна ритмам наших дней, и боевые лозунги социалистического строительства находят в ней сочувственный отклик. Советская идеология Бурлюку не чужда, — напротив, он и в стихах своих, и в прозе неоднократно приветствует советский строй. Но территориальная разобщённость, пребывание в специфических условиях американской жизни, отсутствие прямого контакта с нашей действительностью — всё это лишает Бурлюка возможности всесторонне оценить происходящие в СССР события, всё это мешает ему правильно воспринять новый быт. „Дальность расстояния”, невольная оторванность от родной почвы, от „Великой Страны Рабочих и Крестьян”, от „бесценной родины” (как называет Бурлюк СССР) создаёт у наших потусторонних друзей известного рода психологическую аберрацию, препятствующую не только верной ориентировке в нашем “сегодня”, но даже верному тону их откликов.

Аналогичные мысли о причинной связи между политической идеологией и художественным качеством можно найти и у других пролет-критиков.

Длительное пребывание Бурлюка за рубежом привело к тому, что у нас его знают меньше, чем других футуристов — не только гораздо меньше, чем Маяковского (который, кстати сказать, называл Бурлюка своим учителем), но меньше, чем Хлебникова, Вас. Каменского и др.

И, наконец, даже знающие Бурлюка “знают” его обычно очень поверхностно. Между тем, творчество Бурлюка — чрезвычайно богатый и любопытный материал для исследователя. Для правильного понимания его поэзии и нужно, в сущности, внимательное ознакомление с его живописью и графикой. Нужно радоваться этой возможности проверить на примерах изобразительного искусства характеристику искусства слова, подметить некоторую общность законов, убедиться в единстве основных мотивов и в мощной силе индивидуального начала. Подобный случай представляется чрезвычайно редко: обычно художники слова бывают если не совсем слепы к произведениям изобразительного искусства, то довольно часто — равнодушны. Анатоль Франс в своей блестящей статье «О скептицизме» («Книги и люди») говорит: „Нельзя не заметить, что профессиональные учёные невежественнее большинства прочих людей”. То же можно сказать о профессиональных писателях в их отношении к искусству: им почему-то полагается быть невежественными в этой области. Их суждения о живописи, о графике обычно полны самоуверенности, но всегда наивны и насквозь “литературны”.

Случаи же сочетания профессий писателя и художника крайне редки. Наблюдая эти редкие случаи, мы убеждаемся всякий раз, что в творчестве писателя–художника искусство слова и искусство кисти дополняют и поясняют друг друга. Вот почему для верной оценки творчества Бурлюка нужно не только уметь его читать — нужно уметь его видеть. И хочется окончить этот очерк советом: каждый, кто изучает футуризм, кто заинтересован творчеством Бурлюка, должен, изучая его стихи, “поверять” их его живописью и vice versa: изучающий живопись Бурлюка должен понять её внутреннюю связь с его поэзией.

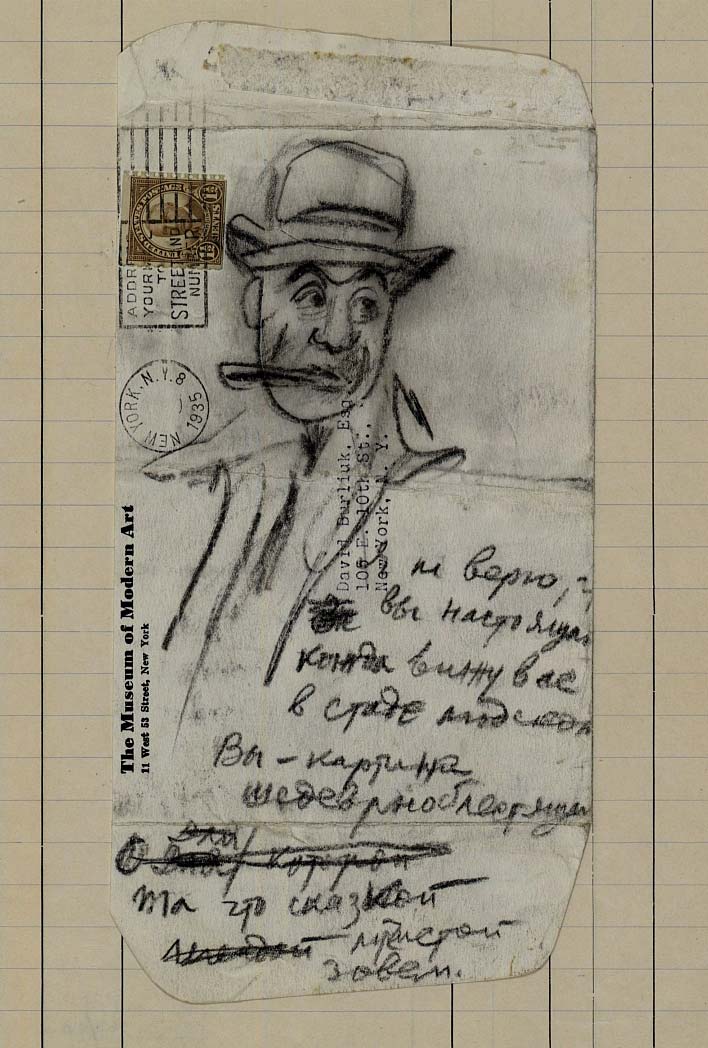

Перелистывая многочисленные брошюры Бурлюка, читая его характерно “американские” очерки в нью-йорском «Русском Голосе», вспоминая свои московские встречи с покойным Есениным и разговор с ним о Бурлюке, — вспоминая отзывы американского искусствоведа Крисчена Бринтона, которого мы с К.С. Петровым-Водкиным водили в 1928 г. по Музею Ленинградской Академии Художеств, — перебирая рисунки Бурлюка в “футуристической коллекции” его соратника (во время оно) Б.К. Лившица, — беседуя о Бурлюке с М.А. Кузминым, считающим, что „какие бы стихи Бурлюк не писал и какие бы изображения не создавал, он всегда делает это талантливо”, — наконец, сейчас, смотря на пейзаж Бурлюка, украшающий стену моего кабинета (в таком разительном контрасте с вещами Кустодиева, Головина, Замирайло и пр.), — смотря на его портреты — в цилиндре, с серьгой в ухе, с росписью на щеке, в умопомрачительном парчовом жилете, — перечитывая его своеобразные письма, в каждой строке которых, сквозь нечаянные зигзаги стиля и порою странные обороты речи всегда просвечивает всё та же сильная, живая индивидуальность, в которых слышится мощный трубный голос человека, у которого — как мне кажется — большое, горячее, мохнатое (непременно мохнатое!) звонко стучащее сердце, — я опознаю во всей этой множественности явлений, во всем этом нестройном комплексе впечатлений некий синтез, определяющий подлинное “лицо” Бурлюка, чувствую бодрящий холодок “весёлого ужаса” и начинаю понимать “устройство” этого перманентного бунтовщика, воинствующего футуриста, экстравагантного художника, поэта, путешественника-журналиста, неутомимого экспериментатора, “заочного”, заатлантического “большевика”.

СССР.

Ленинград. Ноябрь 1930.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||