Григорий Амелин, Валентина Мордерер

Музыка в засаде

Продолжение. Предыдущая глава

II. Небо вечери

Марианне Шонле

Час задумчивый строгого ужина,

предсказанья измен и разлуки.

Владимир Набоков. Тайная вечеря

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь

И в них твоих измен горящую струю.

Борис Пастернак. Пиршества

У Хлебникова есть стихотворение, где Тайная вечеря названа впрямую, однако поэт начинает издалека:

Тайной вечери глаз1 знает много Нева,

знает много Нева,

Здесь спасителей кровь причастились вчера

С телом севера, камнем булыжника.

В ней воспета любовь отпылавших страниц.

Это пеплом любви так черны вечера

И рабочих и бледного книжника.2 1921, 1922

1921, 1922

Это не то, что было, а то, что происходит на наших глазах. И эта вечно длящаяся Вечеря причащает всех павших в годы революции и гражданской войны. Хлеб и вино Петрограда — это булыжник и человеческая кровь, текущая рекой. Но не напрасна ли кровь? Это жертва, но искуплена ли она? Едва ли. Освещение картины города, как Леонардовой фрески, накатывает непривычной иллюминацией — факельным шествием отпылавших страниц. Здесь подспудно происходит столкновение сходно звучащих в латыни слов: Cena (вечеря), cena sacra (причастие) и cinis (пепел). Сожженный на костре Джордано Бруно был автором книги диалогов, чье название включало этот каламбур — «La Cena delle ceneri».3

В этих словах свернут и символический рассказ Хлебникова об изобретенном им способе чтения:

Никто не будет отрицать того, что я ношу на моем мизинце ваш Земной Шар. ‹...›

Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял «Искушение святого Антония» Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при свете прочитывая другую; множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в черный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. Я утопал в едком, белом дыму, [

носящемся]

над жертвой. Имена, вероисповедания горели как сухой хворост. Волхвы, жрецы, пророки, беснователи — слабый улов в невод слов 1000 [

человеческого рода, его волн и размеров]

, — все были связаны хворостом в руках жестокого жреца. ‹...›

И всё это ‹...›

стало черным высокопоучительным пеплом третьей, черной розы. Имя Иисуса Христа, имя Магомета и Будды трепетало в огне, как руно овцы, принесенной мной в жертву 1918 году. Как гальки в прозрачной волне, перекатывались эти стертые имена людских грез и быта в мерной речи Флобера.

Едкий дым стоял вокруг меня. Стало легко и свободно.

Это было 26 января 1918 года.

Я долго старался не замечать этой книги, но она, полная таинственного звука, скромно забралась на стол, и к моему ужасу, долго не сходила с него, спрятанная другими вещами. Только обратив ее в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг.

Я вспомнил про особые чары вещей, как некоторые вещи дороги и полны говора чего-то близкого нам и потом в свой срок сразу вянут и умирают и делаются пустыми ‹...›

А недавно, за два дня перед этим, я гордился своим черепом человека, сравнивая с ним череп с костянистым гребнем и свирепыми зубами шимпанзе. Я был полон видовой гордости. У вас она есть?4 IV, 115–117

IV, 115–117

Описанное действо в чрезвычайно сжатом виде легло в строки стихотворения о Тайной вечере на Неве (а затем откликнулось в «Ты же, чей разум стекал…», как, впрочем, и в «Ночи в окопе» и «Ночном обыске»).

Война Алой и Белой розы (белых и красных) завершилась не победой одной стороны, а гибельным всесожжением — высокопоучительным пеплом черной розы. Да и все прежние веры в былых спасителей человечества ждет та же участь — внутреннюю свободу поэт получает устроив костер из книги о богах. В поэме «Азы из Узы» книги различных вероисповеданий (Евангелие, Коран, Веды) сами ложатся в жертвенный костер ради создания Единой книги человечества.

В то время как действие в поэме воспринимается в качестве поэтически-условного, описанное в прозе доверчиво усваивается как реальный жест футуристического ритуала. Но образчик ли это будетлянского варварства? Похоже, что нет. В хлебниковском поджоге вещей книги — усмешка на устах повешенного, освещающая весь мир. На каждом шагу, почти в каждом предложении — шутки наподобие „попасть пальцем в небо“ или „мы сами с усами“.

Когда же дело доходит до таинственной, вещей, якобы долго прятавшейся в вещах книги, то ею оказывается… «Искушение святого Антония» Флобера. Но почему обрядово сжигается именно она? Разгадка кроется в имени флоберовского героя — Антоний. Это каламбурная шутка с Антоновым огнем, огоньком. “Антонов огонь” — болезнь, гангрена, омертвение и почернение части тела — другое обличье Черной розы.5

И все же в стихотворении о Тайной вечере поется о пепле любви… В нем воспета любовь, таившаяся в сожженных страницах. Тесно связанная с Тайной вечерей литургическая форма песнопений именовалась “агапе”, что в переводе с греческого означает “любовь”.6 Именно на такую агапе и званы мы Хлебниковым. Пусть не в таком вселенском масштабе, но с размахом все же значительным Хлебников осваивал деятельную певучесть религиозных агап в своем мифопоэтическом и жизнестроительном праксисе.

Именно на такую агапе и званы мы Хлебниковым. Пусть не в таком вселенском масштабе, но с размахом все же значительным Хлебников осваивал деятельную певучесть религиозных агап в своем мифопоэтическом и жизнестроительном праксисе.

В письме к родным к новому году (1910) он полон гордости:

Кто-то сказал мне, что у меня есть строки гениальные, кто-то [В. Иванов], что в моей груди Львиное сердце. Итак, я — Ричард Львиное Сердце. Меня зовут здесь Любек и Велимир.

V, 289

Имя ‘Велимир’ закрепилось за победительным Виктором. ‘Любек’ осталось характерологическим свидетельством скрываемой, но постоянной мелодии Тайной вечери, выплеснутой на поверхность львиного сердца “симфонией „Любь“”, рукописная партитура которой составила более 500 словообразований от корня ‘люб’. В свидетельстве Маяковского она приобретает почти анекдотическое звучание:

Какое словесное убожество по сравнению с ним у Бальмонта, пытавшегося также построить стих на одном слове “любить”:

Любите, любите, любите, любите,

Безумно любите, любите любовь

и т.д.

Тавтология. Убожество слова. И это для сложнейших определений любви! Однажды Хлебников сдал в печать шесть страниц производных от корня “люб”. Напечатать нельзя было, т.к. в провинциальной типографии не хватило ‘Л’.

XII, 25–26

Таким образом, хлебниковская симфония — не просто любовное признание и экстравагантный футуристический опыт, а агапическое песнопение.

За Тайной вечерей и распятием неизбежно наступает утро. Есть, однако, одна самая яркая звезда северного небосклона, почитаемая поэтами за то, что видна только вечером и утром, — то на востоке, то на западе при восходе и закате солнца. Называется она Веспер (или “вечерняя”) или Утренница. Это планета Венера, и ей посвящены стихи и поэмы Хлебникова — «Мария Вечора», «Шаман и Венера», «Синие оковы» и другие. Vesper — это и есть «тайная вечеря», другое же название прощального ужина Христа — Сena, (в хлебниковской вольной транскрипции — «цена»): Знает цену вечных цен («Нега — неголь», 1914). Так же доступно глазу и слуху звучит мотив цены Тайной вечери в яростном антивоенном манифесте Хлебникова 1915 года:

Где волк воскликнул кровью:

„Эй! Я юноши тело ем“,

Там скажет мать: „Дала сынов я“.

Мы, старцы, рассудим, что делаем.

Правда, что юноши стали дешевле?

Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?

Ты, женщина в белом, косящая стебли,

Мышцами смуглая, в работе наглей!

„Мертвые юноши! Мертвые юноши!“ —

По площадям плещется стон городов.

Не так ли разносчик сорок и дроздов?

— Их перья на шляпу свою нашей.

Кто книжечку издал: «Песни последних оленей»,

Висит рядом с серебряной шкуркою зайца,

Продетый кольцом за колени,

Там, где сметана, мясо и яйца.

Падают Брянские, растут у Манташева.

Нет уже юноши, нет уже нашего

Черноглазого короля беседы за ужином.

Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам!

(II, 247)

Предметом оптовой торговли народов, ведущих войну, становится молодое поколение, продолжатели рода. Идущих на пушечное мясо становится все больше, их возраст — все меньше. Чем больше павших в бою — вниз, к земле, тем выше барыши торговцев, тем значительнее котировки акций, проценты — „дроби преступные, со ста“. Знак процента % точно фиксирует подлую зависимость подъема выгоды от падения юных погодков. Поэт Мандельштам ставит себя в тот ряд, куда строились его Неизвестные солдаты — „миллионы убитых задешево“, он сжимает в руке затертую монету с годом выпуска — цену7 собственного существованья:

собственного существованья:

И в кулак зажимая истертый

Год рожденья — с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году — и столетья

Окружают меня огнем.

(III, 126)

Наименование зверя, поедающего своих лучших детей, у Хлебникова и Мандельштама одинаковое — ‘волк’, ‘Volk’, народ, не берегущий свое наследие. Это чернь, пусть и представляют ее верховные правители — маразматически-мудрые старцы. В каждом погребенном, дешевом брянском юноше страна теряет образ Христа. Человек как пятая стихия и квинтэссенция становится дешевле остальных четырех: Дешевле земли, бочки воды и телеги углей...8

И опять, так же, как и у Мандельштама в «Адмиралтействе» („но создал пятую свободный человек“), как у Пастернака в пушкинских варьяциях („стихия свободной стихии“), у Хлебникова заведует вольным словотворчеством поэт, по определению равный Иисусу-Логосу — тот, кто книжечку издал «Песни последних оленей». Равный среди равных в своем поколении, он висит, продетый кольцом за колени, выставленный в витрине среди еды, — жертва вечерняя и утренняя. Все могут быть убиты, и дороги все. Но написать «Последние песни оленя» (таково первоначальное название воображаемого поэтического сборника — в черновой рукописи стихотворения), быть королем — дано не всякому, а только творцу.

Поэтическая правота потребовала определенности позиции, смену одежд сомнений на плащ из сетки чисел — и уже трепещет буря полупоймана числом. Война с войной ведется поиском законов числовых повторов сражений, мир-мяч земного шара должен вращаться с миролюбивой точностью часового механизма, Россия — обязана обрести свободу, а ее вольный человек-поэт — предстать Спасителем в образе Оленя (или Коня). Одно из самых прекрасных метафорических построений Хлебникова, лукавое своей прелестью и тайнозамкненностью образа, передает живописный портрет с мощными ветвями рогов — короля-оленя:

Ты же, чей разум стекал

Как седой водопад

На пастушеский быт первой древности,

Кого числам внимал очарованный гад

И послушно плясал

И покорно скакал

В кольцах ревности,

И змея плененного пляска и корчи,

И кольца и свист и шипение,

Кого заставляли все зорче и зорче

Шиповники солнц понимать, точно пение,9 Кто череп, рожденный отцом,

Кто череп, рожденный отцом,

Буравчиком надменно продырявил

И в скважину спокойно вставил

Душистую ветку Млечного Пути,

В жемчужинах синей росы;

В чьем черепе, точно стакане,

Жила Россистая ветка Млечного Пути,

О колос созвездий, где с небом на ты,

А звезды несут покорные дани,

Крылатый, лети!

Я, носящий весь земной шар

На мизинце правой руки,

Тебе говорю: Ты!

Так я кричу,

И на моем каменеющем крике

Ворон священный и дикий

Совьет гнездо и вырастут ворона дети,

А на руке, протянутой к звездам,

Проползет улитка столетий.10

Автор, беседующий с небом на ты, постепенно вырастает и становится вровень с портретом великой персоны с оленьими ветвями звездных распутий, предстает его зеркальным отражением, авторизует богоподобные черты. Только к кому обращен этот хвалебный гимн, завершающийся эпитафией и памятником себе, что возносится выше главою непокорной грандиозного горациево-державински-пушкинского столпа? С кем поэт становится вровень? Кто побеждает змея-искусителя? Подобно кому поэт создает свои числовые цепочки-змеи, становится прозорливцем-колоссом, прорастает колосьями поля небес? Ведь это гимн не Христу-Богочеловеку, а его земной ипостаси — просто Человеку разумному, Homo sapiens, мирному Лицу — изобретателю, ученому и строителю. Это выраженная в стихе гордость, о которой шла речь при сжигании книги Флобера: Я был полон видовой гордости. А у вас она есть? При том что это еще и хитроумное развитие самого слова “человек”, понятия ЧЕЛО ВЕКА (столь успешно внедренного Андреем Белым). Улитка ползет по окаменевшей руке памятника, как по столетиям-векам, а именно вычисления законов времени — высшее достижение поэта Хлебникова. То место в черепе, откуда произрастает росистая ветка России и Млечного пути — чело, лоб, куда и бьет гимн, ода всем творянам-Лобачевским и всем сожженным Джордано Бруно человечества. Это высшая хвала вековому произрастанию гуманоида — от пещерного состояния до покорения чисел, обуздания войн и освоения неба, создания крылатых птиц-самолетов. Кому поэт-вычислитель кричит в небо на равных Ты…? Крылатому человеку, современному Икару. Именно на этом взмывающем ввысь, каменеющем крике „ты — Икар!“ священный ворон, доселе каркавший только „никогда!“, вьет свое гнездо — на крике „И-карр!“. Улитка, медленно двигающаяся по руке, отсчитывает столетья-позвонки хребта вселенной, поэт беседует с небом на “ты”. Правая и левая руки этого нескромного вычислителя ведают, что творят — одна (левая) пишет песни (поет и каменеет), другая (правая) носит орбитальное кольцо земли на фаланге мизинца и пытается вывести числовой закон для временны́х сегментов истории человечества. Громкое название этого трудоемкого процесса — освобождение от цепей, выход из уз рабства свободной личности, “Я”, “Аз”. То приватное лицо, тот человек, что свободен, стремится уравнять свое Я с божественным образцом — Христом. Так выходят «Азы из Узы», так заодно вызволяют и обездоленных богов:

Двинемся, дружные, к песням!

Все за свободой — вперед!

Станем землею — воскреснем,

Каждый потом оживет!

Двинемся в путь очарованный,

Гулким внимая шагам.

Если же боги закованы,

Волю дадим и богам!

6.XI.1918, 1922

Цепь, в которую закованы боги, звучит и в «Бобэоби...»: Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Но Хлебников сам построил этот цепной мост, написав «Утес из будущего». Текст этот постоянно был притягателен только одной своей стороной — архитектурно-утопической, и она затушевывала его христологическую символику. Утес — не просто великолепный небоскреб, стеклянный дворец для жилья, а окаменелый остов оленьих рогов Христа, достающих до неба, связующих небесное — с земным, мировое древо.

Итак, утес. Утес, вырастающий из будущих времен… Это не просто дерзкий и вольный футурологический проект. В настоящем этого нет, но поскольку описано прозревающим поэтом, оно уже каким-то образом существует. «Утес из будущего» — не название текста Хлебникова, а сам Утес-из-Будущего, нагрянувший и потеснивший мир современности. Что никак не отменяет его очевидную у-топичность, то есть полную безместность, знающую только одно место — мышление. И опять это утес-из. Автор нарисовал какую-то странную картину — не то города, не то гигантской деревни, не то обжитого места, не то размашистого пути. И все это величественное общественное пространство с людьми, домами, мостами и дорогами, взгромоздившееся на утесе и его составляющее, висит в воздухе, плывет в вышине. В Утесе сливаются все стихии — земля, вода, воздух, огонь (солнца) и человеческий элемент. По воздуху плывет здание, похожее на змею. Градостроительный проект — это здание в виде змеи с высоко поднятой головой. Перевернутая буква ‘Г’, то есть ‘L’, — лебедь этих времен. Виселица-глаголь честно перевернулась в эль-логос. Человечеству трудно было уравнять землю-море с небом-морем, но это свершилось, и для закрепления людской памяти воздвигнут своеобразный памятник не в бронзе и не на холсте, а на облачном материале, где навечно, вне протяжения живет лицо Богочеловека:

Да! Великий учитель равенства — второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать. Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.

IV, 296–297

Люди в этом светлом будущем — боги спокойной мысли, которые в лучевом молчании курят свои восхитительные мысли, полные смолистой неги (нега — неголь), приобщая свое тело к звукам солнечного лада. Гармония обязывает, поэтому счастливые богочеловеки не отделяют космологических потребностей от физиологических, а их — от мыслительных нужд:

— С вами спички еды?

— Давайте закурим снедать.

— Сладкий дым? Клейма “Гзи-Гзи”?

— Да, они дальнего происхождения, из материка А.

Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.

IV, 298

Но все, что происходит, производится и управляется словом. Язык первичен, идеи вторичны. Героям приспичило поесть, и спички рождаются из языковой субстанции этого желания. Поставщик папирос под названием “Гзи-гзи” (дыма отечества, который сладок и приятен) — порождающий материк А, земля богини любви Афродиты. Звездочка, видная днем, — та же богиня — планета Венера, Веспер, знак Вечери.

Прошлое связано с будущим, как земля с небом, — звездой любви, ликом Христа, и кольца сладкого дыма — необходимые элементы высшего единства и свободного самообоснования, светлый нимб клейма “Гзи-гзи” взамен тернового венца страдания. Ужин-вечеря — это знак “вчера”, прошедшего. Завтрак-сниданок — это снедь “завтра”, грядущего.

Понять такую непрестанную привычку к корнесловию, к каламбурной смешливости можно только пребывая в вечной готовности видеть в “охоте” за словами — тихую усмешку повешенного или гомерический смех — быстрого хохота зубы вселенной.

Читателя в любой — и особенно в возвышенный момент — ждет подвох. Он постоянно должен быть начеку. Благоуханные (и питательные) колечки папиросного дыма в «Утесе из будущего» — это иная ипостась цепей ладана — ритуальных богослужебных воскурений. В утопическом рассказе гармония мира уже достигнута, но в поэме «Восстание», созданной Хлебниковым весной 1920 года, еще только идет сражение за мировый расцвет, предприняты утомительные поиски мирового человечески-музыкального лада, потому поэма и получила окончательное название «Ладомир». И основной мотив этой поэмы — богоборческий. При этом Хлебников все жестче и категоричнее разделяет лица Святой Троицы.

Бог-Отец, всегда оставаясь на небесах Верховным Возничим колесницы, или Божественным Поваром получает все более уничижительные и дурашливые облики. Он — немотствующее и попустительное начало, допускающее войны и убийства.

Иисус Христос в его поэтическом изображении становится все более человечным, земным и даже именуется не “юношей”, а девушкой с бородой, то есть его образ сливается с “неувядаемостью девичьего”, он как бы становится спасительной Свободой — «Девой-Неувядой» поэмы «Ладомир». Иконический образ Христа, проходя через ряд поэтических метаморфоз, преобразуется в коня-Спасителя, опять-таки в соответствии с портретными чертами автора, почти двойника, который со стены письма Филонова, глядел как конь усталый до конца.

И конечно же, сама мелодически-цветовая ось, имевшая в своем живописно-поэтическом зачине певчески-заумное описание лица Христа, — не застывшая гипсовая маска-личина, а переливчатая, изменчивая последовательность мотивов, именуемая Хлебниковым «Звукопись». Потому и в автокомментариях и свободных вариациях на тему бобэоби цвета и звуки изменчивы а не пришпилены намертво с нумерологическими ярлыками-бирками. В его семье звуков свободно варьируются семь нот с семью цветами радуги, о чем он указывает в черновой записи (1919):

Еще Маллармэ и Бодлер говорил о звуковых соответствиях слов и глазах слуховых видений и звуков, у которых есть словарь. В статье «Учитель и ученик» (семь лет) я и дал кое-какое понимание этих соответствий. Б или ярко красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми — синий и потому глаза синие, пииэо — черное.

V, 275–276

Лицо как серия значков-сем, заимствованное из древнего знаменного распева, возвращается к своему первоистоку и воскресает после смерти, откликаясь на губной, алый призыв знамен (Биээнзай — аль знамен). В «Иранской песне» (1921):

И когда знамена оптом

Пронесет толпа, ликуя,

Я проснуся, в землю втоптан,

Пыльным черепом тоскуя.

(III, 130)

Лик поэта, как образ Христа, воскресает при пении знамен. В длинном ряду хлебниковских тайнозамкненных текстов есть стихотворение о воскрешении-согревании усталого и остылого поэта звукописью-пением, которое прочитывается как любовный заговор:

О, черви земляные,

В барвиночном напитке

Зажгите водяные

Два камня в черной нитке.

Темной славы головня,

Не пустой и не постылый,

Но усталый и остылый,

Я сижу. Согрей меня.

На утесе моих плеч

Пусть лицо не шелохнется,

Но пусть рук поющих речь

Слуха рук моих коснется.

Ведь водою из барвинка

Я узнаю, все узнаю,

Надсмеялась ли косынка,

Что зима, растаяв с края.11

Для гадания-заклинания избран экзотический напиток — барвинок, кладбищенский цветок. Именно он обеспечивает живописную палитру, так как по-украински ‘барвы’ — это цвета, краски. Возвращение к жизни из зимней спячки Лица (горение глаз, румянец на щеках) призваны произвести своим проворным пением руки. Утес возродится, и сам запоет, если возлюбленная будет дирижировать. В церковном пении такое управление хором именовалось “хирономией”. Так у Мандельштама заставлял жить скалы поэт Андрей Белый (средоточие всего спектра “барв”): „Он дирижировал кавказскими горами...“ При всей любовной наполненности хлебниковского текста, для которого даже определен адресат, гадание происходит все же не в пределах „любит — не любит“ она меня, а гораздо шире — “кто я такой?” Имя возлюбленной (так и не названное) едва ли не важнейший атрибут магического действа. Ее звали Ксана Богуславская. И смысл гадания все тот же, что и прежде — “Двойник ли я с небесами?”. Богуславская, по сути, заговоренной водой и поющими руками предваряет другой образ — Азии-Магдалины. После ее омовений:

И вновь прошли бы в сердце чувства,

Вдруг зажигая в сердце бой,

И Махавиры, и Заратустры,

И Саваджи, объятого борьбой.

Умерших снов я стал бы современник,

Творя ответы и вопросы,

А ты бы грудой светлых денег

Мне на ноги рассыпала бы косы.

(V, 32)

Хлебников непрерывно творит вопросы и ответы, занимаясь настырным самоопределением. В повести «Ка»12 двойник автора изобретает музыкальный инструмент наподобие примитивной арфы: с помощью слоновьего бивня и струн он ищет связи меж математически-музыкальными упражнениями и хронологией нашествий Востока и Запада. Форма этого чуднóго музыкального инструмента в точности соответствует выкладкам предшественника — В.Ф. Одоевского, который в своей «Музыкальной грамоте» призывает прилежного читателя почаще заглядывать в таблицу, которую он воспроизводит по старинным рукописям — «Лествицу степеней звуков и расстояний между ними».13

двойник автора изобретает музыкальный инструмент наподобие примитивной арфы: с помощью слоновьего бивня и струн он ищет связи меж математически-музыкальными упражнениями и хронологией нашествий Востока и Запада. Форма этого чуднóго музыкального инструмента в точности соответствует выкладкам предшественника — В.Ф. Одоевского, который в своей «Музыкальной грамоте» призывает прилежного читателя почаще заглядывать в таблицу, которую он воспроизводит по старинным рукописям — «Лествицу степеней звуков и расстояний между ними».13

По степеням этой лествицы простоты поднимается «заумный» поэт Хлебников, автор «Бобэоби», когда служит обедню, как волосатый священник с длинною гривой, юной Джульетте-Юлии Самородовой с синими глазами Богородицы:

Песенка — лесенка в сердце другое.

За волосами пастушьей соломы

Глаза пастушески-святые.

Не ты ль на дороге Батыя

Искала людей незнакомых?

(V, 67)

Батыева дорога — Млечный путь, вечное местопребывание поэтов: Я ведь такой же, сорвался я с облака...14

————————

Примечания 1

1 Глаз, отраженный в Неве, как звезда, перекликается с антивоенным стихотворением «Веко к глазу прилежно приставив...», где имя автора,

темное, как среди звезд Нева, — веха (ВХ) в истории России. Это

веко глаза в веках, ядовитое, как цикута — ‘вех’.

2 Велимир Хлебников

2 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.

М., 1940. С. 183.

3

3 Русские переводы названия этой книги (о позорном изгнании ученого из Оксфорда) звучат по разному: «Пир на пепле», «Великопостная вечеря» или даже «Обед в среду на первой неделе великого поста». В «Пиршествах» Пастернака, стихотворении о поэтических “вечерях”, крошки со стола собирает пепельная Муза — Золушка-Сандрильона.

4

4 В раннем философском сочинении Хлебникова «Еня Воейков» (1904) описан и пепел, и костер инквизиции, где сжигают Джордано Бруно:

А костер горел; глухо обсыпалась зола, кружился в голубом облаке пепел да изредка взлетали на воздух красивым снопом золотистые искры. ‹...›

Воейков стоял у окна. „Да, Бруно прекрасен“. Ему вдруг стало ощутительно дорого то, что он принадлежал к тому же человеческому виду, как и Бруно. „Как хорошо, что и я человек“ подумал он, смотря на золотистый закат солнца. И еще раз прошептал „Джордано Бруно, ты прекрасен“ (цит. по:

Хенрик Баран. О Хлебникове. Контексты, источники, мифы.

М., 2002. С. 56).

5

5 Поэма Хлебникова «Ночь в окопе» (1920), конечно, ни в каком “реконструировании композиции” не нуждается, так как она даже в рамках вольной хлебниковской поэтики жестко структурирована. Поэт описывает гражданскую войну — противостояние красных и белых, засевших в окопах. Боя не будет, так как

объявилась эта тетя — черная болезнь (тиф, сыпняк), которая на равных косит Алую и Белую Розу. В центре поэмы — бред тифозного больного. На стороне красных —

Лицо Монгольского Востока (Ленин), за белых — мощи святых (вскрытые по приказу вождя). Поэма организована как антифонарий: хор красных поет

Международник («Интернационал»), хор белых — «Журавель, журавушка, жур, жур, жур…» Хлебниковская потаенная шутка необходима для понимания «Ночи в окопе», ее тайна заключена в разгадке второй (белой) песни, которую проясняет новейшее издание: „«Журавель» — рукописная книга двустиший в петербургских военно-учебных заведениях и гвардейских полках, в которой излагались прибаутки и байки военных частей и училищ. Некоторые стихи имели непристойный характер. Начинались со слов: „Соберемся-ка, друзья, и споем про журавля“. После каждого двустишия исполнялся неизменный припев „Жура-жура-журавель“. ‹...› См. «Звериада» — рукописная книжка с песней воспитанников военно-учебных заведений, в которой в непристойной форме излагались события из жизни школы, давались характеристики учителям и офицерам. «Звериада» передавалась из уст в уста, а рукописный текст хранился втайне кем-либо из авторитетных старших воспитанников. ‹...› Название происходит от прозвища воспитанников младших курсов (“звери”). Аналогом «Звериады» является «Журавель»“ (

А. Байбурин, Л. Беловинский, Ф. Конт. Полузабытые слова и значения. Словарь русской культуры ХVШ–ХIХ вв.

СПб.–М., 2004). Таким образом, предводители белых — “звери”, что рвутся

напролом к московским колокольням. Но и вождь красных (Ленин) не лучше, он описан как страшный образ хлебниковской поэмы «Журавль»:

Но пусть земля покорней трупа /

Моим доверится рукам или

Она одна, стезя железная или

Но он суровою рукой /

Держал железного пути… Поэт ни в том, ни в другом окопе, он болен тифом, бредит, но и тогда выступает против братоубийственной бойни, восклицая:

Нет, я — не он, я — не такой! /

Но человечество — лети! Выздоравливать и готовиться к полету довелось семьдесят лет.

6

6 В противоположность эросу, агапе — это деятельная одаряющая любовь, основное понятие христианской литературы. Поначалу термин употреблялся ранними христианами именно для обозначения вечерней трапезной любви. Постепенно агапы превратились в самостоятельный культовый обряд, после чего в 343–344 году Лаодикейский синод запретил их проведение. Агапы, или вечери любви, на которые собирались в память о Тайной вечере, сыграли важнейшую роль в становлении основных форм христианского богослужения, именно из них развились литургия и всенощная.

7

7 Конечно, две последние Оды Мандельштама (Неизвестному солдату и Сталину) — антифонарий, это разделенные на два хора хвалебные оратории, исполняющиеся как бы по крюкам — “тайным Лицам”. Они являются “изъявлениями воли”: народ волит исполнить литургию Сталину (сдвинувшему „мира ось“ на себя), поэт — всем павшим юношам,

черноглазым королям беседы за ужином. Что получается при аналитическом чтении этих «Од» — тема отдельной работы.

8 Телега с углями

8 Телега с углями, пепел пожарища войны, безвозвратно уносящей юношей с дружеской Вечери.

9

9 Лукавство Хлебникова почти закрывает таинственную сущность происходящего. Древность — давние

годы, накрепко связаны с

гадом, змей шипит и его ши

пение порождает

пение шиповника. Солнце походит на дикую розу — шиповник, а он неизменно отсылается Хлебниковым к нагой Маве с шипящей змеей в руках:

Узнай же! Мава черноброва,

Но мертвый уж, как лук, в руках,

Гадюку держите сурово,

И рыбья песня на устах,

А сзади кожи нет у ней,

Она шиповника красней,

Шагами хищными сильна...

(«Ночь в Галиции»)

Мава — существо двустороннее, она красива и страшна, она как змей мудра и лукава. Фасад величавой красавицы может обернуться кровавой изнанкой, то есть она персонифицирует двойственные свойства поэтической речи (реки, рыбьей песни) —

мовы (

укр. ‘речь’). В ее лукавых руках извивается шипящий гад, но внешняя красота и скрыто-ужасающее шипение оборотной стороны порождают эффект третьей ипостаси — сводного рифменного хора, поют цветы шиповника — маленькие солнца. А мудрый змей-

гад скачет «в

кольцах ревности», он ревнует к вычислениям

годов. Тут объединяются и объясняют друг друга

рiка (

укр. ‘река’) и

рiк (

укр. ‘год’) — дело

рук поэта, поворачивающего монету речи-мовы аверсом или реверсом, орлом или решкой. Словесное

кольцо замкнулось и можно читать сначала.

10

10 Цит. по: Ronald Vroon. Velimir Xlebnikov’s

Krysa. A Commentary. Stanford, 1989, p. 48. У нобелевского лауреата 1995 года, ирландского поэта Шеймаса Хини, есть стихотворение, посвященное Св. Кевину:

Есть притча про святого и дроздов.

Святой молился, стоя на коленях,

Крестом расставив руки и застыв

В усердном размышлении, и вдруг

Дроздиха на ладонь к нему спустилась,

Снесла яйцо и храбро угнездилась. ‹...›

Он должен так с рукой, как ветвь, простертой,

Стоять в жару и в дождь, пока дроздята

Не оперятся и не улетят.

(Перевод Г. Кружкова)

В основу положено известное предание о чудотворце Кевине Глендалохском, в семилетнем возрасте отправленном в монастырь. В первый день поста, когда мальчик стоял на коленях в молитве с простертыми руками, чёрная дроздиха села на его ладонь и свила гнездо. Весь пост он остался недвижим, чтобы не потревожить гнездо, а птица кормила его ягодами и орехами. К концу поста птенцы вылупились, и Кевин отпраздновал Пасху.

Знал ли Велимир Хлебников эту ирландскую легенду, когда вообразил себя древним пророком, или это чистый correspondance, мы не знаем. Он, как и затворник, далек от здравого смысла, но верен жизни, гнездящейся на

Россистой ветке Млечного пути.

11 Велимир Хлебников

11 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.

М., 1940. С. 153. Об этом стихотворении см. увлекательную и точную работу «О любовной лирике Хлебникова: анализ стихотворения „О, черви земляные…“» в кн.:

Хенрик Баран. Поэтика русской литературы начала ХХ века.

М., 1993. С. 37–53.

12

12 В прозе «Ка», основная тема которой двойничество, и где главные герои — дублеры души автора, гадалками выступают все те же любопытные черви-заговорщики. Они разрешают сакраментальный вопрос, касающийся исконного, коренного двойника Добра, они определяют, кто им явлен — новый Мессия или Антихрист, и выносят свой приговор случайному пловцу на морском берегу, оповещая звериным числом 666 о претензиях самозванца:

Между тем, долго плававший в воде, выходил из моря на берег, покрытый ее струями, точно мехом, и был зверь, выходящий из воды. Он бросился на землю и замер; Ка заметил, что два или три наблюдательных дождевика написали на песке число шесть три раза подряд и значительно переглянулись. (IV, 54). Особое визионерство и заинтересованность червей в вопросах религии обусловлены попросту их именами — vere (ср. известный мнемонический каламбур).

13

13 Одоевский был самым ревностным пропагандистом в деле изучения древнерусского богослужебного пения. Он писал: „Наши древние музыкальные рукописи еще ожидают ученой, подробной разработки, — а такая разработка доступна лишь тем из археологов, которым не чужды основания музыки. Мы, к стыду нашему, не знаем еще в точности, что за люди были Иван Иокимович Шайдуров, Александр Мезенец, Тихон Макарьевский; большинство публики еще не уверилось в исторической важности этих знаменитых тружеников, которым мы обязаны сохранением нашего древнего пения; ученая критика еще не определила достоинства трудов их, до нас дошедших, их заслуг и недостатков; неизвестно даже: где находятся многие рукописи, бывшие под рукою у Сахарова. Словом, мы ничего еще не подготовили для будущих русских Гербертов и Куссмакеров, которые некогда должны были собрать воедино все древние памятники нашей музыкальной техники и сделать их доступными для читающей публики; много для нее здесь встретится неожиданного;

пометы — изобретение Шайдурова, ясно определившие музыкальный смысл наших

крюков, — чего мы не встречаем в западных крюках (невмах); знание гармонических сочетаний; — может быть, знание монохорда и многое другое.

Здесь музыканты найдут пояснение некоторых характеристических особенностей в

наших народных мелодиях, столь резко отличающихся от западных; — здесь для песнопевца разъяснятся некоторые особые приемы, ставящие наше церковное пение в прямую противоположность с музыкой западной, которой — наперекор истории и изяществу — так усердно стараются подражать большая часть наших перелагателей и так называемых регентов. ‹...› Минуют эти дни; наши сочинители музыки, хотя еще с некоторою к себе недоверчивостию, но начинают уже разрабатывать оригинальные черты народной музыки; когда это направление сознается вполне русскою публикою — определить трудно; но рано или поздно в мир общей музыки — этого достояния всего человечества — вольется новая, живая струя, не подозреваемая еще западом, струя русской музыки“ (

В.Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие.

М., 1956. С. 349–351).

14

14 Продолжение следует. И Мандельштам, и Пастернак, и даже Маяковский не прошли мимо тайнописи крюков (и “лиц”). Следует внимательно прислушаться и присмотреться к тому, что происходит, когда „православные крюки поет черница“, а на восковых ликах соборов проступают дуги удивленных бровей, или когда выступает тенор-террор, ставший „звуковым лицом“ народа.

Воспроизведено по:

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/filos/pisma/pism_1.html

Изображение заимствовано:

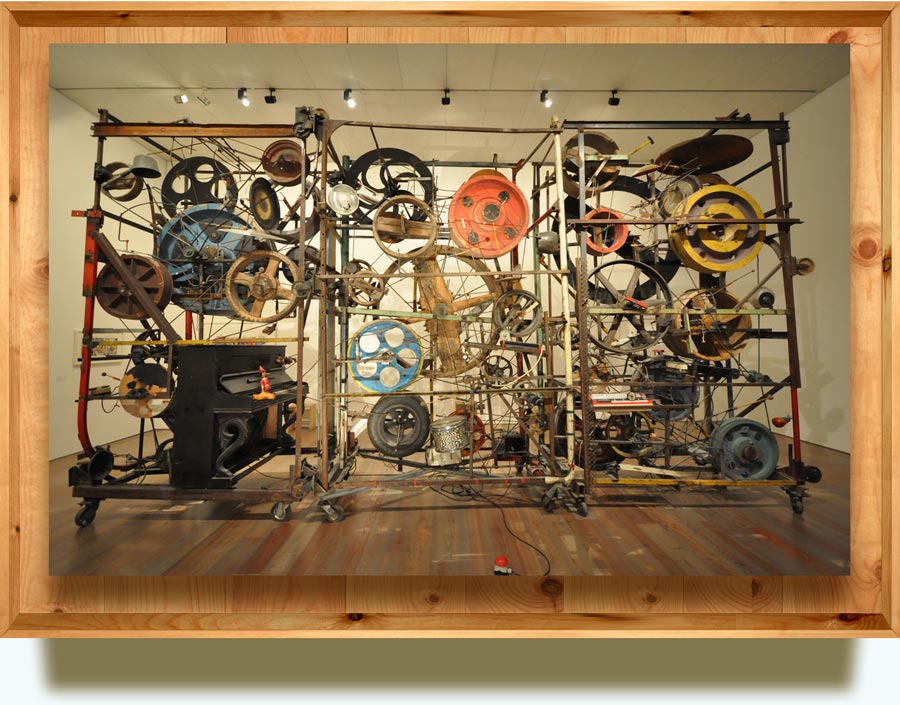

Jean Tinguely (b. 1925 in Fribourg, Switzerland; d. 1991 in Bern).

Méta Harmonie II (Die grosse Lärmfabrik).

Giant kinetic contraption at the Tinguely museum, Basel, Switzerland.

www.flickr.com/photos/paullindeboom/3810247069/

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()