анним утром нужно было спешить через парк, через поле в лес, чтобы застать ещё в росе лесные поляны, когда роса, пронизанная косыми лучами, радужно искрится сказочной роскошью драгоценных камней, и тогда идти по высокой траве, выбирая приглянувшиеся цветы, осыпая нечаянно их душистую пыль. Идти босиком непременно и непременно бояться змей, которые где-то таятся. От росы станет мокрой одежда по колено, но это лишь бодрит. И чтобы ноги придавливали влажную землю и травы кололи ... ‹...›

анним утром нужно было спешить через парк, через поле в лес, чтобы застать ещё в росе лесные поляны, когда роса, пронизанная косыми лучами, радужно искрится сказочной роскошью драгоценных камней, и тогда идти по высокой траве, выбирая приглянувшиеся цветы, осыпая нечаянно их душистую пыль. Идти босиком непременно и непременно бояться змей, которые где-то таятся. От росы станет мокрой одежда по колено, но это лишь бодрит. И чтобы ноги придавливали влажную землю и травы кололи ... ‹...›На том же картофельном поле в другом сарае водворился брат Витя с огромным мешком рукописей и, помню, мы по-соседски ходили друг к другу. Он в ветреном сарае читал отрывки новых вещей ... Но это продолжалось недолго: деревенские курильщики проведали о таких несметных бумажных богатствах, и однажды ночью был взломан замок и похищен весь мешок с рукописями. Брат сильно огорчился, но он никогда не показывал этого окружающим ... Отыскать ничего не удалось, только изредка маленькие деревенские друзья приносили тайком, зажав в мохнатой со светлой шёрсткой лапке, какой-нибудь листок рукописи ...

И случилось, что спал вдруг монашески-богоугодный облик, немного унылый. Пропали безобразные тёмные платья, сменившись светлыми. Лицо стало совершенно иным, казалось, что в глазах затаились голубые вёсны. ‹...› Удивлялись домашние, весело удивлялись братья такому превращению. То молодость нашла себя. Душа и тело приняли свой возраст. И в доме вместо забавной, может, несколько мешковатой сестры, вдруг появилась неведомая девушка, неожиданно стройная ... тихая своими тайнами.

Когда раздавался в летнем дне гром, нужно было, сбросив с себя лишнюю одежду, спешить в поле и лес, чтобы потом по высоким, сплетающимся от ходьбы травам, отдавшим радостно крупному свежему дождю свои ароматы, идти домой, смеясь его серебряному плену. ‹...› А дома мамина тревога и суета, это тоже хорошо. ‹...› И под конец, распушившись, уже сухая сидишь за маминым чаем с вареньем, непременно в какой-нибудь маминой шали или необъятном капоте. ‹...›

Но все эти радости, эта жизнь вела к одному — жажде творчества, воплощения зримых форм своих наплывавших образов. Но особенно в красках умелость была слаба. Карандаш ушёл много вперед, завоевав что-то своё. Нужна была постоянная работа. Нужно уехать далеко и там работать ‹...›

... Я стала просить отпустить меня за границу, в Париж. Силою желания, верою в единственность исхода я убедила маму ... Отец сказал: каприз, результат избалованности и эгоизма. Сестра подхватила. Но всё-таки я ехала: мамина любовь слепо подсказывала, что мне это нужно. Мы жили в Симбирской губернии. Пришлось приехать в Москву за заграничным паспортом. ‹...›

Берлин. Белый розовый толстый носильщик, добродушно ворча, вытягивает мой багаж. ‹...›

Мы на площади вокзала, стоим и смотрим вопросительно друг на друга. Он что-то объясняет, волнуясь. Молчу, ибо не понимаю. Какой-то маленький господин начинает вслушиваться ... И вот раздаются благодатные звуки русской речи. Мы уже несёмся в багажную кассу, банк. Маленький господин быстро и бойко распоряжается. Указания носильшику, распоряжение носильщику, серия наставлений мне, и он добродушно раскланивается. На громоздком извозчике, с громоздким кучером движемся по громоздким улицам Берлина. Какой-то тяжеловесный памятник на площади дурной архитектуры ‹...›

Поезд несётся. Широкие сельские дороги в тени тополей и больших развесистых деревьев с яркими лакированными листьями, яркая зелёная трава. Всё дышит покоем. В чёрных раздувающихся платьях и широких соломенных шляпах несутся деловито сельские немки на велосипедах по этим удобным дорогам под синим небом. Домики весёлые, как игрушки, ютятся в ярких солнечных цветах. Цветы на земле, цветы вьются кругом. Но что поражает — это огороды. Кажется, что земля изнемогает от такого избытка и гнётся от германского усердия. ‹...›

Серое туманное утро, чуть моросит ... ‹...› Вот она, Франция!.. „Мадемуазель, могу я предложить вам свой зонтик, если будет дождь?” Удивлённо оборачиваюсь: парижанин из вагона. ‹...› Он галантно раскланивается. Этот пустяк как-то портит тихое настроение серебристо-розового утра: эти лакированные глаза, большие чёрные и длинные на чуть напудренном по-парижски бледном лице, они неприятны. Ухожу в вагон. ‹...›

Раздаётся гортанный выкрик, и поезд вкатывается под стеклянные стены вокзала. Вагоны наводнены носильщиками. ‹...› Вытаскиваю бумажку с адресом отелей, нанимаю извозчика. ‹...› Еду в ближайший отель. ‹...› Внизу сама хозяйка с лицом старого ворона в чёрной наколке и чёрной вязаной накидке вроде крыльев.

Развязный гарсон весело несёт вещи наверх в комнату. Тусклое тёмное зеркало в крашеной раме. Большой грязный диван, кресла, пёстрые грязные гардины. Огромная, покрытая пёстрым ситцевым одеялом, кровать. Я замираю в ужасе. ‹...› Неприятно ни до чего дотрагиваться. Скорее запираю на ключ комнату и сбегаю в огромный чужой город. ‹...›

На улице захожу в крошечное кафе. Там чем-то очень мило. Старик хозяин, две дочери. Старичок всё время мне отечески улыбается и говорит подошедшей дочери: „Quelle belle fille”,1![]()

![]()

![]()

![]()

Возвращаюсь в свою комнату ранним осенним вечером и ещё жутче кажется там. ‹...› Спать не ложусь, извлекаю из угла стул и сажусь на него до утра!

Скорее расплачиваюсь и, к удивлению la patrone,5![]()

Париж — это всемирный пассаж, гостиный двор ... и потому не даёт сознания чужбины. Обувь и походка парижан гораздо выразительнее их лиц, в них-то весь Париж, мне кажется, и заключается. Здесь много “les negresses”.6![]()

Здесь довольно холодно в домах, холоднее, чем на улицах, и потому парижане целый день бегают и лишь на ночь возвращаются в свои погреба. Я ездила в подземных трамваях metro. Такой способ сообщения очень облегчает сутолоку улиц. Зато наверху царство автомобилей — они носятся, как боевые стрелы. ‹...›

Куда же поступать? Только не в правительственную Академию! ‹...› Против моего балкона два, по-видимому модных, художественных ателье. Свободный доступ всем ... С утра толпятся натурщики перед дверями на тротуарах и улочке: итальянцы в чёрных, через плечо закинутых одним концом, накидках, мулаты, негры, какие-то дикари, тонко разрисованные парижанки. Входят и выходят ученики. Сбегаю вниз. Покупаю бумагу, углей и иду в студию.

Много надушенных (немного слишком) кокетливо одетых дам ... аккуратно растирают карандаш на белом листе, шепчутся с соседями. Тоскливо смотрят по сторонам. Кажется, что люди приходят сюда убить время. Два господина бросили рисовать натурщицу, делают набросок с меня. Я немного смущаюсь, но знаю, что хотя бы эта белая фетровая шляпа с мягкими широкими полями безо всякой отделки, приколотая чеканной серебряной булавкой, и серебряно-серое платье, перехваченное тускло-серебряным шнурком очень высоко, таят какую-то исключительную прелесть ‹...› Дамы смотрят на меня не очень дружелюбно, да я и не собираюсь здесь оставаться: этот дилетантский салон меня не привлекает.

‹...› Случайно встречаюсь с русской барышней. У ней глаза бирюзовой бирюзы, щёки как самые нежные розовые розы. От неё веет чарами запущенного сада, и на волосах отблеск спелой ржи. Она, кстати, рисует и знает все мастерские ... Она предлагает на выбор мастерскую, занятиями в которой руководит известный парижский художник, или просто большую просторную удобную мастерскую. „Конечно, просторную мастерскую”, — говорю я и получаю адрес.

Большая старая студия. Навстречу вышла смуглая девушка с косами, закрученными, как круглые раковины, над ушами. У неё в руках зажжённый светильник с серебряной ножкой, а наверху три серебряных фитильных лампочки. Это было неожиданно красиво. Я решаю работать в этой студни. Хозяин Academie Witti7![]()

![]()

![]()

Испанцы работают с каким-то ожесточением. Они, объединённые здесь вокруг известного испанского художника Anglado, их гордости, для него покинувшие золотистую Испанию, твёрдо верят в достижения, хотя работы их скорее слабые ...

Испанцы работают с каким-то ожесточением. Они, объединённые здесь вокруг известного испанского художника Anglado, их гордости, для него покинувшие золотистую Испанию, твёрдо верят в достижения, хотя работы их скорее слабые ...

Наконец я чувствую себя хорошо, всё забывая ‹...› Англадо подошёл ко мне: „Какая своеобразная работа, продолжайте не отступая, у вас талант”, — и он заговорил по-испански с собравшимися около него учениками, показывая на рисунок.

Я бываю в студии на утренних, дневных и вечерних занятиях ...

Ухожу из дома ... в восемь. Работаю красками до 1-го часу. Здесь же завтракаю, от часу — другая натурщица и другая группа учащихся до 4-х. Затем перерыв, и от пяти до 10 вечера я опять здесь на рисовании.

В часы живописи собираются здесь люди со всех стран света: норвежцы, шведы (испанцы больше вечером), американцы, сербы, латыши ... немцы и русские. Мне это нравится, но работать ... 12–13 часов в день становится непосильно. Хотя работать всё лучше и лучше. С обнажённой натуры я ещё никогда не писала. Это целый новый мир! ‹...›

Днём здесь северное царство, вернее, Норвегия. Их немного в большой студии, но большими фигурами, тяжёлыми жестами, зимней краснощёкостью, плохим французским шершавым выговором они заполняют всю мастерскую. ‹...› Их энергия, северный пыл пролетают куда-то мимо стоящих перед ними холстов ... С первых же дней они начинают волноваться в ожидании задержавшегося в Египте профессора ‹...›

Однажды, придя позже обычного в мастерскую, я застала всех собравшимися посередине мастерской. Они стояли со своими холстами, а в центре сидит кто-то новый со светлой бородой и светло-голубыми насмешливыми глазами. Нетрудно было догадаться, что это и есть долгожданный профессор Van Dongen.10![]()

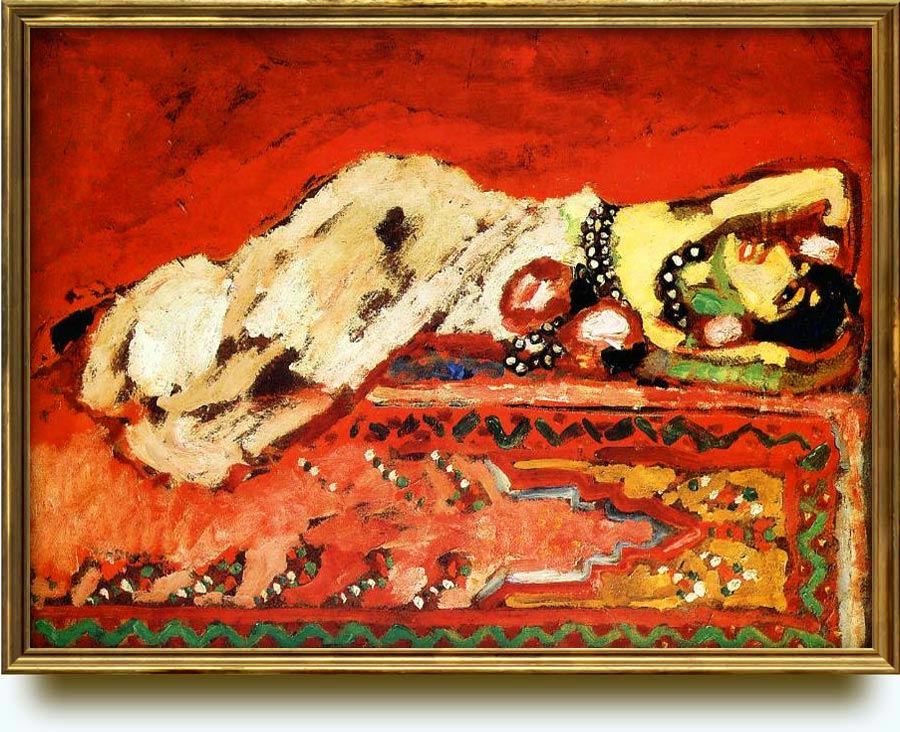

По дороге я купила у попавшейся цветочницы лёгкий пучок белых цветов и с ними пришла в мастерскую. Да, мы были уже друзьями, так приветливо вышел он навстречу, протягивая обе руки ... Я протянула цветы ‹...› и почувствовала на щеке лёгкий поцелуй ... Это было так непредвиденно-неожиданно! Я стояла, растерявшись, среди мастерской ‹...› „Не сердитесь, это за цветы...” — потянул он меня за руку, примирительно улыбаясь, и я сама улыбнулась в ответ и стала рассматривать картины, покрывавшие стены студии. Это был странный мир. Это был взгляд откуда-то из пространства. Неверный, зеленоватый, мерцающий взгляд множества глаз, иногда незрячий, иногда слишком сосредоточенно-острый. Таким должен бы быть взгляд парижской весенней ночи ... ‹...›

По дороге я купила у попавшейся цветочницы лёгкий пучок белых цветов и с ними пришла в мастерскую. Да, мы были уже друзьями, так приветливо вышел он навстречу, протягивая обе руки ... Я протянула цветы ‹...› и почувствовала на щеке лёгкий поцелуй ... Это было так непредвиденно-неожиданно! Я стояла, растерявшись, среди мастерской ‹...› „Не сердитесь, это за цветы...” — потянул он меня за руку, примирительно улыбаясь, и я сама улыбнулась в ответ и стала рассматривать картины, покрывавшие стены студии. Это был странный мир. Это был взгляд откуда-то из пространства. Неверный, зеленоватый, мерцающий взгляд множества глаз, иногда незрячий, иногда слишком сосредоточенно-острый. Таким должен бы быть взгляд парижской весенней ночи ... ‹...›

Он мне рассказывал, показывал, так, что я окончательно забыла, что он “le professeur”.11![]()

Там, в мастерской, вся тайна, система нужности, полезности ... его руководства была в том, что он не пытался быть профессором. Больше: он мальчишески задорно говорил: „Советую совершенно не слушать меня”, — и его лицо становилось лукаво-серьёзным ‹...›

В Париже есть обычай, когда известный художник принимает под свое покровительство одну из академий. Делает он это бесплатно, просто ради продвижения искусства ... Так было и здесь.

В мастерской я не жду от него руководства, но его мимоходом сказанное ‹...› всегда впопад и, несомненно, его посещения мастерской ценны ‹...› Я и теперь ему благодарна за его чуткое, любовное отношение в трудное время неустроенности в себе и разных колебаний.

Уже потом, перед отъездом я слышала о нём разные намёки ‹...› Говорили также, что это человек, для которого нет ничего святого. Но он ничем не вспугнул, не оскорбил моего доверия‹...›

Раз только во время дружеского разговора он попросил поцеловать его. Я, помню, спросила: „Как брата?” — он кивнул головой и, когда я поцеловала, сказал улыбаясь: „А теперь, как другого, ведь у вас два брата...”, — и мы оба рассмеялись, и всё. Правда, прощаясь с ним (он уезжал в Египет, а я вскоре оставляла Париж и ехала в Италию), я поцеловала его от души. Я оценила его отношение уже после, когда познакомилась с жизнью и людьми ... ‹...›

Жизнь в мастерской до 14 часов в день меня захватывает всю, так что у меня только такие промежутки времени, что хочется только лежать вытянувшись, без движения от полного упадка сил, но это не усердие, не упорство. Эти часы в мастерской проходят без всякого надрыва, насилия над собой!!! Но и только: мастерская, живопись ... А есть другая жизнь ... Но я хочу пройти мимо ... мимо духа Парижа. Я б хотела, я должна оставаться такой, как уехала из старого Алфёровского парка.12![]()

оду в 1910-м на выставке с небывалым названием «Голубая роза»

оду в 1910-м на выставке с небывалым названием «Голубая роза»1911 год — август. Осуществилась моя заветная мечта — я в Париже и буду здесь учиться живописи. Мне семнадцать лет. Родители и я ходим в районе Монпарнаса, где мне ещё в Москве советовали обосноваться (самые лучшие школы в то время были уже не на Монмартре, а здесь, на Монпарнасе). Случайно вижу наклеенное у ворот дома (против вокзала Монпарнас) большое объявление:

Конечно, мы сейчас же вошли под ворота и совершили восхождение на мансарду по очень грязной лестнице. Долго звонили, стучали. За дверью слышались проклятия на итальянском языке. Дверь открыла фурия — заспанная, простоволосая, старавшаяся полами халата прикрыть далеко не девственную наготу.

Я спросила, можем ли мы видеть мадам Витти. „Это я”, — не без достоинства сказала она и пригласила идти за ней. Через мрак, вонь и грязь попадаем в помещение с полусломанным диваном — из дыр обивки торчат пружины. Перед нами типичная тучная, не первой молодости итальянка, собирает свои массивные чёрные волосы в пучок и делает нам лицеприятную улыбку. Французский язык я знала лучше итальянского, и разговор шёл по-французски. Я ей сообщила цель нашего визита и спросила, начались ли уже занятия.

О боги! Какая жестикуляция, какие позы, какие вздохи и закатывания глаз к чёрному от грязи потолку, чтобы сказать, что академия ещё не открылась, но вот-вот откроется, и много учеников из всех стран мира уже записались! Тут же она рассказала, что была раньше одной из лучших натурщиц и так прославилась своим великолепным телом, что один американский художник увёз её с собой в Америку, где писал картину из времени Древнего Рима и… „мы получили золотую медаль! Теперь уже не то! Вот мне и посоветовали устроить академию живописи со знаменитыми преподавателями”. Она открыла дверь в очень большую мастерскую с верхним светом, но стёкла были настолько грязны, что света почти не пропускали. Правда, были ещё четыре обычных окна, распахнутых настежь — на площадь вокзала.

Моя мать оглядывалась вокруг с явной брезгливостью. Мадам Витти заметила это и, призывая мадонну и умерших отца и мать в свидетели, клялась, что завтра начнётся ремонт, всё будет „шикарно” и через неделю начнёт функционировать “академия” — во всяком случае, её живописное отделение. Плату она назвала довольно большую. А мне ведь грязь — не грязь, был бы Ван-Донген!

Надо было заняться тем, где я буду жить и питаться, когда останусь одна. А пока мы жили в гостинице. Я разговорилась с кем-то в кафе — нам посоветовали пойти в пансион мадам Бадюэль. „Вероятно, это будет то, что вам надо”, — сказали наши “общестоликовые” незнакомцы и дали адрес.

Пансион — на тихой улочке Бертоле. Близко от бульвара Монпарнас, минут двадцать ходьбы от «Академии Витти», недалеко от Люксембургского музея и сада, от Обсерватории и Мануфактуры гобеленов. Словом — средоточие культурной жизни. „Вот и отлично! — сказали родители. — Нам меньше волнений!”

Отправились в пансион. Улочка захолустная. Дом очень старый, четырёхэтажный, узенький. Мадам Бадюэль — крошечная старая женщина. Вид её напоминал наших школьных классных дам. В пенсне на тоненьком шнурочке, некрасивая, но очень приветливая, с прелестной улыбкой и скорбными глазами и бровями. Она нас приняла в гостиной, сказав, что сама ведёт хозяйство, и показала свои владения. В каждом этаже направо и налево от деревянной, пронзающей дом насквозь винтовой крутой лесенки — коридоры, в которые выходят двери маленьких комнат. Мы выбрали в третьем этаже комнату с балкончиком на улицу. В комнате “довесок” — закуток с окном, там умывальник и шкафчик для одежды.

В первом этаже — гостиная и рядом узкая, длинная столовая (чтобы попасть на своё место за столом, надо протискиваться по стенке). Мы договорились: через неделю я перееду.

Близился день расставания с родителями — они уезжали в Москву. И хотя я была целеустремлённой в живопись эгоисткой, но сердце щемило при мысли о разлуке. Да и чуть-чуть страшновато — Париж такой огромный. Я потом поняла, что в Париже можно жить уютно и не чувствовать ни одиночества, ни что ты на чужбине. Вроде как в Италии: так много человеческих доброжелательных взглядов, что кажется — случись что, и тебе сразу помогут.

Родители уехали — при расставании всплакнули. Накануне я перебралась в пансион. «Академия Витти» ещё не открылась. Буду пока ходить просвещаться искусством в музеи и на вечерние наброски в «Гранд шомьер» (кто только из художников, бывавших в Париже, там не рисовал!). Внесешь пятьдесят сантимов — и рисуй хоть все два часа: модель меняет позы каждые пять — десять минут.

О том, что и как в пансионе мадам Бадюэль, меня сразу осведомила разговорчивая уборщица: „Мадам уже давно вдова. Конечно, мадам трудно, но у неё друзья — господин Марсель Кашен и другие, да она и сама депутат района”.

Много любопытного я наблюдала, живя там. По вечерам, после ужина (первое время я вечером не уходила), приходили “друзья дома” и бывали жаркие политические споры. Я, в таких делах ничего не понимавшая тогда, узнала, что существуют и бывают здесь бонапартисты, роялисты и коммунисты. Один бонапартист, очень тощий и грязный, приходил всегда с удочкой и банкой червей с рыбалки. Удочку он не выпускал из рук, пальцы почти все перевязаны грязнейшими бинтами:

— Опять засадил сегодня два крючка в пальцы! Не успевают заживать!

Мадам, ласково посмеиваясь, спрашивает:

— А где же рыба? Опять, как всегда, сорвалась?

Обед в пансионе ровно в два часа. Ужин в половине восьмого. Если опоздаешь, пищу мадам Бадюэль не разогревает. Об этом все были предупреждены. В смысле еды — маловато и однообразно. Какие-то злоязычные жильцы шипели: „Опять так называемый кролик с фасолью, говорили бы прямо — кошка! Вчера я исследовала ногу — ну конечно кот!”

Единственный конфликт произошел у меня с мадам Бадюэль из-за выставки Ван-Донгена, которая открылась в октябре у Бернхейма-младшего. На выставке я задержалась — пришла к концу обеда. Все ещё сидели за столом, но мадам на меня строго посмотрела. Я извинилась и сказала:

— Вы сами бы опоздали, если бы были на этой выставке, — и я передала ей каталог с несколькими репродукциями картин, фотографией Ван-Донгена и его вступительной статейкой — очень смешной, как мне казалось.

И вдруг, начав читать, мадам с отвращением швырнула каталог на пол, закричав:

— Вот где ему место! Бесстыдник и негодяй!

Я растерялась, бросилась поднимать каталог и взывала ко всем сидящим:

— Но ведь это настоящее, большое искусство, и я горжусь, что он будет моим учителем!

Книжка шла по рукам сидящих, а мадам кричала, что пусть он меня и кормит и поит — она меня держать в пансионе не хочет. Я просила её не волноваться и обещала больше на такие выставки не ходить и, приврав, сказала:

— Может, я и учиться у него не буду.

Мадам успокоилась. Мы помирились, и я до весны прожила у неё, но часто про себя смеялась, вспоминая то место статьи Ван-Донгена, где он задает вопрос: „Что сталось бы с моралью и понятием приличного и неприличного, если бы всеблагая природа создала нас так, что на месте носа у нас был бы другой орган?”

У Бернхейма была и первая выставка итальянских художников-футуристов Боциони, Северини и Карра.3![]()

В середине сентября мадам Витти, ничего не отремонтировав, открыла свою «Академию» — пока без преподавателей. Модели были страшные: она выбирала подешевле. Среди начавших работать оказались двое русских, несколько англичан, один японец, остальные французы. Естественно, что с русскими я сразу же сдружилась. Эти два друга учились тоже в Мюнхене, но раньше, чем я. Так что для начала нам было о чём поговорить. Один — Иван Николаевич Ракицкий, второй — Андрей Романович Дидерихс.4![]()

Наконец, появился наш “профессор”. Был понедельник, когда, как всегда, ставилась новая модель. Это женщина средних лет, безобразно сложенная, с торчащими рёбрами и ключицами, а через живот — вертикальный, плохо заживший, уродливый шрам.

— Но в смысле цвета в ней что-то есть, и она может совершенно не шевелиться, — говорила мадам Витти. Кто-то из французских учеников сказал, что такую натурщицу мы не только неделю, но даже и часу не выдержим.

— Начинайте работу. Вот сейчас должен наконец прийти профессор, и мы посмотрим, что он скажет…

Он вошёл: бело-розовый, с рыжей шевелюрой и квадратной бородой. Светлые голубые, насмешливо-проницательные глаза. Выше среднего роста, худой, благополучно-элегантный. Ничто не предвещало в его внешности особых странностей, поэтому, когда он вошёл и остановился, мы замерли в ожидании — ну, что же дальше?…

Он вошёл: бело-розовый, с рыжей шевелюрой и квадратной бородой. Светлые голубые, насмешливо-проницательные глаза. Выше среднего роста, худой, благополучно-элегантный. Ничто не предвещало в его внешности особых странностей, поэтому, когда он вошёл и остановился, мы замерли в ожидании — ну, что же дальше?…

Он лениво огляделся, состроил кислую мину, долго, протяжно зевнул на “а” и стал потягиваться. Наконец, отзевавшись, крякнул, хитро улыбнулся и сказал:

— Мне приятно, что вас так много (он получал от Витти “поштучно”). Браво! Сейчас будем заниматься… — В это время он увидел сидящую на табурете натурщицу и гаркнул: — Встаньте! С такой гадостью на животе нельзя быть натурщицей! Убирайтесь!

Мадам Витти захлопотала, закудахтала… А Ван-Донген кричал:

— Вон! Немедленно вон! В какой бордель я попал? Да и туда вас не возьмут! А здесь мастерская живописи! — После всего сказанного, взъерошив себе волосы не только на голове, но и в бороде, сказал: — Брр-рр! Как я устал! Где тут можно прилечь?

Это было неожиданным для первого урока. Вспомнив про дырявый диван, с преувеличенной вежливостью мы проговорили:

— Дорогой мэтр! Мы счастливы уложить вас на великолепное ложе!

Видно, он этот розыгрыш оценил и сказал:

— Я вижу, из вас выйдет толк, а пока… идите по домам и не мешайте мне спать, я поговорю с мадам… — дальше выразился нецензурно, — а завтра зайду, чтобы поставить вам более приличную модель. Впрочем, все они… Но вы хотите учиться, а я согласился вас учить. — Он вскочил на диван, как на батут в цирке, шлёпнулся на него, свернулся калачиком и действительно сразу же заснул.

Вот таким был наш первый урок. Некоторые ученики возмущались: „За что же ему платить деньги? Безобразие!” Всего не расскажешь, как вёл себя наш “профессор” во время посещений «Академии». Но он всячески искоренял пошлость и мещанство среди учеников, и ещё: мы закалялись в юморе, он его в нас возбуждал и развивал. Правда, как только он уходил, всё начинало казаться тусклым и безнадёжно скучным. Собственно, он был, конечно, никаким преподавателем или бесценным — как для кого. Он формировал нашу художническую мораль, наши вкусы, заставлял отчаиваться, закалял наше мужество.

К ужасу мадам Витти, он занялся “чисткой” состава учеников. Он выгнал японца, сказав, что никому не нужна „смесь Ренуара и Мане с японцем”. „Уж лучше подражайте вашим гениям! Желаю счастливого пути, и чтобы я вас здесь больше не видел!…” Он затопал на него ногами. Японец побледнел, но сдержался, а я испугалась, не начнёт ли японец действовать приемами джиу-джитсу или делать себе харакири. А одного из французов выгнал за бездарность и за то, что вместо этюдов натурщиц у него получались картинки с уклоном в порнографию: „Убирайтесь вон, и быстро!”

Среди нас, учеников, никого особо выдающегося не было. Ван-Донгену было скучно, и он развлекался.

“Переутомившись”, он уходил и отсыпался на диване. Мадам Витти уже не подсовывала нам “антисанитарных” моделей, топила печь в мастерской, мы пользовались её мольбертами, скамейками и работали… Основным нашим учителем, конечно, был сам Париж с его атмосферой искусства.

Я ведь очень всё сконцентрировала — на самом же деле описанное происходило на протяжении месяцев семи. Много раз в дни “уроков” мэтра мы или напрасно ждали, или, поглядывая из окон на площадь, видели его идущим зигзагами, и вдруг его заваливало к одному из деревьев, посаженных вдоль тротуара, он судорожно хватался за ствол, сползал вниз и садился на землю, прислонившись к стволу. Голова его свисала набок, и он засыпал, выставив бороду кверху, розовенький и всё же элегантный.

„Чего только не бывает на улицах Парижа!… Каждый отдыхает по-своему!” — говорили прохожие.

Мы, несколько человек, буквально скатывались что есть духу по лестнице вниз, осторожно его поднимали, поддерживая под мышки и за талию, втаскивали в мастерскую. Он не протестовал, был очень податливым, сгибался как резиновый и бормотал: „Я слишком люблю ром!”

А вечерами попозднее? Что мы делали тёплыми, уютными парижскими вечерами, когда даже и зимой для желающих столики кафе вынесены на тротуары под тенты? Нашей постоянной “штаб-квартирой” было кафе «Клозери де лиля» на углу бульвара Монпарнас и вокзальной площади. Там мы встречались, обменивались новостями, писали письма…

Мои русские друзья меня совершенно забаловали: в Гранд-Опера объявлены спектакли балетной труппы Дягилева5![]()

Была парижская зима — туман, слякоть, полуснег-полудождь, я шла в сумерках по малоосвещённой улице, недалеко от своего пансиона. Передо мной, у ворот старого дома, останавливается такси, отворяется дверка, и я вижу высовывающуюся голую ногу в золоченой античной сандалии, которая выбирает менее глубокое место в луже грязи перед воротами.

Я замерла в любопытстве: постепенно, осторожно появляется голая мужская рука, за ней голова с волосами чуть не достающими плеч, через лоб — золотой обруч и далее фигура, окутанная складками белого плаща. Странное видение античного мира на цыпочках через лужи пробирается вдоль стены подворотни и скрывается в тёмном дворе.

За ужином в пансионе я рассказала о виденном, и мне объяснили, что это Эдмонд Дункан, брат знаменитой американской танцовщицы Айседоры Дункан. Он возглавляет основанную им коммуну, занимающую помещение во дворе дома, куда он скрылся. В коммуне мужчины, женщины и дети живут примитивной жизнью. Всё, что им требуется в быту, производят сами. Они бывают рады посетителям. Но я так и не собралась пойти к ним. До сих пор мне остается непонятным, почему Дункан выбрал вонючий парижский двор в захудалом квартале местопребыванием своей коммуны? Если бы ещё в красивой природе…

Но в Париже всё бывает. В разные годы приходилось мне встречать там невиданное, странное, интересное и чётко запомнившееся.

Однажды в маленьком кафе я увидела женщину невиданной внешности. Конечно, надо было быть очень талантливой и храброй, чтобы так себя “сделать”.

От природы она не красавица, но у нее значительное лицо, очень белая матовая кожа и огромные чёрные глаза. Лицо её необычайно! Глаз не оторвёшь не только от её глаз (они хороши, очень похожи на египетские), но вся она интригующе интересна и какая-то из “будущего”. Брови начисто уничтожены и нарисованы заново сантиметра на два выше своих очень чёткой чёрной линией. Рот большой, тёмно-пунцовый. Она знаменитость района, и вскоре её слава раскинулась на весь Париж, она стала достопримечательностью. Её снимали, о ней и ей писали стихи. О ней написана книга. Имя её Кики.

Где бы она ни появлялась, всегда казалось, что вот пришла хозяйка и задает тон веселью или какому-то взволнованно-напряжённому состоянию. Казалось: вот-вот должно что-то случиться, но обязательно — интересное. И люди глазели на неё в ожидании… чего? Иногда она пела под банджо или ругалась хриплым голосом, иногда танцевала или просто — ничего… И всё равно, при ней не до скуки! Её глаза просто гипнотизировали. Вдруг хриплая сверхъестественная брань сыпалась с её как лук изогнутых, больших, но очень красивых губ. В лице ни кровинки, шея, руки — все белое, и невольно начинаешь думать: а тело? Я узнала, что начинала она с того, что была натурщицей. Говорили: не счесть, сколько художников прошли через её тело и написали её портреты.

Несмотря на то что она себя так видоизменила, в ней проглядывало исконное народное очарование француженки.

Жизнь моя проходила в работе, познаниях и развлечениях, но временами я была озабочена тем, что у меня не получается интересная живопись в смысле цвета и фактуры. Казалось, что я иду не вперёд, а назад. И как результат недельной работы получались стандартные ученические работы из категории “так себе”, и я стала пропускать работу у Витти… Я захандрила, и мне захотелось побыть одной, без моих милых, заботливых друзей. Пообщаться с Парижем, посмотреть не картины в музеях (я, вероятно, слегка объелась этим), а просто всяческую жизнь, ещё никем не переваренную в живопись. Авось полегчает!

Вот я и садилась в первый попавшийся автобус и ехала до конечной остановки или выплескивалась вместе с пассажирами на одной из остановок и узнавала Париж Утрилло, Писсарро, Марке, пригороды Ренуара и Клода Моне… Но когда же увижу всё по-своему?

Мои друзья, люди более взрослые, заметили перемену во мне, забеспокоились и решили меня чем-нибудь отвлечь, сказали, что надоела работа у Витти, да и Ван-Донген почти не бывает, и они будут брать модель в мастерскую Ракицкого (она у него большая) и договорились с натурщицей-индуской. Я рада была этому, и мы бросились на холсты. Меня индуска вернула в рабочее состояние, и я за неделю сделала два этюда в натуральную величину. Один выпросил у меня в 1914 году Вася Каменский,6![]()

И вот, кроме моей растерянности в живописных делах, завладела мной любовь… настоящая, бурная, первая любовь! Я подчинилась этой любви. Была страсть, было счастье, и ревность, и отчаяние, и мысли о самоубийстве, и зависть к мужеству Ромео и Джульетты… Существовала я умопомраченная, плененная любовью. До работы ли тут было! Она была, но “во-вторых”!

Любовь довела меня до позорного поступка: я должна была отчитываться посылками работ в Москву, а посылать было почти нечего. Я призналась (не в любви, хотя, вероятно, они о ней догадывались) моим друзьям — они вошли в моё трудное положение и сказали: „Такое может со всяким произойти, а работы посылать нужно — значит, соберём работы, и вы их пошлёте”. Кральевич и Матьяшевский своих работ не дали — уж очень они были специфическими, а пошли по разным мастерским-школам и, выменивая на чистые холсты и бумагу, принесли мне много разных этюдов натурщиц, натурщиков, портретов и натюрмортов. Общее в них было то, что все они явно ученические и явно бездарные.

Я особенно не капризничала и месяца три посылки родителям отправляла. Правда, кое-что было всё же моё. Отец после первой же посылки прислал мне грустное письмо: „Прискорбно, что ты в растерянности — все вещи странно разные, да и плохие. Что случилось?” А мама приписала: „Бедная моя Валюша, не огорчайся очень, но папа прав, ты раньше интереснее работала”. Мне до сих пор неприятно и стыдно.

1912 год, апрель. Надо уезжать в Москву. Грустно оставлять Париж и расставаться с друзьями. В сердце моём отчаяние, ведь я расстаюсь с двумя любимыми — человеком и городом, который я полюбила. Свидимся ли ещё?

С чем же я уезжаю из Парижа? С “разбитым сердцем” — это плохо. А что же хорошего от моего многомесячного пребывания в этом дивном городе — центре искусства? Основное: я окончательно чувствую, что, если выживу, буду художником. Другого пути для меня не может быть. Правда, никакого диплома у меня нет, а зачем он? Вместо него я знаю, что довольно много знаю и не пропаду! А диплом… его даст мне сама жизнь, когда и если он понадобится. А жизнь будет всегда учить: тюкнет — и пожалуйста, ещё кое-чему научилась; тюкнет — и опять что-то поняла, и так до сих пор.

Первое высшее образование никого не касается, второе — искусствовед по живому.

Первое высшее образование никого не касается, второе — искусствовед по живому.| подлинник: | выправлено: |

| Когда раздавался в летнем дне гром, нужно было, сбросив с себя лишнюю одежду, спешить в поле и лес ... чтобы потом ... по высоким, сплетающимся от ходьбы травам, отдавшим радостно крупному свежему дождю свои ароматы, идти домой, смеясь его серебряному плену ... | Когда раздавался в летнем дне гром, нужно было, сбросив с себя лишнюю одежду, спешить в поле и лес, чтобы потом по высоким, сплетающимся от ходьбы травам, отдавшим радостно крупному свежему дождю свои ароматы, идти домой, смеясь его серебряному плену. |

| подлинник: | выправлено: |

| Но все эти радости, эта жизнь вела к одному — жажде творчества, воплощения зримых форм и своих наплывавших образов, но особенно в красках умелость была слаба, карандаш ушёл много вперёд, завоевал что-то своё, но нужна была постоянная работа, студийная ... нужно было проститься с своим царством и ехать работать. | Но все эти радости, эта жизнь вела к одному — жажде творчества, воплощения зримых форм своих наплывавших образов. Но особенно в красках умелость была слаба. Карандаш ушёл много вперед, завоевав что-то своё. Нужна была постоянная работа. Нужно уехать далеко и там работать... |

‹...› В середине 1912 года Хлебникова приехала в Париж и поступила в академию Витти (академиями было принято называть частные художественные студии).

‹...› В середине 1912 года Хлебникова приехала в Париж и поступила в академию Витти (академиями было принято называть частные художественные студии).| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| свидетельства | исследования | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||