Тихон Чурилин

Встречи на моей дороге1

По всей видимости, Чурилин предполагал написать развёрнутые воспоминания, куда бы вошёл и очерк о его дореволюционной жизни, и литературные мемуары. Об этом свидетельствует то, что незавершённый, черновой, фрагмент о детстве, начале самостоятельной жизни и раннем творчестве поэта в рукописи имеет общее название с воспоминаниями о В. Маяковском и В. Хлебникове — «Встречи на моей дороге».

Позднее он отказался от идеи многоаспектных мемуаров и ограничился только повествованием о футуристах, свою общность с которыми постоянно подчёркивал. В этом смысле совсем не случайны тема неприятия символизма, проходящая через его мемуарные тексты, и попытки задним числом скорректировать свою литературную позицию в ранний период творчества. Таким образом, воспоминания о Хлебникове и Маяковском, подготовленные автором для публикации, должны были ещё раз обозначить его “истоки” и “учителей в поэзии”.

Самый ранний набросок литературных мемуаров в виде развёрнутого плана под названием «Маяковский (встречи и отношения и т.д.)»,

2

судя по авторской датировке, относится к 8 июня 1934. Можно предположить, что изначально это был конспект устного выступления.

3

Этот фрагмент вошёл в основной текст практически без изменений.

Сохранился и предварительный набросок воспоминаний о Хлебникове, который впоследствии был не только расширен, но подвергся значительной авторской правке.

4

Воспоминания о Н.Н. Асееве предположительно должны были составить отдельную главу, но не были окончены.

Сохранился также черновой набросок начатых воспоминаний о поэте и переводчике Я.М. Лебедеве «О друге, товарище, поэте» (Л. 1-4), фрагменты которого использованы в комментариях к настоящему очерку.

Чистовик литературных мемуаров о футуристах хранится в отделе рукописей Музея Маяковского в Москве и представляет собой отредактированный вариант более обширных черновиков из личного архива Т.В. Чурилина в РГАЛИ,

5

которые взяты за основу этой публикации. Из окончательного текста автором были исключены некоторые отрывки, вероятно, по цензурным соображениям.

Все тексты публикуются с максимальным сохранением особенностей авторского правописания и пунктуации. Авторские конъектуры раскрыты в угловых скобках. Вычеркнутые слова помещены в квадратные скобки.

Наталия Яковлева

* * *

Москва. Октябрь-сентябрь 1940

Хлебников

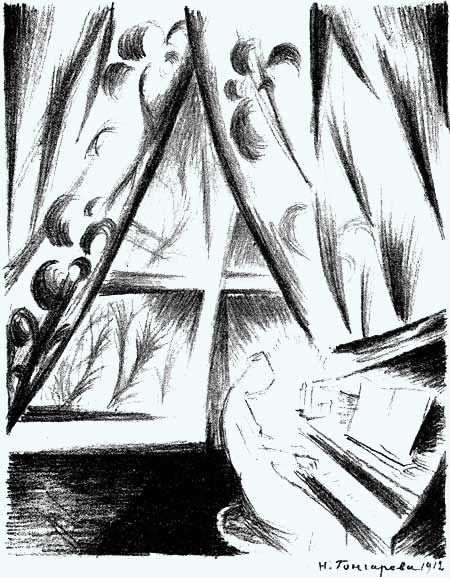

Вспомянем старые годы, бывшие когда-то — ослепительно новыми для нас. Я начинал свою поэтическую дорогу в Москве. В 1912 году дружил с художниками М. Ларионовым, Н. Гончаровой,6 когда у меня уже была половина стихов моей первой книги «Весна после смерти». Ужасно было неловко, когда Ларионов в кафе знакомил меня с Якуловым Жоржем,7

когда у меня уже была половина стихов моей первой книги «Весна после смерти». Ужасно было неловко, когда Ларионов в кафе знакомил меня с Якуловым Жоржем,7 и говорил: „Это великолепный поэт — Чурилин”.

и говорил: „Это великолепный поэт — Чурилин”.

На вечерах, вечериночках, у Ларионова и Гончаровой впервые я встретился с Велемиром8 и с Кручёных. Как свежий и насущный, только испечённый хлеб из новины, помню этот вечер — в Москву приехал из Киева молодой поэт В. Эльснер,9

и с Кручёных. Как свежий и насущный, только испечённый хлеб из новины, помню этот вечер — в Москву приехал из Киева молодой поэт В. Эльснер,9 стал издаваться у Кожебаткина в «Альционе»,10

стал издаваться у Кожебаткина в «Альционе»,10 и начал бывать у Ларионова-Гончаровой в Большом Палашовском,11

и начал бывать у Ларионова-Гончаровой в Большом Палашовском,11 где появлялся всякий раз в новом пиджачном-брючном оформлении и с непременным распусканием павлиньего хвоста. Мы над ним очень смеялись — но терпели для забавы, а он льнул к художникам, своих книжонок ради, — для иллюстраций и украшения.

где появлялся всякий раз в новом пиджачном-брючном оформлении и с непременным распусканием павлиньего хвоста. Мы над ним очень смеялись — но терпели для забавы, а он льнул к художникам, своих книжонок ради, — для иллюстраций и украшения.

В один вечер в марте, кажется, 1913 года собрались мы на вечериночку в Большой Палашовский. Давали чай крепкий, в разно-фарфоровых чашках, а также и в глиняных каких-то; Михаил Фёдорович (Ларионов) притащил живой сыр, лимбуржский, который, говорят, шевелился, а уж пах он — всенародно, площадно. Был Павел Кузнецов,12 Шевченко,13

Шевченко,13 Татлин, С. Бобров, вдруг явился Эльснер — опять в новом хвосте, палевом с подпалинами! И стал распускать язык — тоже павлиньим хвостом. Бобров, этот злой и неглупый фокстерьер, стал вгрызаться в хвост — и от него полетели и перья и пух.14

Татлин, С. Бобров, вдруг явился Эльснер — опять в новом хвосте, палевом с подпалинами! И стал распускать язык — тоже павлиньим хвостом. Бобров, этот злой и неглупый фокстерьер, стал вгрызаться в хвост — и от него полетели и перья и пух.14 Ларионов давил мою ногу — ножищей, тыкал мне больно под рёбра кулаком — словом, жил и наслаждался! Вдруг из дверей вошли Хлебников и Кручёных. И стало всё по-иному: так — да не так, а вот как.

Ларионов давил мою ногу — ножищей, тыкал мне больно под рёбра кулаком — словом, жил и наслаждался! Вдруг из дверей вошли Хлебников и Кручёных. И стало всё по-иному: так — да не так, а вот как.

Хлебников привлекал внимание всех, кто его видел в первый раз — не странностями, которые ему приписывали всю его жизнь, а значительностью и красотой его тогдашнего вида. Он тогда был очень молод — начинал студенческие годы в Ленинграде ‹так!›.15 Замечательна была его голова — волосы, которые я и сейчас не могу обыденно определить: рыжевато-каштановые, темные, чёрные, не густо, не сине? Глаза — синие или серые? До сих пор не знаю верно. Лицо — очень красивое, свежее тогда, не румяное, но розово-жёлто-матовое. Сутул — а строен, средний рост — а высок, как радиомачта на крышах Пулково. Гончарова, Наталья Сергеевна, которая на мужчин и внимания не обращала, а приходящих эстетных женщинок и совсем недолюбливала — глаз от Велемира не могла оторвать весь вечер. А он пришёл, сел в угол и промолчал там на все разговоры и на всё округ — всё время.

Замечательна была его голова — волосы, которые я и сейчас не могу обыденно определить: рыжевато-каштановые, темные, чёрные, не густо, не сине? Глаза — синие или серые? До сих пор не знаю верно. Лицо — очень красивое, свежее тогда, не румяное, но розово-жёлто-матовое. Сутул — а строен, средний рост — а высок, как радиомачта на крышах Пулково. Гончарова, Наталья Сергеевна, которая на мужчин и внимания не обращала, а приходящих эстетных женщинок и совсем недолюбливала — глаз от Велемира не могла оторвать весь вечер. А он пришёл, сел в угол и промолчал там на все разговоры и на всё округ — всё время.

А Кручёных — говорил, и от его слов полетели перья и пух и от Эльснера и от Боброва, и оба они, павлин и фокстерьер, — завяли и не рыпались больше. Ларионов и я — ликовали, давили друг другу ноги и рёбра, ухали и крякали, а смеялись все хором — и Наталья Сергеевна, которая вообще не смеялась много или сильно — тоже подхохатывала весело, охотно. Так в ту вечериночку был разделан под орех символячий молодняк, хотя Бобров и вольничал и либеральничал в духе начинавшегося нового — а на самом деле был символяком закадычной ‹так!›.

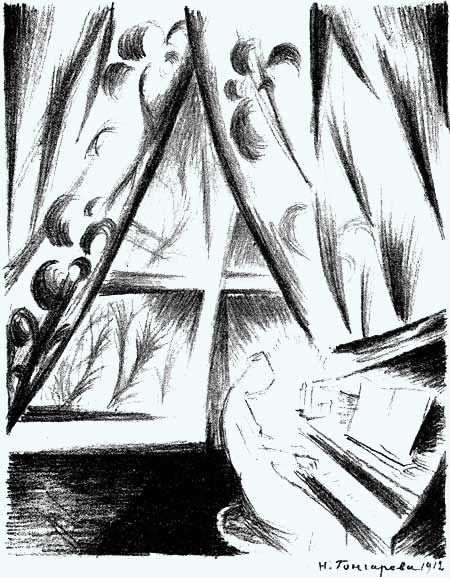

Кручёных и Хлебников тогда издавали литографским способом тоненькие ярые боевые книжки с рисунками Ларионова–Гончаровой. Это были: «Игра в аду», «Взял» и ещё не помню что.16

Потом встреча с Хлебниковым была у него на дому. Жил он на Садовой, где не помню — помню пустую светлую комнату — стены сосновые неоштукатуренные, чистые, на столе, покрытом скатертью, чернила и перо, бумага. Хлебников сидел за столом и думал, смотрел прямо перед собой своими неизвестного до сих пор мне цвета глазами. Я пришёл к нему — звать его в «Свободную Эстетику» и собрание эстетов-символистов в

Литературно-Худ‹ожественный› кружок,17 он хотел идти, послушать и посмотреть Брюсова — тогда он интересовался им.

он хотел идти, послушать и посмотреть Брюсова — тогда он интересовался им.

Мы поговорили о Брюсове — он хотел узнать его поближе, поговорить, м‹ожет› б‹ыть›, прочесть свои стихи. А потом — оказалось, что вход в Свободную Эстетику стоил рубль — а для членов или поэтов — 50 к‹опеек›. У меня не было ни копейки, у Велемира — ровно полтинник. Тогда он встал, вынул серебро — и отдал мне, сказав: идите вы, я подожду. Я отказался, т.к. знал, что Велемиру очень хотелось побывать у Эстетов, я же много раз там бывал.18

Таким Хлебников был и оставался всю жизнь. Он отдавал последнее другому: деньги, хлеб, рубашку, платье. Этого не забудешь никогда и нигде.

Третья встреча в этом году была уже у меня на дому. Жил я на теперешней Каляевской улице, в Подвесках, близ Бутырской тюрьмы, снимал мерзкую мансарду у виноторговца, оказавшегося товарищем председателя районного союза русского народа. Это мне было на руку, т.к. полиция этот дом не трогала,19 а виноторговец, не зная моих убеждений, питал ко мне, молодому писателю, род недуга,20

а виноторговец, не зная моих убеждений, питал ко мне, молодому писателю, род недуга,20 симпатию. Я пользовался гостиной внизу, когда ко мне приходили “гости”. Вот я и позвал к себе дорогого гостя Велемира с Кручёных (они были неразлучными тогда) — и молодежь: моего приятеля Ивана Николаевича Кротова, студента-технолога,21

симпатию. Я пользовался гостиной внизу, когда ко мне приходили “гости”. Вот я и позвал к себе дорогого гостя Велемира с Кручёных (они были неразлучными тогда) — и молодежь: моего приятеля Ивана Николаевича Кротова, студента-технолога,21 О.Ф. Гнесину,22

О.Ф. Гнесину,22 тогда молодую пианистку-педагога, двоюродную сестру свою Катю Л.23

тогда молодую пианистку-педагога, двоюродную сестру свою Катю Л.23 и её подругу, медичку Зину.24

и её подругу, медичку Зину.24 Иван Николаевич дал мне 25 р‹ублей›, я купил два торта, чаю, сахар, конфеты, фрукты — стол, пиршественный стол-триклиниум.

Иван Николаевич дал мне 25 р‹ублей›, я купил два торта, чаю, сахар, конфеты, фрукты — стол, пиршественный стол-триклиниум.

Собрались “гости”, молодежь, стали пить чай, разливала Зина, хозяйничала за столом. Вот, наконец, вошли Хлебников и Кручёных. Принесли они свеженькие, как хлеб из печки, 2 книжки свои «Игра в аду», «Взял» и др‹угие›. Молодежь робко глядела странные книжонки, особенно протестантски отнеслась — Ольга Гнесина, она была консервативна, хоть дружила с Ларионовым и Гончаровой.

Я — веселился, книжки мне нравились, рисунки тоже, хоть я ногами всё ещё стоял в топком и мягком суглинке символизма.25 Вот тут за чаепитием выказалась одна особенность Велемира — его равнодушие к быту и чаю. Он сам оказался центром внимания у девушек — все они заговаривали с ним, ластились взглядом, глядели на него безотрывно. Боюсь, что не в стихах тут была сила. А он сидел как всегда чудный — и будто никого и не видел, хотя вежливо изредка отвечал: „Да. Да”. И пил чай. Выпил стакан — Зина налила и подала ему ещё. Выпил второй. Зина подвинула ещё 3-ий, Велемир выпил и его, Зина налила 4-ый — и подала. Велемир выпил и его. Зина в ужасе наливает 5-ый. Велемир также тотчас быстро пьет и его. Зина, красная от конфуза, неизвестно какого, подвигает шестой — и я, видя всё это, понимал, что Хлебников не знает счёту стаканам — это не числа досок судьбы,26

Вот тут за чаепитием выказалась одна особенность Велемира — его равнодушие к быту и чаю. Он сам оказался центром внимания у девушек — все они заговаривали с ним, ластились взглядом, глядели на него безотрывно. Боюсь, что не в стихах тут была сила. А он сидел как всегда чудный — и будто никого и не видел, хотя вежливо изредка отвечал: „Да. Да”. И пил чай. Выпил стакан — Зина налила и подала ему ещё. Выпил второй. Зина подвинула ещё 3-ий, Велемир выпил и его, Зина налила 4-ый — и подала. Велемир выпил и его. Зина в ужасе наливает 5-ый. Велемир также тотчас быстро пьет и его. Зина, красная от конфуза, неизвестно какого, подвигает шестой — и я, видя всё это, понимал, что Хлебников не знает счёту стаканам — это не числа досок судьбы,26 — быстро сталкиваю его из-за стола — все смеются. Зина, счастливая концом конфуза, смеялась громче всех, и инцидент был вычерпан.27

— быстро сталкиваю его из-за стола — все смеются. Зина, счастливая концом конфуза, смеялась громче всех, и инцидент был вычерпан.27

А Кручёных озорничал, дразнил Гнесину, говорил острые козери28 и бесстыдно съел весь оставшийся торт до конца и ещё бесстыднее, ясно демонстративно, громко спросил: „А нет ли ещё какого-нибудь торта?” Его немедленно возненавидели девушки все три — а мне и Кротову это нравилось, и мы всячески поддерживали Кручёных. Потом Гнесина играла Шопена, а Кручёных мешал, он топал ногами невпопад и не в такт, что привело в ярость пианистку.29

и бесстыдно съел весь оставшийся торт до конца и ещё бесстыднее, ясно демонстративно, громко спросил: „А нет ли ещё какого-нибудь торта?” Его немедленно возненавидели девушки все три — а мне и Кротову это нравилось, и мы всячески поддерживали Кручёных. Потом Гнесина играла Шопена, а Кручёных мешал, он топал ногами невпопад и не в такт, что привело в ярость пианистку.29 Было очень весело и ещё веселее мы пошли провожать Велемира до его дома. И как архиерея девушки вели его под руки, а он шёл, изредка поддакивая: „Да. Да. Да”. От чего было ещё задушевнее и веселее.

Было очень весело и ещё веселее мы пошли провожать Велемира до его дома. И как архиерея девушки вели его под руки, а он шёл, изредка поддакивая: „Да. Да. Да”. От чего было ещё задушевнее и веселее.

Ещё встретились мы в 1916 году, когда уже год как вышла моя «Весна», и я стал сразу действительно поэтом, да ещё каким: «Кикапу» поэтом.30 Был апрель, весна, около меня тогда была разномастная поэтная компания: Шманкевичи 1-ый и 2-ой,31

Был апрель, весна, около меня тогда была разномастная поэтная компания: Шманкевичи 1-ый и 2-ой,31 Глоба,32

Глоба,32 Цветаева, Парнок,33

Цветаева, Парнок,33 Мандельштам, Ландау,34

Мандельштам, Ландау,34 Куфтин35

Куфтин35 (он и Шманкевичи — почитатели Хлебникова), а потом ко мне пристал и не разлучался некое время поэт и режиссёр Самуил Вермель,36

(он и Шманкевичи — почитатели Хлебникова), а потом ко мне пристал и не разлучался некое время поэт и режиссёр Самуил Вермель,36 с которым мы выпускали журнал «Московские мастера», где почётно печатались Асеев, Хлебников и я. А к Хлебникову прилип полипом Митрей Петровский,37

с которым мы выпускали журнал «Московские мастера», где почётно печатались Асеев, Хлебников и я. А к Хлебникову прилип полипом Митрей Петровский,37 цербером не отпускавший Хлебникова от себя.

цербером не отпускавший Хлебникова от себя.

И вот сидел я раз у Вермеля в его “Башне” на Мясницкой, тут же были Шманкевичи и Куфтин. Позвонили Вермелю, и он торжественно объявил, что к нему едет Хлебников. И, да: из дверей вышли Митрей Петровский, а с ним одетый в новенькую сюртучную пару и в зелёном пульверонезном38 галстухе — Велемир. Торжественный Самвермель объявил: Прошу встать перед королем поэтов — Велемиром Хлебниковым! Шманкевичи вспрыгнули и закричали, Куфтин всей рыжей длинной бородой — сиял и лучился, как осень на солнце, а я встал, чтобы поздороваться с Велемиром, — я его уже крепко любил тогда.

галстухе — Велемир. Торжественный Самвермель объявил: Прошу встать перед королем поэтов — Велемиром Хлебниковым! Шманкевичи вспрыгнули и закричали, Куфтин всей рыжей длинной бородой — сиял и лучился, как осень на солнце, а я встал, чтобы поздороваться с Велемиром, — я его уже крепко любил тогда.

Велемир принял это шутовство Самвермеля просто, но доподлинно — с достоинством суверена. Сел глубоко в кресло — и точно запал в него. И стал читать стихи глухо, как капли воды из крана понемногу. Но все — и шуты, и мы с Куфтиным слушали, затаив всё в себе — так было это велико и прекрасно необыкновенно.

Следующие встречи с Велемиром бывали у меня в кафе «Сиу» на Кузнецком мосту, где тогда бывали поэты: Цветаева, Парнок, Мандельштам, Самвермель. Бывал и Хлебников с Митрием Петровским. И в кафе, как у себя в комнате, он сидел, глядя вперёд своими замечательными глазами, думая всё время о числах и словах, об их побегах — и во времени и в языке, отзывался своим глухим коротким дадаканьем: Да. Да. Да. Да. Все попытки чужих ему поэтов ввести его в разговор были тщетны, зато со своими он говорил охотно и порой страстно, только опять-таки тон речи был сухой, глухой как бы из-за солнечной пустыни — а мысль бродила, пела, бежала, летела страстно.

И, наконец, помню его приход ко мне в 1916 году. Я занимал большой номер в «Северном Полюсе» на тогдашней Большой Никитской, против консерватории. В этот его приход у меня сидели Шманкевичи, Куфтин, потом пришедший Самвермель. Вошёл Велемир с Митрием Петровским, его фактотумом,39 который водил его на цепи якобы преданности и “дружбы”.

который водил его на цепи якобы преданности и “дружбы”.

Разговор шёл в ту минуту о Маяковском. Последыши символистов, вернее, “около-проходя-спустя”, Шманкевичи и наивный большой ребёнок из Уэльсовой «Пищи богов»40 Куфтин (тогда бывший молодым учёным-антропологом и этнографом) Маяковского “не принимали”. Шманкевичи лаяли его, как разъярённые собачки мелкого роста, — Куфтин, серьёзно всё принимавший к поэтическому любвеобильному сердцу, был слеп и глух, и Маяковского не мог ни видеть, ни слышать — был к нему тугоухим. А я, увы мне тогда, ещё не продирал тоже глаз как щенок — слепой кутенок — на него, поэтому мы все его “отрицали”. Я особенно нападал на известное: „Эй, вы, небо, — снимите шляпу!”.41

Куфтин (тогда бывший молодым учёным-антропологом и этнографом) Маяковского “не принимали”. Шманкевичи лаяли его, как разъярённые собачки мелкого роста, — Куфтин, серьёзно всё принимавший к поэтическому любвеобильному сердцу, был слеп и глух, и Маяковского не мог ни видеть, ни слышать — был к нему тугоухим. А я, увы мне тогда, ещё не продирал тоже глаз как щенок — слепой кутенок — на него, поэтому мы все его “отрицали”. Я особенно нападал на известное: „Эй, вы, небо, — снимите шляпу!”.41 Я квалифицировал этот выпад, как хулиганство и позу актера для эффекта.

Я квалифицировал этот выпад, как хулиганство и позу актера для эффекта.

Велемир слушал зорко и остро всё, вдруг стал говорить мне: „Нет. Вы не видите его — он громадный, да. Он — поэт огромный, да. Таких ещё не было, да, нет таких ещё у нас, да. И нигде — нет”. И замолк в протесте глухом и сухом в речи, и страстном — в сути защиты Маяковского.

Он видел-слышал-ценил и любил Маяковского и уже тогда знал его удельный вес и кубатуру его великого дела.

Последняя встреча моя с Велемиром была в том же 1916 году в марте месяце, у писателя Горбова,42 бывшего тогда ещё студентом и писавшего стишки. Собралось слушать мою пиесу «Последний визит»,43

бывшего тогда ещё студентом и писавшего стишки. Собралось слушать мою пиесу «Последний визит»,43 интересовавшую тогда не один Камерный театр, а и тогдашнюю литературную среду, — большое литературное общество. Тут были: С. Парнок, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ландау, Б. Зайцев, Б. Грифцов,44

интересовавшую тогда не один Камерный театр, а и тогдашнюю литературную среду, — большое литературное общество. Тут были: С. Парнок, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ландау, Б. Зайцев, Б. Грифцов,44 критик П. Ярцев,45

критик П. Ярцев,45 молодой тогда писатель Виктор Мозалевский,46

молодой тогда писатель Виктор Мозалевский,46 “Президиум” Камерного театра — А.Я. Таиров,47

“Президиум” Камерного театра — А.Я. Таиров,47 А.Г. Коонен48

А.Г. Коонен48 и Володя Соколов,49

и Володя Соколов,49 талантливый режиссёр Камерного, актеры и актрисы оттуда (пиеса была тогда принята театром), поэт А. Глоба,50

талантливый режиссёр Камерного, актеры и актрисы оттуда (пиеса была тогда принята театром), поэт А. Глоба,50 Шманкевичи, Е.В. Гельцер51

Шманкевичи, Е.В. Гельцер51 и ещё много. Велемир вошёл с Митрием Петровским, когда я только начал 1-‹ю› картину. Велемир остро и чутко слушал всё чтение и, когда кончилось, подошёл ко мне и сказал только: „Да. Это — значительно. Очень. Страшно. Хорошо”, — и ушёл, не оставшись на ужин. Больше я его не видел никогда.

и ещё много. Велемир вошёл с Митрием Петровским, когда я только начал 1-‹ю› картину. Велемир остро и чутко слушал всё чтение и, когда кончилось, подошёл ко мне и сказал только: „Да. Это — значительно. Очень. Страшно. Хорошо”, — и ушёл, не оставшись на ужин. Больше я его не видел никогда.

Говорят, он меня не любил тогда, верил в разную легендарную чушь, что крутилась, как пыль, около меня тогда, — но книгу стихов моих «Льву — Барс»52 он взял с собой в последнюю поездку в Сантолово,53

он взял с собой в последнюю поездку в Сантолово,53 читал её и говорил Н.К. Митурич,54

читал её и говорил Н.К. Митурич,54 у которой жил тогда, что это — замечательная, настоящая книга. Она в числе очень немногих книг была с ним до самой смерти там же в Сантолове. Этого я тоже никогда не забуду, особенно потому, что в это же время началась моя новая поэтическая жизнь и дело — учёба у Хлебникова, который дал много жизни для моего творчества, много движения и ввёл меня наконец в Единство песенного размера,55

у которой жил тогда, что это — замечательная, настоящая книга. Она в числе очень немногих книг была с ним до самой смерти там же в Сантолове. Этого я тоже никогда не забуду, особенно потому, что в это же время началась моя новая поэтическая жизнь и дело — учёба у Хлебникова, который дал много жизни для моего творчества, много движения и ввёл меня наконец в Единство песенного размера,55 т.е. в то русло, откуда вытекли такие реки, как: Маяковский, Асеев, Пастернак, Петников,56

т.е. в то русло, откуда вытекли такие реки, как: Маяковский, Асеев, Пастернак, Петников,56 Божидар и наконец — и я.

Божидар и наконец — и я.

‹В дальнейшем ходе этих воспоминаний я дам подробное описание поэтического учительского влияния творчества Хлебникова на его замечательных собратьев-современников: Маяковского, Асеева, Пастернака, Петникова, Божидара,57 а также и на себя самого — Тихона Чурилина. Bcя эта стая певчих и боевых птиц побывала в великом гнезде Велемира. И он, птица певчая, питал всех их, — нас. Но вылетев из гнезда и выучившись петь — каждая птица запела своим голосом. Об этих голосах поэзии, новой молодой поэзии 20 века, так называемого “русского футуризма”, я и упомяну в их особенностях, ладах, манерах, певе. Наиболее полно напишу о своем поэтическом голосе — как этот голос в перекличках с другими набирал свои силы, креп — и наконец стал своим голосом.58

а также и на себя самого — Тихона Чурилина. Bcя эта стая певчих и боевых птиц побывала в великом гнезде Велемира. И он, птица певчая, питал всех их, — нас. Но вылетев из гнезда и выучившись петь — каждая птица запела своим голосом. Об этих голосах поэзии, новой молодой поэзии 20 века, так называемого “русского футуризма”, я и упомяну в их особенностях, ладах, манерах, певе. Наиболее полно напишу о своем поэтическом голосе — как этот голос в перекличках с другими набирал свои силы, креп — и наконец стал своим голосом.58 ›

›

МАЯКОВСКИЙ

О встрече в порядке сообщения

Это сообщение — не историография, не мемуар, не мемориальная доска, Маяковский слишком уж близок к нам, ко мне, ко всем — если очень завспоминаться — обожжёшься, как при солнечном перегреве.

Я, его современник и соратник — сам поэт, а не историограф, мемуаристом мне быть — рано ещё, я не засох сам, ещё слишком для того молод и тоже близок нашей эпохе, а установка мемориальных досок — тоже не моё дело, это вот Перцов59 — тот может. Значит, могу сообщить нечто, что будет важно, как ещё одно не лишнее фактическое доказательство того, как действовал Маяковский своим огромным творческим делом на всякую живую человеческую душу (а на мёртвых он действовал иначе — разрушительно!! так что всякий прах и песок сыпался и рассыпался).

— тот может. Значит, могу сообщить нечто, что будет важно, как ещё одно не лишнее фактическое доказательство того, как действовал Маяковский своим огромным творческим делом на всякую живую человеческую душу (а на мёртвых он действовал иначе — разрушительно!! так что всякий прах и песок сыпался и рассыпался).

Из этого сообщения явственно будет видно, как Маяковский своим творческим делом оздоровил окончательно моё творческое дело. Это его огромное начатое дело активизировало мою работу, конкретизировало её, побудило к живому действию, к деланию правильному, реальному, подлинно, по отношению к прежней литературе — новому, как Пушкин в свое старое время в отношении к Ломоносову, к Державину — он, Пушкин.

Ещё раз вспомянем старые годы:

1915-ый

Я, живя в Москве начинал свою поэтическую дорогу книгой стихов «Весна после смерти» (Москва, 1915, изд‹ательство›во «Альциона»).  Встречался я тогда с Велемиром Хлебниковым — редко, но ценил его правильно и любил его певчий край — очень, сильно любил. Бывал я также у Вячеслава Ивановича Иванова, вместе с молодыми символяцкими старичками, которые около меня тогда вертелись и ютились. Головой я уже был — вперёд, а ноги всё ещё вязли в декадансе и символизме. Оттого вышедшая в 1915 г. моя первая книга недружелюбно была встречена Маяковским и боевым авангардом русского футуризма. Я рефлекторно тоже невзлюбил тогда Маяковского. Видеть его дело и творчество тогда я не видел — как надо, и в отношении совсем нового дела русской поэзии была у меня тогда — куриная слепота. Каюсь публично.

Встречался я тогда с Велемиром Хлебниковым — редко, но ценил его правильно и любил его певчий край — очень, сильно любил. Бывал я также у Вячеслава Ивановича Иванова, вместе с молодыми символяцкими старичками, которые около меня тогда вертелись и ютились. Головой я уже был — вперёд, а ноги всё ещё вязли в декадансе и символизме. Оттого вышедшая в 1915 г. моя первая книга недружелюбно была встречена Маяковским и боевым авангардом русского футуризма. Я рефлекторно тоже невзлюбил тогда Маяковского. Видеть его дело и творчество тогда я не видел — как надо, и в отношении совсем нового дела русской поэзии была у меня тогда — куриная слепота. Каюсь публично.

1917–1921

Прошли года, настала февральская, а потом и великая Октябрьская пора. Я зрелел ‹так!› большими глотками, здоровел головой, т.е. стал окончательно зрячим, пережив немецкую интервенцию 1918 г. на Украине в Харькове и с ‹19›20 года стал активно содействовать Крымскому подпольному ревкому РКП(б). Вот в эти самые замечательные в моей жизни годы я окончательно продрал глаза на свет, т.е. увидел весь огромный рост дела Маяковского. И назначенный после подполья Крымревкомом на ответственный пост Завлитокрымпарткома и Завлитокрымполитпросвета, я начал в Крыму работу, параллельную работе Маяковского в Роста: т.е. писал и печатал агитки, работал “Главлитруком” в Пуарм’е,60 на Кавкурсах, на Пехкурсах им. КрымЦика, в Окружкоме ЛКСМ, желдорузле Комсомола и в «Красном Крыму», местной областной газете. Тут же, в котле работы, я понял — что писать стихи так, как я писал — и писали вообще, до Маяковского, по темам современности, — нельзя. Я тогда применил физический принцип закона сопротивления материалов именно к этому моменту, и осознанию этого момента. Я искренне думал, что замызганное, рафинированное и источенное поэтическими червяками и сверчками слово, прежняя лексика, ни к чёрту не годна для начинки сильнейшим динамическим и динамитным взрывным материалом революции, современности. Я думал, что слово, лексика не выдержат нагнетания этого сильнейшего действия — его, её “разорвет”. И окончательно и бесповоротно решил отказаться от писания стихов и беллетристики и перейти целиком на газетную, журнальную и литературоведческую работу. И я не писал стихов с 1920 г. по 1931 — т.е. 12 лет.

на Кавкурсах, на Пехкурсах им. КрымЦика, в Окружкоме ЛКСМ, желдорузле Комсомола и в «Красном Крыму», местной областной газете. Тут же, в котле работы, я понял — что писать стихи так, как я писал — и писали вообще, до Маяковского, по темам современности, — нельзя. Я тогда применил физический принцип закона сопротивления материалов именно к этому моменту, и осознанию этого момента. Я искренне думал, что замызганное, рафинированное и источенное поэтическими червяками и сверчками слово, прежняя лексика, ни к чёрту не годна для начинки сильнейшим динамическим и динамитным взрывным материалом революции, современности. Я думал, что слово, лексика не выдержат нагнетания этого сильнейшего действия — его, её “разорвет”. И окончательно и бесповоротно решил отказаться от писания стихов и беллетристики и перейти целиком на газетную, журнальную и литературоведческую работу. И я не писал стихов с 1920 г. по 1931 — т.е. 12 лет.

1923

Я вернулся в Москву в 1922 г. в декабре. В 1923 г. я познакомился и сблизился с Н.Н. Асеевым и через него с Б.Л. Пастернаком и О.М. Бриком. С О.М. Бриком у меня начался настоящий контакт: Осип Максимович своим опытным глазом увидел перемену, во мне происшедшую, увидел и учёл значительность этой перемены — её органичность, — и началась деловая дружба.

С большим чувством уважения и благодарности пишу я здесь о том, что этот деловой контакт принес мне большую пользу во всей моей работе, и с настоящим удовольствием заявляю, что он сохранился до сего времени и продолжает приносить пользу моему творческому делу и поныне. Факт, а не реклама. У Н.Н. Асеева, в его жилье на Мясницкой61

С большим чувством уважения и благодарности пишу я здесь о том, что этот деловой контакт принес мне большую пользу во всей моей работе, и с настоящим удовольствием заявляю, что он сохранился до сего времени и продолжает приносить пользу моему творческому делу и поныне. Факт, а не реклама. У Н.Н. Асеева, в его жилье на Мясницкой61 в доме Вхутемаса были тогда дни приёма, куда собирались все боевые и путевые пишущие и делающие. Здесь бывали: Б. Пастернак, М.М. Синякова,62

в доме Вхутемаса были тогда дни приёма, куда собирались все боевые и путевые пишущие и делающие. Здесь бывали: Б. Пастернак, М.М. Синякова,62 Маяковский В.В., Брик О.М. и тогда ещё льнувшая к этой буйной заводи “плотва”: В. Катаев, В. Инбер, С. Гехт63

Маяковский В.В., Брик О.М. и тогда ещё льнувшая к этой буйной заводи “плотва”: В. Катаев, В. Инбер, С. Гехт63 — молодежь, без имени, но с порохом!

— молодежь, без имени, но с порохом!

В один из дней приёма я встретился в первый раз там с Маяковским.

Тогда собрались: Брик О.М., Катаевы: В., его жена, её золотоволосая сестра, Пастернак с женой,64 Митрей Петровский, тоже с женой.65

Митрей Петровский, тоже с женой.65 Было часов 11 вечера, как вдруг распахнулась входная дверь — и вошёл Владимир Маяковский. Правильно я слышал о нём не раз, что в комнате не очень больших метров он, войдя, берёт из неё весь воздух. Так я почувствовал впервые при его ввале ‹так!› тогда к Асееву. Все невольно обратились к нему, сгрудившись у двери, как в происшествии на улице — и как бы вошли в него с воздухом вместе, за компанию. А он, большой очень, не раздеваясь, с папиросой «Английская» во рту, спросил: „Карты — есть?” И узнав, что карт сегодня — нет, собрался уходить. Асеев был тогда в самом тесном соратничестве с ним. Брик — и говорить нечего, — это был замечательный триумвират. Пастернак любил его, как мог любить Маяковского — Пастернак. Я — вглядывался в него — привыкал. Остальные — “благоговели”.

Было часов 11 вечера, как вдруг распахнулась входная дверь — и вошёл Владимир Маяковский. Правильно я слышал о нём не раз, что в комнате не очень больших метров он, войдя, берёт из неё весь воздух. Так я почувствовал впервые при его ввале ‹так!› тогда к Асееву. Все невольно обратились к нему, сгрудившись у двери, как в происшествии на улице — и как бы вошли в него с воздухом вместе, за компанию. А он, большой очень, не раздеваясь, с папиросой «Английская» во рту, спросил: „Карты — есть?” И узнав, что карт сегодня — нет, собрался уходить. Асеев был тогда в самом тесном соратничестве с ним. Брик — и говорить нечего, — это был замечательный триумвират. Пастернак любил его, как мог любить Маяковского — Пастернак. Я — вглядывался в него — привыкал. Остальные — “благоговели”.

Я никогда не видел Маяковского за игрой, но думаю, что карты ему нужны были, как тренаж страстей, м‹ожет› б‹ытъ›, и страсти — внуздывать случай — судьбу-индейку. Так и здесь у Асеева — он шёл, чтоб погонять на корде случай. И ушёл, не прощаясь, без церемонии, выкачав своей фигурой, голосом — всей своей огромной кубатурой — весь воздух из небольшой передней Асеева.

1925

Второй раз я встретился с Маяковским в Акулове, на даче, где написан известный озорной «Разговор с солнцем».66 Я пришёл к О.М. Брику в одну летнюю субботу туда в Акулове к ним на дачу вместе со своей подругой, соратницей, женой — художницей Бронкой Каменской.67

Я пришёл к О.М. Брику в одну летнюю субботу туда в Акулове к ним на дачу вместе со своей подругой, соратницей, женой — художницей Бронкой Каменской.67 Помню — Лиля Юрьевна Брик только вернулась из Англии68

Помню — Лиля Юрьевна Брик только вернулась из Англии68 и привезла с собой чудного пса — Скоттика — Шотландца усатого бородатого, пёс его знает, какой замечательной породистости.69

и привезла с собой чудного пса — Скоттика — Шотландца усатого бородатого, пёс его знает, какой замечательной породистости.69 Бронка Каменская в 1-ый раз увидела Лилю Юрьевну — и на что уж была сверхтребовательна своим вкусом к женщинам, а тут очаровалась встречей — такой Лиля Юрьевна встретилась ей дистангэ.70

Бронка Каменская в 1-ый раз увидела Лилю Юрьевну — и на что уж была сверхтребовательна своим вкусом к женщинам, а тут очаровалась встречей — такой Лиля Юрьевна встретилась ей дистангэ.70 В.В. Маяковского в этот день на даче не было — он, кажется, уехал в Москву.

В.В. Маяковского в этот день на даче не было — он, кажется, уехал в Москву.

Мы получили приглашение прийти на завтра в воскресенье обедать; в это воскресенье на даче собиралась редакция «Лефа». С утра мы отправились в Акулово. Туда съезжались уже лефы. Прибыл Н.Н. Асеев с Оксаной Михайловной,71

Мы получили приглашение прийти на завтра в воскресенье обедать; в это воскресенье на даче собиралась редакция «Лефа». С утра мы отправились в Акулово. Туда съезжались уже лефы. Прибыл Н.Н. Асеев с Оксаной Михайловной,71 Кушнер,72

Кушнер,72 ещё лефы с женами, нам тогда неизвестные, — народу прибыло порядочно — и все разодетые по-парадному. Мы с Бронкой не блистали нарядом — и у неё и у меня носы ботинок разевали рты и дразнились пальцами, в чулках, понятно. И Маяковский, всегда одевавшийся как мастак, на этот раз без стеснения ходил в заштопанных брюках.

ещё лефы с женами, нам тогда неизвестные, — народу прибыло порядочно — и все разодетые по-парадному. Мы с Бронкой не блистали нарядом — и у неё и у меня носы ботинок разевали рты и дразнились пальцами, в чулках, понятно. И Маяковский, всегда одевавшийся как мастак, на этот раз без стеснения ходил в заштопанных брюках.

Было, как почти всегда, весело у Бриков и Маяковского — в погребе опрокинули наземь молоко или сливки, нужные для какого-то блюда, — но и блюдо изготовили, и молоко со сливками нашлись ещё, и обед был очень вкусный, и ели его все весело под смех, говор, и шутки кругом.

Маяковский сидел возле меня — справа — всё время подвигая мне то — то, то это из блюд, и усиленно угощал своими папиросами «Английские» с длинной куркой ‹так!›. Я всё время собирался поговорить с ним о самом главном — о поэтическом деле, но это так и не вышло. Каюсь — стеснялся я его, или, вернее, себя стеснял, не мог сразу взять поэтическую лиру, как быка за рога. Курил я его «Английские», ел пододвигаемое, а поговорить всё не приходилось к месту. Так дообедали, выпили кофе, встали, Маяковский пошёл на большую террасу. Погодя, я и Бронка Каменская пошли туда тоже: она — подышать воздушком, а я поговорить с Маяковским. Входим, смотрю — стоит он у перил, справа, спиной и курит. Я, решившись сразу броситься в воду, бахнул спине Маяковского: „Какая ветреная погода, Владимир Владимирович!” Маяковский — обернулся, посмотрел на меня внимательно и рявкнул залпом, оглушая: „Ддда-аа!!!” У меня оборвалось всё внутри и снаружи, я — взмок, смяк. И бежал позорно с террасы. Так в 1‹-й› раз я “разговаривал” с В.В. в Акулове.

Затем я встретился с ним в Гендриковом в квартире Брик и его — совместной.73 Там я бывал часто — в 1926 году особенно.74

Там я бывал часто — в 1926 году особенно.74 Помню — был приём с знатными иностранцами, т.е. проще: были американцы, не помню журналисты ли или — аматеры, меценаты, интересующиеся ‹так!›. Был сбор всех гостей — и Маяковский сам, персоной, и Асеев, Пастернак, О.М. Брик, Лиля Юрьевна, художники близкие Лефу — и сочувствующие. Да — был развёртывающийся уже тогда Семен Кирсанов и блестяще читал свой «Цирк»75

Помню — был приём с знатными иностранцами, т.е. проще: были американцы, не помню журналисты ли или — аматеры, меценаты, интересующиеся ‹так!›. Был сбор всех гостей — и Маяковский сам, персоной, и Асеев, Пастернак, О.М. Брик, Лиля Юрьевна, художники близкие Лефу — и сочувствующие. Да — был развёртывающийся уже тогда Семен Кирсанов и блестяще читал свой «Цирк»75 и другие искристые звуком стихи. Втиснулся и вездесующийся Митрей Петровский, который-таки нашёл час и место — прочесть свои “шансон-малорусс” на русском вамбире-вамбире76

и другие искристые звуком стихи. Втиснулся и вездесующийся Митрей Петровский, который-таки нашёл час и место — прочесть свои “шансон-малорусс” на русском вамбире-вамбире76 американцам. Стоял говор всеобщий, как на ярмарке в Тяпкатани.77

американцам. Стоял говор всеобщий, как на ярмарке в Тяпкатани.77 Пили чудный крюшон работы Л.Ю. Брик — известно какой! Ну и выпал мне час и место, вот эдак. Я пил крюшон, чокался с Пастернаком, с Асеевым, с Кирсановым, с Бриком, пил здоровье Лили Юрьевны и какой-то ярковеронозной78

Пили чудный крюшон работы Л.Ю. Брик — известно какой! Ну и выпал мне час и место, вот эдак. Я пил крюшон, чокался с Пастернаком, с Асеевым, с Кирсановым, с Бриком, пил здоровье Лили Юрьевны и какой-то ярковеронозной78 девушки с мерцающим, как Марс, краснозолотым зубом внизу направо, поспал чуть в кресле напротив неё во время речи О. Бескина,79

девушки с мерцающим, как Марс, краснозолотым зубом внизу направо, поспал чуть в кресле напротив неё во время речи О. Бескина,79 — словом, пил жизнь полной чашей.

— словом, пил жизнь полной чашей.

И вдруг заметил, что Маяковский в упор пристально смотрит на меня. Выпил ли я лишнее или вообще был на подъёме, но тогда, помню, впервые так смело — подошёл я к нему и спросил: „Что?”

А Маяковский вполголоса мне грустно прочёл: „Побрили Кикапу в последний раз, помыли Кикапу в последний раз”.80

Ещё более осмелев, я сказал: — Что, хорошо?

А Владимир Владимирович — мне: „Это-то — очень здорово, а всё-таки хорошо, что вы так больше не пишете”.

—Да я совсем никак не пишу!81

— „Ну, это-то — врёте, запишете — вы живучий”. И встав, пошёл к Лиле Юрьевне, которая осталась сидеть за чашей крюшона, где разливала его по кружечкам.

И под конец вечера, когда лил ливень летнего дождя не переставая, Маяковский подошёл сам ко мне и сказал: „Побрили Кикапу в последний раз — а вы оставайтесь ночевать у меня, я сегодня пойду к себе на Лубянку работать, а то у вас пальто с собой нет. Идите, ложитесь”, — и пошёл одеваться и ушёл.

Я счастливый остался, спал у него в комнате и, встав утром рано, когда все ещё спали, глядел при преполнившем жарком свете на его бюро. И много я передумал в эти полчаса, от вставания с его тахты до умывания в бриковской ванной.

Раз я столкнулся с ним на Кузнецком, мы крепко рукопожались и пошли рядом. Я тогда вылетел из Пресс Бюро Госиздата, где хорошо стал было работать в «Бюллетенях»82 — вышибленный оттуда соединенной оравой [радовых, тарасовых, радионовых и прочих тех, кто и сейчас окопался у нас в сегодняшнем дне]83

— вышибленный оттуда соединенной оравой [радовых, тарасовых, радионовых и прочих тех, кто и сейчас окопался у нас в сегодняшнем дне]83 рапповских приятелей. И рад я был услышать от Маяковского: — „жалко, жалко что вас выперли из Гос’издата — вы там хорошо работали”. [И вспомнили мы с ним со смехом, как он при мне запер на ключ в кабинете члена правления — Троицкого, Накорякова84

рапповских приятелей. И рад я был услышать от Маяковского: — „жалко, жалко что вас выперли из Гос’издата — вы там хорошо работали”. [И вспомнили мы с ним со смехом, как он при мне запер на ключ в кабинете члена правления — Троицкого, Накорякова84 и меня, чтоб прочесть свою поэму (???),85

и меня, чтоб прочесть свою поэму (???),85 какую, никак не могу сейчас вспомнить. А случился этот казус белли,86

какую, никак не могу сейчас вспомнить. А случился этот казус белли,86 так: я, работавши тогда Замест‹ителем› Завед‹ующего› Пресс Бюро Гиз’а, пришёл в кабинет Троицкого на доклад. У Троицкого сидел Накоряков, и я стал ждать конца их разговора. Вдруг вошёл Маяковский, поздоровался со мной, с ними и сразу заявил: — я буду сейчас читать свою поэму, давайте слушать! Троицкий и Накоряков стали уверять В.В., что сейчас им не время слушать, они идут на заседание к О.Ю. Шми‹д›ту,87

так: я, работавши тогда Замест‹ителем› Завед‹ующего› Пресс Бюро Гиз’а, пришёл в кабинет Троицкого на доклад. У Троицкого сидел Накоряков, и я стал ждать конца их разговора. Вдруг вошёл Маяковский, поздоровался со мной, с ними и сразу заявил: — я буду сейчас читать свою поэму, давайте слушать! Троицкий и Накоряков стали уверять В.В., что сейчас им не время слушать, они идут на заседание к О.Ю. Шми‹д›ту,87 бывшему тогда начальником ОГИЗ’а. А Маяковский встал, запер дверь на ключ, ключ положил в карман и стал сразу читать поэму. Я сидел, кусая рот от смеха, — а он так и не выпустил их до конца чтения. Ну — и вещь они тут же приняли, ура.]

бывшему тогда начальником ОГИЗ’а. А Маяковский встал, запер дверь на ключ, ключ положил в карман и стал сразу читать поэму. Я сидел, кусая рот от смеха, — а он так и не выпустил их до конца чтения. Ну — и вещь они тут же приняли, ура.]

Вспоминая, мы шли и глядели в оба на живший тогда по-особому Кузнецкий.88 Вдруг сюда начался ор: Маяковский!! Владивладимирыч!!! Владим Влад... И к нам побежал во всю прыть, маша руками и отсвечивая красной рубахой, чудачивший тогда в одежде, молодой прозаик, кузнец и потом военмор, печатавший свою вещь тогда в ЛЕФе.89

Вдруг сюда начался ор: Маяковский!! Владивладимирыч!!! Владим Влад... И к нам побежал во всю прыть, маша руками и отсвечивая красной рубахой, чудачивший тогда в одежде, молодой прозаик, кузнец и потом военмор, печатавший свою вещь тогда в ЛЕФе.89 Что-то очень мне не понравилось это вопящее и крикливое обожание — я простился с В.В. и быстро ушёл от его восторженного обожателя.

Что-то очень мне не понравилось это вопящее и крикливое обожание — я простился с В.В. и быстро ушёл от его восторженного обожателя.

Этот казавшийся талантливым прозаик уже выбыл из строя, а — как писатель — он последнее время держался странно: дружил с Кручёныхом и “ненавидел” О.М. ‹Брика›, Л.Ю. Брик, меня тоже сторонился и чуждался — а я, первый когда-то ещё в Крыму, написал о нем в местной газете «Красный Крым» поощрительную статью.90

Ещё я помню приснопамятную встречу в Гендриковом. Это было перед выпуском очередного № Лефа, где были помещены “воспоминания о Хлебникове” его фактотума Митрея Петровского.91 Он читал их по рукописи в это собрание. Присутствовали: В.О. Перцов, я, О.М. Брик, Владимир Владимирович — Лиля Юрьевна была тогда, кажется, в Азии,92

Он читал их по рукописи в это собрание. Присутствовали: В.О. Перцов, я, О.М. Брик, Владимир Владимирович — Лиля Юрьевна была тогда, кажется, в Азии,92 — был ещё, кажется, В.Ф. Ашмарин (Ахрамович)93

— был ещё, кажется, В.Ф. Ашмарин (Ахрамович)93 [и состоявший тогда членом редколлегии Лефа, ближайшим соратником, поэт и журналист NN, имя которого трудно сейчас произнести без отвращения: он оказался родинопродавцем и шпионом.94

[и состоявший тогда членом редколлегии Лефа, ближайшим соратником, поэт и журналист NN, имя которого трудно сейчас произнести без отвращения: он оказался родинопродавцем и шпионом.94 ]

]

Митрей Петровский, прочтя свои “воспоминания”, ждал мнений: как — достаточно ли восхитительно? Воспоминания были плохие, самохвальные, — по ним выходило, что он, Митрей, и был душой Хлебникова, его альтер’эгом.95 Кроме этого дурного тона вранья и самохвальства — ещё был пущен мистичячий дым и ладан. [Поэт и журналист NN яростно напал на “воспоминания” — в пух и прах разлетелись они под его критикой. Это было всё чертовски верно по существу, ничего не поделаешь и теперь.] Перцов — помалкивал, он тогда только-только ориентировался в Лефе и Гендриковом, работая главным образом с Чужаком в РИО96

Кроме этого дурного тона вранья и самохвальства — ещё был пущен мистичячий дым и ладан. [Поэт и журналист NN яростно напал на “воспоминания” — в пух и прах разлетелись они под его критикой. Это было всё чертовски верно по существу, ничего не поделаешь и теперь.] Перцов — помалкивал, он тогда только-только ориентировался в Лефе и Гендриковом, работая главным образом с Чужаком в РИО96 Пролеткульта, Осип Максимович [из-за каких-то деловых соображений] довольно мягко критиковал Митриевы писания. А Маяковский мрачно молчал и не смотрел на Митрия вовсе.

Пролеткульта, Осип Максимович [из-за каких-то деловых соображений] довольно мягко критиковал Митриевы писания. А Маяковский мрачно молчал и не смотрел на Митрия вовсе.

Потом, когда гости разошлись и остались свои: Перцов, [NN?] Осип Максимович, Маяковский и я — [NN резко] был поставлен [перед Бриком и Маяковским] вопрос вообще о посещениях собраний Петровским — [он заявил, что если Митрей будет по-прежнему ходить сюда — то он, NN, уйдет из Лефа] Брик, опять мягко, но категорически обещал выставить и не пущать Митрея в Гендриков. Маяковский — молчал, а потом вдруг, обратившись ко мне, сказал: „А вы, Чурилин, тоже не выносите Петровского?” Я встречно смело спросил: „А вы, Владимир Владимирович?” Маяковский ответил мне хлебниковскими про Петровского словами: „Я сего пана достаточно знаю”.97 Потом встал и сказал: ну, я поехал к себе на Лубянку — кто вместе? [NN] Перцов собрался и ушёл с ним [ушёл Перцов], а я остался опять ночевать у Владимира Владимировича в комнате, так как хотел поговорить с Бриком о многом.

Потом встал и сказал: ну, я поехал к себе на Лубянку — кто вместе? [NN] Перцов собрался и ушёл с ним [ушёл Перцов], а я остался опять ночевать у Владимира Владимировича в комнате, так как хотел поговорить с Бриком о многом.

И ещё о двух встречах (их было немного) осталось написать здесь. Опять собрались в Гендриковом к концу лета, опять угощала великолепным нектаром крюшона Лиля Юрьевна, — и опять впутался средь нас Митрей Петровский, хотя долгонько его не пускали сюда, — Брик сдержал слово. К счастью для Митрея — [NN] его противников не было — но был зато я, и я [наслаждался] отвел душу, каюсь. В числе своих был Пастернак, с которым у меня тогда очень ладилась приязнь и дружба. За крюшоном было весело, звонко раскатывались смехунечки очень весёлых тогда девушек лефовских, Лавинской98 и Семёновой,99

и Семёновой,99 — веселиться не стеснялись. И дернул меня чёрт, подвыпив, поднять кружечку с крюшоном за одну песенку казачью Митрея с припевом „вамбир-вамбир” и потянулся чокнуться с ним, Митрей, отстранясь, перекосился, передёрнулся и изрёк: — Я — не хочу — пить с вами — я вас — не выношу. — Минута — и я выплеснул бы ему свой крюшон в личину, так я рассвирепел тогда. Я уже крикнул — скотина! Но тут Маяковский, круто повернувши, подошёл ко мне с кружкой и сказал только „давайте” и чокнулся, и выпил. Я — остыл, и всё кончилось ладно. Пред разъездом В‹ладимир› В‹ладимирович› успел сказать мне: „не трожьте пана, так он и не воняет”100

— веселиться не стеснялись. И дернул меня чёрт, подвыпив, поднять кружечку с крюшоном за одну песенку казачью Митрея с припевом „вамбир-вамбир” и потянулся чокнуться с ним, Митрей, отстранясь, перекосился, передёрнулся и изрёк: — Я — не хочу — пить с вами — я вас — не выношу. — Минута — и я выплеснул бы ему свой крюшон в личину, так я рассвирепел тогда. Я уже крикнул — скотина! Но тут Маяковский, круто повернувши, подошёл ко мне с кружкой и сказал только „давайте” и чокнулся, и выпил. Я — остыл, и всё кончилось ладно. Пред разъездом В‹ладимир› В‹ладимирович› успел сказать мне: „не трожьте пана, так он и не воняет”100 и окончательно меня этим развеселил. Я окончил вечер, дурачась и веселясь, как редко веселился в Гендриковом. А Митрей исчез, как дым, как ладан после молебна в гостиной прежнего хорошего дома, попав туда — ничего не поделаешь как.

и окончательно меня этим развеселил. Я окончил вечер, дурачась и веселясь, как редко веселился в Гендриковом. А Митрей исчез, как дым, как ладан после молебна в гостиной прежнего хорошего дома, попав туда — ничего не поделаешь как.

Последний раз в 1927 году встретился я с Маяковским — и не видел его больше [т.к. заболел тяжело и проболел 4 года]. Я работал тогда в Пролеткульте в РИО и ещё в Современной Архитектуре Гинзбурга и Веснина,101 уже тогда боевых и замечательных архитекторов, — и разворачивался — „левой, левой, левой!”102

уже тогда боевых и замечательных архитекторов, — и разворачивался — „левой, левой, левой!”102 в С‹овременной› А‹рхитектуре›. Запустил я свои приходы в Гендриков, давненько не был. И у окошка, где платят авторский гонорар, я столкнулся с В‹ладимиром› В‹ладимировичем› — он получал — много, я — мало, но увидев меня, он оживленно крикнул: — А, Чурилин, здравствуйте, где вы пропали? — Я работаю в «Современной архитектуре», Владимир Владимирович, дело там интересное.

в С‹овременной› А‹рхитектуре›. Запустил я свои приходы в Гендриков, давненько не был. И у окошка, где платят авторский гонорар, я столкнулся с В‹ладимиром› В‹ладимировичем› — он получал — много, я — мало, но увидев меня, он оживленно крикнул: — А, Чурилин, здравствуйте, где вы пропали? — Я работаю в «Современной архитектуре», Владимир Владимирович, дело там интересное.

— А! это — хорошо, свои везде нужны, а чего ж вы к нам не ходите?

— Да загрузился работой, меня подолгу на работе держат. — Так, Вы приходите в ближайшее ‹время›. Ну, до свиданья, ждём. — И больше я его никогда не видел на свете — словно он отбыл в далёкий безвестный отъезд.

[Вспоминаю, как мне в Донской больнице сказали об его смерти. Пришёл ко мне в палату С.Л. Цейтлин, главврач, очень внимательно хождения своего главврачом в Донской, на конференциях, отстаивающий в отношении меня на конференциях благополучный прогноз — моё выздоровление, т.к. считал диагноз проф‹ессора› Гиляровского103 — ошибочным, а мой интеллект — не разрушенным, сохранившимся, — принёс он мне первую весть о смерти Маяковского — Вечёрку с известием о конце поэта. Я прочёл заметку и с негодованием крикнул: фальшивка! неправда!! — и отвернулся к стене. Даже в моём больном горячечном мозгу, бредившем тогда очень тяжко, явился яростный протест против смерти Маяковского — так я любил его и помнил и больной, не поверил я и Бронке Каменской — и с яростью крикнул ей, когда она подтвердила смерть В<ладимира> Владимировичам — врёшь! Продаёшь Маяковского!!! Аналогично вспоминаю случай, когда меня перевели в 1-ую “наблюдательную” [(буйную)] комнату из-за вспышки ярости и протеста за „Сталина и Маяковского”. В течение часа я кричал в спокойной 2-ой палате: „Да здравствует Генеральный Секретарь Компартии Мира — Иосиф Сталин! Да здравствует вождь поэзии 20 века — Владимир Маяковский!” Долго терпели мой патриотизм, социальный и поэтический, медперсонал и врачи — и, наконец, прекратили: очень буйно это было!]

— ошибочным, а мой интеллект — не разрушенным, сохранившимся, — принёс он мне первую весть о смерти Маяковского — Вечёрку с известием о конце поэта. Я прочёл заметку и с негодованием крикнул: фальшивка! неправда!! — и отвернулся к стене. Даже в моём больном горячечном мозгу, бредившем тогда очень тяжко, явился яростный протест против смерти Маяковского — так я любил его и помнил и больной, не поверил я и Бронке Каменской — и с яростью крикнул ей, когда она подтвердила смерть В<ладимира> Владимировичам — врёшь! Продаёшь Маяковского!!! Аналогично вспоминаю случай, когда меня перевели в 1-ую “наблюдательную” [(буйную)] комнату из-за вспышки ярости и протеста за „Сталина и Маяковского”. В течение часа я кричал в спокойной 2-ой палате: „Да здравствует Генеральный Секретарь Компартии Мира — Иосиф Сталин! Да здравствует вождь поэзии 20 века — Владимир Маяковский!” Долго терпели мой патриотизм, социальный и поэтический, медперсонал и врачи — и, наконец, прекратили: очень буйно это было!]

Теперь — самое главное: что дала мне встреча с Маяковским? Встречей с ним я считаю свой вход в то русло, в которое я был введен нашей революцией. Это года 19, 20, 21, когда я продрал глаза и на Маяковского. Я увидел впервые в жизни рост и кубатуру его поэзии. Я увидел его выходящим из наших новых лет, голого, как солнце, т.е. голого без гуньки кабацкой и фрачности старого мира. Его слово было необычно — вернее: такого никогда ещё не было.

Повторялось столетнее чудо: 100 с лишним лет назад вставал тогдашний Пушкин тоже новатором своего времени. И так же, как и Маяковского, его лаяли и на него побрехивали писатели его современники, даже любящий Кюхельбекер и то повизгивал: слаб Пушкин, слаб Пушкин!.. А слабый Пушкин освобождал русскую поэзию и вообще художественную литературу также от вчерашней и давнишней завали, говорил и “пел” совсем новым русским манером. Теперь это далеко — и заобыкновенилось, — и вошла крепко в быт бывшая новизна, отставая уже от нашей быстри, хода жизни, темпов. Вот здесь и понадобился Маяковский — его сила, рост и кубатура подлинно новой поэзии.

Так вернемся к вопросу: что же дала мне моя жизненная поэтическая встреча с Маяковским, т.е. с его творчеством — конкретно и реально? Когда-то в 1920 году, ослепленный, оглушенный и изумлённый светом, грохотом и чудесами ломающей всё старое новой жизни, я усомнился честно-производственно, т.е. профессионально-литературно: а может ли изветшавшая оболочка литературы-слова вынести атмосферы давления и кипения революционного действия? Я призвал даже как аргумент закон сопротивления материалов. Но, видно, я тогда был плохим физиком, либо — плохим профессионалом, — я просчитался. Благодаря этому просчёту я не писал стихов почти 12 лет. Я варился в общем котле, учился, глядел в оба и в полтора — и в 4 глаза! И вернул меня к моему профессиональному делу поэта — Маяковский.

Во 1-ых, я продрал глаза на его поэзию, как сообщал здесь раньше, уже в 19, 20, 21 года революции. Здесь в Москве, встретившись с ним, я глядел на него, слушал его, пытая его стихи, его дело, его работу. Я увидел и узнал именно у него и через него — что именно в его поэзии закон сопротивления материалов, т.е. равновесие силы материала-слова и боевого его смысла и действия — им соблюдён, вернее, точно: он нашёл словесный материал, его форму, и закалил всё своим поэтическим трудом новатора — и зажёг гигантское солнце своего поэтического слова и дела.

Это дало и мне уверенность и силу: искать и находить.

Я ищу, нахожу, и буду делать это до самой своей смерти, буду верным соратником и продолжателем великого дела Маяковского. “Маяковский и мы!” — вот лозунг нашего общего большого и важнейшего поэтического дела, работы, литературы!

ВСТРЕЧИ НА МОЕЙ ДОРОГЕ104

Моя дорога — путь без широкой славы, но и без бесславия. Хотя, если слово “бесславие” понимать эмпирически просто — то мои эти хронологически последние годы в Москве — это бесславие, т.е. просто годы славы, что меня нет нигде. Простите за плохое “мо”.105

Мой путь — лесной, через лес — густой, северный “волок”, почти тайга, где меня и не видно. Оттого я и люблю больше всего лес, больше равнин, хотя — степи люблю тоже. В лесу — чудеса, там — леший бродит, русалка сидит на ветвях. А родился я как раз в бывш‹ей› Тамбовской губернии, ныне Воронежская область, где лесов-то маловато — больше — рощи. Но всё-таки — моя дорога лесная. Что ты тёмный лес — призадумался? Ревёт ли зверь в лесу густом…106 И дорога моя — зелёная, хлорофилловая — зелёный цвет — любимец Хлебникова и мой. Ведь и поэзия — это озеленение. Правда.

И дорога моя — зелёная, хлорофилловая — зелёный цвет — любимец Хлебникова и мой. Ведь и поэзия — это озеленение. Правда.

И ещё моя дорога — речная, лесная и речная. Река — движение, всё течет. Текя ‹так!›, она впадает в море, а то — сливается с океаном. Так и поэзия: её функция — озеленение, хлорофиллокация, а её основная жизнь — ритм — течёт как река. Вот и новооткрытый Хлебниковым закон движения ритма: единство песенного распева — это беспрерывное движение рек, родников, речушек и речений поэзии к морям и океанам мирового общего единства Творчества (Поэзии).107

И выходит, что моя сознательная дорога, т.е. в том времени моего сознания, когда оно увидело и поняло — из дремучего леса, полного хлорофиллом, вышла она и пошла, но сначала речение, а потом река — двигаться, течь, плыть своими ритмами, звуковыми и зрительными образами.

Это было время моей встречи с поэтом Григорием Петниковым,108 ближайшим к Хлебникову его соратником и продолжателем.

ближайшим к Хлебникову его соратником и продолжателем.

До этого я хоть и любил Хлебникова — но любил его полусознанием, а не знанием. Я чувствовал его необычайность, а в чём она — не сознавал. Мешал этому сознанию выбросивший меня из своего живота жизни символизм и символисты, хотя крупнейший из них, Вячеслав Иванов, сам очень ценил и любил Хлебникова. Но и он не знал самого главного в Хлебникове, в котором его пленяло — то, что незадачливый нынешний исследователь, с позволения сказать, совсем незрячий и слепой кутёнок, Сурков, гордо-самоуверенно называет “архаикой” и “реакционерством”109 в Хлебникове. На самом деле это знаменитый, по Тютчеву, “древний хаос”,110

в Хлебникове. На самом деле это знаменитый, по Тютчеву, “древний хаос”,110 с которым Хлебников всю свою поэтическую жизнь боролся и преодолел его. Вот этого-то, одного из самых главных в Велемире факторов его замечательного поэтического дела — и не видел в Xлебникове Вячеслав Иванов, как не видел этого и ныне слепой Сурков.111

с которым Хлебников всю свою поэтическую жизнь боролся и преодолел его. Вот этого-то, одного из самых главных в Велемире факторов его замечательного поэтического дела — и не видел в Xлебникове Вячеслав Иванов, как не видел этого и ныне слепой Сурков.111 И когда вышла первая моя книга «Весна после смерти», в которой уже был переборон ‹так!› символизм, — я, выросший из недр символизма, всё ещё самого главного не сознавал, не видел — а предугадывал. То же самое произошло со мной много раньше в моей классовой среде и быту. Родился я в девяностых годах в российской империи, в маленьком уездном городе Лебедяни, Тамбовской губернии.

И когда вышла первая моя книга «Весна после смерти», в которой уже был переборон ‹так!› символизм, — я, выросший из недр символизма, всё ещё самого главного не сознавал, не видел — а предугадывал. То же самое произошло со мной много раньше в моей классовой среде и быту. Родился я в девяностых годах в российской империи, в маленьком уездном городе Лебедяни, Тамбовской губернии.  Родился в семье лебедянского купца 2‹-й› гильдии Василия Ивановича Чурилина как его единственный сын и наследник. Но и эта единственность и наследование оказались призрачными. Уже подростком 15‹-ти› лет я знал от тётки, сестры моей покойной матери, что я не сын В.И. Чурилина, а мой отец — еврей, провизор, и что я — плод любви, на самом деле то, что в народе называется ‹2 нрзб›, а русскими: выб....док.

Родился в семье лебедянского купца 2‹-й› гильдии Василия Ивановича Чурилина как его единственный сын и наследник. Но и эта единственность и наследование оказались призрачными. Уже подростком 15‹-ти› лет я знал от тётки, сестры моей покойной матери, что я не сын В.И. Чурилина, а мой отец — еврей, провизор, и что я — плод любви, на самом деле то, что в народе называется ‹2 нрзб›, а русскими: выб....док.

На самом деле среда моя меня, как и символизм, начала выбрасывать из себя и от себя отбрасывать куда раньше. Да и как иначе? — Мама моя, сама выше своей среды развитием, начала меня учить читать с 3-х лет, 4‹-х› лет я уже сносно читал печатное и прочёл впервые у мамы наверху её любимую книгу: Дюма — «Анна Австрийская».112 Жадность к чтению была у меня огромная. Я перечитал все, что у мамы было наверху, всю беллетристику, и уже 9‹-ти› лет удивлял всех в доме и округ своим развитием, Я разговаривал с взрослыми, как взрослый молодой человек со средним образованием. Многие удивлялись, а многие качали головами и пророчили: с ума сойдет, быть худу, Библию уж читает! А я действительно добрался и до Библии, и всё, что было там поэтически образным — мной было прочитано и запомнено. С этой стороны я был несомненным вундеркиндом.

Жадность к чтению была у меня огромная. Я перечитал все, что у мамы было наверху, всю беллетристику, и уже 9‹-ти› лет удивлял всех в доме и округ своим развитием, Я разговаривал с взрослыми, как взрослый молодой человек со средним образованием. Многие удивлялись, а многие качали головами и пророчили: с ума сойдет, быть худу, Библию уж читает! А я действительно добрался и до Библии, и всё, что было там поэтически образным — мной было прочитано и запомнено. С этой стороны я был несомненным вундеркиндом.

Странно, что с детства я не любил особенно чтоб — стихов. У Пушкина меня занимала проза: «Капитанская дочка», «Повести Белкина». Стихи Лермонтова мне пришлись лучше: я их любил больше. Вину тому должны искать в гимназии: с подготовительного класса надо было задалбливать стишки. А вообще художественное чтение меня поглощало — в гимназии уже в 3 классе мне давали книги из фундаментальной библиотеки: я ухитрился ученическую — проглотить от и до — восьмилетним. [Отсюда — великолепное] Правописание — благодаря зрительной памяти, конечно. Стихов я в детстве не писал. Я только импровизировал пародийные “речи”: так, например, я насмешил и восхитил всю “интеллигентную” часть трактира В.И. Чурилина, его т.е. руководство — знаменитого у нас канареечника и тайно-поэта, буфетчика Гаврила Фёдоровича Палова и винного буфетчика Игнат‹а› Николаевича Прусов‹а›, книгочея, — тем, что произнёс яркую и “обличительную” речь против нашей горничной ‹1 нрзб›, уснастив “речь” цитатами из писания и библии! Эффект был огромный!

Потом помню: мне было 13 лет, третьеклассник гимназии. Приехала к соседям из Ельца знакомая портниха, довольно развитая молодая женщина, читавшая много. Я гулял с ней по улице, мимо наших домов — и говорил, говорил о Художественном театре в Москве (по фельетонам Дорошевича и Яблоновского113 в «Русском Слове»!) и Шаляпине (те же источники — но тут же фантазировал и отсебятины ‹так!›). И тут я восхитил слушательницу — придя к соседям, дома ‹так!›, она с восторгом заявила: да это гениальный мальчик! Я среди студентов не слыхивала такого развития! И получила ответ: да он — полоумный, он книжками считался ‹так!›; нашла, кого хвалить! Тиша-то — чумной, шамашедший!

в «Русском Слове»!) и Шаляпине (те же источники — но тут же фантазировал и отсебятины ‹так!›). И тут я восхитил слушательницу — придя к соседям, дома ‹так!›, она с восторгом заявила: да это гениальный мальчик! Я среди студентов не слыхивала такого развития! И получила ответ: да он — полоумный, он книжками считался ‹так!›; нашла, кого хвалить! Тиша-то — чумной, шамашедший!

Очевидно, и в Лебедяни, и у нас в Союзе писателей у некоторых одинаково незаурядное считается шемашедшим. Трогательное единство, корреспонданс!

Уже после окончания гимназии я пробую писать стихи. Странно — но тогда на меня действовал... Надсон. Я над ним плакал! Ряд стихов я послал в «Ниву». И получил от тогдашнего редактора «Нивы», писателя Светлова,114 письмо, где он, обратив внимание на мои стихи, поощрительно резюмировал: в вас есть поэтическая жилка... учитесь... работайте — и присылайте нам на просмотр. Через 2 года первые мои стихи появились в «Литературном приложении» к «Ниве», июль 1908 года — «Мотивы».

письмо, где он, обратив внимание на мои стихи, поощрительно резюмировал: в вас есть поэтическая жилка... учитесь... работайте — и присылайте нам на просмотр. Через 2 года первые мои стихи появились в «Литературном приложении» к «Ниве», июль 1908 года — «Мотивы».

По приезде в Москву в 1906 г. первые студенческие годы проходят под знаком увлечения символистами Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом. Но особенно пал мне в душу — Иван Коневской. В дальнейшем “властителем дум” сделался Андрей Белый. Его поэзия и проза были трамплином, от которого меня отбросило потом — вперёд и выше! В Белом меня привлекли его ритмика и интонационность. В Коневском — своеобразие синтаксиса. Оба поэта серьезно влияли на меня тогдашнего. Вот отсюда вышла «Весна после смерти», первая книга, введшая меня в русскую поэзию 20 века.

Ещё в мои студенческие годы, особенно так к окончанию их, я серьёзно ознакомился с русским символизмом и декадентством. В 1918 г. за границей, в Лозанне, где я “совершенствовал” себя во французском языке, я, пользуясь библиотечкой русского Мезон Попль,115

Ещё в мои студенческие годы, особенно так к окончанию их, я серьёзно ознакомился с русским символизмом и декадентством. В 1918 г. за границей, в Лозанне, где я “совершенствовал” себя во французском языке, я, пользуясь библиотечкой русского Мезон Попль,115 где оказался весь комплект «Весов» за все их годы и «Золотое Руно». Там же были и Белый, и Брюсов, Блок и Сологуб, и Вячеслав Иванов, Ремизов, Кузмин — кто-то щедро наградил полки. Эмигрантское положение! Всё это мной было ещё раз прочитано и конспектировано. ещё раз внимательно я прочитывал русских символистов и проверял себя и их — взаимоотношения.

где оказался весь комплект «Весов» за все их годы и «Золотое Руно». Там же были и Белый, и Брюсов, Блок и Сологуб, и Вячеслав Иванов, Ремизов, Кузмин — кто-то щедро наградил полки. Эмигрантское положение! Всё это мной было ещё раз прочитано и конспектировано. ещё раз внимательно я прочитывал русских символистов и проверял себя и их — взаимоотношения.

И опять ближе ко мне оставались былые: Иван Коневской и Андрей Белый. Из французов-поэтов тогда восхищал меня Поль Верлен. Пригляделся я и к Лафоргу. Встречно ахнул я на Франца Вийона, и этот был очень хорош для меня! ещё позднее я познакомился с дружком Верлена, озорником Ж.‹так!›А. Рембо. И этот занял меня, моё воображение. И наконец — ещё по и по спустя, уже после выхода «Весны», перед встречей с Петниковым — начал я интересоваться Стефаном Малларме.

Немцев, к сожалению, кроме классиков по переводам, я не знал в эти годы. Позднейше совсем, в зрелости, почти параллельно с Пастернаком заинтересовался я Р.-М. Рильке. Потом благодаря Петникову познакомился я с молодыми поэтами-немцами-экспрессионистами и даже перевел Курта Абира ‹?›, Курта Теймпля ‹?›, Августа Штрома, Альберта Эренштейна.116

Помню: сильное впечатление в ранние мои годы на меня оказал Уитмен.

Из русских прозаиков с самых ранних лет восхищал, как восхищает и сейчас, — Лесков. Это — мой спутник. Любил и люблю Гоголя — это тоже и учитель, и спутник до сих пор. В зрелые мои годы пришла любовь к Толстому и Гончарову. Я вижу ясно и поныне — какие это разбойнички, моё почтение! Есть чему поучиться — конечно, не по-фадеевски и подобным. Они просто шьют и кроят по толстовскому фасону. Во-первых, толстовский фасон — это отлично, но старомодно. Во-вторых, раз это — старомодно, увы, тогда для нас не отлично. Попробуйте походить сейчас в галстухе, три раза обматывающем шею. Тогда — это имело смысл, сейчас — никакого, лучше отстёгивать летом ворот рубашки, как это и приняли у нас.

Итак, изучение и грызьба символячьего гранита началось и шло у меня в мои юные, студенческие, годы. Это накапливало во мне поэзию, которая будто и шла из истины символизма, но по существу, как правильно определил это О.М .Брик в своем вступительном слове к моей книге «Жар-Жизнь»,117 — была пародийной.

— была пародийной.

Это действительно показала книга «Весна п‹осле› смерти», в которой большая часть стихов — пародийны. От этого-то символисты поспешили назвать её и футуристической или кубофутуристической, ибо они чуяли во мне — их же свергателя, их же разрушителя — и поспешили отмежеваться. А “футуристы” — Маяковский, Асеев, Петников очень внешне ‹?› отнеслись к «Весне» — отчасти по её паспорту, по месту её прописки — «Альциона», отчасти по эмпирическим вехам: Коневской — Андрей Белый. И не отрицая высокого мастерства поэта, её символячья плаценда не была ей прощена — вместо того, чтоб по-повивальному отрезать её и наградить новорожденного ребенка звонким шлепком по заду — чтоб закричал: о, — ляло! они и плаценды не отрезали, а к ребенку повернулись сами задом: символяка-де. Напрасно, дорогие товарищи — сами видите, что поспешили. А выход «Весны» в 1915 году был событием двух родов: 1-ый, типографски-издательский — издание выделилось замечательной формой и тщательностью. 2-ое: поэт, никогда к‹оторого› и не слыхивали раньше — сразу заявил ‹себя› большим мастером. Об этом мне говорил Л.В. Ниславский‹?›,118 Александр Блок говорил, но позже, своему другу В.А. Зоргенфрею: „я прозевал большого поэта”.119

Александр Блок говорил, но позже, своему другу В.А. Зоргенфрею: „я прозевал большого поэта”.119 Но В.В. Маяковский “ругался” — мне передавала моя кузина Е.И. Л‹амаки›на,120

Но В.В. Маяковский “ругался” — мне передавала моя кузина Е.И. Л‹амаки›на,120 что он ругал книгу и меня (ясно, что за символячий паспорт и эпиграфы). Пародийность её была распознана и определена значительно позже замечательным знатоком русской поэзии 20 века О.М. Бриком. Вот его строки:

что он ругал книгу и меня (ясно, что за символячий паспорт и эпиграфы). Пародийность её была распознана и определена значительно позже замечательным знатоком русской поэзии 20 века О.М. Бриком. Вот его строки:

Тихон Чурилин прошёл хорошую поэтическую школу.

Стихи он начал писать давно — ещё в дореволюционное время.

Писал так, как писали лучшие поэты ущербного символизма.

Блестящая техника, тончайшее поэтическое чутьё и призрачная сверх-идеалистическая, почти уже пародийная тематика.

121

Выпустив в ‹19›15 году «Весну» — автор (т.е. я — Т.В. Ч‹урилин›) затосковал. Сторожевым отцовским инстинктом (должно быть, есть и такой, параллельно материнскому) он чуял — то, да не то. Пародийности было ему мало, он тосковал по новизне, по иному. И в 1918 году встреча в Харькове с Григорием Петниковым мне открыла глаза на то, что стало для меня законом поэзии, его же не перейдёшь и не объедешь на коне символизма. Это был знаменитый закон Хлебникова «Распевочное единство». Я наконец осознал Хлебникова как надо. И началась для меня музыка — о-та! под неё заплясали и лес, и горы!!

«Распевочное единство». Это гениальное исследование Хлебниковского начала поэзии замечательного, рано погибшего юноши Земного шара, Богдана Божидара (Гордеева).122 Советую всем интересующимся Хлебниковским началом поэзии внимательно не только прочитать — а и проштудировать эту книжку. Издана она изд‹ательст›вом «Лирень» и из‹дательством›вом «Центрифуга». В настоящее время — библиографическая редкость. Есть, конечно, в б‹иблиотек›е Ленина и должна быть в библиотеке им. Маяковского в Маяковском переулке.

Советую всем интересующимся Хлебниковским началом поэзии внимательно не только прочитать — а и проштудировать эту книжку. Издана она изд‹ательст›вом «Лирень» и из‹дательством›вом «Центрифуга». В настоящее время — библиографическая редкость. Есть, конечно, в б‹иблиотек›е Ленина и должна быть в библиотеке им. Маяковского в Маяковском переулке.

У меня её украли — “любитель” в Крыму, Симферополе в 1922 г. Просто безвозвратная потеря.

Надо рассказать тем, кто будет читать эти строки, — в чём тут зарыта собака? Собака зарыта в воде, которая течёт, если она не прудовая, не озерная, не болотная. Речная и Морская вода течёт — и в этом вся суть. Вспомните изумительное Гераклитово древнее откровение (открытие) — „Всё течет”. Т.е. всё, что течёт (движется) есть жизнь. Всё, что стоит — есть смерть или анабиоз (полу-смерть).

Надо рассказать тем, кто будет читать эти строки, — в чём тут зарыта собака? Собака зарыта в воде, которая течёт, если она не прудовая, не озерная, не болотная. Речная и Морская вода течёт — и в этом вся суть. Вспомните изумительное Гераклитово древнее откровение (открытие) — „Всё течет”. Т.е. всё, что течёт (движется) есть жизнь. Всё, что стоит — есть смерть или анабиоз (полу-смерть).

Давайте, друзья — и “враги” — т.е. не верующие и сомневающиеся (слепые), будущие читатели этих строк, посмотрим назад, в прошлое нашей поэзии, в её ретроспект.

В очень далеком прошлом, которое и забито ‹так!› и полуубито вдосталь, поэзия не писалась, а пелась или говорилась. Тогда всякий стих был — песней.

Песни эти были прежде всего — живыми, т.е. они не были закованы в доспехи метра — размера, тяжёлые и ныне проржавленные, хоть их и чистили мылом, мелом — или иногда слишком усидчивыми задами. Они текли, т.е. двигались ритмом свободно, в так называемом лирическом “беспорядке” ритма. Вот это был исток поэзии народной, её замечательное русло, полное жизни, — и это мы видим теперь в восстановленной мудростью политики нашего вождя Сталина поэзии и искусства всех народностей нашего Союза. Ашуги, творцы, сказители123 показывают нам это живописное русло поэзии. Оно замечательно, оно живет, п‹отому› ч‹то› движется, течёт в свободе своего ритма.

показывают нам это живописное русло поэзии. Оно замечательно, оно живет, п‹отому› ч‹то› движется, течёт в свободе своего ритма.

А вот русское декадентство и особенно русский символизм заковали русскую песню в такую стальную броню изысканных и утончённых всевозможных размеров — метров, что поэзия поржавела ‹?› от этаких жестяных и металлических изделий! Она мертвела не только от символизма и декадентства — тот натурализм, т.е. гробовая доска творчества (poesiae), который был в чести и у тогдашнего среднего и высшего мещанина (ибо — кто, как не мещанин в искусстве, был великосветский болван, болванчик, которых так хорошо выставил гениальный старик Лев Толстой в «Плодах просвещения» — да и в «Анне Карениной», да и в «Отце Сергии», да и в «Войне и мире». — Взять и увеликосветить болвана и болванчика в искусстве, также не имевших вкуса и понятия). Известно кто был в чести: в поэзии — К.Р. — плохой плет, вроде Надсона, и ныне поющего так же плохо гражданственной силе ‹так!›, как и плохо пел патриоти‹чность›, да и лирически К.Р. — Константин Романов,124 да и Плещеев, да и П.Я. — народносусальный эсер, придворный поэт «Русского Богатства» Л. Мельшин125

да и Плещеев, да и П.Я. — народносусальный эсер, придворный поэт «Русского Богатства» Л. Мельшин125 — каждый по-своему. Но силы поэзии не было, такой силы, какая была у Некрасова, — а шёл Некрасов от народной песни, не стесняя её оковами строчек и изысканных размеров в ущерб движению — течению — ритму. Да и действительно превосходная мастерская поэзия, классическая по существу своему, была великолепным озером, которое чудесно отражало воздушную природу своей стоячей водой-зеркалом. В озеро впадали ручьи, роднички, которые сами текли, жили. Это были народные струи песен, сказов, которые, струясь жизнью и живя движеньем ритма, влились — и застыли в чудной стоячей воде озера.

— каждый по-своему. Но силы поэзии не было, такой силы, какая была у Некрасова, — а шёл Некрасов от народной песни, не стесняя её оковами строчек и изысканных размеров в ущерб движению — течению — ритму. Да и действительно превосходная мастерская поэзия, классическая по существу своему, была великолепным озером, которое чудесно отражало воздушную природу своей стоячей водой-зеркалом. В озеро впадали ручьи, роднички, которые сами текли, жили. Это были народные струи песен, сказов, которые, струясь жизнью и живя движеньем ритма, влились — и застыли в чудной стоячей воде озера.

Хлебников первый после Пушкина, нарушившего своим смелым новаторством торжественную оцепенелость русской поэзии, — нарушил великолепный стоячий покой, статику четырехстопных, пятистопных ямбов и иных метров послепушкинской поэзии — вольным движеньем ритма, беря не одинаковые для того размеры: ямб, анапест, дактиль, хорей, — а пользуя их без церемоний симметрии размеров, а беря их все в чредовании — но в единстве одного цельного распева.126 Читая его любое стихотворение, вы видите ‹...›127

Читая его любое стихотворение, вы видите ‹...›127

Асеев

Это самый близкий к Маяковскому соратник, собрат-поэт. — „Есть ещё у нас Асеев, Колька — этот может, хватка у него моя!”128 Асеев вместе с Григорием Петниковым также близко стояли к Хлебникову, были его ближайшими собойцами, собратьями-поэтами.

Асеев вместе с Григорием Петниковым также близко стояли к Хлебникову, были его ближайшими собойцами, собратьями-поэтами.

Петниковский «Лирень», книгоиздательство крошечное, как ноготь на мизинце возлюбленной — поэзии, было в свое время замечательным по чистоте отбора издаваемых им: Хлебников, Божидар, Асеев, Петников, Новалис — и потом в конце своей жизни и даже в огне революции — Тихон Чурилин. Потом — Хлебниковские «Временники» — боевые бюллетени русского футуризма — редколлегия: Хлебников, Петников, Асеев, Каменский Василий.129

Петниковский «Лирень», книгоиздательство крошечное, как ноготь на мизинце возлюбленной — поэзии, было в свое время замечательным по чистоте отбора издаваемых им: Хлебников, Божидар, Асеев, Петников, Новалис — и потом в конце своей жизни и даже в огне революции — Тихон Чурилин. Потом — Хлебниковские «Временники» — боевые бюллетени русского футуризма — редколлегия: Хлебников, Петников, Асеев, Каменский Василий.129 Всё это было молодо, романтично, задорно, поэтично, ново, как пенье певчих птиц после зимы — только-только. Хорошее было время в тогдашней кругом плохой жизни.

Всё это было молодо, романтично, задорно, поэтично, ново, как пенье певчих птиц после зимы — только-только. Хорошее было время в тогдашней кругом плохой жизни.

Я повстречался с Асеевым в 1924 году. Меня свёл с ним собственно по телефону этот проклятый NN, поэт и журналист, тогда близко стоявший к Асееву, Маяковскому, Брику. Я стал бывать у Асеева на верхотурье в доме Вхутемаса на Мясницкой. Квартира Асеева была штабом связи с Дальним Востоком, откуда он только что приехал:130 но твёрдо его посещали 2 чел‹о›в‹е›ка, молодых дальневосточников, признающих в Москве — писание чернилом, карандашом, мелом, ещё черт знает каким писаком.131

но твёрдо его посещали 2 чел‹о›в‹е›ка, молодых дальневосточников, признающих в Москве — писание чернилом, карандашом, мелом, ещё черт знает каким писаком.131 Туда же собирались все боевые свежие деятели искусств: поэты, художники, музыканты, — студенты.

Туда же собирались все боевые свежие деятели искусств: поэты, художники, музыканты, — студенты.

Внешне Асеев был в то время очень занятным, интересным, особым. Есть книжечка его стихов, изданная «Огоньком» с заголовком «Песни».132 Там на обложке его фото — молодой серый волк. Тогда он таким и был — молодой остролицый серый волк — для врагов. Для друзей он был обаятельно прост, открыт, душевен, певуч и туго-упруг, как тетива боевого лука. Помню вечера у Асеева на Мясницкой в 1924–1925 г. Когда собирались свои: Пастернак, Брик, Синяковы, Мария и Вера,133