убликуемые ниже воспоминания Д. Бурлюка представляют собой отрывки из его рукописи, направленной в 1930 харьковскому искусствоведу М. Зубареву. Отсутствие целостности, многочисленные повторы и обращения к адресату, вкрапленные в текст, не позволяют рассматривать их как единое и завершённое литературное произведение. По этой причине мы отказались от опубликования здесь ряда фрагментов рукописи, дополненных и изданных Д. Бурлюком в последующие годы. Так, в выпускаемом им в Нью-Йорке малотиражном (часть номеров снабжена пометкой “На правах рукописи”) журнале «Color and Rhyme» в разные годы были напечатаны обстоятельные воспоминания Д. Бурлюка и его супруги М.Н. Бурлюк (Еленевской) о В. Хлебникове, В. Маяковском и о первых шагах футуризма в России (№№ 13 — 1940, 26 — 1952, 31 — 1956, 49 — 1961, 55 — 1964/1965 и др.) ‹...› Незначительные купюры в тексте Д. Бурлюка обозначены нами многоточием, заключенным в угловые скобки; границы отдельных отрывков, расположенных в тексте Д. Бурлюка не подряд, — увеличенным интервалом и строкой точек. Заглавие дано редакцией.

убликуемые ниже воспоминания Д. Бурлюка представляют собой отрывки из его рукописи, направленной в 1930 харьковскому искусствоведу М. Зубареву. Отсутствие целостности, многочисленные повторы и обращения к адресату, вкрапленные в текст, не позволяют рассматривать их как единое и завершённое литературное произведение. По этой причине мы отказались от опубликования здесь ряда фрагментов рукописи, дополненных и изданных Д. Бурлюком в последующие годы. Так, в выпускаемом им в Нью-Йорке малотиражном (часть номеров снабжена пометкой “На правах рукописи”) журнале «Color and Rhyme» в разные годы были напечатаны обстоятельные воспоминания Д. Бурлюка и его супруги М.Н. Бурлюк (Еленевской) о В. Хлебникове, В. Маяковском и о первых шагах футуризма в России (№№ 13 — 1940, 26 — 1952, 31 — 1956, 49 — 1961, 55 — 1964/1965 и др.) ‹...› Незначительные купюры в тексте Д. Бурлюка обозначены нами многоточием, заключенным в угловые скобки; границы отдельных отрывков, расположенных в тексте Д. Бурлюка не подряд, — увеличенным интервалом и строкой точек. Заглавие дано редакцией.О предках своих мог бы написать целую книжищу. И напишу когда-нибудь, времени больше будет. Пока пишу по-русски. А потом, может быть, и на родной украинский язык перейду. Ибо родился на Украине, ныне под бурей великой Революции ставшей свободной и неозримо прекрасной.

Украина, братски связанная с Великим Союзом Советских Республик Ленина, была и остается моей Родиной.

Там лежат кости моих предков.

Вольных казаков, рубившихся во славу силы и свободы.

Я посчитал своим долгом здесь в нескольких чертах вспомнить некоторых из предков моих, ибо чую всегда связь с ними; хотя кажется на первый взгляд, они и я так различны, но прочтя о них до конца, читатель увидит роль наследственности.

Жизнь моя, пролетевшая мимо взмахами 47 лет крыльев поспешных, распадается формально надвое, как художника и писателя.

До января 1904 года и позже.

В январе 1904 года в Херсоне была устроена выставка, на коей экспонировали я и сестра Людмила,1![]()

![]()

Таким образом, в текущем году исполнилось “официально” 25 лет моей художественно-литературной деятельности.

Чтобы разобраться в самом себе, „гнотхи сеавтон”, как говорили греки, познай самого себя, — надо узнать о своих предках, ибо оттуда пришли те черты характера, с которыми приходится потом всю жизнь пытаться строить. Иногда возложенная на себя миссия так мало вяжется с наследственным... и тогда приходится пересоздавать себя.

Родился 9 июля (ст. ст.) 1882 года на хуторе Семиротовщине (легенда о Петре I-м во время войны с Карлом), вблизи Рябушек Лебединского уезда Харьковской губернии. Домик стоял на высоком холме над ставком. У постели роженицы была баба-повитуха, а роды были (первые) трудными. Мать рассказывала: очнулась после муки, тянувшейся целые степные сутки... Мальчик родился... Тишина, запах цветов и листьев рощ дубовых... Песни возвращающихся с полей... Закат победоносно-торжествующий пылью золотой, оранжевыми и лимонными красными отблесками. Жить, жить...

Дед Фёдор Васильевич был крутого нраву. Он сердился на моего отца Давида Фёдоровича, что тот женился на городской...

— Ишь, учёную привез... скубенты... нигилисты... — сердито ворчал тяжёлый, грузный старик.

Ворчал, а сам своих трёх сыновей (Давид, Егор, Евстратий) и дочерей (Вера, Татьяна, Анюта, Марьяна) всех сквозь университеты провёл.

Видел старик: учёные начинают в жизни верх брать, думал так весь уезд захватить в свои руки... Но ошибся. Бурлюки обучились, а учение вырывает из грядок...

Только лишь неучёные всю жизнь репой в одной гряде сидят.

Мать говорила, что моё появление на свет помирило Фёдора Васильевича с отцом.

Отец и мать, живя на хуторе, решили вести трудовой образ жизни.

Сами работали. Носили зерно в млын на гору. Отец брал пятипудовый мешок, а матери насыпал 20 фунтов. Скоро это надо было оставить. Хрупкая матушка (урождённая Людмила Иосифовна Михневич из Ромен, а ранее Нежино) захворала, надорвав спину.

Гнездо Бурлюков было в Рябушках.

Прадед Василий заложил его ещё во времена наполеоновского нашествия.

Занимался пчёлами, потомок вольных запорожцев, никогда не знавших крепостного права. Василий-прадед дожил до 86 лет; последние годы спасался, за неимением пещеры жил в коморе — лето и зиму, занимаясь духовным самоуглублением.

На приходившую старуху жену кричал: „Отыди, счадие адово!” Та плакала.

У Василия было много детей. Я помню Фёдора, Мелетия, Анания и, кажется, Ивана.

Бурлюки отличались высоким ростом, ловкостью и силой. Трое из этого поколения Бурлюков погибли трагически.

Мелетий имел, подобно Ананию и Фёдору Васильевичу, большие хозяйства, крепкие дома, амбары и другие угодья и удобья; спал по-степному. Смыкались ворота и калитки на запоры дубовые, железные. На степи украинской, пустынной тогда ещё и старомодной, среберяно змеился позёмок. Спущены собаки, злокосматые, чужих не видевшие...

Дом Мелетия Васильевича подобен форту, сооруженному из толстых дубовых бревен. Окна ставнями закрыты на болты, а те задвинуты глубоко в рамы дубовые, кленовые...

Спит Мелетий Васильевич, чутко дремлет его жена... В одну из таких ночей случился пожар.

Успели выскочить, но Мелетий, выскочив в оснеженный сад, вспомнил о документах, бумагах и деньгах, оставшихся в крепком ящике массивного стола в кабинете...

Твёрдо сквозь дым и искры вернулся в косыми, злыми, бегающими огнями из соседних комнат озарённый кошмарно кабинет. Ключ не подошёл. Пришлось ломать стол. У Мелетия Васильевича сила была бурлючья, руки, как крюки, но украинский столяр сладил всё не по-теперешнему — тяп да ляп. Вот наконец ящик вынут, и в руках Мелетия Васильевича... Но оступление из кабинета уже отрезал целый страшный суд языков огненных. Стал биться Мелетий Васильевич в окна, разбивал их, кричал... но ставень дубовых сломать не мог...

Решил через огонь идти... Шёл, проваливался сквозь сгоревший местами пол, вылазил и снова на костях своих крепких шёл, дул на загорающиеся бумаги...

В кухню выполз, а здесь пол был глинобитный... Выхватила спасающегося хозяина подоспевшая помощь.

Всё сгорело на старике, один пояс, ремешок остался, а когда посадили умирающего в бане в ванну с водой, страшно оползло обгоревшее мясо, и кости на умирающем обнажились.

Так умер Мелетий Васильевич.

Я эти случаи из семейной хроники Бурлюков привожу не впустую, и читатели увидят смысл этой и нижеследующей истории.

Иван Васильевич был ростом высок, холост и жил с братом своим Ананием, имея одно общее хозяйство.

Мне приходилось в юности бывать в этой усадьбе, когда уже всё стало в упадок приходить, но и то можно было ещё вообразить обеспеченность и зажиточность, с какой жили вольные казаки Украины в прежние времена, имея в балках усадьбы, любовно обстроенные пасеки, полные роями несущих мёд душистый пчёл, а на прозрачных ручьях и речонках — мельницы, что под сенью верб серо-зелёных с истым шумом вращали своими чёрными, как раки, колёсами, чтобы далеко в степь разнести сладкий тёплый запах муки, смолотой уже из нового, оправдавшего надежды урожая. Крепостное право, гнусно глумившееся над человеком при царях в других странах, на Украине менее корни пустило и не так бросалось в глаза, не так обездолило народ. Много жило на Украине потомков недавних запорожцев вольных, чьи роды избегли отвратной участи крепостной зависимости.

Иван Васильевич любил в ясные зимние дни по свежему снегу на лёгких санках-козырках на бодрой лошади в соседнее местечко к знакомым барышням прокатиться.

Случилось только, что однажды, когда он с утра уехал таким манером, перед вечером на двор обратно примчался конь, в мыле, весь трясущийся, с глазами, кроваво заведёнными.

Чуя недоброе, снарядили верховых навстречу Ивану. А позже и всё происшедшее было восстановлено и передавалось так:

Иван Васильевич сделал на своих козырках уже более полдороги, как вдруг он увидел на конце поля, которое переезжал, две чёрные точки... Будто два телёнка... Конь заострил уши и стал нервничать... А волки, это были они, кругами шли по полю, всё туже заворачивая узел своего бега...

Еще через несколько мгновений — лошадь вывернула Ивана из козырков и в ужасе исчезла в розовой морозности заката, как шарахнувшаяся птица, а Иван подтянул пояс на своей поддёвке потуже и стал хладнокровно шагать до дому... Дорога была здесь прямая, от леса до леса, и поле версты на три не имело ни кустика, ни ложбинки...

Звери продолжали кружить вокруг намеченной добычи своей. Круги их прыгающего бега становились всё уже...

Наконец, наступил момент, когда звери бросились с двух сторон к Ивану под ноги с намерением повалить обречённого человека.

Быстрым движением, однако, хладнокровно Иван изловчился и схватил дюжих зверей каждого одновременно за кожу на крепких шеях их, будто то были не волки, а охотничьи борзые собаки, и поймал он их за ошейники сверху и держит.

Иван продолжал идти... Теперь волки, напуганные, в свою очередь, случившимся, роняли пену из страшных раскрытых пастей своих, угловатыми лапами упираясь глубоко до земли, с каждым шагом Ивана продирали серебряный покров укатанного ездой снега...

Держал Иван Бурлюк волков как на железных палках, отведя их в стороны от себя, чтобы не укусили звери за ноги его... И шёл, всё шёл к закату, медленно угасавшему за дубовой рощей...

За человеком и двумя усмиренными волками оставались чёрные полосы, из-под снега зиявшей чёрной земли. Звери упирались, идти не хотели, но вёл их Иван. Он шёл домой...

Когда верховые увидели Ивана Васильевича с пригорка, они успокоились:

— Иван Васильевич у Симерницких двух борзых купил...

Но подоспев ближе, по бледному лицу Ивана Васильевича, по волосам, растрёпанным и сбившимся, по шапке потерянной поняли недоброе. Волков убили.

Рук человека, потерявшего дар речи и память, разжать не могли.

Через несколько дней похоронили Ивана, умершего от горячки с кусками волчьей кожи, зажатыми навеки в руках его, железно-могучих.

Чтобы предки мои были очерчены так, как известно, мне ещё надо сказать о смерти Фёдора Васильевича; в те годы только что отстроили железную дорогу Харьков — Сумы, со станции Боромля.

Паровоз бросал искры сгорающих в его утробе соседних лесов, кругом были сугробы снега... Семафор стоял на туманном метельном небе, как часовой...

Сторож ударил три раза, и пассажирский медленно тронул, набавляя ход, к семафору.

Фёдор Васильевич замешкался у стойки. Не хватало ещё одной рюмки, и толстый буфетчик Лукич налил её с верхом... Селёдочкой закусил...

В дверях пытались Фёдора Васильевича задержать... Не тут-то было! Выскочил [неразб.] в руках два пуда серебра в чемодане... Но упрямый лесовщик решил поезд догнать... До семафора бежал... И здесь только упал, обливаясь потом, с пеной у рта, с налившимися кровью глазами, в сугроб, разбросав руки, сражённый ударом...

Наследников вызвали телеграммой на Боромлю из Рябушек... Вот три Бурлюка.

Что связывало их в один общий тип? Упрямство, характер, стремление овладеть раз намеченным.

Во всю свою жизнь в себе я чуял эти же черты... Но было упрямство моё направлено к преодолению старого, изжитого вкуса и к проповеди, к введению в жизнь нового искусства, дикой красоты. Подобно Ивану, вёл я волков нового вкуса в жизнь, и, подобно деду Фёдору, никогда не упускал поезда, а догонял его... Старался догнать...

Наследственность и внушение... Брат матушки моей (родился в 1841 году) Людмилы Иосифовны Михневич — Владимир Осипович Михневич,3![]()

![]()

![]()

Эти фондовцы сожгли потом дом Пушкина в селе Михайловском, что весьма прискорбно.6![]()

Дядя-писатель учился в Академии художеств, но по близорукости художество бросил (я унаследовал от него страсть к перу и сам близорук). Тётка, его старшая сестра, в 70-х годах училась в Академии художеств. Со стороны матери все родичи были причастны к образованию. От матушки в детстве вечно слышал имена русских революционеров, так как она училась до замужества год-два на курсах в Киеве, вращалась в революционных кружках народовольцев, слышала и видела нечаевцев и т.д. ... Людей, шедших против рутины, против устоев. Для меня это было важным впечатлением детства. Было сказкой первых восторженных прекрасных минут жизни, когда сознание чётко, как хрустали горных льдов при блеске магния, при синизне молний...

Со стороны отцовской — украинские казаки, потомки запорожцев. Наша уличная кличка — “Писарчуки”. Мы были писарями “Запорожьского Вийска”.

В нашем роду по отцовской линии только поколение моего отца пошло регулярно учиться в средней и высшей школах, оторвалось от земли. Ушло на белое поле, где чёрное сеется семя свинцовое... Отец странствовал по России. Попадал в странствиях своих в города, где встречался с литераторами и художниками. Благоговел перед ними. Но сам прожил годы свои в деревне, батраком у помещичьих полей... пером он сам писал всю жизнь. «Посредником» издана его «Библиотека маленького хозяина»,7![]()

Вышеупомянутые журналы отец выписывал неотступно год за годом, и они одни уже, с первого года из возникновения, получаясь в деревенском доме (Корочка, Белая, Обоянского уезда Курской губернии) были материалом для юного читателя. За чтением последовало писание.

Готовили меня в классическую гимназию. Целая коллекция домашних педагогов, на дому живших. Первыми сочинениями моими ещё в 1890–2–3 годах были подражания Аксакову, а затем Николаю Васильевичу Гоголю. Изо всех писателей я Гоголя знал лучше всех, заучив из него массу отрывков наизусть. Осенними и зимними вечерами всегда в доме читали вслух старшие, а мы, дети, слушали, а позже и сами читали. Гоголь захватывал своим юмором. Лермонтов, Пушкин, в изданиях Девриена и Вольфа — 90-е годы (были тогда малыми по объёму, особенно первый), были изучены таким образом назубок. Ещё и теперь почти с каждой страницы я смогу прочесть те или другие строки по памяти. Тарас Григорьевич Шевченко по-украински читался нам обычно отцом. Чтение «Петруся» всегда оканчивалось слезами. Но издания того времени были полны многоточиями... Свирепый след разгула отвратной цензуры царской. Хотелось знать, а что там было... Но воображение бессильно было подсказать.

С 1892 года началось изучение латинского языка.

С 1894 — французского и немецкого.

А с 1895 — греческого.

Изучению латыни я придаю для себя большое значение. Она приучила меня любить чёткость и звуковую инструментовку (мой термин 1910 года) слова. Живописность звуковой речи. Начиная с того времени, мои письма к матери пестрели латинскими словами и выражениями. В Сумской (1894 г.) гимназии, Тамбовской (1895–6–7) и Тверской (1898) я выделялся прекрасными сочинениями по-русскому, получая ремарки учителей: „Вы настоящий поэт”.

С 1890 года начал вести дневник. Но прозу ленился писать (процесс писания), увлёкся рисованием и лишь с 1901 года начал регулярно писать стихи.

Печататься начал впервые в 1904 году в газете «Юг» в Херсоне, рядом статей по вопросам искусства.8![]()

В те годы я стоял за формулу “искусство для искусства”, а не искусство для сытых и праздных, мастерство для наживы, коммерции и эксплуатации.

И теперь опять, после 25-летних размышлений, я стою накануне опубликования «Извещения об энтелехическом стихосложении и законе реституции в области феноменов эстетических».9![]()

На сей раз та же формула “искусство для искусства” будет дана в ярком освещении, как законный процесс психофизической жизни, а не тщета и капризная схема бездельников. Такое освещение формула получила, ибо под неё не было подведено основания “энтелехизма” и защищалась она политически реакционными элементами (Тютчев, Фет, а позже группой «Весов»). Но теперь, после очистительных гроз революции, после того, как в советской литературе опять («На литературном посту», «Воспитание масс на отечественной литературе») замечается поворот к идеализму (после реализма первых десяти лет) — формула “искусство как форма” должна быть выдвинута с энтелехическим фундаментом, железобетонно подведённым наконец под неё... Эстетика как наука из ряда наук естествознания. Эстетические факты, как результат процессов биологии. Закон реституции, как характернейшая база объяснения возникновения пунктов “Седалищ сил” (как например, применим к стихосложению: седалище звуковой инструментовки в строке — рифма).

Мной написан и находится у меня в рукописи роман «Лестница Иакова», где художественно изображена та обстановка, в которой возникал и рос футуризм, начавший эстетическую революцию в стране россов, ныне гордой СССР! В романе много автобиографического, и выведены первачи футуризма. В живописи, между прочим, Филонов, о котором мало знают, он молчальником был.10![]()

В 1896–1898 годах я знакомлюсь с “Чехонте” и к 1902 году многие рассказы его знал наизусть. Затем увлечение Горьким и Бальмонтом. В 1903 году встречался, или, вернее, жил в одном доме с Алексеем Михайловичем Ремизовым,11![]()

![]()

Характеризуя довольно правильно, не без изучения первоисточников, Вяч. Полонский однако нигде не указывает, что литературно-художественная революция, коей являлись кубофутуризм и футуризм, разразилась в России за 10 лет до Красного Октября. Футуристы восстали против преклонения перед общепринятым и желанием всех и вся идти только по путям этих канонов. Футуристы являются с этой точки зрения настоящими революционерами в своей области, столь важной и первейшей для культуры безгранного СССР. Теперь пришло время назвать вещи своими именами и уяснить себе смысл пережитого в искусствах русских. Помнить, что Красный Октябрь политики русское искусство, как всегда и везде, предчувствием перешло ранее, идя авангардом неким революционного пролетариата.

Вячеслав Полонский определяет футуризм как направление, шедшее в ногу с революционной властью в первые её годы. Создав сам положения (очень почтенные), Вяч. Полонский вдруг тут же пишет: „Футуристы оказались мало подготовленными для того, чтобы стоять во главе литературного движения в эпоху великой революции”. Вот уж отношение к литературе, как к какому-нибудь департаменту! (Если ругаться.) Кто вообще, кроме отдельных великих, оказался подготовленным?

Попав в Петербург и Москву, я встречался с символистами.

В 1907–8–9 годах посещал Общество свободной эстетики, где имел удовольствие многократно видеть величайшего из поэтов- символистов В.Я. Брюсова.13![]()

До 1890 года я не помню, чтобы меня интересовало рисование. Но 1890 год может считаться началом моего детского искусства.

В этом году я стал пунктуально вести дневник и, вперемежку с записями, делал рисунки, главным образом, или, вернее сказать, исключительно пейзажного характера. Я рисовал дома, деревья, замки и особенно любил рисовать кусты трав.

Через два года, продолжая увлекаться рисованием, я стал засаживать за стол свою сестру Людмилу и брата Владимира.14![]()

Мое вступление в 1894 году во второй класс классической гимназии в городе Сумы Харьковской губернии сразу дало мне прозвище “художника” среди бутузов и шалунов класса.

Не упоминаю, что порядком страдал от них также и за своё “еврейское” имя Давид.

Но так как я жил в казённом пансионе при этой гимназии и в свободное время продолжал рисовать пейзажи, отличавшиеся большой тщательностью тушёвки, то “слава” моя скоро распространилась и среди старших классов. Воспитанники различных классов занимались за общими столами в двух огромных залах пансиона.

Моя матушка не замедлила получить от учителя рисования Александра Карловича Венига (сына знаменитого профессора)15![]()

Моя матушка всю жизнь гордилась этим письмом и тщательно берегла его, предвидя в нём предвестие несомненной ожидающей её сына славы на художественном поприще. А.К. Вениг выписал на семь рублей красок из столицы, и, когда краски пришли, посылочка была раскрыта, моего носа коснулась струя неизъяснимо восхитительного запаха масляных красок...

От восторга у меня потекли слюнки...

В течение десятков лет я помню этот запах и этот момент. Уроки рисования, впрочем, дальше двух копий маслом с акварели Александра Венига не пошли. Одна акварель изображала деревню весной, а другая — такую же среди сугробов снега.

В 1895–6 и 7 годах я учился в Тамбовской гимназии. Здесь я много копировал пейзажей из всевозможных журналов, а также стал рисовать под руководством художника Ризниченко.16![]()

В 1898 году я, передвигаясь за отцом, менявшим место службы, переведён в Тверскую гимназию. В это время мною сделаны попытки рисования с натуры: предыдущие два года моё рисование затруднялось осложнением с глазами, но теперь всё это позади, и вот летом 1898 года я жил у своих родителей в Новгородской губернии, в пяти верстах от имения Суворова «Кончанское».

У нас проживала в то лето художница Александра Ивановна Рощина-Колесова.17![]()

![]()

Я продолжал рисовать карандашом и тушью.

Я забыл сказать, что в августе месяце 1897 года, когда мы жили в Лебединском уезде Харьковской губернии, в родовом гнезде Бурлюков «Рябушки», я сделал первый рисунок с натуры — портрет моей сестры Людмилы. Это был набросок, и он отличался сходством. Что привело меня в восторг. Лёд тронулся.

В 1898 году за лето я сделал сотню-другую набросков лиц и даже фигур, а также большое количество пейзажей. Работал карандашом, а также китайской тушью, кистью.

Меня интересовали лунные ночи, рассветы, которые мы никогда не пропускали наблюдать со старшим братом моей жены Марии Никифоровны19![]()

В 1899 году, благодаря любезности Никифора Ивановича Еленевского, мой тогда безработный отец устраивает свою семью на лето в романтичном заброшенном старинном имении «Линевка» на реке Свияге, в Симбирской губернии. Этот уголок как бы создан для художника. Старый деревянный флигель, густо окружённый кустами сирени. Берёзы охватывают своими белыми руками крышу громадного барского дома, белые колонны которого элегически отражены в прекрасном озере, заросшем жёлтыми кувшинками и белыми лилиями.

Около усадьбы — парк, переходящий в засыхающую осиновую рощу.

Здесь памятником кирпичная труба и тлеющие корпуса десятки лет тому назад брошенной сукновальной фабрики.

За усадьбой увалами всходят террасы полей, чтоб потом через 11 вёрст оборваться лесными изумрудами к Волге.

За лугом в другую сторону раскинулось, без единого деревца, большое село Шумовка; там на кладбище — древнейшая, откуда-то перевезённая сотни лет назад церковь. С этой церкви я впервые сделал серьёзный этюд мокрой тушью, отсидев свой зад в работе несколько дней подряд. Рисунки тушью, которые я без конца делал с утра до вечера всё это лето, увлекали меня, наполняя все досуги. Я был по преимуществу пейзажистом, не чуждаясь, однако, делать наброски какого-нибудь шалуна, облокотившегося в своём рваном картузе о плетень, или девочки-гусятницы.

Осенью этого года, достав программу Казанской художественной школы у сына профессора Модеста Богданова,20![]()

![]()

Лето 1900 года я делал запоем наброски с рабочих и девушек во время их полевых работ. Это относится к работе карандашом.

Уезжал в степь, к молотилке, вставал на заре и, когда все вокруг брались за работу, я брался за свой карандаш и рисовал до наступления темноты. Так же, как и в 1899 году, в это лето я был обуреваем влечением к “стенной живописи”.

В Линевском флигеле, где мы жили в 1899 г., было много пустых комнат, и я углём на стенах, белённых мелом, рисовал всевозможные фантастические пейзажи, а также двух ангелов из стихотворения Лермонтова:

А также «Шильонского узника».

Тема темницы и человека, прикованного к колонне, всегда меня интересовала, и, вероятно, только то обстоятельство, что мне выпало жить в чересчур беспокойные годы, помешало мне выполнить эту картину в громадном виде.

В 1900 году стенная живопись состояла в том, что на всех белых стенах — на этот раз уже снаружи усадебных построек Золотой Балки — появились бесконечные рисунки углём всевозможных физиономий и рож типа “гротеск”. ‹...›

1900–1901 годы в Одесском художественном училище я был переведён по рисованию в фигурный класс, а по живописи в головной.

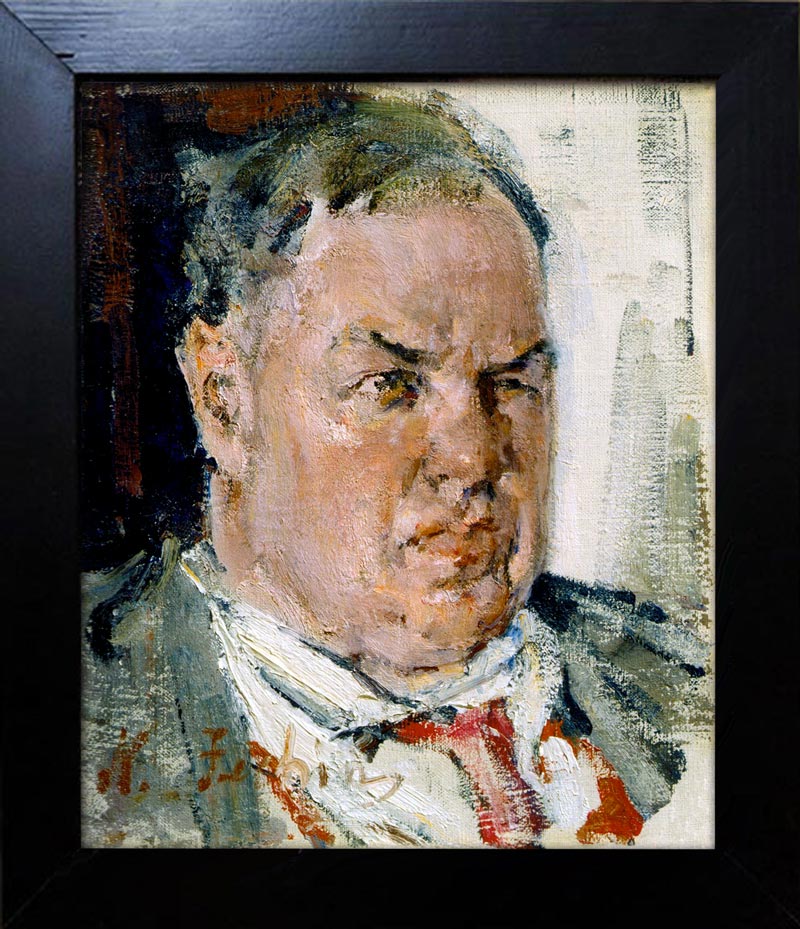

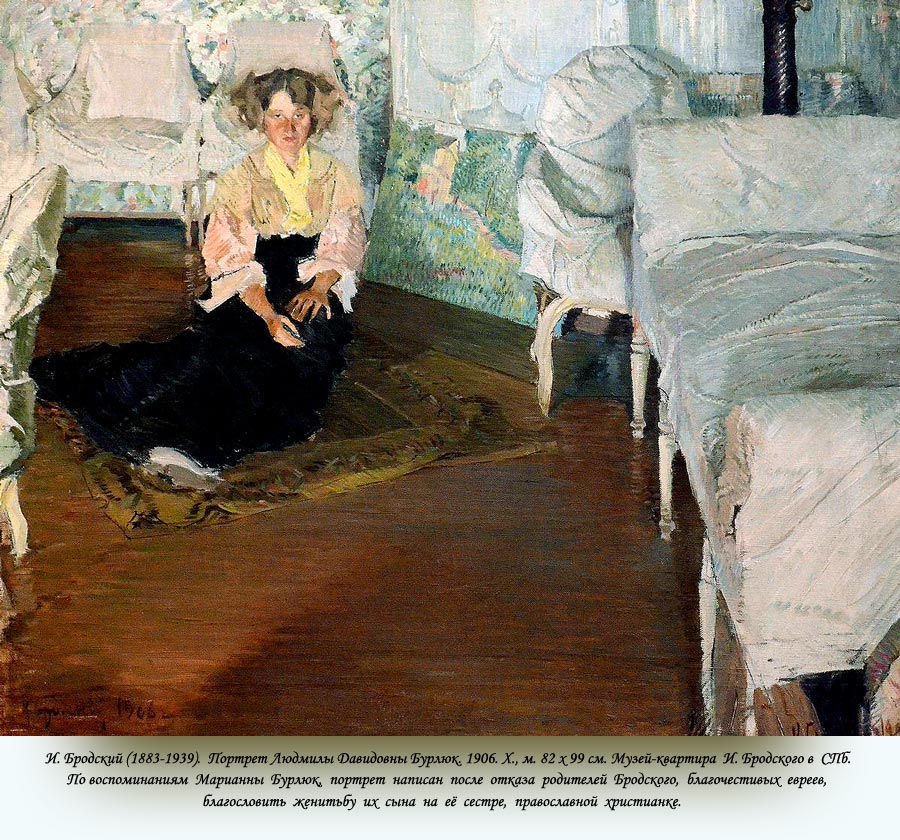

Встреча здесь с художником-учеником Исааком Бродским, с Тимофеем Колца, с Анисфельдом, с Мартыщенко и Овсяным (умер вскоре в туманах Питера) соединила меня дружескими узами с Одессой.22![]()

Мой колорит ознакомился с лиловатыми гаммами русского импрессионизма Костанди,23![]()

К концу учебного года мы учились в старом здании школы, я перешёл, нарисовав вместе с Георгием Лукомским24![]()

Из учившихся со мной я помню Петра Максимовича Дульского, Ивановскую, Гермогена Цитовича — внука Аксакова, очень одарённого человека, которому войны и необычная щепетильность помешали стать хорошим сезаннистом. Ещё помню также Уводскую, Давыдова и Добрынина.25![]()

В 1902 году летом в Золотую Балку я поехал, вооружась уже холстами большого размера и мастихином. Здесь без конца рисовал этюды сельских поселян. Этого года мои работы уже были художественно интересны, жаль, что все они пропали.

Весной у меня гостили Исаак Бродский, Мартыщенко, Орланд, Овсяный.26![]()

Загорелые бронзы тел, крепкие осторожные ноги деревенских Венер. Мы завидовали ей.

Лето 1902 года было для меня “историческим”. Я начал писать красками запоем. Мой отец Давид Фёдорович нашёл хорошую службу в имении Золотая балка Святополк-Мирского. Князь-крепостник и бонвиван не жил в имении, и мы пользовались большой свободой. Отец дал мне 100 рублей, я поехал в Одессу и вернулся в Золотую балку на берег Днепра, с целой корзинкой прекрасных красок.

Теперь ночной сторож будил меня, когда начинали тускнеть очи украинских звёзд, когда над Запорожским Днепром начинала индеветь пелена тумана, в холодеющем перед рассветом лиловатом воздухе, и я, схватив с вечера приготовленный ящик с красками, бежал писать на берег Днепра весенний рассвет, мазанки запорожцев, голубые дали и вербы, осокори и степные курганы.

Когда я привёз в Одессу 350 таких этюдов, то Александр Попов-Иорини, Ладыженский27![]()

Осенью я уехал за границу28![]()

![]()

![]()

Летом 1903 года приехал туда окончивший уже Казанскую школу Гермоген Цитович, и мы — я, мой брат Владимир и Цитович — уехали учиться живописи в Мюнхен.

Цитович влюбился в Пинакотеке в портрет какой-то дамы: стонал по ней день и ночь и, когда потом, после месяцев работы в Школе Ашбе31![]()

В 1904 году вспыхнула русско-японская война.

Цитовича, воевавшего ещё ранее с “большим кулаком” в Китае, вновь забрали на Маньчжурский фронт, и это ускорило также и наш отъезд из Парижа, где мы прожили только до июля 1904 года. Я должен здесь указать, что если Третьяковскую галерею я впервые увидел в 1897 году, то эти годы до 1904 проходили в моем творчестве под знаком Шишкина, Куинджи и Репина, слегка Серова.

1904 год в Париже для меня Курбэ и Морис Дэни.

Влияние Курбэ было на меня громадно. Я восхищался холодностью Давида, но недостаток зрения моего всегда увлекает меня в сторону более живописного самовыражения.

В 1904 году летом мы живем в Херсоне и один месяц в Алешках.

Мой отец опять без работы.

Но уже к весне 1905 года он находит место в имении «Нагорная» Полтавской губернии, около Константинограда. Владельцы — крепостники и отъявленные черносотенцы Бискупские.

Работаем здесь: я, Владимир, Людмила и наша матушка, в четыре кисти... Без конца...

Неустанно пишу портреты со своей матушки.

По целым дням пишу пейзажи.

Это лето 1905 года должно быть отмечено созданием ряда уже доведённых до известного выявления законченности пейзажей Украины.

После выставки в Одессе «2-й Салон» Издебского 1911 года большинство работ этих было продано.

Это время в моей живописи отмечено отчаянным реализмом: каждая веточка, сучочек, травка, — всё выписано.

В смысле колорита стараюсь подгонять цвет так, чтобы на расстоянии он вполне совпадал с натурой.

До этого лета у нас практиковалось писать этюды на одном и том же холсте, один поверх другого, для “практики”: только что оконченный этюд снимался ножом, или же вытираем был холст о песок дорожки.

С этого года я начал записывать аккуратно каждую минуту, проведённую за работой: каждые пять минут отдыха „пузировки” портретной сельской модели сурово вычеркивались.

Одиннадцать, двенадцать и тринадцать часов работы были средним уровнем.

Осенью 1905 года, когда я рисовал без конца портреты с приехавшего к нам от Тульского земства друга Льва Николаевича Толстого Михаила Васильевича Булыгина,32![]()

Помещик-крепостник Бискупский, адъютант Великого князя Михаила, ненавидевший моего отца за либерализм, “в 24 часа” выставил батьку из имения: он хотел арестовать всех нас за пропаганду, но потом побоялся “саморекламы” и оставил свой план. И мы поехали по первому снегу, на санях, через села и станции, охваченные первым трепетом пламени отдалённой революции, в город Харьков.

Это путешествие сестрой Людмилой всё было изображено в прекрасных реалистических акварелях.

По прибытии в Харьков, по улицам, где ещё кое-где не просохла кровь от жертв расстрелов подавленного восстания, я бегал, ездил на извозчике, уговаривая всех харьковских художников, и в залах Дворянского собрания организована была под фирмой прогрессивного тогда Медицинского общества (врач Недригайлов, Фабр и какая-то слепая дама) большая выставка в пользу голодающих. Выставка открылась в начале 1906 года.

Жили мы на Пушкинской улице в чистенькой квартирке, однако в полуподвальном этаже; каждый вечер я рисовал керосиновые лампы, заслонённые зелёными или синими бумажными абажурами, бросавшими свет на членов нашей семьи, а также на немногочисленных знакомых, посещавших нас. У бедняков друзей никогда много не бывает...

Во время этого рисования матушка, обыкновенно, читала что-нибудь вслух, а младшие мои сёстры Надежда и Марианна позировали под это чтение.33![]()

Еще только два года назад маленькие девочки, с еле обозначающимися формами будущих красавиц-женщин, сняв свои платьица, насупившись, садились позировать мне, тосковавшему после мюнхенских натурщиц по обнажённому телу. Маленькие модели получали в час десять копеек.

В нашем харьковском подвале мы долго не остались: молодой тогда энергичный отец поступил в Земельный банк, ведавший в те годы покупкой в Полтавской губернии имений разорившихся помещиков и распределением земель между прилегающих к опустевшим помещичьим гнёздам сёлами.

В Харькове между тем у меня завязались художественные связи, и я соединил два враждовавших общества художников в одно. Теперь вместе выставлялись мои новые знакомые: Митрофан Семёнович Фёдоров, Евгений Андреевич Агафонов (ныне в Соединенных Штатах — купил здесь себе дом), Васильковский, Пестриков,34![]()

В 1906 году ранней весной мы уехали в Роменский уезд, в имение, только что перешедшее в банк.

Сюда приехала из Петербурга сестра Людмила, видевшая Щукинскую коллекцию и уже на своих холстах грезившая Сезанном. Впрочем, эти грёзы сливались с твёрдой, талантливо перенятой выучкой болота академизма на Васильевском острове.

Гораздо радикальнее в это время проявлял себя спортсмен и юноша-силач брат Владимир.

Ещё в 1906 году он стал делать прямо потрясающие вещи. Никогда не видав Гогена и Ван-Гога, он как-то сразу вошёл и стал полновластным мастером в новом искусстве.

Я же весной этого года написал «Тающий снег», который был выставлен потом и продан на выставке «Венок-Стефанос» в следующем году в Москве.

Написав около 30 этюдов, уже определённо импрессионистически мáстерских, делающих эпоху в истории русского пейзажа, среди них интереснейший этюд парников с видом украинской деревни на горе на горизонте (этюд также был продан с какой-то выставки), мы всей семьёй упаковали наши картины, часть которых была написана на тиковой материи от старых помещичьих матрасов (этюды 1905 года — на некоторых этюдах полосы тика повылазили потом), но в 1906 году эти этюды были написаны на хорошем холсте.

Мы перебрались в Козырщину Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, в бывшее имение генерала Свечина.

Лето 1906 года, а затем зима и ранняя весна 1907 означают для меня работу необычайной напряжённости.

Также в этом году весной нами были отправлены работы на выставки в Москву и Петербург на «Московское Товарищество»,35![]()

В небольших дозах картины были приняты также на «Союз», СПб «Мир Искусства», в «Общество Передвижников» и другие популярные тогда экспозиции искусства, где друг на друге сидели родичи и знакомые всемогущего академизма и куда нас, импрессионистов, пустили лишь по добродушному попустительству в самых безвредных дозах.36![]()

Летом 1906 года у нас работали Бродский, Мартыщенко, Орланд, наезжали Агафонов и Фёдоров. С братом Владимиром трудился Баранов (Россине).37![]()

В имении «Козы» (см. рисунки и картины Бродского этого года) я написал целый ряд светло-зелёных прозрачных этюдов, в течение месяцев вставал на рассвете, чтобы писать утреннюю зелень.

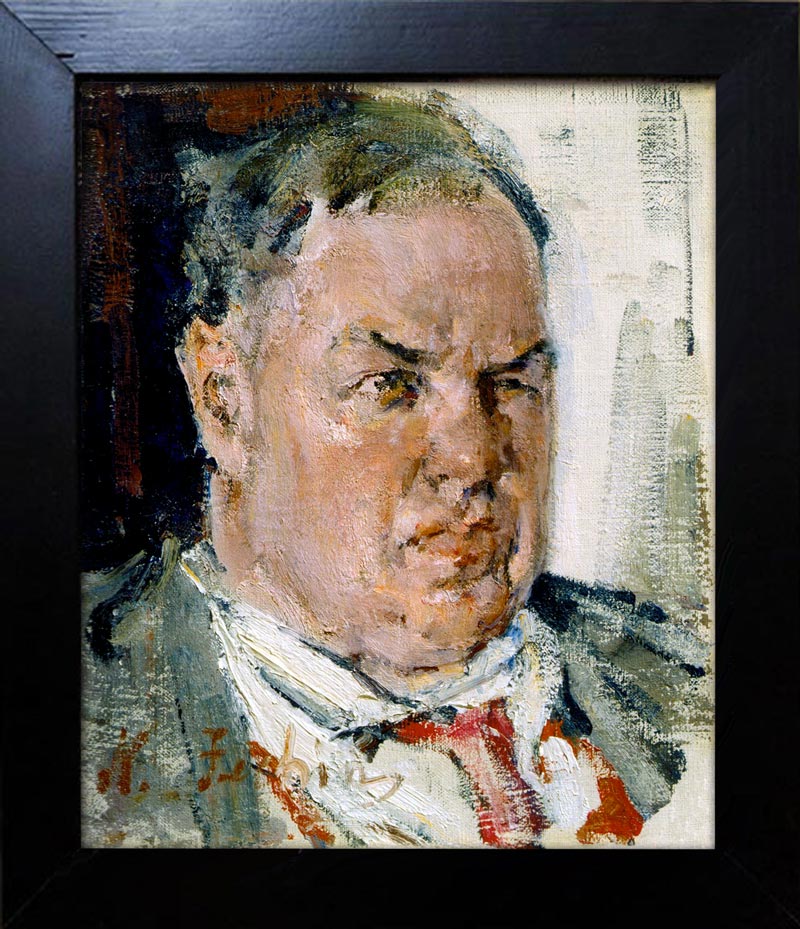

Непрерывно работали наброски, эскизы, рисунки с крестьян и крестьянок, позировавших в большой зале, превращённой нами в мастерскую. Рисунок с меня, сделанный Исааком Израилевичем Бродским в это время, он подарил Илье Ефимовичу Репину.38![]()

Вокруг дома вечно гудела толпа крестьян, которых отец наделял землёй. Отец перетрудился на этой работе, и с ним, когда мы поехали в Полтаву, случилось от переутомления что-то вроде удара.

Впрочем, через несколько суток он оправился, и только речь его стала временами невнятна.

Это было первое предупреждение; удар, сделавший его инвалидом, случился позже, в 1913 году.

Я продолжал сумасшедше работать и осенью 1906 года. Весной 1908 в Художественном Харьковском музее на университетской горке была открыта большая выставка «Белое и Чёрное». Здесь я выставил свой многодневный труд — группу крестьян, нарисованных в «Козырщине» с натуры в схожий с жизнью размер.

В это время рисунки Врубеля были для меня настольной книгой.

Я должен указать, что будучи модернистом по природе, склонен к духу противоречия: в то время как Владимир уже целый год писал крайние вещи, превосходя даже дерзость Ван-Гога, я очень медленно поворачивал к формуле Сезанна, всё ещё задерживаясь на реалистическом импрессионизме, толкованном, впрочем, весьма радикально и субъективно. Приехавший Бродский, его оруженосец Орланд и Мартыщенко начали было в нашей буйной компании писать коричневые пейзажи, но даже и их мы заставили изменить свою гамму.

Исаак неоднократно признавался мне, что работа со мной в «Козырщине» (Екатеринославской губ.) в 1906 году заставила его изменить отчасти свою палитру.

1907 год ранняя весна перебрасывает нас в Чернянку, имение Мордвинова, граничащее с Советским нынешним госзаповедником Аскания-Нова.

Здесь мы стали экспериментировать с холстами, стали обращать внимание на так или иначе приготовленный грунт и, после первых успехов на выставках столиц, принялись заготовлять сотни холстов для покорения русского художественного вкуса, не зная сами, что работаем в преддверии революции, на пороге Красного Октября, являясь истинными зачинателями нового революционного искусства, вождями идей революции, важных всюду и везде, хотя бы они не были облачены в маски на первый взгляд “узко политические”.

Я по-прежнему работаю в двух направлениях: с натуры — портреты, эскизы типов рабочих и работниц, приходивших ко мне „пузировать” (так они произносили слово ‘позировать’). И ежедневно пишу пейзажи. В 1907 году в декабре и 1908 в январе открылась выставка «Венок-Стефанос» в Москве: Банковский переулок на Мясницкой.

В московской прессе очень хороший отзыв дал о нас некто Тимофеев.

На эту выставку к троице Бурлюков мы добавили молодого льва Аристарха Лентулова, Сапунова, Гончарову, Якулова, Ларионова, Судейкина и Крымова, Штюрцваге, П.С. Уткина, Дриттенпрейса и других.

Из будущего «Бубнового Валета» участвовал Рождественский, «Красные Ворота», из «Голубой Розы» — замечательный Кнабе и др.39![]()

Цель моей этой главы, однако, не выставки в течение живописных устремлений моих: о них сумеет сказать всякий исследователь по каталогам и газетам.

Лето 1908 года опять протекает в писании импрессионистических и жанровых работ.

С поворотом к Сезанну.

Лето 1909 года отмечено созданием целого ряда этюдов заброшенных усадеб (из этой серии, кажется, имеются вещи в Русском музее в Ленинграде).

В 1909 году осенью я принял участие на выставке Издебского «Салон» и здесь приобщился, плечо к плечу, к лучшим мастерам, привезённым моими старыми, ещё по Мюнхену знакомыми, из Парижа.40![]()

1909 год отмечен в моем творчестве громадным количеством этюдов, сделанных на скотном дворе, в загонах, свинарниках и конюшнях. Без устали я писал волов, верблюдов, лошадей.

Холсты мои этого времени: белые плоскости, покрытые прекрасным цинковым или меловым казеиновым грунтом, на котором набросаны иногда только контуры.

Я не имею здесь при себе ни этих картин, ни снимков с них, ни каталогов выставок, где эти картины были выставлены. Они лежат в подвале «Дома Печати» в Москве, а им место — на глазах рабочих масс.

Уже в 1908–9 году меня надо считать неоимпрессионистом.

Организовавши в 1908 году своей «Салон» в Университете в Петербурге, Сергей Маковский41![]()

![]()

Гораздо более радикальным, между тем, оказалось лето 1910 года. Здесь уже были написаны неоимпрессионистические этюды Днепра. К нам приезжали и работали с нами некоторое время Михаил Фёдорович Ларионов, а затем Лентулов. Ларионов написал «Случку», «Стог», «Шиповник», «Окно с букетом», «Дождь» — прекрасные вещи. Лентулов — этюды баб.

Подобная работа воспроизведена в «Голубом Всаднике» Кандинского.

У нас в Одессе осенью (Преображенская, 9) был проездом Василий Васильевич Кандинский,43![]()

1911–12–13 годы являются эпохой кубистической живописи, а также начала создания футуристических холстов.44![]()

В 1915 году мною были написаны картины «Ожившее средневековье» (человеческие массы на поле сражения, режущие и колющие друг друга). Справа во весь большой холст — тело прекрасной женщины, символ человеческой изничтожаемой плоти, всё искромсанное, изрезанное. Она в руках держит цветок лотоса. Под землёй, под полем сражения — три катакомбы: в одной из них — ребёнок, сидящий на ночном горшке; в средней катакомбе — Лев Толстой, унесший туда “свечу мудрости”. В третьей катакомбе — скрутившиеся змеи.

Где находится эта картина, мне неизвестно.

Размер картины 3 аршина на 2 и ¾.

Была выставлена в Москве, в доме Михайловой, на выставке «Современных течений живописи» (1915 г.).

В том же году: «Русские жницы в поле».

Картина воспроизведена в красках в книге С.М. Вермеля «Московские мастера».45![]()

В том же году картина «Святослав», стиль старинной украинской живописи, и потом «Купальщицы», картина с куском золота, всаженным, влепленным в цветистый хаос холста. Общий тон картины: розоватый перламутр.

1916 г. Большой холст (2 метра) «Татаре».

Эту картину в 1916 видел Максим Горький на выставке «Бубнового Валета» в Москве и сказал:

— Страшную картину вы написали, Давид Давидович...46![]()

Если в предыдущей картине «Средневековье» господствуют принципы египетской живописи — одноместного изображения многовременности, — то в «Татарах» даны две точки зрения.

«Татаре» пируют на трупах поражённых русских воинов, а поле, в целях экономии пространства, взято под углом и поставлено в другой плоскости. ‹...›

Картина писалась в 1916 году на реке Уфимке, в Уральских горах, на Шафеевом Перевозе; оканчивалась при станции Иглино той же Уфимской губернии, в осенние месяцы, перед тем как была она отвезена в Москву на выставку.

Картины этих лет выражают мою борьбу против одичания и зверской жестокости капиталистов, врагов рабочего класса, выражавшихся тогда в кощунственной кровавой бане мировой войны.

В тот же год были написаны:

«Страшный неустойчивый бог войны».

«Люди каменного века» и многочисленные картины, изображающие беженцев.

В 1916 году в количестве 200 экземпляров в Уфе мной была отпечатана брошюра — описание и объяснение этих картин. Брошюра раздавалась на выставке. Само собой разумеется, что у меня копия её не сохранилась.47![]()

В 1917 году были написаны:

«Опоздавший Ангел Мира», «Бочка Данаид», «Храм Иисуса» и «Казнь русской Марии-Антуанетты» (гибель монархической идеи в России).

Картины писались весной, летом и в осень 1917 года. Жил я тогда в Башкирских степях, около станции Буздяк Волго-Бугульминской железной дороги. Окрестное башкирское население оказывало мне исключительное гостеприимство.48![]()

Картины, которые во время наступления зоны боев были мной оставлены в Буздяке (от пушечной стрельбы мне нужно было спасать своих малых детей в 1918 г.49![]()

Известный американский критик Оливер Сэйлер дал описание в своих статьях и книгах этих картин: «Опоздавший Ангел Мира» назван „гениальной картиной, отображающей бедствия, страдания трудовых народных масс России, катившейся к Великому освобождению из этих ужасов бездны человеческих горя и страдания к Красному Октябрю”.

В 1918 году мной написаны:

«Прилавок Современности», «Краски дня», «Раковина», «Павлины и женщины», «Казак» и другие...

Картины находятся в Уфимском художественном музее, и я оттуда постепенно получаю их фотографические воспроизведения.

Со стороны других музеев, бесплатно получивших мои художественные труды, следовало бы дождаться любезности выслать мне в Америку каталоги и снимки с моих картин.50![]()

‹...› Оливер Сэйлер в своей книге «Россия» (1919 год, Бостон, СШ) считает эти картины единственно значительными для искусства России перед временем Красного Октября.51![]()

До моего переезда в Японию я писал в России большие холсты социального характера, где в символических образах протестовал против дикости и бессмысленности капитала милитаристов: в своих картинах я изображал трудящиеся массы. ‹...›

Я написал также свыше 1000 пейзажей, натюрмортов и изображений животных.

Фабричный пейзаж также не был забыт мной...

В 1909 году ездил в Екатеринослав и в Кичкас, теперешний Днепрострой, где писал железнодорожные мосты и фабричные трубы.

Оглядываясь на свое искусство до 1920 года, я должен указать, что за 20 лет первой половины моего творчества я перепробовал все роды живописи, и в моих холстах нашла отображение многогранность жизни. Только такие слепые нетопыри-эстетики царских дней, как Игорь Грабарь, влезший в Советскую культуру, может, воспользовавшись случаем, гнусно клеймить и порочить брезгливой оценкой идиота мой обширнейший и создающий, защищающий новый вкус, многолетний труд. Я говорю о Большой Советской энциклопедии, где Игорю Грабарю — врагу нового искусства — была дана возможность расправиться со своим эстетическим противником.

В моем лице Грабарь палачевал всё новое искусство.52![]()

Я всегда был задолго до Красного Октября пролетарским художником, изображая на своих холстах рабочих.

Я предвосхищал жизнь...

И только глупость современников, занятых поощрением буржуазного искусства, мешала оценить это моё качество уже 10 лет тому назад.

А теперь, наконец, пора это сделать.

В Японии, в 1920 году, я принялся за отображение жизни этой необыкновенной страны. За два года пребывания там мной написано около трёхсот пейзажей, из них 125 осталось в музеях и частных коллекциях Японии. В Японии мной написаны были две наиболее значительные по размеру картины: «Бурлюк предсказывает своим друзьям поглощение Иокагамы разбушевавшимися волнами» (1921 год), а также «Рыбаки Тихого океана». Эта картина приобретена Музеем современной живописи в Нью-Йорке.

Кроме того, в Японии написан целый ряд маленьких картин, изображающих полевые работы, посадку риса, пильщика дерева, а также знаменитая картина «Рубщик красного дерева», где разрешались проблемы движения. «Рубщик дерева» был воспроизведен в самых больших газетах Америки, и влияние манеры движения было моментально использовано американскими художниками.

Через возвращающегося в СССР в 1925 году моего друга Владимира Маяковского мной переданы на родину «Сажальщица риса» и «Японка» (картины написаны в Сизуакакен — Япония).

По прибытии в Америку с 1923 года мной написаны следующие холсты размером 3 на 4 аршина.

По прибытии в Америку с 1923 года мной написаны следующие холсты размером 3 на 4 аршина.

1923–24 гг.: «Рабочие» (картина воспроизведена Луначарским в «Красной Ниве» в 1925 году. В 1926 году эта революционная картина, идеологически принадлежащая пролетариату СССР, была выставлена во Дворце искусств на Интернациональной выставке по случаю 150-летия Соединенных Штатов, в городе Филадельфия. Картина являлась единственно-демонстрирующей из всех пяти тысяч картин идеи революционного класса и была второй по размеру среди самых больших полотен выставки. Место этой картине, бесспорно, должно быть отведено в одном из музеев центральных СССР или УССР, но Общество культурной связи в Америке ограничивается канцелярщиной, а мой пролетарский карман чересчур слаб для отправки этого холста на родину, где ему надлежащее место. Владимир Маяковский и А. Кравченко53![]()

В 1926–27 году написана мной такого же большого размера картина (на сюжет: «Рабочий воздвигает небоскрёбы и вторжение механики») «Приход Механического Человека».

В 1927 году картина была выставлена на международной выставке современного искусства в Бруклинском музее, устроенной Анонимным Обществом.54![]()

Кроме того, написаны до 1930 года картины:

«Советский серп» (жатва в СССР), «Азиатская ночь» (не была выставлена), «Ленин и Толстой» (сеятель и пахарь — не окончена), «День и ночь» и «Последний вздох фабричных труб». Эта картина очень понравилась депутату московских художников, когда он был у меня в 1929 году, А. Кравченко. Надо ещё отметить, в заключение этого перечисления, мои картины «Электрическая станция на реке Гарлем» и значительный рисунок «Дайман Феррх» (воспроизведённый в «Радиоманифесте»55![]()

Два рисунка — «Адам и Ева» и «Возвращение рабочих» — были напечатаны в единственном революционном американском журнале «Нью-Массес». Все эти строки о моем прошлом, о бывшем, но я футурист и люблю... и

Будущее

Меня интригует картина, сложившаяся в голове: «Лагерь нищих». Крайняя нищета на фоне загорающегося далекими огнями капиталистического города-гиганта. Бедняки среди отбросов, ржавых колес, груд рухляди, свалок. Сделал бы великое произведение, но тиски проклятой нищеты мешают (верю — пока) приняться за облюбованный достойный труд.

Другой картиной, которую давно ношу в душе, является «Закладка небоскрёба». Первые зубы стальные когтей здания, втыкающиеся в землю, и рабочие, во много ярусов, трудящиеся по безмерному холсту.

Мечтаю отобразить в рисунках и холстах этого лета: жизнь бедноты Нью-Йорка, рабочих, а со временем, когда явится возможность, и углекопов Америки.

Здесь, в Америке, имеется шесть моих больших картин, 150 холстов из Японии и штук 300 написанных в Америке. Кроме того, каждый день я делаю один рисунок головы с натуры, а при возможности иногда больше. Эта работа дала уже около 1000 рисунков.

У меня в квартире с 1915 года нет большого зеркала, может быть, этим объясняется полное отсутствие среди моих работ автопортретов.

У меня, кроме того, имеется один простак, который говорит, что в зеркало на себя смотреть вредно, так как „это развивает нервность, ибо ведь человек каждую минуту стареет”...

Себя я считал задолго до революции пролетарским революционным бедняцким художником.

Всеми моими силами считаю всегда нужным, неотложным служить моим братьям, рабочим и крестьянам Великой Социалистической моей Родины. В качестве одного из руководителей, вождей, кузнецов новых, гордых, смелых вкусов искусства, освобождённого Человечества Завтрашнего дня. ‹...›

Касаясь эволюции моей в области рисунка, я должен указать, что начал работать в методах классического выявления формы, а затем в течение долгих лет шёл по пути импрессионизма, “от пятна”.

Но в последние годы линия является подчас важным исходным пунктом для моей работы. В период 1908–09 года, в России мной был сделан большой цикл рисунков японской тушью, причём характерно, что моё рисование этого рода оказало влияние на многих художников, в том числе Бориса Григорьева.56![]()

В изданиях первых футуристов дан целый ряд фотографий с этих рисунков, эти рисунки попали в Историю немецкую о русском искусстве (Уманьский, Берлин, 1920 год).57![]()

Я забыл упомянуть, что в бытность свою в Японии я нарисовал около трёхсот заказных портретиков-миниатюр, исполненных японской кистью в национальном японском стиле.

Кроме того, в 1923 году мной были написаны декорации и сделаны костюмы к пьесе Ивана Народного «Небесная дева».

Это первые декорации конструктивного характера, поставленные на американской сцене (в 1924 году в доме Маккей на Лонг-Айленде).

С 1929–30 года я начал резать по дереву, увлекшись работами моего старшего сына.58![]()

Кубизм в живописи и борьба за него велась единовременно с той кампанией, что началась в 1908 году против позиций старой литературы.

Вначале мы никого не ругали, хотели писать и печататься. Но почуяли, что это немыслимо. Всё и вся занято “своими”. Мы считали и считаем писателя свободным писать, как он хочет, а они думают, что писать дóлжно так, как писали ранее! Вот ослы. Появление книжки Е. Гуро «Шарманка»59![]()

Когда мы появились в 1909 году в Обществе имени Куинджи в Железнодорожном клубе в СПб, то к концу вечера Денисов-Уральский стал бросать в нас (я, Владимир Бурлюк, Лентулов) бутылками, еле удалось отбиться, уйти...60![]()

Против старого мной были выпущены тогда две листовки и брошюра. В 1909 году «Голос импрессиониста в защиту живописи» раздавался бесплатно публике на выставке «Венок» (март 1909 г.) — угол Невского пр. и Фонтанки. Ал. Бенуа в газете «Речь» выступил в то время в защиту нашу.61![]()

![]()

В 1910 году также весной (апрель — конец мая) состоялась выставка картин (Бурлюки, Кульбин, Евреинов, Городецкий) и автографов русских писателей, на углу Невского и Александровского сада;63![]()

![]()

Надо сказать, что в 1907–8 году (декабрь–январь) состоялась выставка «Стефанос» в Москве. ‹...›

Осенью (ноябрь–декабрь) 1908 г. та же выставка открылась в Киеве (Иернджишек на Крещатике).

В 1909 году осенью открылась выставка в городе Екатеринославе — областная — со специальным художественным павильоном. Я составил там крыло левого направления. Его после моего отъезда загородили стенкой от публики, чтобы не портило зала. До картин не дотронулись, повесил — пусть висят. Там же мне пришлось читать отчёт одного критика о выставке, бывшей в Екатеринославе перед этим: „В общем, выставка удачна, не было у нас новаторов вроде Врубеля и Малявина, да, пожалуй, и слава богу...” Вот как изменился вкус толпы за 20 лет! Теперь так и в медвежьем углу не напишут.

В 1908 году (май) в Питере в Пассаже открыли с Кульбиным «Салон», единственную попытку объединения всех направлений.

В 1909 году (осенью — поздно) участвовал в Одессе на выставке «Салон» Вл. Издебского. Та же выставка в 1911 году, опять в Одессе.

В 1910 году — «Бубновый валет».

1911 год — поступил в Московское училище Живописи, Ваяния и Зодчества.

1912–13 (было приписано футуристам) Балашев порезал картину И.Е. Репина; в феврале 1913 года в Политехническом музее выступил против футуризма. Макс Волошин выпустил брошюру, использовал найденный мной материал, статью профессора, у которого учился И.Е. Репин, где тот с песком мешает корифея живописи за его ошибки в анатомии. В это же время найдётся в газетах требование психиатра московского Бехтерева (?) посадить футуристов в сумасшедший дом.65![]()

![]()

![]()

В Питере 1912–13 гг. устраивались выставки «Союза молодёжи» (Жевержеев, Школьник).68![]()

Там печатались мои стихи, в издаваемом журнале, и была ими же выпущена брошюра «Галдящие Бенуа»...

В 1916 г. на выставке «Бубновый валет» раздавалась брошюра моя «Объяснение моих картин».

У нас много было классовой ненависти с самого начала: бедных к богатым. Мы все были бедняками. Никто из богатых нас никогда не поддерживал, нас только ругали... только издевались над нами. Когда нас начали травить, мы озверели. Денег печатать книги у нас не было. Мы стали представителями эстрадной литературы, литературы размалёванного забора, забора революционного.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||

| карта сайта |  | главная страница |

| исследования | свидетельства | |

| сказания | устав | |

| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||