В. Молотилов

Целитель

Продолжение. Предыдущая глава:

7. Простая мука

казывается, в товарищах согласья нет. Оказывается, раскол и раздрай. Один мой знакомый балагурит:

— Скажу Вам как родному, Шура: психиатрия (в том числе и клиническая) на месте не стоит; со времени В.Я. Анфимова трактовка шизофрении и шизотипичесих расстройств 100 раз менялась, дополнялась, видоизменялась и снова критиковалась. Студенты-медики, и без того в основной своей массе тупые (такое уж нынче время на нашем дворе), воют от разнобоя мнений, изложенных в разных учебниках. В результате психиатры Европы и Америки вдрызг переругались между собой; немцы (включая Россию, идущую от немецкой школы) демонстративно не ссылаются на англо-американцев, те — на немцев. Не в последнюю очередь из-за этого возникли антипсихиатрия, трансперсональная и экзистенциальная психологии. О последней. В этом направлении продвигаются Руднев и Ваш покорный слуга, хотя исходные точки их и разные: Первопроходец Руднев — от Фрейда и Лакана, мистик Гарбуз — от Юнга и Грофа, но тоже с оглядкой на структурализм.

Руднева знаем. Отталкивающее впечатление. Которому доверять ни в коем случае нельзя. Следует поднатужиться, поднапружиться — и вытеснить это впечатление в подсознание. Потому что В. Руднев идёт от З. Фрейда — венского шарлатана, по мнению В. Набокова. Зачем вытеснять впечатление от З. Фрейда, догадался В. Набоков, доходней оно и прелестней тиснуть за отдельную плату. Его пример другим наука: впечатлился — припечатай. За мной не заржавеет: В. Набоков — крот отроческой памяти. Радости страсти этого писателя — отнюдь не бабочки, а помоложе. Зато не мотыльки, замечу с одобрением.

Вена, дунайские волны. Легкомысленно как-то, хотя и мёртвая зыбь. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, Я–Оно–Сверх-Я, Я–Оно–Сверх-Я, Я–Оно–Сверх-Я. Взбулындывает, укачивает и тупеешь. Учиться, так уж в Гейдельберге. Основательные люди. Груле, Бумке, Шнайдер. Нет, Бумке и Шнайдер не из Гейдельберга. Ясперс. На посошок — рудневский «Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты». Руднев — русский. Русские идут от немцев, а мне как раз туда.

Шизофрения

(от древнегр. schizo — ‘раскалываю’ + phren — ‘душа’, ‘рассудок’) — психическое заболевание, имеющее многообразные проявления, как-то: бред, галлюцинации, расстройство аффективных функций, ведущие к слабоумию и утрате индивидуальных черт личности.

Понятие Ш. было введено в психопатологию швейцарским психиатром Эугеном Блёйлером в начале ХХ в., ему же принадлежит подробное клиническое описание этой болезни, которую в силу её сложности и неоднозначности в ХIХ в. путали с другими психическими нарушениями, например с психозом.

Одним из основных симптомов Ш. является расстройство ассоциаций. Нормальные сочетания идей теряют свою прочность. Следующие друг за другом мысли шизофреника могут не иметь никакого отношения друг к другу, то есть нарушается фундаментальный принцип связности текста.

Пример Э. Блёйлера. Вопрос психиатра больному: „Испытываете ли вы огорчения?” Больной: „Нет”. Психиатр; „Вам тяжело?” Больной: „Да, железо тяжело”.

Мышление при Ш. приобретает странный, чудаковатый характер, мысли совершают скачки. Всё это напоминает картину сновидения или картину в сюрреализме.

„Замечательны, — пишет Блёйлер, — также наклонности к обобщениям (здесь и далее в цитатах разрядка Блёйлера. — В.Р.), к перескакиванию мысли или вообще функции на другие области. Бредовые идеи, которые могут возникнуть только по отношению к определённому лицу, переносятся на другое, с которым они не имеют никакой внутренней связи. Больного разозлили, он сначала отпускает пощёчину виновному, а затем и другим, кто как раз находился поблизости. (Ср. характерное поведение Ивана Бездомного в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», когда он является в Дом литераторов в кальсонах и раздает пощёчины. Автор романа был врач и, по общему признанию психиатров, очень точно описал симптомы Ш. у Бездомного. — В.Р.)

Особенно важно, — продолжает Блёйлер, что при этой ассоциативной слабости ‹...› аффекты приобретают особую власть над мышлением: вместо логических сочетаний руководящую роль получают желания и описания, таким образом возникают самые нелепые бредовые идеи, открывается дорога чрезвычайно сильному аутистическому мышлению (см. — В.Р.) с его уходом от действительности, с его тенденцией к символике, замещениям и сгущениям”. (Что опять-таки напоминает работу сновидения как она интерпретируется в психоанализе З. Фрейдом; ясно, что сознание шизофреника регрессирует к более низким формам.)

В тяжёлых случаях Ш. обнаруживается то, что психиатры называют “аффективным отупением”. Шизофреник в больнице может десятки лет не обнаруживать никаких желаний, никаких аффектов. Он не реагирует на плохое с ним обращение, на холод и жажду, ложится в промокшую и холодную постель, ко всему проявляет поразительное спокойствие, хладнокровие и равнодушие — к своему настоящему положению, к будущему, к посещению родственников.

Явный показатель Ш. — недостаток аффективных модуляций, аффективная неподвижность. При этом аффекты могут подвергаться инверсиям: там, где нормальный человек смеётся, шизофреник плачет, и наоборот — так называемая паратимия.

„Самые аффекты, — пишет далее Блёйлер, — часто теряют единство. Одна больная убила своего ребёнка, которого она любила, так как это был её ребёнок, и ненавидела, так как он происходил от нелюбимого мужа; после этого она неделями находилась в таком состоянии, что глазами она в отчаянии плакала, а ртом смеялась”.

Одновременный смех и плач суть проявления амбивалентности в Ш. Например, шизофреник может в одно и то же время думать: „Я такой же человек, как и вы” и „Я не такой человек, как вы”. (Ср. неклассические логики, истина.)

Для Ш. характерны различного рода галлюцинации: соматические, зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные. Больные часто слышат голоса, свист ветра, жужжание, плач и смех; они видят какие-то вещи, реальные и фантастические; обоняют какие-то запахи, приятные и неприятные; осязают какие-то предметы; им чудится, что на них падают дождевые капли, их бьют, режут, жгут раскалёнными иглами, у них вырывают глаза, распиливают мозги (ср. трансперсональная психология, виртуальные реальности).

При этом реальность бредовых представлений кажется шизофренику совершенно очевидной. Он скорее откажется верить в окружающую реальность — что он находится в больнице и т.д.

Для Ш. характерен бред величия, который часто сочетается с бредом преследования, то есть больные в этой стадии находятся полностью во власти своего бессознательного, у них изменённое состояние сознания.

И наконец: „Вследствие потери чувства активности и неспособности управлять мыслями, шизофреническое Я часто лишается существенных составных частей. Расстройства ассоциаций и болезненные соматические ощущения придают этому Я совершенно другой, непохожий на прежний вид; у больного, таким образом, имеется сознание, что его состояние изменилось: он стал другой личностью. ‹...› Граница между Я и другими личностями и даже предметами и отвлечёнными понятиями может стушеваться: больной может отождествлять себя не только с любым другим лицом, но и со стулом, с палкой. Его воспоминания расщепляются на две или более части” (ср. описание героя романа С. Соколова «Школа для дураков», которому показалось, что он раздвоился, и одна из его двух личностей превратилась в сорванную им лилию “нимфея альба”).

Ш. в ХХ в. стала болезнью психики №1, ибо шизофреническое начало присуще многим фундаментальным направлениям и течениям культуры ХХ в.: экспрессиоинзму, сюрреализму, неомифологической манере письма в целом, новому роману, потоку сознания, поэтике абсурда представителей школы ОБЭРИУ, театру абсурда.

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф. 1997.

Лит.: Блейлер Э. Руководство по психиатрии. М., 1993.

И тут зайдутся вставными улыбками те, на кого русские не ссылаются: Оклахома, Орегон и Огайо. Только мы, янки, умеем склеивать расщеплённые умы. Никаких безнадёжных случаев, всех возвращаем в строй. Потому что лечим не по Блёйлеру. Хлопок дверцы, bye-bye. Нет благовония, сравнимого с приятностию пыли из-под колёс отъезжающего начальства, заметил Гоголь.

Говорят, эти умельцы склеивать умы ходят босиком. Охотно верю. Айседора Дункан была первая у них босоножка. Естественные движения, совершенно в духе доктора Кульбина. Но если ты назвалась босоножка, то уже в обуви никуда нельзя, оказывается. Однажды Айседора Дункан обулась, чтобы не простыть. Прокатиться с ветерком и не простыть. Едет с ветерком, шарфик отдуло наружу, полощется. Опускает глаза на ступни ног: один черевик таки расстегнулся. Ах-ах. Кладёт ножку на плечо водителя, застегнуть. Ножка естественной толщины, не как у Иды Рубинштейн. Водителя кинуло на рычаги. Вильнул. И Айседора Дункан выпадает из дверцы. Суд присяжных постановил: сама виновата, шарфик в колесо замотало. Нет, не шарфик. Просто нельзя в обуви, если ты босоножка. Поэтому немцы с янки никогда не договорятся. Не сойдутся во мнениях о болезни XX века.

А вдруг сойдутся. Уже появились низкопоклонники перед босяками (The doctors without footwear). Максимы Горькие от психушки, если угодно. Исключительно в Германии, русская дурдомия не попустит. Наши стоят за сульфозин, потому что это целая промышленность. Наскрести в жерле вулкана Ключевская сопка серу, развести в масле из персиковых косточек, разлить по пузырёчкам, закупорить. И впрыснуть в мышцу gluteus maximus, когда им заблагорассудится. Чуть-чуть не по Фрейду лечение, самую малость. Фрейдово место для исцеления всех болезней души русские называют причинным местом. Причинное место находится в окрестностях указанной мышцы. Очень далеко от головы, зато близко к Фрейду.

Да, буревестники уже реют над Рейном. Гюнтер Аммон (Günter Ammon) поносит земляков (Die Landsmanner) почище Ницше:

Крепелиновская психиатрия пронизана полнейшим терапевтическим нигилизмом. А ведь именно Крепелин (Kraepelin) — основатель фармакопсихиатрии. Более того, Крепелин первым использовал экспериментально-психологические методы. И он же до конца своих дней отрицал психодинамику. По Крепелину, психопатологический процесс непознаваем.

Взгляд на пациента как на простого носителя болезни, вытекающая из этого догма о недоступности понимания его поведения, миф о неудержимо распространяющейся нозологической единице, которая, так сказать, разрушает своего носителя, и неизвестная соматическая этиология, — всё это отсылает целенаправленную терапию в область невозможного.

Эти предубеждения устанавливают между врачом и пациентом непреодолимую преграду. Таковой прежде были стены и решетки, леса и болота, которыми общество отгораживалось от человеческого меньшинства психически больных. Эти предубеждения создают гетто человеческого страдания. Они — опорные столбы и скрепы общественного предрассудка, который называется “психиатрические заведения”.

Наиболее отчетливо эта несуразица проявляется в диктате диагноза. Диагноз решает, кто должен находиться в больнице, а кто нет.

Различие между стадом заключённых и горсткой надзирателей фундаментально. Каждая группа видит другую через очки узких, враждебных стереотипов. Персонал часто воспринимает заключённых озлобленными, замкнутыми и недостойными доверия, а заключённые считают персонал высокомерным и подлым.

Персонал и впрямь держится свысока. Он понимает свою деятельность как уход за существами, которые не в состоянии адекватно выразить свои потребности и удовлетворить их. Персонал уверен, что право на его стороне. Заключённые чувствуют себя подавляемыми, более слабыми, достойными порицания и виноватыми.

Goffman описывает особые приёмчики, используемые для вытеснения и избегания конфликта между персоналом и заключёнными. Последние учатся в ходе “моральной карьеры” подавать себя похвальным, по меркам персонала, образом. С помощью “вторичного приспособления” они подчиняются бюрократическим правилам учреждения, то и дело нарушая их в мелочах, остающихся без последствий. Но персонал истолковывает проявления даже этой безобидной независимости как подтверждение невменяемости заключённых, вновь и вновь находя оправдание своему насилию.

При благоприятном приспособлении пациенты целиком и полностью подчиняются больничным порядкам. Они учатся быть паиньками, примерно и “незаметно” следуют распоряжениям персонала, и в конце концов вознаграждаются за это выпиской. Однако и вне больницы “излеченные”, оказываются во власти жёсткой системы требований, которым они должны подчиняться. Часто поиск путей приспособления вновь заканчивается клиникой и служит персоналу подтверждением теории “шуба (нем. Schub – толчок, сдвиг. — В.М.) психического заболевания”.

Но есть и злокачественное приспособление. При нём возникает садо-мазохистская перепалка между заключёнными и персоналом, чередование агрессивно-провоцирующего протеста и пассивного подчинения. Это явление объясняется вторичной выгодой от заболевания для пациентов: они постоянно доказывают персоналу, что тот неспособен удовлетворить их потребности, хотя именно для этого и существует.

Благоприятное и злокачественное приспособление — две взаимосвязанные разновидности “моральной карьеры” пациента. И “плохой пациент” является “хорошим пациентом”, поскольку вносит свой вклад в status quo лечебного учреждения.

Результат этой “динамики приспособления” — окаменелая обездвиженность психиатрических учреждений, особенно показательная в Германии.

Психиатры, не имеющие навыка психотерапевтического взаимодействия со своими больными, твердят мне, что шизофрению следует лишь диагностировать по признакам Блёйлера, что она недоступна какому-либо влиянию. Шизофрения, дескать, отличается особенной чуждостью симптоматики, в которую невозможно вчувствоваться.

При этом они добавляют, что помнят ещё времена, когда шизофренно психотические пациенты хаотически вели себя в больницах, излагали словесный “салат” вместо разумной речи, и лишь “благословенное” введение психофармакотерапии принесло порядок в больницы.

На это мы можем возразить, что эти картины представляли как раз следствие пребывания в психиатрических больницах, эффект госпитализма.

Если, дорогой читатель, ты вдруг сам окажешься в местах не столь отдалённых, где царит дух обезличивания, где ещё в приёмном покое у тебя начнут вытравливать самоуважение, — ты неизбежно впадёшь в помешательство.

Изложено по: Гюнтер Аммон. Динамическая психиатрия.

Изд. Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. СПб, 1995 г.

Наполеон ворчал: „Эх вы, лекаришки! Простой насморк вылечить не умеете!” А ему в ответ (внутренним голосом, но дела не меняет): „Эх ты, полководишка! Смени памперсы!”

Я на стороне врачей, а не Наполеона. Насморк бывает разный: от простуды, от пуха и пыльцы цветущих растений, от слезоточивого газа. Проявляется единообразно: истечением слизи из носа. Простой насморк, а вот поди ж ты. Сложность неимоверная. Летом называют сенной лихорадкой, осенью — простудой. Бородино когда было? Летом 1812 года. Значит, простуда исключается. Наверняка сенная лихорадка от наших ромашек. Он требовал лечить лето, чудак. Проваливай в Прованс — само пройдёт.

А ещё бывает: человек просто шмыгает носом. Насморка нет, а шмыгает. Нервный тик. Душевная болезнь, а не ринит. Наполеон трусил, вот и сопли Бородина.

Двунадесять язык отступают, и вот мы — на плечах противника — в пригороде Гейдельберга. Близ сайта www.psychiatry.ru то есть.

Но погодим напяливать бахилы и колпак, оглянемся на руину Вадима Руднева. Бревенчатые особняки без окон и дверей парни вроде Гюнтера Аммона валят одним пинком по курьей ножке. Вот вам и босяки в рваных джинсах. Не зря ими Горький восхищался. Ойген Блёйлер только на словах был горой за Фрейда, с больными он общался по старинке, через губу. Наверняка ему платили тем же, не распускали особенно хвост. „Испытываете ли вы огорчения?” Больной: „Нет”. Ойген Блёйлер: „Вам тяжело?” Больной: „Да, железо тяжело”.

Человек имел в виду решётки на окнах. Образное мышление. Или он вообразил себя Прометеем. Перевоплощение, но не по указке Пазолини. Испытывает ли огорчения прикованный Прометей? Вряд ли. Прометей счастлив: благодаря ему свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А насчёт кандалов подтвердит опытный человек Тарас Григорьевич Шевченко в переводе Н.Н. Ушакова: „Тяжко жить в оковах, / Страшно умирать в неволе.”. Прометея оковали на совесть: не пошевельнуться. И человек лежит пластом двадцать лет в палате. Необратимое перевоплощение в Прометея. Прометею на койке страшно до жути, но радость заливает всё его существо: жертва благая, осчастливил человечество.

Впрочем, Ойген Пауль Блёйлер тоже осчастливил. Придумал слово, народы подхватили. C особенным удовольствием, со смаком подхватили русские: ‘шиза’, ‘шизик’, ‘ошизеть’, ‘шизанутый’, ‘шизнь’. Геенны огненной за Древнюю Грецию не полагается, свободно выражай своё отношение к современникам. Точно так же некоторые мусульмане отрицают свинину, зато хлещут водку с чистой совестью: хлебное вино Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, не запрещено, т.е. разрешено. Отчаянной смелости люди. Впрочем, это предвидел Велимир Хлебников: „Ах, мусульмане те же русские, / И русским может быть Ислам.”

И вот благодаря Ойгену Блёйлеру просто русские, те же русские и русские ещё те говорят и пишут: ‘шизненный опыт’, ‘шизнетворчество’, ‘жаден до шизни’. Чёрным по белому: „Пелевин и Сорокин — учителя шизни”. „Шизнелюбие Д.А. Пригова”. „Евтушенко знает шизнь”. „Ахматова шизнеподобна, Цветаева — сама шизнь”. „Дмитрий Быков — беспощадный прожигатель шизни”. „Борис Рыжий устал от шизни, Тимур Кибиров — отстал”. „Бесшизненный Саша Соколов”. „Шизнедеятельность Б. Акунина потрясает”. „Шизнеописание Алины Витухновской”. И так далее.

Наука не стоит на месте: Владимир Леви учит различать шизнь и лжизнь. Лжизнь гораздо гаже, оказывается. Я чуть не угодил в негодяи с этим насморком, друзья мои. Ввожу в заблуждение, за нос ввожу. Вроде бы сам придумал. Нет, не сам: “насморк Наполеона” — именной тест Гюнтера Аммона, святая святых динамической психиатрии.

Встаёт вопрос о выписке т.н. душевнобольного. Задаётся ряд вопросов. Как самочувствие, то да сё. Потом Гюнтер Аммон откидывается на спинку стула и, глядя прямо в глаза соискателю самобытной самостоятельности, начинает его немного стращать. Вам предстоит жестокая битва, друг мой. Малейший просчёт — и вы проиграли жизнь. Уж на что Наполеон, и тот споткнулся о простой насморк. Проиграл жизнь из-за врачишек. И, как бы ненароком, вполголоса: а вдруг Наполеон прав?

Недолеченный обязательно кивнёт головой. Непроизвольно.

И его не выпишут.

8. Пума

Движения здорового взрослого человека

отражают всё его существо.

Эрик Гомбургер

На утёсе моих плеч

Пусть лицо не шелохнётся

Велимир Хлебников

Велимир Хлебников был молчалив, но с красноречивым внешним обликом. Он запоминался. Запоминалась походка, посадка. Лёжа его наблюдали Дмитрий Петровский, братья Спасские и сёстры Синяковы. Лежачий Хлебников Петра Митурича — не в счёт.

Митурич изобразил Хлебникова на смертном одре, чтобы избыть ужас: недвижный Хлебников. Подписано — и с рук долой. По этой самой причине Репин ездил в лечебницу к Мусоргскому. А вы думали, почему художники такие долгожители.

Неподвижный на краешке стула живой Хлебников описан десятками очевидцев.

Что ж, сравним работу его мышц с повадками схизофреников, изображение коих заимствуем из трудов психиатров первой трети ХХ века, доступных и большей частью усвоенных профессором В.Я. Анфимовым ко времени обнародования изучаемого нами вдоль и поперёк очерка (1935 г.)

В 1932 году вышла книга Освальда Бумке (1923 — mehrwöchiges Konsilium bei dem erkrankten Lenin in Moskau) «Схизофрения», которую автор скромно именует рефератом. Реферат оказался томов премногих тяжелей, и в качестве образцовой работы стоит на золотой полке сайта www.psychiatry.ru.

О внешних проявлениях “болезни века” у О. Бумке находим следующее.

Движения здорового взрослого человека, — говорит Гомбургер, — отражают всё его существо, выявляют его определённым образом в известных формах, в ритме, темпе, усилии, импульсах, торможении и участии всего тела в отдельных движениях (стиль). Эта индивидуальная окраска между прочим обусловлена отношением, существующим между указанными признаками и положением и строением тела, а также теми синкинезиями, добавочными движениями, которыми сопровождаются произвольные движения. Сюда же относятся и синкинезии при изменении позы и положения тела и при переходе от покоя к движению и обратно. Нормальные синкинезии обогащают общую картину моторики, придавая ей характер мягкости и плавности, в то время как соответствующая размеренность силы движений наряду с диапазоном и последовательностью придаёт им характер стойкости, а согласованность этих движений с экспрессивными гармонически оживляет всю картину. Все эти признаки у схизофреника могут понести ущерб и привести, если можно так выразиться, к обеднению тональностей, к моторному оскудению. Утрата или сокращение сочетательных движений не только ведёт к оскудению всей картины моторики, но делает и отдельные движения негибкими, деревянными (при занятиях спортом бывают исключения). Если количество мобилизованной энергии недостаточно целеустремленно и сознательно, недостаточно взято под контроль и недостаточно сочетается с диапазоном и последовательностью движений, последние становятся вялыми и пустыми; если при этом вся манера держаться в целом обеднела, то движения кажутся неуклюже-нелепыми; если нарушена согласованность с выразительными движениями, то не только теряется гармоничность, но и создается впечатление глубоко идущего душевно-экспрессивного “прорыва”, “диссоциации”.

‹...› Развёртывая дальше эту характеристику, Гомбургер подробно останавливается на конкретизации таких понятий, как “verschroben” (с “выкрутасами”), манерность, “bizarr” (чудаковатый), “grotesk”, “verzwickt” (замысловатый). Каждому из этих понятий он пытается придать соответствующую характеристику моторики. ‹...›

Гомбургер даёт 24 таких чисто мотоскопических описания. Чтобы дать о них представление, приведём небольшую выдержку из этих чрезвычайно любопытных описаний.

1. (История болезни П.) Врач приглашает больного в кабинет: величественным жестом, хорошо гармонирующим с его высоким, стройным ростом, больной даёт врачу пройти вперед. Войдя в комнату, он садится на самый дальний стул, но сидит не прямо, а сгибается наподобие перочинного ножика под таким углом, который почти немыслим при нормальном мышечном тонусе. На вопросы он отвечает, не меняя этой позы; но во время разговора он поднимает и наклоняет голову своеобразно дергающей манерой, но не ритмично и не в такт речи; когда ему предлагают сесть прямо, он выпрямляется и протягивает ноги далеко вперёд, причём ступни и пальцы ног пригибает к себе. На некоторое время он застывает в этой позе. Выражение его лица всё время обнаруживает странную игру. Сначала оно колеблется между серьёзностью и лукаво-иронической улыбкой. Затем больной бросает высокомерные взгляды на врача; притом соответствующим образом изменяется выражение лица в целом. Но при этом положение рта и движения губ принимают другой оттенок, и в конце концов в полном несоответствии с общим выражением лица рот и губы приобретают дружеский, любезный характер. Иногда, особенно когда больной улыбается, в лице появляется что-то мягко-женственное и т.д.

2. (История болезни У.). Сидя на стуле, больной величественно выпрямляется, небрежно кладёт одну ногу на другую и кладёт сложенные руки на колено. При этом у него высокомерно-скучающее выражение лица. Иногда он делает движения, очевидно связанные с разговором о муках Христа, который он перед этим вёл. Он выпячивает грудь и дотрагивается до неё кончиками пальцев, словно намекая на кровавые раны Спасителя. Самодовольно-надменное выражение лица при этом не изменяется. Затем лицо принимает победоносное выражение, он сильно выпячивает грудь, глубоко и напряжённо дышит и при этом массирует себя вдоль рёбер, словно желая ещё больше выпятить грудь вперёд. Тут же он принимает позу человека, с напряжённым вниманием слушающего собеседника. Время от времени при этом он, с выражением скорби на лице, качает головой. Когда ему предлагают показать, как пришивают пуговицу, он затевает какую-то невероятно замысловатую игру руками, как эстрадный фокусник, показывающий свой номер. Когда ему говорят, что он может идти, он скованно-патетическим движением выпрямляется, выпячивает грудь, затем садится и принимает позу человека, желающего научиться новому танцу, выставляет ноги вперёд, словно желая точно контролировать движение ног, и т.д.

‹...› Майер-Гросс в первую очередь останавливается на аномалиях мимики и жестов и подчёркивает, что самым распространённым явлением наряду с понижением и окостенением мимики всего лица является гримасообразное беспокойство лобной мускулатуры, которое сообразно с направлением взгляда во время разговора может быть расценено как ранний признак схизофренического заболевания. Характерно, что игра лобной мускулатуры является изолированной по отношению к прочей лицевой. Следует отметить также схизофреническую улыбку, далее — особенный тон голоса, затем — своеобразное пожимание руки, которое является указанием нарушения чувства симпатии.

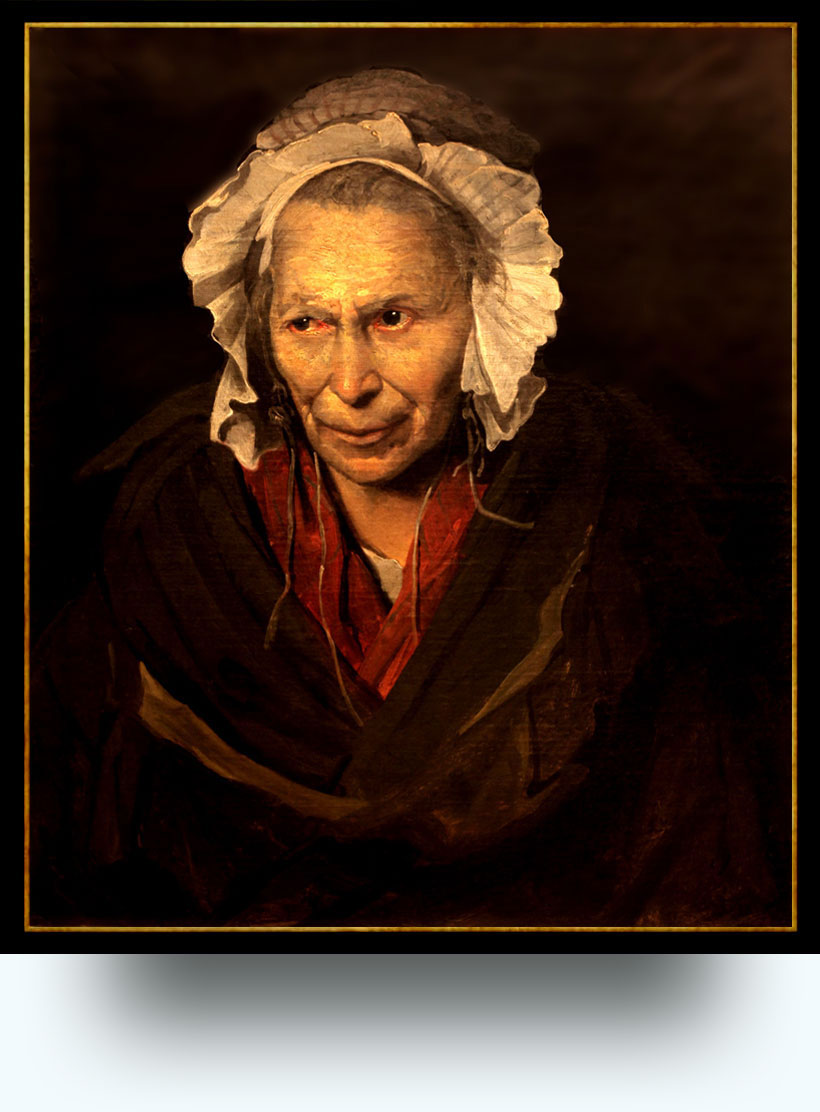

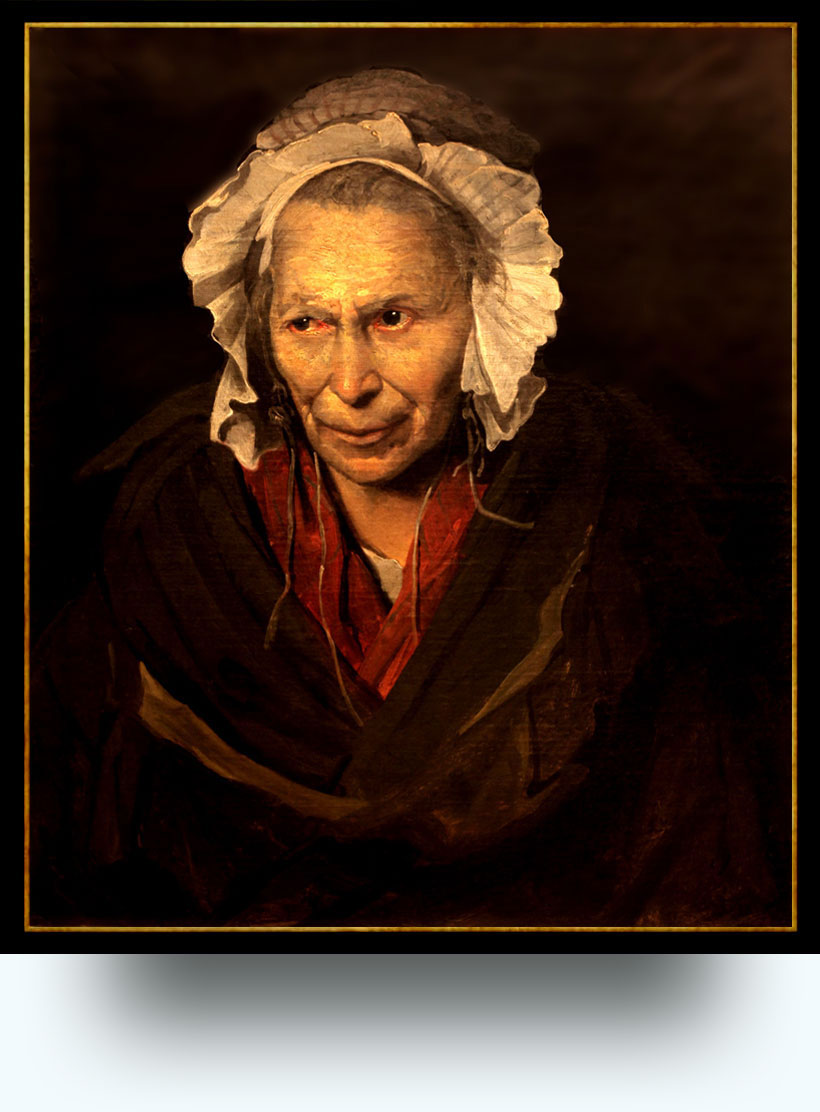

На золотой полке сайта www.psychiatry.ru нашлось место и для книги П.М. Зиновьева «Душевные болезни в картинах и образах», которая увидела свет в 1927 году. Проф. В.Я. Анфимов не скрывает, что знаком с работой коллеги, но и не заостряет на этом внимания. Юноша, обдумывающий житие, должен сам потрудиться, хотя бы перелистать книгу. И будет сполна вознаграждён: чудачества Стриндберга, Гёльдерлина и Жерар де Нерваля переданы П.М. Зиновьевым с чужих слов красочно и обстоятельно. В главе VI находим и собственноручные зарисовки жертв “схизмы ума”:

‹...› Во время показа на лекции больной лежит неподвижно, в принуждённой позе, с закрытыми глазами, совершенно не реагируя на окружающее. Вся мускулатура находится в состоянии своеобразного напряжения, больной лежит не свободно: голова пригнута к грудной клетке, ноги согнуты. Мышцы лица также представляются однообразно напряженными: брови сдвинуты, губы выпячены, жевательные мышцы напряжены, всё лицо имеет вид неосмысленной тупой маски.

На внешние воздействия больной в разные моменты отвечает различным образом: то — пассивной подчиняемостью, то — сопротивлением.

Врач поднимает руку больного кверху и некоторое время её удерживает, затем отнимает свою руку прочь: рука больного в течение некоторого времени остаётся в приданном ей положении; если рука приведена в положение неудобное, например поднята слишком высоко, то она видоизменяет его на такое, которое легче удерживать, в данном случае — несколько опускается, и застывает в этом положении. То же самое происходит со всеми другими членами больного, искусственно приведёнными в то или иное положение: поднятая кверху нога медленно опускается, пока не обопрётся в согнутом состоянии пяткой о колено другой ноги. Если, однако, при самой неудобной позе облегчить больному её удерживание, то поза сохраняется долгое время. Однако, такая пассивная подчиняемость не постоянна: тут же на лекции больной внезапно быстрым и резким движением самовольно прекратил то застывшее положение, в котором находилась его конечность, а затем обнаружил поведение, по внешности как будто совершенно противоположного характера.

Врач пытается разогнуть у больного руку, согнутую в локте, и встречает сопротивление. Глаза больного закрыты, опущенные веки всё время дрожат, причём иногда он их приоткрывает; но стоит только прикоснуться к векам пальцем, как сопротивляющееся движение усиливается. При попытке раскрыть у больного рот не только жевательные мышцы оказывают сопротивление в виде стискивания челюстей, но и мышцы губные, сильно напрягаясь, не позволяют привести в исполнение это намерение. Иногда противодействующее напряжение в соответствующей группе мышц достигает такой степени, что если внезапно прекратить попытку вызвать изменение в положении тела и членов больного, то возникает движение противоположное тому, к которому стремился исследователь: как пружина, они не только стремятся принять первоначальное положение, но даже и с перехлёстом. На предлагаемые ему вопросы больной ничего не отвечает.

Таким образом, основное, что можно отметить в описанном случае, это: наклонность к застыванию на более или менее продолжительное время в том положении, в каком больной в настоящее время находится, соединённая или с пассивной подчиняемостью тем видоизменениям этого положения, которые производятся извне — с восковой гибкостью, или с сопротивлением всем извне идущим воздействиям — негативизмом. Подвид негативизма, выражающийся в полном молчании, называется мутизмом или мутацизмом.

К кататоническим явлениям должно быть отнесено и бессмысленное общее возбуждение — “буйство”, часто внезапно наступающее у больных, страдающих этой болезнью, и проявляющееся в стремлении к разрушению и нападению на окружающих, попытках бежать, сбрасывании с себя одежды и т.д.

Особенно сильно стереотипные движения бывают выражены у больных хронических после долгого существования болезни. Самые простые из них, это — правильные ритмические движения, например раскачивание тела при стоянии или сидении, кивание головой, хлопанье руками и т.д. Самые понятные, это — символические движения, обусловленные бредовыми мыслями, к которым могут быть отнесены круговые, оборонительные, молитвенные движения, подражание поведению различных животных и т.д. Средину занимают движения как бы сокращённые, потерявшие внятный облик, а для самого больного, по-видимому, — прежний смысл, и повторяемые исключительно по привычке. Сюда относятся кувырканье, ритмический стук, расхаживание в странных позах, прыганье, катанье и ползанье по полу, поклоны, встряхиванье, дёрганье платья и волос, скрежет и стук зубами и т.д. В лице им соответствуют своеобразные гримасы, как, например, вытягивание губ вперёд наподобие хобота, скашивание глаз, поднимание и опускание бровей и т.д. Стереотипии проявляются и в манере говорить: больные шепелявят, хрюкают, говорят фистулой, с ритмическими расчленениями, с закрытым ртом, выпуская и извращая отдельные слоги. Всем такого рода ставшим стереотипными движениям присуща особая вычурность, манерность. Последняя черта часто придаёт чрезвычайно своеобразный характер всем приёмам, с которыми больные совершают самые обыденные вещи. Ходят некоторые из них, например, припрыгивая, или широкими шагами, скачками, на кончиках пальцев, или совсем перегибаясь назад, волоча одну ногу. Руку подают, широко замахнувшись, быстрым взмахом или грубым толчком, поданной руки касаются только мизинцем или тылом ладони, при этом растопыривают пальцы или перегибают кисть. При еде берут ложку сбоку, кушанье раскладывают маленькими кучками, пьют крошечными глотками с длинными паузами. Постельные принадлежности располагают в своеобразном порядке, платье надевают наоборот, особым образом завязывают узлы и т.д.

А теперь справимся у очевидцев.

Ольга Самородова, 1921

• Ходил всегда слегка согнувшись, каким-то пружинившимся и подпрыгивающим шагом.

• Он сидел всегда как-то особенно скромно, прижав колено к колену, подтянув ноги в колодках под кресло, и придерживая рукою воротник сюртука.

Евгений Спасский, 1922

• Он не ходил, а скорее скользил по земле, слегка её касаясь, весь внимательный, всегда прислушивающийся к чему-то, неся свой внутренний мир.

Н.Я. Мандельштам, 1922

• Несмотря на шевелящиеся губы, лицо оставалось неподвижным. Особенно неподвижна была вся голова на застывшей шее. Он никогда не наклонялся к тарелке, но поднимал ложку ко рту — при длине его туловища на порядочное расстояние. Я не знаю, каким он был раньше, но вскоре мне подумалось, что его сковала приближающаяся смерть. Потом мне пришлось увидеть застывших в неподвижности шизофреников, но они ничуть не напомнили мне Хлебникова. В позах шизофреников всегда есть что-то неестественное, нелепое. Их позы искусственны. Ничего подобного у Хлебникова не замечалось; ему было явно удобно и хорошо в его неподвижности и погружённости в себя. Он, кстати, не ходил, а шагал, точно отмеривая каждый шаг и почти не сгибая колен, и это выглядело вполне естественно благодаря форме бедер, суставов, ног, приметных даже в диком отрепье, в которое он, как все мы, был одет.

Дмитрий Петровский, 1916

• громадными, осторожными шагами “пумы” входит в кабинет, занося с собой какую-то особенную облегающую его атмосферу громадного пространства.

• Сидел Хлебников всегда скрючившись на кровати с ногами, поперек её, и писал на своих лоскуточках каким-то невероятно мелким и убедительным почерком. Так же, клюнув носом в колени, и засыпал он. Рассмотрев в один из творческих промежутков и сквозь облака дыма с противоположного конца, что Виктор Владимирович спит, я осторожно его окликал, предлагая раздеться и лечь. Уговоры производили неожиданное действие. Хлебников спрыгивал с кровати, повязывал свой синий снятый перед тем галстух, снова принимал ту же позу иога и погружался в нирвану. Грустно было будить его. Так он и спал у меня в тот период большею частью. Иногда я сваливал его сонного в таком скрюченном положении на бок, и он постепенно распрямлялся. Но редко это удавалось.

• Он долго сидит на берегу, как иог, в любимой позе — носом в колени и потом, вдруг, скатывается в Волгу и исчезает. Сначала было страшно, потом я убедился: бояться нечего. Хлебников показывается саженях в шести от берега и сидит на воде, как на земле, носом в колени. Потом ложится на спину, вообще, он по-моему, держится на воде свободнее, чем на суше.

Александр Лабас, 1922

• Жесты, движения были медленными, спокойными.

А.Н. Андриевский, 1919

• друзья Хлебникова дали ему прозвище “пума” за его удивительную способность ходить совершенно бесшумно. Это получалось у него совсем непроизвольно, без всякого умысла.

А.А. Бруни-Соколова, 1917

• Меня поразила напряжённая вытянутость всей его фигуры и шеи и такая же устремлённость взгляда больших голубовато-серых малоподвижных глаз.

• Он пожал мою руку и встал вплотную у стены, рядом с дверью в кухню, заложив руки за спину, но ничуть при этом не ослабляя натянутых мускулов.

Рюрик Ивнев, 1913, 1918

• В глубоком вольтеровском кресле сидит Хлебников. В первую секунду он показался мне каменным изваянием, до того неподвижен и спокоен. Но вот он оживает, поднимается с уже успевшей впитаться в него петербургской учтивостью. Я вспомнил слова Никса: „необыкновенный человек”. Да, он был необыкновенным. Это бросается в глаза сразу: спокойствие, внутренняя сосредоточенность, весь внутри себя: огромный внутренний мир, кипящий и клокочущий, но скрытый для подавляющего большинства людей, понятный пока лишь для немногих. А внешне — высоковатый, чуть сутулый, застенчивый.

• Для Хлебникова моё появление было неожиданным. Он был изумлён и обрадован, но опять-таки по-своему. Не было ни восклицаний, ни всплескиваний рук, ни привычных объятий. Он только крепко сжал мне ладонь и усадил за большой обеденный стол, на котором в беспорядке были разбросаны арбузные корки и крошки хлеба.

Артур Лурье, 1917

• Сидел нахохлившись, как сова, серьёзный и строгий.

• Помимо писаний о помешательстве Хлебникова, существуют ещё и лживые измышления о том, что он был эпилептиком, что он трясся, заикался и т.д. Никто из товарищей-футуристов не знал об эпилепсии Хлебникова: говорил он очень чётко, раздельно и ясно, с очень выраженными интонациями. Все эти небылицы были придуманы обывателями и буржуа, от их ненависти ко всему, что выходит за границы их понимания, не идущего дальше „обывательской лужи”, как писал Блок.

„Свободный ветер гонит стоячую воду, творит новые отражения. Вы, кому не дано возмущать воду, не мутите своей лужи: отражение больше лужи. Чтите ангела купели Силоамской”. Это кого генерал-декадент Кульбин лужей обзывает? Каков наглец!

9. Два рубля почтой

Окончательно вытеснить Вадима Руднева в подсознание не удаётся. Упёрся всеми конечностями своего Словаря. Всеми двадцатью одной. На конечностях — присоски. Конечность А — десятиприсосковая. На её кончике угнездилась крошечная, но самая липучая присоска:

Аутистическое мышление

(от древнегр. autos — ‘сам’) — замкнуто-углублённый тип личности или культурного феномена; применительно к личности используется также термин ‘шизоид’ (см. характерология). Его не следует путать с понятием ‘шизофреник’. Шизоид — тип личности, в крови родственников которого могут быть шизофренические гены, но сам он не может заболеть шизофренией — это место у него, так сказать, уже занято его характерологическим типом, который заключается в его погружённости в себя (интроверсии) и представлении о том, что внутренняя жизнь духа является первичной по отношению к материальной жизни.

В этом смысле А.м. — синоним идеализма. Но А.м. — это не философское понятие, а психологическое. Шизоид-аутист может быть не обязательно поэтом или профессором философии, важно, что его сознание работает определённым образом.

Понятие А. м. ввёл швейцарский психолог и психиатр Эуген Блёйлер, а типичный внешний вид шизоида-аутиста описал Эрнст Кречмер в книге «Строение тела и характер» (1922). В противоположность полному жизнерадостному сангвинику аутист имеет лептосомное, то есть “узкое” телосложение: как правило, он худой и длинный, жилистый, суховатый, с несколько механистическими движениями. Характерный аутистический жест — поклон всей верхней частью тела, который выглядит, как будто лезвие бритвы выпадает из футляра.

В каждой культуре, в каждом направлении искусства преобладает свой характерологический тип личности. В культуре ХХ в. преобладает аутист-шизоид, именно поэтому мы выделили понятию А.м. отдельную статью. Типичные аутисты по внешнему виду (хабитусу) такие выдающиеся деятели культуры ХХ в., как Джеймс Джойс, Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Дмитрий Шостакович, Карл Густав Юнг.

В ХХ в А.м. свойственно не только отдельным личностям, но и целым направлениям. Аутистическую природу имеет неомифологизм, все направления модернизма. (При этом важно осознавать, что авангардное искусство не является аутистическим, его характерологическая основа — это полифоническая мозаика (см. характерология).

Аутисты могут быть двух типов: авторитарные; это, как правило, основатели и лидеры новых направлений (Н.С. Гумилёв, А. Шёнберг, В. Брюсов); дефензивные (то есть с преобладающей защитной, а не агрессивной установкой); таким был, например, Ф. Кафка — беззащитный, боящийся женщин, отца, неуверенный в себе и в качестве своих произведений, но по-своему чрезвычайно цельный.

Классические аутисты настолько равнодушны к внешним условиям среды, что они легче выживают в экстремальных условиях. Так, например, композитор С.С. Прокофьев, будучи совершенно внутренне чуждым советскому строю, тем не менее, с лёгкостью писал оперы на советские темы — «Октябрь», «Семён Котко», «Повесть о настоящем человеке», — он относился к этому как к чему-то вынужденному, как к плохой погоде. Душа его оставалась при этом совершенно чистой и незамутнённой. А тревожный Шостакович, который гораздо меньше писал в угоду строю, тем не менее всё время мучился за свои грехи, в частности за то, что вынужден был вступить в партию.

Бывают шизоиды-подвижники, такие, например, как Альберт Швейцер который, следуя внутренней логике своей гармонии, оставил учёные и музыкальные занятия и уехал лечить прокажённых в Африку. Людвиг Витгенштейн, написав «Логико-философский трактат» (см. логический позитивизм, атомарный факт), отказался от миллионного наследства своего отца и стал учителем начальных классов в деревне, так как этого требовал его внутренний аутистический нравственный императив — философ должен быть беден, философ должен помогать тем, кому больше всего нужна помощь, то есть детям.

Смысл и специфику А.м. очень точно описал Гессе в притче «Поэт», где китайский поэт учится под руководством мастера вдали от родины. В какой-то момент он начинает тосковать по родному краю, и мастер отпускает его домой. Но, увидев с вершины холма родной дом и осознав лирически это переживание, поэт возвращается к мастеру, потому что дело поэта — воспевать свои эмоции, а не жить обыденный жизнью (пример взят из книги М.Е. Бурно, упомянутой ниже в “Литературе”).

Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф. 1997.

Лит.: Блейлер Э. Аутистическое мышление. — Одесса, 1927.

Кречмер Э. Строение тела и характер. — М., 1994.

Бурно М.Е. Трудный характер и пьянство. Киев, 1990.

Увидев с вершины холма родной дом и осознав чувственно это переживание, молодой китаец остаётся на чужбине, ибо вдруг в полной мере осознал: призвание поэта — самовыражаться сочетаниями звуков или начертанием знаков. Следовательно, его искусство является аутистическим, то есть авангардным. Отсюда вывод: авангардист не может заболеть шизофренией, поскольку нацело, без какого-либо расщепления, погружён в себя.

Такие вот пирожки с котятками. Но Вадим Руднев льёт воду на мою мельницу, молодец. Кланялся ли Хлебников наподобие выпадающей бритвы? Науке это не известно, см. предыдущую главу. Кланялись вперегиб Шостакович, Малер, Шёнберг. Охотно верю. Галёрка неистовствует, потрясённый партер бряцает бриллиантами: „Шён-берг! Шён-берг!” Выходит худой, длинный, жилистый, суховатый, с движениями заводной куклы Шёнберг и кланяется вперегиб. Или Малер.

Замечательно верно у Руднева про авангард. Полнокровности Маяковского вслух завидовал Александр Блок. Никто не видел, чтобы губы Блока непрерывно шевелились. Разве что тайком, в жилом помещении для жилистых и сухопарых, с синими обоями. А губы Маяковского, не говоря про бобэоби Велимира Хлебникова, непрерывно шевелятся при честном при всём народе. Сами по себе, самовито. Потому что подлинный авангардист не имеет права быть погружённым в себя, самоуглублённым. Вадим Руднев не велит. Зато все направления модернизма этот указуй обязывает отстраняться от окружающего, вникать исключительно в себя, любимого. Саша Чёрный и Андрей Белый — аутисты. А Велимир Хлебников — нет, не аутист.

На языке вскидчивого Ленина это называется „правильные выводы из неверных посылок”. Запалошный ругатель кряхтел, но терпел попутчиков. Кто не против нас — тот за нас.

И я кряхчу, терпя. Ибо Хлебников, увидев с горы свою родину, вернулся домой. В обыденщину русского мыслителя, а не персидского суфия.

Что аутистический мыслитель не имеет права быть схизофреником, это большая новость для староверов крепелино-блёйлеровой закалки. Вот она, триада схизофрении:

• особое расстройство мышления, характеризующееся расслабленностью ассоциаций;

• поражение аффективной сферы, которое может быть настолько выраженным, что инстинкт самосохранения кажется полностью утраченным;

• недостаточность контакта с окружением, тогда как напротив, внутренняя жизнь сосредоточена на самом себе (аутизм).

Необходим перевод на русский язык. Извольте: расслабленность ассоциаций = ‘бессвязность мышления’; поражение аффективной сферы = ‘тормознутость’. Аутизм переводится ‘полная отключка’.

Чрезвычайно любопытное состояние сознания, не дай Бог испробовать. Схизофренический аутист — это человек-бункер, влюблённый в свои стенки.

Не всегда описанное расстройство мышления производит опустошение в психике больного уже с дебюта болезни. Наоборот, поначалу внутренний мир его, благодаря устранению логических препятствий, часто населяется чрезвычайно богатыми и причудливыми образами, приковывающими к себе внимание больного и совершенно отвлекающими от внешнего мира. Создается своеобразная погружённость больного в себя, — аутизм.

Важный вопрос о происхождении аутизма схизоидов Кречмер решает так: „Есть случаи, где аутизм есть преимущественно симптом повышенной чувствительности. Такие чрезмерно впечатлительные схизоиды воспринимают все яркие, сильные краски и тона реальной жизни, которые для циклоида и среднего человека приятны и означают неизбежный возбуждающий жизнедеятельность элемент, как резкие, некрасивые, грубые, неприятные, даже как психически болезненные. Их аутизм — это болезненное съёживание в своей скорлупе… Они ищут, как красиво говорит о себе Стриндберг, одиночества, чтобы „закутаться в шёлк своей собственной души”. У них можно заметить закономерное предпочтение к определённой внешней среде, именно к такой, которая не сделает им больно, не ранит их: к миру холодных аристократических салонов, к механически по определённому распорядку протекающей работе канцелярий, к уединённой жизни на лоне природы, к далёким временам и учёным кабинетам. Аутизм анэстетиков, наоборот, является результатом простой бесчувственности, недостатка аффективного резонанса на внешний мир, который не представляет для их душевной жизни никакого интереса, и к интересам которого они безразличны. Анэстетик замыкается в себя, так как у него нет основания делать что-нибудь другое, так как то, что находится вокруг него, ничего не может ему дать.

Однако, аутизм большинства схизоидов и схизофреников смешан из обоих элементов темперамента в различных пропорциях; он представляет из себя безразличие с налётом боязливости и враждебности, в нём одновременно сказываются и холодность, и просьба быть оставленным в покое…”.

Зиновьев П.М. Душевные болезни в картинах и образах. Гл. VIII. Психопатии.

Вадим Руднев — избирательно забывчивый человек: Семёна Котко помнит, Карла Ясперса забыл. Или не заметил. Слона. Но не перевелись ещё памятливые и зоркие на Руси:

Это самозаточение в собственном изолированном мирке Блёйлер обозначает термином “аутистическое мышление”. Блёйлер же, в начале свой работы говорит об аутизме, как одном из важнейших симптомов шизофрении, а далее, исследуя тут же природу аутистического мышления, приводит массу примеров и объяснений данного вида мышления у больных с бредом, шизофреников, пациентов с истерией, псевдологией и вполне нормальных детей: „В большинстве игр детей аутизм принимает участие в такой же степени, как и в творениях поэта. Для маленькой девочки несколько тряпочек являются ребёнком; мальчик изживает своё стремление к могуществу и борьбе, прыгая верхом на палочке с деревянной саблей в руках”. ‹...›

По сути, Блёйлер уравнивает понятия аутизма и аутистического мышления, считая, что и то и другое встречаются как у больных, так и у вполне здоровых людей. Вновь возникает вопрос, как же быть врачу “у постели больного”, который должен опознать феномен больной душевной жизни, могущий быть и у эндогенного больного, и у психопата и у невротика, и у поэтически одарённого человека, и совсем уж здорового, нормального ребёнка. Если сопоставить описание аутистического мышления и аутизма у Ясперса, вопрос становится более ясным. Под аутистическим мышлением он понимал, как и Блёйлер, особую форму мышления, с присущими ему психологическими механизмами и встречающуюся действительно и у здоровых и у больных. А вот в разделе, посвящённом деменции при шизофрении, он описывает особые изменения личности у хронических обитателей психиатрических больниц: „У всех шизофренических личностей есть нечто такое, что ставит нашу способность к пониманию в тупик: странность, чуждость, холодность, недоступность, ригидность; эти признаки очевидны даже в тех случаях, когда больные ведут себя вполне разумно. Нам может казаться, что мы не лишены способности к пониманию предрасположенностей, максимально далёких от наших собственных; но при непосредственном контакте с больными шизофренией мы ощущаем некую не поддающуюся описанию лакуну”. ‹...›

Как и Ясперс, многие и многие психиатры, всем своим нутром, собственной душой и интуицией испытывают так называемое “чувство шизофрении”, многажды критикуемое объективной психиатрией, именно при встрече аутичного больного. ‹...› Инакость, инопланетарность, чуждость аутиста и есть та “лакуна”, которая при познании феномена аутизма ставила в тупик и Ясперса, и всех нас, и сотни психиатров до и после него. Психопатолога касается холодное дыхание вечности, ему зябко рядом с неживым “Я” больного, врача будто обжигает дыхание Снежной королевы: ещё чуть-чуть — и сердце кольнёт маленький осколок её зеркала. Это, наверное, и есть “чувство шизофрении”.

И.М. Беккер. Размышления практического врача о различиях аутистического мышления и аутизма.

Вот и разобрались. C помощью человека от постели больного, И.М. Беккера из Набережных Челнов.

Аутизм, по Беккеру, — Снежная королева, аутист — её паж. Кай прыгает на палочке с прутиком в руке — это здоровое аутистическое мышление ребёнка, по Блёйлеру. Поиграл, и сел читать сказки Андерсена. Которые суть извивы аутистического мышления поэта, опять по Блёйлеру. Но если Кай уколется о волшебную льдинку, он больше никогда не сядет с книжкой в руках. Зачем Каю чужие выдумки? И на палочку Кай больше не сядет: он ляжет. В психиатрическую лечебницу. Блёйлер и Ясперс назовут его отключку аутизмом. И человек от постели больного Беккер повторит подвиг девочки Герды. Или не повторит, что вероятнее.

Наверняка вы уловили посыл врача-мыслителя: сам не плошай. Сам возлюби, как Герда. Не человечество, а братика.

Какое это имеет отношение к Велимиру Хлебникову? Самое прямое: Король времени потому и король, что не паж Снежной королевы. Здоровое аутистическое мышление — да, сколько угодно:

После Калмыцкой степи семья жила по службе отца в Волынской губернии, в Подлужном (бывшее имение князей Чарторыйских). Там было приволье: река Горынь, чудный парк, запущенные цветники, всевозможные развалины... Это заставляло работать детское воображение, и Витя упорно утверждал изумлённым братьям, что у него своё королевство, и каждый день за ним прилетает белый лебедь.

Воспоминания Веры Хлебниковой. 1922 г.

Покинул взрослый Хлебников страну Лебедию? Во всяком случае, не застрял там, не затерялся. Навещал порой, наверное. Но рассказывал читателям про другие местности. Побывает — и тотчас расскажет. Возможно, стеклянные дома, дома-книги и т.п. — воспоминания о Лебедии. Но вароньи яйца — Персия, это научный факт.

Жерар де Нерваль тоже путешествовал, тоже оставил записки об увиденном. Ближний Восток: Сирия, Ливан. Замечательная книга. В молодости я ей увлекался, как Робинзоном Крузо. И вдруг сейчас, спустя тридцать лет, узнаю от П.М. Зиновьева: Жерар де Нерваль — больной человек. Не предположительно, а ещё как.

Но Жерар де Нерваль считается парижским пешеходом, только и всего. Не скиталец по городам и весям. Единственный порыв — Ближний Восток, потом исключительно бульвары Парижа.

А Велимир Хлебников побывал и на Ближнем, и на Дальнем Востоке.

Местные старожилы уверяют: в теле побывал, а не мысленно. Как бы он ещё вызнал подробности? Местные упорствуют: невозможно вызнать заочно.

В 20-е годы прошлого века вихри истории заносили в наш славный город немало знаменитостей. Возможно, оставил здесь свой след и русский футурист номер один.

Во время Гражданской войны, влекомые эмигрантским потоком, уносившим людей от голода, разрухи и ужасов красного и белого террора с запада на восток, во Владивостоке оказались многие весьма заметные фигуры российской богемы — поэты, художники, музыканты. Особенно плотной группой в 1918–1919 годах сюда приехали футуристы. Смеем утверждать, что в нашем городе тогда перебывал весь цвет русского футуризма, за исключением разве что Маяковского.

Первым, в 1918-м, во Владивосток прибыл молодой поэт Николай Асеев, вслед за ним потянулись и более известные личности. В 1919-м здесь уже обретались поэт Сергей Третьяков и “отец русского футуризма” Давид Бурлюк. А однажды на Светланской Бурлюк с удивлением встретил поэта Василия Каменского, которого друзья в шутку называли “мамой русского футуризма”. В общем, вся семейка была в сборе.

Памятуя о том, что ещё в 1904 году Владивосток посещал юный Игорь Северянин, можно сказать, что на берегах Золотого Рога побывал весь цвет русской авангардной поэзии. Но всё же эта компания была бы не полной, если бы мы не вспомнили о главном футуристе земли русской — Велимире Хлебникове.

Никаких свидетельств о пребывании Хлебникова во Владивостоке нет — никто и никогда не писал об этом. Быть может, наша версия кому-то покажется сомнительной, но мы утверждаем: он здесь был.

Хлебников был алхимиком слова. Не было до него и после него в русской поэзии и литературе никого, кто бы так глубинно чувствовал связь между звучанием и значением слова. Даже имя он придумал себе сам. Ему казалось, мало быть Виктором — победителем, и он стал Велимиром — повелевающим миром. Хлебников — первый родоначальный футурист, как назвал его Сергей Третьяков. Будетлянин, как на русский манер он сам называл футуристов.

Сергей Третьяков (из книги «Будетляне»):

„Хлебникова в 1909 году нашёл Давид Бурлюк. Он жил в Питере в утлой комнате, где стол заменял ему ящик с рукописями. Эти же рукописи составляли основу тюфяка. Бурлюк предложил ехать в Москву. „Хорошо”, — сказал Хлебников и тут же пошёл из комнаты, захватив только верхнюю рукопись...” В 1912 году соратники по футуризму объявили Хлебникова “гением” и “великим поэтом современности”. Сам Хлебников по свойствам натуры не был приспособлен для участия в шумном футуро-движении. Он был молчалив, замкнут, говорил тихо, не умел читать свои стихи. Обычно чтение заканчивал словами: Ну и так далее... Отдавая стихи в печать, говорил: „Если что не так, поправьте”...

Хлебников ездил постоянно, причём никто никогда не мог сказать, где он находится. Хаотичные передвижения поэта по стране отмечают многие его современники, особенно это относится к годам гражданской междуусобицы.

Сергей Третьяков: „Хлебников не цеплялся за место, где жил, наоборот, он всё время был в движении, живя то у одних, то у других людей... Всегда в пути — от Перми до Питера...”

Владимир Маяковский (из статьи «Хлебников»): „Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок нельзя было понять. Года три назад мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей... Накануне сообщённого ему дня получения разрешения и денег я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком.

„Куда вы?” — „На юг, весна!..” — и уехал.

Уехал на крыше вагона; ездил два года, отступал и наступал с нашей армией в Персии, получал за тифом тиф. Приехал он обратно этой зимой, в вагоне эпилептиков, надорванный и ободранный, в одном больничном халате. С собой Хлебников не привёз ни строчки...”

Но не привёз он ни строчки вовсе не потому, что ничего не написал. Возможно, Маяковский не знал, но во время этой поездки по своему обыкновению Велимир запихивал все рукописи в наволочку, на которой спал, а потом у него эту “подушку” украли, и почти все рукописи пропали. Почти — кое-что всё-таки осталось. Например, интереснейшее произведение, которое называется «Переворот во Владивостоке».

Эту довольно странную поэму Хлебников окончил в конце осени 1921 года, уже вернувшись из той самой поездки, о которой упоминает Маяковский. Когда он начал её писать, неизвестно. О том “вояже” ходило много слухов. Говорили, будто бы поэт ездил далеко на Восток, побывал в Средней Азии и даже в Персии. Не знаем точно, был ли он там, но с большой долей вероятности берёмся утверждать, что Хлебников добрался до Владивостока. Вопрос в том, почему об этом ничего не известно.

Хлебников не встречался с футуристами, осевшими во Владивостоке. Возможно, по причине своей нелюдимости и мизантропии, развившейся в последние годы его жизни. А может, из-за того, что попал в город во время тревожных событий (судя по содержанию поэмы) и надолго здесь не задержался.

Самым веским аргументом в пользу нашей теории является сама поэма. Вот её начало:

День без костей. Смена властей...

Переворот.

Линяют оборотни;

Пешие толпы, конные сотни.

В глубинах у ворот,

В глубинах подворотни,

Смуглый стоит на русских охотник.

Его ружьё листом железным

Блестит, как вечером болото.

И на губах дыханье саки

И песня парней Нагасаки.

Не будем проводить здесь подробный текстологический анализ «Переворота во Владивостке», тем более что в случае со своеобразной поэтикой Хлебникова это нелегко. Отметим лишь следующее. Написать о городе, в котором никогда не был, по рассказам друзей можно, но — максимум стихотворение. Однако описывать события, которых сам не видел, в поэме в триста с лишним строк, да ещё насыщенной сложными образами реального Владивостока, с нашей точки зрения, невозможно. Читая «Переворот...», невозможно избавиться от впечатления, что поэт действительно был в городе и видел своими глазами то, что описал.

Если же попытаться определить, с какими историческими событиями соотносится творение Хлебникова, то, вероятнее всего, это знаменитый японский переворот 4–5 апреля 1920 года (когда интервенты захватили власть в городе, и были арестованы Сергей Лазо со товарищи). Судите сами, вся поэма наполнена яркими — явно увиденными вблизи! — образами японских солдат: Разрез очей и тёмен, и жесток..., Глаза косые поднимая, достойным воином Мамая..., Город пришельцами добит, глаз, косой глаз — ручей, льётся, шумит и бежит... и т.д. Впрочем, японцы участвовали и в других переворотах, которыми была богата история Владивостока того времени. Например, это мог быть и меркуловский переворот в мае 1921-го, в котором тоже не обошлось без японских войск. Кстати, Хлебников вернулся в Москву летом 1921 года, так что даты совпадают.

Литературоведы обычно объясняют, что поэму «Переворот во Владивостоке» Хлебников написал под впечатлением рассказов друзей-футуристов, побывавших в нашем городе. Нам же кажется сомнительным, что он создавал столь эмоциональную картину без личных впечатлений — на основе чужих. Да и по чьим воспоминаниям Хлебников мог написать поэму?

Бурлюк, с которым он был в наиболее дружеских отношениях и близко общался, в Москву так и не вернулся. Прямо из Владивостока он отправился в Японию, а оттуда в США. Сергей Третьяков добрался с Дальнего Востока в столицу только осенью 1922-го, когда Хлебникова уже не было в живых. Единственным, кто мог рассказать Велимиру о Владивостоке, был Николай Асеев, уехавший в Москву в 1921 году, но о его встречах с Хлебниковым документальных свидетельств нет...

P.S. Окончательный ответ на вопрос, был Хлебников во Владивостоке или не был, может дать “Гроссбух” — альбом, сопровождавший поэта в последние годы жизни. До сих пор не расшифрованный и не опубликованный, он хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства и ждёт своего часа. Может быть, он прольёт свет на эту загадочную страницу биографии великого футуриста? А пока будем считать, что Хлебников во Владивостоке был. По крайней мере, нам так хочется считать.

Сергей Корнилов. Велимир во Владивостоке.

Web-газета «Ежедневные новости. Владивосток» от 8 октября 2004 года

К сожалению, Сергею Корнилову оказался недоступен посыл произведения «Переворот во Владивостоке», созданного Велимиром Хлебниковым 2–11 ноября 1921 года в Пятигорске. А ведь ни слова зауми. Язык московских просвирен. «Медный всадник», да и только. Вместо Финского залива — бухта Золотой Рог, ну и что. Налицо тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой. Палаш и Параша.

Так вот, время 2–11 ноября 1921 года предусмотрительный Хлебников посвятил спору с будущими клеветниками своими. Вольными и невольными. Невольный клеветник — Сергей Корнилов:

• Хлебников не встречался с футуристами, осевшими во Владивостоке. Возможно, по причине своей нелюдимости и мизантропии, развившейся в последние годы его жизни.

Мизантропия переводится длинным словом человеконенавистничество. По Сергею Корнилову, Хлебников в последние годы своей жизни перестал любить людей. И никогда не любил, добавят Пильский, Палиевский и Катаев.

Известно, что в споре не рождается истина, а убивается время. Поэтому надо уметь спорить не споря. Хлебников умел. Так о чём же его дальневосточная поэма?

О его, Велимира Хлебникова, страхе. Не страхе чего-то, а страхе за кого-то. За Парашу из Владивостока.

Её домогается самурай. Воин привык, что его похоть удовлетворит умелая гейша. Правильно заварит чай, спляшет с веером, пока смакуешь глоточками, разденется и удовлетворит. Потом сбрызнет восхитительную мужскую пустоту стихами Басё, только намекни.

И вот образованный островитянин (с нарядной записной книжкой, где тангенсы и косинусы — беспримерный случай употребления Хлебниковым латыни) оказался на берегах Золотого Рога. Публичные дома в изобилии, но у самураев не принято пить из лужи. Ему приглянулась одна горожанка, днём. Он ей улыбнулся, она отвела глаза. Не тому русские обучают девочек, не тому. Ладно, переучим.

Самурай проследовал за горожанкой до её дома, запомнил дорогу. И пришёл в полночь. Тихонько стучит: впусти. Моя играя-играя с тобой мало-мало.

Самурай не привык проигрывать бои. Он и сейчас победит. Небольшое соприкосновение — и победит. Неуловимо быстрое движение пятки или ладони. Каратэ-до, победное шествие коего по миру угадал в числе прочего Велимир Хлебников. Всего-то деревянная дверь между ними. Миг — и в жизни русской женщины произойдёт переворот. Какой? Нет ответа, поэма обрывается, как сердце бедной Параши перед выбитой дверью.

Довообразим. Семья: муж, дети. Муж кинулся, заслонил собой. Неуловимое движение двух растопытенных вилкой пальцев — и он слеп на оба глаза. Очухался, снова кинулся — на запах. Неуловимое движение ребра ладони по основанию черепа. Кончено, Евгений мёртв. Проснулись и закричали дети. Нет, довольно.

Предвижу возражения, ох как предвижу. Повадки схизофреников известны: взаимовыручка, постоянные хлопоты о благе товарища по несчастью. Об этом стоит поговорить, и поговорим погодя. Схизофреник — и об этом поговорим, дайте срок — горой за человечество. Потому что дальние, а не ближние. Ближние аутиста — враги его.

Схизофреник определённо способен ужаснуться, воображая в своём бункере, что на Дальнем Востоке убивают голыми руками. Аутист определённо способен вообразить себя жертвой изнасилования. Но все как один аутисты отличаются крайней холодностью к своим родным. Обязательно поговорим об этом, обязательно.

А Велимир Хлебников любил свою маму.

Я отправился к Исаковым и просил, чтобы они дали подушку. У них нашлась подушка, суровая, верно, но всё-таки подушка, и с ней и пищей я отправился к Велимиру, который должен быть уже дома. И действительно, он был дома. Разостлав бельё и рукописи, завернувшись в тулупчик, не раздеваясь, он лежал на кровати.

Велимир сказал, что он хотел бы послать в Астрахань матери немного денег. У нас было денег только на восьмушку чая, данные Маяковским 4 рубля. Велимир просил послать половину матери Екатерине Николаевне. „Тогда, — говорит, — у меня развяжется узелок”.

Екатерина Николаевна получила эти деньги с письмом на переводе, в котором я извещал её о болезни сына. Это послание потом оказалось последним приветом от сына. Эти два рубля ей не нужны были, но она понимала, что послано потому так мало, что и такие деньги у Велимира бывали редко.

П.В. Митурич Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым

Я всегда плачу, когда перечитываю это место.

И мама любила сына, да ещё как нежно. В схизофренических семьях этого не бывает никогда.

Екатерина Николаевна, наоборот, никакого пристрастия к вещам не имела, кроме двух разбитых чашек и сумочки с какими-то коробочками, у неё ничего не было.

Там же

Чашки, коробочки... При чём здесь материнская любовь?

Везём всё. Старикам дорого всё. Они сроднились с вещами, и большое огорчение что-либо оставить. Одну битую посудину я было оставил, думая, что про неё забудут второпях, но Екатерина Николаевна потом говорила: „Пётр Васильевич оставил её, а это моя дорогая память, мне её Витя подарил”. Да если бы я знал, то, конечно, не сделал бы этого. И эта чашка стала мне дороже многих вещей.

Там же

Извините, я больше не могу сегодня рассуждать о болезни Блёйлера, схизме ума. Из-за двух в первой и единственной степени рублей и шизанутой чашки.

Продолжение

казывается, в товарищах согласья нет. Оказывается, раскол и раздрай. Один мой знакомый балагурит:

казывается, в товарищах согласья нет. Оказывается, раскол и раздрай. Один мой знакомый балагурит: Особенно сильно стереотипные движения бывают выражены у больных хронических после долгого существования болезни. Самые простые из них, это — правильные ритмические движения, например раскачивание тела при стоянии или сидении, кивание головой, хлопанье руками и т.д. Самые понятные, это — символические движения, обусловленные бредовыми мыслями, к которым могут быть отнесены круговые, оборонительные, молитвенные движения, подражание поведению различных животных и т.д. Средину занимают движения как бы сокращённые, потерявшие внятный облик, а для самого больного, по-видимому, — прежний смысл, и повторяемые исключительно по привычке. Сюда относятся кувырканье, ритмический стук, расхаживание в странных позах, прыганье, катанье и ползанье по полу, поклоны, встряхиванье, дёрганье платья и волос, скрежет и стук зубами и т.д. В лице им соответствуют своеобразные гримасы, как, например, вытягивание губ вперёд наподобие хобота, скашивание глаз, поднимание и опускание бровей и т.д. Стереотипии проявляются и в манере говорить: больные шепелявят, хрюкают, говорят фистулой, с ритмическими расчленениями, с закрытым ртом, выпуская и извращая отдельные слоги. Всем такого рода ставшим стереотипными движениям присуща особая вычурность, манерность. Последняя черта часто придаёт чрезвычайно своеобразный характер всем приёмам, с которыми больные совершают самые обыденные вещи. Ходят некоторые из них, например, припрыгивая, или широкими шагами, скачками, на кончиках пальцев, или совсем перегибаясь назад, волоча одну ногу. Руку подают, широко замахнувшись, быстрым взмахом или грубым толчком, поданной руки касаются только мизинцем или тылом ладони, при этом растопыривают пальцы или перегибают кисть. При еде берут ложку сбоку, кушанье раскладывают маленькими кучками, пьют крошечными глотками с длинными паузами. Постельные принадлежности располагают в своеобразном порядке, платье надевают наоборот, особым образом завязывают узлы и т.д.

Особенно сильно стереотипные движения бывают выражены у больных хронических после долгого существования болезни. Самые простые из них, это — правильные ритмические движения, например раскачивание тела при стоянии или сидении, кивание головой, хлопанье руками и т.д. Самые понятные, это — символические движения, обусловленные бредовыми мыслями, к которым могут быть отнесены круговые, оборонительные, молитвенные движения, подражание поведению различных животных и т.д. Средину занимают движения как бы сокращённые, потерявшие внятный облик, а для самого больного, по-видимому, — прежний смысл, и повторяемые исключительно по привычке. Сюда относятся кувырканье, ритмический стук, расхаживание в странных позах, прыганье, катанье и ползанье по полу, поклоны, встряхиванье, дёрганье платья и волос, скрежет и стук зубами и т.д. В лице им соответствуют своеобразные гримасы, как, например, вытягивание губ вперёд наподобие хобота, скашивание глаз, поднимание и опускание бровей и т.д. Стереотипии проявляются и в манере говорить: больные шепелявят, хрюкают, говорят фистулой, с ритмическими расчленениями, с закрытым ртом, выпуская и извращая отдельные слоги. Всем такого рода ставшим стереотипными движениям присуща особая вычурность, манерность. Последняя черта часто придаёт чрезвычайно своеобразный характер всем приёмам, с которыми больные совершают самые обыденные вещи. Ходят некоторые из них, например, припрыгивая, или широкими шагами, скачками, на кончиках пальцев, или совсем перегибаясь назад, волоча одну ногу. Руку подают, широко замахнувшись, быстрым взмахом или грубым толчком, поданной руки касаются только мизинцем или тылом ладони, при этом растопыривают пальцы или перегибают кисть. При еде берут ложку сбоку, кушанье раскладывают маленькими кучками, пьют крошечными глотками с длинными паузами. Постельные принадлежности располагают в своеобразном порядке, платье надевают наоборот, особым образом завязывают узлы и т.д.